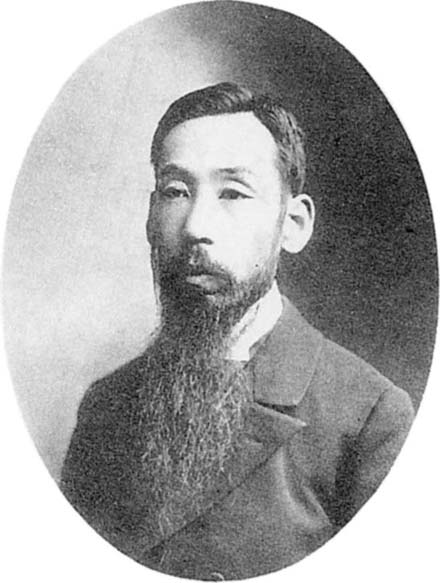

호즈미 야쓰카

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

호즈미 야쓰카는 일본의 법학자이자 헌법학자로, 이요 우와지마 번 출신이다. 도쿄 대학에서 법학을 전공하고 독일에서 유학한 후, 도쿄 제국대학 교수로 재직하며 헌법과 민법 분야에서 활동했다. 그는 민법전 논쟁과 천황기관설 논쟁에 참여했으며, '국체'와 '세타이' 개념을 통해 일본 헌법을 해석하려 했다. 그의 사상은 메이지 시대의 법학에 큰 영향을 미쳤으며, 보수적인 헌법관을 대표하는 인물로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 우와지마 호즈미가 - 호즈미 시게토

호즈미 시게토는 도쿄 제국대학 법학부 졸업 후 가족법 권위자로 활동하며 귀족원 의원, 최고 재판관 등을 역임했고, 저서로 『전쟁과 계약』 등이 있다. - 막말 우와지마번 사람 - 오무라 마스지로

오무라 마스지로는 조슈번 출신의 19세기 군인, 의사, 랑가쿠 연구자로서, 근대적인 군대 건설에 힘썼으며 일본 근대 군대의 아버지로 평가받는다. - 막말 우와지마번 사람 - 다테 무네나리

다테 무네나리는 에도 시대 우와지마 번의 번주로서 공무합체를 지지하며 막말 정치 활동을 펼쳤고, 메이지 유신 이후 신정부에서 활동하며 외교에 참여했으며, 번주 시절에는 식산흥업을 중심으로 번정 개혁을 추진하는 등 우와지마 번의 발전에 기여한 인물이다.

2. 생애

이요 우와지마 번의 사무라이 가문인 호즈미 가에서 태어났다. 스즈키(호즈미) 시게키(重樹)의 셋째 아들로, 형 호즈미 시게에이(穂積重頴)는 제20국립은행장을 지냈고, 민법 초안 작성자 중 한 명인 호즈미 센쥬(穂積陳重)는 그의 형이다.

민법전 논쟁(民法典論争) 당시 발표한 논문 『'''민법 나오니 충효 없다(民法出デテ忠孝亡ブ)'''』로 매우 유명하지만, 이는 본문에 등장하는 문구가 아니라 호즈미 센쥬(穂積陳重)에 따르면 에기 츄(江木衷)의 제안이었다.[4] 내용이 부실한 논문이며, 인상적인 캐치프레이즈가 후세에 미친 영향력이 컸을 뿐, 야쓰카가 연기파의 대표로서 구민법 연기를 이끌었다는 것은 속설이라는 주장도 있다.[5]

보수적이고 완고한 인물로 여겨졌지만, 전후 발표된 논문에서 독자적인 서양 문명 수용 자세가 지적되고 있다.[6] 특히 자유주의·개인주의 원칙을 인정하면서도 경제적 자유주의의 과도함을 비판하고, 국가 개입을 통한 수정을 주장하여 재평가받고 있다.[7] 오스트리아 강단 사회주의(講壇社会主義)자 Anton Menger|안톤 멩거de의 독일 민법 초안 비판과 유사하며, 영향을 받았을 가능성이 높다.[8] 야쓰카의 주장은 메이지 민법에 거의 수용되지 않았고, 메이지 31년 공포된 가족법에 대해서는 "절망했다"고 말했다.[10]

일본법률학교(日本法律学校)(현재의 일본대학(日本大学)) 설립에 참여했고, 미노베 타츠키치(美濃部達吉)의 천황기관설(天皇機関説)에 대해 천황주권설을 주장했다. 일본 헌법학자로서는 최초로 체계적인 학설을 제시했지만,[11] 아리가 나가오(有賀長雄)과 제국대학 초대 총장 와타나베 코우키(渡辺洪基) 등의 비판을 받고 학계 비주류로 밀려났다.[12] 제자로는 우에스기 신키치(上杉慎吉) 등이 있다.

1912년(다이쇼 원년) 흉막염으로 8월에 의원직을 사임했다. 9월 13일, 메이지 천황의 대상의례(大喪儀禮)에 참석했다가 병세가 악화되어 10월 5일 심장마비로 52세에 사망했다.[16] 사후 도쿄제국대학 명예교수 칭호를 받았으며, 훈일등 욱보장(旭寶章)을 받았다.

2. 1. 초기 생애와 교육

호즈미 야쓰카는 이요 우와지마 번의 사무라이 가문인 호즈미 가에서 태어났다.[4] 스즈키(호즈미) 시게키(重樹)의 셋째 아들이었다. 그의 형 호즈미 시게에이(穂積重頴)는 제20국립은행장을 지냈으며, 또 다른 형 호즈미 센쥬(穂積陳重)는 도쿄제국대학 법학부 교수이자 민법 초안 작성자 중 한 명이었다.호즈미는 6년간 영어를 공부한 후 19세에 도쿄대학교에 입학했는데, 당시 많은 교수들이 외국인이었고 자신의 모국어로 강의했기 때문이다.[13] 1883년 졸업 후 정치학 연구를 계속하기 위해 대학원에 진학했다. 1884년 8월, 유럽 제도사와 헌법을 공부하기 위해 독일로 갔다.[13] 독일에서 하이델베르크, 베를린, 스트라스부르크 대학교에서 공부했다. 스트라스부르크에서는 법률 실증주의 학파의 대표적인 독일 인물인 파울 라반트(Paul Laband) 밑에서 공부했는데, 그는 호즈미에게 큰 영향을 주었다.

2. 2. 일본 귀국과 학문 활동

1889년(메이지 22년) 호즈미 야쓰카는 일본으로 돌아와 법률 실증주의에서 점차 벗어났지만, 실증주의적 유산을 완전히 배척하지는 않았다.[2] 귀국 후 몇 년 안에 좌파의 공격과 메이지 헌법 해석 문제로 인해 그는 조상 숭배와 가족 국가 개념에서 일본의 위대함의 진정한 원천을 찾고자 했다.[2]국가 분석에서 호즈미는 ''국체(kokutai)''(국가의 본체/구조)와 ''세타이(seitai)''(정부의 본체/구조)에 대해 언급한다.[2] 호즈미는 ''국체''를 새롭게 정의하는데, 역사적, 윤리적 함의를 제거하지 않고 ''국체''에 특정한 법적 의미를 부여한다.[2] 호즈미에게 ''국체''는 주권의 소재를 가리키며, 군주제와 민주주의 두 가지 형태가 중요하다.[2] 군주제에서는 주권이 군주에게 있고, 민주주의에서는 국민에게 있다.[2]

''국체''의 형태는 국가가 가지는 헌법의 종류에도 중요한데, 그는 권위에 의한 헌법과 국민 계약에 의한 헌법의 두 가지 종류를 구분한다.[2] 권위에 의한 헌법은 군주가 자신의 의지로 제정한 것이며, 국민 계약에 의한 헌법은 주권을 가진 개인들 간의 합의에서 비롯된다.[2]

호즈미는 ''세타이''라는 용어를 주어진 ''국체'' 하에서 특정한 정부 조직을 나타내는 데 사용한다.[2] 중요한 구분은 전제적인 ''세타이''와 헌정적인 ''세타이''의 차이이다.[2] 전제적인 ''세타이''는 모든 권력을 분할되지 않은 형태로 포함하는 반면, 헌정적인 ''세타이''는 권력 분립을 특징으로 한다.[2]

호즈미는 인류 발전에 대한 일원 발생적 사상을 거부하고, 인류의 서로 다른 종족이 고립된 상태에서 발생하고 발전하여 독특한 통치/문화 방식을 형성할 수 있었다고 주장한다.[2] 따라서 민족 집단은 한 명의 주권자 아래에 있는 사람들의 집단의 정치적, 도덕적 통일성으로부터 형성되는데, 그 주권자는 궁극적인 도덕적, 정치적 권위의 상징, 즉 그 집단의 공통 조상이 된다.[2] 결과적으로 호즈미는 인간은 본질적으로 주권자에 대한 무조건적인 충성심(''코도신(kodoshin)'')을 중심으로 사회를 형성하며, 개인과 사회가 서로 융합되는 상태, 즉 ''고도 세이존(godo seizon)'' 또는 융합된 존재라는 개념으로 요약되는 국가를 형성한다고 주장한다.[2] 이것이 그가 계층적인 군주제 형태의 ''국체''라고 생각한 것이다.[2]

그러나 호즈미는 이러한 조화로운 상태가 대부분의 지역에서 불교, 기독교, 유교와 같은 보편적인 신앙 체계의 도입으로 깨졌다고 믿는다.[2] 이러한 신앙 체계는 개인이 국가와 독립적이며 초월적인 보편적 존재와 관련이 있다는 개념을 숭상했다.[2] 따라서 이러한 보편적인 신앙은 원시적인 사회 질서의 붕괴와 도덕으로부터의 법의 분리를 초래했다.[2] 이 현상은 국가에 대한 완전한 복종이 더 이상 본능으로 여겨지지 않는 더욱 평등한 ''국체''의 형성으로 이어질 것이다.[2]

호즈미에게 일본의 위대함은 그가 아마테라스 오카미(Amaterasu Okami)의 영원한 왕조 통치와 그 후계자로서의 일본 역대 천황으로 간주한 것에 의해 구체화된 원시적인 ''국체'' 형태에 대한 고수에서 비롯된다.[2] 따라서 천황은 주권자이자 백성의 아버지였으며, 그의 권위는 신성하고 오류가 없었다.[2]

그의 견해에 따르면, 민주주의는 유럽의 ''국체''의 특징이지만, 일본의 ''국체''는 군주제이므로 메이지 헌법은 권위에 의한 헌법이다.[2]

민법전 논쟁(民法典論争) 당시 발표한 논문 『'''민법 나오니 충효 없다(民法出デテ忠孝亡ブ)'''』로 매우 유명하지만, 이는 본문에 등장하는 문구가 아니라 호즈미 센쥬(穂積陳重)에 따르면 에기 츄(江木衷)의 제안이었다.[4] 내용이 부실한 단편적인 논문이며, 인상적인 캐치프레이즈가 후세에 미친 영향력이 컸을 뿐, 야쓰카가 연기파의 대표로서 구민법의 연기를 이끌었다는 것은 속설이라는 주장도 있다.[5] 기존에는 보수적이고 완고한 인물의 전형으로 여겨지는 경우가 많았지만, 전후에 발표된 논문을 통해 그의 독자적인 서양 문명 수용의 자세가 지적되고 있다.[6] 특히 자유주의·개인주의 원칙을 인정하면서도 경제적 자유주의의 과도함을 비판하고, 국가의 개입을 통한 적절한 수정을 주장한 것은 정확한 핵심을 짚었다는 평가를 받으며 재평가되고 있다.[7] 오스트리아의 강단 사회주의(講壇社会主義)자의 독일 민법 초안 비판과 유사하며, 강한 영향을 받았을 가능성이 높다.[8] 결과적으로 야쓰카의 주장은 메이지 민법에 거의 수용되지 않았으며,[9] 특히 메이지 31년에 공포된 가족법에 대해서는 야쓰카 자신이 "절망했다"고 말할 정도였다.[10]

일본법률학교(日本法律学校)(현재의 일본대학(日本大学)) 설립에 참여한 것으로 알려져 있다. 미노베 타츠키치(美濃部達吉) 등이 주장한 천황기관설(天皇機関説)에 대해 천황주권설을 주장했다. 또한, 일본 헌법학자로서는 최초로 체계적인 학설을 제시했지만,[11] 귀국 직후 동료인 아리가 나가오(有賀長雄)과 야쓰카를 초빙한 제국대학 초대 총장 와타나베 코우키(渡辺洪基) 등의 맹렬한 비판을 받고 이후 학계의 비주류로 밀려났다.[12] 제자로는 우에스기 신키치(上杉慎吉) 등이 있다.

1889년(메이지 22년) 2월 귀국하여 제국대학 법과대학 교수로 취임(헌법)하고, 법제국 참사관을 겸임하였다.[14] 일본법률학교(日本法律学校)(현재의 일본대학(日本大学)) 설립에 참여하였다.[14] 5월, 법학사회 의견서에 의해 (민)법전 논쟁이 시작되었다.[14]

1891년(메이지 24년) 枢密院書記官이 되었고, 법학박사 학위를 받았다.[15] 4월, 민법전 논쟁에 참전하여 “국가적 민법”을 발표하고, 8월 ‘민법 출데테 충효망부’(『법학신보』제5호)를 발표하였다.[15]

2. 3. 민법전 논쟁

민법전 논쟁(民法典論争) 당시 발표한 논문 『'''민법 나오니 충효 없다(民法出デテ忠孝亡ブ)'''』로 매우 유명하지만, 이는 본문에 등장하는 문구가 아니라 호즈미 센쥬(穂積陳重)에 따르면 에기 츄(江木衷)의 제안이었다.[4] 내용이 부실한 단편적인 논문이며, 인상적인 캐치프레이즈가 후세에 미친 영향력이 컸을 뿐, 야쓰카가 연기파의 대표로서 구민법의 연기를 이끌었다는 것은 속설이라는 주장[5]도 있다. 기존에는 보수적이고 완고한 인물의 전형으로 여겨지는 경우가 많았지만, 전후에 발표된 논문을 통해 그의 독자적인 서양 문명 수용의 자세가 지적되고 있다.[6] 특히 자유주의·개인주의 원칙을 인정하면서도 경제적 자유주의의 과도함을 비판하고, 국가의 개입을 통한 적절한 수정을 주장한 것은 정확한 핵심을 짚었다는 평가를 받으며 재평가되고 있다.[7] 오스트리아의 강단 사회주의(講壇社会主義)자 Anton Menger|안톤 멩거de의 독일 민법 초안 비판과 유사하며, 강한 영향을 받았을 가능성이 높다.[8] 결과적으로 야쓰카의 주장은 메이지 민법에 거의 수용되지 않았으며,[9] 특히 메이지 31년에 공포된 가족법에 대해서는 야쓰카 자신이 "절망[10]했다"고 말할 정도였다.2. 4. 천황기관설 논쟁

미노베 다쓰키치 등이 주장한 천황기관설에 대해 천황주권설을 주장했다. 일본 헌법학자로서는 최초로 체계적인 학설을 제시했지만,[11] 귀국 직후 동료인 아리가 나가오와 호즈미 야쓰카를 초빙한 제국대학 초대 총장 와타나베 고키 등의 맹렬한 비판을 받고 이후 학계의 비주류로 밀려났다.[12] 제자로는 우에스기 신키치 등이 있다.2. 5. 만년과 죽음

호즈미 야쓰카는 1912년(다이쇼 원년) 흉막염으로 인해 8월에 의원직을 사임했다. 같은 해 9월 13일, 병든 몸을 이끌고 메이지 천황의 대상의례(大喪儀禮)에 참석했다가 병세가 악화되어 10월 5일 심장마비로 52세의 나이로 사망했다.[16] 사후 도쿄제국대학 명예교수 칭호를 받았으며, 훈일등 욱보장(旭寶章)을 받았다. 묘소는 도쿄도 도시마구 센슈인(仙 চূ院)에 있다.3. 사상

민법전 논쟁(民法典論争) 당시 발표한 논문 『'''민법 나오니 충효 없다(民法出デテ忠孝亡ブ)'''』로 매우 유명하지만, 이는 에기 츄(江木衷)의 제안이었다.[4] 이 논문은 내용이 부실하고 단편적이어서, 인상적인 캐치프레이즈가 후세에 큰 영향을 미쳤을 뿐, 야쓰카가 연기파의 대표로서 구민법의 연기를 이끌었다는 것은 속설이라는 주장도 있다.[5]

보수적이고 완고한 인물로 여겨졌지만, 전후 발표된 논문을 통해 독자적인 서양 문명 수용 자세가 지적되면서 재평가받고 있다.[6] 자유주의·개인주의 원칙을 인정하면서도 경제적 자유주의의 과도함을 비판하고, 국가 개입을 통한 적절한 수정을 주장하여 핵심을 정확히 짚었다는 평가를 받는다.[7] 이는 오스트리아 강단 사회주의(講壇社会主義)자 Anton Mengerde의 독일 민법 초안 비판과 유사하며, 강한 영향을 받았을 가능성이 높다.[8] 그러나 야쓰카의 주장은 메이지 민법에 거의 수용되지 않았고,[9] 특히 메이지 31년(1898년)에 공포된 가족법에 대해서는 "절망[10]했다"고 말할 정도였다.

미노베 타츠키치(美濃部達吉) 등이 주장한 천황기관설(天皇機関説)에 대해 천황주권설을 주장했다. 일본 헌법학자로서 최초로 체계적인 학설을 제시했지만,[11] 아리가 나가오(有賀長雄)과 제국대학 초대 총장 와타나베 코우키(渡辺洪基) 등의 맹렬한 비판을 받고 학계의 비주류로 밀려났다.[12] 제자로는 우에스기 신키치(上杉慎吉) 등이 있다.

3. 1. 국체론

호즈미 야쓰카는 국가를 분석할 때 ''국체(kokutai)''(국가의 본체/구조)와 ''세타이(seitai)''(정부의 본체/구조)라는 개념을 사용했다. 그는 ''국체''를 주권이 어디에 있는지를 나타내는 법적인 의미로 정의했으며, 군주제와 민주주의 두 가지 형태가 중요하다고 보았다. 군주제에서는 주권이 군주에게 있고, 민주주의에서는 국민에게 있다.[2]''국체''의 형태는 헌법의 종류에도 영향을 준다. 호즈미는 군주의 의지로 제정된 권위에 의한 헌법과 주권을 가진 개인 간의 합의로 만들어진 국민 계약에 의한 헌법을 구분한다.[2]

''세타이''는 주어진 ''국체'' 아래에서 어떻게 정부가 조직되는지를 의미한다. 모든 권력이 분할되지 않고 하나로 합쳐진 전제적 ''세타이''와 권력이 나누어진 헌정적 ''세타이''로 구분된다.[2]

호즈미는 인류가 고립된 상태에서 발전하여 독특한 통치 방식과 문화를 형성했다고 보았다. 민족 집단은 주권자의 정치적, 도덕적 통일성으로 형성되며, 주권자는 공통 조상으로서 궁극적인 권위의 상징이 된다. 인간은 주권자에게 무조건적으로 충성(''코도신(kodoshin)'')하며, 개인과 사회가 융합된 ''고도 세이존(godo seizon)'' 상태, 즉 계층적 군주제 형태의 ''국체''를 이룬다고 주장했다.[2]

그러나 이러한 조화로운 상태는 불교, 기독교, 유교와 같은 보편적인 종교의 등장으로 깨졌다고 보았다. 이러한 종교는 개인이 국가와 독립적이며 초월적인 존재와 관련 있다는 개념을 숭상하게 하여, 원시적인 사회 질서가 무너지고 도덕으로부터 법이 분리되는 결과를 초래했다. 이는 국가에 대한 완전한 복종이 본능으로 여겨지지 않는 평등한 ''국체''의 형성으로 이어진다.[2]

호즈미에게 일본의 위대함은 아마테라스 오카미(Amaterasu Okami)의 영원한 왕조 통치와 그 후계자인 일본 역대 천황으로 구체화된 원시적인 ''국체'' 형태를 유지한 데에서 비롯된다. 천황은 주권자이자 백성의 아버지이며, 그의 권위는 신성하고 오류가 없다.[2]

그는 민주주의가 유럽 ''국체''의 특징이지만, 일본 ''국체''는 군주제이므로 메이지 헌법은 권위에 의한 헌법이라고 주장했다.[2]

3. 2. 헌법관

호즈미 야쓰카는 국가를 분석하며 ''국체(kokutai)''(국가의 본체/구조)와 ''세타이(seitai)''(정부의 본체/구조)라는 개념을 사용했다. 그는 ''국체''를 주권의 소재지로 정의하고, 군주제와 민주주의 두 가지 형태가 있다고 보았다. 군주제에서는 군주에게 주권이 있고, 민주주의에서는 국민에게 주권이 있다.[2]''국체''의 형태는 헌법의 종류에도 영향을 미친다. 호즈미는 권위에 의한 헌법과 국민 계약에 의한 헌법을 구분했다. 권위에 의한 헌법은 군주가 제정한 것이고, 국민 계약에 의한 헌법은 주권을 가진 개인들의 합의로 만들어진다.[2]

호즈미는 ''세타이''를 ''국체'' 하에서의 특정한 정부 조직 형태로 정의했다. 그는 전제적인 ''세타이''와 헌정적인 ''세타이''를 구분했는데, 전제적인 ''세타이''는 권력이 분할되지 않고 집중된 형태이며, 헌정적인 ''세타이''는 권력 분립을 특징으로 한다.[2]

호즈미는 인류 발전에 대한 일원 발생적 사상을 거부하고, 서로 다른 종족이 고립된 상태에서 발생하여 독특한 통치/문화 방식을 형성했다고 주장했다. 그는 민족 집단이 주권자에 대한 무조건적인 충성심(''코도신(kodoshin)'')을 중심으로 사회를 형성하며, 개인과 사회가 융합되는 ''고도 세이존(godo seizon)'' 상태, 즉 융합된 존재라는 개념으로 국가를 형성한다고 보았다. 이것이 그가 생각한 계층적 군주제 형태의 ''국체''였다.[2]

하지만 호즈미는 이러한 조화로운 상태가 보편적인 신앙 체계(불교, 기독교, 유교 등)의 도입으로 깨졌다고 믿었다. 이러한 신앙 체계는 개인이 국가와 독립적이며 초월적인 존재와 관련이 있다는 개념을 숭상하여, 원시적인 사회 질서의 붕괴와 도덕으로부터의 법의 분리를 초래했다. 이는 국가에 대한 완전한 복종이 더 이상 본능으로 여겨지지 않는 평등한 ''국체''의 형성으로 이어졌다.[2]

호즈미에게 일본의 위대함은 아마테라스 오카미(Amaterasu Okami)의 영원한 왕조 통치와 그 후계자인 일본 역대 천황으로 구체화된 원시적인 ''국체'' 형태를 고수한 데서 비롯된다. 따라서 천황은 주권자이자 백성의 아버지였으며, 그의 권위는 신성하고 오류가 없었다.[2]

그의 견해에 따르면, 민주주의는 유럽 ''국체''의 특징이지만, 일본의 ''국체''는 군주제이므로 메이지 헌법은 권위에 의한 헌법이다.[2]

3. 3. 사회관

호즈미 야쓰카는 국가 분석에서 ''국체(kokutai)''(국가의 본체/구조)와 ''세타이(seitai)''(정부의 본체/구조)라는 개념을 사용했다. 그는 ''국체''를 주권의 소재지로 정의하고, 군주제와 민주주의 두 가지 형태가 있다고 보았다. 군주제에서는 군주에게, 민주주의에서는 국민에게 주권이 있다고 주장했다.[2]또한 ''국체''의 형태에 따라 헌법의 종류도 달라진다고 보았다. 그는 권위에 의한 헌법과 국민 계약에 의한 헌법을 구분했는데, 전자는 군주가 자신의 의지로 제정한 것이고, 후자는 주권을 가진 개인들 간의 합의에서 비롯된 것이라고 설명했다.[2]

''세타이''는 주어진 ''국체'' 하에서의 특정한 정부 조직을 의미한다. 호즈미는 전제적인 ''세타이''와 헌정적인 ''세타이''를 구분했는데, 전자는 모든 권력이 분할되지 않은 형태로 존재하는 반면, 후자는 권력 분립을 특징으로 한다고 보았다.[2]

호즈미는 인류가 단일 기원을 가지고 있다는 일원 발생적 사상을 거부하고, 서로 다른 종족이 고립된 상태에서 발생하여 독특한 통치/문화 방식을 형성했다고 주장했다. 그는 민족 집단이 한 명의 주권자 아래에서 정치적, 도덕적으로 통일되며, 주권자는 그 집단의 공통 조상이자 궁극적인 도덕적, 정치적 권위의 상징이 된다고 보았다. 그는 인간이 주권자에 대한 무조건적인 충성심(''코도신(kodoshin)'')을 중심으로 사회를 형성하고, 개인과 사회가 융합되는 ''고도 세이존(godo seizon)'' 상태, 즉 융합된 존재라는 개념으로 요약되는 국가를 형성한다고 주장했다. 이것이 그가 생각한 계층적인 군주제 형태의 ''국체''였다.[2]

그러나 호즈미는 이러한 조화로운 상태가 불교, 기독교, 유교와 같은 보편적인 신앙 체계의 도입으로 깨졌다고 보았다. 이러한 신앙 체계는 개인이 국가와 독립적이며 초월적인 존재와 관련이 있다는 개념을 숭상하여 원시적인 사회 질서의 붕괴와 도덕으로부터의 법의 분리를 초래했다고 주장했다. 이는 국가에 대한 완전한 복종이 더 이상 본능으로 여겨지지 않는 평등한 ''국체''의 형성으로 이어질 것이라고 보았다.[2]

호즈미에게 일본의 위대함은 아마테라스 오카미(Amaterasu Okami)의 영원한 왕조 통치와 그 후계자로서의 일본 역대 천황으로 구체화된 원시적인 ''국체'' 형태를 고수한 데서 비롯된다. 따라서 천황은 주권자이자 백성의 아버지였으며, 그의 권위는 신성하고 오류가 없다고 보았다.[2]

그의 견해에 따르면, 민주주의는 유럽의 ''국체''의 특징이지만, 일본의 ''국체''는 군주제이므로 메이지 헌법은 권위에 의한 헌법이다.[2]

민법전 논쟁(民法典論争) 당시 발표한 논문 『'''민법 나오니 충효 없다(民法出デテ忠孝亡ブ)'''』는 에기 츄(江木衷)의 제안이었다.[4] 호즈미 야쓰카는 경제적 자유주의의 과도함을 비판하고 국가 개입을 통한 적절한 수정을 주장하여 재평가받고 있다.[7] 이는 오스트리아의 강단 사회주의(講壇社会主義)자의 독일 민법 초안 비판과 유사하며, 강한 영향을 받았을 가능성이 높다.[8] 미노베 타츠키치(美濃部達吉) 등이 주장한 천황기관설(天皇機関説)에 대해 천황주권설을 주장했다.[11]

3. 4. 평가와 비판

호즈미 야쓰카는 국가 분석에서 ''국체(kokutai)''(국가의 본체/구조)와 ''세타이(seitai)''(정부의 본체/구조)라는 개념을 사용했다. 그는 ''국체''에 역사적, 윤리적 함의를 제거하지 않으면서도 특정한 법적 의미를 부여했는데, 이는 주권의 소재를 가리키는 것이었다. 군주제에서는 주권이 군주에게, 민주주의에서는 국민에게 있다고 보았다.[2]''국체''의 형태는 헌법의 종류와도 관련이 있는데, 그는 권위에 의한 헌법(군주가 제정한 헌법)과 국민 계약에 의한 헌법(주권을 가진 개인들의 합의로 만들어진 헌법)을 구분했다. ''세타이''는 주어진 ''국체'' 하에서의 특정한 정부 조직을 의미하며, 전제적인 ''세타이''와 헌정적인 ''세타이''로 나뉜다. 전자는 권력 분립이 없는 형태, 후자는 권력 분립을 특징으로 한다.[2]

호즈미는 인류 발전에 대한 일원 발생적 사상을 거부하고, 서로 다른 종족이 고립된 상태에서 발생, 발전하여 독특한 통치/문화 방식을 형성했다고 주장했다. 그는 인간이 주권자에 대한 무조건적인 충성심(''코도신(kodoshin)'')을 중심으로 사회를 형성하며, 개인과 사회가 융합되는 ''고도 세이존(godo seizon)'' 상태, 즉 융합된 존재라는 개념으로 요약되는 국가를 형성한다고 보았다. 이는 계층적인 군주제 형태의 ''국체''에 해당한다.[2]

그러나 호즈미는 이러한 조화로운 상태가 불교, 기독교, 유교와 같은 보편적인 신앙 체계의 도입으로 깨졌다고 믿었다. 이러한 신앙 체계는 개인이 국가와 독립적이며 초월적인 존재와 관련이 있다는 개념을 숭상하여 원시적인 사회 질서의 붕괴와 도덕으로부터의 법의 분리를 초래했다. 이는 국가에 대한 완전한 복종이 더 이상 본능으로 여겨지지 않는 평등한 ''국체''의 형성으로 이어진다고 보았다.[2]

호즈미에게 일본의 위대함은 아마테라스 오카미(Amaterasu Okami)의 영원한 왕조 통치와 그 후계자로서의 일본 역대 천황으로 구체화된 원시적인 ''국체'' 형태를 고수한 데에서 비롯된다. 천황은 주권자이자 백성의 아버지였으며, 그의 권위는 신성하고 오류가 없었다.[2] 그는 민주주의는 유럽 ''국체''의 특징이며, 일본의 ''국체''는 군주제이므로 메이지 헌법은 권위에 의한 헌법이라고 주장했다.[2]

호즈미 야쓰카는 '국체(kokutai)'에 법적인 의미를 부여하고 가족 개념과 연결시킨 최초의 인물이다. 그의 헌법 관련 저술은 메이지 헌법의 틀 안에서 이루어졌지만, 그의 생각은 기초자 이토 히로부미(伊藤博文)의 생각과는 달랐다. 1912년 사망 이후에도 그의 국가와 메이지 헌법에 대한 생각은 1945년까지 표준적인 해석으로 남아 있었다.[2]

민법전 논쟁(民法典論争) 당시 『'''민법 나오니 충효 없다(民法出デテ忠孝亡ブ)'''』라는 논문을 발표하여 유명해졌지만, 이는 본문에 등장하는 문구가 아니라 에기 츄(江木衷)의 제안이었다.[4] 이 논문은 내용이 부실한 단편적인 논문이며, 인상적인 캐치프레이즈가 후세에 큰 영향을 미쳤을 뿐, 야쓰카가 연기파의 대표로서 구민법의 연기를 이끌었다는 것은 속설이라는 주장도 있다.[5]

기존에는 보수적이고 완고한 인물로 여겨졌지만, 전후 발표된 논문을 통해 그의 독자적인 서양 문명 수용 자세가 지적되고 있다.[6] 특히 자유주의·개인주의 원칙을 인정하면서도 경제적 자유주의의 과도함을 비판하고, 국가 개입을 통한 적절한 수정을 주장한 것은 정확한 핵심을 짚었다는 평가를 받으며 재평가되고 있다.[7] 이는 오스트리아 강단 사회주의(講壇社会主義)자의 독일 민법 초안 비판과 유사하며, 강한 영향을 받았을 가능성이 높다.[8] 그러나 야쓰카의 주장은 메이지 민법에 거의 수용되지 않았으며,[9] 특히 메이지 31년에 공포된 가족법에 대해서는 야쓰카 자신이 "절망[10]했다"고 말할 정도였다.

미노베 타츠키치(美濃部達吉) 등이 주장한 천황기관설(天皇機関説)에 대해 천황주권설을 주장했다. 일본 헌법학자로서 최초로 체계적인 학설을 제시했지만,[11] 귀국 직후 동료인 아리가 나가오(有賀長雄)과 제국대학 초대 총장 와타나베 코우키(渡辺洪基) 등의 맹렬한 비판을 받고 이후 학계의 비주류로 밀려났다.[12]

4. 가족 및 친족

호즈미 야쓰카는 이요 우와지마 번의 사무라이 가문인 호즈미 가에서 태어났다. 스즈키(호즈미) 시게키(重樹)의 셋째 아들이다. 그의 형 호즈미 시게에이(穂積重頴)는 제20국립은행장을 지냈으며, 또 다른 형 호즈미 센쥬(穂積陳重)는 도쿄제국대학 법학부 교수이자 민법 초안 작성자 중 한 명이었다.

첫 번째 부인은 다테 무네시게(伊達宗城) 가령(家令)이자 니시젠지 공세이(西園寺公成)의 장녀 사토(さと)였으나 요절했고, 두 번째 부인은 아사노 소이치로(浅野総一郎)(초대)(아사노(浅野) 재벌 창시자)의 장녀 마쓰(まつ)이다.

가계도는 다음과 같다.

호즈미 야쓰카의 가족 구성원은 다음과 같다.

- 부인: 마쓰(まつ, 아사노 소이치로(初代)의 장녀)

- 장남: 호즈미 시게타케(穂積重威) (변호사, 부인은 사쿠라이 고타로의 딸 아키코(安芸子). 극동국제군사재판(도쿄재판)에서 키도 고이치와 토고 시게노부의 변호인을 맡음)

- 차남: 호즈미 슈지로(穂積秀二郎) (전 리켄계기(理研計器) 상무, 부인은 나카무라 스이타로의 딸 후미코(富美子))

- 삼남: 호즈미 기사부로(穂積義三郎) (부인은 노나카 만스케의 딸 토키(とき))

- 사남: 호즈미 류시로(穂積隆四郎)

- 장녀: 치즈루코(千鶴子) (카네코 기요타(金子喜代太)의 부인, 도시바사무기(東芝事務器) 회장)

- 차녀: 만키코(万亀子) (남편 호시노 다쓰오(星野辰雄)는 시부자와 에이이치의 서자이며, 호시노 스즈(星野錫)의 양자. 전 릿쿄대학(立教大学) 교수)

- 삼녀: 스가코(寿賀子) (미나쓰쿠 신로쿠(箕作新六)의 부인, 이학박사·도호쿠제국대학(東北帝国大学) 교수, 전 일본휘발유연구소장. 아버지는 미나쓰쿠 요시키치(箕作佳吉))

그의 친족 관계는 다음과 같다.

- 부: 호즈미 시게키 - 우와지마 번 무사

- 형: 호즈미 시게에이 - 시게키의 장남. 제20국립은행(현: 미즈호은행) 총재.

- 형: 호즈미 진쥬 - 시게키의 차남. 도쿄제국대학 법학부 학장, 귀족원 칙선의원, 추밀원 의장, 남작, 영국법률학교(중앙대학교) 설립자.

- 조카: 호즈미 시게토 - 진쥬의 장남. 도쿄제국대학 법학부 학장, 귀족원 남작의원, 최고재판소 판사, 동궁대부 겸 동궁시종장, 남작.

- 조카: 호즈미 릿스케 - 진쥬의 차남. 해군 조선소장, 이시카와지마 조선소 주식회사(현: IHI) 이사.

- 조카손녀: 이소노 후지코 - 릿스케의 차녀. 몽골 연구가. 남편은 이소노 세이이치(도쿄교육대학 명예교수)

- 조카: 호즈미 신로쿠로 - 진쥬의 사남. 조선총독부 척산국장, 참의원 의원.

참조

[1]

서적

Japan's Holy War

Duke University Press

2009

[2]

서적

Japan's Holy War

Duke University Press

2009

[3]

간행물

官報

1896-07-19

[4]

서적

法窓夜話

有斐閣

1916

[5]

서적

民法典論争史

日本評論社

1947

[6]

서적

明治国家を作ったひとびと

講談社

2013

[7]

논문

続民法典論争の法思想的構造, 行政法学の思考形式, 穂積八束の「公法学」(1), 法学の誕生 近代日本にとって「法」とは何であったのか

思想, 木鐸社, 一橋大学大学院法学研究科, 筑摩書房

1966, 1978, 2013, 2018

[8]

논문

日本資本主義の発達と私法

日本評論新社

1953

[9]

서적

民法研究VII 親族・相続

有斐閣

1969

[10]

서적

穂積八束博士論文集 訂補

有斐閣

1943

[11]

서적

日本憲法学の系譜

勁草書房

1993

[12]

서적

渡邉洪基 衆智を集むるを第一とす

ミネルヴァ書房

2016

[13]

서적

鴎外留学始末

岩波書店

1999-07

[14]

서적

訂正増補 民法原論第一巻総論, 法典実施延期戦

有斐閣, 有斐閣

1922-08, 1916-01

[15]

논문

帝国議会議事速記録の復刻について 民法施行一〇〇年の機会に

日本評論社

1998

[16]

서적

穂積八束, 日本の法学者

[17]

간행물

官報

1891-12-22

[18]

간행물

官報

1894-03-01

[19]

간행물

官報

1898-12-12

[20]

간행물

官報

1904-02-12

[21]

간행물

官報

1909-02-22

[22]

간행물

官報

1912-10-08

[23]

간행물

官報

1899-12-28

[24]

간행물

官報

1903-09-19

[25]

간행물

官報

1903-12-28

[26]

서적

1974

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com