에도 개성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에도 개성은 1868년, 보신 전쟁의 과정에서 도쿠가와 막부가 신정부에 항복하고 에도 성을 무혈로 넘겨준 사건을 말한다. 이 사건은 100만 명이 넘는 에도 시민을 전쟁으로부터 보호하고, 도쿠가와 막부의 멸망과 천황 중심의 메이지 신정부 수립을 상징했다. 가쓰 가이슈와 사이고 다카모리의 협상을 통해 에도 성이 무혈 개성되었으며, 이후 도쿄로 이름이 바뀐 에도는 일본의 수도로서의 지위를 확립했다. 이 사건은 일본의 근대화 과정에서 중요한 전환점이 되었으며, 다양한 대중문화 작품의 소재로 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 보신 전쟁 - 미야상 미야상

미야상 미야상은 보신 전쟁 당시 신정부군의 기세를 담아 만들어져 널리 애창된 일본 민요풍 노래로, 가사 속 '미야상'은 아리스가와노미야 타루히토 친왕을 지칭하며, 이후 다양한 예술 작품에도 영향을 미쳤다. - 보신 전쟁 - 1853년형 엔필드 강선머스킷

1853년형 엔필드 강선머스킷은 영국 육군의 제식 소총으로, 정확도와 사거리가 향상된 전장식 소총이며, 19세기 중반 주요 전쟁에서 널리 사용되었고 탄약 및 강선 연구, 후장식 소총으로의 개조를 거치며 군사 기술 발전에 기여했다. - 1868년 분쟁 - 삼국 동맹 전쟁

삼국 동맹 전쟁은 19세기 중반 브라질 제국, 아르헨티나, 우루과이가 파라과이에 대항하여 벌인 전쟁으로, 파라과이는 전쟁에서 패배하여 막대한 인명 피해와 영토 상실을 겪었다. - 1868년 분쟁 - 하코다테 전쟁

하코다테 전쟁은 1868년 보신 전쟁의 마지막 전투로, 에노모토 다케아키가 이끄는 구 막부군이 메이지 정부군에 저항하여 홋카이도에서 에조 공화국을 수립했으나 1869년 6월 항복으로 종결된 일본 근대화 과정의 중요한 사건이다. - 1868년 전투 - 우에노 전쟁

우에노 전쟁은 1868년 도바 후시미 전투에서 패배한 구 막부군이 에도 무혈 개성 이후에도 저항하며 신정부군과 우에노 간에이지에서 벌인 전투로, 신정부군의 승리로 끝나며 보신 전쟁의 전선이 북쪽으로 이동하게 되었다. - 1868년 전투 - 도바·후시미 전투

도바·후시미 전투는 1868년 도바와 후시미에서 도쿠가와 막부군과 사쓰마 번, 조슈 번 중심의 신정부군 간에 벌어진 전투로, 보신 전쟁의 시작이자 구 막부 세력의 패배와 메이지 유신으로 이어진 결정적인 계기가 되었다.

| 에도 개성 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 사건 개요 | |

| 명칭 | 에도 개성 (江戸開城), 에도성 명도 (江戸城明け渡し), 에도 무혈 개성 (江戸無血開城) |

| 시기 | 1868년 7월 |

| 장소 | 에도 |

| 부분 전쟁 | 보신 전쟁의 일부 |

| 교섭 대표 | |

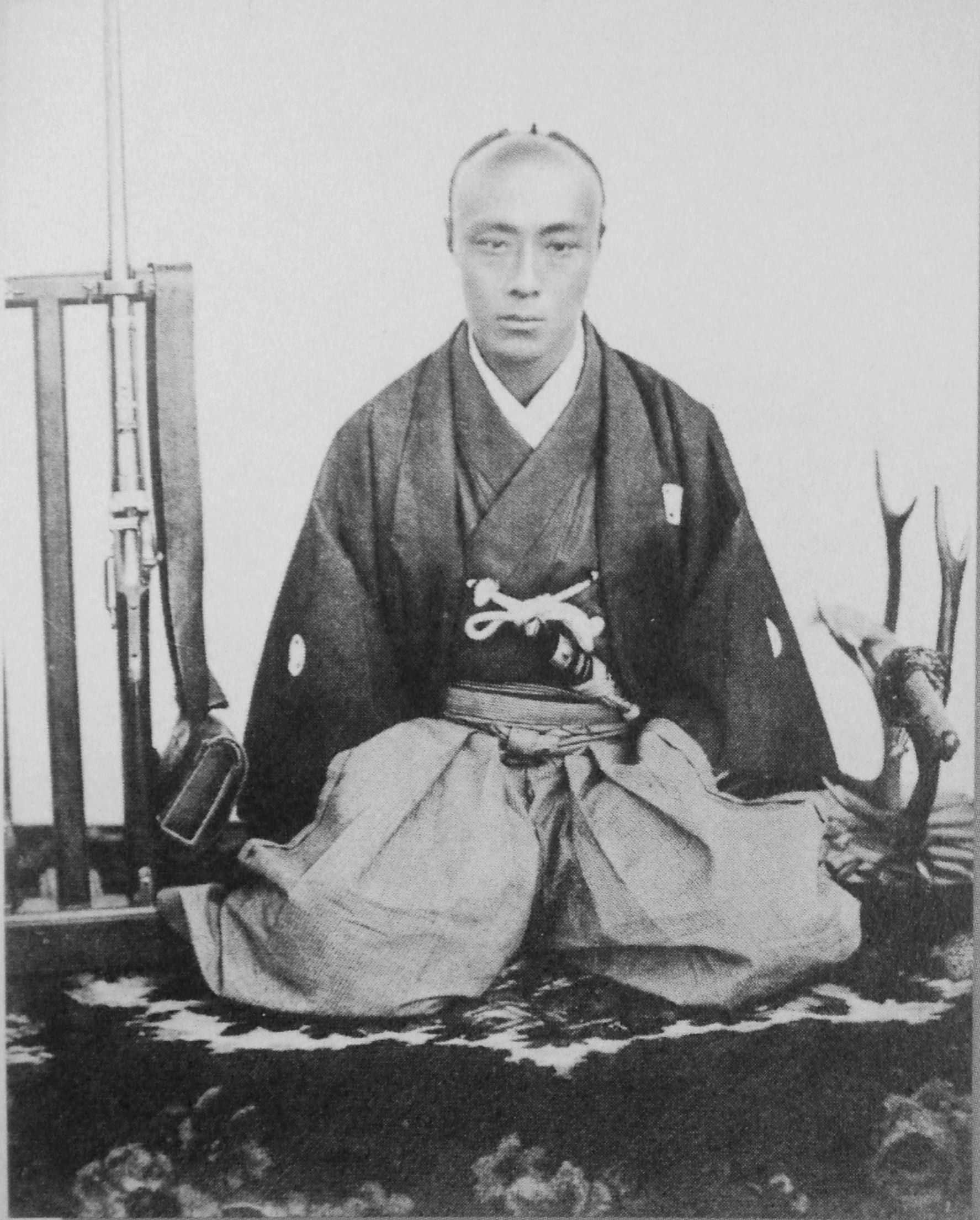

| 구 막부 측 | 가쓰 가이슈 |

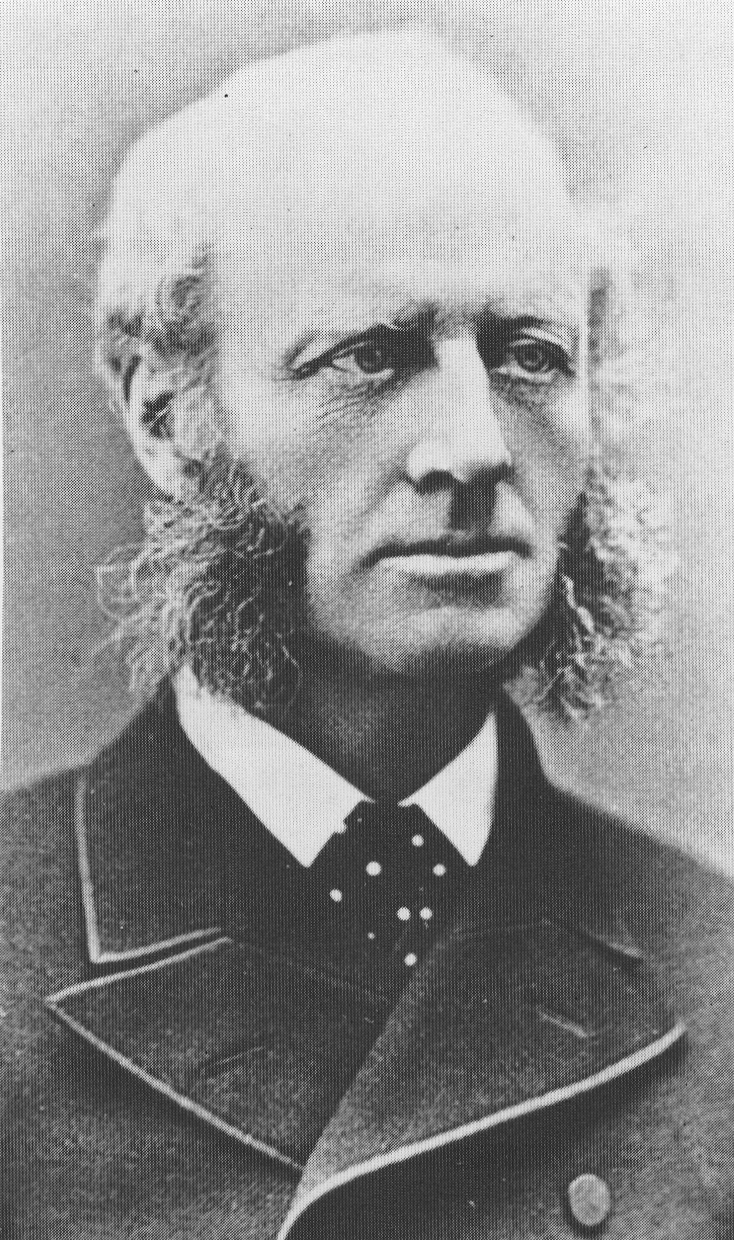

| 신정부 측 | 사이고 다카모리 |

| 결과 | |

| 결과 | 에도 성 항복 |

| 배경 | |

| 배경 | 게이오 4년 (1868년), 도바·후시미 전투에서 사쓰마 번, 조슈 번 중심의 신정부군이 도쿠가와 막부군을 격파 신정부군은 에도로 진군하며 막부 세력에 대한 압박 강화 |

| 주요 내용 | |

| 가쓰 가이슈의 노력 | 사이고 다카모리와의 담판을 통해 무혈 개성을 성사시키기 위해 노력 에도 시내의 파괴와 시민들의 희생을 막기 위해 전력 |

| 사이고 다카모리의 결단 | 가쓰 가이슈의 제안을 받아들여 에도 무혈 개성을 결정 이는 신정부군의 피해를 최소화하고, 일본의 근대화에 기여 |

| 개성 조건 | 도쿠가와 요시노부의 근신 및 오다와라 번에서의 칩거 에도 성의 신정부군에 대한 인도 막부군의 무장 해제 및 신정부군에 대한 협력 |

| 영향 | |

| 에도 보존 | 에도 시가지의 파괴를 막고, 시민들의 안전을 확보 |

| 메이지 유신 | 메이지 유신의 성공적인 추진에 기여 |

| 일본 근대화 | 일본의 근대화 과정에서 중요한 전환점 마련 |

| 기타 | |

| 관련 인물 | 도쿠가와 요시노부 (徳川慶喜) 사이고 다카모리 (西郷隆盛) 가쓰 가이슈 (勝海舟) |

| 관련 전투 | |

| 관련 전투 | 도바·후시미 전투 우에노 전쟁 |

2. 배경

1867년 대정봉환으로 도쿠가와 막부의 제15대 쇼군 도쿠가와 요시노부가 천황에게 정권을 반납했지만, 새로 구성될 제후 회의의 의장이 되어 정치적 영향력을 계속 유지하고자 했다. 그러나 사쓰마번, 조슈번 등 막부 타도를 목표로 하던 세력은 이와쿠라 도모미 등과 협력하여 왕정복고의 대호령을 선포하고 천황 중심의 신정부를 수립했다. 이어 열린 소고쇼 회의에서는 요시노부의 관직과 영지를 박탈(사관납지)하기로 결정하며 막부 세력을 완전히 배제하려 했다.

요시노부는 이 결정에 반발하여 오사카성으로 물러났고, 도사번의 야마우치 요도 등 온건파 제후들의 도움으로 사관납지 결정은 일시적으로 무력화되었다. 요시노부는 외국 공사들에게 외교권을 계속 행사하겠다고 선언하는 등, 신정부와의 대립각을 세우며 반격의 기회를 모색했다.

한편, 대정봉환 직전에 사쓰마번과 조슈번에는 막부를 토벌하라는 비밀 칙령이 내려졌었다. 비록 대정봉환으로 토벌의 명분이 약해져 실행은 보류되었지만, 에도에 있던 사쓰마번 저택의 과격파 낭인들은 막부 타도를 위한 도발 행위를 멈추지 않았다. 이에 분노한 막부 측 쇼나이번이 1867년 12월 25일, 에도의 사쓰마번 저택을 습격하여 불태우는 에도 사쓰마번 저택 소각 사건이 발생했다. 이 사건은 막부와 신정부 세력 간의 갈등을 극단으로 치닫게 했고, 보신 전쟁 발발의 직접적인 도화선이 되었다.

2. 1. 보신 전쟁 발발과 요시노부 토벌령

1867년 10월 대정봉환으로 정권을 조정에 반납한 제15대 쇼군 도쿠가와 요시노부는 새로 만들어질 제후 회의의 의장이 되어 영향력을 유지하려 했다. 그러나 막부 토벌을 주장하던 공가 이와쿠라 도모미와 사쓰마번의 오쿠보 도시미치, 사이고 다카모리 등이 주도하여 12월 초 왕정복고의 대호령을 선포하고, 이어진 소고쇼 회의에서 요시노부의 관직과 영토를 반납(사관납지, 辞官納地)하도록 결정했다.요시노부는 일단 오사카성으로 물러났지만, 공의정체파(公議政体派)인 야마우치 요도(전 도사번주), 마쓰다이라 하루아키(전 에치젠번주), 도쿠가와 요시카쓰(전 오와리번주) 등의 노력으로 소고쇼 회의의 결정은 사실상 무력화되었다. 요시노부 또한 여러 외국 공사들에게 외교권을 계속 행사할 것이라고 선언하는 등, 점차 열후회의파(列侯会議派)의 반격이 거세졌다.

대정봉환 직전인 1867년 10월 13일과 14일, 막부를 토벌하라는 비밀 칙령(밀칙)이 사쓰마번과 조슈번에 내려졌다. 이 밀칙을 받은 에도의 사쓰마번 저택에서는 마스미쓰 야스노스케, 이무다 쇼헤이 등이 소라쿠 소우조와 같은 낭인들을 모아 막부를 혼란에 빠뜨리기 위한 작전을 시작했다. 공격 대상은 막부를 돕는 상인, 낭인과 지사의 활동을 방해하는 상인, 막부 관리, 당물(唐物) 취급 상인, 부유한 상인 등 네 부류로 정해졌다.

그러나 10월 14일 대정봉환이 이루어지면서 막부 토벌의 명분이 약해졌고, 10월 21일에는 토벌 실행을 연기하라는 지시(사타가키, 沙汰書)가 내려와 밀칙은 사실상 취소되었다. 사쓰마번 본국에서도 에도 번 저택에 작전 중지 명령을 내렸지만, 저택의 조이파(攘夷派) 낭인들은 명령을 무시하고 혼란 작전을 계속했다. 이에 분노한 에도 시내 경비 담당 쇼나이번은 12월 25일, 사쓰마번과 그 지번(支藩)인 사토하라번의 저택을 불태워 버렸다(에도 사쓰마번 저택 소각 사건).

이 소식이 12월 28일 오사카성에 전해지자 성 안의 강경파는 격분했고, 사쓰마를 응징해야 한다는 주전론(主戰論)이 들끓었다. 처음에는 조정에 순응하려 했던 요시노부도 결국 주전론을 억누르지 못하고 '토사표'(討薩表, 사쓰마 토벌 격문)를 발표했다. 이를 명분으로 막부군이 교토로 진격하려 했고, 1868년 1월 3일 도바에서 사쓰마번 병력과 충돌하여 도바·후시미 전투가 시작되었다.

전투는 구 막부군에게 불리하게 전개되었다. 조정은 사쓰마·조슈번 군대를 관군으로 인정하고 금기(錦旗)를 하사했으며, 막부군은 조적(朝敵)으로 규정되었다. 이 때문에 요도번, 쓰번 등이 막부군에서 이탈했고, 요시노부는 1월 6일 군대를 버리고 오사카성을 탈출하여 군함 가이요마루를 타고 에도로 도주했다. 도바·후시미 전투는 막부의 완패로 끝났다.

신정부는 1월 7일 도쿠가와 요시노부 추토령을 내렸고[3], 10일에는 요시노부, 마쓰다이라 가타모리(아이즈번주, 전 교토 수호직), 마쓰다이라 사다아키(쿠와나번주, 전 교토 소시다이)를 비롯한 막부 각료 등 27명을 '조적'으로 규정하고 관직을 박탈했으며, 교토의 번 저택을 몰수하는 등의 처분을 내렸다. 다음 날에는 여러 번에 병력을 교토로 보내도록 명령했다.

또한 1월 21일, 외국 사무 총독 히가시쿠제 미치토미는 프랑스, 영국, 프로이센, 이탈리아, 네덜란드, 미국 등 6개국 대표에게 도쿠가와 측에 무기·군함 공여, 병력 수송, 군사 고문 파견 등 어떠한 원조도 하지 말 것을 요청했다. 이에 따라 1월 25일 여러 외국은 국외 중립을 선언했다. 이는 사실상 신정부군이 과거 여러 외국과 조약을 맺었던 도쿠가와 막부와 동등한 교전 단체로 인정받았음을 의미했다.

2월 9일, 신정부 총재인 熾仁親王이 동정대총독(東征大総督)에 임명되어(총재 겸임) 동쪽으로 군대를 진격시킬 준비를 갖추었다. 이전의 진무사들은 모두 대총독의 지휘 아래 편입되었고, 대총독에게는 에도 성과 도쿠가와 가문 문제뿐 아니라 동일본 전반에 대한 광범위한 재량권이 주어졌다.

3. 에도 막부 멸망 과정

(내용 없음 - 원본 소스가 제공되지 않았고, 하위 섹션에서 상세 내용을 다루고 있어 중복을 피하기 위해 비워둠)

3. 1. 도바-후시미 전투와 신정부의 대응

에도(江戸)의 사쓰마번(薩摩藩) 저택에 모인 소라쿠 소우조(相楽総三) 등 낭인들은 조정으로부터 막부 타도의 밀칙을 받았다고 여겨 혼란 작전을 계속했다. 대정봉환 이후 막부 타도의 명분이 사라졌음에도 이들의 활동이 계속되자, 에도 시중 경비를 맡고 있던 쇼나이번(庄内藩)은 게이오 3년(1867년) 12월 25일, 사쓰마번 및 사토하라번(佐土原藩) 저택을 불태웠다(에도 사쓰마번 저택의 소각 사건).이 소식이 12월 28일 오사카성(大坂城)에 있던 도쿠가와 요시노부(德川慶喜)에게 전해지자 성내 강경파는 격앙했고, 사쓰마를 쳐야 한다는 주전론이 끓어올랐다. 처음에는 신중한 입장이었던 요시노부도 결국 이를 억누르지 못하고 '토사표'(討薩表)를 내걸고 막부군을 이끌고 교토로 향했다. 게이오 4년(1868년) 1월 3일, 도바 및 후시미에서 막부군과 사쓰마번 병사가 충돌하여 도바·후시미 전투가 발발했다.

전투는 초반부터 구막부군에게 불리하게 전개되었다. 조정은 사쓰마번과 조슈번 병력을 관군으로 인정하고 금기(錦旗)를 하사했으며, 막부군은 순식간에 조적(朝敵)으로 규정되었다. 이에 요도번(淀藩)과 쓰번(津藩) 등이 막부군에서 이탈했다. 결국 요시노부는 1월 6일, 군대를 버리고 오사카성을 탈출하여 군함 카이요마루(開陽丸)를 타고 에도로 도주했다. 이로써 도바·후시미 전투는 막부의 완패로 끝났다.

신정부는 1월 7일 도쿠가와 요시노부 추토령을 내렸고[3], 10일에는 요시노부, 마쓰다이라 가타모리(松平容保)(아이즈번(会津藩)주), 마쓰다이라 사다아키(松平定敬)(쿠와나번(桑名藩)주) 등 막부 측 인사 27명을 '조적'으로 규정하고 관직을 박탈했으며 교토 내 번 저택을 몰수하는 등 처분을 내렸다. 조적은 도쿠가와 요시노부(1등), 마쓰다이라 가타모리·사다아키(2등) 등 죄의 경중에 따라 5등급으로 나뉘었다. 다음 날인 11일에는 여러 번에 병력의 상경을 명령했다.

또한 신정부는 외교적인 노력도 병행했다. 1월 21일, 외국 사무 총독 히가시쿠세 미치토모(東久世通禧)는 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 미국 6개국 대표에게 도쿠가와 측에 대한 무기·군함 공여, 병력 수송, 군사 고문 파견 등 일체의 원조를 금지할 것을 요청했다. 이에 각국은 1월 25일 국외 중립을 선언했다. 이는 사실상 신정부군이 과거 여러 외국과 조약을 체결했던 도쿠가와 막부와 대등한 교전 단체로 인정받았음을 의미했다.

1월 12일 시나가와에 도착한 요시노부는 이튿날 에도성에 들어가 향후 대책 마련에 나섰다. 초기에는 슨푸(현 시즈오카시)와 가나가와(현 요코하마시) 경비를 강화하고 하코네, 우스이 관문을 통제하는 등 방어 태세를 갖추려 했으며, 친막부파 제후들에게 중재를 요청하기도 했다. 당시 도쿠가와 가문에게는 신정부에 철저히 공순(恭順, 공손히 따름)하거나, 항전하며 조막파 제후들과 연대하여 형세를 역전시키는 두 가지 선택지가 있었다.

오구리 다다마사(小栗忠順) (간조부교 겸 육군봉행)나 에노모토 다케아키(榎本武揚) (군칸부교) 등은 주전론을 강력히 주장했다. 오구리는 신정부군을 하코네 동쪽으로 유인한 뒤, 우세한 도쿠가와 해군으로 스루가만에서 퇴로를 차단하고, 프랑스식 훈련을 받은 도쿠가와 육군으로 적을 섬멸하며, 해군을 효고·오사카 방면으로 파견해 긴키 지방을 탈환한다는 구체적인 작전까지 세웠다. 그러나 이미 공순으로 마음을 굳힌 요시노부는 이를 허락하지 않았고, 오구리는 1월 15일에 파면되었다.[4]

요시노부는 1월 19일 에도에 있는 제후들을 소집하여 공순의 뜻을 밝히고 협력을 구했으며, 23일에는 공순파를 중심으로 인사를 개편했다.[5]

| 직책 | 인물 |

|---|---|

| 若年寄 | 히라야마 게이추(平山敬忠), 가와카쓰 히로우지(川勝広運), 이마가와 노리노부(今川範叙) (고케, 겸임) |

| 육군총재 | 가쓰 가이슈(勝海舟), 부총재: 후지사와 지켄(藤沢志堅) |

| 해군총재 | 야타보리 고(矢田堀鴻), 부총재: 에노모토 다케아키(榎本武揚) |

| 회계총재 | 오쿠보 다다히로(大久保忠寛, 이치오), 부총재: 나루시마 류호쿠(成島柳北) |

| 외국사무총재 | 야마구치 나오키(山口直毅), 부총재: 가와즈 스케쿠니(河津祐邦) |

이 중 회계총재 오쿠보 이치오와 육군총재 가쓰 가이슈가 사실상 붕괴 직전의 도쿠가와 가문을 이끌며 공순책을 실행하는 최고 책임자가 되었다. 프랑스 공사 레옹 로슈가 여러 차례 에도성을 방문하여 항전을 권유했지만, 요시노부는 이마저도 거절했다. 2월 9일에는 도바·후시미 전투의 책임자들을 처벌하고[6], 다음 날에는 조적으로 규정된 마쓰다이라 가타모리, 마쓰다이라 사다아키 등의 에도성 출입을 금지했다.[7] 마침내 2월 12일, 요시노부는 에도성을 도쿠가와 요시요리(徳川慶頼, 다야스 도쿠가와가 당주) 등에게 맡기고 우에노의 간에이지(寛永寺) 다이지인(大慈院)[8]으로 물러나 근신에 들어갔다.

한편 신정부 내부에서는 도쿠가와 가문, 특히 요시노부에 대한 처분을 놓고 의견이 갈렸다. 사쓰마번의 사이고 다카모리는 요시노부의 할복을 요구하는 등 강경론을 펼쳤고[9], 오쿠보 도시미치 역시 단순한 근신 정도로 용서할 수 없다는 입장이었다.[10] 이처럼 신정부군의 목표는 단순히 에도성을 점령하는 것을 넘어, 조적 처벌과 도쿠가와 가문의 존폐 문제까지 포함하는 복잡한 사안이었다.

반면, 조슈번의 기도 다카요시, 히로사와 사네오미 등은 요시노부 개인에 대해서는 비교적 관대한 처벌을 고려했다. 공의정체파였던 야마우치 요도, 마쓰다이라 슌가쿠, 다테 무네나리 등 옛 제후들도 요시노부에게 개인적인 친밀감을 느끼고 있어 사형이나 가문 폐지 등 극단적인 처벌에는 반대했다.

신정부는 도카이도, 도산도, 호쿠리쿠도 세 방면에서 에도를 공격하기 위해 동정군(東征軍)을 편성했다. 2월 9일, 신정부 총재인 아리스가와노미야 다루히토 친왕이 동정대총독으로 임명되었고, 동일본 문제에 대한 거의 모든 재량권을 부여받았다. 대총독부 하급 참모에는 처음 관대한 처벌론자인 히로사와 사네오미가 임명되었으나 곧 사임하고, 14일 강경파인 사이고 다카모리(사쓰마)와 하야시 미치아키(우와지마)가 임명되었다.

2월 15일, 아리스가와노미야 친왕이 이끄는 동정군은 교토를 출발하여 동쪽으로 진군했고, 3월 5일 슨푸에 도착했다. 다음 날인 6일 열린 군사 회의에서 에도 성 총공격 날짜를 3월 15일로 결정했다. 그러나 동시에, 요시노부의 공순 의사가 확인될 경우 특정 조건 하에 이를 받아들일 준비가 되어 있다는 내용의 '별지 밀서'(別紙密書)도 마련되었다. 이 조건에는 요시노부의 대총독부 출두 및 면담, 에도 성의 신속한 개방, 군함 및 무기 인도, 성내 막신들의 무코지마 이전 및 징계 등이 포함되었다. 이 무렵에는 사이고 다카모리나 오쿠보 도시미치 등 강경파 사이에서도 요시노부가 진심으로 공순한다면 엄벌은 피할 수 있다는 공감대가 형성되고 있었던 것으로 보인다. 이는 오쿠보 도시미치가 신정부에 제출한 의견서(요시노부의 공순을 전제로 사형 감면, 비젠 유배, 성 개방 및 군함·총포 인도 요구) 내용과도 거의 일치한다.

3. 2. 구 막부 측의 주전론과 공순론

도바·후시미 전투에서 패배한 도쿠가와 요시노부는 게이오 4년(1868년) 정월 12일 에도성으로 돌아와 향후 대책 마련에 들어갔다. 당시 도쿠가와 가문이 선택할 수 있는 길은 신정부의 요구에 전적으로 따르는 철저한 공순(恭順)이거나, 항전하면서 조막파 제후들과 제휴하여 형세를 역전시키는 두 가지였다.

오구리 다다마사(간조부교 겸 육군부교)와 에노모토 다케아키(군칸부교) 등은 강력하게 주전론을 펼쳤다. 특히 오구리는 신정부군을 하코네 동쪽으로 유인한 뒤, 수적으로 우세한 막부 해군을 스루가만에 투입하여 퇴로를 차단하고, 프랑스식 군사 훈련으로 정예화된 막부 육군으로 적을 섬멸하며, 해군을 동원해 긴키 지방을 탈환한다는 구체적인 작전 계획을 제시했다. 그러나 요시노부는 이미 공순으로 마음을 굳혔기에 이 제안을 받아들이지 않았고, 결국 오구리는 정월 15일에 파면되었다.[4]

요시노부는 공순 노선을 공식화하고 이를 실행에 옮기기 시작했다.

- 정월 19일: 에도에 머무르던 제후들을 소집하여 공순의 뜻을 알리고 협력을 구했다.

- 정월 20일: 세이칸인노미야에게도 같은 내용을 전달하며 협조를 요청했다.

- 정월 23일: 공순파를 중심으로 막부 내각 인사를 단행했다.[5]

- '''와카도시요리''': 히라야마 게이추, 가와카쓰 히로우네 (이후 고케 이마가와 노리스케 겸임)

- '''육군총재''': 가쓰 가이슈, '''부총재''': 후지사와 지켄

- '''해군총재''': 야타보리 고, '''부총재''': 에노모토 다케아키

- '''회계총재''': 오쿠보 이치오, '''부총재''': 나루시마 류호쿠

- '''외국사무총재''': 야마구치 나오키, '''부총재''': 가와즈 스케쿠니

이 중 회계총재 오쿠보 이치오와 육군총재 가쓰 가이슈가 도쿠가와 가문의 공순책을 실행하는 실질적인 최고 책임자가 되었다.

- 요시노부는 프랑스 공사 레옹 로슈가 에도성을 방문하여 항전을 제안했을 때도 이를 거절했다.

- 정월 27일: 도쿠가와 모치쓰구(기슈번주) 등에게 자신의 은거와 공순 의사를 조정에 전달하도록 지시했다. 이로써 도쿠가와 가문의 공식 방침은 공순으로 확정되었다.

- 2월 9일: 도바·후시미 전투의 책임자들을 처벌했다.[6]

- 2월 10일: 신정부에 의해 관직을 박탈당한 마쓰다이라 가타모리, 마쓰다이라 사다아키, 이타쿠라 가쓰키요 등의 에도성 출입을 금지했다.

- 2월 12일: 요시노부는 에도성을 도쿠가와 요시요리(다야스 도쿠가와가 당주)와 마쓰다이라 나리타미(전 쓰야마번주)에게 맡기고, 우에노의 간에이지 다이지인[8]으로 물러나 근신 생활을 시작했다.

하지만 요시노부의 공순 결정에 불만을 품은 구 막부 가신들 중 일부는 독자적인 저항 노선을 걷기 시작했다. 2월 5일에는 전습대 병력 일부가 탈주하여 하치오지 방면으로 이동했고, 7일 밤에는 보병 제11, 12연대 병사들이 탈주하여 후루야 사쿠자에몬의 지휘 아래 사이타마현 하뉴시에 집결했다. 이들은 3월 8일 시모쓰케국 야나다에서 동정군과 교전했으나 패배했다(야나다 전투).[11] 신센구미의 곤도 이사미 등도 고요 진무대를 조직하여 고후성 점령을 시도했으나, 3월 6일 가쓰누마 전투에서 패배하고 시모사국 나가레야마로 이동했다[12]. 이러한 주전파들의 산발적인 움직임은 육군총재 가쓰 가이슈의 암묵적인 동의 혹은 방조 하에 이루어졌다는 시각도 있다. 이는 공순 노선에 방해가 될 수 있는 강경파들을 에도 중심부에서 분리시키려는 가쓰의 전략적 판단이었을 가능성이 제기된다.

3. 3. 신정부 측의 강경론과 관전론

신정부 내부에서는 도쿠가와 요시노부를 비롯한 도쿠가와 가문에 대한 처벌을 두고 의견이 나뉘었다. 엄격한 처벌을 요구하는 강경론과, 장기적인 내분과 가혹한 처벌이 국익에 반한다며 온건한 처벌을 주장하는 관대한 처벌론(관전론)이 공존했다.사쓰마번의 사이고 다카모리는 강경론의 대표적인 인물로, 오쿠보 도시미치에게 보낸 서한 등에서 도쿠가와 요시노부의 할복을 강하게 주장했다.[9] 오쿠보 역시 요시노부를 단순히 징계하는 수준에서 용서할 수는 없다는 입장이었던 것으로 보인다.[10] 이처럼 동정군(東征軍)의 목표는 단순히 에도 성 함락에만 있는 것이 아니라, 요시노부와 그에게 가담한 마쓰다이라 요시나오, 마쓰다이라 사다타카 등에 대한 처벌 및 도쿠가와 가문의 존폐 문제와 밀접하게 연관되어 있었다.

반면, 조슈번의 기도 다카요시, 히로사와 마네오미 등은 도쿠가와 요시노부 개인에 대해서는 비교적 관대한 처벌을 고려했다. 또한 공의정체파였던 야마우치 요도, 마쓰다이라 하루아키, 다테 무네시게(전 우와지마번주) 등 여러 제후들도 개인적인 감정으로 요시노부에게 친근감을 가지고 있었기에, 그의 사형이나 도쿠가와 가문의 가이에키와 같은 엄벌에는 반대하는 입장이었다.

신정부는 이미 도카이도, 토산도, 호쿠리쿠도의 세 경로를 통해 에도를 공격할 준비를 하고 있었다. 게이오 4년(1868년) 정월 5일 하시모토 사네야나를 도카이도 진무총독으로, 9일에는 이와쿠라 도모스에를 토산도 진무총독으로, 다카쿠라 나가스에를 호쿠리쿠도 진무총독으로 임명하여 출병시켰다. 그러나 2월 6일, 천황 친정 방침이 결정되면서 이들 진무총독은 선봉총독 겸 진무사로 직책이 변경되었다.

2월 9일, 신정부 총재인 熾仁親王이 동정대총독에 임명되어 총재직을 겸임하게 되었다. 기존의 진무사들은 모두 대총독의 지휘 아래 편입되었으며, 대총독에게는 에도 성 문제와 도쿠가와 가문 처리뿐만 아니라 동일본 지역 전반에 걸친 광범위한 재량권이 부여되었다. 대총독부의 상급 참모로는 쇼렌인노미야 구니이에 친왕, 니시시토우지 공업(공가)이 임명되었고, 하급 참모로는 히로사와 마네오미(쵸슈)가 임명되었다. 하지만 관대한 처벌론자였던 히로사와는 2월 12일 사임했고, 그 자리는 14일 강경파인 사이고 다카모리(사쓰마)와 하야시 미치아키(우와지마)가 대신하게 되었다.

2월 15일, 熾仁親王이 이끄는 동정군은 교토를 출발하여 동쪽으로 진군을 시작했고, 3월 5일 슨푸에 도착했다. 다음 날인 6일, 대총독부 군의에서는 에도 성 총공격 날짜를 3월 15일로 결정했다. 동시에, 만약 요시노부가 진심으로 공순(恭順)의 뜻을 보인다면 특정 조건 하에 이를 받아들일 준비가 되어 있다는 내용의 "별비사"(別秘事)도 제시되었다. 이 조건에는 요시노부가 대총독부에 출두하여 사죄하고, 에도 성을 즉시 개방하며, 구막부의 군함과 무기를 모두 인도하고, 성내 막신들을 무코지마로 옮겨 근신시키는 것 등이 포함되었다. 이 무렵에는 사이고 다카모리와 오쿠보 도시미치 등 강경파 사이에서도 요시노부의 공순이 완전하다면 엄벌은 피할 수 있다는 공감대가 형성되고 있었던 것으로 보인다. 실제로 오쿠보 도시미치가 신정부에 제출한 의견서에서도 요시노부의 처벌에 관해 관대한 처분을 고려하되, 군문에 엎드려 죄를 빌고 비젠으로 유배 보내며, 성을 개방하고 군함과 총포를 인도해야 한다는 조건들이 제시되어 있었다.

4. 도쿠가와 가문의 대응

게이오 3년(1867년) 10월 대정봉환으로 정권을 조정에 반납한 제15대 쇼군 도쿠가와 케이키는 새로 만들어질 제후 회의의 의장으로서 영향력을 유지하려 했으나, 이와쿠라 도모미, 오쿠보 도시미치, 사이고 다카모리 등이 주도한 왕정복고의 대호령과 소고쇼 회의를 통해 관직과 영지를 반납하라는 결정을 받게 되었다. 케이키는 일단 오사카성으로 물러났지만, 야마우치 요도, 마쓰다이라 하루아키, 도쿠가와 요시카쓰 등 공의정체파의 활동으로 소고쇼 회의의 결정은 잠시 무력화되는 듯했고, 케이키 역시 여러 외국 공사들에게 외교권을 계속 행사하겠다고 선언하는 등 반격을 시도했다.

한편, 대정봉환 직전 사쓰마번과 조슈번에는 막부 타도 밀칙이 내려졌었다. 이 밀칙은 대정봉환 이후 사실상 취소되었으나, 에도의 사쓰마번 저택에 머물던 마스미쓰 야스노스케, 이무다 쇼헤이, 소라쿠 소우조 등은 명령을 무시하고 막부를 지지하는 상인 등을 공격하며 혼란을 일으키는 작전을 계속했다. 이에 분노한 쇼나이번은 게이오 3년 12월 25일, 에도에 있는 사쓰마번과 사토하라번의 저택을 불태워 버렸다(에도 사쓰마번 저택의 소각 사건).

이 소식이 12월 28일 오사카성에 전해지자 성 안의 강경파들은 격앙했고, 사쓰마를 응징해야 한다는 주전론이 거세졌다. 처음에는 신정부에 공손한 태도를 보이려던 케이키도 결국 주전론을 억누르지 못하고 '토사표(討薩表)'를 내걸고 군대를 이끌고 교토로 향했다. 게이오 4년(1868년) 정월 3일, 도바 지역(교토시)에서 사쓰마번 병력과 충돌하며 도바·후시미 전투가 시작되었다.

그러나 전투는 구 막부군에게 불리하게 돌아갔다. 조정은 사쓰마·조슈번 병력을 정식 관군으로 인정하고 금기를 하사했으며, 막부군은 조적으로 규정되었다. 이 때문에 요도번, 쓰번 등이 막부군을 배신하고 신정부 측으로 돌아섰다. 결국 케이키는 정월 6일, 군대를 버리고 오사카성을 탈출하여 군함 카이요마루를 타고 에도로 도망쳤다. 이로써 도바·후시미 전투는 막부의 완전한 패배로 끝났다.

신정부는 정월 7일 도쿠가와 케이키 추토령을 내렸고[3], 10일에는 케이키를 비롯해 마쓰다이라 요시나오(아이즈번주), 마쓰다이라 사다타카(쿠와나번주) 등 막부 측 핵심 인물 27명을 조적으로 규정하고 관직을 박탈했으며 교토의 번 저택을 몰수하는 등의 처분을 내렸다. 다음 날에는 여러 번에 병력을 이끌고 상경하라는 명령을 내렸다. 또한 21일에는 외국 사무 총독 히가시쿠세 미치타다가 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 미국 등 6개국 대표에게 도쿠가와 측에 무기나 군함 제공, 병력 수송, 군사 고문 파견 등의 지원을 하지 말 것을 요청했다. 이에 따라 25일, 각국은 국외 중립을 선언했다. 이는 사실상 신정부가 과거 여러 외국과 조약을 맺었던 도쿠가와 막부와 동등한 교전 단체로 인정받았음을 의미했다.

4. 1. 여러 세력의 저항과 진압

게이오 4년 2월 5일에는 전습대 소속 보병 400명이 하치오지 방면으로 탈주하여 후에 오토리 케이스케가 이끄는 군에 합류했다. 또한 2월 7일 밤에는 구 막부군 병력 일부(보병 제11, 12연대)가 탈주하는 사건이 발생했다. 이들은 보병 지휘관 후루야 사쿠자에몬의 지휘 아래 같은 달 말 사이타마현 하뉴 진야에 약 1,800명이 집결했다. 이들은 3월 8일 시모쓰케국 야나다(도치기현 아시카가시 야나다정)에서 동정군과 교전했으나 패배했다(야나다 전투[11]). 후루야는 이후 이마이 노부오 등과 함께 충봉대를 결성하여 도호쿠 전쟁과 하코다테 전쟁에 참전하게 된다.한편, 신센구미의 콘도 이사미와 히지카타 도시조 등은 스스로를 고요 진무대라 칭하며 고슈 가도를 따라 진격하여 고후성을 점령하고 동정군을 저지하려 시도했다. 그러나 3월 6일, 가쓰누마에서 벌어진 전투(코슈 가츠누마 전투)에서 동정군에게 패배하고 시모사국 나가레야마(지바현 나가레야마시)까지 밀려났다[12].

이러한 구 막부 세력의 저항 움직임은 당시 육군총재였던 가쓰 가이슈가 묵인하거나 심지어 지원했을 가능성이 제기된다. 이들 저항 세력의 병력과 장비 수준으로는 동정군에 대적하기 어렵다는 것이 명백했음에도 불구하고 출정이 이루어졌기 때문이다. 이는 막부의 공순 노선에 불만을 품은 주전파 세력을 에도에서 몰아내려는 가쓰 가이슈의 의도가 있었던 것으로 해석되기도 한다.

4. 2. 덴쇼인, 세이칸인, 린노지노미야의 탄원

도바·후시미 전투 패배 이후 도쿠가와 게이키가 조적으로 몰리고 에도 성 총공격이 임박하자, 도쿠가와 가문의 존속을 위해 여러 인물들이 신정부 측에 탄원 활동을 벌였다. 특히 오오쿠의 중심 인물이었던 덴쇼인과 세이칸인노미야(가즈노미야), 그리고 우에노 간에이지의 린노지노미야 고켄 뉴도 신노(기타시라카와노미야 요시히사 친왕) 등이 적극적으로 나섰다.

13대 쇼군 도쿠가와 이에사다의 정실이었던 덴쇼인은 사쓰마번 출신으로 시마즈 나리아키라의 양녀였으며, 메이지 천황과는 이모-조카 관계였다. 14대 쇼군 도쿠가와 이에모치의 정실이었던 세이칸인노미야(가즈노미야)는 동정대총독 아리스가와노미야 다루히토 친왕과 과거 약혼한 사이였고, 도카이도 진무 총독 하시모토 사네야나와는 사촌 관계였다. 린노지노미야 고켄 뉴도 신노는 황족 출신으로 간에이지의 주지를 맡고 있었다. 이들은 각자 신정부 측 인사들과의 인연을 바탕으로 탄원 활동을 전개했다.

게이오 4년(1868년) 정월 21일, 세이칸인노미야는 게이키의 탄원서에 자신의 숙부 하시모토 사네아키라와 사촌 하시모토 사네야나 부자에게 보내는 자필 탄원서를 첨부하여 시녀 쓰치미카도 후지코를 통해 전달했다.[13] 도카이도 선봉 총독 하시모토 사네야나는 2월 1일 구와나에서 이 서신을 받았으나, 하급 참모 사이고 다카모리는 이를 적의 청원으로 간주하여 무시했고,[9] 교토의 오쿠보 도시미치 역시 같은 입장이었다.[10] 결국 쓰치미카도 후지코는 교토로 가서 조정의 나가타니 노부아쓰, 나카노인 미치토미 등에게 직접 호소했고, 만리코지 히로후사를 통해 이와쿠라 도모미에게도 뜻이 전달되어 2월 16일 하시모토 사네아키라로부터 도쿠가와 가문 존속에 대한 구두 내락을 받을 수 있었다.[14] 후지코는 2월 30일 에도로 돌아와 이 결과를 보고했다.

한편, 린노지노미야 고켄 뉴도 신노는 2월 21일 에도를 출발하여 도카이도를 따라 서쪽으로 향했다. 3월 7일 슨푸에서 대총독 아리스가와노미야 다루히토 친왕을 만나 게이키의 사죄문과 자신의 탄원서를 제출했으나, 참모 사이고 다카모리와 하야시 미치아키 등은 오히려 고요 진무대의 항전을 문제 삼으며 탄원을 받아들이지 않았다. 3월 12일, 대총독부로부터 탄원 불채택 통보를 받았다.

덴쇼인은 게이키 개인에게는 호의적이지 않았다고 알려져 있으나,[15] 도쿠가와 가문의 존속을 위해 적극적으로 나섰다. 그녀는 "사쓰슈 대장 제위(薩州隊長人々)" 앞으로 탄원서를 작성하여[16] 3월 11일 동정군에 사자를 보냈다. 이 사자는 덴쇼인의 옛 시녀였던 이쿠시마로 추정된다. 덴쇼인의 사자는 13일 사이고 다카모리와 면담했으며, 19일에는 사이고로부터 탄원을 받아들인다는 회답을 받았다. 이에 덴쇼인은 오오쿠를 비롯한 성 안 사람들에게 동요하지 말고 평온을 유지하라는 명령을 내렸다. 산오카 뎃슈는 이 사자들의 활동이 큰 영향을 주지 않았다고 보았으나,[17] 이들의 탄원이 사이고 등 신정부 측 인사들에게 어느 정도 심리적 영향을 미쳤을 가능성이 제기된다.

이러한 도쿠가와 가문 여성들과 린노지노미야의 탄원 활동은 이후 산오카 뎃슈와 사이고 다카모리의 담판으로 이어지는 과정에서 에도 성의 무혈 개성에 간접적인 영향을 주었을 수 있으며, 막말을 다루는 여러 소설이나 드라마 등에서 중요한 일화로 다루어지고 있다.

5. 야마오카 뎃슈와 사이고 다카모리의 교섭

산오카의 중간 협상을 받아들여, 도쿠가와 측 최고 책임자인 회계총재 오쿠보 이치오(大久保一翁)와 육군총재 카쓰 가이슈(勝海舟)는 대총독부 하참모 사이고 다카모리(西郷隆盛)와 에도 개성 협상을 진행했다. 협상은 3월 13일과 14일 이틀에 걸쳐 도쿄도 미나토구 미타의 다마치에 위치한 사쓰마번 에도 번저에서 열렸다. 소설이나 드라마 등에서는 카쓰와 사이고 두 사람만 만난 것으로 묘사되기도 하지만, 실제로는 도쿠가와 측에서 오쿠보나 산오카, 동정군 측에서는 무라타 신파치(村田新八), 기리노 도시아키(桐野利秋) 등도 동석했을 것으로 추정된다.

카쓰와 사이고는 겐지 원년(1864년) 9월 오사카에서 만난[25] 이후 오랜 친분이 있었으며, 사이고에게 카쓰는 막부의 존재를 전제로 하지 않는 새로운 정권 구상을 가르쳐 준 인물이기도 했다. 사이고는 도쿠가와 가문의 총책임자가 카쓰와 오쿠보라는 것을 알게 된 후 협상을 통한 타결 가능성을 낙관적으로 보았다.[26]

협상이 진행되는 동안 도산도 선봉 총독 참모 이타가키 타이스케(板垣退助)가 하치오지 역에 도착하고(11일), 마찬가지로 이지치 마사하루(伊地知正治)가 이타바시에 들어왔으며(12일), 13일에는 동산도 선봉 총독 이와쿠라 도모사다(岩倉具定)도 이타바시 역에 들어오는 등 에도 성 포위망이 완성되어 가는 긴박한 상황이었다. 그러나 사이고는 이타가키 등 혈기왕성한 이들을 제지하며 카쓰 등과의 협상이 마무리될 때까지 공격 개시를 엄금했다.[26]

에도 도착 직후의 사이고 다카모리와 그를 기다리던 카쓰 가이슈 사이의 3월 13일 첫 회담에서는 가즈노미야의 처우 문제와 이전에 야마오카에게 제시되었던 도쿠가와 요시노부의 항복 조건 확인 정도만 이루어졌고, 심도 있는 논의 없이 간단한 질의응답으로 마무리되었다.[27]

3월 14일의 두 번째 회담에서 카쓰 가이슈는 이전 항복 조건에 대한 답변을 제시했다. 그 내용은 다음과 같다.

- 도쿠가와 요시노부(徳川慶喜)는 고향인 미토에서 근신한다.

- 요시노부를 도운 번주들은 관대한 처분을 받고 사형은 없다.

- 무기와 군함은 일단 보관 후, 처분이 관대하게 결정되면 인도한다.

- 성내 거주자는 성 밖으로 나가 근신한다.

- 에도 성 인계 후 즉시 다야스 가문(田安家)에 반환을 요청한다.

- 사민(士民)들의 소요 사태 진압에 최대한 노력한다.

이는 앞서 야마오카에게 제시된 조건과는 거리가 먼, 사실상 거부나 다름없는 답변이었다. 하지만 사이고 다카모리는 카쓰와 오쿠보 이치오를 신뢰하여 다음 날(3월 15일)로 예정되었던 에도 성 총공격을 중지시키고, 자신의 책임 하에 이 답변을 교토로 가져가 조정의 재가를 받기로 약속했다. 이 결정으로 에도 성의 무혈 개성이 사실상 확정되었다. 같은 날 교토에서는 천황이 신하들 앞에서 오조의 서약(五箇条の御誓文)을 발표하여 메이지 국가의 기본 방침을 제시했다.

6. 가쓰 가이슈와 사이고 다카모리의 회담

도바·후시미 전투에서 패배한 도쿠가와 케이키가 에도로 도주한 후, 신정부는 케이키 추토령을 내리고 동정군(東征軍)을 파견했다. 아리스가와노미야 타루히토 친왕을 동정대총독으로, 사이고 다카모리 등을 하참모로 임명한 동정군은 1868년 3월 초 스룬푸(駿府)에 도착하여 3월 15일을 에도 성 총공격일로 결정했다. 다만, 케이키가 진심으로 공순(恭順)의 뜻을 보인다면 특정 조건 하에 이를 수용할 여지도 남겨두었다. 이때 이미 사이고와 오쿠보 도시미치 등 신정부 지도부 사이에서는 케이키가 완전히 항복한다면 사형 등의 극형은 피하게 해주자는 공감대가 형성되고 있었다.

야마오카 뎃슈의 사전 교섭에 이어, 도쿠가와 측의 실질적인 협상 책임자인 육군총재 가쓰 가이슈와 동정군 하참모 사이고 다카모리의 본회담이 게이오 4년(1868년) 3월 13일과 14일 양일에 걸쳐 에도 다마치의 사쓰마번 저택에서 열렸다. 실제 회담에는 가쓰와 사이고 외에도 도쿠가와 측에서 오쿠보 이치오, 야마오카 등이, 동정군 측에서 무라타 신파치, 기리노 도시아키 등이 배석했을 것으로 추정된다.

가쓰와 사이고는 겐지 원년(1864년) 9월 오사카에서 만난 이후[25] 서로 알고 지내는 사이였으며, 사이고는 가쓰를 막부의 틀을 넘어선 새로운 국가 구상을 가진 인물로 존경하고 있었다. 때문에 사이고는 도쿠가와 측 협상 책임자가 가쓰와 오쿠보라는 것을 알고 협상을 통한 해결 가능성을 낙관적으로 보았다.[26]

회담이 진행되는 동안 동정군은 이타가키 타이스케(도사번)가 하치오지에, 이지치 마사하루(사쓰마번)와 이와쿠라 도모사다가 이타바시에 진주하는 등 에도 성 포위망을 완성해가고 있었다. 긴박한 상황이었지만 사이고는 가쓰와의 협상이 마무리될 때까지 총공격을 엄격히 금지했다.[26]

3월 13일의 첫 회담에서는 가즈노미야의 처우 문제와 야마오카에게 제시되었던 항복 조건의 확인 등 피상적인 논의만 이루어졌다.[27]

본격적인 협상은 3월 14일 두 번째 회담에서 이루어졌다. 가쓰는 신정부 측이 제시한 항복 조건에 대해 다음과 같은 답변을 내놓았다.

- 도쿠가와 케이키는 고향인 미토에서 근신한다.

- 케이키를 도운 번주들은 관대한 처분을 받으며, 사형은 없다.

- 무기와 군함은 일단 도쿠가와 측이 보관하고 있다가, 처분이 결정된 후 인도한다.

- 성 안의 가신들은 성 밖으로 나가 근신한다.

- 에도성을 넘겨준 후에는 즉시 다야스가(田安家)에 돌려줄 것을 요구한다.

- 저항하는 막부 측 인사들의 진압에 최대한 협력한다.

이는 사실상 신정부 측의 요구 조건을 대부분 거부하는 내용이었으나, 사이고는 가쓰와 오쿠보에 대한 개인적인 신뢰를 바탕으로 이를 수용했다. 그는 다음 날로 예정되었던 에도 성 총공격을 중지시키고, 가쓰의 답변을 가지고 교토로 돌아가 조정의 재가를 받겠다고 약속했다. 이로써 에도의 무혈 개성이 사실상 결정되었다. 공교롭게도 같은 날 교토에서는 메이지 천황이 오개조의 서문을 발표하여 새로운 국가 건설의 기본 방침을 제시하고 있었다.

6. 1. 초토화 작전 준비

가쓰 가이슈는 동정군(東征軍)과의 협상이 결렬될 경우를 대비하여, 만일의 사태에 대비한 초토화 작전(焦土作戦)을 준비하고 있었다고 전해진다. 이는 동정군 측이 도쿠가와가(徳川家)의 구명 탄원을 받아들이지 않고 공격에 나서거나, 도쿠가와 가신들이 받아들이기 힘든 굴욕적인 조건만을 제시할 경우 실행될 계획이었다. 작전 내용은 적의 공격을 받기 전에 에도성(江戸城)과 에도의 시가지를 불태워 적의 진군을 막고 도시 전체를 초토화시키는 것이었다.[22]이 작전은 1812년 러시아 원정 당시 나폴레옹의 공격을 받은 러시아 제국이 모스크바에서 실시했던 방화 작전을 참고한 것으로 알려져 있다.[23] 하지만 가쓰의 계획에는 차이점이 있었는데, 화재 발생 시 미리 에도만(江戸湾)에 준비해 둔 고용 선박을 이용해 피난민을 최대한 구출한다는 내용이 포함되어 있었다고 한다.

작전 준비를 위해 가쓰 가이슈는 신몬 타츠고로(新門辰五郎)와 같은 지역 유지들과의 인맥을 활용했다. 그는 마치비케시(町火消, 마을 소방대) 조직, 도비쇼쿠(鳶職, 건축 노동자) 두목, 도박꾼 두목, 그리고 당시 사회 최하층민이었던 히닌(非人)의 두목까지 직접 찾아가 협력을 요청했다고 한다.[24]

다만, 이러한 초토화 작전 준비에 대한 이야기는 후일 가쓰 가이슈 본인이 회고한 내용에 기반하고 있어, 특유의 과장된 화법을 고려할 때 그 신빙성에 대해서는 논란의 여지가 있다. 그럼에도 가쓰 자신은 이러한 철저한 대비가 있었기에 사이고 다카모리(西郷隆盛)와의 협상에서 상대를 압도할 수 있는 담력을 가질 수 있었다고 회고했다.

6. 2. "파크스의 압력" 논란

사이고 다카모리가 도쿠가와 측의 항복 조건을 받아들이고 에도 성 총공격을 중지한 배경에는, 영국 공사 해리 파크스의 압력이 작용했다는 설이 제기된다.

1월 25일 보신 전쟁에 대한 국외 중립 선언 이후, 파크스는 요코하마로 돌아가 치안 유지에 힘썼다. 그는 당시 에도와 도쿠가와 가문의 불확실한 정세를 파악하기 위해 공사관 통역 어니스트 사토를 에도로 파견하는 한편, 3월 13일에는 신정부 대표를 요코하마로 파견해 달라고 요청하기 위해 군함 라틀러 호(ラットラー号)를 오사카로 보냈다.

동정군 선봉 참모였던 기나리 세이이치로(조슈번 사무라이)와 와타나베 키요시(오무라번 사무라이)가 요코하마의 영국 공사관을 방문하여 전쟁 발발 시 부상자 치료와 병원 준비 등을 요청했을 때, 파크스는 나폴레옹조차 세인트헬레나 섬 유배에 그쳤던 사례를 들며, 이미 공순(恭順, 순순히 따름)과 근신 의사를 보인 도쿠가와 요시노부를 공격하는 것은 만국공법(국제법)에 어긋난다고 격분하며 면담을 중단했다고 전해진다.[28] 또한 파크스는 요시노부가 외국으로 망명하는 것도 만국공법상 문제가 없다고 발언했다고 한다.[29] 이 파크스의 격앙된 반응이 사이고 다카모리에게 전해져 에도 성 공격 중지에 대한 외부 압력으로 작용했다는 것이 이 설의 핵심이다.[30]

하지만 파크스의 발언이 실제로 가쓰 가이슈와 협상 중이던 사이고에게 영향을 미쳤는지 여부는 불명확하다. 파크스와 기나리 등의 회담 시점이 명확하지 않기 때문이다. 관련 사료들은 주로 3월 13일설[31]을 따르지만, 14일설[32]이나 날짜를 명시하지 않은 사료[33]도 존재한다. 중요한 점은 모든 기록에서 파크스가 전날 간사이 방면으로 군함을 파견한 후에 면담이 이루어졌다고 언급한다는 것이다.

파크스의 군함 파견은 서력 4월 5일, 즉 음력 3월 13일이 확실하므로,[34] 회담 자체는 3월 14일 이후에 이루어졌을 가능성이 높다.[35] 이는 3월 14일 저녁까지 진행된 제2차 가쓰-사이고 회담과 시기적으로 겹치거나 그 이후이므로, 파크스의 발언이 회담 전에 사이고에게 영향을 주었다고 보기는 어렵다.

이에 대해 하기와라 노부토시(萩原延壽)는 "파크스의 압력"이 회담 전에 영향을 준 것이 아니라, 회담 후에 사이고에게 전달되었고, 강경론자였던 사이고가 온건론으로 선회하면서 다른 강경파(이타가키 타이스케 등)나 교토 조정 측에 정책 전환을 설명하기 위한 구실로 이용했을 가능성을 제기한다.[36] 실제로 총공격 중지 결정에 맹렬히 반대했던 이타가키는 파크스와의 대화 내용을 전해 듣고는 순순히 물러섰다고 한다.[37] 사이고에게 파크스의 이야기를 전한 와타나베 키요시 역시 나중에 비슷한 취지의 증언을 남겼다.

한편, 미즈노 야스오(水野靖夫)는 요코하마 개항 자료관(横浜開港資料館)에 보관된 영국 공문서를 분석한 결과, 어니스트 사토가 처음 에도에 파견되었을 때 가쓰 가이슈를 만나지 않았음을 확인했다. 따라서 가쓰가 사이고와의 회담 이전에 사토를 통해 파크스에게 압력을 가하도록 공작하는 것은 불가능했으며, 회담에서 "파크스의 압력"을 이용할 수 없었다고 주장한다.[38][39]

7. 에도 무혈 개성

도바·후시미 전투에서 패배한 도쿠가와 막부의 마지막 쇼군 도쿠가와 케이키는 에도성으로 돌아와 근신하며 신정부에 대한 공순(恭順)의 뜻을 보였다. 그러나 신정부는 케이키 추토령을 내리고 동정군(東征軍)을 편성하여 에도로 진격시켰다. 동정군 참모 사이고 다카모리를 중심으로 한 신정부 강경파는 에도 성 총공격을 계획했으나, 막부 측 육군 총재 가쓰 가이슈와의 협상을 통해 무력 충돌 없이 에도 성을 넘겨받기로 결정했다.

이 과정에서 케이키의 사자 산오카 텟슈가 스룬푸에서 사이고와 담판을 벌여 총공격 회피의 기본 조건을 마련했고, 이후 가쓰와 사이고가 에도에서 만나 최종적인 합의에 이르렀다. 교토의 조정에서도 논의를 거쳐 케이키의 미토 근신과 에도 성 인도 등의 조건이 확정되었다. 1868년 4월 11일, 에도 성은 신정부군에게 평화적으로 인도되었고, 케이키는 미토로 퇴거했다.[46] 이 '무혈 개성'은 보신 전쟁의 와중에 수도 에도가 전화(戰火)에 휩싸이는 것을 막고, 비교적 평화로운 정권 이양을 가능하게 한 중요한 사건이었다.

7. 1. 사이고 다카모리의 상경과 방침 확정

승과의 회담을 마치고 에도를 떠난 사이고 다카모리는 급히 상경하여 3월 20일 조정 회의에 참석했다. 강경파였던 사이고가 막부 쇼군 도쿠가와 케이키의 목숨을 살려주는 방향으로 입장을 바꾼 것은, 기도 다카요시, 야마우치 요도, 마쓰다이라 하루아키 등 관대한 처분을 주장하던 온건파에게도 놀라운 일이었다.[40]회의에서는 사이고의 제안에 따라 승이 제시했던 도쿠가와 측의 조건들이 검토되었다.

- 제1조 (케이키의 거취): 케이키가 미토(水戸)에서 칩거하는 안에 대해, 정부 부총재 이와쿠라 도모미는 케이키가 직접 동정대총독부에 출두하여 사죄해야 한다고 반대했다. 또한 도쿠가와 가문은 타야스 카메노스케(田安亀之助, 도쿠가와 요시요리의 아들)가 상속하되, 영지는 북쪽이나 서쪽 지방으로 옮기고 석고는 70만 석 또는 50만 석으로 줄여야 한다고 주장했다.[41] 그러나 논의 끝에 결국 승의 안에 가깝게 미토 칩거로 결정되었다.

- 제2조 (에도 성 인도): 타야스 가문에 에도 성을 즉시 반환하라는 승의 안은 기각되었고, 성의 처리는 대총독에게 일임하기로 했다.

- 제3·4조 (무기·군함 인도): 이와쿠라의 요구대로, 일단 신정부군이 모든 무기와 군함을 접수한 뒤 도쿠가와 가문에 필요한 만큼 돌려주기로 결정되었다.

- 제5·7조 (가신 이동 및 성 접수): 원안대로 결정되었다.

- 제6조 (케이키 지지 세력 처벌): 부총재 산조 사네토미는 케이키를 지지했던 인물들의 처벌에 대해 강경한 입장을 보이며, 특히 아이즈번주 마쓰다이라 가타모리와 쿠와나번주 마쓰다이라 사다아키 두 사람에 대해서는 사형을 요구했다.[42] 최종적으로 아이즈번과 마쓰다이라 사다아키가 이끄는 쿠와나 세력에 대해 징벌군을 파견하고, 항복하면 받아들이되 저항하면 즉시 토벌하기로 수정되었다.[43] 이 결정은 이후 아이즈 전쟁으로 이어지는 배경이 되었다.

이렇게 수정되고 확정된 7개 조항을 가지고 사이고는 다시 에도로 내려갔다.

한편, 이 논의가 진행되는 동안인 3월 23일, 동정군 해군 선봉 오하라 시게사네가 요코하마에 도착하여 부속 참모 시마 요시타케(사가번 사무라이)를 보내 도쿠가와 가문의 군함 인도를 요구했다. 그러나 승은 아직 도쿠가와 가문에 대한 최종 처분이 결정되지 않았다는 이유로 이를 거부했다.[44] 승은 협상 상대를 사이고로 한정하고, 케이키의 신병과 군함 등 결정적인 사안에 대해서는 사이고가 조정의 최종 결정을 가지고 돌아오기 전까지 타협할 의사가 없음을 분명히 한 것이다.

3월 28일, 사이고는 요코하마에서 영국 공사 해리 파크스를 만나 사건의 경위와 신정부의 방침을 설명했다(승 역시 전날 파크스를 만났었다). 파크스는 사이고의 설명에 만족했고, 이로써 영국 등 외세가 도쿠가와 가문 처분에 개입할 가능성은 사라졌다.[45]

7. 2. 에도 성 개성과 요시노부의 미토 퇴거

도바·후시미 전투에서 패배한 케이키는 에도성으로 돌아와 우에노의 간에이지(寛永寺)에서 근신에 들어갔다. 하지만 신정부는 게이오 4년(1868년) 1월 7일 케이키 추토령을 내리고[3], 10일에는 케이키와 마쓰다이라 가타모리(아이즈번주), 마쓰다이라 사다아키(쿠와나번주) 등 27명을 조적으로 규정하여 관직을 박탈했다. 이어 동정군(東征軍)을 편성하여 에도로 진격시켰다. 신정부 내부에서는 사쓰마번의 사이고 다카모리처럼 케이키 처형 등 강경론과,[9] 조슈번의 기도 다카요시 등 내전을 피하고 관대한 처분을 주장하는 온건론이 맞섰다.[10]2월 9일, 신정부 총재인 아리스가와노미야 타루히토 친왕이 동정대총독에 임명되었고, 14일에는 강경파인 사이고 다카모리가 하참모(下参謀)로 합류했다. 2월 15일 동정군은 교토를 출발하여 3월 5일 스룬푸(駿府)에 도착했고, 다음 날 군의(軍議)에서 에도 성 총공격 날짜를 3월 15일로 결정했다. 동시에 케이키가 진심으로 공순(恭順)할 경우 받아들일 조건도 마련했는데, 여기에는 케이키가 대총독부에 출두하여 사죄할 것, 에도 성을 즉시 개방할 것, 군함과 병기를 모두 인도할 것, 가신들을 무코지마로 옮겨 근신시킬 것 등이 포함되었다. 이 무렵 사이고와 오쿠보 도시미치 등 강경파 사이에서도 케이키가 완전히 항복한다면 사형은 면해주자는 공감대가 형성되고 있었던 것으로 보인다. 오쿠보 도시미치도 신정부에 제출한 의견서에서 케이키가 군문에 엎드려 죄를 빌면 사형을 감면하고 비젠번으로 유배 보내며, 성 개방과 군함/총포 인도는 당연하다고 주장했다.

임박한 동정군의 공격 앞에서 근신 중이던 케이키는 측근 다카하시 데이슈에게 자신의 공순 의사를 전달할 사자를 찾게 했고, 다카하시는 처남이자 정예 부대장인 산오카 텟슈를 추천했다. 케이키의 직접적인 명을 받은[18][19] 산오카는 3월 9일, 가쓰 가이슈에게 조언을 구했다. 가쓰는 산오카를 처음 만났지만 그의 인물됨을 높이 평가하고[20] 사이고에게 보내는 서신과 함께, 자신의 집에서 보호하고 있던 사쓰마 번사 마스미쓰 야스노스케를 호위로 붙여주었다.[21] 산오카와 마스미쓰는 구면이었다.

산오카는 스룬푸의 대총독부로 가서 하참모 사이고 다카모리와 직접 담판을 벌였다. 사이고는 에도 성 총공격 회피 조건으로 다음 7개 조항을 제시했다.

# 도쿠가와 케이키의 신병을 비젠번에 맡길 것.

# 에도 성을 개방하고 넘겨줄 것.

# 군함을 남김없이 넘겨줄 것.

# 무기를 모두 넘겨줄 것.

# 성내 가신들은 무코지마로 옮겨 근신할 것.

# 케이키의 행동을 도운 자들을 엄격히 조사하여 처벌할 것.

# 저항하는 자들은 관군이 진압할 것.

산오카는 다른 조건들은 수용 의사를 보였으나, 주군인 케이키의 신병을 넘기는 첫 번째 조건만큼은 절대 받아들일 수 없다고 강하게 맞섰다. 산오카가 "만약 시마즈 공이 잘못하여 조적의 오명을 썼다면, 선생은 주군을 내주고 평온히 있을 수 있겠습니까?"라고 반문하자, 그의 충성심에 감동한 사이고는 첫 번째 조항을 철회하도록 힘쓰겠다고 약속했다. 산오카는 이 결과를 가지고 다음 날 10일 에도로 돌아와 가쓰에게 보고했고, 사이고도 산오카를 따라 11일 스룬푸를 출발하여 13일 에도의 사쓰마 번 저택에 도착했다. 총공격 예정일인 15일을 불과 이틀 앞둔 시점이었다.

에도에서 사이고는 가쓰 가이슈와 회담(3월 13일, 14일)을 가진 후, 급히 교토로 돌아가 3월 20일 조정 회의에 참석했다. 강경파였던 사이고가 케이키 구명으로 입장을 바꾼 것은 온건파에게도 놀라운 일이었다.[40] 조정 회의에서는 가쓰가 제시한 조건을 바탕으로 최종 처분이 논의되었다. 제1조, 케이키의 신병은 미토에서 근신하는 것으로 결정되었다. 당초 부총재 이와쿠라 도모미는 케이키가 직접 대총독부에 출두하여 사죄하고, 도쿠가와 가문은 다야스 가메노스케(도쿠가와 요시요리)가 잇되 석고를 70만 석 또는 50만 석으로 줄여 다른 지방으로 이봉할 것을 주장했으나,[41] 결국 가쓰의 안에 가깝게 결정된 것이다. 제2조, 에도 성은 즉시 다야스 가문에 반환하자는 가쓰의 안은 기각되고 대총독에게 일임하기로 했다. 제3, 4조의 무기와 군함은 일단 신정부군이 접수한 후 필요한 만큼 도쿠가와 가문에 돌려주기로 했다. 제6조, 케이키 지지 세력 처벌에 대해서는 부총재 산조 사네토미가 강경하게 주장하여, 특히 마쓰다이라 가타모리(아이즈 번주)와 마쓰다이라 사다아키(쿠와나 번주)에 대해서는 명백히 사형을 요구했다.[42] 결국 아이즈 번과 쿠와나 번[43]에 징벌군을 파견하여, 항복하면 받아들이고 항전하면 즉시 토벌하기로 수정되었다.[43] 이 결정은 이후 보신 전쟁 중 아이즈 전쟁으로 이어졌다. 수정·확정된 7개 조항을 가지고 사이고는 다시 에도로 내려갔다.

이 사이 3월 23일, 동정군 해군 선봉 오하라 시게사네가 요코하마에 도착하여 도쿠가와 가문의 군함 인도를 요구했지만, 가쓰는 아직 최종 처분이 결정되지 않았고 협상 상대는 사이고뿐이라며 거부했다.[44] 3월 28일, 에도로 돌아온 사이고는 영국 공사 해리 파크스를 방문하여 신정부의 방침을 설명하고 이해를 구했다.[45]

4월 4일, 사이고는 가쓰, 오쿠보 이치오 등과 최종 조율을 거쳐 대총독부와 도쿠가와 종가 간의 최종 합의에 도달했다. 4월 11일, 동해도 선봉 총독 하시모토 사네야나, 부총독 야나기하라 사키미쓰, 참모 사이고 등이 군대를 이끌고 에도 성에 입성했다. 하시모토 등은 대광간(大広間) 상단에서 하단에 자리 잡은 도쿠가와 요시요리(다야스 가메노스케), 오쿠보 이치오 등에게 도쿠가와 케이키의 사형을 감면하고 미토에서 근신할 것을 명하는 칙지를 전달했다. 그에 앞서 9일에는 세이칸인노미야가 시미즈 저택으로, 10일에는 덴쇼인이 히토쓰바시 저택으로 퇴거했다. 그리고 4월 11일 당일, 케이키는 근신하던 간에이지를 떠나 미토로 출발했고, 에도 성은 무혈 개성되어 대총독부가 접수했다.[46]

그 이전인 4월 8일, 동정 대총독 아리스가와노미야 타루히토 친왕은 스룬푸를 출발하여 21일 에도 성에 입성했다. 이로써 에도 성의 인계가 공식적으로 완료되었다. 교토에서는 4월 9일, 메이지 천황이 자신전(紫宸殿)에서 군신들을 모아놓고 도쿠가와 케이키의 사죄와 에도 평정을 보고받았다.

7. 3. 에노모토 함대의 탈주

해군 부총재였던 에노모토 다케아키는 신정부군의 도쿠가와 가문에 대한 처우에 불만을 품고 있었다. 그는 신정부군에 약속된 군함 인도를 단호히 거부했다. 도쿠가와 요시노부가 간에이지에서 미토로 이동한 1868년 4월 11일, 에노모토는 항전을 주장하는 구 막부 가신들과 함께 구 막부 함대 7척을 이끌고 시나가와 앞바다를 떠나 다테야마 앞바다로 도주했다.이후 가쓰 가이슈의 설득으로 함대는 일단 시나가와로 돌아왔다. 에노모토는 신정부군에 군함 4척(후지(富士), 아사히(朝陽), 쇼카쿠(翔鶴), 관광(観光))을 넘기는 것으로 타협했지만, 이로 인해 항복 조건은 완전히 충족되지 않았다. 가쓰는 에노모토에게 거듭 자중을 요구했으나, 도쿠가와 가문에 대한 처분에 불복한 에노모토는 이를 듣지 않았다.

결국 에노모토는 1868년 8월 19일, 8척의 함선을 이끌고 다시 탈주했다. 이는 동정군에 저항하는 도호쿠(東北) 지방 여러 번들을 지원하기 위한 목적이었다.

| 함선명 | 비고 |

|---|---|

| 개양(開陽) | 기함 |

| 회천(回天) | |

| 반룡(蟠竜) | |

| 치요다가타(千代田形) | |

| 신속(神速) | 운송선 |

| 초게이(長鯨) | 운송선 |

| 미가호(美賀保) | 운송선 |

| 관림(咸臨) | 운송선 |

이후 에노모토 일행은 홋카이도 하코다테의 고료카쿠를 점령하고, 하코다테 전쟁에서 신정부군에 끝까지 저항했다.

7. 4. 항전파와 우에노 전쟁

도쿠가와 가문의 처분에 불만을 품은 구 막부 측 인사들은 에도 근교에서 신정부군에 대한 항전을 시작했다. 후쿠다 미치나오가 이끄는 산병대 약 1,500명은 지바현 기사라즈에서 후나바시 방면으로 진출했으나, 신정부 도카이도 군과의 이치카와·후나바시 전투에서 격파되었다. 오토리 케이스케가 지휘하는 구 막부 보병대는 시모우사 고쿠후다이(지바현 이치카와시)에 집결하여, 신센구미 부장 히지카타 도시조 등과 합류해 우쓰노미야성을 일시 함락시켰다. 그러나 곧 신정부 토산도 군에 의해 성을 탈환당했고(우쓰노미야성 전투), 닛코 가도를 따라 북쪽으로 퇴각하여 이후 아이즈, 하코다테 등지로 이동하며 항전을 이어갔다.

한편, 에도에서는 이치하시 도쿠가와가 가신 출신인 시부사와 나리이치로와 아마노 하치로 등이 중심이 되어, 우에노의 간에이지에서 근신 중이던 도쿠가와 요시노부의 결백을 주장하며 사쓰마와 조슈를 '역적'으로 규정하고 토벌해야 한다고 주장했다. 이들은 뜻을 같이하는 막신들을 모아 쇼기타이(彰義隊)를 결성하고 우에노 산에 집결했다. 당시 에도성 유수(留守) 역할을 하던 마쓰다이라 나리타다는 쇼기타이를 이용해 에도의 치안을 유지하려 했으나, 오히려 쇼기타이의 세력이 급격히 커지면서 신정부의 경계심을 샀다.

게이오 4년(1868년) 4월 11일, 요시노부가 미토로 거처를 옮기기 위해 우에노를 떠난 후에도 쇼기타이는 해산하지 않았다. 이들은 간에이지의 주지였던 린노지노미야 고겐 뉴도 친왕을 명목상의 지도자로 내세우며 우에노에 계속 주둔했다. 윤4월 29일, 간토 감찰사(関東監察使) 자격으로 에도에 온 신정부 부총재 산조 사네토미는 진장부(鎮将府)를 설치하여 민정과 치안에 관한 권한을 도쿠가와 가문으로부터 완전히 회수하고, 쇼기타이의 시내 단속 임무를 해임한다고 통보했다.

신정부는 쇼기타이에게 무장 해제를 요구했으나, 쇼기타이가 이를 거부하자 무력 진압을 결정했다. 5월 15일, 오무라 마스지로가 지휘하는 신정부군은 우에노 산에 대한 총공격을 개시했다. 신정부군은 암스트롱포 등 신식 무기를 동원하여 압도적인 화력으로 쇼기타이를 공격했고, 전투는 단 하루 만에 신정부군의 승리로 끝났다(우에노 전쟁).[47] 이 전투를 계기로 에도 근교에서 조직적으로 저항하던 구 막부 세력은 대부분 소탕되었다.

7. 5. 시즈오카 번의 성립

에도 성이 무혈 개성된 후, 도쿠가와 요시노부徳川 慶喜|일본어는 미토水戸|일본어에서 근신하게 되었다.[46] 신정부新政府|일본어는 도쿠가와 가문의 처리를 논의했으며, 가혹한 처벌을 주장하는 강경론과 온건한 처벌을 주장하는 관용론이 맞섰다.결국 도쿠가와 가문의 존속은 인정되었다. 관동 감찰사 산조 사네토미三条 実美|일본어는 1868년(메이지 원년) 윤4월 29일, 다야스가田安家|일본어의 亀之助|가메노스케일본어(당시 6세, 후의 도쿠가와 이에사토徳川 家達|일본어)에게 도쿠가와 종가徳川宗家|일본어 상속을 허락하는 칙지를 전달했다.[48][49] 이어서 5월 24일에는 도쿠가와 종가의 영지가 스루가駿河|일본어를 중심으로 한 70만 석으로 결정되어 移封|이봉일본어될 것이 발표되었다.[48]

이에 따라 이전 도쿠가와 막부 시절 800만 석에 달했던 영지는 대폭 축소되었고, 새로운 시즈오카 번静岡藩|일본어 도쿠가와 가문이 성립되었다. 그러나 70만 석으로는 막대한 가신단을 모두 부양하기 어려웠기 때문에, 실제로 스루가로 이주한 구 막부 가신은 약 1만 5천 명 정도였다고 한다.[50] 이는 도쿠가와 가문의 급격한 지위 변화와 함께, 메이지 유신明治維新|일본어 이후 새로운 시대의 시작을 알리는 상징적인 조치였다.

8. 에도 성에서 궁성으로

도바·후시미 전투에서 승리한 신정부는 게이오 4년(1868년) 정월 7일 도쿠가와 케이키 추토령을 내리고[3], 10일에는 케이키를 비롯한 구 막부 측 인사들의 관직을 박탈하고 교토 번 저택을 몰수하는 등 강경한 조치를 취했다. 또한 여러 번에 상경 명령을 내리고, 외국 공사들에게 도쿠가와 측에 대한 군사적 지원 중단을 요청하여 25일에는 각국으로부터 국외 중립 선언을 이끌어냈다.

신정부 내부에서는 도쿠가와 가문, 특히 전 쇼군 케이키 처리에 대해 엄벌을 주장하는 강경론과 관대한 처벌을 주장하는 관용론이 맞섰다. 사쓰마번의 사이고 다카모리는 초기 강경론자로 케이키의 할복까지 요구했으나[9], 조슈번의 기도 다카요시 등은 관용론을 고려했다. 야마우치 요도, 마쓰다이라 하루아키 등 여러 다이묘들도 케이키에 대한 엄벌에는 반대했다.

신정부는 도카이도, 토산도, 호쿠리쿠도 세 방면에서 에도 공격을 준비하며 진무총독을 임명했으나, 2월 6일 천황 친정 방침이 결정되면서 이들은 선봉총독으로 개칭되었다. 2월 9일, 신정부 총재인 아리스가와노미야 타루히토 친왕이 동정대총독에 임명되어 동일본에 관한 전권을 위임받았다. 대총독부 참모에는 초기에 관용론자인 히로사와 마네오미가 임명되었으나 곧 사퇴하고, 강경파인 사이고 다카모리와 하야시 미치아키가 임명되었다.

2월 15일, 동정군은 교토를 출발하여 3월 5일 슨푸에 도착했다. 다음 날 군 회의에서 에도 성 총공격 날짜를 3월 15일로 결정했지만, 동시에 케이키가 진심으로 공순(恭順, 공손히 따름)의 뜻을 보일 경우 특정 조건 하에 이를 받아들일 준비가 되어 있다는 방침도 세웠다. 조건에는 에도 성의 신속한 개방, 군함과 무기의 인도, 막부 신하들의 무코지마 이전 및 징계 등이 포함되었다. 이 무렵에는 사이고와 오쿠보 도시미치 등 강경파 사이에서도 케이키가 완전히 공순한다면 엄벌은 피할 수 있다는 공감대가 형성된 것으로 보인다.

한편, 오쿠보 도시미치는 이미 정월 하순에 교토의 구습을 이유로 오사카 천도론을 제기했고, 기도 다카요시도 이에 찬성했다. 비록 공가들의 반대로 오사카 행행에 그쳤지만, 천도 논의는 계속되었다. 이러한 상황에서 에도 성이 신정부의 관할 아래 들어오자, 에도는 유력한 천도 후보지로 급부상했다.

게이오 4년 9월 8일, 연호가 메이지로 바뀌었고, 같은 달 20일 메이지 천황은 도쿄(7월에 에도에서 개칭) 행행길에 올라 10월 13일 에도 성에 도착했다. 이때 에도 성은 '''도쿄 성'''(東京城)으로 이름이 바뀌고 천황의 황거(皇居)로 정해졌다. 이는 막부의 상징이었던 에도 성에 천황이 입성함으로써, 천황이 일본 전체를 아우르며 직접 정치를 행함을 선언하는 상징적인 의미를 가졌다. 이후 수도 기능은 점차 교토에서 도쿄로 이전되었고, 도쿄는 사실상의 수도가 되었다. 도쿄 성은 이후 "궁성"(宮城, 전전) 또는 "황거"(皇居, 전후)로 불리게 되었다.

9. 에도 개성의 의의

에도 개성의 가장 큰 성과는 당시 인구 100만 명이 넘는 세계 최대 규모의 도시였던 에도와 그 주민들을 전쟁의 참화로부터 구했다는 점이다. 가쓰 가이슈는 훗날 사이고 다카모리를 "에도의 큰 은인"이라고 칭찬하기도 했다.

또한 에도 개성은 보신 전쟁 과정에서 일본의 실질적인 지배자였던 도쿠가와 가문이 새로운 시대의 지배자인 메이지 신정부에 완전히 항복했음을 상징하는 사건이었다. 이는 일본 통치의 정통성이 도쿠가와 막부에서 천황 중심의 조정으로 넘어갔음을 의미했으며, 여러 외국 역시 중립을 유지하면서도 점차 신정부 측으로 기울게 되는 계기가 되었다. 이후의 전투는 주로 신정부군에 저항하는 오우에쓰 열번 동맹 등 도호쿠 지방의 여러 번과 구 막부 세력의 진압 과정으로 전개된다.

에도 시대 동안 사실상 일본의 수도 기능을 했던 에도라는 도시 기반이 거의 온전히 신정부의 손에 넘어간 것은 새로운 국가 건설을 추진하던 신정부에게 큰 이점이었다. 구 막부 신료였던 언론인 후쿠치 오우치가 자신의 저서 『막부쇠망론』에서 에도 막부의 멸망 시점을 에도 개성으로 잡은 것은 이 사건이 가진 충격의 크기를 보여준다.

그러나 에도성의 무혈 개성은 신정부에게 새로운 과제를 안겨주기도 했다. 신정부 내에서는 도쿠가와 가문에 대한 처분을 둘러싸고 강경론과 관용론이 대립하고 있었다. 특히 도바·후시미 전투 이전부터 막부 타도를 외쳤던 사쓰마번의 사이고 다카모리 등은 도쿠가와 요시노부의 처형까지 주장했으나[9], 조슈번의 기도 다카요시 등은 비교적 관대한 처분을 생각했다. 결국 게이키는 사형을 면했지만, 신정부 강경파는 에도 개성 이후 저항 의지를 굽히지 않은 세력에게 칼날을 돌렸다.

신정부 내 강경파에게 에도성 대신 새로운 '적'으로 부상한 것은 공순 의사를 밝혔음에도 번 내부의 주전론이 강하고 무장 해제를 거부했던 아이즈번(번주 마쓰다이라 가타모리)과, 에도 사쓰마번 저택 소각 사건을 일으킨 쇼나이번, 그리고 명확한 태도를 보이지 않던 도호쿠 지방의 여러 번들이었다. 기도 다카요시는 아이즈번을 토벌하지 않으면 신정부가 제대로 설 수 없다고 주장했고[51], 오쿠보 도시미치 역시 이에 동의했다.

더 나아가, 에도 개성은 막번체제의 해체라는 더 큰 목표로 나아가는 과정이기도 했다. 강력한 중앙집권 국가를 건설하여 서구 열강에 맞서고자 했던 신정부에게 각 번이 독자적인 권력을 유지하는 막번체제는 극복해야 할 구시대의 유산이었다. 따라서 에도 개성 이후, 각 번이 토지와 백성을 천황에게 반납하는 형식인 판적봉환을 거쳐, 최종적으로는 번 자체를 폐지하고 중앙 정부가 직접 통치하는 폐번치현이라는 또 다른 혁명(이 혁명은 무혈로 이루어졌다)을 통해 막번체제는 완전히 해체되고 근대적인 중앙집권 국가의 기틀이 마련되었다.

10. 연표

wikitext

| 게이오 3년 (1867년) | ||

|---|---|---|

| 날짜 (음력) | 사건 | 날짜 (양력) |

| 12월 9일 | 소고쇼 회의에서 도쿠가와 요시노부의 관직 사퇴와 영지 반납이 결정됨. | 1868년 1월 3일 |

| 12월 25일 | 에도 사쓰마번 저택 소각 사건 | 1868년 1월 19일 |

| 게이오 4년 / 메이지 원년 (1868년) | ||

| 날짜 (음력) | 사건 | 날짜 (양력) |

| 정월 3일 | 도바·후시미 전투 발발. | 1월 27일 |

| 정월 5일 | 신정부, 하시모토 사네야나(橋本実梁)를 도카이도 진무 총독으로 임명. | 1월 29일 |

| 정월 6일 | 도쿠가와 요시노부, 오사카성을 탈출하여 동쪽으로 귀환. | 1월 30일 |

| 정월 7일 | 신정부, 도쿠가와 요시노부 토벌령 발령.[3] | 1월 31일 |

| 정월 9일 | 신정부, 이와쿠라 도모사다(岩倉具定)를 도산도 진무 총독으로, 다카쓰카사 히로미치(鷹司煕通)를 호쿠리쿠도 진무 총독으로 임명. | 2월 2일 |

| 정월 10일 | 신정부, 도쿠가와 요시노부 등 27명을 "조적"으로 규정하고 관직 박탈. | 2월 3일 |

| 정월 11일 | 도쿠가와 요시노부, 시나가와에 도착. 다음 날 에도성 입성. | 2월 4일 |

| 정월 15일 | 도쿠가와 요시노부, 주전파인 오구리 다다마사를 파면. | 2월 8일 |

| 정월 21일 | 신정부, 여러 외국에 중립을 요청. | 2월 14일 |

| 가즈노미야 지카코 내친왕, 시녀인 하시모토 쓰네코(土御門藤子)를 탄원 사자로 파견. | ||

| 정월 23일 | 도쿠가와가, 인사 개편. 오쿠보 이치오·가쓰 가이슈가 책임자가 됨. | 2월 16일 |

| 정월 25일 | 여러 외국, 각각 중립 선언. | 2월 18일 |

| 2월 1일 | 하시모토 쓰네코, 구와나에서 가즈노미야의 탄원서를 하시모토 사네야나에게 제출. | 2월 23일 |

| 2월 5일 | 막부 전습대의 보병 400명이 하치오지 방면으로 탈주. | 2월 27일 |

| 2월 6일 | 신정부, 천황 친정 방침 발표. 하시모토 쓰네코, 교토 입경. | 2월 28일 |

| 2월 7일 | 구 막부군 일부(보병 제11·12연대)가 탈주. | 2월 29일 |

| 2월 9일 | 도쿠가와 요시노부, 도바·후시미 전투의 책임자를 처벌. | 3월 2일 |

| 신정부 총재인 아리스가와노미야 다루히토 친왕이 동정 대총독으로 임명됨. | ||

| 2월 12일 | 도쿠가와 요시노부, 에도성을 나와 우에노 간에이지에서 근신. | 3월 5일 |

| 2월 14일 | 동정 대총독 참모에 사이고 다카모리와 하야시 미치토시(林通顕)를 임명. | 3월 7일 |

| 2월 15일 | 동정 대총독이 교토를 출발. | 3월 8일 |

| 2월 16일 | 하시모토 쓰네코, 도쿠가와가 존속을 묵인받음. | 3월 9일 |

| 2월 21일 | 린노지노미야 고켄뉴도 친왕(輪王寺宮公現入道親王), 에도를 떠나 도카이도를 서쪽으로 향함. | 3월 14일 |

| 2월 30일 | 하시모토 쓰네코, 에도로 돌아와 가즈노미야에게 복명. | 3월 23일 |

| 3월 5일 | 동정 대총독, 슨푸에 도착. | 3월 28일 |

| 3월 6일 | 동정 대총독부, 에도성 공격을 3월 15일로 결정. 동시에 조건부 도쿠가와 요시노부의 공순을 받아들일 방침을 제시. | 3월 29일 |

| 고슈 가쓰누마 전투에서 이타가키 다이스케가 이끄는 진충대가 고요 진무대를 격파. | ||

| 3월 7일 | 린노지노미야 고켄뉴도 친왕, 슨푸에서 대총독과 면담. | 3월 30일 |

| 3월 8일 | 시모쓰케 야나다(梁田)에서 후루야 사쿠자에몬(古屋 作左衛門)이 동정군과 싸워 패배. | 3월 31일 |

| 3월 9일 | 야마오카 뎃슈, 마스미쓰 야스노스케(益満 休之助)를 동반하여 슨푸 대총독부에서 사이고와 협상. 사이고, 항복 조건 제시. | 4월 1일 |

| 3월 10일 | 야마오카, 에도로 귀환. | 4월 2일 |

| 3월 11일 | 덴쇼인, 동정군에 사자를 파견. | 4월 3일 |

| 사이고, 슨푸를 출발. | ||

| 도산도 선봉 총독 참모 이타가키 다이스케가 하치오지 역에 도착. | ||

| 3월 12일 | 대총독부, 린노지노미야의 탄원을 거절. | 4월 4일 |

| 도산도 선봉 총독 참모 이지치 마사하루가 이타바시에 진을 침. | ||

| 3월 13일 | 도산도 선봉 총독 이와쿠라 도모사다, 이타바시 역에 도착. | 4월 5일 |

| 대총독부 하참모 사이고 다카모리, 에도에 도착. | ||

| 영국 공사 해리 파크스, 간사이 지방에 군함 파견. | ||

| 덴쇼인의 사자, 에도성으로 귀성. | ||

| 가쓰·사이고 회담(제1회). | ||

| 동정군 선봉 참모 기나시 세이이치로(木梨 精一郎), 파크스와 회담? | ||

| 3월 14일 | 가쓰·사이고 회담(제2회). 에도성 공격 중지 결정. 사이고, 상경. | 4월 6일 |

| 메이지 천황이 오조조의 맹서를 맹세하고, 억조 안부 국위 선양의 어전 어필을 국민에게 내림. | ||

| 기나시 세이이치로, 파크스와 회담? | ||

| 3월 20일 | 사이고가 귀경하여 도쿠가와가 처분안에 대해 조정 회의. | 4월 12일 |

| 3월 28일 | 사이고가 요코하마에서 파크스에게 사정 설명. | 4월 20일 |

| 4월 4일 | 하시모토 사네야나·야나기와라 사키미쓰·사이고 다카모리 등 에도성 입성. | 4월 26일 |

| 4월 8일 | 대총독 다루히토 친왕, 슨푸 출발. | 4월 30일 |

| 4월 9일 | 메이지 천황, 시신덴에서 에도성 평정을 신전 보고. | 5월 1일 |

| 4월 11일 | 에도성 개성. | 5월 3일 |

| 도쿠가와 요시노부, 간에이지에서 미토로 출발. | ||

| 에노모토 다케아키, 함대를 이끌고 출항. | ||

| 4월 19일 | 오토리 게이스케·히지카타 도시조 등이 우쓰노미야성을 탈취. | 5월 11일 |

| 4월 21일 | 대총독 다루히토 친왕, 에도성 입성. | 5월 13일 |

| 4월 23일 | 도산도군이 우쓰노미야성을 탈환. | 5월 15일 |

| 윤4월 3일 | 후쿠다 미치나오(福田道直)가 이끄는 산병대가 이치카와·후나바시 전투에서 패배. | 5월 24일 |

| 윤4월 29일 | 관동 감찰사 산조 사네토미(三条実美), 에도 입성. 다야스 가메노스케(田安亀之助)의 도쿠가와가 상속을 인정. | 6월 19일 |

| 5월 15일 | 우에노 전쟁. 쇼기타이 궤멸. | 7월 4일 |

| 5월 24일 | 도쿠가와가의 슨푸 70만 석 이봉이 결정됨. | 7월 13일 |

| 7월 17일 | 에도를 도쿄로 개칭. | 9월 3일 |

| 8월 19일 | 에노모토 함대, 탈주. | 10월 4일 |

| 9월 8일 | 메이지로 개원. | 10월 23일 |

| 9월 22일 | 이타가키 다이스케·이지치 마사하루 등이 이끄는 신정부군이 아이즈성을 공략. | 11월 6일 |

| 10월 13일 | 메이지 천황, 에도 동행. 도쿄성으로 개칭. | 11월 26일 |

11. 대중문화에 미친 영향

에도 막부의 멸망과 에도 개성은 보신전쟁 중의 중대한 전환점이자 상징적인 사건이며, 가쓰 가이슈, 사이고 다카모리 등 많은 인물이 관련된 극적인 요소가 풍부하여 메이지 시대 이후 수많은 창작 작품의 소재가 되었다. 주요 작품은 다음과 같다.

| 제목 | 연도 | 감독 |

|---|---|---|

| 에도성 습격 | 1930 | 시바 세이카 |

| 에도 최후의 날 | 1941 | 이나가키 히로시 |

| 대도쿄 탄생 오에도의 종 | 1958 | 오소네 다쓰야스 |

| 구분 | 제목 | 방영 연도 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 대하드라마 | 삼자매 | 1967 | 제5회 대하드라마 |

| 가쓰 가이슈 | 1974 | 제12회 대하드라마 | |

| 나는 새처럼 날아오르리 | 1990 | 제28회 대하드라마 | |

| 도쿠가와 요시노부 | 1998 | 제37회 대하드라마 | |

| 아츠히메 | 2008 | 제47회 대하드라마 | |

| 세고돈 | 2018 | 제57회 대하드라마 | |

| 기타 | 대옥 | 2003 |

창작물에서는 사이고 다카모리가 현대인이 이해할 수 있는 사투리 비슷한 말투를 사용하는 경우가 많지만, 실제로 어떻게 대화했는지는 자료가 없어 알 수 없다.[52]

12. 한국의 관점

(내용 없음)

참조

[1]

서적

Meiji Japan

[2]

서적

Japan Goes to War

[3]

문서

岩倉公実記中巻

[4]

문서

小栗はこの後、領地の上野国権田村(現在の群馬県高崎市倉渕町権田)に隠棲するが、4月に東征軍によって捕らえられ、処刑された。

[5]

문서

続徳川実紀「慶喜公御実紀」明治元年正月廿三日条

[6]

문서

罷免・逼塞を命じられたのは、大河内正質(老中、大多喜藩)主)、竹中重固(若年寄)、塚原昌義(同)、滝川具挙(大目付)、永井尚志(同)など。

[7]

서적

戊辰戦争と「朝敵」藩 -敗者の維新史-

八木書店

[8]

문서

大慈院はほぼ現在の寛永寺の寺域に相当する。当時の寛永寺はより広大だったが、上野戦争で焼失して以来、縮小された。

[9]

문서

大久保利通文書西郷隆盛 大久保利通宛書状(慶応四年二月二日付)「慶喜退隠の嘆願、甚以て不届千万。是非 切腹迄ニハ参り申さず候ては相済まず(中略)静寛院と申ても矢張賊の一味と成りて退隠ぐらいニて相済候事と思し召され候はゝ致方なく候に付、断然追討あらせられ候事と存じ奉り候」

[10]

문서

大久保利通文書大久保利通 蓑田伝兵衛宛書状(慶応四年二月十六日付)「誠あほらしさ、沙汰之限りに御坐候。反状顕然、朝敵たるを以て親征と迄相決せられ候を、遁隠位を以て謝罪などゝ、益愚弄し奉るの甚舗に御坐候。天地容るべからざる之大罪なれば天地之間を退隠して後初めて兵を解かれて然るべし」。

[11]

문서

藤岡屋日記慶応四年三月

[12]

문서

その後近藤は4月3日に投降し、同25日板橋(東京都板橋区)で処刑された。

[13]

서적

静寛院宮御日記

東京大学出版会

[14]

문서

岩倉公実記中巻 (1906年)、301頁〈親子内親王使土御門ふち上京ノ事〉以下、「十六日信篤ハ内親王哀訴ノ事ハ厚ク朝議ヲ尽クサルヘキノ旨ヲふちニ伝フ而シテ正親町三条実愛ハ口演書ヲ橋本実麗ニ授ケテ之ヲ内親王ニ致サシム其文ニ曰ク、此度の事ハ実ニ容易ならさる義ニ御座候へ共条理明白謝罪の道も相立候上ハ徳川家血食の事ハ厚思召も有らせられ候やにも伺候間右の所ハ宮ゑはしめ厚く御含あらせられ候やう存候事」。

[15]

문서

海舟語録などによる。

[16]

문서

輪王寺宮が駿府へ赴いたことが記載されているため、2月21日以降に書かれたものと思われる。

[17]

문서

戊辰解難録山岡鉄太郎書上「先日来静寛院宮・天璋院の使者来りて、慶喜殿恭順謹慎の事を歎願すといへども、唯恐懼するのみにて条理分らず、空しく立戻りたり」。

[18]

서적

江戸無血開城: 本当の功労者は誰か?

吉川弘文館

[19]

서적

定説の検証「江戸無血開城」の真実 西郷隆盛と幕末の三舟 山岡鉄舟・勝海舟・高橋泥舟

ブイツーソリューション

[20]

문서

海舟日記慶応四年三月五日条「旗本・山岡鉄太郎に逢う。一見、その人となりに感ず。同人、申す旨あり、益満生を同伴して駿府へ行き、参謀西郷氏へ談ぜむと云う。我これを良しとし、言上を経て、その事を執せしむ。西郷氏へ一書を寄す」。

[21]

문서

海舟日記慶応四年三月二日条「旧歳、薩州の藩邸焼討のおり、訴え出でし所の家臣南部弥八郎、肥後七左衛門、益満休之助等は、頭分なるを以て、その罪遁るべからず、死罪に所せらる。早々の旨にて、所々へ御預け置かれしが、某申す旨ありしを以て、此頃、此事 上聴に達し、御旨に叶う。此日、右三人、某へ預け終る」。

[22]

문서

海舟日記慶応四年三月十日「もし今我が歎願するところを聞かず、猶その先策を進まむとせば、城地灰燼、無辜の死数百万、終にその遁れしむるを知らず。彼この暴挙を進むに先んじ、市街を焼きてその進軍を妨げ、一戦焦土を期せずんばあるべからず」。

[23]

문서

解難録三十三 一火策「その進軍を見ば、即時四方に諜し、市街を焼き、進退を断ち切り、焦土となさむ。これら魯西亜都下に於て那波列翁を苦しめし策なり」。

[24]

문서

解難録三十二 府下鼎沸、乾父使用「予、早くこれを察し、府下の遊手・無頼の徒、財物を奪ひ、火を放ち、灰燼たらむことを恐れ、火消組の頭分幾名、博徒の長幾名、運送手長、非人の長幾名、その名あり、徒中名望ある所謂親方と唱ふる輩三十五、六名を以て密かに結んで、その徒を集めしめ、一令を待つて動くを約し、雑費幾許金を与へ、敢て私に手を下さしめず」。

[25]

문서

このとき勝は軍艦奉行並、西郷は第一次長州征伐軍参謀であった。

[26]

문서

慶応四年三月十二日付西郷通達(『西郷隆盛全集』第2巻)「陳れば大総督より江城へ打ち入りの期限、御布令相成り候に付き、定めて御承知相成り居り候事とは存じ奉り候得共、其の内軽挙の儀共これあり候ては、屹と相済まざる事件これあり、静寛院宮様御儀に付き、田安へ御含みのケ条もこれあり、其の上、勝・大久保等の人々も、是非道を立て申すべきと、一向尽力いたし居り候向きも相聞き申し候に付き、此のたびの御親征に、私闘の様相成り候ては相済まされず、玉石相混じわらざる様、御計らいも御座あるべくと存じ奉り候に付き、来る十五日より内には、必ず御動き下され間敷合掌奉り候。自然御承諾の儀と相考えられ居り候得共、遠方懸け隔て居り候て情実相通わず候故、余計の儀ながら、此の段御意を得奉り候」。

[27]

문서

海舟日記慶応四年三月十三日条。氷川清話など。

[28]

문서

渡辺清 述「江城攻撃中止始末」(『史談会速記録』第六十八輯)。

[29]

문서

「復古攬要」(『大日本維新史料稿本』)「一.慶喜仏国ヘ応接依頼イタシ候節ハ、仏国ニ於テイカガ取計可申哉。答(パークス).西洋諸国ニ於テ不条理ハ引受不申、決テ御心配ニ不及候。一.慶喜進退相迫、万一洋行之頼候節、貴国ニ於テイカガ取計有之候哉。答.慶喜洋行之頼候ワバ、差免候。是ハ万国公法ニ御座候」。

[30]

문서

前出「江城攻撃中止始末」より。「直ぐ西郷の所へ行きまして、横浜の模様を斯々といいたれば、西郷も成る程悪かったと、パークスの談話を聞て、愕然として居りましたが、暫くしていわく、それは却て幸いであった。此事は自分からいうてやろうが、成程善しという内、西郷の顔付はさまで憂いて居らぬようである」。

[31]

문서

「復古攬要」「戊辰中立顛末 一」(『大日本維新史料稿本』)、「横浜情実」(『改訂肥後藩国事史料』安場保和報告書添付史料)。安場保和(一平)は木梨・渡辺の留守を守る参謀であった。

[32]

문서

「岩倉家蔵書類」(『大日本維新史料稿本』)、

[33]

문서

前掲「江城攻撃中止始末」。

[34]

문서

1868年4月5日付スタンホープ(英国海軍大佐、オーシャン号艦長)パークス宛書状、1868年4月9日付パークス発 スタンレー外相宛書状。

[35]

문서

前述13日説をとる「復古攬要」も、本文中にあるパークスの言葉中に「昨日ソンテイ(sunday)に有之候得共」とあり、実際には3月13日(洋暦4月5日)が日曜日であることから、この対話が14日(月曜日)に行われたことがうかがえる。

[36]

서적

遠い崖 アーネスト・サトウ日記抄7 江戸開城

朝日新聞社

2000

[37]

문서

江城攻撃中止始末

[38]

서적

勝海舟の罠―氷川清話の呪縛、西郷会談の真実

[39]

웹사이트

山岡鉄舟研究会 江戸城無血開城」論考(2)「パークスの圧力」(サトウ・ルート)

http://bushido-kyoff[...]

2016-08-19

[40]

서적

戊辰日記

1868-04-12

[41]

서적

岩倉公実記

1906

[42]

서적

岩倉公実記

1906

[43]

서적

岩倉公実記

1906

[44]

서적

解難録

[45]

서한

1868-05-02

[46]

서적

続徳川実紀

1869-04-11

[47]

문서

益満休之助戦死

[48]

서적

岩倉公実記

1906

[49]

서적

幕府始末

1868-04-27

[50]

서적

海舟別記

[51]

서적

大久保利通文書

1868-04-29

[52]

논문

言語不通の列島から単一言語発言への軌跡

https://cir.nii.ac.j[...]

2009-01-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com