한중일 정상회의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한중일 정상회의는 대한민국, 중국, 일본 3국 정상이 참여하는 회의로, 1990년대 후반 아세안+3 정상회의의 연장선상에서 시작되었다. 2008년 일본에서 첫 공식 회의가 개최된 이후, 매년 순환 개최를 원칙으로 하고 있다. 주요 협력 분야는 경제, 문화, 안보 등 다양하며, 한중일 자유 무역 협정(FTA) 체결, 북핵 문제, 그리고 3국 간의 협력 증진을 목표로 한다. 3국 협력 사무국은 서울에 위치해 있으며, 회의는 2024년 서울에서 9차 회의가 개최되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 2008년 중국 - 2008년 쓰촨 대지진

2008년 5월 12일 쓰촨성 원촨현에서 발생한 대규모 지진으로, 중국 지진국은 규모 Ms 8.0, 미국 지질조사국은 Mw 7.9로 발표했으며, 막대한 피해와 함께 부실 공사 논란이 있었다. - 2008년 중국 - 2008년 하계 패럴림픽

2008년 베이징에서 '하나의 세계, 하나의 꿈' 슬로건 아래 개최된 하계 패럴림픽은 소 '푸니우 러러'를 마스코트로, 19개 경기장에서 20개 종목으로 진행되었으며 조정이 처음 정식 종목으로 채택되었다. - 2008년 일본 - 후쿠다 야스오 내각 (개조)

후쿠다 야스오 내각 (개조)는 후쿠다 야스오 총리가 지지율 하락과 국정 운영의 어려움을 타개하기 위해 단행한 개각을 통해 출범한 내각으로, '안심 실현 내각'을 표방하며 연금 문제 해결, 의료 시스템 개선, 고용 안정 등을 주요 정책 방향으로 제시했으나, 여러 논란과 후쿠다 총리의 사임으로 총사퇴했다. - 2008년 일본 - 후쿠다 야스오 내각

후쿠다 야스오 내각은 아베 신조 총리 사임 후 출범한 일본 내각으로, 정치 불신 해소와 정책 과제 해결을 목표로 했으나 여러 논란과 민주당과의 대연립 구상 실패 끝에 후쿠다 총리의 사임으로 막을 내린 일본 헌정 사상 최초의 부자 총리 내각이다. - 2000년대 경제 - 대침체

대침체는 2007년부터 2009년까지 미국 서브프라임 모기지 사태로 촉발되어 전 세계 금융 시스템 불안정을 야기하고 심각한 경제적 피해와 장기적인 사회·경제적 문제를 초래한 1930년대 대공황 이후 최악의 세계적 경제 위기이다. - 2000년대 경제 - 버블 붕괴

버블 붕괴는 1980년대 후반 일본의 자산 가격 거품 붕괴로 시작되어 주식 시장 폭락, 금융 시스템 위기를 초래하고, 일본 경제를 장기간의 침체에 빠뜨린 심각한 불황이다.

| 한중일 정상회의 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 참가국 | 중국 일본 대한민국 |

| 창립 | 2008년 |

| 명칭 | |

| 한국어 | 한중일 정상회의 |

| 한자 (한국어) | 韓中日頂上會議 |

| 로마자 표기 (한국어) | Hanjungil Jeongsang Hoeui |

| 일본어 | 日中韓首脳会談 |

| 로마자 표기 (일본어) | Nitchūkan Shunō Kaigi |

| 중국어 (간체) | 中日韩领导人会议 |

| 중국어 (번체) | 中日韓領導人會議 |

| 로마자 표기 (중국어) | Zhōngrìhán Lǐngdǎorén Huìyì |

| 주요 참가자 | |

| 중국 | 시진핑 리창 총리 |

| 일본 | 기시다 후미오 총리 |

| 대한민국 | 윤석열 대통령 |

2. 역사

1990년대 후반, 오부치 게이조 일본 총리와 전문가들이 아세안+3 정상회의를 계기로 한중일 3국 정상회의 개최를 제안하면서 3국 협력이 시작되었다.[56] 1999년 3국 정상들의 첫 조찬 회동을 계기로 3국 협력은 첫발을 뗐다.[57]

이후 3국은 매년 아세안+3 정상회의에서 한중일 3국 정상회의를 개최했으며, 2004년 노무현 대통령은 아세안+3 정상회의와 별도로 3국 정상회의를 정례화할 것을 제안했고, 중국과 일본이 이에 동의했다. 2007년에는 아세안+3 정상회의에서 아세안+3와 독립된 3국 정상회의를 개최하기로 합의했다.[56] 2008년 일본 후쿠오카현 다자이후시의 규슈 국립 박물관에서 최초의 공식적인 한중일 정상회의가 개최되었다.

2008년은 원유 가격이 1배럴당 147.27달러로 사상 최고치를 기록했고, 베이징 올림픽이 개최되었으며, 리먼 쇼크로 세계 금융 위기가 심화된 해였다. 당시 일본의 아소 다로 총리는 한중과의 경제 협력 강화를 내걸었고,[29] "3국 간 파트너십에 관한 공동 성명"[30]과 "한중일 행동 계획"[31]을 발표하고, "국제 금융 및 경제에 관한 공동 성명"에서 3개국 통화 스와프 확대 합의 등을 환영하며 치앙마이 이니셔티브 강화를 위해 합의했다.[32]

2009년 제2회 정상 회담에서는 3국 협력 사무국 설치가 합의되었다.

2011년 동일본 대지진 피해 지역인 미야기현•센다이 공항에 5월 11일 원자바오 중화인민공화국 국무원 총리와 이명박 대통령이 방문하고, 후쿠시마현후쿠시마시에서 간 나오토 일본 총리와 합류하여 피난소를 방문했다. 5월 22일에는 제4회 정상 회담이 도쿄 영빈관에서 개최되었다.

2012년 5월 제5회 정상 회담에서는 한중일 투자 협정이 체결되었다. 그러나 같은 해 8월 이명박 독도 방문 및 대한민국 천황 사죄 요구와 중국의 반일 시위 등의 영향으로 정상 회담은 한동안 열리지 않았다.

2015년 11월 제6회 정상 회담에서는 한중일 자유 무역 협정(한중일 FTA)과 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP) 협상 타결을 목표로 하고, 2018년 평창 올림픽•2020년 도쿄 올림픽•2022년 베이징 올림픽을 위한 스포츠 교류 강화 및 북핵 문제 연대를 내용으로 하는 "동북아시아의 평화와 협력을 위한 공동 선언"이 채택되었다.[33]

2018년 5월, 제7회 정상 회담이 도쿄 영빈관에서 개최되어 올림픽•패럴림픽 스포츠 교류, 북핵 문제, 경제 협력 등에 합의했다.[34] 그러나 한중 간에는 여러 합의가 이루어진 반면, 한일 간에는 구체적인 성과가 없었다.[35]

2019년 12월, 제8회 정상 회담 및 한중일 비즈니스 서밋이 청두에서 개최되었고, 아베 신조 일본 총리는 삼국지를 인용하며 "새로운 삼국 시대"를 언급했다.[36][37]

2024년 5월, 제9회 정상 회담이 서울에서 개최되어[38][39], 6개 주요 분야(인적 교류, 기후 변화 대응, 경제 협력 및 무역, 공중 보건 및 고령화 사회, 과학 기술 협력 및 디지털 전환, 재해 구조 및 안전) 협력을 추진하고 한중일 자유 무역 협정 협상 가속화를 위한 논의를 계속하는 공동 선언[40][41]을 채택했다.

2. 1. 3국 협력의 시작과 발전

오부치 게이조 일본 총리와 전문가들이 1990년대 후반 아세안+3 정상회의를 계기로 한중일 3국 정상회의 개최를 제안하면서 3국 협력이 시작되었다.[56] 1999년에는 3국 정상들의 첫 조찬 회동이 이루어졌다.[57]2004년 노무현 대통령은 아세안+3 정상회의와 별도로 3국 정상회의를 정례화할 것을 제안했고, 중국과 일본이 이에 동의했다. 2007년에는 아세안+3 정상회의에서 아세안+3와 독립된 3국 정상회의를 개최하기로 합의했다.[56] 2008년 일본 후쿠오카시에서 최초의 공식적인 한중일 정상회의가 개최되었다. 이후 2008년부터 2012년까지는 매년, 2015년, 2018년, 2019년, 2024년에는 불규칙적으로 회의가 열리고 있다.

1999년 11월, 주룽지 중화인민공화국 국무원 총리, 오부치 게이조 일본 총리, 김대중 대한민국 대통령이 필리핀에서 아세안-중국 협회 회의를 계기로 첫 3자 정상 조찬을 가진 것이 3국 정상회의의 시초라는 의견도 있다.[6]

2007년 11월, 3국 정상들은 아세안과 중국, 일본, 한국(10+3) 틀 내에서 제8차 회의를 열고 3국 간의 정치적 대화와 협의를 강화하며, 3국 정상 간의 회의를 정기적으로 개최하기로 결정했다. 2008년 6월 도쿄에서 열린 3국 외교장관 회의에서 후쿠다 야스오 일본 총리의 갑작스러운 사임으로 회의는 2008년 12월 13일로 연기되었다.[7]

2008년은 원유 가격이 1배럴당 147.27달러로 사상 최고치를 기록했고, 베이징 올림픽이 개최되었으며, 리먼 쇼크로 세계 금융 위기가 심화된 해였다. 당시 일본의 아소 다로 총리는 한중과의 경제 협력 강화를 내걸었고,[29] 제1회 정상 회담은 후쿠오카현다자이후시의 규슈 국립 박물관에서 개최되었다. "3국 간 파트너십에 관한 공동 성명"[30]과 3개국의 협력을 구체화한 "한중일 행동 계획"[31]을 발표하고, "국제 금융 및 경제에 관한 공동 성명"에서 3개국 통화 스와프 확대 합의 등을 환영하며 치앙마이 이니셔티브 강화를 위해 합의했다.[32]

2009년 제2회 정상 회담에서는 3국 협력 사무국 설치가 합의되었다.

2011년 동일본 대지진 피해 지역인 미야기현•센다이 공항에 5월 11일 원자바오 중화인민공화국 국무원 총리와 이명박 대통령이 방문하고, 후쿠시마현후쿠시마시에서 간 나오토 일본 총리와 합류하여 피난소를 방문했다. 5월 22일에는 제4회 정상 회담이 도쿄 영빈관에서 개최되었다.

2012년 5월 제5회 정상 회담에서는 한중일 투자 협정이 체결되었다. 그러나 같은 해 8월 이명박 독도 방문 및 대한민국 천황 사죄 요구와 중국의 반일 시위 등의 영향으로 정상 회담은 한동안 열리지 않았다.

2015년 11월 제6회 정상 회담에서는 한중일 자유 무역 협정(한중일 FTA)과 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP) 협상 타결을 목표로 하고, 2018년 평창 올림픽•2020년 도쿄 올림픽•2022년 베이징 올림픽을 위한 스포츠 교류 강화 및 북핵 문제 연대를 내용으로 하는 "동북아시아의 평화와 협력을 위한 공동 선언"이 채택되었다.[33]

2018년 5월, 제7회 정상 회담이 도쿄 영빈관에서 개최되어 올림픽•패럴림픽 스포츠 교류, 북핵 문제, 경제 협력 등에 합의했다.[34] 그러나 한중 간에는 여러 합의가 이루어진 반면, 한일 간에는 구체적인 성과가 없었다.[35]

2019년 12월, 제8회 정상 회담 및 한중일 비즈니스 서밋이 청두에서 개최되었고, 아베 신조 일본 총리는 삼국지를 인용하며 "새로운 삼국 시대"를 언급했다.[36][37]

2024년 5월, 제9회 정상 회담이 서울에서 개최되어[38][39], 6개 주요 분야(인적 교류, 기후 변화 대응, 경제 협력 및 무역, 공중 보건 및 고령화 사회, 과학 기술 협력 및 디지털 전환, 재해 구조 및 안전) 협력을 추진하고 한중일 자유 무역 협정 협상 가속화를 위한 논의를 계속하는 공동 선언[40][41]을 채택했다.

2. 2. 협력의 제도화와 중단, 그리고 재개

오부치 게이조 총리와 전문가들이 아세안+3 정상회의의 연장선상에서 3국 정상회의를 개최할 것을 제안하면서, 대한민국, 일본, 중화인민공화국 간의 3국 협력이 1990년대 후반에 시작되었다.[56] 1999년 3국 정상들의 첫 조찬 회동을 계기로 3국 협력은 첫발을 뗐다.[57]이후 3국은 매년 아세안+3 정상회의의 연장선상에서 한중일 3국 정상회의를 개최했으며, 2004년 노무현 대통령은 아세안+3 정상회의 바깥에서 3국 정상회의를 제도화할 것을 제안했고, 중국과 일본은 이에 동의했다. 몇 년 간의 협상을 거쳐, 3국은 2007년에 아세안+3 정상회의에서 아세안+3와 독립된 3국 정상회의를 개최하기로 합의했다.[56] 2008년에 최초의 공식적인 한중일 정상회의가 일본 후쿠오카시에서 개최되었다.

2009년 제2회 정상 회담에서 3국 협력 사무국 설치가 합의되었다. 2012년 5월 제5회 정상 회담에서는 한중일 투자 협정이 서명되었다.

2008년부터 2012년까지 연례적으로 개최되었으나, 이명박 독도 방문 및 대한민국 천황 사죄 요구, 중국의 반일 시위 등의 영향으로 한동안 정상 회담이 개최되지 않았다.

2015년 11월 제6회 정상 회담에서 한중일 자유 무역 협정(한중일 FTA)과 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP)의 교섭 타결을 목표로 하는 것과 2018년 평창 올림픽, 2020년 도쿄 올림픽, 2022년 베이징 올림픽을 향한 3개국의 스포츠 교류 강화 및 북핵 문제에서의 연대 등을 내건 "동북아시아의 평화와 협력을 위한 공동 선언"이 채택되었다.[33]

2018년 5월, 제7회 정상 회담이 도쿄에서 개최되어 올림픽•패럴림픽에서 시작되는 스포츠 교류의 지속과 북핵 문제와 경제에서의 지속적인 협력 등에 합의했다.[34]

2019년 12월, 제8회 정상 회담 및 한중일 비즈니스 서밋이 청두에서 개최되었으며, 일본의 아베 신조 총리는 삼국지를 인용하며 "새로운 삼국 시대"를 외쳤다.[36][37]

2024년 5월, 제9회 정상 회담이 서울에서 개최되어[38][39], 6개의 주요 분야 협력을 추진하고 한중일 자유 무역 협정의 실현을 위해 교섭을 가속화하기 위한 논의를 계속하는 등 공동 선언[40][41]을 채택했다.

3. 회의

한중일 3국은 아시아 통화 위기를 계기로 1997년부터 ASEAN+3(동남아시아 국가 연합 틀 안에서 열린 한중일 정상 회담)에서 독립하는 형태로 2008년부터 정상회의를 순환 개최하기 시작했다. 정상 회담 외에도 3개국 외무 장관 및 각료 회담도 개최되는데, 개최지가 정상 회담과 다른 경우도 있다.

2008년은 원유 가격이 1배럴당 147.27달러로 사상 최고치를 기록했고, 베이징 올림픽이 개최되었으며, 리먼 쇼크로 세계 금융 위기가 심화된 해였다. 당시 일본 아소 다로 총리는 한중과의 경제 협력 강화를 내걸었고,[29] 제1회 정상 회담은 후쿠오카현다자이후시에서 개최되었다. "3국 간 파트너십에 관한 공동 성명"[30]과 "한중일 행동 계획"[31]을 발표하고, "국제 금융 및 경제에 관한 공동 성명"에서 치앙마이 이니셔티브 강화를 위해 합의했다[32]。

2009년 제2회 정상 회담에서 3국 협력 사무국 설치가 합의되었다.

2011년 동일본 대지진 피해 지역을 방문한 3국 정상은 도쿄에서 제4회 정상 회담을 개최했다.

2012년 제5회 정상 회담에서는 한중일 투자 협정이 서명되었으나, 이명박 독도 방문, 대한민국 천황 사죄 요구, 중국의 반일 시위 등의 영향으로 한동안 정상 회담이 개최되지 않았다.

2015년 제6회 정상 회담에서는 한중일 자유 무역 협정(한중일 FTA)과 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP) 교섭 타결을 목표로 하고, 2018년 평창 올림픽•2020년 도쿄 올림픽•2022년 베이징 올림픽을 향한 스포츠 교류 강화 및 북핵 문제에서의 연대 등을 내건 "동북아시아의 평화와 협력을 위한 공동 선언"이 채택되었다[33]。

2018년 제7회 정상 회담에서는 스포츠 교류, 북핵 문제, 경제 협력 등에 합의했지만,[34] 한일 간에는 구체적인 성과가 없었다[35]。

2019년 제8회 정상 회담에서 일본 아베 신조 총리는 삼국지를 인용하며 "새로운 삼국 시대"를 외쳤다[36][37]。

2024년 제9회 정상 회담에서는 6개 분야 협력 추진 및 한중일 자유 무역 협정 교섭 가속화 논의를 계속하는 공동 선언[40][41]을 채택했다.

3. 1. 정상회의

| 회차 | 개최 연월일 | 개최국 | 개최지 | 참석한 수뇌 | 출처 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 총리대신 | 총리 | 대통령 | |||||

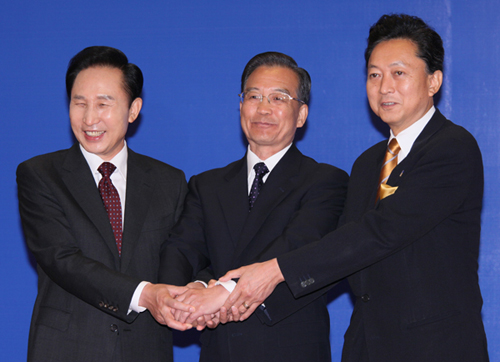

| 1 | 2008년12월 13일 | 일본 | 다자이후시 | 아소 다로 | 원자바오 | 이명박 | [42] |

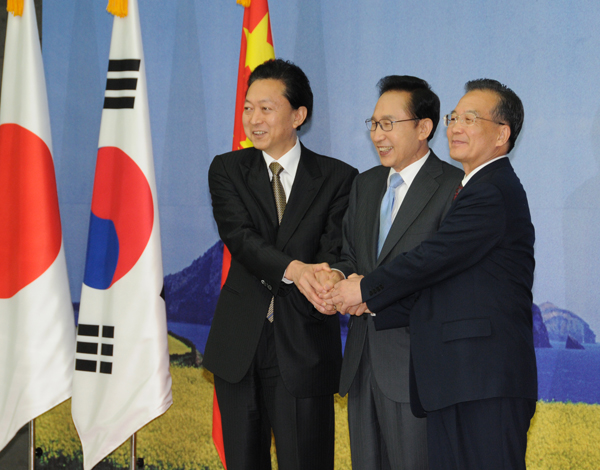

| 2 | 2009년10월 10일 | 중국 | 베이징시 | 하토야마 유키오 | 원자바오 | 이명박 | [43] |

| 3 | 2010년5월 29일・30일 | 한국 | 제주특별자치도 | 하토야마 유키오 | 원자바오 | 이명박 | [44] |

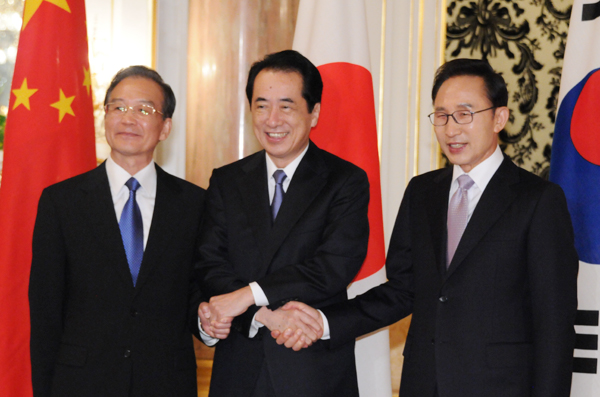

| 4 | 2011년5월 22일 | 일본 | 도쿄도 | 간 나오토 | 원자바오 | 이명박 | [45] |

| 5 | 2012년5월 13일 | 중국 | 베이징시 | 노다 요시히코 | 원자바오 | 이명박 | [46] |

| 6 | 2015년11월 1일 | 한국 | 서울특별시 | 아베 신조 | 리커창 | 박근혜 | [47] |

| 7 | 2018년5월 9일 | 일본 | 도쿄도 | 아베 신조 | 리커창 | 문재인 | [48] |

| 8 | 2019년12월 24일 | 중국 | 청두 | 아베 신조 | 리커창 | 문재인 | [49] |

| 9 | 2024년5월 27일 | 한국 | 서울특별시 | 기시다 후미오 | 리창 | 윤석열 | |

- '''굵은 글씨'''는 의장국 수뇌.

한중일 3개국은 아시아 통화 위기를 계기로 1997년부터 ASEAN+3(동남아시아 국가 연합 틀 안에서 열린 한중일 정상 회담)에서 독립하는 형태로 2008년부터 순환 개최를 시작했다. 정상 회담 외에도 3개국 외무 장관 및 각료 회담도 개최된다(개최지가 정상 회담과 다른 경우도 있음).

2008년은 7월에 원유 가격이 1배럴당 147.27USD로 사상 최고치를 기록했고, 8월에는 베이징 올림픽이 개최되었으며, 이듬해부터 BRICS의 일원인 중국이 일본을 제치고 세계 2위의 경제 대국이 될 것으로 예상되던 시기였다. 9월 15일에는 리먼 쇼크가 발생하여 세계 금융 위기가 심화되었다. 당시 일본의 아소 다로총리는 "한중일의 경제는 독일, 영국, 프랑스의 합계를 웃돈다"며 한중과의 경제 협력 강화를 내걸었고[29], 제1회 정상 회담은 아소 총리의 지역구이자 한중과 가까운 후쿠오카현다자이후시의 규슈 국립 박물관에서 개최되었다. "3국 간 파트너십에 관한 공동 성명"[30]과 3개국의 협력을 구체화한 "한중일 행동 계획"[31]을 발표하는 한편, "국제 금융 및 경제에 관한 공동 성명"에서 3개국 통화 스와프 확대 합의 등을 환영하며 치앙마이 이니셔티브 강화를 위해 합의했다[32]。

2009년 제2회 정상 회담에서 3국 협력 사무국 설치가 합의되었다.

2011년에는 3월 11일에 발생한 도호쿠 지방 태평양 해역 지진(동일본 대지진) 피해 지역인 미야기현•센다이 공항에 5월 11일 원자바오 총리와 이명박 대통령이 잇따라 방문하여, 나토리시의 유리게 지구를 각각 방문한 후 후쿠시마현후쿠시마시로 이동하여 간 나오토 총리와 합류했다. 3명이 시내의 피난소를 방문한 후 도쿄로 이동하여 5월 22일에 제4회 정상 회담이 영빈관에서 개최되었다.

2012년 5월 제5회 정상 회담에서는 한중일 투자 협정이 서명되었다. 같은 해 8월 이명박 독도 방문 및 대한민국 천황 사죄 요구가 발생하고, 9월 센카쿠 열도 국유화를 둘러싸고 발생한 중국의 반일 시위 등의 영향으로 한동안 정상 회담은 개최되지 않았다.

2015년 11월 제6회 정상 회담에서 한중일 자유 무역 협정(한중일 FTA)과 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP) 교섭 타결을 목표로 하는 것과 2018년 평창 올림픽•2020년 도쿄 올림픽•2022년 베이징 올림픽을 향한 3개국의 스포츠 교류 강화 및 북핵 문제에서의 연대 등을 내건 "동북아시아의 평화와 협력을 위한 공동 선언"이 채택되었다[33]。

2018년 5월, 제7회 정상 회담은 도쿄의 영빈관에서 개최되어 올림픽•패럴림픽에서 시작되는 스포츠 교류의 지속과 북핵 문제와 경제에서의 지속적인 협력 등에 합의했지만[34], 그 후 개별 정상 회담에서 한중이 복수의 합의 문서를 교환한 데 반해 한일 간에는 구체적인 성과가 없었다[35]。

2019년 12월, 제8회 정상 회담 및 한중일 비즈니스 서밋이 청두에서 개최되었으며, 일본의 아베 신조 총리는 청두와 인연이 있는 삼국지를 인용하며 "새로운 삼국 시대"를 외쳤다[36][37]。

2024년 5월, 제9회 정상 회담이 서울에서 개최되어[38][39], 6개의 주요 분야(인적 교류, 기후 변화 대응 등을 통한 지속 가능한 개발, 경제 협력 및 무역, 공중 보건 및 고령화 사회, 과학 기술 협력 및 디지털 전환, 재해 구조 및 안전)의 협력을 추진하고 한중일 자유 무역 협정의 실현을 위해 교섭을 가속화하기 위한 논의를 계속하는 등 공동 선언[40][41]을 채택했다.

3. 2. 외무장관회의

| 회의 | 개최국 | 개최국 장관 | 개최도시 | 일자 |

|---|---|---|---|---|

| 1회 | 송민순 | 제주 | 2007년 6월 3일 | |

| 2회 | 고무라 마사히코 | 도쿄 | 2008년 6월 14일 | |

| 3회 | 양제츠 | 상하이 | 2009년 9월 28일 | |

| 4회 | 유명환 | 경주 | 2010년 5월 15일 | |

| 5회 | 마쓰모토 다케아키 | 교토 | 2011년 3월 19일 | |

| 6회 | 양제츠 | 닝보 | 2012년 4월 8일 | |

| 7회 | 윤병세 | 서울 | 2015년 3월 21일 | |

| 비공식 | 아세안+3 외교장관회의 | 박진, 왕이, 하야시 요시마사 | 코로나19 중에 삼국의 외교장관이 아세안+3 외교장관회의에서 만났다. | 2022년 8월 4일 |

| 8회 | 박진 | 부산 | 2023년 11월 26일 |

| 회담 | 주최국 | 참석자 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 제1차 | 양제츠 | 아소 다로 | 송민순 | 제주 | 2007년 6월 3일 | |

| 제2차 | 양제츠 | 고무라 마사히코 | 유명환 | 도쿄 | 2008년 6월 14일 | |

| 제3차 | 양제츠 | 오카다 가쓰야 | 유명환 | 상하이 | 2009년 9월 28일 | |

| 제4차 | 양제츠 | 오카다 가쓰야 | 유명환 | 경주 | 2010년 5월 15일 | |

| 제5차 | 양제츠 | 마쓰모토 타케아키 | 김성환 | 교토 | 2011년 3월 19일 | |

| 제6차 | 양제츠 | 겐바 고이치로 | 김성환 | 닝보 | 2012년 4월 8일 | |

| 제7차 | 왕이 | 기시다 후미오 | 윤병세 | 서울 | 2015년 3월 21일 | |

| 제8차 | 왕이 | 기시다 후미오 | 윤병세 | 구라시키 | 2016년 8월 24일 | |

| 제9차 | 왕이 | 고노 타로 | 강경화 | 베이징 | 2019년 8월 21일 | |

| 특별 | 왕이 | 모테기 도시미쓰 | 강경화 | (화상) | 2020년 3월 20일 | |

| 제10차 | 왕이 | 가미카와 요코 | 박진 | 부산 | 2023년 11월 26일 | |

3. 3. 기타 장관급 회의

3개국 외무 장관 회담 이외에도 여러 분야에서 장관급 회의가 개최되고 있으며, 개최지가 정상 회담과 다른 경우도 있다.| 회의 | 개최국 | 개최 도시 | 날짜 |

|---|---|---|---|

| 제1차 보건장관회의 | 대한민국 | 서울 | 2007년 4월 8일 |

| 제2차 보건장관회의 | 중국 | 베이징 | 2008년 11월 2일 |

| 제3차 보건장관회의 | 일본 | 도쿄 | 2009년 11월 23일 |

| 제4차 보건장관회의 | 대한민국 | 제주 | 2010년 11월 21일 |

| 제5차 보건장관회의 | 중국 | 칭다오 | 2011년 11월 13일 |

| 제6차 보건장관회의 | 대한민국 | 서울 | 2013년 11월 24일 |

| 제7차 보건장관회의 | 중국 | 베이징 | 2014년 11월 23일 |

| 제8차 보건장관회의 | 일본 | 교토 | 2015년 11월 29일 |

| 제9차 보건장관회의 | 대한민국 | 부산 | 2016년 12월 4일 |

| 제10차 보건장관회의 | 중국 | 지난 | 2017년 11월 12일 |

| 제11차 보건장관회의 | 일본 | 구마모토 | 2018년 11월 25일 |

| 제12차 보건장관회의 | 대한민국 | 서울 | 2019년 12월 15일 |

| 특별 보건장관회의 | (화상) | 2020년 5월 15일 | |

| 제13차 보건장관회의 | 중국 | (화상) | 2020년 12월 11일 |

| 제14차 보건장관회의 | 일본 | (화상) | 2021년 12월 21일 |

| 제15차 보건장관회의 | 대한민국 | (화상) | 2022년 12월 16일 |

| 제16차 보건장관회의 | 중국 | 베이징 | 2023년 12월 3일 |

| 제1차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 대한민국 | 서울 | 1999년 1월 12일 |

| 제2차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 중국 | 베이징 | 2000년 2월 26일 |

| 제3차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 일본 | 도쿄 | 2001년 4월 7일 |

| 제4차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 대한민국 | 서울 | 2002년 4월 20일 |

| 제5차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 중국 | 베이징 | 2003년 12월 13일 |

| 제6차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 일본 | 도쿄 | 2004년 12월 4일 |

| 제7차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 대한민국 | 서울 | 2005년 10월 22일 |

| 제8차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 중국 | 베이징 | 2006년 12월 2일 |

| 제9차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 일본 | 도야마 | 2007년 12월 4일 |

| 제10차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 대한민국 | 제주 | 2008년 12월 1일 |

| 제11차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 중국 | 베이징 | 2009년 6월 13일 |

| 제12차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 일본 | 홋카이도 | 2010년 5월 22일 |

| 제13차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 대한민국 | 부산 | 2011년 4월 28일 |

| 제14차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 중국 | 베이징 | 2012년 5월 3일 |

| 제15차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 일본 | 기타큐슈 | 2013년 5월 5일 |

| 제16차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 대한민국 | 대구 | 2014년 4월 28일 |

| 제17차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 중국 | 상하이 | 2015년 4월 29일 |

| 제18차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 일본 | 시즈오카 | 2016년 4월 27일 |

| 제19차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 대한민국 | 수원 | 2017년 8월 25일 |

| 제20차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 중국 | 쑤저우 | 2018년 6월 24일 |

| 제21차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 일본 | 기타큐슈 | 2019년 11월 23–24일 |

| 제22차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 대한민국 | (화상) | 2021년 12월 7일 |

| 제23차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 중국 | (화상) | 2022년 12월 1일 |

| 제24차 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 | 일본 | 나고야 | 2023년 11월 4일 |

| 제1차 문화장관회의 | 중국 | 난퉁 | 2007년 9월 19일–21일 |

| 제2차 문화장관회의 | 대한민국 | 제주 | 2008년 12월 24일–26일 |

| 제3차 문화장관회의 | 일본 | 나라 | 2011년 1월 18일–20일 |

| 제4차 문화장관회의 | 중국 | 상하이 | 2012년 5월 5일–6일 |

| 제5차 문화장관회의 | 대한민국 | 광주 | 2013년 9월 27일–28일 |

| 제6차 문화장관회의 | 일본 | 요코하마 | 2014년 11월 29일–30일 |

| 제7차 문화장관회의 | 중국 | 칭다오 | 2015년 12월 19일–20일 |

| 제8차 문화장관회의 | 대한민국 | 제주 | 2016년 8월 27일–28일 |

| 제9차 문화장관회의 | 일본 | 교토 | 2017년 8월 25일–26일 |

| 제10차 문화장관회의 | 중국 | 하얼빈 | 2018년 8월 29일–31일 |

| 제11차 문화장관회의 | 대한민국 | 인천 | 2019년 8월 29일–31일 |

| 제12차 문화장관회의 | 일본 | (화상) | 2021년 8월 30일 |

| 제13차 문화장관회의 | 중국 | (화상) | 2022년 8월 26일 |

| 제14차 문화장관회의 | 대한민국 | 전주 | 2023년 9월 7일–8일 |

| 제15차 문화장관회의 | 일본 | 교토 | 2024년 9월 12일 |

4. 주요 협력 분야

한중일 정상회의는 동아시아의 평화와 안정, 경제 협력 및 관계 개선, 재난 대책 강화를 목표로 한다.[50] 특히 보건, 교육, 환경, 재무, 교통, 문화, 스포츠, 경제 및 통상, 재난 관리 등 다양한 분야에서 3국 간 협력을 지속하는 것을 목표로 하고 있다.[50] 한중일 정상회의 이후에는 다양한 장관급 회의가 개최되어 3국 협력의 실질적인 진행을 돕고 있다.[51][52][53]

역대 정상회의에서는 북핵 문제, 한중일 FTA, 대만 문제, 후쿠시마 원전 오염수 방류 등 3국의 공동 관심사에 대한 다양한 논의가 이루어졌다. 이러한 문제들은 매우 심오하기 때문에, 3국은 협력의 필요성을 인식하고 있다.

2024년 5월, 제9회 정상 회담이 서울에서 개최되었으며,[38][39] 6개 주요 분야에서 협력을 추진하고 한중일 자유 무역 협정 실현을 위한 논의를 계속하는 공동 선언을 채택했다.[40][41] 6개의 주요 협력 분야는 다음과 같다.

| 분야 |

|---|

| 인적 교류 |

| 기후 변화 대응 등을 통한 지속 가능한 개발 |

| 경제 협력 및 무역 |

| 공중 보건 및 고령화 사회 |

| 과학 기술 협력 및 디지털 전환 |

| 재해 구조 및 안전 |

5. 한중일 3국 협력 사무국

'''한중일 3국 협력 사무국'''(TCS)은 중국, 일본, 대한민국 3국 간의 평화와 공동 번영을 증진하기 위해 설립된 국제기구이다. 2009년 제2회 한중일 정상회의에서 3국 협력 사무국 설치가 합의되었다.

역대 사무총장 및 부사무총장 목록은 다음과 같다. 부사무총장은 사무총장과 다른 국적의 인물 2명으로 구성된다.[29][30][31][32]

| 대수 | 사무총장 이름 | 사무총장 국적 | 부사무총장 이름 | 부사무총장 국적 | 임기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 신봉길 | {{lang|ko|대한민국|} | } || 마쓰카와 루이 일본|일본어 & 마오 닝 중국|중국어 || 2011년 9월 1일 ~ 2013년 8월 31일

| 대수 | 이름 | 국적 | 임기 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 신봉길 | {{lang|ko|대한민국|} | } || 2011년 9월 1일 ~ 2013년 8월 31일인간 개발 지수 (2016) | 수도 | 최대 도시 | 2위 도시 | |

| 일본 | 377915km2 | 126,451,398 | 334.61 | 0.903 (17위) | 도쿄 | 도쿄 | 오사카 |

| 중국 | 9596960km2 | 1,379,302,771 | 143.7 | 0.738 (90위) | 베이징 | 상하이 | 베이징 |

| 대한민국 | 99720km2 | 51,181,299 | 513.2 | 0.901 (18위) | 서울 | 서울 | 부산 |

6. 2. 경제

(백만 달러) (2017)(백만 달러) (2017)

(달러) (2017)

(달러) (2017)

(백만 달러) (2013)

(백만 달러) (2013)

(백만 달러) (2013)

6. 3. 군사

(백만 달러)(백만 달러)

[http://www.globalfirepower.com GFP]

NPT