헬무트 카를 베른하르트 폰 몰트케 백작

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

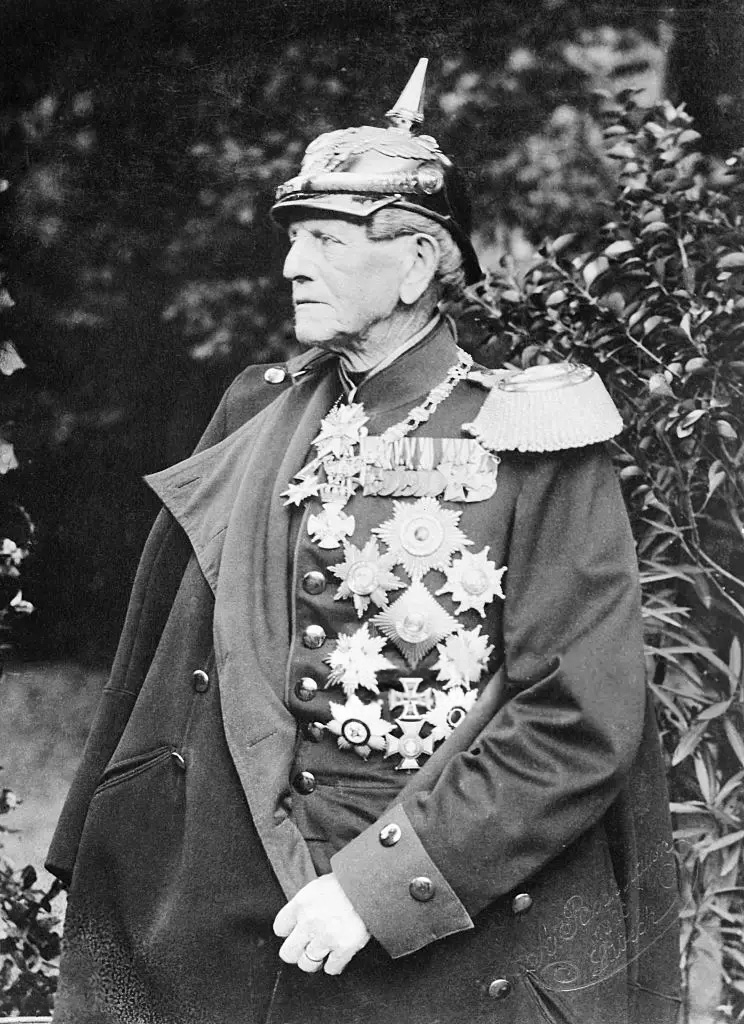

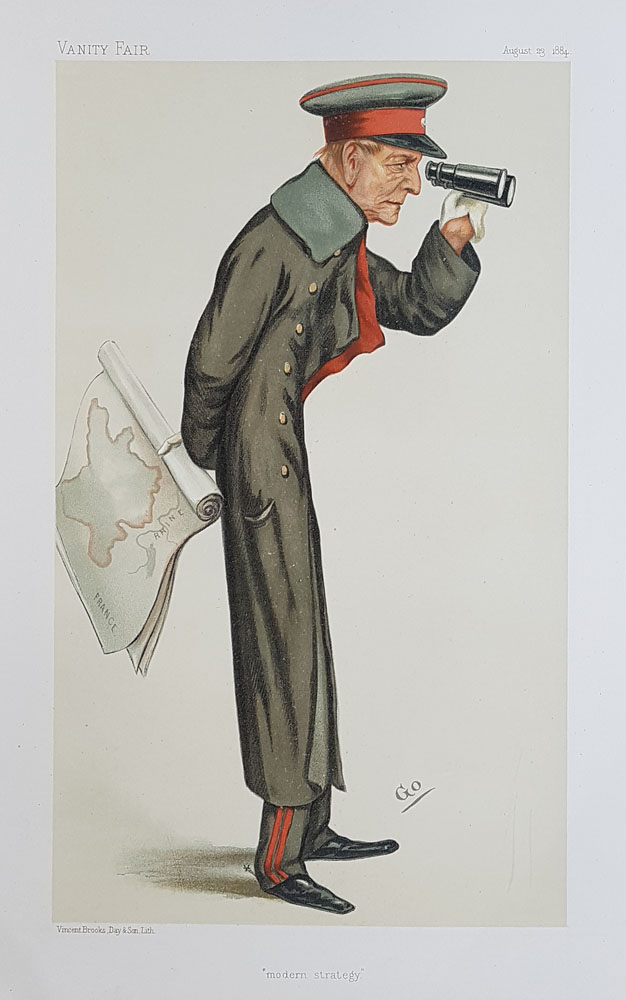

헬무트 카를 베른하르트 폰 몰트케 백작은 1800년 메클렌부르크에서 태어난 프로이센의 군인이자 군사 전략가이다. 덴마크군 소위로 시작하여 프로이센군에 입대, 참모 본부에서 경력을 쌓았다. 1857년부터 1888년까지 프로이센 참모총장으로 재직하며 군대 개혁을 주도했고, 제2차 슐레스비히 전쟁, 프로이센-오스트리아 전쟁, 보불 전쟁에서 프로이센 군대를 승리로 이끌었다. 그는 철도와 전신 등 신기술을 적극 활용하고, 분산 진격 후 포위 공격하는 전략을 개발하여 근대적인 군사 전략의 선구자로 평가받는다. 1870년 백작 작위를 받았고, 보불 전쟁 승리로 독일 제국 수립에 기여했으며, 1891년 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 몰트케가 - 헬무트 요하네스 루트비히 폰 몰트케

헬무트 요하네스 루트비히 폰 몰트케는 독일 제국 육군 참모총장을 역임했으며, 1차 세계 대전 중 슐리펜 계획 실패로 해임되었고 신지학 신봉자였다. - 대십자 무공훈장 (뷔르템베르크) 수훈자 - 페르디난트 폰 체펠린 백작

페르디난트 폰 체펠린 백작은 독일의 장군이자 항공기 제조자로, 특히 체펠린 비행선 개발로 명성을 얻었으며, 루프트쉬프바우 체펠린을 설립하고 제1차 세계 대전 중 독일군에 비행선을 공급하는 등 항공기 산업 발전에 기여했다. - 대십자 무공훈장 (뷔르템베르크) 수훈자 - 알프레트 폰 발더제

알프레트 폰 발더제는 독일 제국 육군 원수로, 몰트케의 후계자로 여겨졌으나 빌헬름 2세와의 불화로 물러났고, 의화단 난 진압을 위한 연합군 사령관으로 활동했으며, 반유대주의 성향을 보인 '정치적인' 군인으로 평가받는다. - 대십자 올덴부르크 가 페터 프리드리히 루트비히 공작 공훈장 수훈자 - 파울 폰 힌덴부르크

파울 폰 힌덴부르크는 제1차 세계 대전의 영웅이자 바이마르 공화국 대통령이었으나, 히틀러를 총리로 임명하여 나치즘 집권에 기여했다는 비판을 받는 인물로, 군사적 성공과 정치적 책임 사이에서 재평가되고 있다. - 대십자 올덴부르크 가 페터 프리드리히 루트비히 공작 공훈장 수훈자 - 에리히 루덴도르프

에리히 루덴도르프는 제1차 세계 대전 당시 독일 제국의 장군으로 파울 폰 힌덴부르크와 함께 독일의 전쟁 수행을 주도하며 뛰어난 전략으로 승리를 거두었지만, 전쟁 후 극우 정치 활동과 독자적인 종교·정치 활동을 펼쳐 역사적으로 상반된 평가를 받는다.

| 헬무트 카를 베른하르트 폰 몰트케 백작 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 존칭 접두사 | 그라프 |

| 이름 | 헬무트 폰 몰트케 |

| 존칭 접미사 | "대(大)" 몰트케 |

| 별칭 | "대(大) 몰트케" (독일어: Moltke der Ältere) "위대한 과묵자" (독일어: Der große Schweiger) |

| 출생일 | 1800년 10월 26일 |

| 출생지 | 신성 로마 제국, 메클렌부르크슈베린 대공국 파르힘 |

| 사망일 | 1891년 4월 24일 |

| 사망지 | 독일 제국, 프로이센 왕국 베를린 |

| 배우자 | 1842년 결혼, 1868년 사별한 마리 부르트 |

| 친척 | "소(小)" 헬무트 폰 몰트케 (조카) |

| 경력 | |

| 소속 | 덴마크 프로이센 독일 제국 오스만 제국 |

| 군종 | 육군 |

| 복무 기간 | 1819년–1888년 |

| 최종 계급 | 덴마크 육군 소위 독일 제국 육군 원수 |

| 주요 참전 | 제2차 이집트-오스만 전쟁 네지브 전투 제2차 슐레스비히 전쟁 프로이센-오스트리아 전쟁 랑겐잘차 전투 쾨니히그레츠 전투 보불전쟁 그라블로트 전투 스당 전투 파리 공방전 |

| 정치 경력 | |

| 소속 정당 | 독일 보수당 |

| 프로이센 귀족원 | 임기 시작: 1872년 1월 28일 임기 종료: 1891년 4월 24일 |

| 귀족원 의장 | 아돌프 추 아르님-보이첸부르크 빅토르 1세 폰 라티보르 |

| 독일 제국 의회 의원 | 선거구: 메멜-하이데크루크 임기 시작: 1867년 2월 임기 종료: 1891년 4월 24일 |

| 의장 | 에두아르트 폰 지묄손 알베르트 폰 레베초 |

| 관직 | |

| 프로이센 참모총장 | 임기 시작: 1857년 10월 7일 임기 종료: 1871년 1월 18일 |

| 수상 | 오토 폰 비스마르크 |

| 국방부 장관 | 알브레히트 폰 론 |

| 독일 참모총장 | 임기 시작: 1871년 1월 18일 임기 종료: 1888년 8월 10일 |

| 군주 | 빌헬름 1세 프리드리히 3세 빌헬름 2세 |

| 수상 | 오토 폰 비스마르크 |

| 후임 | 알프레트 폰 발더제 |

| 훈장 및 표창 | |

2. 어린 시절

헬무트 폰 몰트케는 메클렌부르크슈베린 대공국의 파르힘에서 덴마크 육군 중장이었던 프리드리히 필리프 빅토르 폰 몰트케(1768–1845)의 아들로 태어났다.[4] 1805년 그의 아버지가 홀슈타인에 정착했으나, 이듬해 제4차 대프랑스 동맹 전쟁 중 프랑스 제1제국 군대의 약탈로 가세가 기울어 몰트케는 어려운 환경에서 성장했다.[4]

9세에 홀슈타인의 호헨펠데 기숙학교에 보내졌고, 11세에는 덴마크 군 장교 양성을 목표로 코펜하겐의 덴마크 왕립 군사학교에 입학했다.[4] 1818년 덴마크의 프레데리크 6세 국왕의 시동이 되었으며, 올덴부르크 보병 연대의 소위로 임관했다.[4]

그러나 스물한 살이 되던 해, 몰트케는 덴마크 군대에서의 대우에 만족하지 못하고 선임 연차를 포기하면서까지 프로이센 군대에 입대하기로 결심했다.[4] 1822년, 그는 오데르강의 프랑크푸르트에 주둔한 제8 보병 연대의 소위가 되었다. 이후 프로이센 육군사관학교(훗날 프로이센 전쟁 아카데미)에 입학하여 3년 과정을 마치고 1826년에 졸업했다.

2. 1. 출생과 초기 환경 (1800년 ~ 1811년)

헬무트 폰 몰트케는 1800년 독일 연방 북동부 발트해 연안의 메클렌부르크슈베린 대공국에 속한 파르힘( Parchim|파르힘de )에서 태어났다.[47][48][49] 그의 아버지는 프리드리히 필리프 빅토르 폰 몰트케(Friedrich Philipp Victor von Moltke, 1768–1845)로, 메클렌부르크의 오래된 귀족 가문인 Moltke (Adelsgeschlecht)|몰트케 가문de 출신이었다.[47][50][51][53] 몰트케 가문은 1246년 기록에도 등장할 정도로 역사가 깊었으나, 헬무트가 태어날 무렵에는 이미 몰락한 상태였다.[47][54] 그의 아버지는 본래 프로이센 군인이었으나 퇴역 후 장인의 권유로 농장 경영을 시도하다 실패했고, 이후 덴마크 왕국 군대에 들어가 중장까지 지냈다.[47][48] 몰트케가 태어났을 당시 아버지는 파르힘에 있는 자신의 형, 즉 몰트케의 백부 집에 머물고 있었으며, 몰트케는 이 집에서 태어나 백부의 이름을 따 '헬무트'로 명명되었다.[48][51][52]

어머니 헨리에테(Henriette, 결혼 전 성 파센(Paschen))는 뤼베크의 부유한 상인 가문 출신으로, 아름답고 총명하며 여러 언어 구사 능력과 문학, 음악에 대한 깊은 조예를 갖춘 인물이었다고 전해진다.[47][48][52] 몰트케는 8형제 중 셋째 아들이었다.[52]

1805년, 몰트케 가족은 당시 덴마크 왕국의 영토였던 홀슈타인에 정착했다.[4] 그러나 이듬해 제4차 대프랑스 동맹 전쟁(1806-1807) 중에 프랑스 제1제국 군대가 시골집을 불태우고, 어머니와 자녀들이 머물던 뤼베크의 도시 저택마저 약탈당하면서 집안은 극심한 가난에 시달리게 되었다.[4] 이로 인해 몰트케는 어린 시절을 어려운 환경 속에서 보내야 했다.[4]

9세가 되던 해(1809년), 그는 홀슈타인의 호헨펠데(Hohenfelde)에 있는 기숙학교에 보내졌고,[4] 11세(1811년)에는 덴마크 군 장교를 양성하는 코펜하겐의 덴마크 왕립 군사학교에 입학했다.[4] 이는 그가 장차 덴마크 군대와 왕실에서 복무할 운명임을 예고하는 것이었다.

2. 2. 덴마크 유년 사관학교 시절 (1811년 ~ 1819년)

몰트케는 원래 고고학자가 되기를 원했지만, 집안 형편이 어려워 그 꿈을 접어야 했다. 1806년 그의 아버지가 홀슈타인 공국의 아우구스텐호프 농장을 구입하면서 가족은 덴마크 왕의 신민이 되어 덴마크 국적을 취득했다. 그러나 농장 경영이 어려워지고 나폴레옹 보나파르트가 이끄는 프랑스군의 약탈까지 겪으며 집안은 더욱 곤궁해졌다. 결국 아버지는 덴마크군에 입대하여 복무하게 되었다. 이러한 상황에서 몰트케는 1811년, 형과 함께 덴마크 수도 코펜하겐에 있는 덴마크 왕립 육군 유년 학교에 입학했다.[56][61][62][63]유년 학교 시절 몰트케는 금발과 푸른 눈을 가진 과묵하지만 상냥한 소년으로 묘사된다. 학업과 근무에 매우 성실하여 학우들의 신뢰를 얻었다.[64][65][66] 그러나 섬세하고 몸이 약했던 그는 스파르타식 교육을 힘들어했으며[67], 훗날 이 시기를 "너무 엄격했다", "혹독하기만 했다"고 회고했다.[61][62][65] 전술과 병술 과목에는 어려움을 겪어 군인으로서의 자질을 의심받기도 했다는 이야기도 전해진다.[66]

1818년, 몰트케는 국가 급여를 받는 기숙생의 의무였던 덴마크 왕 근시 시험에서 1등으로 합격하여 1819년 1월까지 왕을 모시는 임무를 수행했다.[66][68][69][70] 1819년 1월, 그는 4등의 성적으로 사관 학교를 졸업하고[66] 덴마크군 소위로 임관하여 올덴부르크-홀슈타인의 보병 연대에서 군 생활을 시작했다.[70][71]

3. 프로이센군 복무

1822년 몰트케는 덴마크군에서의 한계를 느끼고 프로이센군 장교 임용 시험에 합격하여 프랑크푸르트 안 데어 오데르의 근위 보병 제8연대에 소위로 임관했다.[71][75][76][77] 초기에는 경제적으로 어려움을 겪어 글쓰기 등 부업을 병행했으며,[79][88] 이 시기 단편 소설과 역사 에세이를 집필하고 에드워드 기번의 《로마 제국 쇠망사》 번역을 시도하기도 했다.[5][79][88]

1828년부터 지도 제작 업무를 맡으며 참모 본부와 인연을 맺었고,[85][89] 1833년 중위로 진급하며 정식으로 참모 본부로 전속되어[5] 빌헬름 왕자 등 상관들에게 능력을 인정받았다.[5] 1835년 대위로 승진한 후 휴가를 얻어 콘스탄티노폴리스를 방문했다가 오스만 제국 술탄 마흐무드 2세의 요청으로 오스만 군대의 현대화를 돕는 군사 고문으로 활동하게 되었다.[13] 그는 약 4년간 오스만 제국에 머물며 튀르키예어를 배우고 광범위한 지역을 답사 및 측량했으며,[13] 1839년 이집트와의 전쟁 중 니지브 전투에 참전했으나 오스만 군대의 패배를 막지는 못했다. 이 전투에서의 공로로 프로이센의 푸르 르 메리트 훈장을 받았다.[6]

건강 악화와 후원자였던 술탄의 사망으로 1839년 12월 베를린으로 귀환한 몰트케는[13] 다시 참모 본부에 복귀하여 장교로서의 경력을 이어갔다. 그는 오스만 제국에서의 경험을 바탕으로 저술 활동을 하기도 했으며, 참모 장교로서 꾸준히 능력을 인정받았다.[5]

3. 1. 프로이센군 입대와 초기 경력 (1822년 ~ 1835년)

나폴레옹 전쟁 패배 이후 덴마크는 어려운 상황에 놓였고, 장교 수가 과잉되어 몰트케가 덴마크군 내에서 출세할 전망은 밝지 않았다.[72][73] 1821년 프로이센의 수도 베를린을 방문했을 때 나폴레옹에게 승리한 프로이센군에 대한 동경심을 갖게 된 몰트케는[70][74], 1822년 1월 덴마크군을 떠나 프로이센군 장교 임용 시험에 응시했다. 좋은 성적을 거두어 같은 해 3월 프랑크푸르트 안 데어 오데르의 근위 보병 제8연대에 소위로 배속되었다.[71][75][76] 그의 아버지가 프로이센 군인 출신이었고, 몰트케 본인이 덴마크어와 덴마크군 정보에 능통했기에 프로이센군은 그에게 기대를 걸었다.[77] 당시 왕제였던 빌헬름 왕자는 열병식에서 몰트케를 보고 "이 덴마크인은 꽤 괜찮은 수확이군"이라고 평가하기도 했다.[77][78]소위 시절 몰트케는 여전히 경제적으로 어려워 아르바이트로 글을 썼다.[79][88] 1827년에는 프랑크푸르트 안 데어 오데르의 제5사단 사단 학교 교관이 되었고[83][85][86][87], 같은 해 단편 소설 《두 친구》(Die beiden Freunde)를 출판했다.[79][88] 1831년에는 〈필리프 2세 아래 그들의 갈라짐으로부터 빌럼 1세 아래 그들의 재결합으로 그들의 상호 관계에서 네덜란드와 벨기에〉라는 에세이를, 1832년에는 폴란드에서의 개인적인 관찰과 독서를 바탕으로 한 연구서 《폴란드의 국내 사정들과 사회적 상태들의 평가》를 집필했다. 그는 영어를 유창하게 구사했으며 독일어 작문 실력도 뛰어났다.[5] 1832년에는 말을 살 자금을 마련하기 위해 에드워드 기번의 《로마 제국 쇠망사》를 독일어로 번역하는 계약을 75 마르크에 맺었다. 18개월 동안 총 12권 중 9권을 번역했으나 출판사의 사정으로 출판이 무산되었고, 결국 25 마르크밖에 받지 못했다.[5][79][88] 이러한 문예 활동에도 불구하고, 몰트케는 당시의 사회 사조에는 거의 관심을 보이지 않았다.[88]

지도 제작에 관한 저술이 인정받아 1828년 5월부터 1832년까지 참모 본부 육지 측량부에 소속되어 슐레지엔과 포젠 지역의 지도 제작을 담당했다.[85][89] 19세기 전쟁의 규모가 커지면서 지도의 중요성이 증대되었고, 프로이센은 지도 제작 기술 발전에 힘쓰던 시기였다.[90] 1832년 3월에는 참모 본부 제2과로 이동하여 프리드리히 대왕의 전사 편찬 업무를 맡았다.[91]

1833년 중위로 진급하며 정식으로 참모 본부로 전출되었고,[5] 이 시기 빌헬름 왕자를 비롯한 상관들로부터 뛰어난 장교로 인정받았다.[5] 그는 궁정과 베를린 상류 사회에서도 좋은 평판을 얻었으며, 문학, 역사 연구, 여행 등에 관심을 보였다.[5] 1833년부터 1835년까지 마인강 연안, 북 이탈리아, 덴마크, 라우지츠, 빈, 콘스탄티노플 등지로 출장 여행을 다녔다.[92] 1835년 1월에는 성 요한 기사단에 가입했으며,[93][94] 같은 해 3월 대위로 승진했다. 이때 작성한 《덴마크 육해군에 관하여》라는 논문은 국왕 프리드리히 빌헬름 3세로부터 칭찬을 받았다.[93][94]

3. 2. 오스만 제국 군사 고문 (1835년 ~ 1839년)

1835년 대위로 진급한 몰트케는 동유럽 남부 지역을 여행하기 위해 6개월의 휴가를 얻었다. 콘스탄티노폴리스에 잠시 머무는 동안, 오스만 제국의 술탄 마흐무드 2세로부터 오스만 군대를 현대화하는 일을 도와달라는 요청을 받았다. 몰트케는 베를린의 허가를 받아 이 제안을 수락하고 콘스탄티노폴리스에서 2년간 머물렀다. 이 기간 동안 그는 튀르키예어를 배우고, 콘스탄티노폴리스 시, 보스포루스 해협, 다르다넬스 해협을 측량하고 조사했다. 또한 왈라키아, 불가리아, 루멜리아 등지를 여행하며 해협 양안에 대한 많은 답사를 진행했다.[13]

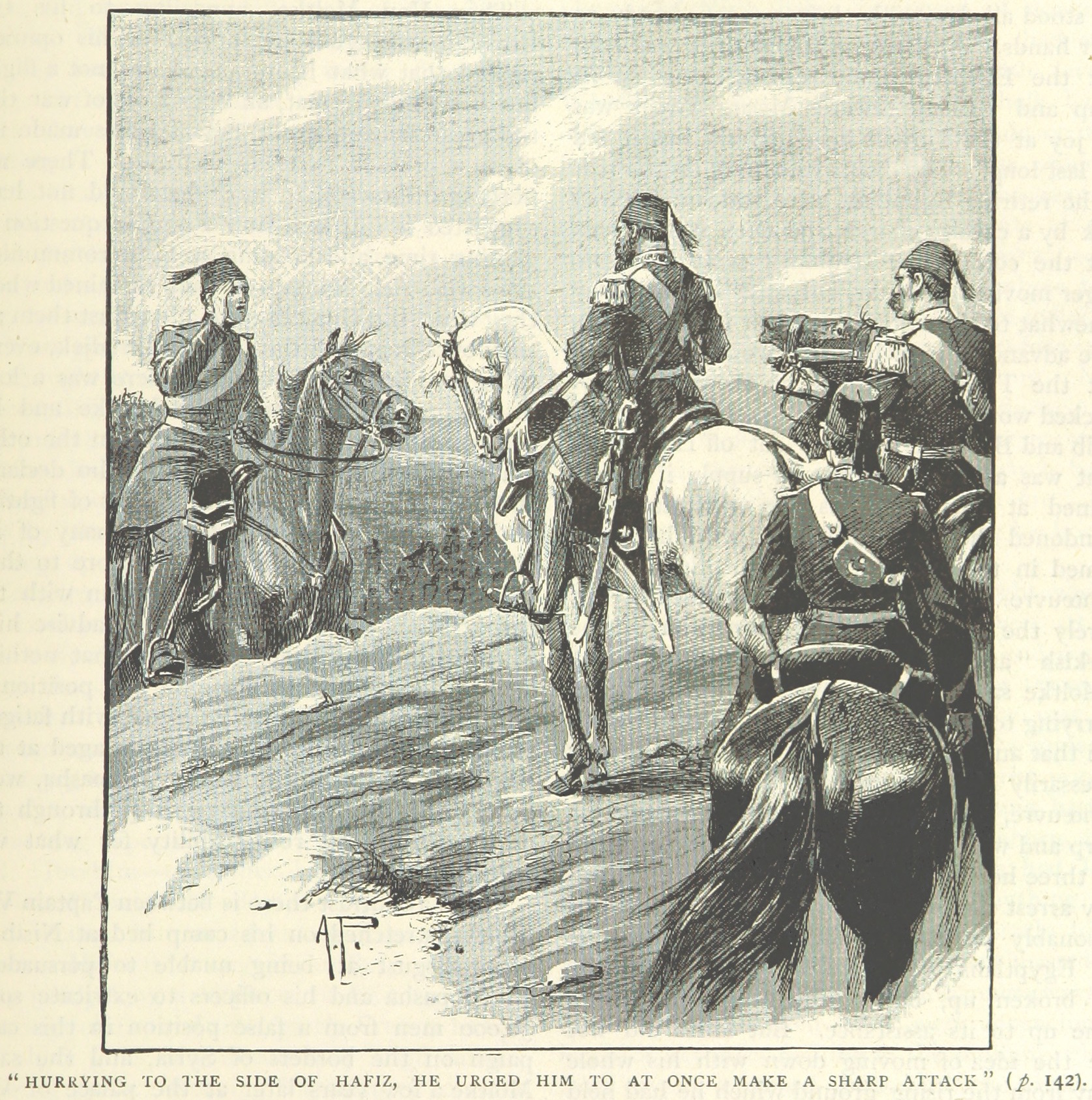

1838년 몰트케는 아나톨리아에 주둔한 오스만 군대 지휘관의 군사 고문으로 파견되었다. 이 부대는 이집트-오스만 전쟁에서 이집트의 무함마드 알리에 대항하는 임무를 맡고 있었다. 그해 여름, 몰트케는 광범위한 정찰과 측량을 수행하며 수천 마일을 이동했고, 유프라테스강의 급류를 항해하며 오스만 제국의 여러 지역을 방문하고 지도를 제작했다. 1839년 오스만 군대가 이집트군과 싸우기 위해 남쪽으로 이동했을 때, 적군이 접근하자 오스만 지휘관은 몰트케의 조언을 무시했다. 이에 몰트케는 참모 장교직을 사임하고 포병대를 지휘했다. 1839년 6월 24일 벌어진 니지브 전투에서 오스만 군대는 패배했지만, 몰트케 개인의 활약은 긍정적인 평가를 받았다.

이 공로를 인정받아 그는 1839년 11월 7일 프로이센 왕국으로부터 푸르 르 메리트 훈장을 수여받았다.[6] 전투 후 몰트케는 많은 어려움 끝에 흑해를 통해 콘스탄티노폴리스로 돌아왔다. 그러나 그의 후원자였던 술탄 마흐무드 2세가 사망하였고, 그는 건강이 악화된 상태로 1839년 12월 베를린으로 귀환했다.[13]

3. 3. 베를린 복귀와 참모 장교 경력 (1840년 ~ 1857년)

1827년, 몰트케는 프랑크푸르트 안 데어 오데르의 제5사단 사단 학교(Divisionsschule)에서 측량 및 제도 교관을 맡았다.[83][85][86][87] 그는 프랑크푸르트 안 데어 오더의 사관학교에서 1년간 근무한 후, 3년 동안 슐레지엔 주와 포젠 대공국에서 군사 측량 업무에 종사했다. 1832년에는 베를린의 참모 본부에서 근무하기 시작했으며, 1833년 중위로 진급하면서 정식으로 참모 본부로 전출되었다. 그는 당시 장군이었던 빌헬름 왕자를 포함한 상관들에게 뛰어난 장교로 인정받았다.[5]소위 시절 몰트케는 여전히 경제적으로 어려움을 겪었고, 이 시기에 생계를 위해 글을 쓰기 시작했다.[79][88] 그는 궁정과 베를린의 상류 사회에서도 좋은 평판을 얻었으며, 문학, 역사 연구, 여행 등에 깊은 관심을 보였다.[5] 1827년에는 짧은 로맨스 소설인 《두 친구》(Zwei Freunde|츠바이 프로인데de)를 출판했고,[5][79][88] 1831년에는 네덜란드와 벨기에의 관계에 대한 역사 에세이 《필리프 2세 치하 분리부터 빌헬름 1세 치하 재결합까지, 네덜란드와 벨기에의 상호 관계》를 썼다.[5] 이듬해인 1832년에는 폴란드에서의 독서와 개인적인 관찰을 바탕으로 한 연구인 《폴란드의 내부 정황과 사회적 조건에 대한 보고》를 저술했다.[5]

몰트케는 영어를 유창하게 구사했으며 독일어 작문 능력도 뛰어났다. 1832년, 그는 말을 살 자금을 마련하기 위해 에드워드 기번의 《로마 제국 쇠망사》를 독일어로 번역하는 계약을 75 마르크(다른 기록에는 75 파운드[79][88])에 맺었다.[5] 18개월 동안 총 12권 중 9권을 번역했지만, 출판사의 사정으로 출판 계획이 중단되면서 결국 25 마르크(또는 파운드[79][88])밖에 받지 못했다.[5] 이러한 활발한 문예 활동에도 불구하고, 몰트케는 당대의 사회적, 정치적 흐름에는 거의 관심을 보이지 않았다.[88]

4. 프로이센 참모총장 (1857년 ~ 1888년)

1857년 프로이센 군 참모총장으로 임명되어 이후 30년 동안 그 직책을 수행했다. 참모총장 취임 직후, 그는 프로이센 육군의 전략과 전술, 군사력 운용 방식, 수송 체계 개선, 참모 장교 훈련 강화, 군 동원 방식 효율화 등 광범위한 개혁에 착수했다. 또한 유럽의 정치적 상황을 면밀히 분석하며 미래에 발생할 수 있는 전쟁에 대비한 작전 계획을 수립하는 데 주력했다.

그의 지휘 아래 프로이센군은 제2차 슐레스비히 전쟁(1864년) 후반부터 작전 주도권을 확보하여 승리했고, 1866년 프로이센-오스트리아 전쟁과 1870년 프로이센-프랑스 전쟁에서는 전면적인 작전 지도를 맡아 압도적인 승리를 거두었다. 특히 쾨니히그레츠 전투와 세당 전투는 그의 군사적 역량을 보여주는 대표적인 사례로 꼽힌다.

몰트케는 클라우제비츠의 사상을 계승하여 적 군사력의 격멸을 전쟁 목표로 삼았으며, 이를 달성하기 위해 '분산하여 진격하고, 포위하여 섬멸한다'는 독창적인 전략을 구사했다. 그는 철도와 전신 같은 당시의 신기술을 군사 작전에 적극적으로 도입하여 군대의 기동성과 지휘 통제 능력을 혁신적으로 향상시켰다. 이러한 군사적 성공은 비스마르크의 외교 정책과 맞물려 독일 통일을 이룩하는 결정적인 기반이 되었다.

독일 제국 수립 이후에도 초대 참모총장으로서 군사력 강화에 힘썼으며, 잠재적인 적인 프랑스와 러시아 제국에 대한 예방 전쟁의 필요성을 주장하며 양면 작전 계획을 발전시켰다. 1888년 고령을 이유로 참모총장직에서 물러났으며, 1891년 베를린에서 사망했다.

4. 1. 참모 본부 개혁과 군사 전략 수립

1857년 몰트케는 프로이센 참모총장으로 임명되어 이후 30년간 그 직위를 유지했다. 그는 참모총장이 되자마자 프로이센 육군의 전략과 전술, 군사력 운용, 수송 체계, 참모 장교 훈련, 동원 방식 등 다방면에 걸쳐 개혁을 추진했다. 또한 유럽의 정치 상황을 면밀히 분석하며 예상되는 군사 작전 계획을 수립하는 데 힘썼다.1859년 오스트리아-사르데냐 전쟁이 발발하자, 프로이센은 직접 참전하지 않았지만 군대를 동원했다. 이 동원을 계기로 프로이센 육군은 대대적인 재편성을 거쳐 병력이 거의 두 배로 증가했다. 이 재편성은 몰트케가 아닌 빌헬름 왕자(훗날의 빌헬름 1세)와 전쟁 장관 알브레히트 폰 론 백작이 주도했다. 몰트케는 이탈리아 전쟁의 전개 과정을 면밀히 관찰하고 그 결과를 분석하여 《1859년 이탈리아 전역사》(1862년 발간)를 저술했는데, 이 책은 프로이센 참모본부 역사 편찬 부서의 이름으로 출간되었다.

1862년 12월, 덴마크와의 갈등이 고조되자 몰트케는 군사적 대응 방안에 대한 의견을 제시했다. 그는 덴마크가 제해권을 장악하고 있어 덴마크 육군이 섬으로 퇴각할 경우 전쟁을 종결하기 어려울 것이라고 지적했다. 따라서 그는 덴마크 육군이 슐레스비히 전선에 배치되었을 때, 정면 공격보다는 측면을 공격하여 퇴로를 차단하는 작전 계획을 제안했다.

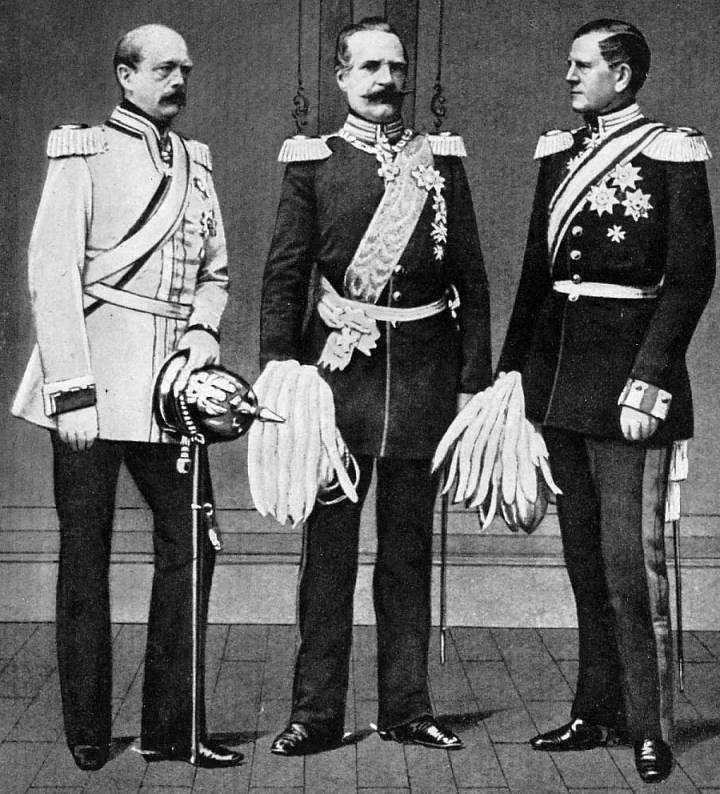

섭정 빌헬름 왕자가 추진한 군제 개혁은 프로이센군의 군비 증강을 가져왔다.[189] 당시 프로이센은 인구가 크게 증가하여(1815년 약 1000만 명에서 1855년 1800만 명으로 증가[190]) 병력 증강의 필요성이 있었다. 이 개혁은 징병 수를 늘리고, 병역 기간을 3년으로 되돌렸으며[191], 보병 39개 연대와 기병 10개 연대를 증설하는[172] 대신, 상대적으로 민주적인 성격이 강했던 란트베어의 규모를 축소하는 것을 목표로 했다.[192] 몰트케가 제안한 야포 부대 강화안도 이 개혁에 포함되었다.[172] 빌헬름 왕자는 1859년 12월, 란트베어에 우호적이던 구스타프 폰 보닌 육군 장관을 경질하고 룬 대장을 후임으로 임명했다.[193] 그러나 1861년 프로이센 하원 총선거에서 자유주의 좌파 정당인 독일 진보당이 다수당이 되면서 군제 개혁 예산안에 반대했고, 이는 군 통수권을 둘러싼 왕과 의회 간의 갈등으로 이어졌다.[194][195] 군사 내각 국장 만토이펠은 쿠데타를 주장했으나 룬은 반대했고,[196] 몰트케는 이 정치적 논쟁에서 참모본부를 분리시키려 노력했다.[197] 결국 빌헬름 1세와 룬은 비스마르크를 재상으로 임명하여 이 난국을 타개하고자 했다. 비스마르크는 유명한 철혈 연설로 진보당의 협조를 얻으려 했으나 실패하자, 의회를 무시하고 무예산 통치를 강행하며 군제 개혁을 완수했다.[194][195][198] 이로써 훗날 독일 통일의 주역이 되는 비스마르크, 룬, 몰트케 세 사람이 전면에 나서게 되었다.[199]

1866년 오스트리아-프로이센 전쟁에서 몰트케는 군사 작전을 계획하고 성공적으로 지휘했다. 그의 전략은 노력의 집중 원칙에 기반했다. 오스트리아와 그 동맹국(작센, 북부 및 남부 독일 국가)의 총 병력은 약 39만 명에 달했지만, 프로이센군은 약 33만 8천 명으로 수적으로 열세였다. 몰트케는 이 열세를 극복하기 위해 결정적인 지점에서 병력 우위를 확보하는 전략을 세웠다. 그는 프로이센군을 크게 세 개의 야전군으로 나누었다.

- 제1군: 프리드리히 카를 공자 지휘 하에 3개 군단, 기병 군단, 대포 300문으로 구성되어 괴를리츠 인근에 집결.

- 제2군: 황태자 프리드리히 빌헬름 지휘 하에 4개 군단, 기병 사단, 대포 336문으로 구성되어 나이세 인근에 배치.

- 엘베군: 카를 폰 비텐펠트 장군 지휘 하에 3개 사단, 2개 기병 여단, 대포 144문으로 구성되어 토르가우 주변에 배치.

이 외에도 만토이펠 장군, 팔켄슈타인 장군, 바이어 장군이 지휘하는 예비 부대가 각지에 주둔했다. 오스트리아를 직접 공격하는 세 야전군의 병력은 약 27만 8천 명이었고, 오스트리아의 독일 동맹군을 견제하는 병력은 4만 8천 명에 불과했다. 팔켄슈타인이 지휘한 4만 8천 명의 병력은 2주도 안 되어 하노버 군대를 제압하고 남부 독일군을 격퇴하는 성과를 거두었다.

몰트케는 철도에 대한 해박한 지식을 활용하여 동원 시간을 단축했다. 그는 프로이센 전역에 걸쳐 있는 5개의 철도 노선을 동시에 사용하여 모든 군단을 평시 주둔지에서 국경 지대로 신속하게 이동시켰다.[12] 이는 오스트리아군보다 늦게 동원을 시작해야 했던 프로이센에게 매우 중요한 이점이었다.

작센으로 진군한 프로이센군은 보헤미아로 후퇴하는 작센군을 추격했다. 몰트케는 제1군과 제2군을 약 약 160.93km 거리를 두고 분산시켜 진격하도록 지시했다. 이는 두 군대가 합류하면서 오스트리아군을 포위 섬멸하려는 계획이었다. 그는 두 군대의 합류 지점으로 기친을 설정하고, 1866년 6월 22일 양군 지휘관에게 이를 전달했다. 몰트케는 제2군(황태자군)이 진격 과정에서 오스트리아군 일부와 조우할 것으로 예상했다. 프리드리히 카를 공자(제1군)는 예하 부대를 기친으로 보냈으나, 몰트케는 황태자군(10만 명)이 단독으로도 충분히 오스트리아군에 대항할 수 있다고 판단했다. 프리드리히 카를 공자가 독자적으로 추가 공격을 명령하며 보급선을 압박하자, 몰트케는 그가 단독으로 프라하를 점령하려 한다고 우려하기도 했다.

루드비히 폰 베네데크가 지휘하는 오스트리아군은 몰트케의 예상보다 빠르게 움직여 프리드리히 카를 공자의 제1군과 대치할 가능성이 커졌다. 그러나 베네데크는 황태자가 이끄는 제2군의 움직임에 더 신경을 썼고, 오스트리아군은 통일된 지휘 체계 없이 분산되어 각개 격파될 위험에 처했다. 7월 1일, 베네데크는 병력을 쾨니히그레츠(사도바) 전선에 집결시켜 방어 태세를 갖추었다. 이때 프로이센의 두 야전군은 서로 가까운 거리에 있었고, 적과도 근접해 있었다. 7월 3일, 쾨니히그레츠 전투가 벌어졌다. 제1군은 오스트리아군 정면을, 제2군은 오스트리아군 우익을 공격했다. 오스트리아군은 완전히 패배했고, 프로이센은 결정적인 승리를 거두었다.

그러나 몰트케는 쾨니히그레츠 전투 결과에 완전히 만족하지는 않았다. 그는 엘베군을 투입하여 오스트리아군의 퇴로를 차단하려 했으나, 엘베군 지휘관이 제때 도착하지 못했다. 또한 제1군이 너무 성급하게 공격하여 오스트리아군을 후퇴하게 만듦으로써, 제2군에 의한 포위 섬멸 기회를 놓쳤다고 생각했다. 전쟁 후 평화 협상 과정에서 비스마르크는 작센 왕국 등 점령지 외 추가 영토 병합을 주장하는 국왕의 의사에 반대했는데, 이는 프랑스의 개입을 우려했기 때문이다. 반면 몰트케는 프랑스가 개입하더라도 충분히 격파할 수 있다고 자신하며, 프랑스와 오스트리아 양면 전쟁에 대비한 계획까지 제시했다. 전쟁 후 프로이센 정부는 몰트케에게 30000DEM를 포상했고, 그는 이 돈으로 슐레지엔 주 슈바이트니츠(현 폴란드 시비드니차) 근처에 크라이사우(현 크시조바) 영지를 구입했다.

1867년 몰트케의 감독 하에 《1866년 독일 전역사》가 출판되었는데, 이 책은 당시 매우 정확한 기록으로 평가받았다. 같은 해 몰트케는 독일 보수당 소속으로 북독일 연방 의회 의원이 되어 군사 문제에 대해 자주 발언했다.[13] 1868년 12월 24일 그의 아내가 베를린에서 사망했고, 유해는 크라이사우 영지 내 작은 예배당에 마련된 묘소에 안장되었다. 비스마르크는 전쟁을 거치며 몰트케를 신뢰할 수 있는 군인으로 높이 평가하게 되었다.[14]

몰트케는 "전쟁에는 시대를 초월한 일반 원칙이 존재하지 않으며, 전사(戰史)에서 승리의 공식을 찾는 것은 불가능하다"고 생각했다.[346] 이러한 생각 덕분에 그는 기존의 군사 상식에 얽매이지 않고 새로운 전략을 구사할 수 있었다.

몰트케 전략의 핵심은 "분산하여 진격하고, 포위하여 일제히 공격한다"는 것이었다. 이는 나폴레옹 시대 이래 군사 상식이었던 전력 집중 원칙과는 정반대되는 것이었다.[236] 나폴레옹은 내선 작전(포위당하는 쪽)을 통해 전력을 집중시켜 외선(포위하는 쪽)의 적 부대를 각개 격파하는 데 능했다. 군사 이론가 조미니 역시 내선 작전의 유리함을 강조했다. 그러나 몰트케는 철도와 전신의 발달로 군대를 분산시켜 진격하더라도 공격 시점에 맞춰 병력을 집중시키는 것(분진합격)이 가능해졌으므로, 오히려 외선 작전이 유리하다고 주장했다.[347][348] 분산 진격은 보급 측면에서도 더 안정적이었다.[276] 또한 드라이제 소총과 같은 신무기의 도입으로 프로이센군의 화력이 증강되어 수적 열세를 극복할 수 있게 되었고, 군제 개혁으로 병사들의 연령이 낮아져 기동력이 향상된 점도 그의 전략 수립에 영향을 미쳤다.[236] 몰트케는 적을 단순히 격퇴하는 것이 아니라 포위하여 섬멸하는 것을 중요하게 생각했는데, 이는 "전쟁의 목표는 적 영토 점령이 아니라 적의 군사력과 전투 의지를 분쇄하는 것"이라는 클라우제비츠의 사상을 계승한 것이었다.[276]

몰트케는 철도와 전신이라는 신기술을 군사적으로 적극 활용한 선구자였다.[176][201] 당시 기술 수준이 미숙하여 고장이나 사고 등 예측 불가능한 상황이 발생할 위험이 있었음에도, 그는 신기술의 가능성을 믿고 과감하게 군사 작전에 도입했다.[346]

분산 진격과 포위 집중이라는 복잡한 작전을 원활하게 수행하기 위해, 몰트케는 현장 지휘관의 자주성을 매우 중요하게 여겼다. 그는 상세한 명령 대신 전체적인 작전 목표와 지침을 담은 훈령을 내리고, 현장 지휘관이 상황에 맞게 독자적으로 판단하고 행동하는 것(훈령 전술)을 장려했다.[178][349][350] 이는 모든 것을 중앙에서 통제했던 나폴레옹 군대와는 대조적인 방식이었다.[178][351] 물론 현장 지휘관의 독단적인 행동이 전체 계획에 차질을 빚을 수도 있었지만, 몰트케는 이를 비판하기보다 변화된 상황에 맞춰 전략을 수정하는 데 집중했다. 그는 "전쟁에서 모든 것은 불확실하며, 확실한 것은 오직 의지와 실행력뿐이다. 이것이 바로 장수의 자산이다"라고 말했다.[353] 그의 유연한 사고와 뛰어난 전략적 판단력은 예기치 못한 상황에서도 프로이센군을 승리로 이끄는 원동력이 되었다.[352]

4. 2. 주요 전쟁 지휘

참모총장으로서 몰트케는 프로이센이 치른 주요 전쟁들의 작전 계획 수립과 지휘를 총괄하며 군사적 성공을 이끌었다. 그의 전쟁 지휘 경험은 오스만 제국에 군사 고문으로 파견되었던 시기부터 시작되었다. 1839년 이집트-튀르크 전쟁 당시 니지프 전투에서 오스만군 보좌관으로 참전하여 패배를 경험했지만,[100][105][106][111][112][115][116][117] 이는 그에게 군사 작전의 현실과 전략의 중요성을 깨닫게 하는 계기가 되었다.프로이센 참모총장 취임 이후, 몰트케는 세 차례의 중요한 전쟁을 성공적으로 지휘했다.

- 제2차 슐레스비히 전쟁 (1864년): 전쟁 중반 총사령관 참모장으로 임명되어 처음으로 프로이센군의 작전 지휘에 참여했으며,[210][218] 알스 섬 상륙 작전을 성공시켜 전쟁 승리에 기여했다.[219] 이 전쟁은 그의 군사적 입지를 다지는 계기가 되었다.[221][222]

- 프로이센-오스트리아 전쟁 (1866년): 철도와 전신을 활용한 '분산 진격, 포위 집중' 전략을 본격적으로 구사하여[235][236] 쾨니히그레츠 전투에서 결정적인 승리를 이끌었다.[236][248][249][250] 이 전쟁을 통해 전시 작전 지휘권을 강화하고[238][239][240] 군사 전략가로서의 명성을 확고히 했다.

- 프로이센-프랑스 전쟁 (1870년 ~ 1871년): 오랜 준비를 바탕으로 신속하고 체계적인 동원과 작전 지휘를 통해 세당 전투에서 프랑스 주력군을 격파하고 황제 나폴레옹 3세를 포로로 잡는 압도적인 승리를 거두었다.[315][316] 이후 파리 포위전을 성공적으로 마무리하며 전쟁을 승리로 이끌었고, 이는 독일 통일의 결정적인 군사적 기반을 마련했다.

몰트케의 군사 전략은 클라우제비츠의 사상을 바탕으로 적 전투력 격멸을 목표로 했으며,[276] 철도와 전신 등 신기술을 적극 활용하여 군대의 기동성과 지휘 통제 능력을 혁신했다.[176][201] 그는 세부 지시 대신 명확한 목표를 제시하는 훈령 전술을 통해 현장 지휘관의 자율성을 존중하며[178][349][350] 불확실한 전장 상황에 유연하게 대처하고자 했다. 몰트케는 고정된 원칙보다 상황에 맞는 판단과 지휘관의 강한 의지를 중시했다.[346][353]

4. 2. 1. 제2차 슐레스비히 전쟁 (1864년)

1864년 2월 제2차 슐레스비히 전쟁이 발발했을 때, 몰트케는 프로이센군과 함께 파견되지 않고 베를린에 머물렀다.[203][204] 당시 프로이센군은 야전군과 참모본부가 분리되어 있었고, 총사령관으로 임명된 프리드리히 폰 랑엘 원수는 "참모 본부는 필요 없다"고 공공연히 말할 정도로 참모본부를 불신했다.[207]몰트케는 덴마크군이 국경 요새에 농성할 경우 유틀란트를 침공한다는 계획을 세웠으나,[205] 비스마르크는 열강의 개입을 우려하여 덴마크 본토 침공을 반대했다.[202] 이 때문에 랑엘 원수는 덴마크군을 뒤펠 요새 앞에서 격멸하라는 지시를 받았지만,[202] 결국 포위 섬멸에 실패하고 덴마크군 주력은 뒤펠 요새와 프레데리시아 요새로 후퇴하여 농성 태세를 갖추었다.

비스마르크는 국내 여론을 의식하여 명확한 승리를 위해 뒤펠 요새 공격을 주장했지만, 몰트케는 큰 희생을 우려하여 반대했다.[208][209] 그러나 국왕 빌헬름 1세의 결정으로 요새 공격이 결정되었고,[210] 1864년 4월 18일 프로이센군은 1,000명 이상의 사상자를 내며 뒤펠 요새를 함락시켰다.[211] 하지만 덴마크군 주력은 알스 섬으로 성공적으로 철수하여[194] 전쟁은 끝날 기미를 보이지 않았다. 덴마크 육군은 알스섬과 퓐섬에서 안전하게 주둔하고 있었다.

한편, 프로이센군 일부와 오스트리아군은 덴마크령 유틀란트 주를 침공하여 5월까지 거의 전역을 점령했다.[212] 이는 런던 의정서 위반이었기에 영국의 개입으로 5월 12일 휴전 및 런던 회의가 열렸으나, 협상은 결렬되고 6월 26일 전쟁이 재개되었다.[213]

이 과정에서 랑엘 원수와 그의 참모장 에두아르트 포겔 폰 팔켄슈타인 장군의 지휘 능력에 대해 군 내부에서 비판이 제기되었다. 결국 1864년 5월, 랑엘은 해임되고 빌헬름 1세의 조카인 프리드리히 카를 왕자가 총사령관으로, 몰트케가 참모총장으로 임명되었다.[214][215][216][217] 이로써 몰트케는 비로소 작전 지휘에 직접 참여하게 되었으며,[210][218] 덴마크의 지리와 군대에 정통했던 그의 지휘는 전쟁의 양상을 바꾸었다.[218]

몰트케는 덴마크군 주력이 집결한 알스 섬 상륙 작전을 계획했다. 6월 29일, 카를 에버하르트 헤르바르트 폰 비텐펠트 군단 소속 부대가 보트를 타고 알스 섬 북쪽으로 상륙하여 덴마크군의 측면을 공격, 스나보르 진지를 함락시키고 7월 1일까지 섬 전체를 점령했다.[219] 동시에 에두아르트 포겔 폰 팔켄슈타인의 군단은 림피오르드를 건너 유틀란트 나머지 지역을 점령했다. 프로이센군의 다음 목표는 수도 코펜하겐이 있는 셸란 섬이었다.[219]

전의를 상실한 덴마크 국왕 크리스티안 9세는 강화를 요청했고, 1864년 10월 빈 조약이 체결되었다. 덴마크는 슐레스비히 공국, 홀슈타인 공국, 라우엔부르크 공국을 프로이센과 오스트리아에 할양했다.[220]

이 전쟁의 승리로 몰트케의 군사적 명성과 영향력은 크게 강화되었다.[221][222] 당시 64세였던 몰트케는 고령을 이유로 퇴역을 신청했으나, 그의 능력을 높이 평가한 빌헬름 1세에 의해 거부되었다.[221][222][223] 이 승리는 이후 프로이센-오스트리아 전쟁에서 그의 계획이 채택되고 실행되는 중요한 발판이 되었다. 또한 후임 군사내국 국장 헤르만 폰 트레스코우 장군의 건의로 몰트케는 군사 관련 어전 회의에도 참석하게 되었다.[223]

4. 2. 2. 프로이센-오스트리아 전쟁 (1866년)

몰트케는 1866년 프로이센-오스트리아 전쟁 동안 군사 작전을 계획하고 지휘했다. 이 전쟁은 슐레스비히와 홀슈타인 문제를 둘러싼 프로이센과 오스트리아의 대립이 격화되면서 발발했다. 몰트케는 오스트리아와의 전쟁이 불가피하다고 보았고, 재상 비스마르크 역시 프로이센에 유리한 상황을 만드는 가장 빠른 방법으로 오스트리아와의 전쟁을 지향했다.[226] 1866년 2월 프로이센 어전 회의에서는 전쟁의 위험을 감수하더라도 이 문제에서 양보하지 않기로 결정했다.[227]

=== 전쟁 준비 및 계획 ===

몰트케는 이미 1860년경부터 오스트리아와의 전쟁 계획을 구상하고 있었다. 처음에는 방어적인 작전이었으나, 프로이센의 군제 개혁으로 병력이 증강되고, 비스마르크의 외교 노력으로 이탈리아를 동맹으로 확보하고 프랑스와 러시아의 중립을 약속받으면서 공세적인 작전으로 수정되었다.[228][229][230]

비스마르크는 나폴레옹 3세가 이끄는 프랑스의 개입을 우려하여 라인강 방면에 예비 병력을 두자고 주장했지만, 몰트케는 보헤미아에 집결할 오스트리아 주력군을 먼저 격파하는 것이 중요하다고 빌헬름 1세에게 진언하여 승인받았다.[231][232][233] 그는 오스트리아보다 우위에 있던 프로이센의 철도망을 적극 활용하여, 군대를 넓게 분산시켜 진격하다가 결정적인 전투 직전에 집중시키는 혁신적인 전략을 세웠다.[235][236] 이는 당시 군사학의 상식을 깨는 발상이었다.

몰트케는 프로이센군을 크게 세 개의 야전군으로 나누어 오스트리아 방면에 투입하고, 일부 병력은 오스트리아의 독일 동맹국들을 견제하도록 배치했다.

| 군대 | 지휘관 | 병력 구성 | 주둔지 | 임무 |

|---|---|---|---|---|

| 제1군 | 프리드리히 카를 공자 | 3개 군단, 기병 군단, 300문 포 | 괴를리츠 인근 | 보헤미아 진격 |

| 제2군 | 황태자 프리드리히 빌헬름 | 4개 군단, 기병 사단, 336문 포 | 나이세 인근 | 보헤미아 진격 |

| 엘베군 | 카를 폰 비텐펠트 | 3개 사단, 2개 기병 여단, 144문 포 | 토르가우 인근 | 보헤미아 진격 (작센 경유) |

| 서부 방면군 (총칭)[12] | 팔켄슈타인, 만토이펠, 바이어 | 총 48,000명 | 민덴, 알토나, 베츨라어 등 | 오스트리아의 독일 동맹군 방어 및 격퇴 |

오스트리아를 공격할 주력군은 약 27만 8천 명이었고, 독일 동맹군을 상대할 병력은 4만 8천 명이었다. 몰트케는 철도를 이용하여 이들 부대를 각자의 주둔지에서 국경 지대로 동시에 신속하게 이동시켰다.[12] 또한, 전쟁 수행의 효율성을 높이기 위해 1866년 6월 2일, 국왕의 명령이 참모총장인 몰트케를 통해 하달되도록 하여 전시 지휘권을 강화했다.[238][239][240] 6월 8일에는 보병 대장으로 승진했다.[227]

=== 전쟁 수행 ===

전쟁이 시작되자, 팔켄슈타인 장군이 지휘하는 서부 방면군은 2주도 안 되어 하노버 군대를 격파하고 남부 독일 연합군을 몰아내는 성과를 거두었다.[12]

한편, 주력 부대는 보헤미아로 진격했다. 엘베군이 작센으로 진군하자 작센군은 전투를 피하고 보헤미아로 후퇴하여 오스트리아군과 합류했다.[241] 몰트케는 엘베군, 제1군, 제2군 세 방향에서 보헤미아의 기친을 향해 동시에 진격시켜 오스트리아 주력군을 포위 섬멸할 계획이었다.[244] 일부 지휘관들은 분산된 병력이 각개 격파될 위험을 우려했지만, 몰트케는 철도와 전신 기술의 발달로 충분히 통제가 가능하다고 판단하여 계획을 밀어붙였다.[244] 그는 두 개의 주요 군대(제1군, 제2군)를 약 약 160.93km 거리를 두고 진격시키면서, 워털루 전투 당시 웰링턴과 블뤼허가 프랑스군을 협공했던 것처럼 오스트리아군을 포위하려 했다.

루트비히 폰 베네데크가 지휘하는 오스트리아군은 예상보다 빠르게 움직였으나, 지휘 체계의 문제와 프로이센군의 신속한 기동으로 인해 효과적으로 대응하지 못하고 각개 격파당하는 상황에 놓였다. 7월 1일, 베네데크는 쾨니히그레츠 인근에 병력을 집결시켜 방어 태세를 갖추었다.

==== 쾨니히그레츠 전투 ====

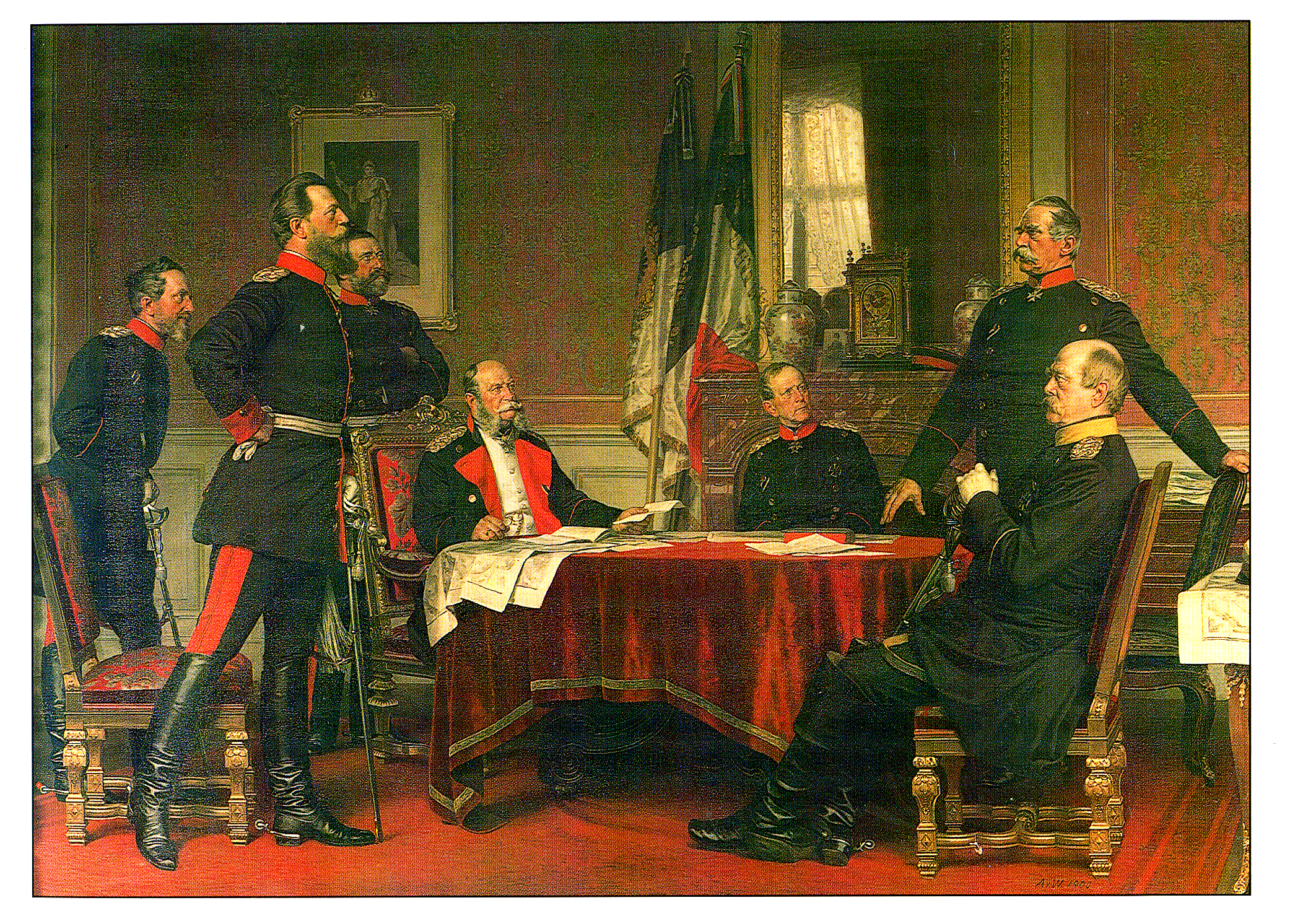

7월 3일, 몰트케는 쾨니히그레츠에서 결정적인 전투를 벌였다. 그는 제1군에게 오스트리아군의 정면을 공격하게 하고, 황태자가 이끄는 제2군에게는 오스트리아군의 우익을 공격하도록 지시했다. 엘베군도 전투에 가세했다. 전투 초반에는 제1군이 오스트리아군의 강력한 저항에 부딪혀 고전했지만,[246] 몰트케는 동요하지 않고 침착하게 지휘를 계속했다. 이때 비스마르크가 걱정스러운 마음에 몰트케에게 잎담배를 권했는데, 몰트케가 신중하게 좋은 잎담배를 고르는 모습을 보고 비스마르크가 안심했다는 유명한 일화가 있다.[247]

마침내 황태자의 제2군과 엘베군이 전장에 도착하여 오스트리아군의 측면을 공격하면서 전세는 프로이센군에게 유리하게 기울었고, 오스트리아군은 완전히 패배했다.[236][248][249][250] 이 승리에는 몰트케의 뛰어난 작전뿐만 아니라, 발사 속도가 빠른 후장식 드라이제 소총을 사용한 프로이센 보병의 화력 우세도 크게 기여했다.[257]

그러나 몰트케는 전투 결과에 완전히 만족하지는 않았다. 그는 엘베군이 오스트리아군의 퇴로를 차단하지 못했고, 제1군이 너무 성급하게 공격하여 완벽한 포위 섬멸에는 실패했다고 평가했다. 일부 프로이센 지휘관들이 여전히 분산 진격에 대한 불안감으로 몰트케의 지시를 완전히 따르지 않아 포위망 형성에 차질이 생긴 탓도 있었다.[236][254][255]

=== 전후 처리 및 평가 ===

쾨니히그레츠에서의 대승 이후 프로이센군은 빈을 향해 진격하여 니콜스부르크까지 도달했다.[258] 전의를 상실한 오스트리아는 프랑스의 중재를 통해 강화를 제의했다. 비스마르크는 향후 프랑스와의 충돌을 대비하여 오스트리아의 중립을 확보할 필요가 있었기에 조기 강화를 원했고, 빈 입성을 반대했다. 몰트케는 처음에는 군의 사기를 고려하여 빈 진격을 주장했으나,[259][260] 결국 비스마르크의 정치적 판단을 지지하며 "빈을 점령해도 전쟁이 끝나지 않을 수 있고, 프랑스가 개입할 위험이 있다"고 다른 지휘관들을 설득했다.[262]

결국 프라하 조약이 체결되어 전쟁은 종결되었다. 오스트리아는 영토 손실은 면했지만, 독일 문제에서 완전히 배제되었고 프로이센 중심의 북독일 연방 창설을 인정해야 했다. 몰트케는 이 전쟁을 "권력적 지위라는 이념을 위해 계획된 전쟁"으로 평가하며, 오스트리아가 독일 내 패권을 상실했음을 지적했다.[264]

전쟁 승리에 대한 공로로 프로이센 정부는 몰트케에게 3만 마르크(2016년 가치로 약 22.5만달러 상당)의 포상금을 지급했고, 그는 이 돈으로 슐레지엔의 크라이사우 영지를 구입했다. 1867년에는 몰트케의 감독 하에 전쟁 경과를 상세히 기록한 《독일에서의 1866년 전역》(Der Feldzug von 1866 in Deutschland)이 출간되어 당시로서는 매우 정확한 기록으로 평가받았다. 같은 해, 그는 보수당 소속으로 북독일 연방 의회 의원으로 선출되어 군사 문제에 대해 발언하기도 했다.[13] 1868년 12월 24일에는 아내가 베를린에서 사망했고, 유해는 크라이사우 영지에 마련된 묘소에 안장되었다. 이 전쟁을 통해 몰트케는 비스마르크로부터 깊은 신뢰를 얻게 되었다.[14]

4. 2. 3. 프로이센-프랑스 전쟁 (1870년 ~ 1871년)

몰트케는 1871년 프로이센이 주도하는 독일 제국 창설의 길을 닦은 프로이센-프랑스 전쟁 (1870년 ~ 1871년)에서도 프로이센 군대를 계획하고 지휘했다. 그는 1857년부터 거의 지속적으로 이 전쟁의 여러 측면을 구상해왔다. 사후 공개된 문서들은 그가 오랫동안 전쟁을 대비하며 프로이센 또는 독일군의 최적 배치 방안을 연구했음을 보여준다. 군대의 철도 수송 계획은 정치 상황 변화, 군대 규모 증가, 프로이센 철도 시스템 개선 등을 반영하여 매년 수정되었다.[12][13][14]

룩셈부르크 문제를 거치면서 프랑스와 프로이센의 관계는 악화되었고, 호엔촐레른-지크마린겐 가문의 레오폴트 왕자의 스페인 왕위 계승 후보 문제를 놓고 프랑스의 불만은 극에 달했다. 1870년 7월 13일, 프랑스 대사 뱅상 베네데티는 바트엠스에서 빌헬름 1세와 만나 레오폴트의 스페인 왕위 계승 후보 지지 철회 선언을 요구했으나, 빌헬름 1세는 이를 거부하고 그 내용을 비스마르크에게 전보로 알렸다.[281][282] 비스마르크는 몰트케에게 군대의 준비 상태를 물었고, 몰트케는 즉시 개전하는 것이 유리하다고 답했다. 이를 바탕으로 비스마르크는 프랑스와의 전쟁을 결심하고, 빌헬름 1세의 전보 내용을 수정하여 발표했다(엠스 전보 사건).[283][284] 이 사건은 양국의 민족주의를 자극하여 프랑스가 7월 19일 프로이센에 선전 포고를 하도록 만들었다.[285][286][287]

1866년 오스트리아-프로이센 전쟁의 성공으로 몰트케의 입지는 강화되었고, 1870년 7월 5일 프로이센 및 남부 독일군의 동원령이 내려졌을 때 그의 전쟁 계획은 논쟁 없이 채택되었다. 5일 후, 그는 전쟁 기간 동안 육군 참모총장으로 임명되어 국왕의 명령과 동등한 권한을 부여받았다. 7월 20일 칙령으로 몰트케는 전쟁 중 대본영 참모총장으로서 모든 작전 지휘를 맡게 되었다.[269] 이로 인해 군사에 관한 어전 회의에서 비스마르크의 영향력은 줄어들고 몰트케의 영향력이 커졌다.[288][289]

몰트케의 계획은 전체 군대를 마인츠 남쪽에 집결시키는 것이었다. 이는 단일 군대로 전체 국경 방어를 확보할 수 있는 전략적 위치였다. 만약 프랑스군이 벨기에와 룩셈부르크의 중립을 무시하고 쾰른 방면으로 진격한다면, 독일군은 측면을 공격할 수 있었다. 동시에 라인강과 코블렌츠, 쾰른, 베젤의 요새들은 프랑스군의 진격을 방해할 수 있었다. 만약 프랑스군이 남부 독일을 침공하려 한다면, 라인강을 따라 북진하는 독일군이 프랑스군의 보급선을 위협할 수 있었다. 몰트케는 프랑스 철도 노선의 방향상 군대의 대부분을 메스 근처에, 일부를 스트라스부르 근처에 집결시킬 것으로 예상했다.

독일군은 3개 군으로 나뉘었다.

- 제1군: 카를 프리드리히 폰 슈타인메츠 지휘, 병력 6만 명, 트리어 아래 모젤강 주둔.

- 제2군: 프리드리히 카를 왕자 지휘, 병력 13만 명 (예비군 6만 명 포함 시 19만 5천 명), 홈부르크 주변 주둔.

- 제3군: 프리드리히 황태자 지휘, 병력 13만 명, 란다우 주둔.

또한, 오스트리아-헝가리 제국이 프랑스와 동맹을 맺을 경우에 대비해 3개 군단이 독일 북동부에 대기했다.[292][293]

몰트케의 진격 계획은 3개 군대가 진격하면서 오른쪽으로 크게 회전하는 것이었다. 제1군은 메스 맞은편 모젤 강둑에 도달하고, 제2군과 제3군은 계속 전진하여 제3군은 스트라스부르 근처의 프랑스군을 격파하고, 제2군은 퐁타무송 근처의 모젤 강을 공격하는 것이었다. 만약 프랑스군이 제2군 앞에 나타나면, 제2군이 정면에서, 제1군 또는 제3군(혹은 양쪽 모두)이 측면에서 공격할 계획이었다. 만약 프랑스군이 자르부르에서 뤼네빌까지의 선상 또는 그 북쪽에 있다면, 제2군과 제3군이 협력하여 양쪽에서 공격할 수 있었다. 이 대규모 우회전의 목표는 프랑스 주력군을 북쪽으로 몰아 파리와의 통신을 차단하는 것이었다. 메스 요새는 감시만 하고, 주력 프랑스군을 격파한 후 파리로 진격할 예정이었다.

이 계획은 대체로 실행되었으나, 초기 전투는 예상과 다르게 전개되었다. 뵈르트 전투는 계획보다 일찍 시작되어 파트리스 드 마크마옹의 군대를 포획하지는 못하고 격파하여 샬롱앙샹파뉴까지 후퇴시켰다. 스피셰른 전투는 몰트케가 의도한 것이 아니었다. 그는 프랑수아 아실 바젠의 군대를 자르강에 묶어두고 제2군이 정면에서, 제1군이 측면에서 공격하기를 원했지만, 제1군 사령관 슈타인메츠 대장이 독단적으로 공세를 감행하여 승리했다. 이 전투는 큰 피해를 낳았고, 나폴레옹 3세가 전군 후퇴 명령을 내려 몰트케의 초기 포위 섬멸 계획은 차질을 빚었다.[297] 그러나 몰트케는 현장 지휘관의 자율성을 존중하여 슈타인메츠를 비판하지 않았고, 예상치 못한 승리도 전략적 결정에 도움이 되었다고 평가했다.[298] 이러한 예상치 못한 승리에도 몰트케는 당황하지 않고 원래 계획대로 퐁타무송으로 진격하여 제1군, 제2군과 함께 모젤 강을 건너 북쪽으로 방향을 틀었다.

8월 18일 그라블로트 전투에서 몰트케는 전략적 승리를 위해 전술적 승리가 필요하다고 판단하여 공격을 결심했다. 이는 다른 전략가들이 불필요하다고 여겼던 상황에서 그의 통찰력과 목적의식을 보여준다. 전투 마지막 공격에서 큰 손실이 발생하여 비판받기도 했지만, 이는 국왕의 명령이었고 몰트케는 이를 막지 못한 것을 자책했다고 알려져 있다. 이 전투의 결과 바젠의 군대는 메스 요새로 몰려 파리와의 연락이 차단되었다.

그라블로트 전투 후, 몰트케는 바젠 군을 메스에 포위하기 위해 1개 군을 남겨두고(메스 포위전), 나머지 2개 군과 함께 파리를 향해 진격했다. 그는 남쪽의 군대를 선두로 내세워 마크마옹의 군대(알자스 집단이 재편성된 샤롱군)를 발견하면 남쪽에서 주력으로 공격하여 북쪽으로 몰아낼 계획이었다. 8월 15일, 마크마옹 군이 바젠을 구출하기 위해 북동쪽으로 이동하고 있다는 정보를 입수하자, 몰트케는 제2군 예하 3개 군단으로 마스군(사령관: 작센 황태자 알베르트)을 새로 편성하고, 제3군과 함께 샤롱군을 상대하게 했다.[306][307] 8월 25일, 정보의 정확성을 확신한 몰트케는 독일군에게 서쪽 대신 북쪽으로 방향을 전환하라고 명령했다. 마크마옹 군의 우익은 뫼즈강을 건너려다 보몽앙아르곤에서 공격받아(보몽 전투) 진격이 저지되었고, 간신히 스당에 집결했다.[310]

9월 1일 스당 전투에서 독일 제3군과 마스군은 스당을 포위하고 격렬한 포격을 가했다.[311] 독일 제5군단(후고 폰 키르히바흐(Hugo von Kirchbachde) 중장 지휘)과 제11군단(율리우스 폰 보제(Julius von Bosede) 중장 지휘)이 연계하여 프랑스 중기병대의 돌격을 격파하고 스당 순환도로를 확보했다.[312][313][314] 위기 상황에서 나폴레옹 3세는 돌격 작전을 거부하고, 8만 3천 명의 프랑스군과 함께 항복했다.[315] 몰트케는 이 승리를 빌헬름 1세에게 보고하고 부하 참모들에게 감사를 표했다.[316] 황제가 포로로 잡힌 이 사건은 세계를 놀라게 했다.[317]

스당 전투 후, 비스마르크는 알자스-로렌 할양을 조건으로 강화를 추진하려 했으나, 몰트케는 파리 함락이 필요하다고 주장하며 9월 4일 제3군과 마스군을 파리로 진격시켜 9월 19일부터 파리를 포위했다.[316] 나폴레옹 3세가 포로가 되면서 파리에서는 제2제국이 무너지고 공화정 임시 정부가 수립되었다.[318] 비스마르크와 임시 정부 간의 강화 교섭은 알자스-로렌 할양 요구로 인해 결렬되었다.[319] 몰트케는 처음에는 영토 할양 요구에 신중했으나, 10월 27일 메스의 바젠 군이 항복하자 프랑스군의 전력이 약화되었다고 판단하고 국방상 중요한 알자스-로렌 할양을 요구하게 되었다.[320]

한편, 프랑스 임시 정부 내무 장관 레옹 감베타가 포위된 파리에서 기구로 탈출하여 남프랑스에서 게릴라 부대를 조직해 독일군 후방을 교란했다.[321] 파리 포위 방식을 두고 몰트케는 병량 공세(포위를 지속하여 굶주리게 하는 방식)를, 비스마르크는 포격을 주장했다. 몰트케는 탄약 부족과 임시 정부의 불안정성을 이유로 포위 유지를 선호했지만, 비스마르크는 영국이나 러시아 제국의 개입을 우려했다.[320] 그러나 다른 요새들이 함락되어 탄약 문제가 해결되고, 국내의 반전 운동 확산을 우려하게 되자 몰트케도 포격을 지지하게 되었다.[322][323]

1870년 12월 27일부터 파리 포격이 시작되었다. 포격 중 비스마르크는 남독일 제국들과의 협상을 통해 독일 제국 수립을 이끌어냈고, 1871년 1월 18일 베르사유 궁전에서 빌헬름 1세의 독일 황제 즉위식이 거행되었다.[324][325] 포위와 포격으로 기아가 심각해진 파리는 1871년 1월 26일 마침내 개성(開城)되었다.[323] 1월 28일, 베르사유 휴전이 체결되어 파리 주둔군은 사실상 포로가 되었고 전쟁은 종결되었다. 이후 아돌프 티에르가 이끄는 프랑스 정부는 알자스-로렌 할양과 50억 프랑의 배상금 지불 조건을 수락하여 독일과 강화 조약을 맺었다.[326] 강화에 반대한 파리 시민들이 파리 코뮌 정부를 수립하자, 비스마르크와 몰트케는 프랑스군 포로를 석방하고 독일군 포격을 통해 티에르 정부의 코뮌 진압을 지원했다.[327]

4. 3. 독일 제국 수립과 이후 활동

보불 전쟁에서의 공로를 인정받아 1870년 10월 백작 작위를 받았고, 전쟁이 끝난 후인 1871년 6월에는 육군 원수로 승진하며 큰 액수의 재정적 보상도 받았다.[329] 그는 "새롭게 태어난 독일 조국의 통일의 공훈"으로 함부르크의 명예 시민으로 임명되기도 하였다.정치적으로는 1867년부터 1871년까지 북독일 연방의 국회 의원으로 활동했으며, 독일 제국 수립 후인 1871년부터 1891년까지 독일 보수당 소속으로 제국의회 의원을 지냈다.[13][265] 1872년 1월 28일에는 프로이센 귀족원의 종신 의원으로 임명되었다.[329] 그는 제국 의회에서 주로 군사 문제에 대해 간결하고 명료하게 연설하여 좋은 평가를 받았다.[330][331]

독일 제국의 초대 장군참모장으로서(1871년 1월 18일 ~ 1888년 8월 10일) 몰트케는 1874년부터 1881년까지 독일 대참모본부가 발간한 보불 전쟁의 공식 역사 편찬 작업을 감독했다.[13] 또한 1872년부터 육군 대학이 참모총장의 관할 하에 놓이게 되었다.[332] 그의 문화적 업적을 인정받아 1874년 5월 24일 빌헬름 1세로부터 푸르 레 메리트 시민 훈장을 받았다.[13] 1883년 5월 20일에는 참모총장에게 유악상주 권한이 부여되어, 평시에도 황제에게 직접 보고할 수 있게 되었다. 이로써 참모총장은 군 장비 문제를 제외하고는 사실상 육군성의 통제에서 벗어나게 되었다.[331][338] 1887년에는 『1870년부터 1871년의 독불 전쟁사』의 감수를 맡았다.[339]

보불 전쟁 이후, 몰트케는 프랑스와 러시아에 대한 예방 전쟁을 지속적으로 주장했다. 그는 이 두 나라와의 양면 작전을 불가피하다고 보았으며, 상황에 따라 공세의 중점을 프랑스나 러시아 중 한쪽에 두는 계획을 세웠다.[340][341][342] 1875년과 1887년에 비스마르크에게 예방 전쟁을 제안했지만, 비스마르크는 이를 받아들이지 않았다.[340][343]

개인적으로는 1867년 8월, 빌헬름 1세로부터 슐레지엔의 크라이사우 영지를 하사받았다.[266][267][268] 그러나 1868년 12월 24일 아내 마리가 사망하는 슬픔을 겪었다. 그녀의 유해는 크라이사우 영지 내 작은 예배당에 마련된 묘소에 안장되었다.[269][270][271][13] 몰트케는 1879년경부터 건강이 악화되기 시작하여 1881년 12월 27일 사직서를 제출했으나, 빌헬름 1세는 그의 공적을 이유로 이를 반려했다.[333][334] 대신 알프레트 폰 발더제가 참모차장으로 임명되어 몰트케의 업무 부담을 덜어주었다.[333][335][336] 말년에는 조카인 헬무트 요한 루트비히 폰 몰트케(소 몰트케)가 부관을 맡아 그를 보좌했다.[337]

1888년 빌헬름 1세와 프리드리히 3세가 연이어 사망하고 빌헬름 2세가 즉위하자, 몰트케는 1888년 8월 10일 참모총장직에서 물러났다. 빌헬름 2세는 그의 사직을 수락하는 대신 국방위원회 위원장이라는 명예직을 부여했다.[339] 후임 참모총장은 알프레트 폰 발더제가 맡았다.

1890년 10월 26일, 그의 90세 생일은 국경일로 지정되어 성대하게 치러졌다.[330] 이듬해인 1891년 4월 24일, 몰트케는 베를린 자택에서 사망했다.[15] 그의 장례는 국장으로 치러졌으며, 빌헬름 2세를 비롯한 수많은 인물들이 조문했다. 유해는 슐레지엔의 크라이사우 영지 가족 묘소에 안장되었으나,[16] 제2차 세계 대전 이후 오데르-나이세 선 동쪽 지역이 폴란드 영토가 되면서 묘지가 약탈당해 현재 유해는 남아있지 않은 것으로 알려져 있다.

5. 유산과 평가

1870년 10월 몰트케는 프랑스-프로이센 전쟁 중 세운 공로, 특히 스당 전투에서의 승리에 대한 보상으로 백작 작위를 받았다. 1871년 6월에는 원수로 진급하고 막대한 재정적 지원을 받으며 추가적인 영예를 안았다.[13][329] 그는 1867년부터 1871년까지 북독일 연방의 의회에서 활동했으며, 1871년부터 1891년까지 독일 제국의 제국 의회 의원이었다.[13] "새롭게 태어난 독일 조국의 통일 공훈"을 인정받아 함부르크의 명예 시민으로 임명되기도 하였다. 1872년 1월 28일에는 프로이센 귀족원의 종신 의원으로 임명되었다.[329] 그는 제국 의회에서 종종 군사 문제에 대해 연설했는데, 군사 분야에 집중된 간결하고 명료하며 개인적인 비난이 없는 연설로 좋은 평가를 받았다.[330][331]

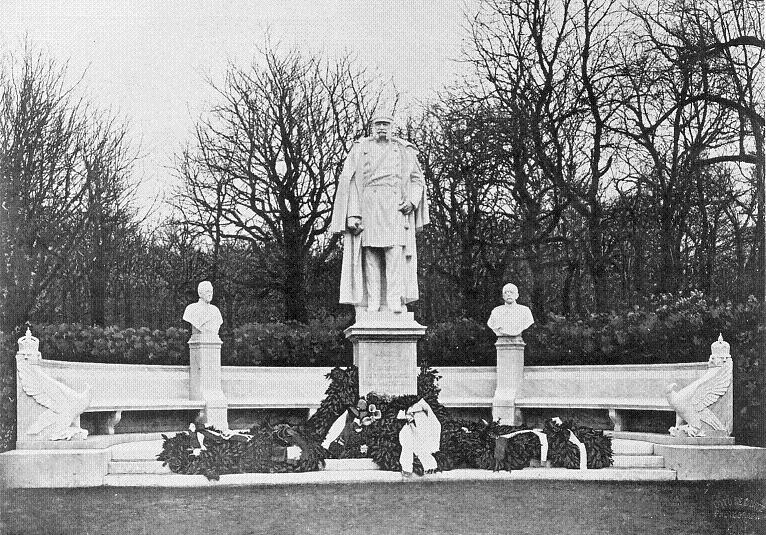

빌헬름 1세는 몰트케의 문화적 업적을 인정하여 1874년 5월 24일 푸르 레 메리트 시민 계급 훈장을 수여했다.[13] 몰트케는 자신의 지휘 아래 독일 대참모본부가 1874년부터 1881년 사이에 출판한 프랑스-프로이센 전쟁의 공식 역사 편찬 작업을 감독했다. 전쟁 후 그는 국민적 영웅이자 유명 인사가 되었으며, 19세기 말과 20세기 초에 걸쳐 독일 전역에 50개 이상의 몰트케 기념비가 세워졌다. 이들 중 일부는 제2차 세계 대전 중 또는 이후에 파괴되었지만 다수가 현재까지 남아있다.

노령으로 체력 쇠퇴를 느낀 몰트케는 1879년경부터 사직 의사를 밝혔으나, 빌헬름 1세는 그의 공적을 높이 사 퇴역을 허락하지 않았다.[333][334] 대신 1881년 알프레트 폰 발더제 장군을 참모차장으로 임명하여 몰트케의 업무 부담을 줄여주었다.[333][335][336] 만년의 10년 동안은 조카인 헬무트 요한 루트비히 폰 몰트케(소 몰트케)가 부관을 맡았는데, 자녀가 없던 몰트케는 그를 아들처럼 아꼈다.[337] 1883년 5월 20일 칙령으로 참모총장에게 평시에도 황제에게 직접 보고할 수 있는 유악상주 권한이 인정되어 참모본부의 위상이 더욱 높아졌다.[331][338]

1888년 3월 9일 빌헬름 1세, 6월 15일 프리드리히 3세가 연이어 사망하고 빌헬름 2세가 즉위하자, 몰트케는 1888년 8월 10일 참모총장직에서 공식적으로 물러났다. 빌헬름 2세는 그의 사직을 수락하면서 형식적인 직위인 국방위원회 위원장직을 제안했고 몰트케는 이를 수락했다.[339] 후임 참모총장은 알프레트 폰 발더제가 맡았다. (조카 헬무트 요한 루트비히 폰 몰트케는 1906년부터 1914년까지 참모총장을 지냈다.)

1890년 10월 26일, 그의 90번째 생일은 국경일로 지정되어 성대하게 기념되었다.[330] 퇴임 후 몰트케는 영지 크라이자우나 베를린 참모본부 내 자택에서 지냈다.[344] 1891년 4월 24일, 프로이센 귀족원 회의 참석 후 저녁 친족 모임에 참여했다가 피로를 느끼고 옆방으로 옮겨 휴식을 취하던 중 의자에서 쓰러진 채 발견되어 침실로 옮겨졌으나 곧 숨을 거두었다.[333][344][345] 그는 국장을 치렀으며, 카이저 빌헬름 2세를 포함한 수천 명이 조문했다. (비스마르크는 참석하지 않았다.) 그의 유해는 군대의 호위 속에 베를린 레르터 역에서 열차에 실려 슐레지엔으로 운송되었다.[16] 몰트케의 유해는 크라이사우 영지의 가족 묘소에 안장되었으나, 제2차 세계 대전 이후 오데르-나이세 선에 의해 슐레지엔이 폴란드 영토가 되면서 묘지가 약탈당해 현재는 유해가 남아있지 않은 것으로 알려져 있다.

'''군사 사상과 전략'''

몰트케는 "전쟁에는 시대를 초월한 일반 원칙이 존재하지 않으며, 전사(戰史)에서 승리의 공식을 찾는 것은 불가능하다"는 신념을 가지고 있었다.[346] 이러한 생각은 그가 기존의 군사 상식을 과감히 버리고 새로운 전략을 구사할 수 있는 바탕이 되었다.

그의 대표적인 전략은 "분산하여 진격하고, 포위하여 일제히 공격한다"는 것이었다. 이는 나폴레옹 시대의 상식이었던 전력 집중과 내선 작전의 우위를 뒤집는 것이었다.[236] 몰트케는 철도와 전신의 발달로 병력을 분산시켜 진격하더라도 공격 시점에 맞춰 신속하게 집결(분진합격)시키는 것이 가능해졌다고 보았다. 이를 통해 보급 문제를 해결하고, 포위하는 외선 작전이 오히려 유리하다고 판단했다.[347][348][276] 또한 드라이제 소총과 같은 신무기로 인한 프로이센군의 화력 증강과 군제 개혁을 통한 보병의 기동력 향상도 이러한 전략 변화의 배경이 되었다.[236] 그는 적을 단순히 격퇴하는 것이 아니라 포위하여 섬멸하는 것을 중시했는데, 이는 "전쟁의 목적은 적 영토 점령이 아니라 적의 전투력과 전투 의지를 분쇄하는 것"이라는 카를 폰 클라우제비츠의 사상을 계승한 것으로 평가받는다.[276]

몰트케는 철도와 전신 같은 신기술을 군사적으로 적극 활용한 선구자였다.[176][201] 동시에 그는 기술의 불확실성을 인지하고, 현장 지휘관의 자율성을 존중하는 훈령 전술을 강조했다. 전체적인 목표를 제시하되 세부적인 실행은 현장 지휘관의 판단에 맡겨 전장의 안개 속에서도 유연하게 대처하도록 장려한 것이다.[178][349][350] 이는 지휘관의 독단으로 계획에 차질이 생길 위험도 있었지만, 몰트케는 이를 비판하기보다 상황 변화에 맞춰 전략을 수정하는 능력으로 극복해야 한다고 보았다.[352] 그는 "전쟁은 모든 것이 불확실하며, 확실한 것은 의지와 실행력뿐이다. 그것이 장수의 자산이다."라고 말했다.[353]

'''전쟁관과 정치 사상'''

몰트케는 "영원한 평화란 꿈에 불과하며, 결코 아름다운 꿈이 아니다. 전쟁은 신의 세계 질서의 일부이다."라며 전쟁을 통해 용기, 자기 부정, 희생정신 같은 고귀한 미덕이 길러진다고 보았다. 전쟁이 없다면 세계는 유물론 속에서 부패할 것이라고 주장하며 전쟁을 무조건 비판하는 것에 반대했다.[354][355] 그러나 동시에 "전쟁은 승리해도 자국민에게는 일종의 불행이며, 영토나 배상금 획득이 인명 손실과 유족의 슬픔을 메울 수는 없다"고 말하며 전쟁의 비극성을 인정하는 인도주의적 면모도 보였다.[356] 즉, 그는 전쟁을 재앙으로 보면서도 인간 정신을 고양시키는 측면이 있다고 여겼다.[354]

그는 프랑스-프로이센 전쟁 후반기에 나타난 게릴라 활동 등을 보며 전쟁의 양상이 국민 전체가 참여하는 '국민 전쟁'으로 변해가고 있다고 인식했지만, 이러한 변화에 불쾌감을 느끼며 "무장한 군중은 군대가 아니며, 그런 자들을 전투에 내모는 것은 야만적인 행위"라고 비판했다.[357]

정치적으로 몰트케는 에드빈 폰 만토이펠이나 알브레히트 폰 론 같은 동료 군인들에 비해 정치색이 옅은 직업 군인으로 평가받는다. 이 때문에 군사적 관점을 우선시하는 몰트케와 정치적 관점을 중시하는 비스마르크 사이에 의견 충돌이 발생하기도 했다.[358] 프랑스-프로이센 전쟁 이후 몰트케는 프랑스와 러시아에 대한 예방 전쟁을 일관되게 주장했지만, 비스마르크는 정치적 이유로 이를 받아들이지 않았다.[340][343]

그는 확고한 보수주의자로서 사회주의의 확산을 경계했으며, 장차 군대를 동원해 사회주의 세력을 배제해야 한다고 생각했다.[359] 또한 민주주의를 혐오했으며, 미국 남북 전쟁이나 프랑스-프로이센 전쟁에서 활동한 민병에 대해서도 민주주의적 성향을 이유로 불신하며 정규군의 우월성을 확신했다.[360][361] 이러한 몰트케의 모습은 국민에 대한 불신과 혐오감을 가지면서도 근대적 통일 군대를 통해 프로이센의 권위주의 체제를 유지하려 했던 비스마르크와 유사한 이중성을 보여준다.[362]

'''후대에 미친 영향'''

- 프랑스군: 패전 이듬해인 1871년 참모 본부를 창설하고 프로이센식 조직 체계와 클라우제비츠 연구를 도입했다.[375]

- 미국군: 미국-스페인 전쟁 이후 프로이센 참모본부를 모델로 조직을 개편했으며, 이는 훗날 미국 국방부(펜타곤)의 모태가 되었다.[376]

- 러시아군, 영국군: 러시아 역시 참모본부를 개편했으며, 영국도 20세기에 들어 프로이센 참모본부를 참고했다.[377]

그러나 프랑스, 미국, 영국 등에서는 참모의 역할이 전통적인 서기나 전령 수준에 머무르는 경향이 일부 남았다.[373]

몰트케의 영향을 가장 강하게 받은 군대는 일본 제국 육군과 오스만 제국군이었다.

- 일본 제국 육군: 초기 프랑스식 군제를 따르던 일본 육군은 프랑스-프로이센 전쟁 이후 프로이센식 참모 본부 제도를 도입했다.[378] 1884년 고용 외국인으로 초빙된 몰트케의 제자 클레멘스 빌헬름 야코프 메켈 소령의 주도로 독일식 군제 개혁(공격 지향의 사단 재편성, 징병제 도입, 명령 체계 간결화 등)을 단행했다.[379][380] 육군대학에서도 독일식 참모 교육이 확립되었다.[381] 이렇게 개편된 일본 육군은 청일 전쟁과 러일 전쟁에서 승리하는 데 몰트케식 전략(분산 진격, 포위 섬멸)을 활용하여 성과를 거두었다.[382][383] 러일 전쟁 승전 후 고다마 겐타로 참모총장 등 일본 육군 수뇌부는 메켈의 공적에 감사하며 추모제를 지내기도 했다.[384]

- 오스만 제국군: 1830년대 몰트케 자신이 교관으로 파견되었으나 큰 개혁은 이루지 못했다.[101] 본격적인 독일식 개혁은 러-투르크 전쟁 패전 후인 1883년 콜마어 폰 데어 골츠가 파견되면서 시작되었다. 골츠는 독일식 참모 교육과 군대 재편성을 추진했으나[381], 압뒬하미트 2세를 비롯한 내부 세력의 저항으로 개혁은 제한적으로 이루어졌다.[385] 그럼에도 1897년 그리스-투르크 전쟁에서 일부 성과를 보였으며[386], 골츠의 교육을 받은 청년 장교들이 훗날 청년 튀르크당 혁명을 주도하는 배경이 되었다.[387]

6. 추가 정보

헬무트 폰 몰트케는 많은 저서를 남기는 등 문학적 재능을 지닌 인물이었다.[363] 그는 어학에도 능통하여 독일어, 덴마크어, 프랑스어(육군대학에서 학습), 영어(아내를 통해), 튀르키예어(오스만 제국 주둔 시절 습득), 러시아어, 이탈리아어, 스페인어까지 총 8개 국어를 구사할 수 있었다.[364] 그의 취미는 음악 감상(특히 모차르트), 잎담배나 파이프 흡연, 그리고 독서였다.[365][53][366]

2012년, 토머스 에디슨 연구소 부지에서 비스마르크와 몰트케의 육성이 녹음된 축음기의 왁스 실린더가 발견되었다. 이 녹음은 1889년에 이루어졌으며, 몰트케는 셰익스피어의 작품과 괴테의 『파우스트』 일부를 낭독했다. 1800년에 태어난 몰트케는 현재까지 육성이 남아있는 인물 중 세계에서 가장 나이가 많은 사람으로 여겨진다.[367]

몰트케는 "과묵하고, 일찍 일어나며, 소식하는" 성격이었던 반면, 비스마르크는 "수다스럽고, 늦잠을 자며, 대식가"여서 개인적으로는 잘 맞지 않았다고 전해진다.[331][368] 그럼에도 불구하고 몰트케는 자신이 가장 우려했던 다면 전쟁 상황을 외교적으로 막아주는 비스마르크의 능력을 높이 평가하여 그의 외교 정책에 관여하지 않고 오히려 협력했다.[331]

예를 들어, 1879년 비스마르크가 독오 동맹 체결을 추진할 때 빌헬름 1세는 러시아와의 관계 악화를 우려하며 신중한 태도를 보였으나, 몰트케는 군사적 관점에서 황제를 설득하여 동맹 체결을 지지하게 만들었다.[369] 또한 1887년, 당시 참모총장 대리였던 발더제 장군이 러시아의 군비 확장을 이유로 황제에게 직접 대러시아 개전을 건의해야 한다고 주장했을 때도, 몰트케는 먼저 비스마르크에게 의견을 물었다. 비스마르크가 예방 전쟁에 반대하자 몰트케는 이를 받아들여 황제에게 직접 건의하는 권한을 사용하지 않았다.[369] 몰트케는 전시 작전 지휘에 대한 비스마르크의 간섭은 배제하려 했지만, 평시 외교는 전적으로 비스마르크에게 맡겼다. 이는 전쟁이 정치 지도자의 수단일 뿐이라고 생각했기 때문이다.[368][369]

비스마르크 역시 여러 갈등에도 불구하고 몰트케를 깊이 신뢰했다. 프로이센-프랑스 전쟁 중 비스마르크는 몰트케에 대해 "정말 보기 드문 인물이다. 의무를 체계적으로 수행하고, 무엇이든 항상 준비되어 있으며, 무조건 신뢰할 수 있었다. 그러면서도 완전히 냉정했다.", "몰트케는 평생 모든 것에 절제를 알고 있었다."라고 평가했다.[370]

이처럼 비스마르크와 몰트케가 각각 수상과 참모총장을 맡았던 시기에는 참모총장이 가진 강력한 정치적 권한(황제 직접 보고권 등)이 큰 문제를 일으키지 않았다. 그러나 참모총장이 정치 지도자를 따르지 않거나 정치 지도자가 유약할 경우, 군부의 의사에 반하는 정치를 펼치기 어려워질 수 있는 구조적 위험이 내포되어 있었다.[371] 역사가 발터 겔리츠는 그의 저서 『독일 참모본부 흥망사』에서 "비스마르크와 몰트케라는 조합은 프로이센 역사상 단 한 번 있었으며, 다시는 반복되지 않았다"고 평가하며 이 시기의 특수성을 강조했다.[372]

=== 주요 경력 ===

| 기간 | 직책 |

|---|---|

| 1822년 3월 19일 - 1823년 | 프로이센 육군 제8 근위 보병 연대 소속 |

| 1823년 - 1826년 | 프로이센 전쟁대학 재학 |

| 1827년 - 1828년 | 제5 사단 사단 학교 교관 |

| 1828년 - 1831년 | 참모 본부 지적 측량부 근무 |

| 1833년 3월 30일 - | 참모 본부 부속 |

| 1836년 6월 8일 - 1839년 9월 | 오스만 제국 주재 |

| 1840년 4월 18일 - 1845년 10월 18일 | 제4 군단 참모 |

| 1845년 10월 18일 - 1846년 7월 12일 | 하인리히 왕자(Heinrich von Preußen (1781–1846)de) 부관 |

| 1846년 12월 24일 - 1848년 5월 16일 | 제8 군단 참모 |

| 1848년 5월 16일 - 1848년 8월 22일 | 참모 본부 전사 과장 |

| 1848년 8월 22일 - 1855년 9월 1일 | 제4 군단 참모장 |

| 1855년 9월 1일 - 1858년 10월 29일 | 프리드리히 황태자 부관 |

| 1857년 10월 29일 - 1858년 9월 18일 | 참모총장 대리 |

| 1858년 9월 18일 - 1888년 8월 10일 | 참모총장 |

| 1867년 4월 - 1891년 4월 24일 | 북독일 연방·독일 제국 제국 의회 의원 |

| 1872년 1월 28일 - 1891년 4월 24일 | 프로이센 귀족원 종신 의원 |

| 1888년 8월 10일 - ? | 국방 위원회 위원장 |

=== 주요 훈장 ===

| 훈장 | 수훈 연도 |

|---|---|

| 푸르 르 메리트 훈장 | 1839년 12월 27일[389] |

| 흑수리 훈장 | 1866년[394] |

| 대철십자 훈장 | 1871년 3월 22일[396] |

7. 계급

1870년 10월 28일, 백작(Graf|그라프de) 작위를 받았다.[394][397]

7. 1. 덴마크 육군

7. 2. 프로이센 육군

| 날짜 | 계급 |

|---|---|

| 1822년 3월 19일 | 소위 (Sekonde-Leutnant|제콘데로이트난트de) |

| 1833년 3월 30일 | 중위 (Premierleutnant|프레미어로이트난트de) |

| 1835년 3월 30일 | 대위 (Hauptmann|하웁트만de) |

| 1842년 4월 12일 | 소령 (Major|마요어de) |

| 1850년 9월 26일 | 중령 (Oberstleutnant|오버스트로이트난트de) |

| 1851년 12월 2일 | 대령 (Oberst|오버스트de) |

| 1856년 8월 9일 | 소장 (Generalmajor|게네랄마요어de) |

| 1859년 5월 31일 | 중장 (Generalleutnant|게네랄로이트난트de) |

| 1866년 6월 8일 | 보병대장 (General der Infanterie|게네랄 데어 인판터리de) |

| 1871년 6월 16일 | 원수 (Generalfeldmarschall|게네랄펠트마르샬de) |

1857년, 참모총장 라이헤르가 사망하자 당시 군부 실력자였던 "국왕 개인 업무국"(군사 내국) 국장 에드빈 폰 만토이펠 소장은 섭정 빌헬름 왕자(정신병을 앓던 형 프리드리히 빌헬름 4세를 대신해 섭정이 됨)에게 몰트케를 후임 참모총장으로 추천했다. 하지만 몰트케가 아직 소장이었고 국왕의 병세가 호전될 가능성도 있었기에, 1857년 10월 29일에는 우선 참모총장 대행으로 임명되었다.[166][167][168]

이후 1858년 9월 18일, 정식으로 참모총장에 임명되었다.[151][167] 당시 그의 나이는 57세였으며, 이때부터 30년 동안 참모총장직을 역임하게 된다.[167] 당시 프로이센 군에서는 국왕 측근 조직인 군사 내국이 육군 대신을 능가하는 막강한 권한을 행사했고, 육군 대신 산하의 참모본부는 상대적으로 소외된 상태였다. 그러나 몰트케는 만토이펠과 달리 권력 확대에 큰 관심 없이 묵묵히 자신의 직무를 수행했다.[169][170]

참모총장 취임 후 몰트케는 참모본부의 조직 개편을 단행했다. 게르하르트 폰 샤른호르스트 시대의 편제를 따라 담당 지역별로 3개 부문(러시아·오스트리아 등을 담당하는 동방과, 프랑스 등을 담당하는 서방과, 오스트리아 외 독일 지역을 담당하는 독일과)을 창설했으며, 동시에 철도과를 신설하여 철도의 군사적 중요성에 대비했다.[165][171][172]

1859년 4월, 프랑스 제국과 사르데냐 왕국이 오스트리아 제국을 상대로 이탈리아 통일 전쟁을 일으켰다. 이 시기 러시아 주재 대사였던 오토 폰 비스마르크는 독일 연방의 패권을 둘러싼 오스트리아와의 경쟁 관계 때문에 반(反) 오스트리아 중립을 주장했다. 반면 몰트케는 오스트리아와의 대립을 심각하게 여기지 않았고, 오히려 오스트리아 측에 서서 참전하기를 희망했다.[180] 당시 몰트케는 "프로이센과 오스트리아가 협력하는 한 프랑스는 독일을 침공할 수 없다"고 생각했다.[180][181]

섭정 빌헬름 왕자는 전쟁 초기에는 모호한 태도를 보였으나, 6월 24일 솔페리노 전투에서 오스트리아가 패배하자 프로이센군 전체에 동원령을 내려 프랑스를 견제했다. 이에 프랑스 황제 나폴레옹 3세는 프로이센의 개입을 우려하여 7월 8일, 오스트리아에 비교적 관대한 조건으로 빌라프란카 휴전을 체결했다.[180]

이 전쟁은 몰트케에게 철도를 활용한 근대 전쟁의 중요한 연구 사례가 되었다.[182][183] 프랑스군과 오스트리아군 모두 철도를 이용해 대규모 병력을 이동시켰지만, 명령 전달의 어려움으로 인해 양측 모두 명령을 기다리며 정체된 부대가 많다는 점을 그는 간파했다. 프로이센군은 장교가 명령 없이도 포성이 들리는 곳으로 진격하도록 교육받았지만, 몰트케는 이를 더욱 발전시켜 평소 지휘관들에게 "보급과 진격은 분산하되, 전투 시에는 집결한다"는 원칙을 강조하고, 지휘관의 자주성과 독자적인 판단을 존중하는 문화를 만들고자 했다.[184]

또한 이 전쟁에서 오스트리아군은 화력 면에서 우세했음에도 불구하고 프랑스군의 총검 돌격에 큰 피해를 입고 결국 패배했다. 이 결과에 충격을 받은 오스트리아는 백병전의 중요성을 다시 평가하게 되었지만, 몰트케는 프랑스군의 백병전 능력보다는 오스트리아군이 너무 성급하게 무질서한 사격을 가한 것이 패인이라고 분석했다. 그는 이 전쟁의 교훈으로 사격 시 명령 계통 강화의 중요성을 강조했다.[185]

몰트케의 이러한 이탈리아 통일 전쟁 연구 결과는 1862년 참모본부 전사부(戰史部)에서 『1859년의 이탈리아 전쟁』이라는 제목으로 간행되었다.[186][187]

한편, 몰트케는 이 전쟁 중인 1859년 5월에 중장으로 승진했다.[180][188]

참조

[1]

German title

Graf

[2]

뉴스

Optimism has made wars likelier and bloodier

https://www.economis[...]

2017-10-12

[3]

웹사이트

Helmuth von Moltke – Prussian General, Strategist, Reformer Britannica

https://www.britanni[...]

2023-07-21

[4]

서적

Den Danske Landmilitæretat 1801–1894: II. Bind

Dansk Historisk Håndbogsforlag

1977

[5]

서적

A genius for war: the German army and general staff 1807–1945

Hero Books

[6]

서적

Die Ritter des Ordens pour le mérite 1812–1913

https://gdz.sub.uni-[...]

Ernst Siegfried Mittler & Sohn

[7]

웹사이트

Moltke, Helmuth von Britannica

https://www.encyclop[...]

2023-07-21

[8]

문서

Arden Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning

[9]

웹사이트

Reign of the Railroads

https://www.historyn[...]

2018-10-09

[10]

웹사이트

What is Strategy?

https://mwi.usma.edu[...]

2016-11-10

[11]

문서

Originally in Moltke, Helmuth, Graf von, Militarische Werke. vol. 2, part 2, pp. 33–40. Found in Hughes, Daniel J. (ed.) Moltke on the Art of War: selected writings. (1993). Presidio Press: New York, New York.

[12]

서적

송동훈의 그랜드투어 동유럽편

https://books.google[...]

김영사

2010-10-28

[13]

웹사이트

Moltke, Helmuth Graf von

https://www.deutsche[...]

2022-01-16

[14]

뉴스

Sedan 1870: Mit "Algebrahieben" schlug Helmuth von Moltke Frankreich

https://www.welt.de/[...]

2021-09-02

[15]

뉴스

Count Von Moltke Dead. Career Of Germany's Famous Field Marshal Ended. Death Came Suddenly Last Evening. Great Sorrow In Berlin. The Life Of A Man To Whom War Brought Greatness

https://www.nytimes.[...]

1891-04-25

[16]

문서

Otto Friedrich, Blood & Iron: From Bismarck to Hitler the von Moltke Family’s Impact on German History (HarperPerennial, 1995), pp. 10–15.

[17]

서적

The Milk Jug Was a Goat

https://books.google[...]

Simon & Schuster

[18]

웹사이트

Personal Items (page down)

https://paperspast.n[...]

Papers Past (National Library of New Zealand)

1891-01-17

[19]

웹사이트

Ladies Gossip (page down)

https://paperspast.n[...]

Papers Past (National Library of New Zealand)

1891-01-08

[20]

AV media

The 1880s Speak: Recent Developments in Archeophony

https://www.youtube.[...]

2012-05-19

[21]

뉴스

Restored Edison Records Revive Giants of 19th-Century Germany

https://www.nytimes.[...]

2012-01-30

[22]

웹사이트

First sound recording – Earliest-born person whose voice was recorded

https://benbeck.co.u[...]

2019-05-25

[23]

웹사이트

Stadt Hamburg Ehrenbürger

http://fhh.hamburg.d[...]

Fhh.hamburg.de

2008-06-17

[24]

간행물

Rangliste de Königlich Preußischen Armee

https://babel.hathit[...]

Ernst Siegfried Mittler & Sohn

[25]

간행물

Königlich Preussische Ordensliste

https://babel.hathit[...]

Gedruckt in der Reichsdruckerei

[26]

간행물

Königlich Preussische Ordensliste

https://babel.hathit[...]

Gedruckt in der Reichsdruckerei

[27]

문서

Hof- und Staats-Handbuch des Herzogtum Anhalt (1883) "Herzoglicher Haus-orden Albrecht des Bären" p. 17

https://www.digitale[...]

[28]

문서

Hof- und Staats-Handbuch des Großherzogtum Baden (1873), "Großherzogliche Orden" p. 61, 63

https://digital.blb-[...]

[29]

서적

Der K. Bayerische Militär-Max-Joseph-Orden

https://babel.hathit[...]

Ganghofer'sche Buchdruckerei

[30]

문서

Staatshandbücher für das Herzogtums Sachsen-Altenburg (1869), "Herzogliche Sachsen-Ernestinischer Hausorden" p. 26

https://zs.thulb.uni[...]

[31]

문서

Hof- und Staats-Handbuch des Großherzogtum Hessen (1879), "Großherzogliche Orden und Ehrenzeichen" pp. 23, 145

https://archive.org/[...]

[32]

서적

Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Oldenburg0: 1878

https://books.google[...]

Schulze

[33]

서적

Staatshandbuch für den Königreich Sachsen: 1888/89

https://babel.hathit[...]

Heinrich

[34]

문서

Staatshandbuch für das Großherzogtum Sachsen / Sachsen-Weimar-Eisenach (1885), "Großherzogliche Hausorden" p. 32

https://zs.thulb.uni[...]

[35]

문서

Hof- und Staats-Handbuch des Königreich Württemberg (1886/7), "Königliche Orden" pp. 36, 54

https://archive.org/[...]

[36]

간행물

Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie

1891

[37]

서적

Almanach royal officiel de Belgique

https://books.google[...]

Librairie polytechnique De Decq

[38]

서적

Calendario generale del Regno d'Italia

https://books.google[...]

Unione tipografico-editrice

[39]

서적

Military Order of the Holy Great Martyr and Victorious George: A Nominal List, 1769–1920

https://books.google[...]

[40]

서적

Les Grand'Croix de la Légion d'honneur de 1805 à nos jours. Titulaires français et étrangers

Archives & Culture

2009

[41]

간행물

Sveriges statskalender

https://gupea.ub.gu.[...]

2021-08-31

[42]

문서

渡部(2009) p.168

[43]

문서

世界伝記大事典(1981,11)

[44]

문서

世界伝記大事典(1981,11)

[45]

웹사이트

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

2018-01-08

[46]

문서

ミウルレル(1888)

[47]

문서

片岡(2002) p.227

[48]

문서

ゼークト(1943) p.181

[49]

문서

望田(1979) p.93

[50]

문서

大橋(1984) p.13/215

[51]

문서

ミウルレル(1888) p.2

[52]

문서

片岡(2002) p.228

[53]

문서

ゲルリッツ(1998) p.103

[54]

문서

渡部(2009) p.168

[55]

문서

大橋(1984) p.215

[56]

문서

ゼークト(1943) p.182

[57]

문서

片岡(2002) p.229

[58]

문서

片岡(2002) p.230

[59]

문서

ミウルレル(1888) p.5

[60]

문서

片岡(2002) p.228-229

[61]

문서

大橋(1984) p.216

[62]

문서

片岡(2002) p.233

[63]

문서

ミウルレル(1888) p.6

[64]

문서

大橋(1984) p.217

[65]

문서

ゼークト(1943) p.183

[66]

문서

片岡(2002) p.234

[67]

문서

渡部(2009) p.168

[68]

문서

ゼークト(1943) p.183-184

[69]

문서

ミウルレル(1888) p.8

[70]

문서

大橋(1984) p.218

[71]

서적

ゼークト(1943)

[72]

서적

大橋(1984)

[73]

서적

ミウルレル(1888)

[74]

서적

望田(1979)

[75]

서적

大橋(1984)

[76]

서적

ミウルレル(1888)

[77]

서적

片岡(2002)

[78]

서적

ゲルリッツ(1998)

[79]

서적

大橋(1984)

[80]

서적

ゼークト(1943)

[81]

서적

大橋(1984)

[82]

서적

片岡(2002)

[83]

서적

ゼークト(1943)

[84]

서적

片岡(2002)

[85]

서적

大橋(1984)

[86]

서적

片岡(2002)

[87]

서적

ミウルレル(1888)

[88]

서적

渡部(2009)

[89]

서적

ゼークト(1943)

[90]

서적

片岡(2002)

[91]

서적

片岡(2002)

[92]

서적

大橋(1984)

[93]

서적

大橋(1984)

[94]

서적

ゼークト(1943)

[95]

서적

ゼークト(1943)

[96]

서적

ミウルレル(1888)

[97]

서적

片岡(2002)

[98]

서적

大橋(1984)

[99]

서적

片岡(2002)

[100]

서적

ゼークト(1943)

[101]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[102]

서적

ゼークト(1943)

[103]

서적

渡部(2009)

[104]

서적

ミウルレル(1888)

[105]

서적

片岡(2002)

[106]

서적

ミウルレル(1888)

[107]

서적

片岡(2002)

[108]

서적

ミウルレル(1888)

[109]

서적

ミウルレル(1888)

[110]

서적

片岡(2002)

[111]

서적

片岡(2002)

[112]

서적

ミウルレル(1888)

[113]

서적

ゼークト(1943)

[114]

서적

片岡(2002)

[115]

서적

大橋(1984)

[116]

서적

ゼークト(1943)

[117]

서적

ミウルレル(1888)

[118]

서적

柘植(1995)

[119]

서적

大橋(1984)

[120]

서적

ゼークト(1943)

[121]

서적

片岡(2002)

[122]

서적

大橋(1984)

[123]

서적

片岡(2002)

[124]

서적

ゼークト(1943)

[125]

서적

片岡(2002)

[126]

서적

大橋(1984)

[127]

서적

渡部(2009)

[128]

서적

片岡(2002)

[129]

서적

片岡(2002)

[130]

서적

片岡(2002)

[131]

서적

ゼークト(1943)

[132]

서적

ミウルレル(1888)

[133]

서적

ミウルレル(1888)

[134]

서적

大橋(1984)

[135]

서적

柘植(1995)

[136]

서적

大橋(1984)

[137]

서적

ゼークト(1943)

[138]

서적

柘植(1995)

[139]

서적

ミウルレル(1888)

[140]

서적

片岡(2002)

[141]

서적

渡部(2009)

[142]

서적

ミウルレル(1888)

[143]

서적

大橋(1984)

[144]

서적

大橋(1984)

[145]

서적

ゼークト(1943)

[146]

서적

大橋(1984)

[147]

서적

片岡(2002)

[148]

서적

ゼークト(1943)

[149]

서적

ゼークト(1943)

[150]

서적

ゼークト(1943)

[151]

서적

ゲルリッツ(1998)

[152]

서적

片岡(2002)

[153]

서적

大橋(1984)

[154]

서적

大橋(1984)

[155]

서적

ゼークト(1943)

[156]

서적

ゼークト(1943)

[157]

서적

片岡(2002)

[158]

서적

大橋(1984)

[159]

서적

ゼークト(1943)

[160]

서적

ゼークト(1943)

[161]

서적

大橋(1984)

[162]

서적

ミウルレル(1888)

[163]

서적

大橋(1984)

[164]

서적

ゼークト(1943)

[165]

서적

柘植(1995)

[166]

서적

大橋(1984)

[167]

서적

片岡(2002)

[168]

서적

渡部(2009)

[169]

서적

大橋(1984)

[170]

서적

ゲルリッツ(1998)

[171]

서적

片岡(2002)

[172]

서적

ゲルリッツ(1998)

[173]

서적

片岡(2002)

[174]

서적

片岡(2002)

[175]

서적

ゲルリッツ(1998)

[176]

서적

渡部(2009)

[177]

서적

ゲルリッツ(1998)

[178]

서적

渡部(2009)

[179]

서적

柘植(1995)

[180]

서적

ゼークト(1943)

[181]

서적

大橋(1984)

[182]

서적

ゲルリッツ(1998)

[183]

서적

片岡(2002)

[184]

서적

片岡(2002)

[185]

서적

片岡(2002)

[186]

서적

片岡(2002)

[187]

서적

ゼークト(1943)

[188]

서적

大橋(1984)

[189]

서적

片岡(2002)

[190]

서적

片岡(2002)

[191]

서적

望田(1979)

[192]

서적

望田(1979)

[193]

서적

エンゲルベルク(1996)

[194]

서적

大橋(1984)

[195]

서적

片岡(2002)

[196]

서적

望田(1979)

[197]

서적

ゲルリッツ(1998)

[198]

서적

ゲルリッツ(1998)

[199]

서적

ゼークト(1943)

[200]

서적

片岡(2002)

[201]

서적

望田(1979)

[202]

서적

望田(1979)

[203]

서적

大橋(1984)

[204]

서적

柘植(1995)

[205]

서적

望田(1979)

[206]

서적

望田(1979)

[207]

서적

渡部(2009)

[208]

서적

望田(1979)

[209]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[210]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[211]

서적

望田(1979)

[212]

서적

大橋(1984)

[213]

서적

大橋(1984)

[214]

서적

大橋(1984)

[215]

서적

片岡(2002)

[216]

서적

ゼークト(1943)

[217]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[218]

서적

柘植(1995)

[219]

서적

大橋(1984)

[220]

서적

大橋(1984)

[221]

서적

大橋(1984)

[222]

서적

柘植(1995)

[223]

서적

片岡(2002)

[224]

서적

望田(1979)

[225]

서적

望田(1979)

[226]

서적

ゲルリッツ(1998)

[227]

서적

ゼークト(1943)

[228]

서적

大橋(1984)

[229]

서적

望田(1979)

[230]

서적

渡部(2009)

[231]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[232]

서적

望田(1979)

[233]

서적

渡部(2009)

[234]

서적

大橋(1984)

[235]

서적

ゲルリッツ(1998)

[236]

서적

エンゲルベルク(1996)

[237]

서적

渡部(2009)

[238]

서적

片岡(2002)

[239]

서적

エンゲルベルク(1996)

[240]

서적

ゼークト(1943)

[241]

서적

大橋(1984)

[242]

서적

前田(2009)

[243]

서적

前田(2009)

[244]

서적

大橋(1984)

[245]

서적

片岡(2002)

[246]

서적

大橋(1984)

[247]

서적

渡部(2009)

[248]

서적

大橋(1984)

[249]

서적

片岡(2002)

[250]

서적

望田(1979)

[251]

서적

片岡(2002)

[252]

서적

望田(1979)

[253]

서적

渡部(2009)

[254]

서적

大橋(1984)

[255]

서적

望田(1979)

[256]

서적

ゼークト(1943)

[257]

서적

渡部(2009)

[258]

서적

渡部(2009)

[259]

서적

大橋(1984)

[260]

서적

渡部(2009)

[261]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[262]

서적

大橋(1984)

[263]

서적

渡部(2009)

[264]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[265]

서적

ゼークト(1943)

[266]

서적

片岡(2002)

[267]

서적

ゲルリッツ(1998)

[268]

서적

渡部(2009)

[269]

서적

片岡(2002)

[270]

서적

ゼークト(1943)

[271]

서적

ミウルレル(1888)

[272]

서적

望田(1979)

[273]

서적

望田(1979)

[274]

서적

渡部(2009)

[275]

서적

渡部(2009)

[276]

서적

渡部(2009)

[277]

서적

望田(1979)

[278]

서적

大橋(1984)

[279]

서적

エンゲルベルク(1996)

[280]

서적

ゲルリッツ(1998)

[281]

서적

大橋(1984)

[282]

서적

望田(1979)

[283]

서적

渡部(2009)

[284]

서적

望田(1979)

[285]

서적

大橋(1984)

[286]

서적

望田(1979)

[287]

서적

片岡(2002)

[288]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[289]

서적

片岡(2002)

[290]

서적

大橋(1984)

[291]

서적

望田(1979)

[292]

서적

大橋(1984)

[293]

서적

前田(2009)

[294]

서적

前田(2009)

[295]

서적

大橋(1984)

[296]

서적

大橋(1984)

[297]

서적

大橋(1984)

[298]

서적

渡部(2009)

[299]

서적

望田(1979)

[300]

서적

大橋(1984)

[301]

서적

大橋(1984)

[302]

서적

大橋(1984)

[303]

서적

大橋(1984)

[304]

서적

大橋(1984)

[305]

서적

前田(2009)

[306]

서적

大橋(1984)

[307]

서적

前田(2009)

[308]

서적

渡部(2009)

[309]

서적

前田(2009)

[310]

서적

前田(2009)

[311]

서적

前田(2009)

[312]

서적

前田(2009)

[313]

서적

望田(1979)

[314]

서적

前田(2009)

[315]

서적

望田(1979)

[316]

서적

大橋(1984)

[317]

서적

エンゲルベルク(1996)

[318]

서적

望田(1979)

[319]

서적

望田(1979)

[320]

서적

望田(1979)

[321]

서적

望田(1979)

[322]

서적

大橋(1984)

[323]

서적

望田(1979)

[324]

서적

望田(1979)

[325]

서적

渡部(2009)

[326]

서적

望田(1979)

[327]

서적

望田(1979)

[328]

서적

渡部(2009)

[329]

서적

ゼークト(1943)

[330]

서적

ゼークト(1943)

[331]

서적

渡部(2009)

[332]

서적

ゲルリッツ(1998)

[333]

서적

片岡(2002)

[334]

서적

ゼークト(1943)

[335]

서적

ゼークト(1943)

[336]

서적

渡部(2009)

[337]

서적

ゲルリッツ(1998)

[338]

서적

ゲルリッツ(1998)

[339]

서적

ゼークト(1943)

[340]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[341]

서적

片岡(2002)

[342]

서적

片岡(2002)

[343]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[344]

서적

ゼークト(1943)

[345]

서적

ゲルリッツ(1998)

[346]

서적

片岡(2002)

[347]

서적

大橋(1984)

[348]

서적

渡部(2009)

[349]

서적

片岡(2002)

[350]

서적

ゼークト(1943)

[351]

서적

大橋(1984)

[352]

서적

大橋(1984)

[353]

서적

ゲルリッツ(1998)

[354]

서적

ゼークト(1943)

[355]

서적

片岡(2002)

[356]

서적

ゼークト(1943)

[357]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[358]

서적

望田(1979)

[359]

서적

望田(1979)

[360]

서적

望田(1979)

[361]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[362]

서적

望田(1979)

[363]

서적

渡部(2009)

[364]

서적

片岡(2002)

[365]

서적

渡部(2009)

[366]

서적

大橋(1984)

[367]

뉴스

Restored Edison Records Revive Giants of 19th-Century Germany

http://www.nytimes.c[...]

ニューヨーク・タイムズ

2012-01-30

[368]

서적

ゲルリッツ(1998)

[369]

서적

渡部(2009)

[370]

서적

エンゲルベルク(1996)

[371]

서적

ゲルリッツ(1998)

[372]

서적

ゲルリッツ(1998)

[373]

서적

大橋(1984)

[374]

서적

渡部(2009)

[375]

서적

渡部(2009)

[376]

서적

渡部(2009)

[377]

서적

ゲルリッツ(1998)

[378]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[379]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[380]

서적

大橋(1984)

[381]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[382]

서적

渡部(2009)

[383]

서적

大橋(1984)

[384]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[385]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[386]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[387]

서적

三宅、新谷、中島、石津(2011)

[388]

서적

ゼークト(1943)

[389]

서적

ゼークト(1943)

[390]

서적

ゼークト(1943)

[391]

서적

ゼークト(1943)

[392]

서적

ゼークト(1943)

[393]

서적

ゼークト(1943)

[394]

간행물

Helmuth Graf von Moltke

https://www.deutsche[...]

[395]

서적

ミウルレル(1888)

[396]

웹사이트

The Prussian Machine

http://home.comcast.[...]

[397]

서적

ゼークト(1943)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com