구례 화엄사 각황전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

구례 화엄사 각황전은 조선 후기 건축 양식을 따르는 불전으로, 1702년에 완공되어 1962년 국보 제67호로 지정되었다. 임진왜란 이후 화엄종 사찰의 부흥을 상징하며, 2층 목조 건물로, 1층은 맞배지붕, 2층은 우진각지붕 형태를 갖는다. 내부에는 삼세불을 모신 불단과 다양한 불화가 있으며, 특히 삼세불회도는 조선 불교 미술의 특징을 잘 보여준다.

더 읽어볼만한 페이지

- 화엄사 - 구례 화엄사 원통전 앞 사자탑

구례 화엄사 원통전 앞 사자탑은 2층 기단과 1층 탑신으로 구성되고 사자 조각상이 기단을 받치는 독특한 형태의 석탑으로, 9세기 통일 신라 시대에 제작되어 대한민국의 보물 제300호로 지정되었다. - 화엄사 - 구례 화엄사 목조비로자나삼신불좌상

구례 화엄사 목조비로자나삼신불좌상은 1634년에서 1635년 사이 조성된 현존 최대 크기의 목조불상으로, 삼신불 도상으로는 유일한 사례이며, 17세기 불상 양식의 기준이 되고 불교 미술 부흥기를 보여주는 중요한 유물로 2021년 국보로 지정되었다. - 전라남도의 국보 - 여수 진남관

여수 진남관은 조선시대 전라좌수영의 객사로, 임진왜란과 정유재란의 승리를 기념하며, 현존하는 지방 관아 건물 중 최대 규모이고 건축적, 예술적 가치가 높아 국보로 지정된, 이주법과 다포계 및 익공계 수법이 혼용된 건축 양식이 특징인 건물이다. - 전라남도의 국보 - 순천 송광사 국사전

순천 송광사 국사전은 송광사 내 조선 초기 건축물로, 주심포 맞배집 양식에 16국사 진영이 봉안되어 있고, 전쟁의 피해 속에서도 보존된 가치 있는 건축물이다. - 조선의 건축물 - 숭례문

숭례문은 1398년에 완공된 조선 시대 서울의 대표적인 건축물이며, 국보 제1호로 지정되었으나 방화 사건으로 훼손되어 복구되었고, 다양한 논란의 중심에 서기도 했다. - 조선의 건축물 - 광한루

광한루는 조선 시대 남원에 세워진 누각으로, 광통루에서 유래하여 광한청허부의 의미를 담아 개칭되었고, 정유재란 후 재건되었으며, 춘향전의 배경으로 광한루원으로 확장되어 관리되고 있다.

| 구례 화엄사 각황전 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 종교 | 한국 불교 |

| 한국어 이름 | 각황전 |

| 로마자 표기 | Gakhwangjeon |

| 국가 | 대한민국 |

| 문화재 지정 | 종류: 국보 지정 번호: 67 |

| 상세 정보 | |

| 소재지 | 전라남도 구례군 마산면 화엄사로 539, 화엄사 (황전리) |

| 지정일 | 1962년 12월 20일 |

| 시대 | 조선시대 |

| 소유자 | 화엄사 |

2. 역사

각황전은 조선 시대 불교 건축의 뛰어난 사례로, 1962년 대한민국의 국보 67호로 지정되었다.[38] 17세기에 지어진 4개의 다층 불전 중 하나이며, 법주사의 대웅보전(1618)과 팔상전 (1626), 금산사의 미륵전(1635) 등이 이에 해당한다. 이 중 각황전은 대웅보전과 가장 유사하며, 두 전각은 크기가 같고 내부도 거의 동일하다. 7칸 5칸 규모의 건축물은 매우 드문데, 각황전은 조선 후기에 지어진 유일한 사례이다.[38]

임진왜란으로 장육전이 소실된 후, 벽암 각성이 1630년부터 1636년까지 화엄사를 복원하였으나, 정묘호란 이후 어려운 경제 상황으로 장육전 재건은 이루어지지 못했다. 이후 백암 성총과 계파 성능 등 벽암 각성의 제자들이 장육전 재건을 위해 노력하였다.

1699년 공사가 시작되었으나, 성총은 1700년에 사망하여 완공을 보지 못했다. 재건은 사찰의 영향력, 국가의 지원, 왕실의 관심이 결합되어 가능했으며, 숙종의 후궁인 화경과 그녀의 아들 연잉군이 주요 후원자였다. 당시 노론이 정치적 지배력을 되찾아 불교에 대한 새로운 배척을 조장했기 때문에, 이러한 후원은 이례적인 것이었다.

1701년 의식 중에 용마루에 봉안된 "상량문"은 채팽윤이 작성했다. 전각 건설은 1702년에 완료되었고, 1703년에는 일곱 개의 제단 조각상이 제작되었으며, 이를 봉안하기 위한 일주일 간의 대규모 법회가 열렸다. 건물은 수도에서 새로운 편액이 내려온 후 각황전(覺皇殿)으로 개칭되었다.

일제강점기에 각황전은 대대적인 보수를 거쳤는데, 이때 건물이 완전히 해체된 후 재건되었다. 광복 이후에도 각황전은 여러 차례 보수되었다.

2. 1. 통일신라와 화엄종

통일 신라 시대에 화엄사는 화엄종의 주요 사찰이었다.[1] 당시 화엄사의 주요 건물은 장육전이었는데, 장육전은 다층 목조 구조로 내부에 ''화엄경'' 전문이 새겨진 석판이 벽에 부착되어 있었다.[2] 그러나 임진왜란 중이던 1593년에 일본군이 화엄사를 불태우면서 장육전도 함께 소실되었다.[3] 이후 벽암 각성(1575-1660)이 1630년부터 1636년까지 화엄사를 복원하였으며, 벽암 각성은 조선 왕조의 다른 주요 사찰들을 재건하는 데에도 기여한 인물이다.[4] 의승군의 최고위직에 있었던 각성은 조선 왕실과 긴밀한 관계를 맺었고, 그의 제자들도 대대로 이러한 관계를 이어갔다.[5] 각성은 화엄사에 대웅전 등 여러 필수 건물을 세웠으나, 정묘호란 이후 어려운 경제 상황으로 인해 장육전 재건 비용은 마련하기 힘들었다.[6]2. 2. 조선 후기 재건

임진왜란 때 소실된 장육전 터에 벽암 각성이 1630년부터 1636년까지 절을 복원하였으나, 정묘호란 이후 열악한 경제 상황으로 장육전 재건은 이루어지지 못했다.[1]화엄사와 다른 승려들의 기록에 따르면 장육전 재건은 각성의 마지막 소원이었다. 그의 뜻은 제자 백암 성총이 이어받았고, 성총은 1690년대에 화엄사로 옮겨와 기부금을 모금하기 위해 노력했다.[1] 성총은 3년간 그의 제자였던 계파 성능에게 전각 재건을 맡겼다. 성능은 예천 출신으로, 통도사 탑(1705)과 북한산성 축성(1711)을 이끌었으며, 관촉사(1735)와 쌍계사 대웅전(1738) 수리에도 참여했다.[1]

1699년에 공사를 시작했지만, 성총은 1700년에 사망하여 완공을 보지 못했다. 이 재건은 사찰의 영향력, 국가의 지원, 왕실의 관심이 결합되어 가능했다.[1] 주요 후원자는 숙종의 후궁인 화경이었으며, 그녀의 아들 연잉군도 후원하였다.[1]

당시 노론이 궁정에서 정치적 지배력을 되찾아 불교에 대한 새로운 배척을 조장했기 때문에, 이러한 후원은 이례적인 것이었다. 이강근 교수는 그들의 지원이 왕위 계승을 둘러싼 투쟁의 일부라고 주장한다.[1] 노론은 연잉군을 왕세자 대신으로 비밀리에 지지해 왔으며, 화경의 기부는 종교적인 것보다 정치적인 것으로 보인다.[1]

기록에 따르면 여러 정부 고위 관계자들도 기부자로 참여했다. 그들은 다음과 같다:[1]

| 직책 | 이름 |

|---|---|

| 관료 최고참 | 최석정 (1646–1715) |

| 좌의정 | 이세백 (1635–1703) |

| 영의정 | 신완 (1646–1707) |

| 병조판서 | 오도일 (1645–1703) |

| 이조 정2품 벼슬아치 | 조상구 (1640년 출생) |

| 세자에게 사사한 왕실 스승 | 홍씨 |

| 세무 행정 부서 정3품 관리 | 홍수주 (1669–1731) |

| 왕실 서기 | 채팽윤 (1669–1731) |

| 예조 정2품 관리 | 이돈 (1642–1713) |

1701년 의식 중에 용마루에 봉안된 "상량문"은 채팽윤이 작성했다.[1] 이 문서에 따르면 이 전각은 장흥 청원사 승려 능고 스님을 주축으로 45명의 설계팀에 의해 설계되었다. 부 건축사들은 계룡산의 특정되지 않은 사찰 출신 각해 스님과 여수 홍국사 출신 월원 스님이었다. 의승군에서 온 약 3000명의 승려들이 전라남도와 경상남도 주변 사찰에서 동원되어 육체 노동을 제공했으며, 화엄사에서 온 약 150명의 승려들도 작업에 직간접적으로 참여했다.[1] 성총의 제자인 고승 무영 수연 (1651–1719)도 전각 건설에 중요한 역할을 한 것으로 보인다.[1]

전각 건설은 1702년에 완료되었고, 1703년에는 일곱 개의 제단 조각상이 제작되었으며, 이를 봉안하기 위한 일주일 간의 대규모 법회가 열렸다.[1] 건물은 수도에서 새로운 편액이 내려온 후 각황전(覺皇殿)으로 개칭되었다.[1] 비문에 따르면, 이 조각은 형조 정2품 관리인 이진휴(1657–1710)가 1703년에 제작했다.[1]

2. 3. 일제강점기와 현대의 보수

일제강점기에 각황전은 대대적인 보수를 거쳤는데, 이때 건물이 완전히 해체된 후 재건되었다.[2] 이 작업은 일본인 건축가 후지시마 가이지로(1899–2002)가 주도했다. 후지시마 가이지로는 1928년 처음 화엄사를 방문하여 사찰을 조사하고 사진을 찍었으며, 1930년에 연구 결과를 발표했다. 그는 각황전의 심각한 손상 상태, 특히 지붕과 기둥의 문제를 지적하며 보수의 긴급성을 강조했다.[2] 정병헌이 화엄사 주지가 된 후, 조선총독부로부터 보수 비용을 지원받아 1936년에 보수가 시작되었다. 보수 과정에 대한 상세한 보고서는 없지만, 당시 제작된 청사진과 1941년 작업 완료 직후 촬영된 사진을 통해 변경 사항을 추론할 수 있다.[2]광복 이후에도 각황전은 여러 차례 보수되었다. 1961년에는 임천(1908–1965)의 지휘 아래 지붕이 보수되었고,[2] 1964년에도 지붕 공사가 진행되었을 것으로 보인다. 1966년부터 1969년까지 건물은 다시 복원되었고, 문화재청에 의해 건물 조사가 이루어졌다. 1983년에는 지붕 공사, 1984년에는 제단이 보수되었다.[2] 1985년부터 1986년까지 문화재청에 의한 사찰 건물 전체와 석조물에 대한 또 다른 조사가 이루어졌다.[2] 2000년에는 지붕과 정면 계단이 다시 보수되었다.[2] 문화재청은 2008년부터 2009년까지 각황전에 대한 조사를 실시했다.[3]

3. 건축

각황전은 1699년에 공사를 시작했지만, 성총은 1700년에 사망하여 완공을 보지 못했다. 재건은 사찰의 영향력, 국가의 지원, 왕실의 관심이 결합되어 가능했다. 주요 후원자는 숙종의 후궁이었던 화경과 그녀의 아들 연잉군이었다.

여러 정부 고위 관계자들도 기부자로 참여했다.

| 직책 | 이름 |

|---|---|

| 관료의 최고참 | 최석정 (1646–1715) |

| 좌의정 | 이세백 (1635–1703) |

| 영의정 | 신완 (1646–1707) |

| 병조판서 | 오도일 (1645–1703) |

| 이조의 정2품 벼슬아치 | 조상구 (1640년 출생) |

| 세자에게 사사한 왕실 스승 | 홍씨 |

| 세무 행정 부서의 정3품 관리 | 홍수주 (1669–1731) |

| 왕실의 서기 | 채팽윤 (1669–1731) |

| 예조의 정2품 관리 | 이돈 (1642–1713) |

당시 노론이 궁정에서 정치적 지배력을 되찾아 불교에 대한 새로운 배척을 조장했기 때문에 이들의 후원은 이례적이었다. 이강근 교수는 그들의 지원이 왕위 계승을 둘러싼 투쟁의 일부라고 주장한다. 노론은 연잉군이 장희빈의 아들인 왕세자를 대신할 가능성이 있는 인물로 비밀리에 지지해 왔다. 1721년 노론은 연잉군을 세자로 만들었고, 그는 나중에 왕위에 올라 영조가 된다.

주요 건물의 건설 상황을 설명하는 "상량문"은 채팽윤이 작성했으며 1701년 의식 중에 용마루에 봉안되었다. 이 문서에 따르면 이 전각은 장흥의 청원사 승려인 능고 스님을 주축으로 45명의 설계팀에 의해 설계되었다. 부 건축사들은 계룡산의 특정되지 않은 사찰 출신인 각해 스님과 여수의 홍국사 출신인 월원 스님이었다. 전라남도와 경상남도 주변 사찰에서 의승군 승려 약 3000명이 동원되어 육체 노동을 제공했으며, 화엄사 승려 약 150명도 작업에 직간접적으로 참여했다. 성총의 제자인 고승 무영 수연 (1651–1719)도 전각 건설에 중요한 역할을 한 것으로 보인다. 전각 건설은 1702년에 완료되었고, 이듬해에는 일곱 개의 제단 조각상이 제작되었으며, 이를 봉안하기 위한 일주일 간의 대규모 법회가 열렸다. 건물은 수도에서 새로운 편액이 내려온 후 각황전(覺皇殿)으로 개칭되었다. 비문에 따르면, 이 조각은 형조의 정2품 관리인 이진휴(1657–1710)가 1703년에 제작했다.[1]

각황전은 1768년 대선사 자운 척관에 의해 보수되었다. 청계사, 영곡사 승려, 군인, 마을 사람들, 남원의 감노사도 참여했다. 1847년에는 썩은 나무, 깨진 기와, 벽화를 교체하기 위해 다시 건물이 보수되었다. 1851년, 1860년(새로운 제단 그림 봉안), 1885년에 추가 작업이 있었다.

일제강점기에 각황전은 대대적인 보수를 거쳤는데, 이때 건물이 완전히 해체된 후 재건되었다. 후지시마 가이지로는 각황전의 보수, 특히 비가 새어 들어올 정도로 심하게 손상된 지붕과 여러 개의 무너진 기둥으로 인해 건물이 기울어진 상황에 대한 긴급성을 강조했다.

광복 이후 각황전은 여러 차례 보수되었다. 1961년 임천의 지휘 아래 지붕이 보수되었고, 1964년에도 지붕 공사가 진행되었을 것으로 보인다. 1966년부터 1969년까지 건물은 다시 복원되었고, 문화재청에 의해 건물에 대한 조사가 이루어졌다. 1983년 지붕 공사, 1984년 제단 보수가 있었다.[2] 1985년부터 1986년까지 문화재청에 의한 사찰 건물 전체와 석조물에 대한 또 다른 조사가 이루어졌다. 2000년에는 지붕과 정면 계단이 다시 보수되었다.[2]

각황전은 화엄사에서 가장 큰 법당이며,[4] 17세기에 지어진 4개의 다층 불전 중 하나이다. 7칸 5칸 규모의 건축물은 매우 드문데, 각황전은 조선 후기에 지어진 유일한 사례이다.

3. 1. 기단

통일신라 시대 장육전의 가구식 기단 양식을 그대로 사용하여 역사성을 계승했다. 화강암으로 만들어진 기단은 조선 시대 궁궐 건축과 유사한 규모를 자랑한다.[6] 높이는 약 1m이며,[5] 정면 30.9m, 측면 22.48m이다. 기단 상단에는 인방이 놓여 사각형 판석의 가장자리와 거의 대칭적인 처마를 형성하고, 표면은 일정한 간격으로 기둥석에 의해 끊어지는 총 694m2 면적의 사각형 매립 블록으로 덮여 있다.[5]사각형 받침대 위에는 40개의 둥근 기둥 받침(각각 너비 약 1m의 단일 화강암 조각)이 놓여 있다. 수 세기 동안 건물의 무게로 인해 기둥 받침의 높이는 매우 다양해졌다.[5] 화엄경이 새겨진 석판을 고정했던 홈의 흔적이 여러 면에서 보인다.[7] 건물 모서리에는 지붕 처마를 지지하는 기둥을 위한 4개의 더 작은 사각형 기둥 받침이 있다. 정면과 후면 중앙, 측면 앞쪽에는 각각 6개의 계단과 난간을 형성하는 삼각형 슬래브가 있는 계단이 있다. 암거는 건물의 뒷면과 측면을 따라 흐른다.[5]

기단은 일제강점기 동안 광범위하게 복원되었다. 임진왜란 중의 화재 피해와 수 세기에 걸쳐 축적된 부패로 인해 일부는 새로운 조적조로 교체해야 했다.[5] 복원 전에도 정면의 기본적인 형태는 거의 온전했지만 다른 세 면은 거의 모든 형태를 잃었다. 당시 도면에는 인방석이 부서졌고 많은 벽이 조각으로 부서졌음이 나타난다. 현재 표면을 덮고 있는 사각형 블록 대부분도 이 기간에 놓였지만, 원래 설계의 일부였던 것으로 알려져 있다.

3. 2. 구조

각황전은 2층 목조 건물로, 1층은 4.2m 높이의 기둥 24개로 지지되며, 건물 길이는 26.7m, 측면 길이는 18.2m이다.[8][10] 2층은 24.2m x 15.9m 크기이며, 10.4m 높이의 기둥 16개로 구성되어 제단을 둘러싼다.[8] 내부 기둥과 제단 뒤의 13.5m 높이의 중앙 기둥 4개[8]가 2층 지붕을 지탱한다. 각 기둥은 통나무 하나로 만들어졌으며, 처음에는 나무껍질만 벗겨 자연스러운 곡선을 살렸다.[8] 그러나 외부와 내부 기둥 윗부분은 일제강점기에 원뿔형으로 바뀌었고, 일부는 새 나무로 교체되었다.[11]전각은 정면 7칸, 측면 5칸의 드문 구조이다. 중앙 칸이 가장 넓고, 양쪽으로 갈수록 좁아져 시선을 건물 중앙으로 집중시킨다. 칸 길이는 2층의 가장 바깥쪽 칸을 제외하고 두 층 모두 동일하며, 2층 바깥쪽 칸은 1층 길이의 절반이다. 외부와 내부 기둥은 인방으로 보강된 장부맞춤으로 가로 연결되어 있고, 가로보로 서로 연결되어 있다.[8]

기둥 사이의 격자는 빛이 내부로 들어오게 하여 다른 동시대 건물보다 개방적인 공간을 만든다. 1층 정면 중앙 3칸은 4분합 문, 나머지는 2분합 문이다. 이 문들은 안쪽으로 열리며, 중간에 ''격자교살'' 격자살, 위에 빗살문(대각선 격자살), 아래에 평판을 사용한다.[12] ''격자교살''은 매우 드물게 사용되었으며, 조선 시대 이전에는 무위사 극락전과 홍국사 대웅전에서만 볼 수 있다. 측면과 뒷면 문은 일제강점기에 수리 또는 교체되었을 가능성이 있다.[12] 2층 기둥 사이에는 정자문(수직 격자) 창문이 있으며,[8] 이 창을 통해 들어오는 빛이 제단 조각상을 비춘다.

3. 3. 내부

각황전 내부는 한국 사찰에서는 보기 드물게 넓은 하나의 공간으로 이루어져 있다.[33] 중앙에는 수미산의 이름을 딴 '수미단'이라는 대형 목조 제단이 있는데, 길이 5칸, 깊이 1칸의 공간을 차지한다. 17세기와 18세기에 널리 사용된 이 제단은 3단 구조로 높은 대 위에 제단 조각상이 놓여 있다.[2] 그림이나 부조 이미지 없이 단순한 테두리로 마감된 면과 측면 패널은 일제강점기에 보수 공사를 거치면서 제단이 더 간결한 형태로 재건되었음을 보여준다. 이 크기의 전각에서는 천개가 없는 것이 일반적인 특징이다.[2]천장은 우물천장으로, 제단 바로 위(3칸 x 1칸 크기)는 평평하지만, 그 외에는 아래로 기울어져 있다. 전각 전체를 가로지르는 중앙 기둥은 제단 뒤편 벽을 이루며, 제단 그림이 걸려 있다.[2] 뒷면은 현대 시대의 아미타불 조각상이 중앙에 있고, 돌아가신 분들의 위패로 덮여 있다.[33] 벽과 제단의 중앙 위치는 전각 뒷면의 넓은 공간과 비교했을 때 예배 공간을 좁게 만드는 것으로 보인다.[2] 뾰족한 꼭대기가 있는 붉은 울타리(홍살책)는 원래 전각 뒤편에서 내부로 들어오는 것을 막는 데 사용되었으나 일제강점기에 제거되었다.[2] 1998년 나무 바닥으로 덮이기 전까지는 석재 기단의 상감된 블록이 보였다.[8]

3. 4. 지붕

각황전의 2층 지붕은 1층은 맞배지붕, 2층은 우진각지붕이다.[13] 처마는 가장자리가 위로 말려 올라가는 형태이며, 노출된 서까래는 길이를 따라 균일하게 뻗어 있고 모서리에서 부채꼴 모양(''선자연'')으로 퍼져 있다.[14] 용마루 길이는 24m이며, 박공은 높이가 4.8m이고 가장 낮은 지점 너비는 12.5m이다.[16]처마 아래에는 공포로 이루어진 다포가 있다.[8] 총 120개의 공포 묶음이 두 층에 걸쳐 분포되어 있는데(위층 64개, 아래층 56개), 건물 내부와 외부에 두 쌍의 도리를 지지한다. 각 기둥 위에는 공포 묶음이 하나씩 있고, 칸마다 두 개의 간포 묶음이 있지만, 1층 바깥 칸에는 하나만 있고 2층은 길이가 짧아 하나도 없다.[17] 이 다포는 지붕의 크기나 일반적인 단층 구조에서 보이는 정교함과 비교해 볼 때 장식보다는 기능적인 역할을 하는 것으로 보인다.

지붕은 1930년대 개축 이후 여러 차례 기와를 다시 덮었다. 위층 기와는 전통적인 한국식(''구와'')으로, 수제 기와와 기계 제작 기와가 섞여 있으며, 몇몇 기와에는 "쇼와" 12년과 13년(1937년~1938년)에 수리했다는 도장이 찍혀 있다. 아래층에는 현대식 기계 제작 기와만 있다. 처마는 생산 연도(1967년 또는 1999년)가 새겨진 이중 머리 용이 새겨진 초승달 모양 기와(''암막새'')와, 10잎 연꽃 또는 산스크리트어로 "옴" 음절이 새겨진 둥근 기와(''수막새'')가 번갈아 배열되어 있다. 용마루 끝과 처마 모서리에는 초승달 모양 처마 기와와 같은 장식 기와(''망와'')가 놓여 있다.[13] 박공 밑부분 기와는 1938년에 제작되었지만, 1700년 원래 기와를 본떠 만들었으며, 지붕 공사에 기여한 후원자 이름이 새겨져 있다.

3. 5. 현판

각황전(Gakhwangjeon Hall) 현판은 2층 중앙 칸의 인방과 서까래 사이에 부착되어 있다. 가로 4m, 세로 1.83m인 이 현판은 나란히 연결된 세로 널빤지로 구성되어 있으며, 틀에 둘러싸여 있다. 배경을 장식했던 금박은 완전히 퇴색되었지만, 글씨 자체는 여전히 흰색을 유지하고 있다.[1]

건물 앞면의 각 1층 기둥에는 8개의 현판에 적힌 연시(''주련'')가 걸려 있다.[19] 이러한 연시는 대개 내부에 안치된 불상과 관련이 있지만, 각황전의 경우 4행으로 된 첫 번째 연은 화엄사의 창건주인 의상 스님을 묘사한 것으로, 국사 의천 (1055–1101)의 글에서 차용되었고, 두 번째 연은 출처를 알 수 없다. 내용은 다음과 같다.

1. 偉論雄經罔不通 대승과 화엄을 통달하시고,

2. 一生弘護有深功 일생 동안 불법을 널리 보호하신 공덕 크시네.

3. 三千義學分燈後 삼천 제자에게 부처님 가르침의 등불을 나누어 주시니,

4. 圓敎宗風滿海東 화엄 원교의 종풍이 동해에 가득하네.

5. 西來一燭傳三世 서쪽에서 온 한 등불 삼세에 전하고,

6. 南國千年闡五宗 남쪽에서 천 년 동안 오종으로 퍼져갔네.

7. 遊償此增淸淨債 누가 이 청정한 공덕을 더하여 갚으랴,

8. 白雲回首與誰同 흰 구름이 머리를 돌리니 누구와 함께 하랴?

제작 연도는 알려지지 않았지만, 서명이 김용구 (1907–1982)가 제작한 것임을 나타내며, 그는 대웅전 현판의 연시를 제작한 서예가이기도 하다. 현판은 장식이 없으며, 길이는 약 3.5m이고 가로는 0.4m이다.[19]

3. 6. 단청

구례 화엄사 각황전 외벽의 단청은 거의 닳아 없어졌다. 그러나 공포 주변의 잔해와 조선고적도보의 사진을 통해 원래는 정교한 금단청 양식이었음을 짐작할 수 있다. 1층 공포 사이의 삼각형 모양 벽화는 가장 크게 남아있는 부분으로, 연꽃과 모란이 번갈아 그려져 있다. 정면에는 만개한 모습으로 묘사되어 있지만, 측면 벽으로 갈수록 점점 작아져 뒤쪽으로 갈수록 연꽃은 작은 봉오리, 모란은 백합처럼 보인다. 상당히 퇴색되어 원래 꽃의 색깔을 알아보기 어려우나, 희미하게 보이는 흰색, 진홍색, 녹색 얼룩과 꽃병의 윤곽선으로 짐작할 수 있다. 뒤쪽의 디자인은 정면과 완전히 달랐던 것으로 보이는데, 3개의 남아있는 해오라기 그림에서 알 수 있다. 해오라기는 날개를 완전히 펼치고, 길고 가느다란 목을 아래로 늘어뜨린 채, 마치 한 걸음 내딛으려는 듯 다리를 든 모습으로 그려져 있다.[21] 현존하는 2층 벽화는 모두 연꽃 그림이다.[21]내부의 칠해진 표면은 비교적 보존 상태가 좋으며, 각황전이 전라도 지역 단청의 훌륭한 예시이자 17세기와 18세기 양식 사이의 과도기를 보여주는 것으로 평가된다.[22] 녹색, 연어색, 붉은 황토색을 활용한 다양한 화려한 문양이 보와 공포의 모든 표면을 덮고 있다.[23] 천장 패널은 연꽃, 모란, 진홍색 네 잎 꽃(주화), 뜬 연꽃의 꽃무늬로 장식되어 있다. 천장의 평평한 부분 패널에는 붉은 황토색 배경에 꽃무늬가 있고, 녹색, 파란색, 연어색의 아라베스크로 둘러싸여 있다. 천장의 경사진 부분 패널에는 꽃과 아라베스크로 둘러싸인 연꽃 또는 각 여덟 개의 꽃잎에 한 글자씩 쓰인 한자가 그려져 있다.[24] 도리와 도리 사이 공간은 흙색 배경에 녹색으로 윤곽선을 그린 구름무늬(''운문'')로 장식되어 있다.[25]

아라한을 묘사한 벽 패널이 위층을 따라 이어져 있으며, 각 패널 사이에는 용의 얼굴이 그려져 있다. 어떤 아라한은 초승달 모양처럼 허리를 굽힌 채 밖을 바라보거나, 입을 크게 벌리고 손을 등 뒤로 포갠 채 하늘을 바라본다. 다른 아라한들은 똑바로 서서 한 손에는 cintamani를 들고 있거나, 머리를 숙이고 눈을 감고 마치 묵상하는 듯한 모습이다. 색깔 없는 인물들은 단순하지만 강렬한 붓 터치로 표현되었으며, 옷자락은 바람에 날리며 거의 사라지는 듯하다. 공포 사이의 공간에는 각각 부처상이 앉아 있다. 붉은 황토색 배경에 그려진 각 인물은 후광을 가지고 있으며, 꼬불꼬불한 머리카락은 매우 과장된 방식으로 표현되었다. 정수리에는 구슬이 보이며, 타원형 얼굴에는 이마에 진홍색 urna가 새겨져 있다.[25]

아라한은 또한 아래층의 많은 보와 벽에 그려져 있는데, 붉은 황토색으로 밝게 칠해진 나무줄기가 있는 녹색 나무 아래의 시냇물로 묘사되어 있으며, 천진한 소년 승려, 용 또는 호랑이가 함께 묘사되어 있다. 대부분 흙색 배경에 검은 잉크로 그려졌지만, 아라한의 연어색 피부, 호랑이의 흰 발, 용의 진홍색 혀는 이미지를 더욱 돋보이게 한다. 다른 곳에서는 목에 장고를 메고 오른손에 북채를 들고 하늘에서 내려오는 듯 바람에 날리는 천상의 옷을 입은 apsara의 이미지를 볼 수 있다. 공포 사이의 앉아있는 부처는 오방색의 후광으로 둘러싸인 연꽃 받침대에 나타나며, urna는 살색이고, 어떤 이미지에는 정수리 구슬이 완전히 생략되어 있다. 손은 주로 금강인 또는 법륜인을 취하고 있으며, 일부는 항마촉지인을 취하거나 가슴 높이로 손을 모으고 있다.[25]

정문 위의 중앙 장여에는 '주상전하(主上殿下)', '왕비전하(王妃殿下)', '세자저하(世子邸下)'가 적혀 있다.[26]

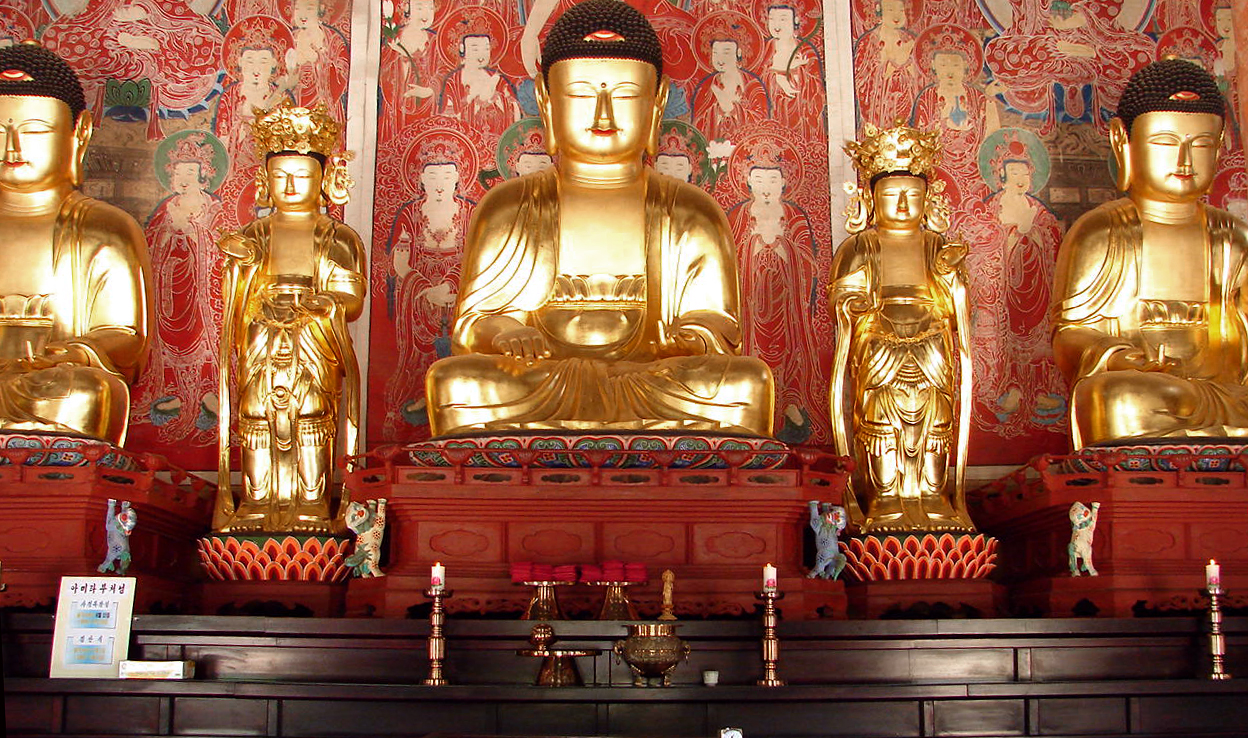

4. 불단과 불상

각황전 불단에는 석가모니불, 다보여래, 아미타불의 삼세불과 관세음보살, 보현보살, 문수보살, 지장보살의 네 보살이 봉안되어 있다.[38] 불상 제작에는 11명의 승려, 7명의 재가 신자, 그리고 한 명의 궁녀가 참여하여 돈, 논밭, 곡식을 기부했다.[29] 능가사의 조각가 생난을 중심으로 23명의 승려 조각가 길드가 불상을 제작했다. 생난은 석가모니불과 관세음보살(추붕과 협업)을 직접 조각했는데, 이는 그의 대표작으로 꼽힌다. 다보여래와 문수보살은 송광사 승려 충옥, 아미타불은 내소사 일기, 보현보살은 응원, 지장보살은 추평이 제작했다.[30]

4. 1. 삼세불과 보살

각황전 불단에는 일곱 개의 불상이 있다. 주존불은 삼세 부처를 묘사한 삼존불상인데, 모든 시대를 아울러 중생을 구제하며, 석가모니불이 현재의 부처, 다보여래가 과거의 부처, 아미타불이 미래의 부처이다. 이러한 독특한 부처 조합은 화엄사만의 특징이지만, 18세기 내내 전라북도 지역의 ''괘불''에서 자주 등장했다.[27] 내소사(1700), 청곡사(1722), 안국사(1728) 등이 그 예이다. 불상 배치의 기원은 경전이 아니라, 1661년에 처음 출판된 의식집인 ''오종범음집''에서 비롯되었을 것이라고 추정된다.[27]

네 명의 보살은 부처들 사이에 있다. 왼쪽에서 오른쪽으로 보면, 관세음보살, 보현보살, 문수보살, 지장보살이다.[27]

불상들은 숭배자들을 압도하기 위해 거대한 크기로 제작되었다. 셋 중 가장 큰 석가모니불은 높이가 3.5m이고 무릎 너비는 2.5m이다. 결가부좌를 하고 있으며, 상체는 둥근 어깨와 넓은 가슴을 지녔고, 손은 ''항마촉지인''을 하고 있다.[27] 특징적으로 머리 크기가 몸에 비해 크다.[27] 얼굴은 평평하고 네모난 형태이지만, 턱과 볼의 곡선, 그리고 얇은 입술에서 만들어진 부드러운 미소는 상호에게 온화한 인상을 준다. 특히 조각상의 길고 반쯤 뜬 눈 사이의 뚜렷한 코와 같은 얼굴 특징은 17세기 후반 불교 조각의 특징을 보여준다.[27]

약사여래와 아미타불은 석가모니불과 매우 유사하며,[28] 서로 거의 거울상 이미지를 형성한다. 각 불상은 나머지 손가락을 뻗은 채 엄지와 가운데 손가락이 닿는 ''시무외인''의 변형된 형태로 손을 표현한다.[27] 두 불상은 높이가 3.2m이고 너비는 2m이다.[27]

석가모니불 바로 왼쪽에는 문수보살, 오른쪽에는 보현보살의 조각상이 있다. 제단의 가장자리에는 아미타불 오른쪽에 관세음보살, 다보여래 왼쪽에 지장보살이 있다. 각 보살상은 높이가 3m이며 어깨 너비는 70cm이다.[29]

보살상들의 자세는 다르지만, 전체적인 조형 방식과 조각 기법은 불상과 동일하다.[29] 특히 얼굴은 17세기 후반 불교 조각의 특징인 반쯤 뜬 눈, 튀어나온 코, 얇은 입술을 하고 있다. 그러나 앉아있는 불상들의 상대적인 단순함과는 달리, 서 있는 보살상들은 매우 화려하며, 특히 정교한 보관(寶冠)과 의복에서 그러한 특징이 두드러진다.[29]

보관은 머리 위에 높이 솟아 있으며, 그 위에서 솟아오르는 불꽃이 머리 양쪽으로 쏟아지는 듯하다. 윗부분은 중앙에 작은 꽃을 중심으로 다섯 개의 불꽃 장식으로 장식되어 있으며, 그 안에는 서로 마주보고 있는 두 마리의 새가 앉아 있다. 불꽃으로 둘러싸인 10개의 연꽃이 보관의 아랫부분을 장식하고 있으며, 여러 개의 오엽화(五葉花)와 함께 양쪽에는 정교하게 조각된 구름 위에 봉황(feng-huang)이 앉아 있다.[29]

문수보살과 보현보살의 의복은 거의 동일하다. 그들의 옷은 허리 주변의 연꽃과 무릎 근처의 톱니 모양의 풀잎과 유사한 정교한 주름과 겹을 보여준다. 넓은 띠가 각 조각상의 허리에 감겨 있으며, 그 끝은 매듭으로 묶여 다리 사이로 흘러내려 발에서 꼬인다. 그러나 문수보살과 달리 보현보살의 띠는 화려한 꽃으로 장식되어 있다.[29]

지장보살과 관세음보살의 의복 또한 동일하다. 그들의 겉옷은 스님들이 입는 옷과 유사하며, 지장보살의 양쪽 어깨를 덮지만 관세음보살의 오른쪽 어깨만 덮는다. 오른쪽에서 초승달 모양으로 된 겉옷은 팔꿈치에서 접혀 발을 향해 흘러내린다. 조끼가 그들의 옷 위에 걸쳐져 있으며, 허리 아래에서는 장식적으로 접혀 약간 오른쪽으로 기울어진 U자 모양을 하고 있다. 아래쪽의 옷단은 새의 날개 끝처럼 뾰족하다.[29]

4. 2. 제작

각황전 불단에는 일곱 개의 불상이 봉안되어 있다. 주존불은 삼세 부처를 묘사한 삼존불상으로, 석가모니불(현재), 다보여래(과거), 아미타불(미래)이 해당한다. 이러한 조합은 화엄사만의 특징이지만, 18세기 전라북도 지역 ''괘불''에서 자주 등장했다.[27] 불상 사이에는 네 보살이 있는데, 왼쪽부터 관세음보살, 보현보살, 문수보살, 지장보살이다.[28]

불상 제작에는 승려 11명, 재가 신자 7명, 궁녀 1명이 참여하여 재물을 기부했다.[29] 이 불상들은 능가사 조각가 생난을 중심으로 한 승려 23명의 조각가 길드가 제작했다. 생난은 석가모니불과 관세음보살(추붕과 협업)을 직접 조각했는데, 이는 그의 대표작으로 꼽힌다. 다보여래와 문수보살은 송광사 승려 충옥, 아미타불은 내소사 일기, 보현보살은 응원, 지장보살은 추평이 제작했다.[30]

불상들은 숭배자들을 압도하도록 거대하게 제작되었다. 석가모니불은 높이 3.5m, 무릎 너비 2.5m이며, 결가부좌 자세에 ''항마촉지인'' 손 모양을 하고 있다.[31] 약사여래와 아미타불은 석가모니불과 매우 유사하며,[32] 서로 거울상과 같다. 두 불상은 높이 3.2m, 너비 2m이다.[33]

5. 불화

각황전에는 삼세불을 묘사한 삼세불회도와 신중탱화가 걸려 있다. 1860년에 제작된 삼세불회도는 붉은 비단 위에 금색으로 그려졌으며, 보존 상태가 매우 좋다. 각 그림은 20명이 넘는 시종들이 좌불을 둘러싼 대칭적인 구성을 보여준다. 1965년에 그려진 신중탱화는 불교를 수호하는 신들을 묘사하고 있다.

법당 반대편에는 선사 리산당 도광(1937~1984)과 종조 동헌당 원규(1896~1983)의 초상화가 걸려 있다.[33]

5. 1. 삼세불회도

1860년에 승려 해운, 풍곡, 서운, 철우, 월허, 해명, 서암이 제작한 삼세불회도는 붉은 비단 위에 금색으로 그려져 보존 상태가 매우 좋다.[31] 각 그림은 20명이 넘는 시종들이 좌불을 둘러싼 대칭적인 구성을 보여준다.[31]| 불화명 | 내용 | 크기 |

|---|---|---|

| 석가모니불도 | 석가모니는 연화좌 위에 항마촉지인을 하고 있으며, 28명의 신들이 주변을 둘러싸고 있다. | 6.75m × 3.945m |

| 약사여래불도 | 약사여래는 왼손에 약상자를 들고 비타르카 무드라(Vitarka Mudrā, 설법인)를 하고 있으며, 22명의 신중이 주변을 둘러싸고 있다. | 6.62m x 4m |

| 아미타불도 | 아미타불은 약사여래불도와 대칭적인 구성을 하고 있으며, 22명의 신중이 주변을 둘러싸고 있다. | 6.7m × 4m |

이 삼세불회도는 섬세한 붓놀림과 대비되는 색상의 효과적인 사용으로 조선 불교 미술의 주요 특징을 보여주는 중요한 역사적 가치를 지닌다.[32]

5. 2. 신중탱화

1965년에 그려진 신중탱화는 불교를 수호하는 신들을 묘사하고 있다.6. 의의와 영향

각황전은 화엄사에서 가장 큰 법당으로, 임진왜란 이후 조선 불교 건축의 부흥을 상징하는 중요한 건축물이다.[4] 17세기에 지어진 다층 불전은 법주사 대웅보전(1618), 팔상전(1626), 금산사 미륵전(1635) 등이 있으며, 이 중 각황전은 법주사 대웅보전과 크기 및 내부 구조가 가장 유사하다. 7칸 5칸 규모의 건축물은 매우 드문 예로 조선 후기에 지어진 유일한 사례이다.[38]

화엄사의 중심 법당으로서 화엄종의 사상과 신앙을 반영하는 공간이며, 1962년 국보 제67호로 지정되어 한국 불교 건축의 대표적인 유산으로 인정받고 있다.[38]

참조

[1]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[2]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[3]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[4]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[5]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[6]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[7]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[8]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[9]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[10]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[11]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[12]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[13]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[14]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[15]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[16]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[17]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[18]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[19]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[20]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[21]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[22]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[23]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[24]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[25]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[26]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[27]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[28]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[29]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[30]

논문

An ''et al.''

1996

[31]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[32]

간행물

"...조선불화의 정형을 보여주고 있어 미술사적 가치는 매누 크다고 하곘다." Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[33]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[34]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[35]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[36]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall 2009

[37]

논문

[38]

간행물

Survey Report of Gakhwangjeon Hall

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com