뇌경색

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

뇌경색은 뇌 혈관이 막혀 뇌 조직에 혈액 공급이 중단되어 발생하는 질환이다. 뇌경색은 발생 기전에 따라 혈전증, 혈역학적 요인, 뇌색전증 등으로 분류되며, 임상 양상에 따라 다양한 분류 체계가 사용된다. 증상은 뇌 손상 부위에 따라 편마비, 감각 저하, 언어 장애, 시각 문제, 어지럼증 등 다양하게 나타나며, 뇌졸중의 주요 위험 요인으로는 고혈압, 당뇨병, 흡연 등이 있다. 진단은 신경학적 검사, 혈액 검사, 영상 검사 등을 통해 이루어지며, 급성기에는 혈전용해술, 혈전제거술과 같은 치료법이 사용되고, 만성기에는 재발 방지를 위한 약물 치료와 재활 치료가 중요하다.

더 읽어볼만한 페이지

- 뇌졸중 - 운동실조

운동실조는 근력 저하 없이 사지와 몸통의 수의 운동 조절에 장애가 생기는 신경계 질환으로, 감각성, 전정성, 소뇌성 등 다양한 유형이 있으며, 원인 질환에 따라 약물 치료, 물리 치료 등으로 증상 완화 및 기능 개선을 목표로 치료한다. - 뇌졸중 - 모야모야병

모야모야병은 뇌 속 특정 혈관이 좁아지거나 막혀 뇌혈류가 감소하고 비정상적인 혈관이 생성되는 진행성 뇌혈관 질환으로, 뇌허혈증, 뇌졸중, 뇌전증 발작 등을 유발하며 유전적 요인과 관련 있고 동아시아인에게 발병률이 높으며 뇌혈류 재건술 등의 치료를 시행하고 대한민국에서는 난치병으로 분류된다.

| 뇌경색 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 일반 정보 | |

| 질병 이름 | 뇌경색 |

| 영어 이름 | Cerebral infarct |

| 관련 분야 | 신경학 |

| 동의어 | Cerebral infarct stroke (영어) |

| 임상 정보 | |

| 증상 | (구체적인 증상 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 합병증 | (구체적인 합병증 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 발병 시기 | (구체적인 발병 시기 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 지속 기간 | (구체적인 지속 기간 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 유형 | (구체적인 유형 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 원인 | (구체적인 원인 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 위험 요인 | (구체적인 위험 요인 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 진단 | (구체적인 진단 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 감별 진단 | (구체적인 감별 진단 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 예방 | (구체적인 예방 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 치료 | (구체적인 치료 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 약물 | (구체적인 약물 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 예후 | (구체적인 예후 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 빈도 | (구체적인 빈도 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 사망률 | (구체적인 사망률 정보는 문서에 명시되어 있지 않음) |

| 이미지 및 사운드 | |

| |

| |

| 질병 데이터베이스 | |

| DiseasesDB | 2247 |

| ICD-10 | I60-I64 |

| ICD-9 | 434.91 |

| OMIM | 601367 |

| MedlinePlus | 000726 |

| eMedicineSubj | neuro |

| eMedicineTopic | 9 |

| eMedicine | 응급의학 정보 (1) 응급의학 정보 (2) 재활의학 정보 |

| MeshID | D020521 |

2. 분류

뇌경색을 나누는 방법은 여러 가지가 있다.[5] 크게 혈관이 막히는 원인에 따라 나누거나, 나타나는 증상에 따라 분류한다.

혈관이 막히는 원인에 따라서는 혈전(피떡)이 생겨 막히는 혈전성, 다른 곳에서 생긴 혈전이나 이물질이 혈류를 타고 와서 막는 색전성, 혈압 저하 등으로 혈액 흐름 자체가 약해져 발생하는 혈역학성 뇌경색으로 나눌 수 있다.

임상 양상이나 원인에 따라 분류하는 방식도 널리 사용되며, 대표적으로 다음과 같은 분류 체계가 있다.

- NIND-III 분류: 1990년 미국 국립 신경 질환·뇌졸중 연구소(NINDS)에서 제시한 분류법이다. 뇌경색을 크게 아테롬혈전성 뇌경색, 심원성 뇌색전증, 소뇌경색, 기타 원인에 의한 뇌경색의 네 가지로 나눈다. 이 분류는 급성기 치료와 재발 예방 전략을 세우는 데 도움을 주지만, 명확한 진단 기준보다는 임상적 특징을 기술하는 데 중점을 둔다.

- TOAST 분류: 급성 뇌졸중 치료 연구(Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment)에서 사용된 분류법이다. 임상 증상과 검사 결과를 바탕으로 뇌경색의 원인을 (1) 큰 동맥의 동맥경화증, (2) 심장 문제로 인한 색전증, (3) 작은 혈관 막힘(소뇌경색), (4) 기타 확인된 원인, (5) 원인 불명의 다섯 가지로 분류한다.[8] 임상 연구 등에서 자주 활용된다.

- 옥스퍼드 분류 (OCSP): 옥스퍼드 지역 사회 뇌졸중 프로젝트 분류(Oxfordshire Community Stroke Project classification)의 약자로, 밤포드 분류라고도 한다. 주로 초기 증상을 기준으로 전대뇌순환 뇌경색(TACI), 부분 전대뇌순환 뇌경색(PACI), 소뇌경색(LACI), 후대뇌순환 뇌경색(POCI)의 네 가지 유형으로 나눈다. 이 분류는 뇌졸중의 심각도, 영향을 받는 뇌 부위, 원인 및 예후를 예측하는 데 유용하다.[6][7]

정밀 검사를 해도 명확한 원인을 찾기 어려운 뇌경색도 있다.

2. 1. 발생 기전에 따른 분류

뇌경색을 분류하는 데에는 다양한 체계가 사용된다.[5] 발생 기전에 따라 분류하는 것이 일반적이며, 대표적으로 TOAST(Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) 분류가 있다. TOAST 분류는 임상 증상과 추가 검사 결과를 종합하여 뇌경색의 원인을 다음과 같이 나눈다.[8]- 큰 동맥 동맥경화증으로 인한 혈전증 또는 색전증: 뇌혈관이나 목의 큰 동맥에 생긴 동맥경화반(죽종) 때문에 혈관이 좁아지거나 막히는 경우, 또는 죽종 조각이 떨어져 나가 말초 혈관을 막는 경우이다. (아테롬혈전성 뇌경색)

- 심장 기원의 색전증: 주로 심방세동 등 심장 질환으로 인해 심장 내부에 생긴 혈전이 혈류를 타고 이동하여 뇌혈관을 막는 경우이다. (뇌색전증) 악성종양과 관련하여 혈액 응고 이상으로 발생하는 트루소 증후군도 이 범주에 포함될 수 있다.[46]

- 작은 혈관(관통동맥)의 폐색: 뇌 깊숙한 곳의 미세 혈관이 막혀 작은 크기의 뇌경색이 발생하는 경우이다. (소뇌경색)

- 기타 확인된 원인: 혈관 박리, 혈관염, 모야모야병, 혈액 응고 이상 등 드문 원인에 의한 뇌경색.

- 원인 불명: 여러 원인이 복합적이거나, 검사를 통해서도 원인을 명확히 밝히기 어려운 경우.

또한, 혈관이 심하게 좁아진 상태에서 일시적인 혈압 저하 등 혈역학적 요인이 더해져 혈류가 부족해지면서 뇌경색이 발생하기도 한다. 이는 주로 혈액 공급의 경계 지역(분수령 영역, Watershed Area)에 잘 생긴다.

초기 임상 증상을 기준으로 하는 옥스퍼드 지역 사회 뇌졸중 프로젝트 분류(OCSP, 밤포드 분류)도 있다. 이는 증상의 정도와 범위에 따라 전대뇌순환 뇌경색(TACI), 부분 전대뇌순환 뇌경색(PACI), 소뇌경색(LACI), 후대뇌순환 뇌경색(POCI)으로 나눈다. 이 분류는 뇌졸중의 중증도, 영향을 받는 뇌 부위, 예후 등을 예측하는 데 도움을 준다.[6][7]

2. 1. 1. 아테롬혈전성 뇌경색

동맥경화증으로 인해 동맥 벽에 쌓인 아테롬(죽종) 때문에 동맥 내부 공간(내강)이 좁아져 뇌로 가는 혈류가 부족해지는 경우이다. 또한, 아테롬 조각이 동맥벽에서 떨어져 나가 말초 혈관을 막는 경우도 아테롬혈전성 뇌경색으로 분류된다. 아테롬은 서서히 자라면서 혈류 장애를 일으키므로, 그 과정에서 측부혈행로(우회 혈관)가 발달하는 등 어느 정도 보상 작용이 일어나 괴사 범위는 상대적으로 크지 않은 경향이 있다. 뇌경색 발생 전에 괴사에 이르지 않을 정도의 일시적인 뇌허혈 증상(일과성 뇌허혈 발작, TIA)이 나타나는 경우가 많으며, 이 TIA에 대한 적절한 대처가 뇌경색 예방에 중요하다.[42] TOAST 분류 기준에서는 병변 부위로 혈액을 공급하는 주요 혈관(책임 혈관)이 50% 이상 좁아져 있고, 뇌경색 부위의 크기가 1.5cm 이상인 경우를 포함한다.주요 원인 질환으로는 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연 등이 있다. 예방을 위해서는 항혈소판제(아스피린, 티클로피딘Ticlopidineeng, 클로피도그렐Clopidogreleng, 실로스타졸, 디피리다몰Dipyridamoleeng 등)를 사용하여 죽상경화증의 진행을 억제하고, 원인 질환을 치료 및 관리하며, 충분한 수분 섭취로 혈액 순환을 원활하게 유지하는 것이 중요하다.

일반적으로 혈전증은 동맥경화로 인해 혈관이 막히는 것을 의미한다. 심근경색은 대부분 플라크(죽종) 파열로 관상동맥이 갑자기 막혀 발생하지만, 뇌경색은 몇 가지 다른 기전으로 발생할 수 있다.

- 플라크 파열: 심근경색처럼 플라크가 파열되어 혈전이 생기고 동맥이 막히는 경우이다. 죽종 성분이 많고 섬유성 막이 얇은 불안정 플라크는 쉽게 파열되어 혈전을 유발한다. 혈관이 막히거나 심하게 좁아지면 해당 혈관이 혈액을 공급하던 영역(관류 영역)에 혈액 공급이 중단되어 피질 가지 경색이 발생한다. 두개골 외부의 내경동맥이나 두개골 내부의 주요 뇌동맥(뇌 주간 동맥)에서 주로 발생한다.

- 혈역학적 요인: 혈관이 막히거나 매우 좁아진 상태에서 일시적인 혈압 저하 등 혈류 역학적인 변화가 더해져 혈액 공급 경계 영역(watershed area, 분수령 영역)이 허혈 상태에 빠져 뇌경색이 발생하는 경우이다. 분수령 영역은 여러 동맥의 혈액 공급 경계 부위로, 한쪽 동맥이 막혀도 다른 쪽에서 혈류를 일부 공급받을 수 있어 동맥 폐색에는 비교적 강하지만, 동맥 본류에서 멀리 떨어져 있어 혈압 저하 시에는 허혈에 취약하다. 이는 중대뇌동맥이나 내경동맥 협착 시 흔하며, 이 경우 진단명은 죽종 혈전성 뇌경색이다. 내경동맥이 심하게 좁아져 해당 영역의 뇌 혈류량이 감소하면, 표층에서는 전대뇌동맥과 중대뇌동맥 피질 가지의 경계, 후방에서는 중대뇌동맥과 후대뇌동맥 피질 가지의 경계 영역이 가장 허혈에 취약해 뇌경색이 발생하기 쉽다. 심부에서는 중대뇌동맥 피질 가지와 관통 가지의 경계 영역에서 발생하기 쉽다. 이 기전으로 발생하는 뇌경색은 발병 후 증상이 계단식으로 점차 악화되는 양상(progressive stroke)을 보일 수 있으며, 주로 밤 시간대에 발병하여 아침에 증상을 인지하는 경우가 많다. 만성적으로 진행되어 측부 혈행로가 발달한 경우가 많아, 보상 작용이 가능한 동안에는 뚜렷한 증상이 없을 수도 있다.

- 동맥 간 색전증 (Artery-to-artery embolism, A to A): 내경동맥이나 척추동맥의 죽종 경화 부위에서 혈전이 떨어져 나와 말초 혈관을 막는 경우이다. 피질 가지나 관통 가지 모두에서 색전을 일으킬 수 있으며, 심장에서 생긴 혈전이 뇌혈관을 막는 심원성 뇌색전증처럼 활동 중에 갑자기 발병하기 쉽다.

영상 검사에서는 전형적으로 대뇌피질의 가지(피질 가지)에 해당하는 부위에 MRI 확산강조영상(DWI)에서 고신호 영역(밝게 보이는 부분)이 나타난다. 때로는 작은 뇌경색 병변들이 흩어져 있는 형태를 보이기도 한다. 병변 크기는 락쿠나 뇌경색보다는 크지만, 다른 유형의 죽종 혈전성 뇌경색보다는 작을 수 있다. 동맥경화는 특정 부위에 잘 발생하는데, 한국인에게는 전통적으로 중대뇌동맥에 많았으나, 최근에는 서구와 유사하게 목 부분 내경동맥 시작 부위(경부 내경동맥 기시부)에 가장 많이 발생한다. 그 외 호발 부위로는 내경동맥 사이폰부, 척추동맥 시작 부위, 두개골 내 척추동맥, 뇌저동맥 등이 있다.

죽종 혈전성 뇌경색은 락쿠나 뇌경색 등 다른 유형보다 일과성뇌허혈발작(TIA)이 선행하는 경우가 많다고 알려져 있다. 막힌 혈관이 지배하는 영역의 증상이 반복되는 특징이 있다.

- 내경동맥 병변: 일과성 흑내장(amaurosis fugax)이 특징적인 증상이다. 이는 눈으로 가는 동맥(안동맥, 망막 중심 동맥) 영역의 일시적 허혈로, 해당 쪽 눈의 시력이 갑자기 소실되는 증상이다. 환자는 흔히 "커튼이 내려오는 것처럼 눈앞이 캄캄해진다"고 표현한다.

- 척추동맥 병변: 회전성 어지럼증, 구토, 구음장애(발음 이상) 등이 나타나기 쉽다.

TIA의 빈도가 중요하며, 짧은 시간 안에 자주 발생하면 '크레센도 TIA(crescendo TIA)'라고 하며, 주요 동맥의 심한 협착을 시사한다. TIA 지속 시간이 길어지는 것은 뇌경색 발생 위험이 임박했음을 의미할 수 있다.

최초 TIA 발생 후 1개월 이내, 특히 48시간 이내에 뇌경색이 발생할 위험이 가장 높다는 연구 결과[43][44]가 있어, TIA 발생 시 입원하여 정밀 검사와 치료를 받는 것이 필요하다[42]. 죽종 혈전성 TIA에는 항혈소판제를, 심원성 TIA나 크레센도 TIA에는 항응고 요법을 시행하는 것이 권장된다.

| 내경동맥계 | 척추동맥계 | |

|---|---|---|

| 운동장애 | 주로 한쪽 팔다리 마비 (편마비) | 증상이 다양하며, 양쪽 팔다리 마비(사지마비), 교대성 편마비(한쪽 얼굴과 반대쪽 팔다리 마비), 갑자기 다리에 힘이 빠지는 증상(drop attack) 등 가능 |

| 감각장애 | 주로 한쪽 몸 감각 이상 | 증상이 다양함 |

| 시력장애 | 일과성 흑내장 (한쪽 눈 시력 일시적 소실) | 양쪽 눈 시력장애 |

| 시야장애 | 동명반맹 (양쪽 눈의 같은 쪽 시야 결손) | 중심 시야를 제외한 주변부 시야 결손, 한쪽 또는 양쪽의 동명반맹 |

| 소뇌증상 | 없음 | 운동실조(균형 잡기 어려움), 비틀거리는 걸음(요동보행) |

| 뇌신경증상 | 드묾 | 구음장애(발음 부정확), 연하장애(삼킴 곤란), 복시(물체가 둘로 보임) |

| 회전성 어지럼증 | 없음 | 있음 |

| 실어증 | 우성 반구(주로 왼쪽 뇌) 병변 시 발생 가능 | 없음 |

| 발작 횟수 | 비교적 적고, 발작 시 증상이 유사함 | 비교적 많고, 발작 시 증상이 변동될 수 있음 |

| 뇌경색으로의 이행 | 이행 가능성 높음 | 이행 가능성 비교적 낮음 |

'''주:''' 뇌신경계 장애는 상위 운동 신경 세포 손상 시 내경동맥계에서도 발생할 수 있다 (예: 중심 전회가 중대뇌동맥 영역에 포함됨).

2. 1. 2. 소뇌경색

소뇌경색(小腦梗塞, lacunar infarction영어)은 전통적으로 직경 1.5cm 이하의 작은 뇌경색을 의미한다. 병변은 주로 뇌의 깊은 부분에 위치한 관통동맥 영역에 발생하며, 대뇌 피질은 침범하지 않는 특징을 보인다. 일부 문헌에서는 증상이 없는 '무증상 소뇌경색'을 언급하기도 하지만, 만성 허혈성 변화와의 구별이 어려워 일반적으로 소뇌경색의 범주에 포함하지 않는다.소뇌경색은 다른 유형의 뇌경색과는 다른 발생 기전을 가지는 것으로 여겨져 독립적인 분류로 다룬다. 주된 원인은 중대뇌동맥이나 후대뇌동맥에서 갈라져 나오는 미세한 관통동맥이 유리변성(hyalinosis)을 일으켜 막히는 것이다. 그러나 예외적으로 중대뇌동맥 관통동맥 중 렌즈핵선조체동맥이 막히는 경우에는 직경 20mm 이상의 비교적 큰 경색(선조체내포경색)이 발생하여 편마비, 감각 마비, 동측반맹 등의 심각한 증상을 유발할 수도 있다. 후대뇌동맥 관통동맥 경색은 베버 증후군이나 베네딕트 증후군(적핵증후군)을 일으키기도 한다. 소뇌경색의 가장 중요한 위험 인자는 고혈압이다.

증상은 편마비나 구음장애 등이 나타날 수 있지만, 대부분 경미하거나 특정 부위에 국한되는 경우가 많으며, 증상이 전혀 없는 경우도 흔하다. 의식장애가 동반되는 경우는 거의 없으며, 실어증, 편측공간무시와 같은 대뇌 피질 기능과 관련된 신경심리학적 증상도 일반적으로 나타나지 않는다.

여러 개의 작은 소뇌경색이 반복적으로 발생하는 것을 다발성 뇌경색이라고 부르며, 이는 치매(뇌혈관성 치매)나 파킨슨증(뇌혈관성 파킨슨증후군)의 원인이 될 수 있다. 소뇌경색과 아테롬혈전성 뇌경색을 감별하는 것은 때때로 어려운데, 경색의 크기만으로는 구분이 힘들기 때문이다. 소뇌경색의 특징 중 하나는 감각장애와 운동 마비가 동시에 나타나지 않는 유형이 가능하다는 것이다. TOAST 분류 기준에 따르면, 임상적으로 소뇌증후군을 보이면서 관통동맥 영역에 1.5cm 미만의 작은 경색이 있고, 해당 부위로 혈액을 공급하는 더 큰 동맥(책임 혈관)에 50% 이상의 심각한 협착이 없는 경우 소뇌경색으로 진단한다.

소뇌경색은 임상 증상과 책임 병소에 따라 다음과 같은 유형으로 나눌 수 있다.

| 소뇌증후군 | 증상 | 책임 병소 |

|---|---|---|

| 순수 운동성 반신마비 (Pure motor hemiparesis) | 감각장애 없이 한쪽 팔다리의 편마비만 나타남 | 반대쪽 방사관, 내포 후각, 교뇌 기저부 |

| 순수 감각성 뇌졸중 (Pure sensory stroke) | 한쪽 몸의 이상 감각이나 감각 저하 | 반대쪽 시상 (후복측핵) |

| 운동실조성 반신마비 (Ataxic hemiparesis) | 한쪽 하지에 더 심한 편마비와 소뇌성 운동실조 동반 | 반대쪽 교뇌 기저부, 내포 후각, 방사관 |

| 구음장애-서툰 손 증후군 (Dysarthria-clumsy hand syndrome) | 구음장애와 한쪽 손의 미세 운동 장애 | 반대쪽 교뇌 기저부, 내포 후각, 방사관 |

| 감각-운동성 뇌졸중 (Sensory-motor stroke) | 한쪽 몸의 감각장애와 같은 쪽의 편마비 동반 | 시상에서 내포 후각까지 이어지는 부위 |

시상에 경색이 발생한 경우, 특징적인 증상으로 손바닥·입 증후군(Cheiro-oral syndrome영어)이 나타날 수 있다. 이는 주로 시상 외측 부위의 병변으로 인해 발생하며, 한쪽 손바닥과 입술 주변에 국한된 저림이나 이상 감각을 특징으로 한다. 시상 내에서 손바닥과 입술 주변 감각을 담당하는 신경핵 부위가 서로 인접해 있기 때문에 이러한 증상이 나타나는 것으로 추정된다. 병변의 크기가 더 큰 경우에는 시상 증후군(Thalamic syndrome)이 발생하기도 한다.

2. 1. 3. 뇌색전증

뇌혈관 자체의 병변이 아닌, 심장 등 다른 부위에서 흘러온 혈전(색전)이 뇌혈관을 막아 발생하는 뇌허혈이다. 이전까지 건강했던 혈관이 갑자기 막히기 때문에 괴사 범위가 더 크고 증상도 더 심해지는 경향이 있다. 또한 색전은 여러 개 발생할 수 있어, 병소가 여러 곳에 나타나는 경우도 흔하다.[45]=== 원인 ===

뇌색전증의 가장 흔한 원인은 심장에서 만들어진 혈전이며, 이를 심원성 뇌색전증이라고 한다. 특히 좌심방의 심방세동으로 인해 발생하는 경우가 많으며, '''비판막증성 심방세동이 전체 뇌색전증 원인의 약 절반'''을 차지한다. 그 외 심장 관련 원인으로는 급성 심근경색, 심실류, 류마티스성 심질환, 인공판막, 심근증, 동방블록 증후군, 감염성 심내막염, 비세균성 혈전성 심내막염, 심장 종양 등이 있다.[45]

드물게는 떨어져 나온 종양 조각이 혈관을 막는 종양색전, 지방색전, 공기색전 등도 원인이 될 수 있다. 션트성 심질환(난원공 개존 등)으로 인한 경우는 기이성 뇌색전증이라고 한다.[45]

심장 외 원인으로 발생하는 경우를 비심인성 뇌색전증이라고 하며, 대동맥궁이나 총경동맥 등 뇌 바깥쪽 큰 동맥의 죽상경화증 병변에서 떨어져 나온 혈전이 원인이 되는 경우가 많다. 또한 안티트롬빈 III 결핍증, 프로트롬빈 C 결핍증, 프로트롬빈 S 결핍증 같은 선천성 혈액 응고 이상이나, 항인지질항체 증후군, 파종성 혈관내 응고증후군(DIC), 악성 종양의 원격 효과 등 후천적인 혈액 응고 이상도 원인이 될 수 있다.[45]

=== 출혈성 뇌경색 위험 ===

뇌색전증은 높은 비율(30% 이상)로 출혈성 뇌경색으로 이어지기 쉽다. 이는 막혔던 혈관이 다시 열리면서(재개통) 괴사된 뇌 조직으로 갑자기 많은 혈액이 흘러 들어가 약해진 혈관이 터지기 때문이다. 심원성 뇌색전증 환자에게 항혈소판제나 항트롬빈 요법을 쓰지 않는 이유도 이러한 출혈 위험 때문이다.[45]

=== 심방세동과의 관계 및 예방 ===

심방세동은 증상이 없는 경우도 많고 심장 기능 저하가 심하지 않을 수 있어, 합병증인 뇌색전증 예방이 매우 중요하다. 심방세동이 있으면 심방이 제대로 수축하지 못해 혈액이 고이고 혈전이 생기기 쉽다. 이 혈전이 떨어져 나가 뇌혈관을 막으면 뇌색전증이 발생한다. 특히 심방세동이 멈추고 정상 리듬으로 돌아오는 직후에 혈전이 떨어져 나갈 위험이 크므로, 심방세동을 섣불리 치료하는 것은 피해야 한다. (단, 심방세동 발생 후 48시간 이내에는 큰 혈전이 형성되지 않아 비교적 안전하다고 여겨진다.)[45]

뇌색전증 예방에는 항응고제를 사용한다. 항혈소판제를 함께 쓴다고 예방 효과가 더 높아진다는 명확한 근거는 없으며, 현재는 항응고 요법 단독 치료가 주로 시행된다.[45]

=== 진단 ===

TOAST 분류에서는 다음과 같은 경우 뇌색전증으로 진단하는 기준을 포함한다.[45]

- 1.5cm 이상의 괴사 병소 확인

- 고위험 또는 중등도 위험의 색전 원인이 될 만한 심장 질환 확인

- 여러 혈관 영역에 걸쳐 급성기 괴사 병소 확인

발병 후 며칠 뒤 자기공명혈관조영술(MRA) 검사에서 막혔던 혈관이 다시 뚫린(재개통) 소견을 자주 확인할 수 있다. 또한 발병 24시간 이내에 BNP(뇌 나트륨 이뇨 펩티드)와 D-다이머 수치가 약간 상승하는 경우가 있다. 한 연구에서는 BNP가 76 pg/ml 이상이고 D-다이머가 0.96 ng/ml 이상이면 민감도 87%, 특이도 85%로 심원성 뇌색전증을 진단할 수 있다고 보고했다.[45]

다발성 뇌경색이나 전신에 걸쳐 뇌경색이 확인되면 심장 문제로 인한 뇌색전증을 의심하고 치료를 시작하며, 동시에 색전의 원인이 될 수 있는 심장 질환 등을 검사한다.[45]

2. 2. 임상 양상에 따른 분류

뇌경색을 분류하는 다양한 체계가 존재한다.[5] 혈관이 막히는 기전에 따라서는 혈전성, 색전성, 혈역학성 뇌경색으로 나눌 수 있다. 임상적인 양상에 따른 분류로는 1990년에 제시된 미국 국립 신경 질환·뇌졸중 연구소(NINDS)의 NIND-III 분류가 널리 알려져 있다.NIND-III 분류는 먼저 국소적인 뇌 기능 장애를 일과성 허혈 발작(TIA)과 뇌졸중으로 나눈다. 뇌졸중은 다시 뇌출혈, 지주막하출혈, 뇌동정맥 기형을 동반한 두개내 출혈, 그리고 뇌경색으로 분류된다. 이 분류에서 뇌경색은 아테롬혈전성 뇌경색, 심인성 뇌색전증, 열공성 뇌경색(lacunar infarct), 기타 원인에 의한 뇌경색의 네 가지 주요 유형으로 나뉜다. 이 분류는 급성기 치료와 재발 예방 전략 수립에 중요하지만, 명확한 진단 기준보다는 임상적 특징을 기술하는 데 중점을 둔다.

임상 연구나 시험 등에서는 TOAST 분류나 옥스퍼드 분류(OCSP)가 사용되기도 한다. TOAST 분류는 원인에 따라 대혈관 동맥경화증, 심장 색전증, 소혈관 폐쇄(열공성 뇌경색), 기타 확인된 원인, 원인 불명의 다섯 가지로 나누며, 진단 기준이 비교적 명확하다.[8] 옥스퍼드 분류(OCSP)는 초기 임상 증상을 기준으로 전대뇌순환 뇌경색(TACI), 부분 전대뇌순환 뇌경색(PACI), 열공성 뇌경색(LACI), 후대뇌순환 뇌경색(POCI)의 네 가지 유형으로 분류한다.[6][7]

이 외에도 분지 죽상 경화성 질환(Branch atheromatous disease, BAD), 트루소 증후군(악성 종양과 관련된 혈전증), 혈액 응고 이상, 동맥 박리, 정맥 혈전증, 혈관염, 항인지질 항체 증후군 등 다양한 원인에 의한 뇌졸중이 존재한다.

2. 2. 1. NIND-III 분류

뇌경색에는 다양한 분류 체계가 있다.[5] 대표적인 분류 방식은 다음과 같다.- 옥스퍼드 지역 사회 뇌졸중 프로젝트 분류 (OCSP): 초기 증상을 기반으로 하며, 밤포드 분류 또는 옥스퍼드 분류라고도 불린다. 증상에 따라 다음과 같이 나뉜다.

- 전대뇌순환 뇌경색 (Total anterior circulation infarct, TACI)

- 부분 전대뇌순환 뇌경색 (Partial anterior circulation infarct, PACI)

- 소뇌경색 (Lacunar infarct, LACI)

- 후대뇌순환 뇌경색 (Posterior circulation infarct, POCI)

이 네 가지 유형은 뇌졸중의 중증도, 영향을 받는 뇌 부위, 원인 및 예후를 예측하는 데 사용된다.[6][7]

- TOAST 분류: 임상 증상과 추가 검사 결과를 기반으로 하며, 급성 뇌졸중 치료에서 다나파로이드(Org 10172)의 효과를 시험하는 과정에서 개발되었다. 뇌졸중의 원인에 따라 다음과 같이 분류한다.[8]

- 대동맥 동맥경화증으로 인한 혈전증 또는 색전증 (Large-artery atherosclerosis)

- 심장 기원의 색전증 (Cardioembolism)

- 작은 혈관의 폐색 (Small-vessel occlusion, 라쿤경색)

- 기타 확인된 원인 (Stroke of other determined etiology)

- 원인 불명 (Stroke of undetermined etiology): 두 가지 이상 원인이 가능하거나, 원인이 확인되지 않았거나, 검사가 불완전한 경우를 포함한다.

| 심인성 뇌경색 | 아테롬색전성 뇌경색 | 소뇌경색 | |

|---|---|---|---|

| 비율 | 30~40% | 30~40% | 30~40% |

| 발병 양상 | 돌연 발병, 중증 | 단계적 진행 | 비교적 완만, 경증 |

| 과거력, 위험인자 | 심방세동 및 판막증 | 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 | 고혈압, 당뇨병 |

| 합병증 | 심부전 | 허혈성 심질환, 하지 동맥 폐쇄증 | 특별히 없음 |

| 내과적 치료 | 항응고제 | 항혈소판제 | 만성기에 혈압강하제 등 |

| 외과적 치료 | 없음 | 스텐트 삽입술, 내막 박리술 | 없음 |

그 외 다른 원인에 의한 뇌졸중으로는 분지 죽상 경화성 질환(Branch atheromatous disease, BAD), 트루소 증후군(Trousseau syndrome, 악성 종양과 관련된 혈전증), 혈액 응고 이상, 동맥 박리, 정맥 혈전증, 혈관염, 항인지질 항체 증후군 등이 있다.

2. 2. 2. TOAST 분류

뇌경색을 분류하는 여러 방법 중 하나로 TOAST(Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) 분류가 있다.[5] 이 분류는 뇌경색의 원인을 파악하기 위해 임상 증상과 추가적인 검사 결과를 종합하여 사용된다. TOAST 분류에 따르면 뇌경색은 다음과 같이 다섯 가지 유형으로 나뉜다.[8]1. 대혈관 동맥경화증(Large-artery atherosclerosis): 큰 동맥의 동맥경화증으로 인해 혈전(피떡)이 생기거나 색전(혈관을 막는 조각)이 발생하여 뇌혈관을 막는 경우이다. (아테롬혈전성 뇌경색)

2. 심장 색전증(Cardioembolism): 심장에서 생긴 혈전이나 다른 색전 물질이 혈류를 타고 이동하여 뇌혈관을 막는 경우이다. (심인성 뇌경색)

3. 소혈관 폐쇄(Small-vessel occlusion): 뇌 속 깊은 곳의 작은 혈관이 막히는 경우로, 주로 고혈압이나 당뇨병과 관련이 깊다. (소뇌경색 또는 열공성 뇌경색)

4. 기타 확인된 원인(Stroke of other determined etiology): 혈액 질환, 혈관염, 모야모야병 등 비교적 드문 원인에 의해 발생하는 경우이다.

5. 원인 불명(Stroke of undetermined etiology): 검사를 통해서도 원인을 명확히 밝히지 못하거나, 두 가지 이상의 원인이 동시에 의심되는 경우, 또는 검사가 불완전한 경우이다.

각 유형별 특징은 다음과 같이 요약될 수 있다.

| 심인성 뇌경색 | 아테롬색전성 뇌경색 | 소뇌경색 (열공성 뇌경색) | |

|---|---|---|---|

| 비율 | 30~40% | 30~40% | 30~40% |

| 발병 양상 | 갑자기 발생하며 증상이 심각한 경우가 많음 | 단계적으로 증상이 나타나거나 악화됨 | 비교적 증상이 서서히 나타나고 경미한 경우가 많음 |

| 과거력, 위험인자 | 심방세동, 심장판막증 등 심장 질환 | 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 | 고혈압, 당뇨병 |

| 동반 질환 | 심부전 등 | 허혈성 심질환, 하지 동맥 폐쇄증 등 | 특별히 없음 |

| 내과적 치료 | 항응고제 (예: 와파린, NOAC) | 항혈소판제 (예: 아스피린, 클로피도그렐) | 만성기에 혈압강하제 등 위험인자 관리 |

| 외과적 치료 | 해당 없음 | 스텐트 삽입술, 경동맥 내막 절제술 등 | 해당 없음 |

한편, 소뇌경색(열공성 뇌경색)과 아테롬혈전성 뇌경색의 중간적인 특징을 보이는 분지 아테롬성 질환(Branch Atheromatous Disease, BAD)이라는 개념도 있다. 이는 1989년 Caplan에 의해 제안된 것으로, 큰 동맥에서 갈라져 나오는 작은 관통 동맥의 시작 부위가 동맥경화증으로 인해 막혀서 발생하는 뇌경색이다. 일반적인 열공성 뇌경색이 고혈압으로 인한 혈관 손상이 주원인인 것과 달리, BAD는 동맥경화반(플라크)이 원인이 되며, 경색의 크기도 직경 15mm 이상으로 비교적 클 수 있다.

BAD는 열공성 뇌경색으로 진단받고 항혈소판제 치료를 시작했음에도 증상이 점차 악화되는 경우에 의심해 볼 수 있다. 주로 렌즈핵선조체동맥, 시상슬상체동맥, 전맥락총동맥, Heubner 회귀동맥, 시상관통동맥, 측뇌교동맥 영역에서 발생하며, 특히 외측선조체동맥(대뇌기저핵 영역)과 측뇌교동맥(뇌교 배측 영역)에서 흔하게 나타난다. MRI 영상에서는 막힌 혈관의 주행 방향을 따라 길쭉한 모양의 병변이 관찰되는 특징을 보인다.

BAD의 치료는 아테롬혈전성 뇌경색에 준하여 항응고 요법 등을 고려할 수 있으나, 아직 명확하게 확립된 표준 치료법은 없다. 알가트로반, 실로스타졸, 에다라본 등을 함께 사용하는 칵테일 요법 등 다양한 치료법이 시도되고 있다.

2. 2. 3. 옥스퍼드 분류

옥스퍼드 지역 사회 뇌졸중 프로젝트 분류(OCSP, 밤포드 또는 옥스퍼드 분류라고도 함)는 주로 초기 증상을 기반으로 한다. 증상의 정도에 따라 뇌졸중은 전대뇌순환 뇌경색(TACI), 부분 전대뇌순환 뇌경색(PACI), 소뇌경색(LACI) 또는 후대뇌순환 뇌경색(POCI)으로 분류된다. 이 네 가지 유형은 뇌졸중의 정도, 영향을 받는 뇌 부위, 근본 원인 및 예후를 예측하는 데 사용된다.[6][7]2. 3. 기타 뇌경색

주요 뇌경색 유형 외에도 다양한 원인에 의해 뇌경색이 발생할 수 있다.- 악성종양 관련: 암 환자에게 발생하는 혈액 응고 이상은 뇌경색의 원인이 될 수 있으며, 이를 트루소 증후군이라고 부른다. 또한 암과 관련된 다양한 기전으로 발생하는 뇌졸중을 포괄하여 암 관련 뇌졸중(cancer-associated stroke, CAS)이라고 칭하기도 한다.

- 뇌정맥·정맥동 혈전증 (CVT): 뇌의 정맥이나 정맥동이 혈전으로 막혀 발생하는 뇌경색이다. 임신, 감염, 악성종양, 응고항진 상태 등 다양한 원인과 관련될 수 있다.

- 뇌 아밀로이드 혈관병증 (CAA): 뇌혈관 벽에 아밀로이드가 쌓여 혈관이 약해지거나 막히면서 뇌경색 또는 뇌출혈을 유발하는 질환이다.

- 젊은층 뇌졸중 관련: 비교적 젊은 나이에 발생하는 뇌졸중의 원인으로는 다음과 같은 드문 질환들이 있다.

- 혈관 기형: 선천적인 혈관 기형이 동맥경화를 유발하여 뇌경색의 원인이 될 수 있다.

- 유전성 뇌혈관 질환: CADASIL이나 CARASIL과 같은 특정 유전자 변이로 인해 발생하는 유전 질환은 젊은 나이에 반복적인 뇌경색이나 백질 뇌증을 일으킬 수 있다.

- 혈관염: 혈관 자체의 염증으로 인해 혈관이 좁아지거나 막혀 뇌경색이 발생할 수 있다. 원인 질환은 매우 다양하며, 대표적으로 다음과 같은 질환들이 뇌혈관을 침범하여 뇌경색을 유발할 수 있다.

- 항인지질항체증후군 (APS)

- 원발성 중추신경계 혈관염 (PACNS)

- 다카야스 동맥염

- 신경 베체트병

- 경막비후증을 유발하는 다양한 원인 질환 (감염, 결합조직 질환 등)

2. 3. 1. BAD (Branch Atheromatous Disease)

후천성 응고 이상증의 하나로, 악성종양의 원격 효과에 의한 혈액 응고 이상으로 뇌색전증을 일으킬 수 있다. 암 환자에게 합병하는 혈액 응고 이상, 특히 그것에 의한 뇌경색을 트루소 증후군이라고 한다. 이 증후군을 처음 보고한 프랑스의 내과 의사 아르망 트루소(Armand Trousseau)의 이름을 따서 명명되었다.[46] 트루소 증후군의 원인이 되는 악성 종양으로는 고형암이 빈번하며, 선암, 특히 뮤신 생성 종양이 많다고 여겨진다. 고형암 중에서는 유방암이나 자궁암 등 부인과 종양이 가장 많고, 폐암, 소화기암, 신장암, 전립선암 등도 흔하다.[47] 악성 종양을 동반하는 혈액 응고 이상은 D-다이머, 피브리노겐·피브린 분해 산물(FDP), PIC 등 이차 용해계 마커가 비정상적으로 높은 수치를 나타내는 경우가 많다. 이차 용해계 마커의 비정상적인 상승은 흉부 대동맥류, 중증의 심부 정맥 혈전증 등에서도 나타날 수 있다. 기이성 뇌색전증이나 심원성 뇌색전증에서는 D-다이머가 높아도 5.0mg/dl 정도이며, FDP나 PIC는 정상 범위에 머무르는 경우가 많다. 담낭암 환자의 뇌경색 원인 중 대부분은 파종성 혈관 내 응고(DIC)에 동반된 비세균성 혈전성 심내막염(NBTE)에 의한 심원성 뇌색전증이며, 그 다음으로 트루소 증후군, 세균성 색전, 종양 색전, 뇌정맥 및 정맥동 혈전증 등이 있다. 트루소 증후군의 치료에는 저분자 헤파린이 효과적이지만, 예후를 결정하는 가장 중요한 요소는 원인이 되는 질환의 치료이다.암 환자에게 발생하는 뇌졸중을 암 관련 뇌졸중(cancer-associated stroke, CAS)이라고 한다. 이는 악성 종양과 관련된 혈액 응고 항진 상태를 기반으로 하며, 정맥혈전색전증 및 비세균성 혈전성 심내막염 등에 의한 뇌경색을 포함하는 전신성 동맥색전증인 트루소 증후군도 포함된다.[48] 'Three Territory Sign'이라는 소견이 특징적으로 여겨지는데,[49] 이는 좌우 전방 순환과 후방 순환의 세 영역에 걸쳐 확산강조영상(DWI)에서 고신호 영역이 나타나는 경우로, 심원성 뇌색전증보다는 암 관련 뇌졸중을 더 의심하게 하는 소견이다. 항혈전제로는 헤파린이나 저분자 헤파린이 자주 사용된다. 암 관련 뇌졸중은 재발 위험이 높다(뇌졸중 발생 후 1개월 내 7%, 6개월 내 16%).[50] 항혈전제가 뇌경색 재발률을 낮추는지에 대해서는 의견이 분분하며, 재발률 저하 효과가 없다는 의견부터 감소시킨다는 의견까지 다양하다. 그러나 종양에 대한 수술이나 화학요법은 뇌졸중 재발률을 낮춘다는 데에는 비교적 동의가 이루어진다.[51] 암이 완화되면 뇌졸중 재발 위험도 줄어든다.[52] 소규모 연구 결과에 따르면, 암 관련 뇌졸중 환자를 저분자 헤파린과 직접 작용 경구 항응고제(DOAC)로 치료했을 때, 두 그룹 모두 재발률(3개월 후 저분자 헤파린 49%, DOAC 57%)과 출혈률(3개월 후 저분자 헤파린 39%, DOAC 29%)이 높았으며, 두 그룹 간에 통계적으로 유의미한 차이는 없었다.[53]

2. 3. 2. 동맥 박리

(내용 없음 - 원본 소스에 해당 섹션 관련 정보가 없습니다.)2. 3. 3. 트루소 증후군

후천성 응고 이상증의 하나로, 악성종양의 원격 효과에 의한 혈액 응고 이상으로 뇌색전증을 일으킬 수 있다. 암 환자에게 합병하는 혈액 응고 이상, 또는 그것에 의한 뇌경색을 트루소 증후군(Trousseau 증후군)이라고 한다. 이 증후군을 처음 보고한 프랑스의 내과 의사 아르망 트루소(Armand Trousseau)의 이름을 따서 명명되었다.[46]트루소 증후군의 원인이 되는 악성 종양으로는 고형암이 많으며, 특히 점액(뮤신)을 생성하는 선암이 흔하다고 여겨진다. 고형암 중에서는 유방암이나 자궁암 등 부인과 종양이 가장 많고, 폐암, 소화기암, 신장암, 전립선암 등도 원인이 될 수 있다.[47]

악성 종양을 동반하는 혈액 응고 이상은 D-다이머, FDP(피브리노겐·피브린 분해 산물), PIC 등 이차 용해계 마커가 비정상적으로 높은 수치를 나타내는 경우가 많다. 이차 용해계 마커의 비정상적인 상승은 흉부 대동맥류나 중증의 심부 정맥 혈전증 등에서도 나타날 수 있다. 기이성 뇌색전증이나 심원성 뇌색전증에서는 D-다이머 수치가 높아도 5.0mg/dl 정도이며, FDP나 PIC는 정상 범위에 머무르는 경우가 많다. 담낭암 환자의 뇌경색 원인 중 가장 흔한 것은 DIC(파종성 혈관 내 응고)에 동반된 비세균성 혈전성 심내막염(NBTE)에 의한 심원성 뇌색전증이며, 그 다음으로 트루소 증후군, 세균성 색전, 종양 색전, 뇌정맥 및 정맥동 혈전증 등이 있다.

트루소 증후군의 치료에는 저분자 헤파린이 효과적이지만, 예후를 결정하는 가장 중요한 요소는 원인이 되는 악성 종양의 치료이다.

2. 3. 4. 암 관련 뇌졸중

암과 관련된 후천성 응고 이상증의 하나로, 악성종양의 영향으로 혈액 응고에 문제가 생겨 뇌색전증을 일으키는 경우를 말한다. 특히 암 환자에게 합병되는 혈액 응고 이상이나 이로 인한 뇌경색을 트루소 증후군(Syndrome de Trousseaufra)이라고 부른다. 이 증후군은 프랑스의 내과 의사 아르망 트루소(Armand Trousseau)가 처음 보고하여 그의 이름을 따서 명명되었다.[46]트루소 증후군을 유발하는 주요 원인은 악성종양이며, 주로 고형암, 특히 선암(adenocarcinoma)이나 뮤신 생성 종양과 관련이 깊다고 알려져 있다. 구체적으로는 유방암이나 자궁암 같은 부인과 종양이 가장 흔하며, 폐암, 소화기암, 신장암, 전립선암 등도 원인이 될 수 있다.[47]

악성 종양과 동반된 혈액 응고 이상은 혈액 검사를 통해 확인될 수 있다. 특히 D-다이머, Fibrin degradation product|피브린 분해 산물eng(FDP), PIC 등 이차 용해계 마커 수치가 비정상적으로 높게 나타나는 경우가 많다. 이러한 마커 상승은 흉부 대동맥류나 중증 심부 정맥 혈전증 등 다른 질환에서도 나타날 수 있다. 하지만 기이성 뇌색전증이나 심원성 뇌색전증의 경우, D-다이머 수치가 높아도 5.0mg/dl 정도이며 FDP나 PIC는 정상 범위인 경우가 많아 감별에 도움이 된다. 담낭암 환자에게 발생하는 뇌경색은 주로 DIC에 동반된 비세균성 혈전성 심내막염(NBTE)에 의한 심원성 뇌색전증이 가장 흔하며, 트루소 증후군, 세균성 색전, 종양 색전, 뇌정맥 및 정맥동 혈전증 등이 그 뒤를 잇는다.

트루소 증후군의 치료에는 저분자 헤파린이 효과적이지만, 근본적인 예후는 원인이 되는 악성 종양의 치료 결과에 따라 달라진다.

젊은 연령층에서 발생하는 뇌졸중의 원인 중 하나로, 서양에서는 비교적 많이 보고되었지만 일본에서는 드물다.

2. 3. 5. 뇌정맥·정맥동 혈전증 (CVT)

담낭암 환자의 뇌경색 원인 중 하나로 뇌정맥 및 정맥동의 혈전증이 있다.[47]2. 3. 6. 뇌 아밀로이드 혈관병증 (CAA)

(주어진 원본 소스에는 '뇌 아밀로이드 혈관병증 (CAA)'에 대한 내용이 포함되어 있지 않습니다. 원본 소스는 '트루소 증후군'에 대해 설명하고 있습니다. 따라서 요청하신 섹션 내용을 작성할 수 없습니다.)2. 3. 7. 섬유근성 형성 이상증 (FMD)

wikitext2. 3. 8. 유전성 뇌혈관 질환

CADASIL(Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy)은 유전성 뇌혈관 질환의 하나로, 다음과 같은 임상적 특징을 보인다.- 비교적 젊은 나이(40~50세)에 발병한다.

- 뇌졸중의 일반적인 위험 인자(고혈압, 당뇨병 등)가 없는 경우가 많다.

- 라쿤 뇌경색 발작을 반복한다.

- 점진적으로 진행하여 가성구마비나 치매 증상을 나타낸다.

- 가족 중에 유사한 증상을 보이는 경우가 있다(상염색체 우성 유전 형태).

특히 상염색체 우성 유전 형태를 보이는 청년기 뇌경색, 그중에서도 소혈관 병변이 의심될 때 CADASIL을 고려한다. CADASIL은 질병의 진행에 따라 다음과 같은 3단계로 구분될 수 있다.

- 1기: 전조 증상을 동반하는 편두통이 나타나며, MRI 검사에서 경계가 명확한 심부 백질 병변이 관찰된다.

- 2기: 일과성 허혈 발작이나 뇌경색이 발생하고, 우울증과 같은 정신 증상이 나타날 수 있다. MRI에서는 심부 백질의 병변이 서로 합쳐지는 양상(유합성 병변)이나 라쿤 뇌경색 병소가 보인다.

- 3기: 치매나 가성구마비 증상이 나타나고, MRI에서는 심부 백질 병변이 광범위하게 퍼져 있는 양상을 보인다.

CADASIL의 진단은 임상 증상과 MRI 소견 외에도 병리학적 검사나 유전자 검사를 통해 확진할 수 있다. 병리학적으로는 뇌의 작은 동맥 혈관벽(중막 근육층)의 변성과 소실, 혈관 바깥막(외막)의 섬유화, 그리고 아밀로이드 성분이 아닌 호산성 과립 물질(PAS 염색 양성)이 혈관벽에 침착된 것을 확인한다. 유전자 분석을 통해 Notch3 유전자의 특정 부위(exon 3, 4 등) 변이를 확인하거나, 피부 또는 근육 조직 검사에서 GOM(granular osmiophilic material)을 확인하여 진단하기도 한다.

CARASIL(Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy)은 CADASIL과 유사한 유전성 뇌혈관 질환이지만, 상염색체 열성 유전 방식을 따른다는 차이가 있다. 고혈압이 없어도 세동맥 경화로 인해 백질 뇌증이 발생하며, 30대부터 치매가 진행되는 점은 CADASIL과 비슷하다. 그러나 반복적인 요통, 변형성 척추증, 탈모는 CARASIL의 특징적인 증상이다. CARASIL은 HTRA1 유전자의 기능 이상으로 TGFβ 신호 전달계 조절에 문제가 생겨 세동맥 경화가 발생하는 것으로 알려져 있다. 병리학적으로는 혈관 내피 세포의 증식이 두드러지며, 혈관벽(중막)에서 TGFβ1 발현이 증가하고 혈관 내막에서는 세포 외 기질 발현이 증가하는 소견을 보인다. 현재까지 CARASIL에 대한 효과적인 치료법은 발견되지 않았으며, 항혈전제가 사용되기도 하지만 그 효과는 명확히 입증되지 않았다.

2. 3. 9. 혈관염

혈관염으로 인해 뇌경색이 발생할 수 있으며, 특히 젊은 연령층에서는 항인지질항체증후군과 전신성 홍반루푸스가 주요 원인으로 알려져 있다.'''항인지질항체증후군'''

항인지질항체증후군(APS)은 원인이 명확하지 않은 원발성과, 전신성 홍반루푸스 등 다른 질환과 함께 나타나는 속발성으로 나뉜다. 이 증후군은 전신의 동맥과 정맥 모두에 혈전이 생기는 것을 특징으로 한다. 일본에서는 약 4만 명의 환자가 있는 것으로 추정되며, 주로 30~40대에 발병한다. 환자의 약 절반은 전신성 홍반루푸스와 관련이 있는 것으로 여겨진다. 동맥 혈전의 약 90%는 뇌혈관에서 발생한다고 알려져 있다. 항인지질항체 양성인 사람 중 혈전증이 실제로 발생하는 경우는 20~30% 정도이며, 대부분은 혈전증 없이 지낸다. 하지만 한번 혈전증이 발생하면 절반 이상에서 반복적으로 재발하는 경향이 있다. 일반적인 검사에서는 혈소판 감소(40~50%), APTT(활성화부분트롬보플라스틴시간) 연장, 매독 혈청 반응 위양성 등이 나타날 수 있으며, 과거에 반복적인 유산이나 혈전증 경험이 있다면 항인지질항체증후군을 의심해 볼 수 있다. 이러한 병력이 없더라도 젊은 나이에 뇌경색이 발생했거나 다른 위험 요인이 적은 경우에도 의심할 필요가 있다.

항인지질항체증후군의 진단 기준으로는 2006년에 개정된 삿포로-시드니 기준이 널리 사용된다.[54] 이 기준에 따르면, 혈전증이 확인되고 12주 이상 간격을 두고 두 번 이상 검사했을 때 루푸스 항응고인자나 항인지질항체가 양성으로 나오면 항인지질항체증후군으로 분류할 수 있다.[54] 이 증후군과 관련된 주요 신경계 증상은 뇌경색이나 일과성 허혈 발작과 같은 혈관 문제이며, 환자의 13.2%에서 허혈성 뇌졸중이 발견된다.[55] 일본인의 경우, 증상이 없는 뇌경색까지 포함하면 항인지질항체증후군 환자의 뇌경색 발병률은 61%로 매우 높으며, 이는 대표적인 중추신경계 합병증이다.[56] 반대로, 뇌경색 환자 중에서 항인지질항체가 양성으로 나오는 비율은 약 13.5% 정도이다.[57]

항인지질항체증후군으로 인한 뇌경색 치료에는 스테로이드나 면역억제제 대신 항혈전제를 사용한다. 이 증후군은 혈전증 재발률이 높아 항혈전 치료를 받고 있음에도 불구하고 매년 약 7%의 환자에서 재발이 관찰되므로, 이차 예방이 매우 중요하다.[58] 2021년 뇌졸중 치료 가이드라인에서는 항인지질항체 양성 뇌경색의 재발 예방을 위해 와파린 사용을 첫 번째 선택지로 고려할 수 있다고 제시하지만, 권고 등급은 C로 낮고 근거 수준도 높지 않다. 이는 결합조직질환 전문가들의 일반적인 견해나 치료 방식과는 차이가 있을 수 있다. 또한, 해당 가이드라인에서는 DOAC(직접 작용 경구 항응고제)가 와파린에 비해 뇌경색 재발 억제 효과가 떨어질 수 있어 사용을 권장하지 않는다고 명시하고 있다.

실제로 항인지질항체증후군 환자의 동맥 혈전증 관리에 대한 전문가 합의나 충분한 근거는 부족한 상황이다.[59] 고령의 재발성 뇌경색 환자 중 항인지질항체 양성인 경우, PT-INR 2.0 전후의 저용량 와파린과 아스피린의 효과에 큰 차이가 없다는 보고도 있다.[60] 일부 전문가들은 항인지질항체증후군 환자의 동맥 혈전증 치료 시, PT-INR 2.0-3.0 수준의 일반 용량 와파린과 아스피린 병용 요법을 첫 번째로 고려하고, 고령 환자에게는 아스피린 단독 요법을 적용하는 방안을 제시하기도 한다.[61] 적절한 치료에도 불구하고 재발이 반복될 경우, 와파린을 헤파린으로 변경하거나[62] 항혈소판제 두 가지를 함께 사용하는 방법도 고려된다. 특히 홋카이도 대학의 연구에서는 와파린보다 항혈소판제 2제 병용 요법이 재발률이 더 낮았다는 결과가 보고되었다.[63]

'''원발성 뇌혈관염 (PACNS)'''

원발성 뇌혈관염(PACNS)은 중추신경계(CNS)에만 국한되어 발생하는 혈관염으로, 주로 뇌와 척수의 연막 및 뇌 실질 내의 장경 200μm~300μm의 세동맥에서 중동맥 수준의 혈관이 손상된다. 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았으나, 마이코플라스마나 수두-대상포진 바이러스 같은 감염이 계기가 되거나, 혈관 내 아밀로이드 침착 등 여러 요인이 관여하는 것으로 추정된다. 증상은 보통 서서히 진행되지만(아급성 경과), 경련 등으로 갑자기 발병하거나(급성 경과), 두통이 오랫동안 지속되는(만성 경과) 경우도 있다. 주요 임상 증상으로는 인지 기능 저하(83%), 두통(56%), 경련 및 발열(30%), 뇌경색(14%), 뇌출혈(12%) 등이 있으며, 척수 혈관이 손상된 경우에는 해당 부위와 관련된 증상이 나타난다. 주로 40~60세 사이에 발병하며, 성별에 따른 차이는 없다. 확진을 위한 가장 확실한 방법(골드 스탠다드)은 카테터를 이용한 뇌혈관 조영술이나 뇌 조직 검사(생검)이다. 전신적인 염증 반응은 적지만 뇌척수액 검사에서는 이상 소견이 발견되는 경우가 많다. MRI 검사에서는 혈관염으로 인해 뇌 백질이나 회백질에 단발성 또는 다발성 뇌경색 병변이나 출혈 병변이 확인되며, 때로는 종양처럼 보이기도 한다. 작은 혈관의 염증으로 인해 백질 변성도 관찰될 수 있다. 혈관 조영술에서는 작은 동맥들이 확장되거나 좁아지는 모습(구슬 모양)이 나타나며, 주변 혈관이나 멀리 떨어진 혈관들도 불규칙하게 막히거나 끊어진 모습이 관찰된다. 치료는 결절성 다발 동맥염 치료에 준하여 스테로이드와 시클로포스파미드 병용 요법 등이 시행될 수 있다.

'''다카야스 동맥염 (대동맥염 증후군)'''

다카야스 동맥염은 대동맥과 그 주요 가지, 관상동맥, 폐동맥에 발생하는 큰 혈관의 염증이다. 주로 젊은 여성에게서 미열, 어지럼증, 염증 수치 상승, 혈관 잡음 등의 증상이 나타나는 것이 특징이다. 이 질환을 특정하는 혈액 검사나 생화학 검사는 없으며, CRP(C-반응성 단백질), 적혈구 침강 속도(ESR), 백혈구 수, 감마글로불린 수치, 빈혈 유무 등을 통해 질병의 활동성을 평가하고, 동시에 혈전 형성 경향도 평가한다. 주된 치료는 스테로이드이며, 장기 손상을 예방하기 위해 항혈소판제를 사용하기도 한다.

'''신경 베체트병'''

신경 베체트병은 베체트병 환자의 약 10~20%에서 발생하며, 남성에게 2~5배 더 흔하게 나타난다. 주로 20~40세에 발병하며, 신경계 증상은 베체트병 진단 후 평균 3~6년 뒤에 나타나는 경우가 많지만, 처음부터 신경 증상으로 시작될 수도 있다. 신경 베체트병은 크게 뇌 실질(뇌간, 대뇌, 척수)을 침범하는 실질성 병변(80%)과 혈관 문제(혈관염, 동맥류 등)를 일으키는 비실질성 병변(20%)으로 나뉜다. 실질성 병변은 다시 급성형과 만성형으로 구분된다. 급성형은 수막염 증상과 함께 국소적인 신경 증상을 보이며, 스테로이드 치료에 비교적 잘 반응한다. 이는 혈관염에 의한 것으로 추정된다. 만성형은 급성형을 겪은 후 점진적으로 신경학적 장애나 정신 증상이 악화되는 형태이다. 뇌간, 대뇌, 소뇌의 위축이 동반될 수 있으며, 뇌척수액 내 IL-6 수치가 20pg/ml 이상으로 상승하는 것이 특징적인 소견이다(단, 전신성 홍반루푸스 등 다른 질환에서도 상승할 수 있다). 만성형은 스테로이드에 잘 반응하지 않으며, 메토트렉세이트(MTX) 소량 펄스 요법(주당 7.5mg~15mg)이 효과적인 것으로 알려져 있다. 눈에 발생하는 베체트병 치료에 사용되는 시클로스포린은 신경 베체트병을 악화시키거나 유발할 수 있으므로 주의해야 한다.

'''경막비후증'''

경막비후증은 다양한 원인에 의해 뇌나 척수를 감싸는 경막이 두꺼워지는 질환으로, 두꺼워진 부위에 따라 두통, 뇌신경 마비, 경련, 척수 압박 증상 등 여러 증상을 유발하는 증후군이다. 조영제를 사용한 CT나 MRI 검사에서 경막이 두꺼워지고 조영 증강되는 소견이 확인된다. 원인으로는 결핵, 세균, 진균 감염 등이 속발하거나, ANCA 관련 혈관염 증후군, IgG4 관련 다장기 림프 증식증후군(IgG4+MOLPS) 등이 보고되고 있다. 주된 치료는 스테로이드이다. 경막비후증을 유발할 수 있는 원인 질환은 다음과 같다.

| 질환 분류 | 질환 |

|---|---|

| 감염성 질환 | 결핵, 세균, 진균, 매독, HTLV-1 |

| 결합조직 질환 관련 | 류마티스 관절염, 다발성 근염, MCTD(혼합결합조직질환), 쇼그렌 증후군, SLE, 결절성 다발 동맥염, ANCA 관련 혈관염, MOLPS(다장기 림프 증식증후군) |

| 기타 | 특발성, 악성종양, 사르코이드증, 조영제의 척수강 내 투여, 정맥동 혈전증, 투석, 외상, 약물 |

뇌경색의 증상은 손상된 뇌 부위에 따라 다양하게 나타난다. 일반적으로 신경, 척수, 또는 뇌 기능의 문제로 발현되며, 손상 부위에 따라 증상은 수 분 내 또는 수 시간에 걸쳐 시작될 수 있다. 대부분 예고 없이 갑자기 발생한다.[12] 나타나는 증상을 통해 손상된 뇌 부위를 추정하는 데 도움을 받을 수 있다(신경진단학). 예를 들어, 일차 운동 피질이 손상되면 반대쪽 신체에 마비(편마비)가 오고, 뇌간이 손상되면 뇌간 증후군(발렌베르크 증후군, 베버 증후군, 밀라드-구블러 증후군, 베네딕트 증후군 등)의 특징적인 증상들이 나타날 수 있다.

3. 증상

일반인이 뇌졸중을 의심하고 빠르게 대처할 수 있도록 FAST라는 확인 방법이 널리 알려져 있다.[64][65][66] 미국심장협회(AHA) 등 여러 기관에서 권장하는 방식이며, 미국 매사추세츠주 보건국은 이를 홍보하기 위한 캠페인(Stroke Heroes Act FAST 캠페인)을 진행하기도 했다.[67]

FAST 외에도 다음과 같은 증상들이 뇌경색의 대표적인 징후일 수 있다.

이러한 증상 중 하나라도 갑자기 나타난다면 즉시 의료기관을 방문하여 정확한 진단과 치료를 받는 것이 매우 중요하다.

4. 위험 요인

뇌경색의 주요 위험 요인은 일반적으로 동맥경화증과 같다. 이는 혈관 건강과 밀접한 관련이 있음을 의미한다.[13] 위험 요인은 크게 스스로 조절할 수 있는 요인과 그렇지 않은 요인으로 나눌 수 있다.

특히 나이는 중요한 위험 요인으로, 55세 이후에는 10년마다 뇌졸중 발병 위험이 두 배로 증가한다.[14]

미국 심장 협회/미국 뇌졸중 협회(AHA/ASA)는 이러한 위험 요인들을 적극적으로 관리하여 뇌졸중을 예방할 것을 권장한다.[15] AHA/ASA 지침에는 겸상 적혈구 빈혈증이나 임신과 같이 특별한 주의가 필요한 경우에 대한 뇌졸중 예방 정보도 포함되어 있다. 또한, 프레이밍햄 심장 연구 결과를 바탕으로 향후 10년간의 뇌졸중 발병 위험도를 예측해 볼 수도 있다.[16]

5. 진단

뇌졸중과 유사한 증상을 보이는 환자를 사전 선별하기 위해 여러 검사가 사용된다. 구급대원은 신시내티 구급대 뇌졸중 척도(CPSS)를 사용하여 안면 마비, 팔 처짐, 언어 이상을 확인하거나, 이를 수정한 얼굴-팔-말 검사(FAST)를 사용한다. 응급실에서는 ROSIER(응급실에서의 뇌졸중 인지, Recognition of Stroke in The ER) 척도를 사용하여 의식 소실(-1점), 경련 발작(-1점), 안면 마비(+1점), 팔 마비(+1점), 다리 마비(+1점), 비정상적인 언어 패턴(+1점), 시각 장애(+1점) 등을 점수화하여 평가한다.[9] 최근 연구에서는 AI가 뇌경색 진단을 돕고 뇌졸중 전문의가 부족한 지역에서 환자의 예후를 개선할 수 있음을 보여주었다.[10]

신경학적 검사를 통해 추체로 징후(건반사 항진, 바빈스키 반사 등)나 안구 운동 이상 등을 확인하여 뇌경색 부위를 추정할 수 있다. 뇌졸중의 중증도를 객관적으로 평가하기 위해 NIHSS(National Institute of Health Stroke Scale) 척도가 널리 사용되며,[68] 특히 초급성기 혈전 용해 요법 시행 여부를 결정하는 데 중요하다.

일반 혈액 검사에서 뇌경색 자체의 특징적인 소견은 없으나, 혈전증의 경우 혈소판 기능 항진 여부를 확인하기도 한다. 고지혈증, 당뇨병 등 기저 질환을 평가하는 것이 중요하며, 특히 초급성기 혈전 용해 요법 시 고혈당이나 저혈당은 금기 사항이므로 혈당 검사는 필수적이다.

영상 검사는 뇌경색 진단에 핵심적이다.

'''CT'''는 뇌출혈과의 감별에 우선적으로 사용된다. CT에서 출혈이 보이지 않으면 출혈성 뇌졸중을 배제할 수 있으며,[25] 이후 rt-PA(알테플라제) 정주 요법을 고려할 수 있다.[25] CT는 MRI에 비해 비용이 저렴하고 대부분의 병원에서 쉽게 이용할 수 있다는 장점이 있다.[25][26] 발병 초기에는 CT에서 뇌 손상 부위나 광범위한 '''초기 허혈 변화'''(early CT sign)를 확인할 수 있다. 이는 뇌허혈 자체 또는 혈관 폐쇄를 시사하는 소견이다.

| early CT sign | 소견 | 의미 | 병태 |

|---|---|---|---|

| 렌즈핵의 불명료화 | 렌즈핵과 내포의 경계가 불명료해지지만 섬피질과의 경계는 명료함 | 중대뇌동맥 영역의 허혈 | 세포성 부종 |

| 섬피질 리본 징후 소실 | 섬피질과 피질하 백질의 경계가 불명료해짐 | 중대뇌동맥 영역의 허혈 | 세포성 부종 |

| 피질-백질 경계(피수경계)의 불명료화 | 피질과 피질하 백질의 경계가 불명료해짐 | 중대뇌동맥 영역의 허혈 | 세포성 부종 |

| 뇌구(뇌고랑)의 소실 | 뇌구가 좁아지거나 보이지 않음 | 중대뇌동맥 영역의 허혈 | 혈관성 부종 |

| 고밀도 중대뇌동맥 징후 (hyperdense MCA sign) | 중대뇌동맥 M1 분절이 주변보다 하얗게(고밀도) 보임 | 중대뇌동맥 M1 분절 폐쇄 | 혈관 내 혈전 |

| MCA dot sign | 실비우스 열구 내 중대뇌동맥 M2 분절이 점처럼 하얗게(고밀도) 보임 | 중대뇌동맥 M2 분절 폐쇄 | 혈관 내 혈전 |

초기 허혈 변화의 범위는 ASPECTS 점수로 평가하며, 중대뇌동맥(MCA) 영역의 1/3 이상에 허혈 변화가 있는 경우(ASPECTS 점수가 낮은 경우) 혈전 용해 요법 후 출혈 위험이 높아 치료 적응증이 되지 않을 수 있다. 시간이 지나면 괴사된 뇌 조직이 부어오르고(종창), 수일 후에는 연화되어 CT상 어둡게(저밀도) 보이지만, 급성기에는 이러한 변화가 뚜렷하지 않을 수 있다.

'''MRI'''는 CT보다 더 조기에 뇌경색을 발견할 수 있다. 특히 '''확산 강조 영상(DWI)'''은 발병 약 3시간 후부터 병변을 고신호로 나타내며,[25] '''T2 강조 영상'''은 약 6시간 후에 고신호 변화를 보인다. 이를 통해 증상 발생 6시간 이내의 급성 뇌경색 진단[25] 및 발병 시점 추정[27]에 유용하다. DWI에서 고신호로 보이는 영역은 대부분 비가역적 손상을 입은 뇌경색 중심부로 간주되지만, 주변에는 회복 가능한 페넘브라 영역이 존재할 수 있다. 다만, 발병 초기(특히 6시간 이내 척추동맥 영역 병변)에는 DWI에서 위음성(정상처럼 보이는 경우)이 나타날 수 있으며(약 5~20%), 증상이 강하게 의심되면 24시간 후 재검사가 권장된다. MRI는 특정 금속 이식물이 있거나 밀실공포증이 있는 환자에게는 시행하기 어렵다는 단점이 있다.[28]

뇌경색은 시간에 따라 MRI 소견이 변한다.

| 병기 | 병태 | DWI | ADC-MAP | T2 강조 영상 | CT |

|---|---|---|---|---|---|

| 발병 직후 (0~1시간) | 폐쇄 직후 관류 이상 | 소견 없음 | 소견 없음 | 소견 없음 | 소견 없음 |

| 초급성기 (1~24시간) | 세포성 부종 | 고신호 | 저신호 | 소견 없음 또는 경미한 고신호 | early CT sign |

| 급성기 (1~7일) | 세포성 부종 + 혈관성 부종 | 고신호 | 저신호 | 고신호 | 저음영(저밀도) |

| 아급성기 (1~3주) | 세포 괴사, 부종 점차 감소 | 고신호 → 점차 저신호 (T2 shine through 영향) | 저신호 → 점차 고신호 (pseudo-normalization) | 고신호 | 저음영 → 일시적 등음영(fogging effect) → 저음영 |

| 만성기 (1개월~) | 괴사, 흡수, 반흔화 | 저신호 | 고신호 | 고신호 (조직 결손 시 FLAIR 저신호 가능) | 뇌척수액 농도(저음영) |

- '''ADC-MAP''': 겉보기 확산 계수 지도. DWI 고신호가 실제 확산 제한(급성 허혈)인지, T2 강조 영상의 영향(T2 shine through)인지 감별하는 데 사용된다.

- '''Fogging effect''': 아급성기에 CT에서 병변이 일시적으로 주변 뇌 조직과 비슷하게 보이는 현상.

뇌경색 발생 부위와 떨어진 곳에서도 이차적인 변화가 관찰될 수 있다.

| 이차성 변화 | 소견 |

|---|---|

| 피질척수로의 발러 변성 | 피질척수로 손상 후 원격 부위에서 시간 경과에 따라 신호 변화 발생 (DWI는 2~8일, T2는 4주 이후) |

| 시상의 변성 | 중대뇌동맥 영역 손상 시 동측 시상에서 T2 신호 증가 (주로 3개월 이후, 배내측핵에서 흔함) |

| 중뇌 흑질의 변성 | 선조체 손상 시 동측 흑질에서 일시적인 T2 신호 증가 (발병 10일~1개월) |

| 하올리브핵 가성비대 | 소뇌 치아핵 또는 교차상행로 손상 시 반대측 또는 동측 하올리브핵의 T2 신호 증가 및 비대 (수개월 후) |

| 교차성 소뇌 위축 | 교뇌 손상 시 반대측 중소뇌각을 통해 소뇌 위축 발생 |

기타 MRI 소견으로는 발병 약 3주 후 대뇌 피질 제3층의 선택적 괴사로 인해 T1 강조 영상에서 피질을 따라 고신호로 보이는 '''피질층상괴사'''(cortical laminar necrosis), 급성기 혈전으로 인해 FLAIR 영상에서 혈관 내강이 밝게 보이는 '''동맥 내 혈전 징후'''(intra-arterial sign) 등이 있다.

'''MRA'''는 뇌 주요 동맥의 협착이나 폐쇄를 평가하는 데 사용된다. 혈류가 없는 부위(flow void 소실)를 확인하거나, MIP 기법 등으로 혈관 모양을 재구성하여 본다. 다만, 혈류가 느리거나 와류가 있으면 실제보다 협착이 심하게 보이거나(과대평가) 막힌 것처럼 보일 수(flow gap) 있다. 3T MRI에서는 3D black blood imaging 기법을 이용하여 플라크의 성분까지 평가할 수 있다.

| 플라크 성상 | TOF-MRA | T1 강조 영상 | 양성자 밀도 강조 영상 | T2 강조 영상 |

|---|---|---|---|---|

| 지질 핵 (출혈 없음) | 등신호 ~ 경도 고신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 |

| 지질 핵 (신선 출혈) | 고신호 | 고신호 | 저신호 ~ 등신호 | 저신호 ~ 등신호 |

| 지질 핵 (오래된 출혈) | 고신호 | 고신호 | 고신호 | 고신호 |

| 섬유성 피막 | 저신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 |

| 석회화 | 저신호 | 저신호 | 저신호 | 저신호 |

| 섬유 조직 | 등신호 ~ 저신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 | 등신호 ~ 경도 고신호 |

'''BPAS'''(basiparallel anatomic scanning)는 혈관벽 자체를 영상화하여 동맥 박리 진단이나 혈관 폐쇄의 급성/만성 여부 감별에 도움을 줄 수 있다. 증상 발생 6시간 이내에 시행하는 '''혈관조영 CT(CTA)'''는 경동맥 및 척추동맥의 폐색 부위를 신속하게 확인하여 뇌졸중 원인 규명에 도움을 준다.[29]

'''경동맥 초음파'''는 목 혈관(경동맥)의 죽종(플라크)에 의한 협착 여부를 확인한다. 플라크의 성상(에코 밝기, 표면 상태, 균일성, 움직임)을 평가하여 뇌경색 위험도를 예측할 수 있다. 저에코(어두운) 플라크, 표면이 불규칙하거나 궤양이 있는 플라크, 불균일한 플라크, 움직이는 혈전이 동반된 플라크는 위험도가 높다고 간주된다. 또한 두개 내 혈관에서 미세 색전 신호(HITS)를 감지하기도 한다.

'''심장 초음파'''는 심장성 뇌색전증의 원인을 찾기 위해 시행된다. 가장 흔한 원인은 비판막성 심방세동이지만, 좌심방 내 혈전, 난원공 개존(PFO), 심방 중격류, 심장 종양, 대동맥활의 복합 죽종 등도 색전의 원인이 될 수 있다. 특히 경식도 심장 초음파는 이러한 병변 검출에 더 유용하다. 난원공 개존은 정상인에서도 약 20% 발견되며, 정맥계 혈전이 이를 통해 동맥계로 넘어가 뇌경색을 일으키는 기이성 색전증의 원인이 될 수 있다. 원인 불명의 뇌경색, 특히 젊은 연령에서 의심한다. 심방세동이나 경동맥 이상이 없는데 색전성 뇌경색이 의심될 경우, 대동맥활 죽종을 확인하기 위해 검사한다.

뇌졸중으로 사망한 경우, 부검을 통해 뇌졸중 외 다른 질병이나 상태를 확인하고, 드문 뇌졸중 원인을 밝힐 수 있다.[30]

6. 치료

뇌경색의 치료는 발병 후 경과 시간과 뇌경색의 원인에 따라 달라지며, 가능한 한 빨리 치료를 시작하는 것이 중요하다. 치료의 주요 목표는 막힌 혈관을 신속하게 재개통하여 뇌 혈류를 복구하고, 뇌세포 손상을 최소화하며, 장기적으로 재발을 방지하고 후유증을 줄여 기능을 회복하는 것이다.[31]

발병 초기, 특히 증상 발생 후 수 시간 이내(초급성기)에는 혈전을 녹이는 혈전용해술이나 기계적으로 제거하는 혈전제거술을 통해 막힌 혈관을 뚫는 것이 가장 중요하다. 조직 플라스미노겐 활성제(rtPA) 등을 이용한 혈전용해술은 증상 발생 후 가능한 한 빨리, 일반적으로 4.5시간 이내에 시행될 때 효과가 크다.[29] 혈전제거술은 혈전용해술이 효과가 없거나 적용하기 어려운 경우, 또는 특정 조건 하에서 발병 후 비교적 이른 시간 내에 시도될 수 있다.[32][33][34][35] 치료가 빠를수록 뇌 손상을 줄이고 환자의 예후를 개선할 수 있다.[29][31]

급성기(발병 후 수 시간 ~ 수일)에는 뇌부종과 활성산소 등으로 인한 추가적인 뇌 손상을 막고 재경색을 예방하는 데 중점을 둔다. 이를 위해 뇌부종을 줄이는 약물, 뇌세포 보호 효과가 있는 약물, 그리고 원인에 따라 항혈소판제나 항응고제 등의 항혈전제가 사용된다. 경우에 따라서는 혈관성형술이나 스텐트 삽입술, 경동맥 내막 절제술과 같은 혈관 병변 자체에 대한 치료가 고려될 수도 있다.[37][38]

뇌 손상으로 인해 신경학적 후유증이 남은 경우에는 기능 회복을 위한 적극적인 재활 치료가 필수적이다. 물리 치료, 작업치료, 언어 치료, 인지 치료 등을 통해 최대한의 기능 회복을 목표로 한다.

만성기에는 뇌경색 재발 위험이 높으므로, 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 위험 요인을 철저히 관리하고 원인에 따른 항혈전제 복용을 꾸준히 지속하는 것이 매우 중요하다. 또한, 간질이나 파킨소니즘과 같은 장기적인 후유증에 대한 관리도 필요할 수 있다.

6. 1. 급성기 치료

뇌경색이 뇌에 혈액을 공급하는 동맥을 막는 혈전으로 인해 발생하는 경우, 확정적인 치료는 혈전을 분해(혈전용해술)하거나 기계적으로 제거(혈전제거술)하여 폐색을 제거하는 것을 목표로 한다. 뇌로의 혈류가 더 빨리 회복될수록 뇌세포 사멸이 줄어든다.[31] 뇌졸중 발생 후 8시간 이내의 초급성기에는 혈전용해술 또는 혈전제거술을 통한 혈전 해소가 최우선 치료 목표가 된다. 이 시점은 아직 괴사가 진행되지 않고 반음영 상태, 즉 허혈 증상은 있지만 세포가 살아있는 단계이므로 치유 가능성이 있다.발병 8시간에서 24시간 사이의 급성기에는 부종과 활성산소(free radical)로 인한 괴사 진행을 막는 것이 중요하다. 또한 재경색 예방도 필요하다. 이를 위해 항응고제를 사용하면서 글리세롤(글리세올™)이나 만니톨 등으로 혈장 삼투압을 높여 뇌부종을 줄이고, 발병 24시간 이내에 에다라본(라지컷™)을 투여하여 활성산소 생성을 억제한다. 경색 부위와 반음영 영역 경계의 혈류 유지도 도모한다.

급성기에는 정상보다 높은 혈압을 유지하는 허용성 고혈압 치료를 통해 반음영 영역으로의 혈류 관류를 촉진하기도 한다.[39]

=== 혈전용해술 ===

지난 10년간 심근경색 치료와 유사하게 뇌경색 치료에도 혈전용해제가 도입되었다. 여러 뇌졸중 전문센터에서는 rtPA를 이용한 약물 혈전용해술을 시행하여 혈전을 용해하고 막힌 동맥을 개통시킨다.

==== 정맥 내 조직 플라스미노겐 활성제 (rtPA) 투여 ====

정맥 내 rtPA 투여는 증상 발생 후 4.5시간 이내에 병원에 도착하여 평가받을 수 있는 환자에게 권장된다.[76] rtPA 투여가 빠를수록 예후가 좋으며,[29] 3개월 후 장애 발생 가능성을 30% 감소시킨다.[29] 알테플라제(rtPA의 일종)는 혈전의 주성분인 피브린을 분해하는 플라스민을 활성화시킨다. 이 치료법은 권고 등급 A(최우선)로 분류된다.[69]

일본뇌졸중학회의 rt-PA(알테플라제) 정주 요법 적정 치료 지침 제2판 2012년 10월(2016년 9월 일부 개정)에 따르면, 치료 적용 여부는 확인 사항, 금기 사항, 신중 투여 항목으로 나누어 평가한다.

- '''확인 사항:''' 발병 시각(최종 미발병 확인 시각)과 중증도(NIHSS 5~15점 정도) 등을 모두 평가해야 한다. 증상이 너무 가볍거나(NIHSS 4점 이하) 급속히 개선되는 경우는 적용되지 않을 수 있다.

- '''금기 규정:''' 발병 4.5시간 초과, 비외상성 두개 내 출혈 병력, 1개월 이내 뇌졸중 재발, 지주막하 출혈(의심 포함), 조절되지 않는 고혈압(강압 요법 후에도 수축기 185mmHg/확장기 110mmHg 초과), 중증 간 장애, 심각한 혈당 이상 등 하나라도 해당하면 적용할 수 없다(권고 등급 D).

- '''신중 항목:''' 81세 이상 고령[71], 조절 불능의 당뇨병, 과거 뇌졸중(1개월 이전), 두개 내 종양[72][73], 동맥류[72], 뇌동맥류[72], 뇌혈관 기형[72] 등이 해당한다. 이 경우 치료 이익이 위험보다 크다고 판단되고 충분한 설명과 동의가 있을 때만 시행할 수 있다(권고 등급 C1).

1995년 미국 연구에서는 rtPA 투여군의 무증상 회복률(31%)과 사망률(17%)이 위약 대조군(각각 20%, 21%)보다 우수했으나, 뇌출혈 부작용은 6.4%로 대조군(0.6%)보다 높았다.[74] 2002년~2004년 일본 임상 시험(J-ACT)에서는 미국 용량의 2/3인 0.6mg/kg을 투여하여 유사한 효과(3개월 후 무장애 회복 36.9%, 사망 9.7%)를 확인했으며, 뇌출혈 발생률은 5.8%였다.[75]

rtPA 정맥 주사 후 24시간 동안은 항혈전 요법이 금기이다. 급성기 뇌졸중이 의심되면 rtPA 치료 가능성을 염두에 두고 신속히 병원으로 이송하는 것이 중요하다.

==== 우로키나제 동맥 내 투여 ====

우로키나제를 이용한 동맥 내 혈전용해술은 발병 6시간 이내의 중대뇌동맥 색전성 폐쇄에 적용될 수 있다(권고 등급 B).[70] 우로키나제는 rtPA보다 전신 부작용 위험이 높아, 혈전 근처까지 카테터를 삽입하여 국소적으로 투여하는 방식이 선호된다. rtPA와 우로키나제 모두 사용 가능하다면 rtPA가 우선적으로 선택된다.

=== 혈전제거술 (기계적 재관류술) ===

혈전용해술 외에 혈전을 기계적으로 직접 제거하는 치료법(혈전제거술, 혈행재건술, 기계적 재관류술)도 활발히 시행되고 있다. 대퇴동맥을 통해 카테터를 뇌혈관까지 삽입한 후, 다양한 장치를 이용하여 혈전을 포획하거나 흡입하여 제거하는 방식이다.

기계적 혈전제거술은 혈전용해제 사용이 불가능하거나 효과가 없는 환자에게 혈류를 복원하는 데 효과적이다.[32][33][34][35] 이 시술은 일반적으로 발병 8시간 이내 환자에게 적용된다.[77] 발병 6시간 이내라면 rtPA 정맥 주사와 혈전제거술을 병용하는 것이 권장 등급 A이다.[78] rtPA를 사용할 수 없거나 효과가 없는 경우, 발병 8시간 이내의 주요 뇌동맥 폐쇄 환자에게 혈전제거술을 고려할 수 있다(권고 등급 C1[77]).

초기에는 rtPA 치료 실패 시 대안으로 여겨졌으나,[79] 2015년 일본 3개 학회 공동 지침에서는 발병 6시간 이내 주요 동맥 폐쇄 환자에게 rtPA를 포함한 내과적 치료에 혈전제거술을 추가하는 것의 효과를 인정했다.[80] 이후 rtPA보다 우수한 치료 성과를 보였다는 보고도 나왔다.[81] 2015년 캐나다 캘거리 대학교 연구팀은 발병 12시간 이내 환자를 대상으로 한 연구에서 혈관 내 치료(혈전제거술 포함) 그룹이 기존 치료 그룹보다 자립 가능 회복률(53.0% vs 29.3%)과 사망률(10.4% vs 19.0%) 면에서 더 우수한 결과를 보였다고 보고했다.[83]

다양한 혈전 제거 장치가 개발되어 사용되고 있으며, 주요 상품명(일반명: 중심 순환계 색전 제거용 카테터)은 다음과 같다.

- Merci 리트리버 (MERCI Retriever): 2010년 승인. 와이어와 실 이용.[79][84]

- Penumbra 시스템 (Penumbra System): 2011년 승인. 펌프 흡입 방식.[85]

- Solitaire FR 혈전 제거 디바이스: 2013년 승인. 와이어 부분 이용.[86]

- 트레보 프로 클롯 리트리버 (Trevo ProVue Retriever): 2014년 승인. 실시간 X선 투시 가능.[87]

- REVIVE SE (리바이브): 2016년 승인. 니티놀 합금 그물 바구니 이용.[88]

- Tron FX 혈전 제거 디바이스: 2018년 승인. 자가 확장형 스텐트, 작은 내경.[88][89]

- SOFIAFLOW Plus / SOFIAFLOW: 2018년 승인. 대구경/소구경, 굴곡 혈관 접근 용이.[90][88]

혈전 제거 치료는 숙련된 전문의와 시설을 갖춘 병원에서만 가능하며, 24시간 시술 체계를 갖춘 곳은 제한적이다. 따라서 rtPA 정맥 주사 요법을 시행하면서 혈전 제거 치료가 가능한 병원으로 신속하게 이송하는 시스템, 이른바 "드립-십-리트리브(Drip-Ship-Retrieve)" 시스템 구축이 중요해지고 있다.[91]

=== 기타 급성기 치료 ===

- '''혈관성형술 및 스텐트 삽입술:''' 급성 뇌허혈 치료의 가능한 대안으로 연구되고 있다. 증상성 두개내 동맥 협착증에 대한 소규모 연구들에서 기술적 성공률은 높았으나(90~98%), 시술 관련 합병증 발생률(4~10%)도 보고되어 추가적인 대규모 무작위 대조 시험이 필요하다.[37]

- '''경동맥 내막 절제술:''' 경동맥 협착증이 있고 해당 부위에 신경학적 기능이 남아있는 환자에게 뇌경색 발생 후 신속히 시행하면 재발 위험을 줄일 수 있다. 또한 증상이 있는 심한 경동맥 협착증(직경 70~80% 감소) 환자의 뇌경색 예방을 위해서도 시행된다.[38]

- '''재활 치료:''' 생명에 지장이 없는 신경학적 손상이 남은 경우, 물리 치료, 인지 치료, 작업 치료, 언어 치료 및 운동 등 포괄적인 재활 치료를 통해 기능 회복을 도모하는 것이 중요하다.

6. 2. 급성기 이후 치료

뇌경색 발병 후 8시간에서 24시간 사이의 급성기에는 뇌부종과 활성산소(free radical)로 인한 뇌세포 괴사 진행을 막고, 추가적인 뇌경색 발생을 예방하는 것이 중요하다.[92]=== 뇌부종 및 뇌압 관리 ===

뇌부종을 줄이기 위해 약물 치료나 수술적 치료를 시행할 수 있다.

- 약물 치료: 글리세롤(glycerin)이나 만니톨 등을 투여하여 혈장 삼투압을 높여 뇌부종을 줄인다. 글리세롤은 아테롬혈전성 뇌경색의 경우 1일 2회 투여하며, 심원성 뇌색전증이나 뇌출혈의 경우 1일 3~4회 투여한다. 뇌부종이 심하면 더 자주 사용할 수도 있다. 권고 등급 B이다.[100] 만니톨은 글리세롤보다 뇌압 강하 효과가 강하지만, 사용 근거는 부족하다는 평가도 있다. 권고 등급 C1이다.[100]

- 개두 감압술: 뇌부종이 매우 심하여 약물 치료로 조절되지 않고 뇌간 압박 소견이나 진행성 의식장애가 나타나는 경우, 특히 70세 미만의 중대뇌동맥 영역 뇌경색 환자에게 개두 감압술을 시행하여 뇌압을 낮출 수 있다. 이는 뇌부종으로 인한 뇌헤르니아 발생 위험을 줄여 생존율을 높이고 예후를 개선할 수 있다. 18세부터 60세까지의 중대뇌동맥 영역 50% 이상 뇌경색 환자 중 증상 발현 48시간 이내 NIHSS 15점 이상인 경우, 외감압술이 1년 후 생존율과 기능 개선에 효과적이라는 보고가 있다. 권고 등급 A이다.[103] 소뇌 뇌경색으로 인한 수두증에는 뇌실 배액술, 뇌간 압박으로 인한 혼수 시에는 감압 개두술이 고려될 수 있다. 권고 등급 C1이다.[103]

=== 약물 치료 ===

뇌부종 치료 외에도 활성산소 생성을 억제하고 혈전 생성을 막기 위한 다양한 약물이 사용된다.

- 활성산소 억제: 발병 24시간 이내에는 자유라디칼 제거제인 에다라본(edaravone)을 투여하여 활성산소 생성을 억제하고 세포 손상을 줄일 수 있다. 신장 기능 장애가 있는 환자에게는 금기이다. 권고 등급 B이다.[94]

- 항혈전 요법: 재경색 예방을 위해 항혈소판제나 항응고제를 사용한다. 뇌경색의 원인(아테롬혈전성, 심원성 등)에 따라 사용하는 약물이 다르다.

- 아테롬혈전성 뇌경색/소뇌경색: 아스피린, 오자그렐나트륨, 알가트로반, 클로피도그렐, 실로스타졸 등이 사용된다. 발병 초기에는 오자그렐나트륨이나 알가트로반 주사제를 사용하고, 이후 경구 약물로 전환하는 경우가 많다. 아스피린과 클로피도그렐 병용은 발병 3개월 이내에 출혈 위험 증가 없이 재발 예방에 효과적일 수 있다(권고 등급 B).[92] 그러나 1년 이상의 항혈소판제 병용은 재발 억제 효과가 입증되지 않았고 출혈 위험이 높아 권장되지 않는다(권고 등급 D). 아스피린 또는 클로피도그렐에 실로스타졸을 추가하는 것은 안전성에 차이가 없으면서 재발 예방 효과를 높일 수 있다는 보고도 있다.[93]

- 심원성 뇌색전증: 헤파린을 사용하여 급성기 재발을 예방하고, 이후 와파린이나 다른 경구 항응고제로 전환하여 장기적인 혈전 생성을 억제한다. 와파린 사용이 금기인 경우에 한해 아스피린을 고려할 수 있다(권고 등급 B).[97][98]

아래는 급성기 이후 주로 사용되는 약물들이다.

| 약제 | 주요 내용 및 주의사항 |

|---|---|

| 에다라본 | 뇌보호약. 발병 후 24시간 이내 모든 병형에 적용 가능 (권고 등급 B[94]). 자유라디칼 제거 작용으로 세포성 부종 감소 효과 기대. 신기능 장애 시 금기. 1회 30mg, 1일 2회 30분간 점적 주사, 최대 14일 투여. t-PA와 병용하기도 함. 발병 1~4일 후의 혈관성 부종에는 효과적이지 않음. |

| 오자그렐나트륨 | 트롬복산A2 합성 효소 저해제(항혈소판제). 급성기(발병 5일 이내) 아테롬혈전성 뇌경색 또는 소뇌경색에 적용 (권고 등급 B[95]). 심원성 뇌색전증에는 금기. 1회 80mg, 1일 2회 2시간 점적 주사, 최대 2주 투여. 특히 소뇌경색 급성기 등에 아스피린과 병용하기도 함. |

| 알가트로반 | 선택적 트롬빈 저해제. 아테롬혈전성 뇌경색 또는 소뇌경색에 자주 사용 (권고 등급 B[96]). 심원성 뇌색전증에는 금기. 보험 적용 상 소뇌경색에는 해당 없음. 발병 48시간 이내 투여 시작. 초기 2일간 지속 점적 후, 5일간 1일 2회 점적. 투여 초기 출혈 주의, 3일째 이후 증상 악화 시 항혈소판제 추가 또는 헤파린 변경 고려. 아테롬혈전성 뇌경색 급성기에 아스피린과 병용하기도 함. |

| 헤파린 | 항응고제. 병형에 따라 사용법 상이. 심원성 뇌색전증: 발병 24시간 후 출혈 확인 후 저용량(1만~1만5천 단위/일) 지속 점적 시작, 이후 와파린 전환. 소뇌경색/아테롬혈전성 뇌경색: 진행성 뇌경색 시 저용량 지속 점적 또는 APTT 기준치 1.5~2배 조절 (모두 권고 등급 C1). |

| 와파린칼륨 | 항응고제. 급성기 헤파린 사용 후 만성기 관리에 주로 사용. 아테롬혈전성 뇌경색에서 고도 협착 시 알가트로반/헤파린 이후 투여 고려. 심원성 뇌색전증: PT-INR 2.0~3.0 (고령/저위험군 1.6~2.6) 조절 (만성기 권고 등급 A[97]). 기이성 뇌색전증 등에도 사용. |

| 아스피린 | 항혈소판제. 작용 발현이 빨라 급성기 선호. 급성기(48시간 이내) 모든 병형에 권고 (권고 등급 A[95]). 급성기 160~300mg/일, 2주 후 75~150mg/일 감량. 만성기 비심원성 뇌경색 예방 (권고 등급 A). 심원성 뇌색전증에는 와파린 금기 시 고려 (권고 등급 B[97][98]). 아스피린 불내증 시 다른 약제 고려. |

| 염산티클로피딘 | 항혈소판제. 만성기 비심원성 뇌경색에 적용 (권고 등급 B[98]). 급성기 200~300mg/일, 만성기 200mg/일. 부작용 문제로 클로피도그렐로 대체되는 추세. |

| 실로스타졸 | 항혈소판제. 만성기 비심원성 뇌경색에 적용 (권고 등급 A[99]). 급성기 200mg/일. 울혈성 심부전 환자 금기, 허혈성 심질환 신중 투여. |

| 황산클로피도그렐 | 항혈소판제. 만성기 비심원성 뇌경색에 75mg/일 투여 (권고 등급 A[98]). 급성기 50~75mg/일. 아스피린과 병용하기도 함 (발병 3개월 이내). |

| 우로키나제 | 혈전용해제. 정맥 주사는 심원성 뇌색전에 원칙적 금기. 뇌저동맥 폐쇄 등 특정 경우 카테터 이용 동맥 주입 시도. 소뇌/아테롬혈전성 뇌경색 발병 5일 이내 정맥 주사 또는 초급성기 동맥 주입 고려 (권고 등급 C1). |

| 덱스트란 | 혈장 증량제. 혈류역학적 문제 의심되는 아테롬혈전성 뇌경색, 헤마토크릿 높은 소뇌경색 등에 고려. 유효성 근거 부족 (권고 등급 C1[99]). |

| 글리세롤 | 뇌부종 치료제. 아테롬혈전성 뇌경색: 200ml 1일 2회, 1회 2시간 투여. 심원성 뇌색전/뇌출혈: 1일 3~4회. 심한 부종 시 증량 가능 (권고 등급 B[100]). 심부전 환자 신중 투여. |

=== 기타 치료법 ===

- 허용성 고혈압: 급성기 동안 혈압을 평소보다 약간 높게 유지하여 반그늘(penumbra) 영역으로의 혈류 공급을 개선하려는 전략이다.[39]

- 저체온 요법: 체온을 32°C~34°C로 낮춰 뇌를 보호하려는 시도이나, 아직 유효성이 충분히 검증되지 않았다 (권고 등급 C1).[101] 해열제를 사용하는 평열 요법도 마찬가지이다.[101]

- 고압산소 요법: 고압 환경에서 고농도 산소를 공급하여 저산소 상태의 뇌세포에 산소를 공급하려는 치료법이지만, RCT에 의한 유효성 검토가 적어 과학적 근거는 부족하다 (권고 등급 C1).[102]

=== 재활 치료 ===

뇌 손상으로 인한 기능 장애를 회복하기 위해 물리 치료, 인지 치료, 작업 치료, 언어 치료, 운동 등 포괄적인 재활 치료가 필수적이다.

=== 혈관 병변에 대한 치료 ===

뇌경색의 원인이 특정 혈관의 협착이나 폐쇄인 경우, 이에 대한 치료가 필요할 수 있다.

- 경동맥 병변: 경동맥 협착증이 있고 증상이 나타난 경우, 경동맥 내막 절제술(CEA)이나 경동맥 스텐트 삽입술(CAS)을 통해 재발 위험을 줄일 수 있다.[38] CEA는 70% 이상의 협착이나 고도의 궤양 병변이 있는 경우 고려되며, 수술 위험이 높은 고령자(75세 이상), 심폐 질환 동반 등의 경우에는 CAS가 대안이 될 수 있다. 2008년 4월부터 일본에서 보험 적용되었다.

- 중대뇌동맥 병변: 천측두동맥-중대뇌동맥 문합술(STA-MCA bypass)과 같은 우회 수술이 시행될 수 있다.

- 혈관확장술 및 스텐트 삽입술: 혈관내 치료 기술의 발달로, 카테터를 이용해 좁아진 뇌혈관을 풍선으로 넓히거나(혈관성형술), 스텐트를 삽입하는 시술이 시도되고 있다. 증상성 두개내 동맥 협착증에 대한 소규모 연구들에서 기술적 성공률은 90~98%로 높았으나[37], 시술 관련 합병증 발생률도 4~10%로 보고되어 대규모 무작위 대조 시험을 통한 검증이 더 필요하다 (권고 등급 C1[104]). 이러한 시술은 뇌혈관내 치료 전문의가 있는 의료기관에서만 가능하다.[105]

=== 혈관·뇌신경 재생 치료 ===

손상된 뇌 조직과 혈관을 재생시키려는 줄기세포 치료 연구가 진행 중이다. 과거에는 성인의 뇌세포는 재생되지 않는다는 것이 정설이었으나(산티아고 라몬 이 카할), 1998년 인간 뇌세포의 제한적 재생 능력이 확인되었다[106]. 이를 바탕으로 환자 자신의 골수 조혈줄기세포를 배양하여 투여하거나[107], 건강한 타인의 줄기세포(조혈줄기세포, 치수 유래 줄기세포 등)를 이용하는 방법[111][116] 등이 연구되고 있다. 줄기세포 치료는 혈관 재생을 촉진하고 신경줄기세포에 영양과 산소를 공급하여 재생을 돕는 것을 목표로 한다. 일본 등에서 임상 시험이 진행 중이며, 일부 시험에서는 기능 회복 효과가 보고되기도 했으나[109], 아직 효과와 안전성에 대한 검증이 더 필요하며[115] 보험 적용은 되지 않는다. 해외에서는 중절태아의 신경줄기세포 연구도 이루어지지만, 일본에서는 윤리적 문제 등으로 시행되지 않는다.

6. 3. 재활 치료

뇌경색으로 인해 즉시 치명적이지 않은 조직 손상이 발생한 경우, 남은 장애를 극복하고 기능을 회복하기 위한 노력이 중요하다. 이를 위해 물리 치료, 인지 치료, 작업치료, 언어 치료 및 운동 등 다양한 재활 치료를 적극적으로 시행하는 것이 최선의 방법이다.6. 4. 만성기 관리

뇌경색 발병 후 만성기에는 재발 예방과 후유증 관리가 매우 중요하다.재발 예방뇌경색의 정확한 원인 파악은 재발 예방 계획 수립에 필수적이다. 이를 위해 과거 병력과 생활 습관을 파악하여 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연 등 위험 요인을 관리해야 한다.[92] 특히 고혈압이나 비판막증성 심방세동이 있다면 철저한 관리가 필요하다. 또한, 심장 초음파 검사, 홀터 심전도 검사, 경동맥 초음파 검사 등을 통해 심장 내 혈전 유무, 부정맥 유무, 동맥 경화반(플라크) 유무 등을 확인하는 것이 필요하다.

뇌경색의 원인에 따라 재발 예방을 위한 약물 요법이 달라진다.

- 죽상경화성 뇌경색의 경우, 항혈소판제를 주로 사용한다. 아스피린, 실로스타졸(프레탈 등), 클로피도그렐(플라빅스 등), 티클로피딘(파날진 등) 등이 사용되며, 아스피린을 기본으로 실로스타졸이나 클로피도그렐을 병용하는 것이 일반적이다.[98] 특히 중대뇌동맥 병변에는 클로피도그렐이 효과적인 것으로 알려져 있다. 발병 초기에는 아스피린과 클로피도그렐을 단기간 병용한 후 단독 요법으로 전환하거나, 아스피린과 실로스타졸을 병용하기도 한다.

- 소뇌경색의 만성기 항혈소판제 사용에 대해서는 논의가 있지만, 실로스타졸(프레탈 등)의 재발 예방 효과에 대한 근거가 있다.[99] 관례적으로 아스피린도 사용된다. MRI 검사(T2* 강조 영상)에서 미세 뇌출혈(CMB)이 발견될 경우, 출혈 위험 때문에 항혈소판제 사용을 피하는 경향이 있다.

- 심인성 뇌색전증의 경우, 급성기 치료 후에는 재발 예방을 위해 항응고제인 와파린을 사용하는 것이 일반적이다.[97] 혈액 응고 시간을 나타내는 지표인 PT-INR 수치를 정기적으로 확인하며 용량을 조절해야 한다.

항혈전제 병용 요법에는 신중함이 요구된다. 아스피린과 클로피도그렐 병용은 발병 초기(3개월 이내)에는 재발 예방에 효과적일 수 있지만[92], 1년 이상 장기 병용은 출혈 위험을 높일 수 있어 권장되지 않는다.[93] 아스피린과 와파린 병용 역시 출혈 위험이 높아 일반적이지 않다. 반면, 아스피린 또는 클로피도그렐에 실로스타졸을 추가하는 것은 비교적 안전하고 재발 예방 효과를 높일 수 있다는 보고가 있다.[93]

후유증 관리뇌경색 후에는 다양한 후유증이 남을 수 있으며, 이에 대한 적극적인 관리가 필요하다. 마비, 언어 장애, 인지 기능 장애 등의 후유증을 극복하고 기능을 회복하기 위해 물리 치료, 작업 치료, 언어 치료, 인지 치료, 운동 등 포괄적인 재활 치료를 꾸준히 받아야 한다.

만성기에 나타나는 특정 증상에 대해서는 약물 치료가 도움이 될 수 있다.

7. 뇌졸중과 혼동하기 쉬운 질환

응급실에서는 뇌졸중과 증상이 유사하지만 치료법이 다른 질환들을 신속하게 감별하는 것이 중요하다. 대표적으로 저혈당, 경련, 대동맥 박리에 따른 뇌졸중 등이 있다.[9] 이 외에도 드물지만 감별해야 할 중요한 질환으로 가역성 후두엽 백질뇌병증(RPLS)이 있다.

가역성 후두엽 백질뇌병증 (RPLS)가역성 후두엽 백질뇌병증(Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS)은 1996년 Henchey 등에 의해 처음 제시된 개념이다. 주로 뇌의 후두엽을 중심으로 백질뇌병증 소견을 보이며, 두통, 시각장애, 의식장애 등의 증상을 특징으로 한다. 이름에서 알 수 있듯이 병변은 대부분 가역적이다.

- 원인: 고혈압성 뇌병증, 요독증, 자간, 급성 신염, 결합조직병, 항암화학요법, 면역억제제 투여 등 다양한 원인에 의해 발생할 수 있다. 특히 면역억제제의 경우 약물이 혈관 내피세포에 손상을 주는 것이 원인 중 하나로 추정된다.

- 병태생리: 일반적으로 혈압 자동조절 능력의 상한선을 넘어서는 급격한 혈압 상승이 주된 기전으로 여겨진다. 이로 인해 혈뇌장벽(Blood-Brain Barrier, BBB)이 손상되고 혈관 투과성이 증가하면서 혈관성 부종이 발생하는 것(breakthrough설)으로 설명된다. 환자들은 대개 수축기 혈압 200~220mmHg 이상, 이완기 혈압 120mmHg 이상의 심한 고혈압을 보이는 경우가 많지만, 젊은 환자에서는 수축기 혈압 150mmHg 정도에서도 발병할 수 있다.

- 치료: 급격하게 혈압을 낮추면 오히려 뇌허혈을 유발할 수 있으므로 주의해야 한다. 용량 조절이 쉬운 정맥 주사 약물을 사용하여 점진적으로 혈압을 조절하는 것이 일반적이다. 첫 1시간 이내에는 평균 동맥압을 25% 이내로 낮추고, 이후 2~6시간에 걸쳐 160/100~110mmHg를 목표로 조절한다. 뇌부종을 줄이기 위해 글리세롤 제제를 함께 사용하기도 하며, 경련 증상이 동반된 경우에는 항경련제를 투여한다.

8. 일과성 뇌허혈 발작 (TIA)

TIA(Transient Ischemic Attack)는 뇌혈류가 일시적으로 감소하여 뇌졸중과 유사한 증상이 나타났다가 24시간 이내에 완전히 회복되는 상태를 의미한다. 하지만 TIA에 대한 정의는 시대에 따라 변화해왔다.

1990년 일본 후생성 기준에서는 "뇌허혈에 의한 국소 신경 증상이 나타나지만 24시간 이내(대부분 1시간 이내)에 완전히 소실되고, 두부 CT에서 책임 병소에 일치하는 기질성 병변이 인정되지 않는 것"으로 정의했다. 그러나 이후 MRI 기술이 보급되면서, 위 정의를 충족하더라도 MRI 확산 강조 영상(DWI)에서 뇌 손상(고신호 영역)이 발견되는 경우가 많다는 사실이 밝혀졌다. 이런 경우 실제로는 뇌경색으로 진행될 수 있다.

이에 따라 2002년 'The TIA working group'은 TIA를 "국소 뇌허혈 또는 망막 허혈이 원인이 되는 단시간의 신경 증상이며, 보통 1시간 이내에 증상이 소실되고 급성 뇌경색의 소견을 수반하지 않는 것"으로 새롭게 정의했다. 즉, 증상이 빨리 사라지더라도 MRI 검사 결과에 따라 TIA 또는 뇌경색으로 진단이 달라질 수 있다.

TIA는 뇌경색의 강력한 전조 증상으로 간주된다. 따라서 TIA 증상이 나타나면 즉시 병원에 방문하여 정밀 검사와 진료를 받아야 한다. TIA 발생 후 뇌경색으로 진행될 위험을 예측하기 위해 ABCD² 점수(ABCDD 점수)를 사용하기도 한다.

| 명칭 | 내용 | 점수 |

|---|---|---|

| Age (나이) | 60세 이상 | 1점 |

| Blood pressure (혈압) | 수축기 혈압 ≥140mmHg 또는 이완기 혈압 ≥90mmHg | 1점 |

| Clinical features (임상 증상) | 편측 마비 | 2점 |

| 마비를 동반하지 않는 언어 장애 | 1점 | |

| Duration of symptoms (증상 지속 시간) | 60분 이상 | 2점 |

| 10분 이상 60분 미만 | 1점 | |

| Diabetes (당뇨병) | 당뇨병 있음 | 1점 |

ABCD² 점수에 따르면, TIA 발병 후 2일 이내 뇌졸중 발생 위험은 3점 이하에서 1.0%, 4~5점에서 4.1%, 6점 이상에서 8.1%로 증가한다. 당뇨병 항목을 제외한 ABCD 점수로는 1주일 이내 뇌졸중 위험을 평가하는데, 4점은 2~4%, 5점은 12~28%, 6점은 28~36%의 위험도를 가진다. MRI에서 확산 저하 병변이나 MRA에서 동맥경화성 변화가 확인되면 예측 정확도가 더 높아진다는 보고도 있다.

TIA의 개념이 널리 알려지면서, 일시적인 신경 증상 모두를 TIA로 오인하는 경우가 있다. TIA는 뇌의 특정 부위 기능 장애로 설명할 수 있는 신경학적 증상(국소성 뇌기능 장애)을 특징으로 한다. 예를 들어, 실신은 뇌 전체의 일시적인 혈류 부족으로 인한 것이므로 국소성 장애인 TIA나 뇌졸중과는 다르다. 일시적인 의식 소실만 있고 다른 국소 신경 증상이 없다면 TIA를 의심하기 어렵다. 또한, 일과성 전반적 기억상실(TGA)처럼 갑작스러운 기억 장애만 나타나는 경우도 TIA와는 구별해야 한다. 아래는 TIA로 보기 어렵거나 TIA에 특징적이지 않은 증상들이다.

| 구분 | 증상 |

|---|---|

| TIA에 특징적이지 않은 증상 | 경추동맥계의 다른 증상을 동반하지 않는 의식 장애 |

| 강직 발작, 강직 간대 발작, 간대 발작 | |

| 신체의 여러 영역에 걸쳐 지속적으로 진행하는 증상 | |

| 섬광성 암점 (눈앞이 번쩍이는 증상) | |

| TIA로 생각하기 어려운 증상 | 감각 장애의 진행 |

| 회전성 어지럼증만 단독으로 발생 | |

| 동요성(부동성) 어지럼증만 단독으로 발생 | |

| 삼킴 곤란(연하 장애)만 단독으로 발생 | |

| 발음 곤란(구음 장애)만 단독으로 발생 | |

| 복시(사물이 둘로 보이는 증상)만 단독으로 발생 | |

| 대변 또는 소변 실금 | |

| 의식 수준 변화를 동반하는 시력 장애 | |

| 편두통을 동반하는 국소 증상 | |

| 착란 상태만 단독으로 발생 | |

| 기억 상실(건망)만 단독으로 발생 | |

| 갑자기 다리에 힘이 빠져 주저앉는 증상(drop attack)만 단독으로 발생 |

다만, 매우 드물게 회전성 어지럼증만 나타나는 뇌경색도 보고된 바 있어 증상만으로 TIA를 완전히 배제하는 것은 신중해야 한다.

한편, 증상 지속 시간이나 경과는 TIA와 유사하지만 MRI 영상에서 뇌 손상(확산 저하)이 확인되는 경우를 TSI(Transient symptoms associated infarction, 뇌경색 관련 일과성 증상)라고 구별하기도 한다. 이는 심장 질환에서의 불안정 협심증과 유사한 개념으로 볼 수 있다.

9. 예후

뇌경색의 예후는 재활 치료를 얼마나 적극적으로 시작하고 지속하는지에 따라 크게 달라진다. 발병 직후 가능한 한 빨리, 일상생활 복귀를 목표로 재활을 시작하는 것이 중요하며, 특히 발병 당일부터 시작하는 초급성기 재활이 가장 효과적인 것으로 알려져 있다.

마비의 회복 과정에서는 특정 근육을 움직이려 할 때 여러 근육이 함께 움직이는 협동 운동 현상이 나타나기도 한다. 편마비 회복에 대해서는 몇 가지 예측 지표가 있다. 발병 시 마비 정도를 나타내는 브룬스트롬 단계(Brunnstrom stage)가 IV 이상이면 6개월 이내에 거의 완전히 회복될 가능성이 높다. 또한 발병 후 2주 안에 브룬스트롬 단계 IV 이상으로 회복된 환자의 약 80%는 최고 단계인 VI까지 회복된다는 보고도 있다. 즉, 발병 시 마비가 경미하거나 초기에 빠르게 회복될수록 예후가 좋다고 볼 수 있다. 마비의 개선은 대개 발병 후 2개월 정도에 플래토(정체기)에 도달하지만, 이후 1년 정도까지 완만하게 회복이 지속되는 경우도 있다. 그러나 완전 마비(stage I 또는 II) 상태이거나 고령인 환자는 회복이 더 어려운 경향이 있다. 일반적으로 운동 능력의 회복은 발병 후 6개월에서 1년 사이에 플래토를 맞이한다. 한편, 가와히라 야스미(川平和美)가 개발한 촉진 반복 요법(가와히라 요법)은 마비된 부위를 정확하게 자극하는 방식으로, 발병 후 1년 이상 지난 환자에게도 효과가 있다는 보고가 있다.[118][119]

고차뇌기능장애는 뇌경색 환자의 약 2/3에서 어떤 형태로든 나타난다. 이 중 주의력 장애는 비교적 회복이 쉬운 편이지만, 기억 장애는 회복이 더 어렵다. 또한 뇌경색 후 치매 발병 위험이 최대 10배까지 증가할 수 있다. 하지만 약 16~20%의 환자는 호전되는 모습을 보인다. 고차뇌기능장애에 대한 재활 치료 효과는 신체 기능 재활에 비해 다소 낮은 편이다(권고 등급 B 또는 C1[120][121]). 대부분의 회복은 발병 후 3개월 이내에 이루어지지만, 최소 1년까지는 회복이 지속될 가능성이 있다. 기억 장애의 경우, 발병 3개월 후에는 23~55%의 환자에게서 나타나지만, 1년 후에는 11~31%로 감소한다. 재활 치료에서는 수첩, 일기, 호출기, 컴퓨터 등을 활용하는 보상적 전략이 기억 장애에 도움이 될 수 있으며, 제스처 훈련은 실행증 개선에 효과적이다. 약물 치료로는 갈란타민, 도네페질(미승인), 니모디핀(미승인), 메만틴(미승인) 등이 효과가 있다는 보고가 있다. 실어증은 충분한 재활 치료를 통해 회복될 가능성이 있으며, 발병 후 1~3개월 사이에 가장 큰 회복을 보이고 1년까지 회복이 지속된다. 그 이후에는 회복 속도가 매우 느려지거나 플래토에 도달한다.[122]

뇌경색 재활 치료는 시기에 따라 다음과 같이 나뉜다.

;급성기 재활 치료

:일반적으로 발병 후 2주에서 1개월 이내의 재활 치료를 의미한다. 건강한 근육이라도 2~3주간 움직이지 않으면 20~25%의 근위축이 발생하므로, 마비된 근육의 위축은 더욱 빠르게 진행될 수 있다. 따라서 사용하지 않아 기능이 저하되는 불용증후군 예방이 매우 중요하다. 급성기에는 수동적 관절 가동 범위 훈련, 올바른 자세 유지, 체위 변경 등이 기본적인 관리 방법이며, 증상이 불안정한 경우에도 주의 깊게 시행할 수 있다. 뇌경색 병변의 진행 가능성이 없고 신경학적 증상이 안정되면, 12~24시간 후부터 운동 훈련을 시작할 수 있다. 환자의 의식 수준(JCS 한 자릿수)과 전신 상태가 안정되고 마비 증상이 악화되지 않으면, 주의 깊은 관찰 하에 앉는 연습(좌위)을 시작할 수 있다. 작은 혈관이 막히는 라쿠나 뇌경색의 경우 진단 다음 날부터 시작할 수 있으나, 동맥경화로 인한 아테롬혈전성 뇌경색은 증상이 진행될 수 있으므로 발병 후 3~5일간 상태를 확인한 후 좌위 및 침상 이탈을 시작하는 것이 일반적이다. 위험 관리를 철저히 하면서 가능한 한 빨리 재활 치료를 시작하는 것은 매우 권장된다(권고 등급 A).[123] 다만, 재활 과정에서 발생할 수 있는 합병증에는 충분히 주의해야 한다(권고 등급 B).

;회복기 재활 치료

:일반적으로 발병 후 180일 이내의 재활 치료 기간을 말한다. 이 시기는 신체 기능 회복이 가장 활발하게 일어나는 때이다. 만약 장애가 남지 않았다면 회복기 재활 치료는 필요하지 않다. 그러나 이동, 자가 간호, 삼킴(연하), 의사소통, 인지 등 여러 영역에서 장애가 남은 경우에는 더욱 전문적이고 집중적인 회복기 재활 치료가 필요하다(권고 등급 B[124]).

;유지기 재활 치료

:주로 회복된 기능을 유지하고 일상생활을 지원하는 데 중점을 둔다. 근력, 체력, 보행 능력 등을 유지하고 향상시키는 활동이 권장된다(권고 등급 A[125]). 이를 위해 방문 재활 치료, 외래 재활 치료, 지역 사회 기반 재활 치료 등을 고려할 수 있다(권고 등급 B). 간헐적으로 입원하여 재활 치료를 받는 것은 과학적 근거가 충분하지 않다(권고 등급 C1). 직장 복귀를 희망하고 취업 능력이 적합하다고 판단되면 직업 재활 치료를 검토할 수 있다(권고 등급 C1).

:참고로, 일본의 의료 제도 개혁(2006년)에서는 뇌경색 등 뇌혈관 질환의 재활 치료에 대한 건강 보험 적용 기간을 원칙적으로 발병 후 180일로 제한한 바 있다. 이는 유지기 재활은 장기 요양 보험으로 전환하려는 의도였으나, 요양 시설 부족 등의 문제로 비판을 받았고, 이후 2008년에 일부 완화되었다. (이는 일본의 사례이며, 한국의 건강보험 및 노인장기요양보험 제도와는 차이가 있다.)[126][127]

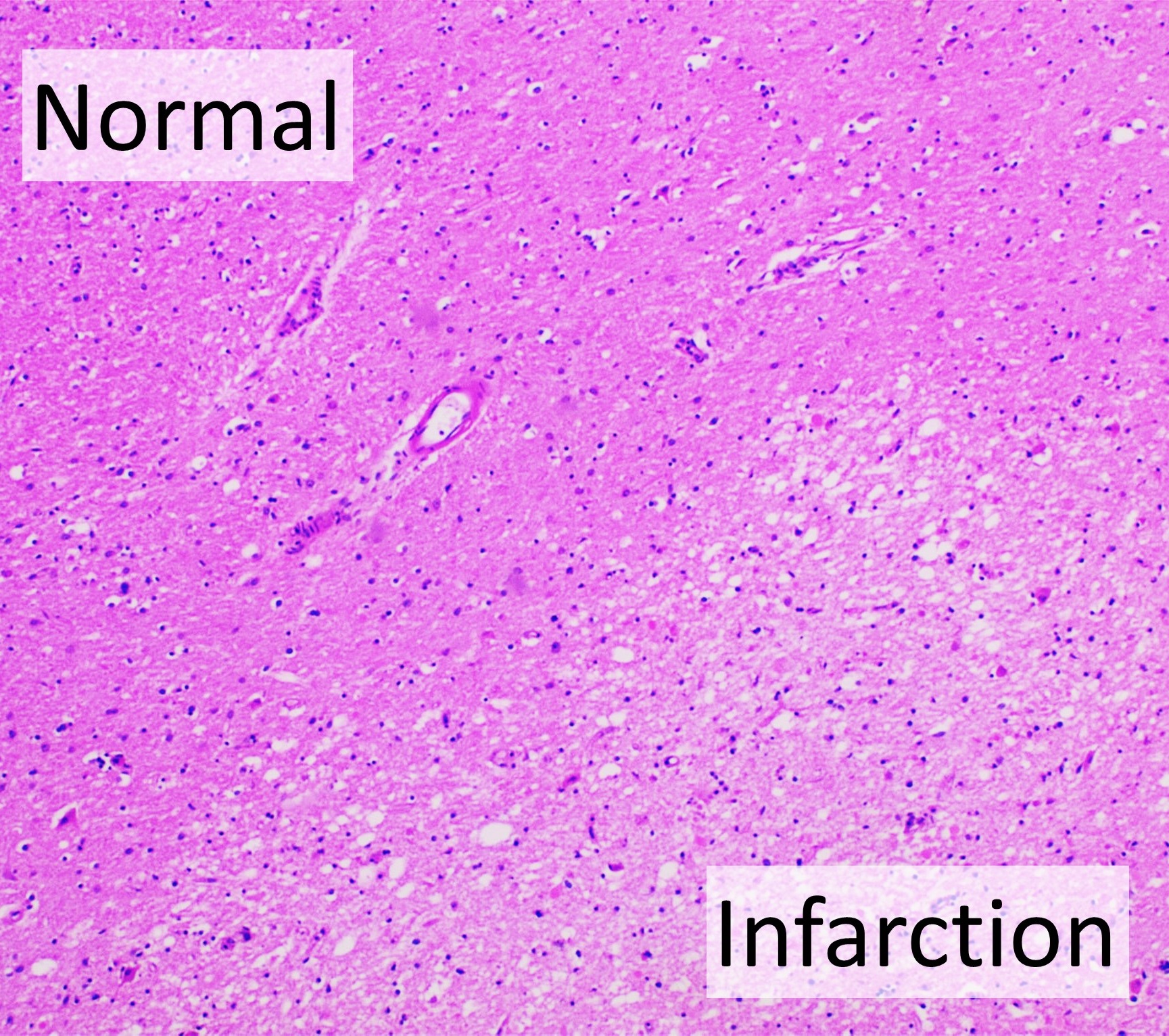

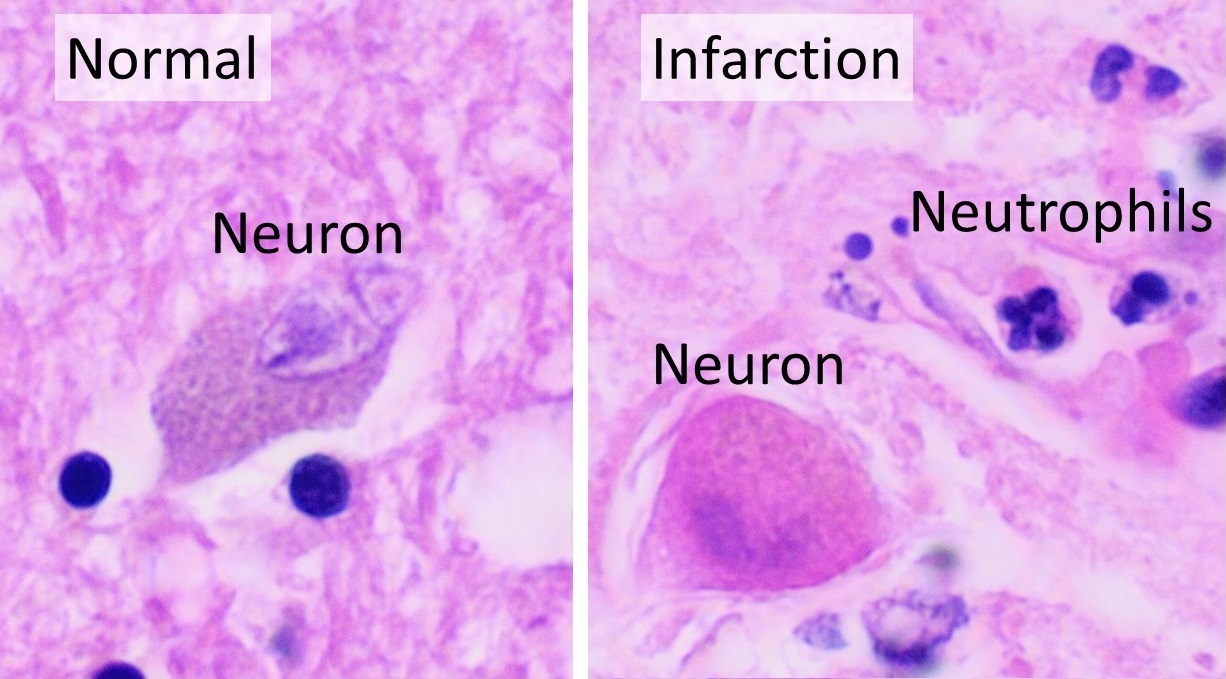

10. 병리

뇌경색의 병리 소견은 허혈성 괴사 병소의 수복 과정에 관여하는 일련의 생체 반응으로 이루어져 있다. 병리학적으로는 육안적으로 창백하게 보이는 허혈성 뇌경색과 출혈을 동반하는 출혈성 뇌경색으로 분류된다.

;빈혈성 뇌경색

:급성기에는 육안적 이상 소견을 지적하기 어렵다. 조직학적으로 발병 1~3시간에는 신경교세포층에 미세한 공포성 변화가 나타난다. 이는 해면상 변화라고도 하며, 부종액으로 인해 투명도가 증가한 것처럼 보이며, 회백질과 백질의 경계가 불분명해진다. 조직학적으로 병소의 염색성이 현저히 저하된다. 3일째부터 괴사 부위에 대식세포의 침윤이 시작되어 괴사 조직을 탐식하여 거품 모양 대식세포가 된다. 대식세포는 약 3개월 동안 존재하는 것으로 알려져 있으나, 괴사 부위가 클 경우 수년간 관찰되기도 한다. 괴사 부위 주변 백질에서는 축삭 비대(또는 구상체)가 관찰된다. 동일 부위는 호산성, 은친화성을 나타내며 AFP(아밀로이드 전구체 단백질)이 축적되어 있다. 백질 섬유속의 일부에서도 AFP 양성 소견이 관찰될 수 있다. 발병 후 1주일 이후부터 괴사의 변연부에서 반응성 성상교세포의 증식과 신생 모세혈관이 관찰된다. 이 시기의 반응성 성상교세포는 비대형 성상교세포로, 호산성이고 마치 유리처럼 광택이 나는 넓은 세포체와 짧은 돌기를 가지고 있다. 3~4개월이 되면 괴사 조직이 대식세포에 의해 탐식되어 공동화되고, 공동 내부는 뇌척수액으로 채워진다. 공동 주변 조직에서는 반응성 성상교세포가 긴 돌기를 가진 섬유성 성상교세포가 되어 섬유성 교증 상태가 된다. 섬유성 성상교세포는 세포체 내의 교세포 섬유를 남기고 세포 자체는 점차 소실되어 교세포 반흔을 형성한다. 괴사 부위가 작은 경우 교세포 반흔만 남는다. 1cm3의 뇌경색이 완전히 공동화되는 데 3개월이 소요된다.

;출혈성 뇌경색

:괴사된 회백질에 점상 출혈을 동반하는 것이다. 빈혈성 뇌경색의 이차적 변화이다. 조직학적으로는 모세혈관이나 소정맥 주변의 삼출성 출혈로 인식된다. 육안적으로 빈혈성 뇌경색이라도 현미경적으로는 출혈성 뇌경색일 수 있다.

11. 미세출혈 (Microbleeding)

미세출혈(Microbleeding영어, MBs)은 MRI T2* 강조 영상에서 기저핵, 뇌간, 대뇌피질하 부위에 거의 원형 형태의 균일한 저신호 영역으로 나타난다. 영상 진단 시 생리적 석회화나 혈관 내 혈전과의 감별이 필요하다. 뇌내 미세출혈(Cerebral Microbleeds영어, CMB)은 rt-PA 투여의 금기 사항은 아니며, 급성기 치료 방침 결정에 영향을 주지 않는다.

미세출혈은 뇌 아밀로이드 혈관병증 환자에게서 다수 관찰되는 경향이 있다. 만약 CMB가 5개 이상 관찰된다면 출혈 위험이 높은 것으로 간주하여, 만성기에는 항혈전제 치료를 중단하는 것을 고려할 수 있다. 반대로 CMB 개수가 5개 미만인 경우에는 CMB 자체가 뇌경색의 위험 요인이 될 수 있으므로 항혈전제 치료를 계속하는 경우가 많다. 다만, 이러한 치료 방침에 대한 의학적 근거는 2010년 기준으로 아직 충분히 확립되지 않았다.

12. 뇌경색의 합병증

뇌졸중 발병 후 1~2주 이내에 발생하는 간질 발작을 초기 발작(early seizureeng)이라고 한다. 이는 뇌의 대사 변화 때문에 발생하는 것으로 추정된다. 발작 형태는 주로 부분 발작이거나, 부분 발작이 전신으로 퍼지는 강직간대 발작이다. 드물게 경련 없이 신경학적 문제가 나타나는 억제성 발작(inhibitory seizureeng)도 관찰될 수 있다. 특히 출혈성 뇌졸중이나 뇌 피질을 포함하는 병변이 있을 때 더 자주 발생한다. 초기 발작은 나중에 만성적으로 재발하는 경우가 적어서, 반드시 지속적으로 항경련제를 복용해야 하는 것은 아니다.

13. 무증상 병변

고령자의 뇌 MRI에서는 증상이 없는 뇌경색, 무증상 대뇌 백질 병변, 확장된 혈관주위 공간 등이 관찰될 수 있다. 이들을 정확히 판정하는 데에는 혼란이 있을 수 있으므로 감별이 중요하다. 일본 뇌 도크 가이드라인 2008에서는 다음과 같은 감별 기준을 제시하고 있다.

| 락주 뇌경색(공동화 없음) | 혈관주위 공간 | 대뇌 백질 병변 | |

|---|---|---|---|

| T1 강조영상(T1WI) | 저신호 | 저신호 | 동등 ~ 회백질 정도 |

| T2 강조영상(T2WI) | 명료한 고신호 | 명료한 고신호 | 희미한 고신호 |

| 양성자 밀도 강조 영상 | 명료한 고신호(+중앙부가 저신호) | 저신호 | 희미한 고신호 |

| FLAIR 영상 | 동등 ~ 고신호(중앙부가 저신호) | 저신호 | 희미한 고신호 |

| 크기 | ≧3mm | <3mm (대뇌 기저핵 하 1/3에서는 1cm를 초과하는 경우도 있음) | 다양함 |

| 형태 | 불규칙 | 규칙적, 백질에서는 선상 | 다양함 |

| 호발 부위 | 기저핵(상 2/3), 백질, 시상, 뇌간 | 백질, 해마, 중뇌 | 대뇌 백질, 교뇌 저부 |

뇌경색의 영상 경과에서도 알 수 있듯이, 영상 소견만으로 이들 병변을 명확히 구별하는 것은 어려울 수 있다. 일반적으로 증상이 없는 경우, T1 강조영상(T1WI)과 FLAIR 영상에서 저신호를 보이면 락주 뇌경색이나 혈관주위 공간의 확장을 의심한다. 혈관주위 공간과 락주 뇌경색의 감별에는 병변의 선상 형태, 위치 외에도 주위 FLAIR 영상에서의 고신호 유무가 도움이 된다. 주변에 고신호가 동반되면 락주 뇌경색을, 동반되지 않으면 혈관주위 공간을 의심하는 것이 일반적이다. 이는 락주 뇌경색에서 조직 결손 및 공동화가 일어난 후의 소견으로 생각되며, 내부 신호는 뇌척수액(CSF)과 동일하게 나타나는 것이 특징이다. 무증상 락주 뇌경색이라는 개념 자체는 일부 문헌에서는 인정하지 않기도 하지만, 영상 진단학에서는 존재하는 것으로 간주한다.

'''혈관주위 공간'''

혈관주위 공간(perivascular spaceeng, Virchow-Robin 공간)은 뇌를 관통하는 동맥이나 수질 동정맥 주위에서 관찰된다. 외측 선조체 동맥 주변에 잘 발생하므로 대뇌 기저핵 하 1/3이 호발 부위이다. 과거에는 지주막하 공간의 연장으로 생각되었으나, 현재는 연질막 내 공극의 연속으로 여겨진다. 젊은 성인에서는 거의 보이지 않으며, 고령자나 고혈압 환자에서 확장되는 경향이 있다. 이는 정상적인 노화 변화로 간주되며, 뇌졸중이나 다른 신경 증상의 위험 인자는 아니다. 기저핵에 확장된 혈관주위 공간이 다수 관찰되는 경우를 état cribléfra라고 부르기도 한다.

'''무증상 백질 병변'''

뇌 도크 가이드라인 2008에서는 무증상 백질 병변을 발생 위치에 따라 뇌실 주위 병변(PVH, periventricular hyperintensitieseng)과 심부 백질 병변(DWMH, deep white matter hyperintensitieseng)으로 나누어 평가하는 것이 일반적이다. 그 정도에 따라 등급을 분류하며, Fazekas 분류와 일본 뇌 도크 학회 분류 기준은 다음과 같다.

| Fazekas 분류 | 뇌 도크 학회 분류 | ||

|---|---|---|---|

| 뇌실 주위 병변 (PVH) | grade 0 | 없음 | 없음, 또는 가장자리(rim)만 |

| grade I | 모자(cap) 모양 또는 연필 두께의 얇은 선(pencil-thin lining) | 모자(cap)와 같은 국한성 병변 | |

| grade II | 부드러운 후광(smooth halo) | 뇌실 주위 전체에 약간 두껍게 퍼지는 병변 | |

| grade III | 심부 백질까지 불규칙하게 확장되는 PVH | 심부 백질까지 미치는 불규칙적인 병변 | |

| grade IV | 심부-피질하 백질까지 미치는 광범위한 병변 | ||

| 심부 백질 병변 (DWMH) | grade 0 | 없음 | 없음 |

| grade 1 | 점상 병변(punctate foci) | 3mm 미만의 점상 병변, 또는 확장된 혈관주위 공간 | |

| grade 2 | 병변의 융합 시작(beginning confluence of foci) | 3mm 이상의 반점 형태로 흩어져 있는 병변 | |

| grade 3 | 넓은 융합 영역(large confluent area) | 경계가 불명료하며 융합 경향을 보이는 병변 | |

| grade 4 | 융합하여 백질의 대부분에 넓게 분포하는 병변 |

병리학적으로 보면, PVH와 DWMH 모두 수초의 밀도가 낮아지고 혈관주위 공간이 넓어진 소견을 보인다. PVH에서는 세포외 공간의 확장이, DWMH에서는 미세 뇌경색이 동반되는 경우가 많다. 두 병변 모두 세동맥 경화를 동반하는 만성 허혈성 변화로 생각된다. 고도의 백질 병변은 무증상 뇌경색과 마찬가지로 뇌졸중의 강력한 위험 인자이며, 인지 장애나 우울증과의 관련성도 높다. 따라서 혈압을 낮추는 치료가 적극적으로 권장된다. 반면, 경도의 백질 병변은 병적인 의미가 없다고 여겨진다. 경도의 DWMH는 락주 뇌경색과의 감별이 문제가 될 수 있다.

14. 뇌경색 악화 기전

게이오기주쿠 대학 의학부 연구팀은 퍼옥시레독신 peroxiredoxineng이라는 단백질에 의한 증상 악화 메커니즘을 발견했다.[128] 이 단백질은 염증 세포를 활성화시켜 뇌경색 부위를 확대하고, 마비나 저림 등 신경 증상을 악화시키는 데 관여하는 것으로 나타났다.[129]

참조

[1]

서적

Robbins and Cotran pathologic basis of disease

https://en.wikipedia[...]

Elsevier; Saunders

2015

[2]

논문

Stroke: causes and clinical features

2020-09-00

[3]

서적

Current Medical Diagnosis & Treatment 2023

http://accessmedicin[...]

McGraw-Hill Education

2024-03-21

[4]

논문

Metabolome Changes in Cerebral Ischemia

2020-07-00

[5]

논문

Classification of stroke subtypes

2009-00-00

[6]

논문

Classification and natural history of clinically identifiable subtypes of cerebral infarction

1991-06-00

[7]

논문

The role of the clinical examination in the subclassification of stroke

[8]

논문

Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment

1993-01-00

[9]

논문

An updated review and meta-analysis of screening tools for stroke in the emergency room and prehospital setting

2022-11-00

[10]

논문

Stroke classification and treatment support system artificial intelligence for usefulness of stroke diagnosis

2023-12-14

[11]

논문

Detection of spreading depolarizations in a middle cerebral artery occlusion model in swine

2020-03-00

[12]

서적

Essentials of Modern Neuroscience

McGraw Hill LLC

[13]

논문

Potential new risk factors for ischemic stroke: what is their potential?

2006-08-00

[14]

논문

2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association

2018-03-00

[15]

논문

Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke or transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association

2011-01-00

[16]

논문

Stroke risk profile: adjustment for antihypertensive medication. The Framingham Study

1994-01-00

[17]

논문

Stroke

2008-05-00

[18]

논문

Mechanisms and management of stroke in the elderly

1991-09-00

[19]

논문

Thrombosis of the cerebral veins and sinuses

http://dare.uva.nl/p[...]

2005-04-00

[20]

논문

Bubble trouble: a review of diving physiology and disease

2008-11-00

[21]

논문

Collateral Clock Is More Important Than Time Clock for Tissue Fate

2018-09-00

[22]

논문

Early effects of hypoxia on brain cell function

https://pubmed.ncbi.[...]

1999-09-00

[23]

논문

The continuum of spreading depolarizations in acute cortical lesion development: Examining Leão's legacy

2017-05-00

[24]

논문

Ischemia/Reperfusion

2016-12-00

[25]

논문

Imaging of Ischemic Stroke

2016-10-00

[26]

논문

Imaging of Hemorrhagic Stroke

2016-10-00

[27]

논문

What is new in stroke imaging and intervention?

2018-04-00

[28]

논문

Systematic review with network meta-analysis: Diagnostic values of ultrasonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging in patients with ischemic stroke

2019-07-00

[29]

서적

Quick Medical Diagnosis & Treatment 2024

McGraw-Hill Education

2024-03-25

[30]

논문

Discrepancies between clinical and autopsy findings in patients who had an acute stroke

2022-06-00

[31]

논문

Time is brain--quantified

2006-01-00

[32]

논문

Mechanical thrombectomy of intracranial internal carotid occlusion: pooled results of the MERCI and Multi MERCI Part I trials

2007-04-00

[33]

논문

Safety and efficacy of mechanical embolectomy in acute ischemic stroke: results of the MERCI trial

2005-07-00

[34]

논문

Vertebrobasilar revascularization rates and outcomes in the MERCI and multi-MERCI trials

[35]

논문

Safety of mechanical thrombectomy and intravenous tissue plasminogen activator in acute ischemic stroke. Results of the multi Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia (MERCI) trial, part I

http://www.ajnr.org/[...]

2006-06-01

[36]

논문

Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke: final results of the Multi MERCI trial

2008-04-01

[37]

논문

Angioplasty and stenting for atherosclerotic intracranial stenosis: rationale for a randomized clinical trial

2007-08-01

[38]

서적

Adams and Victor's Principles of Neurology

McGraw Hill Professional

[39]

서적

Stroke: pathophysiology, diagnosis, and management

Elsevier

2015-08-24

[40]

문서

뇌연화증의 명칭 유래

[41]

백과사전

뇌경색

백과사전 마이페디아

[42]

서적

pp.78-83

篠原幸人他編

[43]

논문

Short-term prognosis after emergency department diagnosis of TIA.

http://jama.ama-assn[...]

2010-08-26

[44]

논문

Stroke risk after transient ischemic attack in a population-based setting.

http://stroke.ahajou[...]

2010-08-26

[45]

논문

2008-08-01

[46]

논문

特集1:血小板と悪性腫瘍 - がんと脳梗塞―トルーソー症候群の臨床

https://www.jsth.org[...]

日本血栓止血学会

2019-12-31

[47]

논문

I.障害部位・病態による臨床病型 7.トルーソー症候群

2019-12-30

[48]

논문

1993-04-01

[49]

논문

2019-04-01

[50]

논문

2014-07-01

[51]

논문

2024-05-01

[52]

논문

2023-06-01

[53]

논문

2017-12-01

[54]

논문

2006-02-01

[55]

논문

2002-04-01

[56]

논문

2012-12-01

[57]

논문

2013-11-01

[58]

논문

1995-04-13

[59]

논문

2003-09-18

[60]

논문

2004-02-04

[61]

논문

2011-02-01

[62]

논문

2019-10-01

[63]

논문

2019-06-01

[64]

방송

NHK あさイチ 뇌경색 스페셜

NHK

2013-03-04

[65]

웹사이트

일본뇌졸중협회후쿠오카현지부와 후쿠오카시소방국에 의한 ACT-FAST의 팸플릿

http://plaza.umin.ac[...]

2013-03-04

[66]

웹사이트

영국 국민건강보험(NHS)에 의한 ACT-FAST의 해설 페이지

http://www.nhs.uk/ac[...]

2013-03-04

[67]

웹사이트

매사추세츠주 공중위생국 사이트

http://www.mass.gov/[...]

2013-03-04

[68]

웹사이트

NIHSS 판정표

http://melt.umin.ac.[...]

[69]

웹사이트

뇌졸중 치료 가이드라인 2015〔추보 2017〕 1-3 혈전용해요법

http://www.jsts.gr.j[...]

일본뇌졸중학회

[70]

웹사이트

뇌졸중 치료 가이드라인 2009 1-2.혈전용해요법(동맥내 투여)

http://www.jsts.gr.j[...]

일본뇌졸중학회

[71]

문서

[72]

문서

[73]

문서

[74]

웹사이트

[63]脳梗塞の新しい治療法

http://www.ncvc.go.j[...]

国立循環器病研究センター、峰松一夫

[75]

웹사이트

Alteplase at 0.6 mg/kg for Acute Ischemic Stroke Within 3 Hours of Onset Japan Alteplase Clinical Trial (J-ACT)

http://stroke.ahajou[...]

[76]

웹사이트

脳血管内科・脳神経内科

http://hospital.ncvc[...]

[77]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2015〔追補2017〕 1-8 脳動脈:血管内再開通療法(機械的血栓回収療法、局所線溶療法、その他

http://www.jsts.gr.j[...]

[78]

문서

[79]

웹사이트

平成22年5月 日本脳卒中学会会員各位 Merciリトリーバー使用者各位

http://www.jsts.gr.j[...]

[80]

웹사이트

経皮経管的脳血栓回収用機器適正使用指針第2版 2015年 4月

http://www.jsts.gr.j[...]

[81]

웹사이트

[2015年2月16日]「世界の脳卒中治療にインパクト」,血管内治療の有効性が3つのRCTで示される 国際脳卒中学会

http://mtpro.medical[...]

[82]

뉴스

注目される「ソリティアFR」 脳梗塞、新たな器具で再開通率向上

https://www.sankei.c[...]

産経新聞

2015-02-03

[83]

웹사이트

脳梗塞は迅速な「血管内治療」を、12時間以内の実施で血管の詰まりを解消し、回復させる 約300人を対象として標準治療と比較

http://www.mededge.j[...]

2015-02-28

[84]

뉴스

朝日新聞

2011-03-10

[85]

웹사이트

医療機器市販直後安全使用情報収集事業結果について 平成23年度市販直後安全使用情報収集事業(定点観測事業)報告書

https://www.mhlw.go.[...]

[86]

웹사이트

Solitaire FR 血栓除去デバイス

http://www.info.pmda[...]

[87]

웹사이트

トレボ プロ クロットリトリーバー

http://www.info.pmda[...]

[88]

웹사이트

経皮経管的脳血栓回収用機器 適正使用指針 第4版

http://jsnet.website[...]

2020-03

[89]

웹사이트

TronFX Series|医療機器製品情報|テルモ 医療関係の皆様向け情報

https://www.terumo.c[...]

[90]

웹사이트

テルモ、脳梗塞治療用の血栓吸引カテーテル「SOFIAFLOW Plus」の製造販売承認を取得

https://www.terumo.c[...]

2018-12-10

[91]

웹사이트

脳卒中への新たな取り組み|脳神経外科|診療科|新武雄病院|一般社団法人 巨樹の会

https://www.shintake[...]

[92]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2015〔追補2017〕 1-4 急性期抗血小板療法

http://www.jsts.gr.j[...]

[93]

논문

2019-06

[94]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2009 1-5.脳保護薬

http://www.jsts.gr.j[...]

[95]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2009 1-4.急性期抗血小板療法

http://www.jsts.gr.j[...]

[96]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2009 1-3.急性期抗凝固療法

http://www.jsts.gr.j[...]

[97]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2009 4-2.(2)心原性脳塞栓症

http://www.jsts.gr.j[...]

[98]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2009 4-2.(1)非心原性脳梗塞(アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞など)

http://www.jsts.gr.j[...]

[99]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2015〔追補2017〕 1-11 血液希釈療法

http://www.jsts.gr.j[...]

[100]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2009 1-6.脳浮腫管理

http://www.jsts.gr.j[...]

[101]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2015〔追補2017〕 1-14 低体温療法

http://www.jsts.gr.j[...]

[102]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2015〔追補2017〕 1-15 高圧酸素療法

http://www.jsts.gr.j[...]

[103]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2009 1-13.開頭外減圧療法

http://www.jsts.gr.j[...]

[104]

웹사이트

脳卒中治療ガイドライン2009 1-15.急性期頸部頸動脈血行再建術(血管形成術/ステント留置術)

http://www.jsts.gr.j[...]

[105]

웹사이트

脳血管内治療センター

https://www.kamagaya[...]

[106]

간행물

大人でも脳細胞は新生する

https://nikkeibook.c[...]

日経サイエンス

[107]

웹사이트

脳梗塞患者に対する自己骨髄幹細胞を用いた再生医療の現状と今後の展望

http://www.city.kobe[...]

[108]

문서

2015年2月3日より、心原性塞栓症も対象に追加された。

[109]

웹사이트

札幌医科大学附属病院 再生医療治験のお知らせ

http://web.sapmed.ac[...]

札幌医科大学附属病院

[110]

뉴스

2014年4月28日 ニ プ ロ株式会社(コード番号:8086) 「再生医療分野で国内初の細胞医薬品」の事業化へ向けた特許ライセンス契約締結のお知らせ

http://www.nipro.co.[...]

ニプロ

2014-04-28

[111]

간행물

病に挑む 第4部 脳梗塞 最前線 (中) 「治らない」を覆せ

http://www.sanbio.jp[...]

日経産業新聞

2014-06-20

[112]

뉴스

2010年2月 3日 再生医療市場への本格参入に向けて 新規脳卒中治療薬のライセンス契約締結について

http://www.teijin.co[...]

帝人

2010-02-03

[113]

뉴스

脳梗塞治療剤SB623に関する北米での共同開発およびライセンス契約締結のお知らせ

http://www.ds-pharma[...]

大日本住友製薬

2014-09-26

[114]

뉴스

脳梗塞治療薬を米で共同開発 大日本住友など、20年販売目指す

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2015-10-02

[115]

뉴스

2019 年1月 29 日付プレスリリース「再生細胞医薬品「SB623」慢性期脳梗塞を対象にした米国での フェーズ 2b 臨床試験の解析結果の速報について」に関する Q&A

http://v4.eir-parts.[...]

サンバイオ

2019-01-29

[116]

뉴스

再生医療領域の拡充に向けてヒト歯髄由来幹細胞の共同開発契約締結のお知らせ

http://v4.eir-parts.[...]

JCRファーマ

[117]

뉴스

2017年7月18日 再生医療領域の拡充に向けて ヒト歯髄由来幹細胞の共同開発契約を締結

https://www.teijin.c[...]

帝人

2017-07-18

[118]

간행물

「ぶーめらん」Vol.27 脳卒中のリハビリに光明をもたらす “促通反復療法” 狙った神経回路の強化がカギ!

http://www.shimadzu.[...]

島津製作所

[119]

웹사이트

鹿児島大学病院 霧島リハビリテーションセンター

http://com4.kufm.kag[...]

[120]

간행물

脳卒中治療ガイドライン2009 2-9.言語障害に対するリハビリテーション

http://www.jsts.gr.j[...]

日本脳卒中学会

[121]

간행물

脳卒中治療ガイドライン2009 2-10.認知障害に対するリハビリテーション

http://www.jsts.gr.j[...]

日本脳卒中学会

[122]

웹사이트

Evidence Based Review of Stroke Rehabilitation 日本語版

http://www.kio.ac.jp[...]

畿央大学

[123]

간행물

脳卒中治療ガイドライン2009 1-4.急性期リハビリテーション

http://www.jsts.gr.j[...]

日本脳卒中学会

[124]

간행물

脳卒中治療ガイドライン2009 1-6.回復期リハビリテーション

http://www.jsts.gr.j[...]

日本脳卒中学会

[125]

간행물

脳卒中治療ガイドライン2009 1-7.維持期リハビリテーション

http://www.jsts.gr.j[...]

日本脳卒中学会

[126]

보고서

リハビリテーションの標準的算定日数 に関する関係団体への聞き取り調査 (報告書)

https://www.mhlw.go.[...]

厚生労働省

[127]

보고서

第7部 リ ハビリテーション

https://www.mhlw.go.[...]

厚生労働省

[128]

뉴스

脳梗塞悪化の仕組み発見 たんぱく質標的で新治療も

https://web.archive.[...]

47NEWS

2012-07-08

[129]

웹사이트

脳梗塞を悪化させる炎症の仕組みを解明

https://kompas.hosp.[...]

慶應義塾大学病院

2014-03-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com