대한제국 황실

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한제국 황실은 1897년 대한제국 성립부터 1910년 한일 병합 조약으로 멸망하기까지 존재했다. 대한제국은 고종 황제가 대한제국을 선포하며 시작되었고, 순종 황제가 뒤를 이었다. 일제강점기 동안 황실은 이왕가로 격하되었고, 광복 이후에는 이승만 정부의 탄압으로 재산을 몰수당하며 어려움을 겪었다. 현재는 황실의 후손들이 대한제국 황실 구성원들을 위한 비영리 단체를 설립하여 활동하고 있으며, 황실의 수장과 관련된 논쟁도 지속되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한제국 황실 - 궁내부

궁내부는 1894년 갑오개혁으로 설치되어 왕실 관련 행정을 담당했으며, 1899년 광무개혁을 통해 정책 결정 기구와 집행부로 분리되었고, 1910년 한일 병합 조약으로 해체되었다. - 대한제국 황실 - 구황실재산사무총국

구황실재산사무총국은 일제강점기 구황실 재산 및 문화재를 관리하던 기관으로, 해방 후 미군정 시기를 거쳐 대한민국 정부에 의해 재산 압수를 겪은 뒤 문화재관리국에 흡수되었다. - 일본의 왕공족 - 덕혜옹주

덕혜옹주는 고종과 귀인 양씨 사이에서 태어나 불행한 삶을 살았던 대한제국의 옹주로, 일본 유학 후 결혼 생활 중 조현병 증세를 보였으며 해방 후 귀국하여 창덕궁에서 생을 마감했고, 그녀의 삶은 여러 작품의 소재가 되었다. - 일본의 왕공족 - 이방자

이방자는 일본 왕족 출신으로 대한제국 마지막 황태자비가 되어 이은과 결혼 후 한국으로 귀국하여 장애인 복지 사업에 헌신하였으며 사후 국민훈장 무궁화장이 추서되었다. - 대한제국 - 서대문형무소

서대문형무소는 1908년 일제에 의해 경성감옥으로 설립되어 1987년까지 사용된 한국 최초의 근대식 감옥으로, 독립운동가들이 투옥되어 고초를 겪었으며, 광복 후에는 서울구치소로 이름이 바뀌어 사용되다가 서대문독립공원으로 조성되어 서대문형무소역사관으로 개관하여 현재는 역사 교육의 장이자 과거사 반성의 공간이다. - 대한제국 - 의민태자

의민태자는 고종과 순헌황귀비 엄씨 사이에서 태어난 대한제국 최후의 황태자로, 영친왕 책봉 후 황태자가 되었으나 일본 유학 및 군 복무, 일본 황족과의 정략결혼, 광복 후 국적 미인정으로 일본에서 생활하다 귀국 후 영원에 안장되었으며 사후 의민이라는 시호를 받았다.

| 대한제국 황실 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 국가 | 조선 |

| 작위 | 조선 국왕 |

| 설립자 | 태조고황제 |

| 최종 통치자 | 순종효황제 |

| 건립일 | 1392년 8월 13일 |

| 민족 | 한민족 |

| 본가 | 전주 이씨 |

| |

| |

| 왕가 | |

| 국명 | 이씨 |

| 한자 표기 | 李氏 |

| 국가 | 조선 |

| 설립자 | 태조 이성계 |

| 해체 | 1910년 8월 29일 |

| 본가 | 전주 이씨 |

| 분가 | 125개의 분가 (약 105개 현존) |

| 웹사이트 | 전주이씨대동종약원 웹사이트 |

| 현재 수장 | |

| 관련 조약 및 칙령 | |

| 기타 정보 | |

| 관련 기사 | 디지털 조선일보 (영문판): 한국에 관한 영문 일간 뉴스 |

2. 대한제국 성립 이전의 역사

조선은 1392년 조선 태조가 고려를 계승하며 건국되었다. 초기에는 고려의 법을 따랐으며, 왕족에게 '군(郡)' 작위를 부여했다. 1398년 왕자의 난 이후 작위 체계가 변경되었으나, 1401년 명나라와의 관계를 고려하여 폐지되었다. 1412년 조선 태종은 왕족 작위 체계를 정비하여 왕비 소생 왕자는 '대군(大君)', 그 외 왕자는 '군(君)'으로 칭했다. 왕과 왕비의 딸은 '공주(公主)', 후궁의 딸은 '옹주(翁主)'로 불렀다.[14][15]

조선 성종은 숙부 조선 예종의 양자로 즉위하여 생부 의경세자를 '덕종'으로 추존했고,[19][20] 조선 선조는 이복 숙부 조선 명종의 양자로 즉위하여 생부(덕흥군)를 '덕흥대원군'으로 칭했다.[21][22] 이후 조선 왕실에서 왕의 사친에게 대원군 칭호를 주는 전통이 생겼다.

1863년 고종 즉위 후 흥선대원군이 섭정하며 강력한 왕권 강화와 쇄국 정책을 추진했다.[26] 1873년 최익현 등의 상소로 흥선대원군이 물러나고 명성황후와 외척 세력이 집권하여 개방 정책을 펼쳤다. 1874년 고종과 명성황후 사이에서 이척(순종)이 태어나 1875년 왕세자로 책봉되었다.

임오군란(1882년), 갑신정변(1884년) 등 정치적 혼란 속에서 1894년 갑오개혁이 단행되어 '개국' 연호가 사용되었고, 1895년 홍범 14조 반포와 함께 왕세자 이척이 왕태자로 책봉되었다. 같은 해 을미사변으로 왕후 민씨가 시해되고,[17][18] 1895년 ~ 1896년 을미개혁 때 건양 연호가 사용되었으며, 고종은 아관파천을 단행했다.

메이지 유신 이후 근대화된 일본은 강화도 조약을 통해 조선에 영향력을 확대했다. 청일 전쟁에서 승리한 일본은 시모노세키 조약으로 조선에 대한 청나라의 종주권을 부인하고, 사실상 조선의 정치에 간섭하게 되었다.

2. 1. 조선 초기 (15세기)

조선 태조는 1392년에 왕위에 오르면서 고려의 법을 계속 사용했다. 태조의 아들, 조카, 사위에게 내려진 귀족 작위는 모두 '군(郡)'이었다.[6] 1398년 쿠데타 이후 귀족 작위 체계가 변경되어, 왕자는 '공(公)', 왕족 후손은 '후(侯)', 정1품 고위 관료는 '백(伯)'으로 불렸다.[7] 그러나 이 체계는 1401년에 폐지되었는데, 이는 더 강력한 명나라의 기존 작위법을 '찬탈'하는 것으로 비춰질 수 있었기 때문이다.[8]

1412년, 조선 태종은 왕족에게 작위를 수여하는 새로운 체계를 승인했다.[9] 왕비 소생의 왕자는 '대군(大君)', 그 외의 왕자는 '군(君)' 작위를 받을 수 있었다. 두 작위 모두 정1품이었으며, 그들의 남자 후손들은 증손까지 관직을 얻을 수 있었다. 조선왕조실록에 따르면, '군(郡)' 작위는 처음에는 왕의 아들이나 손자에게만 부여되었지만, 시간이 지나면서 기준이 완화되었다.[10][11] 일반적으로, 군이 될 수 있는 왕족은 품계가 종2품으로 승진하더라도 자동적으로 작위를 받을 수는 없었다.[12] 그러나 이러한 세습 작위는 왕으로부터 4대를 초과할 때까지 대대로 이어질 수 있었다.[13]

남자 왕족과 마찬가지로, 여자 왕족도 왕과의 혈연 관계에 따라 작위를 받았다. 왕과 왕비의 딸은 '공주(公主)', 후궁에게서 태어난 딸은 '옹주(翁主)'로 구별되었으며, 일부 더 먼 친족의 여성 왕족도 다른 작위를 가졌다. 영어에서는 이러한 모든 작위를 'princess'로 번역한다.[14][15] 만약 여성 왕족이 여러 이유로 작위를 박탈당하면 평민으로 불렸다. 예를 들어, 폐위된 조선 연산군의 장녀는 1506년 이후 '구문경의 아내'로 불렸고,[16] 이후 '김세령의 아내'(전 효명옹주), '정씨의 아내'(전 화완옹주)도 있었다.[17][18]

2. 2. 조선 중기

조선 태조가 1392년 왕위에 오르자, 그는 고려의 법을 계속 사용했으며, 아들, 조카, 사위에게 내린 귀족 작위는 모두 "군(郡)"이었다.[6] 1398년 쿠데타 이후, 귀족 작위 체계가 변경되어 왕의 아들은 "공(公)", 왕족 후손은 "후(侯)", 정1품 고위 관료는 "백(伯)"으로 불렸다.[7] 이 체계는 명나라의 작위 법을 침해하지 않기 위해 1401년에 폐지되었다.[8]1412년, 조선 태종은 왕족에게 작위를 수여하는 새로운 체계를 승인했다.[9] 왕비 소생의 왕자는 "대군(大君)", 그 외의 왕자는 "군(君)" 작위를 받을 수 있었다. 두 작위 모두 정1품이었으며, 그들의 남자 후손들은 증손까지 관직을 얻을 수 있었다. 조선왕조실록에 따르면, "군(郡)" 작위는 처음에는 왕의 아들이나 손자에게만 부여되었지만, 시간이 지나면서 기준이 완화되었다.[10][11] 일반적으로, 군이 될 수 있는 왕족은 품계가 종2품으로 승진하더라도 자동적으로 작위를 받을 수는 없었다.[12] 그러나 그러한 세습 작위는 왕으로부터 4대를 넘을 때까지 대대로 이어질 수 있었다.[13]

여자 왕족 또한 왕과의 혈연 관계에 따라 작위를 받았다. 왕과 왕비의 딸은 공주(公主), 후궁에게서 태어난 딸은 옹주(翁主)로 구별되었으며, 일부 더 먼 친족의 여성 왕족도 다른 작위를 가졌다. 영어에서는 이러한 모든 작위를 "princess"로 번역한다.[14][15] 만약 이 여성들이 여러 이유로 작위를 박탈당하면 평민으로 불렸다. 예를 들어, 폐위된 조선 연산군의 장녀는 1506년 이후 "구문경의 아내"로 불렸다.[16] 이후 "김세령의 아내"(전 효명옹주), "정씨의 아내"(전 화완옹주)도 있었다.[17][18]

1469년, 조선 성종은 숙부 조선 예종의 양자로서 왕위에 올랐다. 1475년, 성종은 명나라에 자신의 생부 의경세자를 왕으로 추존해 줄 것을 요청했고,[19] 묘호 "덕종"이 만들어졌다.[20] 1568년, 조선 선조는 이복 숙부 조선 명종의 양자로 왕위를 계승했다. 선조는 조정의 건의에 따라 생부(덕흥군)를 왕으로 추존하는 대신, 1569년 덕흥군에게 '덕흥대원군'이라는 칭호를 내렸다. 이는 1066년 송 영종이 생부(조윤양)를 황제로 추존하지 않고 지위를 높였던 전례를 따른 것이었다.[21][22]

선조의 선례에 따라, 조선 역사에서 세 명의 왕족이 '대원군'으로 지정되었다. 정원군(1623년, 1634년 "원종"으로 추존),[23][24] 이광(정예대원군, 1849년),[25] 흥선군(1864년)이다.[26]

1650년, 조선 효종은 청나라 섭정공 도르곤의 요청으로 사촌의 4대손을 딸로 입양했다. 특이하게도 효종은 그녀가 조선을 떠나 도르곤과 결혼하기 전 의순공주 칭호를 내렸다.[27]

2. 3. 조선 후기 (1863년 ~ 1897년)

1863년 고종이 12세의 나이로 즉위하면서, 아버지 흥선대원군이 1873년까지 10년간 정국을 주도했다. 흥선대원군은 세도 정치를 타파하고 쇄국정책을 펼쳤다.[26] 1868년에는 고종의 장남 완화군 이선이 태어났으나, 1880년 12세의 나이로 요절했다.1873년 최익현 등 보수적 유학자들의 견제로 흥선대원군이 실각하고, 명성황후와 외척 세력이 집권하여 개방 정책을 추진했다. 1874년에는 고종과 명성황후 사이에서 이척(순종)이 태어났고, 1875년 왕세자로 책봉되었다. 1877년에는 고종의 아들 의친왕 이강이 태어났다.

1881년 고종의 이복형 이재선이 역모 사건으로 참수되었다. 1882년 임오군란으로 흥선대원군이 재집권했으나, 청나라의 개입으로 다시 실각했다. 1884년 갑신정변으로 민영목 등 민씨 일파 일부가 살해당했다.

1893년 의화군(의친왕 이강)이 김수덕과 혼인했다. 1894년 갑오개혁 때 '개국' 연호를 사용했으며, 일본의 힘으로 흥선대원군이 재집권했으나 한 달도 안 되어 실각했다. 1895년 홍범 14조 반포와 함께 왕세자 이척이 왕태자로 책봉되었다. 같은 해 을미사변으로 왕후 민씨가 시해당한 후 폐서인되었다. 1895년 ~ 1896년 을미개혁 때 연호를 건양으로 고치고, 고종이 러시아 대사관으로 아관파천을 했다.

메이지 유신 이후 일본은 서양 군사 기술을 습득하여 강화도 조약 이후 조선에게 조약을 강요했다. 일본은 한반도에 경제적 입지를 구축하며 동아시아에서 제국주의 확장을 시작했다. 19세기 중국과 일본 사이의 긴장이 고조되어 청일 전쟁이 발발했고, 전쟁의 대부분은 한반도에서 벌어졌다. 1894년 전쟁에서 중국이 패배하며 시모노세키 조약이 체결되었고, 이 조약은 공식적으로 한국의 중국으로부터의 독립을 보장했지만, 사실상 일본에게 한국 정치에 대한 직접적인 통제권을 부여했다.

3. 대한제국 시대 (1897년 ~ 1910년)

메이지 유신 이후 일본은 서양의 군사 기술을 습득하여 강화도 조약을 통해 조선에 대한 영향력을 확대했다. 이는 청일 전쟁으로 이어졌고, 시모노세키 조약을 통해 조선은 공식적으로 독립을 보장받았지만, 실제로는 일본의 정치적 통제를 받게 되었다.[29]

열강의 침략에 압박을 받은 조선 조정은 1897년 대한 제국을 선포하고 고종이 황제 칭호를 사용하며 국가 통합을 강화하려 했다. 또한, 일본을 견제하기 위해 러시아 제국 등 다른 열강으로부터 현대적인 군사 기술을 도입하려 했다. 1895년 명성황후 암살 사건은 일본 장군 미우라 고로가 주도한 것으로 알려져 있으며, 명성황후는 러시아의 힘을 빌려 일본을 견제하려 했다.[29]

고종은 황제가 된 후 자신의 측근들에게 더 높은 작위를 수여했고, 순종 또한 황태자가 된 후 여러 왕족들에게 작위를 내렸다. 1900년 고종은 의친왕과 영친왕을 책봉했고,[30] 1907년에는 완친왕을 추존했으며,[31] 1910년에는 흥친왕을 책봉했다.[32]

괴뢰국을 통제하는 과정을 거쳐, 1910년 8월 22일 일본은 한일 병합 조약을 강요하여 대한제국 황실을 일본 황실에 편입시켰다. 조약에 따라 이씨 가문의 일부 구성원은 왕공족 또는 조선 귀족이 되었다.[33][34][35]

1910년 일본이 수여한 한국 귀족 작위는 전주 이씨 출신만 나열하면 다음과 같다.

| 일본 제국 | 대한 제국 | 비고 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 작위 | 성명 | 작위 | 분가 | 계보 | 생존기간 |

| 덕수 이씨 이왕 | 이희 (李㷩) | 태상황제 (고종) | - | align="left" | | 1852-1919 |

| 창덕 이왕 | 이척 (李坧) | 황제 (순종) | - | align="left" | | 1874-1926 |

| 이왕의 세자 | 영친왕 이은(李垠) | 황태자 | - | align="left" | | 1897-1970 |

| 공작 이강 | 의친왕 이강(李堈) | 의친왕(義親王) | - | align="left" | | 1877-1955 |

| 공작 이희 | 이희 (李熹) | 흥친왕 흥친왕(興親王) | 연령군파 | align="left" | | 1845-1912 |

| 후작 | 이해승 (李海昇) | 청풍군(淸豐君) | 은언군파 | align="left" | | 1890-? |

| 이재각 (李載覺) | 의양군(義陽君) | 은전군파 | align="left" | | 1874-1935 | |

| 이재완 (李載完) | 완순군(完順君) | 연령군파 | align="left" | | 1856-1922 | |

| 이해창 (李海昌) | 창산군(昌山君) | 덕흥대원군파 | align="left" | | 1865-1945 | |

| 백작 | 이지용 (李址鎔) | - | 연령군파 | align="left" | | 1870-1928 |

| 자작 | 이병무 (李秉武) | - | 무림군파 | align="left" | | 1864-1926 |

| 이완용 (李完鎔) | - | 은언군파 | align="left" | | 1872-1937 | |

| 이기용 (李埼鎔) | - | 연령군파 | align="left" | | 1889-1961 | |

| 이재곤 (李載崑) | - | 경창군파 | align="left" | | 1859-1943 | |

| 이근택 (李根澤) | - | 경명군파 | align="left" | | 1865-1919 | |

| 남작 | 이종건 (李鍾健) | - | 무림군파 | align="left" | | 1843-1930 |

| 이봉의 (李鳳儀) | - | 효령대군파 | align="left" | | 1839-1919 | |

| 이재극 (李載克) | - | 능창대군파 | align="left" | | 1864-1931 | |

| 이근호 (李根澔) | - | 경명군파 | align="left" | | 1860-1923 | |

| 이근상 (李根湘) | - | 경명군파 | align="left" | | 1874-1920 | |

| 이용태 (李容泰) | - | 밀성군파 | align="left" | | 1854-1922 | |

| 이용원 (李容元) | - | 밀성군파 | align="left" | | 1832-1911 | |

| 이건하 (李乾夏) | - | 무안대군파 | align="left" | | 1835-1913 |

3. 1. 광무 연간 (1897년 ~ 1907년)

1897년 고종은 아관파천을 마치고 경운궁(덕수궁)으로 환궁하였다. 그해 10월 12일, 원구단에서 황제 즉위식을 갖고, 국호를 대한제국으로 선포하였다.[1] 폐비 민씨를 명성황후로 추증하고, 왕태자 이척을 황태자로 책봉하였으며, 완화군 이선을 완친왕으로 추증하였다.[1] 11월 20일에는 독립문이 완공되었다.[1]고종은 광무개혁을 추진하였으나, 1905년 11월 17일 을사늑약이 체결되면서 대한제국의 외교권이 박탈되었다.[6] 1907년에는 헤이그 밀사 사건을 빌미로 일본이 고종을 강제 퇴위시키고, 순종을 강제로 황제 자리에 올렸다.[8]

3. 2. 융희 연간 (1907년 ~ 1910년)

1907년 헤이그 특사 사건을 빌미로 일제가 고종 황제를 강제로 퇴위시키고, 7월 24일에는 한일신협약을 체결하여 대한제국의 내정을 장악하였다.[13] 같은 해 7월 27일에는 황태자 순종 황제가 즉위하였다.[13] 1909년에는 기유각서를 체결하여 대한제국의 사법권을 강탈하였고,[13] 1910년 5월 30일에는 한국통감부 경찰관서관제를 폐지하고, 한국주차경찰관서관제를 공포하여 대한제국의 경찰권을 강탈하였다.[13] 1910년 8월 29일에는 한일 병합 조약이 체결되면서 대한제국은 멸망하였다.[13]4. 일제강점기 (1910년 ~ 1945년)

1910년 한일 병합 조약으로 대한제국 황실은 왕공족으로 격하되었다. 고종은 1919년에, 순종은 1926년에 사망했다. 순종에게는 후사가 없었기 때문에 동생인 영친왕 이은이 왕세자가 되었다. 영친왕은 일본 황족 이방자와 결혼하여 아들 이진(요절)과 이구를 낳았다.

의친왕 이강은 14명의 측실에게서 13명의 아들과 9명의 딸을 두었다.[51] 그는 여자 관계가 복잡했지만 동시에 독립운동의 배후 지도자로 평가받기도 했다. 일본 당국은 그가 일제강점기 동안 활동하는 것을 제한했다.[51] 덕혜옹주는 어린 나이에 일본으로 끌려갔다.

흥선대원군의 장남 이재면, 그의 아들 이준용은 친일반민족행위진상규명위원회에 의해 친일반민족행위자로 발표되었다.

4. 1. 이왕가 연간 (1910년 ~ 1945년)

1910년 한일 병합 조약 이후 대한제국 황실은 이왕가로 격하되었고, 황족들은 왕공족의 지위를 받았다. 고종은 1919년에, 순종은 1926년에 사망했다. 순종에게는 후사가 없었기 때문에 동생인 영친왕 이은이 왕위를 계승했다. 영친왕은 일본 황족 이방자와 결혼하여 아들 이진(요절)과 이구를 낳았다.의친왕 이강은 독립운동에 연루되기도 했지만, 동시에 복잡한 여성 관계와 방탕한 생활로 일본 당국의 견제를 받았다.[51] 덕혜옹주는 어린 나이에 일본으로 끌려가 소 다케유키와 정략결혼을 했다.

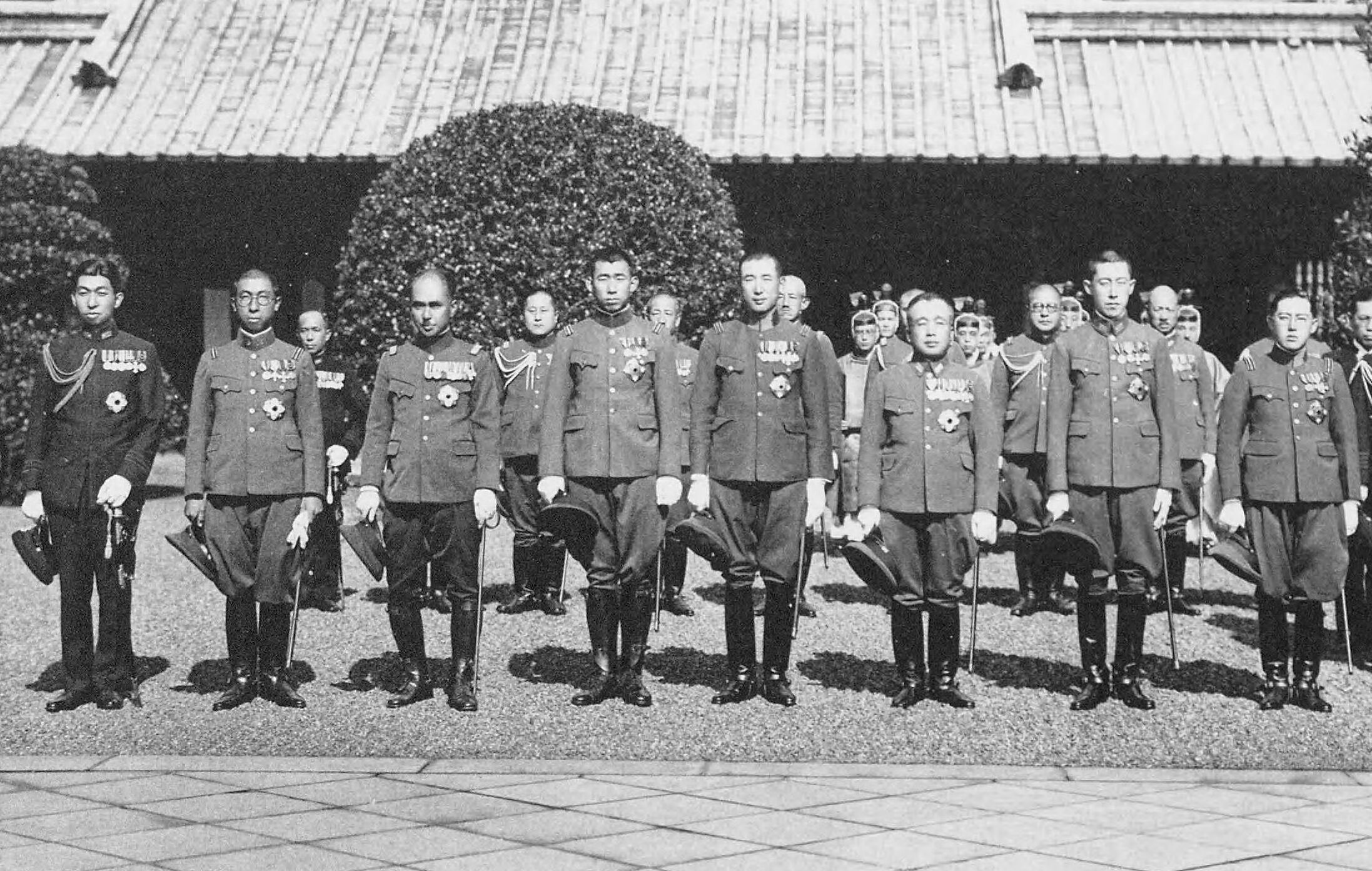

일제강점기 동안 많은 황족들이 일본에서 생활했으며, 제2차 세계 대전 중에는 일본군 장교로 복무하기도 했다. 영친왕 이은은 중장 계급으로 중국 전선에서 활동했고, 이건은 기병 장교, 이우는 참모 장교로 복무 중 히로시마 원자 폭탄 투하로 사망했다.

5. 해방 이후 (1945년 ~ 현재)

1945년 한국 해방 이후, 이승만 대통령은 군주제 부활을 막기 위해 황실을 탄압했다. 그는 군주제 부활이 자신의 권위에 도전할 것을 우려했다.[52] 이승만은 황실 재산 대부분을 몰수하고 국유화했으며, 황실을 "국가 붕괴"의 책임자로 비난했다.[52]

의친왕의 11남인 이석에 따르면, 그의 어머니는 생계를 위해 거리에서 국수를 팔아야 했다.[52] 재산과 권위를 잃은 일부 가족 구성원은 미국과 라틴 아메리카로 도망쳤고, 알려진 후손들은 뉴저지와 뉴욕에 거주하고 있다.[52] 예를 들어, 의친왕의 다섯째 딸 이혜경은 1956년 미국으로 이주하여 뉴욕시 컬럼비아 대학교에서 27년 동안 사서로 일했다.[53] 2012년 9월, 그녀는 82세였으며 "한국 왕실의 마지막 생존자 중 한 명"으로 묘사되었다.[53] 의친왕의 생존한 네 아들과 일곱 딸 중에서 네 명은 미국으로 떠난 후 가족과 연락이 끊겼다. 나머지 가족 구성원들은 의친왕을 위해 연 2회 조상 제사를 지냈지만, 11명의 생존 형제자매 중 두세 명만 참석했다.

1963년, 박정희 대통령은 덕혜옹주를 포함한 일부 황실 구성원들의 귀국을 허용했다. 그러나 그들은 서울 창덕궁의 낙선재에만 머물 수 있었다. 이은은 1966년 7월 29일 전주 이씨 대동종약원의 회장이 되었으며, 1970년 사망할 때까지 이 직위를 맡았다.

이은의 아들 이구는 1982년 미국인 아내 줄리아 멀록과 이혼했다. 1998년에는 의친왕의 여덟째 아들이 서울의 사회 복지 시설에서 사망했다는 보도가 있었다. 이석은 2005년 전주대학교 강사가 되었다. 이구는 2005년 7월 16일 도쿄 그랜드 프린스 호텔 아카사카에서 사망했다.

이구가 사망한 후, 전주 이씨 대동종약원은[55] 의친왕의 가문에서 이원을 이구의 후계자로 선정했고, 2005년 7월 22일 종약원에 의해 그 지위가 확정되었다.[56][57] 그러나 이원의 입양은 현행 한국 법에 의해 무효가 될 수 있으므로, 이원은 법적으로 이구의 양자가 아니라 왕족 계보에만 해당된다.[58]

이구의 사망 이후 황실의 수장을 둘러싼 분쟁이 발생했다. 의친왕의 둘째 딸 이해원은 2006년 9월 29일 "대한제국 황실 보존회"에 의해 한국의 상징적 군주로 즉위했지만, 한국 정치로부터 승인이나 지원을 받지 못했다.[59] 이해원은 2020년 2월 8일 사망했다.[60]

한편, 2005~06년에는 의친왕의 열째 아들 이석이 황위 계승자로 지명되었다고 주장했다.[61][62] 2022년, 고종 황제의 후손들이 모여 의친왕 재단을 설립했고, 이는 대한제국 황실 구성원들을 위한 비영리 단체가 되었다.

5. 1. 대한민국 정부 수립 이후 황실

1945년 광복 이후 대한민국 정부가 수립되면서 황실의 지위는 크게 변화하였다. 대한민국 헌법은 모든 국민이 법 앞에 평등하며, 귀족 제도를 인정하지 않는다고 명시하였다. 이로 인해 황실은 공식적인 지위를 상실하였다.1948년 대한민국 정부 수립 이후, 황실 재산은 국유화되었다. 이 과정에서 황실 재산의 범위와 처리 방식을 두고 논란이 발생하기도 하였다. 일부에서는 황실 재산이 일제강점기에 축적된 것이므로 환수해야 한다고 주장한 반면, 다른 한편에서는 황실의 사유 재산권을 침해하는 것이라고 비판하였다.

황실 후손들은 대한민국 국민으로서 다양한 삶을 살아가고 있다. 일부는 학계, 문화예술계 등에서 활동하며, 일부는 평범한 시민으로 살아가고 있다. 의친왕의 아들 이석은 가수로 활동했으며, 전주대학교 객원교수를 역임하기도 했다. 그는 황실문화재단 이사장겸 총재, 울릉군 (독도) 홍보대사, 한국 유네스코 홍보대사 등으로 활동하였다.

영친왕의 아들 이구가 사망한 후, 황사손(皇嗣孫) 지위를 둘러싸고 논란이 발생했다. 이구는 생전에 의친왕의 손자 이원을 양자로 입적하여 황사손으로 삼았다. 그러나 의친왕의 다른 후손들은 이를 인정하지 않고, 각자 자신이 황실의 적통이라고 주장하고 있다. 이 문제는 현재까지도 해결되지 않고 있다.

6. 가계도

| 흥선대원군 | 고종 광무제 | 의친왕 | 의민 황태자 |

|---|---|---|---|

| 흥선대원군 | 고종 광무제 (1852 ~ 1919) | 의친왕 이강 (1877 ~ 1955) | 의민 황태자 이은 (1897 ~ 1970) |

| 명성태황후 민씨 (1854 ~ 1895) | |||

| * 아들 원선세자 원 (1870 ~ 1881) | |||

| * 아들 (순종 융희제, 1874 ~ 1926) | |||

| * 며느리 순명효황후 민씨 (1872 ~ 1904): 자녀 없음 | |||

| * 며느리 순정효황후 윤씨 (1894 ~ 1966): 자녀 없음 | |||

| 순헌황귀비 엄씨 (1854 ~ 1911) | |||

| 복녕당 귀인 양씨 (1882 ~ 1929) | |||

| * 딸 덕혜옹주 (1912 ~ 1989) | |||

| * 사위 소 다케유키 (1908 ~ 1985) | |||

| ** 외손녀 정혜 (1932 ~ 1956) | |||

7. 주요 인물

태조 이성계는 1392년 왕위에 오르면서 아들, 조카, 사위에게 "군(郡)" 작위를 내렸으나,[6] 1398년 쿠데타 이후 왕족 작위 체계가 변경되었다.[7] 1401년에는 명나라의 작위 법을 "찬탈"하는 것을 피하기 위해 이 체계가 폐지되었다.[8]

1412년, 태종은 왕족에게 작위를 수여하는 새로운 체계를 승인했다.[9] 왕비 소생의 왕자는 "대군(大君)", 그 외의 왕자는 "군(君)" 작위를 받았으며, 이들은 정1품이었다.[9] 시간이 지나면서 "군(郡)" 작위 기준은 완화되었지만,[10][11] 일반적으로 왕족은 종2품으로 승진해도 자동 작위를 받지 못했고,[12] 세습 작위는 4대를 초과할 수 없었다.[13]

여자 왕족도 혈연 관계에 따라 작위를 받았다. 왕과 왕비의 딸은 공주, 후궁의 딸은 옹주로 불렸으며,[14][15] 영어로는 모두 "princess"로 번역된다.[14][15] 작위를 박탈당한 여성들은 평민으로 불렸는데, 연산군의 장녀나 효명옹주, 화완옹주 등이 그 예시이다.[16][17][18]

고종은 아홉 명의 아들을 두었지만 성년까지 살아남은 왕자는 순종, 이강, 이은 세 명뿐이었다. 순종 황제는 후사가 없었고, 이강은 생모의 낮은 신분과 본인의 평판 때문에 황위 계승에서 제외되어 이은이 황태자가 되었다.[51] 이강은 14명의 측실에게서 13남 9녀를 두었으며, 독립운동의 배후 지도자로 평가받기도 했지만, 복잡한 여자 관계로 인해 역사적으로 상반된 평가를 받는다.[51]

순종 황제가 1926년에 사망하자, 이은은 명목상의 칭호인 "이왕"으로 불렸다. 이은은 일본 황실의 방계인 이방자와 결혼하여 이진(요절)과 이구를 낳았다.

일제강점기 동안 많은 황실 구성원들이 일본에서 살았고, 제2차 세계 대전 중에는 일본 제국 육군 장교로 복무했다. 이은은 중장 계급을 받았고, 이건은 기병 장교, 이우는 참모 장교로 복무했다.

1945년 해방 이후, 이승만 대통령은 군주제 부활을 막기 위해 황실을 탄압하고 재산을 몰수했다.[52] 이로 인해 일부 가족 구성원은 미국과 라틴 아메리카로 도망쳤고,[53] 남은 가족들은 어려운 삶을 살았다.

1963년 박정희 대통령이 덕혜옹주 등 일부 황실 구성원들의 귀국을 허용했지만, 이들은 서울 창덕궁 낙선재에만 머물 수 있었다. 이은은 1966년 전주 이씨 대동종약원 회장이 되었고, 1970년 사망했다.

이은의 아들 이구는 1982년 미국인 아내와 이혼 후 2005년 도쿄에서 사망했다. 이구의 사망 후, 전주 이씨 대동종약원은[54] 의친왕의 9남 이갑의 아들 이원을 이구의 후계자로 선정했다.[56][57] 그러나 이원의 황위 계승은 현행 한국 법에 의해 무효화될 수 있어, 법적인 양자가 아닌 왕족 계보상의 후계자로만 인정된다.[58]

이구 사망 이후 황실 수장을 둘러싼 분쟁이 발생했다. 이강의 둘째 딸 이해원은 "대한제국 황실 보존회"에 의해 "대한제국 황제"로 추대되었으나,[59] 한국 정부의 승인을 받지 못했다.[58] 이강의 열째 아들 이석은 이방자 여사의 유언장을 근거로 황위 계승을 주장하기도 했다.

7. 1. 고종 광무 태황제

고종 광무황제는 조선의 제26대 왕이자 대한제국의 초대 황제이다. 고종은 러시아 제국 등 다른 열강으로부터 현대적인 군사 기술을 도입하여 일본을 견제하려 했다.[29] 1897년 대한제국을 선포하고 황제 칭호를 사용하며 중국, 일본과 동등한 지위를 대내외에 천명했다.[29]

고종은 황제가 된 후 측근들에게 더 높은 작위를 수여했다. 1900년에는 막내아들 의친왕을 의친왕으로, 영친왕을 영친왕으로 임명했다.[30] 1907년에는 1880년에 어린 나이로 사망한 완친왕을 사후에 완친왕으로 추존했으며,[31] 1910년에는 자신의 친형인 흥친왕을 흥친왕으로 임명했다.[32]

그러나 일본은 괴뢰국을 통제하는 과정을 거쳐 1910년 8월 22일 한일 병합 조약을 강요하여 대한제국을 병합하고 이씨 왕가의 통치를 종식시켰다. 조약에 따라 이씨 가문의 일부 구성원은 왕공족 또는 조선 귀족이 되었다.[33][34][35]

1910년 일본이 수여한 한국 귀족 작위 중 전주 이씨는 다음과 같다.

| 일본 제국 작위 | 성명 | 대한제국 작위 | 분가 | 계보 | 생존 기간 |

|---|---|---|---|---|---|

| 덕수 이씨 이왕 | 이희 李熹|이희일본어 | 태상황제 (고종) | - | 1852-1919 | |

| 창덕 이왕 | 이척 李坧|이척일본어 | 황제 (순종) | - | 1874-1926 | |

| 이왕세자 | 영친왕 이은(李垠|이은일본어) | 황태자 | - | 1897-1970 | |

| 공작 이강 | 의친왕 이강(李堈|이강일본어) | 의친왕 | - | 1877-1955 | |

| 공작 이희 | 이희 李熹|이희일본어 | 흥친왕 | 연령군파 | 1845-1912 | |

| 후작 | 이해승 李海昇|이해승일본어 | 청풍군 | 은언군파 | 1890-? | |

| 이재각 李載覺|이재각일본어 | 의양군 | 은전군파 | 1874-1935 | ||

| 이재완 李載完|이재완일본어 | 완순군 | 연령군파 | 1856-1922 | ||

| 이해창 李海昌|이해창일본어 | 창산군 | 덕흥대원군파 | 1865-1945 | ||

| 백작 | 이지용 李址鎔|이지용일본어 | - | 연령군파 | 1870-1928 | |

| 자작 | 이병무 李秉武|이병무일본어 | - | 무림군파 | 1864-1926 | |

| 이완용 李完鎔|이완용일본어 | - | 은언군파 | 1872-1937 | ||

| 이기용 李埼鎔|이기용일본어 | - | 연령군파 | 1889-1961 | ||

| 이재곤 李載崑|이재곤일본어 | - | 경창군파 | 1859-1943 | ||

| 이근택 李根澤|이근택일본어 | - | 경명군파 | 1865-1919 | ||

| 남작 | 이종건 李鍾健|이종건일본어 | - | 무림군파 | 1843-1930 | |

| 이봉의 李鳳儀|이봉의일본어 | - | 효령대군파 | 1839-1919 | ||

| 이재극 李載克|이재극일본어 | - | 능창대군파 | 1864-1931 | ||

| 이근호 李根澔|이근호일본어 | - | 경명군파 | 1860-1923 | ||

| 이근상 李根湘|이근상일본어 | - | 경명군파 | 1874-1920 | ||

| 이용태 李容泰|이용태일본어 | - | 밀성군파 | 1854-1922 | ||

| 이용원 李容元|이용원일본어 | - | 밀성군파 | 1832-1911 | ||

| 이건하 李乾夏|이건하일본어 | - | 무안대군파 | 1835-1913 |

7. 2. 순종 효황제

황후 민씨와 광무황제 사이에서 태어난 아들로 1875년 왕세자에 책봉되었다. 대한제국 성립과 함께 황태자로 책봉되었다. 헤이그 밀사 사건으로 광무황제가 퇴위당한 뒤 대한제국의 마지막 황제인 융희황제로 경복궁에서 즉위하였다. 혼인은 하였으나 자손은 없었다. 한일 병합 늑약 조인과 함께 대한제국 황제 신분을 잃고, 일본 왕(히로히토)으로부터 이왕(李王) 칭호를 받았다.[33][34][35]7. 3. 의민태자 (영친왕)

광무황제와 황귀비 엄씨(순헌황귀비) 사이에서 태어난 영친왕 은(垠)은 1907년 융희황제 즉위와 함께 대한제국의 마지막 황태자가 되었으나, 어린 나이에 일본에 끌려가 일본에서 교육을 받았다. 한일 병합과 함께 왕공족 이왕세자에 봉해졌다.[33][34][35] 1917년에 일본 육군사관학교를 졸업하고(제29기), 이듬해 일본 황족 나시모토미야 모리마사 왕의 제1왕녀인 이방자와 결혼하였다. 융희황제가 붕어한 1926년에는 황실 수장 자리와 이왕의 자리를 계승하였다. 이왕 부부는 도쿄의 아카사카 저택(현재 아카사카 프린스호텔 별관)에서 생활했다. 영친왕 은은 일본 군인 신분으로 우쓰노미야 연대장 등을 거쳐 종전 시에는 중장까지 승진하였다. 패전 후 1947년 신분을 잃고 일본 국적도 상실하게 된다. 하지만 이승만 정권은 그들의 귀국을 허가하지 않았고, 두 사람이 귀국한 것은 박정희가 쿠데타로 정권을 잡은 후인 1963년이었다. 두 사람 사이에는 장남 이진(생후 8개월 만에 급사), 차남 이구가 있다. 사후 의민태자(懿愍太子)로 추존되었다.순종 황제는 1926년에 사망했고, 영친왕 이은은 국가가 이미 일본에 주권을 잃었기 때문에 명목상의 칭호인 "이왕"으로 불렸다. 이은은 일본의 공주인 나시모토 마사코와 결혼했는데, 그녀는 나중에 이방자가 되었으며, 신노케 (일본 황실의 방계)의 일원이었다. 이방자는 결혼 후 1921년에 이진(요절)과 1931년에 이구를 낳았다.

제2차 세계 대전 동안 대한제국 왕자들은 일본 제국 육군 장교로 복무했다. 영친왕 이은은 중장 계급을 받았고, 중국에서 일본군을 지휘했으며 최고 전쟁 협의회의 일원이 되었다.

1945년 한국 해방 이후, 이승만 대통령은 군주제 부활을 막기 위해 황실을 탄압했는데, 그는 군주제 부활이 새로운 공화국 건국자로서 자신의 권위에 도전할 것을 두려워했다. 이승만은 황실 재산 대부분을 몰수하고 국유화했으며, 황실은 "국가 붕괴" 책임자로 비난받았다.

1963년에야 박정희 대통령이 덕혜옹주를 포함한 일부 황실 구성원들의 귀국을 허용했다. 그러나 그들은 서울 창덕궁의 낙선재에만 머물 수 있었다. 이은은 1966년 7월 29일 전주 이씨 대동종약원의 회장이 되었으며, 이 직위는 1973년에 그의 아들에게 물려졌다. 이은은 1970년에 뇌졸중으로 인한 오랜 투병 끝에 사망했다.

이은의 아들 이구는 1982년 미국인 아내인 줄리아 멀록이 불임이라는 이유로 다른 가족 구성원들에 의해 이혼을 강요받았다(그러나 그 부부는 입양한 딸이 있었다). 이구는 지원을 받지 못했고, 2005년 7월 16일 도쿄 그랜드 프린스 호텔 아카사카에서 혼자 사망했다. 그 호텔 부지는 74년 전에 그의 출생지였다.

7. 4. 의친왕 이강

고종의 서자이자 귀인 장씨 소생으로, 1910년 한일 병합 조약 이후에는 왕공족의 일원으로 '이강 공'으로 불렸다. 항일 독립운동에 참여하기도 했다.[51]의친왕은 여러 부인에게서 12남 9녀를 두었으며, 6남 이곤이 가문을 승계하였다. 이곤의 장남 이준이 의친왕가의 종주가 되었고, 9남 이갑의 장남 이원이 영친왕의 아들 이구의 사후 양자가 되어 황사손이 되었다.

고종에게는 여러 아들이 있었지만, 성년까지 생존한 아들은 순종, 이강, 이은 세 명뿐이었다. 순종이 후사 없이 사망하면서 이은이 황태자가 되었고, 의친왕은 황위 계승 가능성이 있었음에도 불구하고 생모의 낮은 신분과 본인의 평판 문제로 제외되었다.[51]

의친왕은 14명의 측실에게서 13남 9녀를 두었다고 알려져 있으나, 출처에 따라 자녀 수는 다를 수 있다. 그는 복잡한 여성 관계와 독립운동 배후 지도자라는 상반된 평가를 동시에 받으며, 일제강점기 동안 일본 당국의 감시를 받았다.[51]

이승만 정부는 황실의 부활을 막기 위해 황실 재산을 몰수하고 국유화했으며, 황실 가족들은 어려운 삶을 살아야 했다. 일부는 미국과 라틴 아메리카로 이주했으며, 남은 가족들은 의친왕을 위한 제사를 지냈지만 참여율은 저조했다.

1963년 박정희 정부가 덕혜옹주 등 일부 황실 구성원들의 귀국을 허용했지만, 이들은 창덕궁 낙선재에만 머물 수 있었다.

1998년에는 의친왕의 여덟째 아들이 서울의 사회 복지 시설에서 홀로 사망했다는 보도가 있었다. 2005년 의친왕의 열째 아들 이석은 전주대학교 강사가 되었으며, 이방자 여사가 자신을 "첫 번째 계승자"로 지명했다는 유언장을 공개하며 황위 계승을 주장하기도 했다.

이구가 사망한 후, 전주 이씨 대동종약원은 의친왕의 9남 이갑의 아들 이원을 이구의 후계자로 선정했다.[56][57] 그러나 이원의 황위 계승은 현행 한국 법에 의해 무효화될 수 있어, 법적인 양자가 아닌 왕족 계보상의 후계자로만 인정된다.[58]

한편, 의친왕의 둘째 딸 이해원은 2006년 "대한제국 황실 보존회"에 의해 한국의 상징적 군주로 추대되었으나, 한국 정부의 승인이나 지원을 받지 못했다.[58][59]

7. 5. 덕혜옹주

고종의 고명딸 덕혜옹주는 1912년 귀인 양씨에게서 태어났다.[33] 1925년 일본으로 유학을 떠나 학습원에서 수학했다. 1930년 대마도 번주 가문의 후예인 백작 소 다케유키와 결혼하여 딸 마사에(정혜)를 낳았다.[33]덕혜옹주는 결혼 전부터 정신 질환 증세를 보였으며, 결혼 후 더욱 악화되었다. 1955년 소(宗)씨 가문으로부터 이혼당하고 1962년 귀국했다.[33] 외손녀 소 마사에는 와세다대학을 졸업하고 일본인과 결혼했으나, 이후 실종되어 행방불명되었다.[33]

7. 6. 이구 (회은황태손)

영친왕의 차남 이구는 1931년 12월 29일 도쿄에서 태어났다. 아버지 영친왕이 창덕궁 이왕의 작위를 받은 후 창덕궁 이왕세자의 지위를 획득했다.[51]전후 미국 프린스턴 대학교에서 건축학을 배우고, 1958년 우크라이나계 미국인 줄리아 멀록과 결혼하여 미국에 귀화하였다. 1963년 한국에 귀국하여 사업가로 활동하였으나, 경영하던 신한항공이 1979년에 도산하였고 1982년에는 줄리아 멀록과 이혼하였다. 이후 다시 일본으로 건너갔으나 2005년 7월 16일 도쿄 그랜드 프린스 호텔 아카사카에서 심장마비로 서거하였다. 향년 75세. 사후 회은태손(懷隱太孫)으로 추존되었다.[55]

이구의 사망 후 전주 이씨 대동종약원은[54] 그의 뒤를 이을 후계자를 찾아야 했다. 이강의 가문에서 입양할 사람을 찾아야 했는데, 대한제국 황실의 첫 번째 후계자는 이준 (1961년)한국어이었으나 왕실 전통에 따라 형의 후계자는 동생의 가문으로 입양될 수 없었다. 따라서 이갑의 아들인 이원이 이구의 후계자로 선정되었고, 2005년 7월 22일 종약원에 의해 그 지위가 확정되었다.[56][57] 그러나 현행 한국 법에 의해 입양은 무효가 되므로, 이원은 법적으로 이구의 양자가 아니라 왕족 계보에만 해당된다.[58]

이구의 사망 이후 황실 수장을 둘러싼 분쟁이 발생했다. 의친왕의 둘째 딸이자 이원의 이모인 이해원은 지지자들에 의해 호텔 방에서 조직된 비공개 행사에서 "대한제국 황제"라고 주장했다.[59] 그녀는 2006년 9월 29일 "대한제국 황실 보존회"라는 단체에 의해 한국의 상징적 군주로 즉위, 호텔 방에서 열린 즉위식에서 황실 부활을 선포했다.[59] 그러나 이 비공개 즉위는 한국 정치로부터 승인이나 지원을 받지 못했다.[58] 이해원은 2020년 2월 8일 100세의 나이로 사망했다.[60]

한편, 2005~06년에는 의친왕의 열째 아들이자 이원의 이모부인 이석이 이방자 (이구의 어머니이자 영친왕의 아내)가 자신을 "첫 번째 계승자"로 지명하는 유언장을 썼다고 주장하며 공식적으로 황위 계승자로 지명되었다고 주장했다. 이로 인해 이석은 일부 언론에서 "왕", "왕자", "마지막 추정자"로 불렸다.[61][62] 이후 미국 인터넷 기업가 앤드류 리는 2018년 10월 6일 이석의 지명을 받아 한국의 "황태자"가 되었다.[63][64] 그러나 황실의 첫 번째 후계자인 이준은 황실의 다음 후계자가 되는 데 관심이 없다.

7. 7. 이건

의친왕 이강의 장남이자 고종의 장손이다. 1930년 의친왕이 강제 은거를 당하자 공위를 세습받아 '이건공 전하'로 불렸다. 대한제국 한성부에서 태어나 일본 육군사관학교와 일본 육군대학교를 졸업하고 일본 제국 육군에 입대하여 대좌 계급까지 올랐다. 1931년 영친왕비 이방자의 외사촌 마쓰다이라 요시코(松平誠子/佳子)와 결혼하였으며, 1947년 '모모야마 겐이치'(桃山虔一)로 개명하고 일본에 귀화하였다.[29]7. 8. 이우

1917년 흥선대원군의 장손 이준용이 사망하자 당숙의 양자로 입적되어 운현궁의 4대 종주가 되었다. 운현궁을 상속한 후 공위를 세습받아 ‘이우공 전하’로 불렸다. 사망 이후 사시인 흥영군에 추봉되었다.[29] 일제강점기 조선 경성부에서 태어나 일본 육군사관학교와 일본 육군대학교를 졸업하였고, 일본 제국 육군에 입대하여 중좌 계급까지 올랐다. 일본 정부가 일본 황족과의 결혼을 강요했지만, 조선인과의 혼인을 위해 박영효의 서손녀 박찬주와 결혼하였다.[29] 1945년 8월 6일 일본 히로시마 원자폭탄 투하로 8월 7일 사망하였다.[29] 1945년 8월 15일 경성운동장에서 장례식이 거행되었으며, 유해는 흥원에 안장되었다.[29]일제강점기 동안 많은 대한제국 황실 구성원들이 일본에서 살았다. 제2차 세계 대전 동안 대한제국 왕자들은 일본 제국 육군 장교로 복무했다. 이강의 차남인 이우는 참모 장교로 복무했으며, 히로시마 원자 폭탄 투하로 사망했을 당시 중령 계급이었다.

7. 9. 이곤

이곤은 의친왕 이강의 6남으로, 큰 형 이건이 일본으로 귀화하고, 둘째 형 흥영군 이우부터 다섯째 형 이주까지 종친에게 양자로 출계함에 따라 의친왕의 후계자가 되었다. 이로써 의친왕가의 종주이자 사동궁의 사자(嗣子, 상속자)가 되었다.[55] 의친왕과 의친왕비 김씨의 장례식에서 상주로서 제사를 지냈다. 6.25 전쟁 이후 생활고에 시달렸으며, 1960년~1962년 제2공화국 장면 정부 때 국회도서관 사서로 일했다. 1964년에는 국회의원 황호현의 천거로 국회사무처 공무원으로 임용되어 1974년까지 재직하였다.7. 10. 이준

이준(李準)은 의친왕 가문의 종손이며 사동궁(의왕부(義王府))의 사손(嗣孫)이다. 이곤의 장남으로 1961년 9월 11일 서울에서 태어났다. 칠궁(現 청와대 영빈관)과 덕수궁에서 거주하던 중 친일 세력 및 제5공화국 전두환 정권 초기의 퇴거 조치로 인해, 서울 청량2동 205번지 홍릉 (現 영휘원, 순헌황귀비 엄씨의 묘소) 재실로 거처를 옮겼다.[2] 1989년 4월 21일 종조모인 덕혜옹주가 자녀 없이 별세하자 상주가 되어 장례를 치렀고, 며칠 뒤인 4월 30일 영친왕비 이방자가 훙서하자 당숙인 회은황태손 이구와 함께 장례를 치렀다.[2] 2005년 당숙인 이구가 일본에서 갑자기 훙서하자, 현 황사손 이원과 함께 황사손(皇嗣孫)으로 거론되기도 하였고 황실 내부 상의 끝에 이준은 사동궁 사손으로서 의친왕가를 이어야 했기에, 사촌동생 이원이 영친왕계로 출계하여 황사손에 봉직하는 것으로 결정하였다.[2]현재는 사동궁(의왕부(義王府))의 사손(嗣孫)으로써 [http://blog.naver.com/sadonggung 의친왕기념사업회]를 설립하여 5대 제향(조경단, 환구대제, 종묘대제, 사직대제, 건원릉제)과 의친왕 제향 및 각 능 제향에 활동하면서 황실의 전통문화 계승과 보전하는데 힘쓰고 있으며, 의친왕과 독립운동가들의 활동을 연구, 보존, 전시하는 사업을 진행 중이다.[2] 슬하에 2남을 두고 있다.[2]

8. 1910년 한일합방 이후 왕공족

제거 후 출력:

왕공족에 편입된 대한제국 황실의 일원은 총 24명이다.

참조

[1]

Wikisource

Japan-Korea Annexation Treaty

[2]

Wikisource

明治四十三年八月二十九日詔勅

[3]

Wikisource

皇室令及附屬法令廢止ノ件

[4]

웹사이트

Digital Chosunilbo (English Edition) : Daily News in English About Korea

http://english.chosu[...]

2022-01-11

[5]

웹사이트

고종 장례 행렬 재현 및 만세 행진

https://www.msn.com/[...]

2022-03-02

[6]

웹사이트

여러 왕자를 군으로 봉하다

http://sillok.histor[...]

[7]

웹사이트

김정준을 전농 판사로 삼다. 친왕자를 공으로, 종친을 후로, 정1품을 백으로 봉하다

http://sillok.histor[...]

[8]

웹사이트

공·후·백의 작호를 부원 대군·부원군·군으로 고치다

http://sillok.histor[...]

[9]

웹사이트

원윤 이덕근의 졸기. 원윤·정윤을 장사지내는 예를 예조로 하여금 상고하게 하다

http://sillok.histor[...]

[10]

웹사이트

원손의 시호를 효소로 하고 인성군으로 추봉하다

http://sillok.histor[...]

[11]

웹사이트

호조가 종실로서 곡식을 바쳐 봉군된 일을 상고하여 아뢰다

http://sillok.histor[...]

[12]

웹사이트

종실 관제를 이정하는 별단

http://sillok.histor[...]

[13]

웹사이트

덕흥군을 대원군으로 삼고, 하원군 이정에게는 작위 1급을 가하고 전토와 장획을 주다

http://sillok.histor[...]

[14]

웹사이트

외조부모를 위하여 거애하는 의주를 예조에서 아뢰다

http://sillok.histor[...]

[15]

웹사이트

종실녀의 관제를 정하다

http://sillok.histor[...]

[16]

웹사이트

정광필·박수문이 조례와 나장, 휘신 공주의 이혼, 학교의

http://sillok.histor[...]

[17]

웹사이트

이징·이숙을 선원록에서 작호를 삭제하고 이름만 기록하게 하다

http://sillok.histor[...]

[18]

웹사이트

김상로·문녀·정후겸 모자·홍인한에 대한 백관의 토죄에 비답을 내리다

http://sillok.histor[...]

[19]

웹사이트

주문사 김질, 부사 이계손이 북경에서 돌아오다

http://sillok.histor[...]

[20]

웹사이트

회간왕의 묘호를 덕종(德宗)으로 정하다

http://sillok.histor[...]

[21]

웹사이트

덕흥군을 대원군으로 삼고, 하원군 이정에게는 작위 1급을 가하고 전토와 장획을 주다

http://sillok.histor[...]

[22]

웹사이트

안 소용을 빈으로 추봉하고 정세호를 영의정으로 추증하다

http://sillok.histor[...]

[23]

웹사이트

예조 판서 이정구를 불러들여 사묘에 대한 전례에 대해 논의하다

http://sillok.histor[...]

[24]

웹사이트

대제학 최명길이 원종의 옥책을 지어 올리다

http://sillok.histor[...]

[25]

웹사이트

대원군에게 추상할 작호를 전계로 정하다

http://sillok.histor[...]

[26]

웹사이트

흥선 대원군과 여흥 부대부인의 임명장이 내리다

http://sillok.histor[...]

[27]

웹사이트

혼인할 여자인 금림군 이개윤의 딸을 의순 공주로 삼고 상을 내리다

http://sillok.histor[...]

[28]

서적

Women in Korean History 한국 역사 속의 여성들

https://books.google[...]

Ewha Womans University Press

2013-01-03

[29]

서적

明治廿七八年在韓苦心錄 (Meiji nijushichi hachinen zaikan kushinroku)

1932

[30]

웹사이트

중화전에 나아가 황자를 책봉하다

http://sillok.histor[...]

[31]

웹사이트

완화군 이선을 완왕으로 추후하여 봉하다

http://sillok.histor[...]

[32]

웹사이트

이재면을 흥왕으로 책봉하다

http://sillok.histor[...]

[33]

웹사이트

日韓併合並朝鮮王公貴族ニ関スル詔勅及法令

https://dl.ndl.go.jp[...]

[34]

웹사이트

官報. 1910年08月29日

https://dl.ndl.go.jp[...]

2020-06-17

[35]

웹사이트

이재완, 이재각, 이해창 등에게 귀족의 칭호를 주다

http://sillok.histor[...]

2020-06-17

[36]

웹사이트

덕흥대원군파 권3(德興大院君派 卷之三)

http://visualjoseon.[...]

[37]

웹사이트

덕흥대원군파 권5(德興大院君派 卷之五)

http://visualjoseon.[...]

[38]

웹사이트

월산대군파, 인성대군파 단권(月山大君派, 仁城大君派 卷之單)

http://visualjoseon.[...]

[39]

웹사이트

선조자손록 권3(宣祖子孫錄 卷之三) 慶昌君派

http://visualjoseon.[...]

[40]

웹사이트

무안대군파 권11(撫安大君派 卷之十一)

http://visualjoseon.[...]

[41]

웹사이트

璇源續譜卷之四(定宗大王子孫錄·茂林君派)

http://visualjoseon.[...]

[42]

웹사이트

덕흥대원군파 권3(德興大院君派 卷之三)

http://visualjoseon.[...]

[43]

웹사이트

인조대왕자손록, 숙종대왕자손록, 장조의황제자손록 권7(仁祖大王子孫錄, 肅宗大王子孫錄, 莊祖懿皇帝子孫錄 卷之七)

http://visualjoseon.[...]

[44]

웹사이트

全州李氏世譜卷之二十二(景明君派)

http://visualjoseon.[...]

[45]

웹사이트

무림군파 권2(茂林君派 卷之二)

http://visualjoseon.[...]

[46]

웹사이트

효령대군파 권37(孝寧大君派 卷之三十七)

http://visualjoseon.[...]

[47]

웹사이트

원종대왕자손록 권1(元宗大王子孫錄 卷之一)

http://visualjoseon.[...]

[48]

웹사이트

학초전(鶴樵傳)

https://web.archive.[...]

2020-06-17

[49]

웹사이트

밀성군파 권2(密城君派 卷之二)

http://visualjoseon.[...]

[50]

웹사이트

무안대군파 권11(撫安大君派 卷之十一)

http://visualjoseon.[...]

[51]

웹사이트

英親王垠을 皇太子로 封함

http://db.history.go[...]

2020-07-08

[52]

간행물

SYNGMAN RHEE'S FIRST LOVE

http://www.phy.duke.[...]

2012-09-19

[53]

뉴스

SKorea regains old embassy in US, snipes at Japan

http://www.philstar.[...]

2012-09-14

[54]

웹사이트

全州李氏大同宗約院三十年史

https://www.familyse[...]

全州李氏大同宗約院

2020-06-18

[55]

웹사이트

전주이씨대동종약원

http://www.rfo.co.kr[...]

2020-06-18

[56]

뉴스

끊어진 조선황실 후계 40대 회사원이 잇는다

https://m.chosun.com[...]

The Chosun Ilbo

2005-07-21

[57]

뉴스

황실 후손 생활 담은 다큐 만들고파

https://m.chosun.com[...]

The Chosun Ilbo

2005-08-18

[58]

웹사이트

Coronation of Korea's new empress leads to royal family controversy

http://koreajoongang[...]

2006-10-22

[59]

웹사이트

Korean prince hopes to bring monarchy back

http://www.chinadail[...]

[60]

웹사이트

조선황실 마지막 옹주 이해원씨 별세

http://monthly.chosu[...]

2020-02-09

[61]

뉴스

Coronation of Korea's new empress leads to royal family controversy

https://koreajoongan[...]

2006-10-22

[62]

뉴스

Forgotten Korean prince gets royal treatment

https://www.nytimes.[...]

2006-05-19

[63]

뉴스

Californian techie becomes Korean crown prince in fairytale twist

https://www.telegrap[...]

2018-12-29

[64]

간행물

Andrew Lee Named New Korean Crown Prince

https://www.prnewswi[...]

[65]

웹사이트

국호를 정하는 문제에 대한 예부의 자문을 계품사 조임이 가져오다

http://sillok.histor[...]

[66]

웹사이트

사신 장근과 단목예가 받들고 온 명나라 황제의 고명

http://sillok.histor[...]

[67]

웹사이트

심기원·신경진·장만이 상의하여 흥안군 이제를 죽이다

http://sillok.histor[...]

[68]

서적

The Foresight of Dark Knowing

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

2018-06-30

[69]

웹사이트

총리대신 등이 왕실의 존칭을 새 규례를 갖추어 아뢰다

http://sillok.histor[...]

[70]

웹사이트

국호를 대한으로 하고 임금을 황제로 칭한다고 선포하다

http://sillok.histor[...]

[71]

서적

伊藤博文の韓国併合構想と朝鮮社会――王権論の相克

Iwanami Shoten

2010-01-28

[72]

웹사이트

왕공족보(王公族譜)

http://jsg.aks.ac.kr[...]

2020-05-28

[73]

Wikisource

Constitution of Japan

[74]

뉴스

영친왕장례…19일장으로

https://news.joins.c[...]

2020-07-25

[75]

뉴스

의민(懿愍) 황태자(皇太子) 영원(英園)에 예장(礼葬)

https://newslibrary.[...]

2020-07-28

[76]

웹사이트

官報. 1932年01月06日

https://dl.ndl.go.jp[...]

2020-07-17

[77]

뉴스

조선 '마지막 황세손' 이구, 한국말 서툴렀던 이유는?

https://www.donga.co[...]

2020-07-25

[78]

문서

위 가계는 대한제국 황실 혈통도 기준

[79]

문서

문조익황제의 양자로 입적.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com