박영효

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

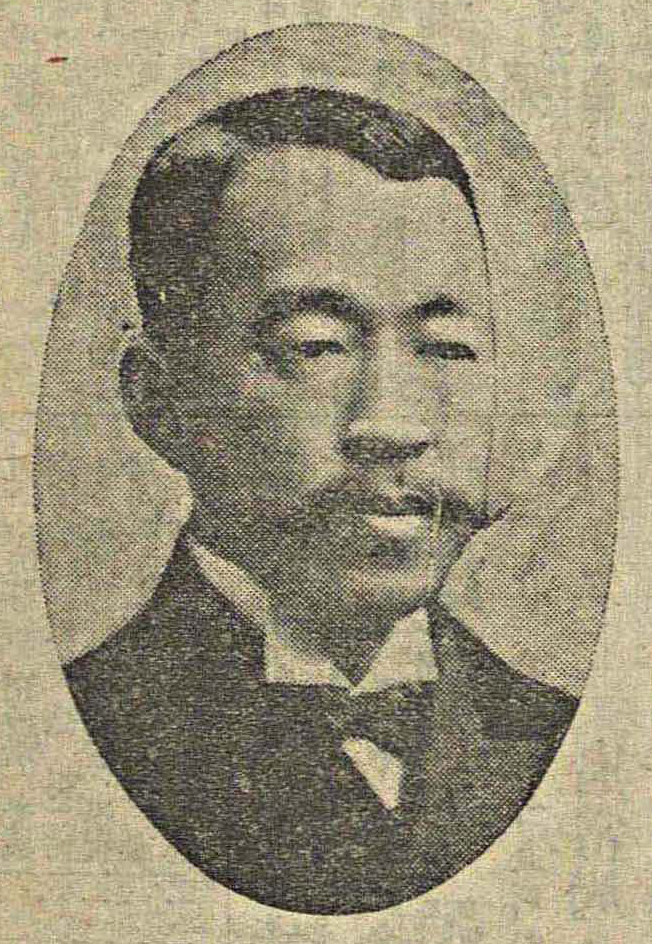

박영효는 1861년 경기도 수원에서 태어난 조선 후기의 문신, 정치가, 개화 운동가이자 일제강점기 친일파이다. 그는 급진 개화파의 일원으로 갑신정변을 주도했으나 실패 후 일본으로 망명했다. 갑오개혁 시기에 내무대신을 역임했으나, 명성황후 암살 음모 연루 혐의로 다시 망명했다. 이후 일제강점기에는 후작 작위를 받고 조선귀족회 회장, 동아일보 초대 사장 등을 역임하며 친일 행위를 했다. 1882년에는 태극기의 디자인을 고안한 것으로 알려져 있으며, 1939년 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한제국의 궁내부대신 - 심상훈

심상훈은 조선 말기 문신으로 고종의 외사촌이자 민승호의 외조카이며, 문과 급제 후 임오군란과 갑신정변 진압에 기여하고 갑오개혁 이후 탁지부 대신, 군부 대신 등을 역임하며 대한제국 시기 정권의 중추에서 활동했고 을사조약에 반대했으며 사후 충숙이라는 시호를 받았다. - 대한제국의 궁내부대신 - 이윤용 (조선귀족)

이윤용은 조선 말기에 문신으로 갑오경장 이후 경무사, 군부대신, 농상공부대신을 역임했으며 친일 행위로 남작 작위를 받고 친일 단체에 가입하여 친일파 명단에 포함되었다. - 일제강점기의 사상가 - 안창호

안창호는 평안남도 출신의 독립운동가, 교육자, 사상가로서, 서양식 교육과 기독교 입교 후 독립협회 활동, 대한국민회 설립 등 해외 독립운동, 신민회 조직, 흥사단 재건 등 국내외 민족 교육과 계몽 운동에 헌신하며 민족 개조를 주창하고 이상촌 건설을 추진하다 일제의 탄압으로 옥중에서 병사하였다. - 일제강점기의 사상가 - 장덕수

독립운동가이자 언론인, 교육자, 정치인이었던 장덕수는 와세다 대학교 유학 중 조선인 유학생 단체를 이끌고 신한청년당 결성에 참여했으며, 동아일보 주필과 고려공산당 상하이파 국내 지부 조직 등의 활동을 하였고, 광복 후 한국민주당 창당에 참여했으나 암살당했으며, 친일반민족행위자로 지정되었다. - 한국의 망명자 - 김옥균

김옥균은 1851년 충청도 공주에서 태어나 갑신정변을 일으킨 조선의 개화 운동가이며, 일본 망명 후 상하이에서 암살당했고, 사후 복권되어 규장각 대제학에 추증되었다. - 한국의 망명자 - 조중응

조중응은 친일 행위로 한일신협약과 한일병합조약 체결에 기여하고 자작 작위를 받았으며, 친일반민족행위자로 지정되어 재산 환수 결정이 내려졌다.

| 박영효 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 박영효 |

| 한자 | 朴泳孝 |

| 로마자 표기 | Bak Yeonghyo |

| 일본어 이름 | 야마사키 에이하루 (山崎永春) |

| 자 | 자순(子純) |

| 호 | 춘고(春皐), 현현거사(玄玄居士) |

| 아명 | 박무량(朴無量) |

| 작위 | 금릉위(錦陵尉) |

| 본관 | 반남 박씨 |

| 출생일 | 1861년 6월 12일 |

| 출생지 | 조선 경기도 수원시 |

| 사망일 | 1939년 9월 21일 |

| 사망지 | 일제강점기 조선 경성부 종로구 |

| 국적 | 조선, 대한제국 |

| 종교 | 유교 (성리학) |

| 배우자 | 영혜옹주, 측실 3명 |

| 자녀 | 박묘옥(서녀), 박진서(서자), 박일서(서자) |

| 부모 | 박원양(부), 전의 이씨(모) |

| 형제 | 박영교(형), 박영호(형) |

| 친인척 | 숙의 범씨(장모) |

| 묘소 | 경상남도 부산광역시 사하구 → 경기도 남양주시 |

| 관직 | |

| 한성부판윤 | 임기 시작: 1882년 음력 12월 29일 임기 종료: 1883년 음력 3월 16일 |

| 경기도 광주유수 겸 수어사 | 임기 시작: 1883년 음력 3월 17일 임기 종료: 1883년 12월 10일 |

| 조선의 국무총리 | 임기 시작: 1895년 5월 21일 임기 종료: 1895년 5월 31일 |

| 궁내부 대신 | 임기 정보 없음 |

| 기타 정보 | |

| 정당 | 급진개화파 후예 |

| 군주 | 고종 이형 |

| 관련 정보 | 이우의 장인이자 의친왕의 사돈 |

2. 생애

1861년 생원 박원양과 이윤행(李潤行)의 딸 전의 이씨의 아들[39]로 경기도 수원에서 태어났다. 그의 가계는 광해군 때 의금부판사를 지냈던 오창 박동량의 후손으로, 인조 반정 이후 200여 년의 노론 집권 기간 동안 명문 거족 반남 박씨의 일익을 담당했다. 북학파 박지원, 박규수[40], 개화당 동지 박정양[41], 후일 갑오개혁 실패 후 망명객이 된 박영효를 사면복권시키는 박제순[42] 역시 모두 같은 일족이었다. 친부 박원양은 세 번 결혼했는데 그는 마지막 후처인 전의 이씨의 소생이었다. 위로는 누나 두 명, 형 박영교와 박영호(朴泳好)가 있었다.

증조부인 박해수(朴海壽)는 음서로 통훈대부 품계에 진안현감을 지냈고, 조부 박제당(朴齊堂)은 벼슬이 없었으나 아버지 박원양은 생원시에 합격 후 박영효가 8세가 되던 해에 음서로 현감을 지냈다. 대과에 급제하진 못했으나 현감 재직시 선정을 베푼 것이 암행어사의 눈에 띄어 음서직으로는 드물게 승진까지 했다.

박영효는 한성 남쪽에서 태어났다. 그는 박원양의 셋째 아들이었고, 어머니는 전의 이씨였다.

출생으로 인해 그는 왕실과도 먼 친척 관계를 맺고 있었다. 그의 7대조는 선조의 다섯째 딸 정안옹주(1590–1660)와 박미 금양위(1592–1645)의 외아들 박세교(1611–1663)였다.

박영효는 또한 인종의 왕비인 인성왕후의 증조부이자 선조의 첫 번째 왕비인 의인왕후의 4대조인 박은(1370–1422)의 양자 16대손이기도 했다. 따라서 그는 두 왕비와 먼 사촌 관계였다.

1872년 4월 3일, 그는 철종의 유일한 생존 딸인 영혜옹주의 배우자로 선택되었다. 그러나 옹주는 결혼 석 달 만에 세상을 떠났다.

판서대감 박원양(朴元陽)의 아들로 경기도 수원(水原)에서 태어났다. 김옥균 등과 함께 개화당(독립당)을 창당했다. 독립당의 핵심 멤버들은 젊은 양반 자제들이었고, 특히 박영효는 정권 중추의 최고급 관료를 아버지로 두고 국왕의 사위이자 錦陵尉(금릉위) 칭호를 받은 귀공자였다.[7]

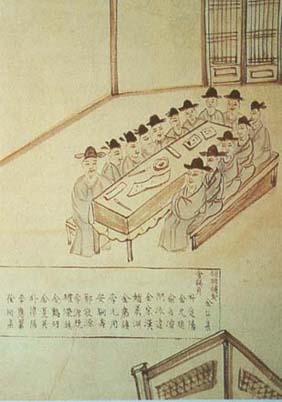

1879년, 김옥균 등과 함께 이동인(李東仁)을 일본으로 밀항시켜 일본 정세를 살피게 했다. 복자유길(福澤諭吉)의 지원을 받아 광서 8년(1882년), 임오군란(壬午軍亂) 사과를 위해 파견된 사죄사(부사는 김만식(金晩植)과 김옥균이었다[8])로 일본으로 향하는 배 위에서 현재 대한민국 국기인 태극기(太極旗)의 디자인을 고안했다고 전해진다. 박영효가 일본에 파견된 4개월간의 일기를 기록한 『使和記略[9]』에 따르면, 8월 9일 인천(仁川)에서 일본 선적의 메이지마루(明治丸)를 타고 일본으로 향한 박영효 일행은 배 안에서 영국 영사 애스턴(Aston)과 영국인 선장 제임스에게 그동안 국기로 제안되었던 八卦(팔괘)와 태극 문양을 그린 고태극도(古太極圖)(太極図#陰陽魚)를 보여주며 국기에 대해 상의했다. 선장이 팔괘가 복잡하고 구별하기 어려워 다른 나라가 보고 만들기에 불편하다고 말했기 때문에, 4괘를 없애고 남은 4괘를 45° 기울여 네 귀퉁이에 배치한 도안이 제안되었고, 대·중·소 3종의 태극기가 만들어졌다고 한다. 8월 14일, 고베(神戸)에 도착한 일행은 숙박했던 니시무라 료칸(西村旅館)에 처음으로 태극기를 게양했고, 8월 22일 태극기 소본과 함께 국기 제정을 본국에 보고했다고 한다.

귀국 후 한성판윤(漢城判尹)이 되어 개화 정책을 추진했으나 수구파(事大黨)의 반대로 좌절되었다. 또한 광서 10년(1884년) 12월에는 쿠데타로 민비(閔妃)파로부터 정권 탈환을 시도했으나 실패(갑신정변(甲申政變))하고, 일본우편선(日本郵船)의 ‘센세이마루(千歲丸)’를 타고 일본으로 망명했다. 경응의숙(慶應義塾)에 인접한 복자유길 저택에 기거하다가 고베(神戸)에 거처를 마련했다.

메이지(明治) 27년(1894년), 일본인이 제작한 조선 여지도에 “紹隆三寶”라는 제목으로 “왕권과 국토와 국민을 보전하자”(王権と国土と国民を保全しよう)라고 적었다.[10][11]

광서 20년(1894년)에 갑오개혁(甲午改革)이 시작되자 귀국하여 내무대신이 되어 개혁의 중심적인 역할을 수행했으나, 개국(開國) 504년(1895년)에 반역 혐의를 받고 다시 일본으로 망명했다. 이후 광무(光武) 11년(1907년)에 다시 한국으로 돌아와 이완용(李完用) 내각의 宮内府大臣(궁내부대신)이 되었으나, 대신 암살 음모 혐의로 제주도(濟州島)에 유형(流刑)되었다.

융희(隆熙) 4년(1910년)의 한국 병합(韓國併合) 후에는 후작(侯爵)(조선귀족(朝鮮貴族))이 되었고, 신궁봉경회(神宮奉敬會) 초대 총재(1909년 개회, 후에 신궁경의회(神宮敬義會) 개회), 조선귀족회(朝鮮貴族會) 회장(1911년), 조선은행(朝鮮銀行) 이사(1918년), 조선경제회(朝鮮經濟會) 회장(1919년), 조선위민회(朝鮮維民會) 회장(1919년), 동아일보(東亞日報)사 초대 사장(1920년), 조선인산업대회(朝鮮人産業大會) 회장(1921년), 조선클럽(朝鮮俱樂部) 발기인(1921년 11월), 경성방직(京城紡績)사 초대 사장, 조선식산은행(朝鮮殖産銀行) 이사, 조선총독부중추원(朝鮮總督府中樞院) 고문(1921년)[12], 동광회(東光會) 조선지부 초대 회장(1922년), 귀족원(貴族院) 의원(1932년 12월 23일 취임[13]) 등 일제강점기 조선의 요직을 역임했다. 쇼와(昭和) 10년(1935년), 조선총독부(朝鮮總督府)가 편찬한 "조선공로자명감"에 조선인 공로자 353명 중 한 명으로 수록되어 있다.

1939년에 사망했고, 조선반도에서 거행된 장례는 국장(國葬)이라 할 만큼 장엄했다고 한다.[14][15][16]

2. 1. 생애 초기

1861년 생원 박원양과 이윤행(李潤行)의 딸 전의 이씨의 아들[39]로 경기도 수원에서 태어났다. 그의 가계는 광해군 때 의금부판사를 지냈던 오창 박동량의 후손으로, 인조 반정 이후 200여 년의 노론 집권 기간 동안 명문 거족 반남 박씨의 일익을 담당했다. 북학파 박지원, 박규수[40], 개화당 동지 박정양[41], 후일 갑오개혁 실패 후 망명객이 된 박영효를 사면복권시키는 박제순[42] 역시 모두 같은 일족이었다. 친부 박원양은 세 번 결혼했는데 그는 마지막 후처인 전의 이씨의 소생이었다. 위로는 누나 두 명, 형 박영교와 박영호(朴泳好)가 있었다.증조부인 박해수(朴海壽)는 음서로 통훈대부 품계에 진안현감을 지냈고, 조부 박제당(朴齊堂)은 벼슬이 없었으나 아버지 박원양은 생원시에 합격 후 박영효가 8세가 되던 해에 음서로 현감을 지냈다. 대과에 급제하진 못했으나 현감 재직시 선정을 베푼 것이 암행어사의 눈에 띄어 음서직으로는 드물게 승진까지 했다.

박영효는 한성 남쪽에서 태어났다. 그는 박원양의 셋째 아들이었고, 어머니는 전의 이씨였다.

출생으로 인해 그는 왕실과도 먼 친척 관계를 맺고 있었다. 그의 7대조는 선조의 다섯째 딸 정안옹주(1590–1660)와 박미 금양위(1592–1645)의 외아들 박세교(1611–1663)였다.

박영효는 또한 인종의 왕비인 인성왕후의 증조부이자 선조의 첫 번째 왕비인 의인왕후의 4대조인 박은(1370–1422)의 양자 16대손이기도 했다. 따라서 그는 두 왕비와 먼 사촌 관계였다.

1872년 4월 3일, 그는 철종의 유일한 생존 딸인 영혜옹주의 배우자로 선택되었다. 그러나 옹주는 결혼 석 달 만에 세상을 떠났다.

박영효는 김옥균과 함께 서구의 기술과 방법론을 도입하여 정부, 경제, 군사를 개혁하고, 외세의 침입에 견딜 수 있을 만큼 한국을 안정시키려는 개화당을 강력하게 지지했다. 그는 김옥균과 함께 도쿄를 방문하여 후쿠자와 유키치를 포함한 여러 유력한 일본 정치인들을 만났다.

판서대감 박원양(朴元陽)의 아들로 경기도 수원(水原)에서 태어났다. 김옥균 등과 함께 개화당(독립당)을 창당했다. 독립당의 핵심 멤버들은 젊은 양반 자제들이었고, 특히 박영효는 정권 중추의 최고급 관료를 아버지로 두고 국왕의 사위이자 錦陵尉(금릉위) 칭호를 받은 귀공자였다.[7]

2. 1. 1. 출생과 가계

1861년 생원 박원양과 이윤행(李潤行)의 딸 전의 이씨의 아들[39]로 경기도 수원에서 태어났다. 그의 가계는 광해군 때 의금부판사를 지냈던 오창 박동량의 후손으로, 인조 반정 이후 200여 년의 노론 집권 기간 동안 명문 거족 반남 박씨의 일익을 담당했다. 북학파 박지원, 박규수[40], 개화당 동지 박정양[41], 후일 갑오개혁 실패 후 망명객이 된 박영효를 사면복권시키는 박제순[42] 역시 모두 같은 일족이었다. 친부 박원양은 세 번 결혼했는데 그는 마지막 후처인 전의 이씨의 소생이었다. 위로는 누나 두 명, 형 박영교와 박영호(朴泳好)가 있었다.증조부인 박해수(朴海壽)는 음서로 통훈대부 품계에 진안현감을 지냈고, 조부 박제당(朴齊堂)은 벼슬이 없었으나 아버지 박원양은 생원시에 합격 후 박영효가 8세가 되던 해에 음서로 현감을 지냈다. 대과에 급제하진 못했으나 현감 재직시 선정을 베푼 것이 암행어사의 눈에 띄어 음서직으로는 드물게 승진까지 했다.

박영효는 한성 남쪽에서 태어났다. 그는 박원양의 셋째 아들이었고, 어머니는 전의 이씨였다.

출생으로 인해 그는 왕실과도 먼 친척 관계를 맺고 있었다. 그의 7대조는 선조의 다섯째 딸 정안옹주(1590–1660)와 박미 금양위(1592–1645)의 외아들 박세교(1611–1663)였다.

박영효는 또한 인종의 왕비인 인성왕후의 증조부이자 선조의 첫 번째 왕비인 의인왕후의 4대조인 박은(1370–1422)의 양자 16대손이기도 했다. 따라서 그는 두 왕비와 먼 사촌 관계였다.

1872년 4월 3일, 그는 철종의 유일한 생존 딸인 영혜옹주의 배우자로 선택되었다. 그러나 옹주는 결혼 석 달 만에 세상을 떠났다.

2. 1. 2. 소년기

박영효는 수원 한성 남쪽에서 태어났다. 그는 박원양의 셋째 아들이었고, 어머니는 전의 이씨였다. 7대조는 선조의 다섯째 딸 정안옹주와 박미 금양위의 외아들 박세교였다. 박영효는 인종의 왕비인 인성왕후의 증조부이자 선조의 첫 번째 왕비인 의인왕후의 4대조인 박은의 양자 16대손이기도 했다.1872년 4월 3일, 철종의 유일한 생존 딸인 영혜옹주와 혼인하였으나, 옹주는 결혼 석 달 만에 세상을 떠났다.

형 박영교를 따라 당시 홍문관 제학이던 박규수의 문하생이 됐다. 박규수와 유대치에게서 새 문물에 대한 정보와 개화사상을 배우고 주자학에 대한 비판적 시각과 함께 개화에 대한 시대적 요구를 깨닫게 됐다. 어윤중, 김옥균, 김윤식, 홍영식, 유길준, 서광범, 서재필, 윤치호 등 동문수학했던 이들과 후일 개화당을 지었다. 당시 수석 역관 자격으로 박규수의 청나라 행 사신단에 있었던 오경석에게서도 배웠다.[43]

수도승 자격으로 일본에 자주 드나들던 이동인이 들여온 망원경과 지구본을 보고 충격을 받는 한편, 오경석이 베이징에서 가지고 온 〈해국도지〉·〈영환지략〉 등 청나라 및 외국의 개화서적을 동문수학들과 돌려보면서 개화, 개혁의 필요성을 절감했다.[43]

김옥균과 함께 서구의 기술과 방법론을 도입하여 정부, 경제, 군사를 개혁하고, 외세의 침입에 견딜 수 있을 만큼 한국을 안정시키려는 개화당을 강력하게 지지했다. 그는 김옥균과 함께 도쿄를 방문하여 후쿠자와 유키치를 포함한 여러 유력한 일본 정치인들을 만났다.

2. 1. 3. 결혼과 사별

1872년(고종 9년) 음력 4월, 11세 때 철종의 유일한 혈육이자 고종의 사촌[44]인 영혜옹주의 부마로 간택되었다. 옹주와의 혼인으로 금릉위(錦陵尉)의 봉작과 상보국숭록대부 품계를 받고 삼정승과 같은 반열에 올랐다.그러나 3개월 만에 영혜옹주와 사별하고 3년상을 지켜야 했다. 당시 부마의 재혼과 축첩은 불법이었기에 후사가 없었다. 훗날 고종이 특별히 배려하여 궁녀 몇 사람을 하사했고, 이들에게서 서자, 서녀들을 얻게 된다.

2. 2. 정치 활동

1882년 임오군란의 수습책으로 제물포 조약이 체결되자, 조약 이행을 위한 특명전권대신 겸 제3차 수신사로 선발된다. 1882년(고종 19년)의 제물포 조약에 따른 사과 사절로 일본에 다녀왔다.[45][46] 부사 김만식, 종사관 서광범 등 수행원 14명과 비공식사절인 민영익, 김옥균 등을 대동하고 배편으로 부산항에서 일본으로 도일했다. 도일 당시 그는 일본으로 가는 배 안에서 '이응준 태극기' 중 4괘(卦)의 좌·우를 바꿔 도안, 제작했고, 이는 후에 조선의 국기인 태극기가 됐다.[37]그의 임무는 군란에 대한 사과 국서를 전달하고 제물포 조약의 비준 완화와 교환을 무사히 수행하는 것과 손해배상금 50만 원 지불방법과 지불 액수의 완화를 교섭하는 것이었다. 일본에 도착, 도쿄에 체류하며 박영효 일행은 일본 정부의 고관을 만나 협상 및 사과 국서를 전달한 뒤 조일수호조규(강화도 조약)의 일부 내용을 정정하는 협상을 타결지었다. 일본 체류 중 그는 일본 조야(朝野)의 유력한 인사는 물론 영국·미국·독일 등 구미에서 일본에 파견된 외교사절과도 접촉해 국제정세와 국제관계에 대한 지식을 넓히는 한편, 병사(兵事)·재무(財務)·흥산(興産) 등의 개화상황을 견학, 시찰하고 많은 감명을 받았다.

일본에 체류하는 동안 그는 김옥균, 윤치호, 서광범 등과 의논하여 일본에 유학생을 파견, 신학문을 배우고 귀국하게 하여 국내에 인재를 양성하고, 조선의 근대화에 필요한 자금을 마련하기 위한 차관교섭을 일본 정부와 추진하며, 후쿠자와 유키치의 지원을 받아 신문을 발행할 것을 계획했다. 그해 11월 일본에 더 남아 공부를 하겠다고 하는 윤치호 등 다른 동지들을 남겨두고 단독으로 귀국했다.

그는 1882년 최초의 대한민국 국기를 제작한 것으로 알려져 있다.[1] 판서대감 박원양(朴元陽)의 아들로 경기도 수원(水原)에서 태어났다. 김옥균(金玉均) 등과 함께 개화당(開化黨)(독립당(獨立黨))을 창당했다. 독립당의 핵심 멤버들은 젊은 양반 자제들이었고, 특히 박영효(朴泳孝)는 정권 중추의 최고급 관료를 아버지로 두고 국왕의 사위이자 錦陵尉(금릉위) 칭호를 받은 귀공자였다.[7]

1879년, 김옥균 등과 함께 이동인(李東仁)을 일본으로 밀항시켜 일본 정세를 살피게 했다. 복자유길(福澤諭吉)의 지원을 받아 광서 8년(1882년), 임오군란(壬午軍亂) 사과를 위해 파견된 사죄사(부사는 김만식(金晩植)과 김옥균이었다[8])로 일본으로 향하는 배 위에서 현재 대한민국 국기인 태극기(太極旗)의 디자인을 고안했다고 전해진다. 박영효가 일본에 파견된 4개월간의 일기를 기록한 『使和記略[9]』에 따르면, 8월 9일 인천(仁川)에서 일본 선적의 메이지마루(明治丸)를 타고 일본으로 향한 박영효 일행은 배 안에서 영국 영사 애스턴(Aston)과 영국인 선장 제임스에게 그동안 국기로 제안되었던 八卦(팔괘)와 태극 문양을 그린 고태극도(古太極圖)(太極図#陰陽魚)를 보여주며 국기에 대해 상의했다. 선장이 팔괘가 복잡하고 구별하기 어려워 다른 나라가 보고 만들기에 불편하다고 말했기 때문에, 4괘를 없애고 남은 4괘를 45° 기울여 네 귀퉁이에 배치한 도안이 제안되었고, 대·중·소 3종의 태극기가 만들어졌다고 한다. 8월 14일, 고베(神戸)에 도착한 일행은 숙박했던 니시무라 료칸(西村旅館)에 처음으로 태극기를 게양했고, 8월 22일 태극기 소본과 함께 국기 제정을 본국에 보고했다고 한다.

귀국 후 한성판윤(漢城判尹)이 되어 개화 정책을 추진했으나 수구파(事大黨)의 반대로 좌절되었다. 또한 광서 10년(1884년) 12월에는 쿠데타로 민비(閔妃)파로부터 정권 탈환을 시도했으나 실패(갑신정변(甲申政變))하고, 일본우편선(日本郵船)의 ‘센세이마루(千歲丸)’를 타고 일본으로 망명했다. 경응의숙(慶應義塾)에 인접한 복자유길 저택에 기거하다가 고베(神戸)에 거처를 마련했다.

1894년 7월 갑오개혁으로 사면되어 그해 8월에 귀국, 12월에 내부대신에 임명되어 7개월가량 재임했다.[54] 일본의 후원과 압력으로 귀국한 그는 김홍집의 친일 내각(제2차 김홍집 내각)에 내부대신으로 입각하여 개혁을 시도했으나, 점진적인 개혁을 추구하던 김홍집과 갈등하다가 김홍집을 실각시키고 자신이 총리대신서리가 되었다. 이어 개각에서 실권을 장악하고 약 200여 일 동안 2차 갑오개혁을 단행했다. 그는 행정·군사·교육 면의 개혁을 추진하고자 조선의 자주성을 강조하고, 일본식보다 구미식 행정 채택을 주장했다. 삼국간섭으로 일본세력이 퇴조하자 조선정부는 친러시아 정책을 폈는데, 불안을 느낀 박영효는 왕실과 외부와의 연락을 차단하고자 훈련대로 하여금 왕실을 호위하게 했으나 고종에 의해 거절당했다. 그해 11월 다시 금릉위의 작위를 돌려받았다.

1895년 삼국간섭으로 일본 세력이 퇴조하자 불안을 느껴 이노우에 가오루의 권고를 무시하고 연립정파였던 김홍집파를 내각에서 퇴진시킨 뒤 독자적으로 개혁을 추진하였다. 1895년 3월에는 김학우 암살 사건의 유력 용의자로 흥선대원군의 손자 이준용을 체포했다. 박영효는 서광범과 함께 이준용을 의금부 지하 감옥에 감금하고 고문하였다.[55] 그러나 흥선대원군은 거리 시위와 일본,청나라 영사관 등을 찾아다니며 손자 이준용의 석방, 구명운동을 벌였고, 박영효와 서광범의 이준용 심문 과정에서 악형을 가한 사실이 알려지면서 여론이 악화되었다.

관제 개정 이후 그해 4월 다시 내무부 대신에 임명되었다. 그러나 명성황후 암살 음모 폭로로 1895년(고종 32년) 7월 초 반역 음모사건(고종 양위 사건) 관련자로 지목되고, 왕비시해음모죄로 궁지에 몰리자 신응희·이규완·우범선 등 20여 명과 함께 일본 공사관의 주선으로 일본으로 다시 망명하였다.

박영효는 경복궁이 일본군에 점령된 후, 이규완, 류혁로 등 측근들과 함께 1894년 8월 23일 서울에 도착했다. 박영효는 고종에게 개혁을 위한 권한을 요청했으나, 갑신정변으로 인해 여론이 좋지 않아 큰 권력을 얻지 못하고 인천으로 피신했다. 평양 전투에서 일본이 승리한 후, 한국인들은 일본을 새로운 주도 세력으로 인식하기 시작했다. 12월 9일, 박영효와 그의 동맹들은 정치적 자립을 얻었다.[3] 박영효는 흥선대원군이 이준용을 왕으로 세우려던 쿠데타를 진압하고 고종과 일본 공사의 신임을 얻었다.[2] 제2차 김홍집 내각에서 박영효는 내무대신이 되었고,[3] 총리대신과 맞먹는 권한을 가졌다.[2] 박영효는 일본의 꼭두각시 노릇을 하는 것을 싫어하여 이규완을 경찰청장에, 류혁로를 포병감에 임명하는 등 자신의 정치적 기반을 구축했다.[3] 하지만 박영효는 고종에게 일본의 영향을 받은 훈련대로 경호원을 교체할 것을 요청했고, 이는 고종을 분노하게 했다. 민씨 정권은 박영효를 적대시했고, 박영효는 다시 일본으로 피신해야 했다. 박영효 실각 후, 박정양, 예완용, 이범진, 민영환 등으로 구성된 새로운 내각은 친미, 친러, 친영 성향을 띠게 되었다.[4]

1905년 11월 일본 체류 중 을사늑약 소식을 접한다. 1907년 오랜 망명 끝에 6월 초순 비공식으로 귀국해 부산에 정박, 비밀리에 체류하고 있던 중 6월 7일 한성으로 올라가 궁내부 일본인 고문 가토 마스오(加藤增雄)와 접촉하고 한편으로는 먼 일족인 박제순 등과도 교류, 박제순 내각의 알선으로 6월 13일 고종의 특사조칙(特赦詔勅)으로 사면을 받고 정식으로 귀국하였다. 이어 금릉위에 복작되었다.

그해 7월에 궁내부대신으로 임명되었고, 바로 궁내부 특진관으로 전임되었다. 이때 그는 헤이그 밀사사건 후에 벌어진 통감 이토 히로부미와 이완용 내각의 고종 양위압력을 무마시키려다 실패했다. 남정철, 이도재 등과 함께 고종의 양위를 반대, 양위파와 갈등하였으며, 그해 8월 황태자의 대리 진하행례에 불참했다는 이유로 이완용 일파의 탄핵을 받고 남정철, 이도재 등과 함께 곤장 80대의 형을 받았다. 그러나 하인이나 노비 대신 그가 직접 형을 당하여 한동안 움직이지 못했다.

순종 즉위 직후 다시 조정에 출사한 박영효는 1907년 7월 29일 궁내부대신에서 면직되고, 궁내부 특진관(宮內府特進官) 칙임관(勅任官) 1등에 임명된다.

고종 양위식 직후 일본군의 출동으로 시위가 어느 정도 가라앉자 이완용과 법부대신 조중응은 '궁내부 대신의 직무를 수행하지 않은 박영효를 처벌하라'는 상소를 새 황제 순종에게 올렸다.[60]

이완용은 상소문에서 '이번에 황제의 위를 물려준 것은 태황제의 순수한 심정에서 나온 것이며 종묘사직이 억만년토록 공고하게 될 기초가 여기에 있으므로 경사롭게 여기고 기뻐하지 않은 신하와 백성이 없다 그런데 박영효가 그 직책을 회피했으니 그 죄를 물어야 한다'고 사태를 완전히 왜곡하는 주장을 했다.[60]

순종은 물론 그대로 허락했다. 순종이 한일병합 때까지 3년여 황제로 재위한 동안 내각에서 올린 상소문에 대해 이의를 제기하거나 수정 또는 보완을 지시한 경우는 거의 없다. 그저 '올린 대로 처리하라'는 것이 한결 같은 답변이었다. 순종은 그것을 거부하거나 보완을 지사할만한 지적 능력을 갖고 있지 않았다. 그저 황제의 자리에 앉아 있는 허수아비에 불과했던 것이다. 이토가 기를 쓰고 그를 황제로 올린 이유가 거기에 있었다.[61]

이완용의 상소에 따라 박영효는 역시 황제 대리 의식 집행을 거부한 시종원경 이도재, 전 홍문관 학사 남정철과 함께 법부에 구속되었다.[61] 이때 감옥에 갇힌 박영효가 배탈이 나 고생한다는 소식을 들은 이토가 그에게 약을 보냈으나 박영효는 한국에도 약이 있다면서 되돌려 보냈다. 박영효는 경무청에서 심문을 하자 "총리대신 이완용 씨를 역적이라고 말했을 뿐 죄지은 것이 없다"고 호통을 쳤지만 결국 유배형을 받고 제주도로 귀양을 가게 된다.[61]

8월 23일 보안법 위반의 죄목으로 다시 경무청에 구금당했다가 유배형을 선고받고 제주도에 1년간 유배된 그는 1908년말 유배에서 풀려난다. 유배살이 중 그는 1908년 7월 한성재목신탄주식회사에 투자, 대주주가 되었다. 1908년 유배에서 풀렸으나 서울 상경이 금지되었고, 1909년 6월 이준용이 세운 신궁봉경회의 총재로 추대된다. 그러나 그는 경성부로 돌아올 수 없었고 사람을 보내 경성 주변의 정세를 파악한다. 1910년 비밀리에 육지 상륙을 기획했으나 발각되어 실패한다. 1910년 8월 경상남도 마산에 머물러 있다가 한일 병합을 맞았다.

이후 이완용 내각의 궁내부대신을 하다가 순종 즉위 후 군부 내의 반양위파(反讓位派)와 공모해 고종의 양위에 찬성한 정부대신들을 암살하려 했다는 관리 암살 음모사건으로 재판에 회부, 그러나 그는 끝까지 무죄를 주장하였다. 7월 조선의 개화인사들과 일본의 개화파 인사들 간에 친목 도모의 목적으로 설치된 한일동지회의 회장으로 추대되었다.

1910년 한일 병합 조약 이후, 한국이 일본 제국에 병합됨에 따라 박영효는 일본 귀족 작위인 후작 작위를 받았고, 일본 제국의원 의원이 되었다.

메이지(明治) 27년(1894년), 일본인이 제작한 조선 여지도에 “紹隆三寶”라는 제목으로 “왕권과 국토와 국민을 보전하자”(王権と国土と国民を保全しよう)라고 적었다.[10][11]

융희(隆熙) 4년(1910년)의 한국 병합(韓國併合) 후에는 후작(侯爵)(조선귀족(朝鮮貴族))이 되었고, 신궁봉경회(神宮奉敬會) 초대 총재(1909년 개회, 후에 신궁경의회(神宮敬義會) 개회), 조선귀족회(朝鮮貴族會) 회장(1911년), 조선은행(朝鮮銀行) 이사(1918년), 조선경제회(朝鮮經濟會) 회장(1919년), 조선위민회(朝鮮維民會) 회장(1919년), 동아일보(東亞日報)사 초대 사장(1920년), 조선인산업대회(朝鮮人産業大會) 회장(1921년), 조선클럽(朝鮮俱樂部) 발기인(1921년 11월), 경성방직(京城紡績)사 초대 사장, 조선식산은행(朝鮮殖産銀行) 이사, 조선총독부중추원(朝鮮總督府中樞院) 고문(1921년)[12], 동광회(東光會) 조선지부 초대 회장(1922년), 귀족원(貴族院) 의원(1932년 12월 23일 취임[13]) 등 일제강점기 조선의 요직을 역임했다. 쇼와(昭和) 10년(1935년), 조선총독부(朝鮮總督府)가 편찬한 "조선공로자명감"에 조선인 공로자 353명 중 한 명으로 수록되어 있다.

2. 2. 1. 관료 생활 초반

(맨 왼쪽이 박영효, 그 뒤는 서광범, 우측 두 번째가 서재필, 우측 앞이 김옥균)]]1878년 4월 오위도총부도총관, 1879년 혜민서제조를 거쳐 1880년 판의금부사에 임명된다. 1881년 8월 다시 혜민서 제조가 되었다가, 다시 판의금부사에 재임명되었다.

1882년 임오군란의 수습책으로 제물포 조약이 체결되자, 조약 이행을 위한 특명전권대신 겸 제3차 수신사로 선발된다. 1882년(고종 19년)의 제물포 조약에 따른 사과 사절로 일본에 다녀왔다.[45][46] 부사 김만식, 종사관 서광범 등 수행원 14명과 비공식사절인 민영익, 김옥균 등을 대동하고 배편으로 부산항에서 일본으로 도일했다. 도일 당시 그는 일본으로 가는 배 안에서 '이응준 태극기' 중 4괘(卦)의 좌·우를 바꿔 도안, 제작했고, 이는 후에 조선의 국기인 태극기가 됐다.[37]

그의 임무는 군란에 대한 사과 국서를 전달하고 제물포 조약의 비준 완화와 교환을 무사히 수행하는 것과 손해배상금 50만 원 지불방법과 지불 액수의 완화를 교섭하는 것이었다. 일본에 도착, 도쿄에 체류하며 박영효 일행은 일본 정부의 고관을 만나 협상 및 사과 국서를 전달한 뒤 조일수호조규(강화도 조약)의 일부 내용을 정정하는 협상을 타결지었다. 일본 체류 중 그는 일본 조야(朝野)의 유력한 인사는 물론 영국·미국·독일 등 구미에서 일본에 파견된 외교사절과도 접촉해 국제정세와 국제관계에 대한 지식을 넓히는 한편, 병사(兵事)·재무(財務)·흥산(興産) 등의 개화상황을 견학, 시찰하고 많은 감명을 받았다.

일본에 체류하는 동안 그는 김옥균, 윤치호, 서광범 등과 의논하여 일본에 유학생을 파견, 신학문을 배우고 귀국하게 하여 국내에 인재를 양성하고, 조선의 근대화에 필요한 자금을 마련하기 위한 차관교섭을 일본 정부와 추진하며, 후쿠자와 유키치의 지원을 받아 신문을 발행할 것을 계획했다. 그해 11월 일본에 더 남아 공부를 하겠다고 하는 윤치호 등 다른 동지들을 남겨두고 단독으로 귀국했다.

그는 1882년 최초의 대한민국 국기를 제작한 것으로 알려져 있다.[1]

2. 2. 2. 개화파 활동

그는 1882년 최초의 대한민국 국기를 제작한 것으로 알려져 있다.[1]2. 2. 3. 갑신정변 전후

박영효는 정부를 전복하고 서구식 개혁을 시행하려 했던 1884년 갑신정변의 지도자 중 한 명이었다. 쿠데타 시도는 청나라 군대에 의해 진압되기 전까지 단 3일 만에 끝났다. 그는 일본으로 망명하여 처음에는 후쿠자와 유키치와 함께 지내다가 고베로 거처를 옮겼다.2. 2. 4. 귀국과 정치 활동

1894년 7월 갑오개혁으로 사면되어 그해 8월에 귀국, 12월에 내부대신에 임명되어 7개월가량 재임했다.[54] 일본의 후원과 압력으로 귀국한 그는 김홍집의 친일 내각(제2차 김홍집 내각)에 내부대신으로 입각하여 개혁을 시도했으나, 점진적인 개혁을 추구하던 김홍집과 갈등하다가 김홍집을 실각시키고 자신이 총리대신서리가 되었다. 이어 개각에서 실권을 장악하고 약 200여 일 동안 2차 갑오개혁을 단행했다. 그는 행정·군사·교육 면의 개혁을 추진하고자 조선의 자주성을 강조하고, 일본식보다 구미식 행정 채택을 주장했다. 삼국간섭으로 일본세력이 퇴조하자 조선정부는 친러시아 정책을 폈는데, 불안을 느낀 박영효는 왕실과 외부와의 연락을 차단하고자 훈련대로 하여금 왕실을 호위하게 했으나 고종에 의해 거절당했다. 그해 11월 다시 금릉위의 작위를 돌려받았다.1895년 삼국간섭으로 일본 세력이 퇴조하자 불안을 느껴 이노우에 가오루의 권고를 무시하고 연립정파였던 김홍집파를 내각에서 퇴진시킨 뒤 독자적으로 개혁을 추진하였다. 1895년 3월에는 김학우 암살 사건의 유력 용의자로 흥선대원군의 손자 이준용을 체포했다. 박영효는 서광범과 함께 이준용을 의금부 지하 감옥에 감금하고 고문하였다.[55] 그러나 흥선대원군은 거리 시위와 일본,청나라 영사관 등을 찾아다니며 손자 이준용의 석방, 구명운동을 벌였고, 박영효와 서광범의 이준용 심문 과정에서 악형을 가한 사실이 알려지면서 여론이 악화되었다.

관제 개정 이후 그해 4월 다시 내무부 대신에 임명되었다. 그러나 명성황후 암살 음모 폭로로 1895년(고종 32년) 7월 초 반역 음모사건(고종 양위 사건) 관련자로 지목되고, 왕비시해음모죄로 궁지에 몰리자 신응희·이규완·우범선 등 20여 명과 함께 일본 공사관의 주선으로 일본으로 다시 망명하였다.

경복궁의 일본 점령 이후, 박영효는 이규완과 류혁로 등 일부 측근들과 함께 한국으로 돌아왔다. 1894년 8월 23일 서울에 도착한 박영효는 고종에게 개혁을 위한 권한을 요청했다. 그러나 갑신정변으로 인해 개혁에 대한 여론이 매우 부정적이었기 때문에 박영효는 큰 정치적 권력을 얻지 못하고 인천으로 피신했다. 평양 전투(1894년)에서 일본이 승리한 후, 한국 국민들은 일본을 아시아의 새로운 주도 세력으로 여기기 시작했다. 12월 9일, 박영효와 그의 동맹들은 정치적 자립을 얻었다.[3] 더 나아가 박영효는 이준용을 왕으로 세우려던 흥선대원군의 쿠데타를 성공적으로 진압했다. 박영효는 고종과 일본 공사의 신임을 얻었다.[2] 제2차 김홍집 내각이 수립되었고, 박영효는 내무대신에 임명되었다.[3] 총리대신은 아니었지만, 총리대신과 맞먹는 권한을 얻었다.[2] 일본의 꼭두각시 노릇을 하는 것을 달가워하지 않던 박영효는 이규완을 경찰청장에, 류혁로를 포병감에 임명하는 등 자신의 정치적 기반을 구축하기 시작했다.[3] 그러나 박영효는 한때 고종에게 일본의 영향을 받은 조직인 훈련대로 경호원을 교체할 것을 요청했다. 이 제안은 고종을 격분시켰고, 민씨 정권은 박영효를 적대시하여 박영효는 다시 일본으로 피신해야 했다. 박영효가 실각한 후, 새로운 내각은 박정양, 이완용, 이범진, 민영환 등으로 구성되어 친미, 친러, 친영 성향을 띠게 되었다.[4]

2. 2. 5. 고종, 명성황후 암살 미수

박영효는 경복궁이 일본군에 점령된 후, 이규완, 류혁로 등 측근들과 함께 1894년 8월 23일 서울에 도착했다. 박영효는 고종에게 개혁을 위한 권한을 요청했으나, 갑신정변으로 인해 여론이 좋지 않아 큰 권력을 얻지 못하고 인천으로 피신했다. 평양 전투에서 일본이 승리한 후, 한국인들은 일본을 새로운 주도 세력으로 인식하기 시작했다. 12월 9일, 박영효와 그의 동맹들은 정치적 자립을 얻었다.[3] 박영효는 흥선대원군이 이준용을 왕으로 세우려던 쿠데타를 진압하고 고종과 일본 공사의 신임을 얻었다.[2] 제2차 김홍집 내각에서 박영효는 내무대신이 되었고,[3] 총리대신과 맞먹는 권한을 가졌다.[2] 박영효는 일본의 꼭두각시 노릇을 하는 것을 싫어하여 이규완을 경찰청장에, 류혁로를 포병감에 임명하는 등 자신의 정치적 기반을 구축했다.[3] 하지만 박영효는 고종에게 일본의 영향을 받은 훈련대로 경호원을 교체할 것을 요청했고, 이는 고종을 분노하게 했다. 민씨 정권은 박영효를 적대시했고, 박영효는 다시 일본으로 피신해야 했다. 박영효 실각 후, 박정양, 예완용, 이범진, 민영환 등으로 구성된 새로운 내각은 친미, 친러, 친영 성향을 띠게 되었다.[4]2. 2. 6. 을사늑약과 귀국

1905년 11월 일본 체류 중 을사늑약 소식을 접한다. 1907년 오랜 망명 끝에 6월 초순 비공식으로 귀국해 부산에 정박, 비밀리에 체류하고 있던 중 6월 7일 한성으로 올라가 궁내부 일본인 고문 가토 마스오(加藤增雄)와 접촉하고 한편으로는 먼 일족인 박제순 등과도 교류, 박제순 내각의 알선으로 6월 13일 고종의 특사조칙(特赦詔勅)으로 사면을 받고 정식으로 귀국하였다. 이어 금릉위에 복작되었다.그해 7월에 궁내부대신으로 임명되었고, 바로 궁내부 특진관으로 전임되었다. 이때 그는 헤이그 밀사사건 후에 벌어진 통감 이토 히로부미와 이완용 내각의 고종 양위압력을 무마시키려다 실패했다. 남정철, 이도재 등과 함께 고종의 양위를 반대, 양위파와 갈등하였으며, 그해 8월 황태자의 대리 진하행례에 불참했다는 이유로 이완용 일파의 탄핵을 받고 남정철, 이도재 등과 함께 곤장 80대의 형을 받았다. 그러나 하인이나 노비 대신 그가 직접 형을 당하여 한동안 움직이지 못했다.

이후 이완용 내각의 궁내부대신을 하다가 순종 즉위 후 군부 내의 반양위파(反讓位派)와 공모해 고종의 양위에 찬성한 정부대신들을 암살하려 했다는 관리 암살 음모사건으로 재판에 회부, 그러나 그는 끝까지 무죄를 주장하였다. 7월 조선의 개화인사들과 일본의 개화파 인사들 간에 친목 도모의 목적으로 설치된 한일동지회의 회장으로 추대되었다.

1910년 한일 병합 조약 이후, 한국이 일본 제국에 병합됨에 따라 박영효는 일본 귀족 작위인 후작 작위를 받았고, 일본 제국의원 의원이 되었다.

2. 2. 7. 강력한 치안론 주장

구한말(求恨鞨)의 박영효는 유길준, 윤치호, 서재필과 정치적 입장 및 세계관은 달랐지만 일본식의 강력한 경찰 제도를 도입하고, 모든 ‘역적’(동학·의병)들을 소탕해야 한다는 점에서는 의견이 일치했다.[59] 갑신정변의 실패로 개혁 의지가 좌절된 그는, 낮은 민도를 해결할 방법은 경찰 치안과 군대에 의한 통제뿐이라고 확신했다.이들의 강력한 경찰권 주장은 당시 사회에서 유일하게 반발없이 제대로 채택되었다. 당시 대한제국 경무부 대신(경찰청 총장) 서리 이근택(1865~1919)이 서너명 이상 모여서 속닥거리면 엄벌하겠다는 계엄령을 내린 것은 식민화 훨씬 이전인 1901년 6월 22일의 일이었다.[59]

2. 2. 8. 이완용의 탄핵과 유배

순종 즉위 직후 다시 조정에 출사한 박영효는 1907년 7월 29일 궁내부대신에서 면직되고, 궁내부 특진관(宮內府特進官) 칙임관(勅任官) 1등에 임명된다.

고종 양위식 직후 일본군의 출동으로 시위가 어느 정도 가라앉자 이완용과 법부대신 조중응은 '궁내부 대신의 직무를 수행하지 않은 박영효를 처벌하라'는 상소를 새 황제 순종에게 올렸다.[60]

이완용은 상소문에서 '이번에 황제의 위를 물려준 것은 태황제의 순수한 심정에서 나온 것이며 종묘사직이 억만년토록 공고하게 될 기초가 여기에 있으므로 경사롭게 여기고 기뻐하지 않은 신하와 백성이 없다 그런데 박영효가 그 직책을 회피했으니 그 죄를 물어야 한다'고 사태를 완전히 왜곡하는 주장을 했다.[60]

순종은 물론 그대로 허락했다. 순종이 한일병합 때까지 3년여 황제로 재위한 동안 내각에서 올린 상소문에 대해 이의를 제기하거나 수정 또는 보완을 지시한 경우는 거의 없다. 그저 '올린 대로 처리하라'는 것이 한결 같은 답변이었다. 순종은 그것을 거부하거나 보완을 지사할만한 지적 능력을 갖고 있지 않았다. 그저 황제의 자리에 앉아 있는 허수아비에 불과했던 것이다. 이토가 기를 쓰고 그를 황제로 올린 이유가 거기에 있었다.[61]

이완용의 상소에 따라 박영효는 역시 황제 대리 의식 집행을 거부한 시종원경 이도재, 전 홍문관 학사 남정철과 함께 법부에 구속되었다.[61] 이때 감옥에 갇힌 박영효가 배탈이 나 고생한다는 소식을 들은 이토가 그에게 약을 보냈으나 박영효는 한국에도 약이 있다면서 되돌려 보냈다. 박영효는 경무청에서 심문을 하자 "총리대신 이완용 씨를 역적이라고 말했을 뿐 죄지은 것이 없다"고 호통을 쳤지만 결국 유배형을 받고 제주도로 귀양을 가게 된다.[61]

8월 23일 보안법 위반의 죄목으로 다시 경무청에 구금당했다가 유배형을 선고받고 제주도에 1년간 유배된 그는 1908년말 유배에서 풀려난다. 유배살이 중 그는 1908년 7월 한성재목신탄주식회사에 투자, 대주주가 되었다. 1908년 유배에서 풀렸으나 서울 상경이 금지되었고, 1909년 6월 이준용이 세운 신궁봉경회의 총재로 추대된다. 그러나 그는 경성부로 돌아올 수 없었고 사람을 보내 경성 주변의 정세를 파악한다. 1910년 비밀리에 육지 상륙을 기획했으나 발각되어 실패한다. 1910년 8월 경상남도 마산에 머물러 있다가 한일 병합을 맞았다.

2. 3. 한일 병합 이후

1910년 한일 병합 조약 체결 직후, 박영효는 일본 정부로부터 후작(조선귀족) 작위를 받고 일본 제국의 귀족원 의원이 되었다. 그는 조선 귀족에 편입되었으며, 1911년에는 조선귀족회 회장에 선출되었다. 또한, 은사공채금 23만원을 받았다.[2]박영효는 한일합방 이후 초기에는 정치 활동보다는 기업 및 은행 관련 활동에 주력했다. 그는 조선은행의 주요 주주였으며, 독립운동 참여나 자금 지원 요청에는 소극적인 태도를 보였다. 조선총독부의 각종 행사에도 불참하거나 회피하는 모습을 보였고, 1913년부터는 중추원 부찬의와 찬의 제안을 모두 거절했다.

1918년 조선은행 이사를 시작으로, 1919년 한국경제협회 회장, 1920년 동아일보 초대 사장, 경방 사장, 1921년 한국산업은행장 등을 역임하며 경제계에서 활발하게 활동했다. 하지만 1920년 노동대회 총재에 선출된 것을 계기로 조선총독부의 요시찰 인물이 되기도 했다.

1921년 조선총독부 중추원 고문에 임명되었으나 곧 사퇴하고, 이후 사회단체 활동에 참여했다. 1922년 민우회 회장, 조선협회 고문 등을 맡으며 민족개조론을 주장하기도 했다. 1923년 관동 대지진 이후에는 조선인에 대한 여론 악화를 막기 위해 노력했으나 실패했다.

1924년부터는 친일 단체인 동민회 고문을 맡는 등 일제에 협력하는 방향으로 선회했다. 1926년에는 중추원 부의장직을 수락하고, 이완용 사망 후 조선귀족회 회장에 다시 취임했다. 1927년에는 일본 천황 다이쇼의 장례식에 조선 귀족 대표로 참석하기도 했다.

1928년에는 조선귀족세습재산심의위원회 위원, 조선귀족 편입 심사위원 등에 임명되었고, 쇼와 천황 즉위식에 참석하여 대례기념장을 받았다. 1929년에는 조선산업주식회사 사장, 조선사편찬위원회 고문 등을 역임했다. 그는 조선총독부 중앙연구소 고문을 맡기도 하였다.

2. 3. 1. 일제강점기 초반

마산 체류 중에 한일 합방 소식을 접했다. 체념한 그는 1910년 한일 병합 조약 후 후작 작위를 받고 일본이 자신들의 귀족인 회족(華族)과 구별해 만든 조선 귀족에 편입됐다. 1911년 11월 은사공채금 23만원을 받고 2월 후작 작위를 받았다. 1925년판 반남박씨 족보에 해당 사실이 기재돼 있다.[2]1911년 조선귀족들의 친목단체인 조양구락부유지회 창립 발기인이었다. 7월 한문, 교양, 문자, 고전 등의 보급과 간행을 목적으로 문예구락부 회장으로 선출됐으며, 9월 조선귀족회 회장에 올랐다.

1912년 1월 이문회의 발기인이었다.(28년 회장취임) 동년 2월 권업주식회사의 발기인으로 회사 성립 후 대주주가 됐다. 8월 한국병합기념장을 받았으며 9월 메이지[明治] 천황의 장례식에 귀족대표로 참석했다.

한일합방 후 정치 활동은 별로 하지 않았고 대부분 기업과 은행, 토지 매입 등의 활동을 했으며 조선은행의 주요주주였다. 가끔 독립운동에의 참여나 자금을 요청하는 지사들이 찾아와도 그는 자금력이나 경제적 실력 양성이 우선이라며, 조선이 아무 준비도 안된 상태에서 뭘로 일본에 저항하느냐며 이들을 되돌려 보냈다 한다. 후작을 받았지만 조선총독부의 각종 정치 행사에는 소극적이거나 불참, 회피했고, 그 예로 1913년부터 중추원 부찬의와 찬의 등을 제안받으나 모두 거절한다.

1910년 한일 병합 조약 이후, 한국이 일본 제국에 병합됨에 따라 박영효는 일본 귀족 작위인 후작(子爵, ''koshaku'') 작위를 받았고, 일본 제국의원(House of Peers) 의원이 되었다.

2. 3. 2. 기업, 은행 활동

1913년 4월 조선무역주식회사를 설립하는데 참여하고, 8월에는 녹지조림과 농장 경영을 목적으로 결성된 조선임업조합 보식원의 발기인으로 참여하여 보식원의 조합장에 선출되었다. 1914년 조선총독부에서 동래-대구 간 철도를 놓을 때 민자 유치를 계획하자, 7월 지사들과 함께 조선경편철도회사에 설립 발기인으로 참여하였다. 1915년 1월 조선물산공진회 경성협찬지회의 발기인으로 참여하여 물산공진회 경성지부에서 활동했고, 1915년 5월에는 자신의 사저 750원을 물산공진회에 기부하였다. 그해 9월 박람회 명예고문에 위촉되었다.1918년에는 조선은행 이사에 피선되었다. 1918년 10월 조선식산은행의 이사가 되었다. 1919년 5월 경성방직주식회사의 발기인으로 참여, 설립과 함께 경방의 초대 사장이 되었다. 6월에는 조선농사개량주식회사 발기인으로 창립에 참여하였다. 1919년 12월 조선경제회 회장, 1920년 2월 경성상공회의소 특별평의원에 선출되었다.

1920년 4월 김성수 등의 주도로 결성된 동아일보의 창립 발기인의 한사람으로 초빙되었으며, 그 해 동아일보의 초대 사장으로 취임한다. 20년 5월에는 노동대회 총재에 선출되었는데 이 일로 조선총독부의 요시찰인물이 된다. 바로 6월에 동아일보 사장직을 사퇴한다. 이어 조선산업은행 발기인으로 창립위원장을 맡았다. 1920년 10월 경성부 사립피병원 창립기성회에 발기인으로 참여, 병원설립 기성회 조직 후 회장으로 선출되었다. 1921년 2월 신민공사주식회사 취체역에 선출되었다.

1910년 한일 병합 조약 이후, 한국이 일본 제국에 병합됨에 따라 박영효는 일본 귀족 작위인 후작 작위를 받았고, 일본 제국의원 의원이 되었다. 그는 1918년 조선은행장, 1920년 동아일보 초대 사장, 경방 사장, 1921년 한국산업은행장을 역임했다.

2. 3. 3. 중추원 고문직 사퇴와 사회단체 활동

1921년 4월 조선총독부 중추원고문에 선임되었으나, 조선산림회 회원 자격은 유지하여 조선산림회 고문 겸 명예회원이 되었다.[4] 1921년 7월 조선인 임시 산업대회 위원장, 9월 범태평양 협회 회장에 선출되었다.[4] 10월에는 경성도시조사계획조사회 고문, 11월에는 경성부에서 개최된 조선불교대회 고문으로도 위촉되었다.[4]1922년 1월 김윤식 사회장 장례위원장이 되어 장례식을 주관하였다.[4] 4월에는 제1회 조선미술심사위원회 위원에 위촉된 뒤, 1923년 4월 제2회, 1924년 4월 제3회, 1925년 제4회 미술심사위원회에 심사위원으로 참석하였다.[4] 1922년 4월 조선건축회 명예회원이 된 뒤, 6월 사회단체인 민우회 발기인으로 참여하여 회장이 되었다.[4] 그해 9월 중추원고문직을 사퇴하고 야인이 되어 민족개조론을 주장하는 사회단체인 조선협회 고문이 되었으며, 조선문제 간신회 간사가 되었다.[4] 1922년 10월 조선흥업은행 창립발기인으로 11월에는 조선구락부 발기인으로 참여하였다.[4] 1923년 1월 고학생구제방법연구회의 창립에 발기인으로 참여하고 3월 조선서적인쇄주식회사의 발기인으로 참여한 뒤 이후 조선서적인쇄사의 주주가 된다.[4] 1923년 5월 범태평양조선협회의 회장으로 추대되고, 9월 관동 대지진이 발생하여 일본내 조선인들에 대한 인심이 악화되자 조선인들은 그럴 리가 없다며 설득과 담화 호소 등 사태 수습에 나섰다.[4]

1923년 9월 관동진재의연금모집조성회를 조직, 관동 대지진으로 희생된 일본인들의 위문과 구호 자금을 모금하는 등의 활동을 했으나 일본내 악화된 조선인에 대한 여론악화를 수습하는데는 실패하고 만다.[4] 10월에는 간토에서 발생한 대지진으로 인해 조선총독부에 교부되는 일본 정부의 예산이 대폭 삭감되자, 조선예산불감축운동을 주관하였다.[4] 이어 조선예산불감축 시민대표위원회 일본파견 실행위원에 선출되어 일본에 다녀왔다.[4]

2. 3. 4. 일제에 대한 협력으로 선회

1900년대 초 박영효는 일선 동조론에 대해 허위사실이며 사실무근이라며 부정적인 반응을 보였다. 신궁봉경회에 참여할 때도 이러한 태도를 보였다. 그러나 1920년대 이후 일선동조론에 동조하게 된다. 1924년 4월 반일운동 배척과 일선동조론에 호응, 동민회의 발기인으로 참여했고 곧 동민회 고문에 추대되었다. 5월에는 조선구제원 고문에 위촉되었으며, 11월에는 조선사문학회(유교학회) 회장에 선출되었다. 1925년 불교연합단체인 조선불교단이 설립되자 고문에 위촉되었다. 같은 해 6월에는 경성흥산주식회사 사장에 취임하였다. 12월 정3위에 승서되어 다시 관직에 나갔다.1926년 다시 중추원 잔의에 선출되었으며, 3월 교육협성회 고문에 추대되었다. 4월에는 순종이 붕어하자 순종 국장식 장의위원이 되고, 5월에는 장의위원회 부위원장이 되었다. 7월에는 조선토지개량주식회사 발기인으로 참여한 뒤 취체역에 선출되었다. 10월 조선문헌협회에 후원금을 내고 특별찬조원이 되었으며, 11월에는 경성방송국 JODK 취체역에 선출되었다. 그해 이완용이 사망하자 추도사를 낭독하였다. 이어 이완용의 사망으로 공석이 된 중추원의 부의장직 제의를 받아들였다. 그해 말 다시 공석인 조선귀족회 회장에 취임하였다.

1927년 1월 일본 천황 다이쇼(大正)의 장례식에 조선 귀족 대표로 임명되어 일본 도쿄에 다녀왔다. 그해 3월에 귀국하여 조선농업회 부회장에 선출되었다. 1929년 11월 조선산업주식회사의 사장에 취임했고, 12월에는 조선사편찬위원회 고문이 되었다.

1928년 중추원 부의장직을 사퇴하려 하자 일본 조정에서는 그에게 1928년 2월 조선귀족세습재산심의위원회 위원, 조선귀족 편입 심사위원에 임명한다. 같은 달 조선박람회 경성협찬지회의 발기인으로 참여하여 조선박람회 평의원에 선출되고, 9월에는 조선박람회 총재에 선출되었다. 1928년 6월 조선총독부 학무국 임시교육심의위원회 위원에 위촉되었다. 같은 달 조선비행학교 창립 위원회 위원이 되고, 7월 비행학교 창립위원회 위원장에 선출되었다. 7월 왕공족심의위원회 심의관에 임명되고, 8월 조선금융제도조사회 위원으로 위촉되었다. 같은 달 경성일보사가 주최한 제1회 유유아 심사회 고문에 위촉되고, 11월에는 쇼와 천황 즉위식에 첩인 박씨를 대동하고 일본 도쿄에 건너가 즉위식에 참석하고 귀국, 대례기념장을 특별히 받았다.

1910년 한일 병합 조약 이후, 한국이 일본 제국에 병합됨에 따라 박영효는 일본 귀족 작위인 후작(子爵) 작위를 받았고, 일본 제국의원(House of Peers) 의원이 되었다. 그는 1918년 조선은행장, 1919년 한국경제협회 회장, 1920년 동아일보 초대 사장, 경방 사장, 1921년 한국산업은행장, 그리고 조선총독부 중앙연구소 고문을 역임했다.

2. 4. 생애 후반

1879년 김옥균 등과 함께 이동인을 일본으로 밀항시켜 일본 정세를 살피게 했다.[7] 1882년 임오군란 사과를 위해 파견된 사죄사(부사는 김만식과 김옥균이었다[8])로 일본으로 향하는 배 위에서 현재 대한민국 국기인 태극기의 디자인을 고안했다고 전해진다. 박영효가 일본에 파견된 4개월간의 일기를 기록한 『사화기략[9]』에 따르면, 8월 9일 인천에서 일본 선적의 메이지마루(明治丸)를 타고 일본으로 향한 박영효 일행은 배 안에서 영국 영사 애스턴(Aston)과 영국인 선장 제임스에게 그동안 국기로 제안되었던 팔괘와 태극 문양을 그린 고태극도(태극도#음양어)를 보여주며 국기에 대해 상의했다. 선장이 팔괘가 복잡하고 구별하기 어려워 다른 나라가 보고 만들기에 불편하다고 말했기 때문에, 4괘를 없애고 남은 4괘를 45° 기울여 네 귀퉁이에 배치한 도안이 제안되었고, 대·중·소 3종의 태극기가 만들어졌다고 한다. 8월 14일, 고베에 도착한 일행은 숙박했던 니시무라 료칸(西村旅館)에 처음으로 태극기를 게양했고, 8월 22일 태극기 소본과 함께 국기 제정을 본국에 보고했다고 한다.귀국 후 한성판윤이 되어 개화 정책을 추진했으나 수구파의 반대로 좌절되었다. 1884년 12월에는 쿠데타로 민비파로부터 정권 탈환을 시도했으나 실패(갑신정변)하고, 일본우편선의 ‘센세이마루(千歲丸)’를 타고 일본으로 망명했다. 경응의숙에 인접한 복자유길 저택에 기거하다가 고베에 거처를 마련했다.

1894년, 일본인이 제작한 조선 여지도에 “紹隆三寶”라는 제목으로 “왕권과 국토와 국민을 보전하자”라고 적었다.[10][11]

1894년에 갑오개혁이 시작되자 귀국하여 내무대신이 되어 개혁의 중심적인 역할을 수행했으나, 1895년에 반역 혐의를 받고 다시 일본으로 망명했다. 이후 1907년에 다시 한국으로 돌아와 이완용 내각의 궁내부대신이 되었으나, 대신 암살 음모 혐의로 제주도에 유형되었다.

1910년의 한국 병합 후에는 후작(조선귀족)이 되었고, 신궁봉경회(1909년 개회, 후에 신궁경의회 개회), 조선귀족회 회장(1911년), 조선은행 이사(1918년), 조선경제회 회장(1919년), 조선위민회 회장(1919년), 동아일보사 초대 사장(1920년), 조선인산업대회 회장(1921년), 조선클럽 발기인(1921년 11월), 경성방직사 초대 사장, 조선식산은행 이사, 조선총독부 중추원 고문(1921년)[12], 동광회 조선지부 초대 회장(1922년), 귀족원 의원(1932년 12월 23일 취임[13]) 등 일제강점기 조선의 요직을 역임했다. 1935년, 조선총독부가 편찬한 "조선공로자명감"에 조선인 공로자 353명 중 한 명으로 수록되어 있다.

1939년에 사망했고, 조선반도에서 거행된 장례는 국장이라 할 만큼 장엄했다고 한다.[14][15][16]

2. 4. 1. 산업, 사회 활동

1929년 1월 광영산업주식회사 발기인으로 참여했고, 4월 조선물산장려회 경성지회 고문에 위촉되었다. 그해 5월 조선저축은행 발기인으로 참여했으며, 8월 의주광산회사 대표취체역 사장이 되었다. 1929년 9월, 도박과 아편 등으로 몰락해가는 사람들을 구제하기 위한 단체인 창복회에 가입, 동회의 이사로 피선되었다. 1929년 10월 이토 히로부미 20주기 추도회 발기인으로 참석하였다.1930년 5월 사단법인 조선공업회 고문이 되고, 6월 화순무연탄주식회사의 대표취체역 사장이 되어 운영하였으며, 9월 조선임산공업주식회사 대표취체역이 되었다. 10월 조선식산은행 이사직을 사퇴하면서 동시에 조선식산은행 고문에 위촉되었다. 12월 수양단 조선연합회 본부 고문에 추대되었다. 1931년 11월 만몽재주 동포후원회 고문, 단군신전봉찬회 고문에 추대되고, 12월 조선공민교육회 회장에 선임되었다. 1932년 3월 조선간이생명보험 사업 자문위원회 위원, 4월 재단법인 금강산협회 부회장이 되었다.

1932년 5월 사단법인 조선방송협회 부총재가 되고, 6월에는 공자의 도를 되살리고 신학(기독교)을 배척한다는 취지로 조직된 유림단체 대성원에 가입하고, 고문으로 추대되었다. 7월 신흥만몽박람회 명예부총재가 되었다.

2. 4. 2. 말년

조선총독부 중추원 고문, 일본귀족원 의원(1932년), 조선식산은행 이사, 조선사편찬위원회 고문, 선전 심사위원, 조선농회 부회장 및 조선농회 회장 등을 지내며 친일행위로 일관했다.[62] 1932년 12월 조선인으로는 최초로 일본 제국의회 귀족원 칙선의원에 임명됐다. 같은 달 조선나예방협회 발기인, 이듬해인 1933년 7월엔 중앙진흥협회 발기인이 됐고 8월 조선금융조합연합회의 고문 위촉, 10월 조선신궁봉찬회 발기인으로 발족 후 고문에 임명됐다. 10월에는 경성부에서 당시 불교계가 연 이토 히로부미 25주기 추도재에 참석했다.

1934년 3월 조선대아세아협회 상담역, 4월 조선국방의회연합회 부회장, 재단법인 조선여자의학전문학교(고려대 의대 전신)[63] 발기준비위원회 위원장이 되고, 7월 조선금융조합연합회 자문위원회 고문, 11월 일만면화협회 조선지회 고문이 됐다. 1935년 10월엔 초대 조선총독 데라우치 마사타케 동상건설회 발기인이 됐다.

1935년 총독부가 편찬한 《조선공로자명감》에 조선인 공로자 353명 중 한 명으로 수록됐다.[64][65] 1937년 4월 조선귀족회 회장으로 이사 겸임이었다. 그해 10월 조선총독부 학무국 임시교육심의위원회 위원에 피선됐고, 1938년 4월 주식회사 매일신보사 발기인이 됐다. 10월에는 조선식산은행에서 은퇴하며 20년 근속 표창을 받았다.

미남 왕족으로 네티즌들 사이에 알려진 의친왕의 차남 이우가 일본 왕실, 귀족과 결혼을 거부하고 의친왕도 일본 며느리 불가론을 주장해 문제가 되자 그가 타협안으로 자기 손녀를 추천했다. 또는 이우 공이 이미 그의 손녀를 마음에 두고 있었다는 주장도 있다. 어쨌든 1935년 5월 3일 박영효의 손녀 박찬주는 이우와 결혼했다.

1939년 금강산 협회 이사가, 2월엔 경성부 육군지원병지원자후원회 고문에 추대됐고, 4월 국민정신총동원연맹 고문에 선임됐으며, 그해 7월 조선귀족회 통상총회의 이사로 선출됐다.

1939년 사망 당시 후작·중추원부의장으로서 일본 귀족 서열 정 2위 훈 1등이었다.[46] 사후 작위는 장손 찬범에게 계승됐다. 향년 78세.

3. 평가

3. 1. 긍정적 평가

박영효는 반조선의 근대화에 이바지한 공을 평가하는 견해도 있으며, 뉴라이트 등은 박영효와 김옥균 등 개화파가 청나라에 바치던 조공과 문벌제도의 폐지 등, 정치 개혁을 시도했다는 점을 들어 근대화의 선각자로 평가하기도 한다.3. 2. 부정적 평가

박영효는 급진적이라는 비판을 받는다. 그 밖에 2002년 민족정기를 세우는 국회의원모임이 발표한 친일파 708인 명단과 2008년 민족문제연구소가 공개한 민족문제연구소의 친일인명사전 수록예정자 명단에 모두 선정되어 지탄받았다.4. 기타

대한민국의 대통령 권한대행 겸 국무총리를 지낸 허정(許政)에 의하면 박영효가 일본과 미국으로 망명했다가 귀국한 이유는 양반가의 자손이란 자존심 때문에 노동을 하기 싫어했기 때문이라고 한다.[74] 허정에 의하면 박영효나 서광범은 갑신정변 이후 일본으로 망명했다가 다시 귀국하였는데, 이는 그들이 양반의 자제라는 자존심[74]과 함께 노동이 익숙하지 않았기 때문이었다. 그러나 서재필은 같은 양반집 도련님인데도 철도 노동자로 일하면서 학업을 마쳐 의사가 되었다.[74]

1882년 일본으로 건너가는 배 안에서 '이응준 태극기' 중 4괘(卦)의 좌·우를 바꿔 도안, 제작했고, 이는 후에 조선의 국기인 태극기가 됐다.[37]

어윤중은 아버지 박원양의 문하생이기도 하다.[75]

2004년 11월 27일, 제13회 FNS 다큐멘터리 대상 후보 작품인 「새로운 교류를 찾아서~비운의 정치가 박영효~」 (제작: 산인 중앙 텔레비전)이 방송되었다.

2005년 8월 29일, 한국의 민족문제연구소와 친일인명사전편찬위원회가 친일인명사전 제1차 명단을 발표하면서 박영효의 이름이 친일파 명단에 포함되었다. 또한 친일반민족행위자로도 인정되었다.[33]

박영효는 백마를 타고 돌아다녔으며, 오산역(경기도)에서 출발하는 기차도 박영효가 손을 들어 세웠다는 이야기도 전해진다. 이 당시 그의 권력이 얼마나 강했는지를 짐작할 수 있을 것이다.[34]

남산한옥마을에는 종로구 관훈동에서 이전된 그의 옛 저택이 있다.

5. 가족 관계

박영효는 족보상으로 박묘옥, 박진서, 박일서의 2남 1녀를 자녀로 두었다. 정실인 영혜옹주가 혼인 후 3개월 만에 사망하자 고종은 궁녀를 보내 박영효의 후실로 삼게 하였다.[21][22] 범씨 소생의 박흥원(朴興元)은 서울 봉원사 주지로 있었으며, 그의 아들 박혜륜(朴彗輪) 역시 승려가 되었다고 한다. 박묘옥은 인천의 부호 한갑현과 결혼하여 5남 2녀를 두었다.[67]

장손녀 박찬주는 의친왕의 차남 이우와 혼인하였고,[27][28][29][30] 장손자 박찬범은 의친왕의 삼녀 이해춘과 혼인하였다. 박영효를 연구한 재일사학자 김경해는 범씨를 박영효의 세번 째 부인으로, 박찬주를 네번 째 부인의 손녀로 소개하였다.[67]

- 정실 : 영혜옹주(1858년 - 1872년, 철종의 서녀)

- 후실 : 상궁 순길당(順吉堂)[68]

- 후실 : 교전비 방나인 범씨(轎前婢 房內人 范氏)[68]

- 후실 : 박경희(朴景熙, 1870년생, 박인규의 딸)[69]

- 박진서(朴振緖, 1893년[70] - ?)

- 박일서(朴日緖, 초명 길서(吉緖), 1897년 - 1931년) - 박원희(1889년 - 1969년, 박현경의 딸)와 혼인

- * 박찬주(1914년 - 1995년) - 이우(1912년 - 1945년, 이강의 차남)와 혼인

- * 박찬범(1917년 - 1986년) - 이해춘(1920년 - 2009년, 의친왕 이강의 3녀)과 혼인

- ** 박형우(朴亨雨, 1937년 - 2012년)

- * 박찬익(朴贊益, 1920년 - 2003년)

- ** 박미우(朴美雨)

- ** 박일우(朴一雨)

- ** 박준우(朴俊雨)

- * 박찬우(朴贊友, 요절)

- * 박찬웅(朴贊雄, 1926년 - 1950년) - 육군사관학교 재학 중 한국 전쟁 당시 사망

- * 박찬용(朴贊用, 1927년 - 1945년)

- * 박찬옥(朴贊玉)

장녀 박묘옥은 친화여학교 최초의 외국인 졸업생이었으며, 박영효는 친화여학교에 글을 남겼다.[24][25][26]

둘째 형 박영호는 시인이기도 하였으며 일몽거사(一夢居士)나 서호산인(西湖散人)이라는 이름으로 활동하였다.[31] 사촌 형 박영빈은 1910년 7월, 김옥균의 동생 김학균 등과 함께 정삼품에 추서되었다.[32]

6. 대중매체

참조

[1]

웹아카이브

Bak Yeonghyo:Korean historical person information

https://web.archive.[...]

2012-03-27

[2]

서적

조선왕조실록을 보다 3

리베르 스쿨

[3]

웹사이트

2) 제2차 개혁의 추진세력

https://db.history.g[...]

[4]

서적

조선왕조실록을 보다 3

리베르 스쿨

[5]

웹사이트

潘南朴氏大宗中 朴泳孝

http://www.bannampar[...]

[6]

웹사이트

박영효(朴泳孝)

http://encykorea.aks[...]

2022-06-21

[7]

서적

韓国併合への道 完全版

https://books.google[...]

[8]

서적

自由党史(下)

岩波書店

[9]

웹사이트

한국민족문화대백과사전>한국학중앙연구원>사화기략

http://encykorea.aks[...]

[10]

웹사이트

朝鮮輿地図

http://contents.nahf[...]

[11]

웹사이트

圓覚寺聖寶博物館 朝鮮輿地図

http://www.wongaksa.[...]

[12]

간행물

時事年鑑・昭和14年版

社団法人・同盟通信社

[13]

서적

貴族院要覧(丙)

貴族院事務局

[14]

서적

開化派リーダーたちの日本亡命 金玉均•朴泳孝•徐載弼 の 足跡を辿る

https://books.google[...]

[15]

블로그

モラン公園墓地と朴泳孝の墓

https://ameblo.jp/on[...]

[16]

뉴스

朴泳孝候 危篤 近代의 ( 近代の ) 歴史的巨星

https://www.donga.co[...]

동아일보

[17]

웹사이트

『官報』第4045号「叙任及辞令」

https://dl.ndl.go.jp[...]

[18]

간행물

『官報』第3823号「叙任及辞令」

1939-09-30

[19]

뉴스

구한말 풍운아 박영효 친필 대전서 발견

http://www.sjsori.co[...]

[20]

웹사이트

悲嘆詩 紹介

https://www.google.c[...]

[21]

웹사이트

《粛宗実録》第12卷,粛宗7年(1681年)7月26日,第3條

http://sillok.histor[...]

2020-10-06

[22]

위키

박영효 결혼과 사별

ko:박영효#결혼과_사별

[23]

서적

朴妙玉 日本での亡命生活

https://books.google[...]

[24]

웹사이트

青丘文庫 月報165号 2001年12月1日「朴妙玉」金慶海

http://www.ksyc.jp/s[...]

[25]

웹사이트

青丘文庫 2005年2月13日 朴泳孝を支援した日本人たち 金慶海

http://www.ksyc.jp/s[...]

[26]

뉴스

박영효 친필 붓글씨, 베일을 벗다!

https://web.archive.[...]

조선일보

2004-12-16

[27]

블로그

初代大韓帝国皇帝高宗の主要な子供たち

https://westhall.blo[...]

[28]

블로그

운현궁의 4대 주인 이우(1912~1943)

http://hakte.egloos.[...]

[29]

블로그

서울역사박물관

https://m.blog.naver[...]

[30]

뉴스

이우 왕자, 일본 증오했던 조선의 마지막 황족(서프라이즈)[TV캡처]

https://m.news.zum.c[...]

[31]

웹사이트

朴泳好

https://sano-haku.co[...]

[32]

서적

朝鮮開化派たちの日本留学 と 東京一致英和学校

https://meigaku.repo[...]

[33]

뉴스

06년 12월6일 이완용 등 친일반민족행위자 106명 명단 확정 공개

https://m.hankookilb[...]

한국일보

2021-12-06

[34]

웹사이트

烏山市歴史文化話

https://online.flipb[...]

[35]

위키

이우의 장인이자 의친왕의 사돈

[36]

백과사전

박영효

http://tiny.britanni[...]

[37]

뉴스

태극기 창안자는 박영효 아닌 이응준

http://news.chosun.c[...]

조선일보

[38]

서적

똑바로 살아라

다산초당

2011

[39]

일반

[40]

일반

[41]

일반

[42]

일반

[43]

서적

친일파99인

돌베게

1993

[44]

일반

[45]

서적

친일정치 100년사

동풍

1995-07-01

[46]

서적

실록 친일파

돌베개

1991-02-01

[47]

서적

한국사이야기22. 빼앗긴 들에 부는 근대화바람

한길사

2004

[48]

고문서

고종실록

1883-03-17

[49]

일반

[50]

일반

배 안에서

1942-07

[51]

일반

[52]

뉴스

열도의 한국혼 ⑪ 풍운아 김옥균 일본 망명 10년의 궤적:절해고도 오가사와라에 남긴 두 글자, ‘정관(靜觀)’! (5)

http://shindonga.don[...]

신동아

[53]

서적

개화기의 인물

연세대학교 출판부

1993

[54]

웹사이트

http://www.pressian.[...]

[55]

일반

[56]

서적

역주 매천야록 (상)

문학과 지성사

2005

[57]

서적

문명의 정치사상: 유길준과 근대한국

문학과지성사

2004

[58]

간행물

내일을 여는 역사 26호

서해문집

2006

[59]

뉴스

‘파시즘’의 뿌리는 너무나 깊다

http://h21.hani.co.k[...]

한겨레 21

[60]

서적

이완용 평전

중심

2005

[61]

서적

이완용 평전

중심

2005

[62]

서적

친일정치 100년사

동풍

1995-07-01

[63]

논문

경성여자의학전문학교 창립의 주체였던 김탁원ㆍ길정희 부부는 왜 실제 설립 과정에서 제외되었는가?

http://storage.iseve[...]

연세의학사

2010-06

[64]

뉴스

‘조선공로자명감’친일 조선인 3백53명 기록 - 현역 국회의원 2002년 발표한 친일명단 일치 상당수

http://www.ilyosisa.[...]

일요시사

2004-03-18

[65]

뉴스

3백53명 중 2백56명 명단

http://www.ilyosisa.[...]

일요시사

2004-03-18

[66]

웹인용

박영효가 묻힌 부산에 생긴 태극기 공원

http://busan.kbs.co.[...]

2006-02-28

[67]

뉴스

박영효 친필 붓글씨, 베일을 벗다!

http://weekly1.chosu[...]

주간조선

2004-12-16

[68]

서적

甲申政變의 주역에서 일본의 귀족된 朴泳孝

월간조선

2007-07-01

[69]

서적

朝鮮人事興信錄

朝鮮新聞社

1922

[70]

서적

반남박씨세보 5권

http://www.bannampar[...]

2014-01-16

[71]

뉴스

JOINS | 아시아 첫 인터넷 신문

https://archive.toda[...]

JOINS

[72]

뉴스

토론이 있는 인터넷신문 - 데일리안

http://www.dailian.c[...]

데일리안

[73]

뉴스

[사설]역사인식의 지평 넓힐 뉴라이트 대안 교과서

http://www.donga.com[...]

donga.com

[74]

서적

내일을 위한 증언

샘터사

1979

[75]

간행물

고종 실록

고종 실록

1886-07-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com