새마을 운동

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

새마을 운동은 1970년대 대한민국에서 근면, 자조, 협동을 바탕으로 농촌 근대화, 지역 균형 발전, 의식 개혁을 목표로 추진된 운동이다. 초기에는 정부의 원자재 지원과 성공적인 마을에 대한 추가 지원을 통해 자조와 협동을 장려했다. 농촌 기반 시설 개선과 초가집 교체 등 농촌 발전에 기여했으나, 산업화로 인한 소득 격차 심화, 정부 주도 운동의 효율성 저하, 부패 등의 문제점을 겪었다. 이후 시민 사회 주도, 개발도상국 지원 등으로 변화를 모색했으며, 2009년부터는 개발도상국의 농촌 근대화를 지원하는 사업으로 확대되었다. 새마을 운동 기록물은 2013년 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. 하지만, 박정희 정권의 권위주의 강화에 기여했다는 평가와 함께, 미신 타파 명분으로 전통 문화 탄압, 반정부 인사 색출, 석면 사용 등 부정적인 평가도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 농촌경제학 - 농노제

농노제는 중세 유럽에서 발전한 사회 경제 제도로, 농민이 토지에 예속되어 영주에게 노동력과 생산물을 제공하고 보호를 받는 체제이며, 거주 이전의 자유가 제한되고 각종 의무를 부담하는 특징을 가진다. - 농촌경제학 - 정보 격차

정보 격차는 사회경제적, 지리적, 신체적 요인으로 정보 접근 및 활용 능력에 차이가 발생하는 현상으로, 사회 참여 제한, 경제적 불평등 심화, 교육 격차 유발 등 사회 문제로 이어져 국제적으로 해소 노력이 이루어지고 있다. - 새마을 운동 - 새마을운동중앙회

새마을운동중앙회는 새마을운동조직 육성법에 따라 설립되어 건강한 공동체 문화 조성, 탄소중립 실천, 새마을운동 세계화를 목표로 새마을조직 역량 강화 및 협력체계 구축에 힘쓰는 단체이다. - 새마을 운동 - 류태영

류태영은 가난한 환경을 극복하고 선진 농촌 개발 모델을 연구하여 새마을 운동의 기틀을 마련하는 데 기여했으며, 대학교 교수로 재직하며 후학 양성과 청소년 교육에 헌신한 대한민국의 학자이자 교육자이다. - 농업협동조합 - 콜호스

콜호스는 소련 시대에 국가 주도로 설립된 집단 농장으로, 농민들이 강제 편입되어 토지와 자산을 공동 소유했으나 국가 통제하에 운영되었고, 낮은 생산성과 노동량 불균형 등으로 농민들의 삶이 어려웠으며, 소련 해체 후 대부분 해체되었지만 일부 지역에서는 존속하거나 변형된 형태로 운영되고 있다. - 농업협동조합 - 인민공사

인민공사는 중화인민공화국에서 농업 생산성 증대와 사회주의 사회 건설을 목표로 농촌 생활 전반을 통제했던 집단화 체제이다.

| 새마을 운동 | |

|---|---|

| 새마을 운동 | |

| |

| 다른 이름 | 새마을운동 새마을 운동 새마을 사업 새마을 공동체 운동 |

| 영어 명칭 | Saemaul Movement New Community Movement New Village Movement |

| 구글 지도 검색어 | 새마을 운동 |

| 개요 | |

| 유형 | 지역 사회 개발 운동 농촌 근대화 운동 사회운동 |

| 목표 | 농촌 소득 증대 농촌 생활 환경 개선 국민 정신 개조 |

| 시작 시기 | 1970년대 |

| 역사 | |

| 배경 | 박정희 대통령의 농촌 근대화 정책 농촌과 도시 간 격차 심화 식량 자급률 향상 필요 |

| 전개 과정 | 1970년: 전국 새마을 지도자 대회 개최 1971년: 자조, 자립, 협동 정신 강조 1970년대 중후반: 도시 지역으로 확산 1980년대: 새마을 운동의 국제화 |

| 주요 인물 | 박정희 류태영 (초대 청와대 새마을 담당) |

| 농촌 근대화 | 농가 소득 증대 농촌 환경 개선 새마을 도로, 교량 건설 주택 개량 사업 마을 공동 작업장 건설 |

| 평가 및 영향 | |

| 긍정적 평가 | 농촌 사회 발전 경제 성장 기여 국민 통합 기여 |

| 부정적 평가 | 획일적 방식 강요 권위주의적 성격 농민들의 자발성 부족 농업 정책 실패의 원인 지적 |

| 관련 조직 | |

| 관련 단체 | 한국4-H본부 새마을금고 |

| 관련 시설 | 새마을 연수원 |

| 기타 | |

| 상징 | 새마을 깃발 |

| 관련 구호 | 잘살아보세 근면, 자조, 협동 |

| 관련 사건 | 경기도청 새마을기 철거 |

2. 이념과 목표

새마을 운동은 근면·자조·협동을 기본 정신으로 한다. 새마을 운동은 농촌의 근대화, 지역의 균형적인 발전, 의식 개혁을 목표로 하였다.[23] 새마을운동의 구체적인 목표는 다음과 같다.[23]

- 모든 주민이 자발적으로 이 운동에 참여하여 정신 혁명을 일으킨다.

- 사회 개발을 통해 주민들이 더 살기 좋은 마을에서 복지 생활을 누린다.

- 경제 개발을 통해 마을의 노동 생산성을 향상시키고, 개인 소득을 높인다.

3. 역사

새마을 운동은 1970년대 박정희 대통령의 주도로 시작된 지역사회 개발 운동이다. 박정희 정부는 1969년 이 운동을 새마을 운동으로 명명하고 전국적으로 시행했으며, 1973년부터 대대적으로 홍보하여 전국적인 운동으로 확산시켰다.

3. 1. 기원

우가키 카즈나리(宇垣一成)가 1930년대 조선총독부에서 추진한 농촌진흥운동이 새마을 운동의 기원이다.[24] 당시 세계 대공황의 여파로 "고리대금 정리", "수지 균형", "식량 충족"이 중요한 과제였다.박정희는 농촌진흥운동 인재 양성을 위한 지정학교였던 경상북도 문경국민학교 교사로 일하면서 지역 농장에서 지도 활동을 했다. 새마을운동의 슬로건은 농촌진흥운동의 슬로건과 완전히 같다.[25]

3. 2. 전개 과정

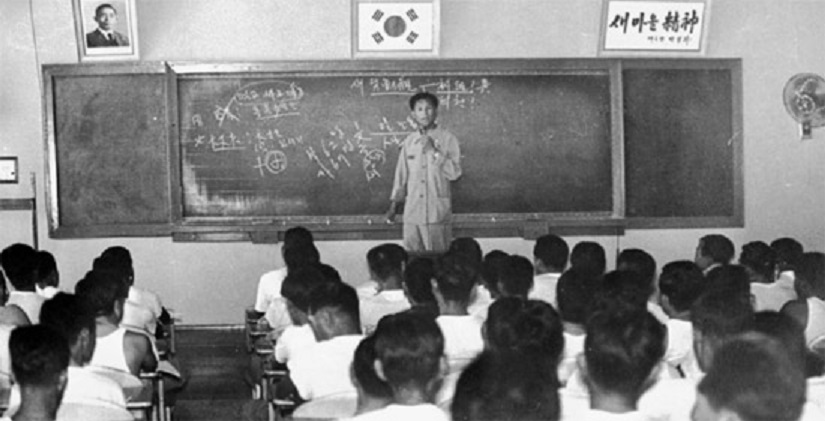

박정희 정부는 1969년 이 운동을 새마을 운동으로 명명하고 전국적으로 시행했으며, 1975년에는 도시와 공장으로 확대했다. 1973년부터 새마을운동을 대대적으로 홍보하여 전국민적 운동으로 확산시켰다.[2] 1973년 1월 16일 대통령령으로 내무부에 새마을 담당관실을 설치하고, 3월 7일에는 대통령 비서실에도 새마을 담당관실을 설치했다.1972년 1월 31일, 경기도 고양의 농협대학 부설 독농가연수원에서 각 지역에서 선발된 140명이 새마을지도자 교육과정에 입교했다. 이 교육은 가나안농군학교와 안양농민교육원의 훈련 과정을 참고하여 만들어졌다. 농협대 김준 교수가 초대 원장을 맡았으며, 교육 받을 사람이 늘면서 경기도 수원의 농민회관으로 자리를 옮겼다. 1973년 5월 31일 경기도 수원에 새마을지도자 연수원이 신설되어 농촌 지도자 교육과 양성을 담당하게 되었다. 교육생 수는 1972년 1490명, 1973년 4354명으로 증가했으며, 이후 매년 6천 명 이상이 교육을 받았다. 교육은 성공한 새마을지도자의 경험을 듣고 토론하는 방식으로 진행되었으며, 1975년부터는 새마을지도자와 사회 지도층, 공무원이 함께 합숙교육을 받으면서 상승 효과를 냈다.

정부는 1980년대 초반까지 시멘트와 철근 등 총 비용의 절반 가량을 지원했다. 지원금은 1971년 41억원, 1972년 33억원에서 1973년 215억원, 1974년 308억원, 1979년에는 4252억원까지 크게 늘었다. 민간단체의 지원과 성금도 꾸준히 들어와 1972년 17억원에서 1979년 2032억원의 지원금이 들어왔다. '새마을노래'는 방송매체를 통해 아침, 저녁에 방영되었고, 새마을 운동의 성공 사례는 일간신문에 소개되기도 하였다. 1973년 9월 21일 경제 4단체는 새마을운동을 공장에 도입하는 방안을 토의했으며, 11월 21일 제1차 새마을 지도자 대회가 열려, 운동을 범국민적으로 확산시킬 것을 결의했다.

초기 단계에서 중앙 정부는 참여 마을에 원자재를 무상으로 제공하고 주민들에게 원하는 것을 건설하도록 위임함으로써 자조와 협동을 장려했다. 정부는 33,267개 마을을 선정하여 시멘트 335포대를 제공했고, 성공적인 마을에는 추가로 시멘트 500포대와 철근 1톤을 지원했다.[2]

새마을 운동은 농촌 대한민국의 기반 시설 개선에 기여하여 관개 시설, 교량, 도로와 같은 현대화된 시설을 가져왔다. 또한 전통적인 초가집을 대체하여 전국적으로 주황색 기와집이 널리 보급되는 계기가 되었다. 농촌 지역의 성공에 힘입어 이 운동은 공장과 도시 지역으로 확산되어 전국적인 근대화 운동이 되었다.

그러나 산업화 이후 도시 지역의 소득 수준이 농촌 지역보다 높아지면서, 1980년대 후반에는 농촌 지역의 상대적으로 낮은 소득 수준이 주요 정치 문제가 되었다. 정부 주도 운동은 1970년대와 1980년대 초반에는 효율적이었지만, 선진국으로 산업화된 단계에 진입한 후에는 효과가 떨어지면서 추진력이 약화되었다. 결국 젊은 세대의 도시로의 이주 문제를 해결하는 데에는 한계가 있었다.[3] 또한 정부 주도의 중앙 집중식 시스템은 부패와 같은 문제를 야기했고 대한민국의 환경을 변화시켰다.

이러한 문제점을 인식한 대한민국 정부는 시민 사회에 운동 주도권을 부여하여 운동의 중앙 집중적 구조를 변경했다. 1998년 이후 새마을 운동은 제2 단계에 진입하여 지역사회 자원봉사 강화 및 개발도상국과의 국제 협력 등 새로운 과제에 중점을 두고 있다.

많은 개발도상국이 새마을 운동의 시사점에 주목하고 있으며,[4][5] 한국 정부는 연세대-KOICA 석사 과정과 같은 프로그램을 통해 개발도상국의 공무원들이 국가 개발 정책을 설계하고 시행하는 것을 지원하고 있다.[6][7]

2009년부터 한국 정부는 아시아 및 아프리카 개발도상국의 농촌 근대화 운동 지원 사업으로 새마을운동의 실천 지도를 시작하여 성과를 거두고 있다.[26] 2013년에는 ‘새마을운동 기록물’이 유네스코 기록유산에 등록되었다.[27]

한편, 문재인 정부 출범 이후 새마을운동 관련 사업이 대폭 축소되고, ‘새마을’에서 유래한 이름이 변경되는 사례가 나타났다. 이는 문재인 정부의 ‘적폐 청산’ 정책의 일환으로 여겨진다.[28][29]

3. 3. 새마을운동과 농협운동의 관계

농업협동조합의 협력과 제반 사업은 새마을운동을 촉진하고 성공적으로 완성하는데 매우 긴밀하고 직접적인 공헌을 했다고 할 수 있다.[34] 새마을운동과 농협운동은 본질적으로 그 이념상에 동질성을 갖고 있다.[34] 단위농협의 협동조직이 마을 단위에 새마을운동의 실천조직으로 활동하였다.[34]4. 단계별 사업 운영 (새마을운동중앙회 제시)

새마을운동중앙회는 1970년대 대한민국에서 새마을운동이 어떻게 실시되었는지를 다섯 단계로 설명한다.[9]

4. 1. 1단계: 기본 준비

새마을운동중앙회는 1970년대 대한민국에서 새마을운동이 어떻게 실시되었는지를 다섯 단계로 설명하는데, 그 중 1단계는 기본 준비 단계이다.[9]- 새마을운동의 세 가지 요소: 주민, 종잣돈, 기본 원칙

- 핵심 그룹 구성

- 지도자

- 작업반

- 기존 조직 활용

- 부문별 조직

- 종잣돈 모금

- 시범 협동 사업

- 협동 작업

1960년대 말부터 전국 안보취약지구에 '전략촌'을 건설하고 반공사상이 투철한 제대 장병들에게 국유지를 배분하고 방어 임무까지 맡기는 방식이었다. 1969년 9개 부락에 머물렀던 전략촌이 1971년 58개 마을로 늘었다. 한국식 전략촌인 '대공 새마을' 건설은 1970년대에 전국적으로 전개되어 물적 지원, 반공계몽교육, 감시체계의 기반을 구축했다.[45]

4. 2. 2단계: 사업 운영

새마을운동중앙회는 1970년대 대한민국에서 새마을운동이 어떻게 실시되었는지를 다섯 단계로 설명하는데, 2단계 사업 운영은 다음과 같다.[9]| 사업 운영 |

|---|

| 사업 선정 원칙 및 기준 설정 |

| 사업 계획 수립 |

| 주민 설득: 주민에게 모범 사례 제시, “할 수 있다”는 정신 고취 |

| 의견 수렴: 소규모 회의, 주민 총회 |

| 모든 사람의 참여 |

| 공공 재산 준비 및 관리 |

| 지역 새마을운동센터 설립 |

| “우리는 하나다”라는 정신 고취 |

| 다른 지역 사회 및 정부와의 협력 |

4. 3. 3단계: 사업 운영 주요 단계

| 구분 | 내용 |

|---|---|

| 생활 환경 개선 사업 | |

| 소득 증대 사업 | |

| 공동체 강화 |

4. 4. 4단계: 사업 최종 단계

새마을운동중앙회는 1970년대 대한민국에서 새마을운동이 어떻게 실시되었는지를 다섯 단계로 설명하는데, 그 중 네 번째 단계는 사업 최종 단계이다.[9]- 결과 공유 및 성공 축하: 사업의 결과를 함께 나누고 성공을 축하한다.

- 장기적인 전망 공유: 앞으로의 계획과 비전을 함께 나눈다.

- 공동 기금 안정화: 마을 공동 기금을 안정적으로 관리한다.

- 부문별 조직 활동 장려: 마을 내 여러 조직들의 활동을 돕는다.

- 기술 연구 정례회의: 새로운 기술을 배우고 익히는 모임을 정기적으로 가진다.

- 마을회관 설립: 마을 사람들이 모일 수 있는 마을회관을 만든다.

- 지역 신문 발행: 마을 소식을 알리는 신문을 만든다.

- 다른 지역 및 정부 기관과의 파트너십 구축: 다른 마을이나 정부 기관과 협력 관계를 만든다.

- 외국과의 자매결연 체결: 외국의 마을과 친구가 되어 서로 돕는다.

4. 5. 5단계: 국가 차원의 피드백

새마을운동중앙회는 1970년대 대한민국에서 새마을운동이 어떻게 실시되었는지를 다섯 단계로 설명하는데, 그중 5단계는 국가 차원의 피드백이다.[9]- 정부의 우호적인 환경 조성

- 정부의 물자 및 자금 지원

- 정부의 종합적인 지원 시스템 구축

- 정부의 새마을연수원에서 집중적인 정보 및 기술 교육 제공

5. 평가

새마을 운동은 초기에는 빈곤 감소와 농촌 지역의 생활 수준 향상에 큰 성공을 거두었으나, 대한민국이 급속히 산업화되면서 도시와 농촌 간의 소득 격차가 커지는 문제가 발생했다.[3] 중앙 집중적인 정부 주도 운동은 1970년대와 1980년대 초반에는 효율적이었지만, 대한민국이 선진국으로 산업화되면서 효과가 떨어져 운동의 추진력이 약화되었다.[3] 농촌 지역의 상대적으로 낮은 소득 수준은 1980년대 후반 주요 정치 문제가 되었고, 젊은 세대가 도시로 이주하는 농촌 이주 문제를 해결하기에는 부족했다.[3]

이러한 문제점을 인식한 대한민국 정부는 시민 사회에 운동 주도권을 부여하여 중앙 집중적 구조를 변경했다. 1998년 이후 새마을 운동은 제2단계에 진입하여 지역사회 자원봉사 강화 및 개발도상국과의 국제 협력 등 새로운 과제에 중점을 두고 있다.

1960년대 후반과 1970년대 박정희 정권 하에서 새마을운동 정책이 시행되기 시작했을 때, 같은 시기에 일어난 중국 공산당의 문화 대혁명과 유사하게 지역 전통과 신앙이 억압되었다. 미신 타파 운동은 새마을 운동 기간 동안 정점에 달했다. 마을 입구에서 수호신 역할을 해 온 오래된 느티나무들이 "미신"을 없애기 위해 베어졌고,[10] 무속인들은 괴롭힘을 당했으며, 수 세기 동안 이어져 온 한국의 전통이 파괴되었다.[11]

새마을 운동 회의는 종종 정치 반체제 인사를 색출하고 박정희 군사 정권에 대한 충성심을 강화하는 데 사용되었다.[12]

2009년부터 한국 정부는 아시아 및 아프리카 개발도상국의 농촌 근대화 운동 지원 사업으로 새마을 운동의 실천 지도를 시작하여 성과를 거두고 있다.[26] 이를 바탕으로 ‘새마을운동 기록물’이 유네스코가 추진하는 기록유산에 2013년 등록되었다.[27]

한편, 진보·혁신 성향의 문재인 대통령 취임 이후 새마을 운동 관련 사업이 대폭 축소되고, ‘새마을’에서 유래한 이름이 변경되는 사례가 나타났다. 이는 문재인 정부의 ‘적폐 청산’ 정책의 일환으로 여겨진다.[28][29]

5. 1. 긍정적 평가

새마을 운동은 농업 경쟁력을 향상시켰고 시민들의 참여를 통해 공동체 의식, 자발적 참여 의식 회복에 기여하였다. 세계적으로는 농촌 개발의 모델로써 박정희 대통령의 가장 획기적인 정책으로 긍정적인 평가를 받고 있다.[36]유엔은 새마을 운동을 바탕으로 한 '새천년마을계획'이라는 아프리카의 빈곤퇴치 프로그램을 추진할 만큼 큰 관심을 보이고 있으며[37][38], 반기문 유엔 사무총장 또한 아프리카의 유엔 산하기관에 한국의 새마을운동을 배워볼 것을 권고하기도 하였다.[39] 현재 해외 74개국으로 새마을 운동이 수출되었고, 후진국들을 중심으로 한국의 새마을 운동을 배우겠다며 방한하는 해외지도자들의 발길이 끊이지 않고 있다.[40][41][42][43] 탄자니아는 2012년까지 팡가웨 지역에 새마을 운동을 기반한 마을을 짓는다고 하였다.[44]

새마을 운동 초기 단계에서 중앙 정부는 참여 마을 각각에 일정량의 원자재를 무상으로 제공하고 주민들에게 원하는 것을 건설하도록 위임함으로써 자조와 협동을 장려했다. 정부는 먼저 33,267개 마을을 선정하여 시멘트 335포대를 제공했다. 성공적으로 사업을 수행한 16,600개 마을에는 추가로 시멘트 500포대와 철근 1톤이 지원되었다.[2]

새마을 운동은 농촌 대한민국의 기반 시설 개선에 크게 기여하여 농촌 지역에 관개 시설, 교량, 도로와 같은 현대화된 시설을 가져왔다. 이 사업은 또한 전통적인 초가집을 대체하여 전국적으로 주황색 기와집이 널리 보급되는 계기가 되었다. 농촌 지역의 성공에 고무된 이 운동은 공장과 도시 지역으로 확산되어 전국적인 근대화 운동이 되었다.

아프리카의 많은 개발도상국이 새마을 운동의 시사점에 주목하고 있다.[4][5] 연세대-KOICA 석사 과정과 같은 프로그램을 통해 한국 정부는 개발도상국의 공무원들이 국가 개발 정책의 맥락에서 새로운 정책과 프로그램을 설계하고 시행하는 것을 지원하고 있다.[6][7]

5. 2. 부정적 평가

새마을 운동은 일제강점기 당시 조선총독부가 추진한 농촌진흥운동과 유사하다는 지적을 받는다.[47][48] 1960년대 말부터 전국 안보취약지구에 '전략촌'을 건설하고 반공사상이 투철한 제대 장병들에게 국유지를 배분하고 방어 임무까지 맡기는 방식이었는데, 1969년 9개 부락에 머물렀던 전략촌이 1971년 58개 마을로 늘었다. 한국식 전략촌인 '대공 새마을' 건설은 1970년대에 전국적으로 전개되어 물적 지원, 반공계몽교육, 감시체계의 기반을 구축했다.[45]새마을 운동은 조선민주주의인민공화국의 천리마운동에 대응하는 의미가 있고, 1970년대 국가발전에 이바지한 점이 크지만, 박정희 대통령의 유신체제를 지탱하는 통치이데올로기 기능도 있었다.[46] 새마을 운동이 일제의 농촌진흥운동을 모방했고 파시즘 체제 유지를 위한 도구였다는 비판도 있다.[47][48] 또한 새마을 운동 과정에서 미신타파 명분으로 우리 전통문화를 탄압했다는 비판도 있다.[49] 박정희 대통령은 부정하였으나[50] 어용 기독교 운동이 있었다는 비판도 있다.[51] 1급 발암물질인 석면을 이용한 농촌 가옥 개량에 대한 비판도 있다.[52]

1971년부터 도입된 신품종 쌀인 통일벼는 수확량이 많다는 장점이 있었으나, 재배가 까다롭고 밥맛이 없어 농민과 상인들이 기피했다. 또한 면역성이 나빠 병충해가 자주 발생했다.[53] 농민들은 신품종을 반기지 않았으나, 당시 지방 공무원들은 재래종 벼를 심은 못자리를 장화로 밟아가면서까지 신품종 보급에 힘썼다.[53]

농림부의 1999년 통계에 따르면 1970년부터 1980년까지 농가 부채 증가율이 소득 증가율의 거의 2배에 달했다.[53] 농가 소득은 26만원에서 270만원으로 10.5배 증가했지만, 같은 시기에 부채는 16,000원에서 340만원으로 21배나 증가했다.[53] 새마을운동의 초기 투자 재원은 농촌 주민들이 부담했고, 새마을운동의 규모가 커짐에 따라 주민들의 투자 부담도 기하급수적으로 늘어났다.[53] 주민 부담은 노동력보다는 현금 중심으로 옮겨갔고, 주민들은 현금뿐 아니라 융자를 받아서 새마을사업에 참여하게 되었다.[53]

1970년대부터 1980년대 말까지 대통령의 절대 권력과 관치가 결합되어 새마을운동이 진행되었다는 비판도 있다. 제5공화국 시절 중앙본부의 각종 이권 개입과 공금 횡령이 밝혀지면서 비리의 온상으로 낙인찍히기도 했다.[54] 특히 전두환 정권 이후 변질된 새마을 운동 관련 단체들이 여전히 혈세를 낭비한다는 지적도 있다. 2013년에는 관련 단체 3곳에 280억원을 지원하는 등, 이에 대한 면밀한 검토가 필요하다는 비판이 있다.[55]

박근혜 정부 주도로 새마을 운동 관련 기능성 게임을 제작한다고 발표하여 비판을 받았다. 진중권, 이재홍 교수는 '한심한 발상이다', '세금으로 아버지 기념사업을 하느냐?'라고 비판했다.[56]

새마을 운동 초기에는 중앙 정부가 참여 마을에 일정량의 원자재를 무상으로 제공하고 주민들에게 원하는 것을 건설하도록 위임함으로써 자조와 협동을 장려했지만, 대한민국의 급속한 산업화 이후 도시 지역의 소득 수준은 여전히 농촌 지역보다 높았다. 중앙 집중적인 정부 주도 운동은 1970년대와 1980년대 초반에는 효율적이었지만, 대한민국이 선진국으로 산업화된 단계에 진입한 후에는 효과가 떨어지면서 운동의 추진력이 약화되었다. 농촌 지역의 상대적으로 낮은 소득 수준은 1980년대 후반 주요 정치 문제가 되었고, 젊은 세대의 도시로의 이주 문제를 해결하는 데에는 불충분했다.[3] 게다가 정부 주도의 중앙 집중식 시스템은 부패, 자금 유용과 같은 문제를 야기했고 대한민국의 환경을 변화시켰다.

1960년대 후반과 1970년대 박정희 정권 하에서 새마을운동 정책이 시행되기 시작했을 때, 같은 시기에 일어난 중국 공산당의 문화 대혁명과 유사하게 지역 전통과 신앙이 억압되었다. "신 숭배 타파 운동"(Misin tapa undong)이라고도 불리는 "미신타파운동"은 새마을운동 기간 동안 정점에 달했다. 마을 입구에서 수호신 역할을 해 온 오래된 느티나무들이 "미신"을 없애기 위해 베어졌다.[10] 무속인들은 괴롭힘을 당했고, 수 세기 동안 이어져 온 한국의 전통이 파괴되었다.[11]

새마을운동 회의는 종종 정치 반체제 인사를 색출하고 박정희 군사 정권에 대한 충성심을 강화하는 데 사용되었다.[12]

6. 사건·사고 및 논란

새마을 운동은 초기에는 정부 주도로 진행되어 농촌 지역의 생활 수준 향상에 기여했지만, 급속한 산업화 과정에서 여러 문제점들을 드러냈다. 도시와 농촌 간의 소득 격차는 여전히 컸으며, 정부 주도의 중앙 집중식 시스템은 부패와 자금 유용 등의 문제를 야기했다.[3] 또한, 대한민국의 환경을 변화시켰다는 비판도 제기되었다.

박정희 정권 하에서 새마을 운동이 시행될 당시, "미신타파운동"으로 불리는 과정에서 마을의 수호신 역할을 하던 오래된 느티나무들이 베어지고, 무속 신앙인들이 탄압받는 등 한국의 전통문화가 파괴되었다.[10][11]

새마을 운동 회의는 정치적 반대 세력을 감시하고 박정희 정권에 대한 충성심을 강요하는 데 이용되기도 했다.[12] 대통령 신임위원회의 조사에 따르면, 새마을 운동과 관련하여 반정부적 신념을 표명했다는 이유로 많은 사람들이 사망하거나 부당하게 투옥된 것으로 나타났다.[13]

이러한 문제점들을 인식한 대한민국 정부는 시민 사회에 운동 주도권을 부여하여 중앙 집중적 구조를 변경했다. 1998년 이후 새마을 운동은 제2 단계에 진입하여 지역사회 자원봉사 강화 및 개발도상국과의 국제 협력 등에 중점을 두고 있다.

6. 1. 새마을 운동 회원 자녀 장학금 특혜 논란

17개 광역자치단체에서 1년 동안 60억원(서울 12억원 등)의 세금이 법률과 지방자치단체의 조례에 의해 새마을 운동 회원들의 자녀를 위해 사용되는 것에 대한 특혜 논란이 있었다. 새마을 운동 회원의 자녀들에게 장학금을 줄 수 있는 근거는 '새마을운동육성법(1975년 제정)'과 각 지자체마다 있는 '새마을장학금지급조례(1988년 제정)'에 있다. 지자체는 조례에 따라 편성 가능한 예산 범위 안에서 장학생 자격, 선정, 정원, 지원 금액을 책정하게 된다.전국 16개 광역자치단체와 서울 25개 기초자치단체의 '새마을장학금지급조례'는 공통적으로 장학금 지급 대상을 '새마을운동에 1년(혹은 2년) 이상 봉사하고 있는 남ㆍ녀 새마을지도자의 자녀 중 새마을유공서훈이나 표창을 받은 지도자의 자녀, 새마을사업 중 사망 또는 부상당한 지도자의 자녀'로 한정하고 있다.

2011년에는 전국 새마을 운동 회원 200만 명(새마을운동중앙회 추산)의 자녀 중 4,400여 명이 장학금을 받았다.[57][58]

7. 새마을운동기록물 유네스코 세계기록유산 등재

새마을운동기록물은 2013년 6월 18일 광주에서 열린 제11차 유네스코 세계기록유산 국제자문위원회에서 난중일기와 함께 유네스코 세계기록유산으로 등재가 결정되었다. 부정적인 기억이 포함된 장소도 세계유산으로 등재될 수 있다.[59]

2009년부터 한국 정부는 아시아 및 아프리카 개발도상국의 농촌 근대화 운동 지원 사업으로 새마을운동의 실천 지도를 시작하여 성과를 거두고 있으며,[26] 이를 바탕으로 ‘새마을운동 기록물’이 유네스코(UNESCO) 기록유산에 2013년 등록되었다.[27]

한편, 진보·혁신 성향의 문재인 대통령 취임 이후 새마을운동 관련 사업이 대폭 축소되고, ‘새마을’에서 유래한 이름이 변경되는 사례가 나타났으며, 이는 문재인 정부의 ‘적폐 청산’ 정책의 일환으로 여겨진다.[28][29]

참조

[1]

웹사이트

South Korea - The Agricultural Crisis of the Late 1980s

http://www.country-d[...]

www.countrydata.com

2009-07-13

[2]

웹사이트

The historical background behind the New Community Movement

http://eng.pohang.go[...]

2017-10-30

[3]

서적

Rural Development in South Korea: A Sociopolitical Analysis

University of Delaware Press

[4]

웹사이트

All publications

https://asiafoundati[...]

[5]

뉴스

South Korea's Saemaul Undong in Africa

https://thediplomat.[...]

2017-10-20

[6]

웹사이트

About Koica

https://koica.yonsei[...]

[7]

간행물

KOICA 석사학위연수 가이드라인

http://www.koica.go.[...]

[8]

논문

In Strongman We Trust: The Political Legacy of the New Village Movement in South Korea

https://doi.org/10.1[...]

[9]

웹사이트

Five Steps of Saemaul Undong

https://www.saemaul.[...]

2017-10-30

[10]

웹사이트

Koreana : Korean culture & arts

http://www.koreana.o[...]

[11]

웹사이트

Koreana : Korean culture & arts

http://www.koreana.o[...]

[12]

논문

Civil Society under Authoritarian Rule: ''Bansanghoe'' and Extraordinary Everyday-ness in Korean Neighborhoods

https://www.kci.go.k[...]

[13]

웹사이트

Pathways to Transitional Justice in the Arab World ― the Asia Pacific Experience

https://www.mei.edu/[...]

[14]

웹사이트

‘청와대에서 모셔간 머슴의 아들’ 류태영 박사

https://n.news.naver[...]

2022-08-24

[15]

웹사이트

初代 청와대 새마을 담당 류태영 건국대 명예교수

http://monthly.chosu[...]

2022-08-24

[16]

웹사이트

한국4-H본부

http://www.korea4-h.[...]

2022-08-24

[17]

간행물

セマウル運動と農村振興運動

[18]

웹사이트

그 덕에 농민들은 정말 잘~ 살게 됐나요?

https://www.hani.co.[...]

2022-08-24

[19]

웹사이트

경남 새마을운동 1963년부터 시작됐다

http://www.gnnews.co[...]

2023-10-05

[20]

뉴스

慶尚北道、アフリカでセマウル運動

http://jpadm.joins.c[...]

中央日報

2008-11-06

[21]

뉴스

セマウル運動が海外で脚光を浴びる理由(上)(中)(下)

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2009-10-11

[22]

웹사이트

セマウル運動の発祥地

http://jp.ipohang.or[...]

浦項市

[23]

서적

分断後の韓国政治 一九四五~一九八六

https://ndlonline.nd[...]

木鐸社

[24]

웹사이트

朴正煕先生と朴槿惠大統領

http://www.toyo-keiz[...]

東洋経済日報

2013-02-08

[25]

뉴스

【緯度経度】韓国セマウル運動の源流は「日本」 ソウル・黒田勝弘+(2/2ページ)

https://web.archive.[...]

MSN産経ニュース

2013-02-16

[26]

뉴스

http://www.mindan.or[...]

民団新聞

2013-11-06

[27]

웹사이트

UNESCO Memory of the World Archives

http://www.unesco.or[...]

[28]

웹사이트

새마을, 해외사업 지속 정신운동으로 계승해야

http://www.kyongbuk.[...]

2019-09-09

[29]

웹사이트

‘새마을 운동’도 ‘적폐’인가

http://www.kbjeil.co[...]

2019-09-09

[30]

웹인용

경기도청, ‘새마을기’ 내린다

https://www.hani.co.[...]

2022-01-25

[31]

뉴스

(경북) 세계화에 나선 새마을 운동

http://tvnews.media.[...]

YTN

2008-09-10

[32]

웹사이트

한국 민족문화대백과사전, 새마을운동

http://100.nate.com/[...]

[33]

뉴스

경남 새마을운동 1963년부터 시작됐다

http://www.gnnews.co[...]

경남일보

2014-03-20

[34]

간행물

1970년대 한국 새마을운동의 정책경험과 활용

https://kdi.re.kr/re[...]

한국개발연구원

2009-12-31

[35]

웹사이트

생명살림운동으로 생명공동체의 큰 길로 나아가자

https://www.hankyung[...]

새마을운동중앙회

2019-04-22

[36]

뉴스

새마을운동 해외에서는 호평

http://www.donga.com[...]

동아닷컴(연합뉴스)

2006-04-26

[37]

웹사이트

AT LAUNCH OF KOREAN MILLENNIUM VILLAGE PROJECT 유엔사무총장기고문

http://www.un.org/Ne[...]

2008-11-00

[38]

웹사이트

유엔산하 아프리카경협기구

http://www.uneca.org[...]

2009-05-00

[39]

뉴스

반기문 총장, "새마을 운동 배우라"

http://www.ytn.co.kr[...]

YTN

2007-02-01

[40]

뉴스

“한국 산업 앞선 경험 배우러 왔죠” 왕양 中 광둥성 당 서기 방한

http://news2.kukinew[...]

쿠키뉴스

2009-11-02

[41]

뉴스

[새천년 첫 10년,숫자로 본 2010] ‘40’ 1970 새마을운동 시작… “잘살아보세” 근대화 이끌어

http://news2.kukinew[...]

쿠키뉴스

2009-12-31

[42]

뉴스

[경북] 아프리카연합, 새마을·산업현장을 체험하다

http://www.ytn.co.kr[...]

YTN

2009-11-25

[43]

뉴스

아프리카 국가들 "새마을운동 전수해달라"

http://www.yonhapnew[...]

연합뉴스

2010-09-15

[44]

뉴스

<아프리카의 꿈> ①탄자니아 개발의 갈증을 푼다

http://www.yonhapnew[...]

연합뉴스

2010-03-26

[45]

뉴스

“새마을 운동은 미국 안보전략 따른 것”

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2015-02-16

[46]

서적

글로벌 세계 대백과사전

[47]

뉴스

박정희 성공한 정책, 알고보니 메이지 유신,군국주의 파시즘을 조국근대화로 포장…치욕

http://www.yggun.or.[...]

경향신문

[48]

뉴스

파시즘이란 무엇인가?

http://wspaper.org/a[...]

노동자연대

2013-11-23

[49]

뉴스

세계무형유산 '영등굿' 기능보유자 김윤수씨

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2009-09-30

[50]

웹인용

박정희 대통령, “종교탄압한 적 없다”

https://archives.kde[...]

민주화운동기념사업회

[51]

웹인용

이른바 '기독교 새마을 운동 경기도 전진대회'의 실체를 파헤친다

https://memory.libra[...]

경기문화재단

[52]

뉴스

'제2 새마을운동'? 석면 지붕부터 책임져야

http://www.pressian.[...]

프레시안

2013-10-25

[53]

웹인용

새마을 운동-과연 전파할 만한 "농촌살리기” 운동인가?

https://www.cni.re.k[...]

충남연구원

2014-11-06

[54]

뉴스

새마을非理수사 日誌

http://newslibrary.n[...]

동아일보

1988-03-29

[55]

뉴스

올해 새마을 등 3대 단체에 280억원 퍼줬다

https://news.v.daum.[...]

시사IN

2013-12-16

[56]

뉴스

진중권 교수 ˝새마을운동 기능성게임지원, 세금이 아깝다˝

http://www.gamechosu[...]

게임조선

2015-03-07

[57]

뉴스

'새마을단체 회원 자녀라서…' 60억 장학금 특혜 논란

http://kr.news.yahoo[...]

노컷뉴스

2011-08-08

[58]

웹사이트

새마을장학금

http://www.elis.go.k[...]

[59]

웹인용

Q. 부정적인 기억이 포함된 장소도 세계유산이 될 수 있나요?

https://heritage.une[...]

유네스코한국위원회

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com