시마바라의 난

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

시마바라의 난은 1637년부터 1638년까지 시마바라 번과 아마쿠사에서 일어난 대규모 반란으로, 가혹한 통치와 기독교 탄압에 대한 저항으로 시작되었다. 마쓰쿠라 시게마사와 그의 아들 가쓰이에의 가혹한 수탈과 기독교 탄압에 시마바라와 아마쿠사의 농민들이 반발하여 봉기했으며, 아마쿠사 시로를 지도자로 내세웠다. 막부는 이들을 진압하기 위해 대규모 병력을 투입하여 하라 성에서 격전을 벌였고, 네덜란드의 지원을 받아 반란군을 진압했다. 이 사건으로 막부는 가톨릭을 더욱 탄압하고 쇄국 정책을 강화했으며, 시마바라 번주는 처형되고 아마쿠사 지역은 막부 직할령이 되었다. 시마바라의 난은 일본에서 보신 전쟁 이전 마지막 대규모 무력 충돌이었으며, 지역 사회와 막부의 정책에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

| 시마바라의 난 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 분쟁 명칭 | 시마바라의 난 |

| 다른 명칭 | 시마바라-아마쿠사의 난 시마바라-아마쿠사 잇키 |

| 시기 | 1637년 12월 17일 – 1638년 4월 15일 |

| 장소 | 시마바라 번, 도쿠가와 막부 (현재의 나가사키현, 일본) |

| 결과 | 도쿠가와 막부의 승리 |

| 원인 | 과도한 세금 징수 및 종교적 탄압에 반발한 농민과 몰락한 무사들의 반란 |

| 교전 세력 | |

| 교전 세력 1 | 도쿠가와 막부 네덜란드 동인도 회사 |

| 교전 세력 2 | 일본의 가톨릭교도와 로닌 농민 |

| 지휘관 | |

| 막부 측 지휘관 | 이타쿠라 시게마사 마쓰다이라 노부쓰나 마쓰쿠라 가쓰이에 데라사와 가타타카 미야모토 무사시 시마즈 미쓰히사 호소카와 다다토시 도다 우지카네 나베시마 가쓰시게 구로다 다다유키 아리마 도요우지 다치바나 무네시게 아리마 나오즈미 오가사와라 다다자네 다카다 마타베에 오가사와라 나가쓰구 마쓰다이라 시게나오 야마다 아리나가 미즈노 가쓰나리 미즈노 가쓰토시 미즈노 가쓰사다 이이 나오즈미 니콜라스 코케바케르 |

| 반란군 지휘관 | 아마쿠사 시로 모리 소이켄 아리에 겐모쓰 마스다 요시쓰구 아시즈카 추에몬 야마다 에모사쿠 |

| 병력 규모 | |

| 막부 측 병력 | 200,000명 이상 |

| 반란군 병력 | 37,000–40,000명 |

| 사상자 규모 | |

| 막부 측 사상자 | 21,800명 사망: 10,800명 부상: 11,000명 |

| 반란군 사상자 | 37,000명 이상 사망 |

| 전투 정보 | |

| 주요 전투 | 후카에 마을 시마바라 성 혼도 성 도미오카 성 하라 성 |

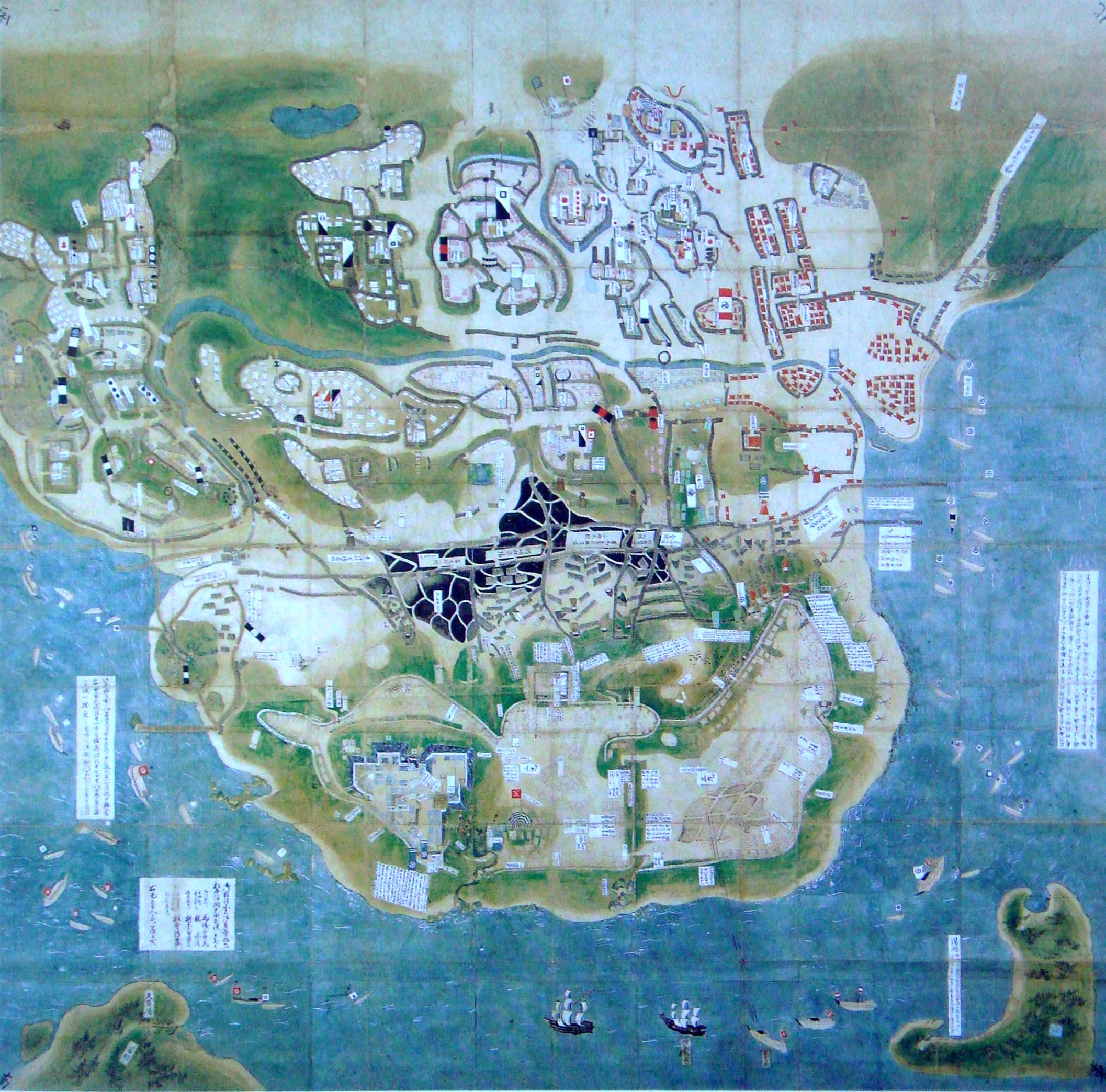

| 이미지 | |

| |

| |

| |

2. 배경

시마바라 번은 본래 기리시탄다이묘인 아리마 하루노부의 영지로 주민들 사이에 기리시탄이 많았으나, 1614년 아리마씨가 휴가 노베오카로 전봉된 후 마쓰쿠라 시게마사가 부임해 오면서 상황이 급변하였다. 마쓰쿠라 시게마사는 에도성 개축 작업을 맡아 루손섬 원정 계획을 세우고 시마바라 성을 개축하는 과정에서 주민들에게 과도한 연공을 거두고, 기리시탄을 가혹하게 탄압하였다.[61] 연공을 내지 못하거나 개종을 거부하는 이들은 잔혹하게 고문당하고 처형되었다.[61] 그의 아들 가쓰이에 역시 이러한 가혹한 통치를 이어갔다.

아마쿠사는 과거 고니시 유키나가의 영지였으나 세키가하라 전투 이후 데라자와 히로타카에게 넘어갔고, 그의 아들 가타타카의 시대에도 시마바라와 마찬가지로 기리시탄 탄압과 가혹한 연공 징수가 이어졌다.[62]

1630년대 중반, 시마바라 반도와 아마쿠사의 농민들은 과세에 대한 불만과 기근으로 인한 고통으로 영주에 대항하여 반란을 일으켰다.[5] 이 반란에는 어부, 장인, 상인도 포함되었으며, 폐번된 아마쿠사씨(天草氏)와 시키씨(志岐氏) 등 지역 씨족을 섬겼던 낭인(浪人)들과 전 아리마 씨족 및 고니시 가신들도 합류했다.[5] 따라서 "농민 봉기"라는 이미지는 완전히 정확하지 않다.[6]

막부와 마쓰쿠라 가쓰이에는 반란 세력들이 기독교로 결속되어 있다고 보고 반란을 기리시탄들에 의한 폭동이라 주장하였고, 막부는 시마바라의 난을 기리시탄 탄압의 구실로 삼고자 「시마바라의 난 = 기리시탄 반란(종교전쟁)」이라는 도식을 정착시켰다.[62] 그러나 실제로는 아리마·고니시 양 집안을 섬기던 낭인이나 기존의 토착영주였던 아마쿠사씨·시키씨 또한 가세했으며, 일반적으로 알려진 「기리시탄의 종교전쟁과 순교」라는 것은 반란의 일면일 뿐이며 잇키 즉 「호미와 죽창, 거적 깃발」을 들고 일어난 민란으로 보는 것이 정확하다고 알려져 있다.[62]

게이초 19년(1614년), 아리마씨가 휴가 노베오카로 전봉되고, 마쓰쿠라 시게마사가 야마토 고조에서 시마바라로 들어왔다. 시게마사는 에도성 개축 작업을 맡아 루손섬 원정 계획을 세우고, 시마바라 성을 개축하면서 주민들에게 과도한 연공을 거두었다. 또한, 기리시탄을 가혹하게 탄압하고 연공을 내지 못하는 농민들과 개종을 거부하는 기리시탄들을 잔인하게 고문하고 처형하였다.[61] 그의 아들 가쓰이에 역시 같은 정책을 유지했다.

아마쿠사는 과거 기리시탄 다이묘 고니시 유키나가의 영지였으나, 세키가하라 전투 이후 데라자와 히로타카에게 넘어갔고, 그의 아들 가타타카의 시대에도 시마바라와 마찬가지로 기리시탄 탄압이 이어졌다. 당시 기록에는 반란의 원인이 가혹한 연공 징수에 있다고 적혀 있지만, 마쓰쿠라 가쓰이에는 반란 세력들이 기독교로 결속되어 있다고 보고, 막부 또한 시마바라의 난을 기리시탄 탄압의 구실로 삼았다. 그러나 실제로는 아리마·고니시 양 집안을 섬기던 낭인(浪人)이나 아마쿠사씨(天草氏)·시키씨(志岐氏) 등 토착영주도 가세했으며, 종교전쟁보다는 민란으로 보는 것이 정확하다.[62]

1630년대 중반, 시마바라 반도와 아마쿠사의 농민들은 과세에 대한 불만과 기근으로 인해 시마바라번의 마쓰쿠라 가쓰이에와 가라쓰번의 테라사와 가타타카에 대항하여 반란을 일으켰다.[5] 어부, 장인, 상인도 반란에 참여했으며, 폐번된 아마쿠사 씨족과 시키 씨족 등 지역 씨족, 전 아리마 씨족 및 고니시 가신들도 합류했다.[5]

시마바라는 이전에 기독교였던 아리마 씨족의 영지였기 때문에 많은 지역 주민들이 기독교도였다. 아리마 씨족은 1614년에 옮겨졌고 반기독교적인 마쓰쿠라 씨족으로 대체되었다.[7] 마쓰쿠라 시게마사는 에도 성 건설 및 확장, 스페인령 동인도의 루손 침공 계획을 지원하며 막부 계급에서 승진하고자 했고, 시마바라 성을 건설했다.[8] 그는 이러한 정책을 위해 백성들에게 엄청나게 불균형적인 세금 부담을 지웠고, 기독교를 엄격하게 박해했다.[8] 이러한 정책은 가쓰이에에 의해 계속되었다.

고니시 유키나가의 영지였던 아마쿠사 제도의 주민들은 테라사와 가문에게서 같은 종류의 박해를 받았다.[9] 가토 다다히로와 사사 나리마사의 전 가신들을 포함한 수많은 실업 상태의 무사들도 문제였다.

1630년, 마쓰쿠라 시게마사는 루손섬 침략을 막부에 건의했다.[32] 쇼군 도쿠가와 이에미쓰는 마닐라로 일본군 파병을 확약하지는 않았지만, 시게마사에게 그 가능성을 조사하고 군비를 갖추도록 허락했다. 12월 14일, 시게마사는 나가사키 부교 타케나카 시게요시의 협력을 얻어, 기요카 구로에몬과 키무라 곤노죠라는 두 명의 가신을 마닐라로 보내 스페인의 방비를 살피게 했다.[32] 그들은 상인으로 변장하여 무역 발전에 대한 논의를 구실로 루손섬으로 건너갔다. 각각 10명의 아시가루를 거느렸으나, 폭풍우 속 귀환길에 키무라의 부하 10명 전원이 사망했다.[32] 마닐라로 파견된 선발대는 1631년 7월 일본으로 귀국했으나, 1632년 7월까지 스페인 측은 엄중한 경계 태세를 유지했다.[33] 시게마사는 군비로 3,000개의 활과 화승총을 모았다고 한다.[34] 이 작전은 침략 지휘관인 마쓰쿠라 시게마사의 갑작스러운 죽음으로 중단되었다.[35]

일본에 의한 필리핀 침략은 1637년 그의 아들 마쓰쿠라 카츠이에 시대에도 검토되었다.[36] 네덜란드인들은 1637년 필리핀 침략 계획의 발안자가 도쿠가와 이에미쓰라고 확신했지만,[37] 실제로는 쇼군이 아니라 상관의 눈에 들려고 했던 사카키바라 쇼쿠나오와 바바 토시시게였다. 원정군은 마쓰쿠라 카츠이에 등의 다이묘들이 쇼군의 대리로 공급해야 했지만, 인원은 마쓰쿠라 시게마사가 계획했던 2배인 1만 명 규모의 원정군이 상정되었다.[38] 필리핀 정복의 사령관은 마쓰쿠라 카츠이에가 유력했으나, 같은 해에 일어난 시마바라의 난으로 원정 계획은 치명적인 타격을 입었다.

2. 1. 시마바라 번과 가라쓰 번의 가혹한 통치

시마바라 번은 본래 기리시탄 다이묘인 아리마 하루노부의 영지로 주민들 사이에 기리시탄이 많았으나, 1614년 아리마씨가 휴가 노베오카로 전봉된 후 마쓰쿠라 시게마사가 부임해 오면서 상황이 급변하였다. 마쓰쿠라 시게마사는 에도성 개축 작업을 맡아 루손섬 원정 계획을 세우고 시마바라 성을 개축하는 과정에서 주민들에게 과도한 연공을 거두고, 기리시탄을 가혹하게 탄압하였다.[61] 연공을 내지 못하거나 개종을 거부하는 이들은 잔혹하게 고문당하고 처형되었다.[61] 그의 아들 가쓰이에 역시 이러한 가혹한 통치를 이어갔다.아마쿠사는 과거 고니시 유키나가의 영지였으나 세키가하라 전투 이후 데라자와 히로타카에게 넘어갔고, 그의 아들 가타타카의 시대에도 시마바라와 마찬가지로 기리시탄 탄압과 가혹한 연공 징수가 이어졌다.[62]

1630년대 중반, 시마바라 반도와 아마쿠사의 농민들은 과세에 대한 불만과 기근으로 인한 고통으로 영주에 대항하여 반란을 일으켰다.[5] 이 반란에는 어부, 장인, 상인도 포함되었으며, 폐번된 아마쿠사씨(天草氏)와 시키씨(志岐氏) 등 지역 씨족을 섬겼던 낭인(浪人)들과 전 아리마 씨족 및 고니시 가신들도 합류했다.[5] 따라서 "농민 봉기"라는 이미지는 완전히 정확하지 않다.[6]

막부와 마쓰쿠라 가쓰이에는 반란 세력들이 기독교로 결속되어 있다고 보고 반란을 기리시탄들에 의한 폭동이라 주장하였고, 막부는 시마바라의 난을 기리시탄 탄압의 구실로 삼고자 「시마바라의 난 = 기리시탄 반란(종교전쟁)」이라는 도식을 정착시켰다.[62] 그러나 실제로는 아리마·고니시 양 집안을 섬기던 낭인이나 기존의 토착영주였던 아마쿠사씨·시키씨 또한 가세했으며, 일반적으로 알려진 「기리시탄의 종교전쟁과 순교」라는 것은 반란의 일면일 뿐이며 잇키 즉 「호미와 죽창, 거적 깃발」을 들고 일어난 민란으로 보는 것이 정확하다고 알려져 있다.[62]

2. 2. 기리시탄 탄압

게이초 19년(1614년), 아리마씨가 휴가 노베오카로 전봉되고, 마쓰쿠라 시게마사가 야마토 고조에서 시마바라로 들어왔다. 시게마사는 에도성 개축 작업을 맡아 루손섬 원정 계획을 세우고, 시마바라 성을 개축하면서 주민들에게 과도한 연공을 거두었다. 또한, 기리시탄을 가혹하게 탄압하고 연공을 내지 못하는 농민들과 개종을 거부하는 기리시탄들을 잔인하게 고문하고 처형하였다.[61] 그의 아들 가쓰이에 역시 같은 정책을 유지했다.아마쿠사는 과거 기리시탄 다이묘 고니시 유키나가의 영지였으나, 세키가하라 전투 이후 데라자와 히로타카에게 넘어갔고, 그의 아들 가타타카의 시대에도 시마바라와 마찬가지로 기리시탄 탄압이 이어졌다. 당시 기록에는 반란의 원인이 가혹한 연공 징수에 있다고 적혀 있지만, 마쓰쿠라 가쓰이에는 반란 세력들이 기독교로 결속되어 있다고 보고, 막부 또한 시마바라의 난을 기리시탄 탄압의 구실로 삼았다. 그러나 실제로는 아리마·고니시 양 집안을 섬기던 낭인(浪人)이나 아마쿠사씨(天草氏)·시키씨(志岐氏) 등 토착영주도 가세했으며, 종교전쟁보다는 민란으로 보는 것이 정확하다.[62]

1630년대 중반, 시마바라 반도와 아마쿠사의 농민들은 과세에 대한 불만과 기근으로 인해 시마바라번의 마쓰쿠라 가쓰이에와 가라쓰번의 테라사와 가타타카에 대항하여 반란을 일으켰다.[5] 어부, 장인, 상인도 반란에 참여했으며, 폐번된 아마쿠사 씨족과 시키 씨족 등 지역 씨족, 전 아리마 씨족 및 고니시 가신들도 합류했다.[5]

시마바라는 이전에 기독교였던 아리마 씨족의 영지였기 때문에 많은 지역 주민들이 기독교도였다. 아리마 씨족은 1614년에 옮겨졌고 반기독교적인 마쓰쿠라 씨족으로 대체되었다.[7] 마쓰쿠라 시게마사는 에도 성 건설 및 확장, 스페인령 동인도의 루손 침공 계획을 지원하며 막부 계급에서 승진하고자 했고, 시마바라 성을 건설했다.[8] 그는 이러한 정책을 위해 백성들에게 엄청나게 불균형적인 세금 부담을 지웠고, 기독교를 엄격하게 박해했다.[8] 이러한 정책은 가쓰이에에 의해 계속되었다.

고니시 유키나가의 영지였던 아마쿠사 제도의 주민들은 테라사와 가문에게서 같은 종류의 박해를 받았다.[9] 가토 다다히로와 사사 나리마사의 전 가신들을 포함한 수많은 실업 상태의 무사들도 문제였다.

2. 3. 필리핀 침략 계획 (1630년, 1637년)

1630년, 마쓰쿠라 시게마사는 루손섬 침략을 막부에 건의했다.[32] 쇼군 도쿠가와 이에미쓰는 마닐라로 일본군 파병을 확약하지는 않았지만, 시게마사에게 그 가능성을 조사하고 군비를 갖추도록 허락했다. 12월 14일, 시게마사는 나가사키 부교 타케나카 시게요시의 협력을 얻어, 기요카 구로에몬과 키무라 곤노죠라는 두 명의 가신을 마닐라로 보내 스페인의 방비를 살피게 했다.[32] 그들은 상인으로 변장하여 무역 발전에 대한 논의를 구실로 루손섬으로 건너갔다. 각각 10명의 아시가루를 거느렸으나, 폭풍우 속 귀환길에 키무라의 부하 10명 전원이 사망했다.[32]。마닐라로 파견된 선발대는 1631년 7월 일본으로 귀국했으나, 1632년 7월까지 스페인 측은 엄중한 경계 태세를 유지했다.[33] 시게마사는 군비로 3,000개의 활과 화승총을 모았다고 한다.[34] 이 작전은 침략 지휘관인 마쓰쿠라 시게마사의 갑작스러운 죽음으로 중단되었다.[35]일본에 의한 필리핀 침략은 1637년 그의 아들 마쓰쿠라 카츠이에 시대에도 검토되었다.[36] 네덜란드인들은 1637년 필리핀 침략 계획의 발안자가 도쿠가와 이에미쓰라고 확신했지만,[37] 실제로는 쇼군이 아니라 상관의 눈에 들려고 했던 사카키바라 쇼쿠나오와 바바 토시시게였다. 원정군은 마쓰쿠라 카츠이에 등의 다이묘들이 쇼군의 대리로 공급해야 했지만, 인원은 마쓰쿠라 시게마사가 계획했던 2배인 1만 명 규모의 원정군이 상정되었다.[38] 필리핀 정복의 사령관은 마쓰쿠라 카츠이에가 유력했으나, 같은 해에 일어난 시마바라의 난으로 원정 계획은 치명적인 타격을 입었다.

3. 난의 전개

번의 가혹한 정책에 견디지 못한 시마바라 백성들은 과거 무사였으나 백성의 신분이 되어 지역 유지로서 활동하던 옛 아리마 집안의 가신들 아래서 조직화되었고(이 조직화 자체를 잇큐라고 부른다), 몰래 반란 계획을 세웠다.[10] 히고의 아마쿠사에도 고니시 유키나가・삿사 나리마사・가토 다다히로를 섬기다 개역당한 많은 로닌들을 중심으로 잇큐가 조직되었다. 시마바라・아마쿠사 잇큐의 주모자들은 유지마에서 회담을 갖고 기리시탄 가운데서도 가장 카리스마적 인기를 누리던 16세의 소년 아마쿠사 시로를 잇큐군의 총대장으로 내세워 궐기를 결의했다.[11] 간에이 14년(1637년) 10월 25일, 아리마 촌의 기리시탄이 중심이 되어 대관소로 쳐들어가 대관 하야시 효자에몬을 살해함으로써, 잇큐는 시작되었다.[10]

잇큐는 시마바라반도 운젠 지역 남쪽의 미나미메(南目)라 불리는 지역의 조직화에 성공하고, 영지 주민들도 반란에 찬성하건 반대하건 강제적으로 반란군을 따랐지만, 북쪽의 기타메(北目)라 불리는 지역은 조직화에 성공하지 못했다. 기타메 영지의 주민 지도층은 운젠 지역의 단층들, 특히 그 북쪽의 지치세키 단층의 암벽을 천연의 요해지로 삼고 잇큐에 가담하라고 강요해오는 반란군을 격퇴했고, 난에도 연루되지 않았다.

시마바라 번은 곧바로 토벌군을 보내 후카에 촌에서 잇큐군과 교전했지만 병사들의 피로를 감안해 시마바라성으로 들어갔다. 잇큐군의 기세가 등등한 것을 본 시마바라 번의 토벌군은 농성전을 택하고 성의 방비를 굳혔고, 잇큐군은 시마바라 성을 포위하고 성 아래의 마을을 불사르며 약탈을 벌였다. 잇큐군은 차츰 그 수가 불어났고 시마바라반도 서북부까지 확장되었으며, 히미 고개를 넘어 나가사키까지 쳐들어가자는 의견도 있었지만 토벌군이 추격할 것을 감안해 중지되었다.

며칠 뒤에는 잇큐군에 호응해 히고 아마쿠사에서도 잇큐가 일어났다. 아마쿠사 시로를 끼고 잇큐군은 아마쿠사 각지의 지배 거점을 공격, 11월 14일에는 혼도 성에서 도미오카 성 성주 대리 미야케 시게토시(三宅重利)를 쳐부수었다.[63] 세를 늘린 잇큐군은 가라쓰 번의 병사들이 농성하고 있던 도미오카 성까지 공격해 기타마루(北丸)를 함락시키고 함락 직전까지 몰아붙였으나, 견고한 혼마루(本丸) 방어에 밀려 실패했다. 공성전 중에 규슈 여러 번의 토벌군이 오고 있음을 알게 된 잇큐군은 후방에서 공격을 받게되면 불리함을 알고 철수했다.

잇큐군은 아리아케 해를 건너 시마바라반도로 이동, 원군을 기대할 수 없게 된 상태에서 옛 아리마 집안의 거성이었던 하라 성에서 농성하는 길을 택하였다. 여기에 시마바라와 아마쿠사의 잇큐 세력이 합류하였다.[64] 잇큐군은 하라 성을 수리하고 번의 창고에서 빼앗은 무기와 탄약, 식량을 이곳으로 옮겨 토벌군의 공격에 대비하였다.[13]

막부는 이타쿠라 시게마사와 이시가야 사다키요를 상사와 부사로 파견하여 하라 성을 공격하게 했다. 시게마사가 이끄는 규슈 각 번의 토벌군은 하라 성을 포위하고 여러 차례 공격했으나, 성의 견고한 방비와 일기군의 높은 사기로 인해 번번이 패퇴했다.[40] 1638년 1월 1일(2월 14일), 마쓰다이라 노부쓰나가 도착하기 전에 난을 평정하려던 시게마사는 무리한 돌격 작전을 감행하다 전사하고, 공격은 실패로 돌아갔다.[40][14]

마쓰다이라 노부쓰나가 이끄는 12만 이상의 토벌군은 육지와 바다 양쪽에서 하라 성을 완전히 포위했다. 나카메 마사모리는 첩보원을 파견해 반란군의 움직임을 상세히 조사하게 했고, 모치즈키 요에몬 등 고가류 닌자들은 하라 성 내부의 병량이 부족하다는 것을 확인했다.[41] 이에 노부쓰나는 병량 공격 작전을 채택했다. 막부군은 네덜란드에 지원을 요청하여 화약과 대포를 제공받았고,[15] 네덜란드 상선 '드 립'(de Ryp) 함선은 하라 성 근해에서 함포 사격을 가했으나 큰 성과를 거두지 못했다.[16] 이후 일본의 요청에 따라 함선은 철수했다.[17]

마쓰다이라 노부쓰나가 이끄는 사이고쿠(西國) 제후들의 증원군과 더불어 12만 명이 넘는 병력이 하라 성을 육지와 바다 양쪽에서 완전히 포위하였다.[18][19] 소바쥬・나카메 마사모리는 요리키 20여 기(騎)를 각지에 파견해 잇큐군의 동태를 상세히 보고하게 했고, 모치즈키 요에몬 등 고가 닌자의 한 무리가 하라 성에 잠입, 군량이 얼마 남지 않았음을 확인했다.[40] 노부쓰나는 보급을 차단하는 작전을 펼쳤다.[18]

1638년 2월 3일, 반군은 기습 공격으로 히젠 번의 무사 2,000명을 사살하며 큰 승리를 거두었으나, 보급로 확보가 불가능하여 식량과 탄약이 빠르게 고갈되었다. 1638년 4월 4일, 2만 7천 명이 넘는 반군은 12만 5천 명의 막부군에 맞서 필사적인 공격을 감행했으나 곧 후퇴했다. 막부군은 야마다 에모사쿠(山田右衛門作)를 포함한 생존자들을 통해 반군의 열악한 상황을 파악했다.

1638년 4월 12일, 히젠의 구로다 씨 가문이 지휘하는 군대가 요새를 공격하여 외곽 방어선을 점령했다.[20] 남은 반군은 계속 저항하며 큰 사상자를 냈지만, 3일 후인 1638년 4월 15일에 진압되었다.[21] 막부군은 반란 가담자들을 처참하게 처형했으며, 살아남은 사람들은 숨은 기리시탄이 되었다. 시마바라의 난 이후 막부는 금교령을 강화하고 쇄국 정책을 추진하게 된다.[41][42][43][44]

3. 1. 봉기 발발 (1637년 12월)

번의 가혹한 정책에 견디지 못한 시마바라 백성들은 과거 무사였으나 백성의 신분이 되어 지역 유지로서 활동하던 옛 아리마씨 가신들 아래서 조직화되었고(이 조직화 자체를 잇큐라고 부른다), 몰래 반란 계획을 세웠다.[10] 히고의 아마쿠사 제도에도 고니시 유키나가・삿사 나리마사・가토 다다히로를 섬기다 개역당한 많은 로닌들을 중심으로 잇큐가 조직되었다. 시마바라・아마쿠사 잇큐의 주모자들은 유지마(湯島, 談合島)에서 회담을 갖고 기리시탄 가운데서도 가장 카리스마적 인기를 누리던 16세의 소년 아마쿠사 시로(본명은 마에다 지로 도키사다益田四郎時貞로 아마쿠사는 옛 아마쿠사의 영주였던 호족의 이름)를 잇큐군의 총대장으로 내세워 궐기를 결의했다.[11] 간에이 14년(1637년) 10월 25일, 아리마 촌(有馬村)의 기리시탄이 중심이 되어 대관소(代官所)로 쳐들어가 대관(代官) 하야시 효자에몬을 살해함으로써, 잇큐는 시작되었다.[10]잇큐는 시마바라반도 운젠(雲仙) 지역 남쪽의 미나미메(南目)라 불리는 지역의 조직화에 성공하고, 영지 주민들도 반란에 찬성하건 반대하건 강제적으로 반란군을 따랐지만, 북쪽의 기타메(北目)라 불리는 지역은 조직화에 성공하지 못했다. 기타메 영지의 주민 지도층은 운젠 지역의 단층들, 특히 그 북쪽의 지치세키(千々石) 단층의 암벽을 천연의 요해지로 삼고 잇큐에 가담하라고 강요해오는 반란군을 격퇴했고, 난에도 연루되지 않았다.

시마바라 번은 곧바로 토벌군을 보내 후카에 촌(深江村)에서 잇큐군과 교전했지만 병사들의 피로를 감안해 시마바라 성으로 들어갔다. 잇큐군의 기세가 등등한 것을 본 시마바라 번의 토벌군은 농성전을 택하고 성의 방비를 굳혔고, 잇큐군은 시마바라 성을 포위하고 성 아래의 마을을 불사르며 약탈을 벌였다. 잇큐군은 차츰 그 수가 불어났고 시마바라반도 서북부까지 확장되었으며, 히미 고개(日見峠)를 넘어 나가사키까지 쳐들어가자는 의견도 있었지만 토벌군이 추격할 것을 감안해 중지되었다.

며칠 뒤에는 잇큐군에 호응해 히고 아마쿠사에서도 잇큐가 일어났다. 아마쿠사 시로를 끼고 잇큐군은 아마쿠사 각지의 지배 거점을 공격, 11월 14일에는 혼도 성(本渡城)에서 도미오카 성(富岡城) 성주 대리 미야케 시게토시(三宅重利)를 쳐부수었다.[63] 세를 늘린 잇큐군은 가라쓰 번의 병사들이 농성하고 있던 도미오카 성까지 공격해 기타마루(北丸)를 함락시키고 함락 직전까지 몰아붙였으나, 견고한 혼마루(本丸) 방어에 밀려 실패했다. 공성전 중에 규슈 여러 번의 토벌군이 오고 있음을 알게 된 잇큐군은 후방에서 공격을 받게되면 불리함을 알고 철수했다.

잇큐군은 아리아케 해를 건너 시마바라반도로 이동, 원군을 기대할 수 없게 된 상태에서 옛 아리마씨의 거성이었던 하라 성에서 농성하는 길을 택하였다. 여기에 시마바라와 아마쿠사의 잇큐 세력이 합류하였다.[64] 잇큐군은 하라 성을 수리하고 번의 창고에서 빼앗은 무기와 탄약, 식량을 이곳으로 옮겨 토벌군의 공격에 대비하였다.[13]

3. 2. 초기 전투

번의 가혹한 정책에 견디지 못한 시마바라 백성들은 과거 무사였으나 백성의 신분이 되어 지역 유지로서 활동하던 옛 아리마 집안의 가신들 아래서 조직화되었고(이 조직화 자체를 잇큐라고 부른다), 몰래 반란 계획을 세웠다.[10] 히고의 아마쿠사에도 고니시 유키나가・삿사 나리마사(佐々成政)・가토 다다히로(加藤忠広)를 섬기다 개역당한 많은 로닌들을 중심으로 잇큐가 조직되었다. 시마바라・아마쿠사 잇큐의 주모자들은 유지마(談合島)에서 회담을 갖고 기리시탄 가운데서도 가장 카리스마적 인기를 누리던 16세의 소년 아마쿠사 시로(天草四郎, 본명은 마에다 지로 도키사다益田四郎時貞로 아마쿠사는 옛 아마쿠사의 영주였던 호족의 이름)를 잇큐군의 총대장으로 내세워 궐기를 결의했다. 간에이 14년 10월 25일, 아리마 촌(有馬村)의 기리시탄이 중심이 되어 대관소(代官所)로 쳐들어가 대관(代官) 하야시 효자에몬(林兵左衛門)을 살해함으로써, 잇큐는 시작되었다.[11]잇큐는 시마바라반도 운젠 지역 남쪽의 미나미메(南目)라 불리는 지역의 조직화에 성공하고, 영지 주민들도 반란에 찬성하건 반대하건 강제적으로 반란군을 따랐지만, 북쪽의 기타메(北目)라 불리는 지역은 조직화에 성공하지 못했다. 기타메 영지의 주민 지도층은 운젠 지역의 단층들, 특히 그 북쪽의 지치세키 단층의 암벽을 천연의 요해지로 삼고 잇큐에 가담하라고 강요해오는 반란군을 격퇴했고, 난에도 연루되지 않았다.

시마바라 번은 곧바로 토벌군을 보내 후카에 촌에서 잇큐군과 교전했지만 병사들의 피로를 감안해 시마바라성(島原城)으로 들어갔다. 잇큐군의 기세가 등등한 것을 본 시마바라 번의 토벌군은 농성전을 택하고 성의 방비를 굳혔고, 잇큐군은 시마바라 성을 포위하고 성 아래의 마을을 불사르며 약탈을 벌였다. 토벌군측은 잇큐에 가담하지 않은 농민들을 모아 무기를 주고 잇큐를 진압하게 했지만, 오히려 이 농민들 가운데서 잇큐군에 가담하는 자도 적지 않았다. 잇큐군은 차츰 그 수가 불어났고 시마바라반도 서북부까지 확장되었으며, 히미 고개(日見峠)를 넘어 나가사키(長崎)까지 쳐들어가자는 의견도 있었지만 토벌군이 추격할 것을 감안해 중지되었다.

3. 3. 하라 성 농성 (1637년 12월 ~ 1638년 4월)

막부는 이타쿠라 시게마사(板倉重昌)와 이시가야 사다키요(石谷貞清)를 상사와 부사로 파견하였다. 시게마사가 이끈 규슈 각 번의 토벌군은 하라 성을 포위하고 여러 차례 공격했으나 실패했다.[40] 12월 10일과 20일에 총공격을 감행했지만 패주했다. 막부는 마쓰다이라 노부쓰나(松平信綱)와 도다 우지카네(戸田氏鉄) 등을 토벌군 대장으로 추가 파견했다.공을 가로채일까 두려워한 시게마사는 1638년 1월 1일(2월 14일) 재차 총공격을 개시했지만, 4천 명의 군사를 잃고 시게마사 자신도 총에 맞아 전사했다. 한편, 야규 무네노리(柳生宗矩)는 시게마사를 총대장으로 삼으면 규슈 다이묘들을 통제하지 못할 것이라며 반대했다는 이야기가 남아있다.[65][40]

마쓰다이라 노부쓰나가 이끄는 증원군이 도착하여 토벌군은 12만 명 이상으로 늘어났고, 육지와 바다 양쪽에서 하라 성을 포위하였다. 나카메 마사모리(中根正盛)는 첩보원을 파견해 잇큐군의 움직임을 보고하게 했고, 모치즈키 요에몬(望月与右衛門) 등 고가 닌자가 하라 성에 잠입해 군량이 부족하다는 사실을 확인했다. 노부쓰나는 보급 차단 작전을 채택했다.

막부군은 네덜란드에 지원을 요청했고, 네덜란드는 화약과 대포를 제공했다.[15] 니콜라스 쿠케바커는 ''드 립''(de Ryp) 함선을 타고 하라 성 근해로 이동하여 함포 사격을 가했으나 큰 성과는 없었다.[15][16] 반란군은 경멸적인 메시지를 보낸 후 일본의 요청에 따라 함선은 철수했다.[17]

시마바라의 난은 오사카 전투 이후 막부가 여러 영지의 군대로 구성된 연합군을 지휘해야 했던 최초의 대규모 군사 작전이었다. 총사령관 이타쿠라 시게마사는 800명, 후임 마쓰다이라 노부쓰나는 1,500명, 부사령관 도다 우지카네는 2,500명의 군대를 거느렸다. 시마바라 번의 사무라이 2,500명도 참여했다. 사가 번은 3만 5천 명, 구마모토 번은 2만 3,500명, 후쿠오카 번은 1만 8,000명 등 규슈 각지에서 병력이 모집되었다. 총 병력은 12만 5,800명이 넘었다. 반란군의 전투원은 1만 4,000명, 비전투원은 1만 3,000명이 넘는 것으로 추산된다.[10]

1638년 2월 24일(4월 8일), 도다 우지카네는 병량공격 지속을, 미즈노 가쓰나리는 전면 공격을 주장했지만, 신쓰나는 전면 공격을 결정했다. 나베시마 가쓰시게의 독단적인 행동으로 예정보다 하루 전인 2월 27일에 전면 공격이 시작되었고, 토벌군의 압도적인 병력과 병량 부족으로 하라 성은 함락되었다. 아마쿠사 시로는 죽임을 당했고, 일기군은 몰살당했다.

막부군은 반란군을 가혹하게 처단하여, 시마바라 반도 남쪽과 아마쿠사 제도에서 극소수를 제외한 가톨릭 신자 대부분이 몰살되었다. 살아남은 신자들은 숨은 기리시탄이 되었다. 시마바라의 난 이후 막부는 금교 정책과 쇄국 정책을 강화했다.

3. 4. 막부 토벌군의 공격

막부는 이타쿠라 시게마사(板倉重昌)와 이시가야 사다키요(石谷貞清)를 상사와 부사로 파견하여 하라 성을 공격하게 했다. 시게마사가 이끄는 규슈 각 번의 토벌군은 하라 성을 포위하고 여러 차례 공격했으나, 성의 견고한 방비와 일기군의 높은 사기로 인해 번번이 패퇴했다.[40] 1638년 1월 1일(2월 14일), 마쓰다이라 노부쓰나(松平信綱)가 도착하기 전에 난을 평정하려던 시게마사는 무리한 돌격 작전을 감행하다 전사하고, 공격은 실패로 돌아갔다.[40][14]마쓰다이라 노부쓰나가 이끄는 12만 이상의 토벌군은 육지와 바다 양쪽에서 하라 성을 완전히 포위했다. 나카메 마사모리(中根正盛)는 첩보원을 파견해 반란군의 움직임을 상세히 조사하게 했고, 모치즈키 요에몬(望月与右衛門) 등 고가류(甲賀流) 닌자들은 하라 성 내부의 병량이 부족하다는 것을 확인했다.[41] 이에 노부쓰나는 병량 공격 작전을 채택했다. 막부군은 네덜란드에 지원을 요청하여 화약과 대포를 제공받았고,[15] 네덜란드 상선 '드 립'(de Ryp) 함선은 하라 성 근해에서 함포 사격을 가했으나 큰 성과를 거두지 못했다.[16] 이후 일본의 요청에 따라 함선은 철수했다.[17]

토벌군은 항복을 권유했으나 일기군은 거부했다. 1638년 2월 24일(4월 8일), 토벌군은 전면 공격을 시작하여 하라 성을 함락시켰다. 아마쿠사 시로(天草四郎)는 죽임을 당했고, 일기군은 몰살당하여 난은 진압되었다.

3. 5. 하라 성 함락 (1638년 4월)

마쓰다이라 노부쓰나가 이끄는 사이고쿠(西國) 제후들의 증원군과 더불어 12만 명이 넘는 병력이 하라 성을 육지와 바다 양쪽에서 완전히 포위하였다.[18][19] 소바쥬(側衆)・나카메 마사모리(中根正盛)는 요리키(与力) 20여 기(騎)를 각지에 파견해 잇큐군의 동태를 상세히 보고하게 했고, 모치즈키 요에몬(望月与右衛門) 등 고가 닌자(甲賀忍者)의 한 무리가 하라 성에 잠입, 군량이 얼마 남지 않았음을 확인했다.[40] 노부쓰나는 보급을 차단하는 작전을 펼쳤다.[18]1638년 2월 3일, 반군은 기습 공격으로 히젠 번(肥前藩)의 무사 2,000명을 사살하며 큰 승리를 거두었으나, 보급로 확보가 불가능하여 식량과 탄약이 빠르게 고갈되었다. 1638년 4월 4일, 2만 7천 명이 넘는 반군은 12만 5천 명의 막부군에 맞서 필사적인 공격을 감행했으나 곧 후퇴했다. 막부군은 야마다 에모사쿠(山田右衛門作)를 포함한 생존자들을 통해 반군의 열악한 상황을 파악했다.

1638년 4월 12일, 히젠의 구로다(黒田) 씨 가문이 지휘하는 군대가 요새를 공격하여 외곽 방어선을 점령했다.[20] 남은 반군은 계속 저항하며 큰 사상자를 냈지만, 3일 후인 1638년 4월 15일에 진압되었다.[21] 막부군은 반란 가담자들을 처참하게 처형했으며, 살아남은 사람들은 숨은 기리시탄(隠れキリシタン)이 되었다. 시마바라의 난 이후 막부는 금교령을 강화하고 쇄국(鎖國) 정책을 추진하게 된다.[41][42][43][44]

4. 결과 및 영향

시마바라의 난으로 인해 에도 막부는 가톨릭을 본격적으로 탄압하게 된다. 시마바라의 난 이전에 도쿠가와 이에야스는 호소카와 가라샤가 독실한 가톨릭 신자인 것을 알고도 묵인했을 정도로 가톨릭에 대해 관심이 없었다.

성이 함락된 후, 막부군은 약 3만 7천 명의 반란군과 동조자들을 처형했다. 아마쿠사 시로의 참수된 머리는 나가사키에 전시되었고, 하라 성(Hara Castle)의 모든 건물들은 불태워진 후 사망자들의 시체와 함께 매장되었다.[22]

막부는 유럽의 가톨릭이 반란 확산에 연루되었을 것이라고 의심했기 때문에, 포르투갈 상인들은 일본에서 추방되었다. 1639년 쇄국 정책은 더욱 강화되었고,[23][47] 기존의 기독교 금지령은 엄격하게 시행되었고, 일본의 기독교는 지하로 숨어들어가 간신히 명맥을 유지했다.[24],[48]

반란 이후 막부는 군사적으로 반란 진압에 도움을 준 영주들에게 막부가 관례적으로 요구하던 부역(賦役)을 면제해 주었다.[25] 그러나 마츠쿠라 가쓰이에의 영지는 다른 영주인 고리키 다다후사에게 주어졌고, 마츠쿠라는 막부로부터 명예로운 자결(즉, 할복(seppuku))을 강요받기 시작했다. 그러나 그의 저택에서 농민의 시체가 발견되어 그의 폭정과 잔혹함이 드러난 후, 마츠쿠라는 에도에서 참수당했다. 테라자와 가타타카의 영지 또한 몰수되었고, 그는 할복하여 그의 가문은 멸망했다.[26]

시마바라 반도의 대부분 마을들은 반란으로 인해 남성 인구의 심각한 손실을 입었다. 논밭과 다른 농작물을 경작하기 위해 일본 전역에서 이주민들이 유입되어 땅을 다시 개척했다. 모든 주민들은 현지 사찰에 등록되었고, 승려들은 신도들의 종교적 소속을 보증해야 했다.[27],[49] 반란 이후, 불교는 그 지역에서 강력하게 장려되었다. 시마바라 반도의 마을들은 일본 다른 지역에서의 대규모 이주로 인해 다양한 방언들이 혼재되어 있다.

시마바라 반도와 아마쿠사 제도에서는 섬 바라의 난 이후 인구가 격감했기 때문에, 막부는 각 번에 아마쿠사 ·시마바라로의 대규모 농민 이주를 명령했다.[52][53] 1643년에는 5000명[54] 정도였던 아마쿠사 제도의 인구는 1659년에는 1만 6천 명으로 증가했다.[55] 1805년에는 12만 명[56], 1829년에는 14만 명으로 증가했다.[57]

섬하라의 난이 아마쿠사와 연동된 근본적인 이유는, 테라자와 히로타카가 아마쿠사의 석고(石高)를 과대하게 산정하고 아마쿠사의 실정을 무시한 통치를 행했기 때문이다. 아마쿠사의 석고에 대해, 히로타카는 밭의 수확량을 3만 7천 석, 뽕나무·차·소금·어업 등의 운상(運上)을 5천 석, 합계 4만 2천 석으로 결정했지만, 현실은 그 절반 정도의 석고밖에 없었다. 실제의 2배의 수확이 있다는 전제 하에 행해진 징세는 극도로 가혹하여, 농민과 어민을 포함한 백성 신분의 사람들을 몰아넣었고, 무사 신분에서 백성 신분으로 전락하여 마을의 지도층이 된 구 고니시가(小西家) 가신들을 중심으로 은밀하게 일기(一揆)의 맹약이 성립되었다.

섬하라의 난 후, 야마자키 이에하루가 아마쿠사의 영주가 되어 후쿠오카 번이 성립되었지만, 3년 만에 사누키 국의 마루가메 번으로 국교(国替え)되었다. 아마쿠사는 막부 직할령(이른바 덴료)이 되고, 스즈키 시게나리가 초대 대관(代官)이 되었다. 시게나리는 선(禅)의 교리 사상이 기리시탄 신앙에 대항할 수 있다고 생각하여, 조동종의 승려가 된 형 스즈키 마사조를 아마쿠사에 초청하여 주민 교화에 힘썼다. 한편, 오야노시마 등 주민이 거의 전몰하여 무인 지대가 된 지역에는 주변 여러 번에서 이주민을 모아 복구에 힘썼다.

스즈키 시게나리가 키나이로 전출한 후, 미카와 국의 타하라 번에서 이봉(移封)된 토다 타다마사를 번주로 삼아 다시 후쿠오카 번이 립번(立藩)되었다. 타다마사는 테라자와 히로타카가 건설한 후쿠오카 성을 파괴하고, 남은 삼의 마루에 기능을 옮긴 진야식으로 했다. 이것은 영주의 번청을 석고에 상응하여 간소화함으로써 성의 유지 관리에서 오는 영민의 부담을 경감하기 위한 것이었다. 또한 타다마사는 아마쿠사는 온난하지만 섬이 많아 농업 생산력이 낮기 때문에 사영(私領)에는 적합하지 않다고 하여, 막부 직할령으로 할 것을 제안했다. 타다마사의 제안은 받아들여져, 아마쿠사는 간분 11년(1671년)에 다시 막부 직할령이 되었다. 그 후에도 아마쿠사는 막부의 직접적인 통치하에 놓여 메이지 유신까지 번의 설치 및 다른 번으로의 편입은 이루어지지 않았다. 한편, 시마바라 번은 마쓰쿠라 씨(松倉氏) 이후에 들어온 도쿠가와 씨(徳川氏)의 부대 가신인 고리키(高力)·마쓰다이라(松平)·토다(戸田)의 3씨에 의해 통치되었고, 안에이 3년(1774년)에 후카미조 마쓰다이라가를 번주로 삼은 후, 폐번치현을 맞이했다.

아마쿠사의 경우, 난의 평정 후에도 시모시마의 일부 등에 기리시탄이 남았다.[58] 1805년(분카 2년)에 아마쿠사 지방의 4개 마을에 대해 기리시탄에 대한 조사가 행해져 5200명에게 혐의가 걸렸지만, 주민들은 기리시탄임을 부정했고, 막부 측은 밟는 그림과 서약만으로 사면했다(아마쿠사 무너짐).[58][59][60]

산발적인 지역적 농민 반란을 제외하면, 시마바라 반란은 보신 전쟁까지 일본에서 일어난 마지막 대규모 무장 충돌이었다.[28] 막부는 로마 가톨릭 계열 기독교도가 반란 확대에 가담했다는 의심에 빠져 포르투갈인 무역상들을 국외 추방했다. 간에이 17년(1640년), 막부는 종문개역을 설치하여 기독교 탄압을 강화했는데, 미국의 역사가 조지 엘리슨은 기독교도 탄압의 책임자를 나치의 홀로코스트에서 주도적인 역할을 한 아돌프 아이히만과 비교했다.[50][51]

4. 1. 처벌

막부는 반란군을 가혹하게 처단했고, 시마바라 반도와 아마쿠사 제도의 기리시탄들은 대부분 죽임을 당했다. 살아남은 기리시탄들은 가쿠레키리시탄이 되었다.[24] 시마바라의 난 이후 막부의 가톨릭 정책은 더욱 엄격해졌고, 쇄국 정책을 추진하는 결과를 낳았다.[23] 또한, 일국일성령(一国一城令)에 따라 폐성된 성곽들을 반란 거점으로 사용하지 못하도록 파괴했다.시마바라 번주 마쓰쿠라 가쓰이에는 가혹한 세금 징수로 봉기를 일으킨 책임을 물어 개역 처분되었고, 참형에 처해졌다.[26] 에도 시대에 다이묘가 할복(切腹)이 아닌 참수형을 받은 것은 이례적인 일이다. 아마쿠사의 테라자와 가타타카도 영지를 몰수당했고, 이후 정신 이상을 일으켜 자결하여 가문이 단절되었다.[26] 사가 번주 나베시마 가쓰시게는 군율을 어기고 멋대로 공격을 개시하여 6개월간 폐문 처벌을 받았다.

막부는 포르투갈 상인들을 추방하고,[23] 1639년에 쇄국 정책을 더욱 강화했다. 1670년 포르투갈에서 무역을 위한 공식 사절단을 보냈을 때, 에도 막부는 포르투갈 선원을 포함한 57명을 처형하고 배를 불태웠으며, 몇 명만 남겨 본국으로 돌려보내면서 경고했다.

봉기가 진압된 후 조선의 동래부사(東萊府使) 정양필(鄭良弼)에 의해 조선 조정에도 시마바라 봉기가 보고되었다.[68]

성이 함락된 후, 막부군은 약 3만 7천 명의 반란군과 동조자들을 처형했다. 아마쿠사 시로의 참수된 머리는 나가사키에 전시되었고, 하라 성(Hara Castle)의 모든 건물들은 불태워진 후 사망자들의 시체와 함께 매장되었다.[22]

반란 이후 막부는 군사적으로 반란 진압에 도움을 준 영주들에게 부역(賦役)을 면제해주었다.[25] 시마바라 반도의 대부분 마을들은 반란으로 인해 남성 인구가 심각하게 줄어들어, 일본 전역에서 이주민들이 유입되어 땅을 다시 개척했다. 모든 주민들은 현지 사찰에 등록되었고, 승려들은 신도들의 종교적 소속을 보증해야 했다.[27]

시마바라의 난은 보신 전쟁까지 일본에서 일어난 마지막 대규모 무장 충돌이었다.[28]

4. 2. 막부의 정책 변화

시마바라의 난으로 인해 에도 막부는 가톨릭을 본격적으로 탄압하게 된다. 시마바라의 난 이전 도쿠가와 이에야스는 호소카와 가라샤가 독실한 가톨릭 신자인 것을 알고도 묵인했을 정도로 가톨릭에 대해 관심이 없었다.하라 성(Hara Castle)이 함락된 후, 막부군은 약 3만 7천 명의 반란군과 동조자들을 처형했다. 아마쿠사 시로(Amakusa Shirō)의 참수된 머리는 나가사키(Nagasaki)로 보내져 공개적으로 전시되었고, 하라 성의 모든 건물들은 불태워진 후 모든 사망자들의 시체와 함께 매장되었다.[22]

막부는 유럽의 가톨릭이 반란 확산에 연루되었을 것이라고 의심했기 때문에, 포르투갈 상인들은 일본에서 추방되었다. 1639년 쇄국 정책은 더욱 강화되었고,[23],[47] 기존의 기독교 금지령은 엄격하게 시행되었고, 일본의 기독교는 지하로 숨어들어가 간신히 명맥을 유지했다.[24],[48]

반란 이후 막부는 군사적으로 반란 진압에 도움을 준 영주들에게 막부가 관례적으로 요구하던 부역(賦役)을 면제해 주었다.[25] 그러나 마츠쿠라 가쓰이에(Matsukura Katsuie)의 영지는 다른 영주인 고리키 다다후사(Kōriki Tadafusa)에게 주어졌고, 마츠쿠라는 막부로부터 명예로운 자결(즉, 할복(seppuku))을 강요받기 시작했다. 그러나 그의 저택에서 농민의 시체가 발견되어 그의 폭정과 잔혹함이 드러난 후, 마츠쿠라는 에도(Edo)에서 참수당했다. 테라자와 가타타카(Terazawa Katataka)의 영지 또한 몰수되었고, 그는 할복하여 그의 가문은 멸망했다.[26]

시마바라 반도(Shimabara Peninsula)의 대부분 마을들은 반란으로 인해 남성 인구의 심각한 손실을 입었다. 논밭과 다른 농작물을 경작하기 위해 일본 전역에서 이주민들이 유입되어 땅을 다시 개척했다. 모든 주민들은 현지 사찰에 등록되었고, 승려들은 신도들의 종교적 소속을 보증해야 했다.[27],[49] 반란 이후, 불교는 그 지역에서 강력하게 장려되었다. 시마바라 반도의 마을들은 일본 다른 지역에서의 대규모 이주로 인해 다양한 방언들이 혼재되어 있다.

산발적인 지역적 농민 반란을 제외하면, 시마바라 반란은 보신 전쟁(Boshin War)까지 일본에서 일어난 마지막 대규모 무장 충돌이었다.[28] 막부는 로마 가톨릭 계열 기독교도가 반란 확대에 가담했다는 의심에 빠져 포르투갈 무역상들을 국외로 추방했다. 간에이 17년(1640년), 막부는 종문개역을 설치하여 기독교 탄압을 강화했는데, 미국의 역사가 조지 엘리슨은 기독교도 탄압의 책임자를 나치의 홀로코스트에서 주도적인 역할을 한 아돌프 아이히만과 비교했다.[50][51]

4. 3. 지역 사회의 변화

시마바라의 난은 에도 막부가 가톨릭을 본격적으로 탄압하는 계기가 되었다. 난 이전에는 도쿠가와 이에야스가 호소카와 가라샤의 신앙을 묵인할 정도로 가톨릭에 큰 관심이 없었으나, 난 이후 막부는 가톨릭 세력이 반란에 연루되었다고 의심하여 포르투갈 상인들을 추방하고 쇄국 정책을 강화했다.[23] 기독교 금지령이 엄격하게 시행되면서 일본의 기독교는 지하로 숨어들어 명맥을 유지했다.[24]난이 진압된 후, 막부군은 3만 7천여 명의 반란 가담자들을 처형하고 아마쿠사 시로(Amakusa Shirō)의 머리를 나가사키(Nagasaki)에 전시했으며, 하라 성(Hara Castle)을 파괴했다.[22]

또한, 반란 진압에 공을 세운 영주들에게는 부역을 면제해 주었으나,[25] 폭정을 일삼은 마츠쿠라 가쓰이에(Matsukura Katsuie)는 참수되었고, 테라자와 가타타카(Terazawa Katataka)의 영지도 몰수되어 가문이 멸망했다.[26]

시마바라 반도(Shimabara Peninsula)와 아마쿠사 제도(天草諸島)는 반란으로 인해 인구가 격감하자, 막부는 각 번에 농민 이주를 명령하여[52][53] 농지를 개간하고 지역 사회를 재건했다. 1643년 5천여 명[54]이었던 아마쿠사 제도의 인구는 1659년 1만 6천 명,[55] 1805년 12만 명,[56] 1829년에는 14만 명으로 증가했다.[57] 주민들은 사찰에 등록되어 종교적 소속을 보증받았으며,[27] 불교가 장려되었다. 이러한 과정에서 다양한 지역의 방언이 혼재되는 등 독특한 지역 문화가 형성되었다.

테라자와 히로타카(寺沢広高)의 과도한 세금 징수는 농민과 어민을 포함한 백성들을 궁핍하게 만들었고, 이는 고니시 가(小西家) 가신들을 중심으로 한 반란의 주요 원인 중 하나였다. 난 이후, 야마자키 이에하루(山崎家治)가 아마쿠사의 영주가 되었으나 곧 사누키 국(讃岐国) 마루가메 번(丸亀藩)으로 옮겨졌고, 아마쿠사는 막부 직할령(덴료(天領))이 되었다. 초대 대관 스즈키 시게나리(鈴木重成)는 조동종(曹洞宗) 승려인 형 스즈키 마사조(鈴木正三)를 초청하여 주민 교화에 힘썼다.

오야노시마(大矢野島) 등 인구가 거의 전멸한 지역에는 주변 번에서 이주민을 모아 복구에 힘썼다. 이후 토다 타다마사(戸田忠昌)가 후쿠오카 번(富岡藩)의 번주가 되었으나, 농업 생산력이 낮은 아마쿠사를 막부 직할령으로 할 것을 제안했고, 이는 받아들여져 아마쿠사는 다시 막부 직할령이 되었다. 시마바라 번(島原藩)은 후카미조 마쓰다이라가(深溝松平家)가 번주가 된 후 폐번치현(廃藩置県)을 맞이했다.

아마쿠사에서는 난 이후에도 시모시마 일부에 기리시탄이 남아있었다.[58] 1805년 기리시탄 조사가 이루어져 5200명이 혐의를 받았으나, 주민들은 혐의를 부인했고 막부는 밟는 그림(踏み絵)과 서약만으로 사면했다(아마쿠사 무너짐(天草崩れ)).[58][59][60]

시마바라의 난은 보신 전쟁(Boshin War) 이전까지 일본에서 일어난 마지막 대규모 무장 충돌이었다.[28]

5. 역사적 평가 및 의의

만화 《소년탐정 김전일》의 소재로 사용되기도 했으며, (주)SNK에서 개발한 사무라이 스피릿츠라는 게임의 마지막 보스인 야마쿠사 시로 도키사다는 그의 이름을 따서 붙인 것이다.

는 千人塚/'''센닌즈카'''일본어라고도 알려져 있으며, 구마모토현 레이호쿠정에 있다. 1647년에 아마쿠사 반란 이후 아마쿠사 제도의 초대 현감인 스즈키 시게나리가 세웠다.[29][30] 시모시마섬의 북서쪽 끝, 바닷가 언덕에 위치한 이 비석은 높이 1.92미터, 너비 82센티미터, 두께 41센티미터의 자연적인 안산암 단석이다. 고인의 평안한 안식을 위한 추모 의식을 위한 불교식 명문이 새겨진 ''쿠요토''(供養塔) 형태의 탑이다. 이곳은 반란군이 근처 도미오카 성으로 진군하기 전에 집결했던 곳이며, 아마쿠사 반란 종식 후 도쿠가와 막부에 의해 처형된 반란군 생존자들의 무덤이라고 전해진다. 1937년 국가사적으로 지정되었다.[29][30]

참조

[1]

서적

Merchant Sail

https://books.google[...]

Fairburn Marine Educational Foundation

1945

[2]

웹사이트

WISHES

http://www.uwosh.edu[...]

Uwosh.edu

1999-02-05

[3]

학술지

島原の乱 : 宗教一揆的要素の再評価

http://hdl.handle.ne[...]

2009-07-31

[4]

서적

Japan's Modern Century

[5]

서적

Japan

[6]

서적

Sources of Japanese Tradition: From Earliest Times to 1600

[7]

서적

[8]

서적

Nihon no Kassen

1994

[9]

서적

[10]

서적

Japan: Its History and Culture

[11]

서적

1994

[12]

서적

Nihon no Meijōshū

2001

[13]

서적

Giving Up the Gun

1994

[14]

서적

A Book of Five Rings

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

Recollections of Japan

[18]

서적

Dictionary of Battles

[19]

서적

1994

[20]

서적

[21]

서적

World Trade Systems of the East and West

Brill

2017

[22]

서적

1994

[23]

서적

A History of Japan

[24]

서적

[25]

서적

Treasures among Men

[26]

웹사이트

Karatsu domain on "Edo 300 HTML"

http://www.asahi-net[...]

2008-10-05

[27]

서적

Tokugawa Religion

[28]

서적

[29]

웹사이트

富岡吉利支丹供養碑

https://kunishitei.b[...]

Agency for Cultural Affairs

2024-08-31

[30]

서적

(国指定史跡事典) National Historic Site Encyclopedia

学生社

2012

[31]

서적

オランダ商館長日記

1637-12-17

[32]

서적

Matsukura Shigemasa

[33]

서적

Events in Filipinas, 1630–32

1632-07-02

[34]

서적

Shimabara Hantō-shi

[35]

서적

Matsukura Shigemasa

[36]

서적

[37]

서적

Nihon Rekishi Sōsho, vol. 39, Kanei Jidai

Yoshikawa Kobunkan

[38]

서적

The Company and the Shogun: The Dutch Encounter with Tokugawa Japan

Columbia Univ. Press

[39]

서적

原城発掘

新人物往来社

[40]

간행물

常山紀談

2018-11

[41]

간행물

オランダ商館長日記

2018-11

[42]

간행물

オランダ商館長日記

2018-11

[43]

간행물

綿考輯録

[44]

학술지

Gulliver’s Travels, Japan and Engelbert Kaempfer

[45]

학술지

寛永十四・十五年(島原の乱)当時の藩と島原の乱出兵状況(稿):島原の乱の使者の戦い(3)

https://doi.org/10.2[...]

学校法人 尚絅学園 尚絅学園研究紀要編集委員会

2022-02-22

[46]

학술지

島原の乱の使者の戦い(4)土佐藩の場合 (尚絅学園創立百二十五周年記念号)

https://www.shokei-g[...]

尚絅大学

2022-02-22

[47]

서적

A History of Japan

[48]

서적

[49]

서적

Tokugawa Religion

[50]

서적

Deus Destroyed, The Image of Christianity in Early Modern Japan

Harvard University Press

[51]

학술지

THE “KURODA PLOT” AND THE LEGACY OF JESUIT SCIENTIFIC INFLUENCE IN SEVENTEENTH CENTURY JAPAN

[52]

서적

天草島原の乱とその前後

天草市

[53]

서적

年表日本歴史 4 安土桃山・江戸前期

筑摩書房

[54]

간행물

天草郡記録

[55]

간행물

万治元戌年より延享三年迄の人高覚

[56]

간행물

高浜村「村鑑」

[57]

간행물

『天草郡総人高帳』

[58]

백과사전

天草崩れ

https://kotobank.jp/[...]

[59]

백과사전

天草崩れ

https://kotobank.jp/[...]

[60]

백과사전

天草崩れ

https://kotobank.jp/[...]

[61]

기타

네덜란드 상관장 일기

1637-12-17

[62]

기타

[63]

기타

[64]

기타

[65]

기타

[66]

기타

[67]

기타

[68]

기타

인조실록

1638-03-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com