아스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아스는 고대 노르드어로 신들을 의미하는 단어로, 복수형은 에시르(Æsir)이며 단수형은 아스(Áss)이다. 이 단어는 고대 영어의 ōs, 고트어의 Ansis, 고대 고지 독일어의 ans 등과 어원을 공유하며, 원시 게르만어 *ansuz에서 유래된 것으로 추정된다. 에시르는 북유럽 신화에서 오딘, 토르, 프레이야 등 주요 신들을 포함하며, 바니르 신족과의 전쟁인 에시르-바니르 전쟁과 관련된 이야기가 전해진다. 에시르와 바니르의 관계에 대해서는 종교적 갈등, 사회 계층 반영, 인도유럽 신화의 영향 등 다양한 학설이 존재한다. 오늘날에는 게르만 이교주의를 재건하는 아사트루라는 종교 운동에서 에시르 신앙을 실천하며, 지명에도 아스 또는 관련 용어가 사용된 사례가 있다.

더 읽어볼만한 페이지

| 아스 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 어원 | 고대 노르드어: Áss (단수), Æsir (복수) 고대 영어: ōs (단수), Ēse (복수) |

| 성별 | 남성 및 여성 |

| 구성원 | 오딘, 토르, 티르, 프리그, 발드르, 헤임달, 브라기, 이드룬, 에이르, 시프, 사가, 베르, 울르, 포르세티, 뢴, 신, 게피온, 풀라, 바르, 로픈, 뵤그빈, 셰픈, 바르, 보르, 빌링 등 |

| 주요 역할 | 권력, 전쟁, 지배 |

| 거주지 | 아스가르드 |

| 특징 | |

| 설명 | 아스(Áss)는 고대 노르드어로 '신'을 의미하며, 복수형은 에시르(Æsir)이다. 에시르는 노르드 신화에서 주신족으로, 반 신족과는 대립 관계에 있었으나 화해하고 공존하게 되었다. 에시르는 강력한 힘과 뛰어난 능력을 지니고 있으며, 인간 세계에 깊숙이 관여한다. 에시니에르는 여성 에시르를 지칭한다. |

| 신화 속 역할 | |

| 창조 및 질서 유지 | 에시르는 오딘을 중심으로 세계를 창조하고 질서를 유지하는 역할을 한다. 거인족과의 싸움에서 승리하고 세계를 지배하게 되었다. |

| 인간과의 관계 | 에시르는 인간에게 숭배를 받으며, 인간의 삶에 영향을 미친다. 영웅을 선택하여 돕거나 시험하기도 한다. |

| 라그나로크 | 라그나로크에서 에시르는 거인족과 최후의 전쟁을 벌이며, 대부분 파멸한다. 그러나 일부 신은 살아남아 새로운 세계를 건설한다. |

2. 어원 및 용어

'아스'(Áss|아스non)와 그 복수형 '에시르'(Æsir|에시르non)는 북유럽 신화에 등장하는 주요 신족을 지칭하는 용어이다. 이 단어는 고대 노르드어에서 유래했으며, 고대 영어의 '오스'(ōs|오스ang)나 고트어의 '안시스'(Ansis|안시스la)와 같이 다른 게르만어파 언어에서도 관련된 형태가 발견된다. 여성형으로는 '아쉬냐'(ásynja|아쉬냐non)가 사용되었다.

'아스'의 어원은 원시 게르만어 '*안수즈'()로 거슬러 올라가며, 이는 '신'을 의미하는 원시 인도유럽어 뿌리나 '기둥'을 의미하는 게르만어 어근과 연관될 수 있다는 설이 있다. 중세에는 에시르가 아시아에서 왔다는 설명도 있었으나, 현대 학계에서는 이를 신화 자체의 내용보다는 후대의 해석으로 간주한다.

'아스'는 아스가르드(Ásgarð, '아스의 울타리'), 토르의 별칭인 '아사토르'(Asa-Þórr, '아스-토르')와 같은 여러 고대 노르드어 복합어에 쓰였다. 또한 현대 스웨덴어에서 '천둥'을 뜻하는 '오스카'(åska|오스카sv)는 '아스의 몰아침'이라는 의미에서 파생된 것으로 보이며, 오스왈드(Oswald)와 같은 게르만 인명에서도 그 흔적을 찾아볼 수 있다.

2. 1. 어원

현대 영어 단어 'Æsir'는 복수형 고대 노르드어 æsir|에시르non에서 유래했으며, 단수형은 áss|아스non이다. 고대 영어에서는 이와 동족 관계인 ōs|오스ang (복수형 ēse|에세ang)가 사용되었다. 대륙 서게르만어에서는 Ansila, Ansgeir, Anshram과 같은 인명 및 지명에서만 확인된다. 동족 관계 단어 Ansis|안시스la는 6세기 게티카에서 요르다네스에 의해 원래 고트어 단어의 라틴어화된 형태로 기록되었으며, 유헤메리즘적으로 해석된 반신반인 초기 고트족 통치자들의 이름으로 사용되었다. 고대 고지 독일어에서는 *ans|안스goh*, 복수형 *ensî|엔시goh*로 재구성된다.

고대 노르드어에서 해당하는 여성형은 ásynja|아쉬냐non (복수형: ásynjur|아쉬뉴르non)이며, 여성형을 나타내는 -ynjanon 접미사를 추가하여 형성되었다. "여성 áss|아스non"에 해당하는 동족어는 고대 노르드어 외에는 확인되지 않으며, 이에 상응하는 서게르만어 단어는 여성형 접미사 -''inī'' 또는 -''injō''를 사용하여 별도로 파생되었을 것이다.

원시 게르만어 형태는 일반적으로 로 재구성된다. 이 단어 형태는 로마 제국 시대 동안 원시 게르만어에서 여신 (잠재적으로 "전투 여신"으로 번역)의 구성 요소로 확인되며, 아마도 기원후 200년경의 비모세 버클에 새겨진 비문 ''a(n)sau wīja'' ("나는 이것을 에시르에게 바친다")에서도 확인된다. 단어 는 다시 원시 인도유럽어 *에서 파생된 것으로 일반적으로 추정되며, 이는 ásura, ahura|아후라ae ("신" 또는 "주") 및 ḫāši|하쉬hit ("출산하다" 또는 "낳다")와 밀접한 관련이 있다. 또는 "에시르"라는 용어는 ("광선" 또는 "기둥")과 관련이 있으며, 이는 áss|아스non ("집의 주요 빔")의 조상이다. 이 경우, 이 이름은 아마도 신과 조각된 기둥을 게르만 이교에서 동일시한 것에서 유래했을 것이다.

스노리 스투를루손과 삭소 그라마티쿠스는 "에시르"라는 용어가 대신 "Ásiamenn|아시아멘non"("아시아인")에서 유래했으며, 신들이 아시아에서 기원하여 나중에 북유럽으로 이주했다는 아이디어를 제시했다. 그러나 이것은 현대 학자들에 의해 뒷받침되지 않으며, 게르만 신화의 실제 반영이라기보다는 스칸디나비아 민족을 고대 및 기독교와 연결하려는 중세 학문에 기인한 것으로 여겨진다.

Áss|아스non는 Asbrú("아스의 다리"), Ásgarð("아스의 집" 또는 "울타리"), ásmegin|아스메긴non("아스의 힘") 및 토르의 이름 Asa-Þórr|아사토르non("아스-토르")와 Asabragr|아사브라그non("아스-주")와 같은 고대 노르드어 복합 명사에서도 발견된다. 중세 언어에서 학술 차용어를 제외하고, æsir|에시르non에서 파생된 현대 단어는 "천둥 번개"를 의미하는 åska|오스카sv 뿐이며, 이는 이전의 åsekja|오세캬sv("아스의 운전")에서 파생되었으며, 이는 재구성된 고대 동 노르드어 *ās-ækia|아스애키아non에서 파생되었을 것이다. 이는 천둥 번개가 토르가 하늘을 가로질러 달리는 데서 비롯된다는 믿음을 언급한 것이다.

에시르라는 용어는 여러 게르만어에서 게르만 이름의 일부를 형성한다. 예를 들어 Ósbeorn|오스베오른ang, Óslác, Ósweald|오스왈드ang (현대 영어: Oswald)와 이에 상응하는 고대 노르드어 Ásbjörn|아스비요른non, Áslákr|아슬라크non 및 Ásvaldr|아스발드non가 있다. 다른 예로는 Óswine|오스위네ang와 Ásmundr|아스문드non가 있다. 일부 원시 노르드어 개인 이름에는 가 포함되어 있다. 예를 들어 Ansugastiz|안수가스티즈gem, Ansugīslaz|안수기슬라즈gem 및 *Ansulaibaz|안술라이바즈gem 등이 있다.

2. 2. 파생 용어

고대 노르드어에서 Ássnon는 여러 복합 명사에 사용되었다. 예를 들어 Asbrúnon("아스의 다리"), Ásgarðnon("아스의 울타리" 또는 "집"), ásmeginnon("아스의 힘") 등이 있다. 또한 토르의 이름인 Asa-Þórrnon("아스-토르")와 Asabragrnon("아스-주")에도 사용되었다.

현대 스웨덴어에서 "천둥 번개"를 뜻하는 åskasv는 '아스의 운전'을 의미하는 이전 형태 åsekjasv에서 파생된 유일한 현대 파생어(학술적 차용어 제외)이다. 이는 재구성된 고대 동 노르드어 *ās-ækianon에서 유래했을 것으로 추정되며, 토르가 하늘을 가로질러 마차를 몰며 천둥을 일으킨다는 믿음과 관련이 있다.

고대 노르드어에서 '아스'의 여성형은 ásynjanon (복수형: ásynjurnon)이다.

'아스' 또는 그 동족어(예: 고대 영어 ōsang)는 여러 게르만 이름에서도 발견된다. 예를 들면 고대 영어의 Ósbeornang, Óslácang, Óswealdang (현대 영어: 오스왈드), Óswineang 등이 있으며, 이에 해당하는 고대 노르드어 이름으로는 Ásbjörnnon, Áslákrnon, Ásvaldrnon, Ásmundrnon 등이 있다.

2. 3. 다른 신족과의 관계

현대 영어 용어 "Æsir"는 복수형 고대 노르드어 æsirnon에서 유래되었으며, 단수형은 ássnon이다. 고대 영어에서는 이와 동족 관계인 ōsang (복수형 ēseang)가 사용되었다. 대륙 서게르만어에서는 Ansila, Ansgeir, Anshram과 같은 인명 및 지명에서만 확인된다. 동족 관계 단어 Ansisla는 6세기 CE 작품 게티카에서 요르다네스에 의해 원래 고트어 단어의 라틴어화된 형태로 기록되었으며, 유헤메리즘적 반신반인 초기 고트족 통치자들의 이름으로 사용되었다. 고대 고지 독일어는 *''ansgoh''*, 복수형 *''ensîgoh''*로 재구성된다.

고대 노르드어에서 해당하는 여성형은 ásynjanon (복수형:ásynjurnon)이며, 여성형을 나타내는 -ynjanon 접미사를 추가하여 형성되었다. "여성 ássnon"에 해당하는 동족어는 고대 노르드어 외에는 확인되지 않으며, 이에 상응하는 서게르만어 단어는 여성형 접미사 -''inī'' 또는 -''injō''를 사용하여 별도로 파생되었을 것이다.

원시 게르만어 형태는 일반적으로 로 재구성된다. 이 단어 형태는 로마 제국 시대 동안 원시 게르만어에서 여신 (잠재적으로 "전투 여신"으로 번역)의 구성 요소로, 아마도 기원후 200년경의 비모세 버클에 새겨진 비문 ''a(n)sau wīja'' ("나는 이것을 에시르에게 바친다")에서도 확인된다. 단어 는 다시 원시 인도유럽어 *''h₂ems-u-''에서 파생된 것으로 일반적으로 추정되며, 이는 ásurasa, ahuraave ("신" 또는 "주") 및 ḫāšihit ("출산하다" 또는 "낳다")와 밀접한 관련이 있다. 또는 "에시르"에 대한 용어는 ("광선" 또는 "기둥")과 관련이 있으며, 이는 ássnon ("집의 주요 빔")의 조상이다. 이 경우, 이 이름은 아마도 신과 조각된 기둥을 게르만교에서 동일시한 것에서 유래했을 것이다.

스노리 스투를루손과 삭소 그라마티쿠스는 "에시르"라는 용어가 대신 "Ásiamennnon"("아시아인")에서 유래되었으며, 신들이 아시아에서 기원하여 나중에 북유럽으로 이주했다는 아이디어를 제시했다. 그러나 이것은 현대 학자들에 의해 뒷받침되지 않으며, 게르만 신화의 실제 반영이라기보다는 스칸디나비아 민족을 고대 및 기독교와 연결하려는 중세 학문에 기인한다.

3. 주요 신

에시르 신족에는 많은 신들이 속해 있으며, 이들은 크게 남성 신인 아스(áss|아스non)와 여성 신인 아쉬뉴르(ásynja|아쉬뉴르non)로 나뉜다.

주요 남성 신으로는 최고신 오딘, 천둥의 신 토르, 빛의 신 발두르, 바다와 바람의 신 뇨르드, 활과 스키의 신 울, 풍요의 신 프레이, 군신 튀르, 시의 신 브라기, 무지개 다리의 수호신 헤임달, 눈 먼 호드, 사법신 포르세티, 발리, 비다르, 교활함의 신 로키 등이 있다.

주요 여성 신으로는 오딘의 아내 프리그, 사랑의 여신 프레이야, '청춘의 사과'를 가진 이둔, 토르의 아내 시프 등이 있다. 스노리 스투를루손은 《산문 에다》에서 사가, 에이르, 게피온, 풀라, 쇼픈, 로픈, 바르, 뵈르, 쉰, 흐린, 스노트라, 그나, 솔, 빌, 요르드 등 더 많은 아쉬뉴르를 언급하고 있다. 발두르의 아내 난나 등 다른 여신들은 상대적으로 활약상이 적게 묘사된다.

각 신들에 대한 자세한 설명은 아래 하위 섹션에서 다룬다.

3. 1. 남성 신

스노리 스투를루손의 산문 에다 중 길파기닝과 툴루르 등 여러 자료에 언급된 주요 남성 에시르 신들은 다음과 같다.

- 오딘: 전쟁, 지혜, 마법, 시, 죽음의 신이자 에시르의 최고신이다. 뛰어난 통찰력과 리더십으로 신들의 세계를 이끈다.

- 토르: 천둥, 번개, 참나무, 힘, 인류 보호의 신이다. 강력한 망치 묠니르를 사용하여 거인과 괴물들로부터 신들과 인간 세계를 지킨다.

- 발드르: 빛, 아름다움, 순결, 기쁨의 신이다. 그의 죽음은 라그나로크의 전조가 되는 비극적인 사건이다.

- 뇨르드: 바다, 항해, 바람, 어업, 부, 풍작의 신이다. 본래 바니르 신족 출신이었으나, 에시르-바니르 전쟁 이후 평화의 증표로 에시르에 합류했다.

- 프레이: 풍요, 번영, 평화, 여름, 햇빛, 비, 남성 생식력의 신이다. 바니르 신족 출신이며 뇨르드의 아들이다.

- 티르: 정의, 법, 전쟁 맹세, 용기의 신이다. 늑대 펜리르에게 한 팔을 희생한 일화로 유명하며, 그의 용기와 희생정신은 높이 평가된다.

- 브라기: 시, 웅변, 음악의 신이다. 지혜와 말솜씨로 유명하며, 종종 긴 수염을 가진 모습으로 묘사된다.

- 헤임달: 신들의 세계인 아스가르드와 인간 세계인 미드가르드를 잇는 비프로스트 다리의 수호신이다. 뛰어난 시력과 청력을 가지고 있으며, 라그나로크의 시작을 알리는 걀라르호른 나팔을 분다.

- 회드: 눈먼 신이다. 로키의 계략에 속아 실수로 형제인 발드르를 죽이게 되는 비극적인 인물이다.

- 포르세티: 정의, 평화, 진실, 중재의 신이다. 신들과 인간 사이의 분쟁을 공정하게 해결하는 역할을 한다.

- 발리: 오딘과 거인 여성 린드 사이에서 태어난 아들이다. 형 발드르의 죽음을 복수하기 위해 태어났다고 전해진다.

- 비다르: 오딘과 거인 여성 그리드 사이에서 태어난 아들이다. 침묵의 신으로도 불리며, 라그나로크에서 아버지 오딘을 삼킨 늑대 펜리르를 죽여 복수한다.

- 울: 활, 스키, 사냥, 겨울, 결투의 신이다. 뛰어난 궁수이자 스키 선수로 묘사된다.

- 로키: 교활함, 속임수, 장난, 불의 신이다. 비록 거인족 출신이지만 오딘과 의형제를 맺고 에시르 신들과 함께 지낸다. 그러나 종종 신들에게 문제를 일으키며, 라그나로크에서는 신들의 적대자로 등장하는 등 복잡하고 양면적인 모습을 보인다.

3. 2. 여성 신

스노리 스투를루손의 《산문 에다》에는 여러 아쉬뉴르(Ásynjur|아쉬뉴르non, 여성 아스)가 언급된다. 《길파기닝》과 《툴루르》에 등장하는 주요 여성 신들은 다음과 같다.| 순서 (길파기닝 기준) | 이름 | 설명 | 출처 |

|---|---|---|---|

| 1 | 프리그 | 오딘의 아내. 결혼, 가정, 운명의 여신이다. | |

| 2 | 사가 | 역사와 이야기의 여신. 무녀로도 묘사된다. | |

| 3 | 에이르 | 치유의 여신. 의술에 능통하다. | |

| 4 | 게피온 | 쟁기질과 처녀의 여신. | |

| 5 | 풀라 | 프리그의 시녀이다. | |

| 6 | 프레이야 | 사랑, 아름다움, 풍요, 마법, 전쟁의 여신. 바니르 신족 출신이지만 에시르와 함께 지낸다. | |

| 7 | 쇼픈 | 사람들 사이의 사랑과 관계를 이끄는 여신이다. | |

| 8 | 로픈 | 금지된 사랑을 포함하여 남녀의 결합을 허락하는 여신이다. | |

| 9 | 바르 | 사람들 사이의 맹세와 서약을 듣고 어기는 자를 벌하는 여신이다. | |

| 10 | 뵈르 | 지혜롭고 탐구심이 강하여 어떤 것도 숨길 수 없는 여신이다. | |

| 11 | 쉰 | 문을 지키며 원치 않는 자의 출입을 막는 여신이다. | |

| 12 | 흐린 | 프리그가 보호하기로 정한 사람들을 지키는 여신. 후견인의 역할을 한다. | |

| 13 | 스노트라 | 지혜롭고 예의 바른 여신. 예절과 관련된 지식을 상징한다. | |

| 14 | 그나 | 프리그의 전령으로, 그녀의 말을 세상에 전한다. | |

| - | 이둔 | 청춘의 황금 사과를 관리하는 여신. 브라기의 아내이다. | |

| - | 시프 | 토르의 아내. 아름다운 금발 머리카락으로 유명하다. | |

| - | 난나 | 발드르의 아내. 남편의 죽음에 슬퍼하다 죽었다. | |

| - | 솔 | 태양을 의인화한 여신이다. | |

| - | 빌 | 달과 관련된 여신으로, 시간의 흐름과 연관되기도 한다. | |

| - | 요르드 | 대지의 여신. 토르의 어머니다. |

《산문 에다》의 〈툴루르〉에는 위에 언급된 신들 외에도 스카디, 시귄, 흐노스, 게르드, 일름(Ilmrnon), 뇨룬(Njörunnon), 린드, 스루드, 란 등이 아쉬뉴르로 추가로 언급된다.

4. 고대 기록

현대 영어 단어 'Æsir'는 복수형 고대 노르드어 æsirnon에서 유래했으며, 단수형은 ássnon이다. 고대 영어에서는 동족어인 ōsang (복수형 ēseang)가 사용되었다. 대륙 서게르만어에서는 Ansila, Ansgeir, Anshram과 같은 인명 및 지명에서만 발견된다. 동족어 Ansisla는 6세기 게티카에서 요르다네스에 의해 원래 고트어 단어의 라틴어화된 형태로 기록되었으며, 유헤메리즘적 관점에서 반신반인으로 여겨진 초기 고트족 통치자들의 이름으로 사용되었다. 고대 고지 독일어 형태는 *ansgoh*, 복수형 *ensîgoh*로 재구된다.

고대 노르드어에서 해당하는 여성형은 ásynjanon (복수형: ásynjurnon)이며, 여성형을 나타내는 -ynjanon 접미사를 추가하여 형성되었다. "여성 ássnon"에 해당하는 동족어는 고대 노르드어 외에는 확인되지 않으며, 이에 해당하는 서게르만어 단어는 여성형 접미사 -''inī'' 또는 -''injō''를 사용하여 별도로 파생되었을 것으로 추정된다.

원시 게르만어 형태는 일반적으로 로 재구된다. 이 단어 형태는 로마 제국 시대 동안 원시 게르만어에서 여신 (잠재적으로 "전투 여신"으로 번역)의 구성 요소로 확인되며, 아마도 기원후 200년경의 비모세 버클에 새겨진 비문 ''a(n)sau wīja'' ("나는 이것을 에시르에게 바친다")에서도 나타난다. 단어 는 다시 원시 인도유럽어 **에서 파생된 것으로 일반적으로 추정되며, 이는 산스크리트어 ásura, 아베스타어 ahuraae ("신" 또는 "주") 및 히타이트어 ḫāšihit ("출산하다" 또는 "낳다")와 밀접하게 관련되어 있다. 다른 한편으로, '에시르'라는 용어는 ("광선" 또는 "기둥")과 관련이 있으며, 이는 고대 노르드어 ássnon ("집의 주요 빔")의 조상이다. 이 경우, 이 이름은 아마도 신과 조각된 기둥을 게르만교에서 동일시한 데서 유래했을 가능성이 있다.

스노리 스투를루손과 삭소 그라마티쿠스는 "에시르"라는 용어가 "Ásiamennnon"("아시아인")에서 유래했으며, 신들이 아시아에서 기원하여 나중에 북유럽으로 이주했다는 아이디어를 제시했다. 그러나 이것은 현대 학자들에 의해 뒷받침되지 않으며, 게르만 신화의 실제 반영이라기보다는 스칸디나비아 민족을 고대 및 기독교와 연결하려는 중세 학문에 기인한 것으로 본다.

고대 노르드 신화의 많은 이야기는 아스(Æsir)와 인간이 거주하는 "이 세계"와 횸나르(jötnar)와 같은 존재가 거주하는 "다른 세계"로 구분하여 존재를 묘사하는 경향이 있다. 이러한 이야기는 종종 아스가 다른 세계에서 중요한 것을 얻거나, 다른 세계와의 사회적 교류를 통해 아스가르드에서 발생한 문제를 해결하기 위해 다른 세계로 여정을 떠나는 내용을 중심으로 전개된다. 횸나르는 또한 아스에게 끊임없는 위협으로 제시되며, 토르는 횸나르가 아스가르드와 미드가르드를 점령하는 것을 막는 역할을 한다.

이러한 아스와 횸나르 사이의 일반적인 대립 구도에도 불구하고, 그들은 생물학적으로 명확히 구분되지 않는 경우도 많다. 오딘, 토르, 로키와 같이 횸나르의 후손인 아스들도 있으며, 많은 아스들은 귀그야르(jötunn 여성)와 결혼하여 아이를 낳기도 한다. 예를 들어 오딘은 요르드와 결혼하여 토르를 낳았고, 프레이는 게르드와 결혼하여 잉글링 가문을 창시했다. 결혼이 이루어지면 귀그야르는 아스 사회에 완전히 통합되는 것으로 보인다.

더욱이, 아스는 일부 횸나르와 긍정적인 관계를 맺기도 한다. 로카세나 시에서는 에기르가 아스를 위해 연회를 주최하며, 바프스루드니르말에서는 오딘이 지혜 대결을 위해 바프스루드니르를 찾아가고, 힌들루요드 시에서는 프레이야가 오타르의 혈통을 알아내기 위해 힌들라non를 찾아가는 등, 횸나르가 지식의 근원으로 여겨지기도 한다.

4. 1. 노르드어 기록

스노리 스투를루손의 《산문 에다》에는 아스(Ás)에 대한 두 개의 목록이 있는데, 하나는 〈길파기닝〉에 있고 다른 하나는 〈툴루르〉에 있다. 이 자료들은 대체로 일치하지만 동일하지는 않다.| 구분 | 〈길파기닝〉 목록 | 〈툴루르〉 추가 목록 |

|---|---|---|

| 남성 아스 | 오딘 (〈툴루르〉에서는 이그르Yggrnon라고 불림), 토르, 뇨르드 (〈길파기닝〉에서 세 번째 아스로 나열되지만 "아스의 종족이 아니다"(Eigi er Njörðr ása ættarnon)라고 명시됨), 프레이 (〈툴루르〉에서는 잉그비-프레이Ingvi-Freyrnon라고 불림), 티르, 헤임달, 브라기, 비다르, 발리, 울르, 포르세티, 로키 | (〈툴루르〉에는 남성 아스 추가 목록 없음) |

| 여성 아시니우르 (Ásynjurnon) | 프리그, 사가, 에이르, 게피온, 풀라, 프레이야, 쇼픈, 로픈, 바르, 뵈르, 신Synnon, 흐린Hlínnon, 스노트라, 그나, 솔Sólnon, 빌Bilnon | 스카디, 시귄, 흐노스, 게르드, 요르드, 이둔, 일름Ilmrnon, 뇨룬Njörunnon, 난나, 린드, 스루드, 란 |

하지만 일부 학자들은 《산문 에다》가 시간이 지나면서, 공간적으로 모든 이교도 노르드인, 또는 더 넓게는 게르만 민족이 가지고 있던 세계관을 반영하지 못한다고 지적했다. 테리 거넬(Terry Gunnell)은 모든 북게르만 민족이 신들을 스노리가 묘사하는 방식, 즉 아스가르드에서 에시르와 바니르의 판테온으로 함께 살면서 그들 중 많은 이들의 조상인 오딘의 통치를 받는다고 생각했다는 생각에 의문을 제기한다. 그는 오딘을 에시르라는 뚜렷한 신족의 지도자로 보는 이러한 관점은 대부분의 이교도들이 가지고 있었을 가능성은 낮으며, 그 대신 스노리가 제시한 자료는 오딘과 밀접하게 관련된 엘리트 전사 계급에서 나왔을 것이라고 제안한다.

이 외에도, 서기 9세기의 엥스타드 고래뼈 핀의 룬 비문은 garðássnon("마당-아스" 또는 "정착된 공간의 아스")를 언급하는 것으로 해석되었다. 이 용어는 일반적으로 세상 전체가 아닌, 특정 농가의 지역 신이나 존재를 지칭하는 것으로 여겨진다. 마찬가지로, 고대 노르드어 용어 landássnon("땅-아스")는 에길 스칼라그림손의 것으로 여겨지는 시에서 에이리크 왕에게 대항하려는 신 목록 중 하나를 지칭하는 데 사용된다. 이 신은 종종 토르로 해석되지만, 시의 다음 연에서 언급된 landálfrnon("땅 엘프")일 가능성도 있다.

특정 펠(fell, 산) 또는 언덕과 밀접하게 관련된 아시르는 냐르 사가의 모욕에서 언급된 Svínfellsássnon("스빈펠의 아스")와 그의 사가에 따르면, 스나이펠 주변에 사는 사람들의 숭배를 받았고, 그들이 어려움에 처했을 때 도움을 주었던 Bárðr Snæfellsássnon("스나이펠의 아스")와 같이 고대 노르드어 기록에서도 발견된다.

의례적인 연설의 맥락에서, 이름 없는 아스는 almáttki ássnon("전능한 아스")로, 프레이와 뇨르드와 함께 반지에 맹세하는 사람들이 말하는 공식에서 언급된다. 이것은 학자들에 의해 토르, 울르 및 오딘으로 다양하게 식별되었지만, "고귀한 이교도" 모티프의 예로, 기독교가 세워질 것을 예고하는 기독교 작품의 결과일 가능성도 남아있다.

Ássnon라는 용어는 또한 디알로가르 그레고르스 타파(Dialogar Gregors páfa)와 같은 고대 노르드어로의 번역에서 사용되며, 여기에서는 sólar ássnon("태양의 아스")라는 구절이 아폴론을 지칭하고, sævar goðnon("바다의 신")과 drauma goðnon("꿈의 신")이라는 구절에서도 사용된다. 모르킨스킨나는 또한 콘스탄티노플의 경기장에서 에시르, 볼숭 및 규킹의 구리 이미지를 묘사한다. 이것은 그리스 신과 영웅을 게르만 문맥으로 번역한 것으로 해석되었지만, 다른 제안으로는 이것이 《산문 에다》와 《잉글링가 사가》에서 스노리가 묘사한 것처럼 에시르가 트로이에서 유래했다는 유헤메리즘적 관점에서 볼 수 있다는 것이다.

4. 2. 고대 영어 기록

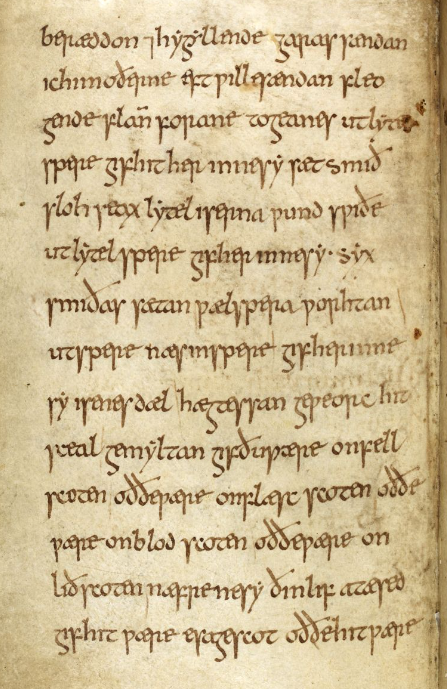

10세기 말 또는 11세기 초의 고대 영어 치료법 문서인 Wið færstice는 Lācnunga의 일부로, 여러 존재로 인한 피해에 대한 내용을 담고 있다. 특히 'ēse'와 ælfe(종종 "요정"으로 번역됨)를 언급한다.

해당 문서에는 다음과 같은 구절이 있다.

| 고대 영어 원문 | |||

|---|---|---|---|

| {{lang|ang|gif hit wǣre ēsa gescot oððe hit wǣre ylfa gescot oððe hit wǣre hægtessan gescot nū ic wille ðīn helpan þis ðē tō bōte ēsa gescotes ðis ðē tō bōte ylfa gescotes þis ðē tō bōte hægtessan gescotes ic ðīn wille helpan flēo [?MS fled] þǣr on fyrgenhǣfde hāl westū helpe ðīn drihten nim þonne þæt seax ādō on wǣtan·|} | }

| 표준화된 고대 노르드어 텍스트룬 시는 아르나마그나어 필사본 컬렉션의 두 필사본, AM 687d 4to와 AM 461 12mo에 보존되어 있다. 표준화된 고대 노르드어는 이 두 증거에 기반한다. | |

|---|---|

| :{{lang|non|ᚬ Óss er algingautr ok ásgarðs jöfurr, ok valhallar vísi.|} | }