정선군의 지질

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

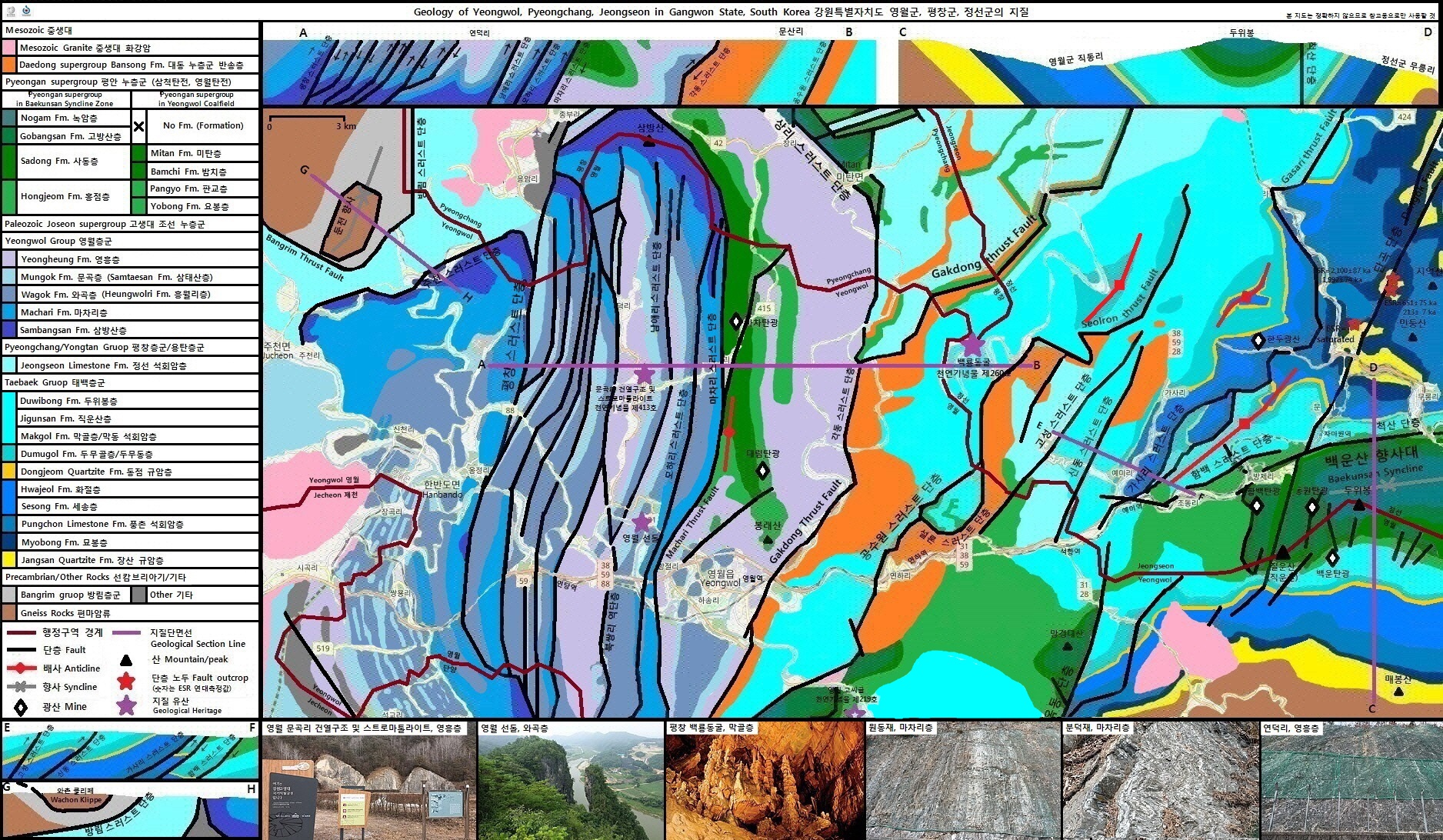

정선군의 지질은 고생대 조선 누층군, 중생대 대동 누층군, 평안 누층군 등으로 구성되며 다양한 지질 구조와 지하자원을 포함한다. 조선 누층군은 석회암 지형을 발달시켜 정선 백복령 카르스트지대, 정선 산호동굴, 정선 용소동굴, 정선 화암동굴 등 천연기념물과 강원도 기념물로 지정된 카르스트 지형을 형성한다. 평안 누층군은 정선-평창탄전으로 불리며 무연탄을 포함한다. 대동 누층군에는 정선 봉양리 쥐라기 역암이 분포한다. 단곡 단층을 비롯한 다양한 단층들이 정선군에 발달해 있으며, 이 지역에서는 코노돈트와 페름기 식물 화석 등이 발견된다. 또한, 석회암, 무연탄 외에도 금, 은, 납, 아연, 구리 등 다양한 지하자원이 매장되어 있으며, 신예미 철광상, 동남 철-몰리브데넘광상 등 다양한 광상들이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 정선군의 지리 - 금천층

금천층은 석탄기에 형성된 지층으로, 암회색 사암, 셰일, 석회암을 주 구성 암석으로 하며 얇은 석탄층을 포함하고, 태백산지구에 넓게 분포하며, 석회암층에서 산출되는 화석은 지질시대 및 퇴적 환경 연구에 활용된다. - 정선군의 지리 - 장성층

장성층은 평안 누층군의 일부로, 흑색 셰일과 사암으로 구성되고 식물 화석이 발견되며, 여러 겹의 무연탄층을 포함하여 경제적으로 중요한 지층이다. - 석탄기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 석탄기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 트라이아스기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 트라이아스기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

| 정선군의 지질 | |

|---|---|

| 지리적 위치 | |

| 개요 | |

| 지질 | 정선군은 옥천 습곡대의 북동부에 위치하며, 고생대 캄브리아기에서 오르도비스기에 이르는 퇴적암류와 이를 덮는 중생대의 화강암으로 구성되어 있다. |

| 주요 구성 암석 | 퇴적암 화강암 |

| 고생대 지층 | |

| 캄브리아기-오르도비스기 | 장산 규암층 묘봉층 대기층 세송층 화절층 동점 규암층 두무골층 막골층 직운산층 흥월리층 |

| 습곡 구조 | |

| 특징 | 옥천대 북서부 태백산 지역 평창-정선 일대에는 북동-남서 방향의 습곡 구조가 발달한다. |

| 습곡축 | 습곡축은 연구지역의 북동부에서 북서 방향으로, 남서부에서 남-남서 방향으로 향한다. |

| 단층 | |

| 주요 단층 | 정선 단층 평창 단층 |

| 단층 특징 | 이러한 단층들은 지역의 지질 구조를 복잡하게 만들고, 지진 발생 가능성을 높인다. |

| 광물 자원 | |

| 주요 광물 | 석회석 규석 고령토 형석 |

| 지질도 정보 | |

| 5만 지질도 | 한국지질자원연구원 5만 지질도에서 정선군 지질 정보 확인 가능 |

2. 조선 누층군과 카르스트 지형

고생대 초기 캄브리아기-오르도비스기에 형성된 '''조선 누층군'''은 정선군 지질의 기반을 이루는 중요한 지층이다. 정선군에는 두위봉형 조선 누층군의 장산 규암층, 묘봉층, 풍촌 석회암층, 화절층, 동점 규암층, 두무동층, 막동 석회암층과, 용탄층군의 정선 석회암층이 분포한다. 이들은 정선읍, 화암면, 남면의 대부분 지역과 신동읍 북부, 사북읍 북부, 임계면 남부, 여량면 남동부에 이르는 지역에 넓게 분포한다.[1]

조선 누층군은 석회암 지층을 많이 포함하고 있어 카르스트 지형과 정선 화암동굴과 같은 석회암 동굴을 발달시키고 있다.[1] 정선군에는 다음과 같은 카르스트 지형이 천연기념물 및 강원도 기념물로 지정되어 있다.

| 명칭 | 지정 번호 | 특징 |

|---|---|---|

| 정선 백복령 카르스트지대 | 천연기념물 제440호 | 돌리네와 폴리에 발달, 임계면 가목리 북쪽 능선 주위에 약 50개의 돌리네 분포[14] |

| 정선 산호동굴 | 천연기념물 제509호 | 다른 동굴에서 관찰되지 않는 대형 산호 발달, 대형 석화가 동굴 산호로 전이되는 특이 현상 발견[15] |

| 정선 용소동굴 | 천연기념물 제549호 | 대한민국에서 발견된 수중동굴 중 가장 큰 규모, 석회암 지역 지하수 유동과 석회 동굴 형성 과정에 대한 단서 제공[16] |

| 정선 화암동굴 | 강원도 기념물 제33호 | 큰 공간을 중심으로 작은 동굴이 가지처럼 뻗어 있는 구조, 직경 100m, 높이 40m의 큰 공간은 대한민국 석회 동굴에서 가장 큰 공간[17] |

| 정선 비룡굴 | 강원도 기념물 제34호 | 가로로 길게 이어진 구조, 물이 거의 흐르지 않아 석화(石花)는 많이 발달하였으나 종유석이나 석순은 많이 발견되지 않음[20] |

| 정선군 남면 광덕리 카르스트 지형 | 정선군 남면 광덕리 중부의 수령마을 일대에는 면적 1.91km2의 카르스트 와지가 발달하며 이 지역은 조선 누층군 두무골층과 막골층이 북동-남서 주향으로 발달한다. 마을에는 2개의 돌리네가 있으며 이 중에 쇠구멍이라 불리는 낙수구(sink)가 있는데 이 낙수구는 강수가 외부로 유출되는 일종의 자연적 배수구 역할을 한다. 지하에 석회암 동굴이 발달해 있을 가능성이 높다.[21] |

2. 1. 태백층군 장산 규암층

'''장산 규암층'''(CEj; Cambrian Jangsan quartzite formation)은 조선 누층군의 기저층으로 상위의 묘봉층과 접하고 있다. 화암면 지역에서는 북북동 방향의 주향이동단층에 의해 묘봉층과 단층 접촉하고 있으며 충상 단층에 의해 묘봉층 상위에 장산층이 놓여 있다.[4][5] 본 층은 주로 담갈색 규암, 유백색 조립(알갱이가 굵은) 규암, 담회색 조립 규암 등으로 구성되어 있으며, 하부는 대체로 담회색 조립 규암이, 상부는 담갈색-유백색 조립 규암이 우세하다. 퇴적 구조로는 노두 규모의 사층리가 발달되어 있다. 화암면에서 관찰되는 본 층의 경사는 약 10°내외로 거의 수평층에 가까우며, 두께는 약 200 m 내외로 추정된다. 화암면 화암리-임계면 덕암리 지역에서 지층의 주향(층리의 방향)은 북동 10~20°, 경사는 남동 10~25°이다.[4]- 화암면 몰운리 754 (몰운대) 절벽에는 유백색 내지 담홍색의 석영사암, 세립(알갱이가 가는) 내지 중립질사암과 역질사암, 역암으로 구성되고 사층리가 발달하는 장산 규암층이 드러나 있다. 사암 내에 협재되는 역암은 렌즈상 층리를 이루고 역암을 구성하는 규암 또는 셰일의 역(자갈)은 원마도(닳은 정도)가 좋다.[6]

- 화암면 몰운리 529-2에 위치한 '''소금강'''에는 하천을 따라 100~150 m 규모의 장산 규암층 절벽이 발달하며 대규모의 애추(talus) 사면과 소규모의 정단층, 주향 이동 단층이 발달한다. 규암층 내에는 사층리와 점이 층리 같은 퇴적 구조가 발달한다.[1]

- 화암면 화암리의 화암약수 일대에는 장산 규암층이 분포한다. 화암약수는 톡 쏘는 맛이 나는 탄산수이나 화암약수 옆에 있는 계곡은 그렇지 않은데, 화암약수에서 나오는 물은 주변의 석회암을 통과하면서 탄산 성분을 많이 포함하게 되지만 계곡의 물은 규암 지대를 흐르기 때문이다.[1]

- 남면 문곡리 361에는 감입곡류 하천을 따라 유백색 내지 담홍색의 규질사암으로 구성된 장산 규암층의 절벽이 드러나 있다. 사암층은 대체로 판상이며 사층리가 발달한다.[1]

2. 2. 태백층군 묘봉층

묘봉층(CEm; Cambrian Myobong slate formation)은 주로 녹회색 셰일과 점판암으로 구성되며 장산층 상위에 정합적으로 놓인다.[1] 화암면의 중남부에서는 충상단층에 의해 장산층과 접하고 있다. 묘봉층의 주향(走向; 암석층의 방향)은 지역에 따라 불규칙하지만 화암면에서는 대체로 북북서와 북북동 방향이 우세하며, 경사는 10∼20°, 지층의 두께는 약 100~110 m이다. 묘봉층은 중-조립질(중간~굵은 입자)로 구성된 장산 규암층보다는 다소 깊은 환경에서 퇴적되었으며 묘봉층 중부 셰일에서는 셰일 내에 구조적인 힘을 받아 황철석으로 치환된 석영맥이 관찰된다.[1]정선군 남면에서는 장산 규암층 상위에 정합으로 놓이고 남면 문곡리 북동부와 유평리 지역에 분포한다. 이 지층은 주로 녹회색-암녹색 점판암, 녹색 사질 점판암, 담회색 석회암 등으로 구성되어 있는데 하부는 녹색-녹회색 점판암이, 상부는 암녹색 사질 점판암이 우세하다. 지층의 하부는 거의 천매암 내지 편암화되어 있으며, 상부에는 담회색 석회암이 렌즈상으로 2~3매 협재되어 있다.[1]

2. 3. 태백층군 풍촌 석회암층

'''풍촌 석회암층'''(Pungchon limestone formation) 또는 대기층은 화암면과 남면, 임계면 곳곳에 분포하는 석회암 지층이다. 이 지층은 백색-유백색 괴상(塊狀) 석회암, (담)회색 석회암, 암회색 석회암, 담회색 돌로마이트, 유백색 결정질석회암 등으로 구성되며 담회색 석회암 내에는 점토 광물의 배열로 엽리가 발달되어 있다.[1] 지층 가운데의 암회색 돌로마이트를 기준으로 상부와 하부 석회암대로 구분된다. 일반적으로 상부 석회암대가 대부분 백색-유백색 괴상 석회암으로 이루어져 있는 주변 광구들과는 달리 화암면의 상부 석회암대는 대부분 담회색-암회색 석회암이 나타나며, 중북부에서 제한적으로 백색-유백색 괴상 석회암이 나타난다. 풍촌층은 얕은 바다(천해, 淺海) 환경에서 퇴적된 것으로 보인다. 화암면에서는 약 525~550 m부터 약 700~725 m의 사이의 고도를 따라 분포하며 화암리 중심부 일대에서는 남-북 방향을 보이는 두 개조의 단층과 스러스트 단층에 의해 풍촌층이 2회 반복되었고, 단층에 동반된 습곡 작용에 의해 심한 변형을 보이며 복잡한 분포 양상을 나타낸다. 석회암 동굴인 정선 화암동굴이 바로 이 지층에 발달하고 있다. 지층의 주향은 북동 10~65°, 경사는 남동 10~40°이며 두께는 약 300 m이다.[8]- 풍촌층 하부 석회암대는 주로 담회색-암회색 니질석회암이 우세하게 발달되어 있으며, 본 층 상부에 일부 백운암이 협재되어 나타난다. 구조적인 변형 작용에 의해 석회암 내의 엽리가 발달되어 있으며, 하부 석회암대의 두께는 약 140m이다. 현미경 관찰 결과 주요 구성 광물은 방해석이며 백운석, 석영, 갈철석이 수반되는 석회암이다.[1]

- 풍촌층 중부 백운암대는 괴상의 담회색-암회색 돌로마이트으로 구성되며 일부 세일 및 석회암이 협재된다. 대체로 하부에는 암회색 괴상 백운암이, 상부에는 담회색 괴상 백운암이 우세하게 발달하며, 최상부에는 부분적으로 고품위의 백색 석회암이 불규칙하게 협재하여 분포하기도 한다. 화암면에 분포하는 중부 백운암대의 두께는 약 30 m이다. 현미경 관찰 결과 주요 구성 광물은 백운모, 방해석, 석영, 녹니석, 갈철석으로 비교적 방해석의 함량이 높다. 화암리에서는 일부 동서방향을 갖는 스러스트 단층에 의해 반복 분포되는 경향도 있다.[1]

- 풍촌층 상부 석회암대는 화암면에서 주로 담회색-암회색 이질 석회암과 유백색-백색 괴상(塊狀) 석회암으로 구성되어 있다. 대체적으로 하부 석회암대와 암상이 동일한 담회색-암회색 이질(泥質) 석회암으로 구성되어 있으며, 주로 유백색 괴상 석회암이 우세하나 부분적으로 담회색-암회색 석회암이 협재되어 있다. 화암면에 분포하는 상부 석회암대의 두께는 약 45 m이다. 현미경 관찰 결과 방해석을 주요 구성 광물로 갖는 석회암으로 석영이 수반된다. 화암리에서 일부는 동-서 방향을 갖는 스러스트 단층에 의해 반복 분포되는 경향도 있다.[1]

; 정선 화암동굴 (강원기념물 제33호)

석회암으로 이뤄진 동굴로 큰 공간을 중심으로 작은 동굴이 가지처럼 뻗어 있는 구조를 하고 있다. 동굴의 큰 공간은 직경 100m, 높이 40m에 달하여 대한민국의 석회 동굴에서 가장 큰 공간으로 알려져 있다. 1980년 2월 26일에 강원도 기념물 제33호로 지정되었다.[17] 1922년부터 1945년까지는 상업적으로 운영되던 금광이었다.[18] 화암동굴을 형성하고 있는 지층은 고생대 캄브리아기의 조선 누층군 풍촌 석회암층이며 곳곳에 동점 규암층과 화절층이 분포한다.[19]

2. 4. 태백층군 화절층

화절층(CEw; Cambrian Hwajeol formation)은 녹회색 점판암과 담회색 석회암으로 구성되며, 일부 셰일이 협재된다. 최하부에서는 녹회색-암녹색 사질점판암, 녹회색 점판암, 담회색 석회암이 반복적으로 나타나며, 상부로 갈수록 담회색 석회암과 녹회색 점판암이 서로 층을 이루는 리본암이 우세하게 나타난다. 일부 지역에서는 소규모 습곡이 관찰되기도 한다. 습곡의 영향으로 지역에 따라 지층의 주향(走向, strike) 방향 및 경사가 심하게 변하는 경향이 있다. 지층의 전체적인 주향은 북동 14~30°, 경사는 남동 20~30°이다.[1]2. 5. 태백층군 동점 규암층

동점 규암층(Od; Ordovician Dongjeom quartzite formation)은 담회색 조립 규암, 회색-암회색 중-조립 규암, 암갈색 함철(含鐵; 철을 포함하는) 사암 등으로 구성된다. 최하부의 암갈색 함철사암에서 상부로 가면서 중·조립질의 규암으로 변화하는 특징을 나타낸다. 암갈색의 함철사암은 퇴적 이후 산화 환경이 형성되면서 철 산화물이 침전된 결과로 해석된다. 규암과 사암은 대부분 석영으로 이루어져 있다.[1]2. 6. 태백층군 두무동층 (두무골층)

두무동층(Odu; Ordovician Dumudong formation)은 주로 녹회색 셰일 및 점판암, 담회색 석회암으로 이루어진 리본암으로 구성된다. 화암면에 인접한 광구의 조사 자료를 살펴보면, 두무동층은 하부에서 상부로 가면서 셰일의 협재 빈도 및 두께가 감소한다고 보고되었다.[1]2. 7. 태백층군 막골층 (막동 석회암층)

막골층(Omg; Ordovician Makgol limestone formation) 또는 막동 석회암층은 정선읍 덕우리와 남면 광덕리, 백룡동굴과 고양산(1152.3 m) 주변에 분포하는 지층이다. 이 지층은 주로 (청)회색의 괴상(塊狀) 내지 판상의 석회암으로 구성되며 담회색을 띠는 결정질 돌로마이트질 석회암을 협재하고 평력석회암이 나타난다. 극피류, 연체동물, 삼엽충 등의 화석이 산출되며 상부의 정선 석회암층과 정합 관계이다. 지층의 주향은 북동 20~68°, 경사는 북서 10~85° 또는 남동으로 다양하며 지층의 두께는 470 m이다.[9][1]막골층 중간에는 예미각력석회암(Oyb; Ordovician Yemi breccia-limestone formation, 禮美角礫石灰巖)이 발달하는데, 이 각력석회암의 성인(成因)에 대해서는 여러 의견이 존재하며 아직까지 일치된 의견은 없다.

- 김봉균(1969)은 정선군 예미 북부 지역을 조사하고, 정선 석회암층과 예미각력석회암층 사이는 서로 정합적이며, 태백산지구지하자원조사단(1962)이 보고한 예미각력석회암층은 연속성이 불량하며 막골 석회암층 상부에 렌즈상으로 협재되어 있을 뿐이고, 막동 석회암층과 정선 석회암층 사이가 점이적이어서 양자간의 경계선을 설정할 수 없으며 정선 석회암층 하부에 발달한다고 하는 백색 규암도 막골 석회암층에 협재된 지층에 불과하다는 이유를 들어 태백산지구지하자원조사단이 설정한 막동 석회암층, 정선 석회암층, 예미각력석회암층을 모두 막동 석회암층으로 통합시켰다. 이 지역에서 막동 석회암층의 하부는 주로 (암)회색의 석회암에 돌로마이트가 협재되며 상부는 간혹 엽리가 발달하는 잡색(황색, 담회색, 자색, 핑크색) 석회암 중에 박층의 백색 규암, 잡색 각력질석회암과 암회색 셰일이 협재된다. 지층의 두께는 500 m 이상이다.[10]

- 우경식(1997)은 예미각력암이 막동 석회암층 상부가 퇴적될 당시에 퇴적된 증발암이 용해되면서 생성된 용해(溶解)-붕락(崩落) 각력암으로 해석하였다. 정선군 신동읍 방제리와 조동리의 예미각력암은 막동 석회암층 상부에 협재되는데, 방제리에서는 두께가 다양한 11매의 각력암층이 관찰된다. 용해-붕락 각력암은 퇴적 후 퇴적암이 지표에 노출되면 지표수나 지하수가 퇴적암 내의 증발암을 용해시키면서 상위의 암석이 무너져 생성되는 것이다. 조동리와 방제리의 예미각력암에는 암염과 같이 용해-붕락 각력암임을 지시하는 증거가 여러 가지 발견된다. 그리고 예미각력암은 속성 기원의 암석이고 인접한 지역에서 지층의 대비가 불가능하며 지층의 상한과 하한을 정할 수 없기 때문에 하나의 층(formation)으로 인정될 수 없으며 막동 석회암층의 일부로 간주되어야 하고, 예미각력암 위의 고성 셰일층과 석회암층은 직운산층과 두위봉층으로 개명되어야 한다고 설명했다.[11]

- 류인창 등(2005)은 중기 오르도비스기에 경사진 면을 따라 흘러내린 암설류 퇴적층으로 해석하였다.[12]

정선군 남면 광덕리 중부의 수령마을 일대에는 면적 1.91km2의 카르스트 와지가 발달하며 이 지역은 조선 누층군 두무골층과 막골층이 북동-남서 주향으로 발달한다. 마을에는 2개의 돌리네가 있으며 이 중에 '쇠구멍'이라 불리는 낙수구(sink)가 있는데 이 낙수구는 강수가 외부로 유출되는 일종의 자연적 배수구 역할을 한다. 마을의 지하수를 개발할 때 파이프가 10 m 이상 갑자기 빠지는 구간이 있었다는 주민들의 증언을 종합해 볼 때 지하에 석회암 동굴이 발달해 있을 가능성이 높다. 쇠구멍으로 유입된 지표수는 와지 북쪽의 동남천 하안에서 유출된다는 증언이 있으나, 탁현명과 손일(2014)은 현지조사에서 유출구를 찾는데 실패하였다.[21]

2. 8. 예미각력석회암

'''예미각력석회암'''(Oyb; Ordovician Yemi breccia-limestone formation, 禮美角礫石灰巖)은 막골층 중간에 발달하는 각력석회암이다. 이 지층은 1962년 태백산지구 지하자원 조사보고서에서 처음 보고되었으며, 그 성인(成因)에 대해 여러 의견이 존재한다.[10] 현재까지도 예미각력암의 성인에 대해 일치된 의견이 없다.- 1962년 태백산지구 지하자원 조사보고서에 의하면 정선군 신동읍 예미리와 석항리에 발달하며 석회암의 각력으로 되어 있고 각력의 크기는 50 mm~최대 50 cm이다. 각력 중에는 두무동층의 석회암과 유사한 석회암 및 정선 석회암층 기저에서 볼 수 있는 담갈색의 규암과 같은 규암의 각력이 있다. 지층의 두께는 70~160 m이다.[10]

- 김봉균(1969)은 정선군 예미 북부 지역을 조사하고, (1) 정선 석회암층과 예미각력석회암층 사이는 서로 정합적이며 (2) 태백산지구지하자원조사단(1962)이 보고한 예미각력석회암층은 연속성이 불량하며 막골 석회암층 상부에 렌즈상으로 협재되어 있을 뿐이며 (3) 막동 석회암층과 정선 석회암층 사이가 점이적이어서 양자간의 경계선을 설정할 수 없고 정선 석회암층 하부에 발달한다고 하는 백색 규암도 막골 석회암층에 협재된 지층에 불과하다는 이유를 들어 태백산지구지하자원조사단이 설정한 막동 석회암층, 정선 석회암층, 예미각력석회암층을 모두 막동 석회암층으로 통합시켰다.[10]

- 우경식(1997)은 예미각력암이 막동 석회암층 상부가 퇴적될 당시에 퇴적된 증발암이 용해되면서 생성된 용해(溶解)-붕락(崩落) 각력암으로 해석하였다. 정선군 신동읍 방제리와 조동리의 예미각력암은 막동 석회암층 상부에 협재되는데, 방제리에서는 두께가 다양한 11매의 각력암층이 관찰된다. 용해-붕락 각력암은 퇴적 후 퇴적암이 지표에 노출되면 지표수나 지하수가 퇴적암 내의 증발암을 용해시키면서 상위의 암석이 무너져 생성되는 것이다. 조동리와 방제리의 예미각력암에는 암염과 같이 용해-붕락 각력암임을 지시하는 증거가 여러 가지 발견된다. 그리고 예미각력암은 속성 기원의 암석이고 인접한 지역에서 지층의 대비가 불가능하며 지층의 상한과 하한을 정할 수 없기 때문에 하나의 층(formation)으로 인정될 수 없으며 막동 석회암층의 일부로 간주되어야 한다고 설명했다.[11]

- 류인창 등(2005)은 중기 오르도비스기에 경사진 면을 따라 흘러내린 암설류 퇴적층으로 해석하였다.[12]

2. 9. 용탄층군 정선 석회암층

'''정선 석회암층'''(Oj; Ordovician Jeongseon limestone formation)은 정선군에서 이름이 유래되었으며 정선읍을 중심으로 여량면 여량리-유천리에서 북평면 정선읍 용탄리, 광하리, 여탄리, 애산리, 가수리, 귤암리에 이르는 지역에 광범위하게 분포하는 석회암 지층이다. 주로 담회색/암회색 결정질 석회암으로 구성되며 여러 곳에서 박층의 회녹색 또는 갈색 석회질셰일이 협재되기도 한다.[1]정선 석회암층은 대체로 북동 10~30°의 주향과 남서 30~60°의 경사를 가진다. 북평면 북평리-남평리 지역에서는 북동 주향의 스러스트 단층에 의해 본 석회암 지층의 일부가 그 상부의 평안 누층군과 2~3회 반복되어 나타난다. 정선 석회암층의 두께는 복잡한 지질구조 때문에 정확한 측정이 어려우나 300 m 이상으로 추정된다.[1]

태백산지구 지하자원 조사단에 의하면 정선 석회암층은 주로 석회암으로 구성되며 정선군 북서부에서 평안 누층군에 의해 부정합으로 덮인다. 지층의 두께는 정선군 임계면-호명 지구에서는 여량면 봉정리 소재 반론산(1077.2 m) 부근에서 500 m 이상, 영월군 산솔면 석항리 부근에서는 60~300 m, 반륜산에서는 150 m이다. 본 지층의 기저에는 두께 1~3 m의 담갈색의 정선 규암층이 발달된다. 정선 석회암층은 막동 석회암층 위에 정합적으로 놓이는 층으로 해석된다.[13]

2. 10. 정선군의 카르스트 지형 (천연기념물 및 강원도 기념물)

정선군은 고생대 초기 캄브리아기-오르도비스기에 형성된 조선 누층군이 넓게 분포하는 지역이다. 조선 누층군은 석회암 지층을 많이 포함하고 있어, 정선군에는 카르스트 지형과 석회암 동굴이 발달해 있다.[1]; 정선 백복령 카르스트지대 (천연기념물 제440호)

정선 백복령 카르스트지대는 카르스트 지형이 일정 지역에 집중적으로 분포하고 있어 학술적 가치가 높다. 돌리네와 폴리에가 발달해 있으며, 임계면 가목리 북쪽 능선 주위에 약 50개의 돌리네가 분포한다. 2004년 4월 9일 천연기념물 제440호로 지정되었다.[14]

; 정선 산호동굴 (천연기념물 제509호)

정선 산호동굴에서는 동굴 산호가 여러 곳에서 성장하고 있으며, 특히 다른 동굴에서는 관찰되지 않는 대형 산호가 발달해 있다. 대형 석화가 동굴 산호로 전이되는 특이한 현상이 발견되어 학술적 가치가 높다. 2009년 12월 15일에 천연기념물 제509호로 지정되었다.[15]

; 정선 용소동굴 (천연기념물 제549호)

정선 용소동굴은 대한민국에서 발견된 수중동굴 중 가장 큰 규모로, 석회암 지역의 지하수의 유동과 석회 동굴의 형성 과정에 대한 단서를 제공하여 높은 학술적 가치를 지닌다. 2015년 1월 16일에 천연기념물 제549호로 지정되었다.[16]

; 정선 화암동굴 (강원도 기념물 제33호)

정선 화암동굴은 석회암으로 이루어진 동굴로 큰 공간을 중심으로 작은 동굴이 가지처럼 뻗어 있는 구조를 하고 있다. 동굴의 큰 공간은 직경 100m, 높이 40m에 달하여 대한민국의 석회 동굴에서 가장 큰 공간으로 알려져 있다. 1922년부터 1945년까지는 상업적으로 운영되던 금광이었으며, 1980년 2월 26일에 강원도 기념물 제33호로 지정되었다.[17][18] 화암동굴을 형성하고 있는 지층은 고생대 캄브리아기의 조선 누층군 정선 석회암층으로 4~5억년의 연대를 나타내며 동굴의 주변에는 조선 누층군 묘봉층의 암녹색 셰일이 분포하고 있다. 동굴 전방의 산지는 막동 석회암층이 주를 이루고 있으며 동굴이 있는 지역은 조선 누층군 풍촌 석회암층으로 이루어져 있으며 곳곳에 동점 규암층과 화절층이 분포한다.[19]

; 정선 비룡굴 (강원도 기념물 제34호)

정선 비룡굴은 석회암으로 이루어진 동굴로 가로로 길게 이어진 구조를 하고 있다. 과거에는 이 동굴에 용이 살면서 가뭄과 홍수 등을 일으킨다는 전설이 있었다. 물이 거의 흐르지 않아 석화(石花)는 많이 발달하였으나 종유석이나 석순은 많이 발견되지 않는다. 1980년 2월 26일에 강원도 기념물 제34호로 지정되었다.[20]

; 정선군 남면 광덕리 카르스트 지형

정선군 남면 광덕리 중부의 수령마을 일대에는 면적 1.91km2의 카르스트 와지가 발달하며 이 지역은 조선 누층군 두무골층과 막골층이 북동-남서 주향으로 발달한다. 마을에는 2개의 돌리네가 있으며 이 중에 '쇠구멍'이라 불리는 낙수구(sink)가 있는데 이 낙수구는 강수가 외부로 유출되는 일종의 자연적 배수구 역할을 한다. 지하에 석회암 동굴이 발달해 있을 가능성이 높다.[21]

3. 평안 누층군과 정선-평창탄전

정선군 북서부에는 정선 대향사라고 하는 대규모 습곡 구조에 의해 고생대 석탄기에서 중생대 트라이아스기에 걸쳐 형성된 평안 누층군이 넓게 분포한다. 이 지역은 평안 누층군에서 무연탄이 산출되어 정선-평창탄전으로 불린다.

태백산지구지하자원조사단(GICTR, 1962)은 태백산 분지의 평안 누층군을 하부로부터 홍점층(Ch), 사동층(Ps), 고방산층(TRg), 녹암층(TRn)으로 구분하였고, 이 층서 구분은 정선-평창 지역에서도 오랫동안 사용되었다. 그러나 정선-평창탄전 정밀지질보고서에서는 평안 누층군을 하부로부터 만항층, 금천층, 밤치층, 장성층, 옥갑산층, 상원산층, 박지산층으로 구분하기도 하였다.[1]

아래는 태백산지구지하자원조사단(GICTR, 1962)의 분류와 정선-평창탄전 정밀지질보고서의 분류를 비교한 표이다.

| 지질 시대 | 지역 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 기 | 세 | 절 | 삼척탄전 | 강릉탄전 | 정선-평창탄전 | 영월탄전 | 단양탄전 | 보은탄전 | 평남분지 | 두만분지 |

| 중생대 삼첩기 201.3–252.17 Mya | 중세 237–247.2 Mya | 아니시안 | 동고층 | 박지산층 | 동고층 | 태자원통 | rowspan=2 | | |||

| 전세 247.2–252.17 Mya | 인두안 | 상원산층 | ||||||||

| 고생대 페름기 252.17–298.9 Mya | 로핑기아 252.17–259.8 Mya | style="background-color: #157d68;" | | 고방산층 | 송상통 | ||||||

| 과달루페 259.8–272.3 Mya | 카피탄 | 고한층 | (언별리층) | 옥갑산층 | 고한층 | |||||

| 워디안 | 도사곡층 | 망덕산층 | 도사곡층 | |||||||

| 로디안 | ||||||||||

| 시수랄리아 272.3–298.9 Mya | 쿤쿠리안 | 함백산층 | 함백산층 | 함백산층 | 함백산층 | 계룡산통 | ||||

| 아르틴스키안 | 장성층 | 장성층 | 장성층 | 미탄층 | 장성층 | 장성층 | 사동층 | |||

| 사크마리안 | 밤치층 | 밤치층 | 밤치층 | 암기통 | ||||||

| 아셀리안 | 입석통 | |||||||||

| 고생대 석탄기 252.17–298.9 Mya | 펜실베이니아 298.9–323.2 Mya | 모스크바 | 금천층 | 금천층 | 금천층 | 판교층 | 금천층 | 홍점층 | rowspan=3 | | |

| 만항층 | 만항층 | 만항층 | 요봉층 | 만항층 | 만항층 | |||||

| 바시키르 | ||||||||||

- 만항층 (홍점층 하부): 정선 석회암층을 부정합으로 덮으며, 암녹회색 셰일, 녹(회)색 사질셰일, (담녹)회색 사암, 유백색-담회/갈색 석회암 등으로 구성된다.

- 금천층 (홍점층 상부 및 사동층 하부): 암회색 셰일, (암)회색 사암, (암)회색 석회암 등으로 구성되며 박층의 탄질셰일과 석탄이 협재된다.

- 상원산층 (녹암층, 삼척탄전 동고층 하부): 담녹회색 조립사암을 기저로, 녹회색 사암, 셰일, 석회질 사암과 실트스톤 등으로 구성되며, 사층리와 연흔 등의 퇴적 구조가 잘 발달되어 있다.

- 박지산층 (녹암층 상부, 평안 누층군 최상부): 저색 조립사암을 기저로, 역질사암 및 저색셰일로 구성된다.

3. 1. 홍점층 (만항층)

만항층(晚項層)은 평안 누층군의 최하부 지층으로 조선 누층군 정선 석회암층을 부정합으로 덮으며, 주로 녹색~녹회색의 중립 사암과 암회색 내지 녹회색 셰일 및 세립 사암으로 구성되고, 유백색 또는 담홍색의 렌즈상 결정질 석회암과 셰일을 협재한다. 흑색 셰일 중에는 탄질 셰일이 협재된다.[1][22]정선-평창탄전 정밀지질보고서에서는 평안 누층군을 하부로부터 만항층, 금천층, 밤치층, 장성층, 옥갑산층, 상원산층 및 박지산층으로 구분하였다.[1] 옥갑지구 만항층 최상부에는 옥갑산층의 기저사암과 유사한 두께 5 m 내외의 유백색~담회색 조립사암이 있다. 지층의 두께는 300~1,500 m, 정선탄전 중부에서 250~300 m이며 화석은 보고되지 않았다.[23][24]

| 지질 시대 | 지역 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 기 | 세 | 절 | 삼척탄전 | 강릉탄전 | 정선-평창탄전 | 영월탄전 | 단양탄전 | 보은탄전 | 평남분지 | 두만분지 |

| 고생대 석탄기 298.9–323.2 Mya | 펜실베이니아 | 모스크바 | 금천층 | 금천층 | 금천층 | 판교층 | 금천층 | 홍점층 | rowspan=3 | | |

| 만항층 | 만항층 | 만항층 | 요봉층 | 만항층 | 만항층 | |||||

| 바시키르 | ||||||||||

3. 2. 사동층 (금천층, 장성층)

사동층은 주로 암회색 내지 흑색 사암과 셰일이 번갈아 나타나는 지층(호층)으로 구성되며, 하부에 수 층의 렌즈상 석회암이 끼여 있고, 상부에는 석탄층이 끼여 있다. 이 지층은 하부 금천층과 상부 장성층에 해당한다.[1]금천층은 과거 홍점층 상부 및 사동층으로 불려지던, 석탄을 함유한 지층(함탄층)의 하부 석회암대에 해당하는 지층이다.

- 암회색 셰일, (암)회색 사암, 소수의 방추충 화석이 산출된 (암)회색 석회암으로 구성되며 박층의 탄질셰일과 석탄이 끼여 있다. 평창 지역의 셰일은 점판암으로 변성되었다. 지층의 두께는 평균 약 60 m이며 평창 지역에서는 장성층에 의해 덮여 있다.[1]

- 주로 흑색 내지 암회색 셰일과 회색 내지 암회색 사암 및 2~3매의 암회색 렌즈상 석회암으로 구성되며 국부적으로 석탄층이 끼여 있기도 하다. 지층의 두께는 60 m 정도이다.[1]

- 정선탄전 중부에서 암회색~흑색 셰일과 사암으로 구성되며 렌즈상으로 끼여 있는 석회암에서 석탄기 모스크바절(Moscovian)을 지시하는 *Fusulina*, *Fusulinella* 유공충 화석이 산출된다. 석회암 위의 셰일층에는 2~3매의 석탄층이 끼여 있다. 채굴된 탄층은 옥갑산층 기저에서 25~30 m 아래의 상탄층보다 50~60 m 아래에 위치한 중탄층이며 장성층 기저에서 세 번째 윤회층에 끼여 있다.[1]

장성층은 사동층 상부에 해당한다.

- 암회색 중립/세립사암과 흑색 셰일이 교호되는 윤회층으로 각 윤회층 상부에 1매의 석탄층이 끼여 있다. 지층의 두께는 120 m이며 식물 화석 몇 종이 알려져 있다.[1]

- 주로 흑색 셰일과 암회색 사암 그리고 3~4매의 무연탄층으로 구성되어 있으며 본 지층의 최상부로부터 50~60 m 아래에 비교적 연속성이 좋은 회색 조립(粗粒) 사암층이 끼여 있어 건층(열쇠층)의 역할을 하고 있다. 그러나 지역적으로는 이 사암층이 중립 내지 세립 사암층으로, 드물게는 실트스톤으로 점차 변하기도 한다. 장성층에 부존된 석탄층은 옥갑산층(고방산층) 기저부로부터 20~30 m 아래에 있는 상부 석탄층과 이로부터 20~30 m 아래에 있는 중부 석탄층, 그리고 이로부터 약 50 m 아래, 즉 장성층의 기저 조립사암 위쪽으로 약 15 m 에 하부 석탄층이 존재한다. 장성층은 금천층과 평행하며 암석의 색 또한 흑색 내지 암회색으로 금천층과 유사하다. 장성층의 두께는 120 m이다.[1]

- 정선탄전 중부에서 1개 윤회층은 대체로 암회색 사암, 사질셰일, 셰일, 무연탄, 탄질셰일로 구성되며 두께는 15~20 m이다. 3~4매의 석탄층을 포함하며 두께는 100~130 m이다.[1]

3. 3. 고방산층 (옥갑산층)

'''고방산층'''(TRg) 또는 '''옥갑산층'''(玉甲山層)은 유백색 내지 담회색의 조립질 사암과 암회색 세립 사암, 녹회색 셰일 또는 실트스톤 등으로 구성된 지층이다. 삼척탄전의 함백산층, 도사곡층, 고한층에 대비된다.고방산층의 기저부는 규질 사암 또는 유백색 조립 사암으로 하부의 사동층과 구분이 용이하며, 중부는 암회색 내지 흑색 셰일과 사암의 호층대(互層帶)를 이루고 페름기를 지시하는 식물 화석을 갖고 있다. 상부에는 담회색 중-조립 사암이 우세하고 유백색 사암과 적색 셰일의 얇은 층이 2~3매 협재되기도 한다. 지층의 두께는 450~500 m 정도이다. 옥갑산(1285 m)은 정선군 북평면 북평리 동쪽에 위치한 산이다.[1]

옥갑산층은 하부 유백색 조립사암, 중부의 흑색셰일과 사암의 교호층, 상부의 유백색 조립사암과 담녹회색 중립사암 교호층으로 발달하며 지층의 두께는 평균 300 m, 정선탄전 중부에서 450 m이다. 옥갑산층 중부에 있는 두께 20~30 m 셰일대 내에는 탄질셰일과 무연탄이 협재되며, 이 셰일대에서 페름기를 지시하는 식물 화석 ''Pecopteris'' sp., ''Cladophlebis'' sp., ''Odontopteris'' sp., ''Longitolia'' Kawasaki, ''Tingia'' sp.가 발견되었다. 상부에는 적색 셰일이 협재되며 최상부로 갈수록 암회녹색 셰일이 많이 협재된다.[1]

최강원과 박용안(1994)은 정선군 정선읍 회동리 지역의 옥갑산층을 조사하고 옥갑산층의 일부분이 과거 우각호에서 퇴적된 것으로 해석하였다. 옥갑산층 하부, 장성층과의 경계에서 120 m 상위에 있는 이 부분은 암회색 이암과 담회색 사암의 호층단위가 평균 5.1 cm 두께로 약 80회 반복된다.[25]

3. 4. 녹암층 (상원산층, 박지산층)

녹암층(TRn)은 녹회색의 세립질 사암, 실트암 및 셰일로 구성되며, 삼척탄전의 동고층 및 정선-평창탄전 정밀지질보고서의 상원산층과 박지산층이 이에 대비된다. 평안 누층군 최상위 지층인 본 지층의 기저는 녹색 조립 사암이고 상부로 가면서 녹회색 중립 사암과 석회질이 많이 함유된 녹회색의 실트스톤과 세립 사암의 호층으로 사층리, 연흔, 건열 등의 퇴적 구조가 잘 발달해 있고 최상부는 견고하고 층리 발달이 미약한 연녹색 괴상(塊狀)의 사암으로 되어 있다. 지층의 두께는 1,500 m 이상이다.[1]정선-평창탄전 정밀지질보고서에서는 평안 누층군을 하부로부터 만항층, 금천층, 밤치층, 장성층, 옥갑산층, 상원산층 및 박지산층으로 구분하였다.

상원산층(上元山層)은 녹암층과 삼척탄전의 동고층 하부에 해당한다. 하부(두께 100 m 내외)는 담녹회색 조립사암을 기저로 하여 녹회색 세립사암 또는 실트스톤이 있으며 중부(두께 500 m)는 녹회색 석회질실트암, 상부(두께 900 m)는 저색셰일, 녹색 사암층으로 구성된다. 지층의 두께는 1,500 m이다.[1] 담녹색 조립 사암을 기저로 녹회색 사암, 셰일, 석회질 사암과 실트스톤 등으로 구성된다. 본 지층에는 사층리와 연흔 등의 퇴적 구조가 잘 발달되어 있으며 두께는 1,500 m에 달한다. 상원산(1421.7 m)은 정선군 북평면 북평리 북쪽에 위치한다.[1]

박지산층(薄芝山層)은 평안 누층군의 최상부 지층으로 녹암층 상부에 해당한다. 저색 조립사암을 기저로 하여 역질사암 및 저색셰일로 구성된다.[1] 주로 적색 역질(礫質) 조립사암, 녹회색 및 적색 셰일과 세립사암 등으로 구성된다. 지층의 두께는 500 m 내외이나 상부가 침식 삭박(削剝)되어 원래의 두께는 알 수 없다.[1]

4. 중생대 대동 누층군

정선군 정선읍의 일부 지역에는 중생대에 형성된 '''대동 누층군 반송층'''(Jb)이 분포한다. 이 지층은 정선군에서 영월군을 지나 단양군까지 각동 스러스트 단층을 따라 길게 이어지는 지층으로 정선읍 봉양리, 북실리, 귤암리, 신동읍 고성리와 운치리, 가사리의 일부 지역에 분산되어 분포한다. 정선읍 봉양리의 비봉산 일대의 이 지층은 조선 누층군 정선 석회암층과 평안 누층군 만항층(홍점층)을 부정합으로 덮고 있으며 주로 역암, 암회색 사암 및 흑색 셰일로 구성되고 얇은 층의 저질 석탄층이 협재된다. 하부에는 기저 역암층이 있으며 상부로 가면서 역질 사암이나 장석질 사암으로 점이하고 약간의 흑색 셰일을 협재한다.[1] 이 지역에는 정선 봉양리 쥐라기역암이 분포한다.

4. 1. 정선 봉양리 쥐라기 역암

정선 봉양리 쥐라기역암은 정선군 정선읍 봉양리에 있는 중생대 쥐라기 시대에 만들어진 역암 퇴적층으로, 대동 누층군에 해당한다. 이 역암은 한반도의 옛 환경을 이해하는 데 매우 유용하며, 퇴적층 단면에서는 퇴적 환경, 지질, 기후 등 퇴적학적 특성을 입체적으로 관찰할 수 있다. 따라서 국내 역암들을 대표할 만한 자료이자 표본으로서 가치가 크다.[1]정선 봉양리 쥐라기 역암에서는 자갈을 이루는 암석의 종류, 자갈의 모양과 크기, 고르기 등이 다양하게 관찰된다. 또한, 같은 시기에 생성된 우리나라의 역암 중 보존 상태가 매우 양호하다. 흐르는 물과의 마찰 때문에 모양들이 매우 아름답고 도로변에 가까이 있어 누구나 쉽게 관찰할 수 있다. 이러한 이유로 역암의 야외 교과서 역할을 할 수 있는 국내의 대표적인 공간이 될 수 있을 것으로 기대된다.

이 노두(암석이나 지층이 지표면에 드러나 있는 곳)는 생성 시기에 우리나라에 강한 조산운동(산맥을 형성하는 지각 변동)이 일어났음을 알려주는 중요한 증거이다.[1]

5. 정선군의 단층

정선군에는 단곡 단층을 포함해 북북동 내지 북동 주향을 가지는 다수의 단층들이 발달해 조선 누층군과 평안 누층군을 변위시키고 있다.[1][26]

5. 1. 활성단층 단곡 단층

'''단곡 단층'''(Dangok Fault)은 정선군 남면 일대의 조선 누층군 장산층과 묘봉층을 가로지르는 활성단층으로, 이희권(1999)에 의해 명명되었다.[27][28] 이 단층은 북동-남서 방향의 주향과 고각의 경사를 가지는 우수향 주향이동 단층으로 해석되었으나, 충상단층과 정단층 운동도 일부 확인되었다. 단곡 단층은 단일 불연속면이 아닌, 전단 변형 운동에 수반된 단층들의 군집체로, 취성 변형 환경에서 형성된 단층비지 및 미각력암으로 구성되며 폭은 수 mm에서 1m에 이른다. 정선군 남면 유평리 동막골-한치골-삼내약수터 지역에서 잘 관찰된다.[27][28]단층의 전자자기공명법(Electron Spin Resonance) 즉 ESR 연대측정 결과는 아래와 같다.[1]

위의 결과와 같이 단곡 단층이 제4기인 약 21만 년 전에 마지막으로 활동한 활성단층임을 알 수 있다.

5. 2. 신동읍, 남평, 예미, 가사리, 옥갑산, 민둔산, 화암면 지역의 스러스트 단층

정선군에는 여러 스러스트 단층이 발달해 있다. 이들 단층은 주로 조선 누층군을 변위시키며, 일부는 평안 누층군에도 영향을 미친다.- 오음봉 스러스트 단층: 조양강과 거의 일치하는 선형을 가지며, 주향은 북동 30~40°, 경사는 북서 40~45°이다. 상반과 하반은 대부분 조선 누층군 정선 석회암층으로 구성된다.[1]

- 남평 스러스트 단층: 주향 북동 40°, 경사 북서 20~40°이다. 상반은 정선 석회암층, 하반은 장성층으로 구성된다. 장성층은 단층면과 거의 같은 주향과 경사를 가져 상부가 단층에 의해 평행하게 잘려 석탄층이 나타나지 않는다.[1]

- 배골 스러스트 단층: 정선읍 용탄리에서 여량면 여량리, 구절리까지 발달하며, 주향은 북동 40~50°, 경사는 북서 40~45°이다. 상반은 정선 석회암층 또는 만항층, 하반은 옥갑산층 또는 장성층으로 구성된다.[1]

- 샘골 스러스트 단층: 배골 스러스트 단층에서 분리, 합류하며 주향은 북동 30~50°, 경사는 북서 20~45°이다. 상반은 장성층과 옥갑산층, 하반은 금천층과 만항층으로 구성된다. 이들 지층은 스러스트 단층과 거의 같은 주향, 경사를 가져 층리면을 따라 평행하게 발달, 지층의 일부 또는 전부를 주향 방향으로 절단한다. 이로 인해 석탄층이 거의 없다.[1]

- 예미 스러스트 단층: 남면 문곡리에서 신동읍 방제리까지 발달한다. 이 단층으로 인해 조선 누층군의 여러 지층들이 충상되어 문곡리에서는 풍촌 석회암층 상, 하부가, 예미 25호 광구에서는 풍촌 석회암층, 화절층, 동점 규암층, 두무동층이, 방제리에서는 풍촌 석회암층과 막동 석회암층이 접한다.[1]

- 가사리 스러스트 단층: 신동읍 예미리에서 시작해 임계면 반천리까지 북동~북북동 주향으로 발달하며, 예미 스러스트 단층에 의해 단절된다. 이 단층으로 인해 원가사리에서는 풍촌 석회암층과 막동 석회암층이, 성우광산 채광장 부근에서는 풍촌 석회암층, 화절층, 동점 규암층, 두무동층이, 예미 36호 광구 매화리에서는 화절층과 풍촌 석회암층의 백운암대가 서로 접한다.[1]

- 옥갑산 스러스트 단층: 정선읍 용탄리 동부 솔치재에서 북평면 북평리를 지나 여량면 구절리 하자개 마을까지 북동-남서 방향으로 이어진다. 정선 석회암층을 평안 누층군 위로 충상시킨다. 북평면 북평리-문곡리와 정선읍 봉양리 지역에서는 정선 석회암층 일부가 평안 누층군 하부 홍점층, 사동층과 함께 2~3회 반복 노출된다.[1]

- 설론 스러스트 단층: 영월읍 흥월리 남쪽에서 각동 스러스트 단층과 분리, 신동읍 고성리와 운치리 설론 마을을 지나 남면 광덕리 광탄 마을에서 소멸된다. 막동 석회암층을 중생대 대동 누층군 반송층 위로 충상시켰다.[1]

- 화암 스러스트 단층: 화암면 화암리에서 북동리를 지나 임계면 낙천리까지 서쪽의 설론 스러스트 단층과 평행하게 발달한다. 경사각은 낮으며 단층선 서측 지괴가 동쪽으로 충상되었다.[1]

화암면 일대에는 조선 누층군 하부 장산 규암층, 묘봉층, 풍촌 석회암층, 화절층 등을 변위시키는 북북동 주향의 단층들이 발달한다. 서부에는 남-북 방향의 우수향 주향 이동 단층, 남부에는 동-서 방향의 충상단층이 발달한다. 주향 이동 단층의 운동으로 묘봉층, 풍촌층, 화절층, 동점층, 두무동층의 연장이 단절되며, 주향 이동 단층의 단층 손상대는 약 40 cm이다. 남부에 발달한 충상단층을 경계로 묘봉층이 풍촌층 하부 석회암대 위에 놓이며, 묘봉층 내 경사가 하반 풍촌층 경사보다 크다.[1]

5. 3. 함백, 설론, 화암, 임곡, 호명, 척산, 백전리 단층

정선군에는 활성단층으로 밝혀진 단곡 단층을 포함해 북북동 내지 북동 주향을 가지는 다수의 단층들이 발달해 조선 누층군과 평안 누층군을 변위시키고 있다.[1][26]- '''단곡 단층'''(Dangok Fault)은 정선군 남면 일대의 조선 누층군 장산층과 묘봉층을 가로지르는 단층이다. 북동-남서 방향의 주향과 고각의 경사를 갖는 우수향 주향이동 단층으로 해석되었으나, 충상단층과 정단층 운동도 일부 확인되었다. 단곡 단층은 단층들의 군집체로 이루어진 우수향 주향이동 단층대로 보이며, 각각의 단층암대는 취성 변형 환경에서 형성된 단층비지 및 미각력암으로 구성되어 있다. 정선군 남면 유평리에 해당하는 동막골-한치골-삼내약수터에 이르는 지역에서 잘 관찰된다.[27][28] 전자자기공명법(Electron Spin Resonance) 즉 ESR 연대측정 결과는 아래 표와 같으며, 제4기인 약 21만 년 전에 마지막으로 활동한 활성단층임을 알 수 있다.[1]

- '''설론 스러스트 단층'''(雪論 衝上斷層, Seolron thrust Fault)은 영월읍 흥월리 남쪽에서 각동 스러스트 단층과 분리되어 신동읍 고성리와 현재의 신동읍 운치리의 설론 마을을 지나 남면 광덕리의 광탄 마을에서 소멸된다. 이 단층은 막동 석회암층을 중생대 대동 누층군 반송층 위로 충상시켰으며 이 단층에 의해 연하리 북측 완택산(917.6 m) 부근에서 평안 누층군 홍점층이 조금 분포한다.[1]

- '''화암 스러스트 단층'''은 화암면 화암리에서 북동리를 지나 임계면 낙천리까지 서쪽의 설론 스러스트 단층과 평행하게 발달하는 단층으로 경사각은 낮으며 단층선 서측의 지괴가 동쪽으로 충상되었다.[1]

- '''임곡 단층'''은 강릉시 강동면 안인진리에서 '''임곡리'''를 지나 정선군 임계면 임계리까지 이어지는 북북동 주향의 단층이다. 중간에 강릉시 옥계면 옥계리에서 북서 주향의 산계 단층에 의해 한 번 절단된다.[1] 임곡 단층 주변 강원도 일대의 중규모 지진 자료는 이 지역의 현생 최대응력방향이 약 북동 70°이며 주향 이동과 역단층 운동에 유리한 응력상태임을 보여준다. 임곡 단층에서 전단 운동이 발생하기에 적합한 자세는 주향 북동 45°/경사 수직으로, 임곡 단층이 운동하기에는 오차 범위 밖의 주향을 보여 현생 응력장에서 운동의 가능성이 낮은 것으로 분석되었다. 그러나 단층의 역학적 특성을 나타내는 마찰계수(μ)가 상당히 낮을 경우 임곡 단층은 현생 응력장 하에서도 운동 가능성이 있는 것으로 분석된다.[34]

- '''호명 단층'''은 정선군 사북읍 사북리에서 화암면 호촌리의 호명 마을과 임계면 문래리, 도전리를 지나 강릉시 옥계면 산계리까지 이어지는 연장 약 44 km, 북북동-남남서 주향의 긴 단층이다. 호명 마을 부근 도로상에서 관찰되며 넓은 폭의 파쇄대를 가진다.[1]

6. 화석

정선군에서는 고생대의 코노돈트와 페름기의 식물 화석 등이 산출된다.[35] <한국화석도감>에 의하면 정선군에서 발견된 화석은 다음과 같다.

| 종류 | 학명 | 지층 | 발견 위치 |

|---|---|---|---|

| 코노돈트 | Scolopodus gigantius Sweet & Bergstreom | 조선 누층군 정선 석회암층 | 정선읍 회동리 |

| 코노돈트 | Pterospathodus celloni (Walliser) | 실루리아기 회동리층 | 정선읍 회동리 |

| 페름기 식물 | Emplectopteris triangularis Halle | 평안 누층군 장성층 | 사북읍 꽃꺾기재(화절치) |

| 페름기 식물 | Taeniopteris sp. | 평안 누층군 장성층 | 사북읍 백운산 |

| 페름기 식물 | Tingtia hamaguchi Konno | 평안 누층군 장성층 | 남면 무릉리 |

| 페름기 식물 | Sphenophyllum oblongifolium (Germ. et Kaulf) Unger | 평안 누층군 장성층 | 사북읍 꽃꺾기재 |

| 페름기 식물 | Lobatannularia heianensis (Kod.) Kawasaki | 평안 누층군 고한층 | 사북읍 고한리 |

| 페름기 식물 | Lepidodendron sp. | 평안 누층군 장성층 | 신동읍 발제리 |

7. 정선군의 지질 광상과 지하자원

정선군에는 조선 누층군의 석회암과 돌로마이트, 평안 누층군의 무연탄 등 다양한 지하자원이 발달하여 광상을 형성하고 있다. 광종별 등록 광구(鑛區)는 무연탄 160 광구, 석회암 84 광구, 금과 은 54 광구, 흑연 51 광구, 동과 납, 아연 26 광구, 납석 8 광구, 규석(硅石) 5 광구 등으로 비금속 광상이 우세하다. 현재 금속 광산의 개발은 전무하고 석탄 광산도 폐광되었다.[1]

- 신동읍 가사리 일대에서 관찰되는 광화(鑛化) 작용은 동점 규암층과 풍촌 석회암층에서 산출되며 납(Pb)-아연(Zn)-구리(Cu) 광화 작용의 산출 상태는 단층대를 따라 산출되는 맥상 교대 형태와 스카른 형태이다. 가시리의 성우광산 내에서는 연-아연 맥상 광체 등이 발견된다. 납-아연-구리 광화 작용은 주로 고품위 석회석을 채굴하는 곳에서 산출되며 주요 광물은 석영, 방해석, 석류석, 투휘석-회철휘석계열 광물, 정장석, 회장석, 금홍석(金紅石), 황철석, 유비철석(硫砒鐵石), 섬아연석, 황동석, 함은사면동석(含銀四面銅鑛), Ag-Cu-S계 광물, 철 및 동의 산화물 등이다. 가사리 일대에서 채취한 시료들의 품위(品位)는 금은 최소 0.1g/t, 평균 0.3g/t, 최대 6.5g/t, 최소 0.1g/t, 평균 122.7g/t, 최대 2398g/t, 구리 7.6~123,000ppm, 납 3.1~391,000ppm, 아연 10~216,000ppm 정도이다.[36]

- 신동읍 원가사리 일대에서 관찰되는 Pb-Zn-Cu 광화 작용은 단층대를 따라 맥상(脈狀) 교대형으로 산출된다. 주로 고품위 석회석을 채굴하는 곳에서 산출되며 주요 광물은 석영, 방해석, 정장석, 견운모, 자류철석, 황철석, 백철석(白鐵石), 유비철석, 섬아연석, 황동석, 방연석, 철 및 동의 산화물 등이다. 화절층 내에서는 황동석과 더불어 열수 변질대가 관찰된다. 원가사리에서 채취한 시료들의 품위는 금 최소 0.1 g/t, 평균 24.8 g/t, 최대 299 g/t, 구리 27.1~22,800 ppm, 납 11.8~42,000 ppm, 아연 45~139,000 ppm 등이다.[1]

정선군에는 이 외에도 다음과 같은 광상들이 분포한다.

| 광상 이름 | 위치 | 광상 종류 | 주요 광물 |

|---|---|---|---|

| 신예미광상 | 신동읍 조동리 | 스카른(Skarn)형 자철광상 (연-아연광상) | 자철석, 고토감람석, 클리노휴마이트-콘드로다이트, 금운모, 녹니석, 사문석, 석류석, 베수비아나이트, 단사휘석, 규회석, 투각섬석, 녹렴석, 섬아연석, 황동석, 휘수연석, 유비철석, 황철석, 자류철석 |

| 동남 철-몰리브데넘광상 | 남면 무릉리 | 스카른형 금속광상 (철, 휘수연, 연-아연, 은, 망간) | 자철석, 휘수연석, 황철석, 황동석, 섬아연석, 방연석, 유비철석, 자류철석, 석류석, 단사휘석, 규회석, 각섬석, 녹렴석, 녹니석, 금운모, 석영 |

| 백전 금광상 | 동면 백전리 | 열수 광상 | 호박금, 황철석, 유비철석, 섬아연석, 황동석, 백철석, 휘동석, 휘은석, 휘안석, 농홍은석, 자철석, 적철석, 공작석(孔雀石), 침철석 |

| 동원 금광상 | 동면 침운리 | 금/은 열수석영맥 | 자철석, 금홍석, 유비철석, 황철석, 섬아연석, 황동석, 방연석, 호박금, 휘은석, 사면동석, 농홍은석, 은 |

| 은치 은광상 | 임계면 골지리, 삼척시 하장면 토산리 | 다금속맥상광상 | 황철석, 백철석, 섬아연석, 유비철석, 자류철석, 함은사면동석, 석석(錫石), 황석석, 휘동석, 휘은석, 자연 은, 함은 테트라헤드라이트, 호박금 |

| 낙동 비소-창연광상 | 남면 선평역 북쪽 1.5 km | 비스무트-비소-아연 광상 | 유비철석, 황철석, 섬아연석, 황동석, 자류철석, 방연석, 황동석, 호박금, 침은석, 자연 비스무트, 휘창연석 및 비스무트-텔루륨-셀레늄-황계 광물들 |

| 왕제 안티모니광상 | 동면 백전리, 삼척시 하장면 둔전리 | 안티모니 광상 | 휘안석, 황철석, 유비철석, 섬아연석, 황동석, 백철석, 휘동석, 스티비코나이트(stibiconite), 석영, 돌로마이트, 방해석 |

| 락천광산 | 임계면 | 금, 은, 동, 연-아연 광상 | 유비철석, 황철석, 섬아연석, 황동석, 방연석, 호박금, 금홍석, 능망가니즈광, 석영, 자연 비스무트, 스텐나이트, 석석(錫石), 티탄철광, 능철석, 백운모 |

| 공영광산 | 임계면 | 금, 은 광산 | 유비철석, 황철석, 섬아연석, 황동석, 방연석, 호박금, 금홍석, 능망가니즈광, 석영, 농홍은석, 휘은석, 자연 은 |

| 동명광산 | 임계면 | 금, 은, 동, 연-아연 광상 | 유비철석, 황철석, 섬아연석, 황동석, 방연석, 호박금, 금홍석, 능망가니즈광, 석영, 농홍은석, 휘은석 |

| 보암광산 | 동면 화암리 | 금, 은광산 | (정보 없음) |

| 삼원광산 | 남면 금곡리 | 금, 은광산 | 황철석, 방연석, 섬아연석 |

7. 1. 신예미 철광상

신예미광상은 태백산 광화대의 서부인 정선군 신동읍 조동리에 있는 스카른(Skarn)형 자철광상으로, 연-아연광상과 함께 있다.[37] 광산 주변에는 조선 누층군 막골층, 평안 누층군 만항층, 이를 관입한 중생대 백악기의 신예미화강섬록암과 유문암, 규장암, 석영반암 등이 있다. 조선 누층군 막골층은 대개 북동 20~30°의 주향과 북서 20~25°의 경사를 가지며 하부 석회암대, 중부 돌로마이트대, 상부 석회암대로 구분된다. 막골층 내 돌로마이트질 대리암은 감람석, 금운모 같은 변성스카른 광물을 포함한다. 반암류는 100~300 m의 두께와 400~1,000 m의 연장을 가지며 막골층과 홍점층은 관입암체에 의해 접촉변성을 받았다. 자철광체는 북북서 방향의 단층에 의해 상부광체와 하부광체로 구분되며 상부광체에서 가장 큰 B 광체는 직경 60~70 m, 연장 120 m이다. 자철광체에서는 자철석 계열의 광물과 고토감람석(forsterite 포스테라이트), 클리노휴마이트(clinohumite)-콘드로다이트(chondrodite), 금운모, 녹니석과 사문석 등이 발견된다.[37] 서부 황화광체는 상부자철광체 서쪽 끝부분에 있으며 석류석, 베수비아나이트(vesuvianite), 단사휘석, 규회석, 투각섬석, 녹렴석, 섬아연석, 황동석, 휘수연석(몰리브데넘광), 유비철석, 황철석, 자류철석 등으로 구성된다. 동부 황화광체는 자철광체에서 남동쪽으로 600 m 떨어져 있고 신예미화강섬록암과 막골층 하부석회암의 접촉부에 형성되었다. 주요 광물은 석류석, 녹렴석, 섬아연석이며 방연석, 황동석, 휘수연석을 수반한다.[38][39] 신예미광상 중 자철광상과 연관된 화강반암의 칼륨-아르곤 연대 측정 결과는 77.2±1.7 Ma이고 자철석과 공존하는 스카른대에서 산출되는 금운모는 77.68±1.96 Ma이다.[40]7. 2. 동남 철-몰리브데넘광상

동남 철-몰리브데넘광상은 태백산 광화대 북서부인 정선군 남면 무릉리에 위치하며, 철, 휘수연, 연-아연, 은, 망간의 스카른형 금속광상이다. 광상 주변의 지질은 조선 누층군 장산 규암층, 묘봉층, 풍촌 석회암층, 화절층과 이들을 관입한 화성암류로 구성된다. 묘봉층은 대개 점판암으로 구성되고 상부에 폭 3 m 내외의 담회색 석회암이 있으며 시추코어에서 확인된 두께는 150~170 m이다. 풍촌 석회암층은 하부 석회암대, 중부 돌로마이트대, 상부 고품위 석회암대로 구분되며 두께는 250~270 m이다. 이 중 담회색의 하부 석회암대가 동남광상 일대에 가장 넓게 분포하며 지표에서 화성암체와 접하고 있다. 화절층은 점판암과 석회암이 분포하며 동남광상 일대에서의 두께는 170 m이다. 화성암류는 섬록암, 반상화강암, 석영반암, 화강반암, 중성-염기성암맥 등이 있으며 북북동 방향으로 발달한 지억산 단층을 따라 암주/암맥상으로 분포한다. 지질조사 결과 북북동 주향의 지억산 단층과 남-북 주향의 금곡 단층이 확인되었다. 화성암들의 저어콘 U−Pb 연대측정 결과 중생대 백악기 초(113.9−109.5 Ma)에 섬록암과 반상 화강암이, 백악기 말(84.1−80.0 Ma)에 석영반암과 화강반암이 정치된 것으로 나타났다.[41][42]동남광상은 1960−1990년대 자철석 및 망간광석을 대상으로 탐광 및 채광이 진행되었다. 자철광체는 자철석, 휘수연석, 황철석, 황동석, 섬아연석, 방연석, 유비철석, 자류철석이 있고 스카른 광물로 석류석, 단사휘석, 규회석, 각섬석, 녹렴석, 녹니석, 금운모, 석영 등이 산출된다. 자철석과 공존하는 금운모에 대한 칼륨-아르곤 연대 측정 결과는 75.9±1.7 Ma로 광화작용은 중생대 백악기이다.[1][43]

철−몰리브덴 이외에도 동남광상에는 석영반암과 주변의 대리암에 발달한 단층 및 균열을 따라 망간 광체가 발달한 것으로 보고되었다.[44] 최헌수와 김수진(2003)은 동남광산에서 아연 단종의 신종광물을 발견하여 '''치무석'''(致武石, Chimooite)으로 명명하였다. 고 손치무 지질학 교수의 이름을 딴 치무석은 풍촌 석회암층을 관입한 능망가니즈광과 황화광물로 형성된 열수광맥의 산화 망가니즈 광물 중에서 발견되었다.[45]

7. 3. 백전 금광상, 동원 금광상, 은치 은광상, 낙동 비소-비스무트광상, 왕제 안티모니광상

백전광상 또는 백전 금광상은 정선군 동면 백전리에 위치한 금광산으로 조선 누층군 탄산염암 층준을 교대한 열수 광상이다.[46][47][48] 지질은 조선 누층군과 이를 관입한 화강암류 및 맥암류로 구성되며 광화대는 조선 누층군 풍촌 석회암층과 화절층의 경계를 따라 풍촌 석회암층 최상부 어란상 석회암의 층리를 따라 폭 1.7 m로 발달한다. 어란상 석회암의 두께는 10 m이고 광화된 부분은 최상부 1.5 m 구간이다. 이 광산의 중앙부에는 주향 북동 20°의 단층이 발달한다. 백전광상에서는 호박금, 황철석, 유비철석, 섬아연석, 황동석, 백철석, 휘동석, 휘은석, 휘안석, 농홍은석, 자철석, 적철석, 공작석(孔雀石), 침철석 등이 산출된다. 광화작용은 한 번만 있었던 것으로 보인다.동원광상 또는 동원 금광산은 정선군 동면 침운리에 위치하며 1916년 개발되었고 주식회사 동원광업이 1983년 구 강원광산, 화표광산, 선포광산을 매입 통합한 것이다.[49][50] 광산의 지질은 조선 누층군과 이를 관입한 화강암류와 맥암류로 구성되며 묘봉층과 풍촌 석회암층은 화강암과의 접촉부에서 혼펠스화 또는 스카른화 되어있다. 화강암류 중 화강섬록암 흑운모의 칼륨-아르곤 연대 측정 결과는 85.8±1.12 Ma으로 백악기 말이다. 광산 주변에는 북북동 주향의 단층이 3개 발달하는데 이중 가장 서쪽의 것이 단곡 단층이다. 동원광상은 광곡갱맥, 절골맥, 가산금맥, 가산은맥, 장곡맥, 제동맥, 남창갱맥, 한치남부맥 등 7개 금/은 열수석영맥으로 구성된다. 광석은 자철석, 금홍석, 유비철석, 황철석, 섬아연석, 황동석, 방연석, 호박금, 휘은석, 사면동석, 농홍은석, 은 등이 산출된다. 동원광상의 광화작용은 2시기로 구분된다.

은치 은광상은 정선군 임계면 골지리와 삼척시 하장면 토산리에 걸쳐 있으며 선캄브리아기 변성퇴적암류의 열극을 충진한 다금속맥상광상이다.[51][52] 광산의 지질은 선캄브리아기 변성퇴적암, 조선 누층군 장산 규암층, 묘봉층, 각섬암으로 구성된다. 광상 일대에는 19개의 광맥이 발달하며 광맥에서는 황철석, 백철석, 섬아연석, 유비철석, 자류철석, 함은사면동석, 석석(錫石), 황석석, 휘동석, 휘은석, 자연 은, 함은 테트라헤드라이트, 호박금 등이 산출된다.

낙동 비소-창연광상은 정선군 남면 선평역에서 철길을 따라 북쪽으로 1.5 km 지점에 위치한 비스무트-비소-아연 광상이다.[53] 일제 강점기에 비소가 개발되었고 이후 비스무트의 산출이 확인되어 1970년대까지 같이 개발되었으며 현재는 휴광중이다. 광산의 지질은 조선 누층군 태백층군 및 정선층군과 이를 관입한 정선 화강암체, 암맥, 화강섬록암 등 화성암들로 구성되며 가사리 스러스트 단층과 기타 소규모 단층 및 습곡이 곳곳에 발달한다. 광상의 남동부에는 조선 누층군의 석회암이 스카른화되어 있다. 낙동광상의 광화작용은 두 번 있었으며 암맥과 석영맥이 조선 누층군 막골층의 층리면을 따라 교대하거나 파쇄대 혹은 막골층과 화성암체의 접촉부를 따라 관입하였다. 이 광상에서는 유비철석, 황철석, 섬아연석, 황동석, 자류철석, 방연석, 황동석, 호박금, 침은석, 자연 비스무트, 휘창연석 및 비스무트-텔루륨-셀레늄-황계 광물들이 산출된다.

왕제 안티모니광상은 정선군 동면 백전리와 삼척시 하장면 둔전리 사이에 위치한 안티모니 광상이다.[54] 광산의 지질은 조선 누층군과 이를 관입한 백악기의 역둔 화강암체 및 반암류로 구성되며 북동 주향의 백전리 단층이 지나가고 중봉산 배사와 문곡리 배사 습곡 구조가 발달한다. 광상의 모암은 조선 누층군 풍촌 석회암층으로서 석회암 층준을 교대한 열수 광상이다. 광상에서는 휘안석, 황철석, 유비철석, 섬아연석, 황동석, 백철석, 휘동석, 스티비코나이트(stibiconite) 등이 산출되며 맥석광물로 석영, 돌로마이트, 방해석이 산출된다. 광화작용의 시기는 중생대 백악기이다.

7. 4. 임계면, 보암광산, 삼원광산의 광상

정선군 임계면에는 락천광산, 공영광산, 동명광산 등 금, 은, 동, 연-아연 광산이 좁은 범위에 다수 분포한다. 이들 광산은 모두 열극을 충진한 맥상의 금-은 광상이다.[55]락천(樂川)광산은 1915년 개발되어 1946년까지 금 300 kg, 은 9 t, 구리 200 t, 납 700 t, 아연 900 t을 생산하였다. 광상은 락천 단층의 양쪽에 남북 1.5 km, 동서 850 m 범위 내에 배태된 9개 광맥으로 동-서 또는 북동 50~70°주향에 북쪽으로 50~80°경사하고 이 광맥을 개발하기 위해 5호맥갱, 3호맥갱, 6호맥갱, 선익3맥갱, 금동대절갱이 개설되어 있다. 광맥의 모암은 중봉산 화강암, 조선 누층군 장산층, 묘봉층, 각섬암 등이며 광맥의 맥폭은 3~100 cm, 주향 방향으로 최대 450 m 연장된다. 락천, 공영, 동명 3개 광산에서 공통으로 산출되는 광물은 유비철석(硫砒鐵石), 황철석, 섬아연석, 황동석, 방연석, 호박금, 금홍석, 능망가니즈광, 석영이다. 락천광산에서만 산출되는 광물은 자연 비스무트, 스텐나이트(stennite), 석석(錫石), 티탄철광, 능철석, 백운모 등이다.[1]

공영(共榮)광산은 정선군 임계면(북위 37°27'15"~37°28', 동경 128°51'54"~128°53'20")에 위치한 금, 은 광산이며 1929년부터 1942년까지 가행되었다. 광산의 지질은 선캄브리아기 중봉산 화강암 및 각섬암과 이를 부정합으로 덮는 조선 누층군 장산 규암층 및 묘봉층으로 구성되며 광상은 화강암 및 장산 규암층의 열극을 충진한 함금석영맥이다. 광상은 동-서 주향으로 발달하는 3~4개조의 평행 암맥군과 북서 주향의 용산갱맥으로 구성되며 이 광맥을 개발하기 위해 본갱, 서갱, 용산갱이 개발되어 있다. 광산의 최대 품위는 금 40.9 g/t, 은 358 g/t이다.[1][56]

동명(東明)광산은 주향 북동 10°, 경사 남동 60°인 광맥이며 이를 개발하기 위해 2개 갱도가 개설되어 있다.[1]

'''보암광산'''은 정선군 동면 화암리(북위 37°18~19', 동경 128°46'10.5"~128°48'10.4")에 위치한 금, 은광산이다. 광산의 지질은 조선 누층군으로 구성된다.[1]

'''삼원광산'''은 정선군 남면 금곡리(북위 37°17'00~30", 동경 128°43'04~50")에 위치한 금, 은광산이다. 광산의 지질은 조선 누층군으로 구성되며 광상은 풍촌 석회암층의 열극을 충진한 함금은석영맥이다. 석영맥에는 황철석, 방연석, 섬아연석이 수반된다.[1]

참조

[1]

웹인용

5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[2]

저널

옥천대 북서부 태백산지역 평창-정선일대 지질구조의 기하학적 형태 해석 (Sturctural Geometry of the Pyeongchang-Jeongseon Area of the Northwestern Taebaeksan Zone, Okcheon Belt)

https://scienceon.ki[...]

2019-00-00

[3]

서적

한국지리지 강원도

국토지리정보원

2015-00-00

[4]

웹인용

강원도 정선군 화암면 일대에 분포하는 하부 고생대층의 지질구조, 변형사 및 3차원적 모델링 분석

http://www.riss.kr/s[...]

2018-00-00

[5]

웹인용

강원도 정선군 동면 화암리~임계면 덕암리 일대의 일반지질 및 퇴적암석학적 연구

https://cms.kangwon.[...]

강원대학교 지질학과

2003-00-00

[6]

서적

강원권 지질유산 발굴 및 가치평가 (Assessment of the value and distribution of Geological Heritages in Gangwon Province)

국립공원공단, 대한지질학회

2019-12-00

[7]

웹인용

강원도 정선군 화암면 일대에 분포하는 하부 고생대층의 지질구조, 변형사 및 3차원적 모델링 분석

http://www.riss.kr/s[...]

2018-00-00

[8]

웹인용

강원도 정선군 화암면 화암리 일대의 3차원적 지질구조 해석

http://www.riss.kr/s[...]

2014-00-00

[9]

웹인용

旌善圖幅 廣域地化學圖 調査硏究 (정선도폭 광역지화학도 조사연구)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1993-00-00

[10]

저널

Some New Geological Aspects Revealed from the Northwestern Part of the Yemi Area (禮美北西地域에서 밝혀진 몇가지 地質學的 事實)

https://www.dbpia.co[...]

1969-09-00

[11]

저널

예미각력암 : 성인과 층서적 의미 (The Yemi Breccia : Origin and Stratigraphic Implications)

https://scienceon.ki[...]

1997-00-00

[12]

저널

A Middle Ordovician Drowning Unconformity on the Northeastern Flank of the Okcheon (Ogcheon) Belt, South Korea

https://www.scienced[...]

[13]

웹인용

태백산지구 지하자원 조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1962-00-00

[14]

웹인용

정선 백봉령 카르스트 지대

http://www.heritage.[...]

문화재청

[15]

웹인용

정선 산호동굴

http://www.heritage.[...]

문화재청

[16]

웹인용

정선 용소동굴

http://www.heritage.[...]

문화재청

[17]

웹인용

정선화암굴

http://www.heritage.[...]

문화재청

[18]

웹인용

Hwaamdonggul Cave (화암동굴)

http://english.visit[...]

2018-02-20

[19]

저널

화암동굴지역의 지리환경연구 (A Study of geographical emvironment around for Hwa Am-Cave Region)

https://www.dbpia.co[...]

1995-00-00

[20]

웹인용

정선비룡굴

http://www.heritage.[...]

문화재청

[21]

저널

카르스트 우발라에 발달한 수리시설에 관한 연구: 강원도 정선군 남면 광덕리를 사례로 (The Drainage and Irrigation System Developed on the Karstic Uvala: The Case of Kwangduk-ri, Nam-myeon, Jungseon-gun, Kangwon-do)

https://scienceon.ki[...]

2014-00-00

[22]

웹인용

旌善炭田 開發方案 硏究 (정선탄전 개발방안 연구)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1981-00-00

[23]

웹인용

한반도 상부 고생대의 층서 확립을 위한 연구(Ⅱ) The Stratigraphy of the Upper Paleozoic Formations in Korea)

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

1990-00-00

[24]

저널

Geology of the Central Part of the Jeongseon Coalfield (旌善炭田 中部의 地質)

https://www.dbpia.co[...]

1981-06-00

[25]

저널

고생대 우각호의 퇴적층 강원도 정선군 회동리 (Ancient Ox-bow Lake Deposits Hoedong-ri Jeongseon-gun Gangweondo)

https://scienceon.ki[...]

1994-00-00

[26]

웹인용

태백산지구 지하자원 조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1962-00-00

[27]

웹인용

활성단층지도 및 지진위험지도 제작 (Active Fault Map and Seismic Harzard Map)

http://www.ndmi.go.k[...]

한국지질자원연구원

2012-10-00

[28]

저널

강원도 정선군 문곡지역 단곡 단층대의 전자자기공명 절대연령 측정 및 지질구조 연구 (ESR dating and structural analysis of the Dangok fault zone in the Mungok region, Jeongson-gun, Kangwon-do)

https://www.dbpia.co[...]

1999-03-00

[29]

문서

진북을 기준으로 단층의 방향이 향하는 곳의 방위

[30]

저널

정선군 남면 지역에 분포하는 고품위 석회석의 부존 특성

https://scienceon.ki[...]

2002-00-00

[31]

저널

Geological Structure of the Nampyeong Area, Jeongseon Coalfield (旌善炭田 南坪地域의 地質構造)

https://www.dbpia.co[...]

1981-06-00

[32]

저널

강원도(江原道) 영월(寧越) - 예미지역(禮美地域)의 지질구조(地質構造) (Geological Structures of Yeongweol - Yemi Area, Kangweon-do, Korea)

https://scienceon.ki[...]

1991-00-00

[33]

저널

Geological Structures of the Yemi Area, Kangweon-do, Korea (江原道 禮美地域의 地質構造)

https://www.dbpia.co[...]

1991-10-00

[34]

저널

현생 응력하에서 단층 마찰계수에 따른 임곡단층의 거동 가능성 해석 (Friction-dependent slip Behavior of Imgok Fault under the Present-day Stress Field)

https://kiss.kstudy.[...]

2013-09-00

[35]

서적

한국화석도감

2003-00-00

[36]

웹인용

태백산 광화대 유망광체 확보를 위한 지질광상조사 및 성인 연구 (Geology and ore deposit survey, and origin study for securing potential orebody in the Taebaegsan metallogenic belt)

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

2015-12-00

[37]

저널

Fluid Inclusion Study on Magnesian Fe Skarn-type Deposit of the Shinyemi Mine, Republic of Korea

https://www.jstage.j[...]

1993-00-00

[38]

논문

On the genesis of the ore deposits of Yemi district in the Taebaeksan metallogenic province

1978-00-00

[39]

저널

신예미(新禮美) 연(鉛)-아연광상산(亞鉛鑛床産) 스카른광물(鑛物)의 광물학적(鑛物學的) 연구(硏究) (A Mineralogical Study of the Skarn Minerals from the Shinyemi Lead-Zinc Ore Deposits, Korea)

https://scienceon.ki[...]

1981-00-00

[40]

저널

태백산지역내(太白山地域內) 광상(鑛床)의 생성연령(生成年齡) (K-Ar Ages of Mineral Deposits in the Taebaeg Mountain District)

https://scienceon.ki[...]

1988-00-00

[41]

웹인용

동남 Fe−Mo 광상의 관계화성암 및 생성환경 연구 (A study on the genesis and associated igneous rocks of the Dongnam Fe−Mo deposit, Republic of Korea)

https://www.riss.kr/[...]

과학기술연합대학원대학교

2021-00-00

[42]

간행물

정밀조사보고서(아연: 호명지구)

한국광물자원공사(KORES)

2013-00-00

[43]

저널

동남 스카른 광상에 대한 납 동위원소 연구 (Lead Isotopic Study on the Dongnam Fe-Mo Skarn Deposit)

https://scienceon.ki[...]

1995-00-00

[44]

간행물

금속광상조사연구: 태백산지역 동남광화대의 지질 및 광상연구

한국동력자원연구소

1983-00-00

[45]

저널

동남광산에서 발견된 신종광물 Zn 란시아이트 (치무석) (Chimooite, a New Mineral from Dongnam Mine, Korea)

https://scienceon.ki[...]

2003-00-00

[46]

저널

Mineral Chemistry and Invisible Gold of Oscillatory Zoned Pyrite from the Baegjeon Gold Deposits (栢田金鑛床에서 產出되는 累帶組織을 갖는 黃鐵石의 鑛物化學과 "Invisible Gold")

https://www.dbpia.co[...]

1992-12-00

[47]

저널

둔전(屯田) 및 백전광상(栢田鑛床)에서 산출(産出)되는 에렉트럼의 산출상태(産出狀態)와 조성변화(組成變化) (Mode of Occurrence and Compositional Variation of Electrum from the Dunjeon and Baegjeon Gold Deposits)

https://scienceon.ki[...]

1993-00-00

[48]

저널

탄산염암 층준교대형 백전광상의 천열수 금-은 광화작용과 생성환경 (Epithermal Gold-Silver Mineralization and Depositional Environment of Carbonate-hosted Replacement Type Baegjeon Deposits, Korea)

https://scienceon.ki[...]

1996-00-00

[49]

저널

동원광산의 금-은 광화작용 (Gold and Silver Mineralization in the Dongweon Mine)

https://scienceon.ki[...]

1990-00-00

[50]

저널

동원 함 금-은 열수 맥상광상의 생성환경 (Genetic Environments of Dongwon Au-Ag-bearing Hydrothermal Vein Deposit)

https://scienceon.ki[...]

2021-00-00

[51]

저널

은치은광산의 다금속광화작용

1988-00-00

[52]

저널

태백산광화대 북부 낙천, 은치, 중봉 금-은광상의 안정동위원소 연구 (Stable Isotope of the Nakcheon, Eunchi and Jungbong Gold-Silver Deposits in the Northern Taebagsan Mining District)

https://scienceon.ki[...]

1996-00-00

[53]

저널

낙동 비소-비스무스 광상의 Pb-Ag-Bi-S계 광물의 산출양상과 화학조성 Occurrence and Mineral Chemistry of Pb-Ag-Bi-S System Minerals in the Nakdong As-Bi Deposits, South Korea)

https://scienceon.ki[...]

2006-00-00

[54]

웹인용

태백산 광화대 북부, 둔전-백전 지역 금, 은, 안티모니 광상의 지질, 광물, 유체유포물 및 안정동위원소 연구

서울대학교 대학원, 이학박사 학위논문

1993-00-00

[55]

저널

임계지역(臨溪地域)의 금(金)-은(銀) 광화작용(鑛化作用) Gold-Silver Mineralizations in the Imgye District

https://scienceon.ki[...]

1992-00-00

[56]

웹인용

희유원소 광역 지구화학도 작성 (Regional Geochemical Mapping for Rare elements)

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

2014-00-00

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com