석탄기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

석탄기는 고생대의 한 시기로, 데본기와 페름기 사이에 위치하며, 약 3억 5890만 년 전부터 2억 9890만 년 전까지 지속되었다. 이 시기는 바리스칸 조산 운동이 활발하게 일어났고, 초대륙 판게아가 형성되는 과정을 겪었다. 석탄기는 미시시피기와 펜실베이니아기로 나뉘며, 각 기는 세분화된 절로 구분된다. 석탄기에는 사이클로셈이라는 독특한 퇴적 현상이 나타났으며, 식물과 곤충, 양서류가 번성했다. 특히, 숲의 번성으로 인해 많은 탄소가 석탄으로 고정되어 대기 중 산소 농도가 높아졌다. 석탄기 말에는 석탄기 열대우림 붕괴 사건이 발생하여 생물 다양성에 큰 변화가 일어났다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기 (지질학) - 계 (층서학)

계 (층서학)는 지질 시대를 나누는 단위로 기(Era)를 세분화한 것이며, 특정 시대의 지층과 화석을 기준으로 지구 역사를 세밀하게 이해하는 데 중요한 역할을 한다. - 기 (지질학) - 오르도비스기

오르도비스기는 고생대의 두 번째 시대로, 해양 생물의 다양성이 크게 증가하고 최초의 척추동물이 출현했으나, 후기 빙하기로 인해 대규모 멸종 사건이 발생했다. - 석탄기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 석탄기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 트라이아스기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 트라이아스기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

| 석탄기 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 이름 | 석탄기 |

| 이름 형식 | 공식 |

| 별명 | 양서류의 시대 |

| 천체 | 지구 |

| 사용 | 전 지구적 (ICS) |

| 사용되는 시간 척도 | ICS 시간 척도 |

| 정의 | |

| 시간 단위 | 기 |

| 층서 단위 | 계 |

| 제안자 | 윌리엄 대니얼 코니베어와 윌리엄 필립스, 1822년 |

| 시간 범위 형식 | 공식 |

| 하위 경계 정의 | 코노돈트 Siphonodella sulcata의 FAD (2006년 기준 생층서학적 문제 발견됨) |

| 하위 GSSP 위치 | 라세르, 몽타뉴누아르, 프랑스 |

| 하위 GSSP 좌표 | 43.5555° N, 3.3573° E |

| 하위 GSSP 승인 날짜 | 1990년 |

| 상위 경계 정의 | 코노돈트 Streptognathodus isolatus의 FAD, Streptognathodus wabaunsensis의 모르포타입 연대기 내 |

| 상위 GSSP 위치 | 아이다랄라쉬, 우랄산맥, 카자흐스탄 |

| 상위 GSSP 좌표 | 50.2458° N, 57.8914° E |

| 상위 GSSP 승인 날짜 | 1996년 |

| 대기 및 기후 데이터 | |

| 해수면 | 미시시피아 기 동안 120m에서 현재 수준으로 떨어졌다가, 기말에 약 80m까지 꾸준히 상승 |

| 연대기 | |

| 시대 | 석탄기 |

| 어원 | |

| 라틴어 어원 | , |

| 이름 유래 | 윌리엄 대니얼 코니베어와 윌리엄 필립스, 1822 |

| 탄소(炭素) | 석탄 퇴적층이 풍부하게 발견되는 시기 |

| 시대 구분 | |

| 상세 연대 구분 | 미시시피아기 투르나이절 비제절 세르푸호프절 펜실베이니아기 바시키르절 모스크바절 카시모프절 그젤절 |

| 생물상 | |

| 특징 | 양서류가 번성한 시대 곤충 크기가 거대해짐 최초의 파충류 출현 숲이 발달하여 석탄층 형성 |

| 이전 시대 및 이후 시대 | |

| 이전 | 데본기 |

| 이후 | 페름기 |

2. 어원 및 역사

"석탄기"라는 용어는 1799년 리처드 커완이 형용사로 처음 사용했고, 1811년 존 페어리가 "석탄층 또는 석탄기 지층"이라는 제목 아래 사용했다.[4] 1822년에는 윌리엄 코니비어와 윌리엄 필립스가 석탄기를 공식적인 단위로 분류했고, 1835년에는 필립스에 의해 석탄기계로 분류되었다.[4]

유럽과 동부 북아메리카의 탄산염암은 석회암, 사암, 셰일의 순서를 반복적으로 보여준다. 북아메리카에서는 석탄기 초기에 대부분 해양에서 퇴적된 석회암이 나타나는데, 이 때문에 북미의 석탄기는 미시시피기와 펜실베이니아기로 나뉜다. 석탄기의 석탄층은 산업혁명 기간 동안 연료로 사용되었으며, 아직도 경제적으로 중요하다. 한국에는 석탄기에서 트라이아스기까지 퇴적된 평안 누층군에 석탄이 포함되어 있으며, 영월탄전의 요봉층이 대표적인 석탄기 시대 지층이다.

영국 제도와 서유럽 지층 순서의 유사성으로 인해, 석탄기계는 하부 디낭기(Dinantian)(주로 탄산염 퇴적)와 상부 실레시아기(주로 쇄설성 규산염(siliciclastic) 퇴적)로 나뉘는 유럽 시간 척도가 개발되었다.[5] 디낭기는 투르네시안(Tournaisian)과 비제안(Viséan) 단계로, 실레시아기는 남무리안(Namurian), 웨스트팔리안, 스테파니안 단계로 나뉘었다.[4]

북미 지질학자들은 유사한 지층을 두 개의 계로 나누어, 하부는 탄산염이 풍부한 미시시피기 계, 상부는 쇄설성 및 석탄이 풍부한 펜실베이니아기 계로 구분하였다. 미국 지질조사국은 1953년에 이 두 계를 공식적으로 인정했다.[6] 러시아에서는 1840년대에 석탄기를 하부, 중부, 상부 계열로 나누었고, 1890년대에는 디낭기, 모스코비안, 우랄리안 단계가 되었다.[4]

1975년, 국제층서위원회(ICS)는 석탄기계를 공식 비준했다.[4] 이로 인해 디낭기, 실레시아기, 남무리안, 웨스트팔리안, 스테파니안은 불필요한 용어가 되었지만, 남무리안, 웨스트팔리안, 스테파니안은 여전히 서유럽에서 일반적으로 사용된다.[5]

3. 지질학

지질학적으로 석탄기는 바리스칸 조산 운동 활동기에 해당한다. 데본기부터 존재했던 라이크 해(리크 해, 레이크 해, 미드로피안 해라고도 함)는 곤드와나 대륙과 유라메리카 대륙 사이에 끼여 말기에 소멸하였고, 이는 곧 다음 시대의 판게아 대륙이 된다. 라이크 해의 소멸과 함께 생물의 육상 진출도 진행되었다.

이 외에도 시베리아 대륙, 카자흐 대륙(카자흐스탄) 등의 작은 대륙들이 존재했다.

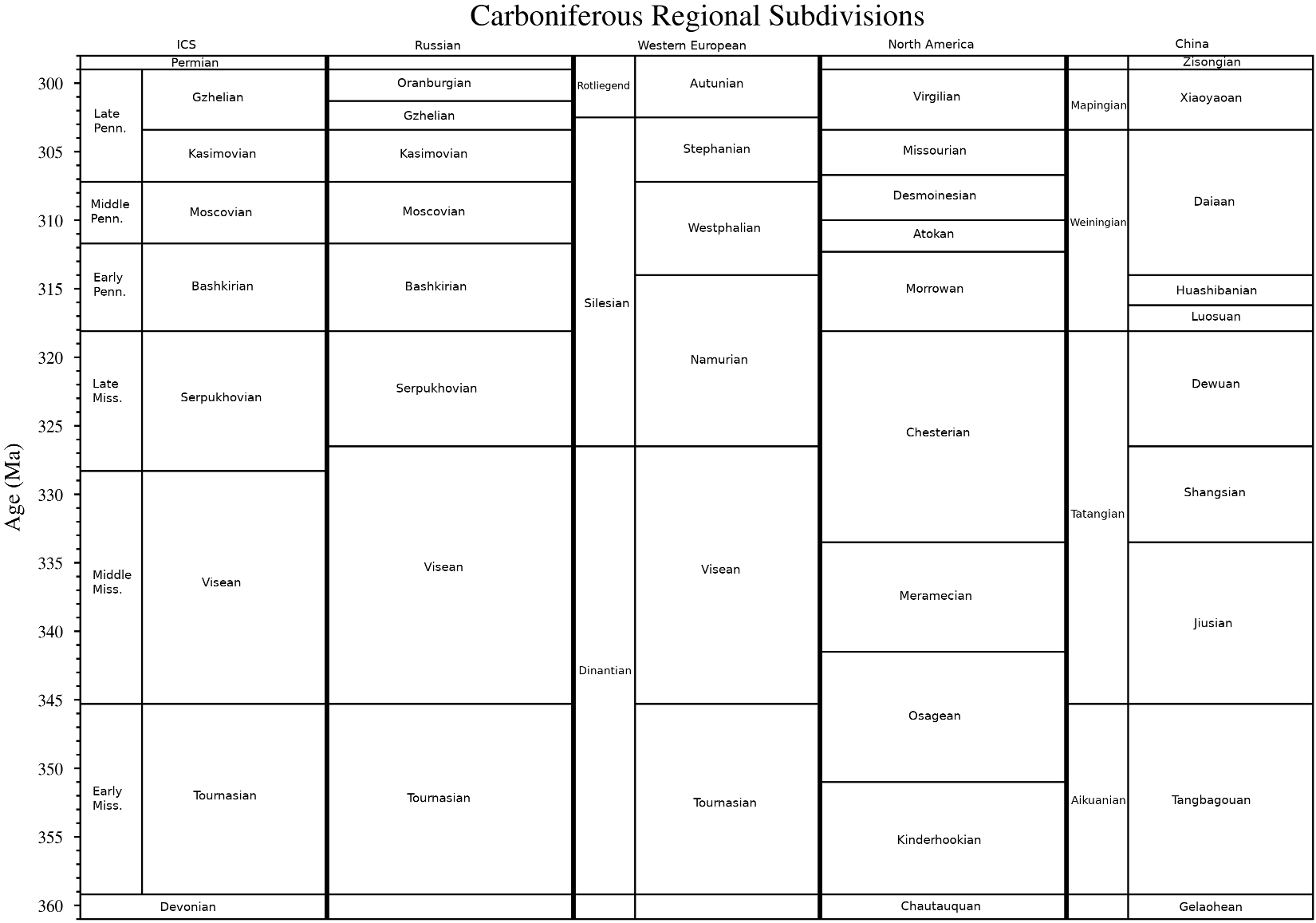

3. 1. 층서학

석탄기의 연대층서적 시간 척도 개발은 18세기 후반에 시작되었다. "석탄기"라는 용어는 1799년 아일랜드 지질학자 리처드 커완이 형용사로 처음 사용했고, 이후 존 페어리가 1811년에 "석탄층 또는 석탄기 지층"이라는 제목 아래 사용했다. 원래 석탄기에는 상승 순서로 올드 레드 사암(Old Red Sandstone), 석회암(Carboniferous Limestone), 밀스톤 그릿(Millstone Grit), 그리고 석탄층의 네 개의 단위가 속해 있었다. 이 네 개의 단위는 1822년에 윌리엄 코니비어와 윌리엄 필립스에 의해 공식적인 석탄기 단위로 분류되었고, 1835년에 필립스에 의해 석탄기계로 분류되었다. 올드 레드 사암은 나중에 데본기 시대의 것으로 간주되었다.[4]

영국 제도와 서유럽의 지층 순서의 유사성으로 인해 석탄기계가 하부 디낭기(Dinantian)(주로 탄산염 퇴적)와 상부 실레시아기(주로 쇄설성 규산염(siliciclastic) 퇴적)로 나뉜 공통적인 유럽 시간 척도가 개발되었다.[5] 디낭기는 투르네시안(Tournaisian)과 비제안(Viséan) 단계로 나뉘었다. 실레시아기는 남무리안(Namurian), 웨스트팔리안, 그리고 스테파니안 단계로 나뉘었다. 투르네시안은 국제층서위원회(ICS) 단계와 길이가 같지만, 비제안은 더 길어 하부 세르푸호비안(Serpukhovian)까지 확장된다.[4]

북미 지질학자들은 유사한 지층을 인식했지만, 하나의 계가 아닌 두 개의 계로 나누었다. 이들은 하부 탄산염이 풍부한 미시시피기 계와 상부 쇄설성 및 석탄이 풍부한 펜실베이니아기 계이다. 미국 지질조사국은 1953년에 공식적으로 이 두 계를 인정했다.[6] 러시아에서는 1840년대에 영국과 러시아 지질학자들이 러시아 지층을 기반으로 석탄기를 하부, 중부, 상부 계열로 나누었다. 1890년대에 이들은 디낭기, 모스코비안, 그리고 우랄리안 단계가 되었다. 세르푸호비안은 하부 석탄기의 일부로 제안되었고, 상부 석탄기는 모스코비안과 그젤리안(Gzhelian)으로 나뉘었다. 바시키리안(Bashkirian)은 1934년에 추가되었다.[4]

1975년에 ICS는 북미 시간 척도의 미시시피기와 펜실베이니아기 아계, 서유럽의 투르네시안과 비제안 단계, 그리고 러시아의 세르푸호비안, 바시키리안, 모스코비안, 카시모비안(Kasimovian) 및 그젤리안을 포함하여 석탄기계를 공식적으로 비준했다.[4] 석탄기계의 공식 비준으로 디낭기, 실레시아기, 남무리안, 웨스트팔리안, 스테파니안은 불필요한 용어가 되었지만, 후자의 세 가지는 여전히 서유럽에서 일반적으로 사용된다.[5]

단계는 전 세계적으로 또는 지역적으로 정의될 수 있다. 전 세계적인 지층 대비를 위해, ICS(국제층서위원회)는 단일 지질층(층서 단면)에서 단계의 하한을 식별하는 국제층서위원회 표준층서 단면 및 점(GSSP)(Global Boundary Stratotype Section and Point)를 기반으로 전 세계적인 단계를 비준한다. 지질학의 복잡성 때문에 석탄기계의 경계와 세 개의 단계 기저부만이 전 세계 층서 단면 및 점에 의해 정의된다.[7][4] ICS의 구분은 최연소부터 최고령 순으로 다음과 같다.[8]

| 계/세 | 절/기 | 하한 | |

|---|---|---|---|

| 페름기(Permian) | 아셀리안절(Asselian) | 298.9 ±0.15 Ma | |

| 펜실베이니아절(Pennsylvanian (geology)) | 상부 | 그젤리안절(Gzhelian) | 303.7 ±0.1 Ma |

| 카시모비안절(Kasimovian) | 307.0 ±0.1 Ma | ||

| 중부 | 모스코비안절(Moscovian (Carboniferous)) | 315.2 ±0.2 Ma | |

| 하부 | 바시키리안절(Bashkirian) | 323.2 ±0.4 Ma | |

| 미시시피절(Mississippian (geology)) | 상부 | 세르푸호비안절(Serpukhovian) | 330.9 ±0.2 Ma |

| 중부 | 비세안절(Visean) | 346.7 ±0.4 Ma | |

| 하부 | 투르네시안절(Tournaisian) | 358.9 ±0.4 Ma | |

미시시피절은 1870년 알렉산더 윈첼(Alexander Winchell)에 의해 제안되었으며, 미시시피강 상류 계곡에서 널리 분포하는 하부 석탄기 석회암의 노출을 기반으로 명명되었다.[6] 미시시피절 동안에는 팔레오-테티스해(Paleo-Tethys)와 판탈라사(Panthalassa) 사이에 레이크 해(Rheic Ocean)를 통한 해양 연결이 존재하여, 전 세계적인 해양 동물군의 분포가 이루어졌고, 해양 생층서를 이용한 광범위한 상관관계를 가능하게 했다.[7][4] 그러나 미시시피절에는 화산암이 거의 없어 방사성 동위원소 연대 측정이 어렵다.[7]

투르네시절은 벨기에의 도시 투르네(Tournai)의 이름을 따서 명명되었다. 1832년 벨기에 지질학자 앙드레 뒤몽에 의해 과학 문헌에 소개되었다. 석탄기계, 미시시피아절, 투르네시절의 기저에 대한 GSSP는 프랑스 남부 몽타뉴 누아르(Montagne Noire)의 라 세르(La Serre) 단면에 위치한다. 이는 진화 계열에서 ''Siphonodella praesulcata''에서 ''Siphonodella sulcata''로의 코노돈트 ''Siphonodella sulcata''의 첫 출현으로 정의된다. 이는 1990년 ICS에 의해 비준되었다. 그러나 2006년 추가 연구에서 경계 아래에서 ''Siphonodella sulcata''의 존재와 국부적인 부정합 위에서 ''Siphonodella praesulcata''와 ''Siphonodella sulcata''가 함께 존재하는 것이 밝혀졌다. 이는 한 종에서 다른 종으로의 진화, 즉 경계의 정의가 라 세르 지점에서는 관찰되지 않아 정확한 상관 관계가 어렵다는 것을 의미한다.[4][9]

비제절은 1832년 앙드레 뒤몽에 의해 소개되었으며, 벨기에 리에주주(Liège Province)의 비제(Visé) 도시의 이름을 따서 명명되었다. 1967년 비제절의 기저는 디낭(Dinant) 분지의 바스티온 단면에서 르페 상의 첫 번째 검은색 석회암으로 공식적으로 정의되었다. 이러한 변화는 이제 진화적 변화에 의한 것이 아니라 생태적으로 유발된 것으로 생각되므로, 이는 GSSP의 위치로 사용되지 않았다. 대신, 비제절의 기저에 대한 GSSP는 중국 남부 광시(Guangxi)의 펑충(Pengchong) 단면에서 암회색 석회암과 셰일의 연속인 83번 지층에 위치한다. 이는 진화 계열 ''Eoparastaffella ovalis – Eoparastaffella simplex''에서 푸줄리나류(Fusulinida) ''Eoparastaffella simplex''의 첫 출현으로 정의되며, 2009년에 비준되었다.[4]

세르푸호프절은 1890년 러시아 지층학자 세르게이 니키틴에 의해 제안되었다. 이는 모스크바 근처의 세르푸호프(Serpukhov) 도시의 이름을 따서 명명되었다. 현재 정의된 GSSP가 없다. 비제절-세르푸호프절 경계는 주요 빙하기와 일치한다. 그 결과 해수면 하강과 기후 변화로 해양 분지 간의 연결이 상실되고 러시아 연변부 전역에서 해양 동물군의 고유종 현상이 발생했다. 이는 생물군의 변화가 진화적이라기보다는 환경적인 것이어서 광범위한 상관 관계가 어렵다는 것을 의미한다.[4] 우랄 산맥(Ural Mountains)과 중국 남서부 귀주성(Guizhou) 나슈이(Nashui)에서 코노돈트 ''Lochriea ziegleri''의 첫 출현을 세르푸호프절 기저에 대한 제안된 정의로 하는 GSSP에 적합한 장소를 찾기 위한 작업이 진행 중이다.[9]

펜실베이니아절은 1888년 J.J. 스티븐슨(J.J. Stevenson)에 의해 제안되었으며, 펜실베이니아 주 전역에서 발견되는 석탄이 풍부한 지층의 넓은 분포를 기반으로 명명되었다.[6] 펜실베이니아절 동안 레익 해양(Rheic Ocean)의 폐쇄와 팡게아의 형성, 그리고 곤드와나 전역의 광범위한 빙하 작용은 주요 기후 및 해수면 변화를 야기하여, 특정 지리적 지역으로 해양 동물상을 제한함으로써 광범위한 생층서적 상관관계를 감소시켰다.[7][4] 팡게아의 조립과 관련된 광범위한 화산 활동은 미시시피절에 비해 더 많은 방사성 동위원소 연대 측정이 가능하다는 것을 의미한다.[7]

바시키르절(Bashkirian Stage)은 1934년 러시아 지층학자 소피아 세미카토바(Sofia Semikhatova)에 의해 제안되었다. 이는 러시아 남부 우랄 산맥에 있는 바시코르토스탄 공화국의 당시 러시아 이름인 바시키리아(Bashkiria)에서 유래했다. 펜실베이니아절(Pennsylvanian Subsystem)과 바시키르절(Bashkirian Stage)의 기저에 대한 GSSP는 미국 네바다주의 애로우 캐니언(Arrow Canyon)에 위치하며, 1996년에 비준되었다. 이는 코노돈트 ''Declinognathodus noduliferus''의 최초 출현으로 정의된다. 애로우 캐니언은 남부 캘리포니아에서 알래스카까지 뻗어 있는 얕은 열대 해로에 위치해 있었다. 경계는 사이클로셈 층서의 해침 석회암과 미세한 사암, 그리고 퇴침 이암과 각력암질 석회암 내에 있다.[4]

모스코바절(Moscovian Stage)은 러시아 모스크바 주변에서 발견되는 얕은 바다 석회암과 다채로운 점토에서 유래했다. 이는 1890년 세르게이 니키틴(Sergei Nikitin)에 의해 처음으로 소개되었다. 모스코바절은 현재 정의된 GSSP가 없다. 퓨줄리나류(fusulinid) ''Aljutovella aljutovica''는 팡게아의 북부와 동부 경계에서 모스코바절의 기저를 정의하는 데 사용될 수 있지만, 지리적 범위가 제한되어 전 세계적 상관관계에는 사용할 수 없다.[4] 코노돈트 ''Declinognathodus donetzianus'' 또는 ''Idiognathoides postsulcatus''의 최초 출현이 경계 표시 종으로 제안되었으며, 우랄 산맥과 중국 남서부 구이저우성 나슈이(Nashui)의 잠재적 위치가 고려되고 있다.[9]

카시모바절(Kasimovian)은 상부 펜실베이니아절의 첫 번째 절이다. 이는 러시아 도시 카시모프(Kasimov)에서 유래했으며, 원래 1890년 니키틴(Nikitin)의 모스코바절 정의에 포함되었다. 이는 1926년 A.P. 이바노프(A.P. Ivanov)에 의해 별개의 단위로 처음 인식되었으며, 그는 완족류의 한 종류를 따서 "''Tiguliferina''" 지평선이라고 명명했다. 카시모바절의 경계는 전 세계적으로 해수면이 낮았던 시기를 포함하며, 이로 인해 이 시대의 많은 층서 내에 부정합이 발생했다. 이로 인해 전 세계적으로 경계를 상관시키는 데 사용할 수 있는 적절한 해양 동물상을 찾는 데 어려움이 발생했다.[4] 카시모바절은 현재 정의된 GSSP가 없다. 남부 우랄, 미국 남서부 및 중국 남서부 구이저우성 나슈이(Nashui)의 잠재적 위치가 고려되고 있다.[9]

그젤절(Gzhelian)은 모스크바 근처 라멘스코예(Ramenskoye) 부근의 러시아 마을 그젤(Gzhel)에서 유래했다. 이름과 표준 지층은 1890년 세르게이 니키틴(Sergei Nikitin)에 의해 정의되었다. 그젤절은 현재 정의된 GSSP가 없다. 퓨줄리나류(fusulinid) ''Rauserites rossicus''와 ''Rauserites stuckenbergi''의 최초 출현은 보레알 해와 팔레오-테티스(Paleo-Tethyan) 지역에서는 사용할 수 있지만, 동부 팡게아나 판탈라사(Panthalassa) 가장자리에서는 사용할 수 없다.[4] 우랄 산맥과 중국 남서부 구이저우성 나슈이(Nashui)의 GSSP 잠재적 위치가 고려되고 있다.[9]

페름기의 기저에 대한 GSSP는 카자흐스탄 아크토베(Aqtöbe) 근처의 아이다랄라시 강 계곡에 위치하며 1996년에 비준되었다. 이 시대의 시작은 코노돈트 ''Streptognathodus postfusus''의 최초 출현으로 정의된다.[10]

3. 2. 순환층 (Cyclothems)

유럽과 동부 북아메리카의 탄산염암은 석회암, 사암, 셰일의 순서를 잘 반복하고 있다. 북아메리카의 석탄기 초기는 대부분 해양에서 퇴적된 석회암이다. 이 때문에 북미의 석탄기는 미시시피기와 펜실베이니아기로 나뉜다. 석탄기의 석탄층은 산업혁명 기간 동안 연료로 사용되었으며, 아직도 경제적으로 중요하다. 한국에는 석탄기에서 트라이아스기까지 퇴적된 평안 누층군에 석탄이 포함되어 있다. 대표적으로 영월탄전의 요봉층이 석탄기 시대의 지층이다.사이클로템(cyclothem)은 단일 퇴적 순환 동안 퇴적된 비해성 및 해성 퇴적암의 연속으로, 기저부에 침식면이 존재한다. 개별 사이클로템의 두께는 종종 수 미터에서 수십 미터에 불과하지만, 사이클로셈층서는 수백에서 수천 미터에 달하며 수십에서 수백 개의 개별 사이클로셈을 포함할 수 있다.[21] 사이클로템은 매우 완만한 경사의 대륙붕에서 퇴적되었는데, 이는 해수면의 작은 변화조차도 해양의 대규모 진출 또는 후퇴로 이어졌기 때문이다.[6] 사이클로셈의 암석학적 특징은 고지형, 기후 및 대륙붕으로의 퇴적물 공급에 따라 머드록 및 탄산염이 우세한 것에서부터 조립질 규산염질 퇴적물이 우세한 층서까지 다양하다.[11]

사이클로셈 퇴적의 주요 시기는 후기 미시시피절(Late Mississippian)에서 초기 페름기(early Permian)까지의 후기 고생대 빙하기 동안 발생했는데, 이때 빙상의 성장과 감소가 해수면의 승강운동의 급격한 변화를 초래했다.[11] 빙상의 성장은 빙하에 물이 갇히면서 지구 해수면의 하강을 초래했다. 해수면 하강은 대륙붕의 광대한 지역을 노출시켰고, 그곳에서 하천계는 침식된 수로와 계곡을 형성했으며, 식물은 지표면을 분해하여 토양을 형성했다. 이 침식면 위에 퇴적된 비해성 퇴적물은 사이클로셈의 기저부를 형성한다.[11] 해수면이 상승하기 시작하면서 강은 늪과 호수의 점점 더 물에 잠긴 지역을 통과하여 흘렀다. 피트지는 이러한 습하고 산소가 부족한 조건에서 발달하여 석탄을 형성했다.[5] 해수면 상승이 계속됨에 따라 해안선은 육지쪽으로 이동했고, 삼각주, 석호 및 하구가 발달했으며, 그 퇴적물은 피트지 위에 퇴적되었다. 완전한 해성 조건이 확립됨에 따라 석회암이 이러한 주변 해양 퇴적물을 계승했다. 석회암은 최대 해수면에 도달함에 따라 심해 흑색 셰일로 덮였다.[6]

이상적으로는 해수면이 다시 하강하기 시작하면서 이 순서가 반전될 것이다. 그러나 해수면 하강은 장기간에 걸치는 경향이 있는 반면, 해수면 상승은 빠르다. 빙상은 느리게 성장하지만 빠르게 녹는다. 따라서 사이클로셈 층서의 대부분은 침식률이 높았던 해수면 하강 시기에 발생했으며, 따라서 퇴적이 없는 시기가 흔했다. 해수면 하강 동안의 침식은 이전 사이클로셈 층서의 전체 또는 부분적인 제거를 초래할 수도 있다. 해수면 상승 속도가 퇴적물 축적 시간을 제한했기 때문에 개별 사이클로셈은 일반적으로 10m 미만의 두께를 갖는다.[11]

펜실베이니아절(Pennsylvanian) 동안 사이클로셈은 내륙해인 로라시아(오늘날 미국 서부 및 중부, 유럽, 러시아 및 중앙아시아)와 북중국 크라톤 및 남중국 크라톤의 열대 지역에 걸쳐 퇴적되었다.[6] 이들이 나타내는 해수면의 빠른 변동은 후기 고생대 빙하기의 빙하 순환과 상관관계가 있다. 곤드와나(Gondwana)를 가로지르는 빙상의 진출과 후퇴는 10만 년의 밀란코비치 주기를 따랐으며, 따라서 각 사이클로셈은 10만 년 기간에 걸친 해수면 하강 및 상승 주기를 나타낸다.[11]

3. 3. 석탄 형성

유럽과 동부 북아메리카의 탄산염암은 석회암, 사암, 셰일의 순서를 잘 반복하고 있다. 북아메리카의 석탄기 초기는 대부분 해양에서 퇴적된 석회암이다. 이 때문에 북미의 석탄기는 미시시피기와 펜실베이니아기 둘로 나뉜다. 석탄기의 석탄층은 산업혁명 기간 동안 연료로 사용되었으며, 아직도 경제적으로 중요하다. 한국에는 석탄기에서 트라이아스기까지 퇴적된 평안 누층군에 석탄이 포함되어 있다. 대표적으로 영월탄전의 요봉층이 석탄기 시대의 지층이다.석탄은 유기물이 물에 잠긴 무산소성 늪지, 이탄습지에 축적된 후 매몰되어 압축되면서 형성된다. 지구상의 대부분 석탄 매장지는 후기 석탄기와 초기 페름기에 형성되었다. 이 석탄을 형성한 식물들은 석탄기 지구 대기의 변화에 기여했다.[12]

펜실베이니아기 동안, 라우라시아의 전방 분지인 중앙 팡게아 산맥의 저지대 습윤 적도 습지와 남북 중국 크라톤 주변에 광대한 양의 유기물 잔해가 이탄습지에 축적되었다.[12] 빙하기 동안 해수면이 낮아지면서 대륙붕의 광대한 지역이 노출되었다. 최대 수 킬로미터에 달하는 주요 하천은 이 대륙붕을 가로질러 뻗어 있었고, 더 작은 하천, 호수 및 이탄습지의 네트워크에 물을 공급했다.[5] 이 습지는 간빙기 동안 해수면이 상승하면서 퇴적물에 매몰되었다. 전방 분지와 대륙 주변부의 지각 침강이 계속됨에 따라 수백만 년 동안 이탄 퇴적물의 축적과 매몰이 계속되어 두껍고 광범위한 석탄층이 형성되었다.[12] 따뜻한 간빙기 동안에는 온대 조건에 적응한 식물이 있는 더 작은 석탄 늪이 시베리아 크라톤과 곤드와나의 서호주 지역에 형성되었다.[6]

지구상의 석탄 매장지 형성이 석탄기에 최고조에 달한 이유에 대해서는 논쟁이 계속되고 있다. 첫 번째 이론인 지연된 균류 진화 가설은 나무의 목질섬유 리그닌의 발달과 리그닌 분해 균류의 후속 진화 사이의 시간 지연으로 인해 엄청난 양의 리그닌 기반 유기물이 축적될 수 있는 기간이 생겼다는 것이다. 리그닌을 분해할 수 있는 효소를 가진 담자균류 균류의 유전자 분석은 이 균류가 페름기에 진화했음을 시사하여 이 이론을 뒷받침한다.[13][14] 그러나 리그닌을 소화하는 균류가 확립된 후에도 중생대와 신생대의 상당한 석탄 매장지가 형성되었고, 담자균류가 사용하는 특정 효소가 없었더라도 리그닌의 균류 분해는 데본기 말까지 이미 진화했을 수 있다.[12] 두 번째 이론은 석탄기의 지리적 환경과 기후가 지구 역사상 독특했기 때문이다. 습윤 적도 지대에 걸친 대륙의 위치, 높은 생물학적 생산성, 그리고 두꺼운 이탄 축적을 허용하는 저지대의 물에 잠긴 서서히 침강하는 퇴적 분지의 공존이 석탄 형성의 최고조를 설명하기에 충분했다는 것이다.[12]

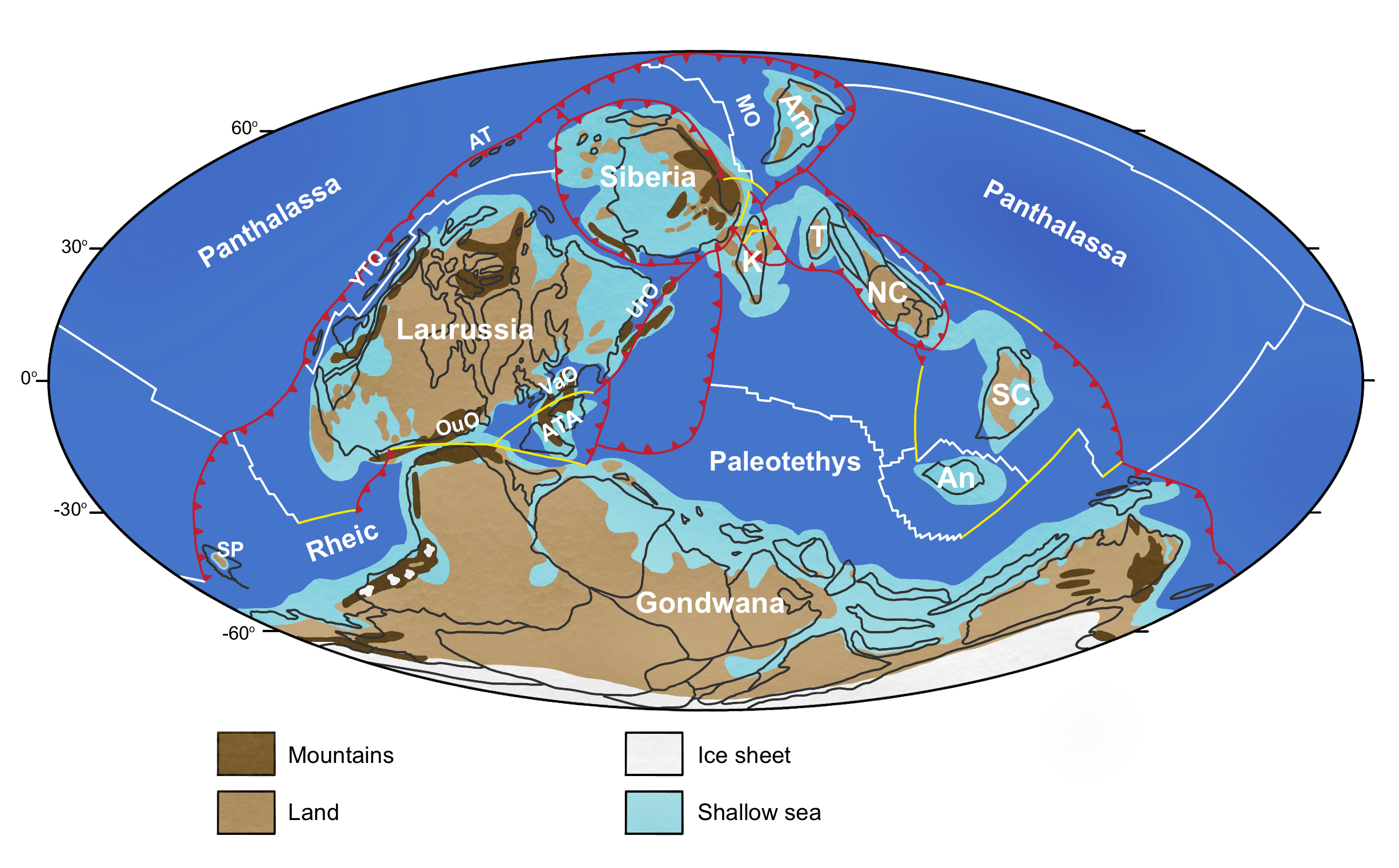

4. 고지리

석탄기에는 남반구의 대륙들이 곤드와나를 이루고 있었고, 북아메리카와 유럽이 합쳐진 로라시아 대륙이 곤드와나와 충돌하고 있었다. 이 충돌은 현재 북아메리카 동부 지역에서 일어났다. 동유라시아판은 유럽판과 합쳐지면서 우랄산맥을 형성했다. 이 시기에 판게아 대륙의 대부분이 합쳐졌지만, 현재의 동아시아 지역은 아직 떨어져 있었다.

유럽과 동부 북아메리카의 탄산염암은 석회암, 사암, 셰일의 순서를 반복하고 있다. 북아메리카의 석탄기 초기는 대부분 해양에서 퇴적된 석회암으로, 이 때문에 북미의 석탄기는 미시시피기와 펜실베이니아기로 나뉜다. 석탄기의 석탄층은 산업혁명 기간 동안 연료로 사용되었으며, 현재도 경제적으로 중요하다. 한국에는 석탄기에서 트라이아스기까지 퇴적된 평안 누층군에 석탄이 포함되어 있으며, 영월탄전의 요봉층이 대표적인 석탄기 지층이다.

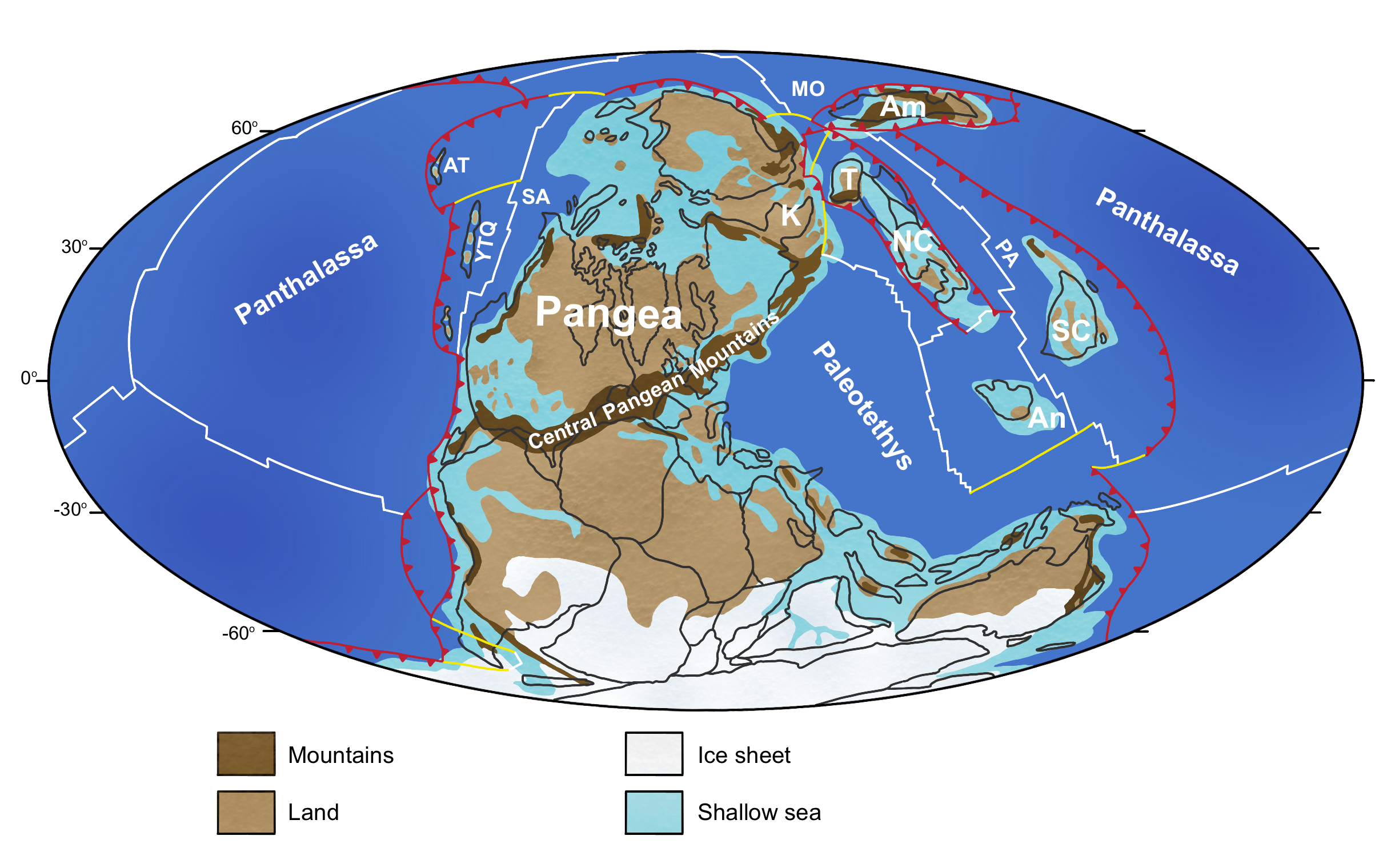

석탄기에는 판구조 운동이 활발하여 팡게아가 형성되었다. 대륙들은 고대 테티스해 주변에 거의 원형으로 배열되었고, 그 너머에는 거대한 판탈라사 해가 있었다. 곤드와나 대륙은 남극 지역을 덮고 있었고, 북서쪽에는 라우라시아 대륙이 있었다. 두 대륙은 서서히 충돌하여 팡게아의 핵심 부분을 형성했다. 라우라시아 대륙 북쪽에는 시베리아와 아무리아가 있었고, 시베리아 동쪽에는 카자흐스탄, 북중국, 남중국이 고대 테티스해 북쪽 가장자리를 형성했으며, 안남은 남쪽에 위치했다.[15]

라우라시아 대륙은 데본기에 로렌시아, 발티카, 아발로니아의 충돌로 형성되었다. 석탄기 초에는 적도 부근에 위치했지만, 석탄기 말에는 북반구 저위도로 이동했다.[15][16] 중앙 팡게아 산맥은 고테티스 해에서 습한 공기를 끌어들여 많은 강수량과 열대 습지 환경을 만들었다. 광범위한 석탄 매장지는 팡게아 산맥의 성장과 관련된 펜실베이니아기 퇴적 분지에서 발달했다.[6][20]

석탄기 동안 곤드와나 대륙 대부분은 남극 지역에 위치했다. 판의 이동에 따라 남극은 석탄기 초기 남아프리카에서 석탄기 말에는 동남극으로 이동했다.[15] 곤드와나 대륙 전역에 걸쳐 널리 분포하는 빙퇴석은 여러 빙하 중심지와 장거리 빙하 이동을 나타낸다.[21]

초기 석탄기에는 시베리아 대륙의 상당 부분이 얕은 바다로 덮여 있었다. 페름기가 되면서 해수면이 낮아지고 대륙이 북쪽으로 이동하여 온대 지역으로 들어가면서 쿠즈네츠크 분지에 광범위한 석탄층이 형성되었다.[20]

카자흐스탄 소대륙은 석탄기 동안 강하게 변형되었는데, 서쪽 가장자리가 우랄 조산 운동 동안 라우라시아와 충돌하고, 북동쪽 가장자리가 시베리아와 충돌했기 때문이다.[18]

석탄기 동안 타림 크라톤은 북중국의 북서쪽 가장자리를 따라 위치했다. 중기 석탄기 동안 북쪽 타림과 카자흐스탄이 충돌했다.[18][23]

남중국과 안남(동남아시아)은 데본기 동안 곤드와나에서 떨어져 나갔다.[18]

4. 1. 초대륙 판게아의 형성

석탄기에는 판구조 운동이 활발해지면서 초대륙 판게아가 형성되었다. 남반구의 대륙들은 곤드와나 대륙을 이루고 있었고, 북아메리카와 유럽이 합쳐진 로라시아 대륙이 곤드와나 대륙과 충돌하면서 지금의 북아메리카 동부를 형성하였다. 동유라시아판은 유럽판과 합쳐지면서 우랄산맥을 형성했다. 이로써 중생대 초대륙 판게아의 대부분이 합쳐졌으나, 현재의 동아시아 지역은 아직 분리된 상태였다.[15]

석탄기 동안 곤드와나 대륙의 대부분은 남극 지역에 위치했다. 판의 이동에 따라 남극은 석탄기 초기 남아프리카에서 석탄기 말에는 동남극으로 이동했다.[15] 곤드와나 대륙 전역에 걸쳐 널리 분포하는 빙퇴석은 여러 빙하 중심지와 장거리 빙하 이동을 나타낸다.[21]

석탄기 후기에 곤드와나 대륙 북쪽 가장자리를 가로지르는 신장과 균열로 인해 초기 페름기 동안 킴메리아 지괴가 분리되었고 신테티스 해가 열렸다.[18]

초기 석탄기에는 시베리아 대륙지괴의 상당 부분을 얕은 바다가 덮고 있었다. 페름기가 되면서 해수면이 낮아지고 대륙이 북쪽으로 이동하여 온대 지역으로 들어가면서 쿠즈네츠크 분지에 광범위한 석탄층이 형성되었다.[20]

카자흐스탄 소대륙은 데본기와 그 이전의 부가 복합체들로 구성되어 있다. 이것은 석탄기 동안 강하게 변형되었는데, 서쪽 가장자리가 우랄 조산 운동(Uralian orogeny) 동안 라우라시아와 충돌하고, 북동쪽 가장자리가 시베리아와 충돌했기 때문이다. 라우라시아와 시베리아 사이의 지속적인 주향이동 운동으로 인해 이전에 길쭉했던 소대륙은 오로클라인(orocline)으로 휘어졌다.[18]

석탄기 동안 타림 크라톤은 북중국의 북서쪽 가장자리를 따라 위치했다. 투르키스탄 해의 카자흐스탄 가장자리를 따라 일어난 섭입으로 인해, 해양이 닫히면서 중기 석탄기 동안 북쪽 타림과 카자흐스탄이 충돌했다. 남 톈산 습곡 및 역단층대는 우즈베키스탄에서 중국 북서부까지 2,000km 이상 뻗어 있으며, 이 부가 복합체의 잔해이며 카자흐스탄과 타림 사이의 봉합선을 형성한다.[18][23]

남중국과 안남(동남아시아)은 데본기 동안 곤드와나에서 떨어져 나갔다.[18]

지질학적으로는 바리스칸 조산 운동 활동기에 해당한다. 데본기부터 존재했던 라이크 해(리크 해라고도 부름)는 곤드와나 대륙과 유라메리카 대륙에 끼여 말기에 소멸하였고, 이것이 곧 다음 시대의 판게아 대륙이 된다.

4. 2. 바리스칸-알레게니-우아치타 조산 운동

중앙 판게아 산맥은 바리스칸-알레게니-우아치타 조산운동(Variscan-Alleghanian-Ouachita orogeny) 동안 형성되었다. 오늘날 그 잔해는 서쪽의 멕시코만에서 동쪽의 튀르키예까지 1만 킬로미터 이상 뻗어 있다.[17] 이 조산운동은 레이크 해(Rheic Ocean)가 닫히고 판게아가 형성되면서 라우라시아, 곤드와나, 그리고 아모리카 테레인 집합체(Armorican Terrane Assemblage, 현재 중앙 및 서유럽의 대부분, 이베리아 반도 포함) 사이의 일련의 대륙 충돌로 인해 일어났다. 이러한 산맥 형성 과정은 중기 데본기(Middle Devonian)에 시작되어 초기 페름기(early Permian)까지 계속되었다.[18]아모리카 테레인(Armorican terranes)은 후기 오르도비스기(Late Ordovician) 동안 곤드와나로부터 갈라져 나왔다. 북쪽으로 이동하면서 레이크 해는 그 앞에서 닫혔고, 중기 데본기에 라우라시아 남동부와 충돌하기 시작했다.[18] 그 결과 발생한 바리스칸 조산운동(Variscan orogeny)은 이러한 테레인과 라우라시아 사이에서 변성작용, 화성 활동, 그리고 대규모 변형과 관련된 복잡한 일련의 사선 충돌을 수반했으며, 이는 석탄기까지 계속되었다.[18]

석탄기 중기(mid Carboniferous) 동안 곤드와나의 남아메리카 지역이 라우라시아의 남쪽 가장자리와 사선으로 충돌하여 우아치타 조산운동(Ouachita orogeny)이 발생했다.[18] 라우라시아와 곤드와나 사이에서 발생한 주요 주향이동 단층 작용은 동쪽으로 애팔래치아 산맥까지 확장되었으며, 그곳에서 알레게니 조산운동(Alleghanian orogeny)의 초기 변형은 주로 주향이동이었다. 후기 펜실베이니아기(Late Pennsylvanian) 동안 곤드와나의 서아프리카 지역이 라우라시아와 충돌하면서 알레게니 조산운동을 따라 변형은 북서쪽으로 향하는 압축으로 변했다.[15][17]

지질학적으로는 바리스칸 조산 운동(Variscan orogeny) 활동기에 해당한다. 데본기부터 존재했던 라이크 해(Rhenohercynian Ocean, 리크 해(Rheic Ocean), 레이크 해(Laurussia Ocean) 또는 미드로피안 해(Midlothian Ocean)라고도 부름)는 곤드와나 대륙(Gondwana)과 유라메리카 대륙(Euramerica)에 끼여 말기에 소멸하였고, 이것이 곧 다음 시대의 판게아 대륙(Pangea)이 된다.

4. 3. 우랄 조산 운동

우랄 조산 운동(Uralian orogeny)은 중앙아시아 조산대(Central Asian Orogenic Belt)의 서쪽 가장자리를 형성하는 남북 방향의 습곡 및 충상대(fold and thrust belt)이다.[19] 우랄 조산 운동은 후기 데본기(Late Devonian)에 시작되어 일부 단절을 거쳐 쥐라기(Jurassic)까지 계속되었다. 후기 데본기부터 초기 석탄기(Carboniferous)까지, 카자흐스탄(Kazakhstania)과 라우라시아(Laurussia) 사이의 우랄해(Ural Ocean)에 위치한 마그니토고르스크(Magnitogorsk)의 도호(island arc)가 라우라시아(Laurussia) 북동부의 수동 대륙 주변부(발티카 크라톤(Baltica craton))와 충돌했다. 이전의 도호 복합체와 대륙 주변부 사이의 봉합대(suture zone)는 주 우랄 단층(Main Uralian Fault)을 형성했는데, 이는 조산대를 따라 2,000km 이상 뻗어 있는 주요 구조이다. 투르네시안(Tournaisian)까지 도호의 부가(Accretion (geology))가 완료되었지만, 카자흐스탄(Kazakhstania)과 라우라시아(Laurussia) 사이의 우랄해(Ural Ocean)의 섭입은 바시키리안(Bashkirian)까지 계속되었고, 그때 마침내 해양이 닫히고 대륙 충돌이 시작되었다.[19] 이 지역을 따라 발생한 상당한 주향이동 단층 운동은 충돌이 사선 방향이었음을 나타낸다. 변형은 페름기(Permian)까지 계속되었고, 후기 석탄기(Carboniferous)와 페름기(Permian) 동안 이 지역은 광범위하게 화강암(granite) 관입을 받았다.[18][19]지질학적으로는 바리스칸 조산 운동(Variscan orogeny) 활동기에 해당한다. 데본기부터 존재했던 라이크 해(Rhenohercynian Ocean, 리크 해(Rheic Ocean), 레이크 해(Laurussia Ocean) 또는 미드로피안 해(Midlothian Ocean)라고도 부름)는 곤드와나 대륙(Gondwana)과 유라메리카 대륙(Euramerica)에 끼여 말기에 소멸하였고, 이것이 곧 다음 시대의 판게아 대륙(Pangea)이 된다.

4. 4. 로라시아

이 시기까지 남반구의 대륙들은 아직 합쳐져서 초대륙 곤드와나를 이루고 있었다. 북아메리카와 유럽이 합쳐져 있었던 로라시아 대륙이 곤드와나 대륙에 합체하고 있었는데, 충돌 부분은 지금 북아메리카의 동부였다. 한편 이 때에 동유라시아판은 유럽판과 합쳐지면서 우랄산맥을 형성했다. 중생대 초대륙 판게아의 대부분은 이때 합쳐졌으나 현재의 동아시아 부분은 아직 떨어져 있었다.[21]펜실베이니아절(Pennsylvanian) 동안 사이클로셈은 내륙해인 로라시아(오늘날 미국 서부 및 중부, 유럽, 러시아 및 중앙아시아)와 북중국 크라톤 및 남중국 크라톤의 열대 지역에 걸쳐 퇴적되었다. 이들이 나타내는 해수면의 빠른 변동은 후기 고생대 빙하기의 빙하 순환과 상관관계가 있다. 곤드와나를 가로지르는 빙상의 진출과 후퇴는 10만 년의 밀란코비치 주기를 따랐으며, 따라서 각 사이클로셈은 10만 년 기간에 걸친 해수면 하강 및 상승 주기를 나타낸다.[6][11]

라우러시아 대륙은 데본기에 로렌시아, 발티카, 아발로니아의 충돌로 형성되었다. 석탄기 초, 일부 모델에서는 적도에 위치하고 있었던 반면 다른 모델에서는 더 남쪽에 위치하고 있었다고 제시한다. 어느 경우든 이 대륙은 북쪽으로 이동하여 석탄기 말에는 북반구 저위도에 도달했다.[15][16] 중앙 팡게아 산맥은 고테티스 해에서 습한 공기를 끌어들여 많은 강수량과 열대 습지 환경을 만들었다. 광범위한 석탄 매장지는 팡게아 산맥의 성장과 관련된 펜실베이니아기 퇴적 분지에서 우세했던 사이클로뎀 층서 내에서 발달했다.[6][20]

서쪽 가장자리를 따라 판탈라사 해양판의 섭입은 데본기 후기부터 미시시피기 초기까지 안틀러 조산 운동을 초래했다. 가장자리를 따라 더 북쪽에서는 미시시피기 초기에 시작된 슬래브 롤백으로 인해 유콘-타나나 지괴가 찢어지고 슬라이드 마운틴 해양이 열렸다. 라우러시아의 북쪽 가장자리를 따라 데본기 후기부터 미시시피기 초기까지 일어난 이누이티안 조산 운동의 조산 붕괴는 스베르드룹 분지 마그마 지대의 발달을 가져왔다.[18]

지질학적으로는 바리스칸 조산 운동 활동기에 해당한다. 데본기부터 존재했던 라이크 해(리크 해, 레이크 해, 미드로피안 해라고도 부름)는 곤드와나 대륙과 유라메리카 대륙에 끼여 말기에 소멸하였고, 이것이 곧 다음 시대의 판게아 대륙이 된다. 라이크 해의 소멸과 발맞춰 생물의 육상 진출도 진행되었다.

4. 5. 곤드와나

이 시기까지 남반구의 대륙들은 아직 합쳐져서 초대륙 곤드와나를 이루고 있었다. 북아메리카와 유럽이 합쳐져 있었던 로라시아 대륙이 곤드와나 대륙에 합체하고 있었는데, 충돌 부분은 지금 북아메리카의 동부였다. 한편 이 때에 동유라시아판은 유럽판과 합쳐지면서 우랄산맥을 형성했다. 중생대 초대륙 판게아의 대부분은 이때 합쳐졌으나 현재의 동아시아 부분은 아직 떨어져 있었다.[15]석탄기 중기 곤드와나의 남아메리카 지역이 라우라시아의 남쪽 가장자리와 사선으로 충돌하여 우아치타 조산운동이 발생했다.[18] 라우라시아와 곤드와나 사이에서 발생한 주요 주향이동 단층 작용은 동쪽으로 애팔래치아 산맥까지 확장되었으며, 그곳에서 알레게니 조산운동의 초기 변형은 주로 주향이동이었다. 후기 펜실베이니아기 동안 곤드와나의 서아프리카 지역이 라우라시아와 충돌하면서 알레게니 조산운동을 따라 변형은 북서쪽으로 향하는 압축으로 변했다.[15][17]

석탄기 동안 곤드와나 대륙의 대부분은 남극 지역에 위치했다. 판의 이동에 따라 남극은 석탄기 초기 남아프리카에서 석탄기 말에는 동남극으로 이동했다.[15] 곤드와나 대륙 전역에 걸쳐 널리 분포하는 빙퇴석은 여러 빙하 중심지와 장거리 빙하 이동을 나타낸다.[21] 곤드와나 대륙의 북쪽에서 북동쪽 가장자리(북동 아프리카, 아라비아, 인도, 서호주 북동부)는 고테티스 해의 남쪽 가장자리를 따라 형성된 대륙붕이었으며, 온화한 시기에는 서호주에 석탄 습지가 포함된 사이클로뎀 퇴적이 있었다.[15] 곤드와나 대륙 북서쪽 가장자리를 따라 위치한 멕시코 지괴는 레익 해양의 섭입에 영향을 받았다.[18] 하지만 이들은 우아키타 조산대의 서쪽에 위치했기 때문에 대륙 충돌의 영향을 받지 않았고 태평양의 활동적인 가장자리의 일부가 되었다.[17] 모로코 가장자리는 바리스칸 조산운동과 관련된 광범위한 우향 주향이동 단층 변형, 마그마 작용 및 변성 작용의 시기에 영향을 받았다.[15]

석탄기 후기에 곤드와나 대륙 북쪽 가장자리를 가로지르는 신장과 균열로 인해 초기 페름기 동안 킴메리아 지괴가 분리되었고 신테티스 해가 열렸다.[18] 곤드와나 대륙의 남동쪽과 남쪽 가장자리(오스트레일리아 동부와 남극)를 따라 판탈라사 해양의 북쪽 섭입이 계속되었다. 판의 상대적인 운동 변화는 석탄기 초기 카님블란 조산 운동을 초래했다. 대륙 호상 마그마 작용은 석탄기 후기까지 계속되었고, 곤드와나 대륙의 남미 서부 가장자리를 따라 발달하는 원시 안데스 섭입대와 연결되었다.[15]

4. 6. 시베리아와 아무리아

석탄기 초기에는 시베리아 대륙의 상당 부분이 얕은 바다로 덮여 있었다. 페름기가 되면서 해수면이 낮아지고 대륙이 북쪽으로 이동하여 온대 지역으로 들어가면서 쿠즈네츠크 분지(Kuznetsk Basin)에 광범위한 석탄층이 형성되었다.[20] 시베리아의 북서쪽에서 동쪽 가장자리는 몽골-오호츠크 해(Mongol-Okhotsk Ocean)를 따라 형성된 대륙 주변부였으며, 그 반대편에는 아무리아가 있었다. 중기 석탄기부터는 해양의 양쪽 가장자리를 따라 마그마호와 관련된 섭입대가 발달했다.시베리아의 남서쪽 가장자리는 오랜 기간 지속되고 복잡한 부가형 조산대였다. 데본기부터 초기 석탄기까지 시베리아와 남중국 알타이 산맥(Altai Mountains)의 부가형 복합체는 동쪽으로 경사진 섭입대 위에 발달했으며, 그 남쪽으로는 카자흐 대륙의 북동쪽 가장자리를 따라 자르마-사우르(Zharma-Saur) 호상열도가 형성되었다.[22] 석탄기 후기까지 이러한 모든 복합체는 시베리아 대륙지괴에 부가되었으며, 이는 이 지역 전역에 걸쳐 후조산기 화강암의 관입으로 나타난다. 카자흐 대륙이 이미 라우라시아에 부가되었기 때문에, 시베리아는 3억 1천만 년 전에 사실상 판게아의 일부였지만, 페름기까지 시베리아와 라우라시아 사이에는 주향이동 단층 운동이 계속되었다.[18]

4. 7. 중앙 및 동아시아

이 시기까지 남반구의 대륙들은 아직 합쳐져서 초대륙 곤드와나를 이루고 있었다. 북아메리카와 유럽이 합쳐져 있었던 로라시아 대륙이 곤드와나 대륙에 합체하고 있었는데, 충돌 부분은 지금 북아메리카의 동부였다. 한편 이 때에 동유라시아판은 유럽판과 합쳐지면서 우랄산맥을 형성했다. 중생대 초대륙 판게아의 대부분은 이때 합쳐졌으나 현재의 동아시아 부분은 아직 떨어져 있었다.한국에는 석탄기에서 트라이아스기까지 퇴적된 평안 누층군에 석탄이 포함되어 있다. 대표적으로 영월탄전의 요봉층이 석탄기 시대의 지층이다.

우랄 조산운동(Uralian orogeny)은 중앙아시아 조산대(Central Asian Orogenic Belt)의 서쪽 가장자리를 형성하는 남북 방향의 습곡 및 충상대(fold and thrust belt)이다.[19] 우랄 조산운동은 후기 데본기(Late Devonian)에 시작되어 일부 단절을 거쳐 쥐라기(Jurassic)까지 계속되었다. 후기 데본기부터 초기 석탄기까지, 카자흐스탄(Kazakhstania)과 라우라시아(Laurussia) 사이의 우랄 해(Ural Ocean)에 위치한 마그니토고르스크(Magnitogorsk)의 도호(island arc)가 라우라시아 북동부의 수동 대륙 주변부(passive margin)(발티카 크라톤(Baltica craton))와 충돌했다. 이전의 도호 복합체와 대륙 주변부 사이의 봉합대(suture zone)는 주 우랄 단층(Main Uralian Fault)을 형성했는데, 이는 조산대를 따라 2,000km 이상 뻗어 있는 주요 구조이다. 투르네시안(Tournaisian)까지 도호의 부가(Accretion (geology))가 완료되었지만, 카자흐스탄과 라우라시아 사이의 우랄 해의 섭입은 바시키리안(Bashkirian)까지 계속되었고, 그때 마침내 해양이 닫히고 대륙 충돌이 시작되었다.[19] 이 지역을 따라 발생한 상당한 주향이동 단층 운동은 충돌이 사선 방향이었음을 나타낸다. 변형은 페름기(Permian)까지 계속되었고, 후기 석탄기와 페름기 동안 이 지역은 광범위하게 화강암(granite) 관입을 받았다.[18][19]

초기 석탄기에는 시베리아 대륙지괴의 상당 부분을 얕은 바다가 덮고 있었다. 페름기가 되면서 해수면이 낮아지고 대륙이 북쪽으로 이동하여 온대 지역으로 들어가면서 쿠즈네츠크 분지(Kuznetsk Basin)에 광범위한 석탄층이 형성되었다.[20] 시베리아의 북서쪽에서 동쪽 가장자리는 몽골-오호츠크 해(Mongol-Okhotsk Ocean)를 따라 형성된 대륙주변부였으며, 그 반대편에는 아무리아(Amuria)가 있었다. 중기 석탄기부터는 해양의 양쪽 가장자리를 따라 마그마호와 관련된 섭입대가 발달했다.

시베리아의 남서쪽 가장자리는 오랜 기간 지속되고 복잡한 부가형 조산대였다. 데본기부터 초기 석탄기까지 시베리아와 남중국 알타이 산맥(Altai Mountains)의 부가형 복합체(accretionary complexes)는 동쪽으로 경사진 섭입대 위에 발달했으며, 그 남쪽으로는 카자흐스탄의 북동쪽 가장자리를 따라 자르마-사우르(Zharma-Saur) 호상열도가 형성되었다.[22] 석탄기 후기까지 이러한 모든 복합체는 시베리아 대륙지괴에 부가되었으며, 이는 이 지역 전역에 걸쳐 후조산기 화강암의 관입으로 나타난다. 카자흐스탄이 이미 라우라시아에 부가되었기 때문에, 시베리아는 3억 1천만 년 전에 사실상 판게아의 일부였지만, 페름기까지 시베리아와 라우라시아 사이에는 주향이동 단층 운동이 계속되었다.[18] 카자흐스탄 소대륙은 데본기와 그 이전의 부가 복합체들로 구성되어 있다. 이것은 석탄기 동안 강하게 변형되었는데, 서쪽 가장자리가 우랄 조산운동 동안 라우라시아와 충돌하고, 북동쪽 가장자리가 시베리아와 충돌했기 때문이다. 라우라시아와 시베리아 사이의 지속적인 주향이동 운동으로 인해 이전에 길쭉했던 소대륙은 오로클라인(orocline)으로 휘어졌다.[18]

석탄기 동안 타림 크라톤(Tarim craton)은 북중국(North China)의 북서쪽 가장자리를 따라 위치했다. 투르키스탄 해(Turkestan Ocean)의 카자흐스탄 가장자리를 따라 일어난 섭입으로 인해, 해양이 닫히면서 중기 석탄기 동안 북쪽 타림과 카자흐스탄이 충돌했다. 남 톈산 습곡 및 역단층대는 우즈베키스탄(Uzbekistan)에서 중국 북서부까지 2,000km 이상 뻗어 있으며, 이 부가 복합체의 잔해이며 카자흐스탄과 타림 사이의 봉합선을 형성한다.[18][23] 남쪽으로 경사진 섭입대 위에 있는 대륙성 마그마 호는 북중국 가장자리를 따라 위치하여 고아시아 해양(Paleoasian Ocean)을 소모했다.[15] 북중국과 타림의 남쪽 가장자리 아래로 고테티스 해(Paleo-Tethys)의 북쪽으로의 섭입은 석탄기 동안 계속되었으며, 남 친링 지괴(South Qinling block)가 중기에서 후기 석탄기 동안 북중국에 부가되었다.[18] 북중국에서는 초기 석탄기의 퇴적물이 보존되어 있지 않다. 그러나 지역적인 중기 석탄기 부정합 바로 위에 있는 보크사이트(bauxite) 퇴적물은 따뜻한 열대 조건을 나타내며, 광범위한 석탄을 포함한 사이클로섬(cyclothem) 위에 놓여 있다.[15]

남중국(South China)과 안남(Annamia)(동남아시아)은 데본기 동안 곤드와나(Gondwana)에서 떨어져 나갔다.[18] 석탄기 동안, 이들은 고아시아 해양(Paleoasian Ocean)에 의해 서로와 북중국으로부터 분리되었으며, 남서쪽에는 고테티스 해(Paleo-Tethys), 북동쪽에는 판탈라사(Panthalassa)가 있었다. 석탄과 증발암(evaporite)이 있는 사이클로섬 퇴적물은 두 대륙을 둘러싼 대륙붕에 쌓였다.[15]

5. 기후

석탄기 기후는 고생대 후기 빙하기(LPIA)의 지배를 받았다. 이는 페름기까지 지속된 가장 광범위하고 오래 지속된 빙하기였다.[24][21] 초기에는 투르네시안절 온난기가 있었으나, 이후 유기물 매장량 증가와 해양 무산소 상태로 인해 대기 중 이산화탄소 농도가 감소하면서 기후가 차가워지고 남극 지역에 빙하가 형성되었다.[35] 비세안절 온난기에는 빙하가 거의 사라졌으나, 후기 비세안기에 다시 기후가 차가워지면서 빙하기가 시작되었다.[24][21] 이 시기에는 해수면 하강과 광범위한 부정합이 동반되었다.[21] 빙하는 곤드와나 중위도에서 고위도까지 뻗어 있는 최대 30개의 빙하 중심지에서 확장되었다.[21] 동위원소 기록은 이산화탄소 농도 감소가 중앙 판게아 산맥의 성장과 관련된 암석 풍화 작용 증가와 해류 순환 변화 등의 요인에 의해 촉발되었음을 나타낸다.[35][25]

바시키리안절, 후기 모스코비안절, 그리고 최후의 카시모비안절에서 중기 그젤리안절에 이르는 기간 동안에는 온난기가 있었다.[21] 초기 카시모비안기에는 짧은 기간의 강렬한 빙하기가 있었는데, 이때 대기 중 이산화탄소 농도가 급격히 감소했다가 화산 활동 등의 요인으로 다시 급증하여 온난한 기후가 되었다.[26] 고생대 후기 빙하기는 석탄기-페름기 경계에서 절정에 달했다. 남아메리카, 아프리카, 남극, 오스트레일리아 등지에 광범위한 빙하 퇴적물이 발견되며, 이 시기에 이산화탄소 농도는 매우 낮게 유지되었다.[21][26]

석탄기의 기온은 장주기 빙하기(LPIA)의 시기에 따라 달랐다. 페름-석탄기 최대 빙하기에는 지구 평균 기온이 약 13°C였고, 초기 투르네시안 온난기에는 약 22°C였다.[24] 변화하는 기후는 퇴적 패턴의 지역적 변화에 반영되었다. 미시시피절 초기부터 중기까지는 비교적 따뜻한 해역에서 탄산염 생성이 이루어졌고, 증발암이 형성되었다.[21][6] 비제절 후기부터 기후가 추워짐에 따라 탄산염 생성은 얕은 수심으로 제한되었다. 모스코비절까지 빙상의 성장과 쇠퇴는 순환층 퇴적을 초래했다.[21][24] 빙하의 계절적 융해는 곤드와나 주변부에 근빙점 해수를 만들었다.[24] 곤드와나와 중앙 판게아 산맥에서의 빙하 마모와 침식은 로스 퇴적물을 형성했다.[32]

석탄기 후기 빙하기(LPIA)는 해양 생물다양성에 영향을 미쳤다. 급격한 기후 및 환경 변화는 종의 수가 급격히 증가하는 적응 방산으로 이어졌다.[21] 진동하는 기후 조건은 로라시아 열대림의 반복적인 구조 조정을 초래했고, 사지동물 종의 출현과 다양화로 이어졌다.[25][33] 카시모비안절 빙하기 동안 습지 숲의 주요 구조 조정이 있었는데, 이는 CO2 수준 감소에 기인한다.[21][25][26] 석탄기-페름기 경계를 지나면서 CO2 수준의 급격한 감소와 건조한 조건은 계절적으로 건조한 나무숲 식생으로의 영구적인 변화를 초래했다.[25][26]

대륙들이 모여 판게아를 형성함에 따라 중앙 판게아 산맥의 성장은 해저에서 풍화 작용과 탄산염 퇴적물의 증가를 초래했고, 광대한 면적의 육지가 열대 우림의 확산에 이용 가능하게 되었다.[34][6] 이 두 가지 요인은 대기 중 이산화탄소(CO2) 감소를 크게 증가시켜 전 세계 기온을 낮추고, 해양의 pH를 높이며, 후기 고생대 빙하기를 촉발했다.[34]

Mg/Ca 및 Sr/Sr 동위원소 비율은 전 세계 해양에서 일관되지만, 화석 기록에 보존된 δO 및 δC는 지역적 요인의 영향을 받을 수 있다.[35] 석탄기 δO 및 δC 기록은 남중국과 라우라시아 해역 사이에 지역적 차이를 보인다.[35] δC는 초기 미시시피절에서 급격히 증가했고, 후기 고생대 빙하기 동안 높은 수치를 유지했다.[35] 초기 미시시피절부터 기후가 식으면서 δO 값이 장기적으로 증가했다.[21] δC와 δO 기록 모두 석탄기 동안 상당한 전 지구적 동위원소 변화를 보여준다.[35] 중 투르네시절의 양의 δC 및 δO 이탈은 유기물 매몰 증가와 해양 무산소 상태로 인한 대기 중 CO2 감소, 기후 냉각 및 빙하 작용의 시작으로 해석된다.[35] 미시시피절-펜실베이니아절 경계의 양의 δO 이탈은 기후 냉각과 빙축적을 나타낸다.[35] 카시모비안 초기에는 짧은 강렬한 빙하기가 있었는데, 열대 지역에서 건조한 조건이 증가하고 열대 우림의 범위가 감소했다.[21][36]

많은 지역은 연중 기온 변화가 거의 없이 습윤한 열대 기후였지만, 남극에서는 빙하가 형성되는 등 냉각화가 진행되고 있었다.[52]

5. 1. 대기 중 산소 농도

숯 기록, 암염 기체 포유물, 유기 탄소와 황철석의 매몰률 등 다양한 방법을 통해 과거 대기 중 산소 농도를 추정할 수 있다.[27] 원료의 보존 상태에 따라 일부 기법은 특정 시점을 나타내는 반면(예: 암염 기체 포유물),[28] 다른 기법은 더 넓은 시간 범위를 갖는다(예: 숯 기록과 황철석).[29][30]여러 연구 결과에 따르면, 석탄기 초기의 대기 중 산소 농도는 15~20% 정도였으나, 시간이 지나면서 점차 증가하여 25~30%에 달하는 최고점을 기록했다. 이는 꾸준한 상승은 아니었으며, 당시의 역동적인 기후 조건을 반영하여 최고점과 최저점을 오르내렸다.[27][30] 예를 들어, 후기 데본기부터 석탄기까지 산불에 의해 생성된 숯의 증가는 산소 농도의 증가를 나타내며, 계산 결과 석탄기 대부분 동안 산소 농도가 21%를 넘는 것으로 나타났다.[29] 3억 3700만 년 전~3억 3500만 년 전의 퇴적물에서 나온 암염 기체 포유물은 비제절의 산소 수준을 약 15.3%로 추정하지만, 불확실성이 크다.[28][27] 황철석 기록은 석탄기 초기에 약 15%의 수준을 나타내며, 펜실베이니아절에는 25%를 넘었다가 말기에 20% 이하로 다시 떨어졌다.[30]

석탄기 동안 절지동물과 기타 동식물의 큰 몸집에 대기 중 산소 농도가 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 논의도 계속되고 있다.[31] 많은 지역은 연중 기온 변화가 거의 없이 습윤한 열대 기후였지만, 남극에서는 빙하가 형성되는 등 냉각화가 진행되고 있었다.[52] 석탄기에는 목재의 리그닌을 분해할 수 있는 균류가 충분히 진화하지 않았고,[53][54] 숲의 번성으로 인해 많은 탄소가 석탄으로 고정되어, 페름기 초기의 대기 중 산소 농도는 35%에 달했다고 여겨진다(현재는 21%).[55]

6. 생물

석탄기에는 다양한 생물들이 번성하였다.

해양에서는 유공충류, 산호류, 태형동물, 개형충류, 완족류, 암모노이드류, 헤데렐로이드류, 마이크로콘키드류, 그리고 극피동물 중 해백합류가 주요 무척추동물 그룹이었다.[37] 완족류와 푸줄리나 유공충류의 다양성은 비제절부터 석탄기 말까지 급증했지만, 두족류와 부유성 코노돈트의 다양성은 감소했다.

담수에는 이매패류 연체동물(*Anthraconaia*, 나이아디테스(Naiadites), 카르보니콜라 등)과 갑각류(*칸도나(Candona)*, 카르보니타, 다윈룰라(Darwinula), 에스테리아, *Acanthocaris*, *Dithyrocaris*, *Anthrapalaemon* 등)가 서식했다. 광익류 또한 다양했으며, *아델로프탈무스(Adelophthalmus)*, *메가라크네(Megarachne)*, *히베르토프테루스(Hibbertopterus)*와 같은 속으로 대표된다.

바다에는 많은 어류가 서식했는데, 주로 상어와 그 친척인 상어목이었다. 크테나칸투스목(Ctenacanthiformes)과 같은 상어목 그룹은 크게 자랐으며, ''사이보두스(Saivodus)''와 같은 일부 속은 약 6m에서 9m에 달했다.[44] 경골어류 중에서는 연안 해역에서 발견되는 팔레오니스키폼스(Palaeonisciformes)도 강으로 이동한 것으로 보인다. 육기어류도 두드러졌으며, 리조돈트(Rhizodont) 그룹 중 하나는 매우 큰 크기에 달했다.

육지에서는 양치식물이 번성하였고, 곤충과 양서류가 번영하였다. 양서류로부터 육상 생활에 적응한 유양막류가 출현하여 용궁류(조류를 포함한 파충류 계통)와 단궁류(포유류 계통)로 분기되었다. 당시 파충류로는 히로노무스 등이 알려져 있다. 팔레오딕티옵테라와 바퀴벌레의 조상 프로토파스마 등 날개를 가진 곤충이 처음으로 출현하여, 역사상 최초로 하늘로 진출한 생물이 되었다.

데본기에서 이어진 절지동물의 거대화도 현저하여, 몸길이 45cm의 거대한 바다전갈(메갈로크네), 날개폭 70cm의 거대한 잠자리(메가뉴라), 몸길이 2m의 거대한 지네(아르트로플레우라) 등이 발견되고 있다. 반대로 삼엽충은 쇠퇴하여 프로에투스목만 남게 되었다. 말기에는 빙하기가 도래하여 많은 생물이 멸종하였다.

거대한 양치류 (석송(레피도덴드론)은 지름 2m, 높이 38m)가 습지대에 대숲을 형성하고 있었다.

미국 일리노이주의 메존크릭 동물군에는 완족류, 해백합과 투리몬스트럼·그레가리움(투리몬스툼) 등 기이한 형태의 동물이 포함되어 있다.

후기에는 에다포사우루스 등의 단궁류(포유류형 파충류)가 번성해 간다.

6. 1. 육상 식물

초기 석탄기 육상 식물은 이전 후기 데본기의 식물들과 매우 유사했지만, 이 시기에 새로운 종류도 등장했다. 주요 초기 석탄기 식물로는 속새목(속새류), 석송목(덩굴식물), 석송목(석송류), 인목(인목류), 고사리목(고사리류), 메둘로사목(비공식적으로 "종자 고사리"에 포함, 여러 초기 나자식물 그룹의 집합체) 그리고 코르다이탈레스목이 있었다. 이들은 석탄기 전체를 통해 계속 우점종이었지만, 후기 석탄기에는 소철목(소철류), 칼리스토필라레스목(또 다른 "종자 고사리" 그룹) 그리고 볼츠이알레스목 등 여러 다른 종류가 나타났다.

오늘날의 작은 석송의 사촌(하지만 조상은 아님)인 레피도덴드랄레스목에 속하는 석탄기 석송류는 높이 30미터, 지름 최대 1.5미터에 달하는 거대한 나무였다. 여기에는 ''레피도덴드론''(그 열매는 레피도스트로부스라고 함), ''아나바트라'', ''레피도플로이오스'' 그리고 ''시길라리아''가 포함된다.[12] 이러한 형태들 중 몇몇의 뿌리는 스티그마리아로 알려져 있다. 오늘날의 나무와 달리, 이들의 이차 성장은 피질에서 일어났는데, 이는 목부 대신 안정성을 제공했다.[12] 클라독시롭시다류는 고사리의 조상이 되는 큰 나무였으며, 석탄기에 처음 나타났다.[12]

일부 석탄기 고사리의 잎은 살아있는 종의 잎과 거의 동일하다. 아마도 많은 종이 착생식물이었을 것이다. 화석 고사리와 "종자 고사리"에는 ''페코프테리스'', ''사이클롭테리스'', ''뉴롭테리스'', ''알레토프테리스'', 그리고 ''스페노프테리스''가 있었고, ''메가피톤''과 ''카울롭테리스''는 나무 고사리였다.[12]

속새목에는 흔한 거대 종인 ''칼라미테스''가 포함되는데, 줄기 지름은 30~60cm이고 높이는 최대 20m에 달했다. ''스페노필룸''은 잎이 윤생하는 가는 덩굴식물로, 아마도 칼라미테스와 석송류 모두와 관련이 있었을 것이다.[12]

띠 모양의 잎을 가진 키 큰 식물(6미터에서 30미터 이상)인 ''코르다이테스''는 소철류와 침엽수와 관련이 있었다. 밑씨/종자를 지닌 꽃차례 같은 생식 기관은 ''카디오카르푸스''라고 한다. 이 식물들은 늪지대에 살았던 것으로 여겨진다. 진정한 침엽수(볼츠이알레스목의 ''왈키아'')는 후기 석탄기에 나타났으며[12], 더 높고 건조한 땅을 선호했다.

6. 2. 육상 동물

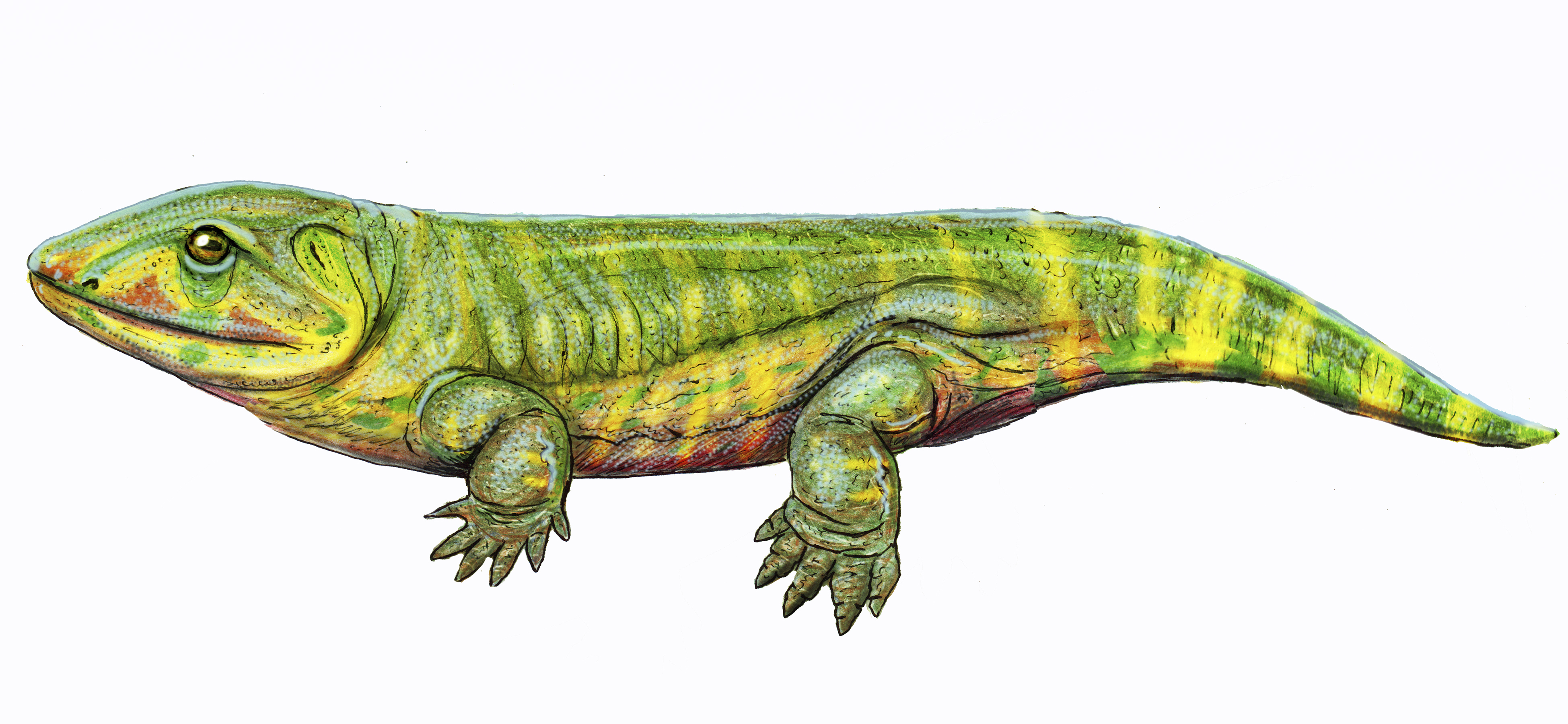

석탄기에는 다양한 육상 동물들이 번성했다.양서류는 중기에 다양하고 흔했으며, 오늘날보다 더욱 그러했다. 일부는 길이가 6미터에 달했고, 성체가 완전히 육지에 서식하는 종들은 비늘 피부를 가졌다.[42] 유절양서류(Labyrinthodontia) 아래에 분류된 기저 사지동물 그룹은 긴 몸통, 뼈판으로 덮인 머리, 그리고 일반적으로 약하거나 발달되지 않은 다리를 가지고 있었다.[43] 가장 큰 것은 2미터가 넘었다. 이들은 소절양서류(Lepospondyli) 아래에 포함된 더 작은 양서류들과 함께 서식했는데, 이들은 종종 약 15cm 정도의 길이였다. 일부 석탄기 양서류는 수생 생물이었고 강에서 살았다 (''록소마(Loxomma)'', ''에오기리누스(Eogyrinus)'', ''프로테로기리누스(Proterogyrinus)''). 다른 것들은 반수생 (''오피데르페톤(Ophiderpeton)'', ''암피바무스(Amphibamus)'', ''히롭레시온(Hyloplesion)'') 또는 육상 (''덴드로페르톤(Dendrerpeton)'', ''투디타누스(Tuditanus)'', ''안트라코사우루스(Anthracosaurus)'')이었을 수도 있다.

석탄기 열대우림 붕괴는 더 시원하고 건조한 환경에서 잘 생존할 수 없었던 양서류의 진화를 늦추었다. 그러나 양막류는 특정한 주요 적응 덕분에 번성했다.[21] 석탄기의 가장 위대한 진화적 혁신 중 하나는 양막란이었는데, 이것은 건조한 환경에서 알을 낳을 수 있게 해주었고, 케라틴화된 비늘과 발톱은 특정 사지동물의 육지 이용을 더욱 확장할 수 있게 해주었다. 여기에는 가장 초기의 파충류 (''힐로노무스(Hylonomus)'')와 가장 초기의 알려진 수궁류(synapsid) (''아르카에오티리스(Archaeothyris)'')가 포함된다. 수궁류는 페름기 시대에 빠르게 거대해지고 다양해졌지만, 중생대 동안 그들의 지배력은 멈추었다. 파충류(그리고 나중에는 조류) 또한 다양해졌지만 중생대까지는 작은 크기를 유지했으며, 중생대 동안 육지뿐만 아니라 물과 하늘을 지배했지만, 신생대 동안 그들의 지배력은 멈추었다.

파충류는 열대우림 붕괴 이전의 더 건조한 기후에 대한 반응으로 주요 진화 방사를 겪었다.[25][26] 석탄기 말까지 양막류는 이미 여러 그룹으로 다양화되었는데, 여기에는 수많은 수궁류 페리코사우루스(pelycosaur)과, 프로토로티리디드, 캡토리니드, 도마뱀류(Sauria), 그리고 아라에오스켈리디아(Araeoscelidia)가 포함된다.

석탄기 육상 무척추동물 화석은 곤충[42], 다지류[42], 거미류[42] 등의 화석이 발견되었다. 이들의 다양성은 이 절지동물들이 잘 발달되어 있었고, 수적으로도 많았음을 보여준다.[43] 어떤 절지동물들은 매우 큰 크기로 자랐는데, 최대 2.6m에 달하는 지네류인 아르트로플레우라(Arthropleura)는 역사상 가장 큰 육상 무척추동물이었다. 곤충류 중에는 거대한 포식성 원잠자리목(Protodonata)(그리핀플라이)이 있는데, 그중에는 메가네우라(Meganeura)가 있다. 이 거대한 잠자리 같은 곤충은 약 75cm의 날개폭을 가졌으며, 지구상에 살았던 가장 큰 비행 곤충이었다. 다른 그룹으로는 현생 하루살이와 관련된 싱톤프테로데아(Syntonopterodea), 풍부하고 종종 큰 흡즙성 고생대 망시목(Palaeodictyopteroidea), 다양한 초식성 원직시류(Protorthoptera), 그리고 수많은 기저 이엽충목(Dictyoptera) (바퀴벌레의 조상) 등이 있다.

많은 곤충 화석이 자르브뤼켄(Saarbrücken)과 코망트리(Commentry)의 석탄층과 노바스코샤의 화석 나무의 속이 빈 줄기에서 발견되었다. 영국의 일부 석탄층에서도 좋은 표본들이 발견되었는데, 더비셔 석탄층에서 발견된 ''아르케오프틸루스(Archaeoptilus)''는 4.3cm 길이의 보존된 날개 부분을 가졌고, 일부 표본(''브로디아(Brodia)'')은 여전히 밝은 날개 색깔의 흔적을 보여준다. 노바스코샤의 나무 줄기에서는 육상 달팽이 (''아르케오조나이테스(Archaeozonites)'', ''덴드로푸파(Dendropupa)'')가 발견되었다.

6. 3. 해양 동물

석탄기 해양에서는 유공충류, 산호류(Anthozoa), 태형동물, 介形類(Ostracoda), 완족류, 암모노이드류(Ammonoidea), 헤데렐로이드류(hederelloids), 마이크로콘키드류(microconchids), 그리고 특히 극피동물(echinoderms) 중 해백합류(crinoids)가 주요 무척추동물 그룹이었다.[37] 완족류와 푸줄리나 유공충류의 다양성은 비제절(Visean)부터 석탄기 말까지 급증했지만, 두족류와 부유성 코노돈트의 다양성은 감소했다. 이러한 진화적 방사는 석탄기-초기 페름기 생물다양화 사건으로 알려져 있다.[37]유공충류는 최초로 해양 동물군에서 중요한 부분을 차지했다. 방추형의 대형 속인 푸줄리나(Fusulina)와 그 근연종들은 현재 러시아, 중국, 일본, 북아메리카 지역에 풍부했으며, ''Valvulina'', ''Endothyra'', ''Archaediscus'', ''Saccammina''(후자는 영국과 벨기에에서 흔함) 등 다른 중요한 속들도 있었다. 일부 석탄기 속들은 현재까지도 현존한다(현존 분류군).

데본과 콘월의 컬럼 지층(Culm Measures)과 러시아, 독일 등지의 이 시대 처트에서 방산충(radiolaria)의 미세한 껍질이 발견된다. 해면동물(Porifera)은 침(spicule)과 정착근(anchor ropes)으로 알려져 있으며, 석회해면류(Calcispongea)인 ''Cotyliscus''와 ''Girtycoelia'', 데모스폰지(demosponge)인 ''Chaetetes'', 그리고 특이한 군체형 육방해면류(Hexactinellid)인 ''Titusvillia'' 등 다양한 형태를 포함한다. 산호초를 형성하는 산호와 독립생활 산호 모두 다양화되어 번성했는데, 여기에는 사방산호류(Rugosa)(예: ''Caninia'', ''Corwenia'', ''Neozaphrentis''), 이형산호류, 그리고 조방산호류(Tabulata)(예: ''Chladochonus'', ''Michelinia'') 등이 포함된다. 코눌라리드(Conularids)는 ''Conularia''에 의해 잘 나타난다.

태형동물(Bryozoa)은 일부 지역에서 풍부하며, ''Fenestella'', ''Polypora'', 그리고 아르키메데스(나사 모양 때문에 아르키메데스 나사의 이름을 따서 명명됨)를 포함하는 페네스텔리드류가 포함된다. 완족류도 풍부하며,[38] 매우 큰 크기에 매우 두꺼운 껍질을 가진 프로덕티드류(Productida)(예: 30cm 너비의 ''Gigantoproductus''[39][40])와 ''Chonetes''와 같이 형태가 더 보수적인 것들이 있다. 아티리드류(Athyridida), 스피리페리드류(Spiriferida), 린코넬리드류(Rhynchonellida), 테레브라툴리드류(Terebratulida)도 매우 흔하다. 무관절류에는 ''Discina''와 ''Crania''가 포함된다. 일부 종과 속은 매우 넓은 분포를 보이며, 변이가 미미했다.

''Serpulites''와 같은 환형동물(Annelid)은 일부 지층에서 흔한 화석이다. 연체동물 중 이매패류(bivalve)는 수와 중요성이 계속 증가했다. 대표적인 속으로는 ''Aviculopecten'', ''Posidonomya'', ''Nucula'', ''Carbonicola'', ''Edmondia'', ''Modiola''가 있다. 복족류(Gastropod)도 많으며, ''Murchisonia'', ''Euomphalus'', ''Naticopsis'' 등의 속이 포함된다. 나우틸로이드류(Nautiloid) 두족류(cephalopod)는 단단히 감긴 나우틸리드류(Nautilida)로 나타나며, 직선형 및 굽은 껍질 형태는 점점 드물어진다. ''Aenigmatoceras''와 같은 고니아타이트류(Goniatite) 암모노이드류(Ammonoidea)가 흔하다.

삼엽충(Trilobite)은 이전 시대보다 드물며, 멸종으로 가는 꾸준한 추세에 있으며, 프로에티드류(proetid) 그룹만이 존재한다. 갑각류(crustacean)의 한 종류인 介形類(Ostracoda)는 중간저서(meiobenthos)의 대표로 풍부했으며, ''Amphissites'', ''Bairdia'', ''Beyrichiopsis'', ''Cavellina'', ''Coryellina'', ''Cribroconcha'', ''Hollinella'', ''Kirkbya'', ''Knoxiella'', ''Libumella'' 등의 속이 포함된다. 해백합류(Crinoids)는 석탄기 동안 매우 많았지만, 미시시피절 중기 동안 다양성이 점차 감소했다. 긴 줄기가 달린 해백합의 빽빽한 해저 숲은 얕은 바다에서 번성했던 것으로 보이며, 그 유체는 두꺼운 암석층으로 굳어졌다. 대표적인 속으로는 ''Cyathocrinus'', ''Woodocrinus'', ''Actinocrinus''이 있다. ''Archaeocidaris''와 ''Palaeechinus''와 같은 해삼류도 존재했다. 펜트레이니티드류(Pentreinitidae)와 코다스테리드류(Codasteridae)를 포함하고 해저에 부착된 긴 줄기를 가진 해백합과 비슷한 모양을 가진 폭발류(blastoid)는 이 시기에 최대 발달에 이른다.

6. 4. 균류

이 시기에 식물과 동물의 크기와 개체 수가 증가함에 따라 육상 균류도 더욱 다양화되었다. 해양 균류는 여전히 바다에 서식했다. 모든 현대 균류 강은 석탄기 후기에 존재했다.[1]7. 멸종 사건

석탄기에는 여러 번의 멸종 사건이 있었다. 이 사건들은 주로 해양 생물에게 큰 영향을 미쳤으며, 일부는 육상 생물에게도 영향을 주었다.

석탄기 기후는 고생대 후기 빙하기(LPIA, Late Paleozoic Ice Age)의 지배를 받았다. 고생대 후기 빙하기는 후기 데본기부터 페름기(3억 6,500만 년 전~2억 5,300만 년 전)까지 지속되었다.[24][21] 후기 데본기 동안 기온이 하락하면서, 후기 파메니안기부터 데본기-석탄기 경계까지 짧은 기간의 빙하기가 있었다.[21] 이후 초기 투르네시안 온난기가 찾아왔고,[24] 유기물 매장량 증가와 광범위한 해양 무산소 상태로 인한 대기 중 이산화탄소 농도 감소로 인해 기후가 차가워지고 남극 지역에 빙하가 형성되었다.[35]

고생대 후기 빙하기의 주요 단계(약 3억 3,500만 년 전~2억 9,000만 년 전)는 후기 비세안기에 시작되었는데, 기후가 차가워지고 대기 중 이산화탄소 농도가 감소했으며, 전 세계적으로 해수면 하강과 수백만 년에 걸친 광범위한 부정합이 동반되었다.[21]

초기 카시모비안기에는 짧은 기간(100만 년 미만) 동안 강렬한 빙하기가 있었는데, 이때 대기 중 이산화탄소 농도는 180ppm까지 떨어졌다.[26] 이후 이산화탄소 농도가 약 600ppm으로 급증하면서 갑자기 온난한 기후로 바뀌었다.[26]

고생대 후기 빙하기는 석탄기-페름기 경계에서 절정에 달했다. 이 시기에 중앙 판게아 산맥의 보다 마피성 기반암의 융기와 침식에 대한 반응으로 이산화탄소 농도는 175ppm까지 떨어졌고, 1,000만 년 동안 400ppm 이하로 유지되었다.[26]

7. 1. 로머의 간극

석탄기 초기 1,500만 년 동안 육상 동물 화석은 매우 제한적으로 발견되었다. 이 간극이 화석화 과정의 결과인지, 아니면 실제 사건과 관련이 있는지에 대해 오랫동안 논쟁이 있었지만, 최근 연구에 따르면 대기 중 산소 수치가 감소하여 일종의 생태계 붕괴가 있었음을 시사한다.[1] 이 간극 기간 동안 데본기의 어류와 유사한 이크티오스테갈리아류 유형치류는 멸종하고, 석탄기 육상 척추동물상을 특징짓는 보다 진화된 템노스폰딜류와 파충류형류 양서류가 등장하였다.7. 2. 석탄기 열대우림 붕괴

석탄기 기후는 고생대 후기 빙하기(LPIA, Late Paleozoic Ice Age)의 영향을 크게 받았다. 이 빙하기는 후기 데본기부터 페름기(3억 6,500만 년 전~2억 5,300만 년 전)까지 지속되어 지구 역사상 가장 길고 광범위한 빙하기 중 하나였다.[24][21] 후기 데본기에 기온이 하락하면서 짧은 빙하기가 있었고, 초기 투르네시안 온난기 이후 이산화탄소 농도 감소로 인해 남극 지역에 빙하가 형성되었다.[35][24]후기 비세안기(약 3억 3,500만 년 전~2억 9,000만 년 전)에 고생대 후기 빙하기의 주요 단계가 시작되었다. 이 시기에는 기후가 냉각되고 이산화탄소 농도가 감소했으며, 전 세계적으로 해수면이 하강했다.[21] 빙하는 곤드와나 중위도에서 고위도까지 확장되었다.[21] 중앙 판게아 산맥의 성장과 관련된 암석 풍화 작용 증가, 해류 순환 변화 등이 기후 냉각의 원인으로 추정된다.[35][25]

바시키리안기, 후기 모스코비안기, 카시모비안기에서 중기 그젤리안기에는 온난기가 나타나 빙하가 감소했다.[21] 초기 카시모비안기에는 짧은 기간 동안 강렬한 빙하기가 있었지만, 이후 화산 활동 증가 등으로 온난한 기후가 되었다.[26]

고생대 후기 빙하기는 석탄기-페름기 경계에서 절정에 달했다. 남아메리카, 아프리카, 남극, 오스트레일리아 등지에 광범위한 빙하 퇴적물이 발견된다.[21] 이 시기 이산화탄소 농도는 매우 낮게 유지되었다.[26]

이러한 기후 변화는 해양 생물다양성에 영향을 미쳤다. 초기에는 종의 수가 감소했지만, 급격한 기후 및 환경 변화는 적응 방산을 통해 종의 수가 증가하는 결과를 가져왔다.[21]

석탄기 말, 기후가 덥고 습한 환경에서 시원하고 건조한 환경으로 변화하면서 석탄기 열대우림 붕괴(Carboniferous rainforest collapse)라고 불리는 사건이 발생했다. 광대한 열대우림이 붕괴되고, 석송류 숲은 고사리가 우점하는 식물상으로 대체되었다.

당시 우점종이었던 양서류는 큰 타격을 입었지만, 파충류는 건조한 환경에 적응하여 다양화되었다.

참조

[1]

논문

Phylotranscriptomic consolidation of the jawed vertebrate timetree

[2]

백과사전

Carboniferous Period

https://www.britanni[...]

2024-09-25

[3]

웹사이트

Animal Life in the Paleozoic

http://www.columbia.[...]

[4]

서적

The Carboniferous Period

https://linkinghub.e[...]

Elsevier

2021-06-17

[5]

서적

Geological history of Britain and Ireland

Wiley-Blackwell

[6]

서적

Earth System History

W.H.Freeman and Company

[7]

학술지

The Carboniferous timescale: an introduction

https://www.lyellcol[...]

[8]

간행물

The ICS International Chronostratigraphic Chart

https://stratigraphy[...]

[9]

웹사이트

International Commission on Stratigraphy

https://stratigraphy[...]

2023-11-12

[10]

간행물

Proposal of Aidaralash as Global Stratotype Section and Point (GSSP) for base of the Permian System

https://www.research[...]

[11]

학술지

Late Palaeozoic cyclothems – A review of their stratigraphy and sedimentology

https://www.scienced[...]

[12]

학술지

Delayed fungal evolution did not cause the Paleozoic peak in coal production

2016-01-19

[13]

학술지

The Paleozoic Origin of Enzymatic Lignin Decomposition Reconstructed from 31 Fungal Genomes

https://ui.adsabs.ha[...]

2012-06-01

[14]

웹사이트

White Rot Fungi Slowed Coal Formation

https://www.scientif[...]

2024-01-06

[15]

서적

Earth History and Palaeogeography

Cambridge University Press

[16]

학술지

Improving global paleogeography since the late Paleozoic using paleobiology

https://bg.copernicu[...]

2017-12-04

[17]

학술지

Evolution of the Rheic Ocean

https://linkinghub.e[...]

2010-03-01

[18]

학술지

Plate tectonics in the late Paleozoic

2014-05-01

[19]

학술지

The evolution of the Uralian orogen

https://www.lyellcol[...]

2009-01-01

[20]

학술지

Pangea B and the Late Paleozoic Ice Age

https://www.scienced[...]

2020-09-01

[21]

학술지

Current synthesis of the penultimate icehouse and its imprint on the Upper Devonian through Permian stratigraphic record

2022-07-01

[22]

학술지

The Serpukhovian–Bashkirian Amalgamation of Laurussia and the Siberian Continent and Implications for Assembly of Pangea

https://agupubs.onli[...]

2022-03-01

[23]

학술지

The stratigraphic, sedimentological and structural evolution of the southern margin of the Kazakhstan continent in the Tien Shan Range during the Devonian to Permian

https://www.lyellcol[...]

2017-01-01

[24]

학술지

Phanerozoic paleotemperatures: The earth's changing climate during the last 540 million years

https://www.scienced[...]

2021-04-01

[25]

학술지

Global events of the Late Paleozoic (Early Devonian to Middle Permian): A review

https://www.scienced[...]

2019-10-01

[26]

학술지

Influence of temporally varying weatherability on CO2-climate coupling and ecosystem change in the late Paleozoic

https://cp.copernicu[...]

2020-09-22

[27]

학술지

Evolution of Atmospheric O 2 Through the Phanerozoic, Revisited

https://www.annualre[...]

2023-05-31

[28]

학술지

Atmospheric oxygen of the Paleozoic

https://www.scienced[...]

2021-05-01

[29]

학술지

Charcoalified vegetation from the Pennsylvanian of Yorkshire, England: Implications for the interpretation of Carboniferous wildfires

https://www.scienced[...]

2022-01-01

[30]

학술지

A revised sedimentary pyrite proxy for atmospheric oxygen in the Paleozoic: Evaluation for the Silurian-Devonian-Carboniferous period and the relationship of the results to the observed biosphere record

https://www.scienced[...]

2022-08-01

[31]

학술지

Phanerozoic p O 2 and the early evolution of terrestrial animals

2018-01-31

[32]

학술지

Dust and loess as archives and agents of climate and climate change in the late Paleozoic Earth system

http://dx.doi.org/10[...]

2023-01-09

[33]

학술지

An introduction to ice ages, climate dynamics and biotic events: the Late Pennsylvanian world

https://www.lyellcol[...]

2023-06-14

[34]

학술지

Seawater Chemistry Through Phanerozoic Time

2019-05-30

[35]

학술지

Carboniferous isotope stratigraphy

https://www.lyellcol[...]

[36]

논문

Strontium and carbon isotopic evidence for decoupling of pCO2 from continental weathering at the apex of the late Paleozoic glaciation

2018-05-01

[37]

논문

Carboniferous-earliest Permian marine biodiversification event (CPBE) during the Late Paleozoic Ice Age

https://www.scienced[...]

2021-09-01

[38]

논문

Pennsylvanian sea level cycles, nutrient availability and brachiopod paleoecology

https://www.scienced[...]

2006-01-30

[39]

서적

Environment, Development, and Evolution. Toward a Synthesis

https://books.google[...]

MIT Press

2004

[40]

서적

Convergent Evolution on Earth. Lessons for the Search for Extraterrestrial Life

https://books.google[...]

MIT Press

2019

[41]

논문

Demise of the middle Paleozoic crinoid fauna: a single extinction event or rapid faunal turnover?

https://www.cambridg[...]

2016-02-08

[42]

논문

Implications of the late Palaeozoic oxygen pulse for physiology and evolution

https://www.nature.c[...]

1995-05-11

[43]

논문

A revised sedimentary pyrite proxy for atmospheric oxygen in the Paleozoic: Evaluation for the Silurian-Devonian-Carboniferous period and the relationship of the results to the observed biosphere record

https://www.scienced[...]

2022-08-01

[44]

논문

A Devonian Fish Tale: A New Method of Body Length Estimation Suggests Much Smaller Sizes for Dunkleosteus terrelli (Placodermi: Arthrodira)

2023-01-01

[45]

논문

The long-rostrumed elasmobranch Bandringa Zangerl, 1969, and taphonomy within a Carboniferous shark nursery

http://www.tandfonli[...]

2014-01-01

[46]

논문

A new specimen of ''Helicoprion'' Karpinsky, 1899 from Kazakhstanian Cisurals and a new reconstruction of its tooth whorl position and function

https://www.research[...]

[47]

논문

Chondrichthyes from the upper part of the Minnelusa Formation (Middle Pennsylvanian: Desmoinesian), Meade County, South Dakota

http://www.sdaos.org[...]

[48]

문서

基底年代の数値は、この表と本文中の記述では、異なる出典によるため違う場合もある。

[49]

문서

百万年前

[50]

뉴스

「始生代」の新名称、日本地質学会が2018年7月に改訂

[51]

문서

ペンシルバニア紀、ペンシルヴァニア紀とも書かれる。

[52]

웹사이트

太古の世界 - 石炭紀 - ナショナルジオグラフィック日本語公式サイト

http://www.nationalg[...]

[53]

논문

The Paleozoic origin of enzymatic mechanisms for decay of lignin reconstructed using 31 fungal genomes

2012-06-29

[54]

웹사이트

リグニン分解酵素の進化が石炭紀の終焉を引き起こした-担子菌ゲノム解析コンソーシアムの共同研究成果がScience誌に掲載

https://www.a.u-toky[...]

2016-10-07

[55]

서적

系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史

ベレ出版

2014-10-25

[56]

웹인용

곤충 연대기 (원제 Planet of the Bugs)

http://www.nl.go.kr/[...]

행성B이오스

2015-11-06

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com