진주시의 지질

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

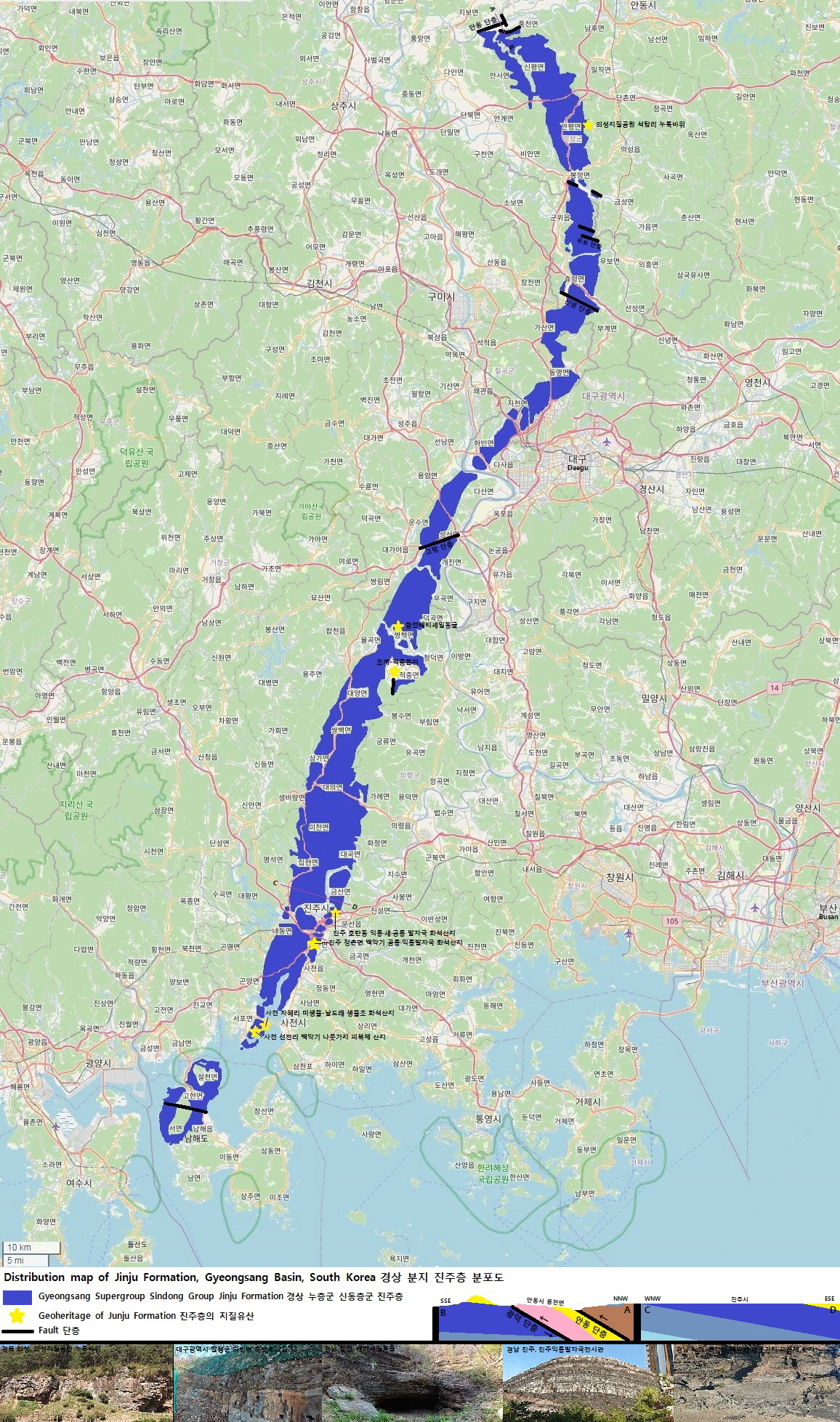

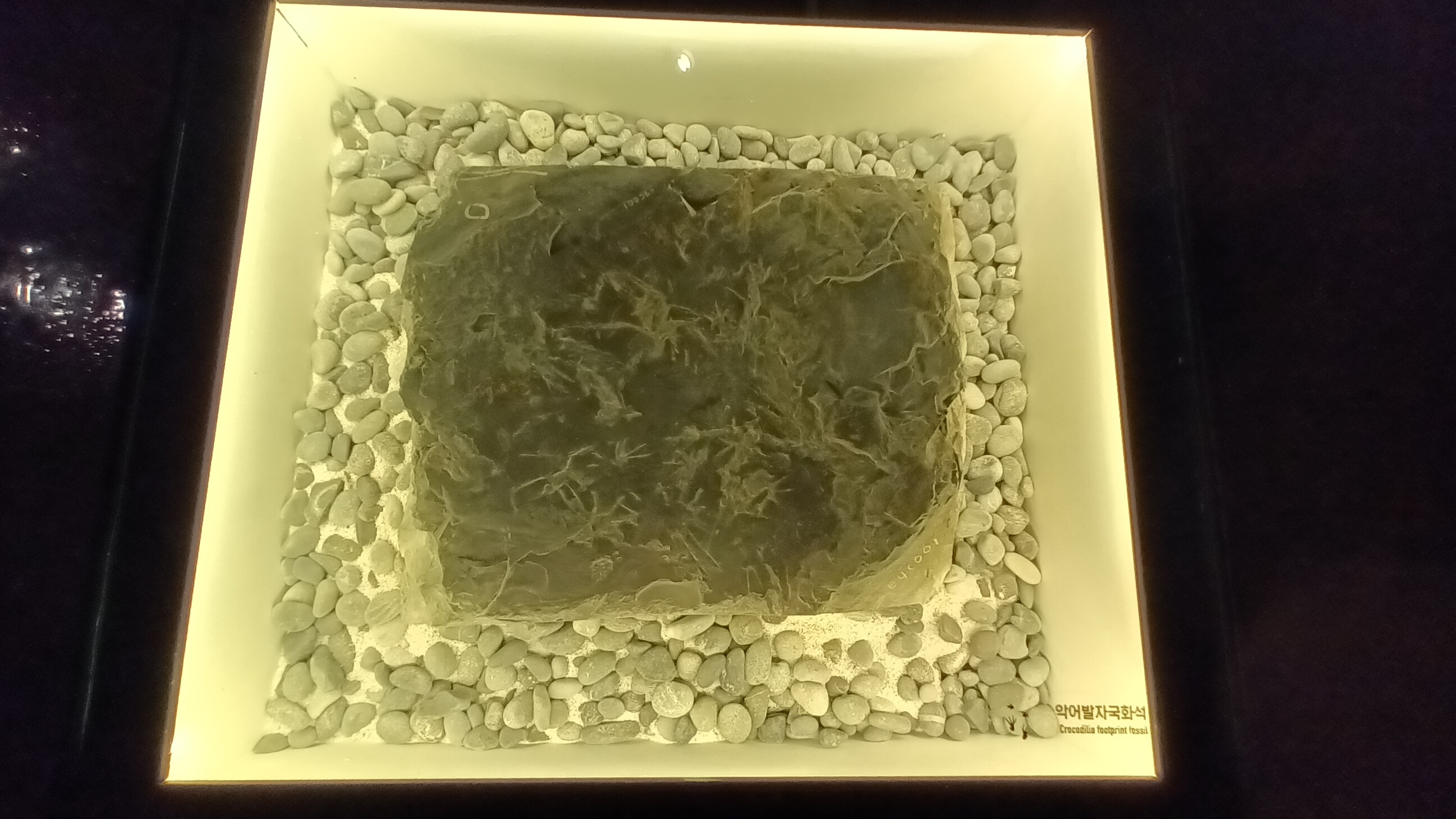

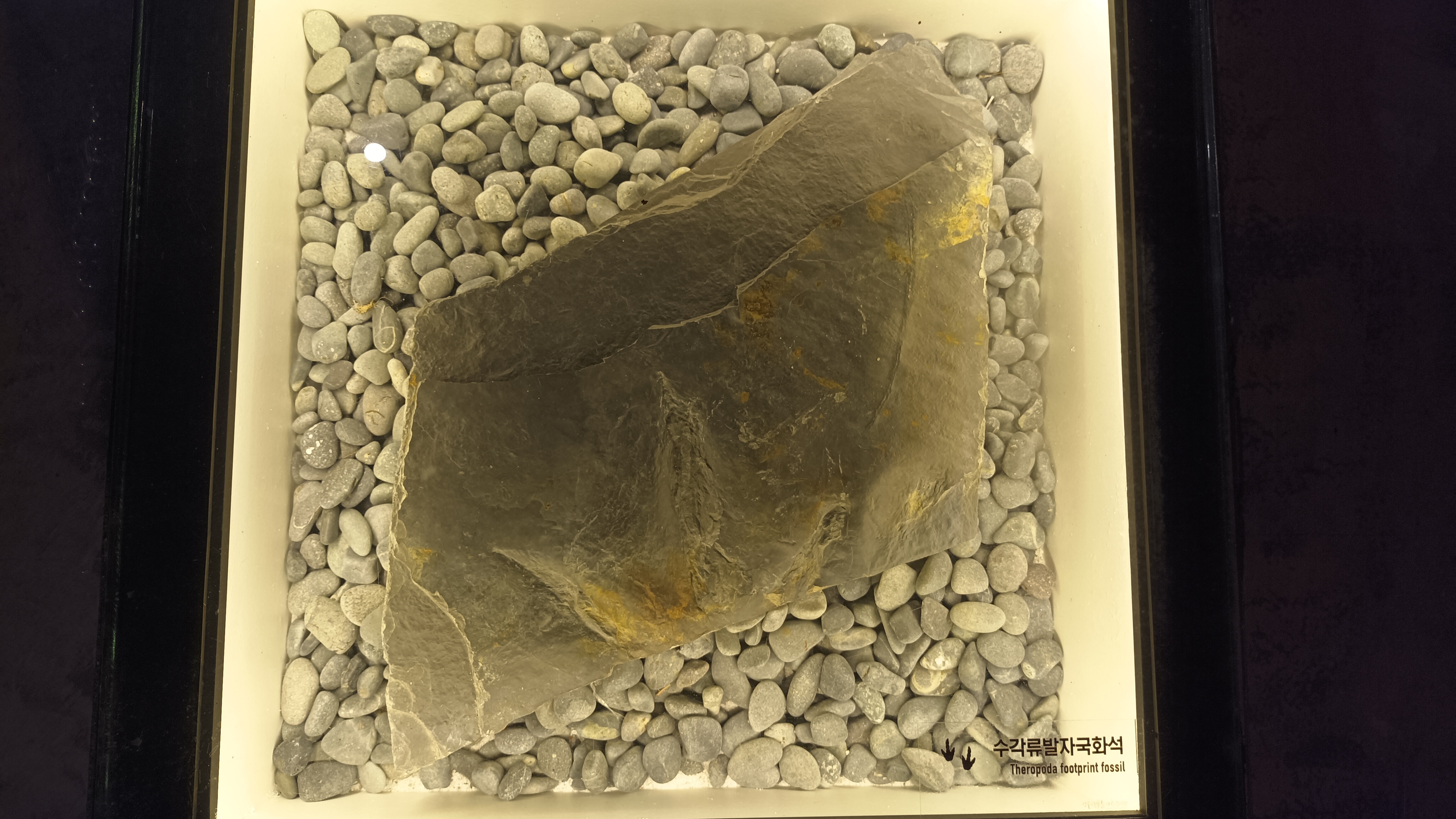

진주시의 지질은 주로 경상 누층군으로 구성되며, 낙동층, 하산동층, 진주층, 칠곡층, 신라 역암층, 함안층 순으로 나타난다. 특히 진주층은 다양한 종류의 화석이 산출되어 학술적 가치가 높으며, 진주 호탄동과 정촌면 일대에서는 공룡, 익룡, 새 발자국 화석이 대량 발견되어 천연기념물로 지정되었다. 진주시는 이러한 지질 유산을 보존하고 활용하기 위해 노력하고 있으며, 진주익룡발자국전시관을 운영하여 관련 화석들을 전시하고 있다.

경상남도 진주시는 경상 분지에 속해 있어 서쪽 끝 지역을 제외한 전 지역이 중생대 백악기의 퇴적암 지층 경상 누층군에 속한다. 따라서 진주시에는 서쪽에서 동쪽으로 갈수록 낙동층, 하산동층, 진주층, 칠곡층, 신라 역암층, 함안층, 진동층이 차례로 분포하며 진주시 동쪽으로 갈수록 암석의 연대가 젊어진다.[1]

2. 경상 누층군

진주시에 분포하는 경상 누층군의 지층은 다음과 같다.지층 이름 구성 암석 주요 특징 주요 화석 산출 두께 낙동층 기저역암, 함력 조립사암, 녹회색 셰일 등 경상 누층군 최하부 지층, 무연탄층 협재 약 550 m 하산동층 담회색 알코스질사암, 녹회색/회색 사질셰일, 셰일, 자색 사질셰일 등 석회암층 협재, 건기와 우기가 반복되는 환경, 다양한 화석 발견 진주 유수리 백악기 화석 산지 1,200 m (진주), 1,070 m (진교), 500 m (사천) 진주층 흑색 셰일, 담회색/담녹색 알코스질사암, (녹)회색 사질 셰일 등 다양한 화석 산출 (무척추동물, 척추동물, 식물 등), 익룡, 새, 공룡 발자국 화석 풍부 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지, 진주 정촌면 백악기 공룡·익룡발자국 화석산지 약 1,800 m (진주), 1,400 m (사천) 칠곡층 자색 사질셰일, 셰일 등 약 600 m (진주), 500 m (사천) 신라 역암층 자회색, 갈회색, 암회색 역암 등 규암, 흑색 셰일, 화강암질암 등의 역 포함 약 200m (진주, 사천) 함안층 자색 사질 셰일, 셰일, (니질) 석회암 등 많은 부분이 석회질, 새발자국 화석 발견 진주 가진리 공룡발자국 및 새발자국 화석산지 450~800 m (진주), 1,500 m (사천)

2. 1. 낙동층

낙동층은 경상 누층군의 최하부 지층이다. 진교 지질도폭(1965)에 의하면 경상 누층군 최하위층으로 편마암 및 편암으로 된 변성암류와 염기성 내지 중성 화산암류를 부정합으로 덮고 석영반암, 화강섬록암 및 맥암류에 의해 관입당했다. 원지층은 기저역암 및 함력 조립사암으로 된 기저역암대(약 100 m 두께)와 그 위에 녹회색 셰일대(약 330 m 두께)로 구분할 수 있다. 기저역암과 함력 조립사암은 하동군 북천면 직전리 부근에 잘 발달한다. 역암의 바탕은 알코스질으로 다량의 장석을 함유하며 풍화면에서는 유백색 내지 갈색을 띠나 신선한 면에서는 담녹회색을 띤다. 상부 함력조립사암층에서는 흑색 셰일층이 발달하는데 이 중에 간혹 엷은 무연탄층이 협재된다. 기저역암층과 녹회색 셰일대 사이에는 석영반암과 화강섬록암의 관입으로 인해 일부가 포획되어 혼펠스 또는 처트화 되어 곳곳에 섬처럼 고립되어 있고 대부분은 침식되었다. 녹회색 셰일대는 주로 녹회색을 띠는 사질셰일 및 셰일로 구성되며 간간히 녹회색 사암이 호층을 이루고 엷은 자색(赭色) 셰일이 수 회 협재된다. 전체적으로 볼 때 사암은 중립 내지 조립질이며 백운모와 장석을 함유한 알코스질이다. 본 층 상부에 0.3 m 내외의 두께를 갖고 발달하는 암회색 내지 회색 석회암층이 있는데 이 석회암층을 경계로 마동층과 구분된다. 이 석회암층은 비교적 연속성을 가지며 풍화면에서는 층리를 가지나 곳에 따라 석회질 셰일로 점이되거나 자색 셰일 중에 역질로 나타나는 경우도 있다.[2]

진주시 지역에서의 낙동층 두께는 약 550 m이다. 오재호 외(1995)는 경상 누층군 내 석유 부존 가능성을 조사하며 남해고속도로를 따라 낙동층의 노두를 다음과 같이 기재하였다.[3]2. 2. 하산동층

진주 지질도폭(1969)에 의하면 하산동층은 낙동층 상위에 정합으로 놓이며 명석면 대부분 지역과 판문동, 귀곡동에 거의 남-북 방향으로 분포한다. 마동층과 낙동층(원지층)과의 경계는 원지층의 회색 사암 위에 놓이는 자색(赭色) 사질셰일 또는 셰일을 이 층의 하한으로 정하였다. 그러나 이 회색 사암과 자색 사질셰일 또는 셰일은 각각 모두 그 층준 상에서 첨멸하기도 하기 때문에 이 경계는 상당히 임의적인 것이다. 이 지층은 담회색 알코스질사암, 녹회색 내지 회색 사질셰일, 셰일, 자색 사질셰일의 호층으로 되어 있으며 얇은 석회암층을 수 매 협재한다. 전체적으로는 하부 원지층과의 경계 부근에서는 담회색 알코스질사암이 우세하고 상부로 가면서 점차 (사질)셰일이 많아져 중부는 이들이 우세하고 다시 상부에서는 담회색 알코스질사암이 우세해진다. 담회색 알코스질사암은 대체로 수 m 정도의 두께를 가지며 부분적으로 역(礫)을 함유하고 있다. 녹회색 내지 회색 (사질)셰일은 수십 cm~수십 m의 두께를 가지며 셰일보다는 사질 셰일이 더 우세하다. 본 지층은 대체로 북동 10~30°의 주향을 가지며 경사는 남동 5~10°이고 두께는 1,200 m이다.[4]

단성 지질도폭(1968)에 의하면 진주시 명석면 오미리에서 대평면 당촌리까지 북북동-남남서 방향으로 분포한다. 마동층 기저는 자색(紫色)의 석회질-사질셰일로 낙동층(원지층) 최상부 암회색 석회암을 덮고 있으며 두께는 5~6 m이다. 그 상위에는 회색 세립질 사암과 회색 셰일이 거의 같은 두께(1~2 m)로 호층을 이루며 약 800 m에 달하는데 간간히 자색(紫色)을 띠는 부분이 협재된다. 세립질 사암은 장석 입자를 많이 함유하는 층과 거의 함유하지 않는 석영사암으로 되어 있다. 마동층 하부의 사암층은 특히 박편(薄片)상으로 깨어지는 성질이 있다.[5]

진교 지질도폭(1965)에 의하면 원지층 최상부 암회색 석회암층을 경계로 원지층과 구분되며 원지층을 정합으로 덮고 사천시 곤명면 금성리, 본촌리, 신흥리, 정곡리, 성방리, 곤양면 묵곡리, 송전리, 맥사리, 서포면 금진리, 외구리 지역에 분포한다. 본 층의 기저는 원지층 최상부 석회암을 덮는 약 30 m 두께의 자색(赭色) 석회질 셰일로 되어 있으며 위로 계속 사암과 셰일이 교호층을 이루고 있으나 대체적으로 본 층은 하부의 녹회색 셰일대, 중부의 사암대, 상부의 자색(赭色) 셰일대로 구분할 수 있으며 전체 두께는 1,070 m이다. 두께 460 m의 하부 녹회색 셰일대는 중립 내지 세립질 사암과 호층을 이루며 수 매의 자색 셰일 및 사질셰일층이 협재된다. 두께 480 m의 중부 사암대는 대체적으로 세립 내지 중립질 사암층으로 되나 세립질이 우세하며 알코스질인 것이 많다. 본 사암 내에는 간간히 자색(赭色), 회색, 녹회색 셰일이 협재된다. 두께 130 m의 자색 셰일대는 주로 자색 셰일로 구성되고 수 매의 엷은 중립질 사암층이 협재된다.[1]

사천 지질도폭(1969)에 의하면 내동면 내평리와 유수리 등지에 북북동 방향으로 분포하며 상, 중, 하로 구분된다. 하부 녹회색 셰일대는 중립 내지 세립질 사암과 호층을 이루고 자색 및 사질 셰일이 협재된다. 중부 사암대는 세립 내지 중립질 사암층에 간간히 자색, 회색, 녹회색 셰일이 협재된다. 상부 자색 셰일대는 주로 자색 셰일에 중립질 사암이 협재된다. 지층의 주향은 북동 30°, 경사는 남동 10°, 두께는 500 m이다.[6]

오재호 외(1995)는 경상 누층군 내 석유 부존 가능성을 조사하며 남해고속도로를 따라 하산동층의 노두를 다음과 같이 기재하였다. 하산동층은 적색이암의 첫 출현으로 낙동층과 구분되며 최종 출현으로 진주층과 구분된다.[1]

진주 유수리 백악기 화석 산지는 진주시 내동면 유수리 483 (N 35°08'02.23", E 128°01'18.74"), 경상남도경찰청 제3기동대(내동면 유수리 1080-1) 전면의 가화천 하천 상에 위치한 화석 산지이다. 이곳의 하산동층에는 공룡 견갑골과 지골 화석, 공룡 발자국 화석, 공룡 발톱 화석, 악어 이빨 화석, 거북의 배갑 화석, 이매패류 화석, 탄화된 나무 그루터기 화석, 스트로마톨라이트, 생흔 화석 등 다양한 화석이 발견된다. 내동면 유수리 부근의 하상은 가화천이 흐르는 곳으로서 공룡의 골격, 이빨 화석 등이 보고된 바 있으며, 이와 함께 연체 동물의 화석, 스트로마톨라이트 등의 지질 기록이 산출되어 1997년 12월 천연기념물 제390호로 지정되었다. 이들 공룡 화석층과 주변 퇴적암 지층의 지질로부터 하산동층 퇴적 당시 이 지역에는 사행 하천과 호소 등이 발달해 있는 충적 평야가 펼쳐져 있었으며, 당시의 기후 조건은 건기와 우기가 발달하는 비교적 건조한 환경이었음을 알 수 있다.[8][9]2. 3. 진주층

'''진주층'''(Jinju formation, 晋州層) 또는 동명층(Dongmyeong formation, 東明層)은 경상 누층군 신동층군의 최상부 지층으로, 주로 셰일과 사암으로 구성되며 경상북도 안동시 서부에서 대구광역시를 지나 경상남도 진주시와 남해군까지 측방으로 약 200 km 연장된다. 지층의 이름은 경상남도 진주시에서 유래되었다.[1] 진주층은 경상 누층군의 지층 중 체구(體軀)화석의 산출이 가장 많은 지층으로, 다양한 종류의 무척추동물 화석과 척추동물 화석(어류와 공룡)의 산출이 보고되었으며, 천연기념물 제534호 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지와 같이 공룡과 익룡, 파충류, 양서류, 포유류 등의 다양한 척추동물 발자국과 무척추동물 생흔화석 등이 보고되었다. 이와 함께 여러 종류의 겉씨식물 잎화석이 진주층에서 산출한다. 2021년 사천시 비토도의 진주층에서는 한국에서 가장 오래된 새발자국 화석이 발견되었다.

진주 지질도폭(1969)에 의하면 마동층을 정합으로 덮으며 도폭의 중북부 진주시 미천면 대부분 지역에서 대곡면, 집현면 대부분 지역, 진주시 시가지 지역에 분포한다. 마동층과 진주층의 경계는 마동층 최상부에 오는 자색(赭色) (사질) 셰일 위에 놓이는 흑색 셰일의 하한으로 정한다. 자색 (사질) 셰일과 흑색 셰일 사이에는 담회색 알코스질사암이 협재되나 이 사암은 동일 층준에서 단속(斷續)된다. 또한 경계로 정한 마동층 상부 자색 사질셰일과 진주층 하부의 흑색 셰일도 모두 연속상이 불량하고 단속적이므로 이 진주층과 마동층의 경계도 임의적이다. 진주층의 구성 암석의 특징은 마동층에 없는 흑색 셰일이 협재되고 마동층에서 나오는 자색의 사질 셰일이나 셰일은 이 층에서 전혀 볼 수 없다. 그 외에 담회색 내지 담녹색 알코스질사암과 (녹)회색 사질 셰일 및 셰일 등은 이 층에도 포함된다. 본 층의 주향과 경사는 대체로 북동 5~30°및 남동 5~10°이고, 두께는 약 1,800 m이다.[1]

사천 지질도폭(1969)에 의하면 마동층(하산동층)을 정합으로 덮으며 도폭 내 진주시 주약동과 가좌동, 호탄동, 내동면 동부, 정촌면 서부, 사천시 축동면 전 지역, 곤양면 동부 지역에 분포한다. 본 층은 주로 회색 사암, 셰일, 암회색 내지 흑색의 사암과 셰일의 호층, 암회색 이회암과 동시역암층을 협재한다. 사천시 축동면 사다리와 곤양면 중항리에는 본 층의 흑색 셰일 중에 렌즈상의 얇은 무연탄층이 협재된다. 본 지층의 일반적인 주향은 북동 20~40°, 경사는 남동 10~15°, 두께는 1,400 m이다.[1]

진주시 호탄동의 남해고속도로 진주휴게소(부산방향)에 위치한 절개사면(N 35°09'38.43", E 128°07'27.26")에는 진주층 내에 여러 단층들이 발달해 있다. 절개사면 상부에 주로 관찰되는 육안으로 변위가 뚜렷한 정단층 내지 횡인장성(transtension) 사교 이동 단층은 다양한 주향을 가지나 동-서 주향이 우세하며, 대부분 하부로 갈수록 경사각이 완만해지는 점완형 기하를 보인다. 단층면을 따라 방해석 광맥이 주입된 특징을 관찰할 수 있고 단층들의 수직 변위는 2 m 이내이다. 또한 진주층의 흑색 셰일 내에 연장이 뚜렷한 방해석 비프(beef; 층리에 평행한 섬유상 결정으로 이루어진 광맥, N 35°19'37.38", E 128°07'28.29")가 나타난다. 방해석 비프는 수 mm~3 cm의 두께를 가지며 수십 m까지 연장된다. 방해석 비프는 진주층이 다짐 작용을 받는 동안 셰일층 내에서 발달한 반복적인 과압력(Overpressure)에 의한 결과로 해석된다.[14]

오재호 외(1995)는 경상 누층군 내 석유 부존 가능성을 평가하기 위해 진주시 지역의 신동층군과 하양층군을 조사하고, 낙동층과 진주층에 좋은 저류층(사암)과 덮개암(이암) 역할을 할 수 있는 지층이 있으며 신동층군에는 1% 이상의 유기탄소를 포함하는 흑색 이암들이 발달하여 신동층군에서 건성 가스 부존의 가능성을 시사하였다. 낙동층 하부의 탄질셰일층과 진주층 중부의 흑색셰일층은 유기물의 함량이 높고 매우 낮은 잔류 생성 석유 잠재력을 보여준다. 현재 지층의 유기물은 탄화수소로 변환 가능한 부분이 모두 탄화수소로 바뀌고 남은 찌꺼기로 해석된다. 오재호 외는 남해고속도로를 따라 다음과 같은 진주층의 노두를 기재하였다.[1]

백인성 등(2019)은 진주시 집현면 지역의 진주층 하부와 정촌면 지역의 진주층 상부에 발달한 함화석층을 대상으로 퇴적 특성과 고환경을 분석하였으며, 이를 바탕으로 이들 화석층이 가지는 층서적 의미를 해석하였다. 집현면 지역의 복족류패각화석층에는 'Brotiopsis kobayashi', 'Thiara sp.' 등의 복족류 화석이, 식물화석층에는 양치류 화석 'Ruffordia' 그리고 탄질셰일층 내에 나타나는 식물 줄기 화석 등이 나타난다. 이외에 이매패류 화석 'Plicatuonio' sp.의 화석 등이 산출되었다. 하천이 수반된 이질평원과 천호저 기원의 퇴적층으로 해석된다.[31]

2. 3. 1. 진주 의암과 촉석루

진주시 본성동 촉석루에는 진주층의 (암)회색 사암층이 분포하며 하식애가 발달한다. 진주 의암은 지질학적으로 진주층에 해당하는 바위이다.[1] 사암은 괴상이며 특별한 퇴적 구조가 관찰되지 않는다.

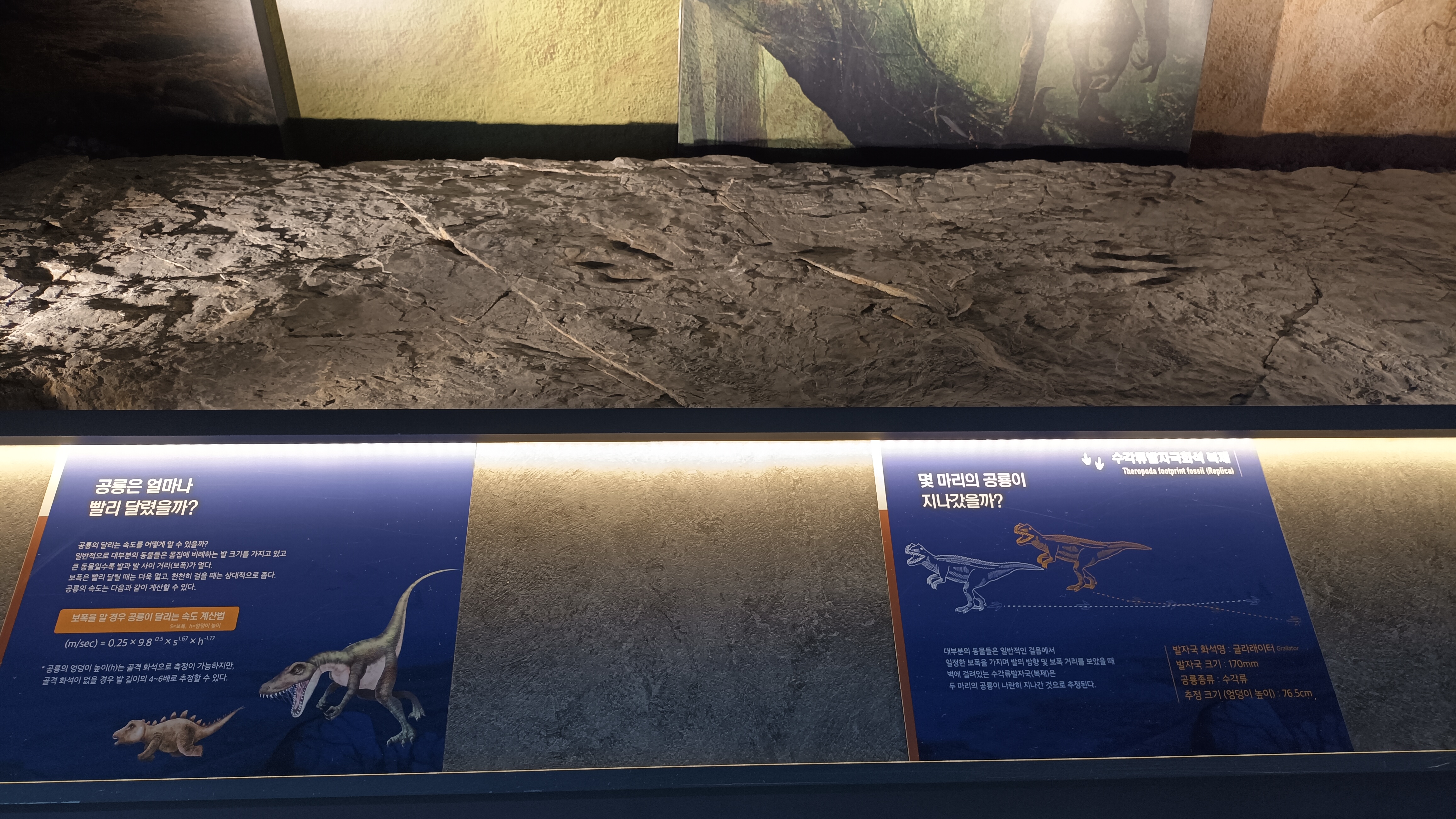

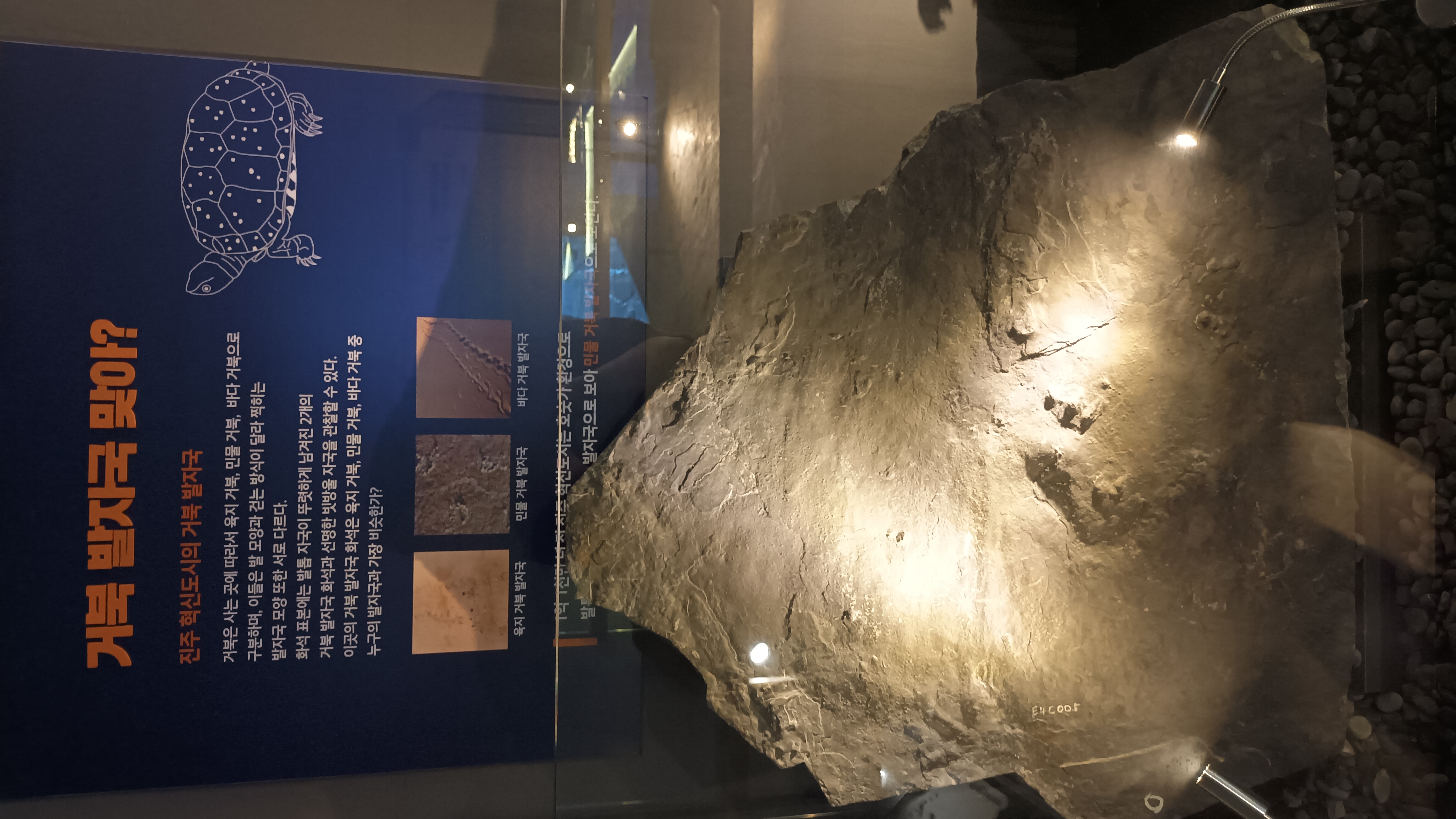

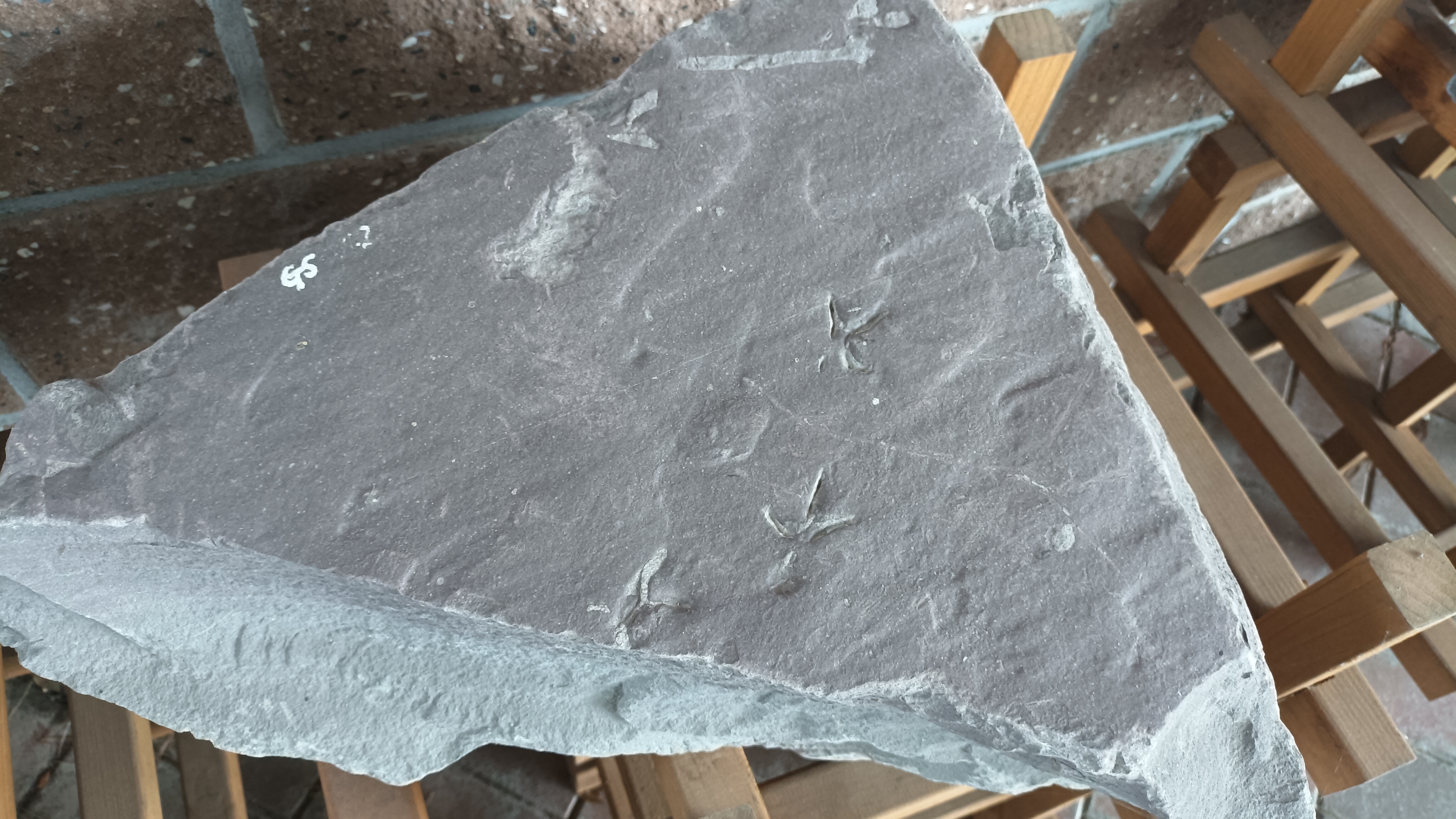

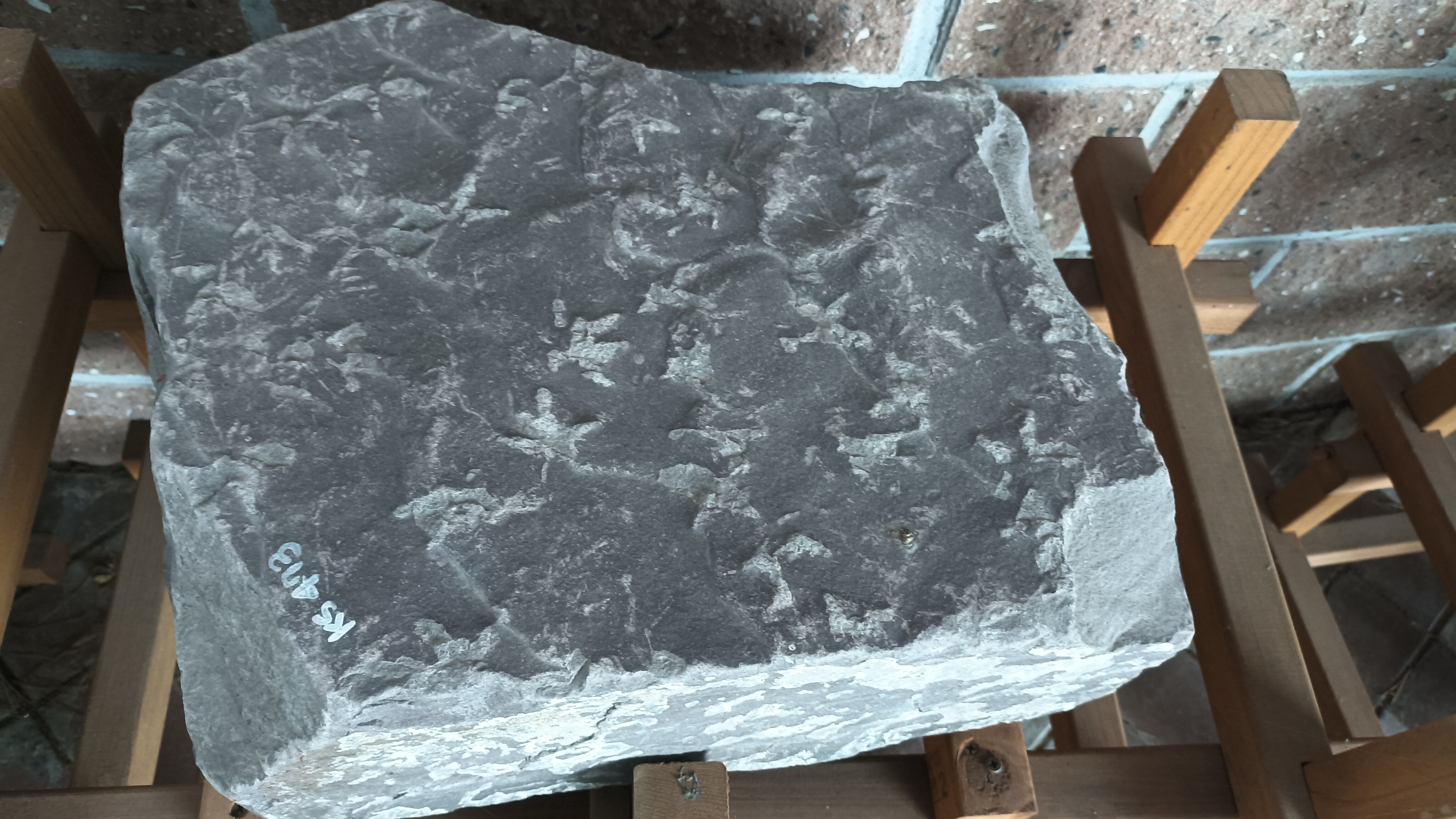

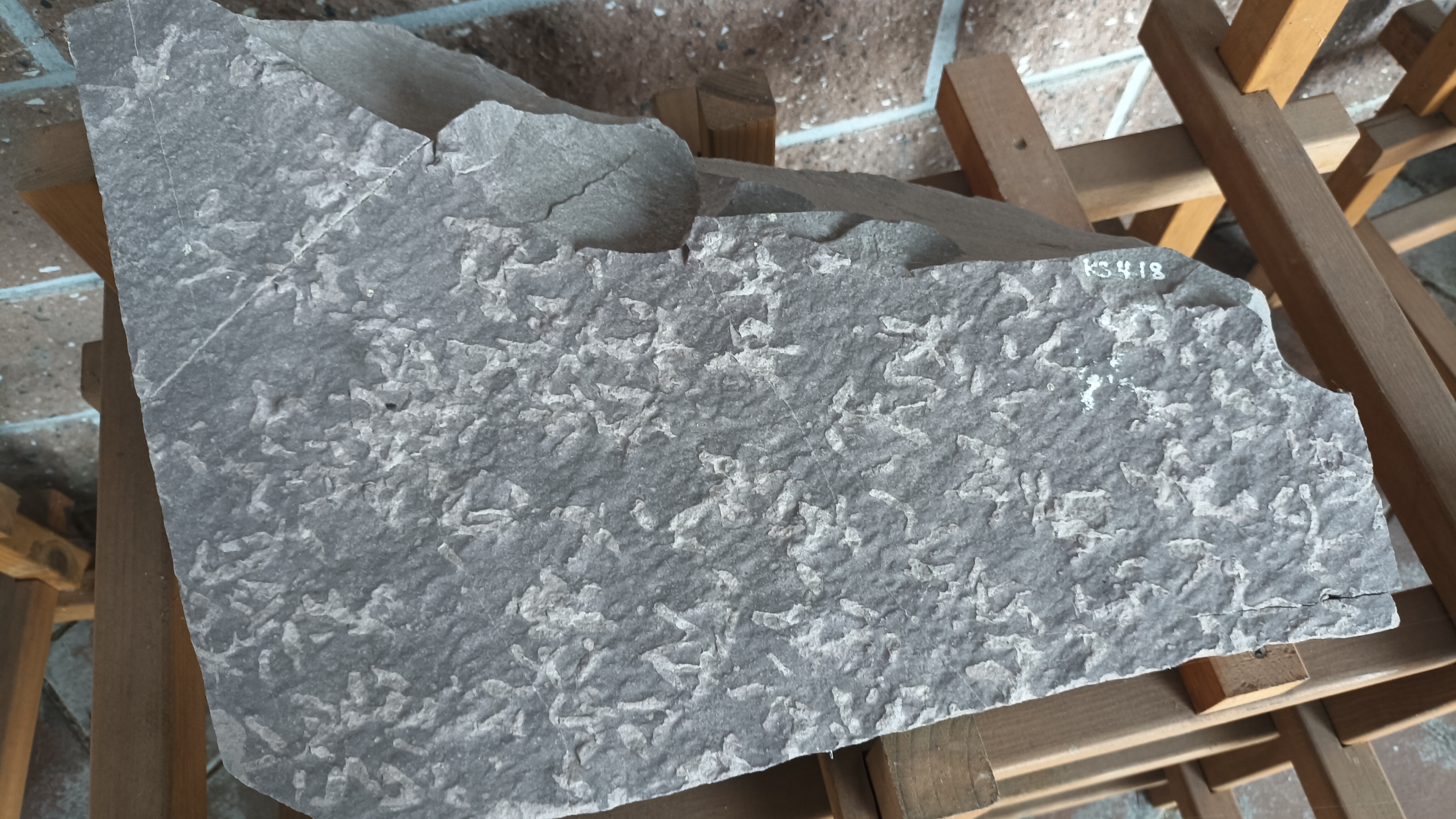

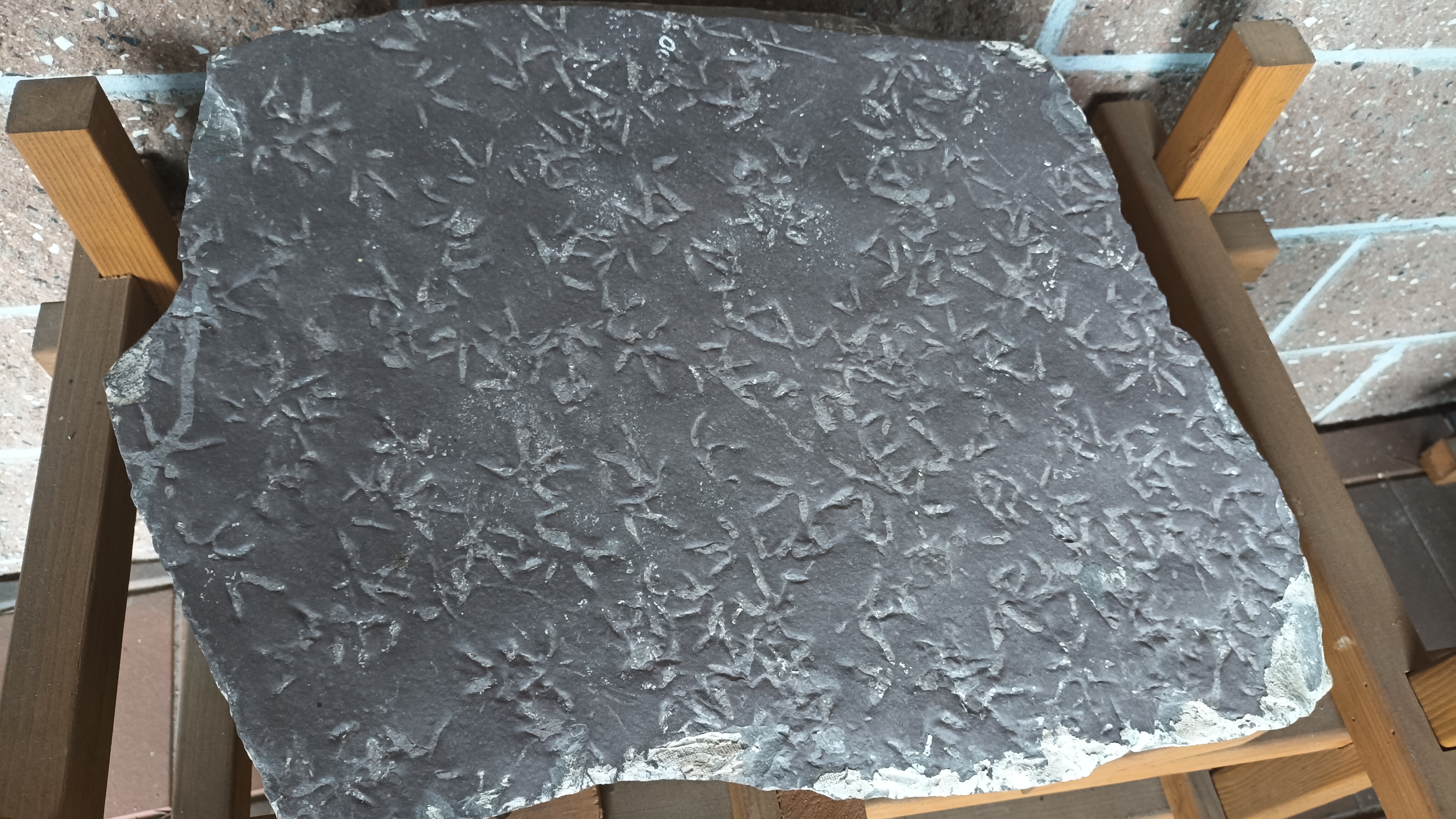

2. 3. 2. 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지

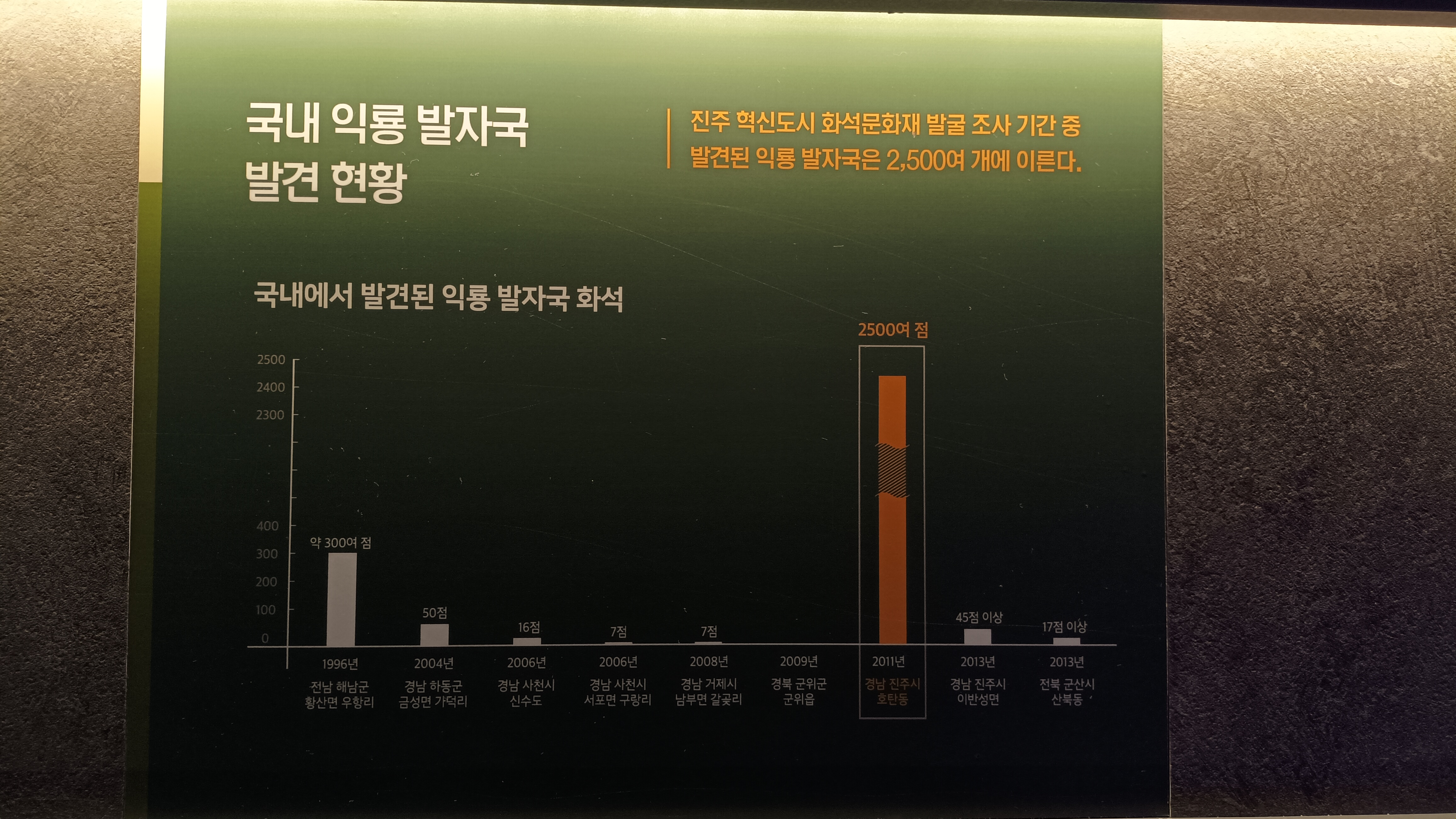

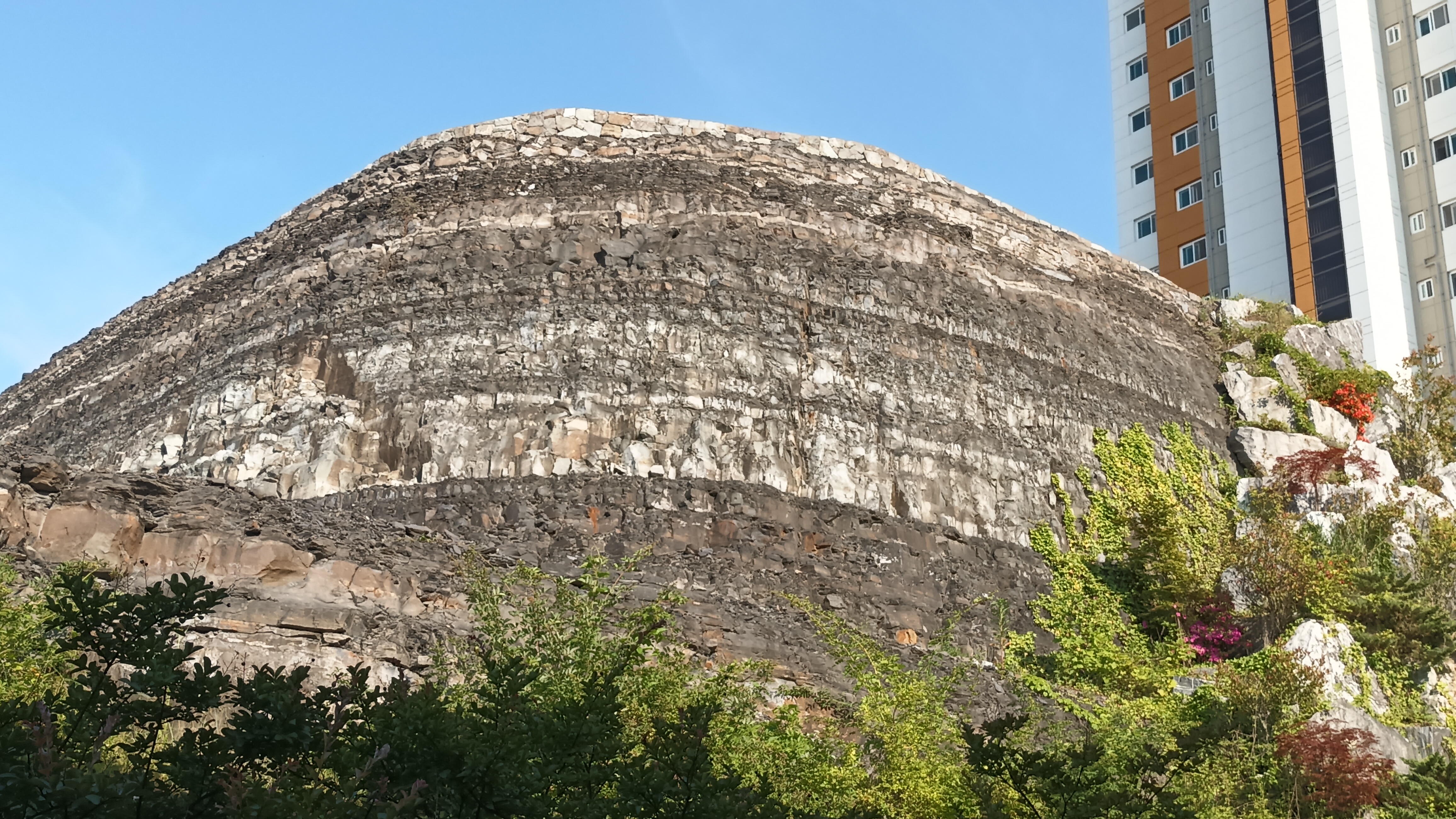

'''진주층'''(Jinju formation, 晋州層) 또는 동명층(Dongmyeong formation, 東明層)은 경상 누층군 신동층군의 최상부 지층으로, 주로 셰일과 사암으로 구성되며 경상북도 안동시 서부에서 대구광역시를 지나 경상남도 진주시와 남해군까지 측방으로 약 200 km 연장된다. 지층의 이름은 경상남도 진주시에서 유래되었다. 진주층은 경상 누층군의 지층 중 체구(體軀)화석의 산출이 가장 많은 지층으로, 다양한 종류의 무척추동물 화석과 척추동물 화석(어류와 공룡)의 산출이 보고되었으며, 천연기념물 제534호 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지와 같이 공룡과 익룡, 파충류, 양서류, 포유류 등의 다양한 척추동물 발자국과 무척추동물 생흔화석 등이 보고되었다. 이와 함께 여러 종류의 겉씨식물 잎화석이 진주층에서 산출한다. 2021년 사천시 비토도의 진주층에서는 한국에서 가장 오래된 새발자국 화석이 발견되었다. 진주층의 두께는 표식지인 경상남도 진주시 지역에서 최대 1,800 m이다.

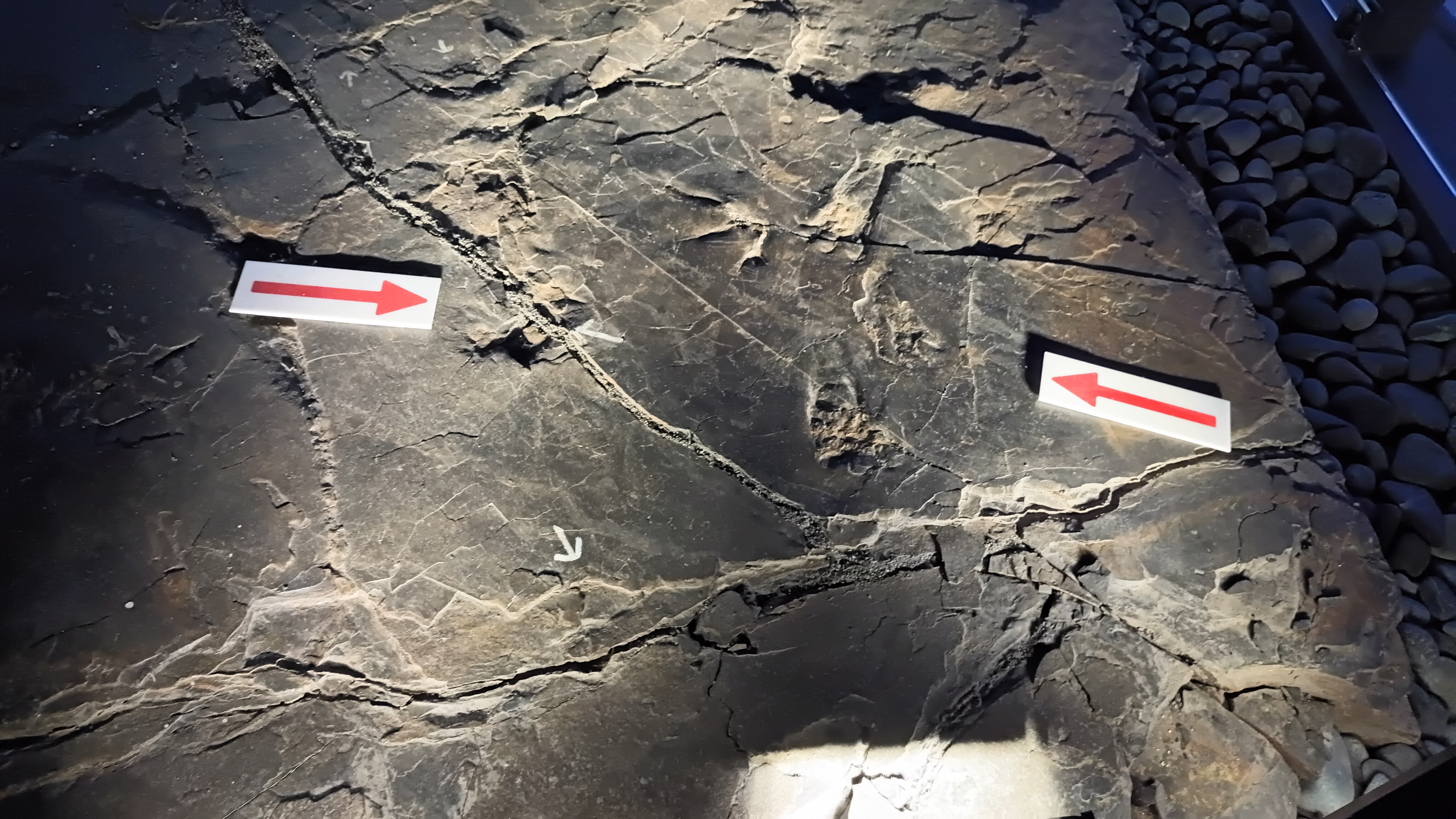

경남진주혁신도시 개발 도중 진주층의 화석들이 발견되어 이를 전시하기 위해 '''진주익룡발자국전시관'''이 건립되었다. 전시관은 진주시 충무공동 136 (영천강로68번길 22)에 위치하며, 바로 옆에 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지와 함께 암회색 진주층의 노두가 대규모로 드러나 있다. 입장료는 성인 2,000원이다. (진주시민 무료)

2. 3. 3. 진주 정촌면 백악기 공룡·익룡발자국 화석산지

천연기념물 제566호 '''진주 정촌면 백악기 공룡·익룡발자국 화석산지'''는 단일 지역에서 공룡과 익룡의 발자국 화석을 비롯하여 다양한 척추동물의 발자국 화석들이 밀집되어 산출된 드문 사례로 한국의 백악기 척추동물 발자국 화석을 대표할 만한 곳이다. 이 지역의 진주층에서는 공룡과 익룡 외에 어류, 곤충, 패류 등 다양한 화석이 산출된다.[23] 화석산지는 진주시 정촌면 예하리 아라소프트(도로명주소 : 진주시 정촌면 뿌리산단로 90) 남서쪽에 있으며 2024년 4월 현재 보존을 위한 보호각 설치가 추진 중이며 출입이 통제되어 있다.

진주 정촌면의 진주층에서는 다양한 화석이 발견되었는데, 발견된 화석들은 다음과 같다.

| 발견 위치 | 화석 종류 | 비고 |

|---|---|---|

| 사천시 축동면 탑리 | Scabriculocypris yanbianensis, Cypridea khandae sp. nov., Cypridea samesi, Mongolocypris kohi, Lycopterocypris? cf. celsa, Candona sp., Djungarica sp. (패충류 화석 6종) | [24] |

| 진주시 정촌면 단면(N 35°0745", E 128°0602") | Coptoclavidae과 수서딱정벌레 유충 화석 (100여 개), 성충 파편 화석 | [25] |

| 진주시 정촌 단면(N 35°0745", E 128°0602") | 메뚜기목(Orthoptera) Panorpidium spica sp. nov. 화석 | [26] |

| 진주시 정촌면 예상리(N 35° 0650.57", E 128° 0629.91") | 육식 공룡 발자국 화석 (1,000개 이상), 소형 수각류, 익룡, 새, 악어, 거북 발자국 화석, 어류, 곤충, 패갑류 화석 | |

| 진주시 정촌면 예하리 | 백악기 개형충 화석 (7속 13종) | [27] |

| 진주시 정촌면 정촌산업단지(N 35°0745", E 128°0602") | Hemeroscopus baissicus (잠자리 날개, 유충, 몸통 화석) | [28] |

| 진주시 정촌 단면(N 35°0745", E 128°0602") | Korearachne jinju 등 다양한 종류(전체 10종류)의 거미 화석 | [29] |

| 진주시 정촌 단면(N 35°0745", E 128°0602") | Megalithomerus magohalmii gen. et sp. nov., Koreagrypnus jinju gen. et sp. nov (방아벌레상과 화석 2종) | [30] |

백인성 등(2019)은 진주시 집현면 지역의 진주층 하부와 정촌면 지역의 진주층 상부에 발달한 함화석층을 대상으로 퇴적 특성과 고환경을 분석하였으며, 이를 바탕으로 이들 화석층이 가지는 층서적 의미를 해석하였다. 정촌 지역의 함화석층은 전반적으로 곤충화석층이 반복적으로 발달하고 개형충화석층이 간헐적으로 나타난다. 정촌 지역 화석층의 형성에는 호저로 유입된 저탁류가 전반적으로 영향을 미친 것으로 해석되며, 퇴적과정에는 건조 기후가 발달하는 가운데에 호수환경은 일정기간 지속적으로 유지된 것으로 해석된다.[31]

2. 4. 칠곡층

진주 지질도폭(1969)에 의하면 칠곡층은 하위의 진주층을 정합으로 덮으며 의령군 가례면 남서부, 화정면 면소재지, 진주시 대곡면 덕곡리와 가정리, 금산면 동부에 이르기까지 북북동 방향으로 분포한다.[1] 칠곡층은 주로 자색의 사질셰일과 셰일로 구성된다. 층리의 주향과 경사는 북동 10~20°및 남동 10°내외이며 두께는 약 600 m이다.[1]사천 지질도폭(1969)에 의하면 칠곡층은 하위의 진주층을 정합으로 덮고 상위의 신라 역암층에 의해 덮여 있다. 칠곡층은 자색(赭色) 및 회색 사암, 이암, 셰일 등으로 구성되어 있다. 지층의 최대 두께는 500 m이며 남으로 감에 따라 협소해지는 경향이 있다. 칠곡층은 도폭 내 문산읍 서부, 정촌면 동부, 정동면 서부에 이르기까지 북북동 방향으로 분포한다.[1]

오재호 외(1995)는 경상 누층군 내 석유 부존 가능성을 평가하기 위해 진주시 지역 신동층군과 하양층군을 조사하였다. 진주 지역에서 칠곡층의 두께는 600 m 정도이며 칠곡층 하부의 노두는 남해고속도로 문산 나들목 절개면에 발달한다. 이 노두는 두꺼운 적색 이암과 수평연장성이 불량한 사암으로 구성된다. 노두의 최하부는 생교란을 심하게 받은 두꺼운 적색 니질사암으로 구성되며 박층의 이암이 협재된다. 이 니질사암은 상부의 세립사암에 의해 침식되었으며 그 경계는 심한 생교란으로 불분명하다.[1]

진주 남강암은 진주시 대곡면 와룡리 산 228 남강 강변에 위치한 칠곡층 바위로 암벽 등반장으로 이용되고 있다. 진주시 대곡면 덕곡길 221 북서측 농로로 접근할 수 있다.

2. 5. 신라 역암층

진주 지질도폭(1969)에 의하면 신라 역암층은 하위의 칠곡층을 정합으로 덮는다. 본 역암층은 자회(赭灰)색, 갈회색, 암회색 등을 띠고, 장축이 3~5 cm인 역들과 함께 20cm에 이르는 역이 불규칙하게 혼합되어 있다. 이 역들은 대부분 규암, 흑색 셰일, 흑회색 사질 셰일, 화강암질암, 중성 내지 염기성의 화산암류들로 구성되어 있다. 지층의 주향은 남-북 내지 북동 25°이며 경사는 남동 5~10°이다. 두께는 진주도폭 남부인 진주시 문산읍 상문리에서 약 200m이고 북부로 갈수록 얇아져 약 150m이다.[1]사천 지질도폭(1969)에 의하면 신라 역암층은 하위의 칠곡층을 정합으로 덮고 함안층이 그 위에 정합으로 덮여 있다. 본 층은 사천읍 동부에서 북동 30°의 주향을 갖고 북에서 진주시 문산읍 삼곡리, 정촌면 관봉리, 사천시 사남면 화전리 소재 성황당산, 용현면 신복리 소재 봉대산, 용현면 구월리 등을 연결하는 대상분포를 갖는다. 경사는 남동 10~15°를 보이며 두께는 200m 내외이다.[1]

삼천포 지질도폭(1983)에 의하면 신라 역암층은 하위의 칠곡층을 정합적으로 덮고 있으며, 본 층에는 역암층과 사암 또는 사질셰일(특히 자색)이 교호(交互)되는 경우가 많다. 역의 크기는 1~2 cm, 최대 30cm 이상에 달하는 것도 있다.

진주시 문산읍 서쪽 1km 지점의 국도 제2호선 도로 절개면에 신라 역암층의 노두가 발달한다. 본 노두의 하부는 판상의 성층 역암(stratified conglometate)으로 구성된다. 역암 단위층은 수평연장성이 불량한 잔자갈, 중자갈 및 역질사암이 교호하나 그 경계는 불분명하다. 역은 주로 안산암질 응회암 및 안산암으로 구성되어 있으며, 석영맥 및 규암도 일부 포함한다. 노두의 상부는 적색의 니질사암 니질역암으로 구성된다.[1]

2. 6. 함안층

진주 지질도폭(1969)에 의하면 함안층은 하부의 신라 역암층을 정합으로 덮고 있으며, 주로 자색(赭色)의 사질 셰일과 셰일로 구성되어 있다. 이들은 많은 부분이 석회질이며 간간히 자색을 띄는 (니질)석회암을 협재하고 있다. 자색의 사질 셰일은 응회암질인 경우도 있다. 본 층의 층리는 남-북 내지 북동 30°주향이며 경사는 남동 10°내외이다. 두께는 450 m 내지 800 m이다.[1]사천도폭(1969)에 의하면 함안층은 하위의 신라역암층을 정합으로 덮으며 도폭 내 진주시 진성면 전 지역, 문산읍 동부, 금곡면 전 지역, 정촌면 최동단, 고성군 영오면 서부, 사천시 사천읍과 정동면, 사남면 동부지역에 넓게 분포한다. 본 층의 주향은 북동 30°, 경사는 남동 10~15°이며 두께는 1,500 m이다. 회색 및 자색 사암, 셰일 등으로 구성되어 있다.[1]

삼천포도폭(1983)에 의하면 함안층은 하위의 신라역암층을 정합으로 덮으며 두께는 북쪽 지역이 약 1,400 m, 남쪽 지역이 약 1,000 m이다. 주로 자색 셰일, 사질셰일, 회색 사암 등으로 구성되며 응회질사암과 알코스사암 등이 협재된다. 이들은 서로 교호하는데 하부로 갈수록 자색이, 상부로 갈수록 회녹색이 우세해진다. 와룡산(801.4 m) 주변의 함안층은 화강섬록암의 관입으로 혼펠스화 되어있다. 도폭 내에서 사천시 죽림동, 좌룡동, 동림동, 동동, 향촌동의 남일대해수욕장, 신수동 중·북부, 남해군 창선면 가인리와 부윤리, 당저리 등지에 분포한다.

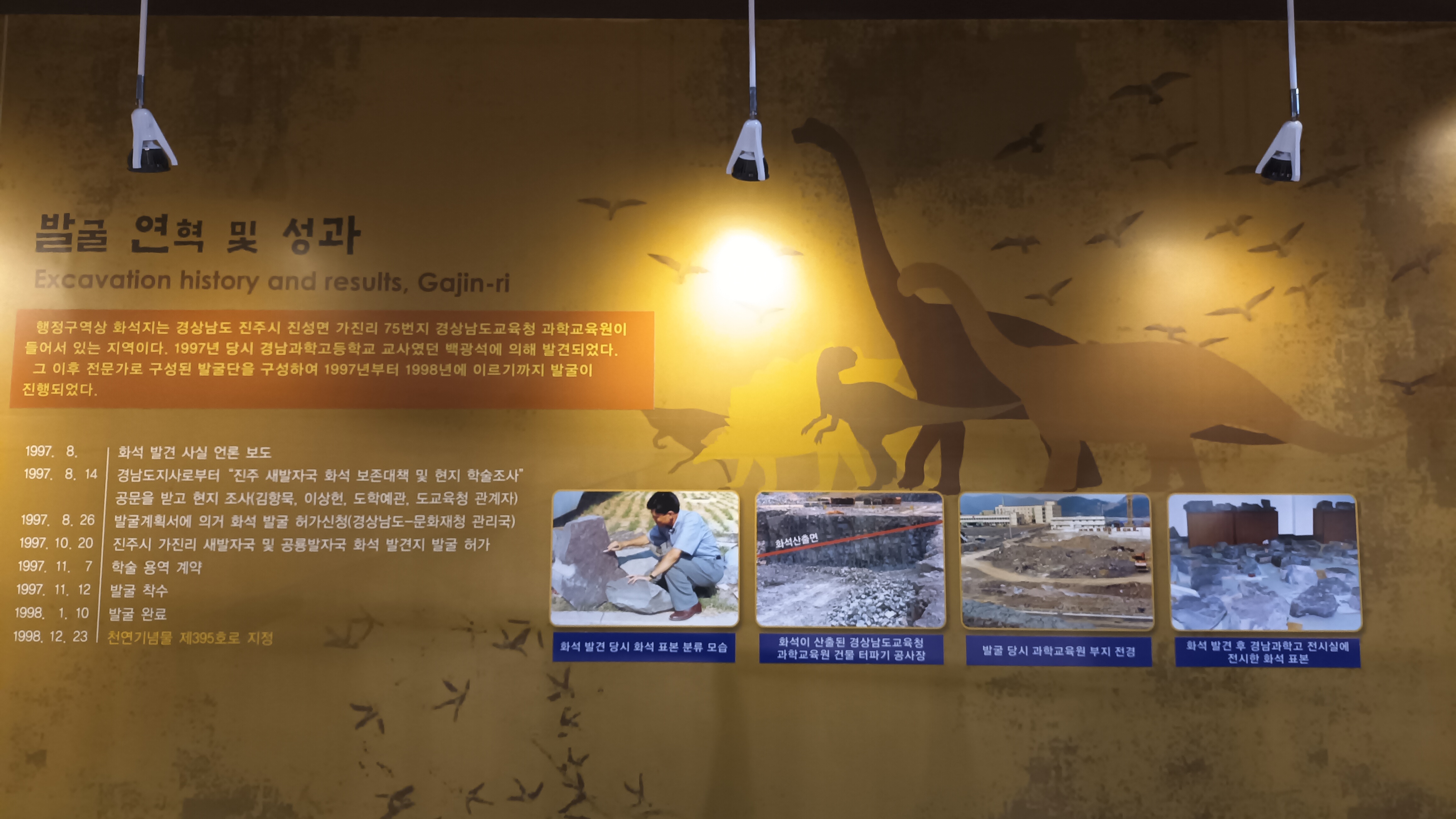

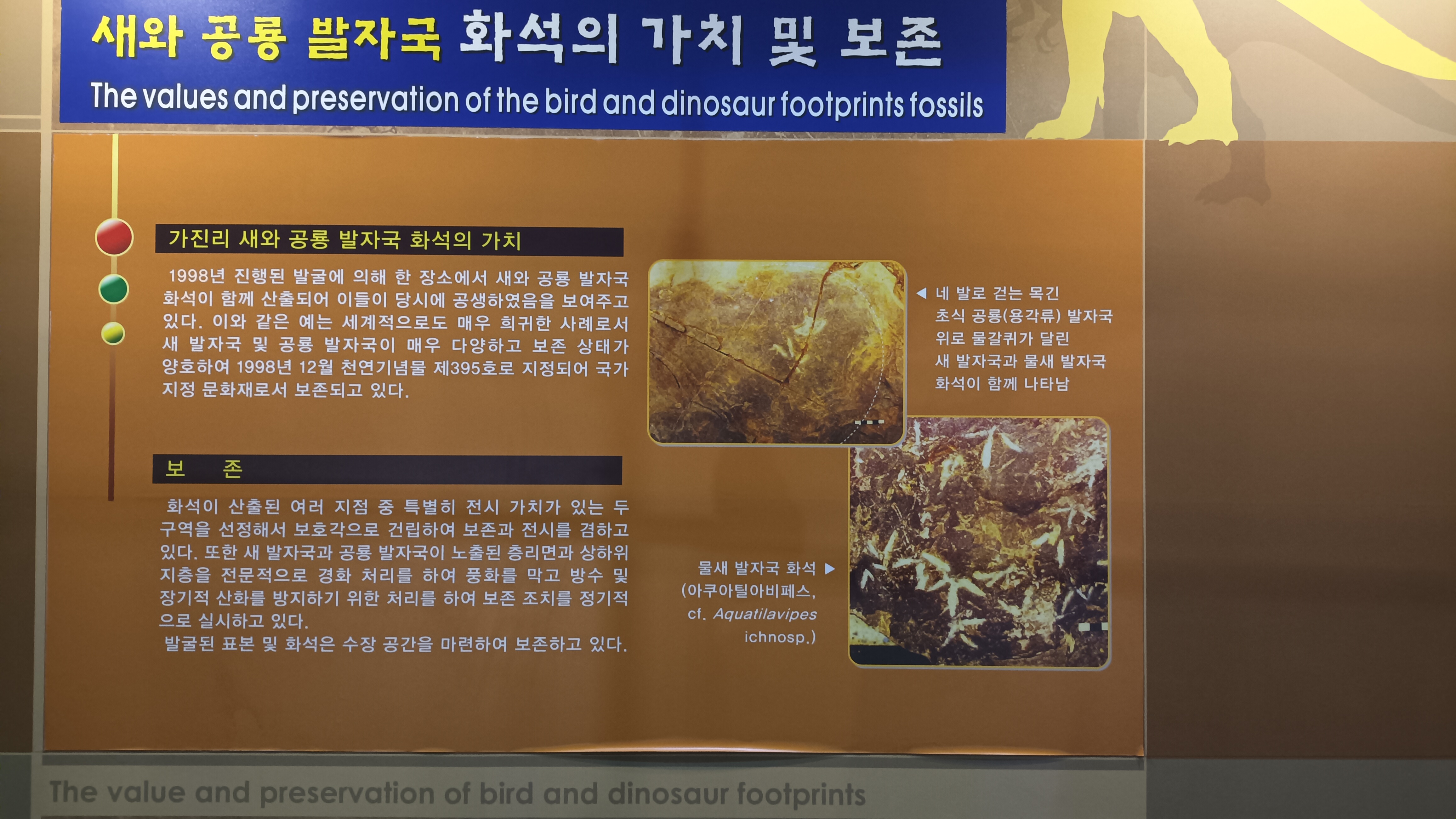

진주시 진성면 가진리의 경남과학고등학교 및 경상남도과학교육원 구내 공사장의 함안층 노두에서 1997년 5월 20일 수천 개 이상의 새발자국 화석이 발견되었다. 본 지역의 지층은 함안층 하부에 해당하며 주로 갈색의 세립질 사암, 담회색 사암, 미사암, 셰일로 구성되고 북동 30°의 주향과 남동 10°정도의 경사를 보인다. 새발자국이 발견되는 층준의 성층면에서는 연흔, 건열, 우흔 등의 구조가 발견되며 수직 단면에서는 사층리도 관찰된다. 새발자국 대부분은 함안군 칠원읍에서 보고된 ''Koreanaornis hamanensis'' Kim이며, 물갈퀴 새발자국인 ''Uhangrichnus chuni Yang et al.''도 발견된다. 새발자국 이외에 소형 수각류와 소수의 익룡의 것으로 생각되는 발자국과 무척추동물의 생흔 화석도 발견된다. 생흔 화석과 연흔, 건열, 우흔 등의 구조는 퇴적 당시 건기와 우기가 교호되는 얕은 호수나 늪지의 환경이었음을 지시한다.[32] 현재 천연기념물 제396호로 지정된 가진리 공룡발자국 및 새발자국 화석산지는 경상남도과학교육원의 화석 전시관(도로명주소 : 진성면 가진리 75-18)에서 볼 수 있다.

진주도폭 지역인 진주시 진성면 상촌리 지역의 함안층에서 국내 최초로 롤업(Roll-up)구조가 발견되었다. 롤업구조는 건열 기원의 퇴적 구조로서, 얇은 니질 퇴적층이 수축에 의해 나선형 내지 원통 모양으로 말린 구조를 말한다. 연구의 대상이 된 지역은 진주시 진성면 부근 국도 제2호선의 확장 공사 시 노출되었던 절취사면 지역으로 롤업구조를 함유한 전석이 산출된 퇴적층은 노출 단면의 두께가 40여 m에 이르며, 크게 중립 내지 세립사암, 이막(泥膜)을 갖는 세립사암, 세립사암 내지 실트스톤과 이암 및 셰일 등으로 구성되어 있다. 이들 퇴적층들의 색깔은 대체적으로 붉은색이 우세한 가운데에 녹색 내지 녹회색이 교호되는 양상을 띤다. 전반적으로 노출된 퇴적층의 하부는 수 십 cm 두께의 세립사암이 지배적이며, 상부는 세립사암과 이암의 호엽층이 우세한 경향을 보인다. 사암층 위를 점이적으로 덮는 이막 및 이암의 표면에는 연흔과 건열 구조가 흔히 발달되어 있으며, 여러 유형의 흔적 화석, 침식에 의한 다양한 형태의 표면 구조, 우흔(雨痕) 등이 보존되어 있다. 또한 조각류와 수각류 공룡의 발자국과 새발자국 화석이 간헐적으로 나타난다.[33]

참조

[1]

웹인용

MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[2]

웹인용

辰橋 地質圖幅說明書 (진교 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1965

[3]

웹인용

石油資源硏究 [1995] (I) 陸上 含油可能益地 解析硏究 - 普州地域 二次年度 Petroliferous Basin Analysis in Jinju Area (II)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1995

[4]

웹인용

晉州 地質圖幅說明書 (진주 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969

[5]

웹인용

丹城 地質圖幅說明書 (단성 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1964

[6]

웹인용

泗川 地質圖幅說明書 (사천 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969

[7]

문서

보고서 작성 당시(1995년)에는 곤양 나들목이 지금보다 700 m 서쪽에 다이아몬드 형태로 있었다.

[8]

논문

경남 진주시 부근의 백악기 하산동층에 발달한 공룡화석층

https://www.dbpia.co[...]

1998-06

[9]

서적

경남권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2018-12

[10]

논문

Nonmarine diplocraterion luniforme (blanckenhorn 1916) from the hasandong formation (gretaceous) of the Jinju area, Korea

https://www-tandfonl[...]

2024-04-02

[11]

논문

Turtle eggs from the Lower Cretaceous Hasandong Formation (South Korea) with relict aragonite under significant thermal maturity

https://www.tandfonl[...]

2022

[12]

논문

Paleoclimatic Records in Floodplain Lake Deposits of the Cretaceous Hasandong Formation in Jinju Area, Korea (진주 부근 백악기 하산동층의 범람원 호수퇴적층 내 고기후의 기록)

https://www.dbpia.co[...]

1994-08

[13]

논문

Desiccation cracks in vertic palaeosols of the Cretaceous Hasandong Formation, Korea: genesis and palaeoenvironmental implications

https://www.scienced[...]

Sedimentary Geology

1998-06

[14]

논문

Formation mechanism of listric normal faults and calcite veins within the shale-dominant strata of the upper Jinju formation in the cretaceous Gyeongsang Basin, Korea (백악기 경상분지 진주층 상부 셰일층 내에 발달하는 점완형 정단층군과 방해석 광맥계의 형성 기작)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2016-08

[15]

웹인용

지질유산의 지속가능한 활용 방안 : 백악기 화석과 지질공원을 중심으로 = Sustainable Utilization Plan of Geoheritages: Focusing on the Cretaceous Fossils and Geoparks

https://www.riss.kr/[...]

부산대학교 대학원

2023

[16]

논문

Detrital zircon U-Pb ages of the uppermost Jinju Formation in the Natural Monument No. 534 'Tracksite of Pterosaurs, Birds, and Dinosaurs in Hotandong, Jinju', Korea

https://koreascience[...]

2020-08

[17]

논문

Korean trackway of a hopping, mammaliform trackmaker is first from the Cretaceous of Asia

https://www.scienced[...]

2017-06

[18]

논문

First reports of a distinctive theropod track assemblage from the Jinju Formation (Lower Cretaceous) of Korea provides strong correlations with China

https://www.scienced[...]

2018-01

[19]

논문

Smallest known raptor tracks suggest microraptorine activity in lakeshore setting

https://www.ncbi.nlm[...]

2018-08

[20]

뉴스

"세계에서 가장 오래된 개구리 발자국 화석, 진주서 발견"

https://www.sciencet[...]

The Science Times

2018-12-26

[21]

논문

The oldest known anuran (frog) trackways from the Jinju Formation, Lower Cretaceous, Korea

https://www.scienced[...]

2019-04

[22]

논문

Diminutive pterosaur tracks and trackways (Pteraichnus gracilis ichnosp. nov.) from the Lower Cretaceous Jinju Formation, Gyeongsang Basin, Korea

https://www.scienced[...]

2022-03

[23]

웹인용

천연기념물 진주 정촌면 백악기 공룡·익룡발자국 화석산지

https://www.heritage[...]

대한민국 문화재청 국가문화유산포털

[24]

논문

Taxonomy, biostratigraphic and paleoecological aspects of non-marine ostracod fauna from the Jinju Formation (Albian) of the Gyeongsang Basin, South Korea

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2021

[25]

웹인용

Preliminary research on the aquatic coleopteran, Coptoclava from the Early Cretaceous Jinju Formation (전기 백악기 진주층에서 산출되는 Coptoclava속의 수서딱정벌레 화석에 대한 예비연구)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2013-12

[26]

논문

The first orthopteran fossils from the Lower Cretaceous (Albian) Jinju Formation of Korea: Ethological implications for elcanids

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2021-09

[27]

논문

진주 정촌 일대 진주층에서 산출된 백악기 육성 개형충 연구 = Cretaceous non-marine Ostracods from the Jinju Formation of the Jinju area, Korea

http://www.riss.kr/s[...]

2014

[28]

논문

Reconstruction and Paleoecological implications of Dragonfly Hemeroscopus baissicus Pritykina, 1977 (Hemeroscopidae) from the Lower Cretaceous Jinju Formation in the Jinju Area, Korea (진주 지역의 하부 백악계 진주층에서 산출된 Hemeroscopus baissicus Pritykina, 1977 (Hemeroscopidae)의 복원 및 고생태적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2016-04

[29]

논문

A diverse new spider (Araneae) fauna from the Jinju Formation, Cretaceous (Albian) of Korea

https://www.tandfonl[...]

2019-08-03

[30]

논문

New fossils of Elateridae (Insecta, Coleoptera) from Early Cretaceous Jinju Formation (South Korea) with their implications to evolutionary diversity of extinct Protagrypninae

https://www.ncbi.nlm[...]

PloS one

2019-12

[31]

웹인용

Fossil-bearing deposits in the Jinju Formation at Jinju: Occurrences, paleoenvironments and stratigraphic implications (진주지역의 진주층에 발달한 함화석층: 산상과 고환경 및 층서적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2019-10

[32]

논문

Preliminary Report on the Cretaceous Bird Tracks of the Lower Haman Formation, Korea (한국 함안층 하부에서 발견된 백악기 새 발자국에 관한 일차보고)

https://www.dbpia.co[...]

1998-06

[33]

웹인용

Roll-up clasts in the Cretaceous Haman Formation, Korea: Occurrences, origin and paleoenvironmental implications (함안층 퇴적암에 발달된 롤업 구조: 산상, 성인 및 고환경적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2014-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com