참의 (일본사)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

참의(参議)는 율령제 하에서 종사위(従四位) 이상의 위계를 가진 廷臣 중에서 재능 있는 자를 선발하여 임명, 대신과 함께 조정의 정무에 참여하게 한 관직이다. 참의는 관위 상당위가 없고, 위계에 따라 행(行)·수(守)를 덧붙이지 않고 표기했다. 702년 정치 참여가 시작되었으며, 731년 정식 관직으로 성립되었다. 메이지 정부에서는 각료보다 상위에 위치하며, 태정대신, 좌대신, 우대신과 함께 중직을 담당했다. 1885년 내각 제도 발족과 함께 폐지되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본의 영외관 - 검비위사

검비위사는 헤이안 시대에 수도의 치안 유지와 형사 사건을 담당했던 경찰 및 사법 기관으로, 율령의 제약에서 벗어난 청례를 적용하여 신속한 재판과 처벌을 했으며, 헤이안 시대 말기에 권력이 약화되어 쇠퇴했다. - 일본의 영외관 - 내대신

내대신은 일본에서 천황을 보좌하며 정무를 담당했던 율령 이전 시대의 령외관으로, 후지와라노 미치타카 시대에 상설 관직으로 정착되었고 메이지 유신 이후 폐지되었다가 내대신부로 창설되기도 했다. - 일본의 칭호 - 관찰사

관찰사는 중국, 한국, 일본에서 지방 행정 감찰관직으로, 당나라 채방처치사에서 시작되어 관찰처치사로 개칭되며 명칭이 유래되었고, 한국 고려 시대부터 조선 시대에 정착하여 각 도에 파견된 종2품 문관직으로 지방 행정 전반에 걸쳐 권한을 행사했다. - 일본의 칭호 - 공경

공경은 고대 중국에서 유래하여 일본 궁중 관리들을 지칭하는 용어이며, 율령 체제에서 대신들을 포함하고 메이지 유신 이후 화족 제도가 창설되면서 폐지되었다.

| 참의 (일본사) | |

|---|---|

| 개요 | |

| 직책 | 태정관의 관직 |

| 소속 | 태정관 |

| 상세 정보 | |

| 역할 | 태정관의 최고 의결 기관인 정사성에 참여하여 국정을 심의하고 결정 |

| 정원 | 부정기 (결원 발생 시 임명) |

| 임명 | 구교 중에서 임명 |

| 겸임 | 각 성의 장관을 겸임하는 경우가 많음 |

| 보수 | 직위에 따라 차등 지급 |

| 역사 | |

| 기원 | 아스카 시대의 관위 제도에서 유래 |

| 제도화 | 다이호 율령 (701년) 반포와 함께 제도화 |

| 변천 | 시대에 따라 역할과 권한이 변화 |

| 폐지 | 메이지 유신 이후 입헌군주제 도입과 함께 폐지 |

| 관련 인물 | |

| 주요 인물 | 후지와라노 후히토 미나모토노 요리토모 도쿠가와 이에야스 |

| 참고 문헌 | |

| 일본 백과사전 | Japan Encyclopedia, p. 817 |

| 일본 황제 연대기 | Annales des empereurs du japon, p. 426 |

| 일본 황제 연대기 | Annales des empereurs du japon, p. 69 |

2. 율령제 하의 참의

메이지 시대 이전에 법원 관리들의 권력 행사는 도쿠가와 막부 시대에 최저점에 달했지만, 율령제 정부의 핵심 구조는 수 세기 동안 지속되었다.[4]

참의 직책을 이해하기 위해서는 오랫동안 지속되면서도 유연한 틀이라는 전통적인 일본적 맥락에서 그 역할을 평가할 필요가 있다. 참의는 관료 조직망이자 관리 계층 구조인 대정관(大政官)의 중요한 요소였다. 대정관 체계는 근대적인 입헌 정부 수립에 적응력이 있음을 증명했다.[5]

2. 1. 참의의 역할과 위상

종사위(従四位) 이상의 위계를 가진 정신(廷臣) 중에서 재능 있는 자를 선발하여 대신(大臣)과 함께 조정의 정무에 참여하도록 임명하였다.[18] 참의 이상 또는 종삼위(従三位) 이상을 공경(公卿)이라 칭했기 때문에, 참의는 위계가 사위(四位)라도 공경에 포함되었다.참의에는 관위상당제(官位相当制)를 정한 조칙(詔勅)이나 선지(宣旨) 등이 보이지 않아 상당위는 없었다. 따라서 위계에 따라 행(行)·수(守)를 덧붙이지 않았다. 예를 들어, 참의 정이위(正二位), 참의 종사위하(従四位下)와 같이 적었다.[19]

율령법에서는 위계의 상하나 직사관(職事官) 여부가 중시되었지만, 사위 상당이라도 취임이 가능하고 관위 상당이 없기 때문에 직사관이라고 할 수 없는 참의는 예외적인 위치에 있었다. 이 때문에 의정관의 일원임에도 불구하고 위서(位署)가 비참의보다 아래가 될 가능성이 있었다. 그러나 많은 공경은 이것을 부적절하다고 여겼고, 실제로 후에 편찬된 식(式) 등은 참의를 상위자로 위치지웠다. 이처럼 참의의 위치 문제는 헤이안 시대 중기 이후 여러 차례 논쟁이 되었다.[20]

2. 2. 참의의 역사

702년(대보 2년) 5월 21일에 오토모노 야스마로(大伴安麻呂), 아와다노 마히토(粟田真人), 타카무카이노 마로(高向麻呂), 시모케노노 후마로(下毛野古麻呂), 오노노 케노(小野毛野) 등이 정치에 참여한 것이 참의의 시초이다. 그러나 당시에는 이들에게 개별적으로 정치에 “참의(参議)”할 것을 명령한 것으로, 아직 관직명은 아니었다.[4]731년(덴표 3년) 정관(正官)으로서 참의가 성립되었다.[4]

807년(다이도 2년) 참의는 일시 폐지되고 관찰사(観察使)가 설치되었으나, 810년(고닌 원년) 부활하였다.[4]

참의는 현임으로 8명이 보임되는 경향이 있어 '''팔좌(八座)''', '''야쿠라노 쓰카사(やくらのつかさ)'''라고도 불렸지만, 정원에 대한 조칙(詔勅)이나 선지(宣旨)가 발부된 흔적은 없어 시대에 따라 인원수가 증감하였다. 729년(진키 6년) 2월부터 731년(덴표 3년) 8월까지, 그리고 806년(엔랴쿠 25년) 3월부터 같은 해 4월까지 일시적으로 권관(權官)으로서 권참의(權参議)가 설치되었다. 806년(다이도 원년) 윤6월에는 준참의(准参議)가, 766년(덴표진고 2년) 도쿄 정권 하에서는 참의와 동격인 법참의(法参議)가 설치되어 승려가 임명되었다.[4]

참의는 팔성경(八省卿)과의 겸관, 태정관(太政官)의 공경합의(公卿合議)(진정(陣定)/진의(陣儀)) 참여라는 성격을 지녔으나, 중세에 들어서면서 팔성의 형해화가 진행되어 의식·정무에 있어서 공경 요원으로서의 요소가 강해졌다.[4]

2. 3. 참의 임관 조건

참의에 임명되려면 3위 이상의 품계를 가지거나, 4위 이상의 품계를 가지고 다음 조건 중 하나를 만족해야 했다.[1]| 관직 |

|---|

| 장인두(蔵人頭) |

| 좌우대변(左右大弁) |

| 근위중장(近衛中将) (장기간 재임한 경우) |

| 좌중변(左中弁) |

| 식부대부(式部大輔) (시독(侍読)을 역임한 경우) |

3. 메이지 정부 하의 참의

메이지 정부에서 '''참의(参議)'''는 왕정복고 이후 성립된 새로운 정부의 최고위 관직 중 하나였다.[4][5] 우대신, 좌대신, 태정대신 등이 실질적인 권한을 가지지 못하는 경우가 많았기 때문에, 참의는 각료에 해당하는 경(卿)보다 상위에 위치하며, 직무 분담 없이 각료들을 지도하는 집단 지도 체제의 정부 수반으로 자리매김하고 있었다.

1869년 태정관제의 부활에 따라, 「대신(大臣)」, 「납언(納言)」과 함께 메이지 정부의 중직의 하나로 설치되었다.[21]

3. 1. 참의의 역할과 권한

참의일본어는 각료에 해당하는 경(卿)보다 상위에 위치하며, 대신(大臣), 납언(納言)과 함께 메이지 정부의 중직을 담당했다.[21] 우대신, 좌대신, 태정대신 등이 실질적인 권한을 가지지 못하는 경우가 많았기 때문에, 참의는 직무 분담 없이 각료들을 지도하는, 이른바 집단 지도 체제의 정부 수반으로 자리매김했다.1871년 폐번치현 이후, 공경과 제후 대부분이 일소되고 유신 공신이 정부의 중핵이 되면서, 참의는 정부의 주요 의사 결정에 참여했다.

3. 2. 메이지 정부 초기 참의의 변천 과정

메이지 정부 초기 참의는 사쓰마 번, 조슈 번, 도사 번, 히젠 번 출신의 유신 공신들로 구성되었다. 이들은 번벌 간의 권력 투쟁과 타협 과정에서 참의의 구성과 권한을 변화시켰다.[21] 1871년(메이지 4년) 폐번치현 이후 유신 공신들이 정부의 중핵으로 부상하였다.1873년(메이지 6년) 정변 이후, 오쿠보 도시미치는 내무성을 설립하고 참의성경겸임제를 도입하여 권력을 집중시켰다. 이 제도는 참의와 각 성의 장관을 겸임하게 하여 정부 의사의 일체화를 통해 정치적 긴축을 목표로 했다.

1875년(메이지 8년) 오사카 회의 이후, 참의의 역할에는 큰 변화가 없었으나, 기도 다카요시(木戸孝允)와 이타가키 다이스케(板垣退助)는 참의와 성경의 분리를 주장했다. 이들은 참의성경겸임제로 인해 오쿠보 등에게 요직이 독점되는 형태를 탈피하고자 했다.

1880년(메이지 13년) 태정관 개혁으로 참의와 성경이 재분리되었으나, 이와쿠라 도모미(岩倉具視)의 반대로 참의의 지위 향상은 제한적이었다. 이와쿠라는 참의의 지위 향상을 달가워하지 않았고, 참의와 성경 간의 대립을 부추겼다.

1885년(메이지 18년) 내각 제도 발족과 함께 참의는 폐지되었다.

3. 3. 메이지 정부 참의 목록

메이지 정부의 참의는 왕정복고로 성립된 메이지 정부의 직책이다. 이들은 태정대신, 우대신, 좌대신 아래에서 각료들을 지도하며, 사실상 정부 수반 역할을 했다.| 이름 | 취임일 | 사임일 | 출신 등 | 비고 | 참의 수 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| -- | 소에지마 다네오미 | 1869년 7월 8일 | 1871년 7월 24일 | 구 히젠번 | 0명→2명 | |

| -- | 마에바라 이세이 | 1870년 9월 2일 | 구 장슈번 | |||

| -- | 오쿠보 도시미치 | 1869년 7월 22일 | 1871년 6월 25일 | 구 사쓰마번 | 2명→4명→3명 | |

| -- | 히로사와 사네오미 | 1869년 7월 23일 | 1871년 1월 9일 | 구 장슈번 | ||

| -- | 사사키 다카유키 | 1870년 2월 5일 | 1871년 6월 25일 | 구 토사번 | 3명→7명→6명→1명 | |

| -- | 사이토 도시유키 | 1870년 5월 15일 | 구 토사번 | |||

| -- | 기도 다카요시 | 1870년 6월 10일 | 구 장슈번 | |||

| -- | 오쿠마 시게노부 | 1870년 9월 2일 | 구 히젠번 | |||

| -- | 기도 다카요시 | 1871년 6월 25일 | 1874년 5월 13일 | 구 장슈번 | 재임 | 1명→3명→5명→4명 |

| -- | 사이고 다카모리 | 1873년 10월 24일 | 구 사쓰마번 | |||

| -- | 이타가키 다이스케 | 1871년 7월 14일 | 1873년 10월 25일 | 구 토사번 | ||

| -- | 오쿠마 시게노부 | 1881년 10월 12일 | 구 히젠번 | 재임 | ||

| -- | 고토 쇼지로 | 1873년 4월 19일 | 1873년 10월 25일 | 구 토사번 | 4명→7명 | |

| -- | 오키 다카토 | 1885년 12월 22일 | 구 히젠번 | |||

| -- | 에토 신페이 | 1873년 10월 25일 | 구 히젠번 | |||

| -- | 오쿠보 도시미치 | 1873년 10월 12일 | 1878년 5월 14일 | 구 사쓰마번 | 7명→8명→9명→8명 | |

| -- | 소에지마 다네오미 | 1873년 10월 13일 | 1873년 10월 25일 | 구 히젠번 | ||

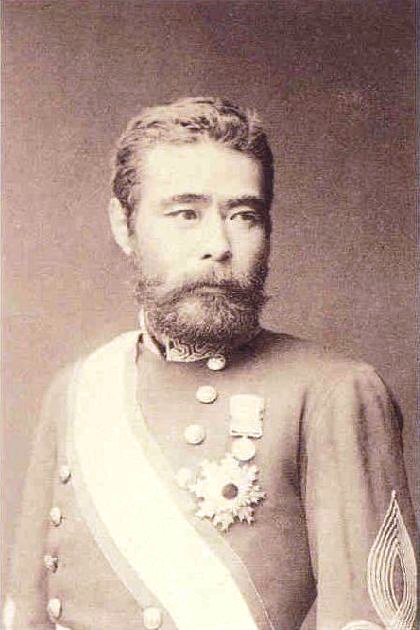

| 이토 히로부미 | 1873년 10월 25일 | 1885년 12월 22일 | 구 장슈번 | 8명→4명→6명→7명→6명 | |

| -- | 가쓰 요시야스 | 1875년 4월 25일 | 구 막신(幕臣) | |||

| -- | 데라시마 무네노리 | 1873년 10월 28일 | 1881년 10월 21일 | 구 사쓰마번 | ||

| -- | 이지치 마사하루 | 1874년 8월 2일 | 1875년 6월 10일 | 구 사쓰마번 | 6명→9명 | |

| 야마가타 아리토모 | 1874년 8월 2일 | 1885년 12월 22일 | 구 장슈번 | ||

| -- | 구로다 기요타카 | 1882년 1월 11일 | 구 사쓰마번 | |||

| -- | 기도 다카요시 | 1875년 3월 8일 | 1876년 3월 28일 | 구 장슈번 | 9명→11명→6명 | |

| -- | 이타가키 다이스케 | 1875년 3월 12일 | 1875년 10월 27일 | 구 토사번 | ||

| 사이고 쓰구미치 | 1878년 5월 24일 | 1885년 12월 22일 | 구 사쓰마번 | 6명→8명→9명 | |

| -- | 가와무라 스미요시 | 구 사쓰마번 | ||||

| -- | 이노우에 가오루 | 1878년 7월 29일 | 구 장슈번 | |||

| -- | 야마다 아키요시 | 1879년 9월 10일 | 구 장슈번 | 9명→10명→9명 | ||

| 마쓰카타 마사요시 | 1881년 10월 21일 | 구 사쓰마번 | 9명→8명→7명→11명 | ||

| -- | 오야마 이와오 | 구 사쓰마번 | ||||

| -- | 후쿠오카 다카치카 | 구 토사번 | ||||

| -- | 사사키 다카유키 | 구 토사번 | ||||

4. 율령제 정부의 구조 (참고)

율령제 하의 일본 정부 조직은 태정관을 중심으로 구성되었다.[4] 태정관 체계는 근대적인 입헌 정부 수립에 적응력이 있음을 증명했다.[5]

종사위(従四位) 이상의 위계를 가진 정신(廷臣) 중에서 재능 있는 자를 뽑아 대신과 함께 조정의 정무에 참여하게 하였다.[18] 참의 이상 또는 종삼위(従三位) 이상의 자를 공경(公卿)이라고 칭했기 때문에, 참의 관직에 있는 자는 위계가 사위(四位)라도 공경에 포함되었다.

관위상당제(官位相当制)를 정한 조칙(詔勅)이나 선지(宣旨) 등은 보이지 않고, 상당위는 없었다. 따라서 위계에 따라 행(行)·수(守)를 덧붙이는 일이 없었다. 예를 들어, 참의 정이위(正二位), 참의 종사위하(従四位下)와 같이 적었다. 스가와라 미치자네(菅原道真)는 참의에 관위 상당 규정이 없는 것은 문제라고 여겨, 관위 상당·고록(考禄) 등을 정해야 한다고 상주(上奏)했지만[19], 그에 대한 답변은 전해지지 않는다.

문무천황(文武天皇) 시대인 702년 5월 21일, 대보율령(大宝律令) 제정과 같은 시기에 오토모노 야스마로(大伴安麻呂), 아와다노 마히토(粟田真人), 타카무카이노 마로(高向麻呂), 시모케노노 후마로(下毛野古麻呂), 오노노 케노(小野毛野)를 정치에 참여시킨 것이 시작이지만, 당시에는 개별적으로 정치에 “참의(参議)”할 것을 명령한 것으로, 아직 관직명은 아니었다.

731년 정관(正官)으로서 참의가 성립되었다. 807년 참의는 일시 폐지되고 관찰사(観察使)가 설치되었으나, 810년 부활하였다. 현임으로 8명이 보임되는 경향이 있어, 별명으로 '''팔좌(八座)''', '''야쿠라노 쓰카사(やくらのつかさ)'''라고도 불렸지만, 참의 정원을 정하는 조칙이나 선지가 발부된 흔적은 없고, 시대 상황에 따라 인원수가 증감하였다. 729년 2월부터 731년 8월까지, 그리고 806년 3월부터 같은 해 4월까지 일시적으로 권관(權官)으로서 권참의(權参議)가 설치되었고, 806년 윤6월에는 준참의(准参議)가, 766년 도경(道鏡) 정권 하에서는 참의와 동격인 법참의(法参議)가 설치되어 승려가 임명되었다.

참의는 팔성경(八省卿)과의 겸관, 태정관의 공경합의(公卿合議) 참여라는 성격을 지녔으나, 중세에 들어서면서 팔성의 형해화가 진행되었기 때문에 의식·정무에 있어서 공경 요원으로서의 요소가 강해졌다.

4. 1. 최고위 관리

태정관에는 태정대신, 좌대신, 우대신, 내대신이 있었다.[7]4. 2. 고위 관료

태정관의 고위 관료는 다음과 같았다.[6]- 태정대신(Daijō daijin)

- 좌대신(Sadaijin)

- 우대신(Udaijin)

- 중대신(Naidaijin)

그다음 계급의 고위 관료는 다음과 같았다.

- 대납언(Dainagon)

- 중납언(Chūnagon)

- 소납언(Shōnagon)

태정관 내에서 다소 유동적으로 활동한 다른 고위 관료는 다음과 같았다.

- 참의(Sangi)

- 外記|게키|일본어(사무관)

4. 3. 팔성 (八省)

율령제 정부는 8개의 성(省)으로 구성되었다. 이들 성은 좌대변(左大弁)과 우대변(右大弁)이 각각 4개씩 감독하였다.[2][16]| 좌대변(左大弁) 소관 | 우대변(右大弁) 소관 |

|---|---|

참조

[1]

서적

Japan Encyclopedia

https://books.google[...]

Google Books

2005

[2]

서적

Annales des empereurs du japon

https://books.google[...]

Google Books

1834

[3]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1834

[4]

서적

Japan

https://books.google[...]

Google Books

1898

[5]

서적

The Autobiography of Ozaki Yukio: The Struggle for Constitutional Government in Japan

https://books.google[...]

Google Books

2001

[6]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1834

[7]

서적

Jinnō Shōtōki

https://books.google[...]

Google Books

1980

[8]

웹사이트

Ranks in Ancient and Meiji Japan

http://www.unterstei[...]

[9]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1898

[10]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1834

[11]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1834

[12]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1834

[13]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1834

[14]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1834

[15]

서적

https://books.google[...]

Google Books

1834

[16]

서적

Jinnō Shōtōki

[17]

문서

和名抄

[18]

문서

職原抄

[19]

문서

菅家文草

0882-07-01

[20]

논문

院政期明法学説の形成

汲古書院

2020

[21]

웹사이트

法令全集、明治2年

https://dl.ndl.go.jp[...]

内閣官報局

1889

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com