추크 라군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

추크 라군은 미크로네시아 연방의 추크 제도에 있는 석호로, 추크어로는 "산"을 의미한다. 11개의 주요 섬과 46개의 작은 섬, 41개의 산호초 섬으로 이루어져 있으며, 1990년까지는 트루크로 알려졌다. 추크 제도는 열대 기후로 연중 높은 온도와 습도를 보이며, 연평균 강수량은 3,564mm이다. 역사를 살펴보면, 14세기경부터 정착이 이루어졌으며, 1528년 유럽인에 의해 처음 기록되었다. 이후 스페인, 독일, 일본의 지배를 거쳐, 제2차 세계 대전 중 일본 해군의 주요 기지였으나, 1944년 미국의 공습으로 큰 타격을 입었다. 현재는 미크로네시아 연방의 주로, 전통적인 추장 제도가 존재하며, 주요 산업은 스쿠버 다이빙과 관광이다. 추크 국제공항이 있으며, 과거에는 나리타에서 출발하는 항공편도 운행했다. 또한, 1971년 자크 쿠스토의 다큐멘터리 방영 이후 난파선 다이빙 명소로 유명해졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 추크주 (미크로네시아 연방)의 섬 - 사타완 환초

사타완 환초는 미크로네시아 연방 추크 주에 속하며 4개의 지방 자치체로 구성되고, 2000년 인구 조사 기준 2,935명이 거주하며, 제2차 세계 대전 중에는 일본군의 주둔지였고, 현재는 학교, 태양광 발전, 위성 인터넷 등의 시설을 갖추고 있다. - 미크로네시아 연방의 군도 - 야프섬

야프섬은 미크로네시아 연방에 속한 네 개의 섬으로, 열대우림 기후와 독특한 돌 화폐 라이로 유명하며, 스페인, 독일, 일본을 거쳐 미국의 신탁통치 후 미크로네시아 연방의 일원이 되었고, 뛰어난 항해술과 카스트 제도를 기반으로 한 독특한 문화를 지닌 관광 중심의 섬이다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

| 추크 라군 - [지명]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지리 정보 | |

| 위치 | 서태평양 캐롤라인 제도 |

| 총 섬 수 | 248 |

| 면적 | 93.07 km2 |

| 최고 고도 | 443 m |

| 행정 구역 | |

| 국가 | 미크로네시아 연방 |

| 주 | 추크 주 |

| 수도 | 웨노 |

| 인구 정보 | |

| 인구 | 36,158명 (2010년) |

| 기타 정보 | |

| 언어 | 추크어 |

2. 명칭

추크는 추크어로 '''산'''을 의미한다. 이 석호는 1990년까지 주로 '''트루크'''로 알려져 있었는데, 이는 '''루크'''(Ruk)의 잘못된 발음이다. 다른 이름으로는 '''호골레우'''(Hogoleu), '''토레스'''(Torres), '''우굴라트'''(Ugulat), '''루굴루스'''(Lugulus) 등이 있다.

추크 라군은 더 큰 캐롤라인 제도의 일부이다. 이 지역은 환초와 그 안에 있는 여러 섬들로 구성되어 있다. 구체적으로 11개의 주요 섬, 환초 안의 46개의 작은 섬, 그리고 가장자리의 산호초에 있는 41개의 섬으로 이루어져 있다. 주요 섬들은 크게 파이추크 그룹과 나모네아스 그룹으로 나뉜다. 현재 이 섬들은 태평양에 있는 미크로네시아 연방의 일부인 추크주를 형성하고 있다.

3. 지리

3. 1. 주요 섬

추크 라군은 더 큰 캐롤라인 제도의 일부이다. 이 지역은 11개의 주요 섬(추크 라군의 11개 지방 자치체에 해당)과 호 안에 있는 46개의 작은 섬, 인접한 산호초에 있는 41개의 섬으로 구성되어 있다. 주요 섬은 파이추크 그룹의 톨(Tol), 우닷(Udot), 팔라베게츠(Fala-Beguets), 로마눔(Romanum), 에오트(Eot)와 나모네아스 그룹의 웨노, 페펜, 더블론, 우만(Uman), 파람(Param), 티시스(Tsis)이다. 현재 이 섬들은 미크로네시아 연방의 일부인 추크주를 이룬다.

다음은 2010년 인구 조사를 기준으로 한 섬, 마을 및 인구 목록이다.

| 섬 | 수도 | 기타 도시 | 면적 (km2) | 인구 |

|---|---|---|---|---|

| 추크 환초 | 93.07km2 | 36158 | ||

| 파이추크 | 41.8km2 | 11305 | ||

| 파나팡게스 | 네피티우 | 페니암완, 위추크, 세이세인, 사포티우 | 1.62km2 | 672 |

| 파아타 | 사파아타 | 추쿠페핀, 누카프, 에핀, 포코추, 에틀레마, 오나스 포인트 | 4.4km2 | 1107 |

| 폴레 | 네파노농 | 추카람, 네톤, 말라이오, 우니카피, 사포우, 미아리, 네이레놈 | 9.3km2 | 1496 |

| 라마넘 | 위니시 | 초롱, 네포 포인트 | 0.856km2 | 865 |

| 톨 | 포손 | 추키에누, 위추쿠노, 워닙, 네초초, 무니엔, 파로, 위니페이, 푸포, 푸프 | 10.3km2 | 4579 |

| 우돗 | 파노모 | 투눅, 워닙, 오우네첸, 모노웨, 추키세누크, 므와니티우, 페니아 | 4.5km2 | 1680 |

| 오네이 | 남보 | 오납, 파나토, 네포스, 페니아타, 사피티우, 아나쿤, 톨라스, 라스 | 10km2 | 638 |

| 북부 나모네아스 | 웨노 | 네이웨, 므완, 네푸코스, 이라스, 메치티우, 투눅, 페니에세네, 페니아, 위찹 | 20.76km2 | 14620 |

| 포노 | 파니프 | 메소르 | 0.342km2 | 388 |

| 피스 | 누칸 | 사파티우 | 0.32km2 | 360 |

| 웨노 | 웨노 | 네이웨, 므완, 네푸코스, 이라스, 메치티우, 투눅, 페니에세네, 페니아, 위찹 | 19.1km2 | 13854 |

| 남부 나모네아스 | 30.42km2 | 10233 | ||

| 페펜 | 메사 | 사포타, 아운, 사포레, 우페인, 파손, 위니니스, 피에이스, 우누노, 풍겐, 오노고치, 페이니, 므웬, 사포라농, 마누쿤, 메세이쿠, 쿠쿠우, 소푸오 | 12.15km2 | 3471 |

| 토노와스 | 네무아논 | 프웨네, 춘, 네차프, 토노프, 파타, 원피에피, 메세란, 파카차우, 사포우, 로로, 페니오르, 누카납, 페니에누크, 사포농, 수푼, 누칸 | 8.94km2 | 3294 |

| 우만 | 네포노농 | 사포우, 네폰, 사포티우, 사포타, 네사라우, 사누크, 모촌, 누칸, 마누쿤 | 3.86km2 | 2540 |

3. 2. 기후

추크 제도는 열대 기후에 속하며, 연중 높은 온도와 습도를 보인다.

4. 역사

추크 제도에 언제 처음 사람이 살기 시작했는지는 정확히 알 수 없으나, 고고학적 증거에 따르면 기원전 1~2세기경 피펜(Fefan)섬과 웨네(Weno)섬에 초기 정착이 이루어졌다. 이후 서기 14세기 무렵에는 추크 제도 전역에 걸쳐 광범위한 정착이 이루어진 것으로 보인다. 이들 초기 정착민은 솔로몬 제도나 비스마르크 제도 방면에서 아웃리거 카누를 타고 온 것으로 추정된다.

유럽인이 추크 제도를 처음 기록한 것은 1528년 8월 또는 9월, 스페인의 항해사 알바로 데 사아베드라 세론이 플로리다(Florida)호를 타고 항해하면서였다.[7] 이후 1565년 1월 15일에는 또 다른 스페인인 알론소 데 아레야노가 파타체(patache) 산 루카스(San Lucas)호를 타고 방문했다.[8]

캐롤라인 제도의 일부였던 추크는 19세기 말 스페인 제국의 지배하에 들어갔으나, 스페인의 통치는 형식적인 수준에 머물렀다. 스페인인들은 1886년 잠시 들러 깃발을 게양하고, 1895년 부족 간 전쟁을 중재하려 했을 뿐 영구적인 정착촌을 건설하지는 않았다.[9] 부족 간의 분쟁은 계속되었다. 미국-스페인 전쟁 이후 스페인이 태평양에서 철수하면서, 1899년 추크를 포함한 캐롤라인 제도는 독일 제국에 매각되었다.[9]

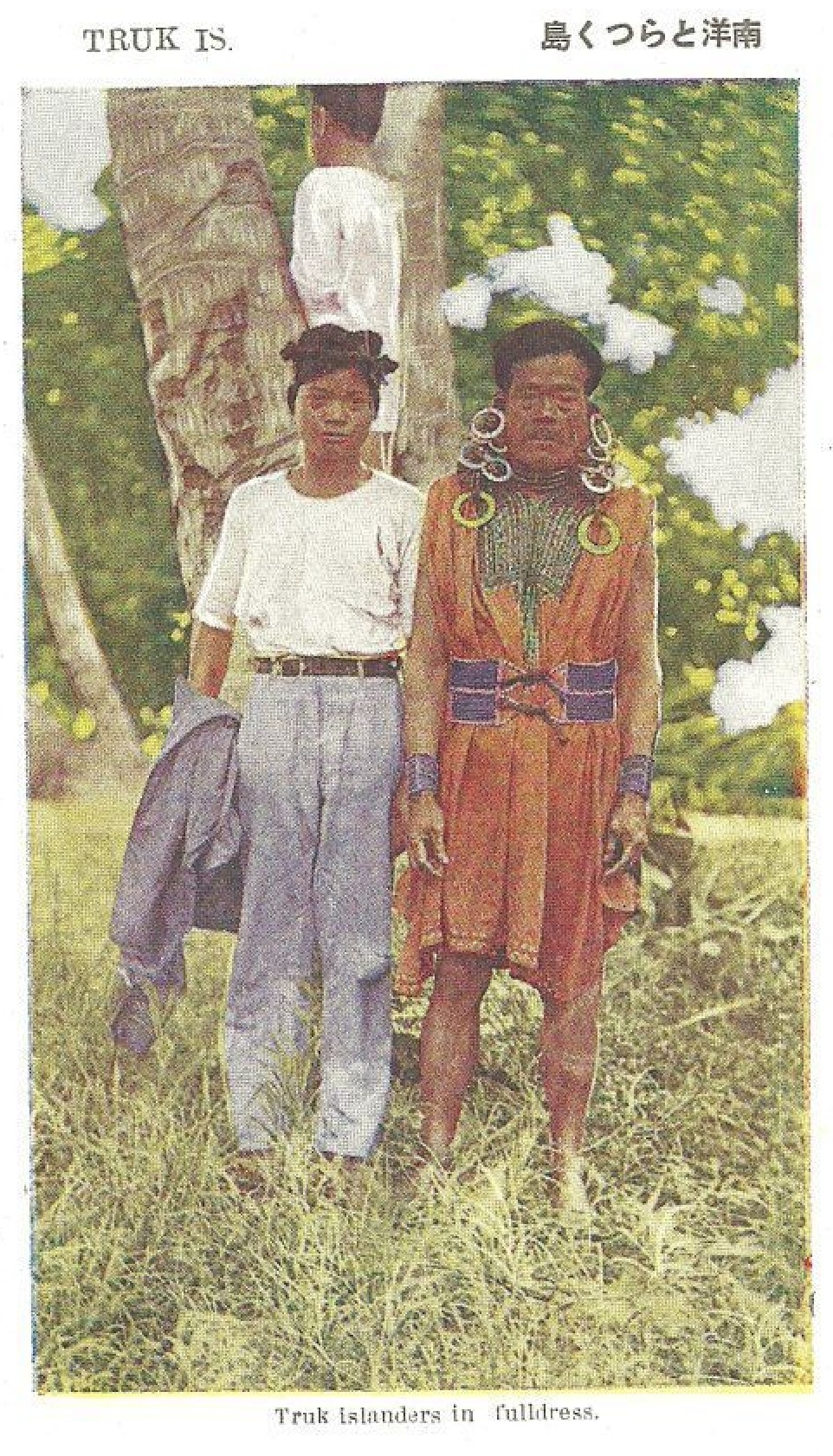

제1차 세계 대전 발발 후, 1914년 10월 일본 제국 해군이 독일령 미크로네시아 지역을 점령하면서 추크 제도 역시 일본의 영향권 아래 놓이게 되었다. 전쟁에서 독일이 패배하자, 추크는 국제 연맹의 결정에 따라 남양 군도의 일부로서 일본 제국의 위임 통치령이 되었다.[12][13] 일본은 제2차 세계 대전에서 패배할 때까지 이곳을 통치했다.

제2차 세계 대전 후 추크는 미국의 유엔 신탁 통치령이 되었으며, 1986년 미크로네시아 연방의 일부로 독립하여 오늘에 이른다.

4. 1. 일본 통치 시대

제1차 세계 대전 중 일본 제국 해군은 독일의 동아시아 함대를 추격하고 태평양 및 인도양에서 연합국 상선을 보호하는 임무를 수행했다.[10][11] 이 과정에서 일본 해군은 1914년 10월까지 마리아나 제도, 캐롤라인 제도, 마셜 제도, 팔라우 등 독일 영토를 점령했다. 독일이 패전한 후, 추크는 국제 연맹의 결정에 따라 남양 군도의 일부로서 일본 제국의 위임 통치령이 되었다.[12][13] 1922년에는 남양청 지청이 설치되었다.

약 25년간의 통치 기간 동안 일본은 추크 제도의 섬들에 일본식 지명을 붙였다.

| 현재 지명 (제도) | 일본식 명칭 (제도) | 현재 지명 (섬) | 일본식 명칭 (섬) | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 나모네아스 제도 (Nomoneas) | 시키 제도 (四季諸島, 사계절) | 웨노섬 (Weno 또는 모엔섬 Moen) | 하루시마섬 (春島, 봄섬) | 주 정부 소재지, 일본이 비행장 건설 |

| 토노와스섬 (Tonowas) | 나쓰시마섬 (夏島, 여름섬) | 일본 통치 시대 행정 중심지 | ||

| 페판섬 (Fefan) | 아키시마섬 (秋島, 가을섬) | |||

| 우만섬 (Uman) | 후유시마섬 (冬島, 겨울섬) | |||

| 파이추크 제도 (Faichuk) | 시치요 제도 (七曜諸島, 칠요일) | 로마남섬 (Romanum) | 니치요지마섬 (日曜島, 일요일섬) | |

| 우도트섬 (Udot) | 게쓰요지마섬 (月曜島, 월요일섬) | |||

| 파라베켓섬 (Fanapanges) | 가요지마섬 (火曜島, 화요일섬) | |||

| 톨섬 (Tol) | 스이요지마섬 (水曜島, 수요일섬) | 환초 내 최대 섬 | ||

| 파타섬 (Pata) | 모쿠요지마섬 (木曜島, 목요일섬) | |||

| 포레섬 (Polle) | 긴요지마섬 (金曜島, 금요일섬) | |||

| 오노무에섬 (Onomue) | 도요지마섬 (土曜島, 토요일섬) | |||

| 바깥 환초 | 12개의 간지 이름을 따서 자도(子島)부터 해도(亥島) 등으로 명명 | |||

당초 위임 통치 조약에 따라 군사 시설 건설은 금지되었으나, 1933년 일본의 국제 연맹 탈퇴와 1936년 워싱턴 해군 군축 조약 실효 이후 일본은 추크에 군사 기지를 건설하며 전략적 요충지로 개발했다.

제2차 세계 대전 중 추크 환초는 일본 제국 해군(IJN)의 태평양 전쟁 남태평양 전선 주요 기지 역할을 했다. 이곳은 강력하게 요새화되었다는 인식 때문에 "태평양의 지브롤터" 또는 미국의 진주만에 버금가는 일본의 기지로 불렸다.[14] 그러나 실제 요새화 수준은 알려진 것과 달랐다. 일본은 대규모 해군력 건설을 우선시하면서 고정된 방어 시설 구축에는 상대적으로 소홀했는데, 이는 국제법 준수보다는 경제적 제약 때문이었다.[15]

그럼에도 불구하고 추크는 뉴기니 전역과 솔로몬 제도 전역에서 연합군에 대항하는 일본 작전의 핵심 기지였으며, 일본 해군의 전진 정박지로서 태평양에서 가장 강력한 거점으로 여겨졌다. 일본군은 여러 섬에 도로, 참호, 벙커, 동굴을 건설하고, 5개의 활주로, 수상 비행기 기지, 어뢰정 기지, 잠수함 수리소, 통신 센터, 레이더 기지 등을 구축했다. 해안포와 박격포 진지도 설치하여 방어력을 갖추었다.

일본 함대의 상당 부분이 추크에 주둔했으며, 행정 중심지는 토노아스섬(나쓰시마섬)에 있었다. 환초 내에는 전함, 항공모함, 순양함, 구축함, 유조선, 화물선, 예인선, 포함, 기뢰 제거함, 상륙정, 잠수함 등 다양한 함선이 정박했다. 특히, 전함 ''야마토''와 ''무사시''는 1943년경 수개월 동안 추크에 머물렀다. 당시 추크의 일본 수비대는 해군 중장 고바야시 마사미(이후 하라 주이치)가 지휘하는 해군 병력 27,856명과 육군 소장 이시우인 가네노부가 지휘하는 육군 병력 16,737명으로 구성되었다.[16] 한때 미국 정부는 추크에 핵무기 투하를 검토하기도 했다.[17]

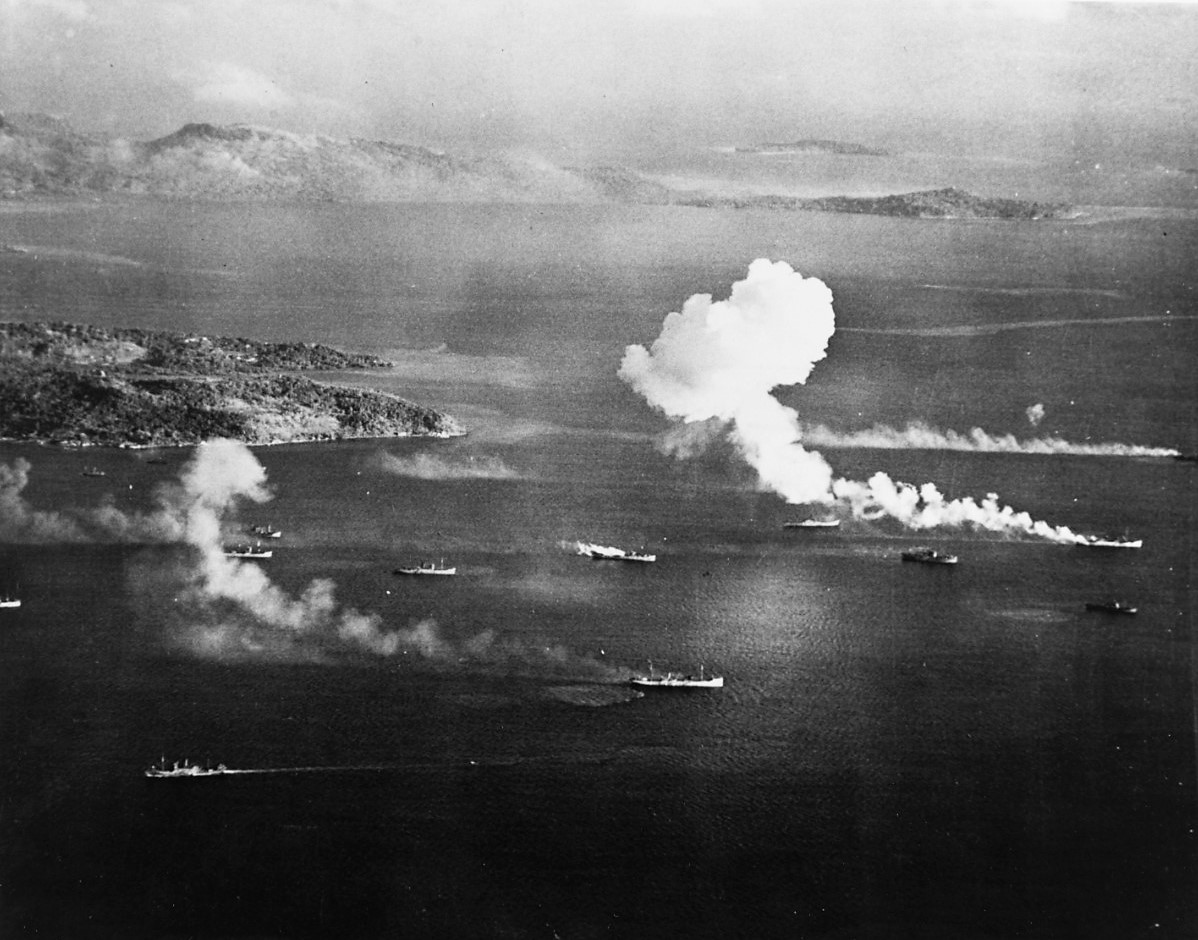

1944년 2월 17일, 미국은 마셜 제도 점령 후 이를 발판 삼아 추크 환초에 대규모 공습 작전인 하일스톤 작전(Operation Hailstone)을 개시했다. 일본군은 공습 일주일 전 정보를 입수하여 주요 군함(중순양함, 항공모함 등)을 팔라우로 미리 철수시켰다. 3일간 계속된 미군 항공모함 함재기의 공격으로 일본의 소형 군함(경순양함, 구축함, 보조함 등) 12척과 상선 32척이 침몰했고, 지상에 있던 항공기 275대가 파괴되었다. 이 공습으로 추크 환초는 "세계에서 가장 큰 선박의 묘지"가 되었다.[18][19]

하일스톤 작전으로 추크는 해군 기지로서의 기능을 사실상 상실했으며, 태평양 중부에서 연합군 작전에 대한 위협 능력을 잃었다. 이로 인해 에니웨토크의 일본 수비대는 고립되어 미군의 섬 점령을 막지 못했다. 이후 연합군이 괌, 사이판, 팔라우, 이오지마 등을 점령하며 일본 본토로 진격하는 동안 추크는 고립되었다. 1945년 6월에는 영국 태평양 함대의 일부가 인메이트 작전(Operation Inmate)을 통해 추크를 다시 공격했다. 고립된 추크와 다른 중부 태평양 섬들의 일본군은 식량 부족에 시달렸고, 1945년 8월 일본이 항복하기 직전에는 기아 상태에 직면했다.[20]

제2차 세계 대전 패전 후, 추크는 미국에 의한 유엔 신탁 통치를 거쳐 1986년 미크로네시아 연방의 일부로 독립했다.

4. 2. 일본과의 관계

일본 선박의 남양 무역을 계기로, 트루크 섬의 산미 왕자가 1893년 (메이지 26년)에 일본을 방문했다는 기록이 있다.[26]

제1차 세계 대전에서 독일 제국이 패배한 후, 추크 제도는 국제 연맹의 위임 통치 아래 일본 제국의 영토가 되었으며,[5] 1922년에는 남양청의 지청이 설치되었다. 약 25년간의 지배 기간 동안 일본은 추크 제도를 구성하는 섬들에 일본식 이름을 붙였다. 1938년 (쇼와 13년) 당시 트루크 지청 내 인구는 17,555명에 달했으며, 특히 과거 독일 제국의 주재지였고 학교와 병원이 정비된 나쓰시마(토노와스섬)에는 일본인 1,706명과 현지인 1,263명이 거주했다.[27]

| 구분 | 일본식 명칭 | 현재 명칭 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 사계 열도 (四季諸島) (나모네아스 제도) | 춘도 (春島) | 웨노섬 (Weno) | 추크 주의 중심지. 일본 통치 시대 비행장 사용 중. |

| 하도 (夏島) | 토노와스섬 (Tonowas) | 일본 통치 시대 중심지. 비행장 존재. | |

| 추도 (秋島) | 페판섬 (Fefan) | ||

| 동도 (冬島) | 우만섬 (Uman) | ||

| 칠요 열도 (七曜諸島) (파이추크 제도) | 일요도 (日曜島) | 로마남섬 (Romanum) | |

| 월요도 (月曜島) | 우도트섬 (Udot) | ||

| 화요도 (火曜島) | 파라베켓섬 (Falabeguets) | ||

| 수요도 (水曜島) | 톨섬 (Tol) | 환초 내 가장 큰 섬. | |

| 목요도 (木曜島) | 파타섬 (Pata) | ||

| 금요도 (金曜島) | 포레섬 (Polle) | ||

| 토요도 (土曜島) | 오노무에섬 (Onomue) | ||

| 외연부 보초군 (外延部ノ堡礁群) | 자도 (子島) | 12개의 간지를 따서 이름을 붙임. | |

| 축도 (丑島) | |||

| 인도 (寅島) | |||

| 묘도 (卯島) | |||

| 진도 (辰島) | |||

| 사도 (巳島) | |||

| 오도 (午島) | |||

| 미도 (未島) | 아낭게니몬섬 (Anangenimon) | 양도(羊島)라고도 함. 일본군 대공포대 설치. | |

| 신도 (申島) | |||

| 유도 (酉島) | |||

| 술도 (戌島) | |||

| 해도 (亥島) | |||

| 기타 섬 | 세도 (瀬島) | ||

| 사라섬 (サラ島) | |||

| 화도 (花島) | |||

| 내전섬 (內田島) | |||

| 우지섬 (宇治島) | |||

| 증도 (増島) | |||

| 소전섬 (小田島) | |||

| 남도 (南島) | |||

| 상생도 (相生島) | |||

| 이자도 (伊邪島) | |||

| 작도 (雀島) | |||

| 서도 (西島) | |||

| 팔번도 (八幡島) | |||

| 국도 (菊島) | |||

| 난도 (蘭島) | |||

| 북도 (北島) | 피스섬 (Piis) | ||

| 백묘도 (白妙島) | |||

| 주길도 (珠吉島) | |||

| 춘일도 (春日島) | |||

| 수선도 (水仙島) | |||

| 해당도 (海棠島) | |||

| 장미도 (薔薇島) | |||

| 춘도 (椿島) | |||

| 벚꽃섬 (桜島) | |||

| 소벚꽃섬 (小桜島) | |||

| 척도 (尺島) | |||

| 류도 (柳島) | |||

| 도도 (桃島) | |||

| 죽도 (竹島) | 에텐섬 (Etten) | 일본군 비행장 설치. | |

| 형도 (兄島) | |||

| 남도 (弟島) | |||

| 혼도 (本島) | 지프 섬 (Jeep Island) | 무인도였으나 20세기 말 이후 일본인이 개발하여 리조트 운영.[29][30] | |

| 언니섬 (姉島) | |||

| 사위섬 (聟島) | |||

| 여자섬 (女島) | |||

| 여동생섬 (妹島) | |||

| 남동생섬 (弟島) | |||

| 야자도 (椰子島) | |||

| 타코섬 (蛸島) | |||

| 단풍섬 (紅葉島) | 일본군 비행장 설치. | ||

| 박도 (朴島) | |||

| 부용도 (芙蓉島) | |||

| 성도 (星島) | |||

| 전도 (田島) | 에오트섬 (Eot) | 에노시마(江ノ島)라고도 함. | |

| 고사기도 (小鷺島) | |||

| 설도 (雪島) | |||

| 산도 (傘島) |

석호와 외해를 잇는 수로(水路)는 각각 북수로, 축도수로, 에바릿테수로, 인도수로, 북동수로, 사라섬수로, 화도수로, 소전섬수로, 남수로, 서수로 등으로 불렸다. 이 중 대형 함선의 항해에 적합했던 곳은 에바릿테수로, 북동수로, 남수로였다.

추크 제도는 미국의 식민지인 필리핀과 미 태평양 함대 모항인 진주만을 잇는 라인에 위치한다는 지리적 중요성과, 환초에 의해 보호되는 광대한 내해라는 정박 능력 덕분에 "일본의 진주만" 또는 "태평양의 지브롤터"라고 불리며 일본 제국 해군의 중요 거점으로 건설되었다.[14] 1933년 국제 연맹 탈퇴와 1936년 워싱턴 해군 군축 조약 실효 이후 기지 정비가 가속화되었다.

1941년부터 무장화에 박차가 가해져, 타케시마(에텐섬) 비행장은 육상 공격기 이착륙이 가능하도록 확장되었고, 나츠시마(토노와스섬)에는 수상기 기지가 설치되었다. 섬 곳곳에는 요새포가 설치되고, 중유 및 항공 연료 저장 탱크 건설도 진행되었다. 일본 함대의 상당 부분이 추크에 주둔했으며, 전함, 항공모함, 순양함, 구축함 등 다양한 함선이 정박했다. 특히 야마토와 무사시는 1943년경 수개월 동안 추크에 주둔했다.

1944년 2월 17일과 18일, 미군의 대규모 공습(하일스톤 작전)으로 인해 추크는 해군 기지로서의 기능을 사실상 상실했다. 이 공습으로 소형 군함 12척과 상선 32척이 침몰하고 항공기 275대가 파괴되었다.[18][19] 이 공격으로 추크는 "세계에서 가장 큰 선박의 묘지"가 되었다.[18][19] 미군은 추크에 상륙하지 않았고, 종전까지 일본의 지배하에 있었으나 보급이 끊겨 주둔 부대는 어려움을 겪었다.[20]

현재에도 추크 제도 곳곳에는 일본군 기지의 흔적이 남아 있으며, 공습으로 침몰한 약 40척의 함선은 다이빙 명소가 되었다. 그러나 침몰선의 부식이 진행되면서 연료유 유출에 의한 해양 오염이 우려되어, 일본 정부는 선체 보강 및 유류 회수 등의 대책을 계획하고 있다.[28]

5. 정치

추크는 미크로네시아 연방의 한 주를 이루고 있지만, 동시에 고대부터 이어져 온 추장 제도도 남아 있다. 현재에도 추장은 강력한 권위를 가지고 있어 무시할 수 없는 존재이다. 톤 섬(수요일 섬) 출신으로 일본 프로 야구의 마이니치 오리온즈(현 지바 롯데 마린스) 소속이었던 전 투수 아이자와 스스무(1930년 ~ 2006년)가 추장 회의 의장을 맡기도 했다. 2006년 기준으로 추장은 36명이다.

이러한 배경 속에서 미크로네시아 연방으로부터의 독립을 요구하는 목소리도 존재한다. 독립 여부를 묻는 주민 투표 실시 계획이 발표된 적도 있었지만, 실제 투표는 계속 연기되고 있다. 2022년 현재, 미크로네시아로부터의 독립에 필요한 법안이나 투표 실시에 필요한 조직 및 시스템 등이 제대로 갖춰지지 않아 독립이 실현될 전망은 불투명한 상황이다.[25]

6. 문화

주요 언어는 추크어이다. 추크 환초의 일부로 여겨지는 풀루왓 환초와 푸나프 섬에는 오늘날에도 전통적인 항해술인 별 항해 기술을 이어가는 항해사들이 있다.

7. 경제 및 인프라

추크의 주요 산업은 관광이며, 특히 트루크 석호의 많은 난파선에서의 스쿠버 다이빙이 중심이다. 코프라(말린 코코넛 과육)는 유일한 현금 작물이지만 생산량은 비교적 미미하다. 외딴 섬의 주민 대부분은 자급자족 경제 활동에 종사한다.

교통 인프라의 중심에는 웨노 섬에 위치한 추크 국제공항(IATA 공항 코드 TKK)이 있다. 이 공항은 유나이티드 항공이 운항하며, 괌과의 사이에 정기 항공편을 제공한다. 과거에는 나리타 국제공항에서 뉴기니 항공이 포트모르즈비를 잇는 노선을 추크 국제공항을 경유하여 운항했으나(2018년 9월 1일~10월 6일), 이후 직항으로 변경되었고 현재는 재개 여부가 불투명하다.

대부분의 도로 및 교통 시스템은 열악하거나 노후화된 상태이다. 이에 따라 기존 하수도, 상수도, 우수 배수 시스템을 완전히 재건하고 웨노의 대부분 마을에 콘크리트 도로를 건설하는 5단계 프로젝트로 구성된 광범위한 인프라 재개발 계획이 시작되었다.

정부는 라디오 방송국을 운영하고 있으며, 섬 간 통신은 종종 시민 밴드 라디오를 사용하여 이루어진다. 추크의 전화 서비스는 제한적이지만, 석호 내 일부 섬과 가까운 미래에는 외딴 섬에도 이동 통신망이 구축될 예정이다. 2010년 5월부터 웨노 섬에서는 ADSL을 통한 고속 인터넷 접속이 월간 구독 방식으로 제공되고 있다.

8. 레크리에이션 다이빙

1969년, 윌리엄 A. 브라운과 프랑스 해양학자 자크 쿠스토와 그의 팀이 추크 석호를 탐험했다. 쿠스토가 1971년 석호와 그 유령 같은 잔해에 대해 제작한 텔레비전 다큐멘터리가 방영된 이후, 이 환초는 스쿠버 다이빙의 명소가 되었고, 전 세계의 난파선 다이빙 애호가들을 끌어모으고 있다. 이곳에서는 수많은 거의 온전한 상태의 침몰선을 볼 수 있다. 이 난파선과 잔해들은 때때로 "추크 석호의 유령 함대"라고 불린다.

난파선들은 주로 추크 그룹 내 두블론(토노와스), 에텐, 페판 및 우만 섬 주변에 흩어져 있으며, 몇몇 난파선은 수면에서 15m 미만의 맑은 물 속에 잠겨 있다. 일반적으로 해류가 없는 잔잔한 물 속에서 다이버들은 가스 마스크와 폭뢰가 흩어져 있는 갑판을 쉽게 탐험할 수 있으며, 갑판 아래에서는 인간 유해의 흔적도 발견된다. 거대한 선박의 화물칸에는 전투기, 탱크, 불도저, 철도 차량, 오토바이, 어뢰, 지뢰, 폭탄, 탄약 상자, 라디오, 그리고 수천 개의 다른 무기, 예비 부품 및 기타 유물이 그대로 남아 있다. 특히 흥미로운 것은 폭격을 피하기 위해 잠수하다가 침몰한 잠수함 ''I-169 시노하라''의 난파선이다. 이 잠수함은 1941년 12월 진주만 공격에 참여했던 이력이 있다.

산호로 뒤덮인 난파선들은 만타 가오리, 거북이, 상어 및 다양한 산호를 포함한 풍부한 해양 생물의 서식지가 되었다. 2007년에는 Earthwatch 팀에 의해 266종의 암초어가 기록되었으며, 2006년에는 희귀 산호인 ''Acropora pichoni''가 확인되기도 했다.[21]

한편, 난파선에서의 기름 유출 가능성은 환경 문제로 대두되고 있다. 2011년 4월 12일, 오스트레일리아 방송 공사(ABC)의 프로그램 Foreign Correspondent는 녹슨 일본 군함에서 수만 톤의 기름이 유출될 경우, 알래스카의 엑손 발데스 유류 유출 사고와 같은 대규모 환경 재앙을 초래할 수 있다는 내용을 담은 보고서를 방영했다.[22] 그러나 1944년 당시 일본의 열악한 전쟁 상황을 고려할 때, 많은 선박에는 비교적 적은 양의 연료만 실려 있었을 가능성도 제기된다. 환경 보호 단체들은 난파선을 조사하는 동시에 일본 연구원들과 협력하여, 특히 침몰한 3척의 유조선에 얼마나 많은 기름이 남아 있는지 파악하기 위해 노력하고 있다.[23][24] 이 선박들은 일본의 전몰자 묘지로 분류되어 있어, 최종적인 정화 작업에는 일본 정부의 참여가 필요한 상황이다.

9. 섬 이름 및 수로 이름 (일본 통치 시대)

(시키 제도(四季諸島))

(시치요 제도(七曜諸島))