헌병 (일본군)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

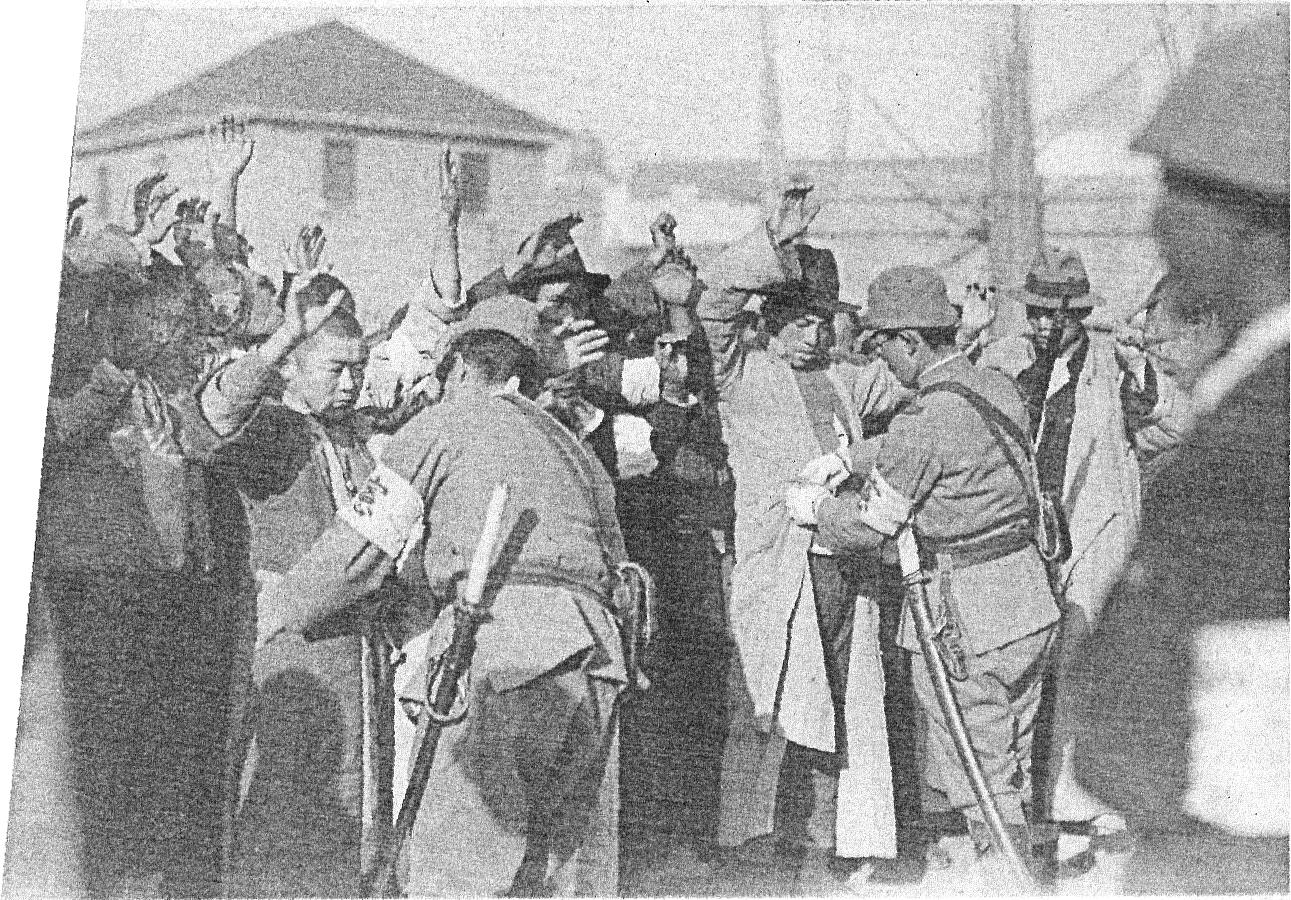

일본군 헌병은 1881년 프랑스 헌병 제도를 모방하여 창설된 일본 육군의 부서로, 군사 경찰, 행정 경찰, 사법 경찰 역할을 수행했다. 헌병은 육군 대신의 지휘를 받았으며, 평시에는 육군성, 내무성, 사법성에 각각 보고했고, 전쟁 지역에서는 해당 지역 군 사령관의 통제를 받았다. 헌병은 칙령 헌병과 군령 헌병으로 구분되었으며, 홋카이도 둔전병 제도 또한 헌병의 기원으로 간주된다. 헌병은 1907년 한일신협약 이후 한국의 치안 유지와 독립운동 탄압에 관여했으며, 첩보 활동, 정치 사찰, 전시 여행증 발급, 징용 관리, 포로 관리 등 다양한 임무를 수행했다. 헌병은 가혹한 행위로 악명이 높았으며, 전쟁 범죄에도 깊이 연루되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본의 정보기관 - 일본 공안조사청

일본 공안조사청은 법무성 산하 정보기관으로, 국내외 단체 및 테러 조직에 대한 정보 수집, 분석, 평가를 수행하며, 감시대상을 확대하고 경제 안보 부서를 신설하여 기술 유출 방지에도 주력하고 있다. - 일본의 정보기관 - 내각정보조사실

내각정보조사실은 일본 내각관방 소속 정보기관으로, 내각총리대신 직할 하에 국내외 정보를 수집·분석하여 제공하며, 시대 변화에 따라 정보 수집 및 분석 활동을 변화시켜왔다. - 일본의 해체된 법집행기관 - 교토 미마와리구미

교토 미마와리구미는 1864년 교토 치안 유지를 위해 결성된 도쿠가와 막부 직속 무사 조직으로, 사카모토 료마 암살 사건에 연루되었으며 보신 전쟁 패배 후 해체되었다. - 일본의 해체된 법집행기관 - 경찰예비대

경찰예비대는 한국 전쟁으로 인한 주일 미군 철수 후 일본의 방위력 공백을 메우기 위해 1950년 창설된 준군사 조직으로, 치안 유지를 명목으로 했으나 사실상 군대 역할을 수행하며 이후 국가안전대를 거쳐 육상자위대의 전신이 되었다. - 일본 헌병 - 김창룡

김창룡은 일제강점기 관동군 헌병으로 항일 조직 색출에 참여한 군인으로, 해방 후 대한민국 육군에서 정보 및 방첩 업무를 담당하며 숙군 과정에서 중요한 역할을 수행했지만, 특무부대장으로서 인권 침해 및 사건 조작 의혹, 김구 암살 사건 연루 의혹 등 각종 논란 속에 암살당해 역사적 평가가 엇갈린다. - 일본 헌병 - 아라키 사다오

아라키 사다오는 일본 제국의 군인이자 정치인으로 육군대신과 문부대신을 역임하며 군국주의적 정책을 추진하고 국가주의 이념을 확산시키는 데 기여했으나, 제2차 세계 대전 후 A급 전범으로 기소되어 종신형을 선고받았으며 그의 군국주의적 사상은 오늘날까지도 논란의 대상이다.

| 헌병 (일본군) - [군대/부대]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 명칭 | 헌병대 (憲兵隊, Kenpeitai) |

| 존속 기간 | 1881년 ~ 1945년 |

| 소속 국가 | 일본 제국 |

| 군종 | 육군 |

| 역할 | 비밀 공작 근접전 대게릴라전 방첩 활동 비밀 작전 첩보 활동 병력 보호 인간 정보 정보 평가 내부 보안 심문 정글전 법 집행 심리전 공공 보안 급습 정찰 신호 정보 추적 도시전 |

| 규모 | 약 35,000명 (1945년경) |

| 지휘 구조 | 내무성 (일본 본토) 군부 (해외 영토) |

| 조직 및 역할 | |

| 창설 | 1881년(메이지 14년) |

| 폐지 | 1945년(쇼와 20년) |

| 병과 | 헌병 |

| 종류 | 국가 군사경찰 |

| 주요 활동 | 치안 유지 정보 수집 방첩 활동 군 내부 감찰 점령지 통치 |

| 담당 지역 | 일본 본토 및 해외 점령지 |

| 관련 정보 | |

| 주요 참전 | 제2차 세계 대전 |

| 해체 명령 | 연합군 최고사령부 (SCAPIN-156)에 의해 해체됨 |

2. 기원

1881년 일본 육군은 프랑스 헌병 제도를 모방한 헌병 조례[9]를 제정하고 헌병을 설치하였다. 이 헌병 외에도 군사령관의 군령에 의해 편성되는 헌병(군령 헌병)도 있었다. 메이지 시대 홋카이도 개척을 위해 실시된 둔전병 제도는 치안 유지 임무도 맡았으며, 이 또한 일본 헌병의 기원 중 하나로 간주된다.

일본 헌병은 1881년 프랑스 헌병제도를 모방한 헌병조례 제정으로 설치되었다. 초기에는 육군 징병법 시행이라는 제한적인 임무를 맡았으나, 점차 그 역할이 확대되었다. 헌병은 총무과와 병무과로 나뉘어 운영되었는데, 총무과는 헌병의 정책, 인사, 규율 등을 담당하고, 육군과 해군 내의 정치적 경찰 업무를 수행했다. 병무과는 보급, 조직, 훈련, 공공 안보, 방첩 등을 담당했다.

헌병(憲兵, Kempeitai)은 메이지 시대인 1881년 1월 4일 대정관의 명령에 의해 설립되었다. 처음에는 349명의 정예 부대로 구성되었으며, 새로운 육군 징병 법을 시행하는 역할이 부여되었다.

헌병 제도는 다케바시 사건의 영향이나, 자유 민권 운동의 견제, 경시청의 사쓰마벌 세력의 감소 등을 위해 창설되었다고도 한다.[10] 헌병 설립 당시, 경시청은 헌병부를 설치하고, 경찰관에서 헌병으로의 전출 인사를 시행했다.[11] 초대 도쿄 헌병대장에는 경찰 출신인 미마 마사히로(별동 제3여단 참모)가 임명되었다.[11]

3. 임무

러일 전쟁 이후, 일본 제국은 한반도를 지배했고, 1910년 조선으로 정식 병합했다. 한국에서 헌병은 ''Kempei keisatsu''로 불리며, 한국인의 여론과 정치 참여를 억압하고, 위안부 모집과 포로 수용소 경비병 징집에 중요한 역할을 했다.

1931년, 일본은 만주를 침략하여 만주국을 세웠고, 이곳은 헌병의 주요 작전 지역이 되었다. 도조 히데키를 포함한 많은 일본 전쟁 지도자들이 만주 헌병에서 경력을 쌓았다.

1930년대와 1940년대 초, 일본 군대가 점령한 외국 영토가 늘어나면서, 헌병은 현지인들을 모집하여 포로 경비 및 점령 지역 경찰 보조 요원으로 활용했다.

헌병은 일본 본토에서도 활동하며 민간 특고와 함께 비밀 경찰 역할을 수행했다. 이들은 사상 검열 및 사적 도덕 감시자 역할을 했으며, 용의자 심문 시 고문을 통해 자백을 강요하는 일이 흔했다. 헌병은 특무기관 군사 정보 기관과 긴밀한 관계를 맺고 비밀 작전, 대반란 작전, 방첩, 첩보, 제5열, HUMINT, 내부 보안, 선전, 공공 보안 활동을 공동으로 수행했다.

헌병은 1945년 일본의 항복 이후 해산되었으나, 많은 전직 지휘관들이 전쟁 범죄로 유죄 판결을 받았다. 전후 자위대 헌병 부대인 경무대(警務隊)는 민간인에 대한 관할권이 없다.

3. 1. 일반 헌병

일본 헌병은 프랑스의 장다르므리(gendarmerie) 제도를 본떠 만들었지만, 육군대신 관할하에 있으면서도 해군 군사경찰, 행정경찰, 사법경찰 역할도 수행했다. 이 때문에 해당 주무 대신의 지휘를 받았다. 식민지에서는 추가적인 역할도 수행했다.[12] 해군은 독자적인 헌병이 없었지만, 해군대신은 군사경찰 관련 사항에 대해 헌병을 직접 지휘할 수 있었다. 그래서 해군 요인의 경호는 육군 소속 헌병이 담당했다. 헌병의 무장은 경찰과 유사했으나, 폭력을 당하거나 수비하는 장소 및 경호하는 인사가 위험에 처했을 경우 다른 수단이 없을 때는 무기를 사용하는 것이 허용되었다.

3. 2. 한반도 주둔 헌병

1907년 한일신협약의 비공식 조항에 따라 한국의 경찰권이 일본에 위임되면서, 한국 주둔 헌병은 치안 유지 경찰 업무를 주로 하고 군사경찰을 겸하는 형태로 주종이 역전되었다. 이는 한국 내의 독립운동을 억압하고, 만일의 항일 봉기에 대비하기 위해 일반경찰보다 조직력과 기동력이 뛰어난 헌병이 적합하다는 판단에 따른 것이었다.

1907년 7월 1일에는 조선에 주둔한 헌병 병력이 부족하다는 평가에 따라 조선인 헌병보조원 제도를 도입하였다. 헌병보조원은 육군 이등병 혹은 일등병에 준하는 대우를 받았다.

1910년 9월 10일, “조선 주둔 헌병 조례” 제정으로 조선 주둔 헌병사령관이 조선총독부 경무국장을 겸임하여 일반경찰과 군사경찰을 총괄하였으나, 3.1 운동 이후 조선인의 반발을 누그러뜨리기 위해 폐지되었다.

조선 주둔 헌병은 조선군 산하였으며, 나남, 함흥, 신의주, 평양, 해주, 춘천, 청주, 대전, 대구, 광주, 부산, 전주에 각각 지방 헌병대가 설치되어 있었다. 경성(서울)에는 헌병학교가 설치되어 시험으로 선발된 신병을 교육하였다.

3. 3. 해외 첩보활동

1920년대와 1930년대에 헌병대는 유럽 각국의 정보기관과 연계를 맺고 있었다. 일본이 3국 동맹을 맺자, 헌병대는 독일 국방부 산하 정보기관인 아프베어(Abwehr)와 이탈리아 왕국의 SIM과 정식 관계를 맺었다. 이 관계를 통해 서로 필요한 정보를 교환할 수 있었다. 예를 들어 일본은 소련 극동의 병력을 아프베어에 제공하기도 하였고, 아프베어는 티모르를 식민지로 삼고 있던 포르투갈의 중립에 관한 정보를 일본에 제공하였다.[1]

추축국 정보기관들이 회견하는 지점은 말레이시아에 있던 페낭 잠수함 기지였다. 이 기지는 추축 3국이 함께 사용하는 잠수함 기지였고, 정기적으로 기술이나 정보를 교환하였다. 또한 이탈리아가 지배하고 있던 에티오피아나 비시 프랑스가 지배하고 있던 마다가스카르, 중립국 포르투갈의 식민지였던 인도의 고아가 교류 장소이기도 했다.[1]

이러한 교류는 나치 독일 패망 직전인 1945년 초까지 계속되었다.[1]

그뿐만 아니라 헌병대는 공작원을 보내거나 현지인을 포섭하는 방법으로 직접 정보를 수집하기도 하였다. 전자의 방법은 중국에서 주로 이용되었고, 후자는 미국을 상대로 이용되었다. 그리고 해외에 분포된 일본인 이민자를 이용하여 첩보활동을 하기도 했다.[1]

3. 4. 정치 사찰

헌병대는 일본 국내 정치 사찰에 관여하여 공산주의자, 사회주의자 등 사상범을 체포하고, 국회의원 발언을 조사하며, 반전운동을 탄압했다.[1] 특히 도조 히데키 수상 재임 시절에는 헌병대가 도조의 정적이나 민간에 대한 광범위한 사찰을 실시했고, 피의자 고문도 빈번했다.[1]

헌병은 특별고등경찰과 임무가 겹치는 부분이 많았지만, 정보 및 공안기관의 속성인 “충성경쟁” 때문에 두 기관의 사이는 매우 나빴고, 서로 협력하는 경우는 거의 없었다.[1]

3. 5. 기타 임무

전시에는 여행증 발급, 징용 관리, 적에 대한 선무 및 심리전, 방첩 및 보안 활동, 포로 및 포로수용소 관리 등을 담당했다.[3] 전후 포로 학대 혐의로 기소된 B, C급 전범 중 헌병의 비율이 높았다.[3] 점령 지역과 전쟁 지역에서 헌병은 여행 허가증 발급, 노동력 모집, 저항군 체포, 식량 및 물자 징발, 선전 활동, 반일 감정 억압 등도 담당했다.

4. 분포, 선발 및 대우

헌병사령관의 계급은 중장이었다. 종전 당시 헌병의 총 병력은 3만 6천 명이었으며, 일본 국내뿐만 아니라 조선, 타이완과 같은 식민지, 제2차 세계 대전 후에는 점령한 각 지역까지 파견되어 분포했다.[37] 헌병 사병은 일반 사병과 달리 시험으로 선발되었으며, 교육 후에는 상등병 계급을 받았다. 헌병 상등병의 월급은 각종 수당을 합하여 50엔 50전으로, 당시 일반 사병 월급(8엔 80전)이나 소학교 교원 월급(42엔)보다 훨씬 높았다.[37] 다만 병과 규모가 작아 승진은 쉽지 않았다.

1896년(메이지 29년)에는 헌병 사령관이 육군 소장에서도 임명되게 되었다. 헌병 관구가 제1부터 제7까지 정해졌으며, 헌병 분대가 현 단위로 설치되었다.[14]

메이지 30년(1897년) 9월 22일 칙령 제332호 헌병대 조례로 대만 헌병대 조례가 폐지되고 헌병대 조례로 통일되었다. 이 조례 개정으로 헌병대 관구는 제1부터 제10까지 구분되었다.

| 헌병대 관구 | 관할 구역 |

|---|---|

| 제1관구 | 도쿄부, 가나가와현, 군마현, 지바현, 야마나시현, 이바라키현, 도치기현, 나가노현, 사이타마현 |

| 제2관구 | 미야기현, 니가타현, 아오모리현, 아키타현, 후쿠시마현, 이와테현, 야마가타현 |

| 제3관구 | 아이치현, 이시카와현, 미에현, 도야마현, 시즈오카현, 기후현, 후쿠이현 |

| 제4관구 | 오사카부, 교토부, 효고현, 와카야마현, 시가현, 오카야마현, 나라현, 돗토리현 |

| 제5관구 | 히로시마현, 에히메현, 야마구치현, 고치현, 시마네현, 가가와현, 도쿠시마현 |

| 제6관구 | 구마모토현, 나가사키현, 후쿠오카현, 가고시마현, 미야자키현, 사가현, 오이타현, 오키나와현 |

| 제7관구 | 홋카이도 |

| 제8관구 | 대만 수비 혼성 제1여단 수비 관구 |

| 제9관구 | 대만 수비 혼성 제2여단 수비 관구 |

| 제10관구 | 대만 수비 혼성 제3여단 수비 관구 |

헌병사령부 및 헌병대 구성은 다음과 같다.

| 구분 | 직책 | 비고 |

|---|---|---|

| 헌병사령부 | 헌병사령관 | 소장 혹은 헌병 대좌 |

| 부관 | 헌병 소좌, 헌병 대위, 중위 | |

| 군리 | ||

| 서기 | 헌병 하사, 군리부 하사 혹은 속 | |

| 헌병대 (제1~7) 본부 | 대장 | 헌병 중, 소좌 |

| 부관 | 헌병 대, 중위 | |

| 군리 | ||

| 하부관(준사관) | 헌병 조장 | |

| 헌병대 (제1~7) 분대 | 분대장 | 헌병 대, 중위 |

| 분대 부관 | 헌병 중위 | |

| 서기 | 헌병 하사 | |

| 상등병장(준사관) | 헌병 조장 | |

| 병장, 헌병 상등병 | ||

| 헌병대 (제8~10) 본부 | 대장 | 헌병 대, 중좌 |

| 부관 | 헌병 대, 중위 | |

| 군의, 수의, 군리 | ||

| 하사관(준사관) | 헌병 조장 | |

| 서기 | 헌병 하사, 군리부 하사 | |

| 제철공장 혹은 제철하장, 간호장 | ||

| 헌병대 (제8~10) 분대 | 분대장 | 헌병 대위 |

| 분대 부장 | 헌병 중위 | |

| 군의 | ||

| 상등병장(준사관) | 헌병 조장 | |

| 병장, 서기, 헌병 상등병 | ||

| 간호장 |

5. 장비 및 무기

헌병은 일본도와 권총을 휴대하였고, 유사시에는 사병들이 카빈(기병총)을 휴대하였다. 경찰과 마찬가지로 근무 수첩, 호루라기, 포승줄, 수갑 등을 휴대했다.[12] 조선에서는 군중 봉기에 대비하여 헌병이 수류탄을 휴대하기도 하였다.[12] 헌병은 “憲兵”이라고 적힌 완장을 착용했다.[12]

헌병 장교는 기병도와 권총으로 무장했고, 사병은 권총과 총검을 소지했다. 하급 부사관은 특히 죄수를 다룰 때 죽도(검도에서 사용하는 대나무 도검)를 휴대했다.

6. 관련자

1899년(메이지 32년) 9월 11일 칙령 381호에 따라 헌병 조례가 개정되면서 헌병 관구가 15개로 편성되었다. 각 헌병대 관구와 관할 구역은 다음과 같다.

| 헌병대 관구 | 관할 구역 |

|---|---|

| 제1헌병대 관구 | 제1사관 |

| 제2헌병대 관구 | 제2사관 |

| 제3헌병대 관구 | 제3사관 |

| 제4헌병대 관구 | 제4사관 |

| 제5헌병대 관구 | 제5사관 (도쿠시마현 이타노군 나루토정, 세토촌, 무야촌, 사토우라촌, 오쓰촌, 키타나다촌) |

| 제6헌병대 관구 | 제6사관 |

| 제7헌병대 관구 | 제7사관 |

| 제8헌병대 관구 | 제8사관 |

| 제9헌병대 관구 | 제9사관 |

| 제10헌병대 관구 | 제10사관 |

| 제11헌병대 관구 | 제11사관 (에히메현 오치군 니시하카타촌, 모리구치촌, 세토자키촌, 오야마촌, 미야쿠보촌, 쓰쿠라촌, 카메야마촌, 카가미촌, 미야우라촌, 오카야마촌, 세키젠촌, 나미카타촌, 하토하마촌, 치카미촌, 이마바리정, 히요시촌, 타치바나촌, 토미타촌, 사쿠라이촌, 시모아사쿠라촌, 시미즈촌, 카모베촌, 쿠와촌, 히다카촌, 노마촌, 오이촌, 코니시촌) |

| 제12헌병대 관구 | 제12사관 |

| 제13헌병대 관구 | 타이완 수비 혼성 제1여단 수비 관구 |

| 제14헌병대 관구 | 타이완 수비 혼성 제2여단 수비 관구 |

| 제15헌병대 관구 | 타이완 수비 혼성 제3여단 수비 관구 |

헌병대 조직은 다음과 같이 구성되었다.

- 헌병 사령부: 헌병 사령관(소장 또는 헌병 대좌), 헌병 부관(헌병 소좌, 헌병 대위, 중위), 군리, 서기(헌병 하사, 군리부 하사 또는 판임 문관)

- 헌병대 (제1~12)

- 본부: 헌병대장(헌병 중, 소좌, 대위), 헌병 부관(헌병 중위), 군리, 서기(헌병 하사, 군리부 하사)

- 분대

- 본부: 헌병 분대장(헌병 대, 중위), 헌병 분대 부관(헌병 중, 소위), 서기(헌병 하사)

- 반: 헌병 반장(헌병 조장, 1등 군조), 헌병 상등병

- 헌병대 (제13~15)

- 본부: 헌병대장(헌병 대, 중좌), 헌병 부관(헌병 대, 중위), 군의, 수의, 군리, 서기(헌병 하사, 군리부 하사), 간호장, 제철공장 (하) 장

- 분대: 헌병 분대장(헌병 대위), 헌병 분대 부장(헌병 중위), 군의, 서기(헌병 하사), 간호장

- 반: 헌병 반장(헌병 하사), 헌병 상등병

제1, 제5, 제12, 제13, 제14, 제15 헌병대장은 두 명에 한해 헌병 대좌로 충당할 수 있었다.

6. 1. 한국인

일본인의 소개로 일본 헌병 부대 군속으로 들어갔다. 이후 관동군 헌병보조원이 되었다. 한국 독립 운동가와 중국 항일 인사를 검거한 공로로 헌병 오장으로 특진, 관동군 헌병 하사관 자격으로 소만 국경 지대에 배속되었다. 해방 후 남한으로 도피하여 군에 입대, 이승만에게 충성하며 좌익 세력 및 정적을 탄압하여 육군 특무부대장, 중장까지 승진했다. 그러나 다른 군인의 암살로 사망했다. 진보 세력은 그의 국립묘지 이장을 주장하고 있지만, 국군기무사령부는 그를 공식적으로 추모하고 있다.[38][39]

대구사범학교를 졸업하고 소학교 교사를 하다 헌병에 자원 입대하여 오장(伍長)까지 올랐다. 2004년 열린우리당 당의장이었던 신기남의 아버지로 밝혀졌다.

7. 같이 보기

참조

[1]

URL

an_instrument_of_military_power_the_development_and_evolution_of_japanese_martial_law_in_occupied_territories_18941945.pdf

https://www.cambridg[...]

[2]

웹사이트

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp[...]

[3]

웹사이트

Kempeitai

http://pwencycl.kgbu[...]

2023-05-09

[4]

뉴스

Malaya in World War 2

https://ww2db.com/co[...]

C Peter Chen

2018-08-09

[5]

서적

The Kenpeitai in Java and Sumatra

Equinox Publishing

2010

[6]

뉴스

Rabaul Prisoner Compound (Rabaul POW Prison), Casurine Street and Konbue Street, Rabaul

https://www.pacificw[...]

2018-08-09

[7]

웹사이트

コトバンク - 憲兵

https://kotobank.jp/[...]

2020-06-15

[8]

간행물

SCAPIN-156: DEMOBILIZATION OF JAPANESE MILITARY POLICE

https://dl.ndl.go.jp[...]

1945-10-17

[9]

문서

憲兵条例は[[1898年|明治31年]]勅令第337号によって全面改正された。更に、[[1929年|昭和4年]]勅令第65号により憲兵条例は憲兵令に改題された。

[10]

서적

警視庁史 明治編

1959

[11]

서적

日本近代国家の成立と警察

校倉書房

[12]

문서

明治43年勅令第301号により改正され、朝鮮駐箚憲兵条例(明治43年勅令第343号)により廃止された。

[13]

문서

明治43年勅令第301号。

[14]

문서

明治29年5月25日勅令第231号。

[15]

문서

昭和20年勅令第162号(同年4月1日施行)による憲兵令の改正。

[16]

간행물

『官報』第5531号(昭和20年6月22日)

https://dl.ndl.go.jp[...]

1945-06-22

[17]

간행물

『官報』第2408号

1920-08-11

[18]

간행물

『官報』第2765号

1936-03-24

[19]

문서

当時は、参謀は独立した一つの兵科区分であった。

[20]

문서

1879年(明治12年)10月10日改正の陸軍武官官等表。

[21]

문서

昭和15年勅令第581号。

[22]

문서

昭和17年勅令第798号。

[23]

문서

1882年(明治15年)「憲兵将校下士ハ司法警察官トシ卒ハ巡査ト同ジク司法警察ノ事務ヲ行ハシム」(明治15年5月布告第23号)

"{{NDLDC|790954/142}[...]

[24]

문서

明治32年勅令第368号により設置された。

[25]

문서

昭和12年(1937年)勅令第378号により設置された。

[26]

문서

明治28年勅令第111号。

[27]

문서

1935年(昭和10年)の[[旧制中等教育学校]](旧制中学校・高等女学校・旧制実業学校)への進学率は18.5%に過ぎなかった。[[昭和時代|昭和]]初期においても8割以上が小卒だったということになる。

[28]

서적

日本憲兵正史

全国憲友会連合会本部

1976

[29]

문서

このため、「乗馬兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件」(明治38年勅令第208号)では、憲兵を補助するために指定される者は乗馬兵科に限られていた。「各兵科ノ者ヲシテ憲兵ノ勤務ヲ補助セシムルノ件」(大正12年勅令第441号)により、乗馬兵科に限られなくなった。

[30]

문서

警察官の[[警察手帳]]に相当する身分証明書。

[31]

문서

明治19年勅令第44号。

[32]

웹사이트

滿洲國六法全書 : 滿日對譯 - 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp[...]

国立国会図書館

2023-11-07

[33]

서적

司法官の戦争責任―満洲体験と戦後司法

花伝社

1997-05-01

[34]

서적

聞き書き ある憲兵の記録

朝日新聞社

1991-02-20

[35]

서적

日本憲兵正史

研文書院(発売)

[36]

서적

새 친일파를 위한 변명

춘추사

[37]

웹사이트

실록 박정희를 시작하며

http://indosea.com/p[...]

2005-09-09

[38]

뉴스

3·1절 89주년, 김창룡은 여전히 국립묘지에...

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2008-03-01

[39]

뉴스

'반민족행위자' 추모하는 기무사령관 -

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2007-06-07

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com