마차부자리 엡실론

1. 개요

마차부자리 엡실론(ε Aurigae)은 마차부자리에 있는 변광성으로, 바이어 명명법에 따라 명명되었으며, 알마즈(Almaaz)라는 고유 명칭을 가지고 있다. 이 항성계는 27년에 한 번씩 식 현상을 일으키며, 1821년 변광성임이 처음 발견되었다. 엡실론은 F형 초거성인 주성과 이를 가리는 차가운 반투명 천체 또는 먼지원반으로 이루어져 있으며, 현재는 주성이 태양 질량의 2~4배이고 짝별은 B형 주계열성으로, 주위를 두꺼운 원반이 둘러싸고 있는 저질량 모형이 유력하다. 엡실론은 시티즌 스카이 프로젝트를 통해 시민 과학자들의 관측 연구 대상이 되기도 했다.

이미지 준비중입니다.

| 이름 | 엡실론 아우리개 |

|---|---|

| 다른 이름 | 알마즈 알 안즈 |

| 별자리 | 마차부자리 |

| 바이어 명명법 | 마차부자리 엡실론 |

| 플램스티드 명명법 | 마차부자리 7 |

| HD | 31964 |

| HR | 1605 |

| HIP | 23416 |

| SAO | 39955 |

| BD | +43°1166 |

| FK5 | 183 |

| 시대 | J2000 |

|---|---|

| 겉보기 등급 | 2.92 - 3.83 (변광) |

| 변광성 유형 | 알골 변광성 |

| 분광형 | F0 Iab (또는 II-III) + ~B5V |

|---|---|

| B-V 색 지수 | +0.54 |

| U-B 색 지수 | +0.30 |

| 시선 속도 | -10.40 km/s |

|---|---|

| 고유 운동 (적경) | -0.86 mas/yr |

| 고유 운동 (적위) | -2.66 mas/yr |

| 연주 시차 | 0.9879 mas |

| 거리 | 600–1,500 pc (2,000–4,800 광년) |

| 절대 등급 | -9.1 |

| 공전 주기 | 9896.0 일 |

|---|---|

| 궤도 긴반지름 | 18.1 AU |

| 궤도 경사 | 89° |

| 승교점 경도 | 264° |

| 근성점 통과 시각 (MJD) | 34723 |

| 궤도 이심률 | 0.227 |

| 근일점 편각 | 39.2° |

| K1 (반진폭) | 13.84 |

| 명칭 | 엡실론 아우리개 A |

|---|---|

| 질량 | 2.2-15 태양 질량 |

| 반지름 | 143-358 태양 반지름 |

| 광도 (볼로미터) | 37,875 태양 광도 |

| 표면 중력 | ≲ 1.0 |

| 표면 온도 | 7,750 K |

| 자전 속도 | 54 km/s |

| 명칭 | 엡실론 아우리개 B |

|---|---|

| 질량 | 6-14 태양 질량 |

| 반지름 | 3.9 태양 반지름 |

| 표면 중력 | 4.0 |

| 표면 온도 | 15,000 K |

-

알골형 변광성 -

민타카

민타카는 오리온자리의 삼태성 중 하나로, 다중성계이며, 분광쌍성임이 밝혀졌고, 성간매질 존재 증거를 제공한 중요한 천체이다. -

알골형 변광성 -

황소자리 람다

황소자리 람다는 3개의 별로 이루어진 항성계로, 식쌍성인 황소자리 람다 AB와 내부 쌍을 공전하는 황소자리 람다 C로 구성되며, 식쌍성 현상과 탄소 결핍 등의 특징을 보인다. -

F형 초거성 -

카노푸스

카노푸스는 용골자리에 있는 밤하늘에서 두 번째로 밝은 별로, 태양보다 1만 배 이상 밝은 F형 초거성이며, 고대부터 항해와 우주 탐사에 활용되어 온 중요한 천체이다. -

F형 초거성 -

폴라리스

폴라리스는 작은곰자리의 알파별이자 지구 자전축과 거의 일직선상에 있어 밤하늘에서 거의 움직이지 않는 북극성이며, 황백색 초거성인 폴라리스 A와 두 개의 동반 천체를 거느린 항성계의 가장 밝은 별로, 항해의 지표로 사용되어 왔다. -

헨리 드레이퍼 목록 천체 -

쉐다르

쉐다르는 카시오페이아자리의 별로, 아랍어로는 "가슴", 중국에서는 '왕량사'로 불리며, 북반구에서 쉽게 관측할 수 있는 적색 초거성이다. -

헨리 드레이퍼 목록 천체 -

시리우스

시리우스는 밤하늘에서 가장 밝은 별로, 8.6광년 거리에 있는 쌍성계이며, 고대 이집트에서 나일 강 범람 예측에 중요했고, 여러 문화권에서 신화와 전설의 중심이 되었으며, 색깔에 대한 역사적 논쟁과 에드먼드 핼리의 고유 운동 관측으로 알려져 과학과 대중문화에 널리 사용된다.

2. 명명법

마차부자리 엡실론(ε Aurigae)은 이 항성계를 바이어 명명법으로 부르는 이름이며, 라틴어 표기는 Epsilon Aurigae이다. 플램스티드 명명법으로는 마차부자리 7(7 Aurigae)로 표기한다. 이 별은 여러 성표에서 ADS 3605 A, CCDM J05020+4350A, WDS J05020+4349A 등으로 등재되어 있다.

이 별의 고유 명칭은 알마즈(Almaaz)이다. 옥스퍼드 학자 토마스 하이드는 1665년 울루그 베그의 성표를 번역하면서 이 이름을 기록했다. 중세 페르시아 천문학자 자카리야 알-카즈위니는 이 별을 '알 안즈'(Al Anz)로 알고 있었다. 리처드 힝클리 앨런은 이 이름들이 아랍어 اَلْمَاعَزْ ('알-마즈', 숫염소)에서 유래했으며, 이는 같은 별자리에서 가장 밝은 별 카펠라(라틴어로 '암염소')의 이름에 대응하는 것이라고 주장했다. 프톨레마이오스는 알마게스트에서 이 별이 마차부의 왼쪽 팔꿈치를 표시한다고 언급했다.

2016년 국제천문연맹(IAU)은 별의 고유 명칭을 목록화하고 표준화하기 위해 항성명칭심의위원회(WGSN)를 조직했다. 다중성계의 경우, WGSN은 구성 요소가 명시적으로 지정되지 않았을 때 가장 밝은 구성 요소에 이름을 부여하기로 결정했다. WGSN은 2017년 2월 1일, 마차부자리 엡실론 계에서 가장 밝은 구성원인 F형 초거성에 알마즈(Almaaz)라는 이름을 공식적으로 부여했으며, 이 이름은 현재 IAU 승인 항성명칭목록에 포함되어 있다.

동아시아의 별자리에서는 마차부자리 엡실론을 필수에 속한 주(柱중국어 (간체), 기둥)라는 별자리의 일부로 본다. 주는 마차부자리 엡실론, 제타 마차부자리, 에타 마차부자리, 웁실론 마차부자리, 누 마차부자리, 타우 마차부자리, 키 마차부자리, 26 마차부자리로 구성된다. 따라서 마차부자리 엡실론 자체의 중국 별 이름은 주일(柱一중국어 (간체))이며, 이는 '주의 첫 번째 별'이라는 의미이다.

3. 관측 역사

1821년 퀘들린부르크의 목사였던 요한 하인리히 프리치가 처음으로 마차부자리 엡실론이 변광성임을 발견했으나, 당시 그의 보고는 큰 주목을 받지 못했다. 이후 독일 수학자 에두아르트 하이스와 프로이센 천문학자 프리드리히 빌헬름 아르겔란더가 1842년부터 1848년까지 매년 이 별을 관측했다. 이들의 기록에 따르면 1847년까지 엡실론의 밝기가 눈에 띄게 감소했으며, 이 시점부터 두 사람은 이 별을 집중적으로 관측하기 시작했다. 엡실론은 이후 다시 밝아져 1848년 9월에는 평소 밝기를 회복했다. 관측 자료가 축적되면서, 마차부자리 엡실론은 긴 주기의 밝기 변화뿐만 아니라 짧은 주기의 변동성도 보인다는 사실이 밝혀졌다. 이후 식 현상은 1874년~1875년, 그리고 약 30년 뒤인 1901년~1902년에도 관측되었다.

포츠담 천체 물리학 천문대의 한스 루덴도르프는 마차부자리 엡실론을 심도 있게 연구한 첫 인물이다. 그는 헤르만 카를 포겔 소장의 지시에 따라 과거 관측 기록을 조사하여, 프리치가 기록한 1820~21년 외에도 1847~48년, 1874~75년, 1901~02년에 걸쳐 별이 수백 일 동안 0.5등급 이상 어두워졌음을 확인했다. 1904년, 루덴도르프는 《천문학 소식》(Astronomische Nachrichten)에 Untersuchungen über den Lichtwechsel von ε Aurigae (마차부자리 엡실론의 광도 변화 연구)라는 논문을 발표하며, 이 별이 약 9884일(약 27.1년) 주기의 알골형 변광성이자 식쌍성이라고 정의했다.

하지만 마차부자리 엡실론의 변광 현상은 몇 가지 특이점을 보였다. 변광 주기가 매우 길고, 식 현상이 약 2년 동안 지속된다는 점은 당시 알려진 다른 식변광성들과 크게 달랐다. 특히 식의 진행 과정에서 밝기가 어두워지는 감광 기간과 다시 밝아지는 복광 기간이 각각 약 6개월인 데 비해, 밝기가 절반 정도로 감소한 상태(약 0.8등급 감광)가 유지되는 식심 기간은 약 1년으로 감광/복광 기간의 두 배였다. 이는 주성 면적의 절반을 가리는 천체가 있어야 설명 가능한데, 만약 동반성이 주성 크기의 절반 이상이라면 감광/복광 기간이 더 길어져야 하므로 일반적인 식변광성 모델로는 이 1:2 비율을 설명하기 어려웠다. 또한, 분광 관측 결과 식 전후와 식 도중 스펙트럼형에 거의 변화가 없어 동반성의 정체를 파악하기 어려웠고, 계산된 동반성의 질량(태양의 약 10배)에 비해 관측되지 않을 정도로 어둡다는 문제도 있었다.

이러한 미스터리를 풀기 위해 여러 가설이 등장했다. 1937년 천문학자 제러드 카이퍼, 오토 슈트루페, 벵트 스트룀그렌은 마차부자리 엡실론이 F2 분광형의 초거성과, 이 별을 완전히 가리는 매우 차갑고 거대한 '반투명' 항성으로 이루어진 쌍성계라는 가설을 제시했다.

1955년~1957년 식 현상을 관측한 이탈리아 천체물리학자 마르게리타 해크는 1961년, 동반성은 뜨거운 별이며 그 주위를 둘러싼 껍질 모양의 물질이 주인별의 빛을 가리는 것이라고 주장했다.

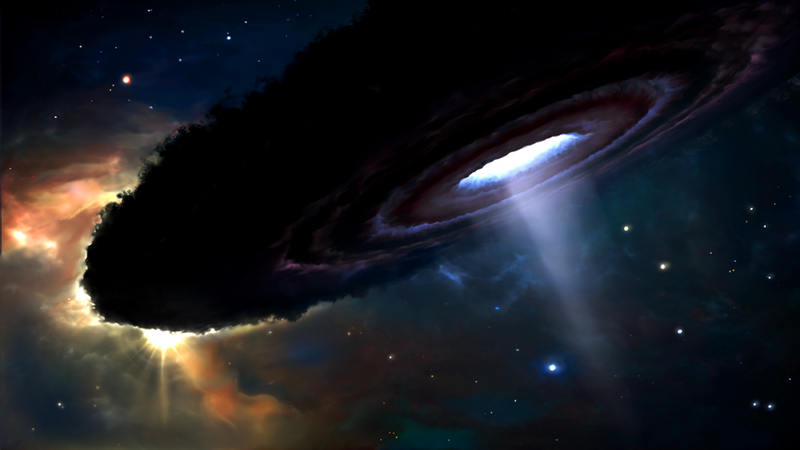

1965년 천문학자 수슈 황은 이전 모델들의 약점을 지적하며, 동반성이 실제로는 거대한 원반 구조이며 우리가 그 원반을 가장자리(edge-on) 방향에서 보고 있는 것이라고 제안했다. 1971년 로버트 윌슨은 1982년~1984년 식 관측에서 나타난 식 중간 밝기 증가 현상을 설명하기 위해, 원반 중심부에 구멍이 뚫려 있는 도넛과 같은 구조를 제안했다. 이 시기 관측 결과를 바탕으로 동반성 자체가 쌍성일 수 있다는 설도 제기되었으나, 여전히 동반성이 보이지 않는 이유를 명확히 설명하지는 못했다.

한편, 앨러스테어 G. W. 캐머런과 리처드 스토더스는 동반성이 블랙홀이며 주변 먼지 구름을 흡수하면서 적외선을 방출한다는 가설을 제시했으나, 이 가설은 이후 받아들여지지 않게 되었다.

2005년 원자외선분광탐사선(FUSE)이 자외선 영역에서 이 계를 관측한 결과, 중성자별 쌍성계(컴퍼스자리 X-1)나 블랙홀 쌍성계(백조자리 X-1)에서 보이는 특징적인 고에너지 방출이 관측되지 않았다. 이는 원반 중심 천체가 중성자별이나 블랙홀이 아닐 가능성이 높음을 시사했다. 대신 중심 천체가 B5 분광형의 항성일 것이라는 새로운 가설이 제기되었다.

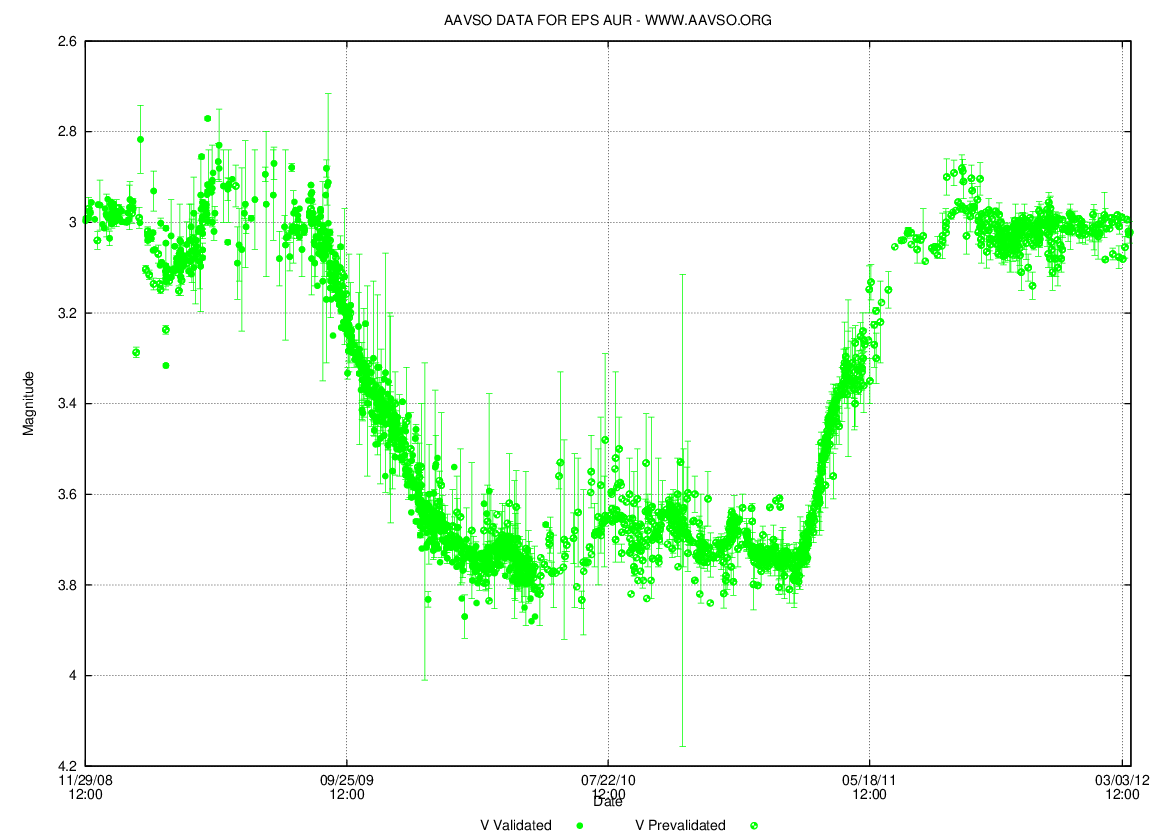

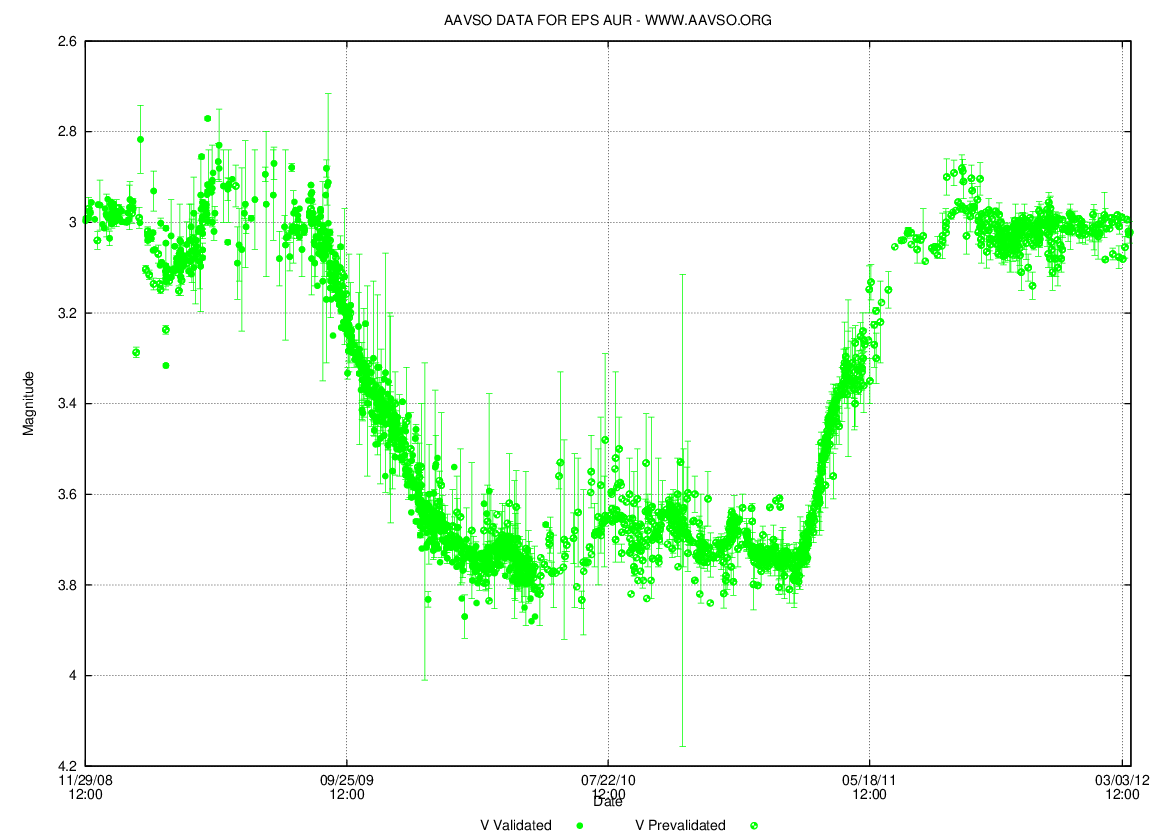

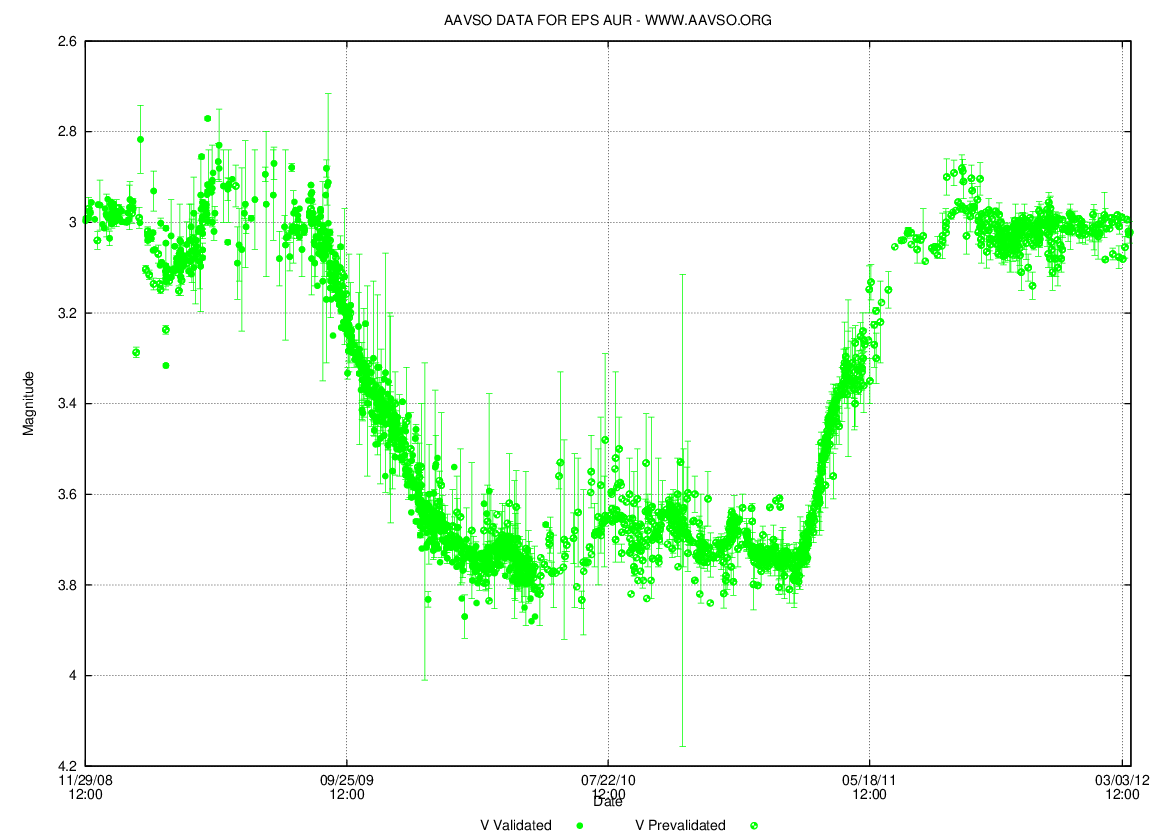

가장 최근의 식 현상은 2009년부터 2011년까지 발생했으며, 이 기간은 세계 천문의 해와 맞물려 많은 관측자들의 주목을 받았다. 미국 국립과학재단의 지원을 받은 미국 변광성 관측자 협회(AAVSO)는 시민 과학 프로젝트인 시민 하늘 (Citizen Sky)을 운영하여, 일반 시민들이 식 현상을 관측하고 데이터를 공유하며 분석에 참여하도록 독려했다. 이 프로젝트를 통해 수집된 데이터와 연구 결과는 [https://www.aavso.org/citizen-sky-epsilon-aurigae-papers AAVSO 저널의 마차부자리 엡실론 특집호]에 발표되기도 했다.

4. 항성계의 정체

--

마차부자리 엡실론 계가 정확히 어떠한 상태에 있는지는 불분명하다. 이 계는 최소 두 개의 구성원으로 이루어져 있으며, 27년에 한 번씩 매우 긴 시간 동안 식을 일으키는 것으로 알려져 있다. 과거에는 이 식 현상의 원인으로 매우 크고 반투명한 짝별, 블랙홀, 또는 특이한 도넛 모양의 먼지원반 등이 제기되었으나, 현재는 받아들여지지 않는다.

현재 학계에서는 관측된 특징을 설명할 수 있는 두 가지 주요 설명, 즉 '고질량 모형'과 '저질량 모형'이 경쟁하고 있다.

고질량 모형은 주성(主星)이 태양 질량의 약 15배에 달하는 황색초거성이라고 본다. 이 관점은 주성이 분광형 F 또는 A형의 밝은 초거성으로 보인다는 관측 결과에 기반하기 때문에 오랫동안 선호되었다. 그러나 히파르코스 위성이나 가이아 위성의 시차 측정값은 오차가 커서 거리 추정 범위가 넓고( 약 355 ~ 4,167 파섹), 쌍성 질량함수에 따르면 동반천체 역시 주성에 버금가는 질량을 가져야 하는데, 이는 관측된 B형 주계열성의 특징과 잘 맞지 않는 문제점이 있다. 따라서 이 모형에서는 동반천체가 B형 주계열성 두 개로 이루어진 쌍성계이거나 더 복잡한 구조일 것으로 추정한다.

반면, 시티즌 스카이 프로젝트 등을 통해 주목받은 저질량 모형은 주성이 태양 질량의 2~4배 정도이며 점근거성가지(AGB) 단계까지 진화한 별이라고 가정한다. 이 경우 주성은 질량을 많이 잃어버려 실제 질량에 비해 비정상적으로 크고 밝아진 상태로 여겨진다. 이 모형에서는 관측된 식 현상과 궤도 데이터를 설명하기 위해, 동반천체는 태양 질량의 약 6배 정도 되는 평범한 B형 주계열성이며, 이 별 주위를 두꺼운 원반이 거의 가장자리에서 보이도록(edge-on) 둘러싸고 있다고 본다.

두 구성원의 공전 궤도는 비교적 잘 알려져 있으며, 지구에서 보았을 때 궤도면이 87도 이상 기울어져 있다. 고질량 모형에 따르면 두 별 사이의 평균 거리는 약 35 천문단위(AU)로, 이는 태양과 해왕성 사이 거리보다 멀다. 저질량 모형에서는 이 거리를 약 18 AU로 추정한다.

4.1. 눈에 보이는 구성원 (주성)

눈에 보이는 알마즈 또는 마차부자리 엡실론 A는 반규칙 변광성이자 후기 점근거성가지 단계를 거치고 있는 분광형 F0의 별이다. 이 F형 항성의 각지름은 2.22 ± 0.1 밀리초각(mas)으로 측정되었으며, 거리에 따라 실제 크기가 달라진다. 약 600에서 1500 파섹 사이의 거리를 가정할 때, 반지름은 태양 반경의 약 143 ~ 358 배 범위에 있다. 광도는 태양의 약 37,875 배에 달하지만, 신뢰할 수 있는 자료들 사이에서도 반지름과 광도 추정치에는 상당한 편차가 존재한다. 만약 이 별을 태양 자리에 놓는다면 수성은 확실히 삼켜질 것이며, 추정된 반지름 범위에 따라 금성이나 심지어 화성까지도 삼켜질 수 있다.

마차부자리 엡실론 A와 같은 F형 항성은 일반적으로 흰색으로 빛나며, 스펙트럼에서 강한 이온화된 칼슘 흡수선과 약한 수소 흡수선을 나타내는 경향이 있다. 분광형상 태양(G형 별)보다 상위 등급에 속하므로, 일반적으로 태양과 같은 별보다 더 뜨겁다. 비슷한 F 분광형 별의 예로는 작은개자리에서 가장 밝은 별인 프로키온의 주성이 있다.

주성인 초거성은 맥동하며 밝기와 스펙트럼선에 작은 변화를 보인다. 67일과 123일의 맥동 주기가 알려져 있으며, 밝기 변화의 진폭은 약 0.05등급이다. 많은 스펙트럼선의 프로파일 변화는 맥동하는 초거성에서 예상되는 것과 일치하지만, 이것이 밝기 변화와 동일한 주기를 갖는지는 불분명하다. 별이 맥동함에 따라 광구의 유효 온도에도 작은 변화가 있을 수 있다.

4.2. 식을 일으키는 구성원 (짝별)

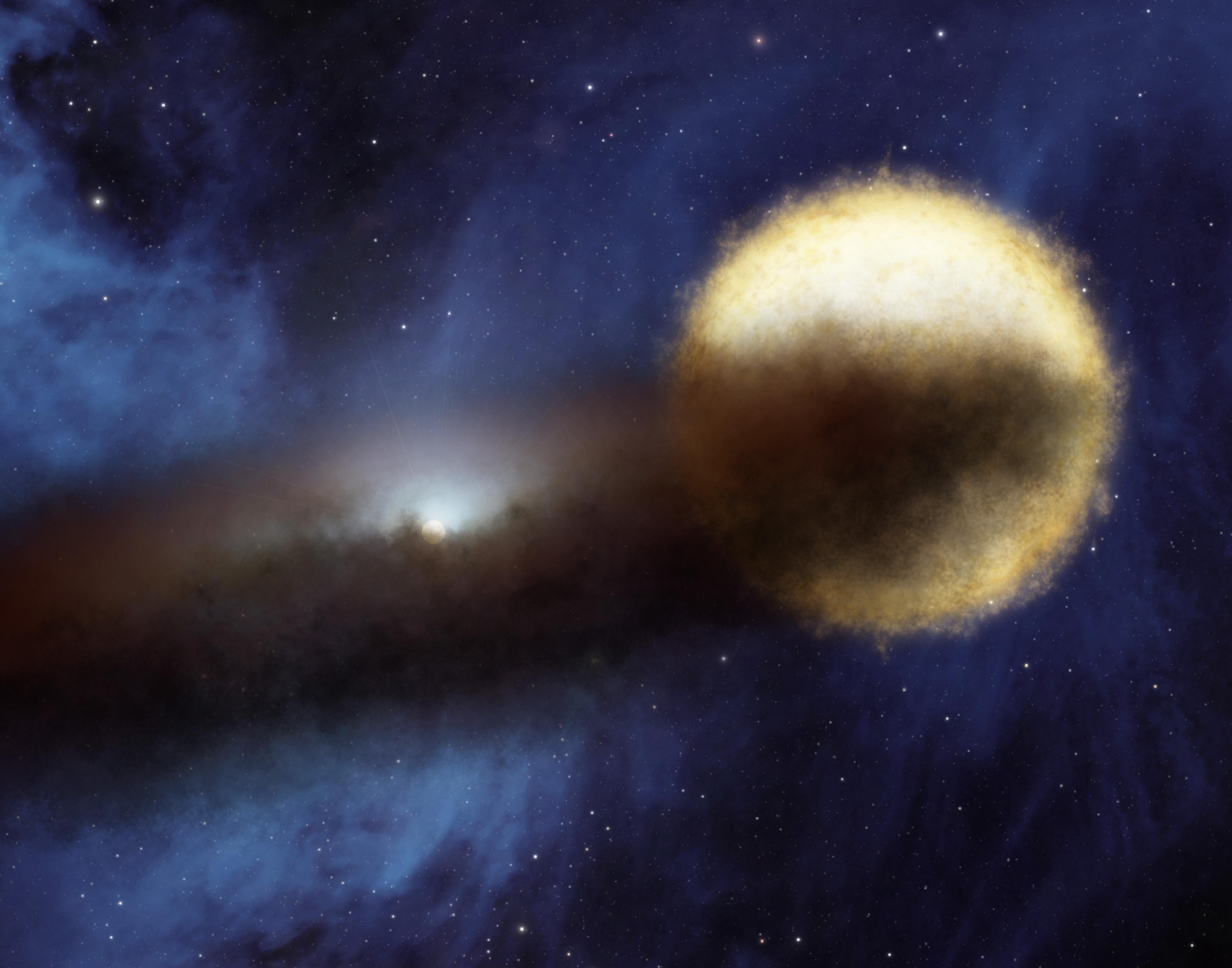

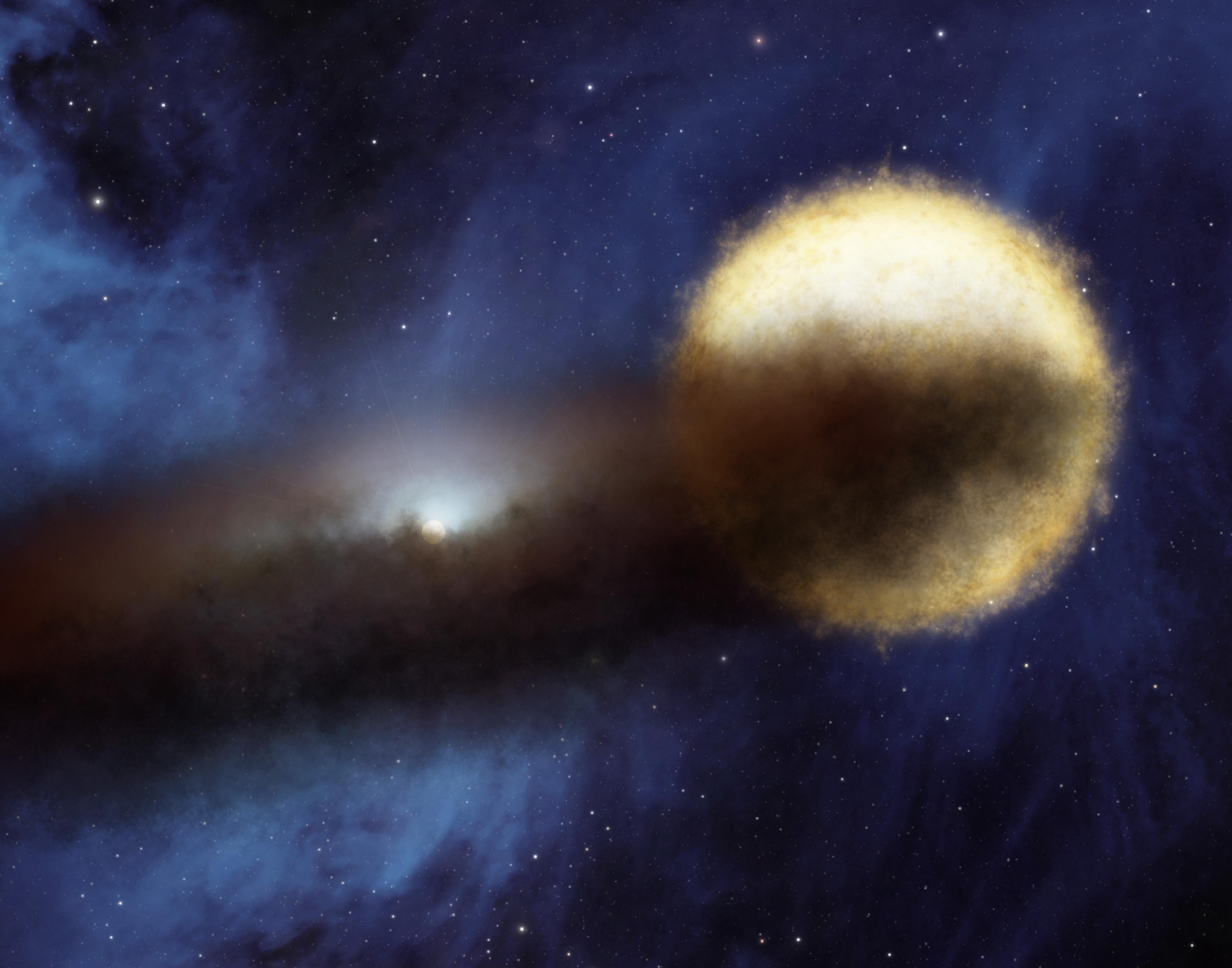

식을 일으키는 구성원, 즉 짝별은 주인별에 비해 빛을 거의 내지 않아 맨눈으로는 볼 수 없다. 그러나 천체 중앙부에서 온도가 높은 영역이 발견된 바 있다. 현재 이 천체는 분광형 B에 해당하는 주계열성과 그 주위를 둘러싼 두꺼운 먼지원반으로 이루어져 있다는 설명이 널리 받아들여지고 있다. 마차부자리 엡실론 전체의 스펙트럼에너지 분포(SED)를 분석한 결과, 원반 중심에 있는 별의 분광형을 B5 V로 가정할 때 관측 결과와 가장 잘 일치하는 것으로 나타났다.

짝별의 질량에 대해서는 두 가지 주요 모형에 따라 추정치가 다르다. 주인별을 평범한 F형 초거성으로 보는 고질량 모형에서는 공전궤도 분석을 통해 짝별의 질량이 태양 질량의 13배 이상이어야 한다는 결과가 나온다. 이 경우 짝별은 B형 주계열성 두 개로 이루어진 쌍성이거나 혹은 질량이 매우 큰 단독성일 수 있다. 반면, 주인별이 점근거성가지 단계에 있는 항성이라고 보는 저질량 모형에서는 짝별의 질량을 태양 질량의 약 5.9배로 추정한다. 2010년 1월 스피처 우주 망원경 관측 결과는 짝별이 원반에 둘러싸인 B형 별이라는 저질량 모형을 지지하며, 이는 짝별이 왜 예상보다 어둡게 보이는지에 대한 설명을 제공한다.

2010년, 영국 세인트앤드루스 대학교의 천문학자들은 여러 망원경을 이용한 간섭 관측 기술을 통해 허블 우주망원경보다 140배 더 선명한 해상도로 짝별의 먼지 원반이 주인별 앞을 지나가는 모습을 직접 촬영하는 데 성공했다. 이 관측을 통해 짝별 주위 원반의 크기와 특징이 밝혀졌다. 원반의 지름은 약 3.8 AU이고 두께는 약 0.475 AU이며, 식(蝕) 현상 동안 주인별에서 오는 빛의 약 70%를 가린다. 이 원반은 온도 약 550,000인 흑체와 같이 적외선 복사를 방출한다. 과거 식 현상 중에 관측된 밝기 변화는 이 원반에 틈이나 구멍이 있어 그 사이로 주인별의 빛이 일부 통과했기 때문으로 해석된다.

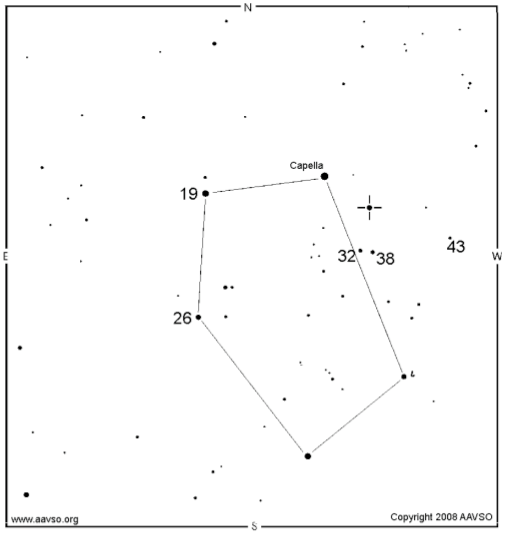

5. 관측

마차부자리 엡실론은 밝기가 밝고 근처의 밝은 별 카펠라와 가까이 있어 맨눈으로 쉽게 찾을 수 있다. 이 별은 마차부자리의 '코' 모양을 이루는 이등변삼각형의 꼭짓점에 해당한다. 어느 정도의 광공해가 있는 도시 지역에서도 관측이 가능할 만큼 충분히 밝다.

안시 변광성 관측자들은 밝기를 알고 있는 주변의 별들(비교성)과 엡실론의 밝기를 비교하여 그 겉보기등급을 추정한다. 이는 두 개의 비교성 사이에서 엡실론의 밝기를 어림하거나, 여러 다른 비교성과의 밝기 차이를 개별적으로 추정하는 방식으로 이루어진다. 여러 날에 걸쳐 관측을 반복하면 시간에 따른 밝기 변화를 나타내는 광도곡선을 그릴 수 있다. 실제로, 많은 관측자들이 측정한 안시 변광성의 밝기 자료는 통계적으로 종합되어 더 정확한 결과를 얻는 데 사용된다.

6. 시티즌 스카이

미국 국립과학재단은 미국 변광성 관측자 협회(AAVSO)에 2009년부터 2011년까지 마차부자리 엡실론의 식(蝕) 현상을 연구하는 시민 과학 프로젝트를 지원하기 위해 3년간 보조금을 지급했다. '시티즌 스카이'(Citizen Sky)라는 이름이 붙은 이 프로젝트는 일반 시민 참가자들을 조직하고 훈련시켜 마차부자리 엡실론의 식 현상을 관측하게 하고, 관측된 항성계 자료를 중앙 데이터베이스에 보고하도록 했다.

참가자들은 단순히 관측만 하는 것이 아니라, 수집된 관측 자료를 직접 평가하고 분석했으며, 자신들이 세운 이론을 검증하고 그 연구 결과를 동료 심사를 거치는 천문학 저널에 논문으로 발표하기도 했다. 이 프로젝트의 성과는 [https://www.aavso.org/citizen-sky-epsilon-aurigae-papers AAVSO 저널의 특집호]에 마차부자리 엡실론 관련 논문 모음으로 실리기도 했다.