알마게스트

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

알마게스트는 2세기 프톨레마이오스가 저술한 천문학 저서로, 고대 그리스 천문학을 집대성했다. 지구 중심 우주 모델을 기반으로, 천체의 운동을 예측하는 수학적 모델을 제시하며, 우주론적 틀, 천체의 배치, 기하학적 천체 이론, 달, 태양, 행성, 항성 목록 등 다양한 내용을 담고 있다. 알마게스트는 9세기에 아랍어로 번역되었고, 12세기에는 라틴어로 번역되어 서양 천문학에 큰 영향을 미쳤다. 현대에는 프톨레마이오스의 학문적 성실성에 대한 논쟁과 함께 다양한 언어로 번역되어 연구되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 클라우디오스 프톨레마이오스의 작품 - 지리학 (프톨레마이오스)

프톨레마이오스의 『지리학』은 2세기경에 저술된 지리학 서적으로, 원추 도법을 제안하고 유럽, 아프리카, 아시아의 지리적 위치 정보를 담았으며, 르네상스 시대의 지도 제작과 지리 탐험에 영향을 미쳤다. - 2세기 책 - 지리학 (프톨레마이오스)

프톨레마이오스의 『지리학』은 2세기경에 저술된 지리학 서적으로, 원추 도법을 제안하고 유럽, 아프리카, 아시아의 지리적 위치 정보를 담았으며, 르네상스 시대의 지도 제작과 지리 탐험에 영향을 미쳤다. - 2세기 책 - 테트라비블로스

테트라비블로스는 프톨레마이오스가 저술한 점성학 논문으로, 천문학과 점성술의 관계를 설명하고 점성술의 기본 원리와 철학적 주장을 제시한다. - 고대 그리스의 천문학 - 태양중심설

태양중심설은 행성들이 태양을 중심으로 공전한다는 이론으로, 아리스타르코스가 최초로 제기했으나 코페르니쿠스에 의해 부활되었고, 케플러, 갈릴레이, 뉴턴 등에 의해 과학적 사실로 확립되었지만, 현대에는 태양계 질량중심을 기준으로 하며 태양이 특별한 위치를 차지하지 않는다는 것이 밝혀졌다. - 고대 그리스의 천문학 - 지구중심설

지구중심설은 지구가 우주의 중심이고 태양과 다른 천체들이 지구를 중심으로 회전한다고 주장하는 천문학적 모델이며, 프톨레마이오스에 의해 체계화되어 16세기 코페르니쿠스의 지동설 등장 전까지 서양 천문학의 표준으로 자리 잡았다.

2. 명칭

이 책의 이름은 아랍어 اَلْمَجِسْطِيّ|al-majisṭīar에서 유래했다. اَلـ|al-ar는 '정관사'를 뜻하고, majisṭīar는 그리스어 μεγίστη|megístēgrc('최대의'라는 뜻)가 변형된 것이다. 아랍어 이름은 12세기에 아랍어 번역본에서 만들어진 Almagestumla이라는 라틴어 번역본을 통해 널리 알려졌으며, 15세기에 원본 그리스어 사본이 다시 발견될 때까지 사용되었다.

이 책의 이름은 아랍어 اَلْمَجِسْطِيّar 에서 유래했으며, اَلـar 는 '정관사'를 의미하고 는 그리스어 μεγίστηgrc ('최대의'라는 뜻)의 변형이다. 아랍어 이름은 12세기에 아랍어 번역본에서 만들어진 Almagestumar으로 알려진 라틴어 번역본에 의해 널리 알려졌으며, 15세기에 원본 그리스어 사본이 다시 발견될 때까지 사용되었다.

이 책은 원래 고대 그리스어로 Μαθηματικὴ Σύνταξις|Mathēmatikḕ Sýntaxisgrc라고 불렸으며, 라틴어로는 Syntaxis Mathematicala로도 알려졌다. 나중에 Ἡ Μεγάλη Σύνταξις|Hē Megálē Sýntaxisgrc('대 논문'이라는 뜻)라고 불렸고, 이 단어의 최상급 형태(μεγίστη|megístēgrc, '최대의')가 영어 이름 '알마게스트'의 기원이 된 아랍어 이름의 기반이 된다.

3. 역사

원래 고대 그리스어로 Μαθηματικὴ Σύνταξιςgrc ()라고 불렸으며, 라틴어로는 Syntaxis Mathematicala로도 알려져 있었다. 이 논문은 나중에 Ἡ Μεγάλη Σύνταξιςgrc (, "대 논문")라고 불렸고, 이것의 최상급 형태( , '최대의')는 영어 이름 '알마게스트'가 유래한 아랍어 이름의 기반이 된다.

서기 150년경에 쓰여진 것으로 추정되는 이 책은 사본으로 전해지는데, 가장 오래된 사본은 9세기에 만들어진 것이다.[1] 아랍 학자들이 이 책을 번역하기 시작하면서, 11세기[2]와 13세기[3][4]에 만들어진 사본들이 전해져 내려온다.[5]

3. 1. 저술 시기

『알마게스트』가 저술된 연대는 최근 연구에 의해 정확하게 확인되었다. 프톨레마이오스는 147년-148년에 이집트 카노푸스(Canopus, Egypt)에 자신의 천문학 이론을 기록한 비석을 세웠다. 1980년대에 N. T. 해밀턴은 이 카노푸스 비문에 적혀 있는 프톨레마이오스의 이론이 『알마게스트』에 적혀 있는 것보다 이전 형식임을 발견했다. 따라서 『알마게스트』가 완성된 것은 프톨레마이오스가 천체 관측을 시작한 지 25년 후인 150년경 이후가 된다.[1]

3. 2. 구성

《알마게스트》는 총 13권으로 구성되어 있으며, 각 권의 내용은 다음과 같다.

4. 내용

《알마게스트》는 총 13권으로 구성된 천문학 책으로, 각 권은 '책'이라고 불리는 장으로 구성되어 있다. 중세 시대에는 필사본으로, 초기 인쇄 시대에는 인쇄본으로 전해졌기 때문에 판본에 따라 내용에 차이가 있다. 각 권의 내용은 다음과 같다.

- 제1권: 아리스토텔레스의 우주론을 바탕으로 천구는 구형이며, 지구가 중심에 정지해 있고, 항성과 여러 행성이 지구 주위를 공전한다는 내용을 다룬다. 그 뒤에는 현에 대한 설명과 현표, 황도의 경사 관측, 그리고 구면 삼각법의 소개가 이어진다.[19]

- 제2권: 천구의 일주 운동, 천체의 출몰, 낮의 길이, 위도 결정, 춘분과 하지점, 관측자의 위치에 따른 변화 등을 다룬다. 황도가 수직선과 이루는 각도에 대한 연구도 포함된다.

- 제3권: 1년의 길이와 태양의 운동을 다룬다. 히파르코스의 세차운동 발견을 설명하고, 주전원 이론을 설명하기 시작한다.[19]

- 제4권과 제5권: 달의 운동, 달의 시차, 달의 장축단 운동, 그리고 지구에 대한 태양과 달의 크기와 거리를 다룬다.[19]

- 제6권: 일식과 월식을 다룬다.

- 제7권과 제8권: 세차운동을 포함한 항성의 운동을 다룬다. 또한 별자리에서의 위치로 설명된 1022개의 항성 목록을 포함하고 있다.[19] 가장 밝은 별은 1등급( = 1)으로 표시되었고, 맨눈으로 볼 수 있는 가장 희미한 별은 6등급( = 6)이었다. 각 숫자 등급은 다음 등급의 두 배 밝기로 간주되었는데, 이것은 로그 눈금이다. (비율은 주관적이었는데, 광전자 검출기가 없었기 때문이다.) 이 시스템은 히파르코스에서 유래한 것으로 여겨진다.

- 제9권: 다섯 개의 맨눈으로 보이는 행성에 대한 모델을 만드는 것과 관련된 일반적인 문제와 수성의 운동을 다룬다.

- 제10권: 금성과 화성의 운동을 다룬다.

- 제11권: 목성과 토성의 운동을 다룬다.

- 제12권: 정지와 역행 운동을 다루는데, 이는 행성이 멈추었다가 황도 배경에 대해 운동 방향을 잠시 역전하는 것처럼 보이는 현상이다.

- 제13권: 위도 운동, 즉 행성이 황도에서 벗어나는 현상을 다룬다.[19]

프톨레마이오스는 먼저 태양의 운행을 결정하고, 태양을 기준으로 달의 운행을 결정한다. 태양과 달의 이론을 전개한 후, 항성의 위치를 태양과 달을 기준으로 정하고 항성 목록을 제시한다. 이 항성 목록은 행성의 위치를 결정하는 데 사용된다.

4. 1. 프톨레마이오스의 우주론

프톨레마이오스의 우주론은 《알마게스트》 제1권에 제시되어 있으며, 다음 다섯 가지 주요 관점을 포함한다.[23]이는 아리스토텔레스의 우주론을 계승하면서도, 경험적 관측과 수학적 계산을 중시하는 프톨레마이오스의 관점을 보여준다. 아리스토텔레스는 주로 이론적 연역에 의존한 반면, 프톨레마이오스는 관측 사실로 자신의 주장을 뒷받침하려 했다. 예를 들어, 지구가 구형임을 증명하기 위해 다음 세 가지 근거를 제시했다.

# 남북에서 보이는 항성이 다르고, 천체 고도도 다르다.

# 동서에서 하늘에 보이는 현상의 시간이 다르다.

# 월식 때 지구 그림자가 달에 비치는데, 원형이다.

또한, 지구 불변성(지구가 움직이지 않는다는 것)을 증명하기 위해, 지구 공전과 자전 가능성을 모두 부정했다. 그는 지구가 우주 중심에 있어 위치를 바꿀 수 없다고 주장했으며, 지구가 자전한다면 구름이나 새가 뒤처지는 현상이 나타나야 하지만 실제로는 그렇지 않다고 설명했다.

이러한 프톨레마이오스의 우주론은 이후 중세 시대 천문학에 큰 영향을 미쳤다.

4. 1. 1. 우주론의 틀 (제1권 3-8)

프톨레마이오스는 《알마게스트》에서 다음과 같은 우주론의 틀을 제시했다.[23]이러한 우주론은 아리스토텔레스의 우주론을 계승하면서도, 경험적 귀납을 중시하는 프톨레마이오스 특유의 관점을 보여준다. 그는 다음과 같은 5가지 요점을 제시했다.

# 천구는 지구를 둘러싸고 있으며, 일주운동과 연주운동은 천구의 회전으로 설명된다.

# 지구는 구형이다(지구구형설).

# 지구는 우주의 중심에 있다.

# 지구의 크기는 항성까지의 거리에 비해 매우 작아, 수학적 점으로 취급해야 한다.

# 지구는 움직이지 않는다.

프톨레마이오스는 1번 요점에서 고대 그리스의 다양한 일주운동 이론을 반박하고 천구 회전설을 옹호했다. 4번 요점에서는 지구 위치에 따라 별의 방향이 변하지 않는다는 점(시차가 없다는 점)을 들어 항성까지의 거리가 매우 멀다고 주장했다.

지구구형설을 증명하기 위해 그는 다음 세 가지 근거를 제시했다.

# 남북 방향으로 이동하면 보이는 별과 천체 고도가 달라진다.

# 동서 방향으로 이동하면 천체 현상이 나타나는 시간이 달라진다.

# 월식 때 달에 비치는 지구 그림자가 원형이다.

이는 아리스토텔레스의 『천체론』 제2권에서 1번과 3번은 논의되었지만, 2번은 언급되지 않았다. 아리스토텔레스는 자연학적 원리로부터의 연역을 증거로 포함했지만, 프톨레마이오스는 이러한 논의를 생략했다.

프톨레마이오스는 지구 불변성을 증명하기 위해 두 단계를 거쳤다. 먼저 "지구는 우주의 중심이다"라는 명제와 자연학적 논의를 통해 지구의 공전 가능성을 부정했다. 다음으로, 구름이나 새가 뒤처지는 현상이 관측되지 않는다는 점을 들어 지구 자전을 부정했다. 반면 아리스토텔레스는 『천체론』에서 주로 이론적 연역을 통해 지구 운동을 부정했다.

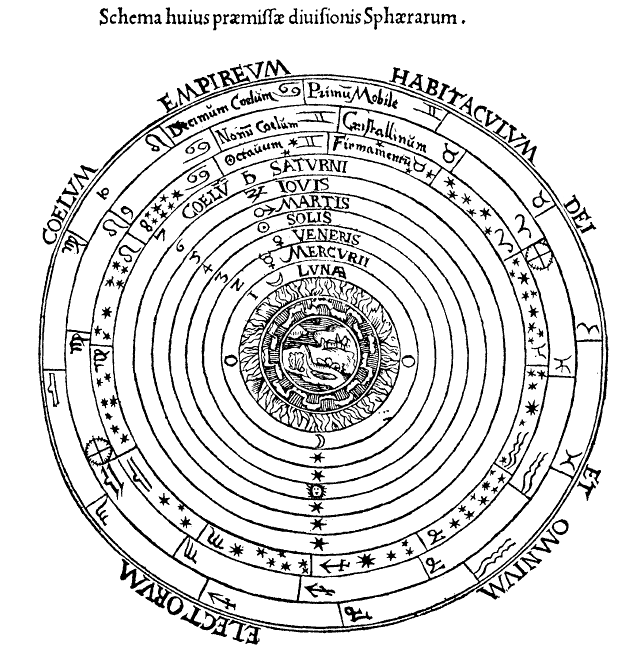

4. 1. 2. 천체의 배치 (제9권 1)

프톨레마이오스는 가장 안쪽에서 시작하는 행성구(行星球)의 순서를 다음과 같이 제시했다.[21]

# 달

# 수성

# 금성

# 태양

# 화성

# 목성

# 토성

# 항성구(恒星球)

하지만, 고대의 다른 저자들은 다른 순서를 제안하기도 했다. 플라톤(기원전 427~347년경)은 태양을 달 다음 순서로 보았고, 마르티아누스 카펠라(5세기)는 금성과 수성이 태양을 공전한다고 주장했다. 프톨레마이오스의 배열은 대부분의 중세 이슬람과 중세 후기 유럽의 천문학자들에게 선호되었다.[21]

『알마게스트』에서는 천체를 지구에서 가까운 순서대로 다음과 같이 배치하고 있다.

# 달

# 수성 또는 금성(미정)

# 태양

# 화성

# 목성

# 토성

# 항성의 천구

프톨레마이오스에 따르면, 수성, 금성, 태양의 순서를 제외하고는 천문학자들 사이에서 거의 합의가 있었다. 이 세 천체의 순서에 대해서는, 우선 거리를 아는 단서가 거의 없다는 것을 인정한 후, (수성, 금성)의 운동이 (화성, 목성, 토성)과 크게 다르다는 점에 주목한다. 그리고 이 두 그룹이 태양으로 구분되는 것이 자연스럽다고 했다.[8] 당시 수성이나 금성의 태양면 통과가 관측되지 않는다는 것을 근거로 (수성, 금성)을 태양보다 더 멀리 위치시키는 설이 있었던 것 같지만, 그에 대해서는 궤도면이 교차하지 않으면 태양면 통과는 관측되지 않으므로 증거가 되지 않는다고 했다.[8] 후에 『행성 가설』에서는 논의를 약간 수정하여, 태양면 통과가 드물다는 것과 행성의 크기가 작기 때문에 관측하기 어렵다는 것을 근거로 하고 있다.[9]

후대 저서인 『행성 가설』에서 금성을 수성보다 더 멀리 위치시켰다. 이 순서는 중세를 통해 대체로 받아들여졌다.[10]

플라톤(기원전 427년경 - 347년경)은 태양을 달 다음 위치에 두었다.

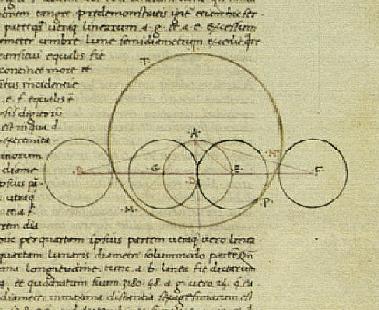

4. 2. 기하학적 천체 이론

프톨레마이오스는 그리스 선배들로부터 행성이 하늘에서 어디에 나타날지 예측하기 위한 기하학적 도구와 부분적인 모델을 물려받았다. 페르가의 아폴로니우스(기원전 262년경 ~ 190년경)는 주전원과 이심원과 이심 주전원을 천문학에 도입했다. 히파르코스(기원전 2세기)는 태양과 달의 운동에 대한 수학적 모델을 만들었으며, 메소포타미아 천문학에 대한 지식을 바탕으로 그리스 모델이 바빌로니아 모델과 정확도가 일치해야 한다고 생각했다. 그러나 그는 나머지 다섯 행성에 대한 정확한 모델은 만들지 못했다.

''알마게스트''는 히파르코스의 태양 모델을 채택했는데, 이는 단순한 이심 주전원으로 구성되었다. 달의 경우, 프톨레마이오스는 히파르쿠스의 주전원 위 이심원으로 시작하여 "크랭크 메커니즘"이라 불리는 장치를 추가했다. 그는 히파르코스가 실패했던 다른 행성에 대한 모델을 균점이라 불리는 세 번째 장치를 도입함으로써 성공적으로 만들었다.

프톨레마이오스는 ''알마게스트''를 수학 천문학 교과서로 저술하여, 천체의 운동을 예측하는 데 사용할 수 있는 원의 조합을 기반으로 한 행성의 기하학적 모델을 설명했다. 후대의 책인 ''행성 가설''에서 그는 자신의 기하학적 모델을 3차원 구 또는 부분 구로 변환하는 방법을 설명했는데, 수학적인 ''알마게스트''와는 대조적으로 ''행성 가설''은 때때로 우주론 책으로 묘사된다.

프톨레마이오스는 가장 안쪽부터 시작하여 다음과 같은 순서로 행성 천구를 배치했다.

다른 고전 작가들은 다른 순서를 제시했는데, 플라톤은 태양을 달 다음으로 두 번째에 배치했고, 마르티아누스 카펠라(5세기)는 수성과 금성을 태양 주위를 공전하는 것으로 설정했다. 그러나 프톨레마이오스의 권위는 대부분의 중세 이슬람과 후기 중세 유럽 천문학자들에게 선호되었다.

4. 2. 1. 역사적 전제

고대 그리스의 사상가들은 다양한 우주론을 제시하였으나, 현존하는 가장 오래된 수학적 이론 체계는 기원전 4세기 에우독소스의 천동설에 기반한 동심원설이다. 이 이론은 지구 중심의 등속 원운동을 조합하여 행성의 운행을 정성적으로 설명하였다. 그러나 수치적 예측에 있어서는 당시 메소포타미아의 산술적인 수리천문학이 훨씬 뛰어났다.그래서 정량적인 예측을 가능하게 하는 새로운 기하학적인 천문학이 히파르코스(기원전 2세기) 등에 의해 만들어졌다. 『알마게스트』의 체계는 그 집대성이다.

4. 2. 2. 기본적인 특징

에우독소스와 같이 원운동을 기반으로 하고 천체를 지구 중심의 구체로 간주했지만, 주전원과 이심원, 이심원, 에칸트 등 보다 정교한 기구를 도입했다. 에우독소스가 순수하게 기하학적인 이론에만 치중한 것과 달리, 프톨레마이오스의 이론은 기하학을 기반으로 하면서도 매우 수치적이었다. 기하학과 수치를 연결하는 데 필수적이었던 것은 "현의 표"인데, 이것은 원호와 현의 길이를 표로 나타낸 것으로, 현재의 삼각법의 기원이다.『알마게스트』에서는 주로 원만으로 기술이 진행되며, 해당 구체의 구성은 후대의 프톨레마이오스의 저서 『행성 가설』에서 이루어진다. 『알마게스트』는 당시 관심을 모았던 데이터, 즉 태양과 달의 위치와 일식·월식, 행성의 황도를 따라 회전하는 방향(황경), 행성의 역행과 정지에 대해서는 (예외를 제외하고) 정확하게 단순한 모델로 설명할 수 있었다. 이는 대상으로 삼은 대부분의 천체의 궤도가 원에 매우 가까웠기 때문([궤도이심률]이 매우 작았기 때문)에 원운동에 의한 근사가 효과적으로 작용했기 때문이다.

4. 2. 3. 이론의 흐름

아리스토텔레스의 우주론 개요를 담고 있는 제1권에서는 천구는 구형이고, 지구가 중심에 정지해 있으며, 항성과 여러 행성이 지구 주위를 공전한다는 내용을 다룬다. 그 뒤에는 현에 대한 설명과 현표, 황도의 경사 관측, 그리고 구면 삼각법의 소개가 이어진다.[19]제3권은 1년의 길이와 태양의 운동을 다룬다. 히파르코스의 세차운동 발견을 설명하고, 주전원 이론을 설명하기 시작한다.[19]

제4권과 제5권은 달의 운동, 달의 시차, 달의 장축단 운동, 그리고 지구에 대한 태양과 달의 크기와 거리를 다룬다.[19]

제7권과 제8권은 세차운동을 포함한 항성의 운동을 다룬다. 또한 별자리에서의 위치로 설명된 1022개의 항성 목록을 포함하고 있다.[19]

제9권부터 제13권까지는 행성의 운동을 다룬다. 제9권은 다섯 개의 맨눈으로 보이는 행성에 대한 모델을 만드는 것과 관련된 일반적인 문제와 수성의 운동을 다룬다. 제10권은 금성과 화성의 운동을, 제11권은 목성과 토성의 운동을 다룬다. 제12권은 정지와 역행 운동을 다루는데, 이는 행성이 멈추었다가 황도 배경에 대해 운동 방향을 잠시 역전하는 것처럼 보이는 현상이다. 마지막 제13권은 위도 운동, 즉 행성이 황도에서 벗어나는 현상을 다룬다.[19]

클라우디오스 프톨레마이오스(Πτολεμαῖος)는 먼저 태양의 운행을 결정하고, 태양을 기준으로 달의 운행을 결정한다. 태양과 달의 이론을 전개한 후, 항성의 위치를 태양과 달을 기준으로 정하고 항성 목록을 제시한다. 이 항성 목록은 행성의 위치를 결정하는 데 사용된다. 관측도 이 순서대로 이루어지는 것으로 되어 있다. 그러나 실제로는 태양 측정의 기준으로 여러 항성을 참조했을 것이므로, 이 순서대로 관측이 이루어진 것은 아니다.

4. 2. 4. 달과 태양

프톨레마이오스는 메소포타미아 천문학의 성과를 계승하여 태양과 달의 위치 이론을 발전시켰다. 메소포타미아에서는 400년 이상 축적된 일식과 월식 관측 데이터를 바탕으로 주기와 관련된 정밀한 연구가 이루어졌고, 초승달 관측 예측 등에 필요한 달과 태양 위치 계산 이론도 개발되었다.[11] 이를 바탕으로 일식 예측도 시도되었으나 큰 성공을 거두지는 못했다.프톨레마이오스는 태양 모델로는 히파르코스의 단순한 이심원 모델을 채택했다. 반면 달의 운동은 태양과 지구 양쪽의 중력 영향을 받아 복잡하므로, 에칸트를 포함한 주전원을 회전시키는(크랭크 기구) 복잡한 모델을 도입했다.[12] 이를 통해 시차를 설명하는 정밀한 이론을 구축했지만, 달의 거리가 최대 두 배까지 변동하여 관측되는 시반경 변화와 일치하지 않는 문제점이 있었다.

4. 2. 5. 행성

프톨레마이오스는 행성의 운동을 설명하기 위해 황도 좌표, 즉 황경과 황위로 나누어 생각했다.[13] 황경은 황도를 따라 행성이 이동하는 것을 나타내고, 황위는 황도로부터 행성이 얼마나 벗어나는지를 나타낸다.화성, 목성, 토성과 같은 외행성의 황경은 이심원과 주전원을 조합하여 설명했다. 주전원은 평균적인 태양의 회전을 나타내고, 이심원은 행성이 태양 주위를 공전하는 것에 해당한다. 이는 현대의 태양중심설과도 잘 맞으며, 케플러의 법칙을 잘 근사한다. 금성도 외행성과 마찬가지로 이심원과 주전원으로 설명했지만, 태양의 운동에 대응하는 것은 이심원이었다. 궤도 이심률이 큰 수성은 달과 같은 크랭크 기구를 사용했다.

반면 황위 이론은 예측이 나쁘지 않았지만 지나치게 복잡했다.[13] 태양중심설에서는 행성이 태양 주위를 거의 같은 궤도면에서 공전하지만, 지구 중심에서 보면 이 구조를 파악하기 어렵다. 『알마게스트』는 주전원이나 이심원의 기울기를 진동시켜 황위 변동을 설명했는데, 외행성 황위 이론에서는 주전원의 각도를 황도에 대해 수평으로 유지해야 했다. 이는 주전원이 태양의 평균 운동을 평행 이동한 것이기 때문이다. 후세의 코페르니쿠스 이론도 『알마게스트』를 참고했기 때문에, 태양 중심이면서도 행성이 복잡하게 상하로 움직이게 되었다.

이 황위 이론은 실용적, 원리적으로 큰 문제를 남겼다. 특히 내행성의 경우 이론 계산이 매우 어려웠고, 프톨레마이오스 자신도 정밀도가 낮은 근사로 끝냈다.[14] 또한 이 기구는 황경에도 영향을 미쳤지만, 구체적인 평가는 하지 않았다.

황경 변화를 설명할 때 주전원의 회전 방향은 어느 쪽이든 상관없었다. 『알마게스트』는 외행성의 밝기 변화를 통해 회전 방향을 정하고, 내행성도 같다고 했다. 이는 지구와 행성 사이 거리 변동을 거의 정확하게 재현했다.

후에 금성이나 화성의 지구와의 거리 변동이 과대하고 실제 보이는 크기 변동과 맞지 않는다는 비판이 있었다. 레기오몬타누스는 금성의 보이는 면적이 45배, 화성은 52배 변동한다고 지적했지만,[15] 현재 알려진 최대/최소 거리 값을 제곱하면 각각 46.7과 51.9이므로,[16] 큰 차이는 없다.

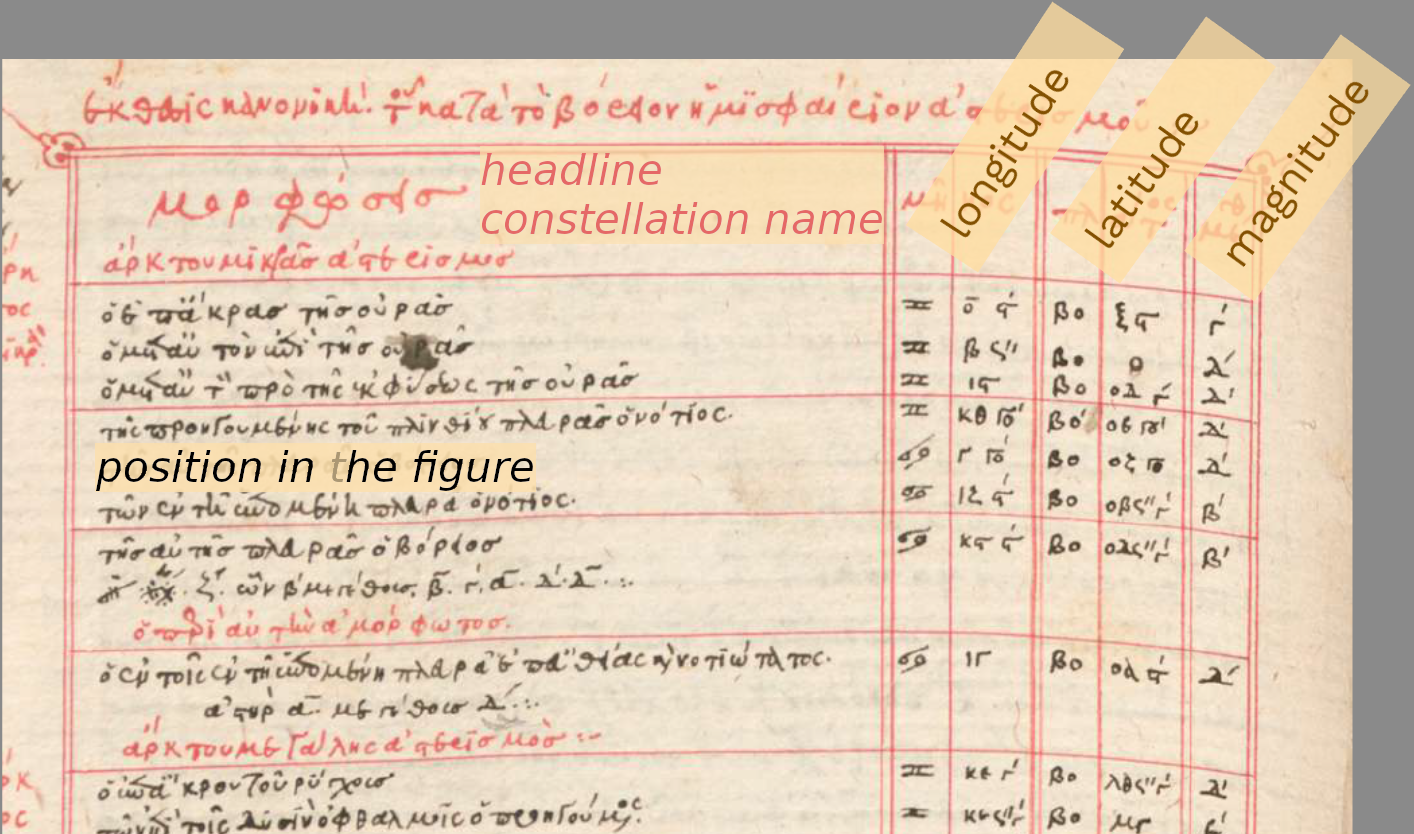

4. 3. 항성 목록

알마게스트의 항성 목록은 표 형식으로, 각 항성의 황도 경도와 위도가 열에 표시되어 있다. 프톨레마이오스는 세차 운동에 대한 지식을 바탕으로 황도 좌표계를 선택했는데, 이는 이전의 히파르코스가 적도 좌표계를 사용한 것과 구별된다. 히파르코스의 별 목록은 원본 형태로 남아 있지 않고 알마게스트에 통합되었으며, 알마게스트 목록은 완전한 좌표와 등급표가 전해지는 가장 오래된 목록이다.

프톨레마이오스는 6등급까지 관측 가능한 1022개의 별을 목록에 포함시켰다고 밝혔다. 황도 경도는 황도 궁도(각 30°)와 도, 분수로 표시된다. 예를 들어, 양자리는 0°~30° 범위를 나타낸다. 현대 점성술의 황도대와 달리, 목록에 있는 대부분의 별은 같은 이름으로 지정된 30° 범위(황도 궁도)에 속한다. 알마게스트의 황도 경도는 서기 2000년(J2000 시대)의 경도보다 약 26° 낮다. 프톨레마이오스는 황도 경도가 안토니누스 피우스 통치 시작(서기 138년)을 기준으로 하며, 히파르코스 시대 이후 2° 40′ 증가했다고 언급했지만, 실제로는 기원후 1세기 중반에 더 가깝게 일치한다.

티코 브라헤가 이 오차를 발견한 이후, 천문학자와 역사가들은 여러 가지 원인을 제시했다. 주요 원인으로는 히파르코스가 사용한 부정확한 세차 상수, 메넬라오스의 관측 가능성, 오래된 태양 데이터를 사용한 보정 등 여러 종류의 개별 오차, 프톨레마이오스 기기의 잘못된 보정 등이 제기되었다.

체계적인 오차를 제외한 나머지 오차는 세차 운동으로 설명할 수 없다. 이 중 약 18~20개는 히파르코스의 별 목록에서도 발견된다. 이를 통해 알마게스트의 별 좌표 일부는 히파르코스로 거슬러 올라갈 수 있지만, 전체 별 목록이 단순히 복사된 것은 아님을 알 수 있다. 히파르코스의 주요 오류는 알마게스트에 더 이상 존재하지 않으며, 반면 히파르코스의 별 목록에는 알마게스트에 없는 별들이 있다. 따라서 히파르코스의 별 목록이 기초를 형성했지만, 재관측되고 수정되었다는 결론을 내릴 수 있다.

4. 3. 1. 좌표 오차

프톨레마이오스가 알마게스트에서 사용한 별의 좌표에는 여러 가지 이유로 오차가 있다. 티코 브라헤 이후 천문학자와 역사가들은 이 문제를 조사하여 다양한 원인을 제시했다.- 세차 운동 상수의 부정확성: 히파르코스가 사용한 세차 운동 상수(100년에 1°)는 실제 값(72년에 1°)과 차이가 있어 모든 좌표 계산에 오차가 발생했다.[1]

- 메넬라오스의 관측 가능성: 관측 데이터가 기원전 1세기에 알렉산드리아의 메넬라오스에 의해 작성되었을 가능성도 제기되었다.[2]

- 개별 오차의 합: 오래된 태양 데이터를 사용한 보정 등 여러 종류의 개별 오차가 합쳐져 오차가 발생했다.[3]

- 기기 오차: 프톨레마이오스의 관측 기기가 잘못 보정되어 체계적인 오차가 발생했을 수 있다.[4]

체계적인 오차를 제외한 나머지 오차는 세차 운동만으로는 설명할 수 없다. 이 중 일부는 히파르코스의 별 목록에서도 발견되는데,[5] 이는 알마게스트의 별 좌표 일부가 히파르코스의 자료를 기반으로 하지만, 단순히 복사한 것이 아니라 재관측 및 수정되었음을 보여준다.[6] 히파르코스의 주요 오류는 알마게스트에 더 이상 존재하지 않으며, 알마게스트에 없는 별들이 히파르코스의 목록에 존재한다.[7]

항성의 고유 운동을 이용한 연대 측정 결과, 실제 관측 시기는 프톨레마이오스 시대가 아닌 히파르코스 시대로 나타난다.[8]

필사 과정에서도 오류가 발생했다. 그리스 문자와 아랍 문자 표기 방식의 유사성 때문에 필사자들이 숫자를 혼동하는 경우가 많았다.[9] 예를 들어, 게라르두스 크레모넨시스는 아랍어 사본을 라틴어로 번역하면서 여러 별의 위도를 300°로 잘못 기입했다.[10]

필사 오류 외에도 위도와 경도는 1° 이상의 큰 오차를 보일 수 있다. 대기 굴절로 인해 별이 실제 위치보다 높게 보이는 현상도 오차의 원인 중 하나이다.[11] 알파 켄타우리를 포함한 켄타우루스자리의 별들은 몇 도 정도의 오차를 보이는데, 이는 다른 사람에 의해 부정확하게 측정되었을 가능성이 있다.[12]

4. 3. 2. 별자리의 형태

프톨레마이오스는 《알마게스트》에서 1022개의 별을 포함하는 별 목록을 제시했는데, 이 별들은 크기와 개수가 다양한 48개의 별자리로 분류되어 있다. 이 별자리들은 1922년 국제천문연맹이 공식적으로 채택한 현대 별자리의 기초가 되었다. 1928년에는 별자리의 경계가 공식적으로 합의되었다.프톨레마이오스는 별자리를 천구의에 윤곽으로 그려야 한다고 설명했지만, 구체적으로 어떤 방식으로 그려야 하는지는 명확하지 않다. 주변 다각형을 그려야 하는지, 그림을 스케치해야 하는지, 아니면 선 그림을 그려야 하는지에 대한 언급은 없다.[1] 하지만 별 목록에 기록된 머리, 발, 팔, 날개 등 신체 부위의 정확한 천구 좌표를 바탕으로 현대적인 막대 그림을 재구성할 수 있다.[2]

목록에 있는 별들 중 108개(약 10%)는 프톨레마이오스에 의해 '형태가 없는' 것으로 분류되었는데, 이는 인식된 별자리 그림 밖에 있는 별들을 의미한다. 이러한 별들은 나중에 주변 별자리에 흡수되거나, 새로운 별자리를 형성하는 데 사용되기도 했다.[3]

5. 영향

프톨레마이오스의 수학적 천문학에 대한 포괄적인 논문은 이전의 대부분의 그리스 천문학 문헌을 대체했다. 어떤 것들은 특정 부문에 더 전문적이어서 관심을 덜 끌었고, 다른 것들은 새로운 체계에 의해 구식이 되었다. 그 결과, 이전의 문헌들은 복제가 중지되었고 점진적으로 소실되었다. 히파르코스와 같은 천문학자들의 업적에 대해 알고 있는 것의 상당 부분이 ''알마게스트''를 참조한데서 비롯되었다.[22]

최초의 아랍어 번역은 9세기에 칼리파 알마으문의 후원으로 이루어졌다. 사흘 이븐 비슈르가 최초의 아랍어 번역가로 알려져 있다. 당시 ''알마게스트''는 서양 유럽에서 소실되었거나 점성학적 전승으로 어렴풋이 기억될 뿐이었다. 엔리쿠스 아리스티포스는 그리스어 사본에서 최초로 라틴어 번역본을 만들었지만, 크레모나의 제라르드가 아랍어에서 라틴어로 번역한 것만큼 영향을 끼치지는 못했다. 제라르드는 톨레도 번역 학교에서 아랍어 문헌을 번역했지만, 히파르코스에서 비롯된 아랍어 '아브라키르'와 같은 많은 기술적 용어를 번역하지 못했다. 12세기에 스페인어본이 제작되었고, 이후 알폰소 10세의 후원 하에 번역되기도 했다.

15세기에 그리스어본이 서유럽에 나타났다. 독일의 천문학자 레기오몬타누스는 요하네스 베사리온의 요청으로 라틴어 요약본을 만들었다. 비슷한 시기에 트라페준타의 게오르게는 원본 문헌과 주석을 포함한 완전한 번역본을 제작했다. 교황 니콜라오 5세의 후원으로 만들어진 게오르게의 번역본은 이전 번역본을 대체할 예정이었으나, 새로운 주석은 비판을 받았다. 교황은 게오르게의 번역에 대한 봉헌을 줄였고, 레기오몬타누스의 번역본이 백년 이상 우위를 차지했다.

16세기 동안 오스만 제국에 사절로 갔던 기욤 포스텔은 알마게스트에 대한 아랍어 반박글을 가지고 돌아왔다.[22]

''알마게스트''에 대한 주석서로는 알렉산드리아의 테온(현존), 알렉산드리아의 파푸스(일부만 잔존), 암모니오스 에르메이우(소실)의 것이 있다.

5. 1. 고대

프톨레마이오스가 저술한 이 수리천문학의 종합적인 전문서는 그 이전의 그리스 천문학 서적 대부분을 대체하게 되었다. 어떤 책들은 전문적인 내용이었기에 사람들의 관심을 끌지 못했고, 다른 책들은 단순히 ''알마게스트''보다 내용이 시대에 뒤떨어졌다. 결과적으로, 이러한 오래된 책들은 사본으로 만들어지지 않게 되면서 점차 사라져 갔다. 오늘날 우리가 히파르코스와 같은 천문학자들의 연구 성과에 대해 아는 지식의 대부분은 ''알마게스트''의 인용에서 비롯된다.[22]

''알마게스트''에 대한 주석서들로는 알렉산드리아의 테온에 의한 것(현존)과 알렉산드리아의 파푸스의 것(일부만 잔존), 그리고 암모니오스 에르메이우의 것(소실)이 있다. 어느 것도 알마게스트를 능가하는 내용은 포함되어 있지 않다. 또한, 정밀도 향상이나 검증과 같은 것은 거의 진전되지 않았다. 다만, 주전원 등의 수학적 개념에 대한 실재성에 대해 프로클로스가 철학적 관점에서 의문을 제기하고 있다.

이 책과 같은 고도의 수리천문학은 로마 제국의 서쪽에서는 별로 관심을 끌지 못했고, 이 책의 라틴어 번역은 물론, 라틴어로 된 해설도 없었다. 당시 라틴어 천문학 관련 서적은 일반 지식인을 위한 천체의 배치 등의 개설이나, 계절의 결정 등을 위한 간단하고 이론적 근거도 확실하지 않은 계산 절차에 관한 것이었다.

5. 2. 중세 및 르네상스 시대

9세기 압바스 왕조의 칼리파 알마으문의 후원으로 사흘 이븐 비슈르가 『알마게스트』를 아랍어로 처음 번역하였다.[22] 당시 서양 유럽에서는 『알마게스트』가 소실되었거나 점성술 전승으로만 어렴풋이 알려져 있었다. 엔리쿠스 아리스티포스는 그리스어 사본에서 직접 최초로 라틴어 번역본을 만들었으나, 크레모나의 제라르드가 아랍어에서 라틴어로 번역한 것만큼 큰 영향을 주지는 못했다. 제라르드는 톨레도 번역 학교에서 아랍어 문헌을 번역했지만, '아브라키르'와 같은 많은 기술적 용어를 번역하지는 못하였다. 12세기에는 스페인어본이 제작되었고, 이후 알폰소 10세의 후원 하에 번역되기도 했다.15세기에 그리스어본이 서유럽에 나타났다. 독일의 천문학자 레기오몬타누스는 요하네스 베사리온의 요청으로 라틴어 요약본을 만들었다. 비슷한 시기에 트라페준타의 게오르게는 원본과 주석을 포함한 완전한 번역본을 제작했다. 교황 니콜라오 5세의 후원으로 만들어진 게오르게의 번역본은 이전 번역본을 대체하려 했으나, 새로운 주석은 비판을 받았다. 교황은 게오르게의 번역에 대한 봉헌을 줄였고, 레기오몬타누스의 번역본이 백년 이상 우위를 차지했다.

16세기 동안, 기욤 포스텔은 오스만 제국에 대한 대사관 자리에 있으면서 알마게스트에 대한 아랍어 반박글을 가지고 돌아왔다.[22]

6. 현대적 평가

현대 학자들은 《알마게스트》에 포함된 관측 결과와 현대 과학 기술로 역추적한 수치를 비교하여 다양한 오류 패턴을 발견했다.[17] 그러나 이 오류에 대한 설명은 1969년에 발견되었다.[17]

로버트 R. 뉴턴은 1977년 저서에서 프톨레마이오스가 자신의 이론에 맞게 관측 결과를 조작했다고 강하게 비판했다.[17] 허버트 루이스 역시 뉴턴의 주장에 동의하며 프톨레마이오스를 사기꾼으로 규정했다.[17]

그러나 버나드 R. 골드스타인과 오언 진저리치 등은 뉴턴의 결론에 동의하지 않았다.[17] 진저리치는 《알마게스트》에 의심스러운 수치가 포함된 것은 인정하지만, 사기라는 표현에는 반대했다.[17] 존 필립스 브리튼은 《알마게스트》가 최초의 과학 논문으로 간주되어야 한다고 주장했다.[17]

6. 1. 오류 분석 및 비판적 검토

현대 학문의 엄밀한 검토와 알마게스트에 포함된 관측 결과를 역추적하여 얻은 수치와의 상호 검증을 통해, 이 저서에는 다양한 오류 패턴이 있음이 드러났다.[17] 대표적인 예로 프톨레마이오스가 정오에 관측했다고 언급한 측정값들이 체계적으로 30분씩 오차를 보이는데, 마치 오후 12시 30분에 관측한 것처럼 보인다는 점이다.[17]클라우디오스 프톨레마이오스의 학문적 역량 전반과 "고대 과학자 중 가장 뛰어난 인물 중 하나"라는 그의 위치는 여러 현대 학자들, 특히 로버트 R. 뉴턴(Robert R. Newton)이 1977년에 출판한 저서 "클라우디오스 프톨레마이오스의 범죄(The Crime of Claudius Ptolemy)"에서 강력하게 비판받았다. 이 책에서 뉴턴은 프톨레마이오스가 자신의 이론에 맞추기 위해 관측 결과를 조작했다고 주장하며, 프톨레마이오스가 체계적으로 자료를 날조하거나 이전 천문학자들의 자료를 조작했다고 비난했다. 뉴턴은 그를 "과학사상 가장 성공적인 사기꾼"이라고 규정했다.[17] 뉴턴이 지적한 놀라운 오류 중 하나는 프톨레마이오스가 "가장 세심하게 측정하여" 관측했다고 언급한 132년 9월 25일 오후 2시의 추분 관측인데, 실제 추분은 그 전날 오전 9시 54분에 있어야 했다.[17]

프톨레마이오스의 계산 일부를 재검토했던 허버트 루이스(Herbert Lewis)는 뉴턴에 동의하여 "프톨레마이오스는 엄청난 사기꾼이었고, 통계 분석이 가능한 모든 결과는 의심할 여지 없이 사기 행위를 가리키며 우연한 오류를 배제한다"고 주장했다.[17]

뉴턴의 주장을 "박식하고 인상적"이라고 묘사한 사람들도 있지만, 다른 학자들은 그의 결론에 동의하지 않았다.[17] 버나드 R. 골드스타인(Bernard R. Goldstein)은 "유감스럽게도, 뉴턴의 이러한 주장을 뒷받침하는 논증들은 극도로 논쟁적인 문체로 인해 온갖 왜곡, 오해, 과장으로 가득 차 있다."라고 적었다.[17] 오언 진저리치(Owen Gingerich)는 알마게스트에 "매우 의심스러운 수치"가 포함되어 있다는 점,[17] 특히 30시간 오차가 있는 추분 관측의 경우 278년 전 히파르코스가 예측한 것과 완벽하게 일치한다는 점을 지적하면서,[17] 사기라는 표현에는 반대했다.[17]

예일 대학교 방문 연구원이었던 존 필립스 브리튼(John Phillips Britton)은 R.R. 뉴턴에 대해 "프톨레마이오스의 위상과 업적에 대한 그의 주요 결론은 단순히 잘못되었으며, 알마게스트는 위대하며, 아니 사실상 최초의 과학 논문으로 간주되어야 한다고 생각한다"라고 적었다. 그는 이어서 "뉴턴의 연구는 알마게스트의 미세한 구조에 나타나는 많은 어려움과 불일치에 대한 비판적인 주목을 집중시킨다. 특히, 알마게스트가 프톨레마이오스가 실제로 자신의 모형과 매개변수를 어떻게 도출했는지에 대한 역사적 기록이 아니라는 그의 결론은 본질적으로 나의 결론과 같지만, 이 결론에 대한 우리의 이유와 그로부터 도출한 추론은 근본적으로 다르다"라고 덧붙였다.[17]

천체의 겉보기 위치에 관해서는, 『알마게스트』의 이론은 당시의 관측 정밀도 범위 내에서는 성공을 거두었다고 말할 수 있다. 특히, 황경 이론은 간결하고 정밀도가 좋았다. 하지만, 수성에 관해서는 애초에 관측이 충분하지 않아, 성공했다고 말하기 어렵다. 또한, 황위 문제의 다루는 방식에는 이미 언급한 바와 같은 문제가 있었다.

천체의 겉보기 크기의 이론은 문제가 많았다. 이미 언급한 달의 문제뿐만 아니라, 태양과 지구의 거리를 인정하면서도, 그 시반경을 불변으로 하였다. 그리고 달의 시반경은 항상 태양의 그것을 밑돌지 않는다고 하고, 금환일식을 부정하였다.

지구와 행성 두 개 사이의 위치 관계에 관해서는, 『알마게스트』는 극단적으로 현실과 다르지는 않았다. 하지만, 태양을 포함한 세 개의 위치 관계에는 큰 문제가 있었다. 특히, 내행성에 관해서는, 정성적으로 잘못된 배치가 되어 있어, 내행성의 위상 변화를 적절하게 재현할 수 없었다. 중세에는 육안에 의한 관측에 의존했기 때문에, 이 효과는 거리의 변동과 합쳐져 밝기의 변동으로 관측되었다. 내행성의 경우, 실제로는 위상 변화와 거리의 변동의 효과가 상쇄되지만, 『알마게스트』의 이론에 따르면, 항상 태양을 등지게 되어 거리의 변동이 그대로 밝기의 변동에 직결되어, 명백하게 과대한 변동을 예측해 버린다.[17] 참고로, 외행성의 경우에는, 정성적으로는 올바른 밝기의 변동이 예측된다.

하지만, 이러한 문제들은 비교적 주변적인 문제이며, 중세 후반에 일부 수정되었다.

기초에 관한 주요 문제점들은 다음과 같다.

# 아리스토텔레스의 자연학에서는 지구 중심 주위의 등속 원운동만을 천체에 인정했다. 그러므로 주전원이나 지구에서 벗어난 점을 중심으로 하는 이심원은 이 원리에 반한다.

# 프톨레마이오스 자신은 지구 중심 주위가 아닌 등속 원운동을 모두 인정하고 주전원 등을 정당화했다. 하지만 이심원은 회전 속도의 변화를 실질적으로 허용하는 구조로, 아리스토텔레스의 자연학에 크게 반하는 동시에 자신의 가정에도 반하고 있었다.

# 황위 변화 설명을 위해 도입한 주전원 등의 기울기 진동은 원운동 조합으로 실현 가능한지 불명확했으며, 이 문제는 후세에 남겨졌다.

이러한 문제점은 코페르니쿠스의 새로운 이론으로 향하는 계기가 되었다.

이 외에도 행성 운동을 지구 중심으로 보는 것 자체의 전망이 좋지 않았다. 황위 이론의 문제는 그 표현으로도 볼 수 있다. 또한 지구 중심으로 보면 내행성과 외행성의 운동은 매우 다르게 보인다.

7. 현대판

J. L. 하에베르는 《클라우디오스 프톨레마이오스의 잔존하는 모든 작품(''Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia'')》 1.1권과 1.2권(1898년, 1903년)으로 알마게스트를 편집했다.

알마게스트를 영어로 번역하여 출판한 서적은 두 가지가 있다.

- 첫 번째는 메릴랜드 주, 아나폴리스에 있는 세인트존대학교의 R. 케이츠비 탈리아페로가 번역한 것으로, 《서양의 위대한 저서(Great Books of the Western World)의 제16권》에 포함되어 있다.

- 두 번째는 G. J. 투머가 1984년에 번역한 《프톨레마이오스의 알마게스트(Ptolemy's Almagest)》이며, 1998년에 제2판이 출판되었다.[23]

프랑스어 번역본(그리스어 문헌으로부터 번역됨)은 니콜라스 알마에 의해 1813년과 1816년에 두 개의 권으로 출반되었는데, 온라인에서 이용 가능하다.[24]

'''한국어'''

- 프톨레마이오스, 『알마게스트』, 藪內清 옮김, 항성사후생각, 신판 1993년. ISBN 4769907540

'''독일어'''

- Des Claudius Ptolemaus Handbuch der Astronomie|클라우디우스 프톨레마이오스의 천문학 핸드북de, Karl Manithius 번역, 2 vols., 1912년.

8. 기타

참조

[1]

웹사이트

Grec 2389

https://gallica.bnf.[...]

2024-11-23

[2]

웹사이트

PAL: Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116

https://ptolemaeus.b[...]

2024-10-23

[3]

웹사이트

al- Miǵisṭī (translation of Ptolemy) Or. 680

https://digitalcolle[...]

2024-11-23

[4]

웹사이트

PAL: Ptolemy, al-Majisṭī (tr.al-Ḥajjāj)

https://ptolemaeus.b[...]

2024-11-14

[5]

논문

Gerard of Cremona's Latin translation of the Almagest and the revision of tables

2023

[6]

웹사이트

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

2018-02-10

[7]

서적

藪 (1982)

[8]

문서

[[ジャービル・ブン・アフラフ]]は『アルマゲスト修正』で、『アルマゲスト』の惑星のモデルによれば両者の軌道面は交わるとして、この議論を退けた。

[9]

웹사이트

姫路科学館

https://www.city.him[...]

姫路科学館

[10]

문서

[[ジャービル・ブン・アフラフ]]は『アルマゲスト修正』で太陽と水星、金星の順序に異議を唱える。この議論はラテン語にも訳され、一定の影響はあった。

[11]

서적

Eclipses: Calculating and Predicting Eclipses

Springer

[12]

웹사이트

出差

https://eco.mtk.nao.[...]

[13]

문서

同じくギリシア系の天文学で、『アルマゲスト』とは独立に発達したインドの体系も同様であった。

[14]

문서

精度のよい近似近似は12-13世紀のWabkanaiによって、厳密な扱いは14-15世紀の[[アル=カーシー]]によってなされた。

[15]

서적

Regiomontanus and Astronomical Controversy in the Background of Copernicus

McGill-Queen's University Press

[16]

웹사이트

NASA planet fact sheets

https://nssdc.gsfc.n[...]

[17]

문서

金星と太陽の順序を入れ替える議論もあったが、その場合は常に太陽を正面にうける。また、惑星が自ら光を発するという議論もあった。いずれの場合も、距離の変動がそのまま明るさの変動に直結する。

[18]

논문

The Canobic Inscription: Ptolemy's Earliest Work

University Library, Copenhagen

[19]

웹사이트

보관된 사본

http://www.univie.ac[...]

2013-02-14

[20]

서적

알마게스트

[21]

서적

The Cambridge Concise History of Astronomy

[22]

서적

Islamic science and the making of European Renaissance

[23]

서적

Ptolemy's Almagest

Princeton University Press

[24]

웹사이트

Gallica 웹사이트와 PDF 파일

http://gallica.bnf.f[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com