악학궤범

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《악학궤범》은 성현, 유자광 등이 1493년(성종 24년)에 왕명에 따라 편찬한 음악 이론서로, 총 9권 3책으로 구성되어 있다. 연주 의례, 법식, 악기, 노래 가사 등을 담고 있으며, 임진왜란 때 소실될 뻔했으나 1610년에 다시 간행되었다. 이후 여러 차례 복각 및 영인되었으며, 1979년에는 국역본이 간행되어 한국 전통 음악 연구에 기여하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 음악 책 - 대중음악 백과사전

콜린 라킨이 편집한 대중음악 백과사전은 1900년대 초부터 다양한 장르를 포괄하는 방대한 규모의 백과사전 시리즈로, 여러 출판사를 통해 다양한 판본과 스핀오프 시리즈가 발간되었다. - 음악 책 - 금보 (악보)

금보는 1611년에 안상이 편찬을 주도하여 완성된 악보로, 당비파 음악 연구의 중요한 자료이며 조선 시대 향가와 악곡 구조 파악에 도움을 주고, 고려가요와 비파 연주 기법 및 악보를 담아 한국 음악사와 동아시아 문화사 연구에 필수적인 자료로 평가받는다. - 한국의 음악 - 한국음악

한국음악은 한국음악사학, 음악 분류, 전통 음악, 현대 음악, 음악사, 전통 악기, 현대음악 등으로 구성되며, 한국음악사학은 연구와 발전을 다루고, 음악 분류는 유래, 목적, 형태에 따라 이루어지며, 음악사는 시대별 특징을 보여주고, 전통 악기는 국악의 중요한 부분이며, 한국현대음악은 서양음악의 영향을 받아 창작된다. - 한국의 음악 - 장단

장단은 한국 음악의 리듬 기본 단위로, 정악과 민속악에 걸쳐 다양한 종류가 있으며, 장구 등으로 연주되고 박자, 빠르기, 리듬 패턴에 따라 고유한 특징을 지니며 판소리, 산조, 민요 등에서 음악의 분위기와 흐름을 결정한다.

2. 편찬 및 간행

《악학궤범》은 1493년(성종 24년) 성현, 유자광 등이 왕명에 따라 편찬한 음악 이론서로, 총 9권 3책으로 구성되어 있다. 책에는 연주 시의 의례나 법식, 악기의 모습, 노래 가사 등이 수록되어 있다. 임진왜란으로 소실될 위기에 처했으나, 다행히 보존되어 1610년(광해군 2년)에 다시 간행되었다.[3]

임진왜란 이후 악기와 악제는 소실되었지만, 《악학궤범》은 1610년(광해군 2년) 복각되었고, 1655년(효종 6년)과 1743년(영조 19년) 재차 복각되었다. 1933년 고전간행회(古典刊行會)에서 영인본을 간행했고, 1968년 이홍직이 일본에서 임진왜란 이전 판본을 발견하여 연세대학교 인문과학연구소에서 영인본으로 발행했다. 1975년 아세아문화사에서 영인본을 발행했다. 한국 최고(最古) 판본은 1610년 태백산본으로, 서울대학교 도서관에 소장되어 있다. 1979년 민족문화추진회에서 《국역악학궤범》을 간행했다.[3]

2. 1. 편찬 배경 및 참여 인물

《악학궤범》은 성현, 유자광, 신말평(申末平), 박곤(朴棍), 김복근(金福根) 등이 1493년(성종 24년)에 왕명에 따라 편찬한 음악 이론서이다.[3]2. 2. 간행 과정

성현, 유자광 등은 1493년(성종 24년) 왕명에 따라 악학궤범을 편찬하였다. 악학궤범은 총 9권 3책으로 구성된 음악 이론서이다. 임진왜란 때 사라질 뻔했으나 다행히 남아 1610년(광해군 2년)에 다시 간행되었다.[3]2. 3. 임진왜란 이후 복각 및 영인

임진왜란 때 악기와 악제가 불타서 없어졌으나, 《악학궤범》은 다행히 남아 1610년(광해군 2년)에 복각되었다. 이후 1655년(효종 6년)과 1743년(영조 19년)에 다시 복각되었다.[3]1933년 고전간행회(古典刊行會)에서 영인본으로 간행되었으며, 1968년에는 이홍직이 일본에서 임진왜란 이전 판본을 발견하여 연세대학교 인문과학연구소에서 영인본으로 발행하였다. 1975년에는 아세아문화사에서 영인본을 발행하였다. 한국에서 가장 오래된 판본은 1610년의 태백산본(太白山本)으로 현재 서울대학교 도서관에 있다.[3]

1979년에는 민족문화추진회에서 《국역악학궤범》을 간행하였다. 2권으로 나뉘어 1권에는 권1부터 권4까지, 2권에는 권5부터 권9까지를 주석과 함께 설명하고 있다. 국역 대본은 임진왜란 이전 판본인 일본 호사문고(蓬佐文庫)본이다. 1967년에 초판을, 1989년에 중판을 발행했다.[3]

3. 구성 및 내용

《악학궤범》은 성현, 유자광 등이 1493년(성종 24년) 왕명에 따라 편찬한 음악 이론서로, 총 9권 3책으로 구성되어 있다. 책에는 연주 시의 의례나 법식, 악기의 모습, 노래 가사 등이 수록되어 있다. 임진왜란 때 소실될 뻔했으나 다행히 남아 1610년(광해군 2년)에 다시 간행되었다.

임진왜란 이후 악기와 악제가 불타 없어졌으나, 《악학궤범》은 되찾아져 1610년(광해군 2)에 복각되었고, 1655년(효종 6)과 1743년(영조 19)에 다시 복각되었다.

1933년 고전간행회(古典刊行會)에서 영인본으로 간행되었고, 1968년에는 이홍직(李弘稙)이 일본에서 임진왜란 이전 판본을 발견하여 연세대학교 인문과학연구소에서 영인본으로 발행하였다. 1975년 아세아문화사에서 영인본을 발행하였고, 한국에서 가장 오래된 판본은 1610년 태백산본(太白山本)으로 현재 서울대학교 도서관에 소장되어 있다.

1979년 민족문화추진회에서 《국역악학궤범》을 간행하였다. 2권으로 나뉘어 1권에는 권1~권4, 2권에는 권5~권9까지 주석과 함께 설명하고 있다. 국역 대본은 임진왜란 이전 판본인 일본 호사문고본(蓬佐文庫本)이다. 1967년 초판, 1989년 중판이 발행되었다.[3]

각 권의 구성은 다음과 같다.

3. 1. 제1권: 악조(樂調)

성현, 유자광 등이 1493년(성종 24년)에 왕명에 따라 편찬한 음악 이론서인 《악학궤범》의 제1권은 국악 이론을 다루고 있다. 여기에는 음률과 그 산출법 등이 설명되어 있다.[3]3. 2. 제2권: 진설도설(陳設圖說)

제향, 조회 등 의례에서 사용되는 악기의 배치에 대해 설명하고 있다. 〈아악 진설 도설〉과 〈속악 진설 도설〉로 구성되어 있다.[3]3. 3. 제3권: 정재(呈才)

〈고려사 악지 당악정재〉와 〈고려사 악지 속악정재〉로 구성되어 있다.[3]3. 4. 제4권: 성종조 당악정재 도설(成宗朝唐樂呈才圖說)

성종조 당악정재 도설 편으로 수연장, 포구락 등이 설명되어 있다.[3]3. 5. 제5권: 성종조 향악정재 도설(成宗朝鄕樂呈才圖說)

〈성종조 향악정재 도설〉 편이다.[3]3. 6. 제6권 & 제7권: 악기 도설(樂器圖說)

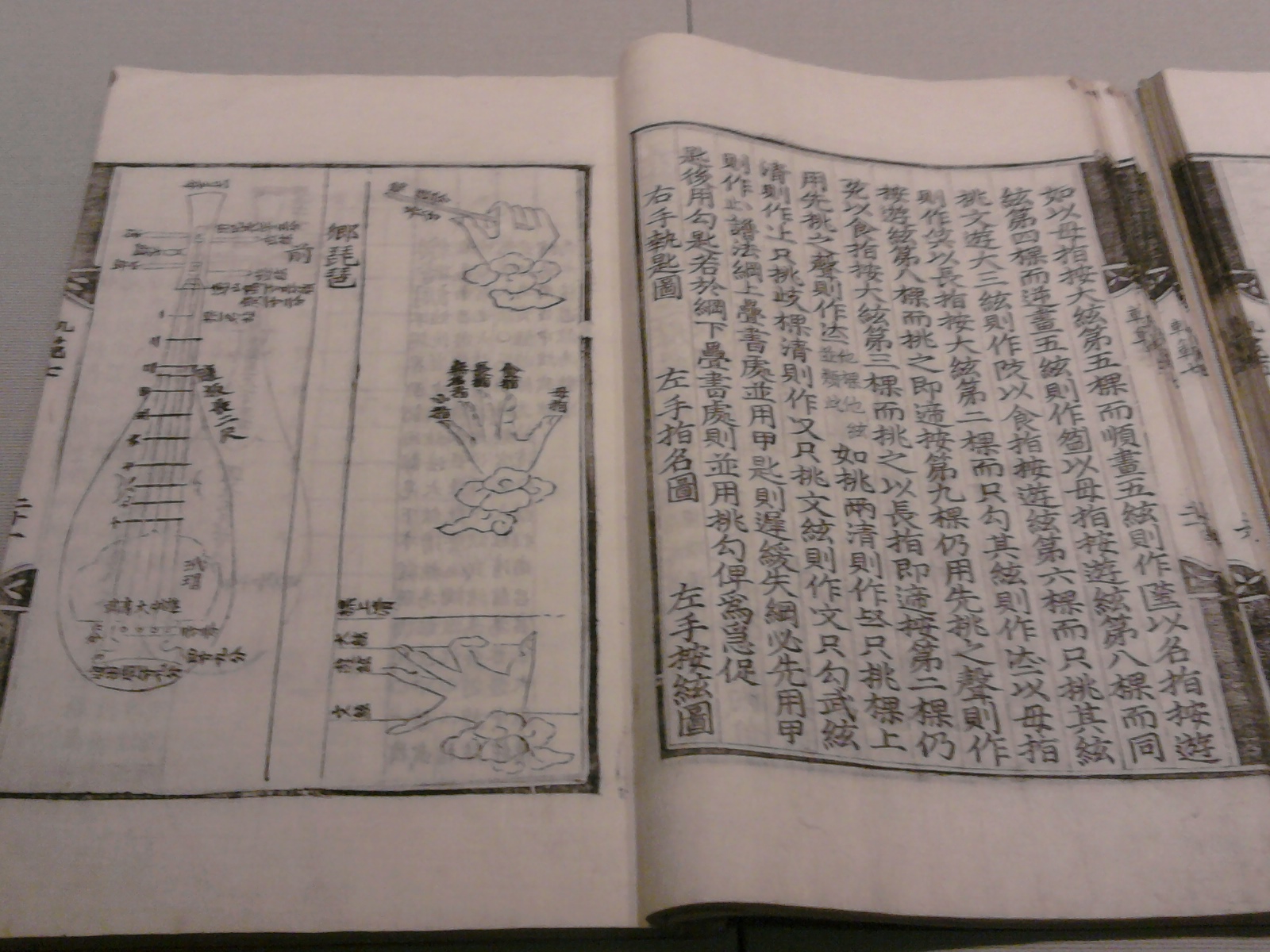

제6권과 제7권은 〈아부 악기 도설〉, 〈당부 악기 도설〉, 〈향부 악기 도설〉 세 편으로 구성되어 있다. 아부(雅部)·당부(唐部)·향부(鄕部)로 나뉜 악기들을 하나씩 그림을 먼저 보이고 상세히 설명하고 있다.[3]

3. 7. 제8권: 의물 도설(儀物圖說)

성현 등이 1493년(성종 24년)에 편찬한 《악학궤범》 제8권은 〈당악정재 의물 도설〉과 〈향악정재 악기 도설〉 두 편으로 구성되어 있으며, 정재에 쓰이는 악기와 의물을 설명하고 있다.[3]3. 8. 제9권: 관복 도설(冠服圖說)

악사, 무동, 여기 등 모든 연행자들의 복식을 그림으로 그리고, 상세한 치수를 기록해 놓았다.[3]4. 현대적 의의 및 영향

1979년 민족문화추진회에서 《국역악학궤범》을 간행하여, 일반인들이 보다 쉽게 《악학궤범》을 접할 수 있게 되었다.[3] 《국역악학궤범》은 2권으로 구성되었는데, 1권에는 권1부터 권4까지, 2권에는 권5부터 권9까지의 내용을 주석과 함께 담고 있다. 국역 대본은 임진왜란 이전 일본 호사문고본(蓬佐文庫本)을 사용하였다. 1967년 초판 발행 이후 1989년에 중판이 발행되었다.[3]

《악학궤범》은 조선 성종대에 편찬된 음악 이론서로, 임진왜란 때 소실될 위기를 겪었으나, 이후 여러 차례 복각 및 영인되어 현대까지 전해지고 있다. 특히, 《국역악학궤범》 발간을 통해 한국 전통 음악 연구의 중요한 자료로서 그 가치를 더욱 인정받고 있다.

5. 관련 사진

- -|]]

참조

[1]

문서

로마자 음역

[2]

문서

의미역

[3]

간행물

악학궤범(樂學軌範)

한국학중앙연구원

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com