장단

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

장단은 한국 전통 음악에서 사용되는 리듬의 유형을 의미하며, 정악 장단과 민속악 장단으로 구분된다. 정악 장단은 궁중 음악과 상류층의 풍류 음악에 사용되며, 장구로 연주되는 상영산, 세령산, 도드리, 취타, 가곡, 가사, 시조 장단 등이 있다. 민속악 장단은 잡가, 민요, 판소리 등에 사용되며, 굿거리, 도드리, 세마치, 엇모리, 자진모리, 중모리, 중중모리, 진양조, 휘모리, 엇중모리 등 다양한 종류가 있다. 장구는 장단을 연주하는 주요 악기이며, 채와 궁채를 사용하여 다양한 소리를 낸다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 음악 - 악학궤범

《악학궤범》은 성종 때 편찬된 조선 전기 음악 이론과 실제 연주 지침을 담은 종합적인 음악서로, 음악 이론, 의례, 정재, 악기, 복식 등을 상세히 다루어 조선 전기 음악 문화의 정수를 보여주는 중요한 유산이다. - 한국의 음악 - 한국음악

한국음악은 한국음악사학, 음악 분류, 전통 음악, 현대 음악, 음악사, 전통 악기, 현대음악 등으로 구성되며, 한국음악사학은 연구와 발전을 다루고, 음악 분류는 유래, 목적, 형태에 따라 이루어지며, 음악사는 시대별 특징을 보여주고, 전통 악기는 국악의 중요한 부분이며, 한국현대음악은 서양음악의 영향을 받아 창작된다.

2. 정악 장단

정악(正樂)은 궁중 음악과 상류층이 즐기던 풍류 음악을 통칭하는 말로, 장구로 장단을 연주한다. 영산회상, 가곡, 시조, 취타 등 다양한 음악에 쓰인다. 정악 장단은 느린 음악에는 혼합박자가, 보통 빠르기에는 도드리가, 빠른 음악에는 타령이 주로 쓰인다. 민속악에서는 굿거리 장단을 쓰는 반면, 정악에서는 도드리 장단을 쓴다.[1]

2. 1. 상영산 장단

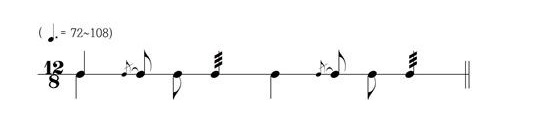

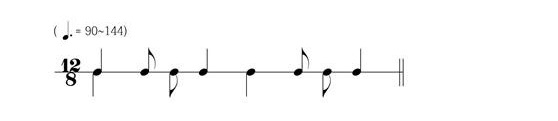

상영산 장단(上靈山長短)은 매우 느린 10박으로, 한 박을 2분음표로 표시하면 10/2박자이고, 한 박을 점4분음표로 표시하면 10/8+8+8 박자가 된다. 아주 느린 경우에는 20박으로 헤아리기도 한다.[1] 상영산 장단은 영산회상의 상영산·중영산, 여민락 1장~3장, 보허자·보허사 1~4장에 쓰인다.[1]2. 2. 세령산 장단

세령산 장단(細靈山長短)은 상영산 장단과 같이 10박 구조는 같으나, 좀 더 빠르게 연주되므로 변주하여 친다. 한 박을 2분음표로 표시하면 10/2박자이고, 한 박을 점4분음표로 표시하면 10/8+8+8박자가 된다. 세령산 장단은 영산회상의 세령산, 가락더리, 여민락 4~7장, 보허사 5~7장에 쓰인다.[1]2. 3. 도드리 장단

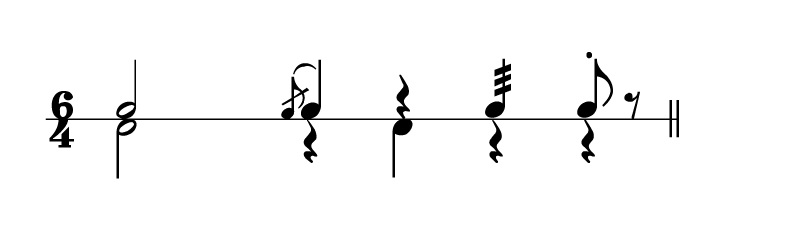

도드리 장단(還入長短)은 정악에서 가장 많이 쓰이는 장단으로, 보통 빠르기의 6박이다. 한 박을 4분음표로 표시하면 6/4박이 된다.[1] 영산회상, 가사, 잡가 등에 두루 쓰인다.[1] 도드리 장단은 악곡에 따라 치는 법이 다른데, 상현도드리·하현도드리, 밑도드리·윗도드리, 염불도드리, 가사인 백구사·춘면곡·건곤가·어부사·황계사·길군악·수양산가, 매화타령에 쓰이는 것이 있다.[1]2. 4. 취타 장단

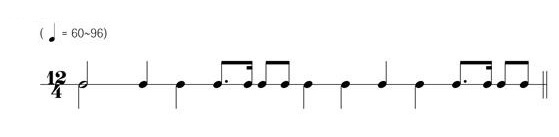

취타 장단은 행진 음악에 사용되는 12박 장단이다. 한 박을 4분음표로 나타내면 12/4박자가 된다.[1]2. 5. 가곡 장단

가곡(歌曲)에서 초수대엽·이수대엽·중거·평거 등 가곡 전바탕 중 편락(編樂)·편수대엽(編數大葉)·언편(言編)을 제외하고는 모두 매우 느린 16박 장단으로 되어 있다. 한 박을 4분음표로 나타내면 16/4박이 된다. 이 장단은 옛 악보(古樂譜)의 16정간과 같은 형태로 되어 있다. 편락·편수대엽·언편은 보통 빠르기의 10박으로 되어 있다.[1]2. 6. 가사 장단

십이가사 중 일부는 6박 도드리 장단을, 일부는 5박 장단을 사용하며, 권주가는 불규칙 장단이다.[1]2. 7. 시조 장단

시조 장단은 5박 장단과 8박 장단이 교대로 쓰인다. 한 박을 4분음표로 나타내면 5/4박과 8/4박이 된다.3. 민속악 장단

민속악에서 쓰이는 장단은 다양하며, 연주 형태와 지역에 따라 다른 악기와 장단을 사용한다. 잡가, 민요의 장단은 장구로 치고, 판소리 장단은 소리북으로 치며, 입창의 장단은 소고로 친다. 민속 기악곡은 모두 장구로 연주한다.

판소리, 산조, 남도 잡가, 남도 입창, 남도 민요에는 진양조, 중모리, 중중모리, 자진모리 장단이 많이 쓰인다. 반면 경기 무용음악, 경서도 입창, 경서도 잡가, 경서도 민요에는 도드리, 굿거리, 타령, 세마치 장단이 많이 쓰인다. 각 지방 농악과 무속음악에서는 굿거리형 장단이 중심이 되지만, 지방마다 독특하고 잘 알려지지 않은 장단도 많다.

3. 1. 굿거리

세마치 장단과 함께 민속악에서 가장 많이 사용되는 12박 장단으로, 민요, 산조, 판소리, 무속음악/무악[3], 무용 음악 등 국악 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고 있다. 구음[4]은 '덩기덕 쿵 더러러러 쿵기덕 쿵 더러러러'이다.굿거리 장단은 세마치 장단과 함께 민속 음악에서 가장 많이 연주되는 12박 장단이다. 굿거리 장단의 기본 리듬은 ‘(덩기덕 쿵 더러러러 쿵기덕 쿵 더러러러)’이다. 판소리, 산조, 무악, 춤곡 등 다양한 경우에 연주된다. 예를 들어, 굿거리는 「닐리리야」, 「한강수 타령」, 「풍년가」와 같은 민요에서 연주된다. 서울, 경기, 전라도의 굿에서 연주된다. 이 경우 서울이나 경기 지역에서는 주로 피리, 해금, 장구로 구성되며, 전라도 굿에서는 징을 추가한다.

3. 2. 도드리

도드리 장단은 궁중음악과 민속음악에 두루 쓰이는 장단으로, 용도에 따라 박자와 리듬이 달라진다.[5] 보통 빠르기의 6박으로, 한 박을 4분음표로 표시하면 6/4박이 된다.영산회상[5] 가운데 도드리류 곡에서는 8/18박자나 6/4 박자로 쓰이고, 가사 〈춘면곡[6]〉, 〈죽지사[7]〉 등에서는 8/18박자, 판소리에서는 6/2박자가 도드리 장단으로 쓰인다.

이 외에도 무용 반주 장단으로는 〈처용무〉, 〈포구락〉, 〈가인전목단〉과 같은 궁중무용이나, 경기 무속 무용, 삼현육각 반주에 의한 삼현도드리[8] 등도 도드리 장단으로 연주한다.

도드리 장단은 악곡에 따라 치는 법이 다른데, 다음과 같이 분류할 수 있다.

도드리 장단으로 된 음악은 장중하고 완만하며 꿋꿋한 느낌을 준다.

3. 3. 세마치

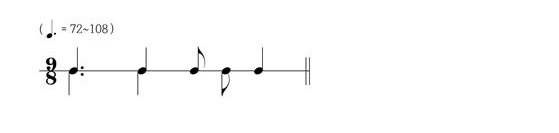

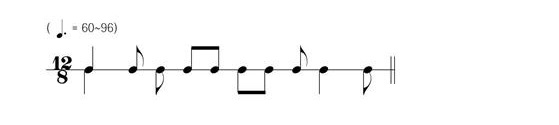

국악에서 쓰이는 장단으로 여러 가지 장단형이 있으나, 흔히 말하는 '''세마치'''는 경기 민요와 같이 조금 빠른 3박의 장단형이다. 이 장단은 3분 박으로 나뉘므로 보통 9/8박으로 적는다. '''세마치''' 기본 장단의 구음은 '덩덩덕쿵덕'이다.세마치장단은 다양하게 변형하여 칠 수 있다. 전통 민속 음악에는 여러 종류가 있는데, 판소리 장단은 북으로 연주되며, 입창의 장단은 소고로 연주된다. 모든 전통 기악 음악의 장단은 장구로 연주된다.

‘세마치’는 ‘세 번에 끝낸다’는 뜻으로, 세 번 연주한다는 의미이다. 기본 리듬은 (덩덩덕쿵덕)이다. 세마치 장단은 약간 빠른 세 박자 장단이다. 한 장단을 세 박으로 나누어 9/8박자 장단을 연주할 수 있다. 세마치 장단으로 연주되는 음악은 경쾌하고 씩씩한 느낌을 준다. 세마치 장단은 판소리와 농악에서 연주되는 장단 중 하나이다. 양산도, 긴방아타령, 진도아리랑, 도라지타령 등에서 연주된다.

3. 4. 엇모리

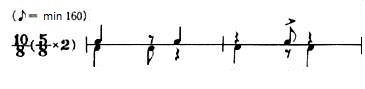

엇모리는 일정한 박자가 계속 반복되는 장단이 아니라 빠른 3박과 2박이 혼합된 10박의 특이한 장단이다. 치는 법은 '더엉궁 따악 구웅 궁 따악'이다. 판소리, 산조 등에 쓰인다.엇모리는 중, 도사, 범, 장수 등 특수 인물이 나오는 대목에서 쓰이며 유명한 대목은 심청가의 중 내려오는 데, 흥보가의 중 내려오는 데, 적벽가의 자룡이 나오는 데, 수궁가의 도사 나오는 데이다.[1]

엇모리는 장단을 번갈아 가며 진행한다는 뜻이다. 기본 리듬은 (더엉궁 따악 구웅 궁 따악)이다. 엇모리 장단은 매우 빠른 템포로 연주되며, 10/8박자 장단이다. 특이하게도 동일한 리듬의 반복 대신 3박과 2박이 교차하는 형식으로 구성된다. 엇모리 장단은 판소리와 산조에서 연주된다. 엇모리 장단은 속도에 따라 늦은 엇모리와 빠른 엇모리로 나뉜다. 판소리는 주로 늦은 엇모리와 빠른 엇모리 장단으로 구성된다. 산조는 주로 늦은 엇모리 장단으로 구성된다.[1]

3. 5. 자진모리

국악의 판소리·산조에서 쓰이는 비교적 빠른 12박의 장단이다. 1박을 8분음표로 나타내면 8분의 12박자가 된다. 그러나 일반적으로 3박을 묶어 1박으로 치기 때문에 4박이 한 장단이 된다. 치는 법은 '덩 쿵 쿵덕쿵'이다.자진모리는 어느 것을 길게 나열하거나 극적이고 긴박한 대목에 쓰인다. 자진모리 장단으로 유명한 대목은 〈춘향가〉의 나귀안장·술상 차리는 데·신연맞이·어사출도, 〈심청가〉의 좇느질·심봉사 물에 빠지는 데·인당수 바람 부는 데 〈흥보가〉의 놀보심술, <적벽가>의 자룡이 활 쏘는 데·적벽가 불지르는 데이다. '자진모리'는 '자주' 장단을 의미한다. 기본 리듬은 (덩 쿵 쿵덕쿵)이다. 자진모리 장단은 판소리나 산조에서 연주되는 빠르고 8~12박의 장단이다. 세 박을 한 번에 칠 수 있으며, 이 경우 한 장단은 네 박과 같다. 자진모리 장단의 음악은 활동적이고 매혹적인 느낌을 준다. 자진모리 장단은 주로 판소리, 산조, 농악, 무가에서 연주되며, 특히 극적이고 긴박한 부분에서 사용된다.

3. 6. 중모리

국악 장단의 하나로, 판소리, 산조, 민요 등에 쓰이는 12박 장단이다.[1] 보통 빠르기의 12박으로 대개 1박을 4분음표로 나타내어 12/4박자로 적는다.[1] 치는 법은 '덩 궁 딱 궁 딱 딱딱 궁 궁 딱 구 웅 궁'이다.[1] 판소리에서 중모리는 서술적인 대목이나 서정적인 대목에서 쓰인다.[1] 중모리 장단으로 부르는 유명한 대목은 〈춘향가〉의 쑥대머리, 〈흥보가〉의 가난타령 등이 있다.[1]

3. 7. 중중모리

중중모리는 흥겹거나 몸부림치며 통곡하는 대목 등에 쓰이는 12박 장단이다.[1] 중중모리 장단으로 부르는 유명한 대목으로는 〈춘향가〉의 기산영수·자진사랑가·춘향 어머니 나온다·군로사령·어사와 장모, 〈심청가〉의 심봉사 통곡·아기 어르는데·봉사들 춤추는 데, 〈흥보가〉의 겨울동자 걸거자·제비 노정기·제비 후리러 나가는 데, 〈수궁가〉의 토기화상·가자 어서가·고고천변 등이 있다.[1]

3. 8. 진양조

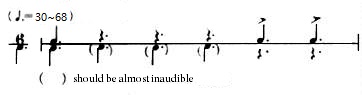

판소리·산조에 쓰이는 가장 느린 장단이다. 6박(拍)이 한 각(刻·脚)이 되고 4각이 모여 한 장단(24박)이 된다. 제1각은 미는 소리에, 제2각은 다는 소리에, 제3각은 맺는 소리에, 제4각은 푸는 소리에 치는데, 소리의 맺고 푸는 데 따라 각의 수효는 넘나든다. 진양 장단으로 부르는 소리는 한가하고 유유하거나 장엄하고 유장하거나 우는 서정적인 대목에서 많이 불린다. 진양 장단으로 부르는 유명한 대목은 〈춘향가〉의 적성가(赤城歌), 긴 사랑가, 옥중가(獄中歌), 〈심청가〉의 범피중류, 〈적벽가〉의 고당상(高堂上) 등이 있다.

3. 9. 휘모리

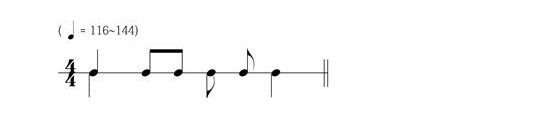

휘모리(전라도 방언: 휘머리)는 회오리 바람처럼 매우 빠르게 휘몰아치는 장단으로, 판소리·산조에서 쓰이는 가장 빠른 장단이다.[1] 첫 박은 덩을 크게 치고, 제3박 후반을 채로 강하게 친다. 4/4박자나 12/8박자로 적으며, 4박에 '덩 덩 쿵덕 쿵'으로 친다.[1]휘모리 장단은 매우 분주한 대목에서 쓰인다.[2] 〈춘향가〉의 신연맞이 끝,〈흥보가〉의 흥보 박 타는 대목 등이 대표적이다.[2]

3. 10. 엇중모리

엇중모리는 판소리에서 쓰이는 장단의 하나로 보통 빠르기의 6박이다. 치는 법은 '덩 궁 딱 궁 딱 궁'이다. 윗사람에게 사연을 아뢰는 대목이나 판소리의 맨 끝 대목에 쓰인다.[1] 유명한 대목은 〈춘향가〉의 "회동성참판 영감께서"와 〈수궁가〉의 "이내 근본을 들어라"이다.[1]4. 장단의 표기 및 연주

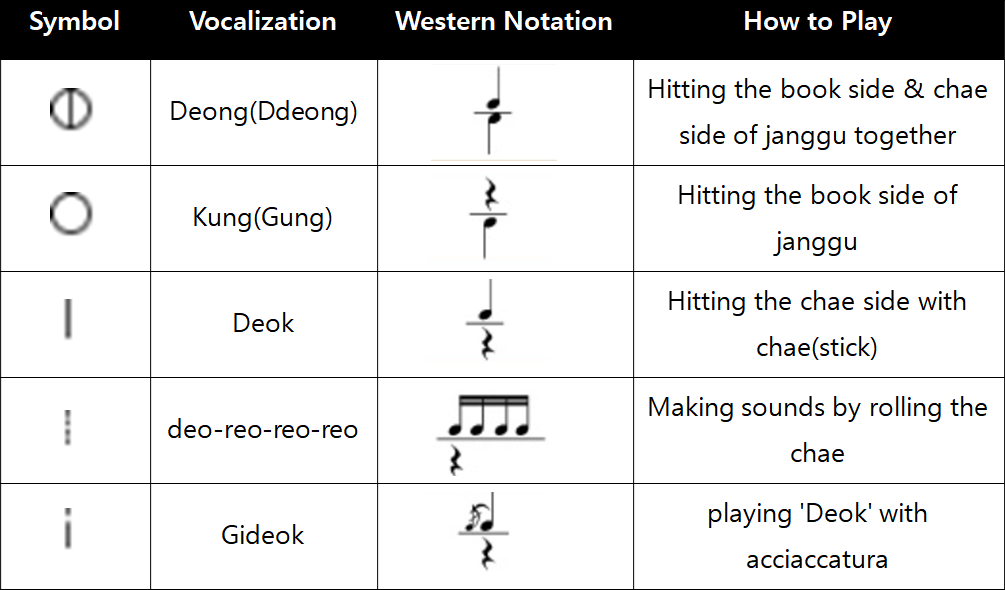

장구를 연주할 때는 보통 오른손으로 채를 사용하고 왼손에는 아무것도 들지 않는다. 하지만 야외 음악이나 사물놀이를 연주할 때는 왼손으로 궁채를 사용한다. 또한 채편의 가운데 부분을 치는 것이 일반적이지만, 예외적으로 독주나 실내악을 연주할 때는 작은 소리가 나는 채편의 모서리를 사용하기도 한다.

참조

[1]

문서

불교음악

[2]

문서

한국의 전통 기악곡중 하나

[3]

문서

무의식에 행해지는 모든 음악. '굿'이라고도 함.

[4]

문서

한국 전통음악의 기악연주에서 악기에서 나오는 소리를 실제의 소리에 가깝도록 의성화하여 입으로 소리내어 부를 수 있도록 문자로 기록한 독보법.

[5]

문서

한국 전통음악 가운데 궁중이나 민간에서 연주되던 현악합주곡

[6]

문서

조선후기부터 현재까지 가창되는 작자·연대 미상의 12가사의 하나.

[7]

문서

조선후기부터 현재까지 가창되는 작자·연대 미상의 12가사의 하나.《건곤가(乾坤歌)》라고도 함.

[8]

문서

영산회상을 이루는 다섯 번째의 곡

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com