파란트로푸스 보이세이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

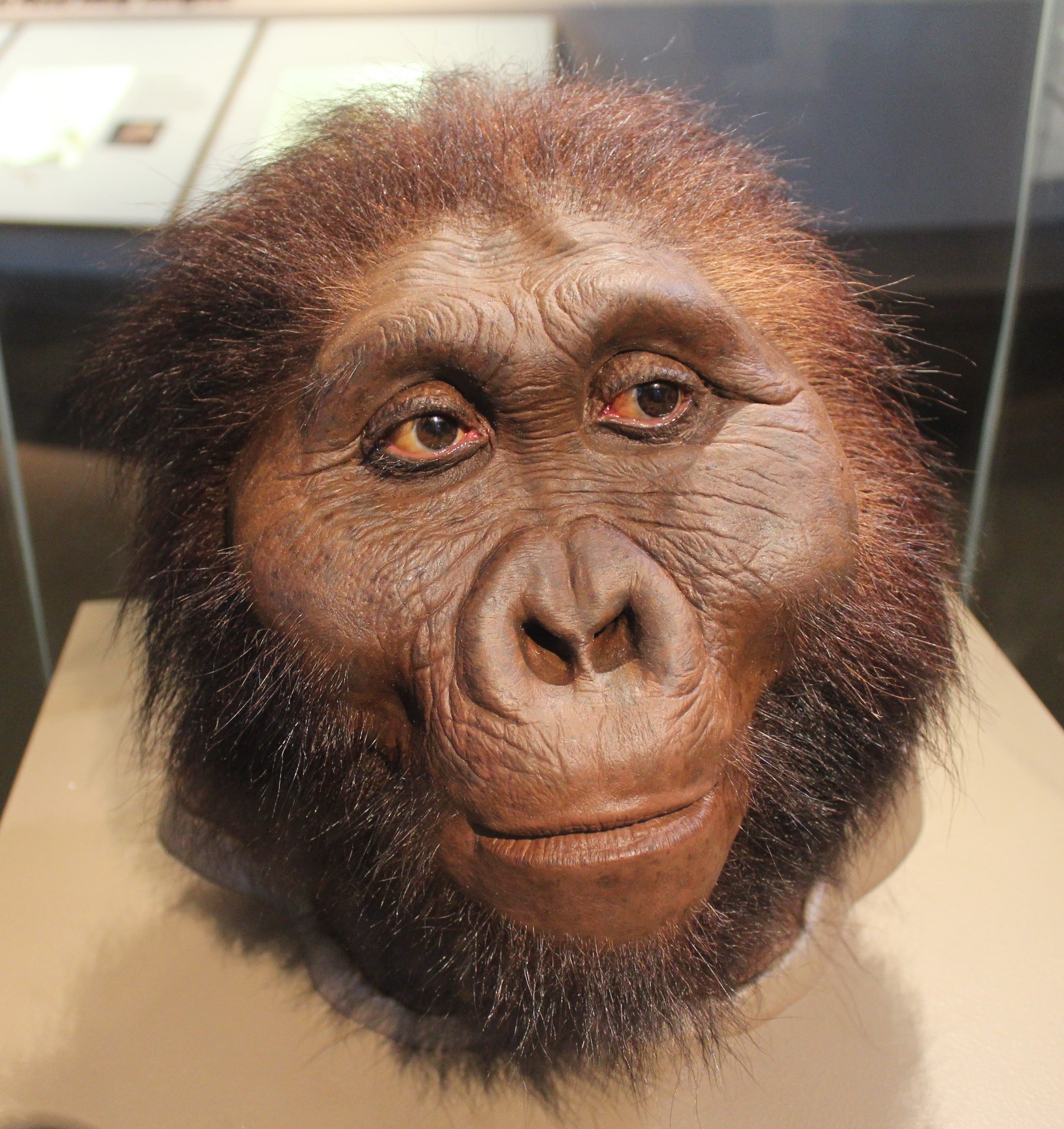

파란트로푸스 보이세이(Paranthropus boisei)는 약 230만 년 전에서 134만 년 전까지 동아프리카에 서식했던 멸종된 호미닌 종이다. 1959년 탄자니아에서 발견된 두개골 화석(OH 5)을 기반으로 명명되었으며, '강건한 오스트랄로피테쿠스'로 분류된다. 강력한 턱과 큰 어금니를 가진 것이 특징이며, 주로 딱딱한 음식보다는 풀과 사초류와 같은 C4 식물을 섭취했을 것으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 파란트로푸스 - 파란트로푸스 아에티오피쿠스

파란트로푸스 아에티오피쿠스는 약 260만~330만 년 전 아프리카 동부에 살았던 파란트로푸스속의 초기 종으로, '강건한 오스트랄로피테쿠스'라고도 불리며 두개골 KNM WT 17000("블랙 스컬")을 통해 알려져 있고, 파란트로푸스 보이세이의 조상으로 여겨지나 분류학적 위치와 유효성에 대한 논쟁이 있으며 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스와 유사한 특징을 가진다. - 파란트로푸스 - 파란트로푸스 로부스투스

파란트로푸스 로부스투스는 플라이스토세에 살았던 멸종된 호미닌의 일종으로, 남아프리카에서 화석이 발견되었으며, 튼튼한 턱과 큰 어금니를 가졌고, 잡식성이었으며 뼈 도구를 사용했을 가능성이 제기된다. - 1959년 기재된 화석 분류군 - 아라리페수쿠스

아라리페수쿠스는 백악기 시대 남아메리카, 아프리카, 마다가스카르에 서식했고 곤드와나 기원을 시사하는 화석이 발견되었으며 튀어나온 주둥이, 큰 눈, 골배엽을 가진 육지 활동에 적합했을 것으로 추정되는 멸종된 악어형류 속이다. - 1959년 기재된 화석 분류군 - 난창고사우루스

난창고사우루스는 트라이아스기 후기에 동남아시아에 살았던 약 2.5m의 육식성 파충류로, 길고 좁은 턱과 날카로운 이빨로 어류와 수생 무척추동물을 사냥했을 것으로 추정되며, 어룡의 조상 또는 에오수키아와 연관성이 제기된다. - 플라이스토세 아프리카의 포유류 - 호모 에렉투스

호모 에렉투스는 약 200만 년 전부터 10만 년 전까지 생존하며 직립 보행을 하고 아슐리안 석기를 제작했으며 불을 사용한 최초의 인류로 추정되는 종이다. - 플라이스토세 아프리카의 포유류 - 오스트랄로피테쿠스

오스트랄로피테쿠스는 420만 년 전부터 200만 년 전까지 아프리카에 살았던 초기 인류 속으로, 작은 뇌와 이족보행 능력을 지녔으며, 다양한 종과 화석 증거를 통해 호모 속의 조상일 가능성이 제기되는 등 인류 진화 연구에 중요한 자료이다.

2. 연구사

1930년대부터 메리와 루이스 리키 부부는 탄자니아에서 발굴 작업을 진행했지만, 제2차 세계 대전 발발로 인해 중단되었다.[2] 1951년 복귀 후 몇 년 동안 고대 도구와 멸종된 포유류의 화석을 주로 발견했다.[2] 1955년 올두바이 협곡에서 호미닌의 어린이 송곳니와 큰 어금니 (OH 3)를 발굴했다.[3]

1959년 7월 17일 아침, 루이스는 몸이 좋지 않아 캠프에 머물렀고 메리가 Bed I의 프리다 리키 골짜기로 나갔다.[4] 오전 11시경, 메리는 땅에서 두개골의 일부로 보이는 것(OH 5)을 발견했다.[5] 발굴팀은 노출된 부분을 풍화로부터 보호하기 위해 돌을 쌓았다.[6] 다음날 사진작가 데스 바틀렛이 기록하는 가운데 본격적인 발굴이 시작되었다.[6] 부분적인 두개골은 8월 6일에 완전히 발굴되었지만, 너덜지대에 흩어져 있는 파편들로부터 재구성해야 했다.[7] 루이스는 그 다음 주에 이 발견과 그 맥락에 대한 짧은 요약을 발표했다.[8]

루이스는 치아 발달을 근거로 OH 5가 미성년자 또는 청소년이라고 판단했고, 리키 부부는 이를 "디어 보이"라는 별명으로 불렀다.[9] 두개골과 턱을 재구성한 후, 신문들은 큰 어금니와 턱이 호두까기 인형과 닮았다는 이유로 "너트크래커 맨"이라고 불렀다.[10] 리키 부부의 동료인 필립 토비아스 역시 이 별명을 지은 것으로 알려져 있다.[11] 두개골은 발견 후 케냐로 옮겨졌고, 1965년 1월까지 그곳에 보관되어 있다가 탄자니아 국립 박물관의 인류관에 전시되었다.[12]

루이스 리키는 1959년 8월 15일 OH 5 표본을 기반으로 새로운 속과 종인 "진잔트로푸스 보이세이"(''Zinjanthropus boisei'')를 명명했다.[21] 속명은 동아프리카의 중세 용어인 "잔지"에서 유래했으며, 종명은 리키 부부의 후원자인 찰스 왓슨 보이세를 기리기 위해 지어졌다.[21] 그는 처음에 "티타노호모 미라빌리스"("놀라운 티탄 같은 인간")라는 이름을 고려했다.[22]

얼마 후 루이스는 벨기에령 콩고 레오폴드빌(현재 킨샤사, 콩고 민주 공화국)에서 열린 제4회 범아프리카 선사학 학회에 "''진.'' ''보이세이''"를 발표했다.[3] 그러나 당시 단일 표본에 근거하여 새로운 속을 설정하는 것에 대한 반대가 있었고, 학회는 대체로 "진잔트로푸스"를 거부했다.[23] 레이먼드 다트는 "미세스 플레스" 표본이 어느 어두운 밤에 '디어 보이'를 만났다면 무슨 일이 벌어졌을까"라는 농담을 하기도 했다.[23]

1960년, 미국의 인류학자 존 탤벗 로빈슨은 "진잔트로푸스"와 ''파란트로푸스'' 간의 차이점이 OH 5의 크기 때문이라고 지적하며, ''P. 보이세이''로 재분류할 것을 제안했다.[24] 하지만 루이스는 이 제안을 거부했다.[24] 1967년, 남아프리카 고인류학자 필립 V. 토비아스가 OH 5에 대한 더 자세한 설명을 제공하면서 ''P. 보이세이''가 ''P. 로부스투스''의 동아프리카 변종인지에 대한 논쟁이 이어졌다.[3] 토비아스와 루이스는 "진잔트로푸스"를 유지했지만, ''파란트로푸스''를 오스트랄로피테쿠스의 아속으로 간주하여 ''Australopithecus ("Zinjanthropus") boisei''로 표기할 것을 제안했다.[3] ''파란트로푸스''를 ''오스트랄로피테쿠스''와 동의어로 만드는 것은 1951년 인류학자 셔우드 워시번과 브루스 D. 패터슨이 처음 제안했으며, 이들은 호미닌 속을 ''오스트랄로피테쿠스''와 ''호모''로만 제한할 것을 권고했다.[25]

루이스는 OH 5가 약 50만 년 정도 되었을 것으로 추정했지만, 1965년 미국의 지질학자 가니쓰 커티스와 잭 에버든은 오버레이 응회암(화산재) 층에서 나온 정장석 결정을 칼륨-아르곤 연대 측정법을 사용하여 OH 5의 연대를 175만 년 전으로 측정했다.[13] 이러한 지질 연대 측정 적용은 당시 전례가 없었다.[14]

최초로 확인된 턱뼈인 Peninj 1은 1964년 올두바이 협곡 북쪽의 나트론 호에서 발견되었다.[43][15][16] 1966년부터 1975년까지, 에티오피아의 슁구라 층, 케냐의 코비 포라와 체소완자, 에티오피아의 오모와 콘소에서 얼굴 골격의 특징을 보여주는 여러 표본들이 보고되었다. 1970년 코비 포라에서 발견된 보존 상태가 좋은 두개골 KNM-ER 406이 대표적이다.[43] 1997년, 두개골과 턱뼈를 모두 갖춘 최초의 표본(그리고 가장 큰 표본 중 하나)인 KGA10-525가 콘소에서 발견되었다.[17] 1999년, 말라위의 말레마에서 턱뼈가 발견되어, 이 종의 최남단 분포 지역이 올두바이 협곡에서 2000 km 이상 확장되었다.[43]

2013년에 발견된 OH 80(팔과 다리가 있는 고립된 치아)은 얼굴 골격과 관련된 ''P. 보이세이''의 최초의 명확한 신체 요소이다. 이전에는 모호한 진단적 두개골 요소가 없는 신체 유해가 이 종에 불확실하게 할당되었는데, 작은 턱뼈 조각과 관련된 부분 골격 KNM-ER 1500이 그 예이다.[18] 2015년, 미국의 고인류학자 마이클 라그는 OH 80을 기반으로 코비 포라에서 발견된 고립된 상완골 표본 KNM-ER 739, 1504, 6020 및 1591을 ''P. 보이세이''에 할당할 것을 권고했다.[19] 2020년, 최초로 연결된 손뼈인 KNM-ER 47000(거의 완전한 팔도 포함)이 케냐의 일레레트에서 보고되었다.[20]

''파란트로푸스'' 속(일명 "강건한 오스트랄로피테쿠스")은 일반적으로 ''P. 로부스투스'', ''P. 에티오피쿠스'' 및 ''P. 보이세이''를 포함한다.[43] ''파란트로푸스''가 유효한 자연적 집단(단계통군)인지, 아니면 유사한 외형을 가진 호미닌의 무효한 집단(측계통군)인지에 대한 논쟁이 있다. 이러한 종에서는 골격 요소가 매우 제한적이므로 서로 및 다른 오스트랄로피테쿠스와의 친화성을 정확하게 측정하기 어렵다. 턱은 단일 계통성에 대한 주요 주장이지만, 그러한 해부학적 구조는 식단과 환경의 영향을 크게 받으며, ''P. 보이세이''와 ''P. 로부스투스''에서 독립적으로 진화했을 가능성이 크다.[43] 단일 계통성 지지자들은 ''P. 에티오피쿠스''가 다른 두 종의 조상이거나 조상과 밀접한 관련이 있다고 간주한다. 측계통성 지지자들은 이 세 종을 오스트랄로피테쿠스 속에 ''A. 보이세이'', ''A. 에티오피쿠스'' 및 ''A. 로부스투스''로 할당한다.[43]

''P. 보이세이''가 기술되기 전, 로버트 브룸과 존 탤벗 로빈슨은 ''P. 로부스투스''와 ''A. 아프리카누스''(당시 유일하게 알려진 오스트랄로피테쿠스)가 두 개의 뚜렷한 계통이라고 계속 주장했다. 그러나 유물이 확실하게 연대가 측정되지 않았고, 실제로 여러 호미닌 계통이 있는지, 아니면 인간으로 이어지는 단 하나의 계통만 있는지에 대한 논쟁이 있었다. 1975년, ''P. 보이세이'' 두개골 KNM-ER 406이 일반적으로 ''파란트로푸스''가 ''호모''의 자매 분류군이며, 당시에는 ''A. 아프리카누스''만 포함했던 일부 ''오스트랄로피테쿠스'' 종에서 모두 발전한 것으로 간주되는 ''H. 에르가스터''/''에렉투스'' 두개골 KNM ER 3733와 동시대인임이 입증되었다.[26] 1979년, 동아프리카에서 ''A. 아파렌시스''를 기술한 지 1년 후, 인류학자 도널드 조핸슨과 팀 D. 화이트는 ''A. 아파렌시스''가 대신 ''호모''와 ''파란트로푸스'' 사이의 마지막 공통 조상이고, ''A. 아프리카누스''는 ''파란트로푸스'' 계통의 가장 초기의 구성원, 또는 적어도 ''P. 로부스투스''의 조상이라고 제안했다. 왜냐하면 ''A. 아프리카누스''는 ''P. 로부스투스'' 이전에 남아프리카에 서식했고, ''A. 아파렌시스''는 당시 대략 350만 년 전으로 가장 오래 알려진 호미닌 종이었기 때문이다.[26] 현재, 가장 오래 알려진 남아프리카 오스트랄로피테쿠스("리틀 풋")는 367만 년 전으로 거슬러 올라가 ''A. 아파렌시스''와 동시대이다.[27]

이러한 주장은 호미닌 가계도를 어떻게 그리는지에 근거하며, 서로 간의 ''오스트랄로피테쿠스'' 종의 정확한 분류는 매우 논쟁적이다. 예를 들어, 남아프리카 ''A. 세디바''(''A. 아프리카누스''에서 진화)가 ''호모''의 조상 또는 조상과 밀접한 관련이 있다고 간주되면, 이는 ''A. 아프리카누스''가 ''파란트로푸스''보다 ''호모''와 더 밀접하게 관련되도록 할 수 있다. 이는 에티오피아 ''A. 가르히''를 ''A. 아프리카누스'' 대신 ''P. 에티오피쿠스''의 조상으로 남게 할 것이다(''파란트로푸스''가 단일 계통군이고, ''P. 에티오피쿠스''가 동아프리카에서 ''A. 가르히''만 존재하던 시기에 진화했다고 가정).[28]

''P. 보이세이''와 ''P. 에티오피쿠스''가 모두 동아프리카에서 알려져 있고, ''P. 에티오피쿠스''는 두개골 KNM WT 17000과 몇 개의 턱, 고립된 치아에서만 확실하게 확인되므로, ''P. 에티오피쿠스''를 ''P. 보이세이''에 포함해야 하는지, 아니면 시원함에서 비롯된 차이가 종의 구분을 정당화하는지에 대한 논쟁이 있다.[43] 전체 계통을 논의할 때 ''P. 보이세이'' sensu lato("광의의 의미")와 ''P. 보이세이'' sensu stricto("협의의 의미")라는 용어를 각각 ''P. 에티오피쿠스''를 ''P. 보이세이''에 포함하거나 제외하는 데 사용할 수 있다.[43]

''P. 에티오피쿠스''는 속의 가장 초기의 구성원으로, 에티오피아 오모 키비쉬 지층에서 발견된 가장 오래된 유물이 260만 년 전(플라이오세 말)에 연대가 측정되었다.[30] ''P. 에티오피쿠스''는 그보다 훨씬 전인 최대 330만 년 전에 당시 넓었던 케냐의 범람원에서 진화했을 가능성이 있다.[29] 가장 오래된 ''P. 보이세이'' 유물은 230만 년 전 말레마에서 발견되었다.[30] ''P. 보이세이''의 가장 최근 기록은 올두바이 협곡(OH 80)에서 약 134만 년 전이며,[18] 그러나 호미닌 화석 기록에 큰 공백이 있기 때문에 ''P. 보이세이''는 100만 년 전까지 생존했을 수도 있다.[43] ''P. 보이세이''는 거의 백만 년에 걸친 생존 기간 동안 놀랍도록 거의 변하지 않았다.[31]

2. 1. 발견

1930년대부터 메리와 루이스 리키 부부는 탄자니아에서 발굴 작업을 진행했지만, 제2차 세계 대전 발발로 인해 중단되었다.[2] 1951년 복귀 후 몇 년 동안 고대 도구와 멸종된 포유류의 화석을 주로 발견했다.[2] 1955년 올두바이 협곡에서 호미닌의 어린이 송곳니와 큰 어금니 (OH 3)를 발굴했다.[3]1959년 7월 17일 아침, 루이스는 몸이 좋지 않아 캠프에 머물렀고 메리가 Bed I의 프리다 리키 골짜기로 나갔다.[4] 오전 11시경, 메리는 땅에서 두개골의 일부로 보이는 것(OH 5)을 발견했다.[5] 발굴팀은 노출된 부분을 풍화로부터 보호하기 위해 돌을 쌓았다.[6] 다음날 사진작가 데스 바틀렛이 기록하는 가운데 본격적인 발굴이 시작되었다.[6] 부분적인 두개골은 8월 6일에 완전히 발굴되었지만, 너덜지대에 흩어져 있는 파편들로부터 재구성해야 했다.[7] 루이스는 그 다음 주에 이 발견과 그 맥락에 대한 짧은 요약을 발표했다.[8]

루이스는 치아 발달을 근거로 OH 5가 미성년자 또는 청소년이라고 판단했고, 리키 부부는 이를 "디어 보이"라는 별명으로 불렀다.[9] 두개골과 턱을 재구성한 후, 신문들은 큰 어금니와 턱이 호두까기 인형과 닮았다는 이유로 "너트크래커 맨"이라고 불렀다.[10] 리키 부부의 동료인 필립 토비아스 역시 이 별명을 지은 것으로 알려져 있다.[11] 두개골은 발견 후 케냐로 옮겨졌고, 1965년 1월까지 그곳에 보관되어 있다가 탄자니아 국립 박물관의 인류관에 전시되었다.[12]

2. 2. 기타 표본

루이스는 OH 5가 약 50만 년 정도 되었을 것으로 추정했지만, 1965년 미국의 지질학자 가니쓰 커티스와 잭 에버든은 오버레이 응회암(화산재) 층에서 나온 정장석 결정을 칼륨-아르곤 연대 측정법을 사용하여 OH 5의 연대를 175만 년 전으로 측정했다.[13] 이러한 지질 연대 측정 적용은 당시 전례가 없었다.[14]최초로 확인된 턱뼈인 Peninj 1은 1964년 올두바이 협곡 북쪽의 나트론 호에서 발견되었다.[43][15][16] 1966년부터 1975년까지, 에티오피아의 슁구라 층, 케냐의 코비 포라와 체소완자, 에티오피아의 오모와 콘소에서 얼굴 골격의 특징을 보여주는 여러 표본들이 보고되었다. 1970년 코비 포라에서 발견된 보존 상태가 좋은 두개골 KNM-ER 406이 대표적이다.[43] 1997년, 두개골과 턱뼈를 모두 갖춘 최초의 표본(그리고 가장 큰 표본 중 하나)인 KGA10-525가 콘소에서 발견되었다.[17] 1999년, 말라위의 말레마에서 턱뼈가 발견되어, 이 종의 최남단 분포 지역이 올두바이 협곡에서 2000 km 이상 확장되었다.[43]

2013년에 발견된 OH 80(팔과 다리가 있는 고립된 치아)은 얼굴 골격과 관련된 ''P. 보이세이''의 최초의 명확한 신체 요소이다. 이전에는 모호한 진단적 두개골 요소가 없는 신체 유해가 이 종에 불확실하게 할당되었는데, 작은 턱뼈 조각과 관련된 부분 골격 KNM-ER 1500이 그 예이다.[18] 2015년, 미국의 고인류학자 마이클 라그는 OH 80을 기반으로 코비 포라에서 발견된 고립된 상완골 표본 KNM-ER 739, 1504, 6020 및 1591을 ''P. 보이세이''에 할당할 것을 권고했다.[19] 2020년, 최초로 연결된 손뼈인 KNM-ER 47000(거의 완전한 팔도 포함)이 케냐의 일레레트에서 보고되었다.[20]

2. 3. 명명

루이스 리키는 1959년 8월 15일 OH 5 표본을 기반으로 새로운 속과 종인 "진잔트로푸스 보이세이"(''Zinjanthropus boisei'')를 명명했다.[21] 속명은 동아프리카의 중세 용어인 "잔지"에서 유래했으며, 종명은 리키 부부의 후원자인 찰스 왓슨 보이세를 기리기 위해 지어졌다.[21] 그는 처음에 "티타노호모 미라빌리스"("놀라운 티탄 같은 인간")라는 이름을 고려했다.[22]얼마 후 루이스는 벨기에령 콩고 레오폴드빌(현재 킨샤사, 콩고 민주 공화국)에서 열린 제4회 범아프리카 선사학 학회에 "''진.'' ''보이세이''"를 발표했다.[3] 그러나 당시 단일 표본에 근거하여 새로운 속을 설정하는 것에 대한 반대가 있었고, 학회는 대체로 "진잔트로푸스"를 거부했다.[23] 레이먼드 다트는 "미세스 플레스" 표본이 어느 어두운 밤에 '디어 보이'를 만났다면 무슨 일이 벌어졌을까"라는 농담을 하기도 했다.[23]

1960년, 미국의 인류학자 존 탤벗 로빈슨은 "진잔트로푸스"와 ''파란트로푸스'' 간의 차이점이 OH 5의 크기 때문이라고 지적하며, ''P. 보이세이''로 재분류할 것을 제안했다.[24] 하지만 루이스는 이 제안을 거부했다.[24] 1967년, 남아프리카 고인류학자 필립 V. 토비아스가 OH 5에 대한 더 자세한 설명을 제공하면서 ''P. 보이세이''가 ''P. 로부스투스''의 동아프리카 변종인지에 대한 논쟁이 이어졌다.[3] 토비아스와 루이스는 "진잔트로푸스"를 유지했지만, ''파란트로푸스''를 오스트랄로피테쿠스의 아속으로 간주하여 ''Australopithecus ("Zinjanthropus") boisei''로 표기할 것을 제안했다.[3] ''파란트로푸스''를 ''오스트랄로피테쿠스''와 동의어로 만드는 것은 1951년 인류학자 셔우드 워시번과 브루스 D. 패터슨이 처음 제안했으며, 이들은 호미닌 속을 ''오스트랄로피테쿠스''와 ''호모''로만 제한할 것을 권고했다.[25]

2. 4. 분류

''파란트로푸스'' 속(일명 "강건한 오스트랄로피테쿠스")은 일반적으로 ''P. 로부스투스'', ''P. 에티오피쿠스'' 및 ''P. 보이세이''를 포함한다.[43] ''파란트로푸스''가 유효한 자연적 집단(단계통군)인지, 아니면 유사한 외형을 가진 호미닌의 무효한 집단(측계통군)인지에 대한 논쟁이 있다. 이러한 종에서는 골격 요소가 매우 제한적이므로 서로 및 다른 오스트랄로피테쿠스와의 친화성을 정확하게 측정하기 어렵다. 턱은 단일 계통성에 대한 주요 주장이지만, 그러한 해부학적 구조는 식단과 환경의 영향을 크게 받으며, ''P. 보이세이''와 ''P. 로부스투스''에서 독립적으로 진화했을 가능성이 크다.[43] 단일 계통성 지지자들은 ''P. 에티오피쿠스''가 다른 두 종의 조상이거나 조상과 밀접한 관련이 있다고 간주한다. 측계통성 지지자들은 이 세 종을 오스트랄로피테쿠스 속에 ''A. 보이세이'', ''A. 에티오피쿠스'' 및 ''A. 로부스투스''로 할당한다.[43]

''P. 보이세이''가 기술되기 전, 로버트 브룸과 존 탤벗 로빈슨은 ''P. 로부스투스''와 ''A. 아프리카누스''(당시 유일하게 알려진 오스트랄로피테쿠스)가 두 개의 뚜렷한 계통이라고 계속 주장했다. 그러나 유물이 확실하게 연대가 측정되지 않았고, 실제로 여러 호미닌 계통이 있는지, 아니면 인간으로 이어지는 단 하나의 계통만 있는지에 대한 논쟁이 있었다. 1975년, ''P. 보이세이'' 두개골 KNM-ER 406이 일반적으로 ''파란트로푸스''가 ''호모''의 자매 분류군이며, 당시에는 ''A. 아프리카누스''만 포함했던 일부 ''오스트랄로피테쿠스'' 종에서 모두 발전한 것으로 간주되는 ''H. 에르가스터''/''에렉투스'' 두개골 KNM ER 3733와 동시대인임이 입증되었다.[26] 1979년, 동아프리카에서 ''A. 아파렌시스''를 기술한 지 1년 후, 인류학자 도널드 조핸슨과 팀 D. 화이트는 ''A. 아파렌시스''가 대신 ''호모''와 ''파란트로푸스'' 사이의 마지막 공통 조상이고, ''A. 아프리카누스''는 ''파란트로푸스'' 계통의 가장 초기의 구성원, 또는 적어도 ''P. 로부스투스''의 조상이라고 제안했다. 왜냐하면 ''A. 아프리카누스''는 ''P. 로부스투스'' 이전에 남아프리카에 서식했고, ''A. 아파렌시스''는 당시 대략 350만 년 전으로 가장 오래 알려진 호미닌 종이었기 때문이다.[26] 현재, 가장 오래 알려진 남아프리카 오스트랄로피테쿠스("리틀 풋")는 367만 년 전으로 거슬러 올라가 ''A. 아파렌시스''와 동시대이다.[27]

이러한 주장은 호미닌 가계도를 어떻게 그리는지에 근거하며, 서로 간의 ''오스트랄로피테쿠스'' 종의 정확한 분류는 매우 논쟁적이다. 예를 들어, 남아프리카 ''A. 세디바''(''A. 아프리카누스''에서 진화)가 ''호모''의 조상 또는 조상과 밀접한 관련이 있다고 간주되면, 이는 ''A. 아프리카누스''가 ''파란트로푸스''보다 ''호모''와 더 밀접하게 관련되도록 할 수 있다. 이는 에티오피아 ''A. 가르히''를 ''A. 아프리카누스'' 대신 ''P. 에티오피쿠스''의 조상으로 남게 할 것이다(''파란트로푸스''가 단일 계통군이고, ''P. 에티오피쿠스''가 동아프리카에서 ''A. 가르히''만 존재하던 시기에 진화했다고 가정).[28]

''P. 보이세이''와 ''P. 에티오피쿠스''가 모두 동아프리카에서 알려져 있고, ''P. 에티오피쿠스''는 두개골 KNM WT 17000과 몇 개의 턱, 고립된 치아에서만 확실하게 확인되므로, ''P. 에티오피쿠스''를 ''P. 보이세이''에 포함해야 하는지, 아니면 시원함에서 비롯된 차이가 종의 구분을 정당화하는지에 대한 논쟁이 있다.[43] 전체 계통을 논의할 때 ''P. 보이세이'' sensu lato("광의의 의미")와 ''P. 보이세이'' sensu stricto("협의의 의미")라는 용어를 각각 ''P. 에티오피쿠스''를 ''P. 보이세이''에 포함하거나 제외하는 데 사용할 수 있다.[43]

''P. 에티오피쿠스''는 속의 가장 초기의 구성원으로, 에티오피아 오모 키비쉬 지층에서 발견된 가장 오래된 유물이 260만 년 전(플라이오세 말)에 연대가 측정되었다.[30] ''P. 에티오피쿠스''는 그보다 훨씬 전인 최대 330만 년 전에 당시 넓었던 케냐의 범람원에서 진화했을 가능성이 있다.[29] 가장 오래된 ''P. 보이세이'' 유물은 230만 년 전 말레마에서 발견되었다.[30] ''P. 보이세이''의 가장 최근 기록은 올두바이 협곡(OH 80)에서 약 134만 년 전이며,[18] 그러나 호미닌 화석 기록에 큰 공백이 있기 때문에 ''P. 보이세이''는 100만 년 전까지 생존했을 수도 있다.[43] ''P. 보이세이''는 거의 백만 년에 걸친 생존 기간 동안 놀랍도록 거의 변하지 않았다.[31]

3. 해부학적 특징

3. 1. 두개골

''P. boisei''는 강건한 오스트랄로피테신 중에서 가장 튼튼하며, 남아프리카의 ''P. robustus''는 더 작고 상대적으로 가냘픈 특징을 가지고 있다.[43] ''P. boisei''의 두개골은 매우 튼튼하게 만들어졌으며, 뚜렷한 눈썹뼈, 뒤로 물러난 이마, 둥근 눈구멍 하단 가장자리, 부풀어 오른 오목한 광대뼈, 두꺼운 구개, 튼튼하고 깊은 턱뼈가 특징이다. 이는 일반적으로 ''P. boisei''가 음식을 씹을 때 높은 압력에 저항할 수 있도록 해준 것으로 해석되지만,[34] 두꺼운 구개는 안면 연장의 부산물일 수도 있다.[32] 두개골은 광대뼈와 턱뼈에 크고 거친 패치(거친 면)가 있으며, 수컷은 머리 중앙선에 있는 시상 능선과 뒤쪽에 있는 측두후두 능선이 뚜렷하게 나타나는데, 이는 머리 앞쪽에 위치한 거대한 깨물근 (아래로 깨무는 데 사용됨)을 나타낸다(기계적 이점 증가). 이는 일반적으로 높은 물기 힘의 증거로 간주된다.[34]앞니와 송곳니는 작아졌는데, 이는 큰 음식 조각을 물어뜯는 것을 방해했을 것이다. 반면, 어금니는 거대하며 (포유류 거대치]), 더 넓은 표면적은 한 번에 더 많은 양의 음식을 처리할 수 있게 해 주었을 것이다.[34] 어금니는 낮고 둥근

3. 2. 뇌와 부비동

10개의 ''파란트로푸스 보이세이'' 표본에서 뇌 크기는 444–545 cc로 다양했으며 평균 487.5 cc였다.[35] 그러나 최저값 표본인 오모 L338-y6는 미성숙 개체이며, 많은 두개골 표본에서 뇌 용적 추정치를 변경할 수 있는 전두골이 심하게 손상되거나 없어졌다.[36] 오스트랄로피테쿠스의 뇌 용적은 일반적으로 400–500 cc였으며, 동시대 ''호모''의 경우 500–900 cc였다.[37]경막정맥동과 관련하여, 1983년 미국의 신경인류학자 딘 팔크와 인류학자 글렌 콘로이(Glenn Conroy)는 ''아프리카누스'' 또는 현생 인류와 달리, 모든 ''파란트로푸스''(및 ''아파렌시스'')가 확장된 후두동과 가장자리(대후두공 주변) 동맥을 가지고 있어서 횡동과 S상동을 완전히 대체했을 것이라고 제안했다. 1988년, 팔크와 토비아스는 호미닌이 ''P. boisei'' 표본 KNM-ER 23000과 같이 두개골의 반대쪽에서 후두/가장자리 및 횡/S상 시스템을 동시에 또는 가질 수 있음을 입증했다.[38]

1983년 프랑스 인류학자 로저 사반(Roger Saban)은 ''P. boisei''와 ''P. robustus''에서 중간 뇌막 동맥의 두정 분지가 초기 호미닌과 같이 전방 분지가 아닌 후방 분기에서 기원한다고 말하며, 이는 뇌 용량 증가로 인한 파생된 특징으로 간주했다.[39] 이후 두정 분지가 전방 또는 후방 분기에서 기원할 수 있으며, KNM-ER 23000과 OH 5와 같이 단일 표본에서 두개골의 반대쪽에서 모두 기원할 수 있음이 입증되었다.[40]

3. 3. 골격

제한된 골격 표본을 바탕으로 파란트로푸스 보이세이의 신체 크기와 비율, 운동 방식 등을 추정하고, 이를 다른 호미닌 종들과 비교한다. 특히, 팔뼈와 손뼈의 특징을 통해 나무 타기 능력과 도구 사용 가능성을 분석한다.두개골 표본의 크기 변화가 광범위하다는 것은 수컷이 암컷보다 눈에 띄게 큰 상당한 정도의 성적 이형성을 나타내는 것으로 보인다. 그러나, 추정되는 수컷 OH 80을 제외하고는 확실한 ''P. 보이세이'' 골격 유해가 부족하여 살아있는 수컷과 암컷의 실제 치수를 정확하게 예측하기 어렵다.[18]

OH 80 넙다리뼈는 ''H. 에렉투스'' 넙다리뼈와 더 유사하며, 꽤 두껍고, 측면으로 납작한 몸통을 특징으로 하며, 앞볼기근선, 빗근선 및 전자간선이 고관절 주변에 유사하게 배열되어 있음을 나타낸다. 그럼에도 불구하고, 전자간선은 OH 80에서 훨씬 더 명확하게 정의되어 있고, 볼기근 융기는 넙다리뼈의 정중선에 더 가깝고, 측면에서 본 몸통 중앙은 더 곧다. 이는 다리의 하중 지지 능력의 일부 차이를 반영할 가능성이 있다.[18] ''P. 로부스투스''와 달리, OH 80의 팔뼈는 매우 튼튼하며, 팔꿈치 관절은 현대의 긴팔원숭이와 오랑우탄의 팔꿈치 관절과 유사성을 보인다. 이는 ''P. 보이세이''가 지상 보행과 매달리기 행동의 조합을 사용했거나, 완전히 두 발로 걷는 존재였지만 이를 잃을 선택적 압력이 부족하여 조상 종의 유인원과 같은 상체 상태를 유지했음을 나타낼 수 있다. 반대로, ''P. 로부스투스'' 손은 오르기에 적합하지 않다.[18] KNM-ER 47000의 손은 세 번째 중수골 경상 돌기가 없고, 현대 인간에 비해 약한 엄지, 그리고 일반적으로 오르기에 적응된 것으로 해석되는 굽은 손가락뼈를 가진 ''오스트랄로피테쿠스''와 같은 해부학을 보여준다. 그럼에도 불구하고, 특히 ''호모''와 같은 강력한 정밀 파지가 부족하지만, 손은 여전히 간단한 도구를 다루고 제작할 만큼 충분히 능숙했다.[20]

4. 고생물학

4. 1. 식단

파란트로푸스 보이세이는 '호두까기 인형'이라는 별명으로 불렸지만, 실제로는 견과류 외에도 다양한 종류의 식물을 섭취했을 것으로 보인다.[44] 1954년 로빈슨은 파란트로푸스의 두개골이 좁은 범위의 음식을 처리하기 위해 적응된 전문종 식단을 나타낸다고 제안했다.[34] 그러나 1981년 앨런 워커는 어금니의 미세 마모 패턴이 딱딱한 음식이 아닌 과일 식단과 유사하다는 것을 발견했다.[45]

파란트로푸스 보이세이의 어금니 미세 마모는 파란트로푸스 로부스투스의 어금니 미세 마모와 다르며, 딱딱한 음식을 거의 먹지 않았음을 나타낸다.[46] 탄소 동위원소 분석 결과, 풀과 사초류와 같은 C4 식물이 주된 식단이었음을 알 수 있다.[46][47][48] 두꺼운 법랑질은 마모성이 있는 음식을 빻는 데 적합했을 것이다.[34] 파란트로푸스 로부스투스의 경우, 두개골의 튼튼한 구조는 덜 바람직한 대체 음식을 먹을 때만 관련이 있다는 연구 결과가 있으며, 파란트로푸스 보이세이도 유사한 전략을 사용했을 수 있다.[34] 이는 고릴라가 1년 내내 저품질 대체 음식만으로 생존하는 방식과 유사하며, 고품질 음식에 대한 꾸준한 접근이 필요했던 침팬지나 오스트랄로피테쿠스와는 다른 방식이다.[50]

1980년, 톰 핫리와 존 카펠만은 초기 호미닌이 곰이나 돼지처럼 뿌리와 괴경 같은 지하 저장 기관(USO)을 섭취하는 데 적응했을 것이라고 제안했다.[49] 2005년, 그렉 라덴과 리처드 랭엄은 파란트로푸스가 USO를 주요 식량원으로 의존했을 가능성을 제시하며, USO 풍부와 호미닌 거주 사이의 상관관계를 언급했다.[50] 이 모델에 따르면, 파란트로푸스 보이세이는 USO를 선호하는 섭식자였을 수 있으며,[51][48] 건조 추세와 그에 따른 USO 감소, 개코원숭이 및 호모와의 경쟁 증가로 인해 멸종했을 수 있다.[52] 현대 침팬지와 개코원숭이처럼, 오스트랄로피테쿠스는 시원한 아침과 저녁에 먹이를 찾았을 가능성이 높다.[61]

4. 2. 사회 구조

1979년, 미국의 생물인류학자 노엘 T. 보아스는 슝구라 지층에서 발견된 대형 포유류 화석 비율이 현대 사하라 이남 아프리카와 매우 유사하다는 점에 주목했다. 보아스는 호미닌이 다른 대형 포유류와 거의 같은 밀도(제곱킬로미터당 0.006~1.7개체)를 가졌거나, 소과, 코끼리, 하마 밀도에 호미닌 유해 비율을 곱하여 제곱킬로미터당 0.001~2.58개체의 밀도를 추정했다.[54] 그러나 생물학자 로버트 A. 마틴은 표본 수를 기반으로 한 개체군 모델은 부실하다고 판단했다. 1981년, 마틴은 체중과 식단을 기반으로 대형 포유류의 행동권과 개체군 밀도를 추정하는 방정식을 적용, 52.4kg의 체중을 가진 파란트로푸스 보이세이가 초식성일 경우 130헥타르, 잡식성일 경우 1295헥타르, 육식성일 경우 287819헥타르의 행동권을 가졌을 것이라 추정했다.[55]

2017년 연구에서는 수컷 비인간 유인원이 암컷보다 더 큰 시상 능선(특히 고릴라와 오랑우탄)을 가지는 현상에 주목하여, 시상 능선이 씹는 근육 지지 외에 성 선택의 영향을 받았을 가능성을 제기했다. 수컷 서부 로랜드 고릴라의 시상 능선과 둔근 크기가 번식 성공과 관련이 있다는 점을 들어, ''파란트로푸스'' 종, 특히 ''P. 보이세이''의 수컷도 시상 능선을 이용해 일종의 과시 행동을 했을 것이라 추정했다. 이는 혈관이 충혈된 송곳니를 과시하는 다른 영장류와 대조되는데, ''파란트로푸스''의 송곳니는 비교적 작기 때문이다. 다만, 수컷 고릴라와 오랑우탄이 송곳니 과시를 위해 더 큰 측두근을 필요로 했을 가능성도 배제할 수는 없다.[56]

4. 3. 기술

OH 5가 발견되었을 당시 리키 부부는 24년 동안 초기 인류 화석을 발굴해 왔지만, 다른 동물 유해와 함께 올도완 석기 산업을 주로 발굴했다.[3] OH 5가 도구 및 가공된 동물 뼈와 관련되어 있었기 때문에, 그들은 OH 5가 도구를 만든 사람이라고 추정했다. 1964년 ''H. habilis''가 기술된 후, 도구의 귀속은 즉시 더 큰 뇌를 가진 ''H. habilis''로 변경되었다.[3] 2013년에는 OH 80이 대량의 올도완 석기 도구와 도살 증거가 있는 동물 뼈와 함께 발견되었다. 이것은 ''P. boisei''가 이 산업을 제조하고 어느 정도 고기를 먹었다는 것을 잠재적으로 나타낼 수 있다.[18]아프리카의 구석기 시대는 간단한 골기와 일치한다. 남아프리카에서는 인류의 요람에서 발굴되었으며, 주로 ''P. robustus''에게 기인한다. 동아프리카에서는 올두바이 협곡 I~IV층에서 몇 개가 발견되었으며, 약 170만 년 전에서 80만 년 전에 걸쳐 나타났으며, 일반적으로 큰 포유류, 특히 코끼리의 사지 뼈와 치아로 만들어졌다. 이 유적지에서 그러한 큰 동물의 희소성은 골기의 상대적인 희소성을 설명할 수 있다. 도구 제작자들은 돌과 거의 같은 방식으로 뼈를 가공했다. 올두반 골기는 일반적으로 ''H. ergaster''/''erectus''에게 귀속되지만, ''P. boisei''와 ''H. habilis''의 존재는 귀속을 모호하게 한다.[53]

4. 4. 발달

오스트랄로피테쿠스는 치아 발달 경향으로 인해 현대 인간보다 더 빠른 유인원과 같은 성장 속도를 보였던 것으로 일반적으로 여겨진다.[57] 일반적으로, 초기 호미닌의 첫 번째 영구 어금니의 출현 시기는 2.5세에서 4.5세 사이로 다양하게 추정되며, 이는 현대 인간의 평균 5.8세와 뚜렷한 대조를 이룬다.[57] KNM-ER 1820의 제1 어금니(소구치에 가장 가까운 쪽)의 근심 cusp의 팁은 비영구 제2 소구치의 치경(에나멜이 백악질과 만나는 부분)과 거의 같은 수준이었다.[57] 개코원숭이의 경우, 이 단계는 제1 어금니가 잇몸에서 막 솟아오르기 직전에 발생한다.[57] 치근은 약 5mm인데, 이는 이 단계의 다른 대부분의 호미닌과 유사하다.[57] 반면에, ''P. robustus'' 표본 SK 62의 치근은 치조골을 통해 나올 때 6mm였는데(잇몸 출현보다 더 이른 발달 단계), 따라서, 두 표본 중 어느 것도 비정상이 아니라면, ''P. robustus''는 더 높은 치근 형성 속도를 가졌을 수 있다.[57] 이 표본의 제1 어금니는 사망 2~3개월 전에 솟아났을 수 있으며, 따라서 아마도 2.7~3.3세였을 것이다.[57] 현대 유인원(인간 포함)에서 치아 발달 궤적은 수명 주기 및 전반적인 성장 속도와 강하게 상관관계가 있지만, 초기 호미닌은 현대 인드리원숭이 여우원숭이에서 나타나는 조기 젖 떼기 연령과 같은 환경적 요인으로 인해 더 빠른 치아 궤적과 더 느린 수명 주기를 가졌을 수도 있다.[57]5. 고환경

''P. 보이세이''의 유해는 주로 호수와 강을 따라 있는 습지와 같은 습하고 나무가 많은 환경, 나무가 우거진 또는 건조한 관목지, 반건조 삼림지에서 발견되었다.[48] 말라위의 치원도 지층은 예외적으로 사바나가 우세했다.[58] 이는 세차 운동에 의해 유도된 상대 습도가 높은 시기에는 개체 수가 증가하고, 건조한 시기에는 희귀해졌을 가능성이 높다.[59]

플라이스토세 동안 동아프리카에는 해안 및 산악 지대가 있었던 것으로 보인다. 특히 오모 강 계곡과 같은 넓은 강 계곡은 숲에 사는 생물들의 중요한 은신처 역할을 했을 수 있다. 사바나 회랑에 의해 중앙 아프리카의 숲과 단절된 이 동아프리카 숲은 특히 기후 변동이 심한 시기에 높은 고유성을 촉진했을 것이다.[60] 오스트랄로피테쿠스와 초기 ''호모''는 후기 ''호모''보다 더 시원한 환경을 선호했을 가능성이 높은데, 오스트랄로피테쿠스 유적지 중 퇴적 당시 해발 1000m 미만인 곳은 없다. 이는 침팬지와 마찬가지로 일평균 기온이 25°C이고, 밤에는 10°C 또는 5°C까지 떨어지는 지역에 자주 서식했음을 의미한다.[61]

''P. 보이세이''는 ''H. 하빌리스'', ''H. 루돌펜시스'' 및 ''H. 에르가스테르''/''에렉투스''와 공존했지만, 그들이 어떻게 상호 작용했는지는 불분명하다.[3] ''P. 보이세이''가 올도완 도구와 연관된 이유를 설명하기 위해, 루이스 리키와 동료들은 ''P. 보이세이''가 ''H. 하빌리스''에게 죽임을 당했을 수 있다고 제시했다.[62] 그러나 그는 ''P. 보이세이''를 설명하면서, "두개골 [OH 5]이 어떤 가설적인 더 진화된 형태의 인간에 의한 식인 잔치의 희생자라고 믿을 만한 이유는 전혀 없다"고 말했다.[21] OH 80은 대형 고양잇과 동물에게 먹힌 것으로 보인다.[64] ''P. 보이세이'' 또는 ''H. 하빌리스''에 속하는 다리 OH 35는 표범의 포식 증거를 보여준다.[65] 유인원을 잡아먹는 다른 올도완 포식자로는 사냥하는 하이에나 ''카스마포르테테스 니티둘라'', 검치호 ''디노펠리스'' 및 ''메간테레온'',[66] 그리고 악어 ''크로코딜루스 안트로포파구스'' 등이 있다.[67]

참조

[1]

웹사이트

Hominin Taxic Diversity

https://oxfordre.com[...]

2020-05-29

[2]

문서

Mary Leakey, ''My Search'', 52–53, 83; Lewin & Foley, 234.

[3]

서적

The First Humans – Origin and Early Evolution of the Genus ''Homo''

Springer, Dordrecht

2009

[4]

문서

Bowman-Kruhm, 66; Mary Leakey, ''Excavations'', 227; Morell, 180–181.

[5]

문서

Mary Leakey, ''My Search'', 75.

[6]

문서

Mary Leakey, ''Excavations'', 227.

[7]

문서

Cela-Conde & Ayala, 158; Morell, 183–184.

[8]

문서

Louis Leakey, "A new fossil skull from Olduvai", 491–493.

[9]

문서

Cracraft & Donoghue, 524; Deacon, 56; Morell, 183–184.

[10]

문서

Cachel, 48.

[11]

문서

Bowman-Kruhm, 66.

[12]

문서

Staniforth, 155.

[13]

논문

The Potassium-Argon Dating of Late Cenozoic Rocks in East Africa and Italy [and Comments and Reply]

https://www.journals[...]

[14]

논문

Garniss Curtis (1919–2012): Dating Our Past

[15]

서적

Journal of Eastern African Research and Development

https://books.google[...]

East African Literature Bureau

[16]

서적

Ancestral Passions: The Leakey Family and the Quest for Humankind's Beginnings

https://books.google[...]

Simon and Schuster

2011-01-11

[17]

논문

The first skull of ''Australopithecus boisei''

[18]

논문

First Partial Skeleton of a 1.34-Million-Year-Old ''Paranthropus boisei'' from Bed II, Olduvai Gorge, Tanzania

[19]

논문

Taxonomic identification of Lower Pleistocene fossil hominins based on distal humeral diaphyseal cross-sectional shape

[20]

논문

The upper limb of ''Paranthropus boisei'' from Ileret, Kenya

[21]

논문

A new fossil skull from Olduvai

[22]

문서

Johanson, Edgar & Brill, 156; Morell, 183.

[23]

문서

Morell, Virginia. "Ancestral Passions: The Leakey Family and the Quest for Humankind's Beginnings". Touchstone, 2011. p. 193

[24]

논문

The affinities of the new Olduvai australopithecines

[25]

논문

Evolutionary Importance of the South African 'Man-apes'

[26]

논문

A Systematic Assessment of Early African Hominids

[27]

논문

The skull of StW 573, a 3.67 Ma ''Australopithecus prometheus'' skeleton from Sterkfontein Caves, South Africa

[28]

논문

Hominin Taxonomy and Phylogeny: What's In A Name?

https://www.nature.c[...]

[29]

논문

Relevance of the eastern African coastal forest for early hominin biogeography

[30]

논문

The Evolution of ''Zinjanthropus boisei''

https://mds.marshall[...]

[31]

논문

"''Paranthropus boisei'': an example of evolutionary stasis?"

[32]

논문

Palatal thickening and facial form in ''Paranthropus'': Examination of alternative developmental models

[33]

논문

Tooth Size and Shape and their Relevance to Studies of Hominid Evolution

[34]

논문

Patterns of resource use in early ''Homo'' and ''Paranthropus''

[35]

논문

Comparative context of Plio-Pleistocene hominin brain evolution

[36]

논문

No brain expansion in ''Australopithecus boisei''

[37]

논문

The brain of ''Homo habilis'': A new level of organization in cerebral evolution

[38]

서적

Evolutionary History of the "Robust" Australopithecines

Routledge

[39]

논문

Les veines méningées moyennes des Australopithèques

https://www.persee.f[...]

[40]

논문

New ''Australopithecus boisei'' calvaria from East Lake Turkana, Kenya

[41]

논문

Human Height

https://ourworldinda[...]

2020-06-16

[42]

논문

Femoral lengths and stature in Plio-Pleistocene hominids

[43]

논문

"''Paranthropus boisei'': Fifty years of evidence and analysis"

https://mds.marshall[...]

[44]

논문

Dental Microwear and Diet of the Plio-Pleistocene Hominin ''Paranthropus boisei''

[45]

논문

Diet and teeth: Dietary hypotheses and human evolution

[46]

논문

Dental Microwear and Diet of the Plio-Pleistocene Hominin ''Paranthropus boisei''

2008-04

[47]

논문

Dental microwear texture analysis shows within-species diet variability in fossil hominins

http://doc.rero.ch/r[...]

[48]

논문

Diet of ''Paranthropus boisei'' in the early Pleistocene of East Africa

[49]

논문

Bears, pigs, and Plio-Pleistocene hominids: A case for the exploitation of belowground food resources

[50]

논문

The rise of the hominids as an adaptive shift in fallback foods: Plant underground storage organs (USOs) and australopith origins

[51]

논문

HOMINIDS: An agent-based spatial simulation model to evaluate behavioral patterns of early Pleistocene hominids

[52]

논문

Baboon Feeding Ecology Informs the Dietary Niche of ''Paranthropus boisei''

[53]

논문

Bone tools from Beds II–IV, Olduvai Gorge, Tanzania, and implications for the origins and evolution of bone technology

https://hal.archives[...]

[54]

논문

Early Hominid Population Densities: New Estimates

[55]

논문

On extinct hominid population densities

[56]

논문

Sagittal crest formation in great apes and gibbons

[57]

논문

Life-History Inference in the Early Hominins ''Australopithecus'' and ''Paranthropus''

[58]

논문

Hominin palaeoecology in late Pliocene Malawi: first insights from isotopes (13C, 18O) in mammal teeth

[59]

논문

Aquatic biomarkers record Pleistocene environmental changes at Paleolake Olduvai, Tanzania

https://www.scienced[...]

2022-11-22

[60]

논문

The evolution of arid ecosystems in eastern Africa

[61]

논문

Bipedality and hair loss in human evolution revisited: The impact of altitude and activity scheduling

[62]

논문

A New Species of the Genus ''Homo'' from Olduvai Gorge

http://users.clas.uf[...]

[63]

논문

The origins of stone tool technology in Africa: a historical perspective

[64]

논문

Who ate OH80 (Olduvai Gorge, Tanzania)? A geometric-morphometric analysis of surface bone modifications of a ''Paranthropus boisei'' skeleton

[65]

논문

Crocodylian and mammalian carnivore feeding traces on hominid fossils from FLK 22 and FLK NN 3, Plio-Pleistocene, Olduvai Gorge, Tanzania

[66]

논문

The hunters and the hunted revisited

[67]

논문

A New Horned Crocodile from the Plio-Pleistocene Hominid Sites at Olduvai Gorge, Tanzania

[68]

서적

창조론자들

2016

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![[[홀로타입 표본]] [[OH 5]]의 복원](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)