함대공 미사일

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

함대공 미사일은 함대를 방어하는 장거리 함대방공 미사일과 개별 함정을 보호하는 단거리 개함방공 미사일로 분류된다. 함대방공 미사일은 대함 미사일과 공격기를 요격하며, 2차 세계 대전 이후 대함 미사일의 고속화에 대응하기 위해 장사정으로 설계되었다. 1940년대부터 개발이 시작되어 빔 라이딩, 무선 지령 유도 방식에서 세미 액티브 레이더 호밍 방식으로 발전했다. 개함방공 미사일은 함대 방공망을 뚫고 들어오는 적을 요격하며, 소형·경량으로 근접방어무기체계와 유사한 역할을 한다. 대한민국 해군은 해궁을 개발하여 개함방공 능력을 강화하고 있으며, SM-2, SM-6 등의 미사일을 통해 함대방공 능력을 확보하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 함대공 미사일 - RIM-67 스탠더드

RIM-67 스탠더드 미사일은 미국 해군이 RIM-2 테리어를 대체하기 위해 개발한 함대공 미사일로, SM-1ER과 SM-2ER로 나뉘며 이지스 전투 시스템과 연동된 SM-2ER은 관성 및 지령 유도 기능이 추가되었고, SM-2ER 블록 IV는 수직 발사 시스템에 탑재 가능하며 일부는 탄도 미사일 방어 능력도 갖추었으나 SM-6의 등장으로 단계적으로 폐지되고 있다. - 함대공 미사일 - RIM-162 ESSM

RIM-162 ESSM은 레이시온에서 개발하여 사거리와 기동성을 향상시키고 다양한 발사 시스템과 호환되도록 기존 RIM-7 시 스패로우를 대폭 업그레이드한 함대공 미사일로, 여러 국가에서 운용 중이거나 도입이 진행 중이며 2000년대부터는 Block 2 버전이 개발되었다.

2. 함대공 미사일의 분류

함대공 미사일은 사정거리에 관계없이 함선에서 발사되어 공중의 표적을 파괴하는 미사일로, 크게 함대 전체를 방어하는 함대방공 미사일과 개별 함정을 방어하는 개함방공 미사일로 나눌 수 있다. 또한, 함대방공과 개함방공의 틈을 메우는 '''함정방공(Local Area Defense) 미사일'''과 최종 방어선을 담당하는 '''근접방공 미사일'''로 세분된다.

2. 1. 함대방공 미사일

함대방공 미사일은 함대를 공격하는 대함미사일이나 공격기를 요격, 격추하는 것을 목적으로 하는 대공 미사일이다. 제2차 세계 대전 이후 함대는 수km에 걸쳐 광범위하게 전개되었고, 대함 미사일의 고속화에 따라 가능한 한 원거리에서 요격하기 위해 장사정으로 설계되었다.미사일은 비교적 대형화되었고, 이를 운용하기 위해서는 탐지거리가 긴 레이더와 고성능의 전술정보처리장치와의 연동이 필요하여 대규모의 운용 설비가 요구된다. 따라서 함대방공 미사일은 함대방공을 특히 중요시하는 함선(방공함)에만 탑재된다. 예를 들어, 미사일 순양함, 미사일 구축함, 미사일 프리깃 등 함종 이름 앞에 '미사일'이 붙는 수상함은 함대방공 미사일을 장비하고 있다는 것을 의미한다.

최근에는 이지스 시스템, PAAMS, NAAWS 등 매우 높은 전투 능력을 가진 함대방공 시스템이 개발되어 함대공 미사일은 그 하위 시스템으로서 매우 중요한 역할을 담당하고 있다.

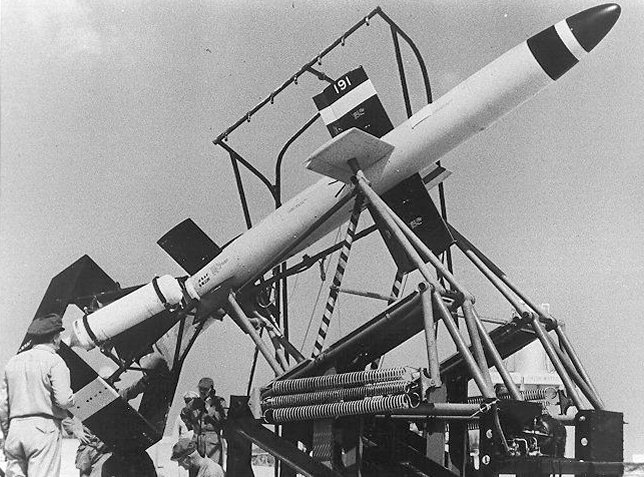

2. 1. 1. 제1세대 (1940년대~1970년대)

제2차 세계 대전 말, 일본군의 가미카제 공격에 대응하기 위해 함대공 미사일 개발이 시작되었다. 초기에는 빔 라이딩, 무선 지령 유도 방식이 주로 사용되었다.[1]미국은 범블비 계획(Bumblebee Project)을 통해 장거리 RIM-8 타로스, 중거리 RIM-2 테리아, 단거리 RIM-24 타터를 개발했다. 이들을 3T 패밀리라고 불렀다. 그러나 더 발전된 타이푼 시스템 개발은 실패했다.[1]

영국은 1961년에 GWS.1 시스랙을 실전 배치했다. 빔 라이딩 유도 방식이었고, 사정거리는 27km였다.[1] 프랑스는 테리아를 모델로 마줄카를 개발했다.[1]

소련은 육상용 지대공 미사일을 개조한 장거리 S-75 볼호프 M(SA-N-2)과 중거리 M-1 볼나(SA-N-1)를 개발했다. S-75M-2는 과중하다고 판단되어 양산되지 못하고 M-1 볼나만 실전 배치되었다.[1]

1세대 함대공 미사일은 대부분 아날로그 컴퓨터를 사용했지만, 일부는 디지털 컴퓨터로 업데이트되었다. 미국의 타터는 RIM-66 스탠더드 미사일의 기반이 되었다.[1]

2. 1. 2. 제2세대 (1970년대~1980년대)

제1세대 미사일이 많이 채용한 빔 라이더 방식 및 무선 명령 유도는 추적 능력에 문제가 있었고, 전자 장비 기술의 문제로 신뢰성도 낮다고 여겨지는 경우가 많았다. 그 후계 미사일 시스템에서는 세미 액티브 레이더 호밍이 채택되었고, 디지털 방식의 컴퓨터가 탑재되었다.[1]미국에서는 복잡해진 미사일 체계가 스탠더드 미사일 시스템에 의해 합리적으로 통합되었다. 또한 이 시기에는 소련이 대량 배치하는 대함 미사일의 위협이 부각되어, 미사일 요격 능력의 향상도 과제가 되었다.[1]

특히 1967년에 발생한 에일라트 사건은 미사일을 단순한 소형 항공기로 여기고 기존의 대항공기 방어의 연장선상에서 대처할 수 있다고 생각했던 서방 각국 해군에 큰 충격을 주었다. 이에 대처하기 위해 미국에서는 기존의 터터 시스템을 기반으로 한 통합 전투 시스템으로 터터 D 시스템이 실용화되어, 후의 이지스 시스템 등의 개발의 시초가 되었다.[1]

또한 영국은 시슬랙을 대체하는 새로운 함대 방공 미사일로 GWS30 시다트를 개발했는데, 이것은 후에 세계 최초로 대함 미사일 요격에 성공한 함대공 미사일이 되었다.[1]

한편, 소련에서는 장거리 잠수함 발사 탄도 미사일을 탑재한 델타급 핵잠수함의 등장으로 소련 해군의 전략 탄도 미사일 핵잠수함은 위험을 무릅쓰고 외양으로 진출할 필요성에서 해방되었다. 그러나 그렇게 되면 이번에는 서방이 보유한 강력한 공격 잠수함 전력이 자국 근해에 침입하여 자군의 전략 탄도 미사일 핵잠수함을 포착·격침할 위험성을 고려할 필요가 생겼다. 이 때문에 소련 해군은 대형 수상함의 임무를 자군 전략 핵잠수함의 지원으로 전환했다. 자국 근해에서의 대잠 작전에서는 육상 기지에서의 항공기 지원을 기대할 수 있으므로 장거리 함대공 미사일의 필요성은 이전만큼 긴급한 것이 아니었다. 이 때문에 이 세대의 함대공 미사일 개발은 중거리 M-11 슈토름(SA-N-3 고블릿)에만 그치고 있다. 다만, 후에 개량형이 취역함에 따라 슈토름은 장거리 사정거리라고 할 수 있는 사정거리를 얻게 되었다.[1] 참고로 외양에서 대잠 작전을 전개할 필요성을 고려하여 장거리 함대공 미사일을 탑재한 핵추진 순양함이 계획되었던 시기가 있었고, 그때는 육군용 2K11 크룩을 함재화한 M-31을 탑재할 계획이었다. 그러나 M-31의 개발은 핵추진 순양함 계획이 중단됨과 함께 중단되었다.[1]

2. 1. 3. 제3세대 (1980년대~)

3세대 함대공 미사일은 이지스 시스템과 같은 통합 전투 시스템과 결합하여 동시 다목표 교전 능력이 향상되었다. 또한 수직 발사 시스템(VLS)이 도입되어 발사 속도와 즉응성이 향상되었다.이 시기의 주요 미사일은 다음과 같다.

- RIM-66 SM-2MR영어

- RIM-67영어/156 SM-2ER영어

- 유럽의 아스터 30

- 러시아의 S-300F 포르트, 9M38ru, 9M38M2ru/9M317ru

- 중국의 HHQ-9A중국어

2. 2. 개함방공 미사일

개함방공 미사일은 함대방공망을 뚫고 접근하는 위협으로부터 개별 함정을 보호하는 단거리 미사일이다. 대한민국 해군은 해궁(K-SAAM)을 통해 개함방공 능력을 강화하고 있다.[1] 함대공 미사일은 사정거리에 관계없이 함선에서 발사되어 공중의 표적을 파괴하는 미사일로, '''함대방공(Fleet Area Defense) 미사일'''과 '''개함방공(Point Defense) 미사일'''로 크게 나뉜다.2. 2. 1. 제1세대 (1940년대~1970년대)

제공된 원본 소스에는 1세대 함대공 미사일에 대한 구체적인 내용이 없기 때문에, 주어진 '제1세대 (1940년대~1970년대)' 섹션에 대한 내용은 작성할 수 없습니다. 이전 답변과 동일하게 빈 문자열을 반환합니다.2. 2. 2. 제2세대 (1970년대~1980년대)

에일라트 사건 이후 대함 미사일 방어 능력 강화에 대한 필요성이 커졌다.2. 2. 3. 제3세대 (1980년대~)

유럽에서는 이지스 시스템과 유사한 개념에 기반한 NATO 공통 함재 전투 시스템으로서 NAAWS의 개발이 시작되었다. 참가 각국의 이해관계 차이로 인해 이는 나중에 분열되었지만, 독일·네덜란드의 NAAWS (타레스 대공전 시스템), 영국·프랑스·이탈리아의 PAAMS로 결실을 맺었다. 이 중 PAAMS는 사용하는 아스터 함대공 미사일을 포함하여 새로 개발되었지만, 전술 정보 처리 장치는 기존의 것을 사용한다. 한편, NAAWS는 미국산 기존 미사일(SM-2, ESSM)을 사용하지만, 전술 정보 처리 장치를 포함하여 새로 개발되었다. 또한, 모두 새로 개발된 다기능 레이더를 중심으로 하고 있다.한편, 소련에서는 이 시기에 연안 초계 전력의 확충과 잠수함의 질적 향상 등을 배경으로 대형 수상함은 외양에서 서방의 해상 병력과 잠수함 부대를 요격하는 방침으로 전환되었다. 따라서 육상 기지로부터의 항공 지원 범위 밖에서 작전하게 되므로, 장거리와 중거리 미사일을 동시에 배치함으로써 심도 있는 방공망을 형성하는 것이 계획되었다. 장거리 방공 미사일 시스템으로 배치된 포르트(Fort)는 미사일로 S-300F(SA-N-6 그램블)를 사용하지만, 이는 유도 방식으로 TVM 방식을 채택함으로써 동시 다목표 처리 능력을 얻었다. 그러나 TVM 방식은 시스템의 복잡화를 피할 수 없으므로, 이를 보완하기 위해 중거리 3K90(우라간) 방공 시스템이 개발되었다. 이는 미사일로 9M38 우라간(SA-N-7 가드플라이)을 사용하고, 종래대로의 세미 액티브 레이더 유도 방식을 채택함으로써 구축함급 함정에의 탑재를 실현했다. 이를 탑재하는 소브레멘니급 구축함은 관제용 레이더를 6기나 다수 탑재함으로써, 제한적이지만 동시 다목표 대처를 가능하게 했다. 또한, 3K90은 후에 3K37 요시로 발전했는데, 이는 중간 항정에 관성 유도를 도입한 9M38M2/9M317 미사일을 사용할 뿐만 아니라, 다기능 레이더에 의한 사격 지휘도 가능하게 함으로써 동시 교전 능력을 더욱 향상시켰다.

2. 3. 근접방공 미사일

근접방공 미사일은 개함방공망을 뚫고 들어온 대함 미사일, 제트기 등의 위협에 대한 최종 방어 수단이다.2. 3. 1. 제1세대 (1960년대~1980년대)

1967년 에일라트 사건과 1970년 오케안 훈련을 거치면서 서방에서는 대함 미사일의 위협이 크게 인식되었고, 이에 대한 대책으로 개함 방공 미사일 개발이 서둘러졌다.[1]미국 해군은 AIM-7 스패로우를 함재화한 시스패로우 BPDMS를 개발했다. 이것은 긴급 조치로 제한적인 능력만 가졌기에, 개량형 시스패로우 IBPDMS(NSSMS)가 개발되었고, NATO 공통의 개함 방공 무기인 NATO 시스패로우 미사일 시스템(NSSMS)이 되었다. NSSMS는 자체 목표 식별 레이더 등을 추가하여 소규모 방공 시스템을 형성, 미국 함정 자위 시스템의 시초가 되었다.[1]

이탈리아는 자국의 아스피데 공대공 미사일을 함재화한 알바트로스를 개발했고, 중국은 이를 바탕으로 수출용 LY-60N을 개발했다. 중국은 HQ-61 함대공 미사일을 개발했지만, 프랑스제 크로탈 PDMS 기술 도입으로 단명했다.[1]

영국이 개발한 GWS-25 시울프는 1979년 실전 배치되었다. 소형이지만 기동성이 뛰어나 포클랜드 전쟁에서 우수한 교전 성적을 남겼다.[1]

프랑스는 육상용 R440 크로탈을 함재화하여 개함 방공 미사일로 배치했다. 이것은 나중에 중국에 기술 이전되어 HQ-7로 배치되었다.[1]

소련은 이전에는 장거리 함대공 미사일을 주로 배치했지만, 자국 근해 대잠 작전의 필요성으로 소형 대잠함용 개함 방공 미사일 개발을 시작했다. 이에 따라 개발된 것이 9K33M 오사-M(SA-N-4 게코)이며, 1124형 소형 대잠함(그리샤급 코르벳)과 1135형 경비함(크리박급 프리깃) 등에 탑재되었다.[1]

2. 3. 2. 제2세대 (1980년대~)

제2세대 함대공 미사일은 소형 함정에도 미사일 방공 능력을 부여하기 위해 개발되었다.

대한민국 해군은 북한의 미사일 위협과 주변국의 해양 위협에 대응하기 위해 함대공 미사일 전력을 지속적으로 강화해 왔다. 해궁은 대한민국이 독자 개발한 함대공 미사일로, 우수한 성능으로 대한민국 해군의 방공 능력을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.[1]

3. 대한민국 해군의 함대공 미사일

대한민국 해군은 이지스 구축함에 미국의 SM-2, SM-6 함대공 미사일을 탑재하여 함대방공 능력을 확보하고 있다. 이외에도 RIM-7 시 스패로우, RIM-116 RAM, RIM-162 ESSM 등 다양한 함대공 미사일을 운용하고 있다.

3. 1. 해궁 (K-SAAM)

해궁은 대한민국이 독자 개발한 함대공 미사일로, 2021년까지 전력화되었다.[1] LIG넥스원에서 개발했으며, 수직발사체계와 탐색레이더, 사격통제체계 등으로 구성된다. 특히, 북한의 대함 미사일 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 평가받는다.

3. 2. SM-2, SM-6

대한민국 해군은 이지스 구축함에 미국의 SM-2, SM-6 함대공 미사일을 탑재하여 함대방공 능력을 확보하고 있다. 특히, SM-6는 장거리 요격 능력이 뛰어나 북한의 탄도 미사일 위협에도 대응할 수 있다.

3. 3. 기타 함대공 미사일

대한민국 해군은 RIM-7 시 스패로우, RIM-116 RAM, RIM-162 ESSM 등 다양한 함대공 미사일을 운용하고 있다. 특히, 2024년 5월 14일 LIG넥스원은 해군 차기 호위함(FFX) 배치(Batch)-Ⅳ 사업의 함대공유도탄(SAM) 수주 계약을 체결했다.[1]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com