행성상성운

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

행성상성운은 질량이 작은 별이 진화의 마지막 단계에서 형성하는 천체로, 18세기 후반 윌리엄 허셜에 의해 처음 명명되었다. 이들은 중심별이 방출하는 자외선에 의해 전리된 가스가 팽창하여 다양한 모양과 크기로 나타나며, 수소와 헬륨보다 무거운 원소를 우주 공간에 방출하여 은하 진화에 기여한다. 행성상성운은 분광학적 관측을 통해 그 본질이 밝혀졌으며, 중심별의 질량에 따라 수명과 형태가 결정된다. 최근 연구에서는 행성상성운까지의 거리 측정 및 다양한 형태의 원인 규명, 그리고 성운 내 금속 성분비의 불일치 현상에 대한 연구가 진행되고 있다.

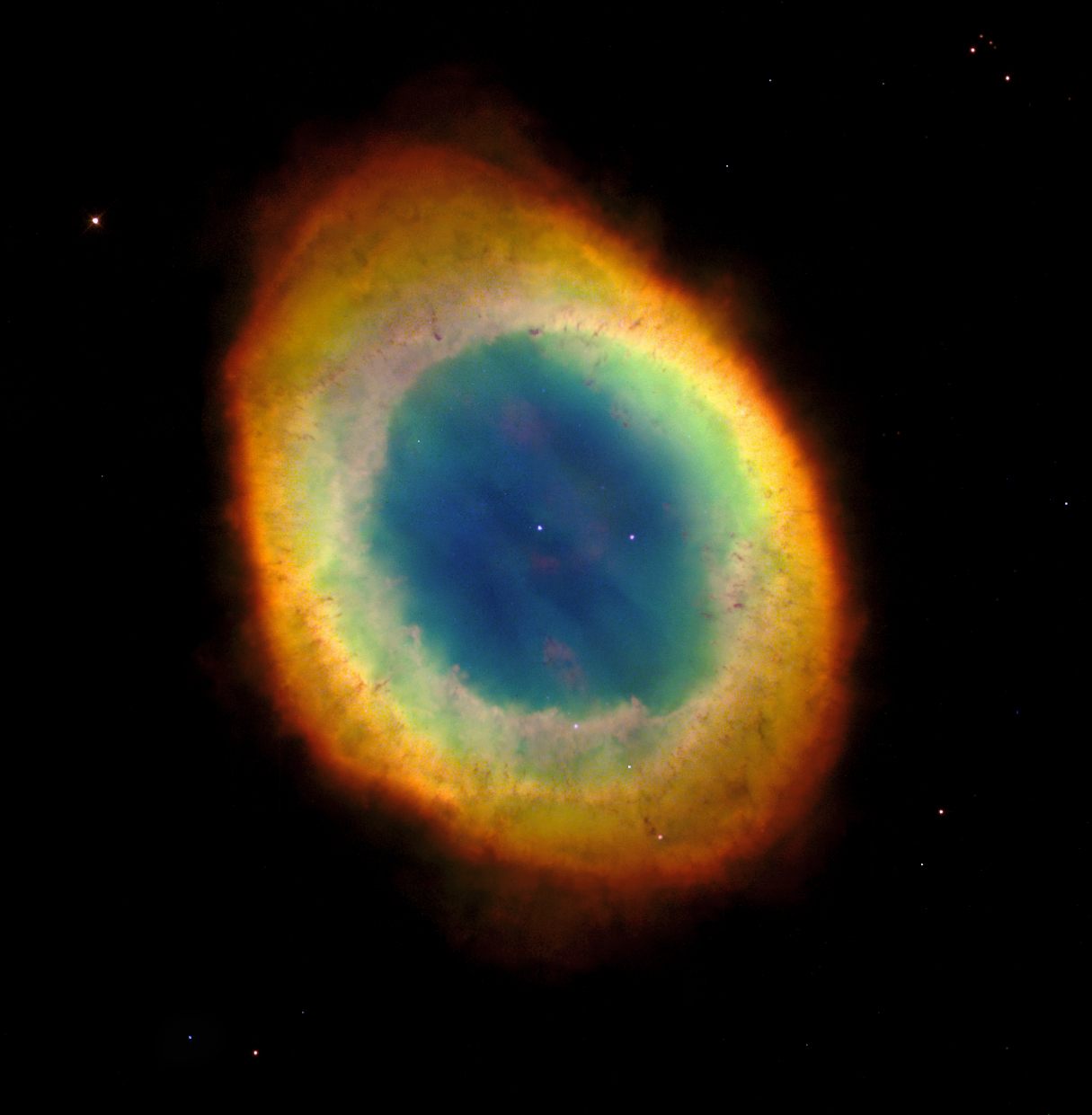

최초로 발견된 행성상성운은 아령 성운으로, 여우자리에 위치해 있다. 1764년 7월 12일 샤를 메시에가 관측하여 M27로 기록하였다.[10] 초기 관측자들은 저해상도 망원경으로 M27과 이후 발견된 행성상성운들을 천왕성과 같은 행성처럼 보았다. 1779년 1월, 프랑스 천문학자 앙투안 다르키에 드 펠르푸아는 고리 성운을 관측하고 "목성만큼 크며 희미해지는 행성처럼 보인다"라고 기록했다.[5][7]

행성상성운은 너무 어두워서 육안으로 관측할 수 없다. 최초로 발견된 행성상성운은 여우자리의 아령 성운(M27)으로, 1764년 샤를 메시에가 발견하여 메시에 천체 목록에 M27로 등재하였다.[74] 초기 관측자들은 M27을 천왕성과 같은 거대 행성과 비슷한 것으로 생각했다. 윌리엄 허셜은 이 천체를 관측하고 "행성상성운"이라는 용어를 고안하였다.[74][75]

별이 AGB 단계를 지나면 짧은 행성상성운 단계가 시작된다.[80] 중심별로부터 별의 외피층이 바깥쪽으로 시속 수 킬로미터의 속도로 날려나간다. 중심별은 AGB 원형별의 잔해로, 전자 축퇴압으로 유지되는 탄소-산소 핵만이 남아 있다.[80] 외피가 팽창하는 동안 중심별은 2단계에 걸쳐 진화하는데, 우선 수축이 계속되면서 온도가 올라가고 핵을 둘러싼 수소 껍질에서 핵융합이 일어난다. 그리고 수소 껍질이 다 타버리면 서서히 식어가기 시작한다.[80] 두 번째 단계에서는 핵융합 반응이 종료된다. 이는 중심핵의 질량이 모자라 탄소와 산소 핵융합을 일으킬 수 있을 정도로 온도가 올라갈 수 없기 때문이다.[74][80] 첫 번째 단계에서 중심별은 일정한 광도를 유지하며,[80] 온도는 계속 올라가 최종적으로 10만 K 정도까지 올라간다. 두 번째 단계에서는 별이 식어가기에 더 이상 자외선 복사를 내놓지 못하고, 주위의 기체를 전리시키지도 못한다. 중심별은 백색왜성이 되고, 더 이상 전리가 일어나지 않는 주위 기체는 우리 눈에 보이지 않게 된다. 이렇게 되면 항성 진화에 있어 행성상성운 단계가 종료된 것으로 본다.[80] 전형적인 행성상성운의 수명은 약 1만 년 정도이다.[74][80]

행성상성운은 은하 진화에 매우 중요한 역할을 한다. 새로 태어난 별은 거의 전적으로 수소와 헬륨으로 구성되어 있지만,[33] 별이 점근거성가지 단계를 거치면서,[34] 핵융합을 통해 더 무거운 원소들을 생성하고, 결국 강력한 항성풍에 의해 이러한 원소들이 방출된다.[35] 행성상성운은 일반적으로 탄소, 질소, 산소와 같은 원소의 비율이 더 높으며, 이러한 원소들은 강력한 항성풍을 통해 성간매질로 재순환된다. 이러한 방식으로 행성상성운은 우리 은하와 다른 성운을 이러한 무거운 원소들로 크게 풍부하게 한다. 천문학자들은 이러한 무거운 원소들을 집합적으로 '금속'이라고 부르며, 금속성 매개변수 ''Z''로 특정하여 언급한다.[36]

행성상성운은 다음과 같은 특징을 보인다.

2. 역사

1782년, 천왕성을 발견한 윌리엄 허셜은 토성 성운(NGC 7009)을 발견하고 "이상한 성운"이라고 묘사했다. 그는 나중에 이 천체들이 "별과 같은 종류의" 행성처럼 보인다고 설명했다.[11] 허셜은 그 원반이 행성과 비슷해 보이지만 너무 희미해서 행성일 수 없다는 것을 발견했다. 1785년, 허셜은 제롬 랄랑드에게 보낸 편지에서 다음과 같이 썼다.

> 이들은 아직 우리가 명확하게 알지 못하는 천체이며, 아마도 우리가 하늘에서 익숙한 것과는 전혀 다른 유형일 것입니다. 저는 이미 15초에서 30초 사이의 가시 직경을 가진 네 개의 천체를 발견했습니다. 이 천체들은 행성과 비슷한 원반, 즉 전체적으로 밝기가 같고, 둥글거나 약간 타원형이며, 행성의 원반만큼 윤곽이 명확하며, 1피트짜리 보통 망원경으로도 볼 수 있을 만큼 충분히 밝은 빛을 가지고 있지만, 약 9등급의 별처럼 보입니다.[12]

그는 이들을 "성운" 목록의 IV등급에 배정했고, 결국 78개의 "행성상 성운"을 목록에 올렸는데, 대부분은 사실 은하였다.[13]

허셜은 이 천체들을 "행성상 성운"이라고 불렀는데, 이 용어의 기원은 정확하게 알려져 있지 않다.[10][14] "행성상 성운"이라는 명칭은 천문학자들이 이 유형의 성운을 분류하는 데 사용하는 용어로 굳어져 오늘날에도 사용되고 있다.[15][16]

3. 관측

19세기 중반 분광 관측이 발명되기 전까지 행성상성운의 정체는 밝혀지지 않았다. 윌리엄 허긴스는 분광 관측을 통해 행성상성운이 항성이나 은하와는 달리 연속 스펙트럼이 아닌 밝은 방출선 몇 개만 존재하는 스펙트럼을 가진다는 것을 발견했다.[75] 이는 기존에 알려진 원소와 일치하지 않아 "네불륨"이라는 새로운 원소의 존재를 추측하게 했으나, 이후 극도로 낮은 밀도에서만 나타나는 금지선 현상으로 밝혀졌다.[74]

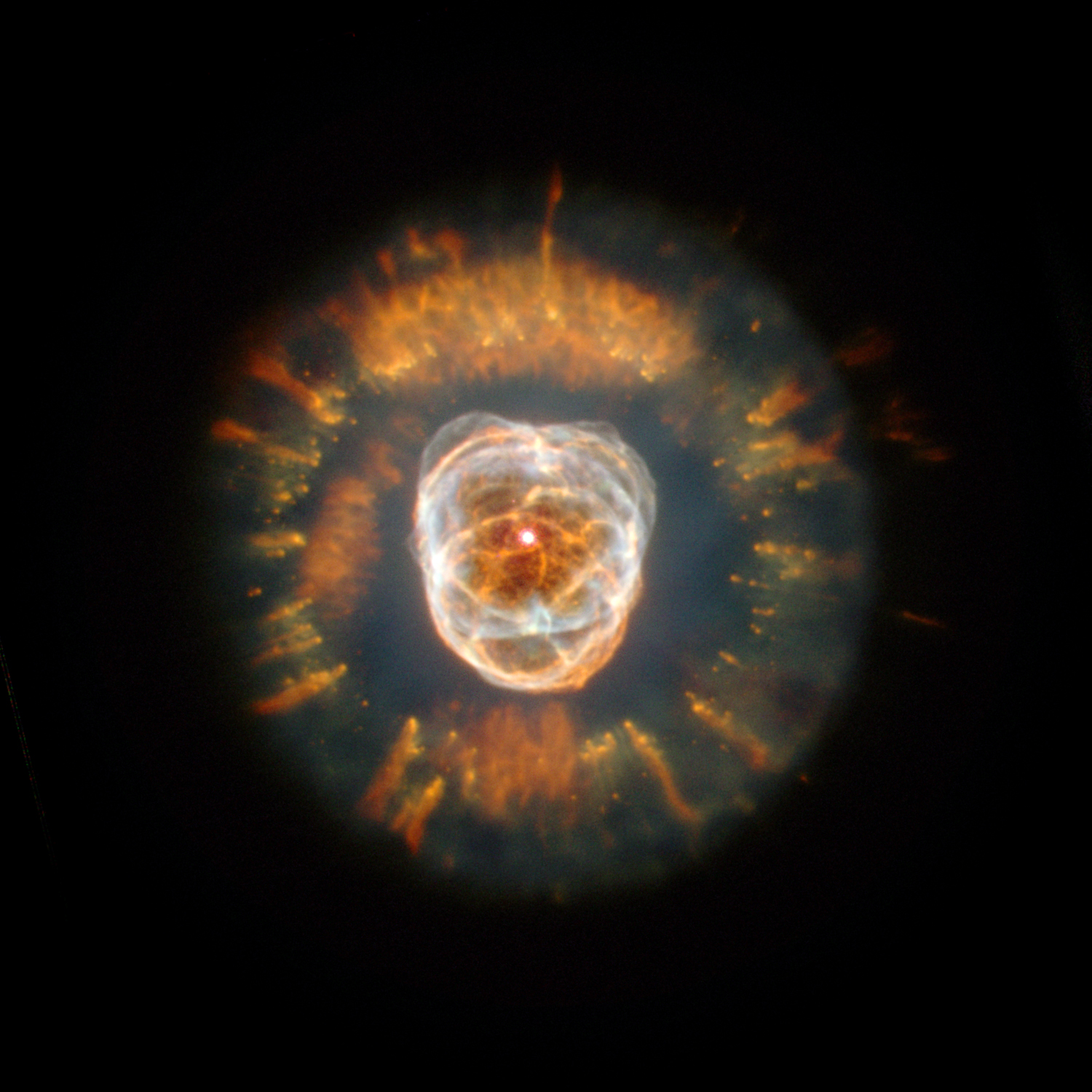

20세기 후반, 우주망원경과 전하결합소자(CCD) 기술의 발전으로 행성상성운의 온도, 밀도, 원소 함량 등에 대한 보다 정확한 정보를 얻을 수 있게 되었다.[81][82] 또한 허블우주망원경은 지상에서 단순해 보이던 많은 성운들이 극도로 복잡한 구조를 가지고 있음을 보여주었다.[83][84]

모건-키넌 분광 분류에서 행성상성운은 '''P'''형으로 분류되지만, 실제로는 거의 사용되지 않는다.[85]

3. 1. 분광학적 특징

윌리엄 허긴스는 프리즘을 사용하여 빛을 분산시켜 천체의 광학 스펙트럼을 연구한 최초의 천문학자 중 한 명이었다.[14] 1864년 8월 29일, 허긴스는 고양이 눈 성운을 관측하면서 행성상 성운의 스펙트럼을 분석한 최초의 인물이었다.[10] 그는 별들의 스펙트럼이 많은 흡수선이 겹쳐진 연속적인 복사로 구성되어 있음을 알아냈다. 그는 안드로메다 은하(당시에는 안드로메다 성운으로 알려짐)와 같은 많은 성운 천체가 매우 유사한 스펙트럼을 가지고 있음을 발견했다. 그러나 허긴스가 고양이 눈 성운을 관측했을 때, 그는 매우 다른 스펙트럼을 발견했다. 흡수선이 겹쳐진 강한 연속 스펙트럼이 아니라 고양이 눈 성운과 다른 유사한 천체들은 여러 개의 방출 스펙트럼을 보였다.[14] 그중 가장 밝은 것은 500.7 나노미터의 파장에 있었는데, 이는 알려진 어떤 원소의 선에도 해당하지 않았다.[17]

처음에는 그 선이 네뷸륨이라는 미지의 원소 때문일 것이라는 가설이 세워졌다. 유사한 아이디어가 1868년 태양의 스펙트럼 분석을 통해 헬륨의 발견으로 이어졌다.[10] 태양의 스펙트럼에서 발견된 후 헬륨은 지구에서도 곧 분리되었지만, "네뷸륨"은 그렇지 않았다. 20세기 초, 헨리 노리스 러셀은 500.7 nm의 선이 새로운 원소 때문이 아니라 익숙한 원소가 익숙하지 않은 조건에 있기 때문이라고 제안했다.[10]

1920년대 물리학자들은 극도로 낮은 밀도의 기체에서 전자가 원자와 이온에서 여기 상태의 준안정 상태 에너지 준위를 차지할 수 있으며, 그렇지 않으면 더 높은 밀도에서 발생하는 충돌에 의해 탈여기될 것이라는 것을 보였다.[18] 질소 및 산소 이온(O, O)의 이러한 준위에서 전자 전이는 500.7 nm 방출선 및 기타 선을 생성한다.[10] 매우 낮은 밀도의 기체에서만 볼 수 있는 이러한 스펙트럼 선을 ''금지선''이라고 한다. 따라서 분광 관측은 성운이 매우 희박한 기체로 이루어져 있음을 보여주었다.[19]

4. 기원

M⊙ 10~11배 이상의 무거운 별들은 수명이 다하면 초신성 폭발을 일으킨다. 행성상성운은 0.8 M⊙ ~ 10~11 M⊙ 사이의 중간 질량 및 작은 질량의 별들이 수명이 다했을 때 만들어진다.[86] 행성상성운을 형성하는 원형별은 수명 기간 대부분을 1,500만 K가량의 중심핵에서 수소를 헬륨으로 전환시키는 핵융합 반응을 일으키면서 보낸다. 핵융합으로 만들어진 에너지는 핵에서 바깥으로 나가는 압력을 발생시키고, 이 압력이 별 자체 중력으로 인해 발생하는 안쪽으로 들어가는 압력을 상쇄시켜 균형을 이룬다.[87] 이러한 균형을 이루면서 별은 수천만 ~ 수십억 년 동안 주계열에 머무른다.

중심핵의 수소가 다 소진되면, 중력이 핵을 압박하여 핵의 온도가 1억 K까지 올라간다.[88] 핵의 온도가 높아지면 상대적으로 차가운 별의 외피층이 팽창하여 별의 부피가 커지고 적색거성이 된다. 이때 별의 평균 표면 온도는 떨어지지만 표면적이 증가하기에 별의 광도가 급격히 증가한다. 항성진화에서 이렇게 광도가 증가하는 단계를 점근거성열(AGB)이라고 한다.[88]

3 M⊙을 초과하는 점근거성의 중심핵은 수축을 계속한다. 온도가 1억 K에 도달하면 헬륨이 핵융합하여 탄소 및 산소를 만들어내면서 별은 다시 에너지를 생성하고, 이 에너지로 핵의 수축이 일시적으로 중단된다. 헬륨 핵융합은 핵 내부에 탄소와 산소를 누적시키고, 탄소 및 산소층 위를 얇은 헬륨 껍질이 덮고, 그 위를 또 얇은 수소 껍질이 덮는다. 헬륨 껍질과 수소 껍질은 핵융합을 계속한다. 그러나 이 안정기는 약 2만 년 정도만 유지되며, 별의 전체 수명에서는 찰나와 같다.

별의 대기가 성간 공간으로 계속 누출되다가, 중심핵이 바깥으로 노출되고 노출된 핵의 표면 온도가 3만 K를 넘어서면 자외선 광자가 누출된 대기 외피층을 전리시키기 시작한다. 전리된 외피층이 알록달록 빛나게 되면 그것이 곧 행성상성운이다.[88]

5. 수명

6. 은하 진화에서의 역할

이러한 성운에서 형성된 후대의 별들은 금속 함량이 더 높은 경향이 있다. 이러한 금속들은 별에 비교적 미량으로 존재하지만, 항성 진화와 핵융합 반응에 상당한 영향을 미친다. 초기 우주에서 형성된 별들은 이론적으로 더 적은 양의 무거운 원소를 포함하고 있었다.[37] 대표적인 예로 금속량이 적은 제2종족성이 있다.[38][39] 항성의 금속 함량은 천문분광법으로 확인한다.

7. 특징

성운은 물질 경계형과 복사 경계형으로 나뉜다. 물질 경계형은 성운에 별이 방출하는 모든 자외선 광자를 흡수할 만큼 충분한 물질이 없어 가시적인 성운은 완전히 이온화된 상태이다. 반면 복사 경계형은 중심별이 방출하는 자외선 광자가 주변 기체를 모두 이온화할 만큼 충분하지 않아, 이온화 전면은 중성 원자의 항성 주변 껍질 바깥쪽으로 퍼져 나간다.[44]

7. 1. 물리적 특징

전형적인 행성상성운은 지름이 약 1 광년이며, 매우 희박한 기체로 이루어져 있다. 밀도는 1 cm3 당 100 ~ 10,000개 정도이다.[92] (지구 대기의 밀도는 1 cm3 당 2.5×1019개이다.) 젊은 행성상성운일수록 밀도가 높으며, 개중에는 밀도가 1 cm3 당 106개에 달하는 것도 있다. 시간이 흐르면서 성운은 팽창하고 이에 따라 밀도는 떨어진다. 행성상성운의 질량은 태양 질량의 0.1 ~ 1배 정도이다.[92]

중심별에서 나오는 복사선 때문에 행성상성운의 온도는 약 10,000 K까지 가열된다.[93] 중심에 가까운 기체가 주변부 기체보다 온도가 더 높으며, 중심 근처는 16,000 ~ 25,000 K에 달하기도 한다.[94] 중심별 바로 근처는 매우 뜨거운 코로나 상태이며, 온도가 1,000,000 K 정도이다. 이 뜨거운 기체는 중심별 표면에서 빠른 항성풍 형태로 발생한다.[95]

행성상성운은 물질속박과 복사속박 상태로 나눌 수 있다. 물질속박은 성운에 물질이 충분하지 않아 중심별에서 나오는 자외선을 모두 흡수할 수 없는 상태이며, 눈에 보이는 성운은 완전히 전리된 상태이다. 복사속박은 중심별에서 나오는 자외선이 충분하지 못해서 주위 기체가 모두 전리되지 못하고, 별주위 외피 바깥쪽은 중성 원자 상태로 존재하는 것이다.[96]

7. 2. 수와 분포

우리 은하에는 약 3000개의 행성상 성운이 알려져 있다.[97] 이는 우리 은하에 있는 2천억 개의 별에 비하면 매우 적은 수이다. 전체 항성 수명에 비해 행성상 성운의 수명이 매우 짧기 때문에 희귀한 것이다. 행성상 성운은 대부분 은하수 원반 근처에서 발견되며, 은하 중심 근처에 가장 많이 밀집되어 있다.[98]

7. 3. 형태

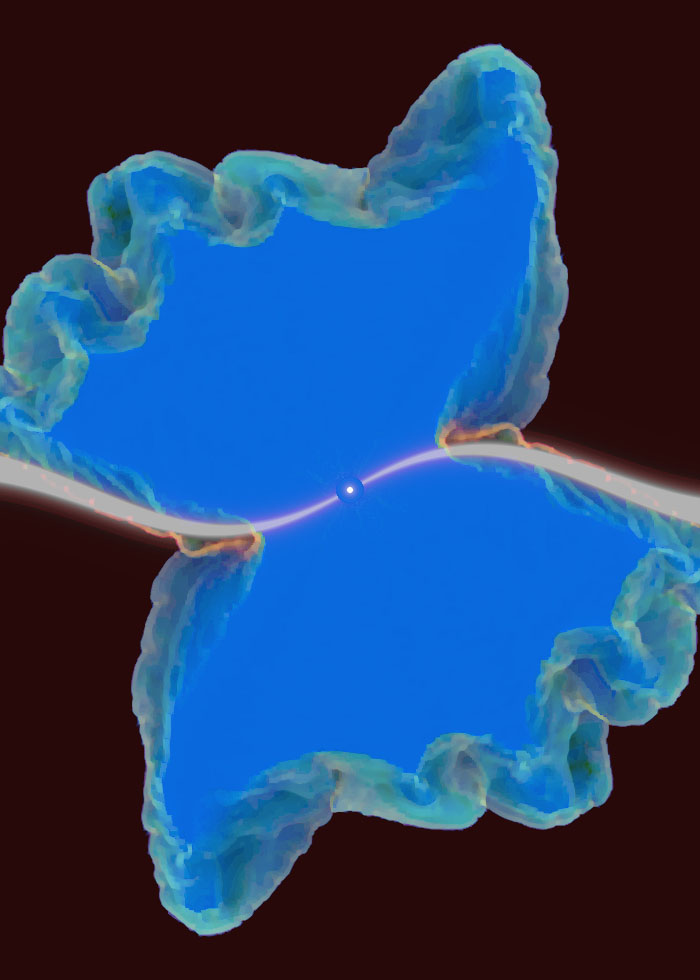

행성상성운은 다양한 형태를 가지며, 그 중 약 20%만이 아벨 39와 같이 구대칭 형태를 띈다.[99] 항성형, 원반형, 고리형, 무정형, 나선형, 쌍극형, 4극형[100] 등 매우 다양한 형태가 존재하지만,[101] 대부분은 구대칭형, 타원형, 쌍극형의 세 가지 유형으로 분류된다.

쌍극형 성운은 주로 은하평면에 집중 분포하며, 비교적 젊고 질량이 큰 별이 원형 별인 것으로 추정된다. 반면 은하팽대부에 있는 쌍극형 성운들은 공전축이 은하 평면과 평행한 경향을 보인다.[102] 구대칭형 성운은 태양과 비슷한 별들이 만들어내는 것으로 알려져 있다.[95]

이처럼 다양한 형태가 나타나는 이유는 완전히 밝혀지지 않았지만,[101] 몇 가지 요인이 제시되고 있다. 우선, 같은 성운이라도 관측 각도에 따라 다르게 보이는 정사영 효과를 고려해야 한다.[101] 중심별이 쌍성일 경우 두 별 사이의 중력적 상호작용이 성운의 형태에 영향을 줄 수 있다. 또한, 중심별 주위의 행성이 성운 물질의 흐름을 방해할 가능성도 제기된다.[103] 질량이 큰 별일수록 불규칙한 형태의 행성상성운을 만든다는 연구 결과도 있다.[103]

2005년에는 두 행성상성운의 중심별 주위에서 자기장이 최초로 발견되었으며,[104][113] 이 자기장이 행성상성운의 형태 형성에 중요한 역할을 할 수 있다는 추측이 제기되었다.[104][113]

8. 성단과의 관계

구상성단에서는 메시에 15, 메시에 22, NGC 6441, 팔로마 6 이렇게 4개의 행성상성운이 발견되었다. 산개성단에서는 현재까지 확실하게 행성상성운이 존재하는 것으로 확인된 사례는 하나뿐이다.[105] NGC 2348(산개성단 메시에 46에 포함), NGC 2818(산개성단 NGC 2818 A에 포함) 등이 산개성단 내 행성상성운으로 자주 언급되지만, 실제로는 시선 방향이 우연히 일치하는 것일 뿐이다.[98][106][107]

산개성단은 질량이 작아 중력적 응집력이 약하다. 그래서 산개성단은 대략 1억 ~ 6억 년 정도의 비교적 짧은 시간이 지나면 흩어져 버리는 경향이 있다.[108]

이론 모형에 따르면 행성상성운은 0.8 ~ 11 M⊙의 주계열성이 진화하여 만들어진다. 이는 원형 별의 나이가 2천만 년 이상이어야 함을 의미한다. 이 나이대의 산개성단은 수백 개 정도 발견되었지만, 여러 이유로 산개성단 내에서 행성상성운을 찾기는 어렵다. 그중 하나는, 상대적으로 무거운 별에서 생성되는 행성상성운의 수명이 수천 년 정도로 매우 짧아, 우주적 규모에서는 순식간에 지나간다는 점이다.[98]

9. 최근 연구 주제

지구에서 가까운 행성상성운은 팽창 속도를 계산하여 거리를 측정할 수 있다. 수년에 걸친 고해상도 관측을 통해 성운이 시선 방향으로 얼마나 팽창했는지 확인하고, 도플러 효과를 분광 관측하여 시선 방향의 팽창 속도를 알아낼 수 있다. 이렇게 구한 각팽창 속도와 팽창 속도를 비교하면 성운까지의 거리를 알 수 있다.[83]

행성상성운의 다양한 모양은 흥미로운 연구 주제이다. 별에서 밖으로 빠져나가는 속도가 다른 물질들 사이의 상호작용이 대부분의 모양을 만들어낸다는 가설이 있다.[101] 하지만 일부 천문학자들은 중심별이 쌍성이면 행성상성운이 더 복잡한 모양을 띨 것이라고 추측한다.[111] 많은 성운에서 강력한 자기장이 발견되었고,[112] 이 자기장과 전리 기체 사이의 상호작용은 일부 행성상성운의 모양을 설명할 수 있다.[113]

성운의 금속 성분비를 알아내는 방법에는 크게 재결합선과 충돌들뜸선이 있다. 그런데 두 방법으로 각각 얻어낸 결과들 사이에 큰 차이가 존재하는 경우가 종종 있다. 이는 행성상성운 안에 작은 온도 변화가 있기 때문으로 설명된다. 온도 효과 때문에 발생했다고 보기에는 차이가 너무 클 경우, 수소가 거의 없는 매듭 구조 때문이라는 가설이 제기되었지만, 그러한 매듭 구조는 아직 발견되지 않았다.[114]

참조

[1]

서적

Astrophysics of gaseous nebulae and active galactic nuclei

https://archive.org/[...]

University Science Books

2005

[2]

웹사이트

Messier 27 (The Dumbbell Nebula)

https://www.nasa.gov[...]

2017-10-19

[3]

논문

[4]

논문

[5]

서적

Observations astronomiques, faites à Toulouse (Astronomical observations, made in Toulouse)

https://archive.org/[...]

Avignon: J. Aubert; (and Paris: Laporte, etc.)

1777

[6]

잡지

Who Discovered the Ring Nebula?

2017-06-01

[7]

웹사이트

Antoine Darquier de Pellepoix

http://www.klima-luf[...]

2018-06-09

[8]

웹사이트

The Sun Will Produce a Beautiful Planetary Nebula When It Dies

https://www.smithson[...]

2020-03-30

[9]

논문

[10]

논문

[11]

학술지

Planetary nebulae in 2014: A review of research

http://www.astroscu.[...]

2015

[12]

학술지

William Herschel and the Planetary Nebulae

[13]

서적

The Herschel Objects and How to Observe Them

[14]

논문

[15]

논문

[16]

논문

[17]

논문

[18]

논문

[19]

논문

[20]

웹사이트

A Planetary Nebula Divided

http://www.eso.org/p[...]

2015-12-21

[21]

논문

[22]

논문

[23]

논문

[24]

논문

[25]

논문

[26]

논문

[27]

논문

[28]

논문

[29]

논문

[30]

학술지

Long Secondary Periods in Pulsating Asymptotic Giant Branch Stars: An Investigation of Their Origin

[31]

웹사이트

Hubble Offers a Dazzling Necklace

http://www.spacetele[...]

ESA/Hubble

2011-08-18

[32]

웹사이트

An Interstellar Distributor

https://esahubble.or[...]

ESA/Hubble

2020-01-29

[33]

웹사이트

The Galaxy. Chapter 4. Galactic Chemical Evolution

http://www.maths.qmu[...]

2013-03-26

[34]

학술지

Our Sun. III. Present and Future

[35]

학술지

Interstellar Bubbles

1975

[36]

harvnb

[37]

journal

Modeling the Pollution of Pristine Gas in the Early Universe

2013-10-01

[38]

harvnb

[39]

book

Introductory astronomy & astrophysics

Saunders College Publishing

1998

[40]

harvnb

[41]

harvnb

[42]

harvnb

[43]

harvnb

[44]

harvnb

[45]

harvnb

[46]

harvnb

[47]

harvnb

[48]

harvnb

[49]

harvnb

[50]

harvnb

[51]

journal

Mass Transfer and Disc Formation in AGB Binary Systems

2017

[52]

harvnb

[53]

harvnb

[54]

journal

A Survey for Planetary Nebulae in M31 Globular Clusters

http://esoads.eso.or[...]

2013

[55]

thesis

Planetary Nebulae in the Solar Neighbourhood: Statistics, Distance Scale and Luminosity Function

http://esoads.eso.or[...]

2008

[56]

harvnb

[57]

journal

On the crucial cluster Andrews-Lindsay 1 and a 4% distance solution for its planetary nebula

http://esoads.eso.or[...]

2014

[58]

harvnb

[59]

harvnb

[60]

journal

Discovery of an open cluster with a possible physical association with a planetary nebula

http://esoads.eso.or[...]

2008

[61]

journal

New Results for the Open Cluster Bica 6 and Its Associated Planetary Nebula Abell 8

http://esoads.eso.or[...]

2011

[62]

journal

Investigating potential planetary nebula/cluster pairs

http://esoads.eso.or[...]

2014

[63]

harvnb

[64]

news

Distances to Planetary Nebulae

https://www.eso.org/[...]

2014-05-31

[65]

웹사이트

SIMBAD references

http://simbad.u-stra[...]

[66]

harvnb

[67]

harvnb

[68]

harvnb

[69]

harvnb

[70]

문서

천문학용어집

한국천문학회

[71]

논문

Frankowski & Soker 2009

[72]

문서

SEDS 2013

[73]

웹사이트

Hubblesite.org

1997

[74]

논문

Kwok 2000

[75]

논문

Moore 2007

[76]

서적

A View of the Universe

Sky Publishing Corporation

1993

[77]

논문

Huggins & Miller 1864

[78]

논문

Bowen 1927

[79]

논문

Gurzadyan 1997

[80]

논문

Kwok 2005

[81]

논문

Hora et al. 2004

[82]

논문

Kwok et al. 2006

[83]

논문

Reed et al. 1999

[84]

논문

Aller & Hyung 2003

[85]

논문

Krause 1961

[86]

논문

Maciel, Costa & Idiart 2009

[87]

논문

Harpaz 1994

[88]

논문

Harpaz 1994

[89]

웹인용

Hubble Offers a Dazzling Necklace

http://www.spacetele[...]

ESA/Hubble

2011-08-18

[90]

논문

Kwok 2000

[91]

논문

Marochnik, Shukurov & Yastrzhembsky 1996

[92]

논문

Osterbrock & Ferland 2005

[93]

논문

Gurzadyan 1997

[94]

논문

Gurzadyan 1997

[95]

논문

Osterbrock & Ferland 2005

[96]

논문

Osterbrock & Ferland 2005

[97]

논문

Parker et al. 2006

[98]

논문

Majaess, Turner & Lane 2007

[99]

논문

Jacoby, Ferland & Korista 2001

[100]

논문

Kwok & Su 2005

[101]

논문

Kwok 2000

[102]

논문

Rees & Zijlstra 2013

[103]

논문

Morris 1990

[104]

뉴스

SpaceDaily Express 2005

[105]

논문

Parker 2011

[106]

논문

Kiss et al. 2008

[107]

논문

Mermilliod et al. 2001

[108]

논문

Allison 2006

[109]

웹인용

Cosmic Sprinklers Explained

http://www.eso.org/p[...]

유럽 남방 천문대

2013-02-13

[110]

웹인용

Distances to Planetary Nebulae

https://www.eso.org/[...]

ESO Messanger

2014-05-31

[111]

논문

Soker 2002

[112]

논문

Gurzadyan 1997

[113]

논문

Jordan, Werner & O'Toole 2005

[114]

논문

Liu et al. 2000

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com