산개성단

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

산개성단은 수백에서 수천 개의 별들이 중력으로 묶여 있는 천체로, 주로 나선 은하의 나선팔에서 발견된다. 고대부터 알려진 산개성단은 망원경 발명 이후 갈릴레오 갈릴레이에 의해 관측되었으며, 17세기에 들어서면서 본격적인 연구가 시작되었다. 산개성단은 거대 분자 구름의 붕괴로 형성되며, 별들의 색-등급도를 통해 항성 진화 연구에 활용된다. 로버트 트럼플러에 의해 분류된 형태적 특징에 따라 밀집도, 밝기, 구성원 수 등으로 구분되며, 우리 은하에는 1,000개 이상이 알려져 있다. 산개성단은 시간이 지남에 따라 내부적, 외부적 요인으로 인해 흩어지며, 항성 진화 연구 및 천문학적 거리 척도 연구에 중요한 자료를 제공한다. 대표적인 산개성단으로는 플레이아데스 성단, 히아데스 성단, 프레세페 성단 등이 있으며, 외계 행성을 거느린 경우도 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 성단 - 성협

성협은 별의 집단으로, 구성 별의 특징에 따라 OB 성협, T 성협, R 성협으로 분류되며, 구성원들은 비슷한 나이, 화학 조성, 이동 속도를 가지며 시간이 지나면서 흩어진다. - 성단 - 구상성단

구상성단은 중력으로 묶인 수십만에서 수백만 개의 별들이 구형 또는 거의 구형의 형태를 이루는 성단으로, 항성 진화 연구에 중요한 역할을 하며 셰플리-소여 집중도 등급으로 분류되고 암흑물질을 다량 포함할 것으로 추정되는 암흑 구상성단이라는 새로운 유형도 제시되었다. - 산개성단 - 메시에 26

δ별에서 동쪽으로 50분 거리에 위치한 메시에 26은 은하수의 짙은 부분에 자리 잡아 어두운 하늘에서도 찾기 어려운 산개 성단으로, 주위에 암흑 성운이 분포하며 1764년 샤를 메시에가 발견하고 존 허셜이 추가 관측했다. - 산개성단 - 아치스 성단

아치스 성단은 짙은 먼지로 둘러싸여 가시광선 관측이 어렵지만 엑스선, 적외선, 전파 관측으로 연구되는, 반지름 약 1광년의 젊고 뜨거운 별 약 150개로 이루어진 성단으로, 별들은 밝고 빠른 항성풍을 방출하며 수백만 년 안에 수소를 소모한다.

2. 역사적 관측들

가장 유명한 산개성단 중 하나인 플레이아데스 성단은 고대부터 별들의 집단으로 알려져 왔다. 망원경이 발명되어 개개의 별들로 이루어졌음이 밝혀지기 전까지, 플레이아데스를 제외한 다른 성단들은 대체로 밤하늘에서 희미하게 빛나는 부분으로만 여겨졌다. 황소자리에 있는 또 다른 유명한 산개성단인 히아데스 성단 역시 가장 오래된 산개성단 중 하나로 고대부터 인식되었다. 초기 천문학자들은 다른 산개성단들을 흐릿한 빛의 덩어리로 관측했다. 로마의 천문학자 프톨레마이오스는 그의 저서 ''알마게스트''에서 프레세페 성단, 페르세우스자리의 이중성단, 코마 성단, 그리고 프톨레마이오스 성단을 언급했으며, 페르시아의 천문학자 알 수피는 오미크론 벨룸 성단에 대해 기술했다. 그러나 이러한 "성운"들을 개개의 별들로 분해하기 위해서는 망원경의 발명이 필요했다. 실제로 1603년 요한 바이어는 이 성단들 중 세 개에 마치 단일 별인 것처럼 명칭을 부여하기도 했다.

산개성단은 구성하는 항성의 수가 적고 흩어진 형태부터 수천 개의 항성으로 이루어진 거대한 집합체까지 그 형태가 매우 다양하다. 일반적으로 뚜렷하고 밀집된 중심핵과, 그 주위를 성단 구성원들이 더 넓게 퍼져 형성하는 '코로나' 구조를 가진다. 중심핵은 보통 직경 3ly에서 4ly 정도이며, 코로나는 성단 중심으로부터 반경 20ly까지 펼쳐지기도 한다. 성단 중심부의 항성 밀도는 1입방 광년 당 약 1.5개 정도로, 이는 태양 근처의 항성 밀도(1입방 광년 당 약 0.003개)보다 훨씬 높다.

밤하늘을 관측하고 그 결과를 기록하기 위해 망원경을 사용한 최초의 인물은 1609년 이탈리아 과학자 갈릴레오 갈릴레이였다. 그가 망원경으로 프톨레마이오스가 기록했던 성운상 천체 중 일부를 관측했을 때, 그것들이 단일 천체가 아니라 수많은 별들의 집단임을 발견했다. 예를 들어, 프레세페 성단에서는 40개가 넘는 별들을 식별했다. 이전 관측자들이 플레이아데스 성단에서 6~7개의 별만을 보았던 반면, 갈릴레오는 거의 50개에 달하는 별을 발견했다. 그는 1610년에 출판한 ''별의 전령''에서 "은하는 무수히 많은 별들이 무리지어 심어진 것과 다름 아니다"라고 썼다. 갈릴레이의 연구에 영향을 받은 시칠리아 천문학자 조반니 호디에르나는 망원경을 사용하여 이전에 알려지지 않았던 산개성단을 발견한 최초의 천문학자일 가능성이 있다. 1654년, 그는 현재 메시에 41, 메시에 47, NGC 2362, NGC 2451로 알려진 천체들을 확인했다.

성단 내의 별들이 물리적으로 서로 연관되어 있다는 인식은 일찍부터 나타났다. 1767년 영국의 박물학자 존 미첼 목사는 플레이아데스 성단과 같은 별들의 집단이 지구에서 볼 때 우연히 한곳에 정렬될 확률이 496,000분의 1에 불과하다는 계산 결과를 발표하며 이를 뒷받침했다. 천문학이 발전하면서, 분광학적 분석을 통해 성단의 별들이 우주 공간에서 비슷한 운동을 하며 공통된 시선 속도를 가진다는 것이 밝혀졌다. 이는 성단의 별들이 같은 시기에 태어났으며, 성단 내에서 서로에게 영향을 미친다는 증거가 되었다.

1774년부터 1781년 사이에 프랑스 천문학자 샤를 메시에는 혜성과 유사하게 보이는 성운 형태의 천체 목록을 발표했는데, 이 목록에는 26개의 산개성단이 포함되어 있었다. 1790년대에는 영국의 천문학자 윌리엄 허셜이 성운상 천체에 대한 광범위한 연구를 시작했다. 그는 이러한 천체들 중 다수가 개별 별들의 집단으로 분해될 수 있음을 발견하고, 별들이 처음에는 우주에 흩어져 있다가 나중에 중력적 인력으로 인해 성단으로 뭉쳐졌다는 아이디어를 제시했다. 그는 성운을 8개의 종류로 나누었으며, 그중 VI부터 VIII까지의 유형은 별들의 성단을 분류하는 데 사용되었다.

천문학자들의 노력 덕분에 알려진 성단의 수는 계속해서 증가했다. 1888년 덴마크-아일랜드 천문학자 J. L. E. 드레이어가 처음 발표한 ''신 일반 목록''(NGC)과 1896년 및 1905년에 발표된 두 개의 보충 색인 목록(IC)에는 수백 개의 산개성단이 등재되었다. 망원경 관측을 통해 두 가지 주요 유형의 성단이 밝혀졌다. 하나는 수천 개의 별을 포함하며 규칙적인 구형 분포를 가지고 주로 우리 은하 중심 방향에서 발견되는 구상 성단이다. 다른 하나는 일반적으로 더 불규칙한 모양을 하고 별의 수가 적으며, 우리 은하의 은하면 근처에서 주로 발견되는 산개성단이다. 산개성단은 그 위치 때문에 때때로 "은하 성단"(galactic cluster)이라고도 불리는데, 이는 1925년 스위스-미국 천문학자 로버트 줄리어스 트럼플러가 도입한 용어이다.

성단 내 별들의 정밀한 위치 측정은 1877년 독일 천문학자 E. 쇤펠트에 의해 처음 시도되었고, 이후 미국 천문학자 E. E. 바나드가 1923년 사망하기 전까지 연구를 이어갔다. 초기에는 이러한 노력으로 별들의 움직임을 감지하기 어려웠다. 그러나 1918년 네덜란드계 미국인 천문학자 아드리아안 반 마넨은 서로 다른 시기에 촬영된 사진 건판을 비교하여 플레이아데스 성단 일부 별들의 고유 운동을 측정하는 데 성공했다. 측성학이 발전하면서 성단의 별들이 우주 공간을 통해 공통된 고유 운동을 공유한다는 사실이 밝혀졌다. 1918년과 1943년에 촬영된 플레이아데스 성단의 사진을 비교함으로써 반 마넨은 성단의 평균 운동과 유사한 고유 운동을 가진 별들을 식별하여 성단 구성원일 가능성이 높은 별들을 가려낼 수 있었다. 또한 분광학적 측정은 이 별들이 공통된 시선 속도를 가지고 있음을 밝혀내어, 산개성단이 하나의 그룹으로 묶인 별들로 구성되어 있음을 명확히 보여주었다.

산개성단의 첫 색등급도는 1911년 에이나르 헤르츠스프룽이 플레이아데스 성단과 히아데스 성단에 대한 도표를 발표하면서 등장했다. 그는 이후 20년 동안 산개성단 연구를 계속하며, 분광 데이터를 이용해 성단의 내부 운동 상한선을 결정하고 총 질량이 태양 질량의 수백 배를 넘지 않을 것으로 추정했다. 그는 별의 색과 밝기 사이의 관계를 보여주었고, 1929년에는 히아데스와 프레세페 성단이 플레이아데스와는 다른 항성 분포를 가지고 있음을 발견했다. 이는 나중에 이 세 성단의 나이 차이 때문인 것으로 해석되었다.

3. 산개성단의 형성과 진화

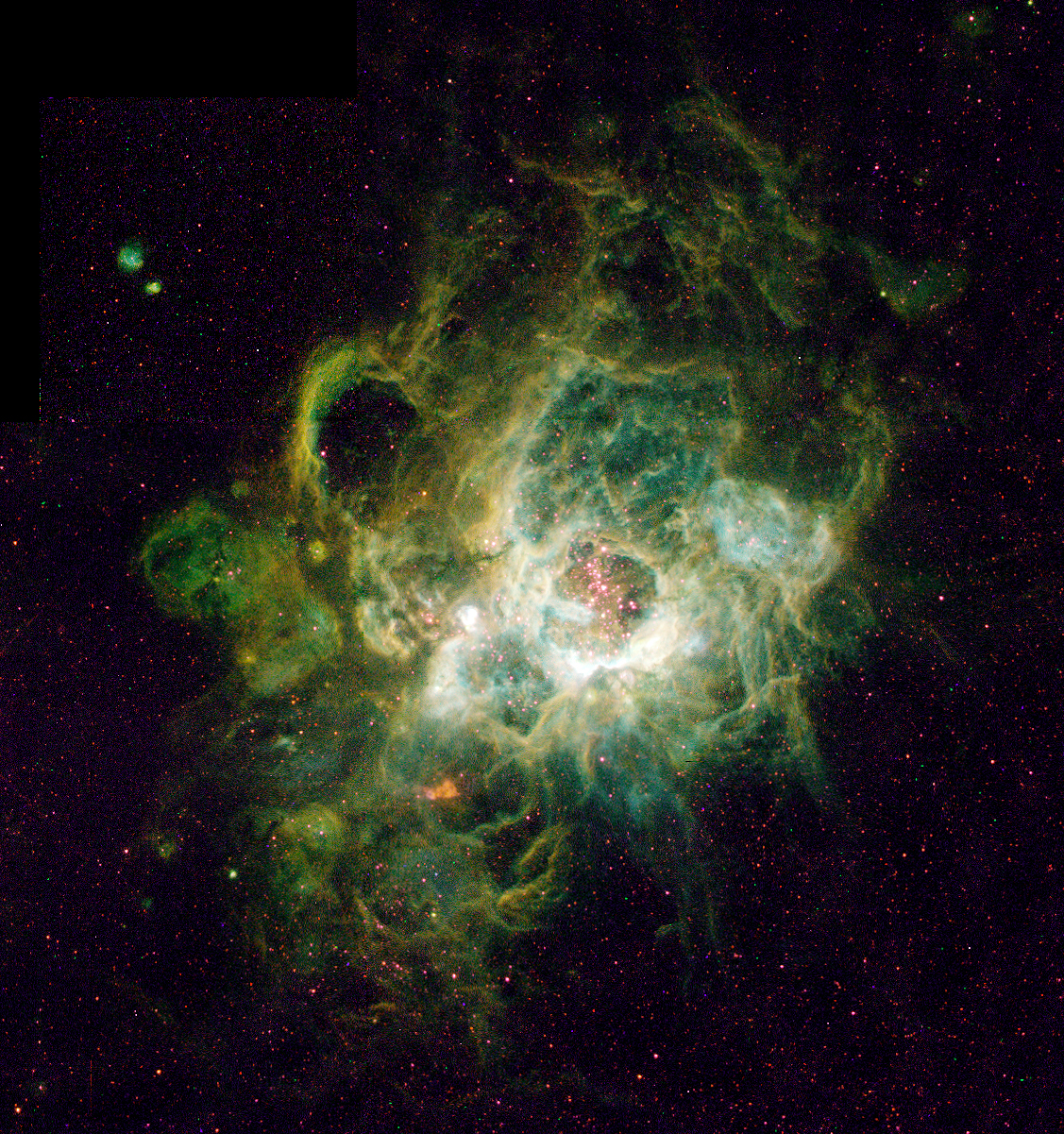

산개성단은 태양 질량의 수천 배에 달하는 차갑고 밀도 높은 가스와 먼지 구름인 거대 분자 구름의 일부가 자체 중력으로 붕괴하면서 형성된다. 이러한 구름은 보통 너무 무거워서 하나의 별로는 붕괴될 수 없으며, 대신 수백에서 수천 개의 별들로 이루어진 성단을 형성한다. 별 형성은 구름 내에서도 특히 밀도가 높은 영역(cm³당 10⁴개 이상의 중성 수소 분자)에서 일어난다.

거대 분자 구름의 붕괴는 다양한 요인에 의해 촉발될 수 있다. 근처 초신성 폭발의 충격파, 다른 구름과의 충돌, 중력적 섭동 등이 그 예이다. 외부 요인 없이도 구름 스스로 불안정해져 붕괴가 시작될 수도 있다. 일단 붕괴가 시작되면, 구름은 더 작은 덩어리들로 나뉘면서 최종적으로 수천 개의 별을 포함하는 성단으로 발전한다. 우리 은하에서는 대략 수천 년에 한 번꼴로 산개성단이 형성되는 것으로 추정된다.

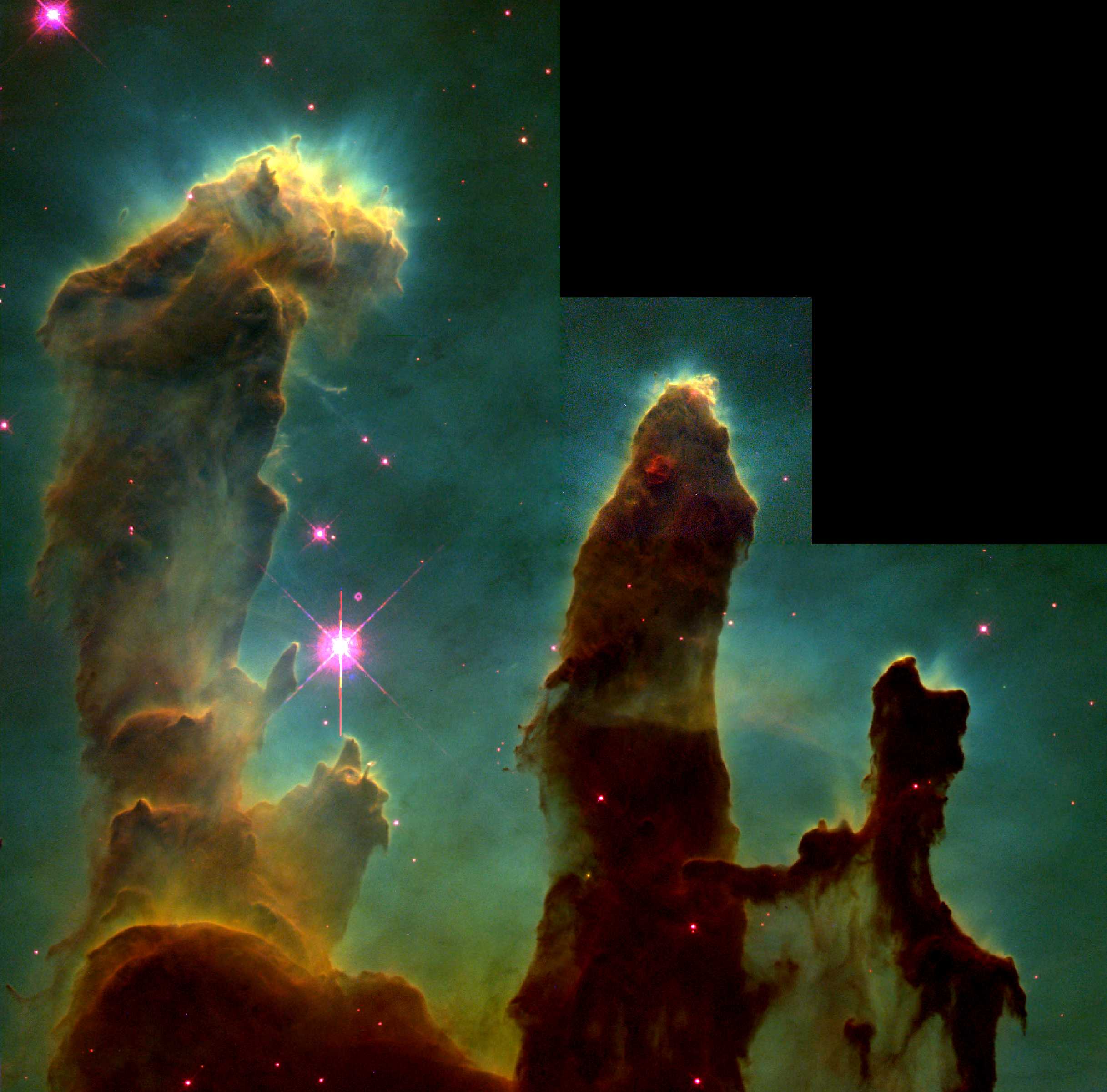

별 형성이 시작되면, 가장 뜨겁고 무거운 별들(OB형 별)이 강력한 자외선을 방출한다. 이 자외선은 주변의 가스를 빠르게 이온화시켜 빛나는 H II 영역을 만든다. 또한, 이 무거운 별들에서 나오는 강력한 항성풍과 복사압은 주변 가스를 성단 밖으로 밀어낸다. 수백만 년이 지나면 성단 내에서 첫 초신성 폭발이 일어나면서 더 많은 가스가 제거된다. 이러한 과정을 통해 보통 천만 년 이내에 성단 주변의 가스는 대부분 사라지고, 더 이상 새로운 별은 태어나지 않게 된다. 일반적으로 초기 구름 질량의 10% 미만만이 별을 형성하는 데 사용된다는 견해도 있고, 다른 견해에서는 약 30~40%의 가스가 별을 형성하며, 나머지 가스는 매우 빠르게 배출된다고 본다.

이렇게 형성 초기에 가스가 빠르게 제거되는 과정은 성단에 큰 영향을 미친다. 많은 성단들이 이 과정에서 질량의 상당 부분을 잃으며('유아기 체중 감소'), 심한 경우 완전히 해체되어 버리기도 한다 ('유아 사망률'). 살아남은 별들이 서로의 중력에 묶여 있지 않다면, 이들은 성단 대신 느슨한 항성 연합(성협)을 이루게 된다. 플레이아데스 성단과 같이 안정적인 성단이 형성되더라도, 초기 별의 약 3분의 1 정도만 성단에 남게 될 수 있다. 성단에서 떨어져 나간 젊은 별들은 은하의 일반적인 별들(은하 필드)의 일부가 된다. 이러한 격렬한 형성 및 초기 진화 과정은 은하 전체의 구조와 운동에도 영향을 미친다.

때로는 하나의 거대 분자 구름에서 두 개 이상의 산개성단이 함께 형성되기도 한다. 대마젤란 은하의 타란툴라 성운에서는 호지 301과 R136이 함께 태어났으며, 우리 은하에서는 히아데스 성단과 프레세페 성단이 약 6억 년 전 같은 구름에서 형성된 것으로 추정된다. 드물게는 두 성단이 매우 가까이 붙어 이중 성단을 이루기도 한다. 우리 은하의 NGC 869와 NGC 884(페르세우스자리 이중성단)가 가장 유명한 예이며, 이 외에도 10개 이상의 이중 성단이 알려져 있다. 대마젤란 은하나 소마젤란 은하에서는 이러한 이중 성단이 더 많이 발견되는데, 이는 외부 은하에서 관측하는 것이 우리 은하 내부에서 관측하는 것보다 용이하기 때문이다.

형성된 산개성단 내의 별들은 거의 같은 시기에 태어났고 화학적 조성도 비슷하므로, 별들의 차이는 주로 질량의 차이에서 비롯된다. 산개성단은 종종 매우 밝고 뜨거운 청색거성(O형, B형)을 포함하는데, 이 별들은 수명이 매우 짧기 때문에 이들의 존재는 성단이 젊다는 것을 의미한다. 별들의 색깔 분포(청색, 황색, 적색 별의 비율)를 분석하여 성단의 나이를 추정할 수 있다. 이러한 별들의 균일성은 항성진화 모델을 검증하는 데 유용하게 사용된다.

시간이 지남에 따라 산개성단은 점차 해체된다. 처음에는 별들이 비교적 촘촘하게 모여 은하 중심 주위를 함께 공전하지만, 약 5억 년 정도 지나면 거대 분자 구름을 통과하거나 다른 천체와의 중력적 상호작용 같은 외부 요인에 의해 교란을 받게 된다. 이로 인해 성단 내 별들의 궤도가 미세하게 달라지고 서로에게서 멀어지기 시작한다. 결국 성단은 큰곰자리 운동성단처럼 매우 넓은 영역에 흩어져 있지만 여전히 같은 방향으로 움직이는 별들의 무리(운동성단 또는 성류)가 된다. 지구에서 가장 가까운 운동성단인 큰곰자리 운동성단은 오래된 산개성단이 흩어진 모습으로 여겨진다.

약 10억 년 이상이 지나면 성단은 원래의 형태를 완전히 잃고 구성원이었던 별들은 은하 전체로 흩어지게 된다. 성단의 수명은 초기의 밀도에 따라 달라지는데, 더 빽빽하게 형성된 성단일수록 더 오랫동안 형태를 유지하는 경향이 있다. 대부분의 산개성단은 수억 년 내에 해체되지만, NGC 188이나 M67처럼 수십억 년 이상 생존하는 매우 오래된 산개성단도 드물게 존재한다.

4. 형태적 분류

산개성단은 1930년 로버트 트럼플러가 개발한 분류 체계에 따라 분류하는 경우가 많다. 트럼플러 분류법은 성단을 세 가지 기준에 따라 기호로 표기한다.

이 분류 체계에 따르면, 플레이아데스 성단은 I3rn으로 분류된다. 이는 플레이아데스 성단이 주변과 뚜렷이 구분될 정도로 강하게 밀집되어 있고(I), 밝은 별과 어두운 별이 섞여 밝기 범위가 넓으며(3), 구성 항성의 수가 많고(r), 성운에 둘러싸여 있음(n)을 의미한다. 반면, 근처의 히아데스 성단은 II3m으로 분류되는데, 이는 플레이아데스보다는 덜 밀집되어 약간 흩어져 있고(II), 밝기 범위는 넓으며(3), 중간 정도의 항성 수(m)를 가짐을 나타낸다.

5. 분포와 수

우리 은하에는 1,100개가 넘는 산개성단이 알려져 있지만, 실제 수는 이보다 최대 10배나 많을 수 있다고 추정된다.

나선 은하에서 산개성단은 대부분 기체 밀도가 가장 높고 항성 생성이 가장 활발하게 일어나는 나선팔에서 주로 발견된다. 이들은 일반적으로 나선팔을 벗어나기 전에 해체되는 경향이 있다. 산개성단은 은하면 근처에 강하게 집중되어 있으며, 우리 은하에서의 척도 높이는 약 180ly인 반면 은하 반지름은 약 50000ly이다.

불규칙 은하의 경우, 산개성단은 은하 전체에 걸쳐 발견될 수 있지만, 특히 기체 밀도가 가장 높은 곳에 많이 밀집되어 있다. 반면 타원 은하에서는 산개성단이 관측되지 않는데, 이는 타원 은하에서 수백만 년 전에 항성 생성이 중단되었고, 원래 존재했던 산개성단은 이미 오래전에 해체되었기 때문이다.

우리 은하 내에서 산개성단의 분포는 나이에 따라 달라진다. 나이가 많은 성단일수록 은하 중심에서 더 먼 거리에서 발견되는 경향이 있으며, 종종 은하 평면 위나 아래로 상당한 거리에 위치한다. 이는 은하 중심에 가까울수록 조석력이 강해져 성단의 파괴 속도가 증가하고, 성단의 해체를 유발하는 거대 분자 구름 역시 은하의 내부 영역에 집중되어 있기 때문이다. 따라서 은하 내부 영역의 성단은 외부 영역의 성단보다 젊은 나이에 해체되는 경향이 있다.

6. 천문학적 구성

산개성단은 대부분의 항성들이 일생의 마지막 단계에 이르기 전에 흩어지는 경향이 있어, 성단에서 방출되는 빛은 주로 젊고 뜨거운 청색 별들에 의해 지배된다. 이 별들은 질량이 가장 크고 수명이 수천만 년 정도로 짧다. 반면, 나이가 많은 산개성단에는 상대적으로 노란색 별들이 더 많이 포함되어 있다.[4]

산개성단에 속하는 별들은 거의 같은 나이와 같은 화학 조성을 가지므로, 별들 사이의 성질 차이는 주로 각 별의 질량 차이에서 비롯된다. 많은 산개성단에는 스펙트럼형 O형이나 B형의 청색거성이 포함되어 있는데, 이 별들은 매우 밝지만 수명이 짧아 이들의 존재는 해당 산개성단이 비교적 젊음을 나타낸다. 성단 내 별들의 빛을 분석하여 청색, 황색, 적색 별의 비율을 조사함으로써 성단의 나이를 추정할 수 있으며, 청색 별의 비율이 높을수록 젊은 성단으로 본다. 이러한 성단 별들의 균일성은 항성진화 모델을 검증하는 데 유용하게 활용된다. 별들을 서로 비교함으로써 모델의 여러 변수를 고정할 수 있어 검증이 용이해진다.

일부 산개성단에는 성단의 다른 별들보다 훨씬 젊어 보이는 뜨거운 청색 별, 즉 청색 낙오성이 존재한다. 청색 낙오성은 밀도가 매우 높은 구상 성단의 중심부에서도 관측되는데, 그곳에서는 별들이 서로 충돌하여 더 뜨겁고 무거운 별을 형성하는 과정에서 생성된 것으로 여겨진다. 그러나 산개성단은 구상 성단보다 별의 밀도가 훨씬 낮아 별 충돌만으로는 관측되는 청색 낙오성의 수를 설명하기 어렵다. 대신, 산개성단 내에서는 다른 별과의 역학적 상호작용을 통해 쌍성계가 형성되고, 이들이 결국 하나의 별로 합쳐지면서 청색 낙오성이 생성되는 것으로 받아들여진다. 또한, 산개성단 내 쌍성계의 빈도는 성단 외부보다 높은 것으로 관측되는데, 이는 동역학적 상호작용으로 인해 단일 별이 성단에서 방출된다는 증거로 여겨지기도 한다.[5]

수소 핵융합을 마친 중간 질량 이하의 별들은 바깥층을 방출하여 행성상 성운을 형성하고 백색왜성으로 진화한다. 하지만 대부분의 산개성단은 구성원 별들이 백색왜성 단계에 도달하기 전에 흩어진다. 이 때문에 산개성단에서 관측되는 백색왜성의 수는 성단의 나이와 초기 질량 분포를 고려할 때 예상되는 것보다 훨씬 적다. 이에 대한 한 가지 가능한 설명은 적색거성이 행성상 성운을 형성하며 바깥층을 방출할 때 발생하는 물질 손실의 약간의 비대칭성이 별에게 초당 몇 킬로미터/초의 속도를 부여하여 성단 밖으로 방출시킨다는 것이다.

산개성단은 밀도가 높아 별들 사이의 근접 만남이 흔하게 일어난다. 예를 들어, 반질량 반지름이 0.5pc이고 1,000개의 별로 구성된 일반적인 성단에서는 평균적으로 천만 년마다 별들이 서로 만난다. 밀도가 더 높은 성단에서는 만남의 빈도가 더 높다. 이러한 만남은 많은 젊은 별 주위에 형성된 확장된 항성 주변 원반에 큰 영향을 미칠 수 있다. 큰 원반이 조석 교란을 받으면 거대한 행성이나 갈색왜성이 형성될 수 있으며, 모항성으로부터 100AU 이상 떨어진 곳에 동반성이 생성될 수도 있다. 산개성단의 기원이 된 분자구름이 근처에 남아 있는 경우, 성단 별빛에 의해 구름 일부가 밝게 빛나 성운으로 관측되기도 한다.

7. 최후의 운명

많은 산개성단은 질량이 너무 작아 계의 탈출 속도가 구성 성들의 평균 속도보다 낮기 때문에 본질적으로 불안정하다. 이러한 성단들은 수백만 년 안에 빠르게 흩어지는데, 젊고 뜨거운 별들의 복사압으로 인해 성단을 형성했던 가스가 제거되면서 질량이 감소하는 것도 빠른 분산을 촉진한다.

초기 질량이 충분하여 주변 성운이 사라진 후에도 중력적으로 묶여 있는 성단들은 수천만 년 동안 유지될 수 있지만, 시간이 지남에 따라 내부 및 외부 과정에 의해 점차 흩어지게 된다.

성단이 흩어지는 데 걸리는 시간은 초기의 별 밀도에 따라 다르다. 더 빽빽하게 별들이 모여 있던 성단일수록 더 오랫동안 형태를 유지한다. 성단 구성원의 절반이 흩어지는 데 걸리는 시간, 즉 반감기는 초기 밀도에 따라 대략 1억 5천만 년에서 8억 년 사이로 추정된다.

성단이 중력적 속박에서 벗어난 후에도, 많은 구성원 별들은 우주 공간에서 서로 비슷한 궤적과 속도로 함께 이동하는 경향이 있다. 이러한 별들의 무리를 성협(stellar association) 또는 이동 그룹(moving group)이라고 부른다. 대표적인 예로 큰곰자리의 북두칠성을 이루는 밝은 별들 중 일부는 과거 하나의 산개성단에 속해 있었으며, 현재는 큰곰자리 이동성단의 일부를 형성하고 있다. 시간이 더 흐르면 이 별들 사이의 미미한 속도 차이로 인해 결국 은하 전체로 흩어지게 된다. 때로는 멀리 떨어진 별들이라도 비슷한 속도와 나이를 가졌다는 점이 밝혀지면서 과거 거대한 성단의 일부였던 '성류'(stellar stream)로 확인되기도 한다.

대부분의 산개성단은 수억 년 내에 흩어지지만, 매우 드물게 수십억 년 이상 안정적으로 유지되는 늙은 산개성단도 존재한다. 케페우스자리의 NGC 188이나 게자리의 M67 등이 그 예이다.

8. 항성 진화 연구

산개성단에 속한 별들은 모두 지구로부터 거의 같은 거리에 있으며, 비슷한 시기에 유사한 초기 물질로부터 형성된다. 따라서 성단 내 별들 사이의 겉보기 밝기 차이는 주로 각 별의 질량 차이에서 비롯된다. 이처럼 별들의 나이, 거리, 초기 화학 조성이 거의 동일하여 많은 변수가 고정되기 때문에, 산개성단은 항성 진화 이론을 연구하고 검증하는 데 매우 유용한 대상이다.[6]

산개성단 별들의 특성을 헤르츠스프룽-러셀 도표(H-R 다이어그램)에 표시하면, 대부분의 별이 주계열 단계에 있음을 확인할 수 있다. 항성 진화 이론에 따르면, 질량이 큰 별일수록 빠르게 진화하여 먼저 주계열을 떠나 적색 거성 단계로 나아간다. H-R 다이어그램에서 별들이 주계열을 벗어나기 시작하는 지점, 즉 '주계열 전향점'의 위치는 그 성단의 나이를 추정하는 중요한 단서가 된다.[6]

또한, 산개성단 내 별들의 리튬과 베릴륨 함량을 분석하는 것은 별의 내부 구조와 진화 과정을 이해하는 데 중요한 정보를 제공한다. 수소 핵융합 반응이 일어나 헬륨이 생성되려면 별의 중심 온도가 약 에 도달해야 하지만, 리튬과 베릴륨은 그보다 훨씬 낮은 온도인 각각 와 에서 핵반응을 통해 파괴된다. 따라서 별 내부에 존재하는 리튬과 베릴륨의 양은 별 내부 물질의 혼합이 얼마나 깊은 곳까지 일어나는지에 따라 크게 달라진다. 산개성단처럼 나이와 조성이 비슷한 별들의 집단에서 이들 원소의 함량을 비교 연구하면, 질량 외 다른 변수들을 통제한 상태에서 항성 내부의 혼합 과정을 탐구할 수 있다.

연구에 따르면, 많은 산개성단 별들에서 관측되는 리튬과 베릴륨의 양은 표준 항성 진화 모델이 예측하는 것보다 상당히 적은 것으로 나타났다. 이러한 불일치를 설명하기 위한 여러 가설이 제시되었지만, 아직 명확한 원인은 밝혀지지 않았다. 한 가지 가능성은 별 내부의 대류 현상이 이론적으로 예상되는 경계를 넘어, 에너지가 주로 복사를 통해 전달되는 안정된 층까지 침범하는 '대류 오버슈팅(overshooting)'이 일어나 가벼운 원소들을 더 효과적으로 파괴시킨다는 것이다. 이처럼 산개성단은 항성 진화의 다양한 측면을 검증하고 새로운 이론적 발전을 이끄는 중요한 천체이다.

9. 천문학적 거리 척도

천체의 거리를 아는 것은 천체를 이해하는 데 매우 중요하지만, 대부분의 천체는 거리가 너무 멀어 직접 측정하기 어렵다. 천문 거리 눈금의 보정은 거리를 직접 측정할 수 있는 가장 가까운 천체와 점점 더 먼 천체를 연결하는 일련의 간접적이고 때로는 불확실한 측정에 의존한다. 산개 성단은 이 과정에서 매우 중요한 단계이다.

가장 가까운 산개 성단의 거리는 두 가지 방법 중 하나로 직접 측정할 수 있다. 첫째는 시차를 이용하는 방법이다. 이는 지구가 태양 주위 궤도의 양쪽 끝에 있을 때 별의 겉보기 위치가 약간 달라지는 것을 측정하는 것으로, 다른 개별 별들의 거리를 잴 때와 같은 원리이다. 플레이아데스 성단, 히아데스 성단과 같이 약 500 광년 이내에 있는 비교적 가까운 성단들은 이 방법으로 거리를 측정할 수 있다. 히파르코스 위치 측정 위성의 관측 결과는 여러 성단에 대한 정확한 거리를 산출하는 데 기여했다.

다른 직접적인 방법은 이동 성단법이다. 이 방법은 같은 성단에 속한 별들이 우주 공간에서 거의 같은 방향으로 함께 움직인다는 사실에 기반한다. 성단 구성원들의 고유 운동을 측정하고 하늘에서 그 겉보기 운동을 그려보면, 특정 소실점으로 수렴하는 것을 볼 수 있다. 또한, 별빛의 스펙트럼에서 도플러 효과를 측정하면 별들이 우리에게서 멀어지거나 가까워지는 속도(시선 속도)를 알 수 있다. 이렇게 얻은 고유 운동, 시선 속도, 그리고 성단과 소실점 사이의 각거리를 이용하면 간단한 삼각법으로 성단까지의 거리를 계산할 수 있다. 히아데스 성단은 이 방법이 적용된 가장 대표적인 예로, 거리는 약 46.3 파섹으로 측정되었다.

가까운 성단까지의 거리가 정확히 측정되면, 이를 기준으로 더 먼 성단까지의 거리를 알아낼 수 있다. H-R 다이어그램에서 별의 밝기와 색깔(온도)의 관계를 나타내는 주계열이라는 패턴이 나타나는데, 거리를 아는 성단의 주계열과 거리를 모르는 더 먼 성단의 주계열을 비교하는 '주계열 맞추기' 방법을 사용한다. 두 성단의 별들이 같은 종류라면, 더 멀리 있는 성단의 별들이 더 어둡게 보일 것이므로, 그 밝기 차이를 이용해 거리를 추정할 수 있다.

가장 가까운 산개 성단은 히아데스 성단이다. (참고로, 큰곰자리 이동성단은 히아데스보다 더 가깝지만, 별들이 중력적으로 약하게 묶여 있어 산개 성단이 아닌 성협으로 분류된다.) 우리 은하에서 가장 멀리 떨어진 것으로 알려진 산개 성단은 베르켈리 29로, 약 15,000 파섹 거리에 있다. 산개 성단은 우리 은하뿐만 아니라 국부 은하군 내 다른 은하들에서도 쉽게 관측된다.

산개 성단까지의 정확한 거리를 아는 것은 우주의 거리를 재는 데 중요한 표준촉광들의 밝기를 보정하는 데 필수적이다. 예를 들어, 밝기가 주기적으로 변하는 변광성인 세페이드 변광성이나 거문고자리 RR형 변광성은 그 주기와 실제 밝기 사이에 일정한 관계(주기-광도 관계)가 있다. 산개 성단 내에서 발견되는 세페이드 변광성(예: NGC 7790 성단에는 3개의 고전 세페이드 변광성이 있음[7][8])의 거리를 정확히 알면, 이 관계를 이용해 아주 멀리 있는 은하에 있는 세페이드 변광성의 거리까지 측정할 수 있게 된다. (단, 거문고자리 RR형 변광성은 주로 나이가 많은 구상 성단에서 발견된다.)

10. 대표적인 산개성단

11. 행성

산개성단에 속한 별들도 성단 바깥의 별들처럼 외계 행성을 가질 수 있다. 예를 들어, 산개성단 NGC 6811에는 케플러-66과 케플러-67이라는 두 개의 알려진 행성계가 있다. 또한, 벌집성단에서는 몇몇 뜨거운 목성이 존재하는 것으로 알려져 있다.[9]

참조

[1]

뉴스

VISTA Finds 96 Star Clusters Hidden Behind Dust

http://www.eso.org/p[...]

2011-08-03

[2]

뉴스

A Star Cluster in the Wake of Carina

http://www.eso.org/p[...]

2014-05-27

[3]

웹사이트

Buried in the Heart of a Giant

http://www.eso.org/p[...]

2015-07-01

[4]

웹사이트

What are star clusters?

https://www.space.co[...]

2021-10-06

[5]

논문

Long-term Spectroscopic Survey of the Pleiades Cluster: The Binary Population

[6]

서적

An Introduction to Modern Astrophysics

Cambridge University Press

2017

[7]

논문

Cepheids in Galactic Clusters. I. CF Cass in NGC 7790

http://adsabs.harvar[...]

1958

[8]

논문

Anchors for the cosmic distance scale: the Cepheids U Sagittarii, CF Cassiopeiae, and CEab Cassiopeiae

http://adsabs.harvar[...]

2013

[9]

논문

Two 'b's in the Beehive: The Discovery of the First Hot Jupiters in an Open Cluster

The American Astronomical Society

2012-08-22

[10]

웹사이트

http://yamagamiplann[...]

[11]

서적

オックスフォード天文学辞典

朝倉書店

[12]

간행물

천문학용어집

한국천문학회

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com