MGR-1 어네스트존

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

MGR-1 어네스트존은 미국에서 개발된 무유도 로켓 포병 시스템으로, 1950년대부터 1980년대까지 운용되었다. 최초의 핵무기 탑재가 가능한 전술 미사일 중 하나였으며, M31과 M50 두 가지 주요 파생형이 존재했다. M31은 20kt 핵탄두를, M50은 40kt 핵탄두를 탑재할 수 있었고, 사린 신경 가스 클러스터 탄두도 사용 가능했다. 미국, 한국, 독일 등 여러 국가에서 운용되었으며, 한국에서는 1990년대 후반까지 사용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 집속탄 - 집속탄에 관한 협약

집속탄에 관한 협약은 집속탄의 사용 등을 금지하는 국제 조약으로, 민간인 피해를 줄이기 위해 고안되었으나 주요 생산국들이 가입하지 않아 실효성 논란과 해석의 이견이 있다. - 캐나다의 핵무기 - B57 핵폭탄

B57 핵폭탄은 냉전 시대 미국이 개발하여 전술 폭격기나 전투기에 탑재되어 사용되었으며, 다양한 투하 방식과 폭발력 조절이 가능했으나, 핵무기 사용에 대한 우려와 냉전 종식으로 인해 퇴역했다.

2. 역사

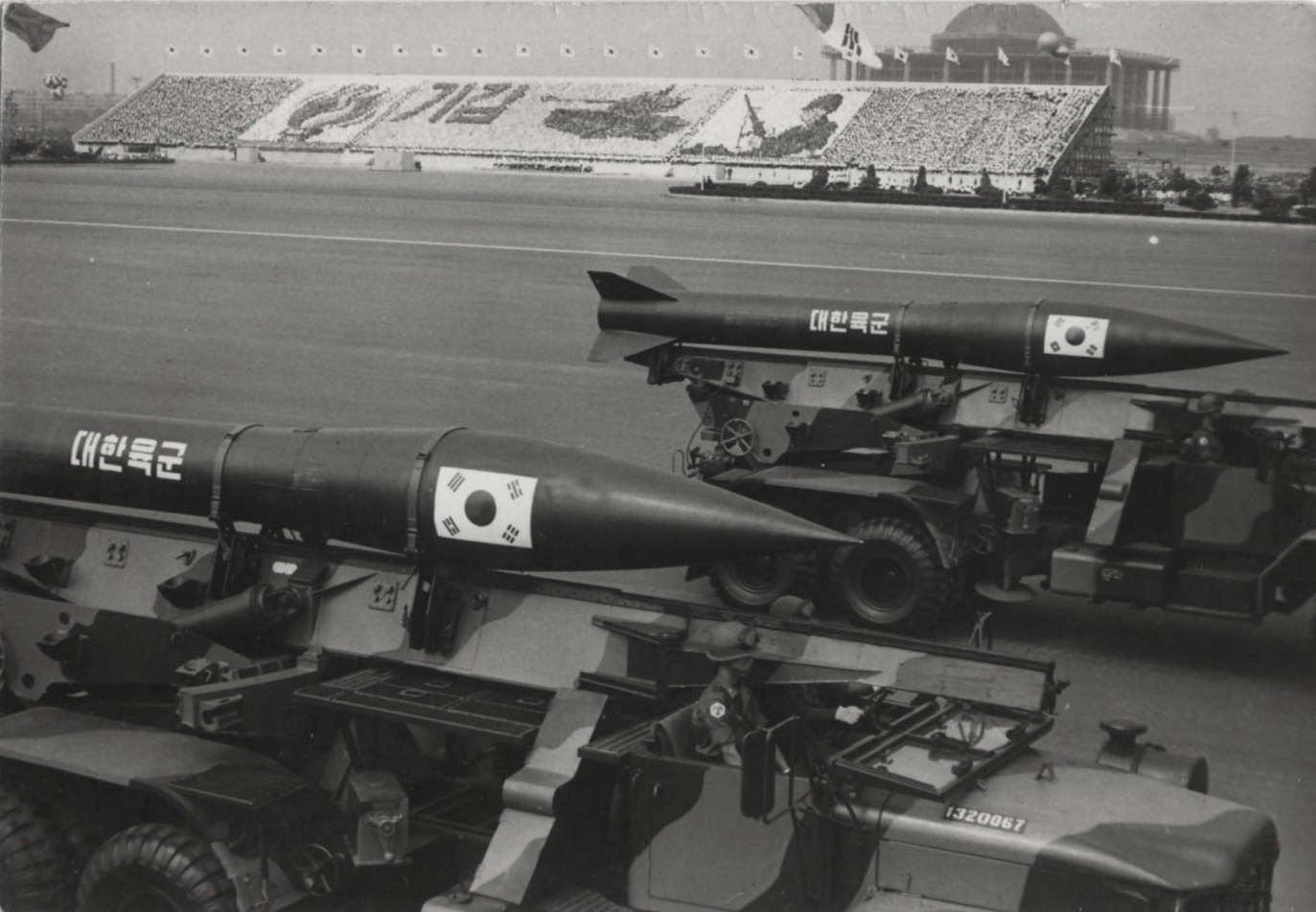

1957년 7월 15일 주한미군이 핵무장화에 착수한다고 공식 발표했다. 1958년 1월 29일 주한미군은 남한에 핵무기를 배치했다고 발표했고, 2월 3일 주한미군 1군단 비행장에서 280mm M65 원자포와 '어네스트존'을 공개했다. M65 원자포는 2대의 트랙터에 의해 견인되는 83톤짜리 거포(巨砲)로, 운용에만 20여 명의 병력을 필요로 했다. 15kt 파괴력의 W-9 핵포탄을 사용하며 사거리는 30km였다. 20대가 제작되어 16대가 한국과 서독에 배치되었다.[8]

어네스트존은 60kt W7 핵탄두를 장착하며, 사거리 50km로 주한미군에 배치된 최초의 핵미사일이다.[8]

앨라배마 주 레드스톤 조병창에서 개발된 어네스트존은 최초의 M31 핵무장 버전에서 약 2639.91kg의 무게를 가진 크고 단순한 핀 안정 유도되지 않은 포병 로켓이었다. 트럭 뒷면에 장착된 이 로켓은 대포와 거의 같은 방식으로 조준된 후, 경사로를 따라 발사되었고, 경사로 끝을 벗어나면서 4개의 작은 회전 로켓에 점화되었다. M31은 20킬로톤 핵탄두로 약 24.78km의 사거리를 가졌으며 약 680.39kg의 재래식 탄두도 탑재할 수 있었다.

M31 시스템은 트럭에 장착된 고체 연료 로켓을 포함하며, 3개의 별도 부품으로 운송되었다. 발사 전에 현장에서 조립되어 M289 발사대에 장착되었으며 약 5분 안에 조준 및 발사되었다. 이 로켓은 원래 W7 핵탄두를 장착했으며, 최대 20kt의 가변 위력을 가졌다. 1959년에는 2, 10 또는 30kt (8.4, 41.8 또는 125.5 TJ)의 위력을 가진 세 가지 변형의 W31 탄두가 배치되었다. 나이키 허큘리스 대공 시스템 전용으로 사용된 20kt의 W31 변종이 있었다. M31의 사거리는 5.5km 에서 24.8km 사이였다.

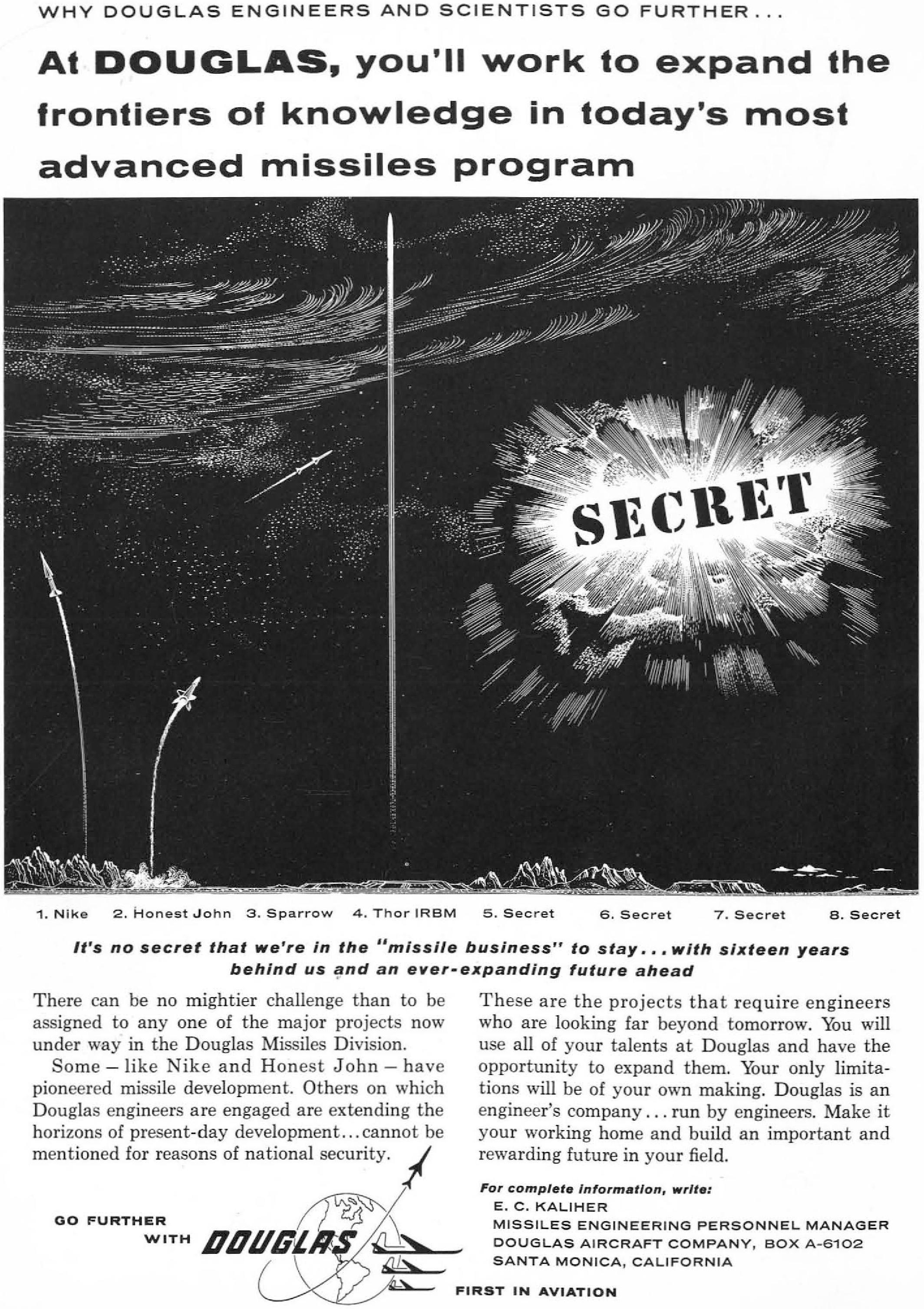

초기 시험에서 재래식 탄두를 장착했을 때 허용 가능한 수준보다 표적에 더 많은 분산이 나타났다. 정확도 향상과 사거리 연장을 위해 업그레이드된 어네스트존 M50 개발이 진행되었다. 풍향계 효과를 제거하기 위해 핀의 크기를 크게 줄였다. 핀 크기가 줄어들면서 손실된 양의 안정성을 회복하기 위해 회전을 증가시켰다. 더 작은 핀과 더 많은 "강선"을 가진 향상된 M50은 표적 분산이 약 228.60m에 불과하여 튜브 포병의 정확도에 근접하면서 최대 약 48.28km 이상의 사거리를 가졌다. 어네스트존은 더글러스 항공사(Douglas Aircraft Company)에서 제조했다.

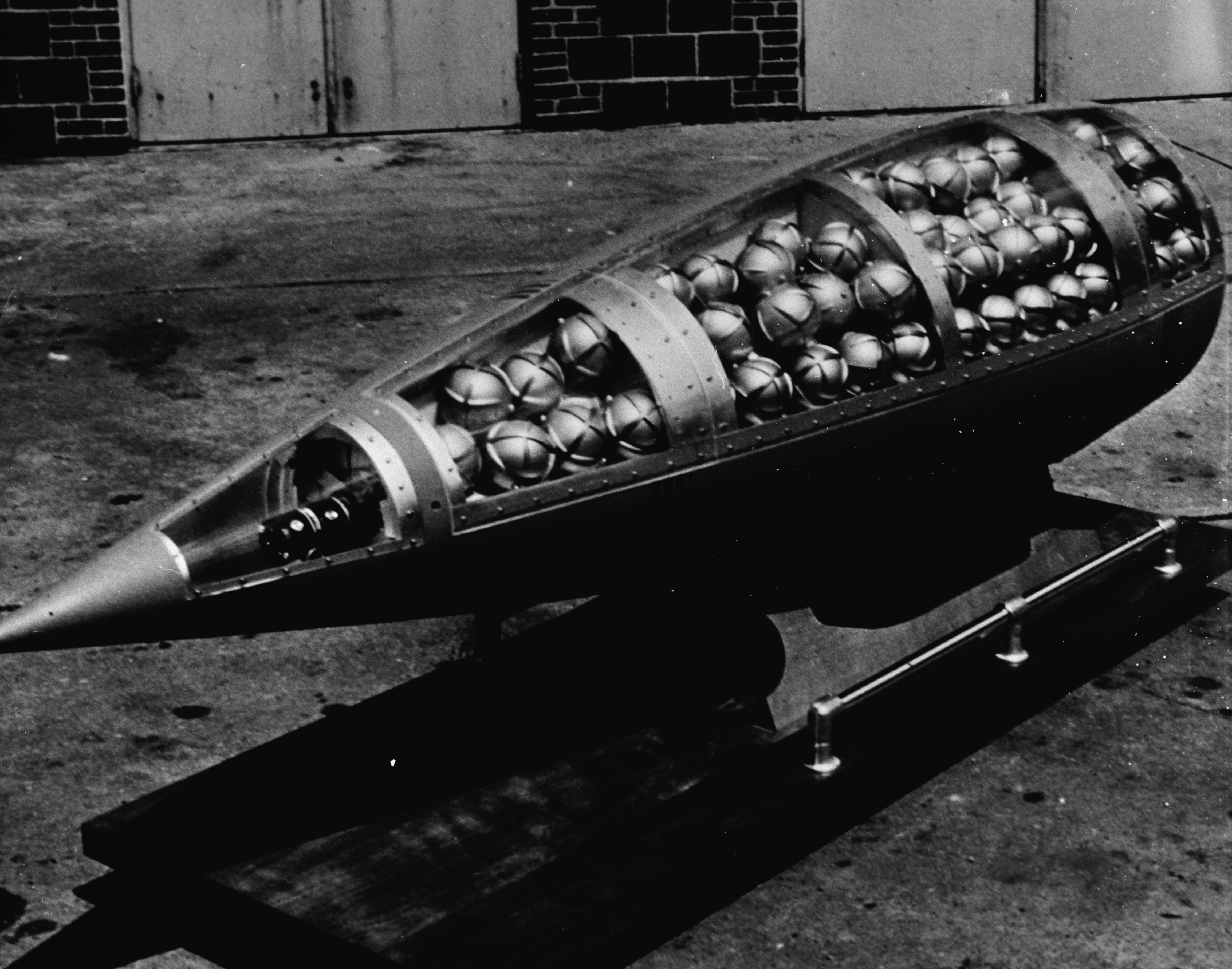

1960년대에는 사린 신경 가스 집속 탄약도 사용 가능했으며, 어네스트존 또는 MGM-5 코퍼럴과 함께 사용할 수 있도록 설계되었다. 처음에는 M31A1C 어네스트존용 356개의 M134 (E130R1) 폭탄 파편을 포함하는 M79 (E19R1) GB 집속 탄두였다. 생산 모델은 XM50 어네스트존을 선호하여 M31A1C가 단계적으로 폐지될 때 356개의 M139 (E130R2) 폭탄 파편을 포함하는 M190 (E19R2) GB 집속 탄두였다. 정상적인 조건에서 평균 영향 면적은 0.9 평방 킬로미터였다.

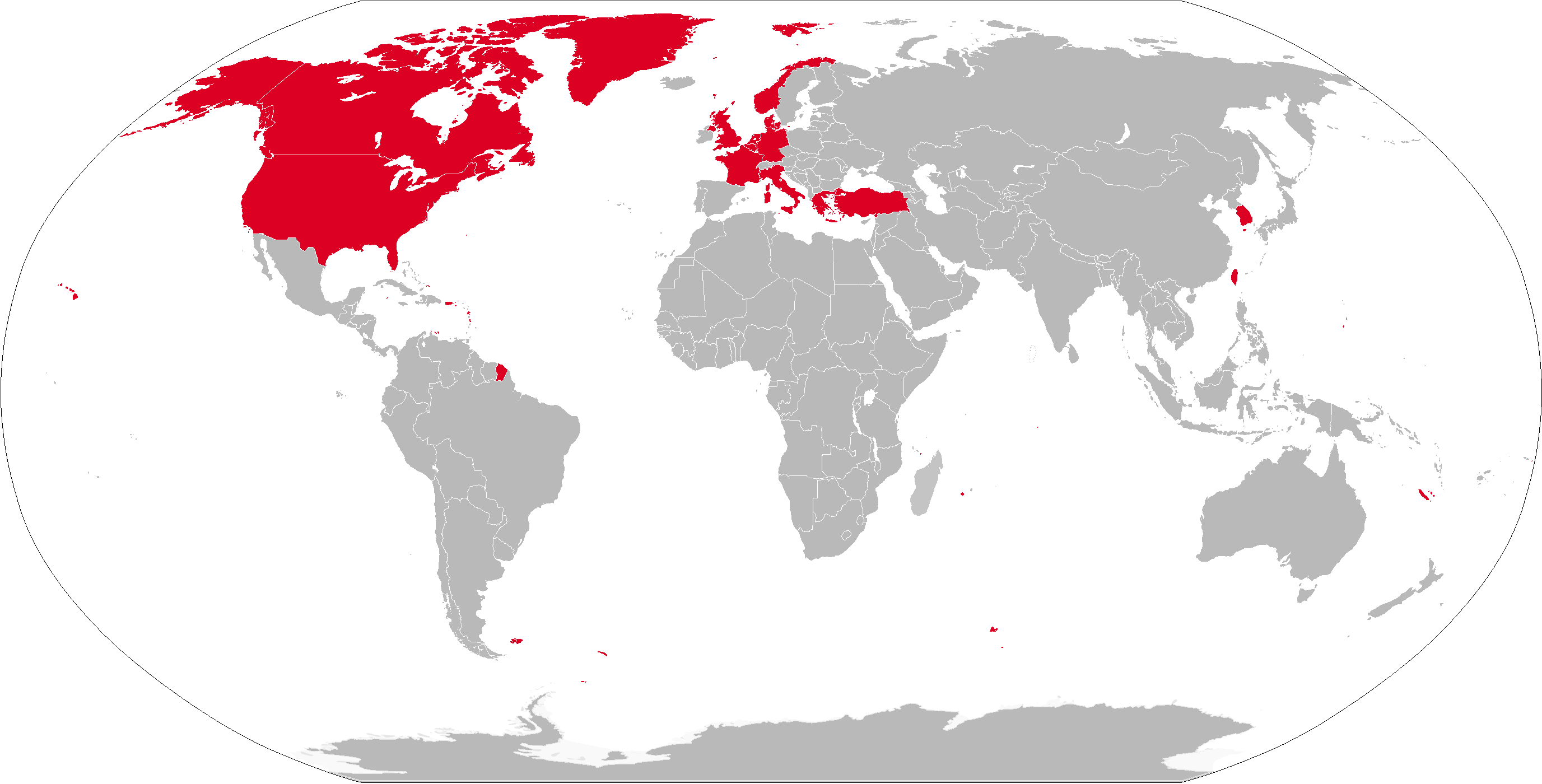

MGR-1 변종의 생산은 1965년에 종료되었으며, 총 7,000기 이상의 로켓이 생산되었다. 1973년에 MGM-52 랜스 미사일로 대체되었지만, 1983년까지 미국 주 방위군 부대에 배치되었다. 재래식 무장된 어네스트존은 1990년대 후반까지 그리스, 터키, 대한민국 무기고에 남아 있었다.[8]

마지막 어네스트존은 1980년대 후반 유럽에서 철수할 때(그리고 유도되지 않는 M-26 포병 로켓으로 대체됨), 벨기에, 영국, 캐나다, 덴마크(비핵), 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이(비핵), 대한민국, 타이완(비핵), 터키 군대에서 사용되었다.[8]

2. 1. 개발 배경 및 초기 역사

1950년 5월 미국 육군 무기과(Office, Chief of Ordnance, OCO)가 레드스톤 조병창에 특수 목적의 대형 야전 로켓 예비 설계 연구에 관한 책임을 할당하면서 오네스트 존(Honest John) 개발이 시작되었다. 같은 해 가을부터 대형 야전 로켓의 예비 설계 작업이 시작되었지만, 비용 절감과 개발 기간 단축을 위해, 사용 가능한 재고 자재를 최대한 활용하도록 의회의 결정에 의해 규정되었다. 같은 해 9월, 육군 무기과장은 대형 야전 로켓 계획을 육군성 우선순위 IA로 확립했고, 그 다음 달에는 초기 설계 연구가 완료되어 대형 야전 로켓의 실현성 실증 모델 5기의 조립 작업이 진행 중이었다. OCO는 같은 해 10월 26일에 예비 연구를 위해 더글러스 항공기와 계약을 맺었고, 같은 해 12월에는 모든 관계 부서와 계약자의 활동 조정을 포함하는 기술 감독을 레드스톤 조병창 사령관에게 넘겼다. 또한, 같은 시기에 대형 야전 로켓 계획은 당시 레드스톤 조병창 사령관 올거・N・토프토이 준장에 의해 "오네스트 존"이라는 명칭을 부여받았다.1951년 1월, 육군 차관은 1950년 10월 26일의 계약을 보조하는 형태로 더글러스와의 정식 계약을 승인했다. 계약의 주된 목적은 조립 유닛으로서의 실제 구성 요소의 설계, 개발, 제조 및 시험을 통해 무기 시스템의 실현 가능성을 확실하게 증명하는 것이었다.

화이트 샌즈 성능 시험장에서 1951년 6월 29일부터 8월 7일까지 5기의 실현성 실증 모델 비행 시험이 실시되었다. 이 시험에서 비록 오차는 컸지만, 단순한 무유도 로켓으로는 허용 가능한 정밀도로 1,500 lb의 페이로드를 20,000 yd(약 26.5 km)의 거리에 도달시킬 수 있음을 증명할 수 있었다. 육군 장관을 비롯한 육군 참모는 오네스트 존의 단순함과 정밀도를 평가하고, 개발 계획을 최대한 가속화할 것을 지시했다. 오네스트 존의 정식 절차를 거친 요구 사양은, 계획 가속이 지시된 지 거의 1개월 후인 같은 해 8월 25일에 형식적으로 확립된 것으로 보아 당시 육군 참모의 평가가 높았음을 알 수 있다(원래의 순서는 반대). 미국 육군 무기과와 더글러스의 팀에 의한 최초 시험 모델의 설계에서 개발, 제조, 조립까지 불과 9개월 미만이었다는 점에서도 이는 괄목할 만한 성과였다. 게다가 최초의 시험 비행이 가장 성공적이었다. 일련의 시험 결과, 기본형 오네스트 존은 매우 정밀한 시스템으로서 기술적 실현성이 인정되어, 같은 해 8월부터 임시 비상용 무기로서 기본형 오네스트 존의 전면 개발(Full-Scale Development, FSD)이 시작되었다.

1952년 6월 2일, 더글러스는 설계 도면 작성과 사양 조사뿐만 아니라 새롭게 재설계된 로켓 시제품 50기의 제조 계약을 받았고, 같은 해 6월 16일에는 기본형 오네스트 존의 최초 한정 생산 계약을 맺었다. 한정 생산된 기본형 오네스트 존은 '''XM31'''이라고 불렸으며, 1953년 1월에 미국 육군에 납품되었다.

1952년 11월, 레드스톤 조병창은 오네스트 존 2,000기의 대량 조달이 승인된 1953 회계 연도의 계획을 실행하기 시작했지만, 오네스트 존의 기술적인 진보가 전면 생산을 정당화하기에 충분하지 않다는 이유로 육군 무기 과장은 추가 정밀 시험을 요구하고, 조달 수를 200기로 줄였다. 1953년 6월에 실시된 20회의 추가 비행 시험 완료로 초기 기술적 부족이 수정되었음이 나타났고, 기본형 오네스트 존은 그 군사적 성능을 완전히 충족했다. 이를 받아 같은 해 9월 1일, 기본형 오네스트 존은 XM31에서 '''M31'''로 변경되었고, 연구 개발 성과인 최종적인 시제품 도면과 사양이 나머지 1,800기의 조달을 위해 발간되었다. 이로 인해 오네스트 존의 전면 생산으로 이행함과 동시에 제품 개선 및 생산 프로그램이 시작되었다. 서비스 테스트가 완료될 때까지는 대체 표준(가표준)이었다. 더글러스는 1954년 1월에 최초의 양산 기본형 오네스트 존 시스템을 납품했고, 같은 달에 193번째의 연구 개발 비행 시험이 완료된 후, M31 오네스트 존의 개발은 종료되었다.

1954년 1월 22일, 레드스톤 조병창은 더글러스와 함께 에머슨 일렉트릭 매뉴팩처링사에 오네스트 존의 주요 공동 계약자로서 1954 회계 연도 계약을 부여했다. 에머슨은 오네스트 존의 2차 공급자로서 1954 회계 연도에 1,800기 조달의 절반인 900기를 생산하게 되지만, 더글러스는 1954 회계 연도 조달분의 나머지 절반인 900기의 생산 계약을 같은 해 4월 2일에 맺었다. 더글러스는 먼저, 더글러스에서 작성된 모든 기계 제도의 범례 내용을 제한함으로써 에머슨에 의한 경쟁 계약을 막으려 했다. 육군 무기 과장은 미국 육군 무기과 소관 도면의 범례 내용을 제한하는 것이 중대한 계약 위반임을 서면으로 더글러스에 통지하도록 계약 담당자에게 지시함으로써 이 논쟁을 해결했고, 이후 도면의 범례가 적절하게 처리되도록 했다. 그러나 이후에도 더글러스와의 계약 관련 분쟁은 계속되었다.

1954년 1월 28일부터 3월 3일 사이에 화이트 샌즈 성능 시험장에서 모의 전술 상황 하에 오네스트 존 시스템 전체의 적합성과 정밀도를 측정하기 위한 24회의 무기 시스템 시험이 실시되었다. 오네스트 존 시스템은 야전 포병 운용에 적합할 것으로 예상되었지만, 대폭적인 개선이 필요하다고 판단되었다. 같은 해 7월에 기본형 오네스트 존의 큰 부족을 수정하는 데 필요한 구성 요소 변경이 완료된 후, 그 개선이 증명되었다.

1954년 봄, 오네스트 존은 임시 시스템으로 유럽에 배치되었다. 이것은 미국 최초의 전술 핵무기였다. 같은 해 6월 1일, 최초의 8개 오네스트 존 중대 배치가 완료되었다.

2. 2. 개량 및 발전

초기 시험에서 재래식 탄두를 장착했을 때 허용 가능한 수준보다 표적에 더 많은 분산이 나타났다. 이에 정확도를 향상시키고 사거리를 연장하기 위해 업그레이드된 어네스트존 M50 개발이 진행되었다. M50은 풍향계 효과를 제거하기 위해 핀의 크기를 줄이고, 줄어든 핀 크기로 인한 안정성 손실을 보완하기 위해 회전을 증가시켰다. 더 작은 핀과 더 많은 "강선"을 가진 향상된 M50은 표적 분산이 약 228.60m에 불과하여 튜브 포병의 정확도에 근접하면서 최대 30마일 이상의 사거리를 가졌다. 어네스트존은 더글러스 항공사(Douglas Aircraft Company)에서 제조했다.

1954년 11월, 미국 육군은 오네스트 존 정밀도 개선 프로그램의 시작을 인가했고, 1955년 초부터 레드스톤 병기창과 더글라스는 공식적으로 오네스트 존 개선 프로그램 연구를 시작했다. 더글라스는 1953년 5월부터 오네스트 존 시니어라고 불리는 전 사정 거리 로켓의 설계 제안 연구를 시작했지만, 오네스트 존 시니어는 연구 개발 자금 부족 및 오네스트 존 개선 프로그램에 해당하는 높은 국방 권한 때문에 채택되지 못했다. 더글라스는 개선 프로그램 시작 후에도 개선된 핀 스핀 시스템과 로켓 모터로 완전히 새로운 로켓의 개발을 추천했다. 1955년 5월부터 1956년 2월 사이에 화이트 샌즈 성능 시험장에서 실시된 개선형 오네스트 존의 연구 시험 발사에서 개선된 핀 스핀 설계가 오차의 주요 원인을 제거한다는 최초 예측이 옳다는 것을 보여주었지만, 사정 거리 개선은 완전히 새로운 로켓 설계를 필요로 했다. 결국 자금 제한으로 인해 기본형 오네스트 존의 개량형으로 이전하게 되었다.

1958년 6월 17일부터 1959년 7월 16일 사이, XM50 개선형 오네스트 존은 화이트 샌즈 미사일 사격장에서 연구 개발 시험, 엔지니어링 테스트 및 서비스 테스트의 일련의 비행 시험을 받았고, XM50 로켓은 이 시험 중에 처음 발사되었다. 같은 해 6월부터, 오네스트 존 개선 프로그램을 완전히 종료해야 할지, 자금 공급을 계속해야 할지를 결정하기 위해 육군 상층부의 점검 (리뷰)을 받았다.

그러나 연구 개발 시험 프로그램에서 XM50 로켓 설계에 정밀도 관련 큰 문제가 아직 남아있다는 것이 밝혀졌다. 이에 1958년 4월 1일에 ARGMA는 스핀 안정화 시스템의 재검토를 요구하고, 기존의 스트레이트 스핀 시스템의 채용을 권했다.

1959년 4월 9일부터 5월 5일에 실시된 기존의 스트레이트 스핀 시스템에 의한 XM50 로켓의 연구 개발 시험 발사에서는, 수평면 정밀도는 허용할 수 있는 것으로 나타났지만, 사정 거리 정밀도는 여전히 문제로 남았다. 수정된 XM50 로켓의 정밀도 시험이 같은 해 6월 19일에 재개되었고, 같은 해 7월 2일에 일련의 연구 개발 정밀도 시험의 마지막 시험 발사가 실시되었다. 실험 데이터는 전술 무기로 생각할 경우 XM50 개선형 오네스트 존이 M31 기본형 오네스트 존보다 우수하다는 것을 보여주었다. 이를 받아들여 같은 해 9월, XM50 로켓은 1,020기의 1960 회계 연도 조달을 위해 한정 생산으로 지정되었고, 육군 장관도 이를 승인했다. XM50 로켓은 1963 회계 연도의 중반까지 한정 생산 카테고리로 분류되었지만, 1962년 12월 13일, 개선형 오네스트 존은 한정 생산 (XM50)에서 스탠다드 A ('''M50''')로 지정되었다.

2. 3. 퇴역

대한민국에 배치된 미군의 어네스트존은 랜스 미사일로 대체되었으며, 1979년에 미군 최후의 어네스트 존 대대가 철수하였다. 이후 에이태킴스 미사일로 다시 대체되었다. 반면 북한은 프로그 미사일에서 KN-02 미사일, 스커드 미사일로 대체하였다. 랜스 미사일은 1970년대 세계를 풍미한 미국의 단거리 핵미사일로, 사거리는 120km이다. 소련은 이에 대응하여 사거리 120km의 SS-21 미사일을 1981년 실전 배치하였으며, 북한은 이를 바탕으로 KN-02 미사일을 개발하였다.

현재 대한민국에는 에이태킴스 미사일, 현무 미사일이 있다. 랜스 미사일은 박정희 정부가 카터 정부에 요청했으나 거부당했다. 이에 대한민국은 사거리가 비슷한 백곰 미사일을 나이키 허큘리스 미사일 바탕으로 개발에 성공하였으나 미국과의 관계 문제로 사업이 취소되었고, 그 후에 현무-1 미사일을 개발하였다.

한국군에서 공식적으로는 1990년 12월 4일 퇴역하였으나, 2010년대 초가 되어서야 한국군 유일한 어네스트 존 대대가 해체되었으며 부대원들은 다른 곳으로 전출되고 그 자리는 다른 부대가 이용 중이다.

MGR-1 변종의 생산은 1965년에 종료되었으며, 총 7,000기 이상의 로켓이 생산되었다. 어네스트존의 둥근 코와 독특한 트럭 장착 발사대는 전 세계 육군 기지와 미국 내 주 방위군 무기고에서 냉전의 상징이 되었다. 유도되지 않았고 최초의 미국의 핵 탄도 미사일이었음에도 불구하고, 미니트맨 시스템을 제외한 다른 모든 미국의 탄도 미사일보다 더 긴 수명을 가졌다. 이 시스템은 1973년에 MGM-52 랜스 미사일로 대체되었지만, 1983년까지 미국 주 방위군 부대에 배치되었다. 재래식 무장된 어네스트존은 1990년대 후반까지 그리스, 터키, 대한민국 무기고에 남아 있었다.[8]

마지막 어네스트존은 1980년대 후반 유럽에서 철수할 때(그리고 유도되지 않는 M-26 포병 로켓으로 대체됨), 벨기에, 영국, 캐나다, 덴마크(비핵), 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이(비핵), 대한민국, 타이완(비핵), 터키 군대에서 사용되었다.[8]

2. 4. 대한민국에서의 운용

1957년 7월 15일, 주한미군은 핵무장화에 착수한다고 공식 발표했다. 1958년 1월 29일, 주한미군은 남한에 핵무기를 배치했다고 발표했으며, 2월 3일에는 주한미군 1군단 비행장에서 280mm M65 원자포와 '어네스트존'을 공개했다. 어네스트존은 60kt W7 핵탄두를 장착하고 사거리가 50km인 주한미군에 배치된 최초의 핵미사일이었다.[8]대한민국에 배치된 미군의 어네스트존은 후에 랜스 미사일로 대체되었으며, 1979년에 미군 최후의 어네스트 존 대대가 철수하였다. 이후 에이태킴스 미사일로 대체되었다. 반면, 북한은 프로그 미사일에서 KN-02 미사일, 스커드 미사일로 대체되었다.

박정희 정부는 카터 정부에 랜스 미사일을 요청했으나 거부당했다. 이에 대한민국은 나이키 허큘리스 미사일을 바탕으로 사거리가 비슷한 백곰 미사일 개발에 성공했지만, 미국과의 관계 문제로 사업이 취소되었고, 그 후에 현무-1 미사일을 개발하였다.

한국군에서는 공식적으로 1990년 12월 4일에 퇴역하였으나, 2010년대 초가 되어서야 한국군 유일의 어네스트 존 대대가 해체되었으며, 부대원들은 다른 곳으로 전출되고 그 자리는 다른 부대가 이용 중이다.

MGR-1 어네스트존은 크게 두 가지 모델로 개발되었다.

재래식 무장된 어네스트존은 1990년대 후반까지 대한민국의 무기고에 남아 있었다.[8]

3. 특징

앨라배마 주 레드스톤 조병창에서 개발된 초기형 어네스트존(M31)은 약 2639.91kg 무게의 크고 단순한 핀 안정 방식의 비유도 포병 로켓이었다. 트럭에 장착되어 대포와 유사한 방식으로 조준되었으며, 경사로를 따라 발사된 후 경사로 끝에서 4개의 소형 회전 로켓이 점화되었다. M31은 20킬로톤 핵탄두를 탑재하고 약 24.78km의 사거리를 가졌으며, 약 680.39kg 재래식 탄두도 탑재 가능했다.

M31 시스템은 트럭에 장착된 고체 연료 로켓을 사용했으며, 3개의 부품으로 운송되어 발사 전에 현장에서 조립되었다. M289 발사대에 장착되어 약 5분 안에 조준 및 발사가 가능했다. 초기에는 W7 핵탄두(최대 20ktonTNT)를 장착했으며, 1959년부터는 2ktonTNT, 10ktonTNT, 30ktonTNT 위력의 세 가지 W31 탄두가 배치되었다. M31의 사거리는 5.5km에서 24.8km였다.

초기 시험에서 재래식 탄두 사용 시 정확도가 떨어지는 문제가 발생하여, 이를 개선하고 사거리를 연장한 M50(MGR-1B)이 개발되었다. M50은 풍향계 효과를 줄이기 위해 핀 크기를 줄이고, 안정성 확보를 위해 회전 속도를 높였다. M50은 약 228.60m의 표적 분산을 보여 튜브 포병에 근접하는 정확도를 달성했으며, 최대 사거리는 약 48.28km 이상이었다. 어네스트존은 더글러스 항공사에서 제조했다.

1960년대에는 사린 신경 가스 집속 탄약도 사용 가능했다. 처음에는 M31A1C 어네스트존용으로 356개의 M134 (E130R1) 폭탄 파편을 포함하는 M79 (E19R1) GB 집속 탄두가 개발되었고, 이후 M31A1C가 단계적으로 폐지되면서 XM50 어네스트존용으로 356개의 M139 (E130R2) 폭탄 파편을 포함하는 M190 (E19R2) GB 집속 탄두가 생산되었다. 평균 영향 면적은 0.9km2였다.

어네스트존의 제원을 요약하면 다음과 같다.

''출처: HONEST JOHN 모노그래프[25], Designation-Systems.Net[26]''

3. 1. 구조 및 운용

어네스트존은 MGR-1A(M31)와 MGR-1B(M50) 두 가지 기본형으로 나뉜다.[1][6][7]

1954년 9월, M6A1 로켓 모터를 사용하는 M31A1 어네스트존은 스탠다드로 지정되었고, M31은 리미티드 스탠다드로 재지정되었다. M31A1의 표준화로 M31의 기본적인 설계가 굳어졌으며, 발사 가능 온도 범위를 확장한 M31A1C는 1956년 가을에 육군의 스탠다드 아이템으로 지정되어 생산이 시작되었다. 1959년에는 M31A1C 로켓에 생산 공학 개선을 도입한 M31A2를 사용할 수 있게 되었다. M31A2는 스탠다드 A로서 M31A1C 모델을 보충했다.

1962년 12월 13일, M31A1C와 M31A2는 미국 육군에서 스탠다드 B로 지정하고, 초기 M31 모델은 구식(오브솔리트)으로 지정되었다. 1952년부터 1960년 사이에 총 7,799기의 M31 기본형 어네스트존이 생산되었다.

개량형 어네스트존은 1961년 5월에 처음 현장에 도착했으며, 1962년 내에는 미국 국내 및 국외의 육군 포병 대대가 개량형 어네스트존을 장비했다.

어네스트존은 1973년부터 MGM-29 서전트와 함께 MGM-52 렌스로 대체되었지만, NATO군과 미국 육군 주 방위군 (ANG)에 1982년까지 배치되었다. 같은 해 7월 9일에 모든 어네스트존의 로켓 모터, 발사기 및 관련 지상 장비 품목이 노후화로 지정되어, 미국 육군에서 퇴역했다. 1960년부터 1965년 사이에 총 7,089기의 M50 개량형 어네스트존이 생산되었다. M50A1로 불리는 제조 개량형도 있었다.

3. 2. 탄두

어네스트존은 원래 W7 핵탄두를 장착했으며, 최대 20ktonTNT의 가변 위력을 가졌다. 1959년에는 2, 10 또는 30kt (8.4TJ, 41.8TJ 또는 125.5TJ)의 위력을 가진 세 가지 변형의 W31 탄두가 배치되었다. M31의 사거리는 5.5km에서 24.8km 사이였다.

1960년대에는 사린 신경 가스 집속 탄약도 사용 가능했으며, 어네스트존 또는 MGM-5 코퍼럴과 함께 사용할 수 있도록 설계되었다. 처음에는 M31A1C 어네스트존용 356개의 M134 (E130R1) 폭탄 파편을 포함하는 M79 (E19R1) GB 집속 탄두였다. 생산 모델은 XM50 어네스트존을 선호하여 M31A1C가 단계적으로 폐지될 때 356개의 M139 (E130R2) 폭탄 파편을 포함하는 M190 (E19R2) GB 집속 탄두였다. 정상적인 조건에서 평균 영향 면적은 0.9km2였다.

3. 3. 성능

MGR-1 어네스트존은 두 가지 주요 모델로 개발되었다.- MGR-1A: 초기 모델로, 사거리는 48km, 추력은 400kN, 중량은 2720kg, 직경은 580mm, 길이는 8.32m였다.

- MGR-1B: 개량형 모델로, 사거리는 37km, 추력은 382kN, 중량은 2040kg, 직경은 760mm, 길이는 7.56m였다.

앨라배마 주 레드스톤 조병창에서 개발된 초기형 어네스트존(M31)은 약 2639.91kg 무게의 크고 단순한 핀 안정 방식의 비유도 포병 로켓이었다. 트럭에 장착되어 대포와 유사한 방식으로 조준되었으며, 경사로를 따라 발사된 후 경사로 끝에서 4개의 소형 회전 로켓이 점화되었다. M31은 20킬로톤 핵탄두를 탑재하고 약 24.78km의 사거리를 가졌으며, 약 680.39kg 재래식 탄두도 탑재 가능했다.

M31 시스템은 트럭에 장착된 고체 연료 로켓을 사용했으며, 3개의 부품으로 운송되어 발사 전에 현장에서 조립되었다. M289 발사대에 장착되어 약 5분 안에 조준 및 발사가 가능했다. 초기에는 W7 핵탄두(최대 20ktonTNT)를 장착했으며, 1959년부터는 2, 10, 30kt (8.4TJ 또는 41.8TJ 또는 125.5TJ) 위력의 세 가지 W31 탄두가 배치되었다. M31의 사거리는 5.5km에서 24.8km였다.

초기 시험에서 재래식 탄두 사용 시 정확도가 떨어지는 문제가 발생하여, 이를 개선하고 사거리를 연장한 M50(MGR-1B)이 개발되었다. M50은 풍향계 효과를 줄이기 위해 핀 크기를 줄이고, 안정성 확보를 위해 회전 속도를 높였다. M50은 약 228.60m의 표적 분산을 보여 튜브 포병에 근접하는 정확도를 달성했으며, 최대 사거리는 약 48.28km 이상이었다. 어네스트존은 더글러스 항공사에서 제조했다.

1960년대에는 사린 신경 가스 집속 탄약도 사용 가능했다. 처음에는 M31A1C 어네스트존용으로 356개의 M134 (E130R1) 폭탄 파편을 포함하는 M79 (E19R1) GB 집속 탄두가 개발되었고, 이후 M31A1C가 단계적으로 폐지되면서 XM50 어네스트존용으로 356개의 M139 (E130R2) 폭탄 파편을 포함하는 M190 (E19R2) GB 집속 탄두가 생산되었다. 평균 영향 면적은 0.9km2였다.

M31은 M6 고체 연료 로켓 모터를 사용하는 직경 762mm 무유도 로켓탄으로, 2기의 M7 스핀 모터로 안정화되었다. 로켓은 탄두, 로켓 모터, 안정 날개의 3부분으로 분해되어 트럭과 트레일러로 운반되었고, 발사 지점에서 조립되었다. M289 또는 M386 발사기에 탑재되어 약 5분 만에 발사할 수 있었다. 어네스트존은 6명의 인원과 크레인 1대로 발사 준비가 가능하여 1950년대 미국 핵무기 중 운용이 가장 쉬웠다. 단순함 때문에 육군 부대는 MGM-5 코퍼럴과 MGM-18 라크로스보다 어네스트존을 선호했다.

어네스트존은 처음에는 최대 20kt의 핵출력을 가진 W7 핵탄두를 장착했지만, 이후 최대 40kt의 가변 핵출력을 가진 W31 탄두를 장착할 수 있었다. 고체 연료 로켓 모터는 구조가 단순하고 추진제 충전이 필요 없어 취급이 용이했지만, 점화 후 추력 조절이 불가능하여 근거리 목표에는 사용할 수 없었다. 최소 사거리는 5.5km였고, 발사 후 약 8초의 시한 신관으로 기폭되었다. 최대 사거리는 26.5km였고 고도 신관으로 기폭되었다. 1960년대에는 신경 가스인 사린 클러스터 탄두도 탑재 가능했다.

M50 개선형은 더 높은 추력과 가벼운 고체 연료 로켓 모터를 가졌으며, 안정성 개선을 위해 새로운 핀이 채용되었다. 사거리가 약 2배로 늘어나고 정밀도가 향상되었다. 최소 사거리에서는 시한 신관, 최대 사거리에서는 고도 신관을 사용했다. 탄두부는 기본형과 공통이며, 잘록한 부분에서 뒤쪽 길이가 짧아졌다. 안정 날개가 소형화되어 상대적으로 탄두부가 커 보였다.

1963년 6월, 개정된 명명 규칙에 따라 모든 어네스트존은 MGR-1 시리즈로 개명되었다.

어네스트존의 제원을 요약하면 다음과 같다.

4. 파생형

어네스트존에는 두 가지 기본형이 있다.

- '''MGR-1A''' (M31)는 길이가 8.3m이며, 엔진 직경 약 55.88cm, 탄두 직경 약 76.20cm, 날개폭 2.77m, 중량 2640kg (핵탄두), 사정거리는 5.5km에서 24.8km이다. 허큘리스 파우더 컴퍼니(Hercules Inc.) M6 고체 연료 로켓 모터는 길이가 약 4.88m, 무게 약 1785.79kg, 추력 441kN였다.[6][1][7]

- '''MGR-1B''' (M50)는 길이가 7.92m이며, 엔진 직경 약 57.91cm, 탄두 직경 약 76.20cm, 날개폭 1.37m, 중량 1960kg (핵탄두), 최대 사정거리는 48km로 M31의 거의 두 배였다. 개선된 추진제 배합으로 로켓 모터는 666kN의 추력을 냈다.[1]

- '''XM31''' - 기본형 어네스트존의 한정 생산형

- '''M31''' - 기본형 어네스트존의 생산형

- '''M31A1''' - 기본형 어네스트존의 로켓 모터 소폭 개선형

- '''M31A1C''' - 기본형 어네스트존의 발사 환경 온도 확장형

- '''M31A2''' - 기본형 어네스트존 최종형

- '''XM50''' - 개선형 어네스트존의 한정 생산형

- '''M50''' - 개선형 어네스트존의 생산형

- '''M50A1''' - 개선형 어네스트존의 생산성 개선형

- '''MGR-1A''' - 기본형 어네스트존. M31에서 개칭.

- '''MGR-1B''' - 개선형 어네스트존. M50에서 개칭.

- '''MGR-1C''' - 개선형 어네스트존 생산성 개선형. M50A1에서 개칭.

5. 운용 국가

- 벨기에 육군

- 캐나다 육군

- 덴마크 왕립 육군

- 프랑스 육군[16]

- 독일 육군

- 그리스 육군

- 이탈리아 육군

- 대한민국 육군

- 노르웨이 육군

- 네덜란드 왕립 육군

- 중화민국 육군

- 터키 육군[17]

- 영국 육군

- 미국 육군

- 미국 해병대

6. 대한민국과 주변국의 단거리 미사일

대한민국에 배치된 미군의 어네스트존은 이후 랜스 미사일로 대체되었고, 1979년에 미군 최후의 어네스트존 대대가 철수하였다. 그 후 에이태킴스 미사일로 다시 대체되었다. 반면 북한은 프로그 미사일에서 KN-02 미사일, 스커드 미사일로 대체되었다. 랜스 미사일은 1970년대 세계적으로 유명했던 미국의 단거리 핵미사일로, 사거리는 120km이다. 소련은 이에 대응하여 사거리 120km인 SS-21 미사일을 1981년에 실전 배치하였으며, 북한은 이를 바탕으로 KN-02 미사일을 개발하였다.

현재 대한민국에는 에이태킴스 미사일과 현무 미사일이 있다. 박정희 정부는 랜스 미사일을 카터 정부에 요청했으나 거부당했다. 이에 대한민국은 사거리가 비슷한 백곰 미사일을 나이키 허큘리스 미사일을 기반으로 개발에 성공했으나, 미국과의 관계 문제로 사업이 취소되었고, 이후 현무-1 미사일을 개발하였다.

한국군에서는 공식적으로 1990년 12월 4일에 퇴역하였으나, 2010년대 초가 되어서야 한국군 유일의 어네스트존 대대가 해체되었고, 부대원들은 다른 곳으로 전출되었으며, 그 자리는 다른 부대가 이용 중이다.

7. 대중 문화

메카노(Meccano Ltd.) 영국은 딘키 토이(Dinky Toys) 제품군에서 인터내셔널 하베스터 어네스트존(International Harvester Honest John) 미사일 발사기를 모델로 제작했으며, 이는 665번으로 참조되었다.

초기 도호 특촬 영화에는 M289 발사기에 탑재된 MGR-1A가 등장한다. 이는 당시 핵폭탄을 탑재할 수 있는 오네스트 존(MGR-1 Honest John)이 주일본 미국 육군에 배치되는 것이 국회에서 사회당 (현·사민당)으로부터 문제시되었고, 그러한 정세에 대한 풍자로서 등장했기 때문이다。

- 공룡 대괴수 라돈일본어: 아소산의 라돈의 둥지를 공격하기 위해 출동。 격렬한 집중 사격으로 아소산의 분화를 유발했다.

- 울트라 Q일본어: 제8화에 등장. 두더지 괴수 몽글러를 공격하기 위해 동원되었다. 영상은 『공룡 대괴수 라돈』의 유용.

- 지구 방위군일본어: 미스테리안 돔에 대한 제1차, 제3차 공격에 사용. 어느 쪽이든 미스테리안 측으로부터 반격을 받지 않았다. 이 공격 장면은 『공룡 대괴수 라돈』의 시퀀스 장면을 스탠다드 사이즈에서 시네스코 사이즈판으로 트리밍되었다.

- 혹성 대괴수 네가돈일본어: 네가돈을 공격했지만 통하지 않았다. 또한, 작중의 연대는 쇼와 100년(2025년)으로 설정되어 있기 때문에, 71년이나 사용되고 있는 셈이 된다.

이러한 등장 작품에서는 모두 육상자위대 혹은 방위대 소속이라는 설정이다. 또한, 『지구 방위군』에는 오네스트 존과 유사한 자주 미사일 발사기라는 병기가 등장한다.

참조

[1]

웹사이트

Honest John

https://web.archive.[...]

Mark Wade

2019-12-19

[2]

웹사이트

Solid

https://web.archive.[...]

Mark Wade

2019-12-20

[3]

문서

The first nuclear-authorized ''guided'' missile was the [[MGM-5 Corporal]].

[4]

서적

Nuclear Weapons of the United States

[5]

간행물

The CB Battlefield Legacy

http://www.wood.army[...]

Army Chemical Review

2006-07-01

[6]

웹사이트

Solid

https://web.archive.[...]

Mark Wade

2019-12-20

[7]

웹사이트

Double Base Solid Propellants

http://www.friends-p[...]

Mark Wade

2019-12-20

[8]

간행물

Free World Tactical Missile Systems

General Dynamics

1973-06-01

[9]

서적

The organizational history of field artillery 1775–2003

Center of Military History, United States Army

[10]

웹사이트

Honest John

https://history.reds[...]

U.S. Army Aviation and Missile Life Cycle Command

2022-08-31

[11]

웹사이트

"001"

https://web.archive.[...]

2017-08-30

[12]

웹사이트

Underwood Online--Sights

http://www.ci.underw[...]

2017-08-30

[13]

웹사이트

White Sands Missile Range Missile Park

https://web.archive.[...]

2016-02-03

[14]

웹사이트

Royal Regiment of Canadian Artillery

http://www.canadians[...]

www.canadiansoldiers.com

2018-07-04

[15]

서적

The Honest John in Canadian Service – John Davidson, Canada's Weapons of War Series, WOW030, A5 size softback, 24 pages

Service Publications, Canada

[16]

웹사이트

1- Les insignes des unités Honest John et des unités de soutien

https://artillerie.a[...]

2021-08-28

[17]

웹사이트

528th U.S. Army Artillery Group

https://www.usarmyge[...]

[18]

문서

en:Nuclear weapons and the United Kingdom

2007-06-26

[19]

웹사이트

Missile.index

http://missile.index[...]

Missile.index Project

2007-07-14

[20]

웹사이트

Honest John rocket launcher

http://www.armyvehic[...]

Danish Army Vehicles Homepage

2007-07-14

[21]

문서

de:Honest John

2007-07-13

[22]

문서

en:Pluton (missile)

2007-03-27

[23]

웹사이트

HONEST JOHN

http://www.redstone.[...]

レッドストーン兵器廠

2007-07-14

[24]

서적

The organizational history of field artillery 1775–2003

Center of Military History, United States Army

[25]

웹사이트

the HONEST JOHN monograph

http://www.redstone.[...]

レッドストーン兵器廠

2007-07-14

[26]

웹사이트

MGR-1

http://www.designati[...]

Designation-Systems.Net

2007-07-14

[27]

서적

東宝特撮超兵器画報

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com