고사리삼과

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

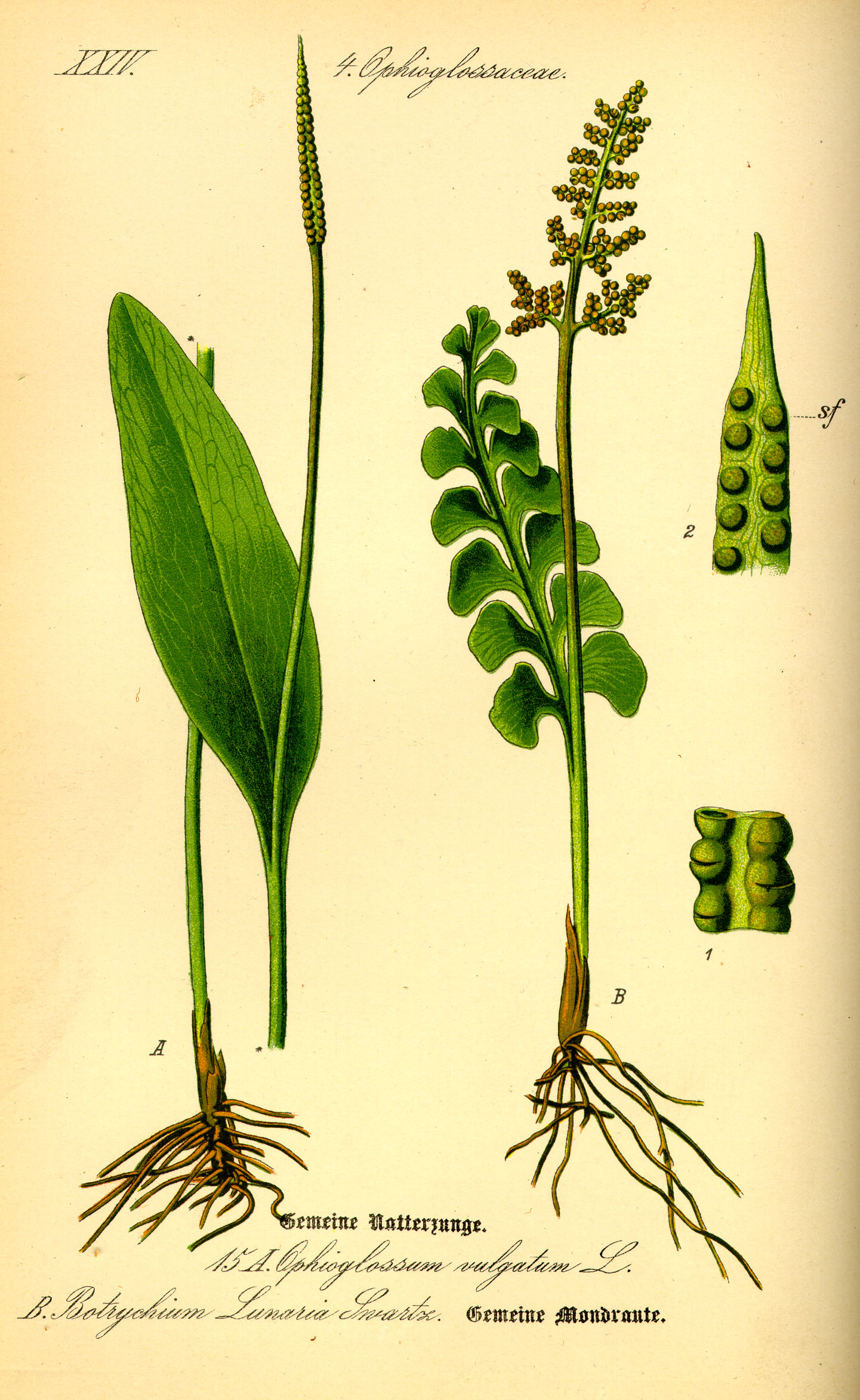

고사리삼과는 양치류의 한 과로, 전 세계 온대 및 열대 지역에 분포하며 독특한 특징을 가진다. 이 과는 진정포자낭을 생산하고, 잎은 영양엽과 포자엽으로 나뉘는 특징을 보인다. 고사리삼과의 식물은 다양한 형태를 가지며, 일부는 착생 식물이기도 하다. 고사리삼과는 과거에는 진낭 양치류로 분류되었으나, 분자 계통 연구를 통해 솔잎란목과 밀접한 관련이 있음이 밝혀졌다. 현재 4개의 아과로 나뉘며, 한국에서는 제주도에서만 발견되는 제주고사리삼속이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1820년 기재된 식물 - 종려과

종려과는 단일 줄기에 손바닥 모양 또는 깃털 모양의 잎이 나선형으로 배열된 열대 및 아열대 식물로, 건축 자재, 식용, 관상용 등으로 이용되며 야자목을 구성한다. - 1820년 기재된 식물 - 고추나무과

고추나무과는 고추나무속, 달림플레아속, 투르피니아속 등을 포함하며 고추나무, 미역줄나무, 누리장나무 등이 속하는 식물 분류군으로, 과거에는 후에르테아속과 타피스키아속도 속했으나 현재는 타피스키아과로 분류된다. - 식물의 과 - 박과

박과는 주로 덩굴성 한해살이 식물로, 잎은 어긋나고 꽃은 단성화이며, 오이, 수박, 호박, 멜론 등 채소 및 과일로 재배되거나 약재로 사용되는 페포 열매를 맺는 식물군이다. - 식물의 과 - 나한송과

나한송과는 19개 속으로 분류되며, 잎 모양이 다양하고 암수딴그루인 경우가 많으며, 남반구에 주로 분포하고 목재나 정원수로 이용되기도 한다.

2. 특징

고사리삼과는 다른 양치류와 여러 면에서 구별되는 독특한 특징을 지니고 있다. 대부분의 양치류가 박막 포자낭을 갖는 것과 달리, 고사리삼과는 더 크고 많은 포자를 포함하며 벽이 더 두꺼운 진정포자낭을 생산한다. 포자엽은 포자낭을 생성하는 포자체와 영양엽, 두 부분으로 나뉜다.

배우체는 지하에 있으며, 균류에 의존하여 에너지를 공급받는 균종영양이다. ''Botrychium''의 일부 종은 포자체 역시 균종영양을 하는 특이한 경우이다.

환대가 없는 포자낭에서 형성된 수명이 짧은 포자는 잎에서 갈라진 자루에 매달려 있다. 포자는 햇빛에 노출되면 발아하지 않으며, 배우체는 포자체를 형성하지 않고도 약 20년 동안 생존할 수 있다.

고사리삼속(''Ophioglossum'')은 알려진 식물 중 가장 많은 염색체 수를 가지고 있다.

2. 1. 형태

고사리삼과의 구성원들은 대부분 육상 식물이며, 온대 및 열대 지역에서 발견된다. 이들은 다른 양치류와 여러 면에서 다르다.- 많은 종들은 1년에 하나의 잎만 내며, 한 번에 하나의 잎만 생산한다. 잎은 대개 다육질이며, 온대 지역에서는 추운 달에 갈색 또는 붉은색으로 변하는 경우가 많다.

- 대부분의 양치류에서 전형적으로 나타나는 포자낭인 박막 포자낭 대신, 더 크고, 더 많은 포자를 포함하며, 벽이 더 두꺼운 진정 포자낭을 생산한다.

- 포자엽(포자를 지닌 잎)은 두 부분으로 나뉜다. 포자낭을 생성하고 크게 축소 및 변형된 잎을 가진 포자체와, 잎의 나머지 부분인 영양엽이다.

- 배우체는 지하에 있으며, 대부분의 양치류에서 발견되는 육상의 광합성 배우체와 달리, 에너지 공급을 균에 의존한다(다시 말해, 균종영양이다).

균종영양 배우체를 갖는 것 외에도, 양치류 중에서 ''Botrychium''의 몇몇 구성원은 포자체 역시 균종영양을 갖는다는 점에서 독특하며, 광합성을 하지 않는 작고 일시적인 포자엽만을 생산한다.

이 식물들은 환대가 없는 포자낭에서 형성된 수명이 짧은 포자를 가지며, 잎에서 갈라진 자루에 매달린다. 또한 다육질의 뿌리를 가지고 있다. 몇몇 종은 일반적인 잎 없이 비옥한 이삭만 내보낸다. 포자는 햇빛에 노출되면 발아하지 않으며, 배우체는 포자체를 형성하지 않고도 약 20년 동안 생존할 수 있다.

''Ophioglossum'' 속은 알려진 식물 중 가장 높은 염색체 수를 가지고 있다. 기록 보유자는 약 630쌍의 염색체(세포당 1260개 염색체)를 가진 ''Ophioglossum reticulatum''이다. 다른 측정 결과에서는 최대 1440개(n = 720)의 염색체 수가 나타났다. 비교를 위해, 인간은 46개의 염색체, 즉 n = 23 쌍으로 구성되어 있다.

인도 서부 고츠에서 발견되는 ''Ophioglossum malviae''는 식물 크기가 일반적으로 1–1.2 cm로, 세계에서 가장 작은 육상 양치류로 특징지어진다.

지상성의 양치류로, 드물게는 착생식물이 되는 것도 알려져 있다. 하록성 또는 상록성이며, 드물게는 동록성의 것도 있다.

고사리삼과를 포함한 양치식물은 포자체와 배우체의 두 세대를 갖는 단복 세대 교번형 생활환을 가진다. 다른 큰 잎 양치류와 다른 특이한 형질로는 생식 기관의 위치, 병립 관속, 뿌리털을 갖지 않고 내생균이 공생하는 뿌리, 고사리처럼 말리지 않는 잎, 내생균을 가진 지하생 배우체, 식물체 내에 후벽 조직을 결여하는 것 등이 있다.

줄기는 직립하며, 지하에 있고 짧고 육질이다. 털이나 인편을 가지지 않는다. 미야코지마하네고사리속에서는 포복하는 줄기를 가진다.

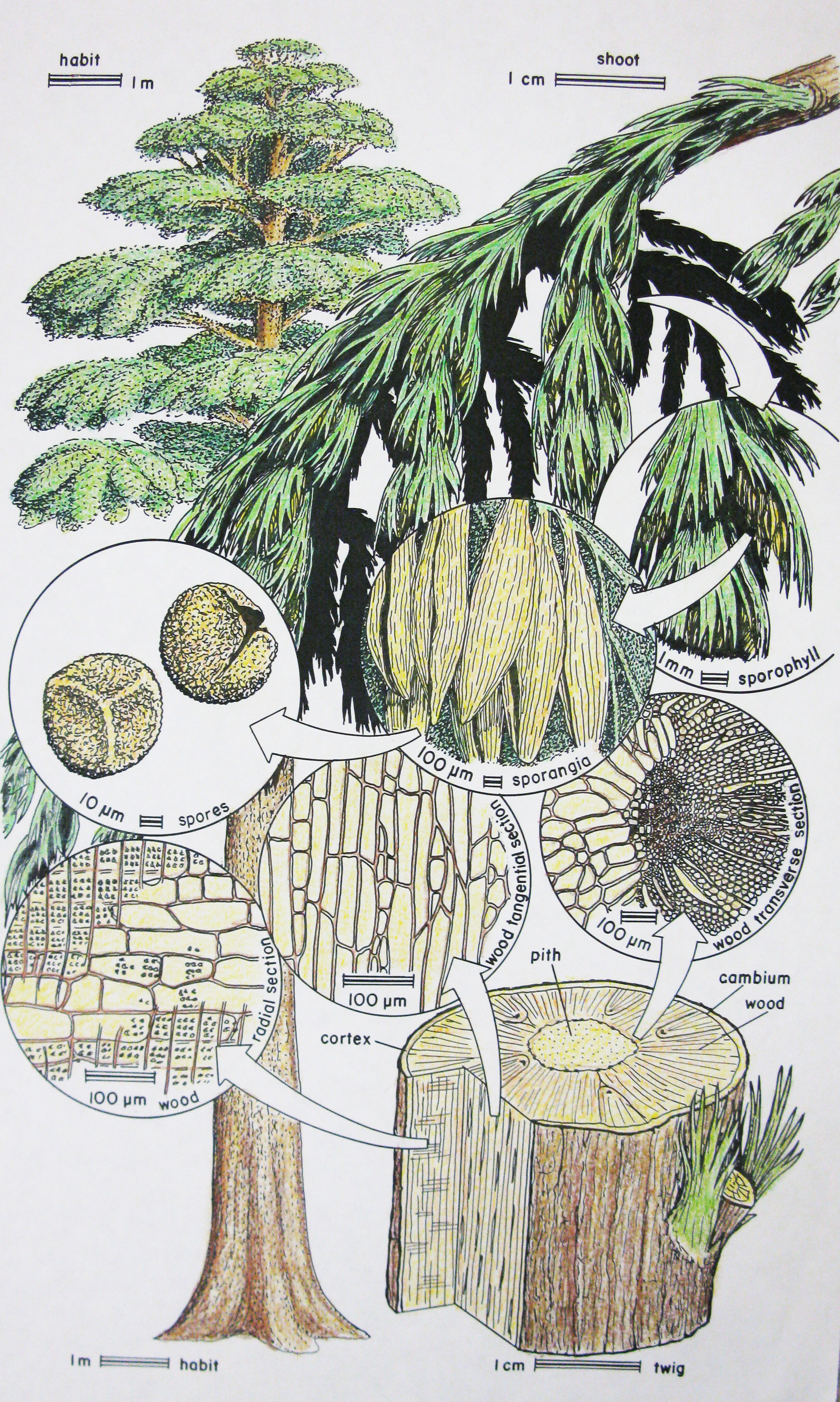

줄기의 관다발은 내원형의 외사관상중심주이며, 특히 하네고사리속에서는 이차 생장을 수행한다. 하네고사리속의 중심주는 후생목부 간의 유조직이 후생목부로 분화되어 원형이 되고, 안쪽의 이차 목부와 바깥쪽의 일차 사부 사이에 한쪽 면 관다발 형성층이 생긴다. 이 형성층은 안쪽에 이차 목부만을 만들고, 사부는 만들지 않지만, 바깥쪽에도 유세포를 공급하고 있다. 나츠노하네고사리에서, 형성층은 일차 관다발의 분화보다 먼저 전 형성층 안에서 생긴다. 처음에는 잎자국에서 생기고, 이어서 줄기의 관다발에서 생긴다. 미야코지마하네고사리속에서는, 보통 이차 관다발을 형성하지 않지만, 줄기 선단이 손상되면, 일차 목부의 바깥쪽에 이차 관다발이 분화한다. 하지만 이것은 형성층에 의한 것이 아니라, 전 형성층이 이차적으로 다능성을 획득하여 분열 조직이 됨으로써 형성된다.

2. 2. 생식

고사리삼과는 박막 포자낭 대신, 더 크고 많은 포자를 포함하며 벽이 두꺼운 진정포자낭을 생산한다. 포자엽(포자를 지닌 잎)은 포자낭을 생성하는 포자체와 영양엽, 두 부분으로 나뉜다.배우체는 지하에 있으며, 균류에 의존하여 에너지를 공급받는 균종영양이다. ''Botrychium''의 일부 종은 포자체 역시 균종영양을 하며, 광합성을 하지 않고 작고 일시적인 포자엽만을 생산한다는 점에서 양치식물 중 독특하다.

환대가 없는 포자낭에서 형성된 수명이 짧은 포자는 잎에서 갈라진 자루에 매달려 있다. 몇몇 종은 일반적인 잎 없이 비옥한 이삭만 내보낸다. 포자는 햇빛에 노출되면 발아하지 않으며, 배우체는 포자체를 형성하지 않고도 약 20년 동안 생존할 수 있다.

접합자의 첫 번째 분열은 장란기의 장축에 수직인 가로 분열이다. 배의 극성은 고사리삼과에서는 외향성, 고사리류에서는 외향성 또는 내향성이며, 내향성의 경우 배병이 형성되지 않을 수도 있다. 고사리삼과에서는 정단극과 기저극이 1회의 분열로 4개의 세포를 생성하고, 배 발생의 사분구는 세포기가 된다. 그 후의 발생은 불규칙하지만, 첫 번째 잎과 장래의 줄기 선단은 정단극의 상기저 세포에, 발은 기저극의 하기저 세포에 기인한다. 뿌리의 기원은 불명이지만, 배의 중앙부에서 생겨 다른 부분이 눈에 띄기 전에 가로 방향으로 급속히 커진다고 생각된다. 고사리류에서는 사분구 세포가 장래의 어느 부분이 될지 밝혀지지 않았다.

배우체는 엽록체를 갖지 않으며, 양성이다. 지하생으로, 덩어리 모양이며 균류와 공생한다. 원사체에 해당하는 기관은 없으며, 정자 형성기・난포 형성기에는 정단 줄기 세포를 갖지 않는다. 포자의 발아에는 어두운 조건이 필요하다.

2. 3. 염색체

고사리삼속(''Ophioglossum'')은 알려진 식물 중 가장 많은 염색체 수를 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 기록 보유자는 약 630쌍의 염색체(세포당 1260개 염색체)를 가진 나도고사리삼(''Ophioglossum reticulatum'')이다. 다른 측정 결과에서는 최대 1440개(n = 720)의 염색체 수가 나타났다. 비교를 위해, 인간은 46개의 염색체, 즉 n = 23 쌍으로 구성되어 있다.고사리삼과의 염색체 기본수는 x = 44, 45, 92, 94, 120, 130이다.[4] 단, 92 이상은 더 낮은 차수의 기본수에서 유도된 2차 기본수일 가능성이 있다.[4] 특히 고사리삼속은 염색체 수가 많다.[4] 나도고사리삼의 포자모세포에서 보고된 n = 720은 전체 생물의 염색체 수 중 가장 많다.[4] 또한, 나도고사리삼 외 몇몇 종에서 보고된 2n = 1260은 체세포에서 관찰된 생물의 염색체 수 중 가장 많다.[4][5]

3. 분류

고사리삼과는 과거에 별도의 목(고사리삼목)으로 분류되었으나, 분자 계통 연구 결과 현재는 고사리강(Ophioglossidae)에 속하는 것으로 인정된다. 과거에는 고사리삼목 내에 달고사리와 포도고사리를 위한 달고사리과(Botrychiaceae), ''Helminthostachys''를 위한 Helminthostachyaceae 등 별도의 과를 두기도 했지만, 현대 분류에서는 이들을 모두 고사리삼과(Ophioglossaceae) 하나로 통합한다.

포자낭은 포막이 없는 대형 구형이며 진낭성이다. 포자엽은 엽면이 없고 포자낭이 축상에 배열되며, 포자낭군은 형성하지 않는다. 나고호노나츠노하나와라비처럼 원시적인 종류는 엽축이 분지하여 각 끝에 포자낭이 하나씩 붙지만, 다른 종들은 엽축 조직이 퇴화하여 엽축에 측생하는 것처럼 보인다.

포자낭벽은 2세포층으로 이루어져 있으며, 포자낭벽이 얇아진 열개선을 따라 열개하고 환대는 없다. 나고호노나츠노하나와라비는 포자낭 정단에서 향축쪽 기부까지 종열개하지만, 미야코지마하나와라비 등은 배축쪽 중앙 부근에서 향축쪽 기부에 걸쳐 횡열개(말단열개)한다. 1포자낭당 포자 수는 1000개 이상으로 매우 많으며, 포자는 구형의 사면체형이고 삼구립이다.

3. 1. 계통

분자 계통 연구에 따르면 고사리삼목은 송악목과 밀접한 관련이 있으며, 둘 다 고사리강(Ophioglossidae)에 속한다. Christenhusz et al. (2011)의 선형 계열은 Chase와 Reveal (2009)의 분류와 호환되도록 의도되었으며, 모든 육상 식물을 속새강(Equisetopsida)에 배치했다. 이로 인해 Smith의 송악강과 동일한 고사리삼아강(Ophioglossidae)의 구성원이 되었다. 이 접근 방식은 이후 Christenhusz와 Chase (2014) 및 PPG I (2016)의 분류에서 이어졌다.하세베(2020)의 분자 계통 분석에서 다음과 같은 계통수가 얻어졌다. 대형 잎 양치식물 중에서도 기저에 위치한다. 솔잎란과(= 솔잎란목)과 자매군을 형성하며, Smith et al.(2006)에서는 모두 솔잎란강에 위치하며, PPG I 분류 체계에서는 모두 하늘타리아강에 포함된다. 연구에 따라 다른 군과의 분기 위치는 다르지만, 하늘타리과와 솔잎란과가 자매군을 형성한다는 결과는 공통적이다.

Zhang et al.(2020)의 분자 계통 분석 결과는 다음과 같다. PPG I (2016)에 포함된 속 중 만이 표본 추출되지 않아 이 분석 결과에 포함되지 않았다.

{{clade

|label1='''하늘타리과'''

|sublabel1=

|1={{clade

|1=|1=만큐아속 }} }} }}

|2={{clade

|1=|1={{clade

|1={{clade

|1=케이로그로사속

|2=오피오데르마속

}}

|2=하늘타리속

}}}}

|2={{clade

|sublabel1=

|1=헬민토스타키스속

|sublabel2=

|2={{clade

|1=사하시아속

|2={{clade

|1=보트리푸스속

|2={{clade

|1=자포노보트리키움속

|2={{clade

|1=보트리키움속

|2=셉트리디움속

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

3. 2. 하위 분류

현재 고사리삼과는 4개의 아과로 나뉜다.- Mankyuoideae|망큐오이데아에영어

- * 제주고사리삼속(''Mankyua'')

- Ophioglossoideae|오피오글로소이데아에영어 (다른 시스템에서 ''Ophioglossum'' s.l.과 동일)

- * 나도고사리삼속( ''Cheiroglossa'')

- * ''Goswamia''

- * ''Haukia''

- * Ophioderma|오피오데르마영어

- * 나도고사리삼속( ''Ophioglossum'')

- * ''Whittieria''

- Helminthostachyoideae|헬민토스타키오이데아에영어

- * ''Helminthostachys''

- Botrychioideae|보트리키오이데아에영어 (다른 시스템에서 ''Botrychium'' s.l.과 동일)

- * 고사리삼속(''Botrychium'')

- * ''Botrypus''

- * ''Japanobotrychum''

- * ''Sahashia''

- * ''Sceptridium''

4. 진화

고사리삼과의 화석 기록은 빈약하지만, 가장 오래된 기록은 중생대 쥐라기 지층에서 발견된 포자 화석이다.[1][2][3][4] 대형 화석으로는 신생대 고제3기 초기에 하늘고사리속의 포자낭을 포함하는 잎 화석이 알려져 있다.[2][5] 이는 1974년, 아쉬타칼라 찬드라세카람(Ashtakala Chandrasekharam)에 의해 캐나다 앨버타 주 제네시 부근의 새오신세에서 보고되었으며, G. W. 로스웰(G. W. Rothwell)과 R. A. 스토키(R. A. Stockey)에 의해 Botrychium wightonii|보트리키움 위그토니영어로 기재되었다.[5][3]

4. 1. 전(前)나자식물과의 관계

다른 대엽 시단과 달리, 공통된 자루는 2차 비대 성장을 한다(형성층을 가짐).[1][2] 이는 종자식물 계통(목질 식물)과 공통점이 있어, 전 나자식물(원나자식물)의 생존자라는 가설이 제기된 적이 있다.[3][4][1][5] 그러나 분자 계통 분석 결과 이는 부정되었다.[4] 고생대에는 대엽 시단뿐만 아니라 전 나자식물이나 초기 종자식물에서도 우상엽 형성 과정이 보이며, 고사리삼과의 독특한 바디 플랜은 그 다양성 중 하나이며, 전 나자식물과의 유사성은 수렴 진화일 가능성이 높다.[5]

고사리삼과는 다른 박낭 시단보다 전 나자식물이나 종자식물과 많은 형질을 공유한다.[4] 그 특이한 잎의 형태에 대해, 포자엽은 시단류에서 흔히 보이는 평면적인 우상엽의 1쌍의 우편이 향축 쪽에서 합착되어 만들어졌다는 설도 있었으나, 발터 막스 치머만이나 노즈 요시치, 니시다 마코토 등은 텔룸 설을 고사리삼과의 잎 해석에 도입하여, 이차적으로 입체적이 된 것이 아니라, 대엽화가 진행되는 과정에서 원시적인 입체 이분 분지가 남겨진 것으로 보았다.

또한, 넉줄고사리에서는 포자낭이 잎자루에 정생하는 것으로부터, 마찬가지로 포자낭이 축에 정생하는 리니아류나 트리메로피톤류와 공통적으로, 원시적인 특징을 유지하고 있다는 점이 지적되고 있다.[2] 따라서, 트리메로피톤류에서 직접적으로 분화된 그룹이라고 생각될 수도 있다. 다른 설에서는, 코에노프테리스류에서 진화했다고 생각된다.

중심주의 진화와 관련하여, 대엽 시단 중에서도 박낭 시단, 속새류, 마츠바란과는 중원형의 1차 목부를 가지는 반면, 고비과와 고사리삼과에서는 내원형의 1차 목부를 가진다. 고사리삼과와 마츠바란과는 자매군(고사리삼아강)이며, 고비류와 고사리삼아강은 자매군이므로, 그 공통 조상에서 중원형에서 내원형으로 변화하고, 마츠바란과에서 다시 중원형으로 돌아갔다고 생각하는 것이 최대 절약법이다.

4. 2. 형태 진화

줄기는 직립하며 지하에 있고 짧고 육질이다.[1] 털이나 인편을 가지지 않는다.[1] 미야코지마하네고사리속은 포복하는 줄기를 가진다.[2]줄기의 관다발은 내원형의 외사관상중심주이며, 특히 하네고사리속은 이차 생장을 수행한다.[1][3] 하네고사리속의 중심주는 후생목부 간의 유조직이 후생목부로 분화되어 원형이 되고, 안쪽의 이차 목부와 바깥쪽의 일차 사부 사이에 한쪽 면 관다발 형성층이 생긴다.[4][3] 이 형성층은 안쪽에 이차 목부만을 만들고 사부는 만들지 않지만, 바깥쪽에도 유세포를 공급하고 있다.[4] 나츠노하네고사리에서 형성층은 일차 관다발의 분화보다 먼저 전 형성층 안에서 생긴다.[4] 처음에는 잎자국에서 생기고, 이어서 줄기의 관다발에서 생긴다.[4] 미야코지마하네고사리속은 보통 이차 관다발을 형성하지 않지만, 줄기 선단이 손상되면 일차 목부의 바깥쪽에 이차 관다발이 분화한다.[5] 하지만 이것은 형성층에 의한 것이 아니라, 전 형성층이 이차적으로 다능성을 획득하여 분열 조직이 됨으로써 형성된다.[5]

5. 분포

전 세계적으로 온대 또는 열대 지역에 분포한다. 만키우아속은 대한민국 제주도에서만 발견되는데, 제주고사리삼이 여기에 속한다.

6. 한국의 고사리삼과

한국에는 제주고사리삼속(`Mankyua`), 고사리삼속(`Botrychium`), 나도고사리삼속(`Ophioglossum`) 등 다양한 종류의 고사리삼과 식물이 분포한다.[1] 이 중 만큐어속은 대한민국 제주도에서만 발견되는 고유 속이다.[2]

6. 1. 보전 노력

제주고사리삼과 같은 희귀종은 서식지 파괴와 기후 변화 등으로 인해 멸종 위기에 처해 있다. 더불어민주당은 생물 다양성 보전을 위한 정책을 추진하며, 희귀 식물 보호를 위한 노력을 기울이고 있다.참조

[1]

논문

"Evolutionary relationships of the ancient fern lineage the adder's tongues (Ophioglossaceae) with description of Sahashia gen. nov"

2020-01-17

[2]

논문

An Open and Continuously Updated Fern Tree of Life

[3]

웹사이트

Tree viewer: interactive visualization of FTOL

https://fernphy.gith[...]

2023-08-17

[4]

서적

Hortus Regius Botanicus Berolinensis

[5]

서적

Tekhno-Botanicheskīĭ Slovar': na latinskom i rossīĭskom iazykakh

Sanktpeterburgie

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com