광행차

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

광행차는 관측자의 운동으로 인해 천체의 겉보기 위치가 변하는 현상이다. 빗방울의 비유처럼, 관측자의 움직임에 따라 빛의 도달 각도가 달라 보이는 것이다. 이 현상은 서로 다른 관성 기준계에서의 광선의 각도 차이로 설명되며, 지구의 공전에 의한 연주 광행차, 지구 자전에 의한 일주 광행차, 태양계의 은하 공전에 의한 세차 광행차 등이 있다. 제임스 브래들리는 광행차를 발견하여 지동설을 지지하는 증거로 제시했으며, 특수 상대성 이론은 광행차를 보다 정확하게 설명한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 위치천문학 - 극운동

극운동은 지구 자전축의 불규칙한 운동으로 챈들러 요동, 연주기 진동, 불규칙적 표류로 구성되며 지구 핵-맨틀 운동, 해수면 재분포, 지각균형 재조정 등으로 발생하고 우주측지학 방법으로 관측되며 IERS에서 데이터를 제공한다. - 위치천문학 - 천체역학

천체역학은 중력에 의해 지배되는 천체의 운동을 다루는 학문으로, 케플러 운동 법칙, 섭동 이론, 다체 문제 등을 포함하며, 뉴턴의 만유인력 법칙과 해석역학을 기반으로 발전하여 우주 탐사 및 행성 형성 연구에 기여한다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

2. 광행차의 원리

광행차는 서로 다른 관성 기준계에서 광선의 각도 차이로 설명할 수 있다. 흔히 비유되는 예로 떨어지는 빗방울의 방향을 생각해 볼 수 있다. 정지해 있는 사람의 기준계에서 빗방울이 수직으로 떨어진다면, 앞으로 움직이는 사람에게는 빗방울이 각도를 이루어 떨어지는 것으로 보일 것이며, 움직이는 관찰자는 우산을 앞으로 기울여야 한다. 관찰자가 더 빠르게 움직일수록 더 많이 기울여야 한다.

그 결과, 정지 좌표계에서 움직이는 관찰자의 측면에서 도달하는 광선은 움직이는 관찰자의 좌표계에서는 앞쪽에서 각도를 이루어 도달하는 것처럼 보인다. 이 효과를 때때로 "탐조등 효과" 또는 "전조등 효과"라고 부른다.

항성의 연주 광행차의 경우, 지구의 움직이는 좌표계에서 보이는 들어오는 항성의 빛 방향은 태양의 좌표계에서 관측된 각도에 비해 기울어져 있다. 지구의 운동 방향은 공전하는 동안 변하므로, 이 기울기의 방향도 일 년 동안 변하며, 항성의 겉보기 위치가 태양의 관성 좌표계에서 측정된 실제 위치와 다르게 나타나게 한다.

고전적인 추론은 광행차에 대한 직관을 제공하지만, 고전적인 수준에서도 관측 가능한 여러 물리적 역설을 야기한다(역사 참조). 광행차를 정확하게 설명하려면 특수 상대성 이론이 필요하다. 그러나 상대론적 설명은 고전적인 설명과 매우 유사하며, 두 이론 모두에서 광행차는 속도의 합의 경우로 이해될 수 있다.

광행차는 비에 비유하여 설명되는 경우가 많다. 바람의 영향 없이 비가 수직으로 내리는 가운데 자동차를 타고 달리면 머리꼭대기가 아니라 몸의 앞면이 젖는다. 즉, 비는 수직에 대해 어느 정도 각도를 가지고 비스듬히 앞쪽 하늘에서 내리는 것처럼 보이지만, 실제로는 자신의 현재 위치의 바로 위쪽 하늘에서 내리고 있다.

이것을 광행차 이야기에 적용해 보자. 여기서 관측자의 이동 방향에 대해 수직인 방향에 있는 천체를 생각해 보면, 천체의 빛이 수직으로 내리는 가운데 관측자가 이동하면 천체의 빛은 비스듬히 앞쪽 하늘에서 온 것처럼, 즉 천체가 비스듬히 앞쪽에 있는 것처럼 보이지만, 실제로는 천체는 관측자의 바로 위에 있다. 천체가 바로 위에서 벗어나 앞쪽으로 보이는 차이가 광행차이며, 그 겉보기 방향과 수직이 이루는 각도 a로 측정된다.

일반적으로 관측자가 속도 v로 이동하고 있으며, 이 이동 방향에 대해 각도 θ 방향에 있는 천체에 대해 생각해 보면, 이 천체의 광행차 각도 a에 대해

:${\displaystyle {\frac {1}{\tan(\theta -a)}}={\frac {1}{\sqrt {1-v^{2}/c^{2}}}}\left({\frac {1}{\tan \theta }}+{\frac {v}{c\sin \theta }}\right)}$

가 성립한다. 여기서 c는 광속이다. ${\displaystyle v/c\ll 1,a\ll 1}$ 로 근사하면

: ${\displaystyle a={\frac {v\sin \theta }{c}}}$

으로 구할 수 있다.

2. 1. 고전적인 설명

태양의 기준계에서 광속 c인 빛의 광선을 가정하면, 이 광선의 x, y 방향 속도 성분은 각각 ${\displaystyle u_{x}}$와 ${\displaystyle u_{y}}$이며, ${\displaystyle \tan(\theta )=u_{y}/u_{x}}$인 각도 ${\displaystyle \theta }$를 이룬다. 지구가 태양에 대해 x 방향으로 속도 ${\displaystyle v}$로 움직이면, 속도 합성에 의해 지구 기준계에서 빛의 x 방향 속도 성분은 ${\displaystyle u_{x}'=u_{x}+v}$이고, y 방향 속도 성분은 변하지 않으므로 ${\displaystyle u_{y}'=u_{y}}$이다. 따라서 지구 기준계에서 빛의 각도는 태양 기준계에서의 각도를 이용하여 다음과 같이 표현된다.:${\displaystyle \tan(\phi )={\frac {u_{y}'}{u_{x}'}}={\frac {u_{y}}{u_{x}+v}}={\frac {\sin(\theta )}{v/c+\cos(\theta )}}}$

${\displaystyle \theta =90^{\circ }}$인 경우, 이 결과는 ${\displaystyle \tan(\theta -\phi )=v/c}$로 단순화되며, ${\displaystyle v/c\ll 1}$인 경우에는 ${\displaystyle \theta -\phi =v/c}$로 근사할 수 있다.

광행차는 비에 비유하여 설명되는 경우가 많다. 바람의 영향 없이 비가 수직으로 내리는 가운데 자동차를 타고 달리면 머리꼭대기가 아니라 몸의 앞면이 젖는다. 즉, 비는 수직에 대해 어느 정도 각도를 가지고 비스듬히 앞쪽 하늘에서 내리는 것처럼 보이지만, 실제로는 자신의 현재 위치의 바로 위쪽 하늘에서 내리고 있다.

이것을 광행차 이야기에 적용해 보면, 여기서 관측자의 이동 방향에 대해 수직인 방향에 있는 천체를 생각해 보면, 천체의 빛이 수직으로 내리는 가운데 관측자가 이동하면 천체의 빛은 비스듬히 앞쪽 하늘에서 온 것처럼, 즉 천체가 비스듬히 앞쪽에 있는 것처럼 보이지만, 실제로는 천체는 관측자의 바로 위에 있다. 천체가 바로 위에서 벗어나 앞쪽으로 보이는 차이가 광행차이며, 그 겉보기 방향과 수직이 이루는 각도 a로 측정된다.

일반적으로 관측자가 속도 v로 이동하고 있으며, 이 이동 방향에 대해 각도 θ 방향에 있는 천체에 대해 생각해 보면, 이 천체의 광행차 각도 a에 대해

:${\displaystyle {\frac {1}{\tan(\theta -a)}}={\frac {1}{\sqrt {1-v^{2}/c^{2}}}}\left({\frac {1}{\tan \theta }}+{\frac {v}{c\sin \theta }}\right)}$

가 성립한다. 여기서 c는 광속이다. ${\displaystyle v/c\ll 1,a\ll 1}$ 로 근사하면

: ${\displaystyle a={\frac {v\sin \theta }{c}}}$

으로 구할 수 있다.

2. 2. 상대론적 설명

상대론적 경우의 광행차 추론은 동일하지만, 서로 다른 기준틀 사이의 로렌츠 변환으로부터 도출될 수 있는 상대론적 속도 합성 공식을 사용해야 한다.[6] 이 공식은 다음과 같다.:

:

여기서 이며, 태양계 기준틀에서의 성분을 기준으로 지구 기준틀에서의 빛줄기의 성분을 나타낸다.[6] 지구 기준틀에서의 빛줄기의 각도는 다음과 같다.

:

인 경우, 이 결과는 로 축소되며, 의 극한에서는 로 근사할 수 있다. 이 상대론적 유도는 위의 고전적 유도와 달리 모든 기준틀에서 빛의 속도 를 일정하게 유지한다.[6]

광행차는 비에 비유하여 설명되는 경우가 많다. 바람의 영향 없이 비가 수직으로 내리는 가운데 자동차를 타고 달리면 머리꼭대기가 아니라 몸의 앞면이 젖는다. 즉, 비는 수직에 대해 어느 정도 각도를 가지고 비스듬히 앞쪽 하늘에서 내리는 것처럼 보이지만, 실제로는 자신의 현재 위치의 바로 위쪽 하늘에서 내리고 있다.

관측자의 이동 방향에 대해 수직인 방향에 있는 천체를 생각해 보면, 천체의 빛이 수직으로 내리는 가운데 관측자가 이동하면 천체의 빛은 비스듬히 앞쪽 하늘에서 온 것처럼, 즉 천체가 비스듬히 앞쪽에 있는 것처럼 보이지만, 실제로는 천체는 관측자의 바로 위에 있다. 천체가 바로 위에서 벗어나 앞쪽으로 보이는 차이가 광행차이며, 그 겉보기 방향과 수직이 이루는 각도 a로 측정된다.

일반적으로 관측자가 속도 v로 이동하고 있으며, 이 이동 방향에 대해 각도 θ 방향에 있는 천체에 대해 생각해 보면, 이 천체의 광행차 각도 a에 대해

:

가 성립한다. 여기서 c는 광속이다. 로 근사하면

:

으로 구할 수 있다.

2. 3. 광시차 보정 및 상대론적 빔과의 관계

광행차는 관측 대상의 빛이 관측자에게 도달하는 데 걸리는 시간 동안 관측 대상의 움직임으로 인한 광시차 보정과 움직이는 광원이 방출하는 빛의 각도 변화인 상대론적 빔이라는 두 가지 다른 현상과 관련이 있다.[7] 서로 다른 관성 좌표계에서 이 현상들은 동등한 것으로 간주될 수 있다. 광행차에서는 정지해 있는 광원에 대해 관측자가 움직이는 것으로 간주하는 반면, 광시차 보정과 상대론적 빔에서는 정지해 있는 관측자에 대해 광원이 움직이는 것으로 간주한다.

관측자와 광원이 일정한 속도로 서로 상대적으로 움직이고, 광원에서 관측자로 빛이 이동하는 경우를 생각해 보자. 방출 순간, 관측자의 정지 좌표계에서의 빔은 광원의 정지 좌표계에서의 빔에 비해 기울어져 있다. 빛이 관측자에게 도달하는 데 걸리는 시간 동안 광원은 관측자의 좌표계에서 움직이며, 광원의 '실제 위치'는 관측자가 보는 겉보기 위치에 대해 변위된다. 관측 순간 관측자의 좌표계에서의 빔은 광원의 좌표계에서의 빔에 비해 기울어져 있다. 따라서 광원의 좌표계에 있는 사람은 빔의 겉보기 기울기를 광행차 측면에서 설명하는 반면, 관측자의 좌표계에 있는 사람은 광시차 효과로 설명할 것이다.

이러한 현상들 간의 관계는 관측자와 광원의 좌표계가 관성 좌표계일 때만 유효하다. 지구는 관성 정지 좌표계가 아니고 태양을 향해 구심 가속도를 경험하기 때문에, 지구의 연주 광행차와 같은 많은 광행차 효과는 광시차 보정으로 간주될 수 없다. 그러나 빛의 방출과 검출 사이의 시간이 지구의 공전 주기에 비해 짧다면 지구를 관성 좌표계로 근사할 수 있으며 광행차 효과는 광시차 보정과 같다.

3. 광행차의 종류

《천문력》에서는 지구와 관측 대상의 운동의 여러 요소로 인해 발생하는 여러 가지 광행차 유형을 설명한다.

- '''항성광행차:''' 관측자의 운동으로 인해 관측되는 천체의 위치가 겉보기적으로 각도 변위를 보이는 현상이다. 항성광행차는 일주, 연주, 세차의 요소로 나뉜다.

- * '''연주광행차:''' 지구가 태양 주위를 공전하는 운동으로 인해 발생하는 항성광행차의 요소이다.

- * '''일주광행차:''' 지구의 자전으로 인해 관측자가 지구 중심 주위를 일주 운동하는 것으로 인해 발생하는 항성광행차의 요소이다.

- * '''세차광행차:''' 태양계 전체가 우주 공간에서 거의 직선으로 균일하게 움직이는 것으로 인해 발생하는 항성광행차의 요소이다. 세차광행차는 일반적으로 무시된다.

- '''행성광행차:''' 지구 중심에 있는 관측자가 보는 것과 같이 태양계 천체의 순간적인 지구 중심 방향으로부터 관측 위치가 겉보기적으로 각도 변위를 보이는 현상이다. 이 변위는 광행차와 광행시간 변위에 의해 발생한다.[8]

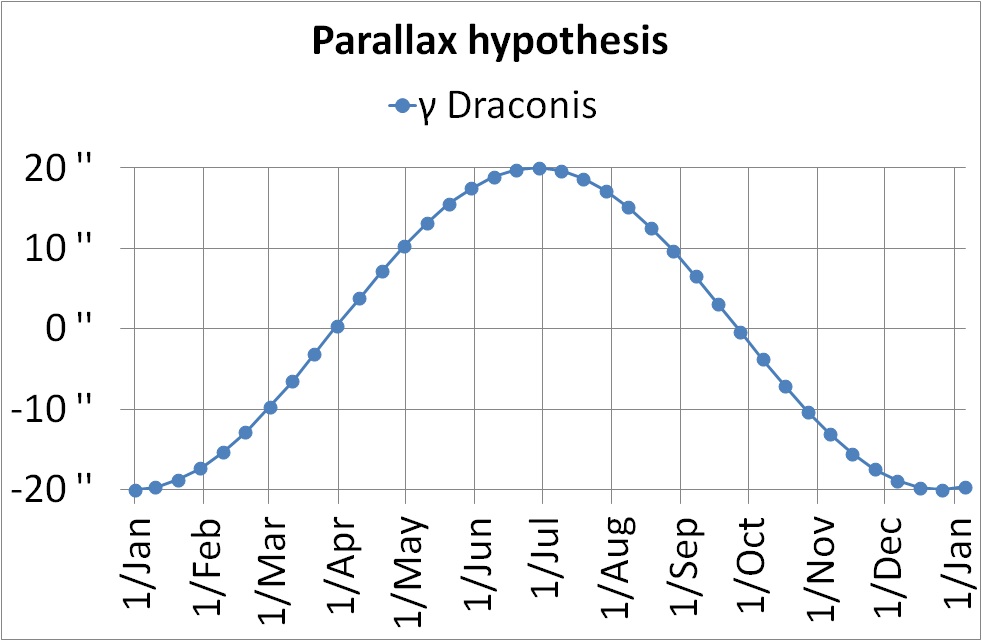

연주 광행차는 지구가 태양 주위를 공전할 때 관측자의 운동에 의해 발생한다. 지구의 궤도 속도는 궤도 이심률 때문에 타원 궤도를 따라 이동하는 동안 일 년 동안 주기적으로 변하고, 따라서 광행차 또한 주기적으로 변하여 일반적으로 별들이 작은 타원을 따라 움직이는 것처럼 보이게 한다.

지구의 궤도를 원으로 근사하면 연주 광행차로 인한 별의 최대 변위는 광행차 상수로 알려져 있으며, 20.49552 각초(sec)이다.[9]

원궤도를 가정하면 연주 광행차는 황도(지구 궤도면)에 정확히 위치한 별들이 태양계에서의 위치의 양쪽으로 20.49552 각초만큼 변하는 직선을 따라 앞뒤로 움직이는 것처럼 보이게 한다. 정확히 황도극 중 하나(황도면에서 90° 떨어진 곳)에 있는 별은 실제 위치를 중심으로 반지름 20.49552 각초의 원을 따라 움직이는 것처럼 보이고, 중간 황도 위도에 있는 별들은 작은 타원을 따라 움직이는 것처럼 보인다.

예를 들어, 북쪽 황도극에 있는 별을 북극권의 한 지점에 있는 관측자가 본다고 가정해 보자. 이러한 관측자는 매일(엄밀히 말하면 항성일) 천정에서 별이 통과하는 것을 볼 것이다. 춘분 때 지구의 궤도는 관측자를 남쪽 방향으로 이동시키며, 따라서 별의 겉보기 적위는 20.49552 각초만큼 남쪽으로 이동한다. 추분에는 별의 위치가 같은 양만큼 북쪽으로 이동한다. 어느 지점에서든 적위의 변위는 0이다. 반대로 적경의 변위량은 어느 분점에서든 0이고, 어느 지점에서든 최대가 된다.

실제로 지구의 궤도는 원형이 아니라 약간 타원형이며, 궤도 속도는 궤도 주기 동안 다소 변하기 때문에 위의 설명은 근사치일 뿐이다. 광행차는 태양계의 질량중심에 대한 지구의 순간 속도를 사용하여 더 정확하게 계산된다.[9]

광행차로 인한 변위는 연주시차로 인한 변위와 직교한다. 시차를 감지할 수 있다면 최대 남쪽 변위는 12월에, 최대 북쪽 변위는 6월에 발생할 것이다.

광속은 매우 크기 때문에, 지구의 공전에 의해 발생하는 광행차를 '''연주광행차'''(年周光行差)라고 부른다. 제임스 브래들리가 발견한 것도 이 연주광행차이며, 지구가 움직이고 있다는 지동설을 지지하는 최초의 직접적인 증거가 되었다. 브래들리는 연주시차의 관측을 목적으로 했지만, 이에는 성공하지 못했다.

지구의 공전 속도는 평균 약 29.76km/s이다. 황도상에 있는 천체는 40.98초의 거리를 왕복하는 것처럼 보인다. 그 외의 별은 장축 40.98초이고, 단축은 공전면으로부터의 각도에 따른 길이의 타원을 그리는 것처럼 보인다.

=== 연주 광행차와 한국 천문학 ===

한국 전통 천문학에서는 연주 광행차를 직접 관측하지는 못했지만, 세종대왕 시절 제작된 혼천의와 같은 정밀한 천문 관측 기구들을 통해 천체의 움직임을 정확하게 측정하려는 노력이 있었다.

=== 태양 연주 광행차 ===

연주 광행차의 특수한 경우로, 태양의 정지 좌표계에서 관측했을 때 지구에서 볼 때 태양이 서쪽으로(태양이 황도를 따라 동쪽으로 움직이는 것과 반대로) 거의 일정하게 20.49552 각초만큼 편향되는 현상이 있다.

이러한 편향은 지구에서 태양까지 빛이 도달하는 데 걸리는 8.3분 동안 지구의 운동으로 인한 광행시간 효과로 설명할 수 있다.

광속은 매우 크기 때문에, 지구의 공전에 의해 발생하는 광행차를 '''연주광행차'''(年周光行差)라고 부른다. 제임스 브래들리가 발견한 것도 이 연주광행차이며, 지구가 움직이고 있다는 지동설을 지지하는 최초의 직접적인 증거가 되었다. 브래들리는 연주시차의 관측을 목적으로 했지만, 이에는 성공하지 못했다.

지구의 공전 속도는 평균 약 29.76km/s이다. 황도상에 있는 천체는 40.98초의 거리를 왕복하는 것처럼 보인다. 그 외의 별은 장축 40.98초이고, 단축은 공전면으로부터의 각도에 따른 길이의 타원을 그리는 것처럼 보인다.

=== 일주 광행차 ===

일주 광행차는 자전하는 지구 표면 속도에 의해 발생한다.[10] 따라서 관측 시간뿐만 아니라 관측자의 위도와 경도에도 의존한다. 그 영향은 연주광행차보다 훨씬 작으며, 회전 속도가 가장 빠른 적도에 있는 관측자의 경우 0.32 초각에 불과하다.[10] 적도상의 자전 속도는 0.465 km/s이며, 이를 식에 적용하면 최대 광행차는 약 0.32초가 된다. 위도가 높은 지점일수록 이 값은 작아진다.[10] 관측자는 항상 동쪽을 향하고 있으므로, 천체가 그것에 대해 수직 방향에 있을 때, 즉 남중할 때 일주 광행차가 가장 커진다.

=== 세차 광행차 ===

태양계는 우리 은하 중심을 공전하며, 이로 인해 발생하는 광행차를 세차 광행차라고 한다.[7] 이는 항성과 외부 은하 천체의 겉보기 위치에 영향을 미치는 장주기 성분이다.[11][14] 태양계가 은하 중심을 공전하는 것에 따른 광행차는 150[12] 또는 165[14] 초각으로 계산되었으며, 관측 가능한 부분은 은하 중심을 향한 약 2.5 × 10−10 m/s2의 가속도로, 약 5 μas/yr의 광행차 변화를 야기한다.[13]

초장기선 간섭계(VLBI)와 가이아 우주 관측소를 이용한 외부 은하 천체의 고정밀 천체측량을 통해 이러한 효과가 측정되었다.[15] VLBI 측정 결과 장주 광행차 표류는 6.4 ± 1.5 μas/yr[7] 또는 5.83 ± 0.23 μas/yr[16]로 나타났다. 가이아 위성 데이터를 사용한 광학 관측 결과 태양계의 가속도는 2.32 ± 0.16 × 10−10 m/s2였으며, 장주 광행차 표류는 5.05 ± 0.35 μas/yr였다.[17][18] 국제 천구 기준좌표계 (ICRF3)는 5.8 μas/yr의 은하 중심 광행차 상수를 권장하며,[14] 2015.0 이외의 시간에 대해 장주 광행차 보정을 권장한다.[7]

이 외에도 태양계 자체의 운동에 의한 광행차는 세차광행차로, 태양계 내 천체에 대해 빛이 도달하는 시간 동안의 움직임 보정값을 더한 것은 행성광행차라고 한다.

=== 행성 광행차 ===

행성 광행차는 지구의 속도로 인한 광행차와 천체의 운동과 거리로 인한 광시차 보정을 태양계의 정지 좌표계에서 계산한 것을 합한 것이다. 둘 다 움직이는 천체의 빛이 지구의 움직이는 관측자에게 도달하는 순간에 결정된다. 이는 일반적으로 운동과 거리가 정확하게 알려진 행성 및 태양계의 다른 천체에 적용되기 때문에 이렇게 불린다. 태양계 자체의 운동에 의한 광행차는 세차광행차라고 한다.

3. 1. 연주 광행차

연주 광행차는 지구가 태양 주위를 공전할 때 관측자의 운동에 의해 발생한다. 지구의 궤도 속도는 궤도 이심률 때문에 타원 궤도를 따라 이동하는 동안 일 년 동안 주기적으로 변하고, 따라서 광행차 또한 주기적으로 변하여 일반적으로 별들이 작은 타원을 따라 움직이는 것처럼 보이게 한다.

지구의 궤도를 원으로 근사하면 연주 광행차로 인한 별의 최대 변위는 광행차 상수로 알려져 있으며, 20.49552 각초(sec)이다.[9]

원궤도를 가정하면 연주 광행차는 황도(지구 궤도면)에 정확히 위치한 별들이 태양계에서의 위치의 양쪽으로 20.49552 각초만큼 변하는 직선을 따라 앞뒤로 움직이는 것처럼 보이게 한다. 정확히 황도극 중 하나(황도면에서 90° 떨어진 곳)에 있는 별은 실제 위치를 중심으로 반지름 20.49552 각초의 원을 따라 움직이는 것처럼 보이고, 중간 황도 위도에 있는 별들은 작은 타원을 따라 움직이는 것처럼 보인다.

예를 들어, 북쪽 황도극에 있는 별을 북극권의 한 지점에 있는 관측자가 본다고 가정해 보자. 이러한 관측자는 매일(엄밀히 말하면 항성일) 천정에서 별이 통과하는 것을 볼 것이다. 춘분 때 지구의 궤도는 관측자를 남쪽 방향으로 이동시키며, 따라서 별의 겉보기 적위는 20.49552 각초만큼 남쪽으로 이동한다. 추분에는 별의 위치가 같은 양만큼 북쪽으로 이동한다. 어느 지점에서든 적위의 변위는 0이다. 반대로 적경의 변위량은 어느 분점에서든 0이고, 어느 지점에서든 최대가 된다.

실제로 지구의 궤도는 원형이 아니라 약간 타원형이며, 궤도 속도는 궤도 주기 동안 다소 변하기 때문에 위의 설명은 근사치일 뿐이다. 광행차는 태양계의 질량중심에 대한 지구의 순간 속도를 사용하여 더 정확하게 계산된다.[9]

광행차로 인한 변위는 연주시차로 인한 변위와 직교한다. 시차를 감지할 수 있다면 최대 남쪽 변위는 12월에, 최대 북쪽 변위는 6월에 발생할 것이다.

광속은 매우 크기 때문에, 지구의 공전에 의해 발생하는 광행차를 '''연주광행차'''(年周光行差)라고 부른다. 제임스 브래들리가 발견한 것도 이 연주광행차이며, 지구가 움직이고 있다는 지동설을 지지하는 최초의 직접적인 증거가 되었다. 브래들리는 연주시차의 관측을 목적으로 했지만, 이에는 성공하지 못했다.

지구의 공전 속도는 평균 약 29.76km/s이다. 황도상에 있는 천체는 40.98초의 거리를 왕복하는 것처럼 보인다. 그 외의 별은 장축 40.98초이고, 단축은 공전면으로부터의 각도에 따른 길이의 타원을 그리는 것처럼 보인다.

=== 연주 광행차와 한국 천문학 ===

한국 전통 천문학에서는 연주 광행차를 직접 관측하지는 못했지만, 세종대왕 시절 제작된 혼천의와 같은 정밀한 천문 관측 기구들을 통해 천체의 움직임을 정확하게 측정하려는 노력이 있었다.

=== 태양 연주 광행차 ===

연주 광행차의 특수한 경우로, 태양의 정지 좌표계에서 관측했을 때 지구에서 볼 때 태양이 서쪽으로(태양이 황도를 따라 동쪽으로 움직이는 것과 반대로) 거의 일정하게 20.49552 각초만큼 편향되는 현상이 있다.

이러한 편향은 지구에서 태양까지 빛이 도달하는 데 걸리는 8.3분 동안 지구의 운동으로 인한 광행시간 효과로 설명할 수 있다.

광속은 매우 크기 때문에, 지구의 공전에 의해 발생하는 광행차를 '''연주광행차'''(年周光行差)라고 부른다. 제임스 브래들리가 발견한 것도 이 연주광행차이며, 지구가 움직이고 있다는 지동설을 지지하는 최초의 직접적인 증거가 되었다. 브래들리는 연주시차의 관측을 목적으로 했지만, 이에는 성공하지 못했다.

지구의 공전 속도는 평균 약 29.76km/s이다. 황도상에 있는 천체는 40.98초의 거리를 왕복하는 것처럼 보인다. 그 외의 별은 장축 40.98초이고, 단축은 공전면으로부터의 각도에 따른 길이의 타원을 그리는 것처럼 보인다.

3. 1. 1. 연주 광행차와 한국 천문학

한국 전통 천문학에서는 연주 광행차를 직접 관측하지는 못했지만, 세종대왕 시절 제작된 혼천의와 같은 정밀한 천문 관측 기구들을 통해 천체의 움직임을 정확하게 측정하려는 노력이 있었다.3. 1. 2. 태양 연주 광행차

연주 광행차의 특수한 경우로, 태양의 정지 좌표계에서 관측했을 때 지구에서 볼 때 태양이 서쪽으로(태양이 황도를 따라 동쪽으로 움직이는 것과 반대로) 거의 일정하게 ${\displaystyle \kappa }$만큼 편향되는 현상이 있다. 따라서 이러한 편향은 태양이 황도상의 정지 좌표계 위치보다 ${\displaystyle \kappa }$만큼 뒤처져(또는 지연되어) 보이게 만든다.이러한 편향은 지구에서 태양까지 빛이 도달하는 데 걸리는 8.3분 동안 지구의 운동으로 인한 광행시간 효과로 설명할 수 있다. ${\displaystyle \kappa }$와의 관계는 다음과 같다: [0.000099365 rad / 2 π rad] x [365.25 d x 24 h/d x 60 min/h] = 8.3167 min ≈ 8분 19초 = 499초. 태양광의 통과 시간이 지구의 공전 주기에 비해 짧기 때문에 지구의 좌표계를 관성 좌표계로 근사할 수 있다. 지구의 좌표계에서 태양은 평균 속도 v = 29.789 km/s로 빛이 지구에 도달하는 시간 t=R/c ≈ 499초 동안 평균 반지름 R = 1 AU = 149,597,870.7 km인 궤도에서 ${\displaystyle \Delta x=vt}$ ≈ 14,864.7 km만큼 이동한다. 이는 각도 보정 ${\displaystyle \tan(\theta )\approx \theta =\Delta x/R}$ ≈ 0.000099364 rad = 20.49539초를 제공하며, 이를 통해 ${\displaystyle \theta =v/c=\kappa }$ ≈ 0.000099365 rad = 20.49559초를 얻을 수 있는데, 이는 광행차 보정과 거의 동일하다(여기서 ${\displaystyle \kappa }$는 라디안 단위이며, 아크초 단위가 아니다).

광속은 매우 크기 때문에, 관측자도 상당한 속도로 이동해야 광행차에 의한 어긋남을 검출할 수 있다. 지구상에서는 관측자를 가장 빠르게 이동시키는 것은 지구의 공전이며, 이에 의해 발생하는 광행차를 '''연주광행차'''(年周光行差)라고 부른다. 브래들리가 발견한 것도 이 연주광행차이며, 지구가 움직이고 있다는 지동설을 지지하는 최초의 직접적인 증거가 되었다. 참고로, 브래들리 자신은 고대부터 지동설의 증거로 여겨져 온 연주시차의 관측을 목적으로 했지만, 이에는 성공하지 못했다.

지구의 공전 속도는 평균 약 29.76km/s이다. 이것을 위 식에 대입하면 a는 최대 20.49초가 된다. 공전면에 대해 수직인 천체는 반지름 20.49초의 원을 그리는 것처럼 보인다. 공전면상, 즉 황도상에 있는 천체는 40.98초의 거리를 왕복하는 것처럼 보인다. 그 외의 별은 장축 40.98초이고, 단축은 공전면으로부터의 각도에 따른 길이의 타원을 그리는 것처럼 보인다.

3. 2. 일주 광행차

일주 광행차는 자전하는 지구 표면 속도에 의해 발생한다.[10] 따라서 관측 시간뿐만 아니라 관측자의 위도와 경도에도 의존한다. 그 영향은 연주광행차보다 훨씬 작으며, 회전 속도가 가장 빠른 적도에 있는 관측자의 경우 0.32 초각에 불과하다.[10] 적도상의 자전 속도는 0.465 km/s이며, 이를 식에 적용하면 최대 광행차는 약 0.32초가 된다. 위도가 높은 지점일수록 이 값은 작아진다.[10] 관측자는 항상 동쪽을 향하고 있으므로, 천체가 그것에 대해 수직 방향에 있을 때, 즉 남중할 때 일주 광행차가 가장 커진다.3. 3. 세차 광행차

태양계는 우리 은하 중심을 공전하며, 이로 인해 발생하는 광행차를 세차 광행차라고 한다.[7] 이는 항성과 외부 은하 천체의 겉보기 위치에 영향을 미치는 장주기 성분이다.[11][14] 태양계가 은하 중심을 공전하는 것에 따른 광행차는 150[12] 또는 165[14] 초각으로 계산되었으며, 관측 가능한 부분은 은하 중심을 향한 약 2.5 × 10−10 m/s2의 가속도로, 약 5 μas/yr의 광행차 변화를 야기한다.[13]초장기선 간섭계(VLBI)와 가이아 우주 관측소를 이용한 외부 은하 천체의 고정밀 천체측량을 통해 이러한 효과가 측정되었다.[15] VLBI 측정 결과 장주 광행차 표류는 6.4 ± 1.5 μas/yr[7] 또는 5.83 ± 0.23 μas/yr[16]로 나타났다. 가이아 위성 데이터를 사용한 광학 관측 결과 태양계의 가속도는 2.32 ± 0.16 × 10−10 m/s2였으며, 장주 광행차 표류는 5.05 ± 0.35 μas/yr였다.[17][18] 국제 천구 기준좌표계 (ICRF3)는 5.8 μas/yr의 은하 중심 광행차 상수를 권장하며,[14] 2015.0 이외의 시간에 대해 장주 광행차 보정을 권장한다.[7]

이 외에도 태양계 자체의 운동에 의한 광행차는 세차광행차로, 태양계 내 천체에 대해 빛이 도달하는 시간 동안의 움직임 보정값을 더한 것은 행성광행차라고 한다.

3. 4. 행성 광행차

행성 광행차는 지구의 속도로 인한 광행차와 천체의 운동과 거리로 인한 광시차 보정을 태양계의 정지 좌표계에서 계산한 것을 합한 것이다. 둘 다 움직이는 천체의 빛이 지구의 움직이는 관측자에게 도달하는 순간에 결정된다. 이는 일반적으로 운동과 거리가 정확하게 알려진 행성 및 태양계의 다른 천체에 적용되기 때문에 이렇게 불린다. 태양계 자체의 운동에 의한 광행차는 세차광행차라고 한다.4. 광행차의 역사

니콜라우스 코페르니쿠스의 태양 중심설은 갈릴레오 갈릴레이와 티코 브라헤의 관측, 요하네스 케플러와 아이작 뉴턴의 수학적 연구로 확인되었다. 1573년 초, 토마스 디지스는 태양 중심 모델에 따라 별들의 시차 이동이 발생해야 한다고 제안했으며, 별의 시차를 관측할 수 있다면 이 이론을 확인하는 데 도움이 될 것이라고 주장했다. 많은 관측자들이 시차 측정을 주장했지만, 티코 브라헤와 조반니 바티스타 리치올리는 그러한 시차가 관측자들의 착각이며, 기기 및 개인적인 오류 때문이라고 결론지었다. 그러나 1680년 장 피카르는 "우라니부르크 여행"에서 10년간의 관측 결과 북극성의 위치가 매년 40′(분) 변화한다고 밝혔다. 일부 천문학자들은 이를 시차로 설명하려 했지만, 이 운동은 시차가 만들어내는 운동과 달랐기 때문에 실패했다. 존 플램스티드는 1689년 이후 벽면 사분의자로 측정한 결과, 북극성의 적위가 7월에 9월보다 40′(분) 작다는 결론을 내렸다. 로버트 훅은 1674년 겉보기 등급이 2등급인 γ 드라코니스에 대한 관측 결과를 발표했는데, 이 별은 런던의 위도에서 거의 머리 위를 지나가 대기 굴절로 인한 복잡한 보정이 크게 필요하지 않아 7월에 10월보다 23′(분) 더 북쪽에 있다고 결론지었다.

1725년 제임스 브래들리와 사무엘 몰리뉴는 항성 시차 관측 여부에 대한 불확실성을 해소하고자 몰리뉴의 큐 저택에 대형 망원경을 설치했다.[4] 이들은 조지 그레이엄이 제작한 망원경을 사용하여 감마 드라코니스(γ Draconis)의 운동을 재조사했다. 망원경은 수직 굴뚝에 고정되어 접안렌즈의 작은 진동을 허용했고, 수직으로부터의 편차는 나사와 수직선을 사용하여 조절 및 측정했다.

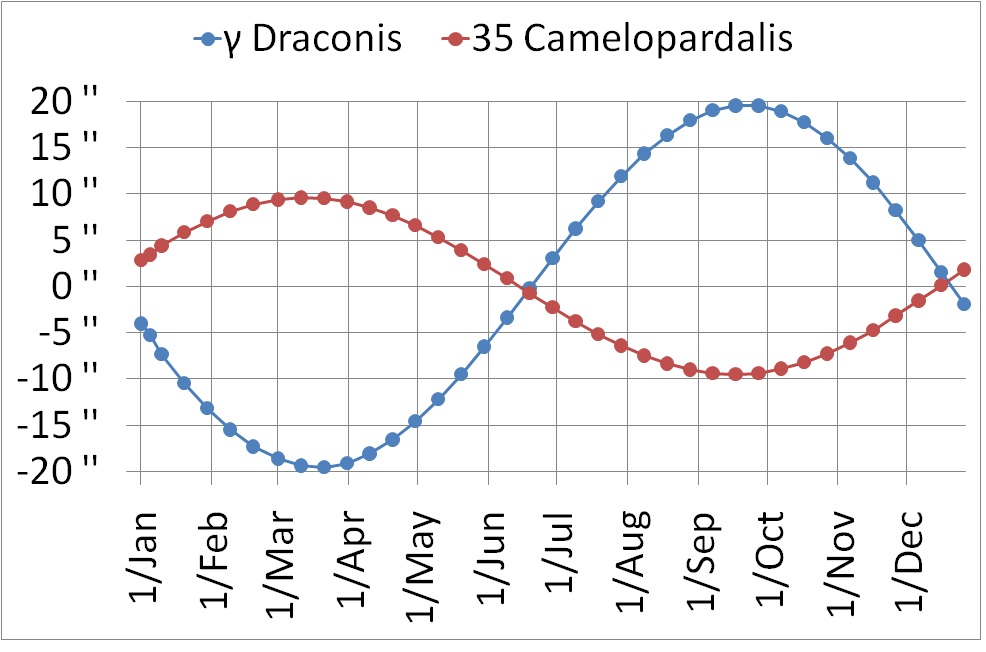

1725년 11월 장치를 설치하고 12월부터 감마 드라코니스(γ Draconis)를 관측했다. 관측 결과, 이 별은 9월과 3월 사이에 남쪽으로 40 이동했고, 3월부터 9월까지는 방향을 바꾸었다. 한편, 감마 드라코니스(γ Draconis)와 적경이 거의 정반대인 35 카멜로파르달리스는 3월 초가 9월보다 19" 더 북쪽에 있었다.[19] 이러한 결과는 기존 이론으로는 설명할 수 없는 것이었다.

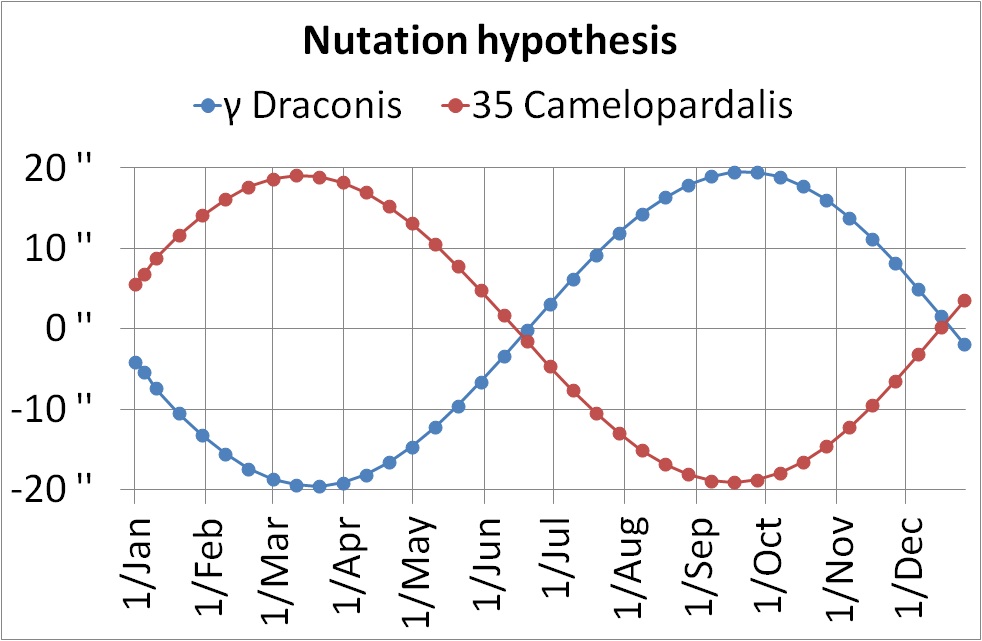

브래들리와 몰리뉴는 겉보기 운동을 설명하기 위해 여러 가설을 세웠다. 겉보기 운동이 시차나 관측 오차로 인한 것이 아니었기 때문에, 브래들리는 먼저 장동으로 인한 현상일 수 있다고 가정했다. 35 Camelopardalis는 장동과 일치하는 겉보기 운동을 보였지만, 적위 변화가 γ Draconis의 절반에 불과했기 때문에 장동은 답이 아니었다.[20] (하지만 브래들리는 나중에 지구가 실제로 장동한다는 것을 발견했다).[20] 그는 또한 그 운동이 지구 대기의 불규칙한 분포, 따라서 굴절률의 비정상적인 변화와 관련이 있을 가능성을 조사했지만, 부정적인 결과를 얻었다.

1727년 8월 19일, 브래들리는 완스테드의 사택에 설치한 자신의 망원경을 사용하여 추가적인 관측을 시작했다. 이 기구는 더 넓은 시야를 가지고 있었고, 그는 약 20년에 걸쳐 많은 별들의 정확한 위치를 얻을 수 있었다. 완스테드에서 처음 2년 동안 그는 광행차 현상의 존재를 확립했고, 특정 날짜에 주어진 별에 대한 영향을 계산할 수 있는 규칙을 공식화할 수 있었다.

브래들리는 1728년 9월경에 광행차에 대한 설명을 완성했고, 이 이론은 이듬해 1월 중순에 왕립학회에 발표되었다.[20] 그는 템스 강에서 배 위의 풍향계 방향 변화를 관찰하여 광행차 현상을 설명했는데, 이는 바람의 변화가 아닌 배의 움직임에 의한 것이었다.[20]

브래들리는 광행차가 적위뿐만 아니라 적경에도 영향을 미쳐 황도의 극에 있는 별은 약 40초 지름의 작은 원(단순화 가정)을 그린다고 제안했다. 그는 적위 변화만을 관측하여, 황도 극에 있는 별의 최대 편차를 계산했다. 8개의 다른 별에 대한 계산 결과는 다음과 같다.

이 계산을 바탕으로 브래들리는 광행차 상수를 20.2초로 추정하고, 빛의 속도를 초당 295,030km로 추정했다.[21] 그는 빛의 속도와 지구의 연주 운동 속도의 비를 10,210:1로 계산하여, 빛이 태양에서 지구까지 8분 12초 만에 도달한다는 것을 알아냈다.[23]

광행차 현상은 알베르트 아인슈타인이 설명할 때까지 200년 동안 많은 물리 이론의 원동력이 되었다.

최초의 고전적인 설명은 1729년 제임스 브래들리에 의해 제시되었는데, 그는 광속의 유한성과 지구가 태양 주위를 공전하는 운동을 그 원인으로 돌렸다.[3][4] 그러나 빛의 파동적 성질이 더 잘 이해되면서 이 설명은 부정확한 것으로 판명되었고, 이를 수정하는 것은 19세기 빛 에테르 이론의 주요 목표가 되었다. 오귀스탱-장 프레넬은 빛이 전파되는 매질(에테르)의 운동으로 인한 수정을 제안했는데, 이는 "부분 에테르 끌림"으로 알려져 있다. 그는 물체가 움직일 때 에테르를 부분적으로 함께 끌고 간다고 제안했고, 이것은 한동안 광행차에 대한 받아들여진 설명이 되었다. 조지 가브리엘 스톡스는 지구의 운동에 의해 유도된 에테르의 흐름으로 인해 광행차가 발생한다는 유사한 이론을 제안했다. 이러한 설명들에 대한 누적된 증거와 빛의 전자기적 성질에 대한 새로운 이해는 헨드릭 로렌츠가 정지된 에테르를 특징으로 하는 전자 이론을 개발하게 했고, 그는 물체가 에테르를 통과하면서 길이가 수축한다고 설명했다. 이러한 이전 이론들에 자극을 받아 알베르트 아인슈타인은 1905년에 특수 상대성 이론을 개발했는데, 이것은 광행차에 대한 현대적인 설명을 제공한다.

브래들리는 빛이 입자로 이루어졌다는 빛의 입자설에 근거하여 설명을 생각해냈습니다.[1] 그의 고전적인 설명은 유한한 속도로 움직이는 빛 입자의 빔에 대한 지구의 운동에 호소하며, 위에서 제시된 고전적인 유도와 달리 태양의 기준 좌표계에서 전개됩니다.

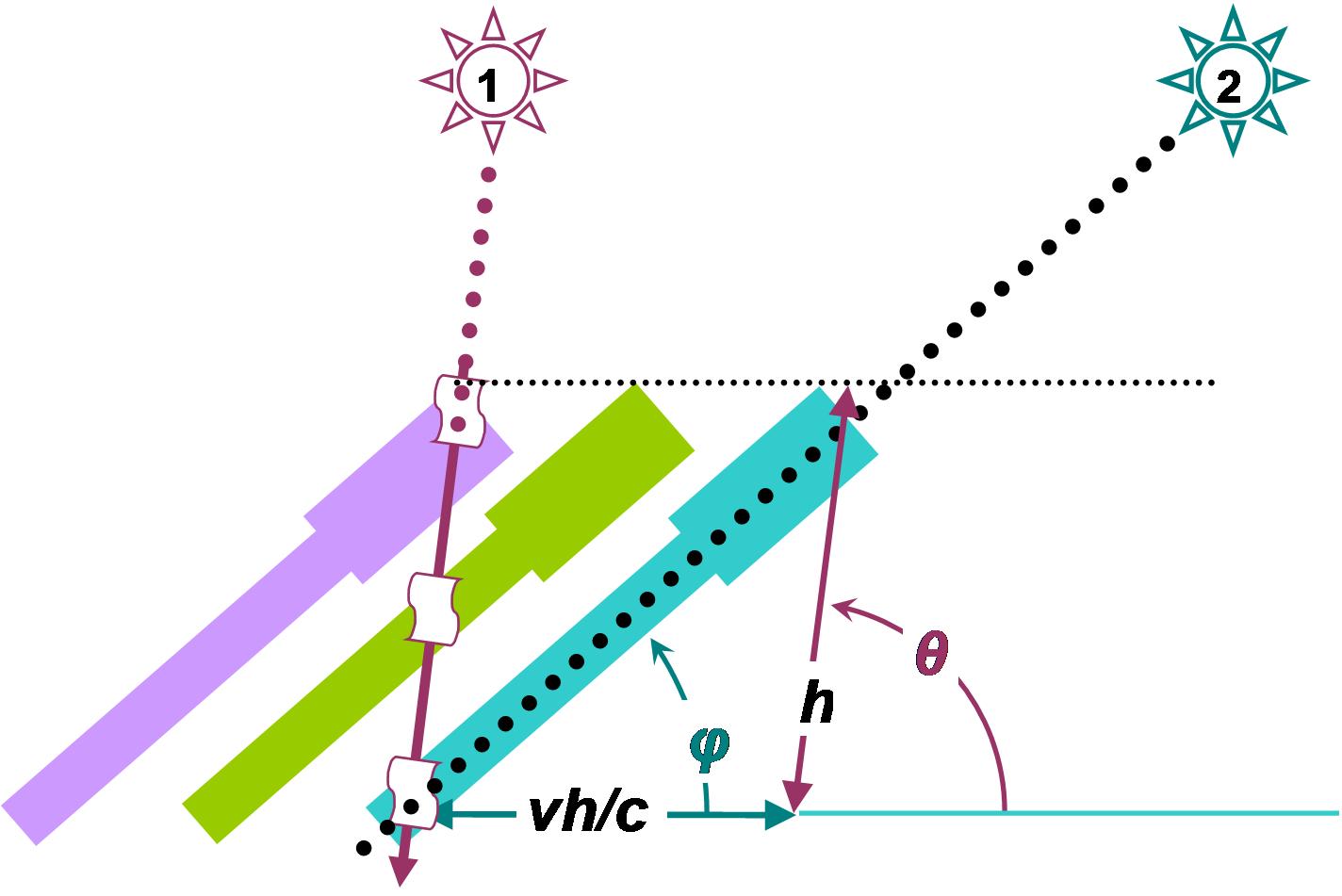

먼 별이 태양에 대해 정지해 있고, 별이 매우 멀리 떨어져 있어 시차를 무시할 수 있는 경우를 고려해 보겠습니다. 태양의 정지 좌표계에서 이것은 별에서 나온 빛이 지구 관측자에게 평행한 경로로 이동하고, 지구가 궤도의 어디에 있든지 같은 각도로 도착한다는 것을 의미합니다. 좁은 관으로 이상화된 망원경을 사용하여 지구에서 별을 관측한다고 가정해 보겠습니다. 빛은 각도 θ로 별에서 관으로 들어와 속도 c로 이동하여 h/c 시간 후 관의 바닥에 도달하여 감지됩니다. 속도 v로 움직이는 지구에서 관측이 이루어진다고 가정합니다. 빛이 통과하는 동안 관은 vh/c의 거리만큼 이동합니다. 결과적으로, 빛 입자가 관의 바닥에 도달하려면 관은 θ와 다른 각도 φ로 기울어져야 하며, 이는 각도 φ에서 별의 ''겉보기'' 위치를 초래합니다. 지구가 궤도를 따라 진행함에 따라 방향이 바뀌므로, φ는 관측이 이루어지는 연도의 시간에 따라 변합니다. 겉보기 각도와 실제 각도는 삼각법을 사용하여 다음과 같이 관련됩니다.

tan(φ) = (hsin(θ))/(hv/c + hcos(θ)) = sin(θ)/(v/c + cos(θ)).

θ = 90°인 경우, 이것은 tan(θ - φ) = v/c를 제공합니다. 이것은 위에서 설명한 보다 정확한 상대론적 결과와 다르지만, 작은 각도와 낮은 속도의 한계에서는 브래들리 시대의 측정 오차 내에서 거의 동일합니다. 이러한 결과를 통해 브래들리는 빛의 속도를 가장 먼저 측정한 사람 중 한 명이 되었습니다.[23][24]

19세기 초, 빛의 파동 이론이 재발견되었고, 1804년 토마스 영은 광발광 에테르(luminiferous aether)라 알려진 매질을 통해 이동하는 파동성 빛에 대해 브래들리의 입자설적 설명을 적용했다. 그의 추론은 브래들리의 추론과 같았지만, 이 매질은 태양의 기준틀에서 정지해 있어야 하고 지구를 통과해야 한다. 그렇지 않으면 매질(따라서 빛)이 지구와 함께 움직여 광행차가 관찰되지 않을 것이기 때문이다.[25] 그는 다음과 같이 썼다.

그러나 곧 영의 이론이 진공이 아닌 굴절률을 가진 물질이 존재할 때 광행차를 설명할 수 없다는 것이 분명해졌다. 중요한 예로 물로 채워진 망원경이 있다. 이러한 망원경에서 빛의 속도는 진공보다 느리며, ''c''가 아닌 ''c/n''로 주어집니다. 여기서 ''n''은 물의 굴절률이다. 따라서 브래들리와 영의 추론에 따르면 광행차 각도는 매질에 따라 달라지는 광행차 각도를 예측한다. 망원경의 대물렌즈에서 굴절을 고려할 때 이 결과는 진공 결과와 더욱 벗어난다. 1810년 프랑수아 아라고는 유사한 실험을 수행하여 망원경의 매질에 의해 광행차가 영향을 받지 않는다는 것을 발견하여 영의 이론에 대한 확실한 증거를 제시했다. 이 실험은 이후 수십 년 동안 많은 사람들에 의해 검증되었으며, 가장 정확하게는 에어리가 1871년에 같은 결과를 얻었다.[25]

1818년, 오귀스탱 장 프레넬은 수체망원경과 다른 광행차 현상을 설명하기 위해 수정된 설명을 제시했다. 그는 에테르는 일반적으로 태양의 기준계에서 정지해 있지만, 물체는 움직일 때 에테르를 부분적으로 함께 끌고 간다고 설명했다. 즉, 굴절률이 ''n''이고 속도가 ''v''인 물체 내의 에테르는 (1-1/n2)''v''의 속도로 부분적으로 끌려가며, 빛을 함께 가져온다. 이 계수는 "프레넬의 끌림 계수"로 알려져 있다. 이 끌림 효과는 망원경 대물렌즈의 굴절과 함께 브래들리의 설명에서 수체망원경에서 빛의 속도가 느린 것을 보상한다. 이 수정을 통해 프레넬은 비진공 망원경에서도 브래들리의 진공 결과를 얻었으며, 움직이는 물체에서 빛의 전파와 관련된 많은 다른 현상을 예측할 수도 있었다. 프레넬의 끌림 계수는 그 후 수십 년 동안 광행차의 주요 설명이 되었다.

[[File:Stokes_aether_drag.svg|thumb|250px|스토크스의 에테르 끌림 이론 개념도. 태양의 정지 좌표계에서 지구는 에테르를 통과하여 오른쪽으로 움직이며, 그 안에서 국지적인 흐름을 유도한다. 수직으로 들어오는 빛(빨간색)은 에테르 흐름으로 인해 끌리고 기울어집니다.]

그러나 빛이 편광된다는 사실은 오귀스탱 루이 코시와 조지 그린과 같은 과학자들로 하여금 에테르가 프레넬의 유체 에테르와는 대조적으로 완전히 움직이지 않는 탄성 고체라고 믿게 만들었다. 따라서 프레넬의 예측과 편광 모두와 일치하는 광행차에 대한 설명이 다시 필요하게 되었다.

1845년, 조지 스톡스는 큰 규모에서는 액체처럼 작용하지만 작은 규모에서는 고체처럼 작용하는 '퍼티 같은' 에테르를 제안하여 편광된 빛에 필요한 횡파와 광행차를 설명하는 데 필요한 에테르 흐름을 모두 뒷받침했다. 유체가 비회전성이고 흐름의 경계 조건이 지구에서 멀리 떨어진 곳에서는 에테르의 속도가 0이고 지구 표면과 내부에서는 지구의 속도로 움직이는 것이라는 가정만 하면 광행차를 완전히 설명할 수 있었다. 지구 외부의 에테르 속도는 지구로부터의 거리의 함수로 감소하므로 별에서 오는 광선은 지구 표면에 접근함에 따라 점진적으로 끌려갈 것이다. 지구의 운동은 달랑베르의 역설 때문에 에테르의 영향을 받지 않는다.

프레넬과 스톡스의 이론 모두 인기가 있었다. 그러나 19세기 후반 대부분 동안 조사의 초점이 에테르의 전자기적 특성으로 바뀌면서 광행차 문제는 제쳐졌다.

헨드릭 로렌츠는 스토크스 이론의 문제점 때문에 이를 포기하고 프레넬의 (대부분) 정지된 에테르 제안을 따랐다(1892, 1895).[25] 로렌츠의 모델에서 에테르는 코시, 그린, 맥스웰의 전자기 에테르와 같이 완전히 정지해 있었고, 프레넬의 에테르와는 달랐다. 그는 맥스웰의 전자기 이론 수정을 통해, 움직이는 좌표계에서 시간 좌표를 수정("국소 시간")함으로써 프레넬의 끌림 계수를 얻었다. 마이켈슨-몰리 실험(1887)을 설명하기 위해, 로렌츠는 (1892) 물체가 에테르를 통과하는 방향으로 의 계수만큼 "길이 수축"을 겪는다고 이론화했다.[25][27] 이러한 방식으로 정지 에테르의 맥락에서 광행차(및 모든 관련 광학 현상)를 설명할 수 있다. 로렌츠의 이론은 다음 10년 이상 동안 많은 연구의 기초가 되었으며, 광행차에 대한 예측은 상대성 이론과 동일하다.[27]

로렌츠의 이론은 실험 결과와 잘 일치했지만, 복잡했고 전자기 매질의 미시적 성질에 대한 많은 근거 없는 물리적 가정을 했다. 1905년 알베르트 아인슈타인은 특수 상대성 이론에서 로렌츠 이론의 결과를 훨씬 더 간단하고 자연스러운 개념적 틀로 재해석하여 에테르의 개념을 없앴다. 그의 유도는 위에 제시되어 있으며, 현재 받아들여지는 설명이다. 로버트 샹클랜드(Robert S. Shankland)는 아인슈타인과 나눈 대화를 보고했는데, 그 대화에서 아인슈타인은 광행차의 중요성을 강조했다.[28]

상대성 이론을 발전시킨 아인슈타인의 또 다른 중요한 동기는 움직이는 자석과 도체 문제와 (간접적으로) 이미 그의 첫 번째 상대성 이론 논문의 서론에서 언급된 음의 에테르 표류 실험이었다. 아인슈타인은 1952년 메모에서 다음과 같이 썼다.[5]

아인슈타인의 결과는 추가적인 인자를 제외하고는 브래들리의 원래 방정식과 같지만, 브래들리의 결과는 상대론적 경우의 고전적 한계를 단순히 제공하는 것이 아니다. 즉, 낮은 상대 속도에서도 잘못된 예측을 제공한다. 브래들리의 설명은 물 망원경과 같은 상황이나 망원경 내에서 발생할 수 있는 많은 다른 광학 효과(간섭과 같은)를 설명할 수 없다. 이는 지구의 좌표계에서 망원경의 빛줄기의 전파 방향이 맥스웰 방정식에 위배되어 빛줄기의 파면에 대해 수직이 아니라고 예측하기 때문이다. 또한 좌표계 사이의 빛의 속도 ''c''를 보존하지 않는다. 그러나 브래들리는 그 효과가 상대 속도 때문이라고 정확하게 추론했다.

4. 1. 항성 시차 탐색

니콜라우스 코페르니쿠스의 태양 중심설은 갈릴레오 갈릴레이와 티코 브라헤의 관측, 요하네스 케플러와 아이작 뉴턴의 수학적 연구로 확인되었다. 1573년 초, 토마스 디지스는 태양 중심 모델에 따라 별들의 시차 이동이 발생해야 한다고 제안했으며, 별의 시차를 관측할 수 있다면 이 이론을 확인하는 데 도움이 될 것이라고 주장했다. 많은 관측자들이 시차 측정을 주장했지만, 티코 브라헤와 조반니 바티스타 리치올리는 그러한 시차가 관측자들의 착각이며, 기기 및 개인적인 오류 때문이라고 결론지었다. 그러나 1680년 장 피카르는 "우라니부르크 여행"에서 10년간의 관측 결과 북극성의 위치가 매년 40′(분) 변화한다고 밝혔다. 일부 천문학자들은 이를 시차로 설명하려 했지만, 이 운동은 시차가 만들어내는 운동과 달랐기 때문에 실패했다. 존 플램스티드는 1689년 이후 벽면 사분의자로 측정한 결과, 북극성의 적위가 7월에 9월보다 40′(분) 작다는 결론을 내렸다. 로버트 훅은 1674년 겉보기 등급이 2등급인 γ 드라코니스에 대한 관측 결과를 발표했는데, 이 별은 런던의 위도에서 거의 머리 위를 지나가 대기 굴절로 인한 복잡한 보정이 크게 필요하지 않아 7월에 10월보다 23′(분) 더 북쪽에 있다고 결론지었다.4. 2. 제임스 브래들리의 관측

1725년 제임스 브래들리와 사무엘 몰리뉴는 항성 시차 관측 여부에 대한 불확실성을 해소하고자 몰리뉴의 큐 저택에 대형 망원경을 설치했다.[4] 이들은 조지 그레이엄이 제작한 망원경을 사용하여 감마 드라코니스(γ Draconis)의 운동을 재조사했다. 망원경은 수직 굴뚝에 고정되어 접안렌즈의 작은 진동을 허용했고, 수직으로부터의 편차는 나사와 수직선을 사용하여 조절 및 측정했다.1725년 11월 장치를 설치하고 12월부터 감마 드라코니스(γ Draconis)를 관측했다. 관측 결과, 이 별은 9월과 3월 사이에 남쪽으로 40 이동했고, 3월부터 9월까지는 방향을 바꾸었다. 한편, 감마 드라코니스(γ Draconis)와 적경이 거의 정반대인 35 카멜로파르달리스는 3월 초가 9월보다 19" 더 북쪽에 있었다.[19] 이러한 결과는 기존 이론으로는 설명할 수 없는 것이었다.

4. 3. 초기 가설들

브래들리와 몰리뉴는 겉보기 운동을 설명하기 위해 여러 가설을 세웠다. 겉보기 운동이 시차나 관측 오차로 인한 것이 아니었기 때문에, 브래들리는 먼저 장동으로 인한 현상일 수 있다고 가정했다. 35 Camelopardalis는 장동과 일치하는 겉보기 운동을 보였지만, 적위 변화가 γ Draconis의 절반에 불과했기 때문에 장동은 답이 아니었다.[20] (하지만 브래들리는 나중에 지구가 실제로 장동한다는 것을 발견했다).[20] 그는 또한 그 운동이 지구 대기의 불규칙한 분포, 따라서 굴절률의 비정상적인 변화와 관련이 있을 가능성을 조사했지만, 부정적인 결과를 얻었다.1727년 8월 19일, 브래들리는 완스테드의 사택에 설치한 자신의 망원경을 사용하여 추가적인 관측을 시작했다. 이 기구는 더 넓은 시야를 가지고 있었고, 그는 약 20년에 걸쳐 많은 별들의 정확한 위치를 얻을 수 있었다. 완스테드에서 처음 2년 동안 그는 광행차 현상의 존재를 확립했고, 특정 날짜에 주어진 별에 대한 영향을 계산할 수 있는 규칙을 공식화할 수 있었다.

4. 4. 광행차 이론의 발전

브래들리는 1728년 9월경에 광행차에 대한 설명을 완성했고, 이 이론은 이듬해 1월 중순에 왕립학회에 발표되었다.[20] 그는 템스 강에서 배 위의 풍향계 방향 변화를 관찰하여 광행차 현상을 설명했는데, 이는 바람의 변화가 아닌 배의 움직임에 의한 것이었다.[20]브래들리는 광행차가 적위뿐만 아니라 적경에도 영향을 미쳐 황도의 극에 있는 별은 약 40초 지름의 작은 원(단순화 가정)을 그린다고 제안했다. 그는 적위 변화만을 관측하여, 황도 극에 있는 별의 최대 편차를 계산했다. 8개의 다른 별에 대한 계산 결과는 다음과 같다.

이 계산을 바탕으로 브래들리는 광행차 상수를 20.2초로 추정하고, 빛의 속도를 초당 295,030km로 추정했다.[21] 그는 빛의 속도와 지구의 연주 운동 속도의 비를 10,210:1로 계산하여, 빛이 태양에서 지구까지 8분 12초 만에 도달한다는 것을 알아냈다.[23]

4. 5. 역사적 광행차 이론

광행차 현상은 알베르트 아인슈타인이 설명할 때까지 200년 동안 많은 물리 이론의 원동력이 되었다.최초의 고전적인 설명은 1729년 제임스 브래들리에 의해 제시되었는데, 그는 광속의 유한성과 지구가 태양 주위를 공전하는 운동을 그 원인으로 돌렸다.[3][4] 그러나 빛의 파동적 성질이 더 잘 이해되면서 이 설명은 부정확한 것으로 판명되었고, 이를 수정하는 것은 19세기 빛 에테르 이론의 주요 목표가 되었다. 오귀스탱-장 프레넬은 빛이 전파되는 매질(에테르)의 운동으로 인한 수정을 제안했는데, 이는 "부분 에테르 끌림"으로 알려져 있다. 그는 물체가 움직일 때 에테르를 부분적으로 함께 끌고 간다고 제안했고, 이것은 한동안 광행차에 대한 받아들여진 설명이 되었다. 조지 가브리엘 스톡스는 지구의 운동에 의해 유도된 에테르의 흐름으로 인해 광행차가 발생한다는 유사한 이론을 제안했다. 이러한 설명들에 대한 누적된 증거와 빛의 전자기적 성질에 대한 새로운 이해는 헨드릭 로렌츠가 정지된 에테르를 특징으로 하는 전자 이론을 개발하게 했고, 그는 물체가 에테르를 통과하면서 길이가 수축한다고 설명했다. 이러한 이전 이론들에 자극을 받아 알베르트 아인슈타인은 1905년에 특수 상대성 이론을 개발했는데, 이것은 광행차에 대한 현대적인 설명을 제공한다.

4. 5. 1. 브래들리의 고전적 설명

브래들리는 빛이 입자로 이루어졌다는 빛의 입자설에 근거하여 설명을 생각해냈습니다.[1] 그의 고전적인 설명은 유한한 속도로 움직이는 빛 입자의 빔에 대한 지구의 운동에 호소하며, 위에서 제시된 고전적인 유도와 달리 태양의 기준 좌표계에서 전개됩니다.

먼 별이 태양에 대해 정지해 있고, 별이 매우 멀리 떨어져 있어 시차를 무시할 수 있는 경우를 고려해 보겠습니다. 태양의 정지 좌표계에서 이것은 별에서 나온 빛이 지구 관측자에게 평행한 경로로 이동하고, 지구가 궤도의 어디에 있든지 같은 각도로 도착한다는 것을 의미합니다. 좁은 관으로 이상화된 망원경을 사용하여 지구에서 별을 관측한다고 가정해 보겠습니다. 빛은 각도 θ로 별에서 관으로 들어와 속도 c로 이동하여 h/c 시간 후 관의 바닥에 도달하여 감지됩니다. 속도 v로 움직이는 지구에서 관측이 이루어진다고 가정합니다. 빛이 통과하는 동안 관은 vh/c의 거리만큼 이동합니다. 결과적으로, 빛 입자가 관의 바닥에 도달하려면 관은 θ와 다른 각도 φ로 기울어져야 하며, 이는 각도 φ에서 별의 ''겉보기'' 위치를 초래합니다. 지구가 궤도를 따라 진행함에 따라 방향이 바뀌므로, φ는 관측이 이루어지는 연도의 시간에 따라 변합니다. 겉보기 각도와 실제 각도는 삼각법을 사용하여 다음과 같이 관련됩니다.

tan(φ) = (hsin(θ))/(hv/c + hcos(θ)) = sin(θ)/(v/c + cos(θ)).

θ = 90°인 경우, 이것은 tan(θ - φ) = v/c를 제공합니다. 이것은 위에서 설명한 보다 정확한 상대론적 결과와 다르지만, 작은 각도와 낮은 속도의 한계에서는 브래들리 시대의 측정 오차 내에서 거의 동일합니다. 이러한 결과를 통해 브래들리는 빛의 속도를 가장 먼저 측정한 사람 중 한 명이 되었습니다.[23][24]

4. 5. 2. 빛 에테르

19세기 초, 빛의 파동 이론이 재발견되었고, 1804년 토마스 영은 광발광 에테르(luminiferous aether)라 알려진 매질을 통해 이동하는 파동성 빛에 대해 브래들리의 입자설적 설명을 적용했다. 그의 추론은 브래들리의 추론과 같았지만, 이 매질은 태양의 기준틀에서 정지해 있어야 하고 지구를 통과해야 한다. 그렇지 않으면 매질(따라서 빛)이 지구와 함께 움직여 광행차가 관찰되지 않을 것이기 때문이다.[25] 그는 다음과 같이 썼다.

그러나 곧 영의 이론이 진공이 아닌 굴절률을 가진 물질이 존재할 때 광행차를 설명할 수 없다는 것이 분명해졌다. 중요한 예로 물로 채워진 망원경이 있다. 이러한 망원경에서 빛의 속도는 진공보다 느리며, ''c''가 아닌 ''c/n''로 주어집니다. 여기서 ''n''은 물의 굴절률이다. 따라서 브래들리와 영의 추론에 따르면 광행차 각도는 매질에 따라 달라지는 광행차 각도를 예측한다. 망원경의 대물렌즈에서 굴절을 고려할 때 이 결과는 진공 결과와 더욱 벗어난다. 1810년 프랑수아 아라고는 유사한 실험을 수행하여 망원경의 매질에 의해 광행차가 영향을 받지 않는다는 것을 발견하여 영의 이론에 대한 확실한 증거를 제시했다. 이 실험은 이후 수십 년 동안 많은 사람들에 의해 검증되었으며, 가장 정확하게는 에어리가 1871년에 같은 결과를 얻었다.[25]

1818년, 오귀스탱 장 프레넬은 수체망원경과 다른 광행차 현상을 설명하기 위해 수정된 설명을 제시했다. 그는 에테르는 일반적으로 태양의 기준계에서 정지해 있지만, 물체는 움직일 때 에테르를 부분적으로 함께 끌고 간다고 설명했다. 즉, 굴절률이 ''n''이고 속도가 ''v''인 물체 내의 에테르는 (1-1/n2)''v''의 속도로 부분적으로 끌려가며, 빛을 함께 가져온다. 이 계수는 "프레넬의 끌림 계수"로 알려져 있다. 이 끌림 효과는 망원경 대물렌즈의 굴절과 함께 브래들리의 설명에서 수체망원경에서 빛의 속도가 느린 것을 보상한다. 이 수정을 통해 프레넬은 비진공 망원경에서도 브래들리의 진공 결과를 얻었으며, 움직이는 물체에서 빛의 전파와 관련된 많은 다른 현상을 예측할 수도 있었다. 프레넬의 끌림 계수는 그 후 수십 년 동안 광행차의 주요 설명이 되었다.

4. 5. 3. 에테르 끌림 모델

1818년, 오귀스탱 장 프레넬은 수체망원경과 다른 광행차 현상을 설명하기 위해 수정된 설명을 제시했다. 그는 에테르는 일반적으로 태양의 기준계에서 정지해 있지만, 물체는 움직일 때 에테르를 부분적으로 함께 끌고 간다고 설명했다. 즉, 굴절률이 이고 속도가 인 물체 내의 에테르는 의 속도로 부분적으로 끌려가며, 빛을 함께 가져온다. 이 계수는 "프레넬의 끌림 계수"로 알려져 있다. 이 끌림 효과는 망원경 대물렌즈의 굴절과 함께 브래들리의 설명에서 수체망원경에서 빛의 속도가 느린 것을 보상한다. 이 수정을 통해 프레넬은 비진공 망원경에서도 브래들리의 진공 결과를 얻었으며, 움직이는 물체에서 빛의 전파와 관련된 많은 다른 현상을 예측할 수도 있었다. 프레넬의 끌림 계수는 그 후 수십 년 동안 광행차의 주요 설명이 되었다.

그러나 빛이 편광된다는 사실은 오귀스탱 루이 코시와 조지 그린과 같은 과학자들로 하여금 에테르가 프레넬의 유체 에테르와는 대조적으로 완전히 움직이지 않는 탄성 고체라고 믿게 만들었다. 따라서 프레넬의 예측과 편광 모두와 일치하는 광행차에 대한 설명이 다시 필요하게 되었다.

1845년, 조지 스톡스는 큰 규모에서는 액체처럼 작용하지만 작은 규모에서는 고체처럼 작용하는 '퍼티 같은' 에테르를 제안하여 편광된 빛에 필요한 횡파와 광행차를 설명하는 데 필요한 에테르 흐름을 모두 뒷받침했다. 유체가 비회전성이고 흐름의 경계 조건이 지구에서 멀리 떨어진 곳에서는 에테르의 속도가 0이고 지구 표면과 내부에서는 지구의 속도로 움직이는 것이라는 가정만 하면 광행차를 완전히 설명할 수 있었다. 지구 외부의 에테르 속도는 지구로부터의 거리의 함수로 감소하므로 별에서 오는 광선은 지구 표면에 접근함에 따라 점진적으로 끌려갈 것이다. 지구의 운동은 달랑베르의 역설 때문에 에테르의 영향을 받지 않는다.

프레넬과 스톡스의 이론 모두 인기가 있었다. 그러나 19세기 후반 대부분 동안 조사의 초점이 에테르의 전자기적 특성으로 바뀌면서 광행차 문제는 제쳐졌다.

4. 5. 4. 로렌츠의 길이 수축

헨드릭 로렌츠는 스토크스 이론의 문제점 때문에 이를 포기하고 프레넬의 (대부분) 정지된 에테르 제안을 따랐다(1892, 1895).[25] 로렌츠의 모델에서 에테르는 코시, 그린, 맥스웰의 전자기 에테르와 같이 완전히 정지해 있었고, 프레넬의 에테르와는 달랐다. 그는 맥스웰의 전자기 이론 수정을 통해, 움직이는 좌표계에서 시간 좌표를 수정("국소 시간")함으로써 프레넬의 끌림 계수를 얻었다. 마이켈슨-몰리 실험(1887)을 설명하기 위해, 로렌츠는 (1892) 물체가 에테르를 통과하는 방향으로 의 계수만큼 "길이 수축"을 겪는다고 이론화했다.[25][27] 이러한 방식으로 정지 에테르의 맥락에서 광행차(및 모든 관련 광학 현상)를 설명할 수 있다. 로렌츠의 이론은 다음 10년 이상 동안 많은 연구의 기초가 되었으며, 광행차에 대한 예측은 상대성 이론과 동일하다.[27]4. 6. 특수 상대성 이론

로렌츠의 이론은 실험 결과와 잘 일치했지만, 복잡했고 전자기 매질의 미시적 성질에 대한 많은 근거 없는 물리적 가정을 했다. 1905년 알베르트 아인슈타인은 특수 상대성 이론에서 로렌츠 이론의 결과를 훨씬 더 간단하고 자연스러운 개념적 틀로 재해석하여 에테르의 개념을 없앴다. 그의 유도는 위에 제시되어 있으며, 현재 받아들여지는 설명이다. 로버트 샹클랜드(Robert S. Shankland)는 아인슈타인과 나눈 대화를 보고했는데, 그 대화에서 아인슈타인은 광행차의 중요성을 강조했다.[28]상대성 이론을 발전시킨 아인슈타인의 또 다른 중요한 동기는 움직이는 자석과 도체 문제와 (간접적으로) 이미 그의 첫 번째 상대성 이론 논문의 서론에서 언급된 음의 에테르 표류 실험이었다. 아인슈타인은 1952년 메모에서 다음과 같이 썼다.[5]

아인슈타인의 결과는 추가적인 인자를 제외하고는 브래들리의 원래 방정식과 같지만, 브래들리의 결과는 상대론적 경우의 고전적 한계를 단순히 제공하는 것이 아니다. 즉, 낮은 상대 속도에서도 잘못된 예측을 제공한다. 브래들리의 설명은 물 망원경과 같은 상황이나 망원경 내에서 발생할 수 있는 많은 다른 광학 효과(간섭과 같은)를 설명할 수 없다. 이는 지구의 좌표계에서 망원경의 빛줄기의 전파 방향이 맥스웰 방정식에 위배되어 빛줄기의 파면에 대해 수직이 아니라고 예측하기 때문이다. 또한 좌표계 사이의 빛의 속도 ''c''를 보존하지 않는다. 그러나 브래들리는 그 효과가 상대 속도 때문이라고 정확하게 추론했다.

5. 추가 설명 (데카르트의 광속 논쟁)

지난 세기, 르네 데카르트는 빛이 즉각적인 것이 아니라면 움직이는 물체의 그림자가 지연될 것이며, 지상 거리에 대한 전파 시간이 상당하다면 월식 동안 태양, 지구, 달이 관측과는 달리 시간 단위의 움직임으로 정렬되지 않을 것이라고 주장했다.[22] 크리스티안 하위헌스는 뢰머의 빛의 속도 데이터(지구-달 왕복 시간이 단 몇 초에 불과함을 보여줌)에 따르면 지연각은 인지할 수 없을 것이라고 언급했다.[22]

하지만, 광행차가 아무리 크더라도 지연을 정확히 상쇄하여 이 월식 방법이 빛의 속도에 전혀 민감하지 않게 만든다는 사실은 그들이 간과한 점이다.[22] 이는 나중에야 이해되었다.[22] 만약 그렇지 않다면, 그림자 지연 방법을 사용하여 기본적인 상대성 원리에 반하는 절대적 병진 운동을 감지할 수 있을 것이다.[22]

참조

[1]

서적

Nineteenth-century aether theories

Pergamon Press

1972

[2]

논문

Flamsteed's Alleged Measurement of Annual Parallax for the Pole Star

[3]

논문

A Letter from the Reverend Mr. James Bradley Savilian Professor of Astronomy at Oxford, and F.R.S. to Dr.Edmond Halley Astronom. Reg. &c. Giving an Account of a New Discovered Motion of the Fix'd Stars.

1727-1728

[4]

서적

Parallax:The Race to Measure the Cosmos

Henry Holt

2001

[5]

논문

Einstein's Investigations of Galilean Covariant Electrodynamics prior to 1905

http://philsci-archi[...]

2004

[6]

서적

Basic Relativity

https://books.google[...]

Springer

2001

[7]

문서

In fact, the light source doesn't need to be stationary, consider for example eclipsing binary stars: they are rotating with high speed —and ever changing and different velocity vectors— around each other, but they appear as '''one''' spot all the time.

[8]

서적

Astronomical Almanac for the Year 2015 and Its Companion, The Astronomical Almanac Online

https://books.google[...]

U.S. Government Printing Office

2014-03-21

[9]

서적

Fundamentals of Astrometry

Cambridge University Press

2004

[10]

서적

A Compendium of Spherical Astronomy

Macmillan, 1906 – republished by Dover

1960

[11]

논문

On the Theory of Secular Aberration

1933

[12]

논문

Aberration in proper motions

2003

[13]

논문

Astrometric effects of secular aberration

2006

[14]

논문

Galactocentric acceleration in VLBI analysis

2019

[15]

논문

VLBI measurement of the secular aberration drift

2011

[16]

논문

The third realization of the International Celestial Reference Frame by very long baseline interferometry

2020

[17]

웹사이트

Gaia's measurement of the solar system acceleration with respect to the distant universe

https://www.cosmos.e[...]

European Space Agency

2020-12-03

[18]

논문

Gaia Early Data Release 3: Acceleration of the Solar System from Gaia astrometry

2021

[19]

서적

Miscellaneous works and correspondence of the Rev. James Bradley, D.D., F.R.S

Oxford University Press

1832

[20]

서적

A Short History of Astronomy

https://archive.org/[...]

Dover Publications

1961

[21]

백과사전

aberration, constant of

https://archive.org/[...]

Encyclopædia Britannica Inc.

2010

[22]

논문

Descartes' Experimental Proof of the Infinite Velocity of Light and Huygens' Rejoinder

https://www.jstor.or[...]

1982

[23]

논문

An account of a new discovered motion of the fixed stars

1729

[24]

웹사이트

Encyclopædia Britannica

https://web.archive.[...]

2013-11-11

[25]

서적

A History of the theories of aether and electricity

https://archive.org/[...]

Longman, Green and Co.

1910

[26]

서적

Going Critical

Springer

2010

[27]

서적

Electrodynamics from Ampére to Einstein

https://archive.org/[...]

Clarendon Press

2000

[28]

논문

Conversations with Albert Einstein

1963

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com