반고리관

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

반고리관은 머리의 회전 운동을 감지하는 내이의 일부로, 서로 직각을 이루는 세 개의 관으로 구성된다. 각 관은 팽대부와 털세포를 포함하며, 머리 움직임에 따라 내림프액의 흐름을 통해 뇌로 신호를 전달한다. 반고리관의 크기는 동물의 이동 방식과 관련이 있으며, 조종사의 착시 현상과 같은 현상에도 영향을 미친다.

더 읽어볼만한 페이지

- 속귀 - 달팽이관

달팽이관관은 달팽이관의 일부로서 혈관선과 코르티 기관을 포함하여 청각 기능에 중요한 역할을 하며, 특정 유전자들에 의해 조절되고, 임상적으로 약물 투여 경로로 활용되거나 선천적 기형이 발생할 수 있다. - 속귀 - 달팽이 (해부학)

달팽이관은 소리를 감지하여 뇌로 전달하는 청각 기관으로, 달팽이 껍질 모양의 나선형 구조 내부에 림프액으로 채워진 세 공간과 코르티 기관을 가지며, 손상 시 청력 손실을 유발할 수 있고 생체 공학 기술 연구의 대상이 된다. - 전정계 - 평형 감각

평형 감각은 내이의 전정 기관, 고유수용성 감각, 시각 등 여러 감각 기관의 유기적인 작용을 통해 신체의 균형을 유지하며, 전정 신경을 통해 뇌 여러 영역으로 전달되어 평형 유지와 관련된 정보를 처리한다. - 전정계 - 전정 기관

전정 기관은 내이에 위치하여 균형 감각과 공간 방향 감각을 담당하며, 이석 기관과 반고리관을 통해 머리의 움직임과 자세 변화를 감지하여 뇌에 전달하고, 손상 시 현훈 등의 질환을 유발한다. - 감각기 - 눈 (해부학)

눈은 빛을 감지하여 시각 정보를 뇌로 전달하는 감각 기관이며, 다양한 종류가 존재하고, 안구, 시신경, 부속기로 구성되며, 진화 과정을 통해 다양한 환경에 적응해왔다. - 감각기 - 코

코는 척추동물의 콧구멍 주변 구조로, 포유류에서는 윗입술이 진화한 형태이며, 호흡, 후각, 공기 정화, 온도 조절 등의 기능과 함께 문화적으로 상징적인 의미를 지니고, 일부 동물에서는 개체 식별에 활용된다.

2. 구조

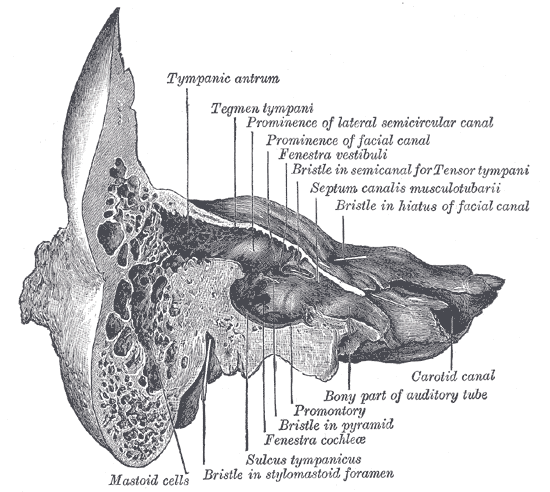

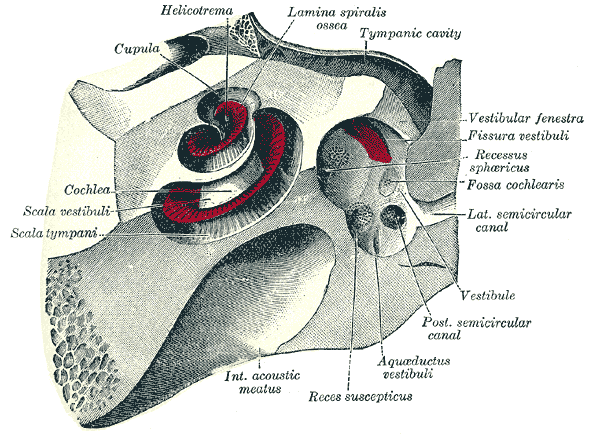

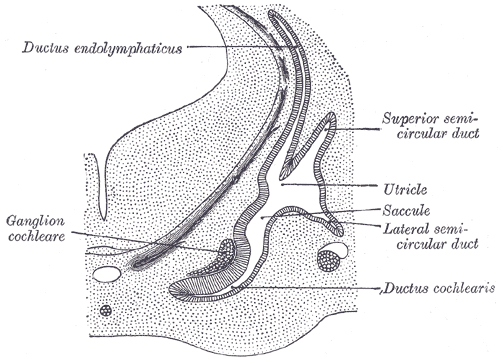

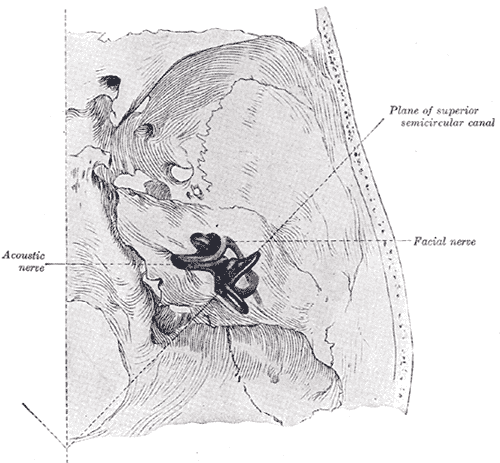

반고리관은 골미로의 구성 요소로, 서로 직각을 이루고 있다. 각 반고리관의 한쪽 끝에는 "막성 팽대부"라는 팽창된 주머니가 있는데, 이는 관의 지름보다 두 배 이상 크다. 각 팽대부에는 팽대부 능선인 팽대부 융기가 있으며, 이 융기는 컵이라고 하는 두껍고 젤라틴질의 덮개와 많은 털세포로 구성되어 있다. 위, 뒤쪽 반고리관은 서로 직각으로 수직 방향을 향하고, 가쪽 반고리관은 수평면에서 약 30도 각도를 이룬다. 이러한 관의 방향은 머리가 다른 평면으로 움직일 때 다른 관이 자극되도록 하며, 움직임이 해당 평면에서 벗어나는 경우 두 개 이상의 관이 동시에 자극되도록 한다. 가쪽 반고리관은 머리를 돌릴 때 머리의 각가속도를 감지하고, 앞쪽 및 뒤쪽 반고리관은 머리를 위 또는 아래로 움직일 때 수직 머리 움직임을 감지한다.[1] 머리 위치가 변경되면 관 내의 내림프액은 관성에 의해 뒤처지고, 이는 털세포의 섬모를 구부리는 컵에 작용한다. 털세포의 자극은 가속이 진행되고 있다는 메시지를 뇌로 보낸다. 반고리관은 전정으로 5개의 구멍으로 열리는데, 그중 하나의 구멍은 두 개의 관에 공통적으로 연결된다.

포유류 종 사이에서 반고리관의 크기는 그들의 이동 방식과 상관관계가 있다. 특히, 민첩하고 빠르고 갑작스러운 이동을 하는 종은 더 조심스럽게 움직이는 종보다 신체 크기에 비해 더 큰 관을 가지고 있다.[2]

2. 1. 가쪽반고리관 (수평반고리관)

가쪽반고리관(수평반고리관 또는 바깥반고리관이라고도 함)은 세 개의 반고리관 중에서 가장 짧다. 가쪽반고리관 속 액체의 움직임은 수직축(목)을 중심으로 머리가 회전하는 것, 다시 말해 가로면에서의 회전에 해당한다. 이는 머리를 좌우로 돌릴 때 발생한다.[1]길이는 12mm에서 15mm이며, 아치는 수평으로 뒤쪽 및 가쪽으로 향한다. 따라서 각 반고리관은 다른 두 반고리관과 직각을 이룬다. 팽대부 끝은 안뜰의 위쪽 및 가쪽 각에 해당하며, 타원창 바로 위에 위치하여 앞반고리관의 팽대부 끝 근처에서 열린다. 반대쪽 끝은 안뜰의 위쪽 및 뒤쪽 부분에서 열린다. 한쪽 귀의 가쪽반고리관은 다른 쪽 귀의 가쪽반고리관과 거의 같은 평면에 있다.[1]

2. 2. 앞반고리관 (전반고리관)

전정계의 일부인 앞반고리관(Anterior semicircular canal, 전상반고리관 또는 상반고리관)은 머리가 가로축을 중심으로 회전하는 것, 즉 시상면에서의 회전을 감지한다. 예를 들어 고개를 끄덕일 때 앞반고리관이 작용한다.[1]길이는 15mm에서 20mm 사이이며, 수직 방향으로 위치한다. 측두골의 암석부 장축에 가로로 위치하며, 앞면에서 아치 형태의 둥근 돌출부를 형성한다. 외측 끝은 팽대부이며, 안뜰의 윗부분으로 열린다. 반대쪽 끝은 뒤반고리관의 윗부분과 합쳐져 ''crus osseum commune''을 형성하며, 이는 안뜰의 위쪽과 내측 부분으로 열린다.[1]

앞반고리관, 뒤반고리관, 가쪽반고리관은 각각 약 90도의 각도로 기울어져 있어, X축, Y축, Z축과 같이 3차원적인 모든 회전 운동을 감지할 수 있다. 앞반고리관과 뒤반고리관은 팽대부가 아닌 쪽의 다리가 접합된 총각을 이루고 있다.[1]

반고리관 바깥쪽은 뼈로 된 골반고리관, 그 바로 안쪽은 막반고리관이다. 각각 내이의 골미로 · 막미로의 일부를 구성하고 있다. 막반고리관 내부는 림프액으로 채워져 있으며, 한쪽 뿌리는 팽대부가 되어 내부에 유모세포(감각세포)가 있다. 머리가 회전하면 림프액은 관성에 의해 뒤쳐져 상대적으로 세반고리관 내부를 흐르는 형상이 된다. 림프액이 흐르면 쿠풀라(팽대부 정점)가 움직이고, 유모세포가 자극을 받아 전정신경을 통해 뇌로 신호가 전달되어 몸(머리)의 회전을 감지한다.[1]

2. 3. 뒤반고리관 (후반고리관)

뒤반고리관(후반고리관)은 머리가 앞뒤(시상) 축을 중심으로 회전하는 것을 감지하는 전정 시스템의 일부로, 관상면에서의 회전을 감지한다. 예를 들어 어깨에 머리를 대거나 물구나무서기를 할 때 일어나는 회전이다.[2]위쪽과 뒤쪽으로 향하며, 측두골 암석 부분의 뒤쪽 표면과 거의 평행하다. 전정 수도는 바로 안쪽에 있다. 뒤반고리관은 골미로의 일부이며, 전정 시스템에서 관상면에서의 머리 회전을 감지하는 데 사용된다. 세 개의 반고리관 중 가장 길며, 길이는 18mm에서 22mm 사이이다. 아래쪽 또는 팽대부 끝은 전정의 아래쪽 및 뒤쪽으로 열리고, 위쪽은 '공통뼈다리'(crus osseum commune)로 열린다.[1]

2. 4. 발달

골형성 단백질 2(BMP-2)가 제브라피쉬 내이의 반고리관 형성에 중요한 후기 역할을 한다는 2009년 연구 결과가 있다.[3] BMP-2가 반고리관 관의 발달에 미치는 영향은 다양한 척추동물 종 사이에서 보존될 가능성이 있는 것으로 추정된다.[3]칠성장어 내이에서 발견되는 두 개의 반고리관은 인간의 상반고리관 및 후반고리관과 발달적으로 유사하다. 이는 두 생물의 반고리관이 초기 발달 과정에서 이포의 두 개 함몰 부위에서 기인하기 때문이다. 이 함몰 부위는 칠성장어의 경우 11~42mm 유생 단계에서, 제브라피쉬의 경우 수정 후 57시간에 형성된다.[4]

3. 기능

반고리관은 내이의 골미로와 막미로의 일부이며, 림프액으로 채워져 있다. 머리가 회전하면 반고리관도 함께 회전하지만, 림프액은 관성 때문에 뒤처지면서 상대적으로 반고리관 내부를 흐르는 것처럼 된다. 이 림프액의 흐름은 쿠풀라를 움직이고, 쿠풀라에 붙어있는 유모세포를 자극한다. 자극된 유모세포는 전정신경을 통해 뇌로 신호를 보내 몸의 회전을 감지하게 한다.

회전이 지속되면 림프액도 함께 회전하여, 몸의 회전이 멈춰도 림프액은 바로 멈추지 않고 뇌에 잘못된 신호를 보내는데, 이것이 "어지러움" 상태이다. 또한, 수중에서는 이공 안으로 차가운 물이 들어가 림프액의 점성이 높아져 회전 감각을 파악하기 어려워질 수 있다.

3. 1. 작동 원리

반고리관은 회전 운동에 대한 감각 입력을 제공한다. 이들은 피치, 롤 및 요 축을 따라 정렬되어 있다. 가로 반고리관은 요 축에, 앞쪽 반고리관은 피치 축에, 뒤쪽 반고리관은 롤 축에 정렬되어 있다.[1]각 관은 내림프액이라는 체액으로 채워져 있으며 체액 내에 운동 감지 센서가 들어 있다. 각 관의 기저부는 난형낭으로 열리면서 확장되어 있으며, 막성 팽대부라고 하는 팽창된 주머니가 한쪽 끝에 있다. 팽대부 내부에는 팽대부 융기라고 하는 털 세포와 지지 세포의 융기가 있다. 이 털 세포는 스테레오실리아라고 하는 정점 표면에 많은 세포질 돌기를 가지고 있으며, 이는 컵룰라라고 하는 젤라틴 구조에 박혀 있다. 머리가 회전하면 관이 움직이지만, 관성으로 인해 내림프액은 뒤처진다. 이것은 컵룰라를 편향시키고 그 안의 스테레오실리아를 구부린다. 이 스테레오실리아의 구부러짐은 뇌로 전달되는 전기 신호를 변경시킨다. 약 10초 이내에 일정한 운동을 달성하면 내림프액은 관의 움직임을 따라잡고 컵룰라는 더 이상 영향을 받지 않아 가속 감각이 멈춘다.[1] 컵룰라의 비중은 주변 내림프액과 유사하다. 결과적으로 컵룰라는 이석막과 구형낭과 달리 중력에 의해 변위되지 않는다. 반점 털 세포와 마찬가지로 팽대부 융기의 털 세포는 스테레오실리아가 운동모를 향해 편향될 때 탈분극된다. 반대 방향으로의 편향은 과분극 및 억제를 유발한다. 가로 반고리관에서는 털 세포 자극에 팽대부 내 흐름이 필요하며, 앞쪽 및 뒤쪽 반고리관에서는 팽대부 외 흐름이 필요하다.[5]

이 적응 기간은 조종사들이 종종 경험하는 "경사"로 알려진 착시의 부분적인 원인이다. 조종사가 회전에 들어가면 반고리관의 털 세포가 자극되어 항공기와 조종사가 더 이상 직선으로 움직이지 않고 뱅크 회전을 하고 있다는 것을 뇌에 알린다. 조종사가 일정한 속도로 회전을 유지하면 내림프액이 결국 관을 따라잡아 컵룰라의 편향을 멈추게 된다. 조종사는 더 이상 항공기가 회전하고 있다고 느끼지 않을 것이다. 조종사가 회전을 빠져나가면 반고리관이 자극되어 조종사가 이제는 수평 비행이 아니라 반대 방향으로 회전하고 있다고 생각하게 만든다. 이에 대한 반응으로 조종사는 종종 이 착시에 대응하기 위해 원래 회전 방향으로 기울인다. 이보다 더 심각한 형태는 묘지 나선이라고 한다. 조종사는 원래 회전 방향으로 기울이는 대신 실제로 다시 회전에 들어갈 수 있다. 내림프액이 안정되면 반고리관은 점진적인 회전을 더 이상 감지하지 못하고 항공기는 천천히 고도를 잃어 지면에 충돌하게 된다.[6]

세 개의 반고리관, 즉 "'''전반고리관'''", "'''후반고리관'''", "'''외반고리관''' (외측반고리관, 수평반고리관이라고도 함)"은 각각 약 90도의 각도로 기울어져 있으며, X축, Y축, Z축과 같이 3차원적인 모든 회전 운동을 감지할 수 있다.

반고리관의 바깥쪽은 뼈로 되어 있으며 (골반고리관), 그 바로 안쪽에 막이 있다 (막반고리관). 각각 내이의 골미로 · 막미로의 일부를 구성하고 있다. 막반고리관의 내부는 림프액으로 채워져 있으며, 한쪽 뿌리는 팽대부가 되어 내부에 유모세포 (감각세포)가 있다. 그 감각모는 쿠풀라 (팽대부 정점)에서 묶여 있다. 머리가 회전하면 체내에 있는 세반고리관도 회전하지만, 내부의 액체인 림프액은 관성에 의해 뒤쳐지기 때문에 상대적으로 "'''세반고리관 내부를 림프액이 흐르는'''" 형상이 된다. 림프액이 흐르면 쿠풀라도 움직이고, 그에 수반된 유모세포가 자극을 받으면서 전정신경에서 뇌로 자극이 전달되어, 몸(머리)의 회전을 감지할 수 있는 구조이다.

회전이 계속되면 림프액도 함께 회전하게 되므로, 몸의 회전이 멈춰도 이번에는 림프액의 회전이 바로 멈추지 않아, 잘못된 신호를 뇌로 보내게 된다 ("어지러움" 상태). 또한, 수중에서는 이공 내로 차가운 수분이 흘러들어 림프액의 점성이 높아져 회전 감각 등을 파악하기 어려워진다.

3. 2. 적응

반고리관은 회전 운동에 대한 감각 입력을 제공한다. 이들은 피치, 롤, 요 축을 따라 정렬되어 있다. 가로 반고리관은 요 축에, 앞쪽 반고리관은 피치 축에, 뒤쪽 반고리관은 롤 축에 정렬되어 있다.각 관은 내림프액이라는 체액으로 채워져 있으며 체액 내에 운동 감지 센서가 들어 있다. 각 관의 기저부는 난형낭으로 열리면서 확장되어 있으며, 막성 팽대부라고 하는 팽창된 주머니가 한쪽 끝에 있다. 팽대부 내부에는 팽대부 융기라고 하는 털 세포와 지지 세포의 융기가 있다. 이 털 세포는 스테레오실리아라고 하는 정점 표면에 많은 세포질 돌기를 가지고 있으며, 이는 컵룰라라고 하는 젤라틴 구조에 박혀 있다. 머리가 회전하면 관이 움직이지만, 관성으로 인해 내림프액은 뒤처진다. 이것은 컵룰라를 편향시키고 그 안의 스테레오실리아를 구부린다. 이 스테레오실리아의 구부러짐은 뇌로 전달되는 전기 신호를 변경시킨다. 약 10초 이내에 일정한 운동을 달성하면 내림프액은 관의 움직임을 따라잡고 컵룰라는 더 이상 영향을 받지 않아 가속 감각이 멈춘다.[1] 컵룰라의 비중은 주변 내림프액과 유사하다. 결과적으로 컵룰라는 이석막과 구형낭과 달리 중력에 의해 변위되지 않는다. 반점 털 세포와 마찬가지로 팽대부 융기의 털 세포는 스테레오실리아가 운동모를 향해 편향될 때 탈분극된다. 반대 방향으로의 편향은 과분극 및 억제를 유발한다. 가로 반고리관에서는 털 세포 자극에 팽대부 내 흐름이 필요하며, 앞쪽 및 뒤쪽 반고리관에서는 팽대부 외 흐름이 필요하다.[5]

이 적응 기간은 조종사들이 종종 경험하는 "경사"로 알려진 착시의 부분적인 원인이다. 조종사가 회전에 들어가면 반고리관의 털 세포가 자극되어 항공기와 조종사가 더 이상 직선으로 움직이지 않고 뱅크 회전을 하고 있다는 것을 뇌에 알린다. 조종사가 일정한 속도로 회전을 유지하면 내림프액이 결국 관을 따라잡아 컵룰라의 편향을 멈추게 된다. 조종사는 더 이상 항공기가 회전하고 있다고 느끼지 않을 것이다. 조종사가 회전을 빠져나가면 반고리관이 자극되어 조종사가 이제는 수평 비행이 아니라 반대 방향으로 회전하고 있다고 생각하게 만든다. 이에 대한 반응으로 조종사는 종종 이 착시에 대응하기 위해 원래 회전 방향으로 기울인다. 이보다 더 심각한 형태는 묘지 나선이라고 한다. 조종사는 원래 회전 방향으로 기울이는 대신 실제로 다시 회전에 들어갈 수 있다. 내림프액이 안정되면 반고리관은 점진적인 회전을 더 이상 감지하지 못하고 항공기는 천천히 고도를 잃어 지면에 충돌하게 된다.[6]

4. 역사

장 피에르 플루랑스는 비둘기의 수평 반고리관을 파괴하여 비둘기들이 원을 그리며 계속 비행하는 것을 관찰하여 반고리관의 역할을 보여주었다.[7]

5. 기능 강화

일반적으로 반고리관의 기능은 훈련을 통해 강화할 수 있다고 알려져 있지만, 이를 뒷받침하는 연구나 논문은 거의 없어 정보의 진위는 불분명하다. 만약 반고리관 기능 강화가 가능하다면, 메니에르병의 현훈이나 멀미 등의 증상 완화에 도움이 될 수 있다. 스포츠 선수와 같이 전문적인 훈련이 필요한 경우에는 회전이나 각 방향에서의 자극에 대해 눈을 감는 등 시각 보정이 작동하지 않는 조건에서 훈련하면 더욱 효과적이라고 알려져 있다.

5. 1. 훈련 방법 (예시)

일반적으로 반고리관의 기능은 훈련을 통해 강화가 가능하다고 여겨지지만, 이러한 의견에는 논문 등의 출처가 기재되어 있지 않은 경우가 많고, 실제로 반고리관 훈련에 의한 향상을 연구한 논문 등은 거의 없기 때문에, 그 정보의 진위는 불명확하다.만약 이를 단련할 수 있다면, 내이성 병변인 메니에르병의 현훈이나 멀미 등의 증상 완화에도 도움이 될 수 있다. 반고리관을 단련할 수 있다는 의견에서 제시하는 기능 강화의 구체적인 방법으로는 다음과 같은 것들이 있다.

뒤로 걷기, 그네 타기, 회전한 후에 한 발로 서기, 목을 위아래, 앞뒤, 좌우, 대각선 등으로 기울인 채로 몸을 움직이기, 매트 운동에서의 앞구르기·뒤구르기, 가는 방향에 대해 정면, 옆, 사선 등 방향을 바꿔 누운 자세에서 일어나 달리기 등이 있다. 이 외에도 많은 구체적인 방법이 있지만, 증상 개선이 목적이라면 병세에 맞춰 무리가 없는 방법으로 하고, 스포츠 선수 등에서는 가능하다면 회전이나 각 방향에서의 자극에 대해 눈을 감는 등 시각 보정이 작동하지 않는 조건 하에서 하면 더욱 효과적이라고 한다.

6. 추가 이미지

참조

[1]

서적

Anatomy and Physiology: The Unity of Form and Function

McGraw Hill

[2]

논문

The primate semicircular canal system and locomotion

[3]

논문

A Late Role for bmp2b in the Morphogenesis of Semicircular Canal Ducts in the Zebrafish Inner Ear

[4]

논문

Inner ear development in cyclostomes and evolution of the vertebrate semicircular canals

[5]

서적

Handbook of Clinical Audiology

Wolters Kluwer

2015

[6]

웹사이트

FAA: Medical Facts for Pilots

http://www.faa.gov/p[...]

Federal Aviation Administration

2011-12-08

[7]

논문

Marie-Jean-Pierre Flourens (1794–1867) and Cortical Localization

2009-03-17

[8]

간행물

반고리관, 평형 감각 기관과 청각기-귀

글로벌 세계 대백과

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com