코히러

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

코히러는 1890년 에두아르 브랑리가 개발한 초기 무선 신호 수신 장치이다. 금속 가루의 응집 현상을 이용하여 전파를 감지하는 방식으로 작동하며, 무선 전신 시대의 발전에 기여했다. 코히러는 1907년 경 더욱 성능이 향상된 검파기에 의해 대체되어 쇠퇴했지만, 초기 무선 통신의 중요한 기술 중 하나로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 검출기 - 광검출기

광검출기는 빛을 전기 신호로 변환하는 장치로, 작동 원리에 따라 다양한 유형으로 나뉘며 통신, 의료 등 여러 분야에서 활용되고, 양자 효율, 응답도 등의 성능 지표를 가진다. - 검출기 - 연기 감지기

연기 감지기는 화재 발생 시 연기를 감지하여 경보를 울리는 장치로, 광전식, 이온화식 등 다양한 방식이 있으며, 현대에는 복합형, 일산화탄소 감지 기능 추가 제품, 스마트 기능 추가 제품 등이 개발되고 있고, 주거용 및 상업용으로 구분되어 각 국가별 설치 기준 및 표준이 존재한다. - 라디오의 역사 - 방송법

방송법은 방송의 공익성 확보와 시장 경쟁 촉진의 균형을 맞추기 위한 각국의 법률 및 규정으로, 주파수 할당, 콘텐츠 심의, 공정성 확보, 공영방송 운영 등 다양한 내용을 포함하며, 디지털 전환과 새로운 플랫폼의 등장으로 인한 새로운 과제에 직면하여 각국은 방송법 개정을 통해 변화하는 미디어 환경에 적응하고 있다. - 라디오의 역사 - 리 디포리스트

리 드 포레스트는 미국의 발명가이자 전기 공학자로, 진공관을 발명하여 20세기 전자공학 발전에 혁신적인 기여를 했으며 장거리 통신, 라디오 방송, 텔레비전 등 다양한 분야의 발전을 가능하게 했으나, 사업적 실패와 특허 분쟁으로 평가는 복합적이다. - 증폭 회로 - 저잡음 증폭기

저잡음 증폭기(LNA)는 통신 시스템에서 약한 신호를 증폭하고 잡음을 최소화하여 수신 감도를 향상시키는 필수 부품으로, 전파망원경, 휴대전화, GPS 등 다양한 분야에서 활용되며, 낮은 잡음 지수와 충분한 이득을 갖도록 설계되어 시스템의 신호대 잡음비를 개선한다. - 증폭 회로 - 연산 증폭기

연산 증폭기는 높은 전압 이득을 갖는 직류 결합 증폭기로, 음의 피드백을 통해 신호 처리 기능을 구현하며, 높은 입력 임피던스와 낮은 출력 임피던스를 특징으로 다양한 증폭기, 필터, 연산 회로 설계에 활용된다.

2. 역사

코히러는 무선 전신 시대 초기에 사용된 수신 장치이다. 1890년 프랑스의 물리학자 에두아르 브랑리의 발견을 바탕으로, 이후 10년간 여러 과학자와 발명가들에 의해 개선되었다. 코히러는 금속 조각으로 채워진 튜브 형태로, 전파 신호가 가해지면 금속 조각들이 서로 엉겨 붙어 저항이 감소하고 전류가 흐르게 된다. 이 전류를 이용하여 수신된 신호를 기록한다. 하지만 신호가 끊긴 후에도 금속 조각들이 계속 붙어있기 때문에, 신호를 받을 때마다 톡톡 쳐서 응집을 풀어줘야 했다.

올리버 로지는 브랑리의 장치를 개선하여 "코히러"라고 명명하고, 전파를 감지하는 데 사용했다. 굴리엘모 마르코니는 코히러를 기반으로 한 무선 전신 시스템을 시연했다.

코히러는 1907년경 전해액 검출기나 결정 검출기와 같이 더 민감한 장치에 의해 대체되기 전까지 널리 사용되었다. 현대에는 스파크 갭 송신기와 코히러 기반 수신기를 사용하는 Radicon(Radio-Controlled의 약자) 장난감과 같은 곳에 사용되기도 한다.[8][9]

2. 1. 초기 연구

에두아르 브랑리의 논문이 발표되기 훨씬 이전인 1890년, 그리고 전자기학 이론이 증명되기도 전부터 여러 실험에서 전기나 불꽃이 있을 때 입자나 금속 가루의 행동이 관찰되었다.[1] 1835년 스웨덴 과학자 페테르 사무엘 뭉크[2]는 Leyden jar에서 방전되는 불꽃이 있을 때 금속 가루 혼합물의 저항 변화를 감지했다.[3] 1850년 피에르 기타르는 먼지가 섞인 공기에 전기를 가하면 입자들이 끈 형태로 모이는 경향이 있다는 것을 발견했다. 1879년, 웨일스 과학자 데이비드 에드워드 휴즈는 탄소 막대와 두 개의 탄소 블록 사이의 느슨한 접촉과 그가 개발 중이던 마이크로폰의 금속 과립이 근처 장치에서 생성된 불꽃에 반응한다는 것을 발견했다.[3]테미스토클레 칼체키-오네스티는 페르모/몬테루비아노에서 얇은 금속 필름과 금속 입자의 저항이 이상하게 변하는 현상을 연구하기 시작했다. 그는 두 개의 황동 판 사이에 있는 구리 가루에 전압을 가하면 함께 달라붙어 전도성을 띠게 된다는 것을 발견했다. 또한 다른 종류의 금속 가루가 멀리 떨어진 곳에서 발생하는 전기 불꽃에도 같은 반응을 보인다는 것을 발견했으며, 이 현상을 낙뢰를 감지하는 데 사용할 수 있다고 생각했다.[4] 칼체키-오네스티의 논문은 1884년, 1885년, 1886년에 il Nuovo Cimento에 게재되었다.

1890년, 프랑스 물리학자 에두아르 브랑리는 프랑스 학술지에 금속 및 다양한 종류의 금속 가루에 대한 미세한 전기적 전하의 영향을 자세히 조사한 내용을 설명했다. 그는 튜브 안의 가루가 튜브가 20야드 떨어진 다른 방에 놓여있을 때도 전기 방전에 반응한다는 것을 알아차렸다. 브랑리는 "불완전한" 금속 접촉을 기반으로 한 여러 유형의 이러한 장치를 고안했다. 브랑리의 가루 튜브는 1892년 영국에서 Dr. Dawson Turner가 에든버러에서 열린 영국 협회 회의에서 설명하면서 세상에 알려졌다.[5][6] 스코틀랜드의 전기 엔지니어이자 천문학자 조지 포브스는 브랑리의 가루 튜브가 독일 물리학자 하인리히 헤르츠에 의해 존재가 증명된 (나중에 전파라고 불림) 대기 중의 전자기파의 일종인 헤르츠파에 반응할 수 있다고 제안했다.

1893년 물리학자 W.B. 크로프트는 런던에서 열린 물리학회 회의에서 브랑리의 실험을 전시했다. 조지 민친은 브랑리 튜브가 그의 태양 전지와 같은 방식으로 헤르츠파에 반응할 수 있다는 것을 알아차리고 "''금속 분말을 포함하는 필름에 대한 전자기 방사선의 작용''"이라는 논문을 썼다.[5][6] 이 논문들을 영국 물리학자 올리버 로지가 읽고, 이를 훨씬 개선된 헤르츠파 감지기를 만들 수 있는 방법으로 보았다. 1894년 6월 1일, 올리버 로지는 헤르츠에 대한 추모 강연을 하면서 "헤르츠파"(전파)의 특성을 시연했는데, 여기에는 브랑리의 가루 튜브를 개선한 로지가 "코히러"라고 명명한 감지기를 사용하여 짧은 거리에 전송하는 것이 포함되었다. 1895년 5월, 러시아 물리학자 알렉산더 포포프는 코히러를 사용하여 "헤르츠파"(전파) 기반의 낙뢰 감지기를 만들었다. 같은 해, 이탈리아 발명가 굴리엘모 마르코니는 코히러를 기반으로 헤르츠파(전파)를 사용하는 무선 전신 시스템을 시연했다.

2. 2. 브랑리의 발견과 코히러의 등장

1890년 프랑스의 물리학자 에두아르 브랑리는 금속 및 다양한 종류의 금속 가루에 대한 미세한 전기적 전하의 영향을 조사한 논문을 발표했다. 이 논문에서 브랑리는 회로 근처에서 전기 방전이 발생하면 부착된 검류계 바늘에서 큰 편차가 나타나며, 튜브 안의 가루가 20야드 떨어진 다른 방에 있을 때도 전기 방전에 반응한다는 것을 발견했다.[1] 브랑리는 "불완전한" 금속 접촉을 기반으로 한 여러 유형의 장치를 고안했다. 브랑리의 가루 튜브는 1892년 영국에서 Dr. Dawson Turner가 에든버러에서 열린 영국 협회 회의에서 설명하면서 세상에 알려졌다.[5][6]스코틀랜드의 전기 엔지니어이자 천문학자 조지 포브스는 브랑리의 가루 튜브가 전자기파의 일종인 헤르츠파에 반응할 수 있다고 제안했다. 1893년 물리학자 W.B. 크로프트는 런던에서 열린 물리학회 회의에서 브랑리의 실험을 전시했다. 조지 민친은 브랑리 튜브가 헤르츠파에 반응할 수 있다는 것을 알아차리고 관련 논문을 썼다.[5][6]

이 논문들을 읽은 영국 물리학자 올리버 로지는 1894년 6월 1일, 헤르츠에 대한 추모 강연에서 브랑리의 가루 튜브를 개선한 "코히러"라는 감지기를 사용하여 짧은 거리에 전송하는 것을 시연했다. 1895년 5월, 러시아 물리학자 알렉산더 포포프는 코히러를 사용한 낙뢰 감지기를 만들었고, 같은 해 이탈리아 발명가 굴리엘모 마르코니는 코히러를 기반으로 한 무선 전신 시스템을 시연했다.

코히러는 무선 전신 시대의 첫 번째 수신기로 사용되었다. 전신기에서 사용은 브랑리의 발견에 기초하였으며 이후 10년 동안 다른 물리학자와 발명가들에 의해 개량되었다. 이 장치는 약간의 간격을 둔 두 개의 전극이 달린 튜브 또는 캡슐로, 전극 사이의 공간은 금속 조각들로 채워져 있다. 전파 신호가 장치에 가해지면 금속 조각들은 서로 얽히거나 응집되어 장치의 처음의 높은 저항을 감소시키고 이것으로 인해 전류가 흐르게 만든다. 수신기에서 이 전류는 소리를 만들거나 신호를 테이프에 입력시키는 등의 형태로 수신된 신호를 기록한다. 코히러 내부의 금속 조각은 신호가 끊긴 이후에도 전기를 통하게 하기 때문에 코히러는 신호가 수신될 때마다 톡톡 쳐주는 등의 방식으로 금속 조각의 응집을 끊어야 한다.

코히러는 1907년경, 전해액 검출기와 결정 검출기에 의해 수신기에서 대체되었고, 결국 쓸모없게 되었다.

2. 3. 로지의 개선과 무선 전신 발전

1894년 6월 1일, 하인리히 헤르츠 사망 몇 달 후, 올리버 로지는 헤르츠 추모 강연에서 자신이 "코히러"라고 명명한, 에두아르 브랑리의 가루 튜브를 개선한 감지기를 사용하여 "헤르츠파"(전파)의 특성을 시연하고 짧은 거리에 전송했다.[5][6] 1895년 5월, 로지의 시연을 읽은 알렉산더 포포프는 코히러를 사용하여 "헤르츠파"(전파) 기반의 낙뢰 감지기를 만들었다. 같은 해, 굴리엘모 마르코니는 코히러 기반의 헤르츠파(전파)를 사용하는 무선 전신 시스템을 시연했다. 시메온 아이젠슈타인은 1904년에 취미로 설립한 초기 실험실에서 코히러를 사용했다.[7]코히러는 1907년경 전해액 검출기와 결정 검출기 같이 더 간단하고 민감한 검출기에 의해 수신기에서 대체되어 쓸모없게 되었다.

2. 4. 쇠퇴와 현대의 응용

에두아르 브랑리가 1890년에 발표한 논문에서 금속 가루를 사용한 전기 저항 변화 현상을 상세히 다룬 이후, 코히러는 초기 무선 통신 기술 발전에 중요한 역할을 했다. 올리버 로지는 1894년 브랑리의 장치를 개선하여 "코히러"라고 명명하고, 전파를 감지하는 데 사용했다. 굴리엘모 마르코니는 코히러를 기반으로 한 무선 전신 시스템을 시연하여 1901년 대서양 횡단 무선 통신 실험에 성공했다.초기 코히러는 주로 은 전극 사이에 니켈과 은의 혼합 분말을 저진공 유리관에 넣어 만들었으며, 특성 조절을 위해 전극을 경사지게 하거나 가동 전극을 사용했다. 일본 해군의 무선기에도 사용되었고, 마르코니의 대서양 횡단 실험에는 자가디시 찬드라 보스가 발명한 수은 코히러가 사용되었다.

그러나 코히러는 불안정한 특성과 기계적 디코히어링의 한계로 인해 통신 속도가 제한적이었다. 이후 광석 검파기와 이극 진공관과 같은 더 나은 검파기가 발명되면서 코히러는 점차 쇠퇴하여 실용적인 무선 통신에서는 사용되지 않게 되었다.

1905년 휴고 건즈백은 세계 최초로 일반 대중을 대상으로 한 무선 장치 "텔림코"를 판매했는데, 이는 비동조식 불꽃 송신기와 코히러 수신기로 구성되었다. 1957년 일본의 장난감 회사 마쓰다야는 코히러 기반 수신기를 사용한 무선 조종 장난감 '라디콘' 시리즈를 출시했다.

현대에 들어 코히러는 주로 장난감이나 과학 교재용으로 사용되고 있다. 예를 들어, 마스다야의 라디오 컨트롤 버스나 학습연구사의 라디오 컨트롤 자동차 등에 사용되고 있다.

3. 작동 원리

코히러의 작동은 전기 접촉 저항 현상을 기반으로 한다. 금속 입자들이 무선 주파수 전기를 받으면 서로 응집(달라붙는 현상)하여 전기를 더 잘 전도하게 된다.

안테나에서 오는 무선 신호는 코히러의 전극에 직접 가해진다. "점" 또는 "대시" 신호에서 무선 신호가 들어오면 코히러는 전도성을 갖게 된다. 코히러의 전극은 또한 배터리로 구동되는 직류 회로에 연결되어 이어폰이나 전신 타자기에서 "딸깍" 소리를 내거나 종이 테이프에 표시하여 신호를 기록했다.

하지만 코히러의 전기 저항 감소는 무선 신호가 제거된 후에도 지속되는 문제가 있었다. 다음 신호를 즉시 수신하기 위해서는 코히러를 두드려 입자를 기계적으로 교란시켜 고저항 상태로 재설정하는 '''디코히러''' 메커니즘이 필요했다.[10]

무선파에 의한 입자의 응집 현상은 완전히 이해되지 않았지만, 최근 실험에서는 입자 사이의 작은 접촉 영역을 가로질러 흐르는 무선 주파수 전기에 의해 발생하는 마이크로 용접 현상으로 응집된다는 가설이 제시되었다.[11][3] 또한, 도체 사이의 불완전한 접합을 가로지르는 전하 운반자의 양자 터널링과 관련될 수 있다는 가설도 있다.

코히러는 보통 한 쌍의 금속 전극 사이에 금속 가루를 느슨하게 끼워 넣고, 절연 용기에 넣은 구조를 가진다. 브랑리는 "라디오 컨덕터"라고 명명했지만, 유리 등의 절연관에 전극과 금속 가루를 넣은 구조가 일반적이라 "브랑리 관"이라고도 불린다.

코히러는 전극 간 전기 저항이 높은 상태를 유지하지만, 전자기파를 받으면 저항이 감소하여 거의 단락 상태가 된다. 이 상태를 "코히어"라고 하며, 기계적인 진동이나 충격을 가해 해제해야 한다. 이러한 조작을 "디-코히어"라고 하며, 이를 위한 기구를 "디-코히어"라고 한다. 코히러와 디-코히어는 보통 일체로 사용되므로, 이 둘을 합쳐 "코히러 검파기"라고 부르는 경우가 많다.

코히러의 동작 원리는 오랫동안 여러 가설이 있었지만, 2017년 현재 거의 해명되었다.[22][23]

4. 구조 및 재료

코히러는 무선 전신 시대 초기에 사용된 수신기의 일종이다. 1890년 프랑스 물리학자 에두아르 브랑리의 발견을 바탕으로, 이후 10년 동안 여러 물리학자와 발명가들에 의해 개량되었다.

코히러는 기본적으로 두 개의 전극 사이에 금속 조각들을 채워 넣은 튜브 또는 캡슐 형태이다. 전파 신호가 가해지면 금속 조각들이 서로 엉겨 붙어 (응집) 장치의 저항을 감소시켜 전류가 흐르게 된다. 수신기에서 이 전류는 소리를 내거나 테이프에 신호를 기록하는 방식으로 수신된 신호를 나타낸다. 코히러 내부의 금속 조각들은 신호가 끊긴 후에도 계속 전기를 통하게 하기 때문에, 신호를 받을 때마다 톡톡 쳐주는 방식으로 금속 조각의 응집을 끊어야 했다.

1907년경 진공관 검파기와 같이 더 민감한 장치로 대체될 때까지 널리 사용되었다.

일반적으로 한 쌍의 금속 전극 사이에 금속 입자, 가루, 작은 조각 등(이하 금속 가루)을 느슨하게 끼워 넣고, 절연 용기 등에 넣은 구조를 코히러라고 한다. (브랑리 본인은 코히러가 아닌, "라디오 컨덕터"라고 명명했다고 한다.) 실용에 사용되는 것은 유리 등의 절연관에 전극과 금속 가루를 넣은 구조의 것이 일반적이기 때문에, 그의 이름을 따서 "브랑리 관"이라고도 한다.

1899년, 자그디시 찬드라 보스는 왕립 학회에 "전화기 검출기를 갖춘 철-수은-철 코히러" 개발을 발표했다.[14] 그는 또한 특정 전자기 수신기에 대한 특허를 받았다.[13]

4. 1. 구조

실용적인 수신기에 사용된 코히러는 유리관이었으며, 때로는 진공 처리되었고, 날카롭게 자른 금속 가루(주로 은과 니켈)로 채워져 있었다. 은 전극은 양쪽 끝에서 금속 입자와 접촉했다. 일부 코히러에서 전극은 기울어져 있어서, 튜브를 긴 축을 중심으로 회전시켜 입자가 차지하는 간격의 폭을 변경하여 감도를 조정할 수 있었다.[12]작동 시 코히러는 두 개의 별도 전기 회로에 포함된다. 하나는 안테나-접지 회로이고, 다른 하나는 배터리-사운더 릴레이 회로이다. 안테나-접지 회로에서 오는 라디오 신호는 코히러를 "켜서" 배터리-사운더 회로에서 전류가 흐르도록 하여 사운더를 활성화한다. 코일은 RF 초크로 작용하여 RF 신호 전력이 릴레이 회로를 통해 새는 것을 방지한다.[12]

코히러의 한 전극은 안테나에 연결되고 다른 전극은 접지에 연결된다. 배터리와 릴레이의 직렬 조합도 두 전극에 부착된다. 스파크 갭 송신기에서 신호가 수신되면 금속 가루가 서로 달라붙어 코히러의 저항이 감소한다. 코히러가 더 잘 전도되면 배터리는 코히러를 통해 충분한 전류를 공급하여 릴레이를 활성화하고, 릴레이는 배터리를 전신 사운더에 연결하여 클릭 소리를 낸다. 일부 응용 분야에서는 약한 신호에 훨씬 더 민감한 한 쌍의 헤드폰이나, 신호의 점과 대시를 종이에 기록하는 모스 기록기가 전신 사운더를 대체했다.[12]

신호가 제거된 후에도 금속 가루가 계속 달라붙어 전도되는 문제를 해결하기 위해, 각 신호가 도착한 후 코히러를 두드리거나 흔들어 금속 가루를 흔들어 코히러의 저항을 원래 값으로 높였다. 이 장치를 '''디코히러'''라고 불렀다. 이 과정은 장치를 "디코히링"한다고 불렸으며, 이 구성 요소가 널리 사용되는 동안 많은 혁신이 이루어졌다. 예를 들어 테슬라는 튜브가 축을 따라 계속 회전하는 코히러를 발명했다.[12]

나중에 실용적인 수신기에서 디코히러는 전기 벨과 유사한 클래퍼였으며, 코히러 전류 자체에 의해 전원이 공급되는 전자기석으로 작동했다. 라디오파가 코히러를 켜면 배터리의 직류 전류가 전자기석을 통해 흐르면서 암을 당겨 코히러를 두드리게 했다. 이렇게 하면 코히러가 비전도 상태로 돌아가 전자기석 전류가 꺼지고 암이 다시 튀어 올랐다. 라디오 신호가 계속 존재하면 코히러가 즉시 다시 켜져 클래퍼를 당겨 다시 두드리게 된다. 그 결과 라디오 신호가 켜져 있는 동안, 즉 모스 부호 신호의 "점"과 "대시" 동안 클래퍼가 끊임없이 "떨리는" 현상이 발생했다.[12]

4. 2. 재료

실용적인 수신기에 사용된 코히러는 유리관이었으며, 때로는 진공 처리되었고, 날카롭게 자른 금속 가루(주로 은과 니켈)로 채워져 있었다. 은 전극은 양쪽 끝에서 금속 입자와 접촉했다. 일부 코히러는 전극을 기울여 입자가 차지하는 간격의 폭을 튜브를 긴 축을 중심으로 회전시켜 조정할 수 있었고, 따라서 당시 조건에 대한 감도를 변경할 수 있었다.

전극에 적합한 재료는 습도 등 환경의 영향을 최대한 받지 않는 것이 좋으며, 금속 분말에 적합한 재료는 그 표면에 환경의 영향을 최대한 받지 않는 얇은 막, 즉 터널 현상을 일으키는 정도의 박막을 형성하는 것이다. 니켈과 알루미늄이 대표적이지만, 아연, 철, 황동 등의 합금과 그 외 다수의 전도성 재료로도 현상 및 동작을 확인할 수 있다.

5. 응용

코히러는 발명 당시 다른 편리한 검파기가 없었기 때문에 각국에서 개량 및 생산되어 무선 통신(전신)에 널리 사용되었다. 초기 코히러는 주로 은 전극 사이에 니켈과 은의 혼합 분말을 느슨하게 끼우고, 습도 등 환경 영향을 줄이기 위해 저진공 유리관에 봉입한 형태였다. 금속 분말 간, 그리고 금속 분말과 전극의 접촉 상태에 따라 특성이 변했기 때문에, 이 유형의 코히러는 전극과 금속 분말의 접촉면을 경사지게 하여 관을 회전시켜 특성을 조절할 수 있도록 고안된 경우가 많았다. (전극이 경사지면 금속 분말이 흩어지기 쉽고 디코히어링이 용이하다.) 그 외에 가동 전극으로 특성을 조절하는 경우도 있었다.

코히러는 초기 마르코니사(Marconi Company)의 무선 전신기나 러일 전쟁 당시 일본 해군의 무선기에 사용되었다. 굴리엘모 마르코니가 1901년(메이지 34년) 12월 대서양 횡단 무선 통신 실험에 사용한 코히러는 인도의 자가디시 찬드라 보스가 발명한 디코히어링이 필요 없는 수은 코히러를 응용한 것으로, 일종의 반도체 다이오드이다.

1905년 11월, 미국의 휴고 건즈백은 세계 최초로 일반 대중을 대상으로 통신 판매를 시작한 무선 장치 "텔림코"를 출시했다. 텔림코는 비동조식의 일반적인 불꽃 간극 송신기와 비동조식 코히러 검파기 수신기를 한 쌍으로 구성한 제품이었다.

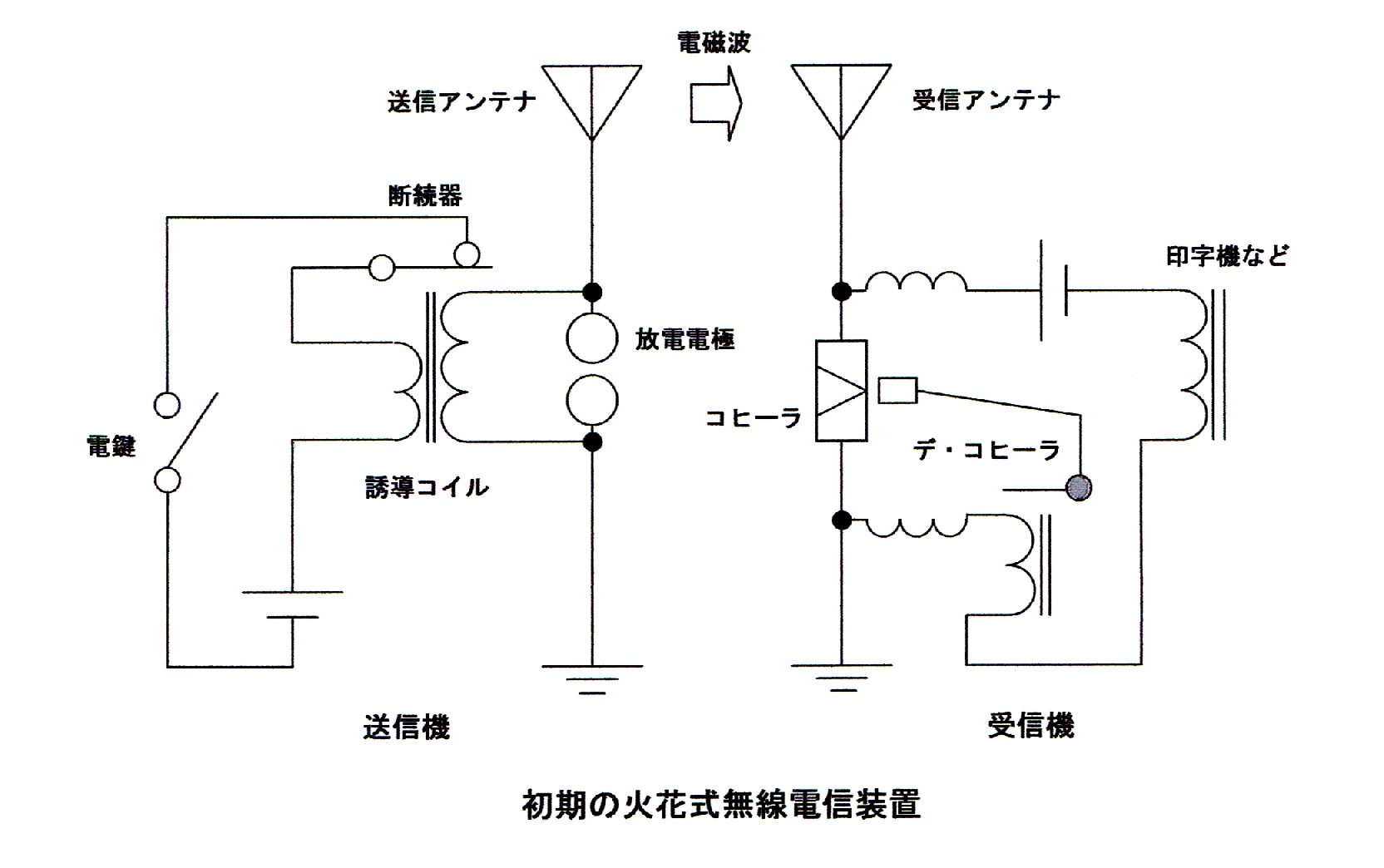

위 그림은 텔림코를 비롯한 초기 비동조식 불꽃 무선 전신 장치의 모델이다. 송신기의 전신기를 켜면(ON), 유도 코일 1차 측에 전류가 흐르고 단속기의 접점이 열린다. 단속기 접점이 열리면 유도 코일 1차 측 전류가 끊어지고, 단속기 접점은 다시 닫힌다. 이 접점 개폐에 의해 유도 코일 2차 측에 큰 전압이 발생하여 방전 전극에 불꽃 방전이 일어난다. 이 불꽃 방전에 의해 전자기파가 발생하고, 송신 안테나에서 전자기파가 공간으로 방사된다. 전신기가 켜져 있는 동안 단속기 접점은 짧은 시간에 개폐를 반복하므로, 전신기가 켜져 있는 동안 전자기파는 계속 방사된다. 전신기를 켜는 시간을 조절함으로써 전자기파 방사 시간을 조절할 수 있다. 이 시간 변경 방식을 모스 부호로 하면, 전자기파의 ON/OFF 형태로 문자 정보를 송출할 수 있다. 수신기에서는 수신 안테나가 이 전자기파를 수신하고, 코히러가 단락 상태가 되어 회로가 닫히고 인쇄기 등이 동작하여 전자기파의 도래를 검출하며, 디코히어링이 작동하여 코히러를 디코히어링한다. 인쇄기 등의 동작은 전자기파의 ON/OFF를 반영하므로, 모스 부호를 다시 문자로 변환할 수 있다.

코히러 검파기는 무선 전신처럼 전파를 검출하는 "검파"에만 사용할 수 있었고, 특성이 불안정하며, 기계적인 디코히어링 동작 등으로 통신 속도에 한계가 있는 등 많은 단점이 있었다. 이후 성능이 더 우수하고 무선 전화의 복조(관례적으로 "검파"라고도 불림) 기능에도 사용할 수 있는 광석 검파기와 이극 진공관(다이오드)이 발명되면서 코히러는 점차 쇠퇴하여 실용적인 무선 통신에서는 사용되지 않게 되었다. 그러나 장난감이나 교재용으로는 오랫동안 사용되었는데, 1937년 아사히야에서 출판된 과학 잡지 과학과 모형에 불꽃 송신기와 코히러 검파기를 이용한 과학 모형 제작 기사가 게재되기도 했다. 1955년에는 마스다야에서 발매된 라디오 컨트롤 버스, 그리고 최근에는 과학 교재 (학습연구사의 라디오 컨트롤 자동차 등)에도 사용되고 있다. 또한 실험용 과학 교재로도 이용되고 있다.[28]

6. 한계

코히러는 임계 전압 감지기였기 때문에 스파크 갭 송신기의 충격 신호와 다른 충격적인 전기적 잡음을 구별하는 데 어려움이 있었다.[15]

코히러는 조정하기 까다로웠고 민감도도 낮았다. 또한, "탈코히러" 메커니즘이 분당 12~15단어의 모스 부호 수신 속도로 제한했지만, 전신 기사는 분당 50단어, 종이 테이프 기계는 분당 100단어로 전송할 수 있었다는 점도 문제였다.[16][17]

더 중요한 점은 코히러가 AM (라디오) 전송을 감지할 수 없었다는 것이다. 코히러는 라디오파의 존재 또는 부재를 나타내는 단순한 스위치로서 무선 전신 송신기의 온-오프 키잉은 감지할 수 있었지만, 20세기 초에 실험이 시작된 AM 라디오 전화 신호의 파형을 정류하거나 복조할 수는 없었다. 이 문제는 1902년경 레지널드 페슨덴이 개발한 열선 배러터와 전해질 검출기의 정류 기능으로 해결되었다.

참조

[1]

서적

Electronics Engineer's Reference Book

Butterworth-Heinemann

[2]

서적

The letters of Faraday and Schoenbein 1836-1862: With notes, comments and references to contemporary letters

Williams & Norgate

[3]

논문

Electrical conductivity in granular media and Branly's coherer: A simple experiment

[4]

서적

History of Wireless

[5]

서적

Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion

MIT Press

[6]

논문

The Development of the Coherer And Some Theories of Coherer Action

https://books.google[...]

Munn and Company

[7]

웹사이트

Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов

https://www.companyb[...]

Directory of enterprises, companies and firms of St. Petersburg

2024-09-27

[8]

서적

Planar Microwave Engineering: A Practical Guide to Theory, Measurement, and Circuits

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[9]

논문

Radio Controlled Toys Use Spark Gap

http://www.americanr[...]

McGraw-Hill

2015-11-11

[10]

웹사이트

Early Electromechanical Circuits

https://hackaday.com[...]

2017-02

[11]

논문

Nonlinear electrical conductivity in a 1D granular medium

[12]

특허

Electric Signaling System

1907-02-05

[13]

웹사이트

Jagadish Chandra Bose: The Real Inventor of Marconi’s Wireless Receiver

https://web.archive.[...]

[14]

논문

Sir J. C. Bose's Diode Detector Received Marconi's First Transatlantic Wireless Signal of December 1901 (The "Italian Navy Coherer" Scandal Revisited)

https://zenodo.org/r[...]

1998-01

[15]

논문

The crystal detector

http://www.crystalra[...]

Inst. of Electrical and Electronic Engineers

2010-03-14

[16]

논문

Wireless Telegraphy To-Day

https://books.google[...]

The Review of Reviews Co.

2016-01-02

[17]

서적

The Continuous Wave: Technology and American Radio, 1900-1932

https://books.google[...]

Princeton Univ. Press

2014

[18]

특허

特許公開平9-180911

[19]

특허

特許公開2000-55960

[20]

특허

特許公開2002-221542

[21]

특허

USP5,399,962

[22]

특허

高機能性素材を用いたコヒーラおよびこれを用いた雷検知器並びに雷地絡器(特許第4295698号)

[23]

특허

コヒーラ型サージアブソーバ(特許第4519059号)

[24]

특허

ショットキー接合型不揮発性メモリ(特許第3897754号)

[25]

기타

抵抗変化型不揮発メモリセル動作時の内部構造と抵抗変化に関する研究

北海道大学

2014-09-25

[26]

논문

Nonlinear electrical conductivity in a 1D granular medium

[27]

웹사이트

ニコラ・テスラによる無線操縦船舶の実演

http://www.teslasoci[...]

[28]

웹사이트

圧電素子とコヒーラによる電波の送受信実験

http://www.saga-ed.j[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com