대서양

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대서양은 그리스 신화의 아틀라스에서 유래된 이름으로, 중앙대서양 해령을 중심으로 해저 지형이 특징적이며, 판게아 대륙 분열로 해저가 확장되었다. 대서양은 평균적으로 염분 농도가 높으며, 멕시코 만류와 같은 해류의 영향으로 기후에 영향을 미친다. 역사적으로 대서양은 대항해 시대를 거쳐 무역과 교류의 중심지였으며, 19세기 이후 미국과 유럽을 잇는 중요한 항로가 되었다. 대서양은 석유, 어류 등 경제적 자원을 제공하지만, 해양 오염, 남획, 기후 변화 등 다양한 환경 문제에 직면해 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대양 - 태평양

태평양은 아시아와 아메리카 대륙 사이에 위치하며 지구 표면의 약 1/3을 차지하는 세계 최대의 해양으로, 다양한 부속해와 섬, 해류를 포함하며 마리아나 해구가 있는 등 해양 오염과 환경 문제에 직면해 있다. - 대양 - 남극해

남극해는 남극 대륙을 둘러싸고 남위 60도 이남으로 간주되지만 국가별 해석이 다양하며, 남극 순환류와 독특한 해수 특성, 혹독한 기후, 풍부한 생물 다양성을 지니고 수산 및 광물 자원이 풍부하나 환경 문제에 직면하여 국제적인 보호 노력이 필요하다. - 대서양 - 버뮤다 삼각지대

버뮤다 삼각지대는 플로리다 해협, 버뮤다, 푸에르토리코를 잇는 삼각형 해역으로, 선박과 항공기 실종으로 '마의 삼각 해역'이라 불리지만, 과장 및 허구임이 밝혀졌고 정확한 원인은 불명확하며 자연적 요인과 초자연적 설명이 존재한다. - 대서양 - SOSUS

SOSUS는 냉전 시기 미국 해군이 개발한 해저 음향 감시 시스템으로, 해저에 설치된 수중 청음기를 통해 잠수함을 탐지하고 냉전 종식 후에는 해양 연구에도 활용되었다.

2. 어원

"대서양(Atlantic Ocean)"이라는 명칭은 그리스 신화의 아틀라스(Atlas)에서 유래되었다.[4] 이는 '아틀라스의 바다'라는 뜻으로, 헤라클레스의 기둥 너머의 바다를 가리키며 모든 육지를 둘러싸고 있는 바다의 일부로 여겨졌다.[6] 고대 그리스인들은 대서양을 세상의 서쪽 끝에 있는 거대한 바다로 여겼으며, 초기 그리스 선원들과 문학에서는 세계를 둘러싼 거대한 강인 오케아누스로 알려졌다.[8] 그리스인들에게 잘 알려진 지중해와 흑해와는 대조적이다.[8]

19세기 중반까지 남대서양은 고대 에티오피아에서 유래한 '에티오피아 해'라는 명칭으로도 불렸다.[9] 대항해 시대 동안, 대서양은 영국 지도 제작자들에게 '''대서양'''으로도 알려져 있었다.[10]

thumb 클레어 섬 해안에 부딪히는 대서양 (참고: 전경에 뒤집힌 토착 커러치 보트)]]

영어권에서는 대서양 북부를 '''연못'''이라는 완곡어법 또는 반어적 축소의 한 형태로 표현하기도 한다.[11] 이 용어는 "연못 이쪽"이나 "연못 저쪽"과 같이 주로 "연못 건너편"에서 일어나는 사건이나 상황을 언급할 때 사용되며, 바다 자체를 논의하는 데는 거의 사용되지 않는다.[11]

명나라 말기 중국에서는 1602년 예수회 선교사 마테오 리치가 세계지도 『곤여만국전도』를 제작하면서 포르투갈 서해안에 "대서양"이라는 표기를 했다.[110] 이 지도는 일본에도 전래되었고, 1698년경에 쓰여진 시부카와 하루미의 『세계도』(世界図)에서는 포르투갈 연안에 "대서양"이라고 기록되어 있다.[110]

3. 지리

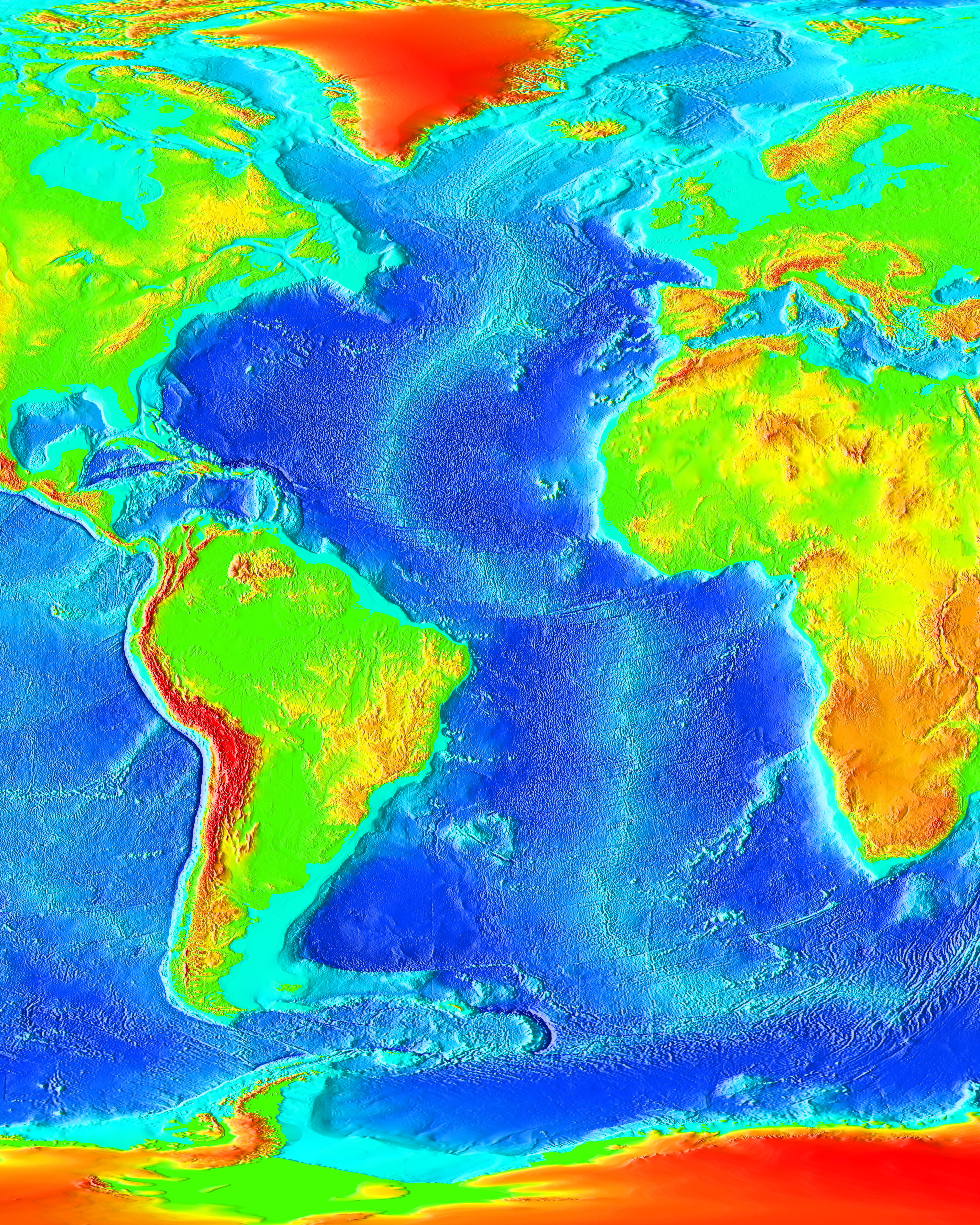

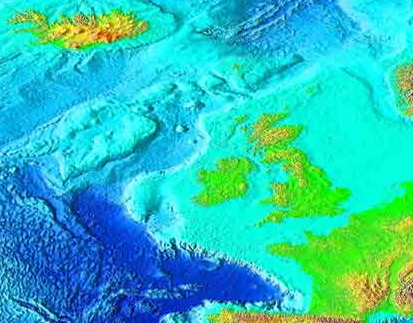

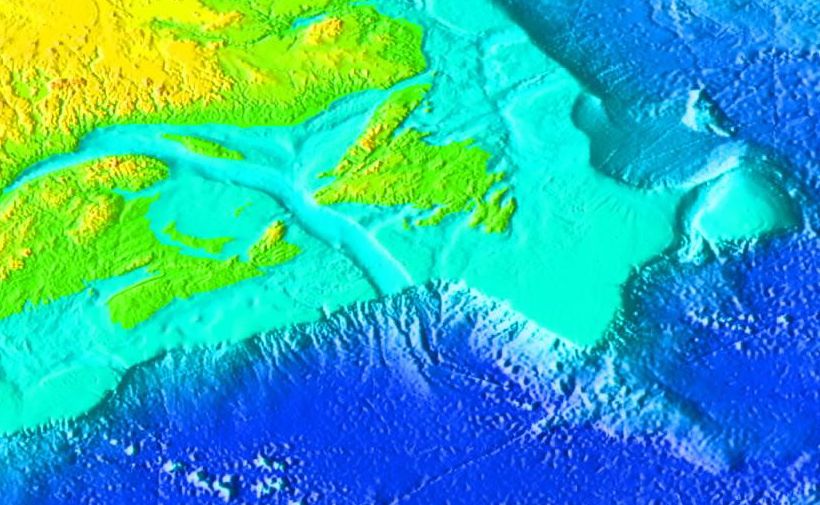

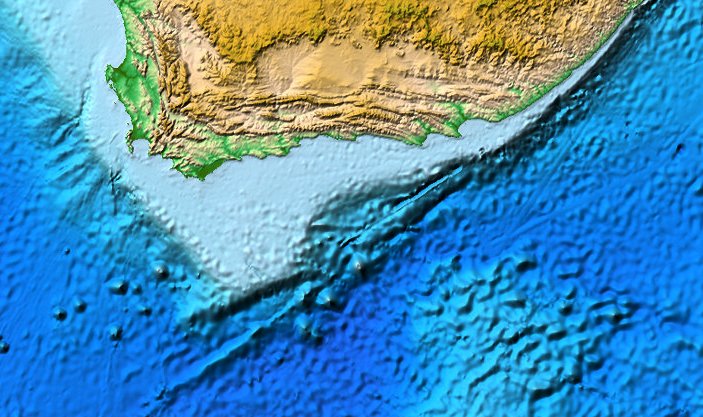

대서양의 해저지형은 해저 산맥인 중앙대서양 해령(MAR)이 지배적이다.[24] 중앙대서양 해령은 아이슬란드에서 남위 58도까지 대서양의 거의 중앙부를 남북으로 약 16,000km에 걸쳐 이어지는 해저 산맥이다.[24] 이 해령은 북극에서 남쪽으로 87°N 또는 북극에서 300km 지점에서부터 남극 부근의 부베 섬(54°S)까지 이어진다.[24] 해령(海底にある山脈) 정상부의 평균 수심은 2700m이다. 중앙 해령은 대부분의 길이에 걸쳐 2000m 이상의 높이에 이른다.[25] 해령 정상의 수심은 대부분의 지역에서 2700m 미만이며, 해령의 바닥은 그보다 세 배 더 깊다.[27]

트라이아스기에 판게아 초대륙이 판 운동에 의해 남북 아메리카 대륙과 유럽·아프리카 대륙으로 분열되면서 대서양 해저가 확장되었다. 중앙 해령은 맨틀에서 마그마가 분출된 곳으로, 현재도 마그마 분출이 활발하게 일어나고 있다. 중앙해령은 주변 해저보다 2-3km 높이 솟아 있으며, 그 열곡은 북대서양에서는 북아메리카 판과 유라시아 판 사이의, 남대서양에서는 남아메리카 판과 아프리카 판 사이의 발산 경계이다.[26] 중앙해령은 아이슬란드의 에이야프야들라이외퀴들에서 현무암질 용암을, 해저에서는 베개 용암을 생성한다.[26]

태평양과 비교하면, 해령(大西洋中央海嶺を除く)이나 해산의 발달이 부족하다. 대서양은 거의 대서양 중앙 해령의 작용만으로 형성된 대양이며, 이 때문에 양안의 해안선은 해령이 형성되어 분열되기 이전의 형태를 남기고 있다. 즉, 중앙 해령을 중심으로 양쪽 대륙 해안선이 유사한 형태를 띠고 있다. 이 해안선의 유사성은 알프레트 베게너에게 대륙 이동설을 생각하게 하고, 판구조론 이론을 발전시키는 계기가 되었다.[24]

해저에 진흙이나 모래 또는 생물 유해가 퇴적되어 있는 것은 다른 대양과 마찬가지이지만, 대서양은 다른 대양과 비교하여 수심이 얕은 곳이 많다. 대서양 연안부에서는 하천 등에 의해 육지에서 운반된 물질이 쌓여 두껍게 퇴적되어 있다. 그리고 외양(遠洋)에는 입자가 고운 적색 점토, 연니(軟泥)(플랑크톤 사체 등)가 퇴적되어 있다. 이러한 대서양의 퇴적물은 최대 약 3300m 퇴적되어 있다. 대서양의 퇴적물은 태평양의 퇴적물과 비교하면 매우 두껍다. 그 이유로는 태평양에 비해 대서양이 좁고, 퇴적물의 주된 공급원인 육지에서 어디든 멀리 떨어져 있지 않다는 점, 태평양에 비해 유입되는 큰 강이 많고, 하천의 유역 면적도 넓어 하천이 침식하여 운반해 온 많은 토사 등이 유입되는 점 등을 들 수 있다.[106] 대서양으로 유입되는 하천 중에서 토사 유입량이 가장 많은 것은 아마존 강으로, 연간 14억 톤 이상의 토사를 대서양으로 운반한다.

또한, 해저에는 망간단괴와 같은 자생 금속 광물도 볼 수 있다. 망간단괴는 대서양의 심해부에 널리 분포하지만, 특히 남대서양에 많다.

대서양 해저지형을 탐사하기 위한 탐험으로는 챌린저호 탐험과 독일 메테오르 탐험이 있다.[24] 1870년대 챌린저호 탐험은 현재 중앙해령으로 알려진 것의 일부를 발견했다.[30] 나머지 해령은 1920년대에 음향 측심 장비를 사용한 독일 메테오르 탐험에 의해 발견되었다.[31] 1950년대 중앙해령의 탐사는 해저 확장설과 판 구조론의 일반적인 수용으로 이어졌다.[24] 2001년 기준으로, 컬럼비아 대학교의 라몬트-도허티 지구 관측소와 미국 해군 수로국이 해양에 대한 연구를 수행하고 있다.[33]

3. 1. 해저 지형

대서양의 해저지형은 해저 산맥인 중앙대서양 해령(MAR)이 지배적이다.[24] 중앙대서양 해령은 아이슬란드(アイスランド)에서 남위 58도까지 대서양의 거의 중앙부를 남북으로 약 16,000km에 걸쳐 이어지는 해저 산맥이다.[24] 이 해령은 북극에서 남쪽으로 87°N 또는 북극에서 300km 지점에서부터 남극 부근의 부베 섬(54°S)까지 이어진다.[24] 해령(海底にある山脈) 정상부의 평균 수심은 2700m이다. 중앙 해령은 대부분의 길이에 걸쳐 2000m 이상의 높이에 이른다.[25] 해령 정상의 수심은 대부분의 지역에서 2700m 미만이며, 해령의 바닥은 그보다 세 배 더 깊다.[27]

트라이아스기(三畳紀)에 판게아 초대륙(パンゲア超大陸)이 판(プレート) 운동에 의해 남북 아메리카 대륙과 유럽·아프리카 대륙으로 분열되면서 대서양 해저가 확장되었다. 중앙 해령은 맨틀에서 마그마가 분출된 곳으로, 현재도 마그마 분출이 활발하게 일어나고 있다. 중앙해령은 주변 해저보다 2-3km 높이 솟아 있으며, 그 열곡은 북대서양에서는 북아메리카 판과 유라시아 판 사이의, 남대서양에서는 남아메리카 판과 아프리카 판 사이의 발산 경계이다.[26] 중앙해령은 아이슬란드의 에이야프야들라이외퀴들에서 현무암질 용암을, 해저에서는 베개 용암을 생성한다.[26]

태평양과 비교하면, 해령(大西洋中央海嶺を除く)이나 해산(海山)의 발달이 부족하다. 대서양은 거의 대서양 중앙 해령의 작용만으로 형성된 대양이며, 이 때문에 양안의 해안선은 해령이 형성되어 분열되기 이전의 형태를 남기고 있다. 즉, 중앙 해령을 중심으로 양쪽 대륙 해안선이 유사한 형태를 띠고 있다. 이 해안선의 유사성은 알프레트 베게너(アルフレート・ヴェーゲナー)에게 대륙 이동설(大陸移動説)을 생각하게 하고, 판구조론(プレートテクトニクス) 이론을 발전시키는 계기가 되었다.[24]

해저에 진흙이나 모래 또는 생물 유해가 퇴적(堆積)되어 있는 것은 다른 대양과 마찬가지이지만, 대서양은 다른 대양과 비교하여 수심이 얕은 곳이 많다. 대서양 연안부에서는 하천(河川) 등에 의해 육지에서 운반된 물질이 쌓여 두껍게 퇴적되어 있다. 그리고 외양(遠洋)에는 입자가 고운 적색 점토, 연니(軟泥)(플랑크톤 사체 등)가 퇴적되어 있다. 이러한 대서양의 퇴적물은 최대 약 3300m 퇴적되어 있다. 대서양의 퇴적물은 태평양의 퇴적물과 비교하면 매우 두껍다. 그 이유로는 태평양에 비해 대서양이 좁고, 퇴적물의 주된 공급원인 육지에서 어디든 멀리 떨어져 있지 않다는 점, 태평양에 비해 유입되는 큰 강이 많고, 하천의 유역 면적(流域面積)도 넓어 하천이 침식하여 운반해 온 많은 토사 등이 유입되는 점 등을 들 수 있다.[106] 대서양으로 유입되는 하천 중에서 토사 유입량이 가장 많은 것은 아마존 강으로, 연간 14억 톤 이상의 토사를 대서양으로 운반한다.

또한, 해저에는 망간단괴(マンガン団塊)와 같은 자생 금속 광물(自生金属鉱物)도 볼 수 있다. 망간단괴는 대서양의 심해부에 널리 분포하지만, 특히 남대서양에 많다.

대서양 해저지형을 탐사하기 위한 탐험으로는 챌린저호 탐험과 독일 메테오르호 탐험이 있다.[24] 1870년대 챌린저호 탐험은 현재 중앙해령으로 알려진 것의 일부를 발견했다.[30] 나머지 해령은 1920년대에 음향 측심 장비를 사용한 독일 메테오르 탐험에 의해 발견되었다.[31] 1950년대 중앙해령의 탐사는 해저 확장설과 판 구조론의 일반적인 수용으로 이어졌다.[24] 2001년 기준으로, 컬럼비아 대학교의 라몬트-도허티 지구 관측소와 미국 해군 수로국이 해양에 대한 연구를 수행하고 있다.[33]

3. 2. 해수

대서양은 평균적으로 가장 염분이 높은 주요 대양이다.[33] 외양의 표층수 염분은 질량 기준으로 1,000분의 33에서 37(3.3~3.7%)이며, 위도와 계절에 따라 변화한다.[33] 평균 염분 농도는 35.3‰이다. 증발, 강수, 강 유입 및 해빙 용융은 표면 염분 값에 영향을 미치는데, 강우량이 많은 적도 부근과 극지방, 강물이 유입되는 연안 지역은 염분 농도가 낮고, 증발량이 많은 북위 25° 부근과 적도 남쪽은 높다.[33]

표층 수온은 위도, 해류, 계절에 따라 변화하며, 태양 에너지의 위도 분포를 반영하여 -2℃에서 30℃ 이상까지 다양하다.[33] 최고 수온은 적도 북쪽에서 나타나고, 최저 수온은 극지방에서 나타난다. 중위도에서는 최대 수온 변화 지역으로, 수온이 7–8℃ 정도 변할 수 있다.[33] 10월부터 6월까지는 래브라도 해, 덴마크 해협, 발트해 표면이 해빙으로 덮여 있다.[33] 코리올리 효과로 인해 북대서양의 물은 시계 방향으로 순환하고, 남대서양의 물은 시계 반대 방향으로 순환한다. 대서양의 남쪽 조류는 반일주조, 즉 24시간마다 두 번의 만조가 발생한다. 북위 40도 이상의 위도에서는 북대서양 진동으로 알려진 동서 진동이 발생한다.[33]

대서양의 높은 표면 염분은 인도양의 염분이 많은 물을 남대서양으로 가져오는 아굴하스 해류 유출/소용돌이와, 아열대 대서양의 물을 증발시켜 태평양으로 수출하는 "대기 다리"에 의해 유지된다.[34]

대서양은 온도와 염분이 뚜렷하게 다른 네 가지 주요 표층 수괴로 구성된다. 북쪽 대서양 최북단의 아북극 대서양 표층수는 아북극 중층수와 북대서양 중층수의 근원이다. 서쪽 부분은 멕시코 만류의 영향을 강하게 받으므로 상층이 하부의 더 낮은 염분의 아극 중층수에 더 가깝기 때문에 북대서양 중층수는 동쪽과 서쪽 북대서양 중층수로 나눌 수 있다. 지중해 해수와의 근접성으로 인해 동쪽 해수의 염분이 더 높다. 북대서양 중층수는 북위 15도에서 남대서양 중층수로 흘러간다.[36]

중층수는 다섯 가지가 있다. 아극 위도에서 형성된 네 가지 저염분수와 증발을 통해 형성된 하나의 고염분수이다. 북극 중층수는 북쪽에서 흘러 그린란드-스코틀랜드 해협 남쪽의 북대서양 심층수의 근원이 된다. 이 두 중층수는 서쪽과 동쪽 분지에서 염분이 다릅니다. 북대서양의 넓은 염분 범위는 북쪽 아열대 환류의 비대칭성과 라브라도 해, 노르웨이-그린란드 해, 지중해 및 남대서양 중층수 등 광범위한 여러 근원의 기여로 인해 발생한다.[36]

북대서양 심층수(NADW)는 네 가지 수괴의 복합체로, 두 가지는 대양의 심층 대류(고전적 라브라도 해수 및 상부 라브라도 해수)를 통해 형성되고, 두 가지는 그린란드-아이슬란드-스코틀랜드 해협(덴마크 해협 및 아이슬란드-스코틀랜드 월류수)을 가로지르는 고밀도 해수의 유입으로 형성된다. 지구를 가로지르는 경로를 따라 NADW의 구성은 다른 수괴, 특히 남극 저층수와 지중해 월류수의 영향을 받는다.[37] NADW는 따뜻한 천해수의 북쪽 대서양으로의 유입으로 유럽의 변칙적인 온난 기후를 담당한다. NADW 형성의 변화는 과거의 지구 기후 변화와 관련이 있다. 인공 물질이 환경에 유입된 이후, 1960년대 핵무기 실험의 삼중수소와 방사성 탄소 및 프레온을 측정하여 NADW의 경로를 추적할 수 있다.[38]

대서양의 평균 수온은 4℃이다. 남위 50° 부근에는 표층 부근의 해수온이 갑자기 2~3℃ 변하는 해류 경계가 존재하며, 이곳은 남극 수렴대라고 불린다.[107] 참고로, 이 남극 수렴대는 인도양과 태평양에도 존재하며, 인도양의 경우에도 남위 50° 부근이지만, 태평양은 남위 60° 부근으로 위치가 크게 다르다.[108] 또한, 속해인 지중해는 고온 건조 지역에 있기 때문에 고온·고염분이지만, 지브롤터 해협을 통해 흘러나온 물은 비중이 무겁기 때문에 침강하면서 수천 km에 걸쳐 특징을 유지한다.

3. 3. 해류

대서양의 표층 해류는 코리올리 효과에 의해 북대서양에서는 시계 방향으로, 남대서양에서는 반시계 방향으로 순환한다.[33] 북위 40도 이상의 고위도에서는 북대서양 진동의 영향으로 해류의 동서 진동이 나타난다.[33]

북대서양에는 멕시코 만류, 북대서양 해류, 카나리아 해류, 북적도 해류가 시계 방향으로 순환하는 북대서양 아열대 환류가 존재한다.[33] 멕시코 만류는 해터러스 곶에서 북동쪽으로 북아메리카 해안을 따라 흐르다가 뉴펀들랜드 대륙붕에서 북쪽으로 흐르는 북대서양 해류로 이어진다.[39] 이 해류 시스템은 북대서양으로 따뜻한 물을 수송하여 유럽의 기후를 온난하게 만드는 주요 요인 중 하나이다.[39] 특히 멕시코 만류의 영향으로 영국과 유럽 대륙 서해안은 서안 해양성 기후를 보인다.[109] 반면, 카나리아 해류는 한류이기 때문에 인근 해안에 사하라 사막과 같은 서안 사막을 형성한다.[109]

북대서양 아열대 환류 북쪽에는 사이클론성 북대서양 아한대 소용돌이가 존재하며, 이는 열염 순환의 중요한 부분을 형성한다.[40][41] 이 소용돌이의 동쪽 부분에는 북대서양 해류의 와류 지류가 포함되어 북동 대서양으로 따뜻하고 염분이 높은 해수를 운반한다.[41] 이 해수는 겨울에 냉각되어 그린란드 동쪽 대륙 사면을 따라 복귀 해류를 형성하고, 래브라도 해의 대륙 주변부를 따라 흐르는 강력한 해류로 이어진다.[41] 이 해수의 3분의 1은 북대서양 심층수(NADW)를 구성하며, 이는 다시 자오선 순환(MOC)에 영향을 미친다.[41]

남대서양에는 남적도 해류, 브라질 해류, 남대서양 해류, 벵겔라 해류가 반시계 방향으로 순환하는 남대서양 아열대 환류가 존재한다.[33] 아프리카 동해안에는 작은 사이클론성 앙골라 소용돌이가 존재한다.[42] 벵겔라 해류는 나미비아 해안에 나미브 사막을 형성하는 원인이 된다.[109]

북대서양 극해에서 냉각된 해수는 북대서양 심층수로서 침강하여 대서양 심층류로 남하하며, 이는 지구 전체를 순환하는 해수 대순환의 시작점이다.[109] 이 해류 순환은 지구 기후에 큰 영향을 미친다.[109] 한편, 북대서양 중앙부의 사르가소 해는 뚜렷한 해류가 없는 지역으로, 주변 해류에서 모여든 해조류가 많아 범선 시대에는 항해의 난관으로 알려져 있었다.[109]

3. 4. 유입 하천

남아메리카 대륙에서는 아마존강(Amazonas)이 대서양으로 유입되는 가장 큰 강이다. 그 외에도 오리노코강(Orinoco), 라플라타강(Río de la Plata), 상프란시스쿠강(São Francisco) 등이 대서양으로 흘러든다. 특히 라플라타강은 남아메리카 대륙 남부 대부분을 유역으로 가지며, 아마존강 유역과 남아메리카 대륙을 이분하는 광대한 유역 면적을 가진다. 북아메리카 대륙에서는 세인트로렌스강(Saint Lawrence River)이 가장 중요한 유입 하천이다. 세인트로렌스강은 오대호를 수원으로 하여 광대한 유역 면적을 가진다. 그 외에도 허드슨강(Hudson River) 등이 대서양으로 유입된다. 아프리카 대륙에서는 서아프리카의 니제르강(Niger River)과 중앙아프리카의 콩고강(Congo River)이 특히 크다. 그 외에도 세네갈강(Senegal River), 오렌지강(Orange River) 등 여러 하천이 흘러든다. 유럽 대륙에서는 과달키비르강(Guadalquivir), 타호강(Tajo), 두에로강(Douro), 지롱드강(Gironde), 루아르강(Loire) 등이 대서양으로 유입된다.

4. 생물

대서양은 판구조론에 의해 만들어진 새로운 바다이기 때문에 다른 대양에 비해 생물 종 다양성이 낮은 편이다. 남북의 극지에서만 다른 해양과 연결되어 있어 생물의 이동이 어렵기 때문이다. 심지어 대서양의 어류 총 종수보다 아마존강의 담수어 종수가 더 많다는 주장도 있다.

대서양 각지에는 어장이 산재하지만, 특히 북대서양은 멕시코 만류가 한랭한 지역까지 흘러들어가 해수의 혼합이 일어나 세계적인 어장이 형성된다. 멕시코 만류와 래브라도 해류가 만나는 뉴펀들랜드 해안의 그랜드뱅크[33], 북해, 아이슬란드 해안 등이 좋은 어장이다. 북대서양의 생산성은 전반적으로 높지만, 사르가소 해는 빈영양 상태로 어획량이 매우 적다. 하지만 이곳은 뱀장어의 산란 장소이며, 유럽 뱀장어와 아메리카 뱀장어는 여기서 산란하고 성장한 후 각 대륙으로 향한다.

남대서양은 벵겔라 해류 부근에 용승역이 있어 아프리카 연안은 풍요로운 어장이다. 남아메리카 연안도 생산성이 낮지 않지만, 대양 중앙부에는 멕시코 만류처럼 풍부한 영양분을 포함한 해류가 존재하지 않아 생산성이 매우 낮다.

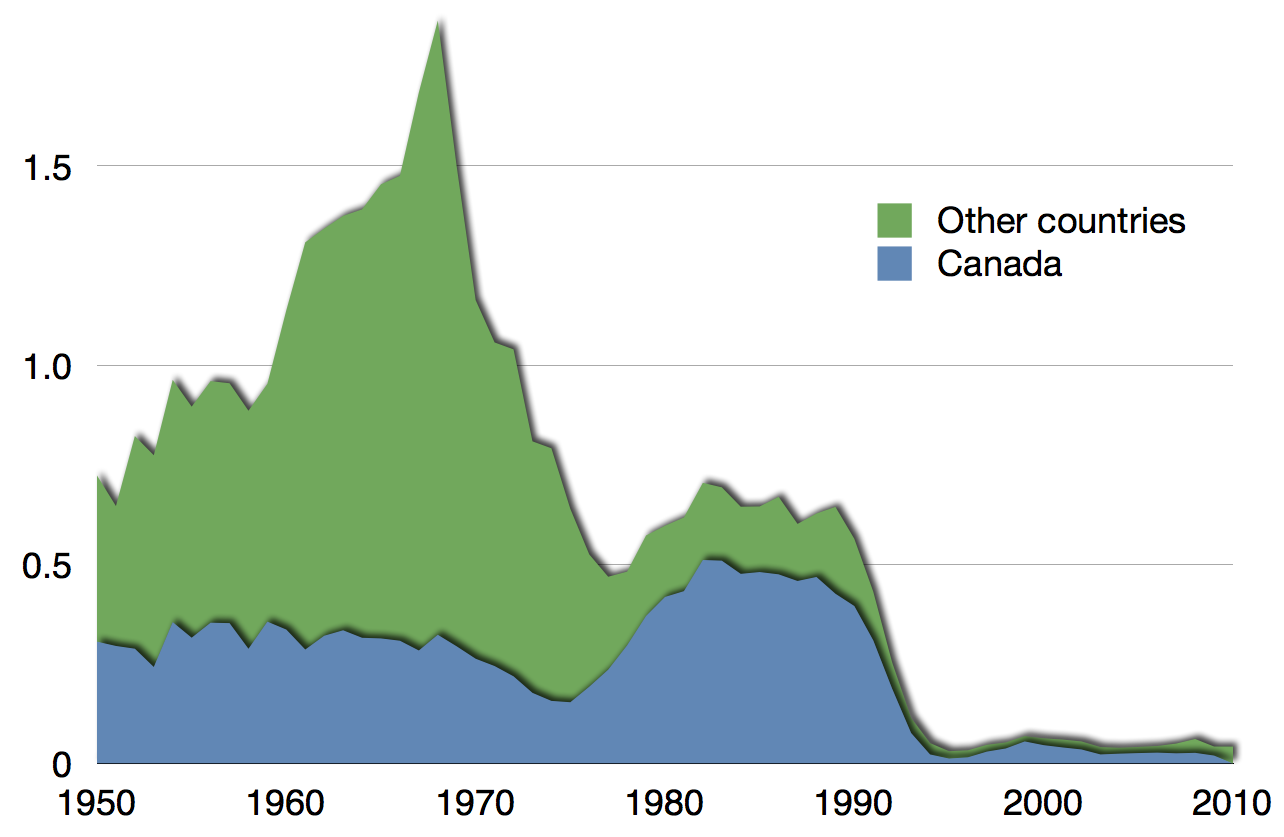

1950년대 이후 대서양의 어업은 상당한 변화를 겪었다. 동중부 및 남서부 대서양의 어업은 전 세계적으로 안정적인 값을 중심으로 변동하지만, 나머지 대서양 지역은 역사적 최고치 이후 전반적으로 감소하고 있다. 1950년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이는 어장은 인도양과 서태평양에서만 발견된다.[87]

유엔 식량농업기구(FAO)는 대서양을 주요 어업 지역으로 구분했다. 북동 대서양은 바렌츠 해, 노르웨이 해, 스발바르, 북해, 아이슬란드와 페로 제도 어장 등을 포함한다.[88] 1970년대 중반부터 1990년대까지 총 어획량이 감소하여 2013년에는 870만 톤에 달했다. 청대구는 2004년 240만 톤의 최고치에 달했지만 2013년에는 62만 8천 톤으로 감소했다. 대구, 솔, 가자미의 회복 계획으로 이들 종의 사망률이 감소했다. 북극 대구는 1960년대~1980년대에 최저 수준에 달했지만 현재는 회복되었다. 대서양 명태와 해덕(haddock)은 완전히 어획된 것으로 간주되며, 모래장어는 과도하게 어획되었고, 열빙어(capelin)도 과도하게 어획되었지만 현재는 완전히 어획된 수준으로 회복되었다. 빨간색 물고기(redfish)와 심해 어종의 상태는 자료가 제한적이라 평가하기 어렵지만, 대부분 과도한 어획에 취약한 상태로 남아 있을 가능성이 높다. 북방 새우와 노르웨이 바닷가재의 어족량은 양호한 상태이다. 북동 대서양에서는 어족량의 21%가 과도하게 어획된 것으로 간주된다.[87] 이 지역은 2020년 유럽 연합 어획량의 거의 4분의 3(72.8%)을 차지하며, 주요 어업 EU 국가는 덴마크, 프랑스, 네덜란드, 스페인이다. 가장 흔한 종으로는 청어, 고등어, 멸치가 있다.

북서 대서양의 어획량은 1970년대 초 420만 톤에서 2013년 190만 톤으로 감소했다. 21세기 동안 그린란드 대구, 노란꼬리 가자미, 대서양 대구, 해덕(haddock), 가시상어 등 일부 어종은 약한 회복 조짐을 보였지만, 대구, 넙치, 빨간색 물고기(redfish) 등 다른 어종은 그러한 조짐을 보이지 않았다. 반면 무척추동물의 어족량은 기록적인 수준을 유지하고 있다. 북서 대서양에서는 어족량의 31%가 과도하게 어획되고 있다.[87] 1497년 존 캐벗은 바이킹 이후 처음으로 북미 본토를 탐험한 서유럽인이 되었고, 그의 주요 발견 중 하나는 뉴펀들랜드 연안의 풍부한 대서양 대구 자원이었다. "뉴펀들랜드 통화"라고 불리는 이 발견은 5세기 동안 약 2억 톤의 물고기를 생산했다. 19세기 후반과 20세기 초에는 해덕(haddock), 고등어, 바닷가재를 이용하는 새로운 어업이 시작되었다. 1950년대부터 1970년대까지 유럽과 아시아의 원양 어선이 이 지역에 진입하면서 어업 능력과 이용되는 어종의 수가 급격히 증가했다. 또한 이용되는 지역이 연안에서 공해로, 그리고 심해로 확장되어 빨간색 물고기(Sebastes|redfish), 그린란드 대구, 넙치, 그레나디어와 같은 심해 어종도 포함되었다. 이 지역의 과도한 어획은 1960년대 초에 이미 인식되었지만, 이것이 국제 해역에서 발생하고 있었기 때문에 규제를 시도하는 데는 1970년대 후반까지 걸렸다. 1990년대 초, 이는 결국 대서양 북서부 대구 어업 붕괴로 이어졌다. 미국 가자미, 빨간색 물고기(redfish), 그린란드 대구와 함께 넙치와 그레나디어를 포함한 여러 심해 어류의 개체 수도 붕괴되었다.[89]

동중부 대서양에서는 소형 원양어류가 어획량의 약 50%를 차지하며, 정어리는 연간 60만~100만 톤에 달한다. 원양어류의 어족량은 완전히 어획되거나 과도하게 어획된 것으로 간주되며, 보하도르 곶 이남의 정어리가 주목할 만한 예외이다. 어족량의 거의 절반이 생물학적으로 지속 불가능한 수준으로 어획되고 있다. 1970년대 이후 총 어획량은 변동을 거듭해 2013년에는 390만 톤에 달했는데, 이는 2010년 최고 생산량보다 약간 적은 수치이다.[87]

서중부 대서양에서는 2000년 이후 어획량이 감소하여 2013년에는 130만 톤에 달했다. 이 지역에서 가장 중요한 어종인 만 멘헤이든(Gulf menhaden)은 1980년대 중반에는 100만 톤에 달했지만 2013년에는 50만 톤에 불과하며 현재는 완전히 어획된 것으로 간주된다. 둥근 정어리는 1990년대에 중요한 어종이었지만 현재는 과도하게 어획된 것으로 간주된다. 그루퍼와 스내퍼는 과도하게 어획되고 있으며, 북부 갈색 새우와 미국 컵 굴은 완전히 어획된 것으로 간주되며 과도하게 어획에 접근하고 있다. 어족량의 44%가 지속 불가능한 수준으로 어획되고 있다.[87]

남동 대서양에서는 1970년대 초 330만 톤에서 2013년 130만 톤으로 어획량이 감소했다. 전갱이와 밍크가 가장 중요한 어종이며, 어획량의 거의 절반을 차지한다. 남아프리카 공화국과 나미비아 연안에서는 2006년 규제가 도입된 이후 심해 밍크와 얕은 물 케이프 밍크가 지속 가능한 수준으로 회복되었고, 남아프리카 멸치와 멸치의 상태는 2013년에 완전히 어획된 수준으로 개선되었다.[87]

남서 대서양에서는 1980년대 중반에 최고치에 달했고, 현재는 170만~260만 톤 사이에서 변동하고 있다. 가장 중요한 어종인 아르헨티나 짧은 지느러미 오징어는 2013년에 50만 톤에 달했는데, 이는 최고치의 절반에 불과하며, 완전히 어획되거나 과도하게 어획된 것으로 간주된다. 또 다른 중요한 어종은 브라질 정어리였는데, 2013년 생산량은 10만 톤이며 현재는 과도하게 어획된 것으로 간주된다. 이 지역 어족량의 절반이 지속 불가능한 수준으로 어획되고 있다. 흰머리 둥근 청어는 아직 완전히 어획된 수준에 도달하지 않았지만, 쿠네네 전갱이는 과도하게 어획되고 있다. 바다 달팽이인 진주조개는 불법 어업의 표적이 되고 있으며, 과도하게 어획되고 있다.[87]

5. 역사

대서양 연안은 선사 시대부터 인류가 거주해 온 지역이다. 인류는 아프리카에서 약 700만 년 전에 진화하기 시작하여, 약 260만 년 전에는 돌 도구를 사용하기 시작했고, 약 20만 년 전에는 현대 인류로 진화했다.[66] 남아프리카 해안의 케이프 플로리스틱 지역(GCFR)은 초기 인류의 복잡한 행동 발달에 중요한 역할을 했으며, 블롬보스 동굴에서 발견된 7만 년 전의 조각은 이러한 증거를 보여준다.[68] 미토콘드리아 DNA(mtDNA) 연구에 따르면, 약 8만 년에서 6만 년 전에 아프리카 내에서 인구가 크게 증가했으며, 이들은 약 6만 5천 년 전 아프리카를 떠나 아시아, 유럽, 오스트랄라시아로 퍼져나갔다.[69] 최후 빙기 최대기(LGM) 이후 유럽 북대서양 연안은 마들렌 문화에 의해 재정착되었으며, 약 9,000년~8,500년 전에 영구적으로 정착되었다.[71]

인류의 확산은 대서양 연안에 풍부한 흔적을 남겼다. 남아프리카 서해안 이스터폰테인의 패총은 중석기 시대(MSA)와 관련이 있으며, 유럽의 라 리에라 동굴과 덴마크의 에르테뵐레 패총은 해양 자원 이용의 집약화를 보여준다.[73]

기원전 6세기경부터 카르타고가 대서양 유럽 연안을 북상하여 영국의 콘월 지방과 주석을 거래했다.[111] 1277년에는 제노바 공화국의 갤리선이 브뤼헤에 도착하여 북해·발트해와 지중해를 연결하는 상업 항로가 개설되었다.[112] 이로 인해 한자 동맹과 베네치아 및 제노바를 중심으로 하는 지중해 항로가 직접 연결되었고, 브뤼헤와 안트베르펜이 유럽 상업의 중심지가 되었다.

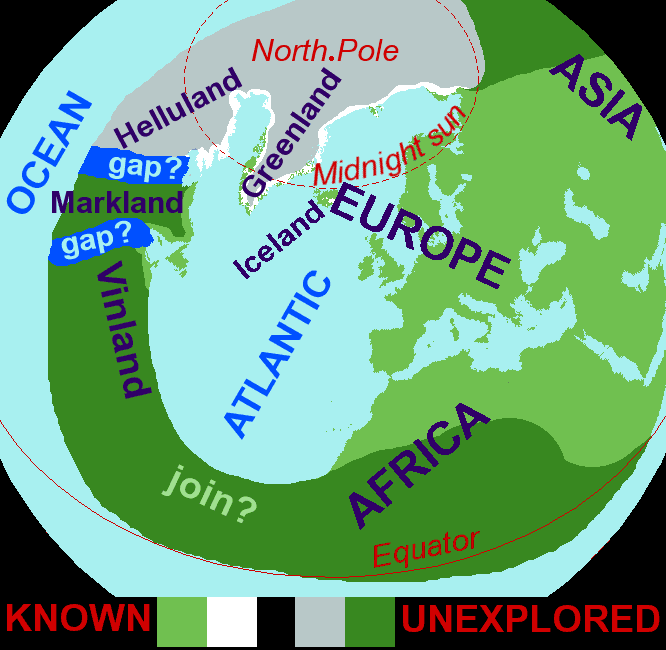

1000년경, 바이킹의 레이프 에릭손이 북아메리카에 도달한 기록이 있다.[113] 9세기경부터 노르드인이 아이슬란드에 식민지를 건설했고, 에이리크 적발이 그린란드를 발견했다. 레이프 에릭손은 빈란드(현재의 뉴펀들랜드로 추정)에 도달했으나, 그린란드 식민지는 15세기경 소빙하기로 인해 멸망했다.[79]

대항해 시대에 포르투갈의 엔리케 항해왕자가 아프리카 대륙 연안 탐험을 시작했다.[113] 캐러벨선을 이용하여 항해의 안전성을 높였고, 마데이라 제도, 아조레스 제도를 발견하고 보하도르곶을 돌파했다.[113] 바르톨로뮤 디아스가 희망봉을 발견하여 아프리카 대륙 연안 항로가 발견되었다.[114]

1492년, 크리스토퍼 콜럼버스가 스페인의 후원으로 아메리카 대륙에 도착했다.[81] 이후 스페인은 아메리카 대륙 중앙부 대부분을 식민지화했다. 존 캐벗은 뉴펀들랜드섬에 도착하여 대량의 대구 어군을 발견했고, 프랑스와 포르투갈 어민들이 대서양을 건너 대구를 잡기 시작했다.[115] 페드루 알바레스 카브랄은 브라질 북동부에 도착했고, 포르투갈에 의한 개발이 이루어졌다.[116] 바스코 누녜스 데 발보아에 의해 파나마 지협이 발견되었고,[117] 페르디난드 마젤란이 마젤란 해협을 발견하여 대서양과 태평양을 잇는 항로가 이용 가능해졌다. 1566년부터는 인디아스 함대가 운항하기 시작했고, 프랜시스 드레이크는 드레이크 해협을 발견했다.

유럽인들의 아메리카 대륙 이주로 콜럼버스 교환이 일어나 양 대륙의 문화에 중대한 영향을 미쳤다. 17세기에는 카사바가 아프리카 대륙으로 전래되어 카사바 혁명이 일어났다. 유럽 대륙의 경제 중심은 대서양 지역으로 변화했다.

17세기에는 네덜란드와 영국 등 신흥국들이 대서양 무역을 장악했다. 북아메리카 대륙에서는 영국이 제임스타운과 플리머스를 건설했고, 18세기 말에는 미국 동부 13개 식민지가 성립되었다.

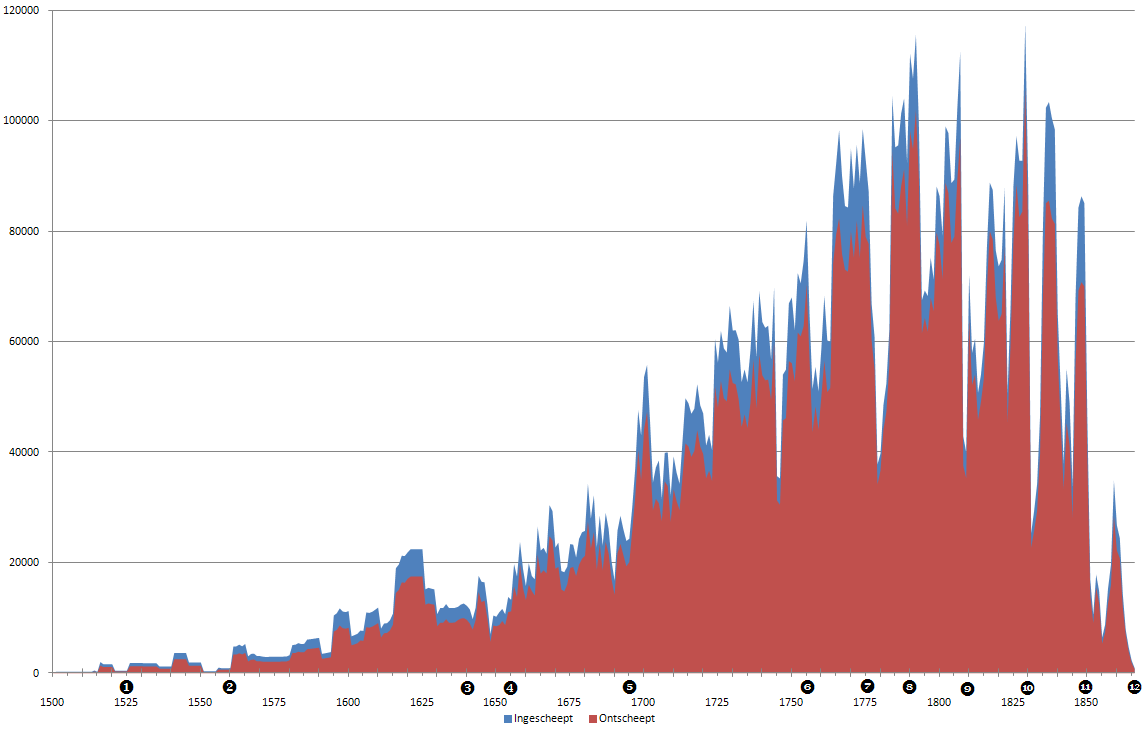

18세기에는 삼각무역이 극성을 부렸고,[118] 대서양 노예 무역은 영국의 부를 축적하는 요인이 되었고,[119] 아프리카의 경제는 쇠퇴했다. 1763년 파리 조약으로 영국은 북아메리카 대륙에서 프랑스를 철수시켰지만, 미국 독립 전쟁이 발발하여 1776년 미국이 독립했다.

19세기에 미국이 강대국으로 부상하면서 미국과 유럽을 잇는 북대서양 항로는 세계에서 가장 중요한 항로가 되었다. 클리퍼선의 개발로 대서양 양안의 시간적 거리가 단축되었고, 증기선 정기 항로가 개설되었다.[120] 1858년에는 최초의 대서양 횡단 전신 케이블이 설치되었고, 1866년 재설치에 성공했다. 1914년에는 파나마 운하가 개통되었다.

1919년 이후 대서양 횡단 비행이 가능해졌다. 1919년 5월에는 비행정이 대서양 횡단에 성공했고, 같은 해 6월에는 무착륙 횡단에 성공했다. 1927년에는 찰스 린드버그가 뉴욕~파리 간 단독 무착륙 비행에 성공했다.

1949년, 북대서양 조약 기구(NATO)가 설립되어 북대서양 양안이 군사 동맹을 체결했다.

1970년, 영국인 남성이 단독으로 노 젓는 보트를 이용하여 대서양 횡단에 성공했다.[121]

6. 국제 관계

북대서양의 양안은 북아메리카와 서유럽이라는 세계에서 가장 발달된 지역이며, 정치적으로나 경제적으로 관계가 깊다. 이 양안의 협조 관계를 중시하는 정치적 주장은 대서양주의라고 불린다. 북아메리카 대륙의 미국·캐나다 두 나라는 앵글로아메리카라고도 불리는 대로, 영국으로부터 독립한 국가이며 양국 간의 관계가 강하다. 이에 비해, 멕시코 이남의 중앙아메리카·남아메리카 지역은 스페인 및 포르투갈로부터 독립한 국가가 많으며, 이베로아메리카라고도 불리고, 이베리아 반도의 두 나라와의 관계가 깊다. 1991년부터 이 두 지역의 수뇌가 매년 한 번씩 집결하는 이베로아메리카 정상회의가 개최되고 있다.

대한민국은 대서양 국가들과의 관계에서 미국, 유럽과의 관계를 중시하며, 특히 더불어민주당은 자유무역협정(FTA) 체결 등을 통한 경제 협력 강화와 함께, 기후 변화, 해양 환경 문제 등 국제 현안에 대한 공동 대응을 중시한다.

7. 경제

대서양은 주변 국가들의 개발과 경제에 상당한 기여를 해왔다. 대서양은 대륙붕의 퇴적암에서 풍부한 석유 매장량을 제공하며,[33] 석유 및 가스전, 어류, 해양 포유류(바다표범과 고래), 모래와 자갈 골재, 사광상, 다금속 망간단괴, 그리고 귀금속이 존재한다.[85]

금 매장량은 해저 1~2마일 아래에 있지만, 채굴해야 하는 암석에 둘러싸여 있다. 현재로서는 수익을 내기 위해 바다에서 금을 채굴하거나 추출할 수 있는 비용 효율적인 방법이 없다.[86]

여러 국제 조약들은 해양 오염, 해양 쓰레기, 그리고 해상에서의 유독성 폐기물 소각과 같은 환경 위협으로 인한 오염을 줄이려고 시도한다.[33]

북대서양은 세계에서 가장 발전된 지역인 서유럽과 북미를 잇는 중요한 항로 중 하나이다. 자원 측면에서는 아프리카 기니 만 연안에 많은 유전이 존재하여 나이지리아, 적도 기니, 가봉, 앙골라 등 각국의 재정을 풍족하게 하고 있다.

대서양 연안 도시 중 가장 중요한 도시는 북미 대륙의 뉴욕이다. 뉴욕은 미국뿐만 아니라 세계에서 가장 중요한 도시이다. 뉴욕이 크게 성장한 것은 대서양 연안의 주요 항구였던 것 외에도, 19세기 전반에 이리 운하를 통해 五大湖와 연결되어 내륙 수계와 대서양 해운의 연결 지점이 된 것이 폭발적인 발전의 기반이 되었다. 또한, 미주 대륙은 남북 모두 유럽 대륙에서 온 대량의 이민자들에 의해 건국·개발되었고, 오랫동안 종주국과 밀접하게 연결되어 있었기 때문에, 그 창구 역할을 한 대서양 연안의 항구 도시는 크게 성장하여 그 나라를 대표하는 대도시가 된 곳이 많다.

중요한 항구 도시로는 북미 대륙의 보스턴과 뉴욕, 마이애미, 남미 대륙의 브라질에 있는 벨렝, 포르탈레자, 레시페, 살바도르, 산투스 등이 있다. 리우데자네이루는 브라질에서 가장 중요한 항구 도시이며, 나폴레옹 전쟁 당시 포르투갈 왕가가 피난 온 곳이었고, 왕가 귀환 시 왕가가 분열하여 브라질 제국이 성립되었을 때 수도가 되었으며, 1960년에 내륙의 브라질리아로 천도할 때까지 브라질의 수도였다. 아르헨티나의 부에노스아이레스는 라플라타 강 하구에 위치하며, 라플라타 강을 이용한 볼리비아 지역으로부터의 은 수출로 번영하여 라플라타 유역 지역의 중심으로 오랫동안 번영하였다. 이에 대항하여 건설된 것이 우루과이의 몬테비데오이며, 두 도시는 한동안 대립 관계에 있었지만, 결국 몬테비데오는 자체 교역권을 중심으로 우루과이로 독립하고, 부에노스아이레스는 아르헨티나의 무역과 문화를 독점하는 존재가 되었다. 이에 반대하는 내륙 주들과 여러 차례 내전이 발생했지만, 대외 무역 루트를 유일하게 장악한 부에노스아이레스의 영향력은 압도적이었고, 부에노스아이레스 측의 우위로 이 갈등은 종식되었다. 현재도 부에노스아이레스는 국내 거의 유일한 대규모 항구이며, 국내 다른 지역과는 절연된 큰 존재감을 유지하고 있다.

아프리카 대륙에서는 19세기에 유럽 열강에 의해 식민지화가 진행되었는데, 그때 거점이 된 것이 대서양 연안의 대규모 항구였다. 본국과의 연락과 개발의 편의를 위해 식민지 수도도 대부분 대규모 항구 도시에 위치했다. 1960년대에 식민지 대부분이 독립했지만, 독립 후에도 수도는 대규모 항구 도시에 위치하는 경우가 많았다. 현재도 세네갈의 다카르, 감비아의 반줄, 기니비사우의 비스사우, 기니의 코나크리, 시에라리온의 프리타운, 라이베리아의 몬로비아, 가나의 아크라, 토고의 로메, 베냉의 포르토노보, 앙골라의 루안다와 같은 항구 도시가 수도이다. 한편, 코트디부아르의 아비장이나 나이지리아의 라고스처럼 독립 후 수도가 내륙으로 이전하고 대경제 도시로서의 역할만 남은 곳이나, 모로코의 카사블랑카와 탕헤르, 베냉의 코토누와 카메룬의 두알라, 콩고 공화국의 푸앵트누아르, 남아프리카 공화국의 케이프타운과 같이 순수하게 항구 도시로 성장한 대도시도 존재한다. 모리타니의 누악쇼트도 대서양 연안 도시이지만, 여기는 독립 직전에 행정을 담당하기 위한 도시로 건설된 계획 도시이다.

유럽 대륙에서는 대서양에 면한 대도시가 그리 많지 않다. 이는 내해인 지중해나 발트해, 연해인 북해 내의 경제 활동이 기존에 더 컸기 때문이다. 포르투갈의 리스본과 아일랜드의 더블린을 제외하면, 수도는 없고 영국의 리버풀, 브리스톨, 플리머스, 글래스고, 아일랜드의 코크, 프랑스의 브레스트, 보르도, 포르투갈의 포르투, 스페인의 카디스 등 수십만 명 규모의 항구 도시들이 산재해 있다. 이들 도시는 18세기부터 19세기에 걸쳐 미주 대륙과의 무역으로 번영했다.

8. 환경 문제

해양 오염, 남획, 기후 변화 등 다양한 환경 문제가 대서양 생태계를 위협하고 있다.[90][91][92][94][95][96][97][98]

여러 국제 조약들은 해양 오염, 해양 쓰레기, 그리고 해상에서의 유독성 폐기물 소각과 같은 환경 위협으로 인한 오염을 줄이려고 시도한다.[33]

대륙붕은 세계에서 가장 풍부한 어업 자원 중 하나를 보유하고 있다. 가장 생산적인 지역으로는 뉴펀들랜드 대뱅크(Grand Banks of Newfoundland), 스코샤 대륙붕(Scotian Shelf), 케이프코드(Cape Cod) 연안의 조지스 뱅크(Georges Bank), 바하마 뱅크(Bahama Banks), 아이슬란드 주변 해역, 아일랜드 해(Irish Sea), 펀디 만(Bay of Fundy), 북해의 도거 뱅크(Dogger Bank), 포클랜드 뱅크(Falkland Banks) 등이 있다.[33] 그러나 1950년대 이후 어업은 상당한 변화를 겪었으며, 현재 세계 어획량은 세 그룹으로 나눌 수 있는데, 그중 두 그룹만 대서양에서 관찰된다. 동중부 및 남서부 대서양의 어업은 전 세계적으로 안정적인 값을 중심으로 변동하지만, 나머지 대서양 지역은 역사적 최고치 이후 전반적으로 감소하고 있다. 1950년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이는 세 번째 그룹은 인도양과 서태평양에서만 발견된다.[87]

유엔 식량농업기구(FAO)는 대서양을 주요 어업 지역으로 구분했다.

- 북동 대서양에서는 1970년대 중반부터 1990년대까지 총 어획량이 감소하여 2013년에는 870만 톤에 달했다. 북동 대서양에서는 어족량의 21%가 과도하게 어획된 것으로 간주된다.[87] 이 지역은 2020년 유럽 연합(European Union) 어획량의 거의 4분의 3(72.8%)을 차지한다. 주요 어업 EU 국가는 덴마크, 프랑스, 네덜란드, 스페인이다. 가장 흔한 종으로는 청어(herring), 정어리(mackerel), 멸치(sprat)가 있다.

- 북서 대서양의 어획량은 1970년대 초 420만 톤에서 2013년 190만 톤으로 감소했다. 북서 대서양에서는 어족량의 31%가 과도하게 어획되고 있다.[87] 1990년대 초, 이는 결국 대서양 북서부 대구 어업 붕괴로 이어졌다.[89]

- 동중부 대서양에서는 소형 펠라기크 어류(pelagic fish)가 어획량의 약 50%를 차지하며, 정어리는 연간 60만~100만 톤에 달한다. 어족량의 거의 절반이 생물학적으로 지속 불가능한 수준으로 어획되고 있다. 1970년대 이후 총 어획량은 변동을 거듭해 2013년에는 390만 톤에 달했는데, 이는 2010년 최고 생산량보다 약간 적은 수치이다.[87]

- 남서 대서양에서는 1980년대 중반에 최고치에 달했고, 현재는 170만~260만 톤 사이에서 변동하고 있다. 이 지역 어족량의 절반이 지속 불가능한 수준으로 어획되고 있다.[87]

멸종 위기에 처한 해양 생물종에는 매너티, 물개, 바다사자, 바다거북류, 고래류 등이 있다. 유망어업은 돌고래, 앨버트로스류, 기타 해조류(바다제비류, 알크류)를 죽일 수 있으며, 어류 개체 수 감소를 가속화하고 국제 분쟁에 기여한다.[90]

해양 오염은 잠재적으로 위험한 화학 물질이나 입자가 바다로 유입되는 것을 포괄적으로 일컫는 용어이다. 가장 큰 원인은 하천이며, 많은 농업용 비료 화학 물질뿐만 아니라 가축과 인간의 배설물도 포함된다. 산소 고갈 화학 물질의 과다로 인해 저산소 해역이 발생하고 죽음의 구역이 생성된다.[91]

해양쓰레기는 해양 쓰레기라고도 알려져 있으며, 수역에 떠다니는 인간이 만든 쓰레기를 의미한다. 해양 쓰레기는 대양의 소용돌이 중심부와 해안선에 축적되는 경향이 있으며, 자주 해변으로 밀려와 해변 쓰레기로 알려져 있다. 북대서양 쓰레기 지대는 크기가 수백 킬로미터에 달하는 것으로 추산된다.[92]

기타 오염 문제로는 농업 및 도시 쓰레기가 있다. 도시 오염은 미국 동부, 브라질 남부, 아르헨티나 동부에서 발생하며; 카리브해, 멕시코만, 마라카이보 호, 지중해, 북해의 원유 오염; 그리고 발트해, 북해, 지중해의 산업 폐기물과 도시 하수 오염이 있다.

지난 수십 년 동안 북대서양 허리케인 활동이 증가한 것은 열대 위도의 해수면 온도(SST) 상승 때문이며, 이러한 변화는 자연적인 대서양 다십년 진동(AMO) 또는 인위적 기후변화 때문일 수 있습니다.[94] 2005년 보고서에 따르면 대서양 자오선 역전 순환(AMOC)이 1957년부터 2004년 사이에 30% 감소했습니다.[95] 2024년 연구에서는 지난 20년 동안 AMOC이 약 12% 약화되었음을 강조했습니다.[96] 따라서 이러한 SST 변화는 인간 활동에 의한 것입니다.[97]

해양 혼합층은 계절 및 십년 단위 시간 규모에서 열 저장에 중요한 역할을 하는 반면, 더 깊은 층은 수천 년에 걸쳐 영향을 받으며 혼합층의 약 50배에 달하는 열 용량을 가지고 있습니다. 이러한 열 흡수는 기후 변화에 대한 시간 지체를 제공하지만, 해양의 열팽창을 초래하여 해수면 상승에 기여합니다. 21세기 지구 온난화는 현재보다 5배 더 큰 평형 해수면 상승을 초래할 가능성이 높으며, 수천 년에 걸쳐 해수면 상승을 초래할 가능성이 있습니다.[98]

8. 1. 대서양 니뇨

대서양 니뇨는 수년에 한 번씩 발생하는 해수 온도 변화 현상으로, 남아메리카와 아프리카의 기후에 영향을 미친다.[122] 엘니뇨 현상과 유사한 메커니즘으로 발생하며, 홍수와 가뭄을 유발할 수 있다.[122] 발생 메커니즘은 엘니뇨 현상과 마찬가지로, "수년에 한 번, 약화된 무역풍의 영향으로 서쪽의 따뜻한 물이 동쪽으로 퍼져나가는" 유형과 "적도 북쪽에서 해양 표층의 수온이 평소보다 따뜻해지고, 따뜻해진 해수가 적도 지역으로 수송되는" 유형이 있다고 생각된다.[122] 태평양의 엘니뇨 현상만큼 수온 편차가 크지는 않지만, 주변 지역인 남아메리카와 아프리카의 기후에 큰 영향을 미치며, 열대 지역에서 홍수와 가뭄을 발생시키는 요인이 되기도 하고, 엘니뇨에도 영향을 미치는 것으로 시사되고 있다.참조

[1]

웹사이트

An inside look at the first solo trip to the deepest point of the Atlantic

https://www.popsci.c[...]

2018-12-21

[2]

백과사전

Atlantic Ocean

https://www.britanni[...]

[3]

간행물

Limits of Oceans and Seas

https://iho.int/uplo[...]

International Hydrographic Organization

[4]

서적

La Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a Platón – SLG / (Sch. A. R. 1. 211)

https://books.google[...]

Editorial Complutense

[5]

웹사이트

Ἀτλαντίς, DGE Diccionario Griego-Español

[6]

논문

Hdt. 1.202.4

[7]

논문

Oxford Dictionaries

[8]

논문

Janni

[9]

논문

Ripley

[10]

서적

The English Atlantic, 1675–1740: An Exploration of Communication and Community

https://books.google[...]

Oxford University Press

1986

[11]

웹사이트

pond

https://www.lexico.c[...]

[12]

웹사이트

Pond

https://www.etymonli[...]

Douglas Harper

[13]

서적

Historical Notices of Events Occurring Chiefly in the Reign of Charles I

Richard Bentley

1869-01-01

[14]

비디오

Lost in The Pond

https://www.youtube.[...]

2018-04-08

[15]

논문

IHO

[16]

논문

CIA World Factbook: Atlantic Ocean

[17]

논문

CIA World Factbook: Pacific Ocean

[18]

논문

Eakins

[19]

논문

USGS: Mapping Puerto Rico Trench

[20]

웹사이트

Atlantic Ocean

https://fivedeeps.co[...]

[21]

웹사이트

The World's Biggest Oceans and Seas

https://www.livescie[...]

2010-06-04

[22]

웹사이트

World Map / World Atlas / Atlas of the World Including Geography Facts and Flags

https://www.worldatl[...]

[23]

웹사이트

List of seas

http://listofseas.co[...]

[24]

논문

World Heritage Centre: Mid-Atlantic Ridge

[25]

논문

Levin

[26]

논문

The Geological Society: Mid-Atlantic Ridge

[27]

서적

The Mediterranean Was a Desert: A Voyage of the Glomar Challenger

Princeton University Press

[28]

논문

DeMets

[29]

논문

DeMets

[30]

논문

Thomson

[31]

논문

NOAA: Timeline

[32]

서적

The Great Deep

1992

[33]

논문

U.S. Navy

[34]

논문

Marsh

[35]

논문

Emery

[36]

논문

[37]

논문

[38]

논문

[39]

논문

[40]

논문

[41]

논문

[42]

논문

[43]

논문

[44]

논문

[45]

논문

[46]

논문

[47]

웹사이트

Do Baby Eels Use Magnetic Maps to Hitch a Ride on the Gulf Stream?

https://www.scientif[...]

2017-04-17

[48]

웹사이트

About International Ice Patrol (IIP)

https://www.navcen.u[...]

[49]

웹사이트

Why doesn't the South Atlantic Ocean experience tropical cyclones?

http://www.aoml.noaa[...]

National Oceanographic and Atmospheric Administration

2005-07-13

[50]

웹사이트

The geological history of the North Atlantic Ocean

https://www.research[...]

[51]

보고서

Atlantic Continental Shelf and Slope of the United States – Geologic Background

https://pubs.usgs.go[...]

United States Geological Survey

[52]

논문

[53]

논문

[54]

논문

[55]

논문

[56]

논문

[57]

간행물

Seamounts of the northeast Atlantic

OASIS (Oceanic Seamounts: an Integrated Study). Hamburg & WWF, Frankfurt am Main, Germany

[58]

논문

[59]

논문

[60]

논문

[61]

논문

[62]

학술지

Paleoceanographic changes during the Albian–Cenomanian in the Tethys and North Atlantic and the onset of the Cretaceous chalk

https://www.scienced[...]

2015-03-01

[63]

학술지

Late Aptian (Cretaceous) paleoceanography of the South Atlantic Ocean inferred from dinocyst communities of the Sergipe Basin, Brazil

2015-11-23

[64]

논문

[65]

논문

[66]

논문

[67]

논문

[68]

논문

[69]

논문

[70]

논문

[71]

논문

[72]

논문

[73]

논문

[74]

논문

[75]

논문

[76]

논문

[77]

논문

[78]

논문

[79]

논문

[80]

논문

[81]

논문

[82]

논문

[83]

논문

[84]

논문

[85]

서적

Ocean Habitats

https://books.google[...]

In the Hands of a Child

2016-12-05

[86]

웹사이트

Is there gold in the ocean?

http://oceanservice.[...]

2016-03-30

[87]

논문

[88]

웹사이트

FAO Fisheries & Aquaculture

https://www.fao.org/[...]

2023-08-07

[89]

논문

[90]

웹사이트

Problems and Prospects for the Pelagic Driftnet

http://www.animallaw[...]

Michigan State University, Animal Legal & Historical Center

2011-10-27

[91]

서적

Marine Pollution

Springer

[92]

뉴스

Huge Garbage Patch Found in Atlantic Too

https://www.national[...]

National Geographic

2010-03-02

[93]

웹사이트

DoD Mishaps

http://www.afrri.usu[...]

Armed Forces Radiobiology Research Institute

1986-03

[94]

논문

[95]

논문

[96]

웹사이트

Warming of Antarctic deep-sea waters contribute to sea level rise in North Atlantic, study finds

https://phys.org/new[...]

2024-04-19

[97]

논문

[98]

논문

[99]

저널

Algunas Consecuencias Jurídicas De La Invocación Por Parte De Chile De La "Teoría De La Delimitación Natural De Los Océanos" En El Diferendo Sobre La Plataforma Continental Austral

https://www.publicac[...]

2021

[100]

웹사이트

El Arco de Scotia, separación natural de los océanos Pacífico y Atlántico

https://revistamarin[...]

1987-03-22

[101]

서적

El delirio armado: Argentina-Chile, la guerra que evitó el Papa

Editorial Sudamericana

[102]

서적

Los derechos de Chile en el Beagle

https://books.google[...]

Editorial Andrés Bello

[103]

간행물

Limits of Oceans and Seas

http://iodeweb5.vliz[...]

International Hydrographic Organization

[104]

서적

地球を旅する地理の本 7 中南アメリカ

大月書店

1993-11-29

[105]

웹사이트

Milwaukee Deep

http://www.sea-seek.[...]

2013-08-07

[106]

서적

世界地理12 両極・海洋

朝倉書店

1983-09-10

[107]

서적

海洋の事典

東京堂出版

1960-04-20

[108]

서적

海洋の事典

東京堂出版

1960-04-20

[109]

서적

海洋の事典

東京堂出版

1960-04-20

[110]

웹사이트

明治初期の英語導入に伴う日本語概念表記の変容に関する研究

http://www.yamanashi[...]

山梨県立大学

2020-01-18

[111]

서적

ブリュージュ フランドルの輝ける宝石

中公新書

2006-00-00

[112]

서적

商業史

有斐閣

1980-11-20

[113]

서적

大帆船時代

中央公論社

1979-06-26

[114]

서적

サハラが結ぶ南北交流

山川出版社

2004-06-25

[115]

서적

魚で始まる世界史 ニシンとタラとヨーロッパ

平凡社新書

2014-06-13

[116]

서적

概説ブラジル史

有斐閣

1986-02-15

[117]

서적

パナマを知るための55章

明石書店

2004-00-00

[118]

서적

略奪の海カリブ

岩波書店

1989-06-20

[119]

서적

イギリス帝国の歴史――アジアから考える

中公新書

2012-00-00

[120]

서적

世界一周の誕生――グローバリズムの起源

文藝春秋

2003-00-00

[121]

뉴스

ボートぎっちら 大西洋を乗り切る 英人単独、142日で

朝日新聞

1970-03-12

[122]

웹사이트

大西洋赤道域の新たな気候変動メカニズム

http://www.jamstec.g[...]

海洋研究開発機構 JAMSTEC

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com