교육철학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

교육철학은 철학의 한 분야로, 교육의 본질, 목적, 문제점을 철학적 관점에서 연구하는 학문이다. 윤리학, 정치철학 등 다양한 철학 분야와 연관되며, 지식의 본질과 같은 추상적인 문제부터 교육과정, 시험 시행 여부와 같은 구체적인 문제까지 광범위한 주제를 다룬다. 고대 철학부터 중요한 주제였으며, 20세기 후반에 독립적인 학문 분야로 자리 잡았다. 교육철학은 교육의 본질을 탐구하고, 가치 선택의 기준을 제시하며, 교육의 장기적인 방향성을 제시하는 역할을 한다. 주요 주제로는 교육의 목표, 인식론적 목표, 비판적 사고, 개인과 사회, 교육과정, 권력, 평등, 교육의 기본 개념 등이 있으며, 실존주의, 영속주의, 고전 교육, 본질주의 등 다양한 철학적 운동이 교육에 영향을 미친다.

더 읽어볼만한 페이지

- 철학의 분과 - 자연철학

자연철학은 현대 자연과학 이전 자연에 대한 체계적인 연구를 의미하며, 고대 그리스에서 시작되어 우주와 자연 현상의 근본 원리를 탐구하고 근대 과학의 발달과 함께 자연과학과 분리되었으나, 현대에는 과학적 성과를 바탕으로 자연에 대한 철학적 성찰을 하는 학문으로 재해석된다. - 철학의 분과 - 이슬람 철학

이슬람 철학은 이슬람 세계에서 그리스 철학, 이슬람 신학, 인도 및 페르시아 철학을 바탕으로 발전했으며, 칼람과 팔사파의 두 흐름 속에서 이븐 시나, 이븐 루시드 같은 철학자들을 배출하며 종교, 신비주의, 유럽 철학에 영향을 주었고 동서로 나뉘어 현대까지 이어지고 있다. - 교육철학 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 교육철학 - 평생교육

평생교육은 개인이 전 생애에 걸쳐 자아실현과 국가 경쟁력 향상을 목표로 학교, 가정, 직장, 사회 등 다양한 영역에서 지속적으로 학습하는 교육 체계이다. - 교육 - 교육기관

교육기관은 설립 주체와 교육 대상, 교육 수준에 따라 공교육 기관과 사교육 기관, 유아 교육기관, 초등 교육기관, 중등 교육기관, 고등 교육기관 등으로 다양하게 분류되어 교육을 제공하는 기관이다. - 교육 - 성인식

성인식은 개인의 사회적 지위 변화를 알리는 의례로, 역사적으로 교육의 시작을 알리고 고대 사회에서 성인과 어린이를 구분하며 다양한 문화권과 종교적 의례로 나타난다.

| 교육철학 | |

|---|---|

| 철학 분야 | |

| 하위 분야 | 교육 |

| 연구 대상 | 교육의 본질, 목표, 문제, 가치 |

| 주요 질문 | |

| 주요 질문 | 교육의 목적은 무엇인가? 무엇을 가르쳐야 하는가? 어떻게 가르쳐야 하는가? 교육은 사회에 어떤 영향을 미치는가? |

| 역사 | |

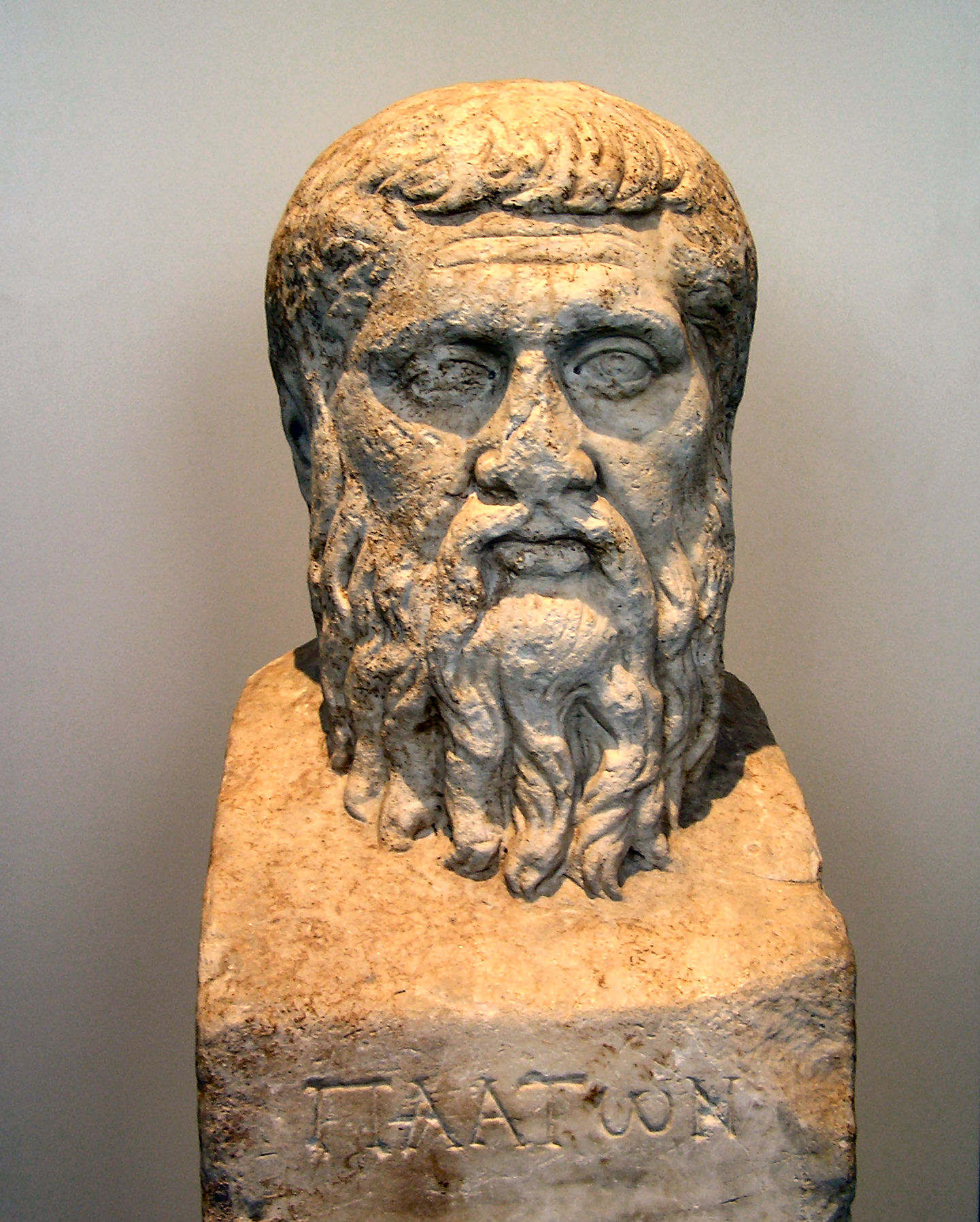

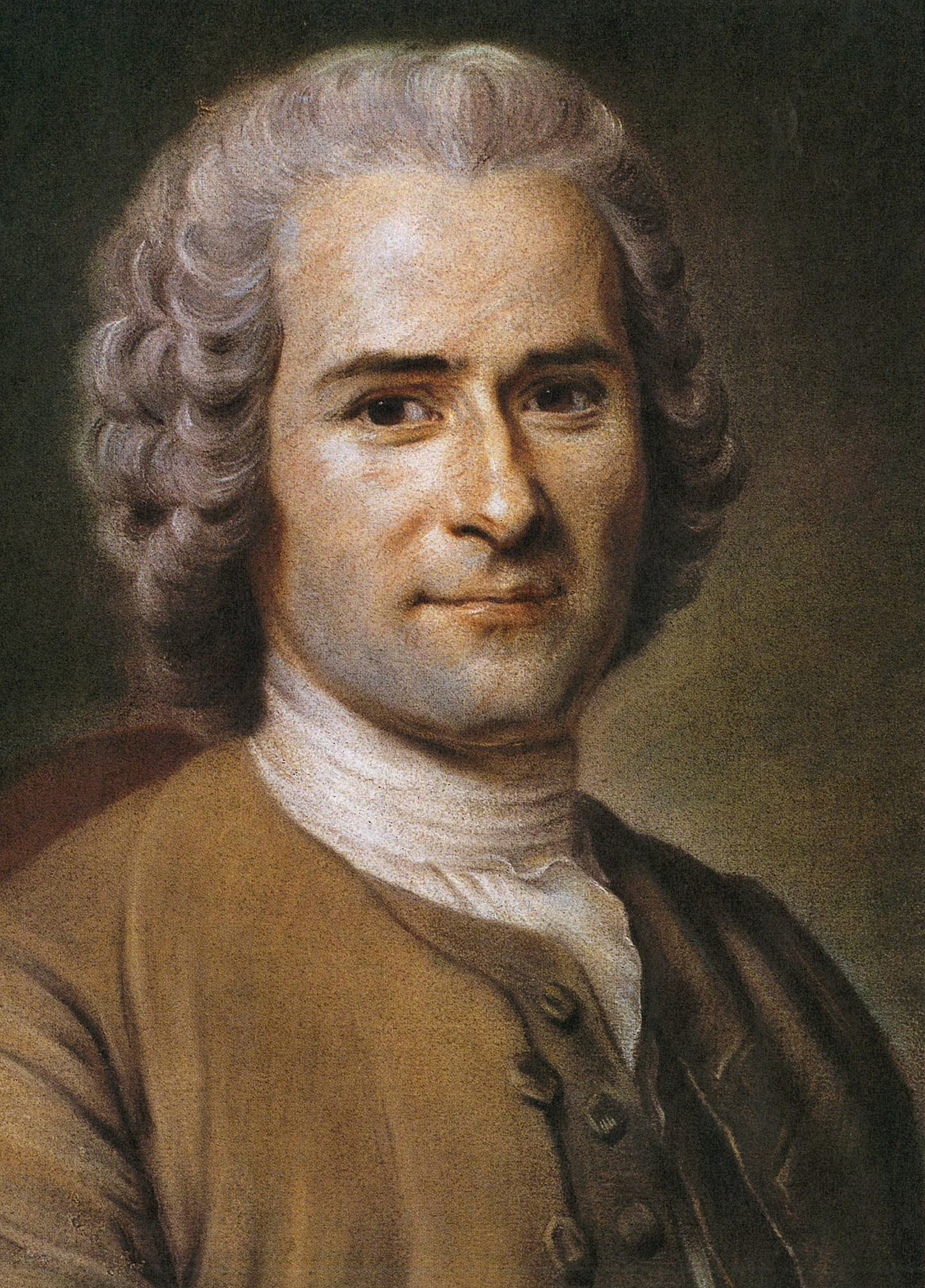

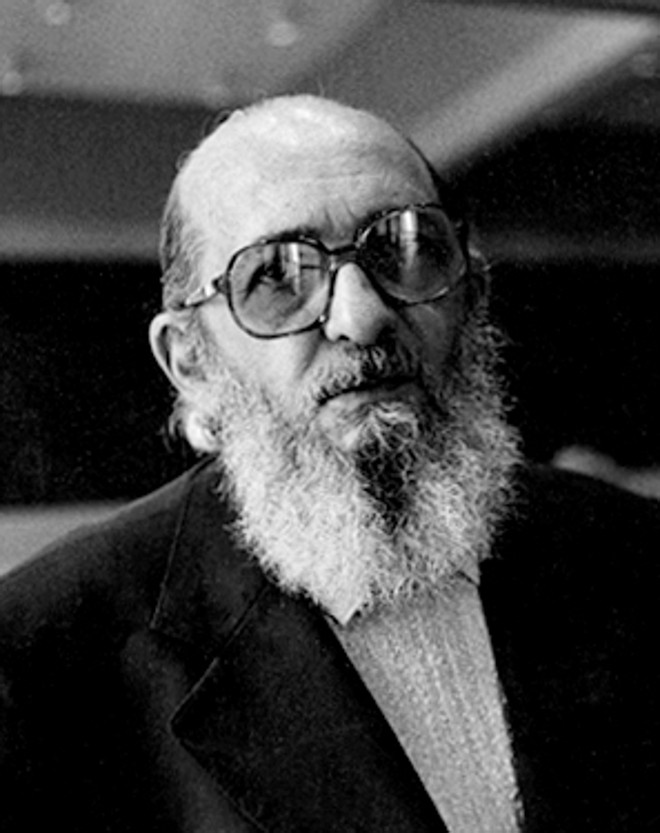

| 주요 학자 | 플라톤 아리스토텔레스 존 로크 장 자크 루소 존 듀이 파울루 프레이리 |

| 주요 개념 | |

| 주요 개념 | 아동중심 교육 경험주의 합리주의 사회재건주의 비판적 교육학 항존주의 본질주의 |

| 접근 방식 | |

| 접근 방식 | 이상주의 실재론 실용주의 존재주의 포스트모더니즘 |

| 영향 | |

| 영향 | 교육 정책 교육 과정 교육 방법 학교 운영 |

2. 정의

교육철학은 교육에 대한 철학적 접근과 교육적 실천이 철학을 규정하는 두 가지 관점으로 나뉜다. 미국에서는 '교육철학(philosophy of education)'과 '교육적 철학(educational philosophy)'을 같은 의미로 사용한다. 교육철학은 실천적 교육 의미와 이론적 철학 의미만으로는 정의하기 어렵다. '교육+철학'처럼 복합적으로 보기도 하지만, 이는 교육과 철학의 분리로 이어져 부정적 결과를 낳을 수 있다.

교육학은 19세기 후반 경험과학적 연구가 나타나기 전까지는 주로 철학적인 학문이었으므로, 교육철학이라는 별도의 학문은 존재하지 않았다. 그러나 교육학이 교육과정, 교육공학 등 다양한 분야로 분화되면서, 교육과학과는 다른 사변적(思辨的) 교육학이 분화되기 시작했다. 교육철학은 교육을 철학적으로 고찰하고, 교육의 본질적 의미와 기본적인 문제를 전체적 · 체계적으로 규명(究明)하려는 노력의 산물이다.

일부에서는 교육철학을 형이상학, 인식론, 가치론 등을 교육에 응용하는 것으로만 여겨, 학문적 독자성을 문제 삼는다. 교육철학은 교육학 내부적으로 교육심리 등의 발전으로, 외부적으로는 철학적 방법 차용에 따른 독자성 부족 주장으로 도전을 받는다. 그러나 교육과학 지식은 철학적 기준으로 종합되어야 하며, 심리학, 사회학, 인류학 등은 자연과학과 달리 철학적 입장에 따라 교육 연구에 큰 차이를 보인다. 현대 학문 방법은 상호 융통성이 있기에 방법 유사성이 독자성을 해친다는 것은 독선이다. 교육은 인간, 사회, 국가 현상 중 중요하며, 이를 연구하는 교육철학은 학문적 의의가 크다. 교육학 연구는 철학 발전을 돕고, 철학자들도 교육에서 소재를 찾는다. 존 듀이는 철학을 교육의 일반 이론으로 보았다.

교육학은 이전에는 철학적 학문이어서 교육철학이 따로 없었다. 19세기 후반 경험 과학적 연구가 활발해지며 교육과정, 교육공학 등으로 분화되었고, 사변적(思辨的) 교육학이 교육철학으로 분화되었다. 교육철학은 교육을 철학적으로 고찰하고 본질적 의미와 문제를 체계적으로 밝히려는 노력의 산물이다.

과거 교육철학은 교육의 본질, 이념 외에 목적, 방법, 제도 등에 대한 경험 과학적 연구도 했으나, 연구 분화로 연구 범위에 대한 견해가 다양해졌다.

교육철학은 철학의 한 분야로 교육의 본질, 목적, 문제점을 연구한다.[8][4][5][6] 과학철학, 법철학처럼 다른 학문 분야 철학처럼 연구 대상을 조사한다.[7][9] 교육철학은 교육의 기본 가정과 의견 차이를 명확히 하고, 찬반 논거를 평가한다.[7][8] 교육 문제는 다양하게 나타나므로 교육철학은 윤리학, 정치철학, 인식론, 형이상학, 마음철학 등과 관련된다.[7][8][9] 교육철학 이론은 다른 철학 분야 관점에서 공식화되지만, 학제 간 특성으로 외부 학자 기여도 받는다.[8][9]

교육철학의 정확한 정의는 어렵지만, 주로 응용철학에 속하며, 윤리학의 한 분야로 보기도 한다.[8][7][4] 교육철학은 이론적 측면도 있어 모두가 동의하지는 않는다. 교육철학 주제는 지식의 본질부터 예술 교육 방법, 표준화된 시험 실시 등 다양하다.[8][7][4]

교육 문제는 고대 철학부터 중요했으며, 교육철학은 20세기 후반에야 체계적 연구 대상이 되었다.[8][5][4] '교육'은 교육 과정과 교육 연구 분야를 모두 지칭한다. 교육철학은 과정과 학문으로서의 교육 모두의 철학적 전제와 문제를 연구한다.[10] 학교 교육에 초점을 맞추지만, 가정, 도서관, 박물관 등에서도 교육이 일어난다.[8] 공식 교육과 비공식 교육, 사립학교와 공립학교 교육으로 구분된다.[10]

20세기에는 분석철학 영향으로 언어의 의미 분석, 개념 정의가 주를 이뤘지만, 세계관 등과 관련된 윤리학, 철학, 종교, 사회학, 인류학에서 교육학 지식을 찾으려는 교육인간학 시도도 있다. 스타일은 일률적이지 않다.

존 로크, 장 자크 루소, 요한 하인리히 페스탈로치, 프리드리히 프뢰벨, 존 듀이 등 교육학 고전 학설 해석과 주석에서 교육, 아동, 교육 가능성에 대한 반성과 재검토가 일반적이었다. 최근에는 교육 제도 자체에 대한 비판 등 양상이 달라졌다.

3. 역사

이전의 교육철학은 교육의 본질이나 이념에 관한 철학적 규명뿐만 아니라 교육의 목적, 목표, 방법, 조직 및 제도에 관한 경험 과학적 연구에도 몰두했다. 그러나 경험 과학적 연구가 분화되면서 교육철학의 연구 범위에 대한 다양한 견해가 나타났다.

20세기에는 분석철학의 영향을 받아 교육 실천 관련 언어의 의미 분석, 개념 정의를 주로 하는 방식이 성행했다. 반면, 교육이 세계관이나 인간관과 불가분의 관계에 있으므로 윤리학, 철학, 종교, 사회학, 인류학에서 교육학적 지식을 찾으려는 시도도 있었으며, 이는 교육인간학이라고도 불린다.

전통적으로는 존 로크, 장 자크 루소, 요한 하인리히 페스탈로치, 프리드리히 프뢰벨을 거쳐 존 듀이에 이르는 교육학 고전 학설의 해석과 주석에서 교육, 아동, 교육 가능성에 대해 이야기하는 화법 자체에 대한 반성과 재검토가 일반적이었다. 그러나 최근에는 교육 제도 자체에 대한 비판 등, 그 모습이 상당히 달라졌다.

3. 1. 고대

플라톤(Plato)은 이상적인 국가(국가) 건설을 위해서는 개인을 정의로운 사회에 종속시켜야 하고, 이를 위해 개인에게 가장 유익하다고 강조했다. 그는 정신과 육체는 별개의 실체라고 보았다. 그의 "중기"(기원전 360년)에 쓰여진 파이돈 대화편에서 플라톤은 지식, 현실, 영혼의 본성에 대한 그의 독특한 견해를 다음과 같이 표명했다.영혼과 육체가 결합될 때, 자연은 영혼이 다스리고 통치하게 하고, 육체는 복종하고 봉사하게 합니다. 이 두 기능 중 어느 것이 신성한 것과 유사하며, 어느 것이 필멸의 것과 유사합니까? 신성한 것은…자연스럽게 명령하고 다스리는 것이며, 필멸의 것은 복종하고 섬기는 것이 아닙니까?[70][72]

플라톤은 아이들을 어머니의 보살핌에서 떼어내 국가의 보호 아래에서 양육해야 한다고 주장했다. 각 계급에 적합한 아이들을 구분하여, 가장 높은 계급의 아이들은 도시의 수호자 역할을 하고 능력이 부족한 사람들을 돌볼 수 있도록 많은 교육을 제공해야 한다고 보았다. 교육은 사실, 기술, 체력 단련, 음악 및 미술을 포함하는 전인 교육이어야 했으며, 그는 이를 최고의 노력으로 여겼다.

플라톤은 재능은 유전적으로 분포되지 않으며 어떤 사회 계급에서 태어난 아이들에게서도 발견될 수 있다고 믿었다. 그는 적절한 재능 있는 사람들은 국가에 의해 훈련되어 지배 계급의 역할을 수행할 자격을 갖추도록 해야 한다고 주장했다. 이는 교육받은 소수의 인구가 그들의 교육과 타고난 교육 가능성으로 인해 건강한 통치에 충분하다는 가정을 전제로 한 선택적 공교육 시스템을 확립한 것이다.

플라톤의 저서에는 다음과 같은 몇 가지 생각이 담겨 있다.

20세가 되면 선발이 이루어진다. 가장 우수한 학생들은 수학, 기하학, 천문학 및 조화론의 고급 과정을 이수한다. 고등 교육 체계의 첫 번째 과정은 10년 동안 진행되며, 과학에 재능이 있는 사람들을 위한 것이다. 30세가 되면 또 다른 선발이 이루어지며, 자격을 갖춘 사람들은 다음 5년 동안 변증법과 형이상학, 논리학 및 철학을 공부한다. 15년 동안 군대에서 하급 장교직을 수락한 후, 50세가 되면 이론적 및 실용적 교육을 마치게 된다.

아리스토텔레스(Aristotle)의 저서 『교육론(On Education)』은 단편만 남아 있다. 따라서 우리는 다른 저서의 짧은 구절들을 통해 그의 교육 철학을 알 수 있다. 아리스토텔레스는 인간의 본성, 습관, 이성(reason)이 교육에서 함양해야 할 동등하게 중요한 요소라고 생각했다.[http://www.infed.org/thinkers/et-arist.htm] 그는 좋은 습관을 기르는 데 반복이 중요한 도구라고 생각했다. 교사는 학생을 체계적으로 이끌어야 했는데, 이는 자신의 생각을 이끌어내기 위해 청중에게 질문하는 것을 강조한 소크라테스(Socrates)와는 다르다. ( 소크라테스(Socrates)가 성인을 대상으로 했기 때문에 비교 자체가 부적절할 수도 있다.)

아리스토텔레스는 가르치는 과목의 이론적 측면과 실제적 측면의 균형을 매우 중요하게 생각했다. 그가 중요하다고 언급한 과목으로는 읽기, 쓰기, 수학, 음악, 체육, 문학, 역사 그리고 광범위한 과학 분야가 있다. 그는 또한 놀이의 중요성을 언급했다.

아리스토텔레스에게 교육의 가장 중요한 임무는 폴리스(polis)를 위한 훌륭하고 덕 있는(virtuous) 시민을 만드는 것이었다. “인류 통치의 기술에 대해 숙고해 온 모든 사람들은 제국의 운명이 청소년 교육에 달려 있다는 것을 확신했다.”[73]

3. 2. 중세

중세 이슬람 세계에서는 초등학교를 ''막타브''라고 불렀는데, 이는 적어도 10세기까지 거슬러 올라간다. 마드라사(고등 교육을 가리킴)와 마찬가지로 막타브는 종종 모스크에 딸려 있었다.[74] 11세기, 이븐 시나(서구에서는 ''아비켄나''로 알려짐)는 ''막타브'' 학교에서 일하는 교사들을 위한 지침으로 "교사의 아동 교육 및 훈육에서의 역할"이라는 제목의 장을 저술했다. 그는 아이들이 사교육 가정교사보다 수업으로 교육받는다면 더 잘 배울 수 있다고 적었고, 학생들 간의 경쟁과 모방의 가치뿐만 아니라 그룹 토론과 토론의 유용성을 그 이유로 제시했다. 이븐 시나는 ''막타브'' 학교의 교육과정을 두 단계로 나누어 설명했다.[74]

이븐 시나는 아이들이 6세부터 ''막타브'' 학교에 보내져 14세가 될 때까지 초등 교육을 받아야 한다고 적었다. 그는 그 기간 동안 코란, 이슬람 형이상학, 언어, 문학, 이슬람 윤리, 그리고 수공예 기술(다양한 실용 기술을 가리킬 수 있음)을 배워야 한다고 썼다.[74]

이븐 시나는 ''막타브'' 수업의 중등 교육 단계를 전문화 기간으로 언급하며, 학생들의 사회적 지위에 관계없이 수공예 기술을 습득하기 시작해야 한다고 적었다. 그는 14세 이후의 아이들에게 독서, 수공예, 문학, 설교, 의학, 기하학, 무역 및 상업, 기술, 또는 그들이 미래 직업을 위해 추구하고자 하는 다른 과목이나 직업 등 관심 있는 과목을 선택하고 전문화할 수 있는 선택권을 주어야 한다고 적었다. 그는 이것이 전환 단계이며 학생의 정서적 발달과 선택 과목을 고려해야 하므로, 학생들이 졸업하는 연령에 대해 유연성이 필요하다고 적었다.[75]

이븐 시나는 경험주의적 이론인 '백지설'을 발전시키기도 했다. 그는 "인간의 지능은 출생 시 백지와 같으며, 교육을 통해 실현되고 알게 되는 순수한 잠재력"이며, 지식은 "이 세상의 사물에 대한 경험적 친숙함을 통해 획득되며, 그로부터 보편적인 개념을 추상화한다"고 주장했다. 또한, 이는 "삼단논법적 추론 방법"을 통해 발전되며, 관찰은 명제적 진술로 이어지고, 이것들이 결합되면 더욱 추상적인 개념으로 이어진다고 설명했다. 그는 또한 지성 자체가 "물질적 지성(''al-‘aql al-hayulani''), 즉 지식을 습득할 수 있는 잠재력에서 능동적 지성(''al-‘aql al-fa‘il''), 즉 완벽한 지식의 근원과 결합된 인간 지성의 상태까지 발전 수준을 가지고 있다"고 주장했다.[76]

12세기, 안달루시아 출신의 아랍 철학자이자 소설가인 이븐 투파일(서구에서는 "아부바케르" 또는 "에븐 토페일"로 알려짐)은 자신의 아랍 철학 소설인 ''하이 이븐 야크잔''을 통해 사고 실험으로서 '백지 상태'의 경험주의 이론을 보여주었다. 그는 이 소설에서 황야의 아이의 정신이 사회와 완전히 고립된 사막 섬에서 경험만으로 "백지 상태에서 성인의 상태로" 발달하는 과정을 묘사했다.[77]

3. 3. 근대

미셸 드 몽테뉴는 아동 교육에 대해 다룬 심리학적 주제들 중 하나를 저술하였다.[78] 그의 수필 「어린이의 교육에 관하여」, 「학자에 관하여」, 「경험에 관하여」는 그가 가진 아동 교육에 대한 견해를 설명한다.[79] 그의 아동 교육에 대한 몇몇 견해는 오늘날에도 여전히 관련성이 있다.[80]

몽테뉴는 당시의 일반적인 교육 관행에 비판적이었으며, 가르치는 내용과 방법 모두에 대해 문제를 제기했다.[79] 그는 책을 통한 엄격한 학습보다는 다양한 방법을 통해 아이들을 교육해야 한다고 믿었다. 또한 학생들에게 정보를 절대적 진리로 받아들이도록 강요하는 방식에 반대하며, 학생들이 정보에 의문을 제기하고 스스로 학습할 수 있도록 해야 한다고 주장했다.

몽테뉴는 학생이 잘 교육받기 위해서는 좋은 가정교사를 선택하는 것이 중요하며, 교육은 학생의 속도에 맞춰 진행되어야 한다고 보았다.[79] 그는 가정교사가 학생과 대화를 나누고 토론과 논쟁을 허용하여 학생들이 스스로 배우는 환경을 조성해야 한다고 강조했다.

개별 학습은 그의 이론에서 핵심적인 부분이었다. 그는 학생이 이미 알고 있는 정보와 새롭게 배우는 정보를 결합하여 독특한 관점을 형성한다고 주장했다.[81] 또한 가정교사는 학생들의 자연스러운 호기심을 장려하고 질문을 허용해야 하며, 성공적인 학생들은 새로운 정보에 대해 질문하고 스스로 연구하도록 격려받은 학생들이라고 주장했다.[79]

몽테뉴에게 경험은 학습의 핵심 요소였다. 그는 가정교사가 책을 통한 암기보다는 경험을 통해 학생들을 가르쳐야 한다고 주장했다.[79] 그는 학생들이 수동적인 어른이 되지 않고, 스스로 생각하고 지식을 주장할 수 있는 능동적인 학습자가 되도록 경험, 여행, 인간과의 상호 작용을 통해 교육해야 한다고 강조했다.[81]

'''존 로크'''는 ''교육에 관한 몇 가지 생각''과 ''이해의 수행에 관하여''에서 정신의 능력과 활동을 증진시키기 위한 교육 방법에 대한 개요를 제시했다. 그는 교육의 목적이 특정 분야의 완벽함이 아니라, 마음을 열고 배열하여 어떤 분야든 능숙하게 다룰 수 있도록 하는 것이라고 주장했다.[82]

로크는 교육이 사람을 만든다는 믿음을 표현하며, 정신은 "텅 빈 서랍"과 같다고 말했다.[84] 그는 어릴 때 형성된 "관념의 연합"이 자아의 기초가 되기 때문에 중요하다고 강조했다.[85] 그는 "어리석은 하녀"가 아이에게 "도깨비와 요정"이 밤과 관련 있다고 설득하게 내버려 두는 것을 경고하며, 부정적인 연합이 형성되지 않도록 주의해야 한다고 주장했다.[86]

장 자크 루소는 플라톤의 철학을 존중했지만, 타락한 사회 상태 때문에 비실용적이라고 보았다.[87] 그는 모든 인간에게 공통적인 발달 과정이 있으며, 그 주요 행동적 표현은 호기심이라고 주장했다. 이는 존 로크의 '백지 상태(tabula rasa)'와 달리 아이의 본성에서 비롯된 능동적인 과정이었다.

루소는 그의 저서 『에밀』에서 아이들을 사회에서 멀리 떨어뜨리고, 환경 변화를 통해 조건화하며, 아이가 해결할 수수께끼를 설치하는 교육 방법을 옹호했다.[88]

루소는 교육의 정당성 문제에 주목하며, 어른들이 아이들에게 정직해야 하고, 특히 교육에서 권위의 근거가 육체적 강압("나는 너보다 크다")임을 숨기지 말아야 한다고 주장했다.[89] 그는 아이들이 약 12세에 이성의 시대에 도달하면, 자유로운 개인으로 자신의 교육 과정에 참여해야 한다고 보았다.

그는 아이가 어른의 간섭 없이 자신의 행동의 자연스러운 결과를 경험하며 스스로 배우도록 인도되어야 한다고 말했다.

루소는 발달을 5단계로 나누고, 처음 두 단계는 감각 교육, 12세 이후에는 마음을 계발하는 교육을 제시했다. 5권에서는 여성(소피)의 교육을 다루며, 성별에 따른 차이점을 제시하고 그에 맞는 교육을 주장했다.[90]

임마누엘 칸트는 교육이 훈련과 달리 사고를 포함한다고 믿었다. 그는 이성 교육 외에도 인격 발달과 도덕적 금언의 교육을 중요하게 생각했으며, 공교육과 체험 학습을 지지했다.[91]

샬럿 메이슨은 영국의 교육자로, 어린이 교육의 질 향상에 평생을 바쳤다. 그녀는 아이들이 타고난 인격체이며 존중받아야 한다고 믿었고, 의지와 이성의 길을 배워야 한다고 생각했다. 그녀는 학생들에게 "요약본, 발췌, 선정본"이 아닌 살아있는 책(living books)을 통해 과목을 소개해야 한다고 주장했다.

3. 4. 20세기와 21세기

루돌프 슈타이너의 교육 철학에 기반한 발도르프 교육은 인지적, 정의적/예술적, 실용적 기술(머리, 마음, 손)의 균형 있는 발달을 강조한다. 학교는 교직원이 자체 관리하며, 교사에게 창의적인 방법을 개발할 자유를 부여한다. 슈타이너의 아동 발달 이론은 교육을 세 가지 발달 단계로 나누는데, 초기에는 모방, 초등 교육은 예술 중심, 중등 교육은 판단력, 지능, 실용적 이상주의 개발을 목표로 한다. 학습은 학제 간적이며, 상상력의 역할을 강조한다.

존 듀이는 민주주의와 교육에서 교육이 사회적 삶의 연속성을 위한 수단이라고 주장했다. 그는 교육 진보주의의 지지자였으며, 전통 교육의 지식 중심 접근 방식이 학생들의 실제 경험을 이해하는 데 충분하지 않다고 비판했다. 듀이는 시카고 대학교에 실험학교를 설립하여 실용성과 문화 등을 통합적으로 추구했다.

마리아 몬테소리는 자기 주도적 학습 활동을 위한 교구가 준비된 환경에서 어린 아이들을 관찰하며 몬테소리 교육법을 개발했다. 이 교육법은 아이들의 본성을 이끌어내고 유지하는 것을 목표로 한다.

윌리엄 허드 킬패트릭은 프로젝트 방법을 개발했는데, 이는 주제 중심의 교육과정과 수업 활동 형태였다. 그는 교사의 역할을 권위적인 인물이 아닌 "안내자"로 보았으며, 아이들이 자신의 관심에 따라 학습을 스스로 지시해야 한다고 믿었다.

윌리엄 챈들러 배글리는 교육 본질주의의 지지자로서 지식 자체의 가치를 주장하고 교과목의 체계적인 학습을 강조했다.

A. S. 네일은 서머힐 스쿨을 설립하여 아동의 행복과 자유를 중시하는 교육 철학을 실천했다.

마르틴 하이데거는 대학에서의 교육과 연구가 통합되어야 하며, 학생들은 각 지식 영역의 존재론적 전제를 조사하도록 가르쳐야 한다고 주장했다.

장 피아제는 인지 발달 이론과 유전 인식론을 통해 아동 교육에 큰 영향을 미쳤다. 그는 "우리 사회를 붕괴로부터 구할 수 있는 것은 오직 교육뿐이다"라고 선언했다.[104]

모티머 제롬 애들러는 교육 영원주의를 주장했다.

해리 S. 브로우디는 고전적 실재론에 기반한 철학적 견해를 바탕으로 교육이 다양한 사회를 통합하는 연결고리가 될 것이라고 보았다.

제롬 브루너는 발견 학습 개념을 개발하여 학습자가 기존 지식을 바탕으로 새로운 아이디어를 구성하도록 장려했다.

파울로 프레이레는 "은행식 교육 개념"을 비판하고, 교사와 학생 간의 상호성을 강조하는 비판적 교육학을 옹호했다. 그는 빈곤한 농민들의 해방을 추구하는 교육을 실천했다.

존 홀트는 학교가 학생들의 학업 실패의 원인이라고 주장하며, 아동의 학습 과정을 방해한다고 비판했다.

넬 노딩스는 돌봄 윤리에 중점을 둔 교육철학을 제시하며, 교사와 학생 간의 돌봄 관계가 중요하다고 강조했다.

4. 역할

교육철학은 교육 현상의 본질을 추구하고 원리적으로 이해하여 문제 해결 방향을 찾고, 목표 설정을 위한 질문과 해답을 찾는 학문이다. 이는 인간, 사회, 자연 현상의 궁극적인 실재(實在)를 탐구하는 형이상학적, 인식론적, 가치론적인 노력을 포함한다. 현대 교육이 기술적인 면에 치우쳐 교육 현상에 대한 피상적인 이해만 이루어지고 원리적인 탐구가 부족하다는 비판 속에서, 교육철학은 교육 본질에 대한 깊이 있는 이해를 제공한다.

또한 교육철학은 가치 선택의 기준을 제시한다. 과학적인 정확성과 실용적인 효율성도 중요하지만, 때로는 더 높은 가치를 위해 효율성을 포기해야 할 때도 있다. 교육철학은 일관성 있고 장기적이며 종합적인 판단을 내릴 수 있도록 돕는다. 현대 교육이 단편적인 지식만을 강조하는 경향을 비판하며, 교육이 과거, 현재, 미래를 잇는 연속선상에 있음을 강조한다.

교육 목표에 대한 논쟁은 교육의 주된 수혜자가 개인인지, 아니면 사회인지에 대한 질문에서 비롯된다.[29][7] 개인과 사회의 이익이 일치하는 경우도 있지만, 상충하는 경우도 있다. 이는 개인의 자율성과 공동체의 복지 중 어느 것이 우선해야 하는지에 대한 문제로 이어진다.[7] 포괄적 자유주의자들은 학생들의 자기 주도성을 강조하는 반면,[4] 공동체주의자들은 사회적 결합의 중요성을 강조한다.[31][32]

20세기에는 분석철학의 영향으로 교육 실천에 대한 언어의 의미 분석과 개념 정의가 주를 이루었지만, 윤리학, 철학, 종교, 사회학, 인류학 등에서 교육학적 지식을 찾으려는 시도도 있었다. 이러한 시도는 교육인간학이라고도 불린다. 전통적으로는 존 로크, 장 자크 루소, 요한 하인리히 페스탈로치, 프리드리히 프뢰벨, 존 듀이 등 교육학 고전 학설의 해석과 주석을 통해 교육, 아동, 교육 가능성에 대해 논의했지만, 최근에는 교육 제도 자체에 대한 비판 등 다양한 관점에서 교육철학이 논의되고 있다.

5. 필요성

교육이 눈앞의 성과에만 매달려 기본적인 원리 탐구를 소홀히 하고 방향 감각을 잃을 때, 교육철학은 방향을 제시해 준다. 교육이 피상적인 기교로 전락하고 깊이 있는 사고가 부족할 때, 교육철학은 이러한 점을 보완한다. 또한 교육이 양적으로만 평가되고 능률과 실용성만을 극단적으로 추구하여 가치 기준이 흔들릴 때, 교육철학은 올바른 가치 기준을 설정해 준다.

한국 교육은 교육철학의 빈곤 속에서 성장해 왔다고 볼 수 있다. 교육 연구 기관, 교사 양성 과정, 교육 현장 모두 교육철학보다는 교육과학에 치중해 왔다. 이러한 상황에서 한국 교육이 더욱 발전하기 위해서는 교육철학이 반드시 필요하다. 과거의 교육 방법, 교육 과정, 교육 심리 등은 모두 그 당시의 교육철학 사조의 영향을 받았다. 예를 들어, 존 듀이의 실용주의 교육철학은 당시 교육 내용과 방법에 큰 변화를 가져왔다. 따라서 한국 교육의 빈곤은 교육철학의 빈곤과 직결되며, 건전한 교육철학의 정립 없이는 건전한 교육을 기대하기 어렵다.

6. 주요 주제

교육철학은 교육 현상의 본질적인 추구와 원리적 이해를 통해 문제 해결 방향을 모색하고 목표 설정을 위한 심오한 질문을 던지며, 이에 대한 해답을 찾는 학문이다. 이는 인간, 사회, 자연 현상의 궁극적인 실재(實在)를 추구하는 형이상학적, 인식론적, 가치론적인 노력을 포함한다.

교육철학은 교육을 철학적으로 고찰하고, 교육의 본질적인 의미와 기본적인 문제를 전체적이고 체계적으로 밝히려는 노력의 산물이다. 이전의 교육철학은 교육 전반, 특히 교육의 본질이나 이념에 관한 철학적 규명뿐만 아니라 교육의 목적, 방법, 조직 및 제도에 관한 경험 과학적 연구에도 관여했다. 그러나 경험 과학적 연구가 분화되면서 교육철학의 연구 범위에 대한 다양한 견해가 나타나고 있다.

현대 교육이 교육 기술에 지나치게 치중하여 교육 현상에 대한 지엽적이고 피상적인 이해만 이루어지고 원리적인 탐구가 소홀한 상황에서, 교육 본질에 대한 명상, 가치 분석, 복잡한 사실에 대한 분석과 비판은 교육 현상을 깊이 이해하는 데 필수적이다.

교육철학은 가치 선택의 기준을 제공한다. 현대 교육에서 과학적인 정확성과 실용적인 능률을 무시할 수는 없지만, 때로는 더 높은 가치를 위해 능률을 포기할 수 있어야 한다.

또한 교육철학은 일관성 있고 장기적이며 종합적인 판단을 위한 노력을 포함한다. 현대 교육은 단편적인 정확성을 추구하는 경향이 있지만, 교육은 과거, 현재, 미래를 잇는 연속선상에 있으며 역사성, 현실성, 규범성을 지닌다. 교육이 성급한 목전의 성과만을 추구하고, 직접 경험에만 의존하여 방향 감각을 잃을 때, 그리고 교육이 피상적인 기교로 전락하고 깊이 있는 사고가 부족할 때 교육철학은 이러한 부족함을 보완한다. 교육이 양적으로만 평가되고 능률과 실용이 극단화되어 가치 기준이 확립되지 못할 때, 교육철학은 가치 기준을 설정해 준다.

교육이 자체적인 체계를 확립하지 못하고 맹목적인 모방에 의존할 때 교육철학이 필요하다. 한국 교육은 성장 과정에서 이러한 문제점을 안고 있었으며, 교육 철학의 부재 속에서 성장해 왔다. 교육 연구소, 교사 양성 과정, 교육 현실 모두 교육 철학 부재의 상황을 보여주었다. 이러한 상황에서 한국 교육의 더 큰 성장을 위해서는 교육 철학이 필수적이다. 과거의 교육 방법, 교육 과정, 교육 심리 등은 모두 당대 교육 철학 사상의 영향을 받았다. 듀이의 실용주의 교육 철학은 당시 교육 내용과 방법에 큰 변화를 가져왔다. 한국 교육 철학의 빈곤은 한국 교육 과정 및 방법의 빈곤과 직결된다. 건전한 교육 철학의 정립 없이는 건전한 교육을 기대하기 어렵다.

교육철학의 하위 분야는 다양하게 제시되어 왔다. 한 가지 분류는 기술적 문제와 규범적(규범적) 문제를 구분한다.[10][7] 기술적 이론은 교육이 무엇이며 관련 개념을 어떻게 이해해야 하는지를 설명한다. 여기에는 인식론적 질문도 포함되는데, 이는 교육에 대한 이론의 진위 여부가 아니라, 그러한 질문에 답하기 위한 지식에 어떻게 도달할 수 있는지를 묻는 것이다.[7] 반면에 규범적 이론은 교육이 어떻게 실천되어야 하는지 또는 교육의 올바른 형태가 무엇인지에 대한 설명을 제공한다.[10][9] 일부 규범적 이론은 무엇이 옳고 좋은지에 대한 더 넓은 윤리적 틀에 기반을 두고, 이 틀을 교육 실천에 적용하여 교육적 규범 이론에 도달한다. 그러나 기술적 접근과 규범적 접근은 서로 얽혀 있으며 항상 명확하게 분리될 수는 없는데, 기술적 발견은 종종 다양한 규범적 태도를 직접적으로 함축하기 때문이다.[10]

또 다른 분류는 교육철학의 주제를 교육의 본질과 목표, 그리고 교육의 방법과 환경으로 나눈다.[4] 후자는 다시 구체적인 규범적 이론과 이러한 이론의 개념적 및 방법론적 전제에 대한 연구로 나눌 수 있다.[4] 다른 분류는 추론과 도덕의 역할과 같은 주제 영역과 사회적, 정치적 주제 및 교육과정에 관한 문제를 추가로 포함한다.[5]

교육철학 내의 이론은 철학 사조에 따라 세분화될 수 있다. 실존주의, 프래그머티즘, 마르크시즘, 포스트모더니즘, 페미니즘과 같은 다양한 철학 사조는 교육의 주요 문제에 대한 자신만의 관점을 개발해 왔다.[4][11][8] 이들은 종종 교육이 어떻게 실천되어야 하거나 실천되어서는 안 되는지에 대한 규범적 이론을 포함하며, 대부분의 경우 논란의 여지가 있다.[4]

다른 접근 방식은 교육철학에서 논의되는 모든 주제를 나열하는 것이다. 그중에는 성교육, 과학교육, 미학적 교육, 종교 교육, 윤리 교육, 다문화 교육, 직업 교육, 교수-학습 이론, 학습 측정, 지식과 그 가치, 이성 함양, 교육의 인식론적 및 도덕적 목표, 권위, 오류 가능성 등이 있다.[8][7]

20세기에는 분석철학의 영향으로 교육 실천 관련 언어의 의미 분석 및 개념 정의가 주를 이루었다. 그러나 교육은 세계관, 인간관과 밀접하게 관련되므로, 윤리학, 철학, 종교, 사회학, 인류학 등에서 교육학적 지식을 찾으려는 교육인간학적 시도도 있었다.

존 로크, 장 자크 루소, 요한 하인리히 페스탈로치, 프리드리히 프뢰벨에서 존 듀이로 이어지는 교육학 고전 학설의 해석과 주석을 통해 교육, 아동, 교육 가능성에 대한 논의 방식 자체를 반성하고 재검토하는 것이 전통적이었다. 그러나 최근에는 교육 제도 자체에 대한 비판 등 다양한 논의가 이루어지고 있다.

6. 1. 교육의 기본 개념

교육철학에서 논의되는 일반적인 주제에 대해서는 광범위한 합의가 있지만, 교육철학을 정확하게 정의하는 것은 어려운 것으로 판명되었다.[8] 교육철학은 주로 응용철학에 속한다.[8][7] 어떤 정의에 따르면, 윤리학의 한 분야로 특징지을 수 있다.[4]"교육"이라는 용어는 교육 과정 자체 또는 이 과정으로서의 교육을 연구하는 학문 분야를 가리킬 수 있다. 이러한 모호성은 교육철학의 수준에서도 반영되는데, 교육철학은 과정으로서의 교육과 학문으로서의 교육 모두의 철학적 전제와 문제에 대한 연구를 포함한다.[10]

교육철학의 중심 과제는 교육 분야에서 작용하는 다양한 기본적인 가정과 의견 차이를 명확히 하고, 서로 다른 입장에 대한 찬반 논거를 평가하는 것이다.[7][8] 교육 문제는 여러 분야에서 매우 다양한 형태로 나타난다. 이 때문에 교육철학의 폭과 영향력은 크고 광범위하며, 윤리학, 정치철학, 인식론, 형이상학, 마음철학 등 철학의 다른 많은 분야와 관련이 있다.[7][8][9]

교육의 문제는 이미 고대 철학에서 중요한 주제였으며 오늘날까지 그러하다.[8][5] 그러나 교육철학은 체계적인 연구와 분석의 대상이 된 20세기 후반에 이르러서야 독립적인 철학 분야로 등장했다.[4]

6. 2. 교육 목표

교육의 목표는 단순한 지식 전달을 넘어, 학습자가 스스로 생각하고, 창의적으로 문제를 해결하며, 올바른 가치관을 형성하도록 돕는 것이다. 교육 목표 이론은 크게 '선 기반', '기술 기반', '성격 기반'으로 나뉜다.20세기에는 분석철학의 영향으로 교육 실천 관련 언어의 의미 분석 및 개념 정의가 주를 이루었다. 그러나 교육은 세계관, 인간관과 밀접하게 관련되므로, 윤리학, 철학, 종교, 사회학, 인류학 등에서 교육학적 지식을 찾으려는 교육인간학적 시도도 있었다.

존 로크, 장 자크 루소, 요한 하인리히 페스탈로치, 프리드리히 프뢰벨에서 존 듀이로 이어지는 교육학 고전 학설의 해석과 주석을 통해 교육, 아동, 교육 가능성에 대한 논의 방식 자체를 반성하고 재검토하는 것이 전통적이었다. 그러나 최근에는 교육 제도 자체에 대한 비판 등 다양한 논의가 이루어지고 있다.

6. 2. 1. 인식론적 목표

존 로크는 인간의 마음을 정보를 수동적으로 받아들이고 경험을 통해 내용이 채워지는 빈 슬레이트, 즉 타불라 라사로 보았다. 이러한 관점은 실용주의적 관점과 대조되는데, 실용주의는 실천을 강조하며 학생을 수동적인 존재가 아닌 스스로 발견하고 배우도록 격려해야 하는 능동적인 학습자로 본다.[7][56][57]6. 2. 2. 비판적 사고와 세뇌

비판적 사고는 교육에서 매우 중요한 요소이다. 교육은 학생들이 스스로 생각하고 결론에 도달할 수 있도록 비판적 사고 능력을 키워야 한다. 세뇌는 이러한 교육의 목표와 반대되는 것으로, 학생들이 스스로 믿는 내용에 대해 의문을 제기하거나 평가하는 것을 어렵게 만든다.[1]세뇌는 어떤 신념을 믿게 하는 과정에서 그 신념을 뒷받침하는 증거를 제대로 고려하지 않도록 한다. 따라서 교육에서는 세뇌를 지양하고, 학생들이 비판적 사고를 통해 스스로 판단하고 결정할 수 있도록 이끌어야 한다.[1]

6. 2. 3. 개인과 사회

교육철학은 교육 현상의 본질을 추구하고 원리적으로 이해하여 문제 해결 방향을 모색하며, 목표 설정을 위한 심오한 질문을 던지고 답을 찾는 노력이다. 이는 인간, 사회, 자연 현상의 궁극적인 실재를 추구하는 형이상학적, 인식론적, 가치론적인 노력을 포함한다.[1] 현대 교육이 교육 기술에 치우쳐 교육 현상에 대한 피상적인 이해만 지속되고 원리적인 탐구가 부족한 상황에서, 교육 본질에 대한 성찰과 가치 분석은 교육을 깊이 이해하는 데 필수적이다.[1]교육철학은 가치 선택의 기준을 제공한다.[1] 현대 교육에서 과학적 정확성과 실용적 능률도 중요하지만, 때로는 더 높은 가치를 위해 능률을 포기할 수 있어야 한다.[1]

또한, 교육철학은 일관성 있고 장기적이며 종합적인 판단을 돕는다.[1] 현대 교육이 단편적인 지식 전달에 치중하는 경향이 있지만, 교육은 과거, 현재, 미래를 잇는 연속선상에 있으며 역사성, 현실성, 규범성을 지닌다.[1] 교육이 성급한 성과만을 추구하고, 직접 경험에만 의존하여 방향 감각을 잃을 때, 그리고 교육이 피상적인 기교로 전락하고 깊이 있는 사고가 부족할 때 교육철학은 이러한 부족함을 보완한다.[1] 교육이 양적으로만 평가되고 능률과 실용이 극단화되어 가치 기준이 확립되지 못할 때, 교육철학은 가치 기준을 설정해 준다.[1]

교육이 자체적인 체계를 확립하지 못하고 맹목적인 모방에 의존할 때 교육철학이 필요하다.[1] 한국 교육은 성장 과정에서 이러한 문제점을 안고 있었으며, 교육 철학의 부재 속에서 성장해 왔다.[1] 교육 연구소, 교사 양성 과정, 교육 현실 모두 교육 철학 부재의 상황을 보여주었다.[1] 이러한 상황에서 한국 교육의 더 큰 성장을 위해서는 교육 철학이 필수적이다.[1] 과거의 교육 방법, 교육 과정, 교육 심리 등은 모두 당대 교육 철학 사상의 영향을 받았다.[1] 듀이의 실용주의 교육 철학은 당시 교육 내용과 방법에 큰 변화를 가져왔다.[1] 한국 교육 철학의 빈곤은 한국 교육 과정 및 방법의 빈곤과 직결된다.[1] 건전한 교육 철학의 정립 없이는 건전한 교육을 기대하기 어렵다.[1]

6. 3. 교육과정

교육과정은 학생들에게 무엇을 가르칠 것인가 하는 문제와 밀접하게 관련되어 있다. 여기에는 가르칠 과목을 선택하고, 특정 주제를 포함할지 말지에 대한 논의가 포함된다. 교육과정은 교육 목표와 깊은 연관이 있으며, 특정 과목이 교육 목표 달성에 기여하기 때문에 교육과정에 포함되어야 한다는 주장이 제기되기도 한다.[8][5][7]교육과정에 어떤 과목을 포함할지에 대한 다양한 입장들은 논란의 여지가 있지만, 학문적 담론을 넘어 공공 담론으로 확대되는 특정 문제들이 존재한다. 성교육과 종교 교육이 그 예시이다.[7][33][34][36] 성교육에 대한 논쟁은 성기의 기능과 같은 생물학적 측면과 성행위, 성 정체성과 같은 사회적 측면을 모두 다룬다. 어떤 측면을 어느 정도 자세히, 그리고 어떤 연령대에 가르칠 것인지에 대한 의견 불일치가 존재한다.[7][33][35] 종교 교육에 대한 논쟁은 종교를 별개의 과목으로 가르쳐야 하는지, 의무적으로 가르쳐야 하는지, 어떤 종교를 가르칠 것인지, 종교적 관점이 윤리나 성교육과 같은 다른 주제에 어느 정도 영향을 미쳐야 하는지 등의 질문을 포함한다.[34][36]

도덕 교육 또한 중요한 주제이다. 이 분야는 "교육 윤리"라고도 불리며, 학생들에게 어떤 도덕적 신념과 가치를 가르쳐야 하는지에 대한 의견 불일치가 존재한다. 칸트주의 전통의 이론가들은 도덕적 추론의 중요성과 아이들이 도덕적으로 자율적인 행위자가 되도록 하는 것을 강조하는 반면,[4] 아리스토텔레스주의 전통의 이론가들은 도덕적 습관화에 더 중점을 둔다.[4] 고대 철학에서는 도덕성이 타고난 성향이 아니라 교육을 통해 얼마나 가르칠 수 있는지에 대한 논의가 있었다.[37][38]

공교육에서 예술과 미학의 역할에 대한 다양한 논의도 존재한다. 예술 분야에서 배우는 창의력은 다른 분야에도 적용될 수 있으며, 미적 교육은 도덕과 정치 분야에서 학생의 감수성을 형성하고 자기 자신과 타인에 대한 인식을 높이는 데 기여할 수 있다고 주장된다.[4][39][40]

일부 연구자들은 객관성의 가능성을 부정하며, 다양성에 중점을 둔 교육 방식을 주장하기도 한다. 이는 다양한 문화, 관습, 언어 및 생활 방식을 교육에서 더욱 두드러지게 함으로써 가능하다.[7][4]

이러한 논쟁을 해결하기 위해 아동 발달, 학습, 동기 부여 분야의 심리학이 중요한 통찰력을 제공할 수 있다.[4][41] 수학과 같은 특정 과목의 교육과정에 대한 질문은 수학철학과 같은 특정 학문 분야의 철학에 의해 영향을 받는다.[4][42]

6. 4. 권력

현대 국가에서 아동에게 의무 교육을 강제하는 것은 교육철학에서 중요한 권력 문제로 다루어진다.[7][43] 아동과 부모는 교육과정을 선택하거나 변경할 권한이 거의 없는데, 이는 국가가 이러한 권력을 사용하는 것이 정당한지에 대한 질문을 제기한다.탈학교 운동 및 언스쿨링과 같은 해방 운동은 의무 교육을 거부하고, 아동의 복지는 의무 교육 없이 더 잘 충족된다고 주장한다.[4][44][45] 이들은 학습이 공부 외 다른 활동의 부산물로 발생한다고 보지만, 이는 아동의 합리성 발달에 대한 지나치게 낙관적인 전제라는 비판을 받는다.[4]

의무 교육 자체에 대한 비판 외에도, 성이나 종교와 같이 교육과정의 특정 의무 주제에 대한 비판도 존재한다. 미국의 경우, 표준화된 시험이 특정 소수 민족에 대한 차별을 야기한다는 주장도 제기된다.[7][59][60] 이는 표준화 시험이 소수 민족이 공유하지 않는 전제를 암묵적으로 가정할 수 있기 때문이다.

교사의 권한과 책임 또한 권력과 관련된 문제이다.[7] 포스트모던 이론가들은 기존 교육 관행을 사회 엘리트가 자신의 이익을 위해 사용하는 권력의 도구로 보며,[7][8] 국가와 개인 간의 불평등한 권력 관계, 그리고 교육을 통해 전달되는 지식과 권력과 지식 간의 밀접한 연관성을 지적한다.[46][47][48]

6. 5. 평등

교육의 주된 수혜자가 교육받은 개인인지, 아니면 그 개인이 속한 사회인지에 대한 문제는 교육 목표 논쟁의 근원적인 원인 중 하나이다.[29][7] 개인과 사회의 이익은 많은 경우 일치한다. 교육은 개인에게는 직업과 관련된 삶의 새로운 기회를 열어주고,[8] 사회에는 선량하고 법을 준수하며 생산적인 구성원이 될 가능성을 높여준다.[30] 그러나 개인의 이익과 사회의 이익이 상충하는 경우에는 문제가 복잡해지며, 개인의 자율성이 공동체의 복지보다 우선해야 하는지에 대한 질문이 제기된다.[7] 예를 들어, 포괄적 자유주의자들은 교육이 학생들의 자기 주도성을 강조해야 한다고 주장한다. 이들은 학생이 스스로 인생의 길을 선택하는 것이 중요하며, 교육의 역할은 학생에게 필요한 자원을 제공하는 것이지, 인생에서 윤리적으로 옳은 길이 무엇인지 지도하는 것이 아니라고 본다. 반면 공동체주의자들은 공동체의 일원이 되고 공동선을 공유함으로써 사회적 결합의 중요성을 강조하며 이러한 입장에 반대한다.[4][31][32]6. 6. 인식론

교육철학은 교육의 인식론에도 관심을 갖는다.[7][8] 교육 인식론은 교육의 인식적 목표와 교육 문제에 대한 지식 획득 방법을 다룬다. 교육의 인식적 목표는 교육자들이 참된 믿음뿐 아니라 정당화된 참된 믿음을 전달하고, 비판적 사고와 같은 인식적 미덕을 촉진해야 하는지에 대한 질문을 포함한다.[4][17][18] 교육 문제에 대한 지식 획득 방법은 교육 연구 분야에서 중요하며, 교육 정책과 실무에 큰 영향을 미친다. 이 분야의 인식론적 질문은 통찰력의 객관성과 관련된다.[7][8]교육 연구 분야의 중요한 방법론적 차이는 "패러다임 전쟁"으로 불리는 양적(통계적) 접근법과 질적(인류학적) 접근법 간의 대립이다.[8][7][53][54][55] 양적 접근법은 광범위한 실험 연구와 통계적 방법을 통해 교육 현상의 일반적인 인과 요인을 밝히는 데 중점을 둔다. 그러나 자연과학 방법이 사회과학의 복잡한 문화적, 동기적 패턴을 이해하기에 부적절하다는 비판을 받는다. 질적 접근법은 특정 사례 연구를 통해 결론을 도출하지만, 방법론적 엄격성이 부족하다는 비판을 받는다.[8][53][54][55] 혼합 방법 연구는 양쪽 접근법을 결합한 최근의 현대적 접근법이다. 가장 유망한 접근법에 대한 논의는 연구 자금 지원 예산 사용과 관련되며, 이는 정책 결정에 중요한 영향을 미친다.[8]

7. 철학적 운동

실존주의, 프래그머티즘, 마르크스주의, 포스트모더니즘, 페미니즘 등 다양한 철학 사조는 교육의 주요 문제에 대한 자신만의 관점을 발전시켜 왔다.[4][11][8] 이들은 종종 교육 실천에 대한 규범적 이론을 포함하며, 대부분 논란의 여지가 있다.[4]

마르크스주의적 관점에서는 자본주의 사회의 학교 제도가 학생들을 다른 경제적 지위로 분류하여 불평등을 야기한다고 비판한다. 이는 개인의 노력과 공로에 따른 것처럼 보이지만, 실제로는 기존의 사회 계급 구조를 강화하고 자본주의적 생산 관계를 재생산하는 역할을 한다.[4][50][51]

여성주의자와 포스트모더니즘 이론가들은 교육의 지배적인 패러다임에 존재하는 편견과 차별을 지적하며, 이를 제거해야 한다고 주장한다. 여성주의자들은 전통적인 교육이 남성 중심적이어서 여성을 억압한다고 비판한다.[52] 이들은 현대 교육에서도 인지 발달에 치중하여 여성적인 감정과 직관에 기반한 접근 방식을 소홀히 하고, 공적 영역의 능력(이성, 객관성)을 강조하면서 사적 영역의 특성(공감, 감정 이입)을 간과한다고 비판한다.[52][7]

20세기에는 분석철학의 영향으로 교육 실천에 대해 이야기하는 언어의 의미 분석과 개념 정의에 주력하는 방식이 유행했다. 그러나 교육은 세계관이나 인간관과 불가분의 관계에 있으므로, 윤리학, 철학, 종교, 사회학, 인류학에서 교육학적 지식을 찾으려는 시도(교육인간학)도 있다.[7]

7. 1. 실존주의

실존주의는 세계를 개인의 주관성으로 보고, 선, 진리, 현실은 개인적으로 정의된다고 본다. 현실은 존재의 세계이며, 진리는 주관적으로 선택되고, 선은 자유의 문제이다. 실존주의적 교실의 주제는 개인적인 선택의 문제여야 한다. 교사는 개인을 학습자가 자신의 견해를 명확히 하기 위해 다른 사람들의 견해에 직면해야 하는 사회적 맥락 내의 실체로 본다. 인성 발달은 결정에 대한 개인의 책임을 강조한다. 진정한 답은 외부 권위가 아닌 개인 내부에서 나온다. 진정한 사고를 통해 삶을 검토하는 것은 학생들을 진정한 학습 경험에 참여시킨다. 실존주의자들은 학생들을 측정, 추적 또는 표준화할 대상으로 생각하는 것에 반대한다. 그러한 교육자들은 교육 경험이 자기 주도와 자기 실현을 위한 기회를 창출하는 데 초점을 맞추기를 원한다. 그들은 교육과정 내용이 아닌 학생부터 시작한다.[61]7. 2. 영속주의

영속주의는 모든 사람들에게 영원히 중요한 것들을 가르쳐야 한다고 주장한다. 영속주의자들은 가장 중요한 주제들이 사람을 발전시킨다고 믿는다. 사실의 세부 사항은 끊임없이 변하기 때문에 가장 중요한 것이 될 수 없으므로, 사실이 아닌 원리를 가르쳐야 한다고 본다. 사람은 인간이기 때문에 기계나 기술이 아닌 먼저 인간에 대해 가르쳐야 하며, 사람은 먼저 사람이고 그 다음에 노동자이기 때문에 직업 교육이 아닌 교양 과목을 먼저 가르쳐야 한다고 주장한다. 따라서 영속주의 교육 철학은 주로 사실보다는 추론과 지혜, 직업 훈련보다는 교양 과목을 가르치는 데 초점을 둔다.[106]7. 3. 고전 교육

고전 교육 운동은 서구 문화의 전통에 기반을 둔 교육 형태를 옹호하며, 특히 중세 시대에 이해되고 가르쳐진 교육에 중점을 둔다. "고전 교육"이라는 용어는 수세기 동안 영어로 사용되어 왔으며, 각 시대마다 정의를 수정하고 자체적인 주제를 추가했다. 18세기 말에는 중세 시대의 삼학(trivium)과 사학(quadrivium) 외에도 고전 교육의 정의는 문학, 시, 희곡, 철학, 역사, 예술 및 언어 연구를 포함하게 되었다.[1] 20세기와 21세기에는 실용적 또는 전문적인 프로그램과는 달리 교양 과목 및 과학의 광범위한 연구를 가리키는 데 사용된다.[1] 고전 교육은 엄격하고 체계적이며, 어린이와 그들의 학습을 문법, 변증법, 수사학이라는 세 가지 엄격한 범주로 구분하는 것으로 설명할 수 있다.[1]7. 4. 본질주의

교육 본질주의에 따르면, 모든 학생이 배우고 숙달해야 할 세상에 대한 몇 가지 필수적인 사실들이 있다. 이는 오랫동안 확립된 과목과 교육 방법에 의존하는 일종의 전통 교육이다. 본질주의자들은 일반적으로 읽기, 쓰기, 수학, 과학과 같은 과목에 중점을 두며, 매우 기본적인 기술부터 시작하여 점진적으로 복잡성을 높인다.[62][63][64] 그들은 교사 중심 접근 방식을 선호하는데, 이는 교사가 학습 활동을 안내하는 권위자 역할을 하고 학생들은 그들의 지시를 따라야 한다는 것을 의미한다.[65][64]윌리엄 챈들러 배글리(William Chandler Bagley)는 초등학교 교사로 일한 후 일리노이 대학교 교육학과 교수가 되었으며, 1908년부터 1917년까지 교육대학 학장을 역임했다. 그는 1917년부터 1940년까지 컬럼비아 대학교 교사대학 교육학과 교수로 재직했다. 실용주의와 진보 교육에 반대했던 배글리는 지식 자체의 가치를 주장했으며, 단순한 도구로서의 가치가 아닌 지식의 고유한 가치를 강조했다. 또한 그는 동료들이 교과목의 체계적인 학습을 강조하지 않는 것을 비판했다. 배글리는 교육 본질주의의 지지자였다.

7. 5. 사회 재건주의와 비판적 교육학

마르크스주의 이론에 기반한 비판적 교육학은 급진적 민주주의, 무정부주의, 여성주의 등 여러 사회 정의 운동의 영향을 받은 교육 운동이다. 이는 학생들이 자유에 대한 의식을 함양하고, 권위주의적 경향을 인식하며, 지식을 권력과 연결하여 건설적인 행동을 취하도록 돕는 것을 목표로 한다.

브라질의 철학자이자 교육자인 파울로 프레이레는 학생을 교사가 채워야 할 빈 계좌로 보는 "은행식 교육 개념"을 비판한 것으로 유명하다. 그는 교사와 학생 간의 깊은 상호성을 강조하며, 교사-학생의 이분법을 없애고 교실 참여자 모두가 서로에게 배우고 가르치는 '배우는 교사(교사-학생)'와 '가르치는 학생(학생-교사)'의 역할을 제안했다. 그러나 이러한 초기 교실 형태는 교사의 권위를 극복하기보다는 가릴 수 있다는 비판을 받기도 했다.

프레이레 철학은 "참여적 개발"과 개발 전반에 대한 학술적 논쟁에 큰 영향을 미쳤다. 특히 상호 작용적 참여를 통한 "해방" 강조는 개발의 참여적 초점에 대한 근거로 사용되었으며, 빈곤하거나 소외된 집단의 권한 강화를 이끌어낼 수 있다고 여겨진다. 프레이레는 유럽의 교리와 사상을 브라질로 수입하여 특정 사회경제적 상황에 맞게 동화시키고, 이를 확장하고 재조명하여 사고를 자극하는 방식으로 발전시켰다.

7. 6. 민주적 교육

민주적 교육은 학생과 교직원이 학교 민주주의에 자유롭고 평등하게 참여하는 학습 및 학교 운영 이론이다. 민주적인 학교에서는 일반적으로 생활, 작업 및 함께 학습하는 것과 관련된 문제에 대해 학생과 교직원이 공동으로 의사결정을 한다.[1]A. S. 네일은 1921년 영국 서퍽주에 있는, 현존하는 가장 오래된 민주적 학교인 서머힐 스쿨을 설립했다.[1] 그는 현대 민주적 교육 철학의 많은 부분을 정의하는 여러 권의 책을 저술했다. 네일은 아동 양육에 대한 결정에서 아동의 행복이 가장 중요한 고려 사항이어야 하며, 이러한 행복은 개인적인 자유의식에서 비롯된다고 믿었다. 그는 어린 시절 이러한 자유의식이 박탈되고, 그 결과 억압된 아동이 경험하는 불행이 성인기의 많은 심리적 장애의 원인이라고 생각했다.[1]

7. 7. 진보주의

교육적 진보주의는 인간이 다른 사람들과의 실제 활동에서 가장 잘 배우는 사회적 동물이라는 원칙에 교육을 기반해야 한다는 신념이다. 대부분의 교육 이론 지지자들처럼 진보주의자들은 학습에 대한 최상의 과학 이론에 의존한다고 주장한다. 대부분의 진보적인 교육자들은 아이들이 과학자처럼 학습하며, 존 듀이("John Dewey")의 "탐구 패턴"으로 알려진 학습 모델과 유사한 과정을 따른다고 믿는다.[66]탐구 패턴은 다음과 같다.

1) 문제를 인식한다.

2) 문제를 정의한다.

3) 문제를 해결하기 위한 가설을 제시한다.

4) 과거 경험에서 가설의 결과를 평가한다.

5) 가장 그럴듯한 해결책을 시험한다.[https://books.google.com/books?id=VPsXv7PhC5YC&dq=educational+progressivism&pg=PA59]

윌리엄 허드 킬패트릭(William Heard Kilpatrick)은 미국(미국)의 교육철학자이자 존 듀이의 동료이자 후계자였다. 그는 20세기 초 진보적 교육 운동의 주요 인물이었다. 킬패트릭은 유아 교육을 위한 프로젝트 방법을 개발했는데, 이는 주제의 중심 주제를 중심으로 조직된 교육과정과 수업 활동의 한 형태였다. 그는 교사의 역할이 권위적인 인물이 아닌 "안내자"여야 한다고 믿었다. 킬패트릭은 아이들이 자신의 관심에 따라 자신의 학습을 스스로 지시해야 하며, 자연 감각을 통해 학습을 경험하면서 환경을 탐험할 수 있어야 한다고 믿었다.[102] 진보적 교육과 프로젝트 방법의 지지자들은 암기, 암송 학습, 엄격하게 조직된 교실(줄지어 놓인 책상; 항상 앉아 있는 학생들), 그리고 전형적인 평가 방식에 초점을 맞춘 전통적인 학교 교육을 거부한다.

교육에서 탐구 방법에 중요하게 기여한 또 다른 인물은 제롬 브루너(Jerome Bruner)이다. 그의 저서 『교육 과정』(The Process of Education)과 『교수 이론을 향하여』(Toward a Theory of Instruction)는 학습과 교육과정 개발을 개념화하는 데 있어 획기적인 작품이다. 그는 어떤 과목이든 지적 정직성을 유지하는 방식으로 어떤 아이에게든 발달 단계에 상관없이 가르칠 수 있다고 주장했다. 이러한 개념은 그의 "나선형"(헬리컬(helical)) 교육과정 개념의 기반이 되었는데, 이는 교육과정이 기본 개념을 되풀이하여 학생이 완전한 형식적 개념을 파악할 때까지 개념을 발전시켜야 한다는 생각을 제시했다. 그는 직관이 생산적인 사고의 간과된 필수적인 특징이라고 강조했다. 그는 학습 내용에 대한 흥미가 성적과 같은 외부 동기보다 학습에 가장 좋은 자극이라고 생각했다. 브루너는 기존 지식이나 과거 지식을 바탕으로 새로운 아이디어를 구성하는 과정으로서 학습을 촉진하는 발견 학습(discovery learning) 개념을 개발했다. 학생들은 사실과 관계를 발견하고 이미 알고 있는 것을 지속적으로 발전시키도록 장려된다.

7. 8. 홈스쿨링

홈스쿨링은 어린이가 전통적인 학교 교육 과정이 아닌, 어린이가 주도하는 놀이, 게임, 가사 활동, 직업 체험, 사회적 상호작용 등 자연스러운 삶의 경험을 통해 학습하도록 중심을 둔 다양한 교육 철학 및 방식이다. 홈스쿨링은 어른의 지원을 받아 어린이 스스로가 이끄는 활동 탐구를 장려한다. 표준 교육과정과 전통적인 등급 평가 방식, 그리고 전통적인 학교 교육의 다른 특징들이 각 어린이의 교육을 극대화하는 목표에 역효과를 낸다는 주장을 근거로 기존의 학교 교육과 주로 구별된다.7. 9. 관찰 교육

관찰 교육은 세속적, 영적, 종교적 및 종교 이후의 관점에 기반한 다양한 목표를 위해 마음챙김과 요가와 같은 내성적 실천을 교육과정 및 교육 방법에 통합하는 데 중점을 둔다.[67][68] 관찰적 접근 방식은 특히 고등 교육 또는 (종종 수정된 형태로) 중등 교육에서 교실에서 사용될 수 있다. 파커 팔머는 관찰 방법의 최근 개척자이다. 관찰 마음 사회 센터는 교육에 중점을 둔 지부인 고등 교육에서의 관찰 마음 협회를 설립했다.8. 전문 기관 및 협회

참조

[1]

웹사이트

Philosophy and Education

http://www.tc.columb[...]

2017-04-29

[2]

웹사이트

Philosophy of Education - Courses - NYU Steinhardt

http://steinhardt.ny[...]

2017-04-29

[3]

웹사이트

Doctor of Philosophy in Education

https://www.gse.harv[...]

2017-04-29

[4]

서적

Routledge Encyclopedia of Philosophy

https://philpapers.o[...]

Routledge

1996

[5]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2009-10-30

[6]

서적

Philosophy of Education

https://archive.org/[...]

Westview Press

[7]

웹사이트

Philosophy of education

https://www.britanni[...]

[8]

웹사이트

Philosophy of Education

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2018

[9]

서적

The SAGE Handbook of Philosophy of Education

https://sk.sagepub.c[...]

SAGE Publications Ltd

2010

[10]

서적

Encyclopedia of Education

[11]

서적

Philosophy of Education

https://www.routledg[...]

2016

[12]

서적

Comparative and Decolonial Studies in Philosophy of Education

Springer Nature

2023

[13]

논문

The Epistemology of Education

https://compass.onli[...]

2016-03

[14]

논문

What Are the Aims of Education?

https://philpapers.o[...]

2005

[15]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2009-10-30

[16]

논문

Education and the Good Life

https://www.jstor.or[...]

1981

[17]

서적

Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition

https://www.encyclop[...]

Macmillan

2006

[18]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2009-10-30

[19]

서적

Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition

https://www.encyclop[...]

Macmillan

2006

[20]

서적

The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education

Palgrave Macmillan US

2015

[21]

서적

The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education

Palgrave Macmillan US

2015

[22]

웹사이트

Critical Thinking

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2020

[23]

논문

Critical thinking, biases and dual processing: The enduring myth of generalisable skills

2020

[24]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2009

[25]

서적

A fallibilistic approach to education policy

https://oaktrust.lib[...]

2016

[26]

서적

Routledge Encyclopedia of Philosophy

https://www.rep.rout[...]

2018

[27]

논문

Indoctrination and Social Context: A System-Based Approach to Identifying the Threat of Indoctrination and the Responsibilities of Educators

https://philpapers.o[...]

2016

[28]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2009-10-30

[29]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2009-10-30

[30]

논문

Educating for a More Law-Abiding Society

https://www.jstor.or[...]

1990

[31]

논문

Political Liberalism, Civic Education, and Educational Choice

https://www.jstor.or[...]

2007

[32]

논문

Communitarianism and education

1997-07-01

[33]

웹사이트

Ontario government releases new sex-ed curriculum, similar to scrapped version

https://globalnews.c[...]

[34]

서적

Crisis, Controversy and the Future of Religious Education

https://books.google[...]

Routledge

2019-12-05

[35]

논문

Beyond Controversies: Sexuality Education for Adolescents in India

2014

[36]

서적

Issues in Religion and Education

https://brill.com/vi[...]

Brill

2024-05-31

[37]

학술지

Knowledge and Virtue: Paradox in Plato's "Meno"

https://www.jstor.or[...]

2024-05-31

[38]

웹사이트

Modern Morality and Ancient Ethics

https://iep.utm.edu/[...]

2022-04-01

[39]

학술지

Aesthetics and Education

https://oxfordre.com[...]

2024-05-31

[40]

학술지

The Relations of Philosophy of Education to Aesthetic Education

https://www.jstor.or[...]

2024-05-31

[41]

학술지

The relation of psychology to philosophy and education.

https://doi.org/10.1[...]

2024-05-31

[42]

서적

The Philosophy of Mathematics Education

https://link.springe[...]

Springer International Publishing

2024-05-31

[43]

서적

Early Childhood and Compulsory Education: Reconceptualising the relationship

https://books.google[...]

Routledge

2024-05-31

[44]

서적

John Holt: The Philosophy of Unschooling

https://books.google[...]

Springer

2019-05-17

[45]

서적

The Unschooling Handbook: How to Use the Whole World As Your Child's Classroom

https://books.google[...]

Crown

2024-05-31

[46]

학술지

KNOWLEDGE/POWER AND POSTMODERNISM: Implications for the Practice of a Critical Social Work Education

https://www.jstor.or[...]

2024-05-31

[47]

학술지

Postmodern Education and the Concept of Power

https://onlinelibrar[...]

2024-05-31

[48]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2024-05-31

[49]

웹사이트

Equality of Educational Opportunity

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2024-05-31

[50]

학술지

Marxism and Educational Theory

https://oxfordre.com[...]

2024-05-31

[51]

학술지

The Marxist Sociology of Education: A Critique

https://www.jstor.or[...]

1982

[52]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2024-05-31

[53]

학술지

Moving Beyond the Paradigm Wars: Emergent Approaches for Education Research

2020-03

[54]

학술지

Paradigm Wars Revisited: A Cartography of Graduate Research in the Field of Education (1980–2010)

2019-07-09

[55]

학술지

The Paradigm Wars and Their Aftermath: A "Historical" Sketch of Research on Teaching since 1989

https://www.jstor.or[...]

2024-05-31

[56]

학술지

Notes on John Locke's Views on Education

2014-07-09

[57]

서적

The Oxford Handbook of Philosophy of Education

https://www.oxfordha[...]

2024-05-31

[58]

학술지

School testing culture and teacher satisfaction

2020-11-01

[59]

학술지

The impact of standardized test feedback in math: Exploiting a natural experiment in 3rd grade

https://www.scienced[...]

2024-05-31

[60]

학술지

Standardized testing and school segregation: like tinder for fire?

2017-01-02

[61]

웹사이트

Existentialism - By Branch / Doctrine - The Basics of Philosophy

https://www.philosop[...]

2018-06-27

[62]

서적

New Educational Philosophy

Sarup & Sons

[63]

서적

Elementary Education: A Reference Handbook

https://archive.org/[...]

ABC-CLIO

[64]

서적

Because Teaching Matters: An Introduction to the Profession

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2024-05-31

[65]

서적

Philosophical and Sociological Foundations of Education

APH Publishing

[66]

서적

Logic, the theory of inquiry

https://archive.org/[...]

New York, H. Holt and Company

1938

[67]

서적

Educational philosophy for a post-secular age

Routledge

2016

[68]

학술지

Mindfulness in education at the intersection of science, religion, and healing

2013-12-13

[69]

학술지

Tacit Knowledge and Spiritual Pedagogy

[70]

웹사이트

Plato: Phaedo

http://www.iep.utm.e[...]

2017-04-29

[71]

웹사이트

The Internet Classics Archive Phaedo by Plato

http://classics.mit.[...]

2017-04-29

[72]

서적

Source Readings in Music History

books.google.com/boo[...]

Norton

[73]

웹사이트

Resources

http://www.ibe.unesc[...]

2015-05-27

[74]

서적

The Age of Achievement: Vol 4

Motilal Banarsidass

[75]

서적

The Age of Achievement: Vol 4

Motilal Banarsidass

[76]

웹사이트

Avicenna/Ibn Sina (CA. 980-1037)

http://www.iep.utm.e[...]

[77]

서적

The 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England

Brill Publishers

[78]

서적

A History of Psychology: Ideas and Context

Pearson Education, Inc.

[79]

간행물

Montaigne's Uses of Classical Learning

[80]

간행물

Influence of ten leading educators on American education

[81]

간행물

Painting With Impasto: Metaphors, Mirrors, and Reflective Regression in Montagne's 'Of the Education of Children.'

[82]

서적

Locke's Conduct of the understanding; edited with introd., notes, etc. by Thomas Fowler

Clarendon Press

1764

[83]

서적

Locke's Conduct of the understanding; edited with introd., notes, etc. by Thomas Fowler.

Clarendon Press

1764

[84]

서적

Some Thoughts Concerning Education and Of the Conduct of the Understanding

Hackett Publishing Co.

[85]

서적

Some Thoughts

[86]

서적

Essay

[87]

웹사이트

Philosophy of Education: Theorists

http://turtola.edubl[...]

2011-03-28

[88]

웹사이트

Jean-Jacques Rousseau on Sophy's Education Chapter 5: Learning Personalities New Learning New Learning

http://newlearningon[...]

[89]

웹사이트

Jean-Jacques Rousseau, Father of Government Schools

http://www.leeds.ac.[...]

1999-09-07

[90]

웹사이트

Sophie: Woman's Education According

http://rousseaustudi[...]

[91]

서적

Classic and Contemporary Readings in the Philosophy of Education

McGraw Hill

[92]

웹사이트

Stanford Encyclopedia of Philosophy

http://plato.stanfor[...]

[93]

웹사이트

John Dewey, the Modern Father of Experiential Education

http://wilderdom.com[...]

2007-06-12

[94]

간행물

Significance of the School of Education

1904

[95]

웹사이트

Full text of "The Dewey School The Laboratory School Of The University Of Chicago 1896-1903"

https://archive.org/[...]

[96]

서적

Transactionalism: An Historical and Interpretive Study

https://www.amazon.c[...]

Influence Ecology

2015-11-22

[97]

서적

Transactionalism: An Historical and Interpretive Study

https://www.amazon.c[...]

Influence Ecology

2015-11-22

[98]

서적

Transactionalism: An Historical and Interpretive Study

https://www.amazon.c[...]

Influence Ecology

2015-11-22

[99]

서적

Maria Montessori: Her Life And Work

http://www.penguinpu[...]

Plume

[100]

서적

The Montessori Method

http://www.randomhou[...]

Random House

[101]

서적

Discovery of the Child

http://www.randomhou[...]

Ballantine Books

[102]

서적

New Perspectives on Philosophy and Education

Pearson Education, Inc.

[103]

서적

Heidegger, Education, and Modernity

Rowman and Littlefield

[104]

간행물

Jean Piaget

http://www.ibe.unesc[...]

[105]

문서

An Exposition of Constructivism: Why Some Like it Radical

[106]

뉴스

William Grimes, "Mortimer Adler, 98, Dies; Helped Create Study of Classics," New York Times, June 29, 2001

https://query.nytime[...]

2001-06-29

[107]

웹사이트

The Old Schoolhouse Meets Up with Patrick Farenga About the Legacy of John Holt

http://www.thehomesc[...]

[108]

웹사이트

ISPME Home

http://www2.siba.fi/[...]

2010-11-12

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com