불교의 사상

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

불교의 사상은 석가모니의 가르침을 중심으로 하며, 초기 불교, 부파 불교, 대승 불교, 밀교 등 여러 시기와 분파를 거치면서 발전해 왔다. 초기 불교는 고통의 원인을 분석하고 해탈로 가는 길을 제시하며, 무아, 연기, 사성제, 팔정도 등을 핵심 교리로 삼았다. 부파 불교는 교리 해석의 차이로 분열되었고, 대승 불교는 보살 사상과 공(空) 사상을 강조하며 더욱 발전했다. 밀교는 주술적 수행과 만다라, 진언 등을 통해 즉신성불을 추구했다. 불교 사상은 시대와 지역에 따라 다양한 철학적 방향을 제시했으며, 현대 철학, 인식론, 윤리학에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 종교철학 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 종교철학 - 장미의 이름

《장미의 이름》은 14세기 이탈리아 수도원에서 벌어지는 살인 사건을 프란체스코회 수사 윌리엄과 조수 아드소가 조사하며, 장서관의 비밀, 가난론 논쟁, 그리고 지식과 권력의 관계 등 다양한 주제를 탐구하는 추리소설로, 여러 매체로 각색되었다. - 피론주의 - 로고스

로고스는 고대 그리스어에서 비롯된 다의어로, 철학, 종교, 심리학 등 다양한 사상에서 이성, 논리, 세계의 원리, 신과의 관계를 설명하는 핵심 개념으로 사용된다. - 피론주의 - 미덕

- 불교 사상 - 아라한

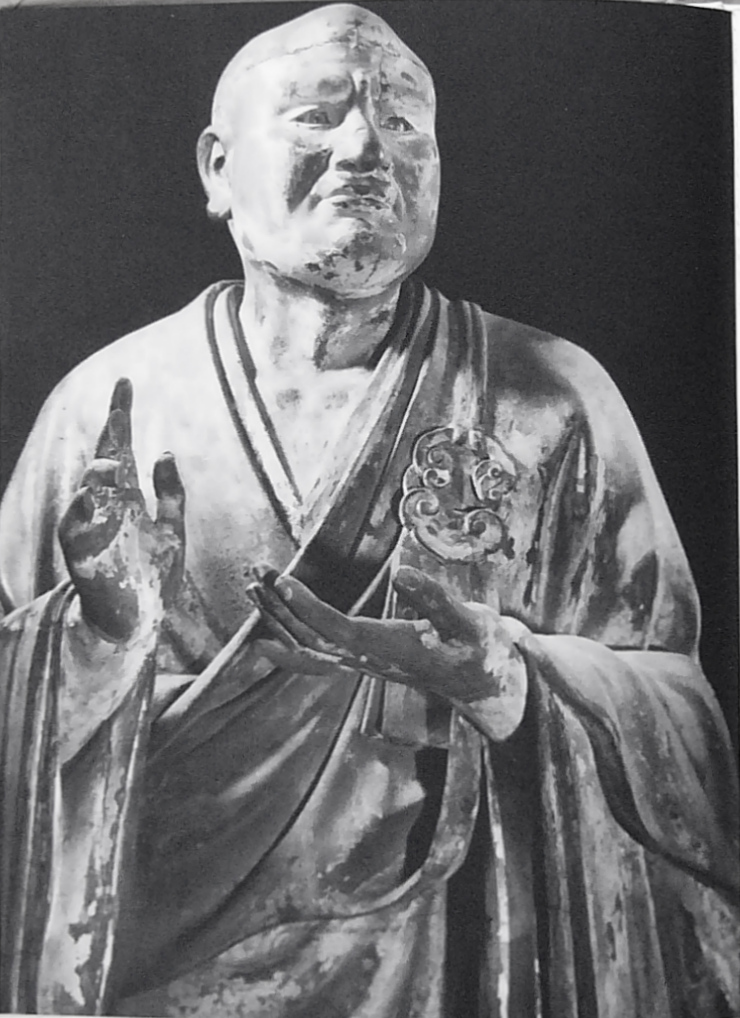

아라한은 불교에서 깨달음을 얻어 존경받는 성자를 뜻하는 말로, 부파불교 이후 부처와 구분되어 제자들이 도달할 수 있는 최고의 경지로 여겨지며, 대승불교에서 그 개인적 해탈 추구가 폄하되기도 하지만 숭배의 대상이 되기도 하는 등 불교 전통에서 중요한 의미를 지닌다. - 불교 사상 - 사향사과

사향사과는 초기 불교 경전에서 영적 성취 수준에 따라 불교 수행자를 수다원, 일래자, 불환자, 아라한의 네 가지 유형으로 분류하는 용어이며, 수행과 결과에 따라 8가지 종류로 세분화된다.

| 불교의 사상 | |

|---|---|

| 불교 철학 | |

| 일부 | 불교 시리즈 |

| |

| 다르마 | 다르마 |

| 개념 | 개념 |

| 전통 | |

| 전통 | 분석 |

| 전통 | 대륙 |

| 전통 | 동양 |

| 전통 | 이슬람 |

| 전통 | 플라톤 |

| 전통 | 스콜라 |

| 시대 | |

| 시대 | 고대 |

| 시대 | 중세 |

| 시대 | 근세 |

| 시대 | 현대 |

| 분야 | |

| 분야 | 인식론 |

| 분야 | 윤리학 |

| 분야 | 논리학 |

| 분야 | 형이상학 |

| 분야 | 미학 |

| 분야 | 자연 철학 |

| 분야 | 정치 철학 |

| 분야 | 사회 철학 |

2. 원시 불교

기원전 6세기, 석가족의 왕자였던 고타마 싯다르타는 출가하여 수행자가 되었고, 슈라마나 중 한 사람이 되었다. 그는 알라라 칼라마와 웃다카 라마풋타를 따라 수행했지만, 만족하지 못하고 고행의 문제점을 인식했다.[185] 이후 스스로의 수행법을 중도라 칭하며 수행을 계속하여 깨달음을 얻어 붓다가 되었다. 붓다는 자신의 수행법과 깨달음을 제자들에게 가르치며 수행을 도왔다.

2. 1. 사상

기원전 7세기경 우파니샤드라고 불리는 베다 시대 말기에는 철학적 사색이 활발해졌다. 이 시기는 마지막 베다라는 의미로 베단타라고도 불린다.이 시기 인도에서는 윤회, 업, 브라흐만(梵天), 아트만 등 주요 개념들이 형성되었다. 브라흐만(梵天)은 처음에는 베다에 내재된 힘을 뜻했지만, 우파니샤드에서는 세계를 창조하는 근본 원리이자 절대적 신으로 여겨졌다.

또한, 자신에 대한 탐구를 통해 윤회의 주체인 '''아트만'''(我) 개념이 등장했고, 아트만과 브라흐만이 하나가 되어 마음의 평안을 얻는다는 범아일여 사상이 중요하게 여겨졌다.

2. 1. 1. 형이상학적 문제

고타마 붓다는 당시의 철학자들이 논쟁하고 있던 형이상학(形而上學)적 문제에 대해 가담하려고 하지 않았다.[190] 고타마 붓다는 이들이 특정한 견해에 사로잡힌 나머지 그 결과로 의도하지 않은 죄악을 범하고 있을 뿐만 아니라 이와 같은 논쟁은 실천적인 의의(意義)가 없는 것이라고 보았다.[190]따라서 나와 세계는 상주(常住)한 것인가 혹은 무상(無常)한 것인가, 나와 세계는 유한(有限)한 것인가 혹은 무한(無限)한 것인가, 신체와 영혼(靈魂)은 하나인가 혹은 별개의 것인가, 완전한 인격자인 여래는 죽은 뒤에 생존하는가 혹은 생존하지 않는 것인가 등의 십사무기(14無記) 또는 십사사치기(14捨置記)의 형이상학적 질문들이 나왔을 때 고타마 붓다는 이에 대해 아무런 대답도 하지 않았다.[190] 왜냐하면 이런 형이상학적 문제들에 대한 논의는 열반, 즉 바른 깨달음(정각)에 나아가게 하는 것이 아니기 때문에 실천적으로 무익한 것이라고 보았기 때문이었다.[190][191]

2. 1. 2. 제법무아

기원전 7세기경 우파니샤드 철학에서 윤회, 업, 브라흐만, 아트만 등의 개념이 형성되었다. 브라흐만은 세계의 근본 원리이자 절대자로 여겨졌고, 아트만은 윤회의 주체로 상정되었다. 범아일여 사상은 아트만과 브라흐만의 합일을 통해 마음의 평안을 얻는다고 보았다.

석가모니는 연기를 통해 모든 존재가 관계성 속에서 나타나는 현상(상카라)이라고 설명했다.[187] 이는 자신뿐만 아니라 주변의 모든 존재도 마찬가지로 관계성 위에 현상한다는 것을 의미한다. 따라서, '나'라는 것은 없다는 점에서 우파니샤드의 설명을 부정했는데, 이를 제법무아라고 한다.

2. 1. 3. 일체개고

일반 사람들은 물론, 철학자들도 이법(理法)을 깨닫지 못한다. 그리하여 무엇인가 상주 영원(常住永遠)한 내가 있다고 생각하여 그것을 고집한다. 그로 말미암아 많은 번뇌가 생기고, 그것에 고뇌(苦腦)하게 된다. (일체개고, 一切皆苦)[1]

2. 1. 4. 열반적정

인간의 번뇌에는 탐욕(貪慾), 노기(怒氣), 미혹(迷惑) 등 여러 가지가 있으나, 그것은 망집(妄執, 渴愛)에 기인한다. 인간이 이 망집에 번뇌하는 것은 결국 '나'를 고집하고 있기 때문이다. 그렇지만 사람이 고(苦), 무상(無常), 비아(非我)의 이치를 깨달아 정당한 지혜를 완성하면 이 망집을 단절할 수 있다. 왜냐하면 이와 같은 인식을 얻으면 이미 그 무엇인가를 나(我) 혹은 나의 것이라고 집착하여 욕구(慾求)하는 일이 없기 때문이다. 그러나 그것을 실현하여 진리의 인식을 체득하기 위해서는 수행(修行)하는 데 노력하고, 계율(戒律)을 엄수하여 선정(禪定)을 닦을 필요가 있다. 그 수행에 의해 진리를 체득하고 망집을 단절한다면 일체의 속박으로부터 벗어날 수 있다. 이것이 해탈(解脫)의 경지이며, 이러한 경지를 불사(不死)라든가 열반(涅槃)이라고 한다. 열반이라는 말은 원래 '불어 끈다(吹消)는 것' 혹은 '불어 끈 상태(吹消狀態)'를 의미한다. 그것은 마치 바람이 타는 불을 불어 끈 경우와 같이, 성하게 타오르는 번뇌의 화염(火焰)을 지혜에 의하여 불어 꺼서 고뇌가 없어진 상태를 가리킨다. 거기에서는 적정(寂靜)한 최상의 안락경지(安樂境地)가 실현된다고 생각하였다.2. 1. 5. 사제설

싯다르타는 기회가 있을 때마다 제자, 신자, 이교도들에게 가르침을 설교했는데, 이를 종합하고 요약한 것이 4제설이다. 4제설은 다음 네 가지 종류의 진리를 가리킨다.[1]- 고제(苦諦): 범부(凡夫)의 생존은 고(苦)라는 진리[1]

- 집제(集諦): 범부의 여러 고뇌는 결국 번뇌, 특히 망집에 의해 일어난다는 진리[1]

- 멸제(滅諦): 망집을 완전히 없애면 고(苦)가 소멸된 열반이 해탈의 이상적인 경지라는 진리[1]

- 도제(道諦): 고(苦)를 소멸로 이끄는 수행법은 '팔정도'뿐이라는 진리[1]

팔정도는 정견(正見), 정사(正思), 정어(正語), 정업(正業), 정명(正命), 정정진(正精進), 정념(正念), 정정(正定)을 말한다.[1]

2. 1. 6. 연기설

연기(緣起)는 우리가 왜 미혹된 생존을 하고 있는지, 그리고 그 근본 원인을 없애 미혹에서 벗어날 수 있는지를 가르치는 교설이다. 원시불교 경전에는 다양한 연기설이 등장하는데, 공통적으로 생로병사(生老病死)의 고통으로 번뇌하는 존재가 바로 우리 자신임을 직시하고, 고통의 근본 원인인 무명(無明), 즉 무지를 없애야 고통도 사라진다고 설명한다. (가장 발달된 연기설에서는 無明·行·識·名色·六入·觸·受·取·有·生·愛·老死의 12단계를 제시한다.)기원전 7세기경 우파니샤드라고 불리는 베다 시대 말기에는 철학적 사색이 활발해졌다. 이 시기는 마지막 베다라는 의미로 베단타라고도 불린다.

이 시기 인도에서는 윤회, 업, 브라흐만(梵天), 아트만 등 주요 개념들이 형성되었다. 브라흐만(梵天)은 처음에는 베다에 내재된 힘을 뜻했지만, 우파니샤드에서는 세계를 창조하는 근본 원리이자 절대적 신으로 여겨졌다.

또한, 자신에 대한 탐구를 통해 윤회의 주체인 '''아트만'''(我) 개념이 등장했고, 아트만과 브라흐만이 하나가 되어 마음의 평안을 얻는다는 범아일여 사상이 중요하게 여겨졌다.

석가모니는 연기라는 가르침을 통해 존재 방식을 설명했다. 연기에 따르면 모든 것은 고립된 것이 아니라 관계 속에서 현상으로 나타난다(상카라).[187] 이는 자신뿐 아니라 주변 모든 존재도 관계성 위에 있다는 것을 의미한다. 석가모니는 '나'라는 것은 없다는 점에서 우파니샤드의 설명을 부정했는데, 이를 제법무아라고 한다.

2. 2. 실천

불교는 도덕적으로 악한 행위를 하지 않고 생활을 청정하게 하는 것을 실천으로 가르친다. 올바른 도덕은 시간을 초월한 영원한 법칙으로, 고타마 붓다가 새로 만든 것이 아니다.[1] 그는 진실하게 노력하는 사람이 진실한 바라문이 될 수 있는 길을 가르치는 자임을 자처했으며, 옛날의 덕행이 있는 성인(聖人)들을 칭찬했다.[1]기원전 6세기에 들어서면서 우파니샤드의 사상을 스스로 체험하여 실현하려는 많은 수행자(슈라마나, 사문)들이 나타났다. 이들은 베다 시대부터 이어져 온 은둔 수행 풍습과 농경 문화의 발달로 인한 경제적 안정이라는 사회적 배경 속에서 등장했다.[2]

슈라마나는 걸식하며 생산 활동을 하지 않고 자산 등을 모두 포기했다. 또한, 고행과 같은 다양한 수행 방법을 통해 정신적 체험을 추구했다.[2]

이들 슈라마나 중에서 많은 각자가 나타나 지도자가 되어 다른 슈라마나들을 이끌었다. 석가모니에게 가르침을 주었다고 전해지는 아라다 칼라마와 웃드라카 라마푸트라, 자이나교의 바르다마나, 육파 철학으로 불리는 상키야, 요가, 니야야, 바이셰시카, 미맘사, 베단타 등의 지도자들이 이 슈라마나 출신으로 여겨진다.[2]

2. 2. 1. 중도

불교의 실천은 도덕적으로 악한 행위를 하지 않고 생활을 청정하게 하는 것이다. 올바른 도덕은 시간을 초월한 영원한 법칙으로, 고타마 붓다가 새로 만든 것이 아니라고 한다. 고타마 붓다는 진실하게 노력하는 사람이 진실한 바라문이 될 수 있는 길을 사람들에게 가르치는 자임을 자처했다. 그는 또한 옛날의 덕행이 있는 성인(聖人)들을 칭찬했다.[1]8정도(八正道)의 실천을 중도(中道)라고 한다. 당시 신흥 자유사상가들 중에는 도덕에 어긋나더라도 현세의 쾌락을 추구해야 한다고 가르치는 사람들이 있었고, 반대로 자신의 몸을 가혹하게 하는 고행에 전념하는 사람들도 있었다. 그러나 고타마 붓다는 이 두 가지 모두 극단적으로 잘못된 실천법이라며 배척하였다.[1]

2. 2. 2. 출가 수행

원시불교의 교단은 승가(僧伽)라고 불렸으며, 출가수행자인 비구(比丘, 남성)와 비구니(比丘尼, 여성), 재가신자인 우바새(優婆塞, 남성)와 우바이(優婆夷, 여성)의 네 종류로 구성되었다. 이 중 교단의 중심은 출가수행자들이었다. 고타마는 덕행이 높은 부인을 존경해야 한다고 말하며, 종교적인 평등주의에 기반하여 여성에게도 남성과 같은 지위를 부여했다.[1]고타마는 출가의 맑고 자유로운 생활을 찬미했다. 수행에 전념하고자 하는 사람은 재가의 애욕 생활에서 벗어나 출가하여 독신 생활을 해야 했다. 출가 수행자는 이른 아침에 마을이나 도시에서 탁발걸식하여 얻은 음식으로 만족해야 했으며, 정오 이후에는 음식을 먹는 것이 허용되지 않았다. 의복은 항상 삼의(三衣)만을 걸쳐야 했고, 음식이나 의복을 획득하여 저장하는 것은 금지되었다. 세속적인 직업을 떠나 점, 주술, 마법 등도 금지되었다.[1]

타인에 대한 태도로는 타인을 존중하고 경시하지 말아야 하며, 타인과 다투거나 원망해서는 안 된다고 가르쳤다. 또한, 모든 중생에게 자비를 베풀어야 함을 강조했다. 이러한 수행을 실천한 비구는 번뇌를 소멸하고 근심에서 벗어나 마음의 안정(寂靜)을 얻어 현세와 내세에 대한 욕심을 버리게 된다. 칭찬과 비난에도 마음이 흔들리지 않으며, 맑고 차가운 호수와 같은 평온한 경지를 즐기게 된다.[1]

기원전 6세기에 들어서면서 우파니샤드의 사상을 스스로 체험하여 실현하려는 많은 수행자(슈라마나, 사마나, 사문)들이 나타났다. 이들은 베다 시대부터 이어져 온 은둔 수행 풍습과 농경 문화의 발달로 인한 경제적 안정이라는 사회적 배경 속에서 등장했다.[2]

슈라마나는 걸식을 통해 생활하며 스스로 생산 활동을 하지 않고, 자산 등을 모두 포기했다. 또한, 고행이라 불리는 다양한 수행 방법을 통해 정신적 체험을 추구했다.[2]

이들 슈라마나 중에서 많은 각자가 나타나 지도자가 되어 다른 슈라마나들을 이끌었다. 석가모니에게 가르침을 주었다고 전해지는 아라다 칼라마와 웃드라카 라마푸트라, 자이나교의 바르다마나, 육파 철학으로 불리는 상키야, 요가, 니야야, 바이셰시카, 미맘사, 베단타 등의 지도자들도 이러한 슈라마나 출신으로 여겨진다.[2]

2. 2. 3. 재가 수행

재가신자는 불(佛)·법(法)·승(僧)의 삼보(三寶)에 귀의하며, 주로 오계(五戒)를 지켜야 한다. 오계는 살생하지 않고(不殺生), 도둑질하지 않고(不偸盜), 사음하지 않고(不邪婬), 거짓말하지 않고(不妄語), 술 마시지 않는 것(不飮酒)이다. 도박도 금지되었다. 부모·처자·친족을 사랑하고, 손님을 후대해야 한다. 경제적으로는 정당한 직업에 종사하여 진실을 말하고, 타인의 이익을 도모하며, 열심히 노력하여 신뢰와 명예, 재산을 얻도록 권장한다. 그러나 재산을 자기만 사용하는 것은 의미가 없으므로, 타인에게도 분배하여 유효하게 사용해야 한다. 또한 빚은 반드시 갚아야 한다.3. 부파 불교

아소카 왕의 지원으로 불교는 급격히 전파되었으나, 교단은 보수적인 상좌부와 진보적인 대중부로 분열하였다. 자유주의적인 수행승들은 전통적인 교단에 독립을 선언하고 대중부를 수립하였고, 보수적인 장로들은 상좌부를 이루었다. 현재 남방 아시아의 불교도는 상좌부에 속한다.[1]

아소카 왕 시대에 상좌부와 대중부로 분열된 후, 약 백 년 동안 대중부 계통이, 이후 약 백 년간 상좌부 계통이 여러 부파로 분열되었다. 전설에 의하면 18부파가 새로 분립하여 근본 2부(상좌부, 대중부)와 분파 18부를 합쳐 소승 20부라고 한다. 이 중 상좌부 계통의 설일체유부, 독자부, 정량부, 화지부, 경량부는 특히 중요하다. 각 부파는 자신들의 교설에 권위를 부여하고 정통설임을 증명하기 위해 종래의 성전을 나름대로 편찬하고 집대성하였다. (결집 참고.)[1]

불교 부파 중 가장 유력했던 것은 설일체유부였다. 설일체유부는 일체의 법(5온, 12처, 18계)과 같이 각자의 법 체계를 의미하며, 줄여서 유부라고 불린다. 유부에서는 자연세계를 원자로 구성되었다고 보았다. 경량부는 경전만을 전거로 하여 유부의 주장을 비판적으로 개정하였다. 그들은 색법 중 4대와 마음의 실유는 인정하면서 기타의 실유는 부인하였다.[1]

4세기 이후 여러 강요서가 작성되었으나, 후세에 가장 중시된 것은 바수반두의 《아비달마구사론》이다. 실론에 전하는 상좌부에서는 팔리어 성전을 주해, 연구하고 있었다. 붓다고사는 인도 본토에서 실론으로 건너가 대정사에 전파된 3장의 제주석을 팔리어로 개서하고 주석하였으며, 상좌부 교의를 조직적으로 종합하여 《청정도론》을 지었다.[1]

3. 1. 설일체유부

주어진 원문에는 '설일체유부'에 대한 내용이 없으므로, 이 섹션에는 내용을 작성할 수 없다.3. 2. 경량부

원시 불교에서는 세속적인 주술밀법(呪術密法)을 금지했지만, 대승불교(大乘佛敎)는 부분적으로 수용했다. 4세기경부터는 《공작왕주경(孔雀王呪經)》이나 《호제동자다라니경(護諸童子陀羅尼經)》처럼 주술만을 다루는 경전이 만들어졌다. 이러한 주문(呪句)을 진언(眞言, 만트라)이라고 한다. 진언과 다라니를 외우고 마음을 통일하여 여러 신(제존, 諸尊)을 공양하는 일이 성행하면서, 염송(念誦)과 공양 방법을 규정하는 방식도 발달했다. 사각형이나 원형의 토단(土壇)을 쌓고 제존을 안치하여 제사를 지냈는데, 이 단을 만다라(曼茶羅)라고 했다. 후에는 대일여래(大日如來)를 중심으로 제존을 배치한 그림을 만다라라고 부르게 되었다. 또한, 여러 인계(印契)가 설명되었는데, 인계는 부처, 보살, 여러 하늘(제천, 諸天)의 내적인 깨달음(내증, 內證)이나 본래의 서원(본서, 本誓)을 나타내는 손 모양, 또는 평지(平指)의 인(印)을 뜻한다.[1]이러한 밀주(密呪) 수행이 《화엄경(華嚴經)》의 철학과 결합하여 조직적인 종교 체계인 비밀불교(秘密佛敎) 또는 밀교(密敎)가 되었다. 밀교의 창시자는 용맹(勇猛, 나가르주나)이라고 한다. 《대일경(大日經)》(7세기 중엽 서남 인도에서 성립)에서 말하는 만다라를 태장계만다라(胎藏界曼茶羅)라고 하고, 《금강정경(金剛頂經)》(7세기 말 동남 인도에서 성립)에서 말하는 만다라를 금강계만다라(金剛界曼茶羅)라고 한다. 밀교는 팔라 제국의 통치 아래에서 더욱 성행하였다. 밀교에서는 근본 부처(근본불, 根本佛)를 대일여래(毘盧遮那佛)라고 부른다. 기존의 불교는 석가모니의 가르침이지만 밀교는 대일여래의 가르침으로, 기존 대승불교와 다르다는 점에서 스스로 '금강승(金剛乘)'이라고 했다. 비밀 교단임을 내세워 폐쇄적이고 복잡한 의례(儀禮)를 발달시켰으며, 스승에게 가르침을 받아야 했다. 비의(秘儀)와 관련된 의식을 '관정(觀頂)'이라고 한다. 여러 부처와 신들뿐 아니라 기존 불교에서 언급하지 않았던 많은 명왕(明王)과 불교 외의 신, 성자(聖者)들도 대일여래가 나타난 것이라고 해석한다. 또한 많은 민간 신앙을 받아들여 그 뜻을 직관적으로 보여주기 위해 대만다라(大曼茶羅)를 구성한다. 중생은 본래 불성(佛性)을 가지고 있으므로, 제존을 생각하고 다라니를 외우며 밀교 의식에 참여하면 쉽게 깨달음에 도달하여 부처가 될 수 있다고 한다(卽身成佛). 따라서 인간의 번뇌나 정욕은 억압하는 것이 아니라 존중해야 한다고 여긴다.[1]

번뇌를 긍정하는 사상은 당시의 민간 신앙(속신, 俗神)과의 타협과 관련되어, 비천하고 저속한(외천, 猥賤) 의례를 도입할 위험이 있었다. 일부 밀교도(密敎徒)는 남녀의 성적 결합을 절대시하는 탄트라 종교의 영향을 받아 좌도밀교(左道密敎)를 성립시켰다. 그 창시자는 인도라부티라고 하며, 9세기 이후 특히 성행하였다.[1]

4. 밀교

(이전 출력이 없으므로 수정할 내용이 없습니다. 원본 소스, 요약과 함께 다시 요청해주세요.)

5. 역사적 단계 (불교 철학)

아소카 왕의 지원으로 불교는 급격히 전파되었으나, 교단은 보수적인 상좌부와 진보적인 대중부로 분열되었다. 자유주의적인 수행승들은 전통적인 교단에 대해 독립을 선언하고 대중부를 수립하였고, 보수적인 장로들은 상좌부를 이루었다. 현재 남방 아시아 국가들의 불교는 상좌부에 속한다.

당시 출가 수행자들은 점차 승원에 거주하게 되었는데, 승원은 특정 부파에 소속되어 있었다. 아소카 왕 시대에 이미 상좌부와 대중부로 분열되었고, 이후 약 백 년 동안 대중부 계통이, 또 약 백 년 동안 상좌부 계통이 분열되었다. 전설에 따르면 18부파가 새로 분립하였다고 하며, 근본 2부(상좌부, 대중부)와 분파 18부를 합쳐 소승 20부라고 한다. 이 중 상좌부 계통의 설일체유부, 독자부, 정량부, 화지부, 경량부가 특히 중요하다. 각 부파는 자신들의 교설에 권위를 부여하고 정통성을 증명하기 위해 종래의 성전을 나름대로 편찬하고 집대성하였다. (결집 참고.)

여러 부파 중 가장 유력했던 것은 설일체유부였다. 설일체유부는 일체의 법(존재), 즉 5온, 12처, 18계와 같은 법의 체계를 의미하며, 줄여서 유부라고 불린다. 유부에서는 자연 세계가 원자(극미)로 구성되어 있다고 보았다. 경량부는 경전만을 근거로 유부의 주장을 비판하고 개정하였다. 그들은 색법 중 4대와 마음이 실제로 존재한다고 인정하면서, 그 외의 것은 실제로 존재하지 않는다고 주장하였다.

4세기 이후에는 많은 강요서가 작성되었는데, 그중 바수반두(세친)의 《아비달마구사론》이 후대에 가장 중요하게 여겨졌다. 실론에 전해지는 상좌부에서는 팔리어 성전을 주해하고 연구하였다. 붓다고사는 인도 본토에서 실론으로 건너가 대정사에 전해진 3장의 주석들을 팔리어로 다시 쓰고 자신의 주석을 추가했으며, 상좌부 교의를 조직적으로 종합하여 《청정도론》을 저술하였다.

에드워드 콘체는 인도 불교 철학의 발전을 세 단계로 나누었다.[9] 이 세 단계의 다양한 요소들은 이후 등장한 불교의 다양한 종파의 철학과 세계관에 통합 및/또는 더욱 발전되었다.

5. 1. 분파 이전 불교

에드워드 콘체는 인도 불교 철학의 발전을 세 단계로 나누었는데, 그 중 첫 번째 단계는 분파 이전 불교 교리의 단계이다. 이 단계는 고타마 붓다의 생애 동안 구전으로 전해진 가르침을 포함하며, 이후 모든 불교 종파에 공통적으로 나타나는 내용이다.[9]인도에는 옛날부터 독자적인 문화를 가진 드라비다족이 살고 있었으며, 인더스 문명을 통해 상당한 번영을 이루었다. 기원전 16세기경, 아리아인이 펀자브 지방에 침입하여 갠지스강 유역을 개발하면서 현재 인도 문화의 원형을 형성한 것으로 여겨진다.

아리아인들은 베다라고 불리는 성전을 통해 그들의 신앙, 가치관, 생활 양식을 정리했다. 베다의 내용은 기억을 통해 전승되다가 후에 문헌으로 기록되었다.

우파니샤드 사상을 체험으로 실현하려 했던 많은 수행자(슈라마나, 사마나, 사문)가 기원전 6세기에 등장했다. 이들은 은둔하여 정신적 안정을 추구하며 수행하는 풍습을 따랐으며, 농경 문화의 성숙으로 인한 경제적 안정도 이러한 배경에 영향을 미쳤다.

슈라마나는 걸식을 통해 생활하며 생산 활동과 자산을 포기했다. 또한, 고행이라 불리는 다양한 수행 방법을 통해 정신적 체험을 추구했다.

이들 슈라마나 중에서 많은 각자가 지도자가 되어 다른 슈라마나들을 이끌었다. 석가모니에게 가르침을 준 것으로 알려진 아라다 칼라마와 웃드라카 라마푸트라, 자이나교의 바르다마나, 육파 철학으로 불리는 상키야, 요가, 니야야, 바이셰시카, 미맘사, 베단타 등의 지도자들도 슈라마나 출신으로 추정된다.

5. 2. 아비달마 불교

에드워드 콘체는 인도 불교 철학의 발전을 세 단계로 나누었는데, 그중 두 번째 단계는 기원전 3세기부터 시작된 아비달마 문헌에서 나타나는 비 마하야나 "학문적" 불교에 관한 것이다. 초기 불교 경전의 내용을 학문적으로 재작업하고 체계적으로 분류한 것이 특징이다.[2] 상좌부의 아비담마 철학이 이 단계에 속한다.석가모니 입멸 후의 불교 교단은 당시 정권의 옹호를 받으며 수행과 연구 활동을 진행했다. 기원 전후까지의 초기 교단에서 가장 주목받았던 것은 존재에 대한 것이었다. 석가모니 사후의 비구들은 자신과 자신을 둘러싼 존재, 그리고 존재 현상을 올바르게 인식하는 방법론으로서의 명상과 함께 분석적으로 고찰했다. 이는 아비달마로 불리며, 방대한 연구서가 쏟아져 나왔다. 훗날 대승불교로 전향하는 세친의 구사론이 그 집대성이다.

5. 3. 대승 불교

에드워드 콘체는 인도 불교 철학의 발전을 다음 세 단계로 나누었다.[9]1. 분파 이전 불교 교리 단계: 고타마 붓다 생애 동안 구전으로 전해졌으며, 이후 모든 불교 종파에 공통으로 나타난다.

2. 아비달마 문헌에서 나타나는 비 마하야나 "학문적" 불교 단계: 기원전 3세기부터 시작되었으며, 초기 불교 경전 내용을 학문적으로 재작업하고 체계적으로 분류한 것이 특징이다.[2] 상좌부의 아비담마 철학이 이 단계에 속한다.

3. 마하야나 불교 단계: 서기 1세기 말에 시작되었으며, 보살의 길을 강조하고 반야바라밀, 마드야미카, 경량부, 여래장, 요가차라 등 다양한 사상을 포함한다.[3][5]

이 세 단계의 다양한 요소들은 이후 등장한 불교의 다양한 종파의 철학과 세계관에 통합 및/또는 더욱 발전되었다.

6. 철학적 방향

고대 인도 철학은 주로 영적 해방을 목표로 하는 구원론적 목표를 가지고 있었다. 고대 인도 불교 철학의 마드야미카와 사우트란티카 학파에 대한 연구에서 피터 델러 산티나는 인도 철학 체계는 순전히 사변적이거나 기술적인 경우는 거의 없었으며, 상키아, 아드바이타 베단타, 마드야미카 등 인도의 거의 모든 위대한 철학 체계는 해방 또는 구원을 제공하는 데 주력했다고 언급한다. 이러한 체계들은 철학을 올바르게 이해하고 흡수하면 고통과 제약이 없는 무조건적 상태를 달성할 수 있다는 암묵적인 가정을 가지고 있었다.[10]

인도 불교 철학자들에게 고타마 붓다의 가르침은 단순히 믿음으로 받아들여지는 것이 아니라, 논리적 분석과 탐구를 통해야 했다.[6] 초기 불교 경전은 붓다의 가르침을 따르기 위해서는 지혜로운 숙고가 필요하며, 제자가 가르침을 "조사"하고 "면밀히 검토"할 것을 요구한다고 언급한다.[11] 붓다는 제자들이 비판적인 태도로 스승에게 접근하여 그의 행동과 말을 면밀히 검토할 것을 기대했다.[3]

일부 불교 사상가들은 합리적인 성찰과 철학적 분석이 명상에서 통찰력을 얻는 데 필요하다고 주장했다. 프라즈냐카라굽타와 같은 대승 불교 철학자들은 "합리적인 탐구를 통한 성찰"을 통해 가르침을 듣고 이해하며 명상해야 한다고 하였다.[12]

6. 1. 비판적 태도

고대 인도 철학은 주로 영적 해방을 목표로 하는 구원론적 목표를 가지고 있었다. 고대 인도 불교 철학의 마드야미카와 사우트란티카 학파에 대한 연구에서 피터 델러 산티나는 다음과 같이 적고 있다.[10]인도 불교 철학자들에게 고타마 붓다의 가르침은 단순히 믿음만으로 받아들여지는 것이 아니라, 세상에 대한 논리적 분석과 탐구 (''pramāṇa'')를 통해 확인되어야 했다.[6] 초기 불교 경전은 지혜로 숙고한 후 붓다의 가르침을 따르게 되며, 점진적인 수행은 제자가 가르침을 "조사"(''upaparikkhati'')하고 "면밀히 검토"(''tuleti'')할 것을 요구한다고 언급하고 있다.[11] 붓다는 또한 제자들이 비판적인 태도로 스승에게 접근하여 그의 행동과 말을 면밀히 검토할 것을 기대했는데, 이는 ''비맘사카 숫타''에 나타나 있다.[3]

일부 불교 사상가들은 심지어 합리적인 성찰과 철학적 분석이 명상에서 통찰력을 얻는 데 필요한 핵심적인 수행이라고 주장했다. 프라즈냐카라굽타와 같은 대승 불교 철학자들은 단순히 "명상"만으로는 요기가 될 수 없으며, "합리적인 탐구를 통한 성찰"(yukti-cintāmaya)을 통해 가르침을 듣고 이해하며 명상해야 한다고 주장한다. 합리적 성찰과 명상을 결합한 이 방법을 통해서만 깨달음으로 이어지는 지혜가 나타날 것이다.[12]

6. 2. 합리적 성찰과 명상

고대 인도 철학은 주로 영적 해방을 목표로 하였으며 구원론적 목표를 가지고 있었다. 고대 인도 불교 철학의 마드야미카와 사우트란티카 학파에 대한 연구에서 피터 델러 산티나는 다음과 같이 적고 있다.[10]: 인도 철학 체계는 순전히 사변적이거나 기술적인 경우는 거의 없었다. 상키아, 아드바이타 베단타, 마드야미카 등 인도의 거의 모든 위대한 철학 체계는 해방 또는 구원을 제공하는 데 주력했다. 이러한 체계는 그들의 철학을 올바르게 이해하고 흡수하면 고통과 제약이 없는 무조건적 상태를 달성할 수 있다는 암묵적인 가정을 가지고 있었다. 이러한 사실은 형식적인 서양 철학이 철학적 사업을 순전히 기술적인 것으로 간주하는 경향으로 인해 종종 간과되는데, 인도 및 불교 철학의 진정한 중요성을 놓치게 될 것이다.

인도 불교 철학자들에게 고타마 붓다의 가르침은 단순히 믿음만으로 받아들여지는 것이 아니라, 세상에 대한 논리적 분석과 탐구 (''pramāṇa'')를 통해 확인되어야 했다.[6] 초기 불교 경전은 지혜로 숙고한 후 붓다의 가르침을 따르게 되며, 점진적인 수행은 제자가 가르침을 "조사"(''upaparikkhati'')하고 "면밀히 검토"(''tuleti'')할 것을 요구한다고 언급하고 있다.[11] 붓다는 또한 제자들이 비판적인 태도로 스승에게 접근하여 그의 행동과 말을 면밀히 검토할 것을 기대했는데, 이는 ''비맘사카 숫타''에 나타나 있다.[3]

일부 불교 사상가들은 심지어 합리적인 성찰과 철학적 분석이 명상에서 통찰력을 얻는 데 필요한 핵심적인 수행이라고 주장했다. 따라서 프라즈냐카라굽타와 같은 대승 불교 철학자들은 단순히 "명상"만으로는 요기가 될 수 없으며, "합리적인 탐구를 통한 성찰"(yukti-cintāmaya)을 통해 가르침을 듣고 이해하며 명상해야 한다고 주장한다. 합리적 성찰과 명상을 결합한 이 방법을 통해서만 깨달음으로 이어지는 지혜가 나타날 것이다.[12]

7. 붓다와 초기 불교

고타마 붓다는 당대의 철학자들이 논쟁하던 형이상학(形而上學)적 문제에 관여하지 않았다.[190] 붓다는 이들이 특정한 견해에 사로잡혀 죄악을 범하고 있으며, 이러한 논쟁은 실천적인 의미가 없다고 보았다.[190]

나와 세계의 상주(常住)·무상(無常), 유한(有限)·무한(無限), 신체와 영혼(靈魂)의 동일성 여부, 여래의 사후 생존 여부 등 십사무기(14無記) 또는 십사사치기(14捨置記)의 형이상학적 질문에 대해 붓다는 대답하지 않았다.[190] 이러한 논의는 열반, 즉 바른 깨달음에 이르는 데 실천적으로 무익하다고 보았기 때문이다.[190][191]

고대 인도 철학은 주로 영적 해방을 목표로 하였으며 구원론적 목표를 가지고 있었다. 인도 불교 철학자들에게 붓다의 가르침은 단순히 믿음만으로 받아들여지는 것이 아니라, 세상에 대한 논리적 분석과 탐구 (''pramāṇa'')를 통해 확인되어야 했다.[6] 초기 불교 경전은 지혜로 숙고한 후 붓다의 가르침을 따르게 되며, 점진적인 수행은 제자가 가르침을 "조사"(''upaparikkhati'')하고 "면밀히 검토"(''tuleti'')할 것을 요구한다고 언급하고 있다.[11] 붓다는 또한 제자들이 비판적인 태도로 스승에게 접근하여 그의 행동과 말을 면밀히 검토할 것을 기대했는데, 이는 ''비맘사카 숫타''에 나타나 있다.[3]

고타마 붓다 자신이 철학적 탐구를 했는지에 대한 학자들의 의견은 분분하다.[13] 시다르타 고타마(기원전 5세기경)는 북인도 출신의 ''사문''(방랑 수행자)이었으며, 그의 가르침은 초기 불교 경전에 보존되어 있다. 붓다의 가르침의 초점은 ''열반''의 최고 선을 달성하는 것이지만, 동시에 인간의 고통의 근원 (''duḥkha''), 개인 정체성의 본질 (''ātman''), 그리고 세상에 대한 지혜 (''prajña'')를 습득하는 과정에 대한 분석도 포함하고 있다.[3]

기원전 6세기, 釈迦族의 왕자였던 '''고타마 싯다르타'''가 출가하여 수행의 길에 들어섰고, 사문의 한 사람이 되었다. 처음에는 알라라 칼라마를 따랐고, 이어서 웃다카 라마풋타를 따라 수행을 계속했다고 전해진다.[185] 하지만, 그들이 말하는 궁극적인 체험에 만족하지 못하고[185], 또한 고행에 의한 수행의 문제점 등에 의문을 품고 (고행 포기), 스스로의 수행법을 중도라고 칭하며 수행을 계속하던 중, 스스로 깨달은 자가 되었음을 자각했다. 그는 후에 '''붓다'''라고 불리게 되었으며, 스스로의 수행법과 그가 인지한 것을 제자들에게 설명하면서, 수행을 보조해 나갔다.

고타마 붓다의 논리 인식론은 경험주의와 비교되어 왔는데, 이는 감각을 통한 세상의 경험에 기반했기 때문이다.[42][43] 붓다는 여섯 가지 감각 영역 (''āyatanā'')을 통한 경험적 관찰이 모든 지식 주장을 검증하는 올바른 방법이라고 가르쳤다.

붓다의 윤리는 고통을 제거해야 할 구원론적 필요와 업의 법칙에 대한 전제에 기초한다. 불교 윤리는 행복주의적(그 목표가 복지인)이라고 불리며 덕 윤리와도 비교된다.[57] 붓다는 제자, 재가자와 승려가 따라야 할 오계 (살생, 도둑질, 성적 부도덕, 거짓말, 음주 금지)를 제시했다.

7. 1. 중도(Middle Way)

8정도(八正道)의 실천을 중도(中道)라고 한다. 당시 신흥 자유사상가들 사이에서는 도덕에 어긋나더라도 현세의 쾌락을 추구하는 사람들이 있었고, 반대로 자기 몸을 가혹하게 하는 고행(苦行)에 전념하는 사람들도 있었다. 그러나 고타마는 이 두 가지 모두 극단적으로 잘못된 실천법이라며 배척하였다.붓다는 자신의 가르침을 "중도" (팔리어: ''majjhimāpaṭipadā'')로 정의했다. ''달마차크라프라바르타나 수트라''에서 이는 그의 가르침이 고행과 육체적 거부(자이나교와 다른 인도 고행 집단이 실천하는 방식) 및 감각적 쾌락주의 또는 탐닉이라는 극단 사이의 중간 노선을 따른다는 것을 의미한다. 붓다 시대의 많은 ''스라마나'' 고행자들은 단식과 같은 수행을 통해 마음을 몸으로부터 해방시키는 데 큰 비중을 두었다. 그러나 고타마 붓다는 마음이 육체에 깃들어 있으며 인과적으로 육체에 의존하고 있으므로, 영양실조 상태의 육체는 마음을 훈련하고 발전시키는 것을 허용하지 않는다는 것을 깨달았다.[14] 따라서 불교의 주요 관심사는 사치나 빈곤이 아니라, 상황에 대한 인간의 반응이다.[15]

역사적 붓다의 또 다른 관련 가르침은 "중도를 통한 가르침"(''majjhena dhammaṃ desana'')으로, 영원주의와 영원한 망각이라는 극단, 그리고 존재와 비존재라는 극단 사이의 형이상학적 중도라고 주장한다.[16][17] 이 개념은 이후 불교 형이상학의 중심이 되었으며, 모든 불교 철학은 형이상학적 중도를 따른다고 주장하게 된다.

기원전 6세기, 釈迦族의 왕자였던 '''고타마 싯다르타'''가 출가하여 수행의 길에 들어섰고, 슈라마나의 한 사람이 되었다. 처음에는 알라라 칼라마를 따랐고, 이어서 웃다카 라마풋타를 따라 수행을 계속했다고 전해진다.[185] 하지만, 그들이 말하는 궁극적인 체험에 만족하지 못하고[185], 또한 고행에 의한 수행의 문제점 등에 의문을 품고 (고행 포기), 스스로의 수행법을 중도라고 칭하며 수행을 계속하던 중, 스스로 깨달은 자가 되었음을 자각했다.

그는 후에 '''붓다'''라고 불리게 되었으며, 스스로의 수행법과 그가 인지한 것을 제자들에게 설명하면서, 수행을 보조해 나갔다.

7. 2. 기본 가르침

고타마 붓다는 당시 철학자들이 논쟁하던 형이상학(形而上學)적 문제에 관여하지 않았다.[190] 고타마 붓다는 이들이 특정한 견해에 사로잡혀 죄악을 범하고 있으며, 이러한 논쟁은 실천적인 의미가 없다고 보았다.[190]나와 세계의 상주(常住)·무상(無常), 유한(有限)·무한(無限), 신체와 영혼(靈魂)의 동일성 여부, 여래의 사후 생존 여부 등 십사무기(14無記) 또는 십사사치기(14捨置記)의 형이상학적 질문에 대해 고타마 붓다는 대답하지 않았다.[190] 이러한 논의는 열반, 즉 바른 깨달음에 이르는 데 실천적으로 무익하다고 보았기 때문이다.[190][191]

불교의 실천적 인식이 가장 먼저 마주한 문제는 인생의 고(苦)였다. 인간은 어디에 있든, 무엇에 의지하든 고(苦)에서 벗어날 수 없다. 고(苦)란 자신이 바라는 대로 되지 않는 것을 의미한다.

하지만 석가는 수없이 많은 법(法, 다르마)을 인정했다. 법은 우리들의 현실 존재가 현재와 같이 존재하게 하는 규정, 규범이다. 우리들의 현실 존재 속에는 수많은 법이 작용하고 있다. 그래서 우리들의 구체적인 현실 존재를 설명하기 위해 다양한 법체계를 제시하고 있다. 예를 들어, 우리들의 존재는 5온(五蘊, 五陰), 즉 다섯 종류의 법의 영역에서 유지되며 형성된다고 보았다.

인간의 번뇌는 탐욕, 노기, 미혹 등 여러 가지가 있지만, 이는 망집(渴愛)에서 비롯된다. 인간이 망집에 번뇌하는 것은 결국 '나'를 고집하기 때문이다. 그러나 고(苦), 무상(無常), 비아(非我)의 이치를 깨달아 정당한 지혜를 완성하면 망집을 끊을 수 있다. 이러한 인식을 얻으면 '나' 혹은 '나의 것'이라고 집착하여 욕구하는 일이 없어지기 때문이다. 이를 실현하고 진리를 체득하기 위해서는 수행에 힘쓰고, 계율을 엄수하며 선정을 닦아야 한다. 수행을 통해 진리를 체득하고 망집을 단절하면 일체의 속박에서 벗어날 수 있는데, 이것이 해탈의 경지이며, 불사(不死) 또는 열반이라고 한다. 열반은 원래 '불어 끈다'는 뜻으로, 번뇌의 불꽃을 지혜로 꺼서 고뇌가 없어진 상태를 말한다. 여기에서는 적정한 최상의 안락함이 실현된다고 보았다.

고타마 붓다는 합성된 존재와 유정은 본질이 없으며, 그에 따라 자아도 본질이 없다고 주장했다('''''anātman''''').[28] 이는 사람의 일부가 변하지 않고 연속성에 필수적이지 않다는 것을 의미하며, 개인의 "시간이 지남에 따라 그 사람의 정체성을 설명하는 사람의 일부"가 없다는 것을 의미한다.[29]

더욱이 석가모니는 가르침으로서 연기라고 불리는, 존재의 방식을 설명했다. 이 연기의 생각에서는 모든 것의 존재는, 고립된 것이 아니라, 관계성 속에서 존재 현상으로서 나타나고 있다는 것(상카라)을 설명했다.[187]

고타마 붓다는 논리 인식론은 경험주의와 비교되어 왔는데, 이는 감각을 통한 세상의 경험에 기반했기 때문이다.[42][43] 부처는 여섯 가지 감각 영역 (''āyatanā'')을 통한 경험적 관찰이 모든 지식 주장을 검증하는 올바른 방법이라고 가르쳤다.

붓다의 윤리는 고통을 제거해야 할 구원론적 필요와 업의 법칙에 대한 전제에 기초한다. 불교 윤리는 행복주의적(그 목표가 복지인)이라고 불리며 덕 윤리와도 비교된다.[57] 붓다는 제자, 재가자와 승려가 따라야 할 오계 (살생, 도둑질, 성적 부도덕, 거짓말, 음주 금지)를 제시했다.

7. 2. 1. 사성제와 연기

고타마 붓다는 당시 철학자들이 논쟁하던 형이상학(形而上學)적 문제에 대해 관여하지 않았다.[190] 고타마 붓다는 이들이 특정한 견해에 사로잡혀 죄악을 범하고 있으며, 이러한 논쟁은 실천적인 의미가 없다고 보았다.[190]나와 세계의 상주(常住)·무상(無常), 유한(有限)·무한(無限), 신체와 영혼(靈魂)의 동일성 여부, 여래의 사후 생존 여부 등 십사무기(14無記) 또는 십사사치기(14捨置記)의 형이상학적 질문에 대해 고타마 붓다는 대답하지 않았다.[190] 이러한 논의는 열반, 즉 바른 깨달음에 이르는 데 실천적으로 무익하다고 보았기 때문이다.[190][191]

싯다르타는 이러한 가르침을 제자, 신자, 이교도들에게 설파하였는데, 이를 요약한 것이 4제설(四諸說)이다. 사성제는 다음 네 가지 진리를 가리킨다.

# 고제(苦諦):범부(凡夫)의 생존은 고(苦)라는 진리

# 집제(集諦):범부의 고뇌는 번뇌, 특히 망집에 의해 일어난다는 진리

# 멸제(滅諦):망집을 소멸하면 고(苦)가 소멸된 열반이 해탈의 이상경(理想境)이라는 진리

# 도제(道諦):고(苦)를 소멸로 인도하는 수행법은 '팔정도(八正道)'라는 진리

팔정도는 정견(正見), 정사(正思), 정어(正語), 정업(正業), 정명(正命), 정정진(正精進), 정념(正念), 정정(正定)을 말한다.

연기(緣起)는 미혹된 생존의 성립 원인과 그 소멸 방법을 가르친다. 원시불교 성전에는 여러 형식의 연기설(緣起說)이 있는데, 공통적으로 생로병사(生老病死)의 고(苦)로 번뇌하는 존재가 바로 자신임을 직시하고, 고(苦)의 근본 원인인 무명(無明)을 소멸시켜야 고(苦)도 소멸한다는 논리를 전개한다. (가장 발달된 형식의 연기설에서는 無明·行·識·名色·六入·觸·受·取·有·生·愛·老死의 12단계를 제시한다).

석가모니는 가르침으로서 연기를 설명했다. 연기는 모든 존재가 고립된 것이 아니라 관계성 속에서 현상으로 나타난다는 것(상카라)을 설명한다.[187] 자신뿐만 아니라 주변의 모든 존재 현상도 관계성 위에 현상하므로, '''나'''라는 것은 없다는 점에서 우파니샤드의 설명을 부정했다. 이를 제법무아라고 한다.

7. 2. 2. 무아(Non-self)

불교의 실천적 인식이 가장 먼저 마주한 문제는 인생의 고(苦)였다. 인간은 어디에 있든, 무엇에 의지하든 고(苦)에서 벗어날 수 없다. 고(苦)란 자신이 바라는 대로 되지 않는 것을 의미한다.하지만 석가는 수없이 많은 법(法, 다르마)을 인정했다. 법은 우리들의 현실 존재가 현재와 같이 존재하게 하는 규정, 규범이다. 우리들의 현실 존재 속에는 수많은 법이 작용하고 있다. 그래서 우리들의 구체적인 현실 존재를 설명하기 위해 다양한 법체계를 제시하고 있다. 예를 들어, 우리들의 존재는 5온(五蘊, 五陰), 즉 다섯 종류의 법의 영역에서 유지되며 형성된다고 보았다. 5온(五蘊)은 색(色-감각적 물질적인 것 일반), 수(受-의미 속에 무엇인가 인상을 받아들이는 것), 상(想-의미 속에 상을 구성하는 일), 행(行-능동적이며 잠재적인 형성력), 식(識-대상을 각각 구별하여 인식하는 작용)이다. 우리들의 존재는 이와 같은 다섯 가지 종류의 법의 영역 안에서 만들어진다. 그렇게 이루어진 모든 것을 총괄하여 세속적 입장에서 그것을 우선 나(我), 자기(自己)라고 부르지만, 우리들의 중심 주체는 그 어느 법의 영역 속에서도 찾을 수 없다. 일체의 '나, 나의 것'이라는 관념은 버려야 한다. 또 다른 법체계로서, 우리의 인식 및 행동이 성립하는 영역으로서 안(眼)·이(耳)·비(鼻)·설(舌)·신(身)·의(意)의 6입(六入)이 있고, 그것에 대립하는 대상(對象)을 성립시키는 영역으로서 색(色)·성(聲)·향(香)·미(味)·촉(觸)·법(法)의 6경(六境)을 들고 있다. 일반 사람들은 물론, 일반 철학자들도 이러한 이법(理法)을 깨닫지 못한다. 그래서 무엇인가 상주 영원(常住永遠)한 내가 있다고 생각하여 그것을 고집한다. 그로 말미암아 많은 번뇌가 생기고, 그것에 고뇌(苦腦)하게 된다. (일체개고, 一切皆苦)

고타마 붓다는 합성된 존재와 유정은 본질이 없으며, 그에 따라 자아도 본질이 없다고 주장했다('''''anātman''''').[28] 이는 사람의 일부가 변하지 않고 연속성에 필수적이지 않다는 것을 의미하며, 개인의 "시간이 지남에 따라 그 사람의 정체성을 설명하는 사람의 일부"가 없다는 것을 의미한다.[29] 이는 변하지 않는 궁극적 자아(''ātman'')에 대한 우파니샤드의 개념과 영원한 영혼에 대한 모든 견해와 대립된다. 붓다는 변화하는 이 세상에서 영구적인 자아의 출현에 대한 집착이 고통의 원인(''duḥkha'')이며, 영적 해탈(''mokṣa'')을 달성하는 데 주요 장애물이라고 보았다.

붓다가 불변하는 자아에 대한 생각에 반대하기 위해 사용한 가장 널리 사용되는 주장은 경험주의적 주장이었으며, 유정인 존재를 구성하는 다섯 가지 존재의 온(''skandhā'')을 관찰하고, 이것들이 항상 변화한다는 사실에 근거했다.[28] 이 주장은 다음과 같이 말할 수 있다.[28]

# 모든 정신-물리적 과정(''skandhā'')은 무상하다.

# 만약 자아가 있다면 영원할 것이다.

:: [사람에게는 다섯 가지 존재의 온 이상의 것이 없다.]

:: ∴ 자아가 없다.[28]

이 주장은 다섯 가지 온이 사람을 구성하는 것에 대한 완전한 설명이라는 암묵적인 전제를 필요로 하며, 그렇지 않으면 자아는 이 온 밖에 존재할 수 있다.[29] 이 전제는 "수행자와 바라문은 다양한 종류의 것들을 자아로 여기지만, 모두 다섯 개의 취온, 또는 그 중 하나를 생각한다."라고 명시된 ''Saṃyutta Nikāya'' 22.47과 같은 다른 불교 경전에서 확인된다.[30]

이 주장은 ''아나타락카나 수트라''에 널리 설명되어 있다. 이 텍스트에 따르면, 명백히 고정된 자아는 단지 변화하는 존재의 온(''skandhā'')과 동일시된 결과이며, 이는 개별 인간을 구성하는 변화하는 과정이다. 이 관점에서, '사람'은 특정 과정과 특성의 그룹에 대한 편리한 명목적 지칭일 뿐이며, '개인'은 마치 전차가 전차의 부품과 그것이 함께 조립되는 방식에 대한 일반적인 지칭일 뿐인 것처럼 일련의 경험 위에 겹쳐진 개념적 구성물이다. 이 주장의 기초는 순전히 경험주의적이다. 왜냐하면 우리가 관찰하는 모든 것이 변화에 종속된다는 사실에 근거하기 때문이다. 특히 명상할 때 안으로 들여다볼 때 관찰되는 모든 것이 그렇다.[31]

무아 교리를 뒷받침하는 또 다른 주장은 "통제력 부족에 대한 주장"[32]으로, 우리가 종종 우리 자신의 특정 부분을 바꾸려고 한다는 사실, 즉 마음의 "집행 기능"은 어떤 것을 불만족스럽게 여기고 그것을 변경하려고 시도하는 것이다. 또한, 그것은 또한 엔티티가 스스로 작동하거나 통제할 수 없다는 인도 철학의 "반사성 원리"에 근거한다(칼은 다른 것을 자를 수 있지만 스스로는 자를 수 없고, 손가락은 다른 것을 가리킬 수 있지만 스스로는 가리킬 수 없다 등). 이것은 자아가 결코 스스로를 바꾸고 싶어할 수 없으며 그렇게 할 수 없다는 것을 의미한다. 이 외에도 힌두 철학의 정통 학파에서 변하지 않는 궁극적 자아(''ātman'')는 완벽하게 행복하며 고통받지 않는다는 또 다른 이유가 있다.[33][34] 역사적 붓다는 이 생각을 사용하여 자아의 개념을 공격했다. 이 주장은 다음과 같이 구성될 수 있다.[28]

# 만약 자아가 존재한다면, 그것은 사람의 집행 기능, 즉 "컨트롤러"를 수행하는 부분일 것이다.

# 자아는 그것이 바뀌기를 원할 수 없다(반사성 원리).

# 다섯 종류의 정신-물리적 과정(''skandhā'') 각각은 그것이 바뀌기를 원할 수 있다.

:: [사람에게는 다섯 가지 존재의 온 이상의 것이 없다.]

:: ∴ 자아가 없다.[28]

이 주장은 사람 안에 영구적인 "컨트롤러"가 없다고 부인한다. 대신, 그것은 사람을 변화를 추구하는 끊임없이 변화하는 과정 집합으로 보고, 그러한 변화에 대한 인식, 즉 의지적 사건을 포함한다.

K.R. 노먼과 리처드 곰브리히가 언급했듯이, 붓다는 자신의 무아 비판을 불변하는 궁극적 자아(''ātman'')가 실제로 전 세계이거나 Brahman과 동일하다는 ''Brihadaranyaka Upanishad''에 설명된 브라만교적 믿음으로 확장했다.[33][34][36][37] 이 개념은 ''알라가둡파마 수트라''에 묘사되어 있는데, 여기서 붓다는 개인이 전 세계의 고통을 경험할 수 없다고 주장한다. 그는 누군가가 제타 숲에서 풀과 나뭇가지를 가져다가 태우는 예시를 사용했고, 승려가 그러한 행위에 의해 해를 입는다고 느끼거나 생각하지 않는 방식을 사용했다. 이 예에서 붓다는 우리가 전 세계를 직접 경험하지 못하므로 자아가 전 세계가 될 수 없다고 주장한다. 이 불교 텍스트에서, 그리고 ''소앗타 수트라''에서 붓다는 자아에 대한 여섯 가지 그릇된 견해를 설명한다.

또한, 고타마 붓다는 세상이 고통의 원인이라는 것을 관찰할 수 있으며(Brahman은 정통 학파의 힌두 철학에서 궁극적으로 행복하다고 여겨졌다) 우리가 원하는 대로 세상을 통제할 수 없기 때문에 세상은 자아가 될 수 없다고 주장했다. "이 우주는 자아이다"라는 생각은 역사적 붓다가 거부한 여섯 가지 그릇된 견해 중 하나였으며,[38] "모든 것은 하나" (SN 12.48 ''로카야티카 수타'')를 주장하는 관련 일원론 힌두 신학과 함께[33][34][39] 역사적 붓다는 또한 무아의 진리를 이해하고 보는 것이 집착을 풀게 하여 고통을 멈추게 하는 반면, 무지(''avidyā'')는 성격의 진정한 본성(''prajña'')에 대한 더 많은 고통과 집착을 초래한다고 주장했다.

더욱이 석가모니는 가르침으로서 연기라고 불리는, 존재의 방식을 설명했다. 이 연기의 생각에서는 모든 것의 존재는, 고립된 것이 아니라, 관계성 속에서 존재 현상으로서 나타나고 있다는 것(상카라)을 설명했다.[187] 이것은 단지 자신이 연기에 의해 존재하고 있다는 것뿐만 아니라, 주변의 모든 존재 현상도 마찬가지로 관계성 위에 현상한다고 말한다. 그렇기 때문에, '''나'''라는 것은 없다는 점에서, 우파니샤드의 설명을 부정했다. 이것을 제법무아라고 한다.

7. 2. 3. 인식론(Epistemology)

고타마 붓다는 당시 철학자들이 논쟁하던 형이상학(形而上學的) 문제에 대해 관여하려 하지 않았다.[190] 고타마 붓다는 이들이 특정한 견해에 사로잡혀 의도치 않은 죄, 악을 범하고 있으며, 이러한 논쟁은 실천적인 의의(意義)가 없다고 보았다.[190]따라서 나와 세계는 상주(常住)하는지, 무상(無常)한지, 유한(有限)한지, 무한(無限)한지, 신체와 영혼은 하나인지, 별개인지, 완전한 인격자인 여래는 죽은 뒤에 생존하는지 등의 십사무기(14無記) 또는 십사사치기(14捨置記)의 형이상학적 질문에 대해 고타마 붓다는 대답하지 않았다.[190] 이러한 논의는 열반, 즉 바른 깨달음에 나아가는 데 실천적으로 무익하다고 보았기 때문이다.[190][191]

모든 인도 철학 학파는 지식의 유효한 정당화 방식 (''pramāṇa'')을 다양하게 인식하며, 많은 학파는 베다를 진리에 접근하는 수단으로 본다. 그러나 역사적 부처는 베다의 권위를 부정했지만, 바른 견해, 즉 현실에 대한 올바른 이해를 갖는 것의 구원론적 중요성을 긍정했다.[40] 그러나 이러한 이해는 형이상학적, 우주론적 지식이 아닌, 인간 경험에서 고통의 발생과 소멸에 대한 지식으로 여겨졌다.[41] 그러므로 부처의 인식론적 프로젝트는 현대 철학과는 다르며, 근본적인 인간의 정신적/실존적 문제에 대한 해결책을 제시하는 데 중점을 둔다.

고타마 붓다의 논리 인식론은 경험주의와 비교되어 왔는데, 이는 감각을 통한 세상의 경험에 기반했기 때문이다.[42][43] 부처는 여섯 가지 감각 영역 (''āyatanā'')을 통한 경험적 관찰이 모든 지식 주장을 검증하는 올바른 방법이라고 가르쳤다. 일부 불교 경전은 "모든 것" 또는 존재하는 모든 것 (''sabbam'')이 이 여섯 감각 영역(SN 35.23, ''Sabba Sutta'')[44]이며, 다른 "모든 것"을 설명하려는 사람은 "그것이 범위를 벗어나기" 때문에 그렇게 할 수 없을 것이라고 말한다.[45] 이 텍스트는 부처에게 사물 자체 또는 누메논이 우리의 인식론적 영역 밖에 있다는 것을 시사하는 것으로 보인다.[46]

''칼라마 수트라''에서 부처는 혼란스러워하는 마을 사람들에게 자신의 믿음에 대한 유일한 적절한 이유는 자신의 개인적인 경험(그리고 현자의 경험)에서 검증하는 것이며, 개인적인 권위, 성스러운 전통(''anussava'') 또는 형이상학적 이론을 구성하는 어떤 종류의 합리주의로부터 발생하는 어떤 검증도 부정한다고 말한다.[47] ''테비자 수타''(DN 13)에서 부처는 브라만의 개인적인 권위를 거부했는데, 그들 중 누구도 브라만에 대한 개인적인 경험이 있음을 증명할 수 없었고, 그 존재를 증명할 수도 없었기 때문이다.[28] 부처는 또한 경험이 진실을 검증하는 유일한 기준이라고 강조했다. (마지마 니까야 (MN.I.265))

"수행승들이여, 여러분은 스스로 알고, 스스로 보고, 스스로 발견한 것만을 말합니까?"

"예, 그렇습니다."

"좋습니다, 수행승들이여. 이것이 바로 깨달을 수 있고 검증될 수 있으며, 목표로 이끌고 지혜로운 자들이 이해할 수 있는, 내가 여러분에게 가르친 시대를 초월한 가르침입니다."

부처의 개인적 검증 기준은 실용주의적이고 구원론적인 것이었는데, 부처에게 믿음은 그것이 성공적인 불교 수행으로 이어진다면(그리고 갈애의 파괴로 이어진다면) 진실로 여겨진다. "아바야 왕자에게 보내는 설법"(MN.I.392–4)에서 부처는 믿음이 유익한 결과를 가져올 경우에만 받아들여야 한다고 말했다.[48] 진실을 유용하거나 "작동하는 것"으로 보는 부처의 이러한 경향은 리스 데이비드 부인과 발레-푸생과 같은 서구 학자들에 의해 실용주의의 한 형태로 불렸다.[49][50] 그러나 K. N. 자야틸레케는 부처의 인식론이 대응 이론의 한 형태(''아파나카 수타''에 따라)이면서 정합설의 요소를 가지고 있다고 주장하며,[51] 부처에게 거짓된 것이 고통과 악의 소멸로 이어지는 것은 인과적으로 불가능하다고 주장한다.

고타마 붓다는 그의 제자들과 초기 불교도들이 그 자체를 위한 지적 논쟁에 몰두하는 것을 권장하지 않았는데, 이는 무익하며, 각성 (''bodhi'')과 해탈 (''mokṣa'')이라는 궁극적인 목표로부터 주의를 산만하게 하기 때문이다. 고통으로부터의 해탈을 위한 실용적 가치를 지닌 철학과 토론만이 중요하게 여겨진다. 팔리어 경전에 따르면, 부처는 생전에 "무지한 반성"의 기초로 여겨지는 몇몇 형이상학적 질문을 받았을 때 침묵을 지켰다. 이러한 "대답 없는 질문" (''avyākṛta'')은 우주가 영원한지, 영원하지 않은지 (또는 유한한지, 무한한지), 몸과 자아 (''ātman'')의 통일성 또는 분리, 죽음 이후 사람의 완전한 부재 및 ''nirvāṇa'' 등과 같은 문제에 관한 것이었다. ''아기-바차고타 수타''에서 역사적 부처는 이러한 헤아릴 수 없는 문제에 대해 생각하는 것은 "견해의 덤불, 견해의 황무지, 견해의 왜곡, 견해의 뒤틀림, 견해의 속박"으로 이어진다고 말했다.

이러한 실용적인 판단 유보 또는 인식론적 에포케에 대한 한 가지 설명은 그러한 질문들이 살아있는 동안 각성을 실현하는 실제적인 방법에 아무것도 기여하지 않으며,[52] 교리에 대한 개념적 이해 또는 종교적 믿음에 의한 해탈의 경험을 대체하는 위험을 초래하기 때문이다. 부처에 따르면, ''달마''는 궁극적인 목적 자체가 아니며, 모든 형이상학적 현실에 대한 설명이 아니라, 실용적인 가르침의 집합이다. 부처는 이 점을 명확히 하기 위해 '뗏목의 비유'와 독화살의 비유라는 두 가지 비유를 사용했다.[53] ''달마''는 열반에 도달하기 위한 실용적인 도구일 뿐이라는 점에서 뗏목과 같다("넘어가기 위한 목적이지, 붙잡기 위한 목적이 아니다", MN 22). 또한 그것은 약과 같아서, 상처를 입었는지 (즉, 형이상학 등)는 화살 상처 자체를 제거하고 치료하는 행위(고통 제거)에서는 중요하지 않다. 이런 의미에서 부처는 형이상학에 대해 추측하는 것이 아니라 고통받는 인간의 상태를 치유하는 것이 최우선 목표였기 때문에 종종 "위대한 의사"라고 불렸다.[54]

그럼에도 불구하고, 거짓이거나 왜곡된 교리에 저항하고 심지어 반박하는 것은 대화 상대방이나 스스로를 오류로부터 벗어나게 하고, 따라서 해탈의 길로 나아가는 데 유용할 수 있다. 부처가 니간타 나타푸타와 다른 자칭 현자들이 가졌던 몇몇 교리들을 논박한 것을 증거로 삼을 수 있는데, 때로는 많은 추종자를 거느리기도 했다(예: 쿨라 수타, 상카 수타, 브라만나 수타). 이는 덕스러운 변증법의 적절한 사용이 가능하다는 것을 보여준다. 이는 추론과 논쟁이 불교도에 의해 경시되어서는 안 된다는 것을 의미한다.

부처의 죽음 이후, 담마키르티와 같은 일부 불교도들은 부처의 말씀을 지각과 추론과 동등한 확실한 증거로 사용하게 되었다.

여기에서 설해진 내용은 수행법이 중심이었던 것으로 생각되지만, 교학적으로는 개념화된 이해로는 진실된 체험을 얻을 수 없다는 것이 중심에 놓여 있다. 이는 인식이 사고 과정에서 개념화되어야 인간이 이해할 수 있다는 점에 대한 반성 위에서 성립된 설이라고 생각된다.

이것이 나중에 무분별지라고 불리는 것이며, 이것이야말로 수행 체험을 통해서만 얻을 수 있는 지혜라고 여겨진다. 그러나 이것은 논리를 부정하는 것이기도 하며, 개념화 없이 인식을 인식 그대로 받아들임으로써 기성 개념 없이 관찰할 수 있고, 바른 앎을 얻을 수 있다고 한다.

7. 2. 4. 초월(Transcendence)

인간의 번뇌는 탐욕, 노기, 미혹 등 여러 가지가 있지만, 이는 망집(渴愛)에서 비롯된다. 인간이 망집에 번뇌하는 것은 결국 '나'를 고집하기 때문이다. 그러나 고(苦), 무상(無常), 비아(非我)의 이치를 깨달아 정당한 지혜를 완성하면 망집을 끊을 수 있다. 이러한 인식을 얻으면 '나' 혹은 '나의 것'이라고 집착하여 욕구하는 일이 없어지기 때문이다. 이를 실현하고 진리를 체득하기 위해서는 수행에 힘쓰고, 계율을 엄수하며 선정을 닦아야 한다. 수행을 통해 진리를 체득하고 망집을 단절하면 일체의 속박에서 벗어날 수 있는데, 이것이 해탈의 경지이며, 불사(不死) 또는 열반이라고 한다. 열반은 원래 '불어 끈다'는 뜻으로, 번뇌의 불꽃을 지혜로 꺼서 고뇌가 없어진 상태를 말한다. 여기에서는 적정한 최상의 안락함이 실현된다고 보았다.붓다가 형이상학에 관여하지 않은 또 다른 이유는 궁극적 실재와 열반을 감각적 매개와 개념이 결여된 것으로 보았기 때문일 수 있다. 따라서 언어 자체는 ''선험적''으로 이를 설명하기에 부적절하다.[55] 붓다의 침묵은 미학이나 철학을 경멸하는 것이 아니라, 이러한 질문에 대한 답을 깨닫지 못한 자는 이해할 수 없다고 보았기 때문이다.[55] 연기법은 실존이나 비실존에 관한 형이상학적 가정을 기반으로 하지 않고, 명상 속에서 마음에 제시되는 현상에 대한 직접적인 인지를 기반으로 하는 실재 분석의 틀을 제공한다.

초기 불교 경전에서 붓다는 법(진리)을 "추론을 넘어선" 또는 "논리를 초월하는" 것으로 묘사하는데, 이는 추론이 깨닫지 못한 인간이 사물을 인식하는 방식의 주관적으로 도입된 측면이며, 그들의 인지 과정을 뒷받침하는 개념적 틀이지, 사물이 실제로 존재하는 특징이 아니기 때문이다. "추론을 넘어선다"는 것은 추론의 본질을 내부에서 파고들어, 미래의 어떤 스트레스도 경험하는 원인을 제거하는 것을 의미하며, 시스템 전체 외부에서 기능하는 것이 아니다.[56]

7. 2. 5. 메타 윤리(Meta-ethics)

붓다의 윤리는 고통을 제거해야 할 구원론적 필요와 업의 법칙에 대한 전제에 기초한다. 불교 윤리는 행복주의적(그 목표가 복지인)이라고 불리며 덕 윤리와도 비교된다.[57] 붓다는 제자, 재가자와 승려가 따라야 할 오계 (살생, 도둑질, 성적 부도덕, 거짓말, 음주 금지)를 제시했다. 붓다는 누군가가 왜 윤리적이어야 하는지에 대해 다양한 이유를 제시했다.첫째, 우주는 누군가가 의도적으로 잘못을 저지르면 나쁜 업보가 그 결과로 나타나도록 구성되어 있다. 따라서 실용적인 관점에서 볼 때, 이러한 부정적인 결과를 초래하는 부정적인 행위를 삼가는 것이 최선이다. 그러나 여기서 중요한 단어는 '의도적으로'이다. 붓다에게 업은 의도/의지일 뿐이며, 따라서 의도하지 않게 누군가를 해치는 것은 나쁜 업보를 만들지 않는다.

이러한 생각은 붓다의 두 번째 도덕적 정당화로 이어진다. 의도적으로 부정적인 행위를 수행하는 것은 중생을 윤회에 묶어두고 해탈 과정을 방해하는 정신적 오염을 강화하고 전파하며, 따라서 의도적으로 좋은 업보 행위를 수행하는 것은 열반으로 이끄는 정신적 정화에 참여하는 것이며, 이것이 최고의 행복이다.[59]

세 번째 메타 윤리적 고려 사항은 무아와 고통을 끝내려는 우리의 자연스러운 욕구를 논리적 결론으로 이끈다. 자아가 없기 때문에, "나의" 고통과 다른 사람의 고통을 구별하는 궁극적인 근거가 없으므로, 다른 사람의 복지보다 자신의 복지를 선호할 이유가 없다. 대신, 깨달은 사람은 인격의 전통적인 개념을 생각하지 않고 고통을 ''전면적으로'' 끝내기 위해 노력할 것이다.[60] 이 주장에 따르면, 이기적인 사람은 개인적 정체성의 진정한 본질과 비합리성에 대한 무지에서 비롯된 것이다.

8. 불교 학파와 아비달마

인도 불교의 주요 철학 학파들은 초기 불교 경전(수트라)의 가르침을 체계화하려는 ''아비달마'' 형태의 분석을 수행했다. 아비달마 분석은 인간의 경험을 "법(dharmas)"이라고 불리는 순간적인 현상적 사건 또는 발생으로 분해했다. 아비달마 학파는 수트라에 담긴 부처의 가르침은 단지 관습적인 것이며, 아비달마 분석은 깨달은 존재가 볼 때 사물의 실제 모습인 궁극적인 진리(paramattha sacca)라고 주장했다.[61][62]

아비달마 철학자들은 물리적 현상과 정신적 현상을 모두 포함하는 궁극적인 현상, 사건 또는 과정인 법(dharma)에 대한 포괄적인 목록과 그들 사이의 인과 관계를 제시했다. 아비달마 분석에서 궁극적으로 실재하는 것은 인과적 흐름 속에서 법들의 상호 작용뿐이며, 다른 모든 것은 단지 개념적(''paññatti'')이고 명목적인 것이다.[64] 이러한 관점은 마크 시데리츠에 의해 "분할주의"라고 불리는데, 부분적인 실체만이 실재하고 전체는 그렇지 않다고 보기 때문이다.[63] 바수반두(세친)와 같은 아비달마 학자들은 관습적인 것들(테이블, 사람 등)이 "분석 아래 사라진다"고 주장하며, 이러한 분석은 현상적 사건과 그 관계의 인과적 흐름만을 드러낸다고 주장했다. 주류 아비달마 학자들은 실체론을 주장하고 보편자의 존재를 가정한 니야야 학파에 대항하여 이러한 관점을 옹호했다.[64]

테라바다 학파, 수트란티카("경전을 따르는 자") 등 여러 학파들이 존재하였으며, 이들은 사르바스티바딘의 이론, 특히 시간 이론을 비판했다. 이 논쟁의 주요 인물은 바수반두였는데, 그는 사르바스티바딘 승려였으며(또한 수트란티카 학파의 비판의 영향을 받았다), 모든 것이 존재한다는 이론을 비판하고 그의 논문인 ''아비달마코샤''에서 현대론을 주장했다. 이 작품은 오늘날 티베트와 동아시아 불교에서 사용되는 주요 아비담마 텍스트이다.

모든 아비담마 학파는 다르마가 서로 어떻게 상호 작용하는지 설명하기 위해 인과 관계와 조건성에 대한 복잡한 이론을 개발했다. 또한 지각에 대한 설명을 제시했는데, 사르바스티바딘과 같은 일부 학파는 지각을 현상론적 실재론의 한 유형으로 설명한 반면, 수트란티카와 같은 다른 학파는 표상론을 선호하고 우리가 객체를 간접적으로만 지각한다고 주장했다.[80]

석가모니 입멸 후의 불교 교단은 당시 정권의 옹호를 받으며 수행과 연구 활동을 진행했다. 초기 교단에서 가장 주목받았던 것은 존재에 대한 것이었다. 비구들은 자신과 자신을 둘러싼 존재에 대해, 존재 현상을 올바르게 인식하는 방법론으로서의 명상과 함께 분석적으로 고찰했다. 이는 아비달마로 불리며, 방대한 연구서가 쏟아져 나왔고, 대승불교로 전향하는 세친의 구사론이 그 집대성이다.

8. 1. 아비달마의 법(dharma) 이론

인도 불교의 주요 철학 학파들은 초기 불교 경전(수트라)의 가르침을 체계화하려는 ''아비달마''라는 형태의 분석을 수행했다. 아비달마 분석은 인간의 경험을 "''법(dharmas)''"이라고 불리는 순간적인 현상적 사건 또는 발생으로 분해했다. 법은 영원하지 않고 다른 인과적 요인에 의존하며, 서로 연결된 다른 법의 그물망의 일부로 나타나고 사라지며, 결코 홀로 존재하지 않는다. 아비달마 학파는 수트라에 담긴 부처의 가르침은 단지 관습적인 것이며, 아비달마 분석은 깨달은 존재가 볼 때 사물의 실제 모습인 궁극적인 진리(paramattha sacca)라고 주장했다. 아비달마의 기획은 현상학이나 과정 철학의 한 형태로 비유되어 왔다.[61][62]아비달마 철학자들은 궁극적인 현상, 사건 또는 과정(물리적 현상과 정신적 현상 포함)인 ''법(dharma)'' (팔리어: dhamma)에 대한 포괄적인 목록을 제시했을 뿐만 아니라 그들 사이의 인과 관계도 제시했다. 아비달마 분석에서 궁극적으로 실재하는 것은 인과적 흐름 속에서 법들의 상호 작용뿐이다. 다른 모든 것은 단지 개념적(''paññatti'')이고 명목적인 것이다.[64]

이러한 관점은 마크 시데리츠에 의해 "분할주의"라고 불리는데, 부분적인 실체만이 실재하고 전체는 그렇지 않다고 보기 때문이다.[63] 바수반두(세친)와 같은 아비달마 학자들은 관습적인 것들(테이블, 사람 등)이 "분석 아래 사라진다"고 주장하며, 이러한 분석은 현상적 사건과 그 관계의 인과적 흐름만을 드러낸다고 주장했다. 주류 아비달마 학자들은 이러한 관점을 그들의 주요 힌두교 경쟁자인 니야야 학파에 대항하여 옹호했는데, 니야야 학파는 실체론을 주장하고 보편자의 존재를 가정했다.[64] 쁘라즈나프티바다와 같은 일부 아비달마 학자들은 엄격한 유명론자이기도 했으며, 모든 것 - 법조차도 - 단지 개념적인 것이라고 주장했다.

기원 전후까지의 초기 교단에서 가장 주목받았던 것은 존재에 대한 것이었다. 석가모니 사후의 비구들은 자신과 자신을 둘러싼 존재에 대해, 존재 현상을 올바르게 인식하는 방법론으로서의 명상과 함께 분석적으로 고찰했다. 이는 아비달마로 불리며, 방대한 연구서가 쏟아져 나왔다. 훗날 대승불교로 전향하는 바수반두(세친)의 구사론이 그 집대성이다.

8. 2. 아비달마 학파

인도 불교의 주요 철학 학파들은 초기 불교 경전(수트라)의 가르침을 체계화하려는 ''아비달마'' 형태의 분석을 수행했다. 아비달마 분석은 인간의 경험을 "법(dharmas)"이라고 불리는 순간적인 현상적 사건 또는 발생으로 분해했다. 법은 영원하지 않고 다른 인과적 요인에 의존하며, 서로 연결된 다른 법의 그물망의 일부로 나타나고 사라지며, 결코 홀로 존재하지 않는다. 아비달마 학파는 수트라에 담긴 부처의 가르침은 단지 관습적인 것이며, 아비달마 분석은 깨달은 존재가 볼 때 사물의 실제 모습인 궁극적인 진리(paramattha sacca)라고 주장했다. 아비달마의 기획은 현상학이나 과정 철학의 한 형태로 비유되어 왔다.[61][62]아비달마 철학자들은 물리적 현상과 정신적 현상을 포함한 궁극적인 현상, 사건 또는 과정인 ''법(dharma)'' (팔리어: dhamma)에 대한 포괄적인 목록을 제시했을 뿐만 아니라 그들 사이의 인과 관계도 제시했다. 아비달마 분석에서 궁극적으로 실재하는 것은 인과적 흐름 속에서 법들의 상호 작용뿐이다. 다른 모든 것은 단지 개념적(''paññatti'')이고 명목적인 것이다.[64]

이러한 관점은 마크 시데리츠에 의해 "분할주의"라고 불리는데, 부분적인 실체만이 실재하고 전체는 그렇지 않다고 보기 때문이다.[63] 바수반두와 같은 아비달마 학자들은 관습적인 것들(테이블, 사람 등)이 "분석 아래 사라진다"고 주장하며, 이러한 분석은 현상적 사건과 그 관계의 인과적 흐름만을 드러낸다고 주장했다. 주류 아비달마 학자들은 이러한 관점을 그들의 주요 힌두교 경쟁자인 니야야 학파에 대항하여 옹호했는데, 니야야 학파는 실체론을 주장하고 보편자의 존재를 가정했다.[64] 쁘라즈나프티바다와 같은 일부 아비달마 학자들은 엄격한 유명론자이기도 했으며, 모든 것 - 법조차도 - 단지 개념적인 것이라고 주장했다.

테라바다 학파의 중요한 아비담마 저술로는 인도 학승 Moggaliputta-Tissa(–247 BCE)가 저술했다고 전해지는 ''Kathāvatthu''(논쟁점)가 있다. 이 텍스트는 부처의 열반 후 전개된 여러 철학적 견해, 특히 '모든 것은 존재한다'(''sarvāstivāda'')는 이론, 찰나론(''khāṇavāda'') 및 인격주의적 견해 (''pudgalavada'')를 반박하려는 시도를 하고 있기 때문에 중요하다.[65] 이것들은 불교 아비담마 학파를 분열시킨 주요 철학적 이론들이었다.

1세기에 스리랑카로 전해진 후, 팔리어 테라바다 아비담마 전통은 붓다고사 (4-5세기 AD)의 저술에 큰 영향을 받았으며, 그는 테라바다 학파의 가장 중요한 철학자이자 주석가였다. 테라바다의 철학적 사업은 주로 팔리어 아비담마 고전 텍스트에 대한 아타카타 (주석)뿐만 아니라 부주석 (티카스)의 형식으로 수행되었다. 아비담마 연구는 또한 ''Abhidhammattha-saṅgaha''(아비담마에 포함된 것들의 개요)와 같은 더 작은 교리적 요약 및 개요를 포함했다.

사르바스티바다-바이바시카(때로는 단순히 "Vaibhāṣika")는 인도의 주요 불교 철학 학파 중 하나였으며, 그들은 다르마가 과거, 현재, 미래의 세 가지 시간 모두에 존재한다고 믿었기 때문에 그렇게 불렸다. 사르바스티바다 아비담마 체계는 단순한 정신적 사건의 분류로 시작했지만, 달마트라타 및 ''마하비바사''(대주석)의 편찬자 카티야야니푸트라와 같은 그들의 철학자들과 해설자들은 결국 이 체계를 강력한 실재론으로 다듬었고, 여기에는 일종의 본질주의 또는 실체론도 포함되었다. 이 실재론은 다르마의 본성에 기초했는데, 이를 자성("자성" 또는 "내재적 존재")라고 불렀다.[65] 스바바는 일종의 본질이지만, 모든 다르마가 인과적으로 의존한다고 말해졌기 때문에 완전히 독립적인 본질은 아니다. 사르바스티바다 체계는 이 실재론을 시간에 걸쳐 확장하여 시간과 관련하여 일종의 영원주의를 효과적으로 제시했다. 따라서 그들의 학파 이름은 "모든 것이 존재한다는 견해"를 의미한다.[65] 바이바시카는 중세 시대에 북인도에서 영향력 있는 학파로 남아 있었다. 아마도 이 전통에서 가장 영향력 있는 인물은 위대한 학자 상가바드라였을 것이다.[66] 또 다른 핵심 인물은 인식론적(프라마나) 전통 내의 바이바시카 사상가인 슈바굽타 (720–780)였다.[67]

프라즈나프티바다("명목론자")와 같은 다른 불교 학파, 그리고 차이티카 마하상기카들은 스바바의 개념을 받아들이기를 거부했다.[68] 따라서 모든 아비담마 자료가 스바바를 옹호하는 것은 아니다. 예를 들어, 영향력 있는 아비담마 텍스트인 하리바르만(3-4세기 CE)의 ''Tattvasiddhi Śāstra''의 주요 주제는 다르마의 공성(순야타)이다.[69] 실제로, 이러한 반본질주의적 명목론은 마하상기카 종파 사이에서 널리 퍼져 있었다. 마하상기카 전통의 또 다른 중요한 특징은 독특한 의식 이론이었다. 많은 마하상기카 하위 학파들은 의식이 자신의 의도적 대상뿐만 아니라 자신을 동시에 인식할 수 있다는 자각 이론을 옹호했다.[70] 이러한 학파 중 일부는 또한 마음의 본성(''cittasvabhāva'')은 근본적으로 순수하지만(''mulavisuddha''), 부수적인 오염으로 오염될 수 있다고 주장했다.[71]

테라바딘과 수트란티카("경전을 따르는 자")와 같은 다른 학파는 사르바스티바딘의 이론, 특히 그들의 시간 이론을 자주 공격했다. 이 논쟁의 주요 인물은 학자 바수반두였는데, 그는 사르바스티바딘 승려였으며(그는 또한 수트란티카 학파의 비판의 영향을 받았다), 모든 것이 존재한다는 이론을 비판하고 그의 포괄적인 논문인 ''아비달마코샤''에서 현대론을 주장했다. 이 작품은 오늘날 티베트와 동아시아 불교에서 사용되는 주요 아비담마 텍스트이다. 테라바다는 또한 다르마가 현재에만 존재하며, 따라서 또한 현대론자라고 주장한다.[73]

테라바다의 아비담마 설명은 사르바스티바다적 관점만큼 존재론에 관심이 있는 것이 아니라 현상학적 도식에 가깝다.[61] 따라서 테라바딘에게 스바바(팔리어: 사바바)의 개념은 어떤 본질이나 형이상학적 근거보다는 다르마의 특정 특징이나 의존적 특징에 가깝다. 스리랑카 학자 Y. 카루나다사가 썼듯이, 팔리 전통은 "정의와 설명을 위해" 사바바를 가정할 뿐이다. 그러나 궁극적으로 각 담마(특정 현상)는 단일 독립적 존재가 아니다. 따라서 카루나다사는 테라바다 아비담마가 존재론적 다원론을 옹호한다는 견해를 거부한다(그러나 모든 것의 단일한 근원이나 형이상학적 기저가 없기 때문에 일원론도 아니다). 대신, 그들은 단지 "다수의 조건들의 상호 작용으로 인해" 일어나는 과정일 뿐이다.[74] 카루나다사는 또한 테라바다 시스템을 궁극적 존재를 무수한 환원 불가능한 담마로 보고, 또한 인지에서 독립적으로 참으로 존재하는 실체를 가진 외부 세계의 존재를 받아들이는 "비판적 실재론"이라고 설명한다(마하야나 형태의 관념론과 반대로).[75][76]

사르바스티바딘, 테라바딘 및 수트란티카의 일부가 가지고 있던 또 다른 중요한 이론은 "찰나론"(산스크리트어, kṣāṇavāda, 팔리어, khāṇavāda)이었다. 이 이론은 담마가 생겨난 후 단 한 순간(''ksana'')만 지속된다고 주장했다. 사르바스티바딘은 이러한 '찰나'를 원자론적으로, 가능한 가장 작은 시간 단위로 보았다(그들은 또한 물질 원자론을 발전시켰다). 이 이론을 시간과 관련된 그들의 영원주의와 조화시키는 것은 사르바스티바다의 주요 철학적 프로젝트였다.[77] 테라바딘은 처음에 이 이론을 거부했는데, 이는 카타밧투의 Khaṇikakathā에서 "모든 현상(담마)이 단일 정신적 실체만큼 찰나적이다"라는 교리를 반박하려는 시도를 하고 있기 때문이다.[78] 그러나 정신적 담마(그러나 물리적 또는 색 담마는 아님)와 관련된 찰나론은 나중에 스리랑카 테라바딘에 의해 채택되었으며, 이는 학자 붓다고사에 의해 처음 소개되었을 가능성이 있다.[79]

모든 아비담마 학파는 또한 다르마가 서로 어떻게 상호 작용하는지 설명하기 위해 인과 관계와 조건성에 대한 복잡한 이론을 개발했다. 아비담마 학파의 또 다른 주요 철학적 프로젝트는 지각에 대한 설명이었다. 사르바스티바딘과 같은 일부 학파는 지각을 현상론적 실재론의 한 유형으로 설명한 반면, 수트란티카와 같은 다른 학파는 표상론을 선호하고 우리가 객체를 간접적으로만 지각한다고 주장했다.[80] 수트란티카가 이 견해에 대해 사용한 주요 논쟁은 "시간 지연 논쟁"이었다. 마크 시데리츠에 따르면: "논쟁의 기본적인 생각은 감각이 외부 객체와 접촉하고 감각적 인식이 일어나는 사이에 항상 작은 간격이 있기 때문에, 우리가 인식하는 것은 감각이 접촉했던 외부 객체가 될 수 없다는 것이다. 왜냐하면 그것은 더 이상 존재하지 않기 때문이다."[81] 이것은 극단적인 찰나론과 관련이 있다.

위에 언급된 모든 학파가 거부한 주요 철학적 견해 중 하나는 푸드갈라바딘 또는 '인격주의적' 학파가 가지고 있던 견해였다. 그들은 다섯 가지 집합체로 환원될 수 없는 궁극적으로 실재적인 의미에서 일종의 '인격'이 있다고 주장한 것으로 보인다.[73] 이 논란의 여지가 있는 주장은 개성을 단순한 개념적 구성(prañapti)으로 간주하고 단지 관습적으로만 실재한다고 주장한 당시의 다른 불교도들과는 대조적이었다.

석가모니 입멸 후의 불교 교단은 당시의 정권의 옹호를 받으며 수행과 연구 활동을 진행해 나갔다. 기원 전후까지의 초기 교단에서 가장 주목받았던 것은 존재에 대한 것이었다. 석가모니 사후의 비구들은 자신과 자신을 둘러싼 존재에 대해, 존재 현상을 올바르게 인식하는 방법론으로서의 명상과 함께 분석적으로 고찰했다. 이는 아비달마로 불리며, 방대한 연구서가 쏟아져 나왔다. 훗날 대승불교로 전향하는 세친의 구사론이 그 집대성이다.

9. 인도 대승 불교 철학

인도 대승 불교 철학은 기원전 1세기경부터 대승 불교(大乘, Mahāyāna, 큰 수레)라는 새로운 문헌 전통으로 등장하여 점차 인도 불교 철학을 지배하게 되었다. 중세 인도 시대에 불교 철학은 날란다, 비크라마실라, 발라비와 같은 대규모 사원 단지에서 번성했다. 이 기관들은 북인도에서 불교와 비불교 사상이 모두 연구되고 토론되는 주요 철학 학습 중심지가 되었다. 대승 불교 철학자들은 아비달마의 철학적 과제를 이어가는 동시에 이를 비판하고 많은 새로운 개념과 아이디어를 도입했다. 대승 불교는 교리가 영적으로 유익하다는 의미에서 조건적으로 "진실"로 간주된다는 실용주의적 진리 개념을 고수했기 때문에, 이러한 새로운 이론과 수행은 '방편' (우파야)으로 여겨졌다.[82]

대승 불교는 또한 모든 유정 중생에 대한 연민의 태도를 포함하는 보살 이상을 장려했다. 보살은 고통받는 다른 모든 중생을 이롭게 하기 위해 ''윤회''(생과 사의 순환)에 머물기를 선택하는 사람이다.[83][84]

9. 1. 대승 불교의 특징

기원전 1세기경부터 인도 불교 사상에서 새로운 문헌 전통이 등장하기 시작했는데, 이를 대승 불교(큰 수레)라고 하며, 이는 점차 인도 불교 철학을 지배하게 되었다. 중세 인도 시대에 불교 철학은 날란다, 비크라마실라, 발라비와 같은 대규모 사원 단지에서 번성했다. 이 기관들은 북인도에서 불교와 비불교 사상이 모두 연구되고 토론되는 주요 철학 학습 중심지가 되었다. 대승 불교 철학자들은 아비달마의 철학적 과제를 이어가는 동시에 이를 비판하고 많은 새로운 개념과 아이디어를 도입했다. 대승 불교는 교리가 영적으로 유익하다는 의미에서 조건적으로 "진실"로 간주된다는 실용주의적 진리 개념을 고수했기 때문에, 이러한 새로운 이론과 수행은 '방편' (우파야)으로 여겨졌다.[82]대승 불교는 또한 모든 유정 중생에 대한 연민의 태도를 포함하는 보살 이상을 장려했다. 보살은 고통받는 다른 모든 중생을 이롭게 하기 위해 ''윤회''(생과 사의 순환)에 머물기를 선택하는 사람이다.[83][84]

주요 대승 불교 철학 학파 및 전통으로는 반야바라밀, 중관파, 유가행파, 여래장, 디그나가의 인식론 학파, 그리고 중국의 화엄종, 천태종, 선종 등이 있다.

9. 2. 주요 대승 불교 철학 학파 및 전통

대승 불교는 기원전 1세기경 인도 불교 사상에서 새롭게 등장한 문헌 전통으로, 점차 인도 불교 철학을 지배하게 되었다. 중세 인도 시대에 불교 철학은 날란다, 비크라마실라, 발라비와 같은 대규모 사원 단지에서 번성했다. 이 기관들은 북인도에서 불교와 비불교 사상이 모두 연구되고 토론되는 주요 철학 학습 중심지가 되었다. 대승 불교 철학자들은 아비달마의 철학적 과제를 이어가는 동시에 이를 비판하고 많은 새로운 개념과 아이디어를 도입했다. 대승 불교는 교리가 영적으로 유익하다는 의미에서 조건적으로 "진실"로 간주된다는 실용주의적 진리 개념을 고수했기 때문에, 이러한 새로운 이론과 수행은 '방편' (우파야)으로 여겨졌다.[82]대승 불교는 또한 모든 유정 중생에 대한 연민의 태도를 포함하는 보살 이상을 장려했다. 보살은 고통받는 다른 모든 중생을 이롭게 하기 위해 ''윤회''(생과 사의 순환)에 머물기를 선택하는 사람이다.[83][84]

주요 대승 불교 철학 학파 및 전통으로는 반야바라밀, 중관파, 유가행파, 여래장, 디그나가의 인식론 학파, 그리고 중국의 화엄종, 천태종, 선종 등이 있다.

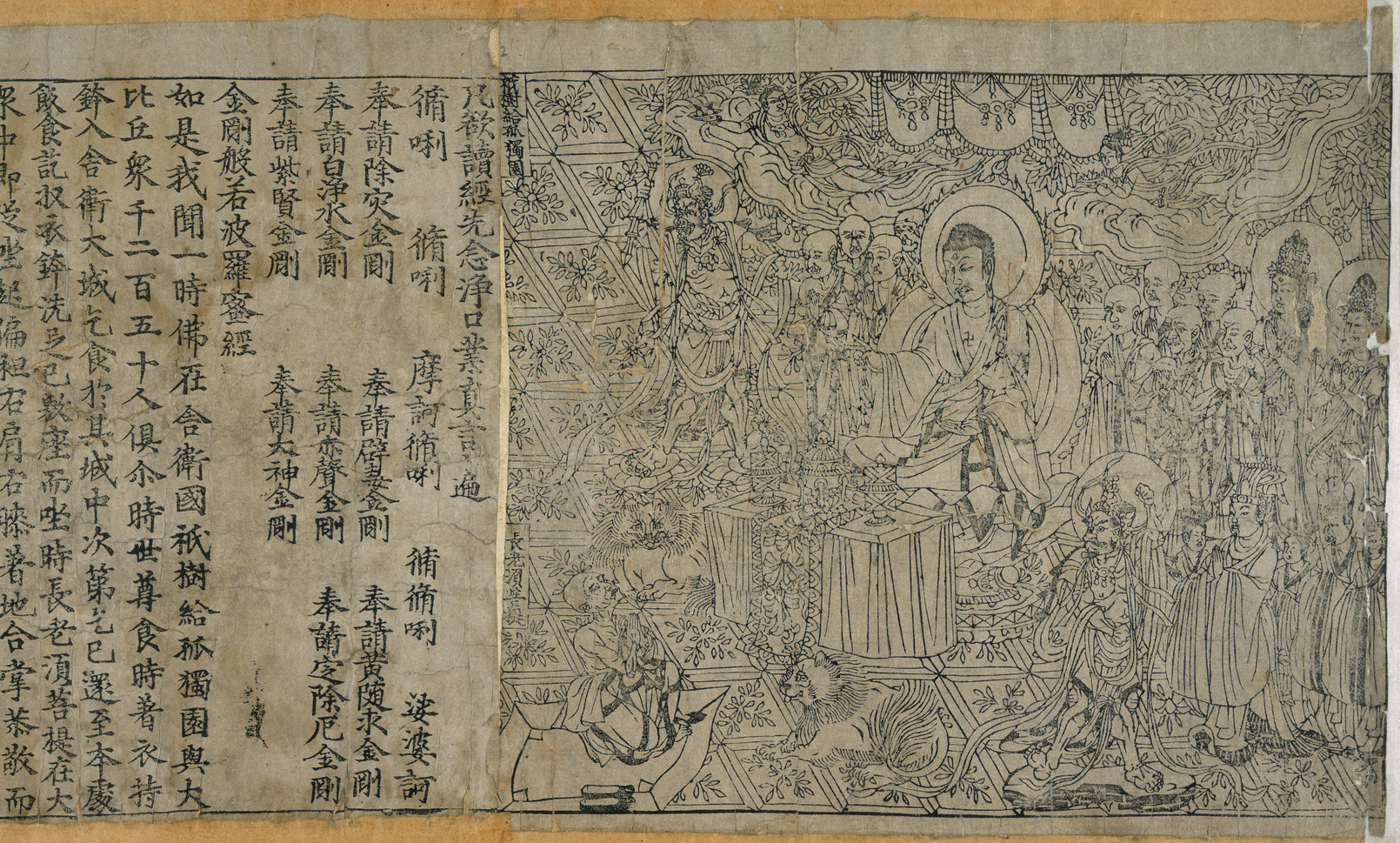

9. 2. 1. 반야바라밀다와 중관

가장 초기의 반야바라밀다 경전(기원전 1세기경)은 모든 현상의 공(공성)을 강조한다. 이는 모든 것을 환상으로, 모든 현실을 근본적인 본질이 없는 꿈과 같은 현상으로 보는 급진적인 유명론이자 반본질주의이다.[85] 반야바라밀다는 보편적인 신기루처럼 어떤 본질이나 기반도 없는, 궁극적인 실재의 본성에 대한 초월적인 영적 지식이라고 한다.

''금강경''은 다음과 같이 말한다.

सर्वसंस्कृतधर्मा असारे स्वप्नप्रतिभासोपमा।|sarvasaṃskṛtadharmā asāre svapnapratibhāsopamā.|모든 유위 현상들은

꿈, 환상, 거품, 그림자와 같고,

이슬이나 번갯불과 같다;

우리는 그것들을 그렇게 인식할 것이다.sa[86]

''반야심경''은 모든 현상의 공(공성)을 다음과 같이 말한다.

शारिपुत्र, रूपं शून्यता शून्यातैव रूपम्।|śāriputra, rūpaṃ śūnyatā śūnyātaiva rūpam.|사리자여, 색은 공과 다르지 않고, 공은 색과 다르지 않다.

색은 공이요, 공은 색이니, 느낌, 지각, 의지, 의식도 이와 같다.sa

반야바라밀다 경전은 이것이 붓다의 경지조차 포함한 모든 현상에 적용된다고 언급한다.[87] 불교 수행자가 추구하는 목표는 지혜의 완성("반야바라밀다")을 깨닫는 것이다. 이는 모든 것의 공을 알면서도 어떤 것에도 집착하지 않는(공 자체나 완벽한 지혜라는 생각조차 포함) 비개념적 초월적 지혜이다.[88][85]

반야바라밀다의 가르침은 불교 철학자 용수(150~250년경)와 중관(중도) 학파의 작업과 관련이 있다. 용수는 인도 대승 불교 사상가 중 한 명이었다. 그는 모든 법의 공한 본질에 대한 논거를 제시했으며, ''중론''에서 다양한 아비달마 학파(그리고 힌두 철학에서도)에서 발견되는 본질주의를 공격했다.[89] ''중론''에서 용수는 귀류법 논거로 자성(고유한 본질 또는 "고유한 존재"), 실체 또는 어떤 존재론(bhava)을 가정하는 다양한 이론을 반박한다. 그는 인과, 운동, 감각 기관과 같은 주제를 다룬다.[90]

용수는 연기, 무아, 공(śūnyatā) 사이의 직접적인 연결, 동일성을 주장했다. 그는 초기 불교의 연기 개념에 연기의 참여자들을 근본으로 하는 무아(실체적 존재)의 부재가 내포되어 있어 그들이 독립적인 실존을 갖지 못하며, 이 상태를 śūnyatā(즉, 본성 또는 본질의 공(''svabhāva sunyam'')으로 식별한다고 지적했다.

후기 중관 학파 철학자들은 용수의 분석을 바탕으로 중관을 옹호했다. 여기에는 용수의 제자인 아리아데바(3세기), ''중론''에 대한 주석을 쓴 찬드라키르티(600~650년경), 대승 윤리학자인 샨티데바(8세기)가 포함된다.

붓다팔리타(470–550년경)는 귀류 논거를 통해서만 본질주의를 비판하는 '프라상기카' 접근법의 창시자로 이해되어 왔다. 그는 바바비베카(500~578년경)에게 비판받았는데, 그는 공성을 긍정적으로 주장하기 위해 논리적 삼단논법을 사용해야 한다고 주장했다. 이 두 접근 방식은 나중에 티베트 철학자들에 의해 중관에 대한 프라상기카와 스바탄트리카 접근 방식이라고 불렸다.

디그나가의 영향을 받은 바바비베카의 중관 철학은 불교 인식론을 활용한다. 반면에 찬드라키르티는 미묘한 본질주의를 포함한다는 이유로 바바비베카가 인식론적(''프라마나'') 전통을 채택한 것을 비판했다. 그는 "나는 명제가 없다"라고 말하는 용수의 진술을 ''비그라하비아바르타니''에서 인용하며, 긍정적인 인식론적 중관 진술을 거부했다.[91] 찬드라키르티는 진정한 중관은 "귀결"(''프라상가'')만을 사용할 수 있다고 주장했다. 즉, 중관의 관점에서 궁극적으로 참일 수 있는 "자율적 추론"(''스바탄트라'')을 주장하지 않고 상대방 입장의 모순을 지적하는 것이다.

중국에서 중관 학파(삼론)[92]는 구마라습(344–413)에 의해 창시되었다. 다른 중국 중관 학자로는 구마라습의 제자인 승조, 중관에 관한 50편 이상의 작품을 쓴 길장(549–623), 중관의 가르침을 일본으로 가져온 한국 승려 혜관이 있다.[93][94]

1세기, 중관파 용수는 모든 존재가 연기이므로 스스로 독립하여 존재할 수 없어 무자성이라고 말한다. 또한 이러한 상태를 공이라고 부르며, 인간이 존재를 지각하는 것은 존재가 관계성 위에서 성립하고 있기 때문이라고 말한다.

9. 2. 2. 유가행파

유가행파(Yoga practice)는 서기 2세기에서 4세기 사이에 생겨난 불교 철학 전통으로, 철학자이자 형제인 무착과 세친, 그리고 ''상릉엄경'' 및 ''능가경''과 같은 다양한 경전과 관련이 있다.[95] 유가행파 사상의 핵심 특징은 종종 "오직 표상" 또는 "오직 현상"으로 번역되는 ''비냐프티마뜨라(vijñapti-mātra)'' 개념이다. 이는 관념론의 한 형태 또는 현상학의 한 형태로 해석되어 왔다. 유가행파의 다른 이름으로는 '비냐나바다(식의 교리)'와 '치따마뜨라(마음-오직)'가 있다.[95]

세친과 같은 유가행파 사상가들은 우리가 자신의 정신적 표상에만 접근할 수 있다는 점을 지적함으로써 외부 대상의 존재에 반대하며, 따라서 외부 대상의 존재에 대한 우리의 추론은 잘못된 논리에 근거한다고 주장했다. 세친의 ''삼십송식(Triṃśikā-vijñaptimātratā)''(삼십 송의 오직 표상 증명)은 다음과 같이 시작한다.

> I. 이것[세계]은 오직 표상일 뿐이다. 왜냐하면 그것은 실재하지 않는 대상을 나타내기 때문이다.

달에 나타나는 가짜 머리카락을 보는 백내장 환자의 경우와 마찬가지이다.[96]

세친에 따르면, 우리의 모든 경험은 백내장이 있을 때 달에서 머리카락을 보는 것과 같으며, 즉 그러한 것이 없음에도 불구하고 우리의 정신적 이미지를 "저 바깥"의 어떤 것으로 투사한다. 세친은 꿈의 논증을 사용하여 정신적 표상이 (1) 시공간적으로 위치한 것처럼 보이고, (2) 주관 간의 품질을 갖는 것처럼 보이며, (3) 인과적 법칙에 따라 작동하는 것처럼 보이기 위해 외부 대상이 필요하지 않다고 주장한다.[96] 순전히 정신적인 사건이 인과적인 효능을 가지고 주관간성이 될 수 있다는 사실은 몽정과 특정 유형의 존재들의 업으로 만들어진 대규모 또는 공유된 환각으로 증명된다.[97] 표상-오직이 우리의 일상적 경험을 설명할 수 있는 이론이라고 주장한 후, 세친은 절약의 원리에 호소한다. 즉, 현실을 설명하기 위해 외부 대상의 개념이 필요하지 않으므로, 이러한 불필요한 개념들을 완전히 제거할 수 있는데, 왜냐하면 그것들은 마음이 현실에 대한 우리의 개념 위에 정신적으로 덧씌워진 것일 가능성이 높기 때문이다.[98] 세친과 같은 유가행파는 또한 불교 원자론과 자성의 아비달마 이론의 현실주의적 이론을 공격했다. 그는 원자론자(나눌 수 없는 개체)가 생각하는 원자는 더 큰 집합 개체를 형성하기 위해 함께 모일 수 없을 것이며, 따라서 그것들이 비논리적인 개념이라고 주장했다.[98]

세친에게 주관 간의 현실은 다양한 심속과 그들의 업 사이의 인과적 상호 작용이며, 외부의 물리적 객체를 포함하지 않는다. 이 이론의 구원론적 중요성은 외부 세계의 개념을 제거함으로써, 외부 세계와 분리된 것으로 추정되는 관찰자로서의 '내부적' 자아의 감각을 약화시킨다는 것이다. 내부와 외부의 이원성을 해소하는 것은 또한 자아와 타자의 감각을 해소하는 것이다. 후기 유가행파 주석가인 시라마티는 다음과 같이 설명한다.

> 파악할 대상이 있다면 파악자가 있지만, 파악할 대상이 없으면 그렇지 않다. 파악할 대상이 없을 때는 파악자가 없다는 것도 따라오는데, 파악할 대상이 없는 것만 있는 것이 아니다. 따라서 대상도 없고 인식자도 없는 초세간적 비개념적 인식이 발생한다.[99]

관념론적 형이상학을 옹호하고 현실주의를 공격하는 것 외에도, 유가행파 자료는 팔식을 기반으로 하는 새로운 마음 이론을 개발했는데, 여기에는 잠재 의식 저장소 의식(산스크리트어: ālayavijñāna)의 혁신적인 교리가 포함되어 있다.[100]

유가행파 사상가들은 또한 세 가지 기본 양식 또는 "본성"(svabhāva)을 기반으로 궁극적 현실에 대한 긍정적 설명을 개발했다. 이 형이상학적 교리는 궁극적 현실에 대한 그들의 관점과 공(śūnyatā)의 교리에 대한 그들의 이해에 중심적이다.[101]

서기 4~5세기가 되면, 이러한 공(空)의 사상으로는 현존하여 활동하고 있는 자신을 어떻게 이해해야 하는가 하는 문제가 발생한다.

이 문제를 해결한 것이 세친을 비롯한 유식학파의 사상이다. 이 학파는 모든 존재 현상은 지각됨으로써 존재한다고 지각될 뿐이라고 생각한다. 실제로 그들은 유가행이라는 수행법 안에서 자신을 포함하여 지각됨으로써 존재가 존재하게 된다는 것을 체험했다. 즉, 근본적으로 수행법이 있어서 비로소 성립하는 사상이다.

9. 2. 3. 디그나가-다르마키르티 전통

디그나가(दिग्नाग|디그나가sa, 480-540년경)와 다르마키르티(6-7세기경)는 불교 교리를 옹호하기 위해 브라만 철학자들과 논쟁하면서 인식론(프라마나)과 논리 체계를 발전시킨 불교 철학자들이었다. 이 전통은 "이성을 따르는 자들"(티베트어: ''rigs pa rjes su 'brang ba'')이라고 불리며, 현대 문헌에서는 산스크리트어 "''프라마나바다''", 즉 "인식론 학파"로도 알려져 있다.[102] 이들은 유가행파와 설일체유부와 관련되어 있으며, 이 두 학파 모두가 주장하는 이론을 옹호했다.[103]

디그나가의 영향력은 매우 커서, 그가 죽은 후 모든 불교도와 인도 산스크리트어 철학자들 사이에 "인식론적 전환"을 이끌었다. 디그나가의 저술 이후 수 세기 동안 산스크리트 철학자들은 모든 명제를 완전히 발전된 지식 이론으로 옹호하는 데 훨씬 더 집중하게 되었다.[104]

"디그나가 학파"에는 산타바드라, 다르모타라(8세기), 프라즈냐카라굽타(740–800 C.E.), 즈냐나스리미트라(975–1025), 라트나키르티(11세기) 및 샹카라난다나(9세기 또는 10세기경)와 같은 후대 철학자 및 주석가들이 포함된다.[105][67] 이들이 발전시킨 인식론은 '지식의 도구' 또는 '유효한 인식'(''프라마나'')이 "지각"(''프라탸크샤'')과 "추론" (''아누마나'') 두 가지뿐이라는 견해를 옹호한다. 지각은 인과 관계에 묶인 개별적인 것에 대한 비개념적 인식이며, 추론은 합리적이고 언어적이며 개념적이다.[106]

이 불교 철학자들은 찰나론, 유가행파의 "의식만 존재한다"는 견해, 개별적인 것의 실재(''스바락샤나''), 원자론, 유명론, 그리고 의식의 자기 반성적 본성 (''스바삼베다나'')을 옹호했다. 또한 힌두교의 신 (이슈바라), 보편, 베다의 권위, 그리고 영구적인 영혼의 존재(''아트만'')에 대한 이론을 공격했다.

9. 2. 4. 후기 유가행파 발전

아상가(Asanga)와 바수반두(Vasubandhu) 이후, 유가행파는 여러 방향으로 발전했다. 한 분파는 인식론에 집중했고, 다른 분파는 유가행파의 형이상학과 철학을 확장하는 데 집중했다.[107] 후기 유가행파 전통에는 나란다의 달마팔라, 스띠라마띠, 찬드라-고민 (중관 학파 사상가 찬드라키르티와 논쟁을 벌인 것으로 알려짐), 실라바드라 (나란다의 최고 학자)와 같은 인물들이 포함된다. 파라마르타와 구나바드라와 같은 유가행파 학자들은 이 학파를 중국으로 가져와서 유가행파 저작들을 번역했고, 그곳에서 웨이시종 또는 파샹종으로 알려지게 되었다. 동아시아 유가행파에 대한 중요한 기여는 현장의 ''성유식론''이다.후기 발전은 유가행파-여래장 사상의 융합 전통의 부상이다. 이 그룹은 다양한 ''여래장경''에서 발견되는 ''여래장'' (붓다의 자궁, 붓다의 근원, 또는 "내재된 붓다") 교리를 채택했다.[108] 이 혼합 학파는 결국 ''여래장''을 아뢰야식의 순수한 측면과 동일시하게 되었다. 이 학파의 몇몇 주요 자료는 ''능가경'', ''보성론'' (''우타라탄트라''), 그리고 중국에서는 영향력 있는 ''대승기신론''이다.[107] 이 전통의 주요 인물 중 한 명은 중국에서 중요한 번역가였던 인도 승려 진제였다. 그는 모든 중생 내부에 있는 순수한 지혜인 "무구식"(''아말라 비즈냐나'')이 붓다 성품(여래장)과 동일하다고 말하는 새로운 이론을 장려했다.[109] 이 융합 전통은 나중의 인도 불교에서도 중요해졌고, 그곳에서 ''보성론''이 핵심 텍스트가 되었다.[110]

또 다른 후기 발전은 유가행파와 중관파의 종합이었다. 즈냐나가르바 (8세기)와 그의 제자 샨타락쉬타 (725–788)는 유가행파, 중관파, 디그나가 학파의 인식론을 ''유가행파-스바탄트리카-마드야미카''로 알려진 철학적 종합으로 묶었다. 샨타락쉬타는 또한 불교와 설일체유부의 승려 계통을 티베트에 도입하는 데 중요한 역할을 했으며, 이는 삼예사에서 수행되었다. 샨타락쉬타의 제자들로는 하리바드라와 카말라실라가 있었다. 이 철학적 전통은 티베트 불교 사상에 영향을 미치고 있다.

아마도 후기 유가행파 철학자들 사이에서 가장 중요한 논쟁은 알리카카라바다 (''rnam rdzun pa'', 거짓 상파, 니라카라바다라고도 함)와 사트야카라바다 (''rnam bden pa'', 참 상파, 사카라바다라고도 함) 사이의 논쟁이었을 것이다. 논쟁의 핵심은 정신적 현상, 이미지 또는 "상"(''아카라'')이 참(''사티야'')인지 거짓(''알리카'')인지에 대한 문제였다.[111] 프라즈냐카라굽타(8–9세기경)와 즈냐나슈리미트라 (980–1040경)와 같은 학자들이 옹호하는 사트야카라바다 진영은 의식 속의 이미지가 실제 의식에서 비롯되기 때문에 실제로 존재한다고 주장했다. 한편, 스띠라마띠와 라트나카라샨티 (970–1045경)와 같은 알리카카라바다 옹호자들은 정신적 현상은 실제로 존재하지 않으며 거짓(alīka) 또는 환상이라고 주장했다. 이 사상가들에게 유일하게 실재하는 것은 내용이 없는(nirākāra, "이미지가 없는") 순수한 자각 의식이었다.[112][113]

9. 2. 5. 불성 사상(Buddha-nature thought)

여래장 경전은 주류 불교 언어와 달리, 모든 유정(有情)에게 깨달음의 진정한 잠재력이 내재되어 있다고 주장한다. 이 경전들은 불교 내에서 주로 무기적(無記的) (소극적) 방법에서 분명히 더 유기적(有記的) (긍정적) 방식으로 전환을 나타냈다. 이 문헌 장르의 주요 주제는 여래(즉, 부처)의 자궁 또는 배아를 의미하는 ''여래장''(tathāgata-garbha)인데, 이는 누군가가 부처가 될 수 있게 해주는 것이다.[114] 이 개념에 사용되는 또 다른 유사한 용어는 ''불성''(buddhadhātu, 불성) 또는 부처의 근원이다.이 경전 시기 이전에, 대승 형이상학은 공(空) 사상이 지배적이었다. 이 접근 방식에서 사용되는 언어는 주로 부정적이며, 불성 문헌은 사람들이 허무주의에 대한 그릇된 인상으로 인해 불교에서 멀어지는 것을 막기 위해, 대신 긍정적인 언어를 사용하여 연기에 대한 정통 불교 가르침을 진술하려는 시도로 볼 수 있다. 이 경전에서, 무아(無我)의 지혜의 완성은 참된 자아(아트만)로 언급된다. 예를 들어, 파라마르타의 ''불성론''(''Fóxìng lùn'', 佛性論, T. 1610)에서 "자아"(''아트만'')라는 단어는 이 경전에 특유한 방식으로 사용되며, "참된 자아"는 무아의 지혜의 완성으로 묘사된다.[118] 따라서, 수행의 궁극적인 목표는 이전에 본질주의 철학자들이 인도 철학에서 사용했지만, 이제는 불성의 긍정적 현실을 묘사하기 위해 적용된 다양한 긍정적 언어를 사용하여 특징지어진다.[118]

이 가르침에 대한 인도 전통에서 가장 영향력 있는 자료는 ''보성론''(5세기 CE)일 것이다. 이 논서 (śāstra)는 여래장 이론의 모든 주요 주제를 하나의 논서로 모았다. ''보성론''은 여래장을 모든 존재의 내재된 본성으로 보고 있는데, 이는 편재하고, 모든 것을 관통하며, 비개념적이고, 고통에서 벗어나 있으며, 본질적으로 행복하다.[115] 또한 불성을 "마음의 본질적으로 맑은 본성"(''cittaprakṛtivaimalya'')으로 묘사한다.[116] 실제로, 많은 후기 인도 자료에서 ''여래장'' 가르침은 광명심 (prabhasvara-citta)과 유사한 교리와 동일시되기도 한다. 이 고대 사상은 마음이 본질적으로 순수하며, 오염은 단지 부수적인 것이라고 주장한다. ''보성론''에서 이 원래 순수한(prakṛtipariśuddha) 본성(즉, 완전히 정화된 불성)은 무조건(asaṃskṛta), 불생(ajāta), 무생(anutpanna), 영원(nitya), 불변(dhruva), 영구(śāśvata)와 같은 수많은 용어로 더 자세히 설명된다.[117]

일부 학자에 따르면, ''여래장''은 실질적인 자아를 나타내는 것이 아니라, 오히려 공의 긍정적인 언어적 표현이며, 불교 수행을 통해 불성을 실현할 수 있는 잠재력을 나타낸다. 이러한 해석에서 ''여래장'' 가르침의 의도는 형이상학적이라기보다는 구원론적이다.[118][119]

10. 금강승 불교

금강승(바즈라야나)은 불교 탄트라와 관련된 대승 불교의 한 종파로, 8세기까지 인도에서 주요 세력으로 발전했다. 이 시기에 인도 탄트라 학자들은 ''구야사마자 탄트라'', ''마하바이로차나 수트라'', ''구야가르바 탄트라''와 같은 주요 탄트라에 대한 주석을 통해 불교 탄트라 시스템에 대한 철학적 변호, 해석학 및 설명을 개발하고 있었다.[120]

바즈라야나의 견해는 초기 중관파, 유가행파 및 여래장 이론에 기초했지만, 탄트라 의식의 다양한 방편을 포함하여 해탈로 가는 더 빠른 수단이라고 자처했다.

붓다고야, 파드마바즈라(''구야시디'' 주석의 저자), 나가르주나(7세기 사라하의 제자), 인드라부티(''즈나나시디''의 저자), 아낭가바즈라, 돔비헤루카, 두르자야찬드라, 라트나카라산티, 아바야카라굽타 등 주요 인도 탄트라 불교 철학자들은 탄트라 텍스트와 주석을 통해 전통을 체계화했다.[129][130]

바즈라보디와 수브하카라심하는 탄트라를 당나라(716~720)로 가져왔고, 탄트라 철학은 이행(683–727)과 구카이(774–835)와 같은 사상가들에 의해 중국과 일본에서 계속 발전했다.

티베트에서는 사캬 판디타(1182-28–1251), 롱첸파(1308–1364) 및 총카파(1357–1419)와 같은 철학자들이 고전 티베트어로 불교 탄트라 철학의 전통을 이어갔다.

10. 1. 금강승의 특징

금강승(바즈라야나)은 8세기까지 인도에서 주요 세력으로 발전한 불교 탄트라와 관련된 대승 불교의 한 종파이다. 이 시기 인도 탄트라 학자들은 주요 탄트라에 대한 주석을 통해 불교 탄트라 시스템에 대한 철학적 변호, 해석학 및 설명을 개발하고 있었다.[120]

바즈라야나의 견해는 초기 중관파, 유가행파 및 여래장 이론에 기초했지만, 탄트라 의식의 다양한 방편을 포함하여 해탈로 가는 더 빠른 수단이라고 자처했다. 탄트라에 대한 설명과 방어는 비밀 만트라, 술, 성적 요가, 분노신으로 가득 찬 만다라의 복잡한 시각화 및 전통적인 불교 수행과 모순되거나 새로운 관행을 포함하는 의식의 특이한 특성에서 비롯되었다.[121][122]

예를 들어, ''구야사마자 탄트라''는 "살아있는 생물을 죽이고, 거짓말을 하고, 주어지지 않은 것을 가져가고, 많은 여성과 성관계를 가져야 한다"고 말한다.[123] 탄트라의 다른 특징으로는 해탈의 수단으로서의 육체에 대한 초점, 여성성 요소, 여성 신, 성(sexuality)에 대한 긍정적인 견해가 있었다.[124]

이러한 탄트라 수행에 대한 변호는 부정적인 정신적 요인과 육체적 행위가 의식적인 환경에서 배양되고 변형될 수 있다는 변환 이론에 기반한다. ''헤바즈라 탄트라''는 다음과 같이 말한다.

> 악한 자들이 얽매이는 것은 다른 사람들이 수단으로 바꾸어 그것으로 존재의 속박에서 벗어나게 한다. 욕망으로 세상이 얽매이고, 욕망으로 또한 풀려나지만, 이 역전의 수행은 이단적인 불교도들에게 알려져 있지 않다.[125]

탄트라 주석의 또 다른 해석은 탄트라의 금기 또는 비윤리적인 진술을 탄트라 수행과 생리에 대한 은유적 진술로 해석하는 것이다. 예를 들어, ''비말라프라바''에서 "살아있는 생물을 죽이는 것"은 머리 꼭대기에서 프라나를 멈추는 것을 의미한다. 탄트라 찬드라키르티의 ''프라디포드요타나''에서 살아있는 생물을 죽이는 것은 부-톤에 따르면 완성 단계 탄트라 수행과 관련된 "특별한 사마디"를 통해 "무효화"하는 것으로 풀이된다.[126]

더글러스 덕워스는 바즈라야나의 철학적 관점이 구현의 관점이며, 육체적이고 우주적인 몸이 이미 지혜와 신성을 담고 있다고 본다. 해탈(열반)과 불성은 몸 밖에 있는 것이나 미래의 사건이 아니라, 존재신 요가와 같은 독특한 탄트라 수행을 통해 지금 당장 접근할 수 있는 것으로 간주된다. 따라서 바즈라야나는 "결과 차량"이라고 불리는데, 이는 수행(해탈) 결과의 내재적 본성, 즉 모든 존재에 이미 존재하는 것에 의존하는 영적 수단이기 때문이다.[127] 덕워스는 바즈라야나의 철학적 견해를 모든 실존적 실체가 어떤 의미에서 신성하고 모든 것이 어떤 형태의 통일을 표현한다는 믿음인 범신론의 한 형태로 명명한다.[128]

붓다고야, 파드마바즈라, 나가르주나(7세기 사라하의 제자), 인드라부티, 아낭가바즈라, 돔비헤루카, 두르자야찬드라, 라트나카라산티, 아바야카라굽타와 같은 주요 인도 탄트라 불교 철학자들은 전통을 체계화하는 탄트라 텍스트와 주석을 썼다.[129][130]

바즈라보디와 수브하카라심하는 탄트라를 당나라(716~720)로 가져왔고, 탄트라 철학은 이행(683–727)과 구카이(774–835)와 같은 사상가들에 의해 중국과 일본에서 계속 발전했다.

티베트에서는 사캬 판디타(1182-28–1251), 롱첸파(1308–1364) 및 총카파(1357–1419)와 같은 철학자들이 고전 티베트어로 불교 탄트라 철학의 전통을 이어갔다.

10. 2. 금강승 철학의 변호

금강승(바즈라야나)은 8세기까지 인도에서 주요 세력으로 발전한 불교 탄트라와 관련된 대승 불교의 한 종파이다. 이 시기 인도 탄트라 학자들은 주요 탄트라에 대한 주석을 통해 불교 탄트라 시스템에 대한 철학적 변호, 해석학 및 설명을 개발하고 있었다.[120]바즈라야나의 견해는 초기 중관파, 유가행파 및 여래장 이론에 기초했지만, 탄트라 의식의 많은 숙련된 방법(''방편'')을 포함하여 해탈로 가는 더 빠른 수단이라고 자처했다. 탄트라에 대한 설명과 방어가 필요했던 이유는 비밀 만트라, 술, 성적 요가, 분노신으로 가득 찬 만다라의 복잡한 시각화 및 전통적인 불교 수행과 모순되거나 적어도 새로운 다른 관행을 포함하는 관련된 의식의 특이한 특성 때문이었다.[121][122]

예를 들어, ''구야사마자 탄트라''는 "살아있는 생물을 죽이고, 거짓말을 하고, 주어지지 않은 것을 가져가고, 많은 여성과 성관계를 가져야 한다"고 말한다.[123] 탄트라의 다른 특징으로는 해탈의 수단으로서의 육체에 대한 초점과 여성성 요소, 여성 신, 성적(sexuality)에 대한 긍정적인 견해가 있었다.[124]

이러한 탄트라 수행에 대한 변호는 부정적인 정신적 요인과 육체적 행위가 의식적인 환경에서 배양되고 변형될 수 있다는 변환 이론에 기반한다. ''헤바즈라 탄트라''는 다음과 같이 말한다.

: 악한 자들이 얽매이는 것은 다른 사람들이 수단으로 바꾸어 그것으로 존재의 속박에서 벗어나게 한다. 욕망으로 세상이 얽매이고, 욕망으로 또한 풀려나지만, 이 역전의 수행은 이단적인 불교도들에게 알려져 있지 않다.[125]

''비말라프라바''(''청정한 빛'')와 같은 불교 탄트라 주석은 탄트라의 금기 또는 비윤리적인 진술을 탄트라 수행과 생리에 대한 은유적 진술로 해석한다. 예를 들어, ''비말라프라바''에서 "살아있는 생물을 죽이는 것"은 머리 꼭대기에서 프라나를 멈추는 것을 의미한다. 탄트라 찬드라키르티의 ''프라디포드요타나''에서 살아있는 생물을 죽이는 것은 부-톤에 따르면 완성 단계 탄트라 수행과 관련된 "특별한 사마디"를 통해 "무효화"하는 것으로 풀이된다.[126]

더글러스 덕워스는 바즈라야나의 철학적 관점이 구현의 관점이며, 육체적이고 우주적인 몸이 이미 지혜와 신성을 담고 있다고 본다. 해탈(열반)과 불성은 몸 밖에 있는 것이나 미래의 사건이 아니라, 존재신 요가와 같은 독특한 탄트라 수행을 통해 지금 당장 임박해 있으며 접근할 수 있는 것으로 간주된다. 따라서 바즈라야나는 또한 "결과 차량"이라고 불리는데, 이는 수행(해탈)의 결과의 내재적 본성, 즉 모든 존재에 이미 존재하는 것에 의존하는 영적 수단이다.[127] 덕워스는 바즈라야나의 철학적 견해를 모든 실존적 실체가 어떤 의미에서 신성하고 모든 것이 어떤 형태의 통일을 표현한다는 믿음인 범신론의 한 형태로 명명한다.[128]

붓다고야, 파드마바즈라, 나가르주나(7세기 사라하의 제자), 인드라부티, 아낭가바즈라, 돔비헤루카, 두르자야찬드라, 라트나카라산티, 아바야카라굽타와 같은 주요 인도 탄트라 불교 철학자들은 전통을 체계화하는 탄트라 텍스트와 주석을 썼다.[129][130]

바즈라보디와 수브하카라심하와 같은 다른 사람들은 탄트라를 당나라 (716~720)로 가져왔고, 탄트라 철학은 이행 (683–727)과 구카이 (774–835)와 같은 사상가들에 의해 중국과 일본에서 계속 발전했다.

티베트에서는 사캬 판디타 (1182-28–1251), 롱첸파 (1308–1364) 및 총카파 (1357–1419)와 같은 철학자들이 고전 티베트어로 불교 탄트라 철학의 전통을 이어갔다.

11. 티베트 불교 철학

티베트 불교 철학은 인도 마하야나 철학의 영향을 받아 발전했으며, 다양한 종파와 수도원 질서에 따라 고유한 철학적 입장과 해석을 가지고 있다.

11. 1. 초기 티베트 불교 철학

티베트 불교 철학은 주로 인도 마하야나 철학 전통을 계승하고 발전시킨 것이다.[131] 샨타라크시타와 카말라실라는 그들의 절충적인 학문적 전통을 티베트에 전파하였다.초기 티베트 불교 철학자들의 주요 작업은 고전 인도 철학 논서를 번역하고 해설서를 저술하는 것이었다. 이 시기는 8세기부터 10세기까지이다. 초기 티베트 주석가-철학자들은 다르마키르티의 영향을 크게 받았으며, 곡 로덴 셰랍 (1059–1109)과 차바 초키 센게 (1182–1251)가 대표적이다. 그러나 이들의 저술은 현재 전해지지 않는다.[132]

12세기와 13세기에는 찬드라키르티의 저작이 번역되고, 팟삽 니마 드락파, 카나카바르만, 자야난다(12세기)와 같은 학자들에 의해 그의 견해가 티베트에 전파되었다. 또한, 프라상기카와 스와탄트리카 견해 간의 논쟁이 티베트 불교 종파들 사이에서 발생하여 오늘날까지 이어지고 있다.[133][134] 이 두 견해의 주요 차이점은 이성적인 논증의 사용에 관한 것이다. 샨타라크시타 학파는 이성이 공성에 대한 올바른 이해를 돕는 유용한 도구라고 보았다. 명상을 통해 이성에 의존하지 않는 비개념적인 지혜에 도달할 수 있다고 주장했다. 그러나 찬드라키르티는 이성 자체가 부정되어야 할 대상이라고 보았다. 그는 이성이 본질주의적인 견해를 부정하는 데 사용될 수 있지만, 궁극적으로는 이성 자체도 모든 개념적 증식(''prapañca'')과 함께 부정되어야 한다고 주장했다.[135]

이 시기에 활동한 또 다른 중요한 인물은 마브자 장춥 츤두루(d. 1185)이다. 그는 나가르주나의 ''물라마디야마카카리카''에 대한 중요한 해설서를 저술했다. 마브자는 다르마키르티 학파의 차바와 찬드라키르티 학자인 팟삽에게서 가르침을 받았으며, 그의 저작은 두 견해 사이의 중간 노선을 취하려는 시도를 보여준다. 그는 프라마나 인식론의 관습적 유용성을 인정하면서도 찬드라키르티의 프라상기카 견해를 수용했다.[136] 마브자의 마드야마카 학문은 롱첸파, 쫑카파, 고람파, 미쿄 도르제와 같은 후대 티베트 마드야미카들에게 큰 영향을 미쳤다.[136]

조르주 B.J. 드레퓌스에 따르면, 티베트 사상 내에서 사캬파는 주로 반실재론적 철학적 입장을 취하는 반면(''사ṁvṛtisatya'' / 관습적 진리를 환상으로 봄), 겔룩은 일종의 실재론을 옹호하는 경향이 있다(관습적 진리가 어떤 의미에서 실재하고 진실하지만 의존적으로 기원한다고 받아들임). 카규와 닝마 종파 또한 사캬파의 반실재론을 따르는 경향이 있지만, 몇 가지 차이점이 존재한다.[137]

11. 2. 프라상기카와 스와탄트리카 논쟁

티베트 불교 철학은 주로 인도 마하야나 철학 전통을 계승하고 발전시킨 것이다.[131] 8세기부터 10세기까지 초기 티베트 불교 철학자들은 고전 인도 철학 논서를 번역하고 해설하는 작업을 수행했다. 다르마키르티의 영향이 컸던 곡 로덴 셰랍(1059–1109)과 차바 초키 센게(1182–1251) 등이 대표적이지만, 이들의 작품은 현재 전해지지 않는다.[132]12세기와 13세기에는 찬드라키르티의 저작이 번역되고, 팟삽 니마 드락파 등의 학자들에 의해 그의 견해가 티베트에 전파되면서 프라상기카와 스와탄트리카 견해 간의 논쟁이 발전했다. 이 논쟁은 오늘날까지 티베트 불교 종파들 사이에서 이어지고 있다.[133][134] 두 견해의 주요 차이점은 이성적인 논증의 사용 방식에 있다. 샨타라크시타 학파는 이성을 사용하여 공성에 대한 올바른 이해를 확립하고, 명상을 통해 비개념적인 지혜에 도달할 수 있다고 보았다. 반면 찬드라키르티는 공성에 대한 명상은 어떤 대상도 포함할 수 없으므로 이성의 역할은 부정적인 것에 그친다고 보았다. 즉, 이성은 본질주의적인 견해를 부정하고, 결국에는 자기 자신도 부정해야 한다는 것이다.[135]

11. 3. 쉔통과 불성

14세기에는 붓다 자연 텍스트와 교리에 대한 관심이 높아졌다. 이는 제3대 카규 까르마파 랑중 도르제(1284–1339)의 저작, 특히 그의 논문 '"심오한 내면의 의미"'에서 볼 수 있다.[138] 이 논문은 궁극적인 본성 또는 여래장을 열반과 윤회의 근본이 되는 붓다 자연으로 묘사하며, 본성은 빛나고 본질은 비어있으며, 사유를 초월한다고 설명한다.[138]티베트에서 붓다 자연의 가장 중요한 이론가 중 한 명은 학자이자 요가 수행자였던 돌포파(c. 1292–1361)였다. 조낭 종파의 인물인 돌포파는 인도 자료(붓다 자연 문헌, ''깔라짜끄라 탄트라'' 및 라트나까라산티의 저작 포함)에 존재하는 초기 유가행파와 붓다 자연 사상에 기반한 쉔통(Wylie: gzhan stong|타자 공성bo)이라는 견해를 발전시켰다. 쉔통의 견해는 붓다(Buddhahood)가 이미 모든 중생 안에 영원하고 모든 것을 관통하는 비이원적 지혜로 내재되어 있다고 보았으며, 이를 "모든 근본 지혜" 또는 "모든 근본의 지혜"(Tib. ''kun gzhi ye shes'', Skt. ālaya-jñāna)라고 칭했다.[139] 이 견해는 모든 상대적인 현상은 고유한 실존이 비어 있지만, 궁극적 실재인 붓다 지혜(''buddha jñāna'')는 그 자체의 고유한 실존이 ''비어 있지 않다''고 주장한다.[140]

돌포파에 따르면, 모든 중생은 붓다 자연을 가지고 있으며, 이는 실재하고, 변하지 않으며, 영구적이며, 비조건적이며, 영원하고, 행복하며 자비로운 비이원적 지혜라고 한다. 이 궁극적인 붓다 지혜는 "창조되지 않고 파괴될 수 없으며, 조건 없이 연기의 사슬을 초월한다"고 하며, 윤회와 열반의 근본이다.[141] 돌포파의 쉔통 견해는 또한 궁극적 실재가 실제로 "위대한 자아" 또는 "최고의 자아"라고 가르쳤으며, 이는 ''대승열반경'', ''앙굴리말리야 경'' 및 ''승만경''과 같은 경전에 해당한다.[142]

쉔통 견해는 닝마와 카규 사상가와 같은 다른 종파의 철학자들에게 영향을 미쳤으며, 일부에서는 힌두교의 아트만 개념과 유사하다는 비판도 받았다.[143] 쉔통 철학은 또한 후기 조낭 학자 타라나타 (1575–1634)와 조낭 전통의 수많은 후기 인물들에 의해 티베트와 몽골에서 설명되었다. 17세기 말, 조낭 종단과 그 가르침은 제5대 달라이 라마의 공격을 받았으며, 그는 티베트에 있는 그들의 수도원의 대부분을 겔룩 종단으로 개종시켰지만, 몇몇은 비밀리에 살아남았다.[144]

11. 4. 겔룩

제 총카파(1357–1419)는 달라이 라마의 지위를 통해 티베트를 지배하게 된 겔룩 종파를 창시했으며, 프라상기카 중관의 주요 옹호자가 되었다. 그의 저술은 찬드라키르티와 달마키르티 철학의 영향을 받았다. 총카파의 대표작은 나가르주나의 ''근본중론'' 주석인 ''이성적 사고의 바다''이다. 겔룩 철학은 중관 텍스트와 총카파 저술 연구, 공식적인 논쟁(rtsod pa)에 기반한다.[145]

총카파는 프라상기카 중관을 최고의 견해로 옹호하며 스와탄트리카 입장을 비판했다. 그는 스와탄트리카가 자신의 특징에 따라 현상을 관습적으로 정립하기 때문에 현상의 공성을 완전히 이해하지 못하며, 따라서 동일한 깨달음을 얻지 못한다고 주장했다.[146] 그는 찬드라키르티를 인용하며 중관 견해로 가는 잠정적인 발판으로서도 유가행 가르침을 거부했다.[135] 또한 돌포파의 생통 견해를 위험할 정도로 절대주의적이며 중도에서 벗어난 것으로 보아 비판했다. 총카파는 중관 해석에서 과소 부정(자성 또는 고유의 본질)으로 절대주의로 이어질 수 있는 점과 과도한 부정으로 허무주의로 이어질 수 있는 점, 두 가지 주요 결함을 파악했다. 이러한 딜레마에 대한 그의 해결책은 두 가지 진리 틀 내에서 추론적 사고를 사용하는 것을 촉진하는 것이었다. 이는 윤리, 관습적인 승원 규칙, 관습적인 인식적 실재론을 장려하는 데 이성을 사용할 수 있게 하면서, 궁극적 진리(''파라마르티카 사티야'')의 관점에서 볼 때 모든 것(불성과 열반 포함)은 고유한 실존(스와바바)이 비어 있으며, 진정한 해탈은 이러한 공성을 깨닫는 것이라고 주장했다.

롱톤과 고람파 같은 사캬 학자들은 총카파에게 동의하지 않았으며, 프라상기카와 스와탄트리카의 구별은 단지 교육적인 것이라고 주장했다. 고람파는 총카파의 실재론을 비판하며, 공한 대상이 관습적으로 현실로 제시되도록 하는 구조는 결국 분석 아래에서 해체되며, 따라서 비구조적이고 비개념적(spros bral)이라고 주장했다. 총카파의 제자 갹쩨, 카이드룹, 게둔드룹은 사캬 학자들의 반실재론에 맞서 인식적 실재론을 제시했다.

11. 5. 사캬

사캬 판디타(1182–1251)는 13세기 사캬 학파의 지도자이자 티베트의 통치자였다. 그는 티베트 불교 전통에서 가장 중요한 불교 철학자 중 한 명으로, 논리와 인식론에 관한 저서를 저술하고 달마키르티의 ''프라마나바르티카''(유효한 인식에 대한 주석)를 학문적 연구의 핵심으로 장려했다. 사캬 판디타의 '유효한 인지에 관한 논리의 보물'(''Tshad ma rigs pa'i gter'')은 사캬 인식론적 반실재론의 고전적 입장을 제시하며, 보편자와 같은 개념은 유효한 인지를 통해 알려지지 않으므로 지식의 실제 대상이 아니라고 주장했다.[137] 사캬 판디타는 또한 티베트의 "중국 대원만"의 일부 스승들이 주장한 급격한 깨달음에 대한 이론을 비판했다.

고람파(1429–1489)와 사캬 초덴(1428–1507)은 후기 사캬파 학자로 사캬 반실재론을 발전시키고 옹호했으며, 사캬 판디타의 철학을 해석하고 비판한 주요 인물로 여겨진다. 사캬 초덴은 총카파의 중관 해석과 돌포파의 쉔통 또한 비판했다. 그의 ''중도의 확실한 확정''에서 초덴은 총카파의 견해를 지나치게 로고 중심적이며 언어를 초월하는 궁극적 실재에 대한 개념화에 여전히 갇혀 있다고 비판했다.[148] 사캬 초덴의 철학은 유가행파와 중관파의 견해를 조화시키려 시도했으며, 둘 다 궁극적 진리에 대한 유효하고 상호 보완적인 관점으로 보았다. 초덴은 중관파가 비실재를 실재로 여기는 오류를 제거하며, 유가행파는 실재의 부정을 제거한다고 보았다.[149] 마찬가지로, 쉔통과 랑통의 견해는 사캬 초덴에게 상호 보완적인 것으로 여겨진다. 랑통 부정은 그릇된 견해에 대한 모든 집착을 끊고 개념적 교정을 하는 데 효과적인 반면, 쉔통은 명상적 경험과 깨달음을 묘사하고 향상시키는 데 더 적합하다.[150] 따라서 사캬 초덴에게 궁극적 실재에 대한 동일한 깨달음은 두 가지 다르고 호환 가능한 방식으로 접근하고 설명할 수 있다.

11. 6. 닝마

닝마(Nyingma) 종파는 조그첸(대원만)의 관점과 조그첸 탄트라 문헌의 영향을 강하게 받았다. 롱첸파(1308–1364)는 닝마 종파의 주요 철학자였으며, 티베트의 조그첸 수행과 불교 탄트라에 관한 방대한 저술을 남겼다. 여기에는 ''칠보고'', ''자연스러움의 삼부작'', ''어둠을 몰아내는 삼부작'' 등이 포함된다.[151] 롱첸파의 저술은 조그첸에 대한 철학적 이해, 경전에 비추어 본 조그첸 옹호, 실천적 지침을 제공한다.[151] 롱첸파에게 실재의 근본은 광명의 공성, 릭파("지혜") 또는 불성(佛性)이며, 이 근본은 또한 경과 탄트라 사이의 다리이다.[152] 롱첸파의 철학은 돌포파의 절대주의로 벗어나지 않으면서, 중관파의 전적인 부정 신학에 대항하여 불성 사상의 긍정적인 측면을 확립하고자 했다. 롱첸파에게 금강승에서의 조그첸과 탄트라 수행의 기반은 "기초"(''gzhi''), 즉 내재적인 불성, "모든 정교한 극단에서 벗어난, 본래부터 빛나는 실재"이며, "무조건적이고 자발적으로 현존한다"고 보았다.[153]

11. 7. 리메 운동

19세기에는 리메 운동(비종파적, 편견 없는)이 부상했는데, 이 운동은 사캬, 카규, 닝마 및 본교의 철학적 관점에 대한 정치적으로 지배적인 겔룩 종파의 비판에 맞서고, 더 절충적이거나 보편적인 경전 연구 체계를 개발하려 했다. 잠양 켄체 왕포(1820–1892)와 잠곤 콩트룰(1813–1899)은 리메의 창시자였다. 리메 운동은 티베트 역사에서 종교적 분위기가 당파적으로 변했을 때 두각을 나타냈다.[154] 이 운동의 목표는 "다양한 전통의 다양한 관점과 스타일이 반박되거나, 소외되거나, 금지되기보다는 각자의 기여에 대해 가치를 인정받는 중립적인 입장을 향하는 것"이었다.[154]철학적으로 잠곤 콩트룰은 션통을 중관과 양립할 수 있다고 옹호했고, 또 다른 리메 학자인 잠곤 쥬 미팜 갸초(1846–1912)는 닝마의 관점에서 쫑카파를 비판했다. 미팜은 중도 사상은 화합(zung 'jug)이며, 궁극적 관점에서 유정 중생과 부처의 이원성도 소멸된다고 주장했다. 미팜은 또한 ''랑통''(자성 공)의 관점을 확언했다.[155]

후대의 닝마 학자인 보트룰(1894–1959)은 주요 티베트 중관의 입장을 션통(타공), 닝마 랑통(자성 공), 그리고 겔룩 덴통(진실한 존재의 공)으로 분류했다. 이들 간의 주요 차이점은 "부정의 대상"에 있다. 션통은 진실하지 않은 경험이 공하다고 주장하고, 랑통은 어떤 개념적 언급도 부정하며, 덴통은 어떤 진실한 존재도 부정한다.[156]

14대 달라이 라마 또한 이 비종파적 접근법의 영향을 받았다. 그는 주요 티베트 불교 학교의 스승들로부터 배우면서, 공성에 대한 다양한 관점은 상호 보완적이라는 철학적 입장을 취한다.

> 공성의 본성에 대한 두 가지 다른 관점 사이를 구별하는 전통이 있습니다. 하나는 사물의 궁극적 실재에 대한 철학적 분석 내에서 공성이 제시될 때이며, 이 경우 비긍정적 부정 현상의 관점에서 이해되어야 합니다. 반면에 경험의 관점에서 논의될 때는 긍정적 부정을 기준으로 더 많이 이해되어야 합니다 – 14대 달라이 라마[157]

12. 동아시아 불교

동아시아에는 여러 불교 종파와 사상이 발전했다.

- '''천태종'''은 지의가 창시한 중국 불교 철학 종파이다. 법화경의 가르침을 중심으로 모든 불교 가르침을 통합하려는 포괄적인 체계를 제시했다. 천태종의 형이상학은 모든 현상이 전체 현실과 상호 연결되어 있다는 전체론적 관점을 강조한다.

- '''화엄종'''은 화엄경을 기반으로 모든 현상이 상호 침투하고 상호 의존한다는 교리를 핵심으로 한다. 인드라망과 '세계 텍스트' 비유를 통해 상호 연결성을 설명한다. 법장은 화엄 사상의 중요한 인물로, '금사자론'과 '오교장'을 저술했다.

- '''선불교'''는 중국에서 시작되어 일본으로 전파되었으며, 돈오 사상을 중심으로 발전했다. 육조단경은 선불교의 핵심 경전 중 하나이며, 화엄사상은 조동종의 오위군신 등에 영향을 미쳤다.

- '''밀교'''는 7세기 당나라 시대에 중국에 전래되었으며, 진언종 등으로 발전했다. 구카이는 일본 진언종의 창시자로, 대일경과 금강정경에 기반한 철학 체계를 제시했다. 그는 현교와 밀교의 차이점을 설명하고, 밀교 수행을 통해 법신을 경험할 수 있다고 주장했다.

12. 1. 천태

지의(538–597)가 창시한 천태종은 최초의 진정한 중국 불교 철학 종파였다.[158] 천태종의 교리는 모든 불교 가르침을 ''법화경''에서 가르치는 일승("하나의 수레") 교리에 기초한 포괄적인 체계로 통합하고자 했다.천태종의 형이상학은 내재적인 전체론으로, 모든 현상(법)을 전체 현실(모든 다른 법의 총체)에 의해 조건 지어지고 나타나는 것으로 본다. 경험의 모든 순간은 다른 모든 것의 반영이며, 따라서 고통과 열반, 선과 악, 불성(佛性)과 악행은 모두 서로 "내재적으로 관련되어" 있다.[159]

천태종 형이상학은 중관 두 가지 진리 교리를 확장한 "삼제(三諦)"의 가르침에 내포되어 있다. 삼제는 현상의 세속적 진리, 공(空)의 진리, 그리고 세속적 진리와 공을 초월하는 '배타적 중심'(但中 ''단중'') 또는 중도(中道)의 세 번째 진리이다. 이 세 번째 진리는 절대이며, 어떤 것도 다른 것과 "같지도 않고 다르지도 않다"는 주장에 의해 표현되며, 오히려 각 '것'은 특정한 것으로 나타나는 모든 것의 절대적 총체이고, 모든 것은 각 것 안에 상호 포함되어 있다. 모든 것은 "모든 현상의 궁극적 실상"(諸法實相 ''제법실상'')의 반영이며, 각 생각은 "삼천 세계를 포함한다". 이러한 관점은 천태종이 "악은 최고의 선, 불성에서 근절될 수 없다"와 같은 겉보기에 역설적인 주장을 할 수 있게 한다.[159] 더욱이, 천태종에서 열반과 윤회는 궁극적으로 동일하다. 지의는 "단일하고 순수한 현실만이 존재하며, 그 외에는 어떤 실체도 존재하지 않는다"고 썼다.[158]

지의가 "한 생각에 삼천 세계가 담겨 있다"고 썼지만, 이것은 관념론을 의미하지 않는다. 지의에 따르면, "현실의 [진정한] 측면의 대상은 부처, 신 또는 인간이 생산한 것이 아니다. 그것들은 본질적으로 스스로 존재하며 시작이 없다"(''비밀의 의미'', 210). 이것은 마음을 세상만큼 현실적이고, 그것과 상호 연결되어 분리될 수 없는 것으로 보는 일종의 현실주의이다.[158] 천태종 사상에서 궁극적 현실은 단지 상호 연결된 사건 또는 법의 현상 세계 그 자체이다.

천태종 사상의 다른 주요 인물은 담연 (711–782)과 사명 지례 (960–1028)이다. 담연은 무생물에도 불성이 있다는 생각을 발전시켰는데, 이는 그들 또한 절대의 반영이기 때문이다. 일본에서는 이 종파가 천태종으로 알려졌으며 최징에 의해 처음으로 이 섬에 전해졌다. 천태종 사상은 더 융합적이며 화엄과 동아시아 밀교에서 영향을 받았다.

12. 2. 화엄

화엄종은 화엄경(아바탐사카 수트라)에 기초하여 "상호 침투"(산스크리트어: ''yuganaddha'') 교리를 핵심으로 하는 중국 고유의 불교 교리 체계이다.[160][161] 화엄종은 모든 현상(다르마)이 서로 깊이 연결되어 상호 발생하며, 모든 현상이 다른 모든 현상을 포함한다고 주장한다.이러한 사상을 설명하기 위해 다양한 비유가 사용된다. 인드라망은 그물에 달린 보석들이 서로를 무한히 반사하는 모습을 통해 상호 연결성을 보여준다. '세계 텍스트' 비유는 세상 자체를 거대한 텍스트로 보는데, 이 텍스트의 단어들은 세상을 구성하는 현상들로 이루어져 있다. 세상의 모든 원자는 그 안에 전체 텍스트를 포함하고 있으며, 중생을 고통에서 벗어나게 하기 위해 이 텍스트를 해석하는 것이 부처의 역할이다.

법장 (643–712)은 화엄 사상의 중요한 인물로, '금사자론'과 '오교장'을 저술하여 현실의 상호 침투에 대한 비유를 제시했다. 그는 거울의 방 비유를 사용했으며, "이(理)의 영역"과 "사(事)의 영역"을 구분했다. 징관 (738–839)은 이 구분을 "사법계(四法界)"라는 주요 화엄 논제로 발전시켰다.[158] 사법계는 이의 영역, 사의 영역, 이와 사의 무애(無碍)의 영역, 그리고 모든 사의 무애의 영역으로 구성된다. 처음 두 가지는 보편과 특수를 나타내며, 세 번째는 보편과 특수의 상호 침투, 네 번째는 모든 특수의 상호 침투를 의미한다. 금사자의 비유에서 금은 보편, 사자의 모양과 특징은 특수를 나타낸다.[162]

천태종과 화엄종은 모두 만물의 상호 침투와 상호 연결을 주장하지만, 형이상학에는 차이가 있다. 화엄 형이상학은 유식 사상의 영향을 받아 관념론에 가깝다. 화엄경은 현상 세계를 꿈, 환상, 마법에 비유하며, 모든 것이 실체, 위치, 시작과 끝, 본질을 가지고 있지 않다고 말한다. 화엄경은 "삼계는 환상이며, 단지 하나의 마음으로 만들어진다"고 하며, 법장은 "마음 밖에는 파악할 수 있는 단 하나의 사물도 없다"고 썼다.[158] 화엄 사상에 따르면, 각 마음은 "그들의 정신적 패턴에 따라" 자신의 세계를 창조하며, "이러한 세계는 종류가 무한"하며 끊임없이 생겨나고 사라진다.[158] 그러나 화엄에서 마음도 실재하지 않고 비어 있다. 화엄의 진정한 실재, 즉 본체 또는 "이"는 거울에 비유되고, 현상은 거울에 비친 반사에 비유된다. 또한 바다에 비유되며, 현상은 파도에 비유된다.[158]

대한민국에서 화엄종은 원효 (617–686)의 저작에 나타나 있으며, 그는 본체-작용 사상에 대해서도 글을 썼다. 일본에서는 게곤(華嚴宗)으로 알려져 있으며, 주요 인물 중 한 명은 묘에로, 탄트라 수행을 도입하기도 했다.

12. 3. 선(Chan)과 일본 불교

중국 선불교와 일본 선의 철학은 다양한 자료를 기반으로 한다. 여기에는 중국의 중관(中觀, ''산룬''), 유가(唯識, ''웨이시''), 능가경, 그리고 여래장 텍스트가 포함된다. 선불교에서 중요한 문제는 돈오, 즉 통찰이 한 번에 섬광처럼 일어난다는 생각이다. 이 견해는 신회에 의해 옹호되었으며, 중국에서 만들어진 주요 선 경전인 육조단경에서 논의되는 핵심 문제이다.화엄사상 또한 선불교에 영향을 미쳤다. 사법계(四法界) 이론은 조동종의 창시자인 동산 양개(806–869)의 오위군신에 영향을 미쳤다.[162] 규봉 종밀은 선불교의 철학과 화엄경에 대해 방대하게 저술했다.

6~7세기 일본에서는 새로운 종파와 사상이 급증하는 시기를 겪었는데, 이를 나라 시대의 6종(六宗, ''난토 로쿠슈'')이라고 한다. 가마쿠라 시대(1185–1333)에도 지적 활동이 다시 활발해졌다. 이 시기에 니치렌(1222–1282)은 법화경의 수행과 보편적인 메시지를 대중에게 더 쉽게 전파했다. 그는 사상과 종교사에서 특히 중요한 인물인데, 그의 가르침은 일본에서 기원한 유일한 주요 종파 중 하나인 별도의 불교 종파를 구성하기 때문이다.[163]

또한 가마쿠라 시대에 소토 선의 창시자인 도겐(1200–1253)은 선의 철학에 관한 많은 작품을 썼으며, ''정법안장''은 그의 대표작이다. 한국에서는 지눌이 거의 같은 시기에 선불교의 중요한 대표자였다.

12. 4. 밀교(Esoteric Buddhism)

밀교 불교는 7세기 당나라 시대에 중국에 전래되었으며, 미종(密宗) 또는 "밀교"라고 불렸다. 진언(真言, 산스크리트어: 만트라야나)이라고도 한다. 구카이(AD 774–835)는 일본의 주요 불교 철학자이자 일본 밀교 진언종의 창시자이다. 혜과에게서 배운 구카이는 다양한 요소를 융합하여 진언종의 철학 체계를 만들었다.구카이의 철학은 대일경과 금강정경(모두 7세기)에 기반한다. 그의 《비조현밀교론(秘藏顯密敎論)》은 현교, 주류 대승 불교(현교)와 밀교 탄트라 불교(밀교)의 차이점을 설명한다.[164] 구카이는 만트라야나의 밀교 수행을 위한 이론적 틀을 제공하여 경전의 가르침과 탄트라 수행 사이의 간격을 좁혔다. 구카이 사상의 기초는 세 "부처의 몸"이 있다고 주장하는 삼신 교리이다.

구카이에 따르면, 밀교는 법신(일본어: ''호신'', 진리의 구현)을 그 근원으로 하며, 이는 비로자나 부처(대일)와 관련이 있다. 호신은 절대적 현실과 진리를 구현한다. 호신은 대부분 형언할 수 없지만, 무드라와 만트라와 같은 밀교 수행을 통해 경험할 수 있다. 대승 불교는 역사적 부처(니르마나카야)에 의해 가르쳐지지만 궁극적 현실을 그 근원으로 하거나 밀교적 진리를 경험하기 위한 수행을 가지고 있지 않다. 진언종의 경우, 깨달은 관점에서 볼 때, 현상 세계 전체 자체가 비로자나의 가르침이다.[164] 세계의 몸, 그 소리와 움직임은 진리의 몸(법)이며, 더 나아가 우주적 부처의 개인적인 몸과도 동일하다. 구카이에게 세계, 행동, 사람 및 부처는 모두 비로자나의 우주적 독백의 일부이며, 이는 자신의 현현에 설해지는 진리이다. 이것은 만트라를 통해 접근할 수 있는 ''호신 설법''(문자 그대로: "법신이 법을 설하는 것")인데, 만트라는 소리에 집중된 우주적 진동을 통해 발산되는 비로자나의 우주적 언어이다.[164] 광의의 의미에서 우주 자체는 궁극적 진리(법)를 표현하는 거대한 텍스트이며 "읽혀져야" 한다.

대일은 "위대한 해"를 의미하며, 구카이는 이것을 모든 것을 비추고 관통하는 위대한 근원적 부처에 대한 비유로 사용한다. 마치 태양의 빛처럼. 이 내재적 현존은 또한 모든 존재가 이미 해방된 상태(홍가쿠)와 불성에 접근할 수 있으며, 이 때문에 "이 육신을 가진 존재에서 부처가 되는" (''속신조부쓰'') 가능성이 있다는 것을 의미한다.[164] 이는 호신의 거시 우주와 진언 수행자의 미시 우주 사이의 불이 관계 때문에 달성된다.

구카이가 진언의 "형이상학"이라고 불리는 것에 대한 설명은 우주적 진리 또는 호신의 세 가지 측면 - 몸, 모습, 기능에 기반한다.[164] 몸은 육체적 및 정신적 요소이며, 이는 우주적 부처의 몸과 마음이며 비어있습니다(공). 진언의 육체적 우주는 상호 연결된 정신적 및 육체적 사건을 포함한다. 모습 측면은 세계의 형태이며, 이는 상호 연결된 영역의 만다라로 나타나며 태장계 만다라와 같은 만다라 예술에 묘사된다. 기능은 세계에서 일어나는 움직임과 변화이며, 여기에는 형태, 소리 및 생각의 변화가 포함된다. 이러한 형태, 소리 및 생각은 진언 수행자에 의해 다양한 의식과 탄트라 수행에서 표현되어 대일과 연결되고 상호 공명하여 현재 여기서 해방을 얻을 수 있다.[164]

13. 현대 철학

미얀마에서는 레디 사야도와 마하시 사야도 같은 승려들에 의해 팔리 아비담마 전통에 대한 연구가 계속 영향력을 미쳤다. 미국 테라바다 불교 승려 타니사로 비쿠는 저서에서 '불교 낭만주의'를 비판했다.

13. 1. 불교 근대주의자

스리랑카의 아나가리카 다르마팔라와 미국인 불교 개종자 헨리 스틸 올코트 같은 불교 근대주의자들은 불교가 합리적이며, 진화론과 같은 현대 과학적 아이디어와 양립할 수 있음을 보여주려 했다.[165] 다르마팔라는 또한 불교가 강력한 사회적 요소를 포함하고 있으며 자유주의적이고 이타적이며 민주적인 것이라고 해석했다.20세기 중국의 근대주의자 타이쉬는 불교의 개혁과 부흥을 옹호했다. 그는 정토를 불교 우주론의 형이상학적 장소가 아닌, 초자연적 믿음이 없는 "인생 불교"(人生佛教|rénshēng fójiào중국어)를 통해 지금 이 세상에서 창조할 수 있는 것으로 옹호했다.[167] 타이쉬는 또한 현대 과학과 불교의 연관성에 대해 글을 썼으며, 궁극적으로 "과학적 방법은 불교 교리를 입증할 수 있을 뿐, 그 이상으로 발전할 수 없다"고 주장했다.[168] 인순은 인도주의적 문제에 대한 관심을 바탕으로 한 인간 불교의 한 형태를 옹호했고, 그의 제자와 추종자들은 대만에서 인간 불교를 장려하는 데 영향력이 있었다.

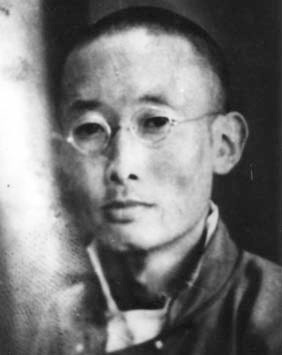

티베트 불교의 가장 영향력 있는 근대주의 사상가 중 한 명은 겐둔 쵤펠이며, 도널드 S. 로페즈 주니어에 따르면 "20세기의 가장 중요한 티베트 지식인"이라고 한다.[170] 겐둔 쵤펠은 인도 불교도인 라훌 상크리티야얀과 함께 인도 전역을 여행하며, 티베트 동포들에게 현대 과학의 중요성을 알리는 작품과 ''나가르주나의 사상에 대한 장식''과 같은 불교 철학 텍스트를 포함한 다양한 자료를 저술했다.

일본 철학은 교토 학파의 영향을 많이 받았으며, 여기에는 니시다 기타로, 니시타니 케이지, 타나베 하지메, 아베 마사오가 포함되었다. 이러한 사상가들은 불교적 사상을 서양 철학, 특히 유럽의 현상학자 및 실존주의와 대화했다. 교토 학파의 형성 이후 일본 불교 사상에서 가장 중요한 경향은 비판 불교로, 불성 및 본래의 깨달음과 같은 여러 대승 불교 개념에 반대한다.[167]

일본 선불교도인 D.T. 스즈키는 선불교를 서방에 소개하는 데 중요한 역할을 했으며 그의 불교 근대주의 작품은 미국에서 매우 큰 영향을 미쳤다. 스즈키의 세계관은 낭만주의와 초월주의의 영향을 받은 선불교로, 이성은 초월하고 사회적 관습을 초월하는 자발적이고 해방적인 의식으로서의 영적 자유를 장려했다.[173]

13. 2. 현대 불교 철학자

스리랑카의 아나가리카 다르마팔라(1864–1933)와 미국인으로 개종한 헨리 스틸 올코트 등 불교 근대주의자들은 불교가 합리적이며 진화론과 같은 현대 과학적 아이디어와 양립할 수 있음을 보여주려 했다.[165]

스리랑카의 K. N. 자야틸레케(1920–1970)는 불교 인식론에 대한 고전적인 현대적 설명을 저술했다. 그의 제자인 데이비드 칼루파하나는 불교 사상과 심리학의 역사에 대해 글을 썼다. 다른 중요한 스리랑카 불교 사상가로는 벤 냐나난다, 왈폴라 라훌라, 함말라와 사다티사, 구나팔라 다르마시리, P. D. 프레마시리, R. G. de S. 웨티무니 등이 있다.[166]

20세기 중국에서 근대주의자인 타이쉬(1890–1947)는 불교의 개혁과 부흥을 옹호했다. 인순(1906–2005)은 인도주의적 문제에 대한 관심을 바탕으로 한 인간 불교의 한 형태를 옹호했고, 그의 제자와 추종자들은 대만에서 인간 불교를 장려하는 데 영향력이 있었다. 이 시기에는 양렌산(1837–1911), 오양진우(1871–1943), 량수밍(1893–1988)에 의해 유식 연구가 부활했다.[169]

티베트 불교의 가장 영향력 있는 근대주의 사상가 중 한 명은 겐둔 쵤펠(1903–1951)이다.[170] 겐둔 쵤펠은 인도 불교도인 라훌 상크리티야얀과 함께 인도 전역을 여행하며, 티베트 동포들에게 현대 과학의 중요성을 알리는 작품과 ''나가르주나의 사상에 대한 장식''과 같은 불교 철학 텍스트를 포함한 다양한 자료를 저술했다. 또 다른 매우 영향력 있는 티베트 불교 근대주의자는 초걈 트룽파였다.[171]

동남아시아에서 붓다다사, 틱낫한, 술락 시바락사, 아웅산 수 치와 같은 사상가들은 사회적으로 참여하는 참여 불교의 철학을 장려하고 불교의 사회 정치적 적용에 대해 글을 썼다. 마찬가지로, 불교적 접근 방식은 E. F. 슈마허,[172] 프라유드 파윳토, 네빌 카루나틸라케, 파드마시리 데 실바의 작품에서 경제 윤리(불교 경제학)에 대해 탐구되었다.

일본 철학은 교토 학파의 영향을 많이 받았으며, 여기에는 니시다 기타로, 니시타니 케이지, 타나베 하지메, 아베 마사오가 포함되었다. 이들은 불교적 사상을 서양 철학, 특히 유럽의 현상학자 및 실존주의와 대화했다. 교토 학파 이후 일본 불교 사상에서 가장 중요한 경향은 비판 불교이다.[167]

일본 선불교도인 D.T. 스즈키(1870–1966)는 선불교를 서방에 소개하는 데 중요한 역할을 했다.[173] 그의 불교 사상은 비트 작가들에게 영향을 미쳤고, 서구 불교 낭만주의의 현대적 대표자는 게리 스나이더이다.

나나비라 테라, 비쿠 보디, 냐나포니카 테라, 로버트 아이트켄, 타이겐 단 레이턴, 마티유 리카르와 같은 서양 불교 승려 및 사제들은 불교 철학에 대한 텍스트를 저술했다. 서양의 불교 사상은 현대 과학 및 심리학과의 대화와 통합에 대한 열망이 특징이며, B. 앨런 월리스, 제임스 H. 오스틴, 마크 엡스타인, 제14대 달라이 라마 등 다양한 현대 불교도들이 이 문제에 대해 연구하고 글을 썼다.[174][175]

조안나 메이시의 연구에서는 불교와 환경주의 간의 수렴 영역이 탐구되었다.[176][177] 서양 불교 철학의 또 다른 경향은 스티븐 배첼러의 작품에서 볼 수 있는 세속 불교 프로젝트이다.

서양에서 불교와 서양 사상 간의 비교 철학은 동서 철학 저널을 창간한 찰스 A. 무어의 연구로 시작되었다. 마크 시데리츠, 얀 웨스터호프, 조나던 가네리, 미리 알바하리, 오웬 플래너건, 데미안 키언, 톰 틸레만스, 데이비드 로이, 에반 톰슨, 제이 가필드 등 현대 서양 학자들은 서양 철학을 통해 불교적 사상을 해석하는 다양한 작품을 저술했다.

14. 다른 철학과의 비교

토마스 맥에빌리,[178] 크리스토퍼 I. 백위스,[179], 애드리안 쿠즈민스키[180]와 같은 학자들은 고대 불교와 고대 그리스 철학인 피론주의 사이의 상호 영향을 확인했다. 그리스 철학자 피론은 알렉산드로스 대왕의 인도 정복 시기에 알렉산드로스 궁정의 일원으로 18개월 동안 인도에 머물렀으며, 고대 전기 작가들은 그가 체육철학자들과의 접촉을 통해 자신의 철학을 만들었다고 전한다. 나가르주나의 철학과 섹스투스 엠피리쿠스의 현존하는 작품, 즉 피론주의의 유사성이 매우 높기 때문에[181] 토마스 맥에빌리는 나가르주나가 인도에 수입된 그리스 피론주의 텍스트의 영향을 받았을 것이라고 추측한다.[182]

바루흐 스피노자는 영구적인 실체의 존재를 주장했지만, 모든 현상적 존재는 일시적이라고 주장했다. 스피노자에 따르면 슬픔은 "영원하고 불변하며 영구적인, 일시적이지 않은 지식의 대상을 찾음으로써" 정복된다. 부처는 영원한 것은 오직 열반뿐이라고 가르쳤다. 데이비드 흄은 끊임없는 마음 분석 끝에 의식이 덧없는 정신 상태로 구성되어 있다고 결론지었다. 흄의 묶음 이론은 불교의 ''skandhas''와 매우 유사하지만, 인과 관계에 대한 흄의 회의론은 다른 분야에서 상반된 결론을 이끌어냈다. 아르투어 쇼펜하우어의 철학은 고통과 욕망에 대한 반응으로 금욕주의와 포기를 긍정한다는 점에서 불교와 유사하다(cf. 쇼펜하우어의 ''의지와 표상으로서의 세계'', 1818).

루트비히 비트겐슈타인의 "언어 유희"는 불교의 ''독화살의 비유''에서 발견되는 지적 사변이나 papañca가 이해의 방해물이라는 경고와 매우 유사하다. 프리드리히 니체는 불교를 허무주의로 폄하했지만, 자아에 대한 무상한 관점을 공유했다. 하이데거의 존재와 무에 대한 생각은 오늘날 불교와 유사하다고 여겨진다.[183]

14. 1. 비판적 도구로서의 불교

토마스 맥에빌리,[178] 크리스토퍼 I. 백위스,[179] 그리고 애드리안 쿠즈민스키[180]와 같은 학자들은 고대 불교와 고대 그리스 철학인 피론주의 사이의 상호 영향을 확인했다. 그리스 철학자 피론은 알렉산드로스 대왕이 서인도를 정복할 때 알렉산드로스의 궁정의 일원으로 18개월을 인도에서 보냈고, 고대 전기 작가들은 그가 체육철학자들과의 접촉을 통해 자신의 철학을 만들었다고 말한다. 나가르주나의 철학과 특히 섹스투스 엠피리쿠스의 현존하는 작품, 즉 피론주의의 유사성이 매우 높기 때문에[181] 토마스 맥에빌리는 나가르주나가 인도에 수입된 그리스 피론주의 텍스트의 영향을 받았을 것이라고 추측한다.[182]바루흐 스피노자는 영구적인 실체의 존재를 주장했지만, 모든 현상적 존재가 일시적이라고 주장했다. 그의 견해에 따르면 슬픔은 "영원하고 불변하며 영구적인, 일시적이지 않은 지식의 대상을 찾음으로써" 정복된다. 부처는 영원한 것은 오직 열반뿐이라고 가르쳤다. 데이비드 흄은 끊임없는 마음 분석 끝에 의식이 덧없는 정신 상태로 구성되어 있다고 결론지었다. 흄의 묶음 이론은 불교의 ''skandhas''와 매우 유사한 개념이지만, 인과 관계에 대한 그의 회의론은 다른 분야에서 상반된 결론을 내도록 이끈다. 아르투어 쇼펜하우어의 철학은 고통과 욕망에 대한 반응으로 금욕주의와 포기를 긍정한다는 점에서 불교와 유사하다(cf. 쇼펜하우어의 ''의지와 표상으로서의 세계'', 1818).

루트비히 비트겐슈타인의 "언어 유희"는 불교의 ''독화살의 비유''에서 발견되는 지적 사변이나 papañca가 이해의 방해물이라는 경고와 매우 유사하다. 프리드리히 니체는 불교를 또 다른 허무주의로 폄하했지만, 자아에 대한 유사한 무상한 관점을 가지고 있었다. 하이데거의 존재와 무에 대한 생각은 오늘날 불교와 유사하다고 여겨지고 있다.[183]

불교 사상과 서양 철학을 비교하는 또 다른 접근 방식은 불교의 중도 개념을 서양 철학 평가의 비판적 도구로 사용하는 것이다. 이러한 방식으로 서양 철학은 불교적 관점에서 영원론적 또는 허무주의적 철학으로 분류될 수 있다. 불교적 관점에서 모든 철학은 본질적이지 않은 견해(ditthis)로 간주되며 집착해서는 안 된다.[184]

참조

[1]

서적

Education in Ancient India

"[[Brill Publishers]]"

[2]

백과사전

Classical Indian Buddhist Philosophy

https://www.oxfordbi[...]

"[[Oxford University Press]]"

2024-03-20

[3]

서적

An Introduction to Indian Philosophy: Hindu and Buddhist Ideas from Original Sources

"[[Bloomsbury Academic]]"

[4]

백과사전

Maritime Buddhism

https://oxfordre.com[...]

"[[Oxford University Press]]"

2021-05-30

[5]

백과사전

Madhyamaka

https://oxfordre.com[...]

"[[Oxford University Press]]"

2017-01-25

[6]

문서

Buddhism as philosophy

[7]

서적

Causality: The Central Philosophy of Buddhism

The University Press of Hawaii

[8]

서적

Mulamadhyamakakarika of Nagarjuna

Motilal Banarsidass

[9]

서적

Buddhist thought in India: Three phases of Buddhist philosophy

Routledge

[10]

문서

Madhyamaka Schools in India: A Study of the Madhyamaka Philosophy and of the Division of the System into the Prasangika and Svatantrika Schools.

[11]

간행물

Reading the Buddha as a philosopher

http://buddhism.lib.[...]

University of Hawaii Press

2016-04

[12]

문서

"Prajñākaragupta on Yogic Perception and the Buddha's Omniscience A Critical Edition and Annotated Translation of the Pramāṇavārttikālaṅkāra ad Pramāṇavārttika III 281-286, 2023"

[13]

문서

Reading the Buddha as a Philosopher

[14]

문서

Buddhism: A Philosophical Approach

[15]

서적

Ethics, wealth, and salvation: A study in Buddhist social ethics

University of South Carolina Press

[16]

문서

Basic Teachings of the Buddha: A New Translation and Compilation, With a Guide to Reading the Texts

[17]

문서

Kaccānagotta Sutta

[18]

서적

Buddhism

Oxford University Press

[19]

문서

"The Historical Buddha and his Teachings"

Motilal Banarsidass

[20]

서적

A Comparative Study of the Majjhima-nikāya

Dharma Drum Academic Publisher

[21]

웹사이트

How the Gandharan Manuscripts Change Buddhist History

https://lionsroar.co[...]

2020-01-21

[22]

간행물

Did the Buddha Believe in Karma and Rebirth?

[23]

문서

Buddhism as philosophy

[24]

서적

Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition

[25]

간행물

Early meanings of dependent-origination

[26]

서적

A history of Western thought: from ancient Greece to the twentieth century

Routledge

[27]

문서

Buddhism as philosophy

[28]

백과사전

Buddha: Non-Self

http://plato.stanfor[...]

"The Metaphysics Research Lab, [[Center for the Study of Language and Information]], [[Stanford University]]"

2023-06-24

[29]

문서

Buddhism as philosophy

[30]

웹사이트

SN 22.47 – SuttaCentral

https://suttacentral[...]

2019-02-10

[31]

문서

Buddhism: A Philosophical Approach

[32]

문서

Buddhism: A Philosophical Approach

[33]

백과사전

Brahman

"[[Springer Verlag]]"

[34]

서적

Self as Body in Asian Theory and Practice

"[[SUNY Press]]"

[35]

문서

Buddhism as philosophy

[36]

간행물

Recovering the Buddha's Message

[37]

간행물

A note on Attā in the Alagaddupama Sutta

1981

[38]

웹사이트

Alagaddupama Sutta: The Water-Snake Simile

http://www.accesstoi[...]

2004

[39]

웹사이트

Lokayatika Sutta: The Cosmologist

http://www.accesstoi[...]

1999

[40]

서적

The Numerical Discourses of the Buddha

[41]

서적

A Companion to Buddhist Philosophy

2013

[42]

서적

A Companion to Buddhist Philosophy

https://www.wiley.co[...]

Wiley-Blackwell

[43]

서적

Early Buddhist Theory of Knowledge

https://archive.org/[...]

George Allen & Unwin Ltd.

[44]

웹사이트

A Buddhist tract on empiricism

https://www.andrew.c[...]

[45]

웹사이트

The All

http://www.accesstoi[...]

2001

[46]

서적

Early Buddhism: a New Approach: the I of the Beholder

Curzon

2000

[47]

서적

Early Buddhist Theory of Knowledge

[48]

서적

A Companion to Buddhist Philosophy

2013

[49]

서적

Early Buddhist Theory of Knowledge

[50]

서적

Bouddhisme

Paris

1925

[51]

서적

Early Buddhist Theory of Knowledge

[52]

웹사이트

MN 72

http://www.accesstoi[...]

1997

[53]

서적

Early Buddhist Theory of Knowledge

[54]

서적

Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition

2011

[55]

서적

Madhyamika and Yogacara

SUNY Press

1991

[56]

서적

Early Buddhism

Routledge

2000

[57]

서적

The Nature of Buddhist Ethics

1992

[58]

서적

Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition

https://www.routledg[...]

Routledge

[59]

논문

An analysis of factors related to the kusala/akusala quality of actions in the Pāli tradition.

https://journals.ub.[...]

2010[2011]

[60]

서적

Buddhism as philosophy

2007

[61]

서적

Abhidhamma studies

[62]

서적

Early Buddhist metaphysics

[63]

서적

Buddhism as philosophy

[64]

서적

Buddhism as philosophy

[65]

서적

A history of Buddhist philosophy, continuities and discontinuities

[66]

간행물

The Contribution of Saṃghabhadra to Our Understanding of Abhidharma Doctrines

[67]

서적

Indian Buddhism: A Survey with Bibliographical Notes

Motilal Banarsidass

1987

[68]

논문

Dependent Origination=Emptiness"—Nāgārjuna's Innovation? An Examination of the Early and Mainstream Sectarian Textual Sources

[69]

서적

A Concise History of Buddhism

2004

[70]

서적

The Buddhist Theory of Self-Cognition

2005

[71]

논문

Consciousness and Luminosity in Indian and Tibetan Buddhism

[72]

서적

A history of Buddhist philosophy, continuities and discontinuities

[73]

서적

Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition

2011

[74]

서적

THE DHAMMA THEORY

[75]

서적

The Dhamma Theory, Philosophical Cornerstone of the Abhidhamma

1996

[76]

서적

The Theravada Abhidhamma

2016

[77]

간행물

Abhidharma

http://plato.stanfor[...]

2014

[78]

서적

The Buddhist Doctrine of Momentariness: A Survey of the Origins and Early Phase of This Doctrine up to Vasubandhu

[79]

서적

The Buddhist Doctrine of Momentariness: A Survey of the Origins and Early Phase of This Doctrine up to Vasubandhu

[80]

간행물

Abhidharma

http://plato.stanfor[...]

2014

[81]

서적

Buddhism As Philosophy

https://books.google[...]

Hackett Publishing

2021

[82]

서적

Mahayana Buddhism

Routledge

1989

[83]

웹사이트

The bodhisattva vow : a practical guide to helping others

https://archive.org/[...]

Glen Spey, NY : Tharpa Publications

2003

[84]

웹사이트

Bodhisattvas

https://library.brow[...]

[85]

논문

The Ontology of the Prajnaparamita

University of Hawaii Press

1953

[86]

웹사이트

The Diamond of Perfect Wisdom Sutra

http://ctzen.org/sun[...]

Chung Tai Translation Committee

2015-04-16

[87]

서적

Gone Beyond: The Prajnaparamita Sutras The Ornament Of Clear Realization And Its Commentaries In The Tibetan Kagyu Tradition (Tsadra)

2011

[88]

서적

Gone Beyond: The Prajnaparamita Sutras The Ornament Of Clear Realization And Its Commentaries In The Tibetan Kagyu Tradition (Tsadra)

2011

[89]

서적

The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change

Harvard University Press

2000

[90]

서적

Buddhism as philosophy

[91]

서적

The Oxford Handbook of World Philosophy

[92]

웹사이트

Āryadeva

https://www.oxfordbi[...]

2012-04-24

[93]

서적

Korean Contributions to Japanese Buddhism

https://brill.com/di[...]

2018-01-01

[94]

서적

A short history of the twelve Japanese Buddhist sects

https://archive.org/[...]

Tokyo: Bukkyo-sho-ei-yaku-shupan-sha

1886

[95]

서적

Buddhism as philosophy

[96]

서적

Buddhism as philosophy

[97]

서적

Buddhism as philosophy

[98]

서적

Buddhism as philosophy

[99]

서적

Buddhism as philosophy

[100]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[101]

서적

Buddhism as philosophy

2017

[102]

서적

Tillemans, Tom, "Dharmakīrti", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.)

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2011-08-19

[103]

서적

Buddhism as philosophy

[104]

서적

Buddhist Philosophy of Language in India: Jnanasrimitra on Exclusion

Columbia University Press

2010

[105]

서적

Oxford Handbook of World Philosophy

[106]

웹사이트

Dharmakirti

http://plato.stanfor[...]

2011

[107]

웹사이트