스위스 종교개혁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

스위스 종교개혁은 15세기 말 정치적 안정을 바탕으로 시작되었으며, 교회의 부패와 울리히 츠빙글리의 개혁 사상 확산이 주요 배경이 되었다. 츠빙글리는 취리히를 중심으로 활동하며 르네상스 인문주의의 영향을 받아 교회 내 불의를 비판했고, 그의 개혁 사상은 기업가, 사업가, 길드에게 호응을 얻었다. 츠빙글리의 개혁은 취리히를 시작으로 장크트갈렌, 샤프하우젠, 바젤, 베른 등으로 확산되었으며, 제네바에서는 장 칼뱅이 종교개혁을 이끌었다. 그러나 종교개혁으로 인해 가톨릭과 개신교 간의 갈등이 심화되었고, 카펠 전쟁과 같은 종교 내전으로 이어졌다. 이후 스위스는 종교 분할을 겪으며 각 칸톤의 종교적 선택의 자유를 인정했지만, 재세례파와 반삼위일체론자 등은 박해를 받았다. 30년 전쟁 동안 스위스는 중립을 유지하며 상대적으로 평화와 번영을 누렸고, 르네상스와 인문주의의 영향을 받아 과학과 예술 분야에서 발전을 이루었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 스위스의 시대사 - 스위스의 복고와 재생

스위스의 복고와 재생은 나폴레옹 몰락 후 빈 회의를 통해 중립국으로 승인받고 영토가 확정된 스위스에서 자유주의와 민주주의 열망 속에 헌법 개정 움직임이 일어났으나, 종교적 대립과 자유주의·보수주의 갈등이 심화되어 존더분트 전쟁으로 이어졌고, 이후 연방 헌법 제정으로 현대 스위스의 기틀을 마련한 1814년부터 1847년까지의 정치적 변화를 의미한다. - 스위스의 종교 개혁 - 제네바 성경

제네바 성경은 16세기 종교 개혁 시대에 잉글랜드 개신교 학자들이 제네바에서 번역한 영어 성경으로, 칼뱅주의적 주석, 휴대성, 저렴한 가격으로 널리 읽혔으며 킹 제임스 성경의 제작 배경이 되고 초기 미국 이민자들에게 영향을 주었다. - 스위스의 종교 개혁 - 하나 되는 세 고백서

하나 되는 세 고백서는 16세기와 17세기 네덜란드 개혁교회가 신앙 기준으로 채택한 하이델베르크 요리문답, 벨기에 신앙고백, 도르트 신경을 통칭하며, 이들은 각각 기독교 교리 문답 설명, 성경적 가르침 포괄적 내용, 칼뱅주의-알미니우스 논쟁에 대한 신학적 입장을 담고 있다.

| 스위스 종교개혁 | |

|---|---|

| 지도 | |

| 주요 정보 | |

| 사건명 | 스위스 종교 개혁 |

| 시기 | 1516년 ~ 1648년 |

| 장소 | 스위스 |

| 원인 | 가톨릭교회의 부패 인문주의의 확산 사회 경제적 불만 |

| 주요 인물 | 울리히 츠빙글리 장 칼뱅 하인리히 불링거 기욤 파렐 |

| 주요 사건 | |

| 츠빙글리의 취리히 개혁 | 1520년대 |

| 카펠 전쟁 | 1529년, 1531년 |

| 칼뱅의 제네바 개혁 | 1536년 이후 |

| 종교 개혁의 확산 | 스위스 여러 지역으로 확산 |

| 뮌스터 공성전 | 1534년 ~ 1535년 |

| 주요 결과 | |

| 종교적 분열 | 스위스 내 가톨릭과 개신교 간의 분열 심화 |

| 정치적 변화 | 각 칸톤의 자율성 강화 |

| 사회 문화적 영향 | 교육, 예술, 사회 복지 등 다양한 분야에 영향 |

| 관련 조약 및 문서 | |

| 제1차 카펠 평화 조약 | 1529년 |

| 제2차 카펠 평화 조약 | 1531년 |

| 스위스 신앙고백 | 다양한 개신교 신앙고백 등장 |

| 종교 | |

| 이전 종교 | 가톨릭교회 |

| 이후 종교 | 개신교 (주로 개혁교회) 가톨릭교회 |

| 기타 | |

| 영향 | 유럽 전역의 종교 개혁 운동에 영향 사회, 정치, 문화 전반에 걸쳐 광범위한 변화 초래 |

2. 스위스 종교 개혁의 배경

16세기 초, 스위스는 신성 로마 제국의 느슨한 지배를 받았지만, 각 칸톤은 상당한 자치권을 누리고 있었다. 이러한 정치적 상황은 종교 개혁의 확산에 유리한 환경을 제공했다.

15세기 후반, 동맹자단 사이에서 대립이 있었지만, 니클라우스 폰 플뤼에의 호소로 여러 주는 다시 결속하여 슈탄스 협정을 맺고 내부 항쟁의 조정 방법을 정했다.[4] 13세기 초 남북으로 관통하는 가도가 개통되면서 스위스는 교통의 요충지가 되었고, 합스부르크 가문과 황제의 쟁탈 대상이 되었다. 1231년 우리 주가 제국 직속 지위를 획득했고, 1239년에는 슈비츠 주도 같은 지위를 얻었다. 1291년 우리 주, 슈비츠 주, 운터발덴 주는 영구 동맹을 맺었다.[4]

1315년 모르가르텐 전투에서 스위스는 합스부르크 가문에 승리했다. 1499년 슈바벤 전쟁에서 스위스는 막시밀리안 1세를 격퇴하고 사실상 신성 로마 제국에서 독립했다.[5] 1513년 아펜첼 동맹으로 13개 주로 구성된 스위스의 기본적인 국가 틀이 확립되었다. 스위스는 이탈리아 전쟁에 개입하여 1513년 노바라 전투에서 프랑스군을 격파하고 롬바르디아 지방에 패권을 확립하는 듯 보였으나, 1515년 마리냐노 전투에서 프랑스에 패배하여 남쪽으로의 팽창이 좌절되었다.

2. 1. 15세기 말의 정치적 안정과 교회의 문제점

15세기 말, 스위스 칸톤들은 폭력적인 갈등을 겪은 후 비교적 안정된 시기를 맞이했다.[1] 이들은 독립을 위한 투쟁 과정에서 이미 15세기에 교회 권한을 정치적 주권으로 제한하려 했다. 많은 수도원이 세속의 감독을 받게 되었고, 학교 행정은 칸톤의 손에 넘어갔지만, 교사들은 대체로 여전히 사제들이었다.그럼에도 불구하고, 스위스 연방 내에는 교회의 많은 문제점들이 존재했다. 많은 성직자들과 교회 전체는 대다수 인구의 상황과는 매우 대조적인 호화로운 생활을 누렸다. 이러한 사치는 높은 교회 세금과 면죄부 판매로 충당되었다. 많은 사제들은 제대로 교육받지 못했고, 영적인 교리들은 무시되기 일쑤였다. 또한, 많은 사제들이 독신 생활을 지키지 않고 축첩을 하는 경우도 있었다. 이러한 상황은 새로운 개혁 사상이 퍼져나가기에 좋은 환경을 제공했다.[2]

울리히 츠빙글리는 스위스 종교개혁의 주요 지지자였다. 그는 르네상스 인문주의 전통에서 스스로 연구한 결과, 1516년부터 교회 내의 불의와 위계질서에 반대하는 설교를 했다. 취리히로 소환된 후에는 자신의 비판을 정치적인 주제로 확대하여 스위스 용병 사업을 비난했다. 그의 사상은 특히 기업가, 사업가, 길드들에게 호응을 얻었다.[2]

3. 울리히 츠빙글리와 취리히 종교 개혁

독일에서 루터에 의해 종교 개혁의 불이 붙었을 때, 스위스에서는 츠빙글리에 의해 거의 동시에 복음주의적 개혁이 진행되었다. 츠빙글리는 개혁 도중 전장에서 사망하여 사업은 좌절되었지만, 제네바에 칼뱅이 나타나 더욱 엄격한 개혁을 실행했다. 초기 칼뱅주의는 매우 비타협적이었으나, 각국에서 정치 권력에 의해 박해를 받으면서 '관용'을 주장하며 변모하여 근대적인 정교 분리 주장으로 이어졌다.

우리, 슈비츠, 운터발덴 등 보수적인 칸톤은 취리히에 대해 종래의 신앙으로 복귀를 요구하며, 취리히를 이단으로 규정하고 동맹에서 추방을 선언했다. 그러나 1528년 베른이 복음주의로 전향하고, 1529년 바젤에서 민중 봉기가 일어나 복음주의로 전향했다. 장크트 갈렌과 콘스탄츠에서도 복음주의가 영향력을 키우면서 복음주의 칸톤과 군사 동맹을 맺었다.

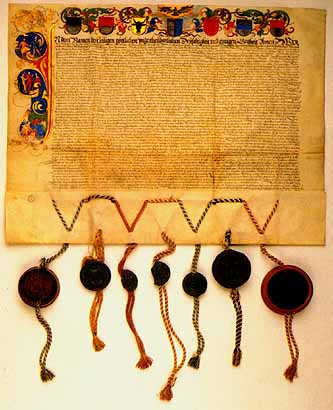

이에 가톨릭파 칸톤도 합스부르크가를 끌어들여 군사 동맹을 결성했고, 양측은 1529년 카펠 평원에서 대치했다. (제1차 카펠 전쟁) 일촉즉발의 위기가 닥쳤지만, 양측은 타협하여 "현상 유지"를 약속하고 화해했다. (제1차 카펠 화의) 복음주의로 전향한 칸톤은 그 신앙을 인정받았지만, 가톨릭 칸톤에 포교하는 것은 허용되지 않았고 그 반대도 마찬가지였다. 이로써 신앙의 "속지주의", 즉 "하나의 지배가 있는 곳에 하나의 종교가 있다("''Cujus regio, ejus religio''")"가 인정되면서 스위스는 다른 유럽 국가들보다 먼저 개혁파와 가톨릭이 공존하는 지역이 되었다.

150px

츠빙글리는 현상 유지에 불만을 품고, 복음주의 선교를 군사적으로라도 확장해야 한다고 생각했다. 독일에서는 루터파가 황제의 압박을 받아 동맹자를 필요로 했다. 이에 루터와 츠빙글리의 이해 관계가 일치하여, 1529년 마르부르크 회담이 열려 군사 동맹과 교리 일치가 검토되었다. 회담에서 양측은 많은 교리에서 일치했지만, 성찬론에서 대립하며 결렬되었다. 루터는 성찬의 빵과 포도주 안에 그리스도가 실재한다는 공재설을 주장했지만, 츠빙글리는 상징설을 주장했다.

150px의 판화]]

츠빙글리는 가톨릭 제주의 군사적 제압을 주장했지만, 베른을 비롯한 동맹 제후들의 찬성을 얻지 못해 베른의 제안에 따라 가톨릭 제주의 경제 봉쇄가 실시되었다. 경제 봉쇄로 가톨릭 제주는 군사력에 호소했고, 1531년 가톨릭 제주는 카펠로 진군했다(). 츠빙글리는 취리히 시민군을 이끌고 요격했으나, 가톨릭 측 8000명에 비해 취리히 시민군은 수백 명에 불과했고, 츠빙글리는 전사했다. 그러나 복음주의파는 반격하여 제1차 카펠 화의를 답습한 제2차 카펠 화의가 체결되었고, 스위스에서의 종교의 속지주의가 재확인되었다. 스위스에서의 복음주의는 불링거에게 계승되어, 칼뱅의 등장을 기다리게 된다.

3. 1. 츠빙글리의 개혁 사상과 초기 활동

취리히 교구 설교자 울리히 츠빙글리는 설교에서 불가타를 사용하지 않고 에라스무스의 『수정된 헬라어 신약성경』을 사용했다.[6] 츠빙글리의 사상은 인문주의와 스콜라 철학의 영향을 받아, 루터와 많은 점에서 일치하면서도 독자적인 면모를 보였다.[7] 특히 스위스 종교 개혁은 북독일 종교 개혁에 비해 인문주의의 영향이 두드러졌다.[8]1522년 3월, 사순절 단식 기간에 츠빙글리 지지자들은 소시지를 먹으며 "오직 성경"이라는 신념을 실천했다. 츠빙글리는 "음식의 선택과 자유"에 대한 설교를 했고, 취리히 시 참사회는 이를 지지하여 취리히는 츠빙글리의 복음주의 거점이 되었다. 츠빙글리는 『최초이자 최종적인 변론서』를 콘스탄츠주교에게 보내 "오직 성경"을 신앙의 기준으로 삼아야 한다고 주장했다.

1523년1월 29일, 취리히 시 참사회는 츠빙글리파와 가톨릭파의 대립이 심해지자 공개 토론회를 개최했다. 츠빙글리는 『67개 조항의 제안』에서 "오직 성경" 원칙을 내세우며 교황 제도, 축제일, 수도 제도, 독신제, 연옥 등 성경에 근거가 없는 것들을 비판했다. 또한 교회의 감독은 신도들의 모임이 해야 한다고 주장하며 시 참사회의 종교 관리를 정당화했다. 그는 사회 윤리에 대한 『신의 의와 인간의 의』 설교를 통해 취리히 개혁의 방향을 제시했는데, 이는 도시 공동체의 적극적인 참여를 바탕으로 이루어졌다.[9]

3. 2. 취리히 종교 개혁의 전개와 특징

츠빙글리는 설교에서 불가타 대신 에라스무스의 『수정된 헬라어 신약성경』을 사용했다. 1522년 3월, 사순절 단식 기간에 츠빙글리 지지자들이 모여 말린 소시지를 잘라 먹는 사건이 발생했고, 츠빙글리는 "음식의 선택과 자유"에 대한 설교를 했다. 취리히 시 참사회는 이를 지지했고, 취리히는 츠빙글리의 복음주의 거점이 되었다.[6]츠빙글리는 『최초이자 최종적인 변론서』를 통해 "오직 성경"을 규범으로 삼아야 함을 주장했다. 1523년1월 29일 취리히 시 참사회는 공개 토론회를 개최했고, 츠빙글리는 『67개 조항의 제안』에서 성경에 근거가 없는 교황 제도, 축제일, 수도제도, 독신제, 연옥을 비판했다.[7] 그는 교회의 감독은 신도들의 모임이 해야 한다고 주장하며 시 참사회의 종교 관리를 정당화했다. 또한 사회 윤리에 대해 『신의 의와 인간의 의』 설교를 함으로써 취리히 개혁의 틀이 정해졌다. 즉, 취리히 종교 개혁은 도시 공동체의 적극적인 참여 하에 이루어졌다.[8]

1524년 6월, 시내 전역에서 성상화·성유물·스테인드글라스가 제거되었고, 12월에는 수도원이 모두 폐쇄되어 자산은 칸톤에 접수되었다. 1525년 3월 부활절을 기점으로 미사는 완전히 폐지되었고, 복음주의의 성만찬이 도입되었다. 같은 해 6월에는 복음주의 사제 양성을 위해 카롤리눔이 개설되었다.[9]

3. 3. 다른 지역으로의 확산

울리히 츠빙글리의 종교개혁이 취리히에서 성공을 거두면서, 스위스의 다른 지역으로 확산되는 계기가 되었다. 특히 장크트갈렌, 샤프하우젠, 바젤, 베른 등 주요 도시들이 츠빙글리의 영향을 받아 종교개혁을 받아들였다.[6][7][8][9]4. 장 칼뱅과 제네바 종교 개혁

독일에서 루터에 의해 종교 개혁의 불이 붙었을 때, 스위스에서도 거의 동시에 츠빙글리에 의해 복음주의적 개혁이 진행되었다. 츠빙글리는 개혁 도중 전장에서 사망하여 사업은 좌절되었지만, 제네바에 칼뱅이 나타나 더욱 엄격한 개혁을 실행했다. 칼뱅주의는 처음에는 매우 비관용적이고 타협을 허용하지 않았지만, 각국에서 정치 권력에 의해 박해를 받게 되자, '관용'을 주장하며 변모하여 근대적인 정교 분리 주장으로 이어졌다.[10]

칼뱅의 정치 사상에서 중요한 점은 교회를 세속 권력으로부터 독립시키고, 세속 권력에게 교회의 목적에 봉사하게 하는 것이었다. 그는 교권과 속권이라는 "두 개의 칼"은 분리 불가능하지만, 명확하게 구별되어야 한다고 말했다.[12]

4. 1. 칼뱅의 제네바 개혁과 신정 정치

1536년, 제네바에 머물던 칼뱅은 복음주의적 개혁을 도입하려던 기욤 파렐에게 도움을 요청받고 협력했다.[10] 1537년 1월 16일, 칼뱅 등 목사단은 시참사회에 교회 개혁안을 제출했고, 새로운 "신앙 고백"을 포함한 교리 문답이 간행되어 시민들은 이 "신앙 고백"에 대해 선서를 요구받았다. 그러나 칼뱅 등은 이 "신앙 고백"이 지켜지는지 엄격하게 감독했기 때문에 시민들 사이에 개혁에 대한 거부감이 싹텄다. 또한, 시참사회는 칼뱅 등의 주장 속에 교회 권력을 세속 권력으로부터 독립시키려는 의도가 있다는 것을 처음부터 알아챘다.1538년 4월 23일 새로운 시참사회가 발족하자, 칼뱅과 파렐은 추방되었다. 칼뱅은 마르틴 부처의 권유로 스트라스부르의 프랑스인 난민 교회의 설교자가 되었고, 1539년에는 뷔렌의 이데레트와 결혼했다. 1541년 9월 13일, 제네바에서 다시 복음주의파가 기세를 회복하여 칼뱅은 초청을 받아 제네바로 귀환했다. 귀임 직후인 9월 20일 칼뱅은 "교회 규정"을 입법화하여 목사, 교사, 장로, 집사라는 4직을 정하고 "신정 정치"를 시작했다. 목사와 교사는 설교 등을 통해 사목의 역할을 담당하고, 성서 해석 문제 등에 대해 정기적으로 심의했다. 장로는 목사, 교사와 함께 감독원을 형성하여 시내의 어느 집에도 자유롭게 들어갈 수 있는 권리를 가지고 시민 생활을 감독했다. 집사는 교회 시설 관리와 구빈을 담당했다.[10]

칼뱅의 "신정 정치" 시작 후 첫 5년간 56건의 사형 판결과 78건의 추방이 이루어졌고, 반대파는 모조리 탄압당했다. 1559년에는 신학 대학이 설립되었고, 프로테스탄트 계열의 신학 대학으로는 곧 비텐베르크 대학교를 능가할 정도의 세력이 되었다.

4. 2. 칼뱅주의의 확산과 영향

칼뱅의 사상은 프랑스에서는 조직화되어 위그노 전쟁을 야기했고, 스코틀랜드에서는 1560년에 국교회의 지위를 획득했다.[11] 칼뱅주의는 제네바를 넘어 유럽 각지로 확산되었다.칼뱅은 아우구스티누스를 따라 교회를, 신에 의해 정해진 독자적인 권위를 가진 것으로 생각했다. 그는 이 세상에는 보이는 교회와 보이지 않는 교회가 있다고 했다. 보이지 않는 교회는 올바른 신자들이 만드는 정신적인 공동체로, 시간과 공간의 제약을 받지 않는다. 보이는 교회는 신자들이 모여서 의례나 예배, 설교가 행해지는 장소로, 이 보이는 교회에서는 구성원 모두가 반드시 완전한 신앙을 가지고 있는 것은 아니다. 그렇기 때문에 보이는 교회는 구성원 모두를 완전한 신앙으로 이끌기 위해 규율이 필요하며, 내부에 정치가 필요하게 된다. 따라서 교회의 간부는 도덕을 포함한 세속적인 문제에 대해서도 판결을 내릴 수 있다.

칼뱅의 정치 사상에서 중요한 점은 교회를 세속 권력으로부터 독립시키고, 세속 권력에게 교회의 목적에 봉사하게 하는 것이다. 그는 교권과 속권이라는 "두 개의 칼"은 분리 불가능하지만, 명확하게 구별되어야 한다고 말했다.[12]

한편, 세속 권력의 담당자인 국가는 참된 종교, 즉 올바른 신앙을 널리 퍼뜨리기 위한 것이다. 물론 기존 국가 중에는 완전한 신앙에 합치하지 않는 경우도 있지만, 그러한 국가에 대해 저항하는 것은 절대로 허용되지 않는다. 만약 저항을 인정하면 무질서에 빠질 우려가 있으며, 신의 힘에 의해 잘못된 상태는 오래 지속되지 않는다고 보았기 때문이다. 칼뱅은 불합리한 권력자에 대해서는 살해해도 좋다는 위그노파의 모나르코마키(폭군방벌론) 정치 이론의 선구자로 여겨진다.

5. 츠빙글리파와 칼뱅파의 통합

츠빙글리와 칼뱅은 성찬례 등 일부 교리에서 차이를 보였지만, 츠빙글리 사후 하인리히 불링거는 칼뱅과의 협력을 통해 두 개혁 교파의 통합을 추진했다.

츠빙글리 사후, 그의 후계자인 하인리히 불링거는 취리히에서 종교 개혁을 이끌었다. 불링거는 츠빙글리주의와 칼뱅주의 사이의 신학적 차이를 좁히고, 스위스 내 개신교 교회의 통합을 위해 노력했다.

5. 1. 마르부르크 회담과 성찬 논쟁

루터와 츠빙글리는 1529년 마르부르크 회담에서 성찬례에 대한 의견 차이로 합의에 실패했다. 루터는 성례적 연합을 통해 주의 만찬에서 빵과 포도주가 실제로 그리스도의 살과 피가 된다고 주장하는 공재설을 주장했지만, 츠빙글리는 빵과 포도주는 단지 상징일 뿐이라는 상징설을 주장했다.[6] 이러한 분열은 스위스 종교개혁에 큰 영향을 미쳤다.150px

독일에서는 루터파가 황제의 압박을 받아 동맹자를 필요로 했고, 츠빙글리 역시 복음주의 선교를 군사적으로 확장하고자 했다. 이러한 이해관계가 일치하여 1529년 10월 헤센 방백 필리프의 주선으로 마르부르크 성에서 마르부르크 회담이 열렸다. 회담에서 양측은 여러 교리에서 일치를 보았지만, 성찬론에서 날카롭게 대립하며 결렬되었다.

5. 2. 티구리누스 합의와 후기 스위스 신앙고백

하인리히 불링거는 츠빙글리주의와 칼뱅주의 사이의 차이를 좁히기 위해 노력했다. 그는 1549년 존 칼뱅과 함께 성찬에 대한 일치를 이룬 ''티구리누스 합의''를 제정했다.[6] 1566년에는 ''후기 스위스 신앙고백''을 제정하여 연방의 모든 개신교 칸톤과 관련 단체를 포함시켰다.[6] 이 ''신앙고백''은 보헤미아, 헝가리, 폴란드, 네덜란드, 스코틀랜드 등 다른 유럽 개신교 지역에서도 받아들여졌다.[6] 이는 1563년 하이델베르크 요리문답, 1619년 도르트 신조와 함께 칼뱅주의 계열 개신교의 신학적 기초가 되었다.[6] 칼뱅 사후인 1566년에는 츠빙글리파와의 합의가 이루어져 스위스 개혁파는 통일되어 세력을 강화했다.[11]6. 종교 내전과 종교 분할

취리히 종교개혁의 성공과 확산은 종교를 정치적 문제이자 13개 칸톤 간 주요 갈등 요인으로 만들었다. 알프스 지역 칸톤들은 가톨릭을 고수했고, 경제적인 이유로도 개혁에 반대했다. 반면 도시 지역 칸톤들은 개혁에 더 적극적이었다.

가톨릭 칸톤들과 개신교 칸톤들은 각각 동맹을 맺고 대립했으며, 이는 종교 전쟁으로 이어졌다. 1529년 슈비츠에서 개신교 목사가 화형당하자, 취리히는 전쟁을 선포했지만, 다른 칸톤들의 중재로 카펠 전쟁은 간신히 피했다. 그러나 긴장은 해결되지 않았다.

제2차 카펠 전쟁에서 가톨릭 칸톤들은 1531년 10월 11일 카펠 암 알비스 전투에서 취리히 군대를 격파하고 울리히 츠빙글리를 전사시켰다. 개신교 칸톤들은 평화 조약에 동의해야 했고, 개신교 동맹은 해체되었다. 조약은 공동 영토에서 가톨릭에 우선권을 부여했지만, 이미 개종한 자치체는 개신교로 남을 수 있었다. ''Cuius regio, eius religio''(각자의 영토에서, 각자의 종교를) 원칙이 규정되었고, 가톨릭 칸톤들은 연방 국회인 ''타크작퉁''에서 다수결을 확보했다.

6. 1. 가톨릭과 개신교 칸톤의 대립

우리, 슈비츠, 운터발덴, 루체른, 추크의 알프스 칸톤들은 울리히 츠빙글리의 종교개혁에 확고하게 반대했다.[1] 이들은 경제적으로 스위스 용병 사업에 크게 의존하고 있었기 때문에, 개혁의 주요 대상이었던 용병 사업 중단은 이들에게 큰 타격이었다.[1] 반면, 도시 지역 칸톤들은 수공업, 길드, 싹트기 시작한 산업 부문 등 다양한 경제 구조를 가지고 있어 개혁에 더 적극적이었다.1524년, 가톨릭 5개 알프스 칸톤들은 새로운 신앙 확산을 막기 위해 "다섯 칸톤 동맹"(Bund der fünf Orte)을 결성했다.[1] 이에 맞서 개신교 칸톤들은 콘스탄츠와 스트라스부르를 포함하는 도시 동맹(''Christliches Burgrecht'')을 결성했다.[1] 가톨릭 칸톤들은 오스트리아의 페르디난트와 조약을 맺으며 긴장이 고조되었다.[1]

긴장된 분위기 속에서 작은 사건들이 쉽게 확대되었다. 특히 칸톤 간에 1년에 두 번씩 행정부가 변경되어 가톨릭과 개신교 규칙이 교체되는 공동 영토에서 갈등이 빈번했다. 1526년 바덴 논쟁과 같은 중재 시도가 실패하고, 양측에서 사소한 사건과 도발이 이어졌다.[1] 1529년 슈비츠에서 개신교 목사가 화형당하자, 취리히는 전쟁을 선포했다. 다른 칸톤들의 중재로 개전(제1차 카펠 전쟁)은 간신히 피했지만, 평화 협정(''Erster Landfriede'')은 가톨릭 측에 유리하지 않았다.[1]

2년 후, 제2차 카펠 전쟁이 발발했다. 1531년 10월 11일, 가톨릭 칸톤들은 카펠 암 알비스 전투에서 취리히 군대를 결정적으로 격파했고, 츠빙글리는 전장에서 사망했다.[1] 개신교 칸톤들은 ''Zweiter Kappeler Landfriede''라는 평화 조약에 동의해야 했고, 이는 개신교 동맹 해체를 강요했다. 이 조약은 공동 영토에서 가톨릭에 우선권을 부여했지만, 이미 개종한 자치체는 개신교로 남을 수 있도록 허용했다.[1] 정치적으로 가톨릭 칸톤들은 연방 국회인 ''타크작퉁''에서 다수결을 확보했다.[1]

6. 2. 카펠 전쟁과 그 결과

취리히 종교개혁의 성공과 확산은 종교를 정치적 문제이자 13개 칸톤 간 주요 갈등 요인으로 만들었다. 우리, 슈비츠, 운터발덴, 루체른, 추크 등 알프스 칸톤들은 가톨릭 신앙을 고수했는데, 이는 경제적 이유도 작용했다. 이들은 용병 사업에 크게 의존했는데, 개혁 운동은 이를 비판했다. 반면 도시 경제는 수공업, 길드, 산업 등으로 다변화되어 있었다. 프리부르와 졸로투른도 가톨릭을 유지했다.[4]다섯 개의 알프스 칸톤들은 1524년 "다섯 칸톤 동맹"을 결성해 신앙 확산을 막으려 했다. 양측은 동맹을 맺었는데, 개신교 칸톤들은 콘스탄츠, 스트라스부르 등과 Christliches Burgrechtla (기독교 시민 연합)을 맺었고, 가톨릭 측은 오스트리아의 페르디난트와 조약을 맺었다.

긴장 속에서 작은 사건들이 확대될 수 있었다. 특히 공동 영토에서 갈등이 발생했다. 1526년 바덴 논쟁 등 중재 시도가 실패했다.

1529년 슈비츠에서 개신교 목사가 화형당하자 취리히는 전쟁을 선포했다. 다른 칸톤들의 중재로 카펠 전쟁은 간신히 피했지만, 평화 협정(''Erster Landfriede'')은 가톨릭 측에 유리하지 않았다. 긴장은 해결되지 않았다.[4]

2년 후, 제2차 카펠 전쟁이 발발했다. 1531년 10월 11일, 가톨릭 칸톤들은 카펠 암 알비스 전투에서 취리히 군대를 격파했고, 츠빙글리는 전사했다. 개신교 칸톤들은 ''Zweiter Kappeler Landfriede''라는 평화 조약에 동의해야 했고, 개신교 동맹은 해체되었다. 조약은 공동 영토에서 가톨릭에 우선권을 부여했지만, 이미 개종한 자치체는 개신교로 남을 수 있었다. 프라이엠트 등 전략적 요충지만 재가톨릭화되었다. 자체 영토에서 칸톤들은 종교 시행 자유를 유지했다. 이 평화 조약은 ''Cuius regio, eius religio''(각자의 영토에서, 각자의 종교를) 원칙을 규정했다. 정치적으로 가톨릭 칸톤들이 연방 국회인 ''타크작퉁''에서 다수결을 확보했다.[4]

개신교 도시 동맹 해체 후, 취리히 등은 슈말칼덴 동맹에 가입했지만, 1546/47년 독일 종교 전쟁에서 중립을 지켰다. 카를 5세 승리로 신성 로마 제국 내 개신교 도시들과의 관계가 단절되었다. 콘스탄츠 등은 재가톨릭화되었고, 많은 도시들이 귀족 통치를 받게 되었다.[4]

7. 반종교 개혁과 재가톨릭화

가톨릭 교회는 종교 개혁에 맞서 내부 개혁과 반종교 개혁 운동을 전개했다. 스위스 가톨릭 칸톤들은 예수회 설립, 교황 대사관 설치 등 적극적인 조치를 통해 개신교 확산을 막고, 일부 지역을 재가톨릭화하는 데 성공했다.

1600년경에는 가톨릭, 프로테스탄트 각 칸톤만의 분리 회의가 열렸다. 그러나 민중들 사이에서 선호된 연극 등을 고려하면, 이러한 상황에도 불구하고 스위스인으로서 자유와 협조에 기초한 국민 의식이 존재했음을 추측할 수 있다. 그들에게 있어서 빌헬름 텔과 니클라우스 폰 플뤼에는 여전히 "옛 좋은 동맹자단"의 상징이자 국민적 영웅이었다.[4]

7. 1. 가톨릭 교회의 개혁 노력

가톨릭 교회는 트리엔트 공의회(1545-1563)를 통해 내부 개혁을 추진하고, 예수회 등 새로운 수도회를 통해 교육과 선교 활동을 강화했다.7. 2. 가톨릭 칸톤의 재가톨릭화 시도

가톨릭 칸톤들은 글라루스, 아펜첼 등 개신교 지역을 다시 가톨릭화하려 시도했다. 특히 아펜첼은 1597년 가톨릭 지역인 아펜첼이너로덴과 개신교 지역인 아펜첼아우서로덴으로 분리되었다.[6]8. 서부 지역의 발전과 제네바의 독립

사보이 공국은 레만 호수 주변 영토로 제네바를 둘러싸고 있어, 수 세기 동안 제네바에 대한 지배권을 확보하려 했다. 종교개혁은 이러한 갈등을 더욱 심화시켰다. 1533년 제네바는 사보이의 지원을 받는 주교를 안시로 추방했고, 베른과 발레는 사보이 공작이 이탈리아 북부에 개입하고 프랑스에 대항하는 틈을 타 1536년 보와 레만 호수 남쪽 지역을 점령했다.

이후 가톨릭 칸톤들과 사보이의 동맹으로, 엠마누엘 필리베르 공작은 잃어버린 영토에 대한 권리를 주장하게 되었다. 로잔 조약과 토농 조약의 결과, 제네바는 다시 사보이의 가톨릭 영토 내 개신교 월경지가 되었고, 스위스 연방, 특히 베른 및 취리히와 관계를 강화했다. 그러나 제네바가 연방에 완전히 가입하려는 시도는 가톨릭 칸톤들의 반대로 무산되었다.

1586년, 사보이 공작 샤를 에마뉘엘 1세는 제네바에 통상 금지령을 내렸다. 1589년, 제네바는 베른과 프랑스 왕의 지원을 받아 전쟁을 시작했다. 전쟁은 1598년 베르뱅 평화 조약과 낭트 칙령 이후에도 계속되었고, 1602년 사보이 군대의 제네바 공격 실패 후, 생쥘리앙앙제느부아 평화 조약으로 제네바는 독립을 확고히 했다.

8. 1. 사보이 공국과의 갈등

사보이 공작은 수 세기 동안 제네바를 둘러싼 사보이 영토 때문에 제네바에 대한 주권을 확보하려 했다. 레만 호수 북쪽에 위치한 보는 사보이 공작령에 속해 있었다. 종교개혁은 이러한 갈등을 다시 격화시켰다. 제네바는 1533년 사보이의 지원을 받는 주교를 안시로 추방했다. 베른과 발레는 사보이 공작이 북부 이탈리아에 관여하고 프랑스에 반대하는 틈을 타, 1536년 보와 레만 호수 남쪽 영토를 정복했다.[4]1560년 가톨릭 칸톤과 사보이의 동맹은 엠마누엘 필리베르 공작이 1536년에 잃은 영토에 대한 권리를 주장하도록 부추겼다. 1564년 로잔 조약 이후, 베른은 1567년 샤블레와 페 드 게를 사보이에 반환해야 했으며, 발레는 2년 후 토농 조약에서 생-갱골프 서쪽 영토를 반환했다. 제네바는 다시 사보이의 가톨릭 영토 내 개신교 월경지가 되었고, 그 결과 스위스 연방, 특히 베른과 취리히와의 관계를 강화했다. 연방에 완전히 가입하려는 제네바의 요청은 가톨릭 칸톤 다수에 의해 거부되었다.[4]

1586년부터 사보이 공작 샤를 에마뉘엘 1세는 제네바에 대한 통상을 금지했다. 1589년 제네바는 베른뿐만 아니라 프랑스 국왕으로부터도 지원을 받아 전쟁을 시작했다. 제네바와 사보이 간의 전쟁은 1598년 베르뱅 평화 조약과 낭트 칙령 이후에도 계속되었으며, 1602년 12월 11일에서 12일 밤, 공작의 군대는 도시를 공격하려 했으나 실패했다. 그 다음 해 여름에 체결된 생-쥘리앙-앙-제네부아 평화 조약에서 제네바는 사보이로부터의 독립을 확고히 유지했다. 이 공격의 격퇴, ''에스칼라드''는 오늘날에도 제네바에서 기념되고 있다.[4]

8. 2. 제네바의 독립과 스위스 연방과의 관계

1564년 로잔 조약과 1569년 토농 조약으로 제네바는 다시 사보이 공국의 가톨릭 영토 내 개신교 월경지가 되었다. 이로 인해 제네바는 스위스 연방, 특히 베른과 취리히와의 관계를 강화했다. 그러나 연방에 완전히 가입하려는 제네바의 요청은 가톨릭 칸톤 다수에 의해 거부되었다.[4]1602년 12월 11일에서 12일 밤, 사보이 공작 샤를 에마뉘엘 1세의 군대가 제네바를 공격했으나 실패했다. 이듬해 여름 생쥘리앙앙제느부아 평화 조약으로 제네바는 사보이로부터의 독립을 확고히 했다. 이 공격을 격퇴한 사건인 ''에스칼라드''는 오늘날까지도 제네바에서 기념되고 있다.[4]

9. 30년 전쟁과 스위스

30년 전쟁 (1618-1648) 동안 스위스는 주변 유럽 국가들이 전쟁으로 황폐화된 것과는 달리, 중립을 유지하며 상대적으로 평화와 번영을 누렸다. 그러나 그리종 지역은 종교 갈등과 외세의 개입으로 큰 피해를 입어 예외였다.

독일에서 마르틴 루터에 의해 종교 개혁이 시작되었을 때, 스위스에서도 거의 동시에 울리히 츠빙글리에 의해 복음주의적 개혁이 진행되었다. 츠빙글리는 개혁 도중 전장에서 사망했지만, 제네바에서 장 칼뱅이 나타나 더욱 엄격한 개혁을 이끌었다. 초기에는 매우 비타협적이었던 칼뱅주의는 각국에서 정치 권력에 의해 박해를 받으면서 '관용'을 주장하며 변화했고, 이는 근대적인 정교 분리 주장으로 이어졌다.

9. 1. 스위스의 중립 정책

30년 전쟁 동안, 스위스는 전쟁으로 황폐해진 유럽에서 상대적으로 "평화와 번영의 오아시스"(그리멜스하우젠)였다.[1] 각 주는 모든 측의 파트너와 수많은 용병 계약과 방어 동맹을 체결했다. 이러한 계약 중 일부는 서로를 무효화하여 연방이 중립을 유지할 수 있게 했다. 정치적으로 인접 강국들은 요르크 예나치나 요한 루돌프 베트슈타인과 같은 용병 지휘관을 통해 영향력을 행사하려 했다.각 주의 종교적 차이에도 불구하고, ''Tagsatzung''(연방 의회)은 직접적인 군사 개입에 반대하는 강력한 합의를 이끌어냈다. 연방은 어떤 외국 군대도 자국 영토를 통과하는 것을 허용하지 않았다. 스페인을 위해 알프스 고갯길은 봉쇄되었으며, 스웨덴 국왕 구스타브 2세 아돌프의 동맹 제안도 거부되었다. 유일한 예외는 앙리 드 로앙의 프랑스 군대가 프로테스탄트 주를 통과하여 그리종으로 진군하는 것을 허용한 것이다. 1647년 스웨덴 군대가 다시 보덴 호에 도착했을 때에만 공동 방어가 이루어졌다.

9. 2. 그리종의 혼란과 발텔리나 문제

그리종은 48개의 개별 코뮌으로 이루어진 느슨한 연맹 체제였기 때문에, 내부적으로 종교적 불화가 심했고, 이는 외부 세력, 특히 합스부르크 가문의 개입을 불렀다. 1619년 세 동맹의 속령인 발텔리나에서 종교 갈등이 발생하자, 주민들은 1620년 프로테스탄트 통치자들을 살해하고 합스부르크 스페인에 도움을 요청했다.[4]이후 20년 동안 그리종은 동맹의 혼란으로 알려진 전쟁으로 황폐해졌다. 합스부르크에게 그리종은 밀라노와 오스트리아 사이의 전략적으로 중요한 연결고리였기 때문에, 발텔리나는 스페인령이 되었고, 그리종 북동부의 다른 지역은 오스트리아에 의해 점령되어 재가톨릭화되었다.[4]

프랑스는 1624년 처음 개입했지만, 1636년에야 스페인군을 그리종에서 몰아내는 데 성공했다. 그러나 앙리 드 로앙의 프랑스 군대는 위르크 예나치의 정치적 음모로 인해 철수해야 했다. 1639년까지 세 동맹은 오스트리아에 점령된 지역을 되사면서 자신들의 모든 영토를 되찾았지만, 남부(발텔리나, 보르미오, 키아벤나)의 속령은 밀라노의 보호 아래 가톨릭으로 남아 있어야 했다.[4]

9. 3. 베스트팔렌 조약과 스위스의 독립

1499년 슈바벤 전쟁 종결 이후 ''사실상'' 독립 상태였던 스위스 연방은 바젤 시장 요한 루돌프 베트슈타인의 노력으로 1648년 베스트팔렌 조약에서 신성 로마 제국으로부터 공식적인 독립을 인정받았다.[5] 베트슈타인은 뇌샤텔 공이자 프랑스 대표단의 수장이었던 앙리 2세 도를레앙의 지원을 받아 모든 주와 연방 관련 세력에 대한 제국으로부터의 공식 면제를 얻는 데 성공했다.10. 사회 변화와 절대주의의 대두

15세기 말, 스위스 칸톤들은 폭력적인 갈등 이후 비교적 안정된 시기를 맞았다.[1] 독립 투쟁 과정에서 이미 교회 세력을 제한하려 했지만, 교회는 여전히 많은 문제를 안고 있었다. 성직자들의 호화로운 생활과 면죄부 판매는 대중의 불만을 샀고, 제대로 교육받지 못한 사제들은 영적 교리를 무시하거나 축첩 생활을 하는 경우도 있었다. 이러한 상황은 울리히 츠빙글리를 필두로 하는 새로운 개혁 사상이 퍼져나가기에 좋은 토양이 되었다.[2]

츠빙글리는 소시지 사건을 계기로 스위스 종교개혁을 이끌었다.[2] 그는 르네상스 인문주의에 영향을 받아 교회 내 불의와 위계질서에 반대하는 설교를 했고, 스위스 용병 사업을 비난하며 정치적 문제에도 비판의 목소리를 높였다. 그의 사상은 기업가, 사업가, 길드 등에게 호응을 얻었고, 1523년 첫 번째 취리히 토론에서 시의회는 그의 개혁 계획을 시행하고 개신교로 개종하기로 결정했다.

이후 2년 동안 취리히에서는 교회가 세속화되고, 사제들은 독신 의무에서 해방되었으며, 교회 장식물들이 제거되었다. 국가는 교회 재산을 관리하며 사회 사업에 자금을 지원하고 사제들에게 급여를 지급했다. 프라우뮌스터의 마지막 수도원장인 카타리나 폰 짐머른은 수도원을 시 당국에 넘기고 이듬해 결혼했다.

장크트갈렌, 샤프하우젠, 바젤, 비엔, 뮐루즈, 베른 등 여러 도시들이 취리히의 선례를 따랐다. 특히 베른은 1528년 베른 토론을 통해 공식적으로 개신교 칸톤이 되었다.[3] 글라루스, 아펜첼, 그라우뷘덴 등은 개별 코뮌이 종교개혁 찬반을 결정했다. 프랑스어 사용 지역에서는 윌리엄 파렐 등이 개신교 신앙을 설교했고, 1536년 제네바 시가 개신교로 개종한 후 장 칼뱅이 제네바에서 종교개혁을 이끌었다. 칼뱅은 엄격한 종교적 통치를 시행했고, 이에 반발한 많은 유력 가문들이 도시를 떠났다.

16세기, 인구 증가와 경제 변화는 스위스 사회에 큰 변화를 가져왔고, 이는 정치 권력의 집중과 절대주의 경향으로 이어졌다.

10. 1. 인구 증가와 경제 변화

16세기 스위스 인구는 약 80만 명에서 약 110만 명으로 35% 이상 크게 증가했다.[1] 그러나 영토 확장의 한계는 전산업 사회에 상당한 변화를 가져왔다. 연방은 수입 의존도가 높아졌고 물가는 치솟았다. 농촌에서는 농장이 작은 규모로 나뉘면서 가족을 부양하기 어려워졌고, '타우너'(Tauner)라고 불리는 일용직 노동자 계층이 불균형적으로 성장했다. 도시에서도 빈곤층이 증가했다.동시에 시골 지역은 점점 더 도시 경제에 의존하게 되었다. 정치 권력은 소수의 부유한 가문에 집중되었고, 이들은 자신들의 지위를 세습하려 했다. 이는 농민과 자유 시민들의 반발을 불러일으켰으며, 1523/25년경 농촌과 도시 모두에서 반란이 일어났다. 반란군의 주요 목표는 새로운 질서를 수립하는 것이 아니라 과거의 공동 권리를 회복하는 것이었다.

이 운동은 일반적으로 농민 전쟁이라고 불리지만, 도시에서 권리가 제한된 자유 시민들도 포함되었다. 신성 로마 제국에서는 상황이 악화되어 반란이 무력으로 진압되었지만, 연방에서는 고립된 무력 충돌만 있었다. 이미 종교개혁 또는 반종교개혁 활동에 관여하고 있던 당국은 양보를 통해 봉기를 진압할 수 있었다. 그러나 절대주의 경향은 민주적인 칸톤을 과두제로 천천히 변화시켰다. 1650년까지 절대주의 질서가 확고하게 자리 잡았고, 이후 150년 동안 구체제로 지속되었다.

10. 2. 정치 권력의 집중과 과두제

15세기 말, 스위스 칸톤들은 폭력적인 갈등 이후 비교적 안정된 시기를 맞았다. 독립 투쟁 과정에서 교회 세력을 제한하려 했지만, 교회는 여전히 많은 문제를 안고 있었다. 성직자들의 호화로운 생활과 면죄부 판매는 대중의 불만을 샀고, 제대로 교육받지 못한 사제들은 영적 교리를 무시하거나 축첩 생활을 하는 경우도 있었다. 이러한 상황은 새로운 개혁 사상이 퍼져나가기에 좋은 토양이 되었다.시간이 지나면서 정치 권력은 소수의 부유한 가문에 집중되었다. 이들은 자신들의 지위를 세습화하며 과두제를 형성하려 했다. 이는 농민과 자유 시민들의 반발을 불러일으켰고, 1523/25년경 종교개혁의 영향으로 농촌과 도시에서 반란이 일어났다. 반란의 주요 목표는 새로운 질서 수립이 아니라 과거의 공동 권리 회복이었다. 독일 농민 전쟁과 유사하게, 이 운동에는 권리가 제한된 도시의 자유 시민들도 참여했다. 신성 로마 제국과 달리 스위스에서는 격렬한 무력 충돌은 드물었고, 당국은 양보를 통해 봉기를 진압했다. 그러나 절대주의 경향은 민주적인 칸톤을 과두제로 서서히 변화시켰다. 1650년경에는 절대주의 질서가 확고하게 자리 잡았고, 이후 150년 동안 구체제로 지속되었다.

11. 이단 박해와 종교의 자유

종교 개혁 시대는 종교적 불관용이 만연했던 시기였다. 재세례파와 반삼위일체론자 등 소수 종파는 가톨릭과 개신교 양측으로부터 박해를 받았다. 당시 널리 퍼져 있던 불관용은 종교 재판에서 볼 수 있듯이, 개신교와 가톨릭교도 간의 갈등으로 더욱 심화되어 반대자들에게는 자리가 없었다.

16세기는 유럽에서 마녀 사냥이 절정에 달했던 시기였으며, 스위스도 예외는 아니었다. 1530년경부터 시작되어 1600년경에 절정에 달했다가 서서히 감소하면서, 개신교와 가톨릭 칸톤에서 수많은 마녀 재판이 열렸다. 이러한 재판은 흔히 피고인 (일반적으로 노인 여성, 신체 장애인 또는 기타 사회 부적응자)에게 사형 (대개 화형) 선고를 내리는 것으로 끝났다.

11. 1. 재세례파와 반삼위일체론자의 박해

재세례파는 성경 연구를 통해 새로운 사회 규범을 도출하려는 생각을 개신교 개혁가들보다 더 발전시켜 세례 문제뿐만 아니라 세금 납부나 어떠한 권위도 인정하지 않아 기성 교회는 물론 시민 당국과도 갈등을 빚었다.[5] 가톨릭과 개신교 칸톤 모두 전력을 다해 그들을 박해했다.[5] 1527년 취리히의 리마트에서 펠릭스 만츠가 강제로 익사한 후 많은 재세례파가 모라비아로 이주했다.[5] 반삼위일체론자의 상황도 나을 것이 없었다.[5] 미겔 세르베트(Miguel Servet)는 1553년 10월 27일 제네바에서 화형을 당했다.[5]11. 2. 종교의 자유 문제

당시 스위스에는 개인의 종교의 자유가 존재하지 않았다. ''cuius regio, eius religio'' ("그 지역의 종교는 그의 종교") 원칙에 따라 통치자의 신앙을 따라야 했고,[1] 다른 신앙을 가진 사람들은 자신이 믿는 신앙이 국교인 지역으로 이주해야 했다.[1] 예를 들어, 불링거 가문은 제2차 카펠 전쟁 이후 다시 가톨릭 지역이 된 프라이암트의 브렘가르텐에서 개신교 도시인 취리히로 이주해야 했다.12. 르네상스와 스위스

인문주의와 르네상스 시대에 스위스는 과학, 예술 분야에서 괄목할 만한 성장을 이루었다. 이러한 발전은 스위스가 종교개혁의 중심지 중 하나로 부상하는 데 중요한 역할을 했다.

많은 위그노들과 유럽 전역에서 온 다른 개신교 난민들이 바젤, 제네바, 뇌샤텔로 피신했다. 장 칼뱅과 그의 후계자 테오도르 드 베즈 아래의 제네바는 이들의 귀화와 칼뱅주의 교리에 대한 엄격한 준수를 요구했지만, 1532년에 대학교가 재개교한 바젤은 지적 자유의 중심지가 되었다. 이들 중 상당수는 숙련된 장인이나 사업가였으며, 은행업과 시계 산업 발전에 크게 기여했다.

12. 1. 과학과 예술의 발전

인문주의와 르네상스는 과학과 예술 분야의 새로운 발전을 이끌었다. 파라켈수스는 바젤 대학교에서 가르쳤다. 한스 홀바인 ''젊은이''는 1526년까지 바젤에서 활동했으며, 그의 르네상스 양식은 스위스 화가들에게 깊은 영향을 미쳤다. 취리히의 콘라트 게스너는 체계적인 식물학 연구를 수행했으며, 마테우스 메리안 등이 제작한 지리 지도와 도시 조감도는 과학적 지도 제작법의 시작을 보여준다. 1601년, 테오돌라이트의 초기 버전이 취리히에서 발명되었으며, 곧바로 도시 삼각 측량에 사용되었다. 바젤과 제네바는 스트라스부르, 리옹과 맞먹는 인쇄물을 생산하는 중요한 인쇄 중심지가 되었다. 이들의 인쇄 개혁 서적들은 종교 개혁 사상의 확산에 크게 기여했다. 16세기 말에는 최초의 신문이 등장했지만, 절대 권력 당국의 검열로 인해 곧 사라졌다. 건축 분야에서는 많은 부유한 행정관의 타운 하우스에서 볼 수 있듯이, 강한 이탈리아, 특히 피렌체의 영향을 받았다. 유명한 바로크 건축가 프란체스코 보로미니는 1599년 티치노에서 태어났다.참조

[1]

논문

The Zwinglian Reformation in Zurich

1959-04

[2]

서적

A Reformation reader: primary texts with introductions

https://books.google[...]

Fortress Press

[3]

웹사이트

Philip Schaff: History of the Christian Church, Volume VIII: Modern Christianity. The Swiss Reformation - Christian Classics Ethereal Library

https://ccel.org/cce[...]

2022-11-21

[4]

서적

スイスの歴史と文化

[5]

학술지

スイス誓約同盟とシュヴァーベン同盟

https://cir.nii.ac.j[...]

西南女学院大学

2006-02-28

[6]

서적

キリスト教の歴史

[7]

서적

教会史提要

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

総説 キリスト教史 2 宗教改革編

[11]

서적

[12]

서적

モナルコマキ―人民主権論の原流

학양서방

[13]

웹사이트

많은 학자들은 스위스 종교개혁을 1519년 종교개혁가 츠빙글리(1484~1531)가 스위스 취리히의 그로스뮌스터교회 취임예배 설교를 한 때를 그 시작으로 본다.

https://www.kidok.co[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com