중생동물

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

중생동물은 원생동물과 후생동물의 중간 형태로 여겨졌으나, 현재는 퇴화되거나 단순화된 후생동물로 간주된다. 1876년 에두아르 벤 베네덴에 의해 처음 제안되었으며, 디키엠시류와 직영충류로 분류된다. 디키엠시류는 오징어와 문어의 신관에서 발견되며, 20~30개의 세포로 구성되어 있다. 직영충류는 다양한 해양 무척추동물의 체강에서 발견되는 기생충이다. 모노블라스토조아, 플라코조아 등도 중생동물에 포함되기도 했으나, 현재는 논란이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 해양동물 - 수랑

수랑은 대한민국, 일본, 타이완 연안에 서식하며 식용으로 이용되는 바다고둥(*Rapana venosa*)의 일종으로, 다양한 방식으로 섭취되지만 스루가톡신, 테트로도톡신 등의 독성 물질로 인한 식중독 위험이 있고 금사고둥과 혼동될 수 있으며 환경 오염과 개체 수 감소 문제에 직면해 있다. - 해양동물 - 해양보호생물

해양보호생물은 해양생태계 보전을 위해 해양수산부 장관이 지정하는 해양생물종으로, 포획, 채취 등 훼손 행위가 법적으로 금지된다. - 기생 동물 - 벼룩

벼룩은 날개 없는 흡혈성 곤충으로 포유류와 조류의 피를 먹고 살며 뛰어난 점프력, 측면으로 납작한 몸, 강한 발톱을 가진 다리, 완전변태의 생활사, 질병 매개 등의 특징을 가지며 인간 문화에도 영향을 미쳤다. - 기생 동물 - 요충

요충은 사람의 창자에 기생하는 선형동물 기생충으로, 암컷이 항문 밖으로 나와 알을 낳아 가려움증을 유발하며 재감염을 통해 성장하고, 일반적으로 큰 해는 없으나 드물게 충양돌기염을 유발할 수 있다. - 생물 분류에 관한 - 다람쥐

다람쥐는 등 쪽에 줄무늬가 있는 다람쥐속 설치류로, 홀로 생활하며 겨울잠을 자고 씨앗, 견과류, 곤충 등을 먹으며 맹금류 등의 먹이가 되고, 특히 한반도 서식 다람쥐는 새로운 종으로 분류될 가능성이 있으며, 유럽에서는 침입 외래종으로 지정되기도 하고 라임병을 옮길 수 있어 주의가 필요한 동물이다. - 생물 분류에 관한 - 황금랑구르

황금랑구르는 인도 아삼 주와 부탄에 분포하며 크림색에서 황금색 털을 가진 멸종위기종 영장류로, 서식지 파괴로 개체수가 감소하여 보호받고 있다.

| 중생동물 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 학명 | Mesozoa |

| 학명 명명자 | van Beneden, 1876 |

| 하위 분류군 | 菱形動物 直泳動物 ? (Monoblastozoa) ? Salinella |

| 로마자 표기 | Mesozoa |

| 그리스어 | μέσος, ζῷον |

| 그리스어 로마자 표기 | mésos, zôion |

| 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 중생동물문 |

| 하위 분류군 명칭 | 하위 분류 |

| 논란이 있는 분류 | |

| 논란이 있는 분류 | 平板動物 Trichoplax Treptoplax class Catenata Haplozoon class incertae sedis Lohmannella Amoebophrya Buddenbrockia |

2. 연구사

1876년 벨기에의 Édouard van Beneden이 디키엠시류를 원생동물과 후생동물의 중간에 위치하는 동물군으로 제안하면서 중생동물 연구가 시작되었다.[15] 1882년 van Beneden은 직영충을 중생동물에 포함시켜 분류했고,[15] Giard (1879)는 다른 분류를 제안했다.[15] 1888년 Hatschek은 중생동물을 강장동물에 포함시키기도 했다.[16]

이후 여러 소형 다세포 생물이 중생동물로 기재되었으나, 이들의 분류학적 위치는 논쟁의 대상이었다. 하플로존은 와편모조류와의 유사성 때문에,[15] 부덴브로키아는 선충과의 유사성 때문에 중생동물에서 제외되었다.[15]

결국 중생동물은 van Beneden이 처음 제안했던 직영충과 디키엠시류의 두 그룹으로 돌아갔다. Hochberg (1983)는 이 두 그룹에만 중생동물 용어를 사용할 것을 제안했고,[15] Kozloff (1990)는 이들을 독립된 문으로 분류했다.[17] 중생동물은 더 이상 공식적인 분류군으로 사용되지 않지만, 디키엠시류와 직영충을 통칭하는 속어로 사용된다.[15][17]

2. 1. 초기 연구 (19세기 후반 ~ 20세기 초)

1876년 벨기에의 Édouard van Beneden은 디키엠시류를 원생동물과 후생동물의 중간에 위치하는 동물군으로 보고 중생동물(Mesozoa)을 제안했다.[15] 이는 1874년 에른스트 헤켈이 가스트레아설을 발표한 후, 디키엠시류가 적은 세포 수와 단순한 구조를 가져 후생동물의 기원적인 동물이라고 생각했기 때문으로 여겨진다.[15]1882년 van Beneden은 직영충을 중생동물에 포함시켜 디키엠시류를 마름모동물(Rhombozoa)로, 직영충을 직영동물(Orthonectida)로 분류했다.[15] 반면 Giard (1879)는 직영충을 동물의 진화상 낭배상 가상 동물(Gastraeada)과 플라나리아류 사이에 위치시키고, 직영충과 디키엠시류는 플라나리아류 등을 포함하는 연충류(Vermes)에 속한다고 생각했다. 그는 디키엠시류 등의 간단한 구조가 기생에 의한 특수화 때문이며, 이들이 원래 복잡한 구조를 가진 동물이었다고 보았다.[15]

1888년 Hatschek은 중생동물의 구조가 강장동물의 플라눌라 유생과 유사하다는 점에 주목하여 강장동물에 포함시키고, 이 그룹의 이름을 Planuloidea로 바꾸었다.[16] 많은 동물학자들은 중생동물을 퇴화된 편형동물로 취급하여 편형동물에 포함시켰다.[16]

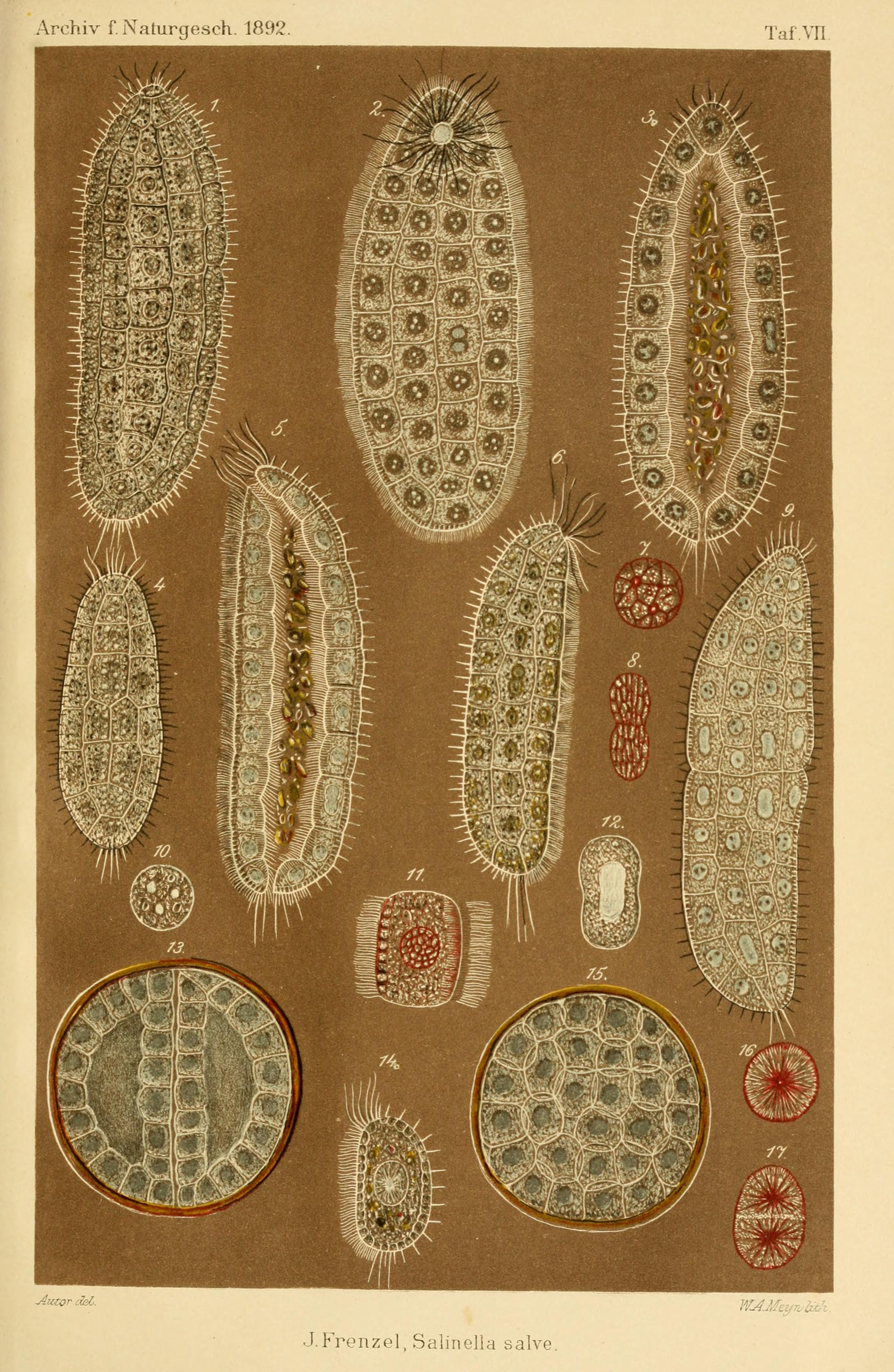

이후 여러 소형 다세포 생물이 무차별적으로 중생동물로 기재되었다. 1892년 Johannes Frenzel은 살리넬라(Salinella salve)를, 1903년 Eugen Robert Neresheimer는 로만넬라(Lohmannella catenata)를 중생동물로 기재했다.[15] 1904년 Neresheimer는 Koeppen이 1894년에 발견한 아메보프리아(Amoebophrya)를 중생동물문에 포함시켰다.[15] 1906년 Dogiel은 하플로존을 중생동물문에 포함시켜 그 아래 class Catenata를 설정했으나,[15] 기생성 와편모조류(Blastedinium)와의 유사성이 지적되어 1908년 Neresheimer가 하플로존을 중생동물문에서 제외했다.[15] 1910년 Olaw Schröder는 부덴브로키아(Buddenbrockia plumatellae)를 중생동물의 한 종으로 기재했는데, 당시 담수산 중생동물로 주목받았다.[15] 2년 후 Schröder는 부덴브로키아의 몸에 4열의 종주근이 있다는 것을 발견하고, 이 동물이 중생동물이 아니라 선충이 기생 생활을 위해 극도로 퇴화한 것이라고 생각했다(2002년에는 믹소조아의 일종으로 간주).[15] 1940년 Hyman은 로만넬라와 아메보프리아를 기생성 와편모조류라고 했다.[15]

2. 2. 혼란과 재정립 (20세기 중반 ~ 20세기 후반)

1888년 Hatschek은 중생동물의 구조가 강장동물의 플라눌라 유생과 유사하다는 점을 들어 강장동물에 포함시키고, 이 그룹의 이름을 로 바꾸었다.[16] 많은 동물학자들은 중생동물을 퇴화된 편형동물로 취급하여 편형동물에 포함시켰다.[16]이후 여러 소형 다세포 생물이 무분별하게 중생동물로 기재되었다. 1892년 Johannes Frenzel은 살리넬라 를, 1903년 Eugen Robert Neresheimer는 로만넬라 를 중생동물로 기재했다.[15] 1904년 Neresheimer는 Koeppen이 1894년에 발견한 아메보프리아 를 중생동물문에 포함시켰다.[15] 1906년 Dogiel은 하플로존을 중생동물문에 포함시켜 그 아래 '''class '''를 설정했으나,[15] 2년 후인 1908년 Neresheimer가 기생성 와편모조류 와의 유사성을 지적하며 하플로존을 중생동물문에서 제외시켰다.[15] 1910년 Olaw Schröder는 부덴브로키아 를 중생동물의 한 종으로 기재했는데, 당시 담수산 중생동물로 주목받았다.[15] 그러나 2년 후 Schröder는 부덴브로키아가 선충이 기생 생활을 위해 극도로 퇴화한 것이라고 생각했다(2002년에는 믹소조아의 일종으로 간주).[15] 1940년 Hyman은 로만넬라와 아메보프리아를 기생성 와편모조류라고 했다.[15]

이러한 과정을 거쳐 중생동물은 van Beneden (1882)이 정한 2그룹, 즉 직영충과 디키엠시류로 돌아갔다. Hochberg (1983)는 디키엠시류나 직영충에서 볼 수 있는 구조를 가리킬 때에만 중생동물이라는 용어를 사용할 것을 제안했다.[15] 이후 Kozloff (1990)는 디키엠시류와 직영충류가 표면적으로는 유사하지만, 그 외의 점에서는 명확히 다르기 때문에 이들을 독립된 문으로 분류했다.[17] 또한, 중생동물이라는 용어는 원래 원생동물과 후생동물을 잇는 진화 단계를 가리키는 분류군으로 제안된 것이므로 바람직하지 않다고 하였다.[17] 이러한 이유로 중생동물은 더 이상 하나의 문으로 사용되지 않지만, 속어로서 디키엠시류와 직영충의 총칭으로 사용된다.[15][17]

2. 3. 현대적 연구 (20세기 후반 ~ 현재)

1983년 Hochberg는 디키엠시류나 직영충에서 볼 수 있는 구조를 가리킬 때에만 중생동물이라는 용어를 사용하는 것을 제안했다.[15] 이후 1990년 Kozloff는 어떤 단계의 디키엠시류는 직영충류와 표면적으로는 유사하지만, 그 외의 점에서는 명확히 다르기 때문에 이들을 독립된 문으로 분류했다.[17] 또한, 중생동물이라는 용어는 원래 원생동물과 후생동물을 잇는 진화 단계를 가리키는 분류군으로 제안된 것이므로 바람직하지 않다고 하였다.[17] 이러한 경위로 중생동물은 더 이상 하나의 문으로 사용되지 않지만, 지금까지와 같이 속어로 디키엠시류와 직영충의 총칭을 가리키는 데 사용된다.[15][17]3. 특징

오징어와 문어의 신관에서 발견되는 능형동물(Rhombozoa) 또는 디시엠이다(dicyemid) 중생동물은 크기가 수 밀리미터 정도이며, 20~30개의 세포로 구성되어 있다. 여기에는 앞쪽의 부착 세포와 축세포(axial cell)라 불리는 긴 중앙 생식 세포가 포함된다. 이 축세포는 무성생식을 통해 벌레 모양의 유생으로 발달하거나, 또는 난자와 정자를 생산하여 자가수정을 통해 섬모가 있는 난형 유생을 생성할 수 있다.[8] ''Dicyema'', ''Pseudicyema'', ''Dicyemennea''의 세 가지 속(genus)이 존재한다. 분자생물학적 증거는 이 문이 후구동물에서 유래했음을 시사한다.[9][10]

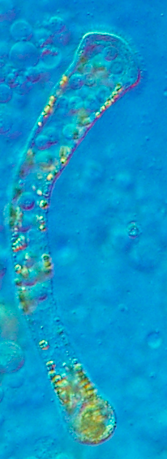

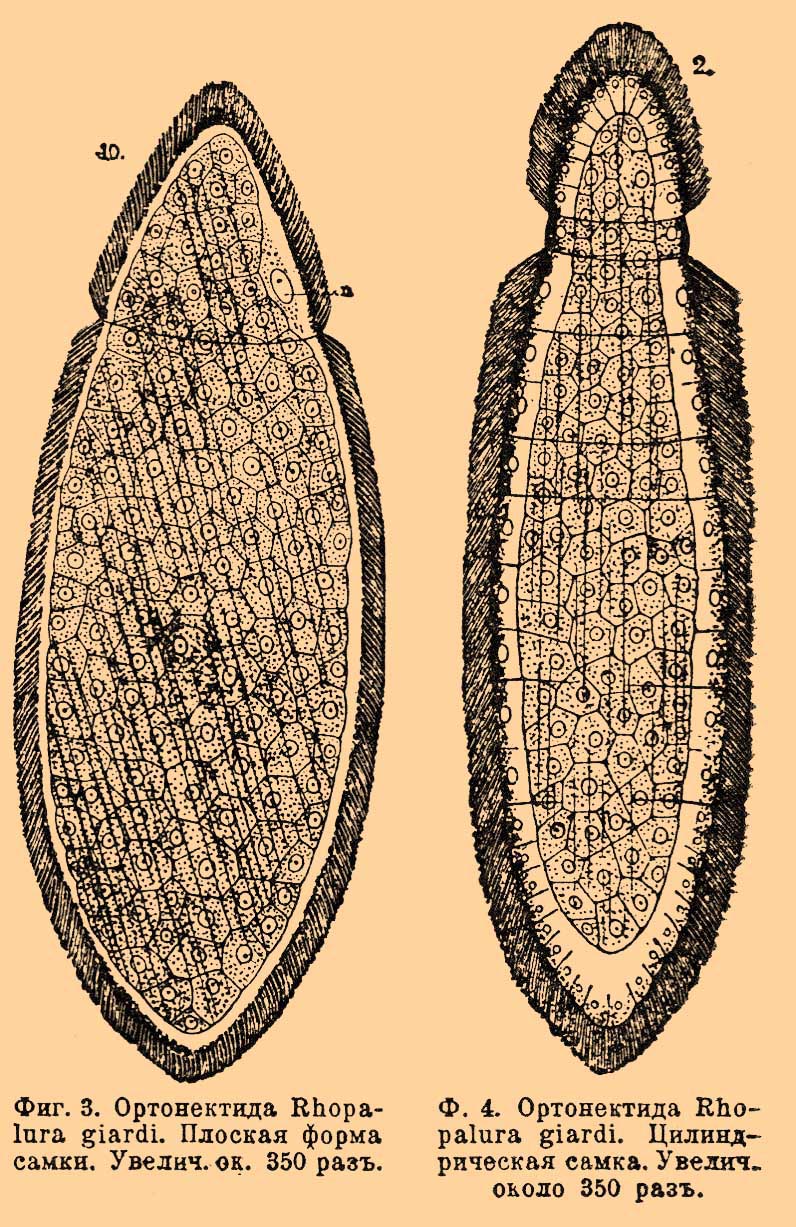

Orthonectida는 조직 공간, 생식선, 생식비뇨기낭 등 다양한 해양 무척추동물의 체강에서 발견된다. 이 병원체는 여러 종의 숙주에서 생식능력을 상실하게 만든다.[11] 가장 잘 알려진 것은 뱀불가사리 기생충이다. 다핵의 합포체 단계는 생식선의 조직과 공간 내에 서식하지만, 팔로 퍼질 수도 있다. 이는 불가사리의 난소와 알을 파괴하여 생식능력을 상실하게 만든다(수컷 생식선은 일반적으로 영향을 받지 않는다). 플라스모디움의 단계는 단순한 분열에 의해 더 많은 플라스모디움으로 발달한다. 어느 시점에서 유성 생식을 한다. 합포체는 자웅이주성(수컷 또는 암컷)이지만, 어린 합포체는 융합하여 수컷과 암컷 모두를 만들 수 있다. 수컷은 섬모가 있고 암컷보다 작다. 암컷과 수컷은 불가사리를 떠나 바다에서 교미한다. 꼬리가 있는 정자가 암컷에 들어가 수많은 난자를 수정한다. 각 난포낭은 작은 섬모가 있는 유생을 생성하며, 이 유생은 다른 불가사리로 이동한다.

이 종 중 하나인 ''Intoshia linei''의 게놈이 시퀀싱되었다.[12] Orthonectids는 퇴화된 환형동물일 수 있다.[6][13]

van Beneden (1876)는 중생동물의 몸에 대해 일부 또는 전 세포에 섬모가 보이는 외배엽과, 하나 또는 여러 개의 세포로 이루어지고 생식세포를 생성하는 내배엽으로 구성된다고 기술했다.[15] 기저막, 간충직 및 체강은 보이지 않는다.[15] 생식은 무성생식과 유성생식이 관찰된다.[15]

Hyman (1940)의 정의에 따르면, 중생동물은 생활사의 일부 또는 전부를 합포체의 체표층이 하나 또는 여러 개의 생식세포를 둘러싸는 다세포성 내부 기생충이다.[16] 복잡한 생활사를 가지며, 무성생식과 유성생식의 세대가 세대교번한다.[16] 후생동물 중의 한 무리로 여겨지며, 체세포의 표층과 내부의 생식세포로 이루어진 무강포배 stereoblastula 구조를 가진 다세포 동물로 간주된다.[16]

4. 분류

중생동물은 크게 디시에미다(Dicyemida)와 오르토네크티다(Orthonectida)의 두 그룹으로 분류된다. 플라코조아(Placozoa)와 모노블라스토조아(Monoblastozoa)도 때때로 중생동물에 포함되기도 한다.

모노블라스토조아는 19세기에 단일 종에 대한 기록이 있었으나 이후 관찰되지 않아, 많은 연구자들이 실제 존재하는 그룹인지 의심하고 있다.[6] 기록에 따르면 이 동물은 단일 조직층을 가지고 있었다.[7]

디시에미다목과 오르토네크티다목에 대한 자세한 내용은 각 하위 문서를 참조.

4. 1. 디시에미다목 (Dicyemida)

오징어와 문어의 신관에서 발견되는 중생동물로, 크기는 수 밀리미터 정도이며 20~30개의 세포로 구성되어 있다. 여기에는 앞쪽의 부착 세포와 축세포(axial cell)라 불리는 긴 중앙 생식 세포가 포함된다. 이 축세포는 무성생식을 통해 벌레 모양의 유생으로 발달하거나, 또는 난자와 정자를 생산하여 자가수정을 통해 섬모가 있는 난형 유생을 생성할 수 있다.세 가지 속(genus)이 존재하는데, ''Dicyema'', ''Pseudicyema'', ''Dicyemennea''이다.

분자생물학적 증거는 이 문이 후구동물에서 유래했음을 시사한다.[9][10]

두족류(낙지 및 오징어류)의 신낭에 기생(편리공생[22])하고 있다. 몸 크기는 수 mm이며[18], 몸을 구성하는 세포는 다세포동물 중에서 가장 적은 수[21]의 선형동물과 같은 동물이다. 전 세계의 두족류 약 25속에서 3과 8속 약 140종의 꼬마두더지벌레가 확인되었다.[18] 현재는 독립된 문 '''꼬마두더지벌레문'''으로 분류되는 경우가 많다.

1839년, 독일의 아우구스트 크로온[19]은 꼬마두더지벌레의 존재를 상세히 기록했다.[20] 1849년, 스위스의 알베르트 폰 켈리커는 생활사에 두 종류의 유생이 있다는 점에서 이를 Dicyema|디키에마la라고 명명했다.[20] 그 후 1876년, 벨기에의 연구자 에두아르 벤 베넨[20]은 디키에마속 Dicyema|디키에마la를 포함한 여러 속을 새로운 목 Dicyemides|디키에미데스la에 포함시켰고,[20] 중생동물을 설립하여 그 안에 두었다.

네마토젠 및 롬보젠이라고 불리는 꼬마두더지벌레의 성체는 일반적으로 1개의 축세포와 20개 정도의 체피세포로 구성된다.[21] 근육 조직, 소화기 등 조직이나 기관이라고 부를 수 있는 구조는 없으며,[21] 주요 기관은 생식선뿐이다. 그러나 생식 형태에 무성생식과 유성생식이 있기 때문에[22], 생활환은 복잡하다. 무성생식의 경우, 무성생식하는 성체(네마토젠)와 선형 유생으로 사이클을 형성한다.[23] 개체군 밀도가 증가하면 유성생식을 시작하고, 롬보젠이라고 불리는 성체에서 적하형 유생이 발생하여 새로운 숙주에 도달하여 감염된다.[23][22]

4. 2. 오르토네크티다목 (Orthonectida)

오르토네크티다(Orthonectida)는 다양한 해양 무척추동물의 체강 등에서 발견되는 기생충이다. 이들은 여러 종의 숙주에게 생식 능력 상실을 일으킨다.[11] 가장 잘 알려진 것은 뱀불가사리 기생충으로, 불가사리의 난소와 알을 파괴하여 생식 능력을 상실하게 만든다(수컷 생식선은 대개 영향을 받지 않는다).[11]플라스모디움 단계는 단순 분열로 더 많은 플라스모디움을 생성하며, 어느 시점에서 유성 생식을 한다. 합포체는 자웅이주성(수컷 또는 암컷)이지만, 어린 합포체는 융합하여 수컷과 암컷 모두를 만들 수 있다. 수컷은 섬모가 있고 암컷보다 작다. 암컷과 수컷은 불가사리를 떠나 바다에서 교미한다. 꼬리 있는 정자가 암컷에 들어가 수정하며, 각 난포낭은 섬모가 있는 유생을 생성하여 다른 불가사리로 이동한다.[11]

Intoshia linei라는 종의 게놈이 시퀀싱되었으며,[12] 오르토네크티다는 퇴화된 환형동물일 수 있다.[6][13]

1868년, 케퍼슈타인(Wilhelm Moritz Keferstein)에 의해 편형동물 '''Leptoplana tremellaris'''에서 처음 관찰되었고, 1877년 지아르(Giard)에 의해 오르토네크티다(Orthonectida)가 명명되었다.[15]

현재까지 직영충은 전 세계적으로 2과 5속 약 25종이 알려져 있지만, 일본에서는 다지카(田近)에 의해 아케시(厚岸)산 와충에서 '''Ciliocincta akkeshiensis''' (다지카, 1979) 1종만이 기재되어 있다.[24][14]

직영충의 대부분은 암수딴몸이며 성적이형을 보인다.[24] 수정은 암컷의 체내에서 일어나고, 나선난할을 한다.[24] 체표면은 큐티클로 덮여 있으며, 그 아래에 단층의 피부세포가 있고, 체내에는 생식세포가 있다.[15][14] 피부세포와 생식세포 사이에는 미분화된 근육세포의 분화가 관찰되며, 근섬유를 포함하는 수축세포가 생식세포를 둘러싸고 있다.[15] 피부세포는 크기가 다른 세포로 구성되지만, 크기가 같은 세포들이 옆으로 규칙적으로 배열되어 마치 고리를 쌓아 올린 것처럼 보인다.[14] 앞쪽으로 향하는 섬모가 있는 체앞부의 1~수 고리는 전추(anterior cone), 섬모가 없는 체뒷부의 1~수 고리는 후추(posterior cone)라고 불린다.[14]

5. 논란이 되는 분류군

디시에미다(Dicyemida)와 오르토네크티다(Orthonectida)는 중생동물의 두 주요 그룹이다. 이 외에도 플라코조아(Placozoa)와 모노블라스토조아(Monoblastozoa)가 때때로 중생동물에 포함되기도 한다.

모노블라스토조아는 19세기에 단일 종에 대한 기록만이 남아있고, 그 이후로는 관찰되지 않아 많은 연구자들이 실존 여부에 의문을 제기하고 있다.[6] 기록에 따르면, 이 동물은 단 하나의 조직층만 가지고 있었다고 한다.[7]

5. 1. 플라코조아 (Placozoa)

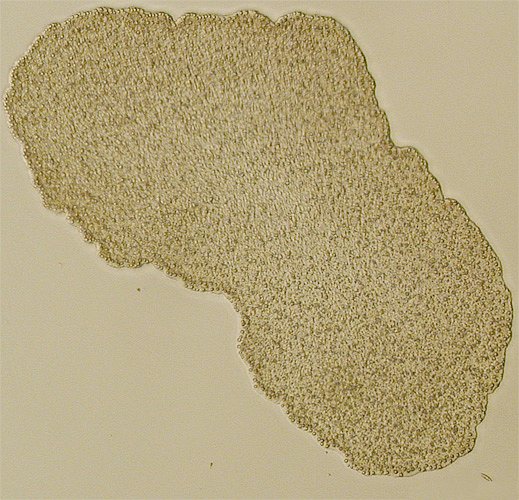

'''트리코플락스'''(''Trichoplax adhaerens'')와 '''트렙토플락스'''(''Treptoplax reptans'')는 판 모양의 다세포 동물이다. 트리코플락스속에는 1종이 알려져 있으나, 트렙토플락스속의 ''Treptoplax reptans''는 최초 발견 이후 다시 발견되지 않아 그 존재가 의심받고 있다.[15] 트리코플락스(''Tri. adhaerens'')는 세계 각지의 따뜻한 해역 연안에서 발견되며, 일본에서는 시라하마와 오키나와에서 발견되었지만, 이 종이 전 세계에 널리 분포하는 종인지는 확실하지 않다.[15] 현재 트리코플락스는 '''판형동물문'''에 속한다.

트리코플락스(''Tri. adhaerens'')는 1883년 프란츠 아일하르트 슐체가 오스트리아 그라츠의 해수 수조에서 발견했고, 트렙토플락스(''Tre. reptans'')는 1895년 프란체스코 사베리오 몬티첼리가 나폴리 해양 연구소의 해수 수조에서 발견했다.[15][26] 트리코플락스는 과거 히드로해파리(''Eleutheria krohni'')의 플라눌라 유생으로, 트렙토플락스는 히드로해파리(''Eleutheria claparedei'')의 플라눌라 유생으로 여겨지기도 했다.[15] 2003년 캐벌리에-스미스와 차오는 형태적 유사성과 18SrDNA 염기서열 비교를 통해 이들이 자포동물과 관련이 있다고 추정했지만, 같은 해 엔더와 쉬어워터[27]가 트리코플락스와 자포동물의 미토콘드리아 16SrRNA 이차 구조를 비교한 결과 자포동물과의 관련성은 부정되었다.[15] 1971년 그렐은 이들을 판형동물문 (''Placozoa'')으로 분류했고,[15] 현재도 이 분류가 받아들여지고 있다. 오랫동안 판형동물문은 트리코플락스 1속 1종으로 여겨졌지만, 2017년 ''Hoilungia hongkongensis''[28], 2019년 ''Polyplacotoma mediterranea''[29]가 새로 기재되었다.

트리코플락스는 등과 배의 구분은 있지만, 좌우 구분은 없다.[15] 등쪽 상피 세포에는 유적을 포함하는 세포가 있으며, 등쪽과 배쪽 상피 사이에는 근섬유를 가진 간충직 세포가 존재한다.[15] 그렐과 루트만(1991)에 따르면, 이 간충직 세포는 간충직 세포끼리 또는 등·배쪽 상피와 시냅스 결합과 유사한 접착 방식으로 연결되어, 다른 후생동물에서 신경 세포가 담당하는 세포 간 정보 전달과 근육 세포가 담당하는 수축 기능을 함께 수행한다.[15]

5. 2. 모노블라스토조아 (Monoblastozoa)

모노블라스토조아는 19세기에 기록된 단일 종에 대한 기술로, 이후에는 관찰되지 않고 있다. 따라서 많은 연구자들은 모노블라스토조아가 실제 존재하는 그룹인지에 대해 의심하고 있다.[6] 기록에 따르면, 이 동물은 단일 조직층만 가지고 있었다.[7]5. 3. 기타 분류군

디시에미다(Dicyemida)와 오르토네크티다(Orthonectida) 외에 때때로 중생동물에 포함되는 다른 그룹으로는 플라코조아(Placozoa)와 모노블라스토조아(Monoblastozoa)가 있다.모노블라스토조아는 19세기에 기록된 단일 종에 대한 기술로 이후 관찰되지 않아 많은 연구자들이 실제 그룹인지 의심하고 있다.[6] 기술된 바에 따르면, 이 동물은 단일 조직층만 가지고 있었다.[7]

'''사리넬라''' (''Salinella salva'')는 1892년 Johannes Frenzel이 기재한 생물로, 길이 약 2mm의 동물로 단층의 체피세포가 장을 둘러싸는 주머니 모양의 구조를 가지고 있다.[15] 단형종이다. 아르헨티나 코르도바 지방의 암염으로 만든 2% 염수에서 발견되었으나, 그 이후로 재발견되지 않아 '''그 존재 자체가 의심받고 있다'''.[15] 단일 세포층으로 이루어진 체제 때문에 van Beneden이 정의한 중생동물과는 성질이 다르므로 다른 문으로 분류해야 한다는 의견이 있으며, 사리넬라를 '''단배엽동물''' (''Monoblastozoa'')이라고 부르는 연구자도 있다.[15]

현존하는 후생동물의 몸은 아무리 간단한 구조라도 기본적으로 내배엽과 외배엽의 두 층의 세포층으로 구성되지만, Frenzel이 기재한 사리넬라는 단층의 체피세포가 장을 둘러싸는 주머니 모양의 구조를 가지고 있다.[15] 등배 및 전후의 구별이 있으며, 등쪽 체피세포의 외표면에는 강모가 있고, 배쪽 체피세포의 외표면에는 섬모가 있다.[15] 배쪽의 앞뒤 끝에는 각각 입과 항문이 열려 있으며, 입 주위에는 긴 수염 모양의 감각 강모가 나 있고, 항문 주위에는 긴 가시 모양의 강모가 나 있다.[15] 체강은 장에 해당하며, 그 내표면 전체에는 섬모가 있다.[15] 생식은 주로 종분열에 의한 무성생식이지만, 두 개체가 종종 접합하여 시스트를 형성한다.[15] 이 시스트 내의 일부 세포가 유리되어 그로부터 개체가 형성된다고 생각되고 있다.[15] 사리넬라는 다세포 동물이지만, Frenzel (1892)이 그린 스케치와 개체가 접합하는 생식 방법으로 보아 섬모충류 섬모충강의 스티로니키아가 연상된다.[15]

6. 계통 및 진화

진화 과정에서 원생동물과 후생동물의 중간 형태로 여겨졌지만, 현재는 퇴화되거나 단순화된 후생동물로 간주된다. 중생동물의 섬모를 가진 유생은 흡충류의 미라시디움과 유사하며, 내부 증식은 흡충류의 포자낭에서 일어나는 과정과 비슷하다.[4][5] 중생동물의 DNA는 낮은 GC 함량(40%)을 가지고 있다. 이 양은 섬모충류와 유사하지만, 섬모충류는 이핵성 경향이 있다. 다른 학자들은 중생동물을 환형동물, 플라나리아, 유형동물을 포함하는 그룹과 관련짓는다.

정자충류는 매우 퇴화된 근육 및 신경계를 가지고 있으며, 몇몇 세포만으로 구성되어 있지만, 현재까지 디시엠미다목에서는 근육 세포나 뉴런이 발견되지 않았다. 다른 동물과 비교하면, 편형동물(플라나리아 등)이나 척삭동물(멍게, 척추동물 등)과 같이 삼배엽이 아니라 이배엽으로 보인다. 그 외 자포동물(해파리, 산호 등)과 유즐동물(빗해파리 등)이 이배엽이지만, 이들 생물이 방사대칭인 것에 반해, 중생동물은 좌우대칭적이다. 또한, 마찬가지로 기관의 분화가 보이지 않는 동물로 해면동물이 있지만, 이것은 다른 동물과 비교하기가 어려울 정도로 독특하다.

중생동물의 계통적 위치에 대해서는 명확한 공통된 견해가 없다. 분자생물학적 계통 분석에서는 중생동물이 삼배엽동물에 속한다는 결과가 얻어지고 있다. 이 결과는 편형동물 등의 삼배엽동물이 기생 생활에 의해 특수화되었다는 설과, 원시적인 삼배엽동물이라는 설로 나뉜다. 어느 쪽이든 중생동물은 다계통이라는 생각이 인정되고 있으며, 중생동물은 이매패충을 포함하는 이배엽동물문과 직영동물문의 두 가지로 크게 나뉘는 추세이다.

참조

[1]

논문

The phylogenetic position of dicyemid mesozoans offers insights into spiralian evolution

2017-05-29

[2]

논문

The Phylogenetic Position of Rhopaluva ophiocomae (Orthonectida) Based on 18s Ribosomal DNA Sequence Analysis

http://mbe.oxfordjou[...]

2013-03-14

[3]

논문

Trichoplax adhaerens: discovered as a missing link, forgotten as a hydrozoan, re-discovered as a key to metazoan evolution

https://www.research[...]

2002-12-00

[4]

논문

The structure of the muscular and nervous systems of the male ''Intoshia'' ''linei'' (Orthonectida)

https://onlinelibrar[...]

2019-00-00

[5]

논문

Dicyemida and Orthonectida: Two Stories of Body Plan Simplification

2019-00-00

[6]

보고서

Orthonectids are highly degenerate annelid worms

2018-04-03

[7]

논문

Parasite within the new phylogeny of eukaryotes

https://www.research[...]

2002-07-00

[8]

논문

The parasites on cephalopods: A review

https://www.biodiver[...]

1983-06-30

[9]

논문

Molecular markers comparing the extremely simple body plan of dicyemids to that of lophotrochozoans: insight from the expression patterns of ''Hox'', ''Otx'', and ''brachyury''

2009-09-00

[10]

논문

Phylogenetic Analysis of Dicyemid Mesozoans (Phylum Dicyemida) From Innexin Amino Acid Sequences: Dicyemids Are Not Related to Platyhelminthes

2010-06-00

[11]

서적

Invertebrate Zoology

Holt-Saunders International

1982-00-00

[12]

논문

The Genome of Intoshia linei Affirms Orthonectids as Highly Simplified Spiralians

2016-07-11

[13]

논문

Orthonectids Are Highly Degenerate Annelid Worms

2018-06-18

[14]

서적

無脊椎動物の多様性と系統(節足動物を除く)

白川ら

2000-00-00

[15]

서적

(제목 없음)

2004-00-00

[16]

서적

(제목 없음)

1940-00-00

[17]

서적

(제목 없음)

1990-00-00

[18]

서적

動物学の百科事典

日本動物学会

2018-00-00

[19]

논문

Ueber das Vorkommen von Entozoëne und Krystallablagerungen in den schwammigen Venenanhangen einiger Cephalopoden

1839-00-00

[20]

서적

(제목 없음)

1876-00-00

[21]

서적

(제목 없음)

1996-00-00

[22]

서적

(제목 없음)

2010-00-00

[23]

서적

(제목 없음)

2000-00-00

[24]

서적

(제목 없음)

2010-00-00

[25]

웹사이트

Monoblastozoa - Oxford Reference

https://www.oxfordre[...]

2019-12-04

[26]

논문

''Treptoplax reptans'' n.g., n.sp.

1893-00-00

[27]

논문

Placozoa are not derived cnidarians: evidence from molecular morphology

http://mbe.oxfordjou[...]

2003-01-00

[28]

논문

A taxogenomics approach uncovers a new genus in the phylum Placozoa

https://www.biorxiv.[...]

2017-10-13

[29]

논문

Polyplacotoma mediterranea is a new ramified placozoan species

https://www.cell.com[...]

2019-03-04

[30]

논문

Orphan Worm Finds a Home: ''Buddenbrockia'' is a Myxozoan

http://mbe.oxfordjou[...]

2002-06-01

[31]

논문

''Buddenbrockia'' Is a Cnidarian Worm

2007-07-06

[32]

논문

Eine neue Mesozoenart (''Buddenbrockia plumatellae'' n. g. n. sp.) aus ''Plumatella repens'' L. und ''Pl. fungosa'' Pall.

1910-00-00

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com