홍가신

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

홍가신은 조선 중기의 문신으로, 1541년에 태어나 1615년에 사망했다. 그는 이몽학의 난 진압에 기여하여 청난공신에 책록되었으며, 임진왜란 시기에는 의병을 일으키고 파주 목사를 역임했다. 청렴하고 강직한 성품으로, 형조판서와 개성부 유수를 지냈다. 저서로는 《만전집》과 《만전당만록》 등이 있다. 사후에는 이기일원론을 옹호하고 불교와 노장 사상을 배격한 사상가로 평가받는다. 관련 문화재로는 보물 제1815호인 홍가신 청난공신 교서 및 관련 고문서와 충청남도 문화재자료 제405호인 홍가신 초상이 있다.

홍가신은 청렴하고 욕심이 적었으며, 직분을 다하려 힘써 맡은 직책마다 치적이 있었다고 실록에 기록되어 있다. 그는 스스로 자명을 남겨 자신을 "오동나무에 명월이요, 버드나무에 청풍 같았다"고 짧게 자평했으며, 이몽학의 난 진압에 참여했다는 사실을 간략하게 서술하여 후대인들의 요란한 평가를 경계했다.

2. 생애

2. 1. 초기 생애 (1541년 ~ 1571년)

2. 1. 1. 출생과 가계

장원서 장원(掌苑署掌苑) 홍온(洪昷, 사후 이조참판과 이조판서, 의정부 영의정에 거듭 추증)과 흥양 신씨(興陽申氏, 군수 신윤필(申允弼)의 딸) 사이의 아들로 태어났다. 동생은 홍경신(洪慶臣) 등이 있다.

어머니는 홍가신을 낳고는 분만(分娩) 직후 출산 후유증으로 위독해지자 여러 날 동안 신씨의 병을 돌보느라 어린 그를 돌볼 겨를이 없어서 며칠간 돌보지 못하고 방치되어 그의 가족들은 그가 죽었으리라 보았다. 며칠 뒤 신씨 부인의 병이 조금 차도가 있어서, 우연히 이불을 열고 보니 얼굴에 정채(精彩)가 돌아 모두 이상하게 여겼다 한다. 어머니 흥양신씨가 죽고 아버지 홍온은 성씨와 재혼하였다. 그는 계모 성씨도 친어머니처럼 받들어 모셨다.

8세 때에 아버지 홍온의 앞에서 시를 지어서 선보였는데, "조나라의 성벽에 갑자기 한신의 깃발이 서네.(趙壁忽竪韓信幟)"라 하였다. 아버지 홍온이 기특하게 여겼으며 얼마 뒤부터 《소학(小學)》을 시작으로 《논어(論語)》, 《맹자(孟子)》 등의 여러 경서(經書)를 읽었고, 사서육경 외에도 독서를 좋아하여 춘추전국시대의 여러 자(子)의 문집, 그밖에 여러 저명 문집(文集) 등을 읽었다. 필법(筆法)과 시장(詩章)이 힘이 있었다 한다. 그의 일가는 증조부 홍한의 위업을 이을 아이라고 보고 그에게 기대를 걸게 되었다.

그는 날마다 새벽에 일어나 세수하고 의관을 정리한 뒤 머리 빗고 가묘(家廟)에 인사드렸는데, 나중에 나이들어서도 새벽에 일어나자마자 씻고 의관정제 후 가묘에 참배하는 것을 부지런히 하여 하루도 거르고 하지 않는 일이 없었다. 제사에는 반드시 친히 찬구(饌具)를 잡고서 직접 하였고, 자제나 하인에게 대신 대행(代行)하게 하지 않았다. 그 이유를 두고 그는 "어버이를 섬기고 제사 받드는 일을 어찌 남을 시켜서 하겠는가?"라고 하였다.

2. 1. 2. 수학과 청년기

어려서 초당 허엽(草堂 許曄)의 문하에서 글을 배웠다. 한번은 허엽의 문하에서 동료들과 함께 글을 배울 때, 마침 이황(李滉)이 허엽을 방문하여 그를 가리키며 "학생 가운데 몇 번 째 검은 옷을 입은 아이는 누구인가?"하며 한참 동안 주목하였다.

그는 문장(文章)과 사예(詞藝)를 좋아하였는데, 그 시문(詩文)은 대개 중국 전한(前漢)의 반고(班固)와 당나라 두보(杜甫)를 본받아 배우려고 했었다. 그러다 습정 민순(習靜 閔純)의 문하에서 배우며 비로소 문장은 작은 재주라 여겨, 유교성현(聖賢)의 학문을 배우고자 하였다. 민순에 대해 평하기를, 주자가 이연평(李延平)을 기린 말을 인용하여 주자께서 '연평 선생은 온화하고 겸손하며 정성스럽고 후덕하여 주위 사람이 오랫동안 함께 있어도 그 분의 한계를 볼 수 없으니, 참으로 대단한 군자이시다.'고 하였는데, 이 말이 선생의 덕행과 서로 부합된다.(溫謙慤厚, 人與之處, 久而不見其涯, 蔚然君子人也。此言與其德行相符云)' 하였다.

뒤에 다시 이황이 한성에 체류중일 때 이황의 한양 집을 찾아가 그에게도 가르침을 받았다. 친히 이황으로부터 의형(儀形)과 음지(音旨)를 받들었으므로, 그 관감(觀感)을 얻은 유익함이 많았다고 한다. 이때부터 더욱 각고(刻苦)로 노력하여 부화(浮華)함을 버리고, 본질에 충실하려 하여 날마다 《심경 (心經)》, 《근사록 (近思錄)》과 주자서(朱子書)를 외우면서 마음속으로 명심하며 힘써 수행(修行)하는 바탕으로 삼았다. 이후 그는 그날 행할 수 있는 좋은 행실은 반드시 명백하고 통쾌하게 했으며, 공도(公道)를 따르고 편사(偏私)는 끊으려고 힘쓰면서 세상의 분화(芬華)와 성색(聲色), 화리(貨利)는 두려워하며 피하였으며 이를 보면 마치 자신이 더럽혀지는 것처럼 여겼다.

관례(冠禮)를 행한 뒤에는 그 시대의 이름난 인물, 자제들을 찾아 교류하였다. 일찍이 알성시(謁聖試)에 응시해서 편(篇)은 아직 성취되지 않고 답안을 제출할 시한은 다되자, 같이 응시한 그의 한 친구가 그에게 우리나라 사람의 명작(名作)을 모방하여 써서 내라고 권하였으나 그는 응하지 않았다. 답을 다 쓰고 났을 때에는 시간이 이미 지난 후였다. 거둔 답안 가운데 넣으려고 하자 그가 정색하며 말하기를 "지금 출신(出身)하여 임금을 섬기려고 하는데, 먼저 옳지 못한 일을 해서 임금을 속이면 되겠는가?" 라며 거절하였다.

나이 17, 18세 때 계모 성씨(成氏)가 병이 나자 극진히 병구완을 하였다. 그는 의원을 찾아가 간절한 말로 약(藥)을 물으나 쉽게 구하지 못하는 약이었다. 그러나 간절한 말로 약(藥)을 찾으니 나중에 의원이 그 성효(誠孝)에 감격하여 다른 사람에게 말하기를, 어버이 병환에 와서 약을 묻는 사람이 어찌 한정이 있겠는가만, 지성으로 사람을 감동시키기로는 홍 수재(洪秀才)만한 자가 없다고 하였다.

1567년(명종 22년) 진사시에 합격하여 진사가 되었다. 이후 과거 시험을 보지 않았는데, 이유를 알 수 없으나 광해군일기의 졸기에 의하면 그는 일찍부터 과거 시험을 단념하였다 한다. 1567년(명종 22년)에 유생이 되어 성균관에 입학, 성균관 유생으로 수학하였는데 이때 그는 말과 행동을 번번이 옛 법도에 맞게 하자, 같이 수학하는 이들 혹은 보는 사람들이 그를 보고 더러 웃었지만 그는 변함없이 행동하였다.

2. 2. 관료 생활 (1571년 ~ 1610년)

2. 2. 1. 초기 관료 생활과 지방관 근무

1571년(선조 4년) 학행으로 천거받아 기대정(奇大鼎) 등과 함께 강릉 참봉(康陵參奉)에 제수되었고, 1573년(선조 6년) 12월에는 산림으로 6품에 승서되었다. 1574년(선조 7년)에는 재행(才行)이 뛰어나다는 이유로 예빈시주부(禮賓寺主簿)에 임명되었다가 얼마 뒤 형조좌랑(刑曹佐郞)으로 옮기고, 이후 사헌부지평을 지냈다.

1574년(선조 7년) 가을 부여현감으로 부임하였다. 대민 정책을 펼치는 한편 그는 여가에 독서하면서, 지역의 젊은이들과 이웃 고을의 선비들을 장려하여 학문을 가르쳤다. 와서 배우려는 자가 있으면 받아들여 직접 가르쳤다. 한편 부여현은 백제(百濟)의 옛 도읍지였으므로 그는 특별히 백제의 충신(忠臣) 성충(成忠), 흥수(興首), 계백(階伯)을 모신 사당을 세웠으며, 고려 말기의 정언 석탄 이존오(李存吾)가 신돈(辛旽)의 권력남용을 규탄, 배척(排斥)하다가 일찍이 이곳에 유배와서 유배살이를 한 일이 있어 이존오 역시 추가로 배향하였다. 이 일이 알려지자 조정에서는 특별시 사액(賜額)을 내려 의열사(義烈祠)라 사액하였다. 또 낙화암(落花巖) 가에다 작은 집 하나를 지어 이은정(吏隱亭)이라 이름 짓고 지역의 학자들, 문인들이 모여서 학문을 담론하고, 시문을 연마하게 하니 한두 학자들이 오다가 나중에 여러 학자들이 찾아와 소요 자적(逍遙自適)하게 되었다. 지역에 문풍을 진작시킨 뒤, 임기만료하게 되어 사헌부지평으로 임명되어 돌아가자 부여현 백성들이 청을 올려 그를 연임(連任)시켜 주기를 청하였지만 청이 받아들여지지 않자, 송덕비를 세우고 시가(詩歌)를 새겨 특별히 기념하였다.

언관으로 있을 때 그의 친구가 이조에 있으면서 인물을 제대로 천거하지 못하자, 그는 조금도 용서하지 않고 이 친구를 탄핵하여 파면시켰다. 1578년(선조 11) 6월 분양(分養)한 말을 길들이지 않은 일로 추고받고 스스로 사직하였다.

1579년(선조 12년) 계모상으로 사직하고 3년상을 하였는데, 3년상을 하면서 의절(儀節)을 하나같이 예제(禮制)대로 하였다. 상복을 벗고는 동생 홍경신과 차마 서로 떠나지 못하고 마침내 3년상을 하던 곳에 집을 짓고 같은 원장(垣墻) 안에서 살았다.

1583년(선조 16년) 동인과 서인의 갈등으로 송응개(宋應漑)와 허봉(許篈) 등 여러 사람이 이이(李珥)를 탄핵하면서 이이가 불교승려라고 성토하였다. 이들은 이이를 비판하면서 이이가 장삼입은 승려(緇髡)가 되었다는 과거를 들먹이면서 비판, 배척했고, 그는 이를 두고 이는 군자(君子)가 할 언론(言論)이 아니라며 송응개, 허봉 등을 비판하였다.

1583년(선조 16년) 여름 사헌부장령(司憲府掌令)이 되었다가 1584년(선조 17년) 안산군수(安山郡守)로 부임하였다. 안산군수 재직 중 지방관 근무성적 고과를 최상(最上)으로 받아 수원부사(水原府使)로 영전하였다. 1588년 수원부사로 있을 때 구황(救荒)의 치적을 쌓아 표창을 받았다. 그러나 1588년 조헌 등이 상소를 올려 그를 허봉의 일당으로 비토하기도 했다. 1589년(선조 22년) 정여립의 모반 사건이 발생, 기축옥사로 확대되자 그는 평소 겨울 정여립(鄭汝立)과 가까이 지냈다는 이유로 백유함(白惟諴) 등의 탄핵을 받아 사직하고, 몇 년 동안 집에서 지냈다.

그는 정여립과 가깝게 지냈지만, 정여립의 박학다식에 대해 비판적이었고 잡서를 많이 읽었다 하여 독서인이라 보기는 힘들다는 의견을 드러내기도 했다.

2. 2. 2. 임진왜란과 이몽학의 난

1592년(선조 25년) 4월 임진왜란이 일어나 4월 30일 선조가 피난을 결심하고 파천(播遷)하였는데, 그는 집이 가난하여 말이 없어 임금의 어가를 호종하지 못하고 걸어서 고양(高陽)으로 갔지만 어가는 이미 떠났으므로, 항상 관서쪽을 바라보며 눈물을 흘렸다 한다. 1592년 가을, 남양(南陽)으로 가서 의병을 일으켜 기포(機捕)를 세우고, 향인(鄕人) 자제들을 거느리고 왜적과 교전하여 이겨, 왜적의 수급(首級)을 참획(斬獲)하였다.

그뒤 파주목사(坡州牧使)에 제수되자 지역의 이름있는 인사에게 의병을 인계하고 파주로 부임하였다.

1593년(선조 26년) 5월 11일 파주목사에 임명, 부임하였다. 당시 파주는 서남(西南)으로 통하는 길목이라 임진왜란 중 혹심한 병화(兵禍)를 입었는데, 이때 명나라 장수가 파주 경내에 들어왔으나 병사들을 이틀 동안을 굶기자, 크게 화를 내면서 새 목사가 오기를 기다리고 있었다. 홍가신이 부임하여 이르러 명함(名銜)을 들이고 만나기를 청하자 명나라 장수가 공의 의도(儀度)가 비범한 것을 보고는 즉시 읍(揖)하면서 말하기를 '고을에 군량이 부족한 것은 모두 고을의 기강이 해이하고 서리(胥吏)들의 죄이다.'하니, 공이 공수(拱手)하며 사례하기를, '죄가 실로 목사에게 있으니, 목사가 어찌 감히 죽기를 사양하겠습니까?'하였다. 그러자 명나라 장수가 두 손을 들면서 말하기를 무릇 인정(人情)은 모두 잘못된 것을 남에게 미루려고 하기 마련인데, 지금 대인(大人)만은 유독 그렇지 않으니 남보다 훨씬 어질다고 하였다.

바로 그는 파주목사로 부임하자마자, 혼란스러운 파주의 민심을 수습하고 병화로 엉망이 된 지역을 재건, 복구하였다. 동시에 체찰사부에 통보하여 쌀 수백 곡(斛)을 얻어 급히 명나라 구원군의 굶주림을 해결하였다. 얼마 뒤 서생(書生)인 그가 군무(軍務)를 맡아 적을 막는 것이 합당하지 못하다고는 조정의 의논에 따라 파주목사직에서 체직되고 무신(武臣)을 대신 임명되었다. 그가 파주를 떠나는 날 고을 백성들이 노소 없이 나루까지 나와 울부짖다가 돌아갔다 한다. 면직된 뒤 호우(湖右)로 가서 우거하였는데, 이때 온집안 식구가 굶주렸지만 그는 전혀 개의치 않았다.

1593년(선조 26년) 선조의 어가가 환도(還都)하자 그는 만언소(萬言疏)를 올려 학교(學校)의 규모 및 난리가 일어나게 된 이유와 회복할 대책 세우기를 상소하였다. 이듬해 봄 특지(特旨)로 홍주목사(洪州牧使)를 제수되었다. 이때 김응남(金應南)이 다른 사람에게 말하기를 "내가 처음에 홍모(洪某)의 상소문을 보고는 나도 모르게 몸이 오싹해져 터럭이 일어났다. 그런데도 선조께서 그에게 죄를 주지 않았을 뿐만 아니라 큰 고을을 제수하니 가위 훌륭한 임금에 훌륭한 신하라 하겠다."라고 하였다.

이때 광해군(光海君)이 감무(監務)가 되어 전주(全州)를 거쳐 홍주에 도착했는데, 광해군을 따르며 호위하는 문무 관원들이 각자 처자를 끌고 다니며 갖가지로 민폐를 끼치거나, 토색질을 하였다. 홍주에서 광해군을 시종하는 내시, 관원들이 위세를 부리려 하자 그는 일체 억제하고 광해군에게 전하여 못하도록 막았으며, 법과 공무에 따라 지급하는 외에 사사로이 1문(文)의 돈도 주지 못하도록 향리들을 단속하자, 궁인(宮人)들과 내시(內侍) 무리들이 그를 미워하여 유언비어(流言蜚語)를 퍼뜨려 비방하였지만 그는 끄떡도 하지 않았다.

임진왜란이 쉽게 해결되지 않고 명나라, 일본간의 협상 타결의 기미가 보이지 않자, 바닷가의 지방관들은 다투어 선박을 마련해 자기 가족들을 만일의 사태때 피신시키려 했지만 그는 유독 전혀 그런 일을 하지 않았다. 사람들이 혹 그 까닭을 물으면 그는 "혹시 불행한 일이 있게 되면 나는 나라를 위해 죽고 처자는 나를 위해 죽을 것이거늘, 어찌 미리 몸을 온전히 하여 처자를 보호할 계책을 하겠는가?"하자, 듣는 자들이 감탄하였다 한다.

1596년(선조 29년) 명나라 사신 이종성(李宗誠), 양방형(楊邦亨)이 일본의 도요토미 히데요시를 제후로 봉하여 회유하는 일로 조서(詔書)를 가지고 조선에 왔다. 이때 그가 원접사의 차관(差官)으로 임명되어 접대(接待)업무를 맡아 전의현(全義縣)으로 갔다. 이때 관찰사 이하 각고을 수령들이 모두 이르러 길목에 열좌(列坐)해 있었다. 명나라 장수가 자기 마음에 들지 않는 일이 있어 군교(軍校)를 풀어 마구 위협하자 여러 수령들이 모두 놀라 도망쳐 숨자, 그는 홀로 무릎을 꿇고 엄숙하게 앉아서 꼼짝하지 않았다. 한 명나라 관인(官人)이 한참 주시하다 군교를 꾸짖어 물러가게 하고는 지필(紙筆)을 찾아 써서 전하여 보였는데, 그는 명나라 사신의 장서기(掌書記) 장방달(張邦達)이었다. 장방달은 내가 천하의 선비를 본 것이 많지만 공과 같은 자는 드물다 하고는 인하여 앞으로 와서 무릎을 쓰다듬으며 말하기를, 매번 그렇게 무릎을 꿇고 앉아 있으면 고통스럽지 않은가?라고 하며 일으켜세웠다. 이때부터 그는 명나라 사신들과 끊임없이 왕래하였는데 특히 장방달은 그에게 은근한 정을 나타냈으며, 작별하면서는 예물을 보내 주었다. 장방달은 문장을 잘하고 사람의 관상을 잘 보던 인물이기도 했다 한다.

1596년(선조 29년) 7월 16일 다시 홍주목사에 재임명되었다.

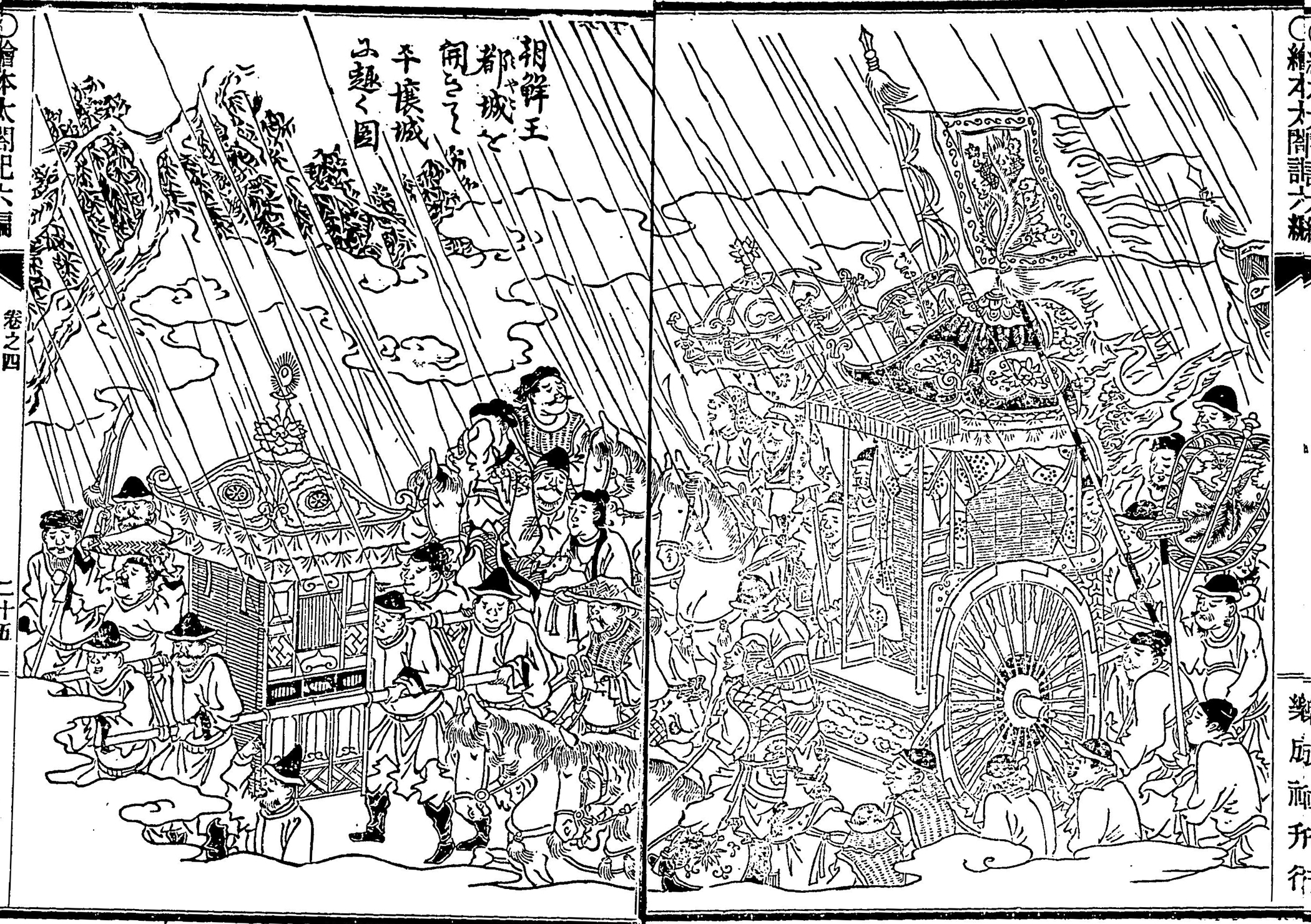

그해 가을 충청도에서 왕족 출신으로 추정되는 이몽학(李夢鶴)이 민심의 동요를 틈타 거병, 어리석은 백성을 꾀어 무리를 이룬 것이 1만여 명이나 되었다. 충청도 내 여섯개군(郡)을 함락시키고 두 수령을 사로잡은 뒤 경성(京城)으로 향하려 하자 인근지역이 혼란에 빠졌다. 당시 홍주목의 당시 병력은 수백 명에 불과했는데 성(城)이 작고 낮아서 의논하는 자들이 그에게 성을 버리고 임금에게 가서 근왕(勤王)하기를 권하였다. 그가 탄식하기를 "나라를 지키는 신하는 성곽(城郭)이나 봉강(封疆)에서 죽는 것이 옛날의 제도이다. 내가 명을 받고 이 땅을 지키는데, 급하다고 해서 어찌 떠나겠는가?"라고 하였다. 또 이때 일부 인사들은 그에게 처자를 내보내 피하도록 권하였으나 그는 모두 듣지 않으며 성밖에 있는 자손과 친척을 다 성안으로 불러 모아 문을 닫고는 함께 죽을 뜻을 보이자, 여러 사람들의 마음이 더욱 굳게 되었다.

이에 사졸을 나누어 성을 지킬 계책을 세웠다. 수군절도사 최호(崔湖)가 진(鎭)에 있으면서 그에게 영(營)으로 오라는 격문(檄文)을 보내자 그가 따르지 않으면서 말하기를, "홍주는 호서의 목구멍과 같은 곳인데 내가 한 걸음만 물러나도 적이 반드시 이긴 시세를 타게 될 것이다." 하고는 오히려 수군절도사 최호를 그곳으로 오게 해 함께 주성(州城)을 지키자고 하니, 최호가 따라서 남포(藍浦)와 보령(保寧)의 현감과 군사들을 인솔, 군사를 거느리고 홍주로 도착하였다.

그는 수사 최호와 성을 나누어 지키면서, 최호에게는 온전한 곳을 주고 자신은 틈이 있는 곳을 맡아 친히 군사들을 독려하고, 그릇을 들고 음식을 나누어주며 죽음으로써 지킬 것을 맹세하자 군사들이 감격하여 눈물을 흘렸다. 며칠이 지나 이몽학 군이 홍주에 도착, 보루를 압박해 진을 치고 세 곳에 나누어 주둔하여 혹 말을 달려 돌진하여 위세를 보이기도 하고, 혹은 흩어져서 홍주성을 포위하는 형상을 지으며 갖가지로 공갈하였다.

그는 성안에서 조용히 아무 소리를 내지 못하게 하고, 망루(望樓)를 엄히 하고, 병력의 부오(部伍)를 정돈하여 침범할 수 없는 형세를 보이니 적이 계책이 궁해지고 기가 꺾여 머뭇거리며 물러가려고 하였다. 날이 저물고 비가 내리자 적이 동네 사이로 흩어지면서 매우 소란해졌다. 공이 말하기를, "오합지졸(烏合之卒)인 적도(賊徒)들이 소란을 떠니 격파할 수 있다."하고는 관아 울타리를 뜯어내고 무고(武庫)에 보관된 대나무로 횃불을 만들어 성첩(城堞)을 지키는 군졸에게 주고 또 궁노수(弓弩手)를 수백 명을 선발해 성을 나가 볏논 속에 매복해 있게 하면서 경계하며 성안에서 불을 들어 신호하기를 기다린 뒤. 밤중이 되어 홍주성 성첩을 지키는 자들이 세 번 불을 들어 신호를 보내고 또 성 위에서 화전(火箭)을 쏘아 이몽학군이 머물고 있는 막사를 불태우자 거센 바람을 타고 불길이 맹렬하게 솟았다. 이때 그는 성안에서 북을 울려 위세를 돋우니 천지가 진동해서 이몽학군이 놀라 소요하였다.

그때 그가 보낸 궁노수 수백 명이 일시에 모두 일어나 활을 쏘아 이몽학군을 사살하자, 이몽학군은 크게 패주(敗走)하기 시작하였다. 그는 효장(驍將) 박명현(朴名賢) 등을 보내 패주하는 이몽학군을 추격해 모조리 사살했다. 이때 도주하던 이몽학을 그 부하 임억명(林億明)이 배신하여 사살, 이몽학의 목을 베어 죽여 그에게 바쳐 난은 종결되었다.

2. 2. 3. 전란 이후 관직 생활

광해군이 감무(監務)가 되어 전주를 거쳐 홍주에 도착했는데, 광해군을 따르며 호위하는 문무 관원들이 민폐를 끼치거나 토색질을 하였다. 홍주에서 광해군을 시종하는 내시, 관원들이 위세를 부리려 하자 그는 일체 억제하고 광해군에게 전하여 못하도록 막았으며, 법과 공무에 따라 지급하는 외에 사사로이 1문(文)의 돈도 주지 못하도록 향리들을 단속하자, 궁인(宮人)들과 내시(內侍) 무리들이 그를 미워하여 유언비어(流言蜚語)를 퍼뜨려 비방하였지만 그는 끄떡도 하지 않았다.

임진왜란이 쉽게 해결되지 않고 명나라, 일본간의 협상 타결의 기미가 보이지 않자, 바닷가의 지방관들은 다투어 선박을 마련해 자기 가족들을 만일의 사태때 피신시키려 했지만 그는 유독 전혀 그런 일을 하지 않았다. 사람들이 혹 그 까닭을 물으면 그는 "혹시 불행한 일이 있게 되면 나는 나라를 위해 죽고 처자는 나를 위해 죽을 것이거늘, 어찌 미리 몸을 온전히 하여 처자를 보호할 계책을 하겠는가?"하자, 듣는 자들이 감탄하였다 한다.

1596년(선조 29년) 명나라 사신 이종성(李宗誠), 양방형(楊邦亨)이 일본의 도요토미 히데요시를 제후로 봉하여 회유하는 일로 조서(詔書)를 가지고 조선에 왔다. 이때 그가 원접사의 차관(差官)으로 임명되어 접대(接待)업무를 맡아 전의현으로 갔다. 관찰사 이하 각고을 수령들이 모두 이르러 길목에 열좌(列坐)해 있었다. 명나라 장수가 자기 마음에 들지 않는 일이 있어 군교(軍校)를 풀어 마구 위협하자 여러 수령들이 모두 놀라 도망쳐 숨자, 그는 홀로 무릎을 꿇고 엄숙하게 앉아서 꼼짝하지 않았다. 한 명나라 관인(官人)이 한참 주시하다 군교를 꾸짖어 물러가게 하고는 지필(紙筆)을 찾아 써서 전하여 보였는데, 그는 명나라 사신의 장서기(掌書記) 장방달(張邦達)이었다. 장방달은 내가 천하의 선비를 본 것이 많지만 공과 같은 자는 드물다 하고는 인하여 앞으로 와서 무릎을 쓰다듬으며 말하기를, 매번 그렇게 무릎을 꿇고 앉아 있으면 고통스럽지 않은가?라고 하며 일으켜세웠다. 이때부터 그는 명나라 사신들과 끊임없이 왕래하였는데 특히 장방달은 그에게 은근한 정을 나타냈으며, 작별하면서는 예물을 보내 주었다. 장방달은 문장을 잘하고 사람의 관상을 잘 보던 인물이기도 했다 한다.

1596년(선조 29년) 7월 16일 다시 홍주목사에 재임명되었다. 홍주목사에서 체직되어 떠날 때 행장(行裝)이 쓸쓸하여 집안에 조석 끼닛거리가 없어, 홍주 백성들이 그에게 특별히 보리 수십 곡(斛)을 보내 주었으나 그는 받지 않다가 굳이 청한 연후에야 1곡만 남겨 두고 나머지는 홍주목으로 되돌려보냈다. 이때부터 선조가 여러 차례 벼슬을 내렸으나 모두 사양하고 나아가지 않다가 1600년(선조 33년) 첨추(僉樞)에 임명되자 사은(謝恩)하고 부임하였다.

얼마 후 해주 목사에 제수되었는데, 이때 어느 재상이 선조(選曹)의 한 낭관을 통해 해주가 근무하기 어려운 험지라고 그에게 귀띔해주었다. 그러나 그는 어려운 일을 하는 것이 신하의 직분(職分)이라 답하고는 결국 해주로 부임하였다. 해주에 부임하자 아전이 수령이 처음 도임하게 되면 먼저 여러 궁을 찾아뵌 다음 취임한다 하였지만 그는 따르지 않고 먼저 해주목사로 부임한 후에 여러 궁을 찾아뵈었다. 해주목사 재직 시 향리가 전에는 반드시 별도로 여러 궁에 진헌(進獻)하는 물건이 있고, 또 왕자와 의빈(儀賓)을 위로하는 예(禮)를 베풀었다고 하자, 그는 마침내 해주목사직을 임기를 채우지 못하고 사직하고 되돌아왔다.

1601년(선조 34년) 5월 행 부호군에 제수되었으며, 공신 녹훈 도감에서 그를 다시 녹훈하고, 서용의 명령이 내려지자 이해 5월 21일 그는 상소를 올려 도감혁파와 자신의 서용을 취소해줄 것을 청하였지만 선조가 듣지 않았다.

1602년(선조 35년) 이몽학의 난을 진압한 공로로 청난공신에 책록되어 영원군(寧原君)에 봉해졌다. 명을 받고 한성에 가서 상소하여 사양하였다. 그는 두 번이나 공신책록을 사양하는 상소를 올렸지만 선조가 허락하지 않고 공신에 책록하였으며, 바로 장례원판결사(判決事)를 제수하였다. 이후 주역(周易)을 교정하는 주역교정청(周易校正廳)에 참여하여 당상(堂上)에 겸직되었고, 형조참판으로 전직했다가 강원도관찰사에 제수되었는데, 이때 공신 도감(都監)에서 아직 공신 녹훈(錄勳)을 마치지 못했다고 아뢰어 강원도관찰사 부임이 보류되고, 곧 체직되었다. 얼마 후 한성부 우윤 겸 금오당상(漢城右尹兼金吾堂上)이 되었다.

금오 당상(金吾堂上)이 되었을 때, 어떤 정승이 임진왜란 당시 일본군에게 함락되어 붙잡히면서 일본군에게 스스로를 신하라 일컬었다 하여 누군가 이를 목격하여 증언, 임진왜란 때의 일로 죄를 입고 유배되었다가, 그 아들이 상소해서 방귀 전리(放歸田里)해 주기를 빌자 조정에 내려 이 대신의 석방을 청하였다. 여러 당상들이 인정(人情)에 끌려 그 청을 따르려고 했는데 그가 윤기(倫紀)에 관계된 죄라 하여 반대하자 그 일이 마침내 중지되었다.

한번은 한재(旱災)가 들어 원옥(冤獄)을 다스리게 되었는데, 한 고관이 뇌물을 받고 이 정승을 풀어주려다가 일이 발각되어 신문(訊問)하게 되었다. 그는 말하기를 법으로 보아 뇌물 수수의 죄는 절대 용서해서는 안된다며 거절했다. 뇌물을 준 고관의 형이 그와 인척간 이어서 평소 좋게 지냈는데, 이 인척이 그를 찾아와 동생을 위해 울면서 애원(哀願)하자 그는 그 뜻을 슬프게 여겨 울먹이면서도, 사사로운 정(情)으로 공의(公議)를 덮을 수 없다며 끝내 들어주지 않았다.

1604년(선조 37년)에 자헌대부(資憲大夫)로 승품(陞品)되자 그는 사양하였으나 선조가 이를 허락하지 않았다. 얼마 후 형조판서에 임명되고 경연특진관으로 경연에 입시(入侍)하였다. 그때에 선조가 오랜 동안 병석에 누워 신하들이 다투어 약방문(藥方文)을 올렸다. 그러나 그는 약방문 대신 선조에게 진언하기를, "옛사람이 말하기를 병을 고치는 것은 나라를 다스리는 것과 같아서 임금이 바르면 나라가 다스려지듯 마음이 오장 육부(五臟六腑)와 모든 맥(脈)의 주인이 됩니다. 그러니 모름지기 마음을 깨끗하게 갖고 욕심을 적게 해 병의 본원(本源)을 기르면 모든 병을 고칠 수 있으니, 한갓 약이(藥餌)만으로 해서는 안 됩니다." 하니, 듣는 사람들이 모두 비유를 잘했다 하였다.

형조판서로 있으면서 불법을 저지른 궁노 몇 명을 붙잡아 곤장을 쳐서 죽였다.

1605년(선조 38년) 가을에 한성과 경기도에 홍수가 나서 물에 떠내려가 죽은 사람과 가축이 매우 많았다. 그가 특별히 입대(入對)하여 재변을 부른 까닭을 매우 간절하게 말하였는데 그때 오억령이 함께 경연(經筵)에 입시했다가 나와서 사람들에게 말하기를, 진언한 바가 간절한 맛이 있었으니, 참으로 독서(讀書)한 사람이라 하였다. 이때에 그는 이미 벼슬에서 물러나 쉴 뜻을 두고 있어 사람들에게 말하기를, "우리나라 사대부들이 나이가 되어도 일찍이 벼슬을 사양하고 물러나는 자가 없으니, 너무 심하게 부끄러운 줄을 모른다"고 하였다.

1603년 7월 21일 개성부유수로 나갔는데, 개성의 고사(故事)에 매양 조사(詔使)가 도착하면 쓸 은과 인삼을 도착하기 전에 미리 저자에서 사들여 관고(官庫)에 보관해 두었다가 사용하였다. 그가 개성부에 부임하여 재물은 기름진 것이어서 가까이하면 사람을 더럽힌다며 장사꾼으로 하여금 예단(禮單)의 숫자를 헤아린 뒤, 해당 사령이 도착할 때에 임하여 사들여 쓰도록 하면서 아전들이 관여하지 못하게 하여, 백성들이 매우 편리하게 여겼다.

여러 궁노들이 세력을 믿고 강탈(强奪)하며 각 궁에서 소유한 토지인 궁전(宮田)이 있는 곳마다 나타나, 이런저런 요구를 하여 백성들이 살아가지 못하게 되었다. 그가 지방관으로 부임할 때는 궁노들이 민폐나 강탈같은 행동을 하면 한결같이 법으로 다스려, 이때부터 궁노들이 두려워 피하면서 그의 임지에는 접근하지 못하였다. 이보다 앞서 그가 형조판서로 있으면서 불법을 저지른 궁노 몇 명을 붙잡아 곤장을 쳐서 죽인 일이 있어, 대개 궁노나 향리들이 이를 알고 그를 더욱 꺼렸다. 1603년 8월 30일 경연특진관에 제수되었다.

2. 3. 은퇴와 죽음 (1610년 ~ 1615년)

1605년(선조 38년) 3월 12일 형조판서에 임명되고 3월 14일 정헌(正憲)으로 가자되었으며 경연특진관을 겸하였다. 그해 12월 10일 다시 개성부유수에 임명되었다가 1606년 8월 25일 사직하고 영원군으로 전직되었다.

그는 일찍이 화공(畵工)에게 중국 당나라 도연명(陶淵明, 도잠(陶潛))의 귀거래도(歸去來圖)를 그려달라 부탁하여, 이를 벽에 걸어놓고 아침 저녁으로 눈여겨볼 거리로 삼았었는데, 이때 가을 풍병에 걸려, 병으로 인해 상소하여 사직을 청하자 선조가 이를 허락하였다. 그는 그날부로 바로 예성강(禮成江)에서 배를 타고 황해를 거쳐 그의 전토가 있는 아산(牙山)으로 내려갔다.

1607년(선조 40년) 봄 선조가 각 공신(功臣)들을 불러 공신에게 연회를 베풀면서 선조의 분부로 부름을 받았지만 그는 병 때문에 조정에 나아가지 못하고 사양하는 차자(箚子)를 올려 사례하였다. 이때 그는 16자(字)로써 풍유(諷諭)의 글을 만들어 올렸다.

1607년 여름, 그는 당나라, 송나라의 구례(舊例)에 의해 치사(致仕)하기를 청하였지만 선조가 허락하지 않았다. 1607년 가을, 풍비질환(風痺疾患)을 심하게 앓자 선조가 직접 의원을 보내 병구완하며 약물(藥物)을 보내니, 그가 감격하여 눈물을 흘리며 진사(陳謝)하였다. 1608년(선조 41년) 선조가 승하하자 그는 와병중인데도 통곡하며 실려 가서 도성에 들어가 선조의 빈소에 임곡(臨哭)하고 돌아왔다.

광해군이 즉위하자 이후 장례원정, 한성부우윤 겸 지의금부사 등을 지냈다. 광해군 즉위 초년에 우복 정경세(愚伏 鄭經世)의 구언(求言)에 응하여 그는 봉사(封事)를 올려 왕실 외척들과 권귀(權貴)들이 권력을 남용하려 한다며 이들을 물리칠 것을 상소했다가 광해군의 진노를 사서 크게 견책(譴責)하려고 하였다. 그가 이 소식을 듣고는 '호오(好惡)는 공평하게 하고 직언(直言)을 받아들이라'고 다시 상소문을 올리며 이해를 구하자, 광해군은 이는 특정 당여(黨與)를 옹호하기 위해 한 말이 아니냐며 그를 의심하였다.

1610년(광해군 2년) 9월 오현(五賢)의 문묘종사(文廟從祀)가 있었다. 종래 문묘에 모셔 오던 선현들 외에 새로 김굉필, 정여창, 조광조, 이언적, 이황을 문묘에 모시는 결정을 내린 것이다. 이때 5현 종사에서 조식이 제외되자 정인홍(鄭仁弘)은 사직상소를 올리면서 그는 이언적(李彦迪)과 이황(李滉)의 문묘종사가 부당하다고 말하였다. 도리어 그는 이황이 스승 조식을 비난했던 것을 언급하며 스승 조식을 변호하였다.

이때 정인홍이 회재 이언적과 이황을 비판하자 경외의 많은 선비들이 번갈아 글을 올려 배척하면서 남명 조식(南冥 曺植)을 비판했다. 그러자 그는 조식까지 비판하는 것은 옳지 않다며 이는 장사꾼이나 여자들의 다투는 말과 무엇이 다른가? 다만 두 현인의 도덕(道德)과 행의(行誼)를 밝히면 사설(邪說)은 저절로 잠잠해질 것인데, 어찌 반드시 그렇게까지 해야 하는가? 남명 조식이 세상을 피해 은거한 고치(高致) 역시 훌륭하다 하여 일축시켰다.

1610년(광해군 2년) 형조판서가 되었지만, 나이가 많은 것을 이유로 들어 다시 치사(致仕)를 청하여 광해군의 허락을 받았다. 그러자 심희수(沈喜壽)가 편지를 보내 하례(賀禮)하기를 근세 사대부(士大夫)로 명절(名節)을 보전해서 시종 흠이 없기로는 선생을 으뜸으로 삼아야 한다.'며 칭송하였다. 그는 사직소를 올린 후 바로 배편으로 아산으로 내려왔다. 그는 병으로 와병중인 상태였지만 선비들과 청년, 학생들이 찾아오면 그들에게 글을 가르쳤으며, 자세의 흐트러짐이 없었다.

1610년 겨울에 홍양(洪陽)에 어가가 머물 때의 시종한 공로로 숭정대부(崇政大夫)에 특별 승진되자 간절히 사양했으나 윤허하지 않았다. 그 해 공신 회맹연(會盟宴)에 다시 소환하여 참석하게 했으나, 노병(老病)으로 사양하였다. 그는 병이 위독해졌는데도 병석에 누워서 손수 소세(梳洗)하고, 의관(衣冠)을 정제하고는, 혹 부축을 받아 일어나 옷깃을 단정히 하고 꿇어앉아 정신과 안색이 조금도 변하지 않았다. 1611년 자신이 관직에서 물러났는데도 녹봉을 받는 것은 옳지 못하다며 상소하였지만 광해군은 훈신이라서 주는 것이라며 거절하지 말라 하였다.

만년에 그는 《주역(周易)》 읽기를 즐겨 늦게까지 읽느라 잠드는 일을 잊기까지 하였다. 책상과 자리를 정돈하고 무릎을 모으고 단정히 앉아서 마음을 가라앉히고 시문(試文)의 의미(意味)를 잘 생각하고 그 뜻을 생각하기를 게을리 하지 않았다. 배우러 온 후진(後進)은 재주에 따라 가르쳐 주고, 자신이 미치지 못한 바를 억지로 설명하려 하지 않았다.

저서로는 《만전집 (晩全集)》과 《만전당만록》등이 있다. 1615년(광해군 7년) 봄 병석에 누워 위중하였는데, 그때 마침 부인 재령이씨가 먼저 사망하였다. 병석에서 부인의 죽음을 접하고 슬피 곡읍(哭泣)하느라 병이 더 심해져 그해 6월 14일에 아산의 사제에서 풍병과 노환으로 사망하였다. 운명하는 날은 날이 흐려서 갑자기 우레가 진동하고 번개가 치는 중에 운명했다 한다.

3. 사상과 평가

그는 성리학에도 깊은 관심을 기울여 서경덕과 이황의 문하에서 수학했음에도 이기이원론을 거부하고 이기일원론(理氣一元論)을 옹호하였다. 그는 이(理)와 기(氣)가 우주의 본질로서 서로 순환하며 만물을 생성하고 음양으로 조화, 분리된다고 보아 이기일원론을 주장했다. 어릴 때부터 민순, 허엽, 이황 등에게 재능을 인정받아 사문의 촉망을 받았다.

또한, 그는 사후세계를 허황된 것으로 여겨 불교나 노장 사상을 배격하였다. 인간의 생명을 허무적멸(虛無寂滅)로 보는 불교관과 생사(生死)의 분리(分離)를 주장하는 노자 철학을 비판했다.

4. 저서

5. 가계

증조부는 연산군 때 무오사화로 화를 입은 김종직의 제자 이조참의 홍한(洪瀚)이다. 조부는 조선 최초의 구황서 충주구황절요를 지은 내섬사 판윤 홍윤창이며, 아버지는 장원서 장원을 지낸 홍온이다. 어머니는 흥양신씨(興陽申氏)로, 군수 신윤필(申允弼)의 딸이다. 동생은 홍경신(洪慶臣)이다. 계모는 성씨이다.

부인은 재령이씨(載寧李氏, ? ~ 1615년)로, 별제(別提) 이형(李衡)의 딸이자 관찰사 이맹현(李孟賢)의 4대손이다. 아들로는 현감 홍은(洪檃), 한성부서윤(庶尹) 홍영(洪榮, ? ~ 1624년 4월 20일), 참봉 홍절(洪楶), 증(贈) 참판(參判) 홍비(洪棐), 홍계(洪棨)가 있다. 딸은 남양홍씨로, 사위는 판관 심천정(沈天挺)과 감사 신용(申涌)이다.

충무공 이순신과 사돈관계로, 아들 홍비(洪棐)는 이순신의 사위이다. 아들 홍영은 허성의 사위이다. 손자로는 판서에 오른 홍우원과 태백오현으로 불천위에 오른 학자 홍우정, 청백리의 귀감이 되는 홍우량이 있다.

재종조부는 홍언필과 홍언광이며, 재종숙은 홍섬과 홍담이다.

6. 관련 문화재

홍가신 청난공신 교서 및 관련 고문서는 보물 제1815호로 지정되어 있으며, 홍가신 초상은 충청남도 문화재자료 제405호로 지정되어 있다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com