3·1독립선언서

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

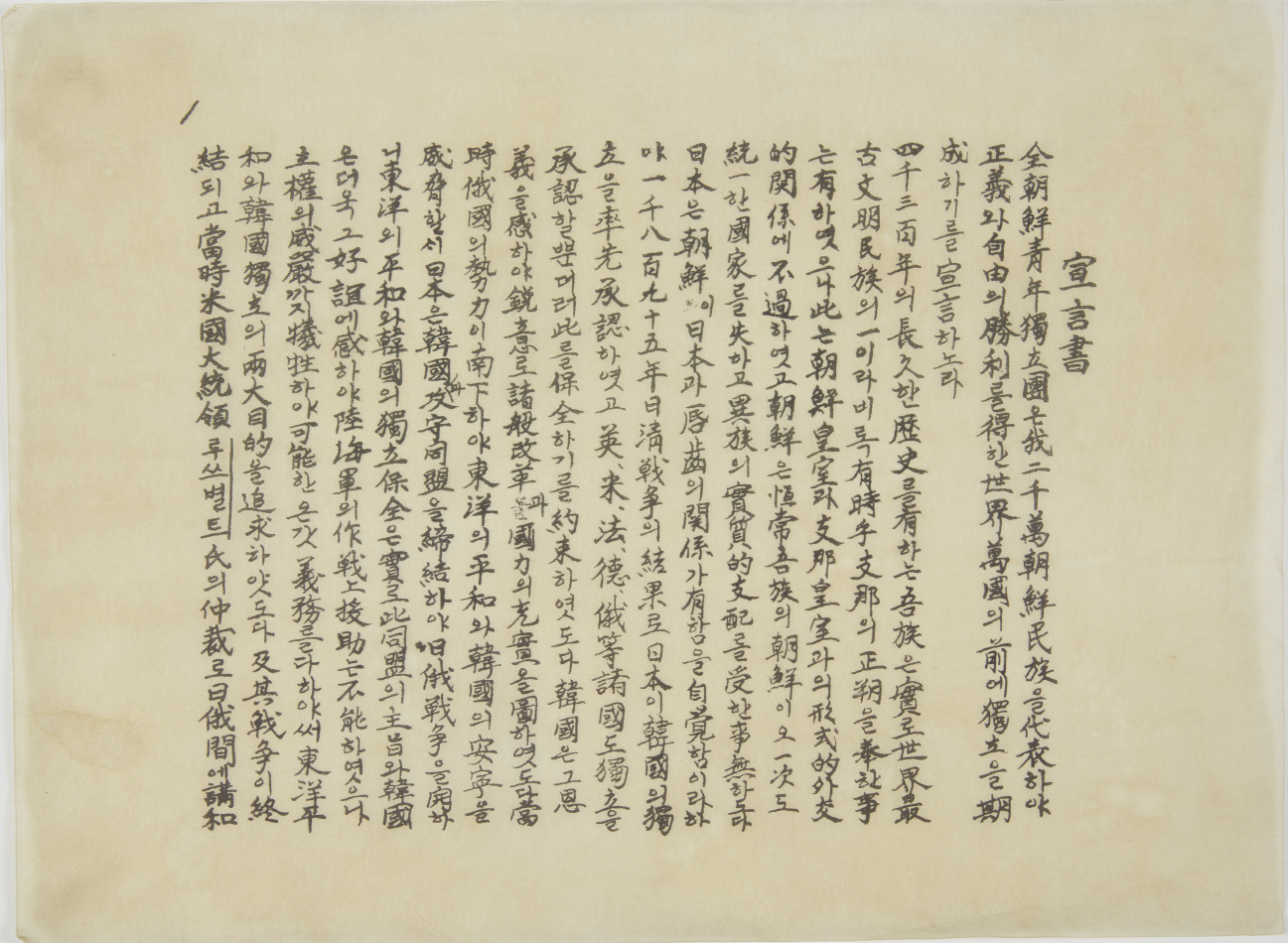

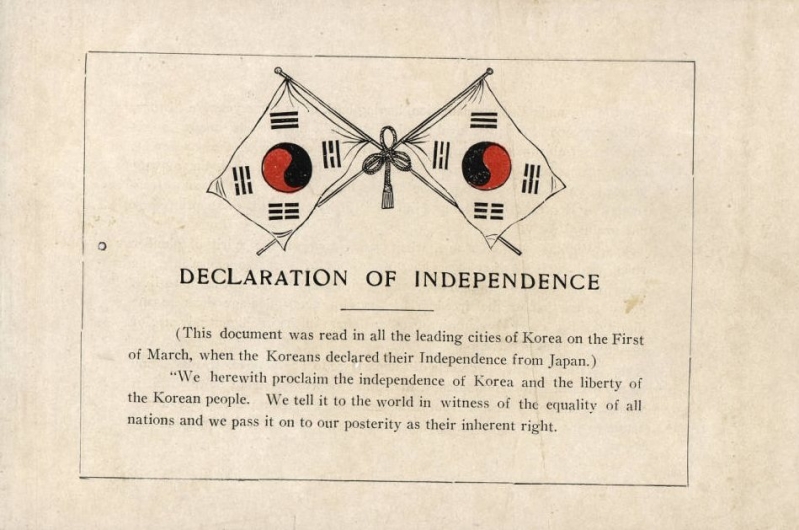

3·1 독립선언서는 1919년 3월 1일 발표된, 최남선이 초안을 작성하고 손병희 등 민족대표 33인이 서명한 독립 선언문이다. 일본의 강제 병합에 항거하여 한국의 독립을 선언하고, 세계 만방에 이를 알리고자 작성되었다. 이 선언은 2·8 독립 선언의 영향을 받아 작성되었으며, 기독교와 천도교 지도자들이 중심이 되어 작성되었다. 3·1 독립선언서는 3·1 운동의 도화선이 되었으며, 대한민국 임시정부 수립에 영향을 미쳤다. 또한, 이 선언에 참여한 독립운동가들은 대한민국 정부로부터 독립유공자 훈장을 받았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1919년 문서 - 바이마르 헌법

바이마르 헌법은 제1차 세계 대전 후 독일 바이마르 공화국에서 제정되어 국민주권, 의원내각제와 대통령제 결합, 진보적인 기본권 보장을 특징으로 했으나, 대통령의 과도한 권한과 비례대표제의 문제점으로 정치적 불안정을 초래하여 나치 집권의 원인이 되었고, 권한 강화 법으로 무력화되었지만 후대 독일 기본법 등에 영향을 주었다. - 한국 독립선언 - 3·1 운동

3·1 운동은 1919년 일본의 무단 통치에 저항하여 시작된 한국의 독립운동으로, 민족대표 33인의 독립선언서 낭독을 시작으로 전국으로 확산되었으며, 일본의 무력 진압으로 많은 사상자를 냈지만 대한민국 임시 정부 수립의 계기가 되었다. - 한국 독립선언 - 2·8 독립 선언

1919년 2월 8일 도쿄에서 재일 조선인 유학생들이 발표한 2·8 독립 선언은 민족자결주의에 입각하여 조선의 독립을 요구하며 3·1 운동의 기폭제가 된 한국 독립운동사의 중요한 사건이다. - 1919년 3월 - 3·1 운동

3·1 운동은 1919년 일본의 무단 통치에 저항하여 시작된 한국의 독립운동으로, 민족대표 33인의 독립선언서 낭독을 시작으로 전국으로 확산되었으며, 일본의 무력 진압으로 많은 사상자를 냈지만 대한민국 임시 정부 수립의 계기가 되었다. - 1919년 3월 - 남해 3·1독립운동

남해 3·1 독립운동은 1919년 4월 경상남도 남해군에서 일어난 항일 독립만세운동으로, 군민들의 적극적인 참여와 저항을 보여주었으나 일본 경찰의 무력 진압으로 희생자를 낳았고, 남해군민의 독립 의지를 고취하고 항일 운동의 토대가 되어 참여자들에게 건국훈장이 추서되었다.

| 3·1독립선언서 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 이름 | 3·1 독립선언서 |

| 로마자 표기 | 3·1 doknipseoneonseo |

| 한자 표기 | 三一獨立宣言書 |

| 유형 | 국가등록문화재 |

| 지정 번호 | 664-1 |

| 지정일 | 2016년 10월 20일 |

| 소유자 | 서울서예박물관 |

| 주소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2406 |

| 추가 정보 | |

| 지정 번호 | 664-2 |

| 소유자 | 이희선 |

| 주소 | 서울 강동구 |

2. 역사적 배경

최남선이 초안을 작성한 3·1 독립선언서는 일본 제국에 의해 '''강제로 병합된 조국'''을 독립시키고자 하는 민족대표 33인의 의지를 담고 있다. 손병희를 비롯한 민족대표 33인은 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획했다.[10]

1919년 3월 1일 오후 2시, 민족대표 33인은 태화관(요릿집)에서 모임을 갖고 한용운이 〈독립선언서〉를 낭독했다. 그러나 이들은 곧 총독부에 전화를 걸어 자진 투옥되었다. 이에 앞서 2월 26일 ‘보성사’에서 2만여 장의 〈독립선언서〉를 인쇄하여 2월 28일에 1,500여 장을 학생들에게 분배하고 나머지를 각처와 각 지방에 배포했다.[10] 탑골공원에서는 정재용이 팔각정 단상에서 독립선언서를 낭독하였다.

3·1 독립선언서는 ‘조선의 독립국임과 조선인의 자주민임을 선언’하고 독립의 당위성을 밝힌 선언서로, 전국적인 만세시위운동으로 확산시키는데 기여했다는 점에서 가치가 있다. 대한민국의 국가등록문화재 제664-1호, 제664-2호로 각각 지정되었다.[9]

제1차 세계 대전 종전 이후 파리 강화 회의에서 논의된 자결권 사상은 3·1 운동에 큰 영향을 주었다.[2] 기독교와 천도교 독립운동 지도자들은 한국 독립을 위한 노력을 결합하면서, 온 한국 민족의 문제라는 연대 의식에서 비롯되었다. 초기에는 일본 정부에 영향력 있는 인사들의 서명을 받은 청원서를 보내는 방식을 택했으나, 자결권(자기결정권)에 대한 더 강력한 표현을 위해 청원서와 독립 선언문을 모두 작성하기로 결정하였다.[2]

2. 1. 2·8 독립 선언

3·1 독립선언서에 앞서, 도쿄의 학생들이 2·8 독립선언을 발표했다. 2·8 독립선언은 대한제국 병합으로 이어진 일본의 기만과 거짓말에 초점을 맞추어 한국인들의 분노와 좌절을 주로 다루었으며, 일본이 한국에 저지른 오랜 기만의 역사를 제시했다.[3] 자유, 정의, 평화와 관련된 사상들은 3·1 운동을 위해 작성된 한국 독립 선언문으로 직접 이어졌다.[4]

그러나 3·1 독립선언서는 2·8 독립선언서보다 내용 제시에 있어서 훨씬 더 온건하고 감정적으로 초연하다는 차이점을 보인다. 최남선은 선언문의 주요 작성자였는데, 일본과 베르사유 회의에 참석한 강대국들의 동정을 얻으려면 선언문의 내용이 온건하고 호소가 평화로워야 한다고 생각했다. 그는 한국인이 단순히 자국의 자유를 되찾고자 할 뿐 반일적인 것이 아니라는 인상을 준다면 세계가 한국 독립을 환영할 것이라고 믿었다.[2]

2. 2. 국내외 정세

제1차 세계 대전 종전 이후 파리 강화 회의에서 논의된 자결권 사상은 3·1 운동에 큰 영향을 주었다.[2] 3·1 운동 선언문의 작성 및 개발은 기독교와 천도교 독립운동 지도자들이 한국 독립을 위한 노력을 결합하면서 시작되었으며, 이는 온 한국 민족의 문제라는 연대 의식에서 비롯되었다. 초기에는 일본 정부에 영향력 있는 인사들의 서명을 받은 청원서를 보내는 방식을 택했으나, 자결권(자기결정권)에 대한 더 강력한 표현을 위해 청원서와 독립 선언문을 모두 작성하기로 결정하였다.[2]도쿄의 학생들이 발표한 2·8 독립선언은 일본의 기만과 거짓말에 초점을 맞추어 한국인들의 분노와 좌절을 표현하였고, 자유, 정의, 평화와 관련된 사상들은 3·1 운동을 위해 작성된 한국 독립 선언문으로 이어졌다.[3][4] 3·1 선언문은 2·8 독립선언보다 더 온건하고 감정적으로 초연한 내용을 담도록 작성되었다.

최남선은 선언문의 주요 작성자로서, 일본과 베르사유 회의에 참석한 강대국들의 동정을 얻기 위해 선언문의 내용이 온건하고 평화로워야 한다고 생각했다.[2]

3. 선언문 작성 및 개발

3·1 독립 선언문 작성 및 개발은 기독교와 천도교 독립운동 지도자들이 한국 독립을 위한 노력을 결합하면서 시작되었다. 이는 온 한국 민족의 문제라는 연대 의식에서 비롯되었다. 초기에는 기독교 지도자들이 일본 정부에 보낼 청원서를 작성하는 것을 선택했지만, 운동이 결합되면서 자결권(자기결정권)에 대한 더 강력한 표현을 보여주기 위해 청원서와 독립 선언문을 모두 작성하기로 결정되었고, 이는 파리 강화 회의의 사상에서 영향을 받았다.[2]

2·8 독립선언은 일본의 기만과 거짓말에 초점을 맞추어 한국인들의 분노와 좌절에 중점을 두었고, 일본이 한국에 저지른 오랜 기만의 역사를 제시했다.[3] 자유, 정의, 평화와 관련된 사상들은 3·1 운동을 위해 작성된 한국 독립 선언문으로 직접 이어졌다.[4]

3. 1. 작성 과정

최남선이 3·1 독립선언서의 초안을 작성했다. 일본 제국에 '''강제로 병합된 조국'''을 독립시키고자 손병희를 비롯한 민족대표 33인은 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획을 세웠다. 33명의 대표는 1919년 3월 1일 오후 2시 태화관(요릿집)에서 회동을 가졌으며 한용운이 〈독립선언서〉를 낭독했다. 이에 앞서 2월 26일 ‘보성사’에서 2만여 장의 〈독립선언서〉를 인쇄하여 2월 28일에 1,500여 장을 학생들에게 분배하고 나머지를 그 밖의 각처와 각 지방에 분배했다.[10]3·1 운동 선언문의 작성 및 개발은 기독교와 천도교 독립운동 지도자들이 한국 독립을 위한 노력을 결합하면서 시작되었다. 이는 온 한국 민족의 문제라는 연대 의식에서 비롯되었다. 초기에는 기독교 지도자들이 일본 정부에 보낼 200~300명의 영향력 있는 인사들의 서명을 받은 청원서를 작성하는 것을 선택했는데, 한국인들이 자신들을 독립 선언에 적합한 인물로 보지 않을 수 있다고 생각했기 때문이다. 그러나 운동이 결합되면서, 자결권(자기결정권)에 대한 더 강력한 표현을 보여주기 위해 청원서와 독립 선언문을 모두 작성하기로 결정되었고, 이는 파리 강화 회의의 사상에서 영향을 받았다.[2]

선언문 작성에 참여한 지도자들은 이것이 한국 독립 선언의 첫 번째 시도가 아니라는 것을 알고 있었다. 도쿄의 학생들이 최근에 2·8 독립선언을 발표했기 때문이다. 2·8 독립선언은 한국 병합으로 이어진 일본의 기만과 거짓말에 초점을 맞추어 한국인들의 분노와 좌절에 중점을 두었고, 일본이 한국에 저지른 오랜 기만의 역사를 제시했다.[3] 자유, 정의, 평화와 관련된 사상들은 3·1 운동을 위해 작성된 한국 독립 선언문으로 직접 이어졌다.[4] 그러나 작성자들이 두 선언문 사이에 설정하려고 했던 가장 큰 차이점은 한국 독립 선언문이 내용 제시에 있어서 훨씬 더 온건하고 감정적으로 초연하다는 것이었다.

최남선은 선언문의 주요 작성자였다. 그는 일본과 베르사유 회의에 참석한 강대국들의 동정을 얻으려면 선언문의 내용이 온건하고 호소가 평화로워야 한다고 생각했다. 그는 한국인이 단순히 자국의 자유를 되찾고자 할 뿐 반일적인 것이 아니라는 인상을 준다면 세계가 한국 독립을 환영할 것이라고 믿었다.[2] 그는 실제로 선언문에 서명하지 않았지만, 작성에 참여한 결과 2년 동안 투옥되었다. 불교 개혁가인 한용운은 선언문 말미에 있는 삼독서(三獨立誓)를 작성했다.[3] 그는 선언문을 수정할 것을 제안했지만, 운동의 다른 지도자들은 이를 거절했다.[5] 손병희는 천도교 지도자로서 그의 재정적 지원과 한국 내 조직적인 추종자 네트워크로 인해 선언문과 전체 독립 운동에 큰 영향력과 중요한 지도력을 행사했다.[3] 선언문 배포, 서명, 낭독 계획은 손병희의 집에서 세워졌다.

3. 2. 참여 인물

최남선이 초안을 작성하였다. 손병희를 비롯한 민족대표 33인은 일본 제국에 '''강제로 병합된 조국'''을 독립시키고자 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획을 세웠다. 33명의 대표는 1919년 3월 1일 오후 2시 태화관(요릿집)에서 회동을 가졌으며, 한용운이 〈독립선언서〉를 낭독했다.[10] 그러나 이들은 곧 총독부에 전화를 걸어 자진 투옥되었다.3. 3. 선언문 내용 및 특징

최남선이 초안을 작성한 3·1 독립선언서는 일본 제국에 의해 '''강제로 병합된 조국'''의 독립을 위해 손병희를 비롯한 민족대표 33인이 세계 만방에 독립을 선언하고 전국에서 독립 만세를 외치기로 계획하면서 작성되었다.[10]3·1 독립선언서는 ‘조선의 독립국임과 조선인의 자주민임을 선언’하고 독립의 당위성을 밝힌 선언서로, 전국적인 만세시위운동으로 확산시키는데 기여했다.[9]

3·1 운동 선언문의 작성 및 개발은 기독교와 천도교 독립운동 지도자들이 한국 독립을 위한 노력을 결합하면서 시작되었다. 이는 온 한국 민족의 문제라는 연대 의식에서 비롯되었다. 초기에는 기독교 지도자들이 일본 정부에 보낼 200~300명의 영향력 있는 인사들의 서명을 받은 청원서를 작성하는 것을 선택했는데, 한국인들이 자신들을 독립 선언에 적합한 인물로 보지 않을 수 있다고 생각했기 때문이다. 그러나 운동이 결합되면서, 자결권(자기결정권)에 대한 더 강력한 표현을 보여주기 위해 청원서와 독립 선언문을 모두 작성하기로 결정되었고, 이는 파리 강화 회의의 사상에서 영향을 받았다.[2]

선언문 작성에 참여한 지도자들은 이것이 한국 독립 선언의 첫 번째 시도가 아니라는 것을 알고 있었다. 도쿄의 학생들이 최근에 2·8 독립선언을 발표했기 때문이다. 2·8 독립선언은 한국 병합으로 이어진 일본의 기만과 거짓말에 초점을 맞추어 한국인들의 분노와 좌절에 중점을 두었고, 일본이 한국에 저지른 오랜 기만의 역사를 제시했다.[3] 자유, 정의, 평화와 관련된 사상들은 3·1 운동을 위해 작성된 한국 독립 선언문으로 직접 이어졌다.[4] 그러나 작성자들이 두 선언문 사이에 설정하려고 했던 가장 큰 차이점은 한국 독립 선언문이 내용 제시에 있어서 훨씬 더 온건하고 감정적으로 초연하다는 것이었다.

최남선은 선언문의 주요 작성자였다. 그는 일본과 베르사유 회의에 참석한 강대국들의 동정을 얻으려면 선언문의 내용이 온건하고 호소가 평화로워야 한다고 생각했다. 그는 한국인이 단순히 자국의 자유를 되찾고자 할 뿐 반일적인 것이 아니라는 인상을 준다면 세계가 한국 독립을 환영할 것이라고 믿었다.[2] 그는 실제로 선언문에 서명하지 않았지만, 작성에 참여한 결과 2년 동안 투옥되었다. 불교 개혁가인 한용운은 선언문 말미에 있는 삼독서(三獨立誓)를 작성했다.[3] 그는 선언문을 수정할 것을 제안했지만, 운동의 다른 지도자들은 이를 거절했다.[5] 손병희는 천도교 지도자로서 그의 재정적 지원과 한국 내 조직적인 추종자 네트워크로 인해 선언문과 전체 독립 운동에 큰 영향력과 중요한 지도력을 행사했다.[3] 선언문 배포, 서명, 낭독 계획은 손병희의 집에서 세워졌다.

4. 종교계의 참여

3·1 독립선언서에는 기독교, 천도교, 불교 세 종교의 지도자들이 서명했다. 독립선언서에는 기독교 지도자 16명, 천도교 지도자 15명, 불교 지도자 2명이 서명했다.[6]

4. 1. 종교 간 연합

3·1 독립선언서 서명자들은 모두 종교 지도자들이었다. 일반적인 상황에서 기독교와 천도교는 일제 강점기에 대해 서로 다른 접근 방식을 취했다. 3·1 독립선언의 구상은 일제 강점기에 대한 비폭력 저항 운동을 시작하고자 했던 기독교 지도자들에 의해 제기되었다. 천도교 지도자들은 일반적으로 일제 강점기에 대해 보다 적극적인 접근 방식을 원했지만, 한국의 최상의 이익을 위해 기독교 지도자들과 연합하는 것이 최선이라고 생각했다.[6] 이들은 함께 비폭력적인 접근 방식을 우선시하여 3·1 독립선언을 통해 자유를 선포했다. 이러한 연합으로 인해 33명의 서명자들은 세 종교로 나뉘었다. 독립선언서에는 기독교 지도자 16명, 천도교 지도자 15명, 불교 지도자 2명이 서명했다.[6] 서명 후, 모든 서명자들은 범죄 혐의로 체포되었다."함이 길과 상당한 시간 동안 의논한 후, 두 사람은 전국의 모든 종교 및 사회 단체들을 모으기로 합의했다. 그러나 그들은 운동의 방식이 비폭력적이어야 한다는 점을 강조했다."[6] 이 인용구는 3·1 운동에서 종교가 갖고 있던 기반을 보여준다.

4. 2. 비폭력 저항 운동

3·1 독립선언서 서명자들은 모두 종교 지도자들이었다. 일반적인 상황에서 기독교와 천도교는 일제 강점기에 대해 서로 다른 접근 방식을 취했다. 3·1 독립선언은 일제 강점기에 대한 비폭력 저항 운동을 시작하고자 했던 기독교 지도자들에 의해 구상되었다. 천도교 지도자들은 일반적으로 일제 강점기에 대해 보다 적극적인 접근 방식을 원했지만, 한국의 최상의 이익을 위해 기독교 지도자들과 연합하는 것이 최선이라고 생각했다.[6] 이들은 함께 비폭력적인 접근 방식을 우선시하여 3·1 독립선언을 통해 자유를 선포했다. 이러한 연합으로 인해 33명의 서명자들은 세 종교로 나뉘었다. 독립선언서에는 기독교 지도자 16명, 천도교 지도자 15명, 불교 지도자 2명이 서명했다.[6] 서명 후, 모든 서명자들은 범죄 혐의로 체포되었다."함이 길과 상당한 시간 동안 의논한 후, 두 사람은 전국의 모든 종교 및 사회 단체들을 모으기로 합의했다. 그러나 그들은 운동의 방식이 비폭력적이어야 한다는 점을 강조했다."[6] 이 인용구는 3·1 운동에서 종교가 갖고 있던 기반을 보여준다.

5. 인쇄 및 배포

최남선이 초안을 작성한 3·1 독립선언서는 1919년 2월 26일 천도교에서 운영하는 인쇄소인 보성사에서 2만 1천여 부가 인쇄되었다.[2] 인쇄된 선언서는 2월 28일 학생들과 각 지방에 배포되었다.[10] 3월 1일 탑골공원에서는 정재용이 팔각정 단상에서 독립선언서를 낭독하였다.

5. 1. 보성사 인쇄

최남선이 초안을 작성했다. 일본 제국에 '''강제로 병합된 조국'''을 독립시키고자 손병희를 비롯한 민족대표 33인은 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획을 세웠다. 2월 26일 천도교에서 운영하는 인쇄소인 ‘보성사’에서 2만여 장의 〈독립선언서〉를 인쇄하여 2월 28일에 1,500여 장을 학생들에게 분배하고 나머지를 그 밖의 각처와 각 지방에 분배했다.[10] [2]선언서 인쇄 과정에서 종로경찰서의 고위 형사 신철(Shin Cheol)이 보성사를 급습하여 선언서 인쇄 사실을 발견했다. 신철은 인쇄를 중단시키고 보성사 사장 이종일(Lee Jong-il) 앞에서 독립선언서를 압수하여 내용을 확인한 후 떠났다. 이종일이 이 사실을 최린에게 보고했고, 최린이 신철을 저녁 식사에 초대하여 침묵을 대가로 돈을 건넨 것으로 알려져 있다. 일본 기록에는 신철이 돈을 받았다고 기록되어 있으나 한국 기록에는 그렇지 않다고 기록되어 있어 서로 상반된 기록이 존재한다. 하지만 신철은 침묵을 지켰고, 이 사건 때문에 시위 날짜가 3월 3일에서 1일로 변경된 것으로 추정된다.

5. 2. 전국 배포

최남선이 초안을 작성하였다. 일본 제국에 '''강제로 병합된 조국'''을 독립시키고자 손병희를 비롯한 민족대표 33인은 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획을 세웠다. 1919년 3월 1일 오후 2시 민족대표 33인은 태화관(요릿집)에서 회동을 가졌으며 한용운이 〈독립선언서〉를 낭독했다.[10] 그러나 이들은 곧 총독부에 전화를 걸어 자진 투옥되었다.이에 앞서 2월 26일 ‘보성사’에서 2만여 장의 〈독립선언서〉를 인쇄하여 2월 28일에 1,500여 장을 학생들에게 분배하고 나머지를 그 밖의 각처와 각 지방에 분배했다.[10] 탑골공원에서는 정재용이 팔각정 단상에서 낭독하였다.

6. 선언 및 낭독

최남선이 초안을 작성한 독립선언서는 일본 제국에 강제로 병합된 조국의 독립을 위해 손병희를 비롯한 민족대표 33인이 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획하면서 시작되었다. 1919년 2월 26일 '보성사'에서 2만여 장의 〈독립선언서〉를 인쇄하여 2월 28일에 1,500여 장을 학생들에게 분배하고 나머지를 각처와 각 지방에 분배했다.[10]

1919년 3월 1일 오후 2시, 민족대표 33인은 명월관에서, 정재용은 탑골공원에서 각각 독립선언서를 낭독하였다. 민족대표 33인은 낭독 후 총독부에 전화를 걸어 자진 투옥되었다. 독립선언서는 '조선의 독립국임과 조선인의 자주민임을 선언’하고 독립의 당위성을 밝힌 내용으로, 전국적인 만세시위운동으로 확산시키는데 기여하였다. 이러한 가치를 인정받아 2016년 10월 20일 대한민국의 국가등록문화재 제664-1호, 제664-2호로 각각 지정되었다.[9]

민족대표 33인 중 16명은 개신교 지도자, 15명은 천도교 지도자, 2명은 불교 지도자였다.[3]

6. 1. 탑골공원 낭독

1919년 3월 1일, 탑골공원에서 정재용이 팔각정 단상에 올라 독립선언서를 낭독하였다.[10]6. 2. 명월관 선언 및 체포

최남선이 초안을 작성했다. 일본 제국에 '''강제로 병합된 조국'''을 독립시키고자 손병희를 비롯한 민족대표 33인은 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획을 세웠다. 1919년 3월 1일 오후 2시, 민족대표 33인은 탑골공원 근처 명월관에서 모임을 가졌으며, 한용운이 〈독립선언서〉를 낭독했다.[2]

7. 선언문 전문

우리는 2천만 대한 국민 대표는 이에 대한 독립과 대한 국민의 자유를 선포한다. 이 선포는 만국의 평등을 증거하며, 우리는 이를 후손에게 불가침의 권리로서 물려준다.[7]

4천 년 역사를 지닌 우리는 새 시대의 각성된 의식에 따라 자녀들에게 영원히 생명과 자유와 행복 추구를 보장하기 위해 이러한 조치를 취한다. 이것은 하나님의 명백한 인도이며 모든 민족의 권리이다. 우리의 자유에 대한 열망은 짓눌리거나 파괴될 수 없다.[7]

수천 년간 독립된 문명을 꽃피운 후, 우리는 14년간의 외세 압제의 고통을 겪었으며, 이로 인해 사상의 자유를 박탈당했고, 우리가 살고 있는 시대의 지적인 발전에 참여할 수 없었다.[7]

미래의 압제로부터 우리와 우리 자녀들을 보호하고, 국가적 열망을 충분히 발휘하며, 영원한 축복과 행복을 보장하기 위해, 우리는 국가 독립의 회복을 최우선 과제로 여긴다.[7]

우리는 일본에 대해 보복심을 품지 않지만, 우리의 시급한 필요는 망가진 나라를 구원하고 재건하는 것이지, 누가 한국의 몰락을 야기했는지 논의하는 것이 아니다.[7]

우리의 역할은 현재 폭력이라는 구시대적 사상에 좌우되는 일본 정부에 영향을 미쳐, 정의와 진리의 원칙에 따라 행동하도록 변화시키는 것이다.[7]

일본에 의한 한국의 강제 병합의 결과는 교육, 상업 및 삶의 다른 모든 영역에서 우리에게 가장 잔혹한 차별이 행해졌다는 것이다. 이러한 잘못이 시정되지 않는다면, 계속되는 억울함은 2천만 한국 국민의 분노를 증폭시키고, 극동을 세계 평화에 대한 끊임없는 위협으로 만들 것이다.[7]

우리는 한국의 독립이 우리 민족의 복지와 행복뿐만 아니라 4억 중국 인민의 행복과 통합을 의미하고, 일본을 현재의 정복자 대신 동양의 지도자로 만들 것이라는 것을 알고 있다.[7]

새로운 시대가 우리 눈앞에 펼쳐진다. 폭력의 낡은 세계는 사라졌고, 과거의 고난 속에서 정의와 진리의 새로운 세계가 탄생했다.[7]

우리는 자유와 행복 추구에 대한 충분한 만족을 원한다. 이러한 희망을 가지고 우리는 앞으로 나아간다.[7]

우리는 다음과 같이 서약한다.[7]

1. 우리의 이러한 노력은 진리, 정의, 생명을 위한 것이며, 국민의 자유에 대한 열망을 알리려는 국민의 요청에 따라 이루어진 것이다. 폭력은 없어야 한다.[7]

2. 우리를 따르는 자들은 매 순간 기쁨으로 이러한 정신을 보여주도록 하자.[7]

3. 모든 일이 단일한 목적으로 이루어지도록 하여, 끝까지 우리의 행동이 명예롭고 올바르게 되도록 하자.[7]

대한국(韓國) 4252년 3월 1일.[7]

국민 대표:[7] 손병희, 길선주, 이필주, 박용성, 김원규, 김병조, 김창준, 권동진, 권병덕, 나용환, 나염흡, 백춘양, 양헌목, 이요두르, 이갑성, 이명룡, 이승희, 이천훈, 이천일, 임의환, 박준상, 박희도, 박동원, 심홍식, 심석구, 오세창, 오화윤, 전주수, 제송모, 제인, 한용운, 홍병기, 호기조.

8. 영향 및 유산

3·1 독립선언서는 전국적인 만세시위운동을 확산시키고 대한민국 임시 정부 수립에 기여했다.[9][10] 또한, 그 가치를 인정받아 2016년 10월 20일 대한민국의 국가등록문화재 제664-1호와 제664-2호로 지정되었다.[9]

8. 1. 대한민국 임시정부 수립

3·1 운동은 대한민국 임시 정부 수립의 직접적인 계기가 되었다.[9][10]8. 2. 독립운동의 확산

최남선이 초안을 작성했다. 일본 제국에 '''강제로 병합된 조국'''을 독립시키고자 손병희를 비롯한 민족대표 33인은 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획을 세웠다. 1919년 3월 1일 오후 2시 민족대표 33인은 태화관(요릿집)에서 회동을 가졌으며 한용운이 〈독립선언서〉를 낭독했다.[10] 그러나 이들은 곧 총독부에 전화를 걸어 자진 투옥되었다.이에 앞서 2월 26일 ‘보성사’에서 2만여 장의 〈독립선언서〉를 인쇄하여 2월 28일에 1,500여 장을 학생들에게 분배하고 나머지를 그 밖의 각처와 각 지방에 분배했다.[10] 탑골공원에서는 정재용이 팔각정 단상에서 독립선언서를 낭독하였다.

‘조선의 독립국임과 조선인의 자주민임을 선언’하고 독립의 당위성을 밝힌 선언서로, 전국적 만세시위운동으로 확산시키는데 기여하였다.[9]

8. 3. 독립유공자 포상

한국 전쟁 이후 대한민국 정부는 한국 독립을 위해 활동한 사람들을 기념하기 위해 훈장을 수여해 왔다.[8] 3·1 독립선언서에 서명한 33인 중 다수가 독립운동 공로로 훈장을 받았다. 이러한 훈장은 국가보훈부에서 수여한다. 많은 이들이 평생 독립운동가로 활동하며 일본으로부터 한국의 독립을 위해 노력했다.

독립훈장은 두 가지 종류로 나뉜다. 첫 번째는 국내외에서 일본의 국권침탈에 항거하다 순국한 사람들에게 수여된다. 일제 감옥의 혹독한 환경으로 사망한 서명자들 중 일부는 애국 순국자로서 이 훈장을 받았다.[8] 두 번째는 독립운동 중 사망하지 않은 한국의 애국자들에게 수여되는 것으로, 3·1 독립선언서 서명자들 중 다수도 포함된다. 이들은 독립유공자로 불린다.

8. 4. 역사적 의의 재조명

최남선이 초안을 작성했으며, 일본 제국에 '''강제로 병합된 조국'''을 독립시키고자 손병희를 비롯한 민족대표 33인이 세계 만방에 독립을 선언하고 전국 곳곳에서 독립 만세를 외치기로 계획했다. 1919년 3월 1일 오후 2시, 33인의 대표는 태화관(요릿집)에서 회동을 가졌으며 한용운이 〈독립선언서〉를 낭독했다.[10] 그러나 이들은 곧 총독부에 전화를 걸어 자진 투옥되었다. 이에 앞서 2월 26일 ‘보성사’에서 2만여 장의 〈독립선언서〉를 인쇄하여 2월 28일에 1,500여 장을 학생들에게 분배하고 나머지를 각처와 각 지방에 분배했다.[10] 탑골공원에서는 정재용이 팔각정 단상에서 낭독하였다.‘조선의 독립국임과 조선인의 자주민임을 선언’하고 독립의 당위성을 밝힌 선언서로, 전국적 만세시위운동으로 확산시키는데 기여한 점에서 그 가치가 있다. 2016년 10월 20일, 2건의 문서에 대하여 대한민국의 국가등록문화재 제664-1호, 제664-2호로 각각 지정하였다.[9]

참조

[1]

웹사이트

[외신속 3·1 운동] ⑥ 美 타임스스퀘어에 울려퍼진 독립선언…세계가 눈뜨다

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-03

[2]

논문

The March First Movement: Korean challenge and Japanese response

1969

[3]

서적

Nationalism & Populism (320 BCE-2017 CE)

https://web-p-ebscoh[...]

Salem Press

2024-03-15

[4]

웹사이트

Resistance in Tokyo encouraged the March 1st Movement

https://koreajoongan[...]

2024-04-24

[5]

서적

What Happened on March 1st in the year of Gimi: A New Look at Korean History

Fullbit Book Publishing

2001-12-20

[6]

논문

Protestants and the formation of modern Korean nationalism, 1885-1920: A study of the contributions of Horace Grant Underwood and Sun Chu Kil

1993

[7]

서적

First Korean congress, held in the Little theatre, and Delancey streets, April 14, 15, 16

http://archive.org/d[...]

Philadelphia

1919

[8]

웹사이트

대상요건 - 독립유공자 - 보훈대상 - 예우보상 - 국가보훈부

https://www.mpva.go.[...]

2024-05-03

[9]

간행물

문화재청고시제2016-90호(3·1독립선언서 외 3건 문화재 등록)

http://gwanbo.mois.g[...]

2016-10-23

[10]

백과사전

독립선언서

글로벌 세계 대백과

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com