부석사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

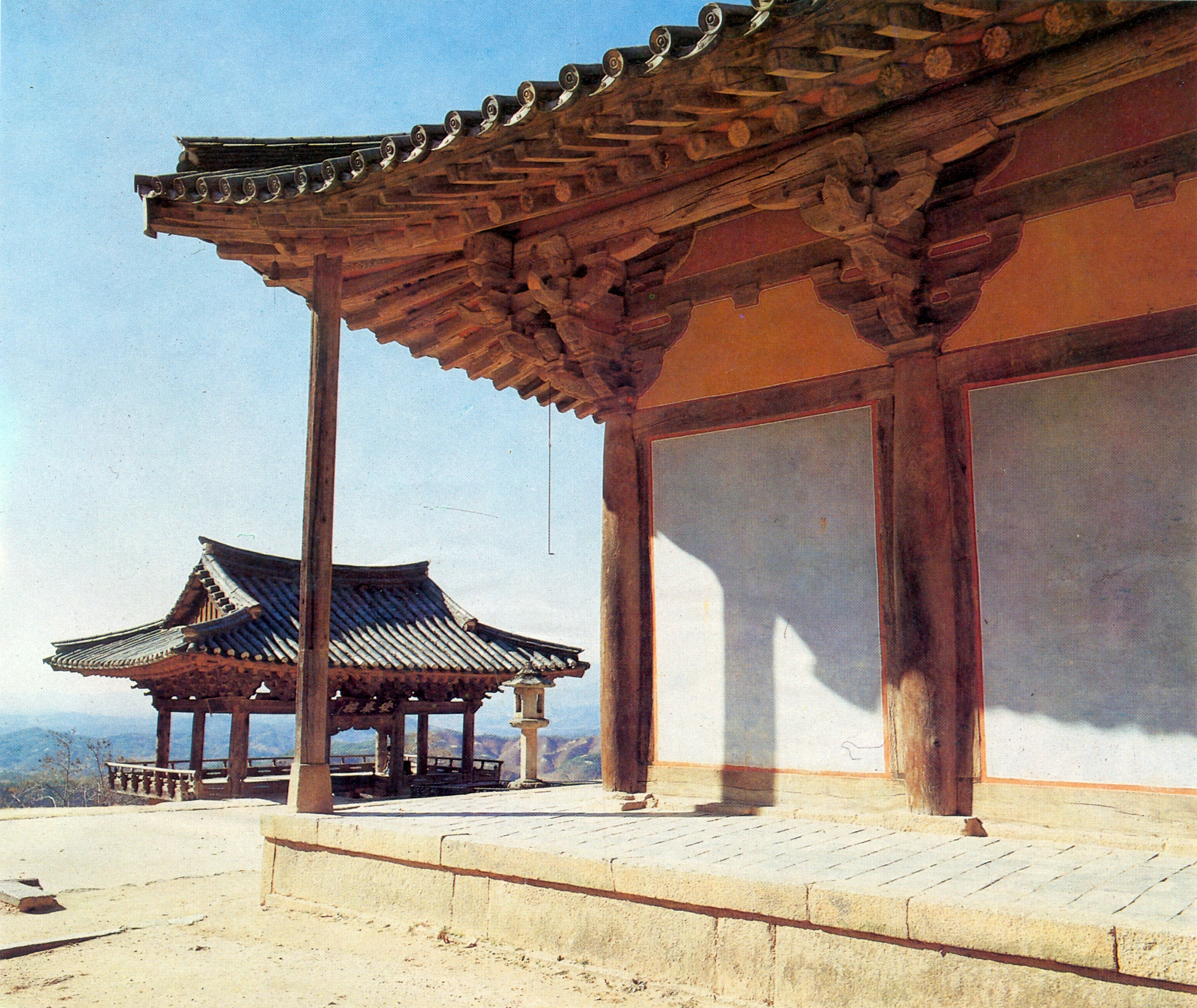

부석사는 신라 문무왕 때 의상대사가 창건한 사찰로, 《삼국유사》에 따르면 의상을 흠모한 선묘낭자가 용으로 변해 절을 세우는 것을 도왔다는 설화가 전해진다. 무량수전, 조사당, 무량수전 앞 석등 등 국보와 보물을 포함하여 다수의 문화재를 보유하고 있으며, 특히 무량수전은 한국에서 가장 오래된 목조 건물 중 하나로 고려 시대 건축 양식을 보여주는 중요한 자료로 평가받는다. 부석사는 산의 지형을 따라 자연과 조화를 이루는 건축 특징을 가지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 산사, 한국의 산지승원 - 법주사

법주사는 신라 진흥왕 때 창건되어 고려 시대에 번성하고 조선 시대에 재건되었으며, 국보와 사적을 보유하고 템플스테이 프로그램을 운영하는 사찰이다. - 산사, 한국의 산지승원 - 통도사

통도사는 신라 선덕여왕 때 자장율사가 창건한 불보사찰로, 석가모니불의 사리를 봉안한 금강계단과 불상 없는 대웅전, 그리고 다수의 국보와 보물을 보유한 한국 3대 사찰 중 하나이다. - 대한민국의 세계유산 - 새마을 운동

새마을 운동은 박정희 정부 주도로 1970년에 시작된 지역사회 개발 운동으로, 근면·자조·협동 정신을 바탕으로 농촌 근대화, 소득 증대, 환경 개선을 목표로 추진되었으나, 권위주의 정권의 통치 수단 활용, 전통문화 탄압 등의 비판도 있으며, 현재는 생명살림운동으로 변화를 모색 중이다. - 대한민국의 세계유산 - 석굴암

석굴암은 경덕왕 때 김대성이 짓기 시작하여 혜공왕 때 완성된 토함산 중턱의 석굴 사찰로, 석가여래좌상을 중심으로 한 아름다운 조각상들과 독창적인 건축미로 한국 불교 미술의 걸작으로 평가받아 유네스코 세계유산으로 등재되었으나, 보존에 어려움을 겪고 있다.

| 부석사 - [지명]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| |

| 명칭 | 부석사 |

| 한자 표기 | 뜰 부돌 석절 사 |

| 로마자 표기 | Buseoksa |

| 위치 | 경상북도 영주시 부석면 북지리 148 |

| 산호 | 태백산, 봉황산 |

| 종지 | 화엄종 |

| 종파 | 조계종 (해동 화엄종 ⇒ 교종 ⇒ 조계종) |

| 사격 | 조계종 제7교구 본사인 수덕사의 말사 |

| 본존 | 아미타여래 |

| 창건 연도 | 676년 (문무왕 16년) |

| 창건자 | 의상 |

| 관련 인물 | "부석존자"라 불림 |

| 문화재 | |

| 국보 | 부석사 무량수전 앞 석등 (국보 제17호) 무량수전 (국보 제18호) 조사당 (국보 제19호) 소조여래좌상 (국보 제45호) 조사당 벽화 (국보 제46호) |

| 유형문화재 | 부석사 삼층석탑 |

| 세계유산 정보 | |

| 명칭 | 산사, 한국의 산지승원 |

| 영문명 | Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea |

| 지정 국가 | 대한민국 |

| 지정 기준 | III |

| 지정 유형 | 문화유산 |

| 지정 번호 | 1562-2 |

| 지역 | 아시아·태평양 |

| 지정 연도 | 2018년 |

| 유네스코 사이트 | 산사, 한국의 산지승원 |

2. 역사

676년(문무왕 16년) 의상이 왕명에 따라 부석사를 창건했다.[8] 의상은 신라가 당나라와의 오랜 전쟁을 끝내고 통일을 이룩한 후, 피지배 계층을 화합시키기 위해 왕실이 불교를 중심으로 정신적 기반을 구축해야 한다고 보았다. 그는 종파 간의 조화와 사회적 맥락 속에서 사람 간의 조화를 추구했으며,[3] 이러한 노력의 일환으로 화엄종 사찰을 건립하여 7세기 말 혼란스러운 사회적, 정치적 불안정을 해소하고자 했다.[4]

고려 시대에는 부석사를 선달사 또는 흥교사라고 불렀다. 1016년(현종 7년) 원융이 무량수전을 재건했으나 소실되었고, 현재 건물은 1376년에 재건된 것이다. 1916년 무량수전 재건 사실을 알려주는 먹물로 쓴 종이가 발견되었고, 1358년 적의 방화가 있었다는 사실도 밝혀졌다. 조사당은 1377년에 건립되었다.

조선 태종 시대 1407년 (태종 7년)과 세종 시대 1424년 (세종 6년)의 불교 탄압 때 존속이 허용된 사찰 목록에 부석사의 이름은 없었다. (조선의 불교#이씨 조선 시대의 불교 탄압) 적어도 15세기 초에는 부석사가 폐사되었던 것으로 보인다.

2. 1. 의상과 선묘낭자 설화

《삼국유사》에 따르면, 의상이 당나라 유학을 마치고 귀국할 때 그를 흠모한 여인 선묘|선묘중국어가 용으로 변해 의상이 신라에 안전하게 도착할 수 있게 했고, 절터까지 따라와서 절을 세우는 것을 도와주었다고 한다. 본래 이 절터에는 사교의 무리가 모여 있었는데, 의상이 이곳에 절을 세우려고 하자 선묘가 무거운 바위를 사교 무리들의 머리 위로 띄워 이곳에 절을 세울 수 있었다고 한다. 무량수전 옆에 큰 바위가 있는데, 전해지는 말에 따르면, 선묘가 띄웠던 바위이며 아직도 떠 있다고 한다.[10]

조선 영조 때 이중환의 《택리지》에는 "위아래 바위 사이에 약간의 틈이 있어 줄을 넣어 당기면 걸림 없이 드나들어 떠있는 돌임을 알 수 있다."라고 기록되어 있다.[10]

3. 주요 전각 및 문화재

부석사는 다양한 전각과 문화재를 보유하고 있다. 신라 시대에 만들어진 석단, 당간지주, 석등, 삼층석탑과 고려 시대에 건축된 무량수전, 조사당이 대표적이다.[14]

부석사에는 5개의 대한민국의 국보, 8개의 대한민국의 보물, 2개의 경상북도 유형문화재가 있다.

| 구분 | 명칭 |

|---|---|

| 대한민국의 국보 | 영주 부석사 무량수전 앞 석등 |

| 영주 부석사 무량수전 | |

| 영주 부석사 조사당 | |

| 영주 부석사 소조여래좌상 | |

| 영주 부석사 조사당 벽화 | |

| 대한민국의 보물 | 영주 북지리 석조여래좌상 |

| 영주 부석사 삼층석탑 | |

| 영주 부석사 당간지주 | |

| 영주 부석사 고려목판 | |

| 영주 부석사 고려목판-대방광불화엄경진본 | |

| 영주 부석사 고려목판-대방광불화엄경주본 | |

| 영주 부석사 고려목판-대방광불화엄경정원본 | |

| 영주 부석사 오불회 괘불탱 | |

| 영주 부석사 석조석가여래좌상 | |

| 영주 부석사 안양루 | |

| 영주 부석사 범종각 | |

| 경상북도 유형문화재 | 영주 부석사 원융국사비 |

| 영주 부석사 삼층석탑 |

이 외에도 선묘각, 취현암, 응진전, 자인당, 단하각, 범종루, 선열당, 응향각, 삼성각, 종각 등 다양한 전각들이 있다.

3. 1. 무량수전 (국보 제18호)

1376년에 중수된 목조 건축물로 대한민국의 국보 제18호이다. 고려시대의 법식을 잘 보여주는 건물이다.[14] 수덕사 대웅전(국보 제49호), 봉정사 극락전(국보 제15호)과 함께 한국에서 가장 오래된 목조 건축물 중 하나로 여겨진다. 현판은 공민왕(재위 1351년 - 1374년)의 친필이다.[8] 1916년 해체 보수 시, 1358년(공민왕 7년)에 도적에 의해 건물이 불에 타 1376년(우왕 2년)에 재건했다는 묵서명이 발견되었다.3. 2. 조사당 (국보 제19호)

무량수전 북쪽의 약간 떨어진 산 중턱에 있다. 의상과 역대 조사를 기리는 곳으로, 대한민국의 국보 제19호이다.[14] 1377년에 건립되었다.3. 3. 무량수전 앞 석등 (국보 제17호)

부석사 무량수전 앞 석등은 신라 시대에 만들어진 석등이다.[14] 부석사 무량수전 앞에 설치되어 있으며, 국보 제17호로 지정되어 있다.

3. 4. 안양루

'''안양루'''(安養樓)는 무량수전 앞마당 끝에 위치한 누각이다. 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 건물이다. 건물의 위쪽과 아래쪽 편액이 다른데, 난간 아랫부분의 편액은 "'''안양문'''"이라 씌어 있고 위층 마당 쪽은 "안양루"라고 씌여 있다. 이는 문과 누각의 두 가지 기능을 모두 부여한 것이다. 극락을 뜻하는 '안양'의 안양문은 극락 세계에 이르는 입구를 상징한다. 따라서 극락세계로 들어가는 문을 지나면 극락인 무량수전이 위치한 구조로 되어 있다.

예로부터 많은 문인들이 안양루에서 바라보는 소백산맥의 경치를 시문으로 남겼으며, 누각 내부에 시문 현판이 담겨있다.[11]

2층 공포와 공포 사이로는 여러 개의 금색 불상이 가부좌를 틀고 있는 모습이 보인다.

3. 5. 기타 전각

'''선묘각'''(善妙閣)은 무량수전 북서쪽 모서리에 있으며, 의상조사의 창건 설화와 관련된 선묘라는 인물을 모신 건물이다. 정면과 측면이 각각 1칸 규모의 맞배집이지만, 가구의 방식이나 부재를 다듬은 걸 보아 최근의 건물인 듯하다. 안에는 1975년에 그려진 선묘의 영정이 걸려있다.[11]

'''취현암'''(醉玄庵)은 조사당 동쪽 바로 옆에 있다. 1997년도에 복원되어 2002년까지 선원으로 활용되다 현재 부석사 산내암자로서 쓰이고 있다.[11]

'''응진전'''(應眞殿)은 무량수전 영역의 북편 위쪽에 떨어져 위치해 있다. 자인당과 함께 거의 일렬로 남향하여 일곽을 이루며 배치되어 있다. 응진전은 석가모니 부처님의 제자인 나한을 모신 전각이다. 정면 3칸, 측면 2칸의 익공계 맞배집으로 1976년에 번와 보수하였다. 이 건물의 공포에서 20세기 초에 유행한 장식적인 익공의 모습을 살펴볼 수 있다. 현재는 내부에 석고로 만든 석가삼존불과 고졸한 십육나한상이 안치되어 있다.[11]

'''자인당'''(慈忍堂)은 선방의 용도로 사용되던 건물로, 부석사에서 동쪽으로 약 1.5킬로미터 떨어진 폐사지에서 옮겨 온 석불을 이곳에 이안했다. 자인당은 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배집이다. 공포가 건물 규모에 비하여 너무 크고 측벽에 여러 가지 형태의 옛 부재가 섞여 있는 것으로 보아 19세기 후반경에 해체 부재를 재사용하여 지은 것으로 추정된다. 현재 실내에는 석조 삼존여래 좌상(보물 제220호)을 모셨는데 가운데는 석가여래이고 좌우는 비로자나불이다.[11]

'''단하각'''(丹霞閣)은 최근세 지어진 것으로, 응진전 뒤쪽에 위치한다. 단하각(丹霞閣)의 "단하"(丹霞)가 무엇을 의미하는지 모른다. 사리를 얻기 위하여 목불(木佛)을 쪼개 땠다는 단하소불(丹霞燒佛)의 고사로 유명한 중국 육조시대의 단하 천연(丹霞天然) 선사를 모신 것이라면, 선종과 연관이 있는 전각이다. 그러기에 도량에서 다소 떨어져 있는 선방 근처에 지었는지도 모른다.[12]

'''범종루'''(梵鍾樓)는 구조는 누각식 문으로, 2층 정면 3칸, 측면 4칸으로 이루어졌다. 위에는 현재 종이 없고, 북과 목어가 걸려있다. 지붕은 정면 부분이 팔작지붕의 측면인 합각, 뒷부분이 맞배지붕이 측면인 박공 부분이다. 2층 뒤쪽 가운데 한 칸을 뚫어 밑에 계단을 세워 안양문이랑 향하게 하였다.[13]

'''선열당'''(禪悅堂)은 범종각과 안양루 사이에 위치하며, 스님들이 거처하는 요사채로 이용되고 있다.[11]

'''응향각'''(凝香閣)은 취현암 앞에 위치하며 원래는 강원 건물이었다. 무량수전으로 오르는 계단 오른쪽에 위치했었는데, 통로와 너무 인접하여 1980년 철거하고 뒤로 물려서 신축하였다. 정면 5칸 측면 1칸 반의 익공계 맞배집으로 최근 전면에 마루를 달았다.[11]

'''삼성각'''(三聖閣)은 칠성, 독성, 산신을 한 곳에 모신 전각으로 무량수전 서쪽 석축 아래에 위치해 있다. 원래는 축화전(祝花殿)이라 불렀는데 영조 때 대비의 원당으로 지은 건물이라 한다. 1979년의 부수때까지는 원각전(圓角殿)이라 하였고 목조 아미타여래 좌상을 모셨었다.[11]

'''종각'''(鐘閣)은 범종을 보관하는 건물로, 1980년의 보수공사 이후 신축했다. 정면 3칸, 측면 2칸의 익공계 맞배집으로, 기둥만 새우고, 기둥 사이는 홍살로 막았다.[11]

3. 6. 기타 문화재

| 구분 | 명칭 | 비고 |

|---|---|---|

| 국보 | 영주 부석사 무량수전 앞 석등 | 제17호 |

| 국보 | 영주 부석사 무량수전 | 제18호 |

| 국보 | 영주 부석사 조사당 | 제19호 |

| 국보 | 영주 부석사 소조여래좌상 | 제45호 |

| 국보 | 영주 부석사 조사당 벽화 | 제46호 |

| 보물 | 영주 북지리 석조여래좌상 | 제220호 |

| 보물 | 영주 부석사 삼층석탑 | 제249호 |

| 보물 | 영주 부석사 당간지주 | 제255호 |

| 보물 | 영주 부석사 고려목판 | 제735호 |

| 보물 | 영주 부석사 고려목판-대방광불화엄경진본 | 제735-1호 |

| 보물 | 영주 부석사 고려목판-대방광불화엄경주본 | 제735-2호 |

| 보물 | 영주 부석사 고려목판-대방광불화엄경정원본 | 제735-3호 |

| 보물 | 영주 부석사 오불회 괘불탱 | 제1562호 |

| 보물 | 영주 부석사 석조석가여래좌상 | 제1636호 |

| 보물 | 영주 부석사 안양루 | |

| 보물 | 영주 부석사 범종각 | |

| 경상북도 유형문화재 | 영주 부석사 원융국사비 | 제127호 |

| 경상북도 유형문화재 | 영주 부석사 삼층석탑 | 제130호 |

4. 건축 특징

한국인들은 건물과 자연의 조화를 건축의 본질로 여긴다. 부석사는 가파른 산에 위치해 있다.[5] 고대 건축가들은 경사진 땅을 파서 평지로 만들기보다는 인접한 토지를 최대한 활용할 수 있도록 건물을 배치하는 것을 추구했다. 그들은 산의 경사면에 돌담을 쌓아 평지를 만들고 그에 맞춰 건물을 배치하는 방식을 선호했다.[6] 부석사 경내에는 총 아홉 개의 돌담이 있다. 한국인들은 이 돌담과 연결된 아홉 개의 계단을 만다라로 향하는 아홉 개의 계단, 또는 열반에 이르기 위해 거쳐야 하는 아홉 개의 계단으로 여긴다.[6]

참조

[1]

웹사이트

부석사

https://web.archive.[...]

2013-01-21

[2]

웹사이트

부석사(영주)

https://archive.toda[...]

[3]

웹사이트

Yeongju info for children

http://child.yeongju[...]

2014-11-29

[4]

웹사이트

KOCCA

http://www.cultureco[...]

[5]

서적

Temples of Korea

Myeong-jong

[6]

서적

Temples of Korea

Myeong-jong

[7]

웹사이트

浮石寺(華厳宗)

http://japanese.visi[...]

한국관광공사

2013-03-27

[8]

웹사이트

韓国のお寺(古刹名刹)浮石寺、無量寿殿

http://www.tabijin.c[...]

慶州旅行ガイド

2013-03-27

[9]

백과사전

사회 I·문화재 > 문 화 재 > 중요 문화재 > 경상북도 > 부석사

[10]

문서

현지 안내문 인용

[11]

웹인용

부석사 - 성보문화재

https://web.archive.[...]

2017-11-15

[12]

서적

부석사

대원사

1995

[13]

웹사이트

한국사전연구사 한국불교미술대전 - 범종루

https://terms.naver.[...]

[14]

백과사전

한국사 > 고대사회의 발전 > 통일신라와 발해 > 고대문화의 융성 > 부석사

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

명지사랑봉사단, ‘2025학년도 하계 농촌 맞춤형 봉사활동’ 성료

절집 가는 숲길에서 나를 만나다 [.txt]

방학에 뭐 할까? 포착하고, 상상하고, 표현하는 말놀이! [.txt]

647년 만에 돌아온 왜구 약탈 ‘고려 불상’, 다시 일본으로 떠났다

647년 만에 돌아온 고려 불상의 ‘기구한 운명’…100일 친견법회 마치고 일본으로

문화유산 피해도 23건…만휴정은 지켰다

'만휴정'은 지켰다…방염포의 기적

영남지역 산불에 국립공원도 문화재도 피해 잇따라

산불 결국 지리산까지…사상자 52명 역대 최다

'만세루' 잿더미로…국가유산 재난위기 '심각'

산불 대란에…한국전쟁 이후 최대 규모 ‘문화유산 대피작전’

조계종 “문화유산 보호도 중요하지만, 생명이 가장 우선”

천년고찰 고운사의 보물 등 국가유산 3건 전소…보물 10건 자리 옮겨

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com