사법 (국가 작용)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

사법은 국가 작용의 하나로, 법을 해석하고 적용하여 분쟁을 해결하며 개인의 권리와 자유를 보호하고 사회 질서를 유지하는 역할을 한다. 몽테스키외의 권력분립 이론에서 사법의 중요성이 강조되었으며, 영미법계와 대륙법계에서 사법의 역할과 기능이 다르게 발전했다. 영미법계는 사법심사 권한을 통해 입법부를 견제하는 반면, 대륙법계는 2차 세계대전 이후 헌법재판 제도를 수용하여 입법권력을 견제하는 역할을 재인식했다. 각국의 사법 제도는 역사적 변천에 따라 다양하게 구성되어 있으며, 사법부의 독립은 공정한 재판을 위해 필수적이고, 재판 공개, 대법관 국민 심사, 탄핵 재판 등 민주적 통제도 이루어진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 사법 (국가 작용) - 사법심사

사법심사는 법원이 입법부나 행정부의 행위가 헌법 또는 법률에 위배되는지 심사하여 무효화하는 권한으로, 권력 분립을 실현하는 중요한 수단이며, 대한민국은 헌법재판소의 위헌법률심판과 대법원의 명령·규칙·처분 심사를 통해 구현된다. - 사법 (국가 작용) - 대리시 (관청)

대리시는 중국의 옛 사법 기관으로, 형옥 사건을 심의하고 재판하는 역할을 했으며, 시대에 따라 명칭과 기능이 변화하여 청나라 말기에는 대리원으로, 중화민국 수립 이후에는 최고법원으로 개편되었다. - 사법부 - 배심제

배심제는 법정에서 시민들로 구성된 배심원단이 증거를 심리하고 평결을 내리는 제도로, 대배심과 소배심으로 나뉘며, 영미법 체계 국가에서 주로 시행되고, 한국에서는 국민참여재판 제도가 시행된다. - 사법부 - 오스트리아의 사법부

오스트리아의 사법부는 민사 및 형사 사건을 다루는 일반법원, 행정 행위를 심사하는 행정법원, 법률의 위헌 여부를 판단하는 헌법재판소로 구성되어 있으며, 헌법재판소는 중앙 집중식 사법심사 시스템의 핵심 기관으로서 법률에 대한 사법심사 권한을 독점한다. - 정치에 관한 - 정부수반

한 국가의 행정부를 통솔하는 최고위 공직자인 정부수반은 국가 원수와 동일인이 아닌 경우 총리, 수상, 대통령 등으로 불리며 권한과 역할은 헌법에 따라 다르다. - 정치에 관한 - 정치적 스펙트럼

정치적 스펙트럼은 정치적 입장을 분류하는 개념으로, 좌익과 우익의 1차원 모델, 경제적/개인적 자유를 축으로 하는 2차원 모델, 세속주의-전통주의, 생존주의-자기 표현 가치를 기반으로 하는 잉글하트-벨젤 가치관 지도 등 다양한 모델이 존재한다.

| 사법 (국가 작용) | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 역할 | 법을 해석하고 적용하는 기관 |

| 기능 | 법률 해석 법률 적용 분쟁 해결 권리 보호 |

| 구성 요소 | 법원 재판소 법관 (재판관) 변호사 검사 |

| 사법부의 독립 | |

| 중요성 | 공정한 재판 보장 및 법치주의 확립에 필수적 |

| 독립 보장 방법 | 법관의 임기 보장 정치적 압력으로부터의 보호 예산 독립 |

| 권한 | |

| 사법 심사 | 법률의 합헌성 여부 판단 |

| 최종 판결 | 모든 소송 및 분쟁에 대한 최종적인 결정 권한 |

| 법률 해석 | 불명확한 법률 조항에 대한 해석 제공 |

| 사법 제도의 분류 | |

| 유형 | 민사재판 형사재판 행정재판 헌법재판 소년재판 |

| 계급 법원 | 지방법원 고등법원 대법원 |

| 특별 법원 | 특허법원 가정법원 |

| 관련 개념 | |

| 법치주의 | 법에 의한 지배 원칙 |

| 권력 분립 | 입법, 행정, 사법 권력의 분리 |

| 헌법 | 국가의 최고법 |

| 법률 | 국가의 규칙 |

| 소송 | 법적 분쟁 해결 절차 |

| 국가별 사법 제도 | |

| 다양성 | 각 국가의 역사적, 문화적 배경에 따라 다양한 형태 존재 |

| 주요 특징 | 대륙법 체계 영미법 체계 이슬람법 체계 사회주의법 체계 |

| 사법 개혁 | |

| 목표 | 사법 절차의 효율성 증진 공정성 및 투명성 강화 사법 접근성 개선 |

| 주요 개혁 과제 | 법관 임명 과정의 투명성 확보 사법 절차의 전자화 법률 구조 서비스 확대 |

| 사법부 관련 문제점 | |

| 문제점 | 사법 지연 판결의 불공정성 법조 비리 법관 부족 사법 접근성 부족 |

| 참고 자료 | |

| 관련 링크 | 대한민국 대법원 대한민국 법제처 대한민국 법무부 |

2. 역사

아리스토텔레스가 '사법권'을 처음 언급했지만, 근대적 권력분립 이론으로서 사법 개념은 몽테스키외가 제시했다. 몽테스키외는 시민의 정치적 자유를 위해 사법권의 역할을 강조했는데, 이는 영미 보통법계와 유럽 대륙법계에서 다르게 발전한다.

영미법계에서는 존 마셜 대법원장의 마베리 대 매디슨 사건 판결을 통해 미국 연방대법원의 사법심사(judicial review영어) 권한, 즉 위헌법률심판 권한이 판례법으로 확립되어 입법부 견제 장치로 일찍 인정되었다.[44] 이는 제임스 매디슨 등 연방주의자들이 의회 권력 전횡과 국민 독재를 우려하여 사법부를 견제장치로 확립하려 했기 때문이다.

반면 프랑스 대혁명 이후 유럽대륙에서는 사법이 민주적 의회 제정 법률의 기계적 적용만을 의미하여, 의회 견제 권력으로 거의 인정되지 않았다. 법복귀족들이 구체제에 포함되어, 비민주적 사법부가 민주적 입법, 행정부를 견제하는 것이 용납되기 어려웠기 때문이다. 20세기 이전 유럽대륙에서 법관 재판은 '해석'조차 없는 순전한 기계적 업무였다.[45]

대륙법계는 사법심사 등 헌법재판 기능을 사법 영역으로 포함시키는데 어려움을 겪었다. 카를 슈미트와 한스 켈젠의 '헌법의 수호자' 논쟁은 사법부 역할에 대한 20세기 초반 대륙법계 갈등을 보여준다.[46] 그러나 양차 세계대전 후 유럽은 파시즘 의회 전횡 제어를 위해 사법심사 등 헌법재판 제도를 받아들여, 입법권력 견제 장치로서 사법 역할을 재인식했다. 이를 통해 기계적 작용이 아닌, 입법, 행정권과 대등한 국가권력으로서 사법권 관념이 세계적으로 자리잡았다.[47]

로마법은 초기에는 십이표법과 관습법(Mos Maiorumla)에 기반하였다.[1][2][3] ''모스 마이오룸''은 선대들이 만들어낸 사회적 규범에 기반한 행동 규칙이었으며, 기원전 451년에서 기원전 449년 사이에 십이표법에 기록되었다. 법적 절차는 ''인 이우레''(In Iure)와 ''아푸드 유디젭''(Apud Iudicem)의 두 단계로 이루어졌다. ''인 이우레''는 사법 절차로, 사법 제도의 수장에게 사건에 적용되는 규칙을 검토받는 단계였다. ''아푸드 유디젭''은 판사들에게 사건을 회부하여 판단을 받는 단계였다.[4][5]

이후 사법부의 수장이 사제에서 재판관으로 바뀌면서, 재판관은 포고령을 통해 새로운 법률이나 원칙을 선포했다. 이 포고령은 재판관법으로도 알려졌다.[6][7] 원수정치 시대에는 하드리아누스에 의해 모든 포고령이 하나의 포고령(''edictum perpetuum'')으로 수집되었다. 또한, ''cognitio extraordinaria''(초상절차)라는 새로운 사법 절차가 등장하여 황제의 대표자인 전문 판사가 사건을 담당하고 항소도 가능하게 되었다.[8][9] 이 시대에는 법률 전문가들이 등장하여 법을 연구하고 황제의 고문 역할을 했다.[10]

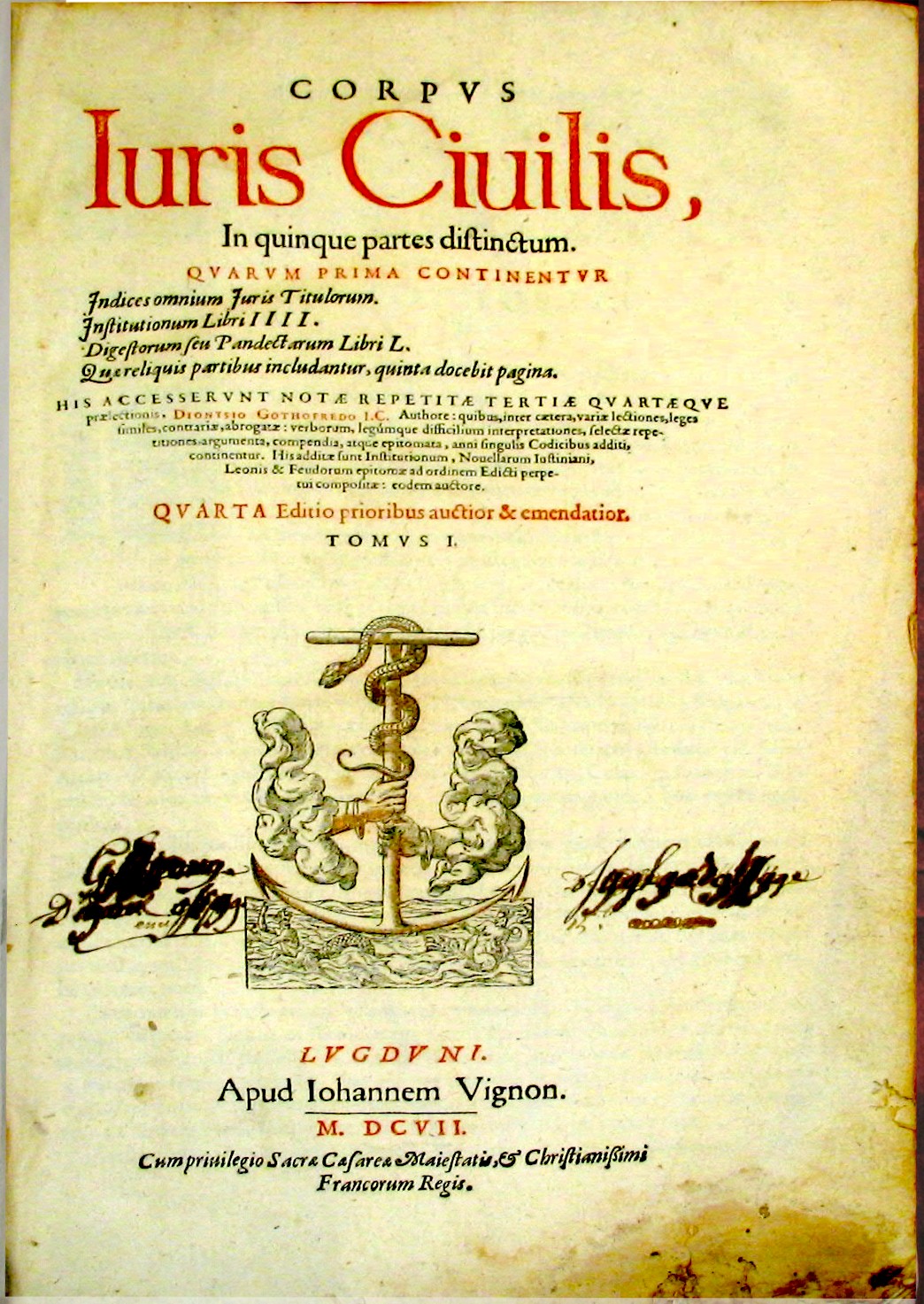

"로마법의 후기 고전 시대"에는 유스티니아누스 황제가 법전을 편찬하여 Corpus Iuris Civilis을 만들었다.[11] 이는 모든 로마법을 집대성한 것으로, 《학설서》, 《법학논문집》, 《법전》, 《신법》의 네 부분으로 구성되었다.

중세 시대에는 교육이 발전하면서 교회법(가톨릭교회 교회법)이 발전하여 교회 관련 문제를 다루었고, 로마법은 세속적인 문제에 적용되었다.[13] 11세기에는 로마법대전이 재발견되면서 스콜라 철학이 발전하였다.[12][13]

15세기경에는 교회법과 로마법, 두 법 체계가 결합된 통상법이 형성되었다. 이는 법률 문서와 서적의 증가, 그리고 더 체계적인 법적 절차 방식을 가져왔다.[24] 새로운 법적 절차는 심문주의와 대심제적 요소를 부분적으로 결합한 형태였으며, 항소가 가능했다.[25]

2. 1. 로마 시대의 사법 제도

로마법은 초기에는 십이표법과 관습법(Mos Maiorumla)에 기반하였다.[1][2][3] ''모스 마이오룸''은 선대들이 만들어낸 사회적 규범에 기반한 행동 규칙이었으며, 기원전 451년에서 기원전 449년 사이에 십이표법에 기록되었다. 법적 절차는 ''인 이우레''(In Iure)와 ''아푸드 유디젭''(Apud Iudicem)의 두 단계로 이루어졌다. ''인 이우레''는 사법 절차로, 사법 제도의 수장에게 사건에 적용되는 규칙을 검토받는 단계였다. ''아푸드 유디젭''은 판사들에게 사건을 회부하여 판단을 받는 단계였다.[4][5]이후 사법부의 수장이 사제에서 재판관으로 바뀌면서, 재판관은 포고령을 통해 새로운 법률이나 원칙을 선포했다. 이 포고령은 재판관법으로도 알려졌다.[6][7] 원수정치 시대에는 하드리아누스에 의해 모든 포고령이 하나의 포고령(''edictum perpetuum'')으로 수집되었다. 또한, ''cognitio extraordinaria''(초상절차)라는 새로운 사법 절차가 등장하여 황제의 대표자인 전문 판사가 사건을 담당하고 항소도 가능하게 되었다.[8][9] 이 시대에는 법률 전문가들이 등장하여 법을 연구하고 황제의 고문 역할을 했다.[10]

"로마법의 후기 고전 시대"에는 유스티니아누스 황제가 법전을 편찬하여 Corpus Iuris Civilis을 만들었다.[11] 이는 모든 로마법을 집대성한 것으로, 《학설서》, 《법학논문집》, 《법전》, 《신법》의 네 부분으로 구성되었다.

2. 2. 중세 시대의 사법 제도

중세 시대에는 교육이 발전하면서 교회법(가톨릭교회 교회법)이 발전하여 교회 관련 문제를 다루었고, 로마법은 세속적인 문제에 적용되었다.[13] 11세기에는 로마법대전이 재발견되면서 스콜라 철학이 발전하였다.[12][13]15세기경에는 교회법과 로마법, 두 법 체계가 결합된 통상법이 형성되었다. 이는 법률 문서와 서적의 증가, 그리고 더 체계적인 법적 절차 방식을 가져왔다.[24] 새로운 법적 절차는 심문주의와 대심제적 요소를 부분적으로 결합한 형태였으며, 항소가 가능했다.[25]

3. 각국의 사법 제도

사법작용(사법권) 개념의 역사적 변천과정에 따라, 오늘날 각 국의 사법부들은 그 구성에 있어 영미법계와 대륙법계가 다른 특징을 보이고 있다. 일반적으로 영미법계에 속한 미국 등은 별도의 행정법원이나 헌법재판소를 두지 않고 오직 하나의 단일한 최고법원만을 두고 그 최고법원이 사법심사 권한을 행사하도록 하고 있으나, 대륙법계에 속한 받은 독일, 오스트리아, 프랑스 등의 국가는 행정법원이나 헌법재판소를 따로 두고 그들에 대해 자체적인 최고법원의 지위를 인정하여 사법부 내에 여러 개의 최고법원들을 두고 있다.

프랑스에서는 행정 사건의 경우 국무원회의가, 민사 및 형사 사건의 경우 대법원이 법 해석에 대한 최종 권한을 가집니다.

중화인민공화국에서는 전국인민대표대회가 법 해석에 대한 최종 권한을 가집니다.

아르헨티나와 같은 다른 국가들은 하급 법원, 항소 법원, 파기원(형법 사건의 경우) 및 대법원을 포함하는 혼합 시스템을 가지고 있습니다. 이 시스템에서 대법원은 항상 최종 권한을 가지지만, 형사 사건은 민사 사건보다 한 단계가 더 많은 총 4단계를 거칩니다.

3. 1. 독일

독일의 사법부는 사건 관할에 따라 일반법원 및 행정법원, 재정법원, 노동법원, 사회법원의 5가지 연방최고법원과, 연방최고법원에 속하지 않는 독자적 최고법원으로서 사법부 중의 유일한 헌법기관인 연방헌법재판소로 나누어져 있다.[48] 각 연방최고법원은 내부적인 의견일치가 문제되는 경우 대재판부(Großer Senatde)를, 나머지 연방최고법원들과의 의견일치가 문제되는 경우에는 공동재판부(Gemeinsamer Senatde)를 구성하여 판결의 통일성을 도모한다.[49] 연방헌법재판소는 다른 법원들의 판결에 대한 헌법소원(재판소원)이 가능하여 실질적으로 상급법원처럼 기능한다.[51]3. 2. 오스트리아

오스트리아의 사법부는 사건 관할에 따라 일반법원, 행정법원, 헌법재판소의 3개 최고법원으로 나뉘어 있다.[52] 오스트리아 헌법은 공식적으로 '사법'을 제목으로 하는 장을 두고 있지 않으며, 헌법 제3장 B절에서 일반법원을, 제8장 A절에서 행정법원을, 제8장 B절에서 헌법재판소를 나누어서 규정하고 있다.[53] 헌법 제90조의a에 따라 검찰이 사법부에 속한 것으로 여겨지며,[54] 사법행정권은 오스트리아 연방 법무부에 속해 있다.[55]- 일반법원의 최고법원은 최고일반재판소(Oberster Gerichtshof)이다.

- 행정법원의 최고법원은 최고행정재판소(Verwaltungsgerichtshof)이다. 다른 최고법원들과 달리 3심제가 아닌 2심제의 최종심을 담당한다.[56]

- 헌법재판을 관할하는 최고법원은 헌법재판소(Verfassungsgerichtshof)이다. 독일과 달리 다른 법원의 재판에 대한 헌법소원은 허용되지 않는다.[57]

3. 3. 프랑스

프랑스의 사법부는 사건 관할에 따라 일반법원, 행정법원, 헌법재판소 및 관할법원 등으로 나뉘어 있다.[58] 다만 프랑스 헌법 제8장 '사법권(De l'autorité judiciaire프랑스어)'에는 파기원 산하의 일반법원과 검사만이 포함되어 있고, 헌법평의회는 제7장에 규정되어 있으며 행정법원의 최고법원인 국사원의 구성원은 행정부 공무원에 관한 헌법 제13조 제3항에 따라 임명된다.[58] 따라서 해석론적 관점에서 국사원이나 헌법평의회 등은 프랑스 헌법상의 형식적 사법부를 이루지 않고[59] 다만 비교법학적 관점에서 광의의 프랑스 사법부에 속할 뿐이다.[60]파기원(Cour de cassation프랑스어)은 일반법원의 최고법원이다. 국참사원(Conseil d'État프랑스어)은 행정법원의 최고법원으로, 국사원이라고도 번역되며, 단순한 재판기관이 아니라 프랑스 정부의 법적 자문 역할을 맡고 있다. 헌법평의회(Le Conseil constitutionnel프랑스어)는 헌법재판을 관할하는 최고법원으로, 헌법소원 기능이 없다. 관할법원(Tribunal des conflits프랑스어)은 일반법원과 행정법원 간에 관할이 문제되는 경우 이를 재판의 형태로 결정하기 위한 특수한 법원이다.

3. 4. 미국

미국은 연방 대법원을 유일한 최고법원으로 하는 연방 사법부와 각 주별 사법부로 구성되어 있다.[61] 연방 정부에 관한 모든 사건은 연방 대법원이 관할한다. 연방대법원은 마베리 대 매디슨 사건 판례에 따라 사법심사(judicial review영어) 권한을 가지며, 이는 의회의 제정법이 위헌인 경우 무효로 하는 헌법재판 권한이다.[61]연방대법원은 연간 100건 정도만을 처리하는 상고허가제를 운영한다.[62] 미국 대법원 대법관은 미국 대통령이 임명하고 미국 상원의 승인을 받는 종신직이다. 미국 연방 법원 체계는 94개의 연방 사법 지방 법원으로 구성되어 있으며, 이들은 다시 12개의 지역 순회 법원으로 나뉜다.[36][37]

각 주, 연방구 및 거주 영토는 자체 법원 체계를 가지고 있으며, 주 및 영토법에 관한 사건을 심리한다. 이들 관할 구역에는 자체 대법원이 있다. 이민 법원은 사법부가 아닌 행정부의 미국 법무부 산하 이민 심사 행정국 소속이다.[36][37]

3. 5. 일본

일본의 사법부는 일본국 헌법 제6장 '사법(司法)'에 따라 설치된 유일한 최고재판소를 정점으로 하는 단일체계로 구성된다.[63] 일본의 판사 선출 과정은 미국이나 멕시코와 같은 여러 국가보다 더 길고 엄격하다.[32] 사법연수원을 수료한 사람들 중에서 보조판사가 임명된다. 보조판사로 임명되더라도 5년 동안 근무하고 일본 대법원의 임명을 받기 전까지는 단독으로 재판을 진행할 자격이 없다. 판사가 되려면 검찰관이나 변호사로서 10년간의 실무 경험이 필요하다. 일본 사법부에는 대법원, 고등법원 8개, 지방법원 50개, 가정법원 50개, 간이법원 438개가 있다.[33][34]일본 최고재판소(最高裁判所, Supreme Court of Japan)는 일본 사법부의 유일한 최고법원이다.[65]

대일본제국헌법에서 사법권이란 민사 사건과 형사 사건의 재판 작용을 하는 권능을 가리켰다. 행정 사건은 일반 재판소와는 별도의 행정재판소의 관할이었다. 이 외에도 군인·군속 등의 형사 사건을 재판하는 군법회의와 황족의 민사 사건을 재판하는 황실재판소 등의 특별재판소도 설치되었다.

일본국 헌법 제76조는 1항에서 사법권은 최고재판소와 법률이 정하는 바에 따라 설치하는 하급재판소에 속한다고 규정하고, 2항에서는 특별재판소의 설치를 금지하며, 행정기관이 종심으로 재판을 할 수 없다고 규정하고 있다.

모든 사법권은 재판소에 속한다(일본국 헌법 제76조 제1항). 여기서 말하는 “사법권”이란 실질적 의미의 사법 작용을 하는 권능이며, 일본에서는 행정 사건을 포함한 모든 재판 작용을 하는 권능을 가리킨다(일본국 헌법 제76조 제1항). 즉, 사법권은 최고재판소를 정점으로 하는 조직에만 속하며, 그것과는 별개의 재판소(특별재판소)의 설치는 허용되지 않는다. 일본에서는 위헌심사권(일본국 헌법 제81조)에 대해 부수적 심사제를 채택하고 있다고 여겨지며, 위헌심사권은 구체적 사건에 부수하여 사법 작용의 일환으로 행사된다.

또한, 행정기관에 의한 종심 재판은 금지된다(일본국 헌법 제76조 제2항). 다만, 행정기관이 재판을 하는 제도가 설치되었다고 하더라도, 행정기관에 의한 재판에 대해 제76조 제1항에 근거를 두는 재판소에 소송을 제기하여 다툴 수 있다면 위헌이 아니다. 즉, 종심이 아니라면 행정기관이 사법절차의 일부를 담당하는 것도 허용된다. 예를 들어, 공정거래위원회 등의 행정위원회(독립행정기관, 독립행정위원회)에 의한 심결 등의 준사법적 절차(행정심판)가 있다.

3. 5. 1. 일본국 헌법상 사법권의 한계

일본국 헌법은 명문으로 국회의원의 자격 쟁송 재판(제55조)과 판사 탄핵 재판(제64조)을 사법권의 한계로 규정하고 있다. 이러한 재판에 불복이 있어도 다시 일반 법원에 소송을 제기할 수 없다.[42]국제법상 치외법권과 조약에 의한 재판권 제한도 사법권의 한계로 인정된다. 일미안전보장조약에 기반한 행정협정에 의한 특례 등이 이에 해당한다.

헌법 해석상 국회의 자율권, 정치 부문의 자유재량, 통치행위, 부분사회의 법리 등도 사법 심사의 대상에서 제외되는 경우가 있다.

- 자율권에 속하는 행위: 국회에서의 의사 진행이나 의결 정족수 등 각 국회 내부 사항에 관한 사항은 각 국회의 자율권에 맡겨지며, 사법 심사의 대상이 되지 않는다. (경찰법 개정 무효 사건 - 최고재판소 쇼와 37년 3월 7일 민집 16권 3호 445면)

- 정치 부문의 자유재량에 속하는 행위: 국회나 내각 등 정치 부문의 자유 재량에 맡겨져 있는 사항에 대해서는, 타당성이 문제될 뿐이며, 재량권을 현저히 벗어난 경우가 아니라면 사법 심사의 대상이 되지 않는다.

- '''통치행위''': 국가 통치의 기본에 관한 높은 정치성을 가진 국가의 행위에 대해, 그 높은 정치성 때문에 사법 심사의 대상이 되지 않는다는 견해가 있다. (도마베치 사건 - 최고재판소 쇼와 35년 6월 8일 민집 14권 7호 1206면)

- '''단체의 내부 사항에 관한 행위'''('''부분사회의 법리'''): 자율적인 내부 규범을 가진 단체 내부의 분쟁에 대해서는, 그 내부 규율의 문제에 그치는 한 단체 자치를 존중해야 하며, 사법 심사가 미치지 않는다는 견해가 있다.

참고로, 천황은 일본국의 상징이라는 점을 고려하여 민사 재판권이 미치지 않는다.[42] 천황을 피고 또는 원고로 하여 소송을 제기할 수 없으며, 소송이 제기된 경우 당연히 기각 판결이 내려진다.

3. 6. 대한민국

대한민국 헌법은 제5장 제101조 제1항에서 '사법권'을 '법원'에 귀속시키고 있다.[66] 대법원은 헌법 제101조 제1항에 따른 사법권에는 헌법재판소의 헌법재판도 포함되고, 따라서 헌법재판소와 대법원이 각각 사법권을 행사하되 일부 헌법재판 사건에 대해서는 헌법재판소가, 그 밖의 모든 사건에 대해서는 포괄적으로 대법원이 최고법원 역할을 분담하는 이원화된 구조로 대한민국의 사법제도를 해석하고 있다.[67][68]대법원은 일부 헌법재판을 제외한 모든 사건의 포괄적 최고법원이다. 헌법재판소는 일부 헌법재판을 관할하는 최고법원이다. 헌법소원 제도를 헌법상 두고 있으면서도 다른 법원의 판결에 대한 헌법소원인 '재판소원'은 헌법이 아닌 헌법재판소법 제68조 제1항에 따라 원칙적으로 금지되어 있다. 사법행정에 관한 권한은 헌법에 명시되어 있지 않으나, 대법원의 법원행정처 및 헌법재판소의 헌법재판소사무처 등 각 최고법원이 법률로써 설치한 기관에 의해 자체적으로 수행하고 있다.

문재인 정부는 사법부의 독립성과 공정성을 강화하기 위해 노력했으며, 특히 고위공직자범죄수사처 설치를 통해 검찰의 권한을 분산하고 견제하는 데 주력했다.

4. 사법부의 기능

사법부는 법을 해석하고 적용하여 분쟁을 해결하고, 개인의 권리와 자유를 보호하며, 사회 질서를 유지하는 역할을 한다.[38] 사법심사 권한을 통해 입법부와 행정부의 권력 남용을 견제하고, 헌법의 가치를 수호한다.

사법부는 국가의 이름으로 법을 해석하고, 수호하고, 적용하는 법원 체계이다. 권력분립 원리에 따라, 사법부는 일반적으로 법률을 제정하거나 법을 집행하지 않고, 각 사건의 사실에 법을 해석하고, 수호하고, 적용한다.[38] 그러나 일부 국가에서는 사법부가 관습법을 제정하기도 한다.

많은 관할권에서 사법부는 사법심사 과정을 통해 법을 변경할 권한을 가지고 있다. 사법심사 권한을 가진 법원은 상위 법률, 헌법 조항, 조약 또는 국제법과 양립할 수 없다고 판단될 경우 국가의 법률과 규칙을 무효화할 수 있다. 판사는 헌법의 해석과 이행에 중요한 역할을 하며, 따라서 관습법 국가에서는 헌법법의 체계를 만든다.

영미법 체계에서는 법원이 법을 해석하는데, 이는 헌법, 법률 및 규정을 포함한다. 또한 법원은 (제한적인 의미에서, 특정 사건의 사실에 한정하여) 입법부가 법을 제정하지 않은 영역에서 선례가 되는 판례에 기초하여 법을 만들기도 한다. 예를 들어, 대부분의 영미법 체계에서 과실이라는 불법행위는 성문법에서 유래하지 않는다. '영미법(common law)'이라는 용어는 이러한 종류의 법을 가리킨다. 영미법 판결은 모든 법원이 따라야 할 선례를 설정한다. 이는 때때로 ''stare decisis''라고 불린다.

국가작용이 그 작용 자체의 성질에 주목하여 입법·행정·사법으로 삼분류될 때, 이들은 각각 실질적 의미의 입법, 실질적 의미의 행정, 실질적 의미의 사법으로 개념화된다. 사법은 실질적 의미에서 “구체적인 쟁송에 대해 법을 적용하고 선언함으로써 이를 재정하는 국가작용”으로 정의된다.

프랑스(France)나 독일(Deutschland) 등 대륙법 계열의 국가에서는, 사법이란 “민사사건·형사사건의 재판 작용”을 가리키며, 행정사건의 재판을 포함하지 않는다. 이 의미에서의 사법권은 법치주의와 권력분립제의 확립에 의해 행정권으로부터 분리되어 독립된 재판소의 권능으로 되었다. 행정사건에 대해서는, 통상의 재판소와 별도로 행정재판소가 설치되어, 거기서 심리·재판되었다. 반면, 영미법(코먼로) 계열의 국가에서는 행정사건의 재판도 사법에 포함된다고 해석되며, 행정사건의 재판 작용은 통상의 재판소의 권능에 속한다. 일본국헌법에 있어서의 “사법” “사법권”은 영미법 계열의 제도를 본받아, 행정사건도 통상의 재판소가 재판한다(일본국헌법 제76조 1항, 2항).

5. 사법권의 독립과 민주적 통제

사법권의 독립은 공정한 재판을 보장하기 위한 필수적인 원칙이다. 사법부는 정치적 압력이나 외부의 간섭 없이 독립적으로 재판을 수행해야 한다. 동시에 사법부에 대한 민주적 통제도 필요하며, 재판 공개, 대법원 대법관 국민 심사, 국회에 의한 탄핵 재판 등은 사법부에 대한 민주적 통제 수단이다.

6. 사법부의 구성

참조

[1]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[2]

서적

Historical Introduction to the Study of Roman Law

[3]

간행물

Twelve Tables

[4]

서적

De Oratore

Cambridge University Press

2011

[5]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[6]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[7]

서적

History of Roman Legal Science

Oxford University

[8]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[9]

웹사이트

Roman Legal Procedure

https://www.britanni[...]

2019-05-03

[10]

학술지

The Oxford Handbook of Roman Law and Society

2016-11-02

[11]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[12]

서적

Worlds of Medieval Europe

Oxford University Press

[13]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[14]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[15]

서적

Introduction to Reformed Scholasticism

2011-04

[16]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[17]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[18]

학술지

Commentators on The Roman Law

1980

[19]

논문

Benedict XV, Pope

[20]

서적

Worlds of Medieval Europe

Oxford University Press

[21]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[22]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[23]

서적

The Eucharist in Medieval Canon Law

Cambridge University Press

[24]

서적

Church and Roman law

Wydawnictwo KUL

2010

[25]

서적

European legal history: a cultural and political perspective

2009-06-25

[26]

서적

God vs. the Gavel

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[27]

서적

The challenge of change for judicial systems

https://books.google[...]

IOS Press

[28]

서적

The Italian Legal System

https://books.google[...]

Stanford University Press

[29]

웹사이트

How the Legal System Works: The Structure of the Court System, State and Federal Courts

http://public.findla[...]

American Bar Association

2004

[30]

웹사이트

The American Legal System

http://www.quickmba.[...]

[31]

웹사이트

Introduction to the Courth system

http://www.law.syr.e[...]

Syracuse University College of Law

[32]

웹사이트

How the Judicial System Works Around The World

https://chicagoinjur[...]

2006-05-23

[33]

웹사이트

Japan's Judiciary

http://smu.edu/ecent[...]

Southern Methodist University

2013-04-20

[34]

웹사이트

The Japanese Judicial System

http://www.kantei.go[...]

2013-04-20

[35]

웹사이트

Mexico-Judicial Legislative

http://www.mongabay.[...]

2013-04-20

[36]

웹사이트

The Judicial Branch

https://obamawhiteho[...]

2013-04-20

[37]

웹사이트

Federal Courts

http://www.uscourts.[...]

2013-04-20

[38]

서적

행정법1 第4版 행정법총론

有斐閣

2005

[39]

서적

憲法 新版

弘文堂

1990

[40]

판례

일본국헌법에 위반하는 행정처분취소청구 판결

https://www.courts.g[...]

1952-10-08

[41]

간행물

判例時報1001호

[42]

판례

https://www.courts.g[...]

1990-11-20

[43]

서적

헌법학원론

법문사

1999

[44]

서적

있는 그대로의 미국사 (1권)

휴머니스트

2011

[45]

서적

사법권의 이론과 제도

유원북스

2016

[46]

웹인용

강일원. 법이란 무엇인가. 매일경제.

https://www.mk.co.kr[...]

2022-03-31

[47]

서적

헌법재판소 10년사

헌법재판소

1998

[48]

웹인용

독일 기본법 번역본, 법제처 세계법령정보센터 웹사이트

https://world.moleg.[...]

[49]

웹인용

유병현. (2011). 독일 법원의 구조와 재판소원제도 - 민사법원을 중심으로 -. 법조, 60(10), 115-116.

https://www.kci.go.k[...]

[50]

웹인용

Administration of courts (Germany), European Justice Website

https://e-justice.eu[...]

[51]

웹인용

차진아. (2014). 독일 재판소원의 성격과 기능 - 연방헌법재판소와 연방최고법원들 간의 관계를 중심으로 -. 법학논고, 45, 63.

https://www.kci.go.k[...]

[52]

웹인용

Oberster Gerichtshof En Website

https://www.ogh.gv.a[...]

[53]

웹인용

오스트리아 헌법, 법제처 세계법령정보센터 웹사이트

https://world.moleg.[...]

[54]

웹인용

이경열. (2018). 오스트리아 검찰의 헌법상 지위와 수사절차에서의 검·경 관계. 형사법의 신동향, 59, 98-100.

https://www.kci.go.k[...]

[55]

웹인용

Administration of courts (Austria), European Justice Website

https://e-justice.eu[...]

[56]

웹인용

The Supreme Administrative Court’s information booklet

https://www.vwgh.gv.[...]

[57]

웹인용

장영철. (2009). 오스트리아 憲法裁判制度와 示唆點. 공법학연구, 10(1), 221-243.

https://www.kci.go.k[...]

[58]

웹인용

프랑스 헌법 번역본, 법제처 세계법령정보센터 웹사이트

https://world.moleg.[...]

[59]

웹인용

National specialised courts (France), European Justice Website

https://e-justice.eu[...]

[60]

웹인용

성낙인. (2011). 프랑스 재판기관의 다원성과 헌법재판기관. 공법연구, 39(3), 171.

https://www.kci.go.k[...]

[61]

웹인용

About the Judicial Conference, Administrative Office of the U.S. Courts Website

https://www.uscourts[...]

[62]

웹인용

이제우. (2019). 미국 연방대법원의 상고허가제에 관한 연구 - 연혁, 사건선별 기준과 심리절차를 중심으로 -. 법과정책, 25(3), 194-195.

https://www.kci.go.k[...]

[63]

웹인용

일본 헌법 번역본, 법제처 세계법령정보센터 웹사이트

https://world.moleg.[...]

[64]

웹인용

일본 재판소법 번역본, 법제처 세계법령정보센터 웹사이트

https://world.moleg.[...]

[65]

웹인용

서창식. (2014). 해외 주요국의 상고(上告) 제한제도와 시사점. 이슈와 논점. 922.

https://www.nars.go.[...]

[66]

법률

헌법 제107조 제2항

[67]

웹인용

대법원 2001. 4. 27. 선고 95재다14 판결, 법제처 법령정보센터 웹사이트

https://www.law.go.k[...]

[68]

웹인용

대법원 2021. 8. 26. 선고 2020도12017 판결, 법제처 법령정보센터 웹사이트

https://www.law.go.k[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com