대구읍성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대구읍성은 임진왜란 2년 전인 1590년에 처음 축성되었으며, 이후 경상감영 설치와 함께 석성으로 재건되었다. 1870년 흥선대원군은 읍성을 중수했으나, 강화도 조약 이후 일본인들의 영향력이 커지면서 1906년 박중양 관찰사 서리의 주도하에 읍성이 철거되었다. 읍성 철거는 대구의 도시 구조와 경제에 큰 영향을 미쳐, 조선인들의 상권이 일본인에게 넘어가고 도시의 전통적인 모습이 사라지는 결과를 낳았다. 읍성의 성문으로는 영남제일관, 진동문, 공북문, 달서문, 동소문, 서소문이 있었으며, 읍성 철거 후 성돌은 선교사 주택, 학교, 병원 등에 사용되었다.

2. 역사

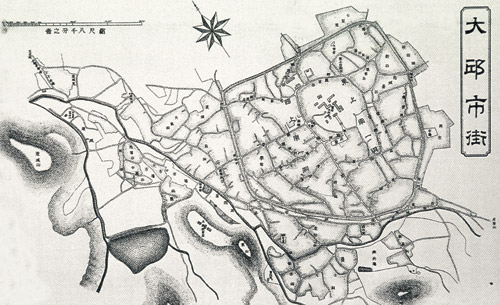

대구읍성의 성벽은 지금의 대구 시가지 중심부를 에워싸고 있는 동성로, 서성로, 남성로, 북성로 거리를 잇는 구간을 따라 서 있었다. 영영축성비(嶺營築城碑)에 따르면 대구읍성의 전체 둘레는 2700m, 높이는 5m였다. 읍성에는 동서남북으로 진동문(鎭東門), 달서문(達西門), 영남제일문(嶺南第一門), 공북문(拱北門)의 4대문과 동·서 2소문까지 여섯 개의 성문이 있었고, 성의 모퉁이에는 동장대, 남장대, 북장대, 망경루라는 4개의 망루가 있었다. 백성들은 출입이 까다로운 4대문 대신 동·서 소문을 주로 이용하였다.

읍성 안 북동쪽에는 경상도 전체의 정치·행정·군사 중심지였던 경상감영이, 북서쪽에는 관리들이 머물던 객사(客舍) 달성관(達城館)이 있었다. 경상감영을 중심으로 대구부 관청들이 즐비했으며, 읍성 남서부와 동남부를 중심으로 백성들의 주거지역이 형성되었다. 특히 달서문과 진동문 밖에서는 큰 시장이 열렸는데, 서문시장(西門市場)은 영남대로 길목에 위치하여 조선 후기 한양, 평양과 더불어 전국 3대 시장 중 하나로 명성이 높았다.

달성관 앞마당에서는 매년 2월 대구 약령시가 열릴 때마다 조선뿐 아니라 중국 상인들도 찾아왔다. 장이 열리기 며칠 전부터 사람과 말이 몰려들어 읍성 북문부터 남문, 성안에서 서문에 이르는 길가와 공터마다 상점이 세워졌다. 수백 마리의 말과 수만 명의 상인이 최소 한 달을 대구에 머물렀고, 당시 대구에서는 "대구 상인들은 약령시 한 달 동안 벌어서 1년을 편안히 놀고 먹는다"는 말까지 나돌 정도였다.

2. 1. 초기 축성과 임진왜란

최초로 대구읍성이 축성된 것은 임진왜란 2년 전인 선조 23년(1590년)이었다. 일본의 침략에 대비하기 위하여 교통상 요지에 읍성을 쌓게 하면서 대구에도 성을 쌓았는데, 당시의 대구부사 윤방에 의해 토성으로 축성되었던 읍성은 대구가 왜군에게 함락되면서 파괴되었다.

그 뒤 대구에 경상감영이 들어서고, 경상감사 겸 대구부사 민응수(閔應洙)는 조정에 대구에 성을 쌓는 것을 허락해줄 것을 요청했고, 군사적인 목적으로 영조 12년(1736년) 4월부터 돌을 이용한 석성의 형태로 다시 축성 공사에 착수했다. 이듬해 6월 읍성은 완공되어 11월에 준공식을 열었다. 흙으로 쌓았던 최초의 읍성이 파괴된 지 약 140년 만의 일이었다.

2. 2. 경상감영 설치와 재건

1590년(선조 23년) 임진왜란 직전, 일본의 침략에 대비하기 위해 교통 요지에 읍성을 쌓으면서 대구에도 읍성이 축조되었다. 당시 대구부사 윤방은 토성을 쌓았으나, 대구가 왜군에 함락되면서 파괴되었다.

이후 대구에 경상감영이 설치되었고, 경상감사 겸 대구부사 민응수(閔應洙)는 조정에 대구 읍성 축조를 요청했다. 영조 12년(1736년) 4월, 군사적 목적으로 돌을 사용한 석성 축성 공사가 시작되어 이듬해 6월 완공되었고, 11월에 준공식을 가졌다. 이는 흙으로 쌓았던 최초의 읍성이 파괴된 지 약 140년 만의 일이었다.

2. 3. 개항과 일본의 영향력 확대

강화도 조약 체결로 조선이 문호를 개방하면서 일본인들이 대구에 들어와 살기 시작했다. 1893년 처음 대구에 정착할 당시에는 작은 잡화점을 운영하는 정도였지만, 1900년 일본인회가 설립되고, 1903년 경부선 철도 공사가 시작되면서 일본인들은 철도 건설 부지로 예정된 토지를 매입하며 대구로 몰려들었다.

1904년 부산-대구 간 철로 개통 1년 전, 대구에는 일본인 철도 종업원, 공사 업자, 노동자, 상인, 여관, 요릿집 등이 급증하여 그 수가 1천여 명에 달했다. 당시 통감부의 군사적, 정치적 보호를 받던 일본 상인들은 조선의 쌀, 잡곡, 소가죽, 소뼈 등을 일본으로 수출하고, 석유, 실, 소금, 사탕, 술, 밀가루, 일용 잡화 등 일본산 제조업 제품을 대거 수입했다. 최초의 은행인 제일은행 부산지점 출장소가 대구에 설치되고, 한국 화폐 대신 제일은행 발행 일본 화폐가 점차 유통되기 시작했다. 읍성이 건재한 상황에서 일본 상인들은 대구 중심부로 진출하지 못하고 성밖에서만 모여 있었다. 일본은 자국 상인의 안전과 이익 보호를 구실로 일본군 수비대 1개 분대를 대구에 주둔시키고 일본인 자치 조직인 일본거류민회를 조직했다.

2. 4. 박중양의 읍성 철거

1905년부터 일본 상인들과 대구에 주둔하던 일본군 수비대는 의도적으로 대구읍성의 허술한 부분을 무너뜨리기 시작했다. 그들은 성벽 때문에 대구가 근대 도시로 발전하지 못한다는 명분을 내세웠다.[1]

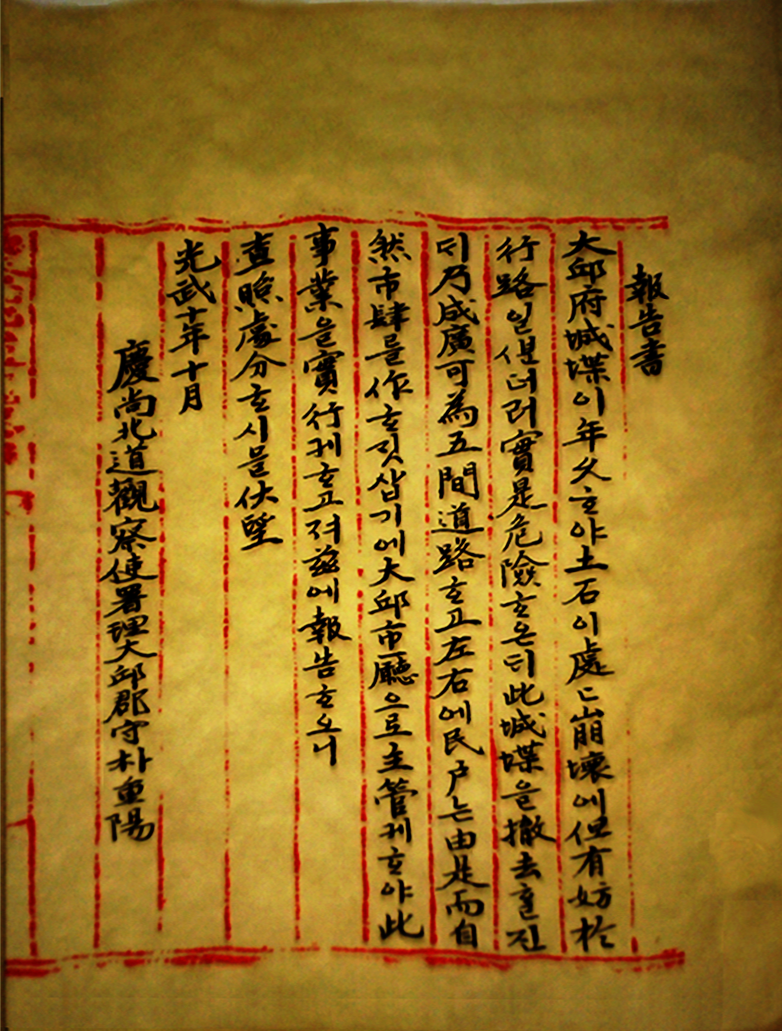

당시 대구군수 겸 관찰사 서리였던 박중양은 '옛 것을 고쳐 새 것으로 만든다(革舊改新)'는 명분 아래 대구읍성 해체를 시작했다.[2] 그는 이미 일본인들과 극비리에 모의하여 부산에서 인부 60여 명을 고용해 대구로 불러들인 상태였다.[3] 1906년 10월, 박중양은 조정에 대구읍성 철거를 보고하는 장계를 보냈지만, 정작 성벽을 부수는 작업은 조정의 허가가 내려오기도 전에 시작된 그의 독단이었다.[3] 조정에서 성벽 철거를 불허한다는 명령이 내려왔지만,[4] 박중양은 읍성 해체를 강행했다. 그는 자신의 두 아들을 일본으로 망명시킬 계획까지 세워놓은 상태에서[5] 성벽 철거 작업을 시작한 것이었다.

일본인들은 대구역 근처에 매입해둔 도원동 일대 수만 평의 땅을 개발하기 위해 대구읍성의 철거를 요구했고, 1907년 3월에는 일본거류민단에서 5000JPY을 내어 도로 공사에 착수했다. 박중양이 비밀리에 데리고 온 인부 60명이 읍성을 허무는 일은 순조롭게 진행되었다.[6]

정부의 지시도 없이 독단으로 성벽을 파괴한 박중양은 내부의 추궁을 받았으나, 당시 일본 통감 이토 히로부미의 설득으로 징계를 면하고 오히려 평남관찰사로 영전되었다.[7] 1908년 6월에는 다시 경북관찰사가 되어 대구로 돌아와 자신이 벌인 성벽 철거사업의 마무리에 나섰다.

1909년, 대구부청 앞에서 포정동, 서문로에 이르는 동서선과 종로에서 대안동에 이르는 남북선으로 동서남북을 가로지르는 십자도로가 개통되었다. 이 도로가 개통되고 박중양은 충남관찰사로 옮겨갔는데, 일본인들은 석별의 기념으로 성벽 해체와 십자로 개통의 공적을 상징하는 십자형이 새겨진 금줄이 달린 고급 시계를 선물했다.[7]

2. 4. 1. 철거 배경

고종 7년(1870년) 흥선대원군은 서구 열강의 침략에 대비하기 위해 경상감사 김세호에게 대구읍성을 크게 중수하도록 했다. 그러나 흥선대원군은 실각했고, 조선은 강화도 조약을 시작으로 열강들과 불평등한 통상 조약을 맺으며 문호를 개방했다.

강화도 조약으로 조선에 들어온 일본인들은 1900년 대구에 일본인회를 설립하고, 1903년 경부선 철도 공사가 시작되자 대구로 몰려들었다. 1904년에는 일본인 수가 1천여 명에 달했고, 통감부의 보호를 받던 일본인 상인들은 조선의 물자를 일본으로 유출하고 일본산 제품을 수입했다. 제일은행 부산지점 출장소가 대구에 세워지고 일본 화폐가 유통되기 시작했다.

대구읍성은 일본인 상인들에게 걸림돌이었다. 1905년부터 일본인 상인들과 일본군 수비대는 의도적으로 읍성의 허술한 부분을 무너뜨렸다.

일본인 상인과 경북관찰사 간의 대립이 심해지는 가운데, 청일전쟁 때부터 일본인들과 교류했던 대구군수 겸 관찰사 서리 박중양이 조정을 자처했다. 그는 일본 유학 시절 일본식 이름을 사용했고 러일전쟁 때는 일본군 통역관을 맡았던 친일파였다.[1]

박중양은 '옛것을 고쳐 새것으로 만든다(革舊改新)'는 명분으로 대구읍성 해체를 시작했다.[2] 그는 일본인 4명과 극비리에 모의하여 부산에서 인부 60명을 고용했다.[3] 1906년 10월, 박중양은 조정에 읍성 철거를 보고했지만, 허가가 나기도 전에 독단적으로 철거를 시작했다.[3] 조정에서 철거 불허 명령이 내려왔지만,[4] 박중양은 읍성 해체를 강행했다. 그는 자신의 두 아들을 일본으로 망명시킬 계획까지 세웠다.[5]

일본인들은 대구역 근처 땅을 개발하기 위해 읍성 철거를 요구했고, 읍성이 헐리는 동안 대구도로위원회를 만들어 도로 개통과 성벽 파괴 작업 청부건을 의결했다. 1907년 3월, 일본거류민단은 5천 원을 내어 도로 공사에 착수했다. 박중양이 데려온 인부 60명은 읍성을 허물었고, 한 선비가 저항했지만 주위의 만류로 물러났다.[6]

박중양은 정부의 지시 없이 성벽을 파괴한 비리로 추궁받았으나, 이토 히로부미의 설득으로 징계를 면하고 평남관찰사로 영전했다.[7] 1908년 6월, 그는 경북관찰사로 대구에 돌아와 성벽 철거사업 마무리에 나섰다.

대구읍성이 헐린 후, 경상감영 객사였던 달성관도 일본인들에게 넘어갔다. 일본인들은 달성관을 헐고 새 시가지를 만들려 했고, 대구 사람들은 반발했다. 기생 염농산 등도 주민들과 함께 농성했지만, 일본군은 수비대 1개 대대를 출동시켜 강제로 해산시키고 달성관을 부숴버렸다.

1909년 대구부청 앞에서 동서남북을 가로지르는 십자도로가 개통되었다. 박중양은 충남관찰사로 옮겨갔고, 일본인들은 그에게 십자형이 새겨진 금줄이 달린 고급 시계를 선물했다.[7]

2. 4. 2. 철거 과정

1905년부터 일본인 상인들과 대구에 주둔하던 일본군 수비대들은 대구읍성의 허술한 부분을 의도적으로 무너뜨리기 시작했다. 그들은 성벽 때문에 대구가 근대 도시로 발전하지 못한다는 명분을 내세웠다.[1]

당시 대구군수 겸 관찰사 서리였던 박중양은 '옛 것을 고쳐 새 것으로 만든다(革舊改新)'는 명분 아래 대구읍성 해체를 시작했다.[2] 그는 이미 일본인들과 극비리에 모의하여 부산에서 인부 60여 명을 고용해 대구로 불러들인 상태였다.[3] 1906년 10월, 박중양은 조정에 대구읍성 철거를 보고하는 장계를 보냈지만, 정작 성벽을 부수는 작업은 조정의 허가가 내려오기도 전에 시작된 그의 독단이었다.[3] 조정에서 성벽 철거를 불허한다는 명령이 내려왔지만,[4] 박중양은 읍성 해체를 강행했다. 그는 자신의 두 아들을 일본으로 망명시킬 계획까지 세워놓은 상태에서[5] 성벽 철거 작업을 시작한 것이었다.

일본인들은 대구역 근처에 매입해둔 도원동 일대 수만 평의 땅을 개발하기 위해 대구읍성의 철거를 요구했고, 1907년 3월에는 일본거류민단에서 5000KRW을 내어 도로 공사에 착수했다. 박중양이 비밀리에 데리고 온 인부 60명이 읍성을 허무는 일은 순조롭게 진행되었다.[6]

정부의 지시도 없이 독단으로 성벽을 파괴한 박중양은 내부의 추궁을 받았으나, 당시 일본 통감 이토 히로부미의 설득으로 징계를 면하고 오히려 평남관찰사로 영전되었다.[7] 1908년 6월에는 다시 경북관찰사가 되어 대구로 돌아와 자신이 벌인 성벽 철거사업의 마무리에 나섰다.

1909년, 대구부청 앞에서 포정동, 서문로에 이르는 동서선과 종로에서 대안동에 이르는 남북선으로 동서남북을 가로지르는 십자도로가 개통되었다. 이 도로가 개통되고 박중양은 충남관찰사로 옮겨갔는데, 일본인들은 석별의 기념으로 성벽 해체와 십자로 개통의 공적을 상징하는 십자형이 새겨진 금줄이 달린 고급 시계를 선물했다.[7]

2. 4. 3. 철거 이후

1905년부터 일본 상인들과 일본군 수비대는 의도적으로 읍성의 허술한 부분을 무너뜨리기 시작했다. 성벽 때문에 대구가 근대 도시로 발전하지 못한다는 명분을 내세우며 읍성 철거를 주장하는 일본인 상인과 경북관찰사 사이의 대립이 잦아졌다. 이때 대구군수 겸 관찰사 서리였던 박중양이 중재를 자처했다. 그는 청일전쟁 때부터 일본인들과 교류했고 러일전쟁 때는 일본군 통역관을 맡았던 친일파였다.[1]

박중양은 '옛 것을 고쳐 새 것으로 만든다'는 명분으로 대구읍성 해체를 시작했다.[2] 일본인들과 극비리에 모의해 부산에서 인부 60여 명을 고용해 읍성 해체를 시작했다. 1906년 10월에 조정에 읍성 철거를 보고했지만, 허가 통지가 내려오기도 전에 독단적으로 작업을 시작했다.[3] 조정에서 철거 불허 명령이 내려왔지만[4] 박중양은 읍성 해체를 강행했다. 그는 자신의 두 아들을 일본으로 망명시킬 계획까지 세웠을 정도로 이 일에 적극적이었다.[5]

일본인들은 대구역 근처 도원동 일대 땅을 개발하기 위해 읍성 철거를 요구했고, 읍성이 헐리는 동안 대구도로위원회를 만들어 도로 개통과 성벽 파괴 작업 청부건을 의결했다. 1907년 3월에는 일본거류민단에서 5000JPY을 내어 도로 공사에 착수했다. 박중양이 데려온 인부 60명이 읍성을 허무는 일은 순조롭게 진행되었다. 흰옷을 입은 조선인 선비가 분을 못 이겨 항의했지만, 주위의 만류로 물러났다.[6]

정부 지시 없이 성벽을 파괴한 박중양은 내부의 추궁을 받았지만, 당시 일본 통감 이토 히로부미의 도움으로 징계를 면했다. 오히려 평남관찰사로 '영전'되었다가 1908년 6월에 경북관찰사로 대구에 '금의환향'했다. 경북관찰사로 부임한 박중양은 성벽 철거사업의 마무리에 나섰다.

대구읍성이 헐리고 난 뒤, 경상감영의 객사였던 달성관도 일본인들에게 넘어갔다. 일본인들은 달성관을 헐고 새로운 시가지를 만들고자 했고, 대구 사람들은 반발했다. 기생 염농산 등이 주민들과 합세하여 객사 앞에서 농성하기도 하였다. 일본인들은 자국군 수비대를 출동시켜 대구 주민들을 강제로 퇴거시키고 달성관을 부숴버렸다.

1909년, 대구부청 앞에서 포정동, 서문로에 이르는 동서선과 종로에서 대안동에 이르는 남북선으로 동서남북을 가로지르는 십자도로가 개통되었다. 이 도로가 개통되고 박중양은 충남관찰사로 옮겨갔는데, 일본인들은 그에게 성벽 해체와 십자로 개통의 공적을 상징하는 십자형이 새겨진 금줄이 달린 고급 시계를 선물했다.[7]

이승만, 서재필의 후원을 받던 사립협성학교를 내쫓았던 박중양의 행동은 여러 사람들의 반감을 샀다. 대구읍성의 철거는 결과적으로 대구의 조선인들이 가진 전통 상권을 일본인들에게 넘어가게 만들었다. 약령시는 본래의 터전을 빼앗긴 채 1910년부터는 남성로로 옮겨가지 않으면 안 되었다. 대구에 거주하는 일본인의 수는 1910년 약 2천 가구에 7천여 명이 되었다. 성내에 살던 대구부민들의 거주지역을 일본인들이 잠식하면서 원래 살던 주민들은 서남쪽 구릉지대로 밀려났다.

성벽 해체 소식을 재빨리 들은 사람들은 눈먼 땅을 사재기하여 부자가 되었다는 이야기가 있다.[8] 성 밖의 땅값은 평당 10JPY이었으나 오히려 성안의 땅 값은 2JPY이었다.[4]

3. 구조

대구읍성의 성벽은 지금의 대구 시가지 중심부를 에워싸고 있는 동성로와 서성로, 남성로, 북성로 거리를 잇는 구간을 따라 서 있었다. 영영축성비(嶺營築城碑)에 따르면 대구읍성의 전체 둘레는 2700m, 높이는 5m였다. 읍성에는 동서남북으로 진동문(鎭東門), 달서문(達西門), 영남제일문(嶺南第一門), 공북문(拱北門)의 4대문(大門)과, 그보다 조금 작은 동·서 2소문(小門)까지 여섯 개의 성문이 있었고, 성의 모퉁이에는 동장대, 남장대, 북장대, 망경루라는 4개의 망루가 있었다. 백성들은 출입이 까다롭고 엄격한 4대문 대신 동·서의 두 소문을 주로 이용하였다.[1]

읍성 안 북동쪽에는 경상도 전체의 정치·행정·군사의 중심지였던 경상감영이, 북서쪽에는 관리들이 머물던 객사(客舍) 달성관(達城館)이 자리 잡고 있었다. 경상감영을 중심으로 대구부의 관청들이 즐비하였다. 읍성의 남서부와 동남부를 중심으로 백성들의 주거지역이 형성되었고, 특히 달서문과 진동문 밖에서는 큰 시장이 열렸다. 대표적인 곳이 서문시장으로, 영남대로의 길목에 위치해 있어 조선 후기에 한양, 평양과 더불어 전국 3대 시장의 하나로 명성이 높았다.[1]

달성관 앞마당에서는 매년 2월에 대구에서 약령시가 열릴 때마다 조선뿐 아니라 중국에서도 상인들이 찾아드는 큰 장이 열렸다. 장이 열리기 며칠 전부터 사람과 말이 몰려들기 시작해 읍성의 북문부터 남문에 이르는 길가마다, 성안에서 서문에 이르는 길가마다 집집마다 상점이 열리고 작은 공터에까지 노점이 세워졌다. 수백 마리의 말과 수만 명의 상인이 최소 한 달을 대구에 머물렀고, 비단 약재상뿐 아니라 다른 많은 사람들을 상대로 여각이나 주막, 그 밖의 많은 상점들이 호황을 누렸다. 당시 대구에서는 "대구 상인들은 약령시 열리는 한 달 동안 벌어서 1년을 편안히 놀고 먹는다"는 말까지 나돌 정도였다.[1]

3. 1. 성문

3. 2. 주요 시설

대구읍성의 성벽은 지금의 대구 시가지 중심부를 에워싸고 있는 동성로와 서성로, 남성로, 북성로 거리를 잇는 구간을 따라 서 있었다. 영영축성비(嶺營築城碑)에 따르면 대구읍성의 전체 둘레는 2700m, 높이는 5m에 달했다. 읍성에는 동서남북으로 진동문(鎭東門), 달서문(達西門), 영남제일문(嶺南第一門), 공북문(拱北門)의 4대문(大門)과 그보다 조금 작은 동·서 2소문(小門)까지 여섯 개의 성문이 있었고, 성의 모퉁이에는 동장대, 남장대, 북장대, 망경루라는 4개의 망루가 있었다. 백성들은 출입이 까다롭고 엄격한 4대문 대신 동·서의 두 소문을 주로 이용하였다.

읍성 안 북동쪽에는 경상도 전체의 정치·행정·군사의 중심지였던 경상감영이, 북서쪽에는 관리들이 머물던 객사(客舍) 달성관(達城館)이 자리 잡고 있었으며, 경상감영을 중심으로 대구부의 관청들이 즐비하였다. 읍성의 남서부와 동남부를 중심으로 백성들의 주거지역이 형성되어 있었고, 특히 달서문과 진동문 밖에서는 큰 시장이 열렸다. 대표적인 것이 서문시장으로, 영남대로의 길목에 위치해 있어 조선 후기에 한양, 평양과 더불어 전국 3대 시장의 하나로 명성이 높았던 시장이었다.

달성관 앞마당에서는 매년 2월에 대구에서 약령시가 열릴 때마다 조선뿐 아니라 중국에서도 상인들이 찾아드는 큰 장이 열렸는데, 장이 열리기 며칠 전부터 사람과 말이 몰려들기 시작해 읍성의 북문부터 남문에 이르는 길가마다, 성안에서 서문에 이르는 길가마다 집집마다 상점이 열리고 작은 공터에까지 노점이 세워졌다. 수백 마리의 말과 수만 명의 상인이 최소 한 달을 대구에 머물렀고, 비단 약재상뿐 아니라 다른 많은 사람들을 상대로 여각이나 주막, 그 밖의 많은 상점들이 호황을 누렸던 당시의 대구에서는 "대구 상인들은 약령시 열리는 한 달 동안 벌어서 1년을 편안히 놀고 먹는다"는 말까지 나돌 정도였다.

4. 읍성 철거의 영향과 평가

조선 말기 흥선대원군은 서구 열강의 침략에 대비하여 1870년 경상감사 김세호에게 대구읍성을 크게 보수하도록 했다. 그러나 조선은 강화도 조약을 시작으로 여러 열강과 불평등 조약을 맺으며 개방되었다.

강화도 조약 체결 이후, 일본인들이 1893년부터 대구에 정착하기 시작했다. 1900년 대구에 일본인회가 설립되고, 1903년 경부선 철도 공사가 시작되면서 일본인들이 대구로 몰려들었다. 1904년에는 일본인 수가 1천여 명에 달했고, 통감부의 보호를 받던 일본 상인들은 조선의 물품을 일본으로 수출하고 일본산 제품을 수입했다. 제일은행 출장소가 대구에 세워지고 일본 화폐가 유통되기 시작했다.

박중양은 대구 객사를 일본인에게 매각하고 공자묘를 헐었으며, 사립협성학교를 내쫓아 많은 사람들의 반감을 샀다. 대구읍성 철거는 결과적으로 대구의 전통 상권을 일본인들에게 넘어가게 만들었으며, 약령시는 1910년 남성로로 옮겨가야 했다. 철도와 국도 건설로 대구의 접근성은 좋아졌지만, 일본인 거주 지역이 확장되면서 원래 살던 주민들은 밀려나고 전통적인 대구의 모습은 사라졌다.

성벽 해체 소식을 들은 사람들은 땅을 사재기하여 부자가 되기도 했다. 성 밖 땅값은 평당 10JPY이었으나 성 안 땅값은 2JPY이었다.[4]

4. 1. 경제적 영향

대구읍성은 지금의 대구 시가지 중심부를 둘러싸고 있었으며, 읍성 안에는 경상감영과 객사 달성관이 있었다. 읍성 남서부와 동남부에는 백성들의 주거지가 있었고, 달서문과 진동문 밖에서는 큰 시장이 열렸다. 특히 서문시장은 전국 3대 시장 중 하나로 명성이 높았다. 약령시는 조선뿐 아니라 중국 상인들도 찾아오는 큰 장이었다.[8]강화도 조약 체결 이후 일본인들이 대구에 들어와 살기 시작했다. 1900년 대구에 일본인회가 설립되고, 1903년부터 경부선 철도 공사가 시작되면서 일본인들은 대구로 몰려들었다. 1904년 일본인 수는 1천여 명에 달했고, 통감부의 보호를 받던 일본인 상인들에 의해 조선의 물품은 일본으로 수출되고 일본산 제품이 대거 수입되었다. 제일은행 부산지점 출장소가 대구에 세워지고 일본 화폐가 유통되기 시작했다.

대구읍성 철거는 대구의 전통 상권을 일본인들에게 넘어가게 만들었다. 일본인들이 객사를 헐고 그 자리에 도로를 만들면서, 약령시는 1910년부터 남성로로 옮겨갔다. 철도와 국도 건설로 대구의 접근성이 좋아졌지만, 일본인 거주 지역이 확장되면서 원래 살던 주민들은 밀려나고 전통적인 대구의 모습은 사라졌다.

성벽 해체 소식을 들은 일부 사람들은 땅을 사재기하여 부자가 되기도 했다. 성 밖 땅값은 평당 10JPY이었으나 성 안 땅값은 2JPY이었다.[4]

4. 2. 도시 구조 변화

대구읍성의 성벽은 지금의 대구 시가지 중심부를 에워싸고 있는 동성로와 서성로, 남성로, 북성로 거리를 잇는 구간을 따라 서 있었다. 읍성 안에는 경상감영을 중심으로 대구부 관청들이 있었고, 남서부와 동남부를 중심으로 백성들의 주거지역이 있었다. 특히 서문시장은 전국 3대 시장 중 하나로 명성이 높았다.1870년 흥선대원군의 명으로 대구읍성이 중수되었으나, 강화도조약 이후 일본인들이 대구에 들어와 정착하기 시작했다. 1900년 일본인회가 설립되고, 1903년 경부선 철도 공사가 시작되면서 일본인들은 대구로 몰려들었다. 1904년에는 일본인 수가 1천여 명에 달했고, 일본인 상인들은 통감부의 보호를 받으며 조선의 물자를 일본으로 수출하고 일본산 제품을 수입했다. 제일은행 출장소가 대구에 세워지고 일본 화폐가 유통되기 시작했다.

박중양은 대구 객사를 일본인에게 매각하고 공자묘를 헐었으며, 사립협성학교를 내쫓았다. 대구읍성 철거는 대구의 전통 상권을 일본인에게 넘어가게 만들었다. 1910년 약령시는 남성로로 옮겨갔고, 대구에 거주하는 일본인 수는 7천여 명이 되었다. 일본인들이 성내 주민들을 밀어내고, 일제 지배기구와 일본인 상점들이 대구역을 중심으로 들어서면서 전통적인 대구의 모습은 사라졌다.

성벽 해체 소식을 들은 사람들은 땅을 사재기하여 부자가 되었다는 이야기가 있다.[8] 성 밖 땅값은 평당 10JPY이었으나 성안 땅값은 2JPY이었다.[4]

4. 3. 역사적 평가

박중양이 대구 객사를 일본인에게 매각하고 공자묘를 헐어버린 행위는 많은 사람들의 반감을 샀다. 이승만, 서재필의 후원을 받던 사립협성학교를 내쫓은 것도 반감을 더했다. 대구 시가지 확장이라는 여론도 있었지만, 대구읍성 철거는 결과적으로 대구 조선인들의 전통 상권을 일본인들에게 넘어가게 만들었다.[8]일본인들이 객사를 헐면서 객사 앞 종로 부근을 중심으로 개설되던 약령시의 상권도 사라졌다. 객사 주위의 민가마저 일본인 상인들이 사들여 도로를 만들면서, 약령시는 본래의 터전을 빼앗기고 1910년부터 남쪽 성벽이 철거된 자리인 남성로(지금의 자리)로 옮겨가야 했다.[8]

대구를 지나는 철도와 국도 건설로 전국 주요 도시로의 이동이 쉬워지고 넓은 배후지역에 대한 중심도시로서의 기능이 강화되었다. 1910년 대구에 거주하는 일본인의 수는 약 2천 가구에 7천여 명이 되었다. 성내에 살던 대구부민들의 거주지역을 일본인들이 잠식하면서 원래 살던 주민들은 서남쪽 구릉지대로 밀려났다. 일제의 지배기구와 은행, 우체국, 일본인 상점들이 대구역을 중심으로 태평로, 동성로 등 대구 동북부에 들어서는 등 전통적인 대구의 모습은 사라지고 말았다.[8]

성벽 해체 소식을 재빨리 들은 사람들은 눈먼 땅을 사재기하여 부자가 되었다는 이야기가 있다.[8] 성 밖의 땅값은 평당 10KRW이었으나 오히려 성안의 땅 값은 2KRW이었다는 것이다.[4]

5. 읍성 관련 유적

대구읍성과 관련된 유적은 현재 남아 있지 않다. 읍성이 철거될 당시 박중양이 성돌을 일본인에게 판매하였고[9], 일부 선교사들이 이 성돌을 이용하여 건축물을 지었다.[10] 이 성돌들은 신명학교, 계성학교, 동산의료원 등 여러 곳에 사용되었다.[10]

5. 1. 성돌의 행방

대한매일신보는 박중양이 성벽을 허물고 나온 성돌을 1개에 1냥씩 받고 일본인에게 팔았다고 보도했다.[9] 이때 일부 선교사들이 성돌을 옮겨다 집을 지었고, 이 성돌은 선교사 주택뿐만 아니라 신명학교, 계성학교, 동산의료원 및 약전골목, 일반 고택 등으로 흩어졌다.[10]참조

[1]

뉴스

"[역사속의 영남사람들 .11 박중양]"

http://www.yeongnam.[...]

영남일보

2004-03-09

[2]

뉴스

황제의 길은 항일 투쟁의 길이었다

http://www.dailian.c[...]

데일리안

2010-02-06

[3]

간행물

월간문학 35권 제3호

월간문학사

2003

[4]

간행물

월간문학 35권 제3호

월간문학사

2003

[5]

간행물

월간문학 35권 제3호

월간문학사

2003

[6]

뉴스

"[대구 옛 도심, 이야기로 살아난다 ⑨대구읍성 허물던 날]"

http://www.imaeil.co[...]

매일신문

[7]

뉴스

"<객원기자 김민수교수의 한국도시문화탐험기>(6) 대구 ① 자본,권력에 `옛 성곽의 도시`무너진다"

http://www.munhwa.co[...]

문화일보

2003-08-01

[8]

간행물

월간문학 35권 제3호

월간문학사

2003

[9]

뉴스

대구읍성은…

http://www.imaeil.co[...]

매일신문

2011-02-26

[10]

뉴스

대구읍성은?…영조때 축성, 1907년 해체

http://www.imaeil.co[...]

매일신문사

2008-02-18

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com