대장일람집

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대장일람집은 불교 경전의 내용을 요약, 정리한 책으로, 석가모니 부처의 계보와 수행, 불상 조성의 공덕 등을 다룬다.

중국 송대의 진실(陳實)이 방대한 《대장경》에 포함된 여러 경전을 주제별로 분류하여 정리한 경전 목록집이다. 먼저 '문목(門目) 총류(總類)'라는 제목 아래 각 품(品)의 이름과 권수(卷數), 품수(品數) 등을 정리하였다.

한국에는 고려 시대와 조선 시대에 걸쳐 간행된 다양한 《대장일람집》 판본이 전해진다.

고려 초 13세기 중엽에 간행된 것으로 추정되는 계명대학교 동산도서관 소장 고려본은 대한민국 보물 제1335호로 지정되었으며, 재조대장경 판각에 참여한 각수들의 이름이 새겨져 있다. 1575년 전라도 담양 용천사에서 간행된 《조상경》은 현존하는 판본 중 연대가 가장 오래되었다.

2. 내용 구성

이후 전체 경전을 크게 8개의 부문(部門)으로 나누고, 이를 다시 총 60개의 품(品)으로 세분화하여 분류하였다. 각 품마다 특정한 주제를 설정하고, 그 주제에 해당하는 경전들을 모아 집대성하는 방식으로 구성되어 있다. 이러한 체계는 첫 번째 부문의 제1품부터 시작하여 마지막 여덟 번째 부문의 제60 「유통품」(流通品)에 이르기까지 일관되게 적용된다.

2. 1. 수표대각선용부위중생(首標大覺先容附爲衆生) 부문

《대장일람집》의 전체 8부문(部門) 중 첫 번째 부문에 해당하며, 제1 「선왕품」(先王品)부터 제8 「상주품」(常住品)까지 총 8개의 품(品)으로 구성된다. 이 부문은 주로 석가모니 부처의 생애 초기와 관련된 내용을 다룬다.

구체적인 예로, 제1 「선왕품」에서는 『석가보』(釋迦譜)와 『기세인본경』(起世因本經) 등의 경전을 인용하여 석가모니 부처의 가계(家系), 즉 선조들의 계보를 소개한다. 이어지는 제2 「인지품」(因地品)에서는 『비바사론』(毘婆沙論), 『과현인과경』(過現因果經), 『석가보』 등을 참조하여 석가모니 부처가 깨달음을 얻기 전, 즉 인지(因地)에서 수행하던 시기에 대해 설명한다.

2. 2. 기타 부문

한국에는 해인사 백련암에 소장되어 있던 대한불교조계종 종정 성철 스님의 장서 가운데 1472년 조선 왕실에서 발원하여 간행한 《대장일람집》 판본이 포함되어 있다.[1] 또한 범어사 성보박물관과 산청 겁외사 등에도 《대장일람집》의 잔본이 소장되어 있다.

일본에는 오에이(応永) 연간에 교토 오산(五山)에서 간행된 오산판(五山版)이나 고활자판(古活字版) 두 종류가 있으며, 에도 시대의 목판본으로도 존재한다.[2] 또한 교토대학 가와이 문고에는 조선 시대에 간행된 목판본 《대장일람집》이 소장되어 있다.[3]

3. 한국의 판본

고려 시대 판본 중 대표적인 것으로는 계명대학교 동산도서관에 소장된 것이 있다. 이 판본은 13세기 중엽에 간행된 것으로 추정되며, 한국에 남아있는 판본 중 가장 오래된 것으로 평가받아 2002년 대한민국의 보물 제1335호로 지정되었다.[4]

조선 시대에는 1575년(선조 8년) 전라도 담양 추월산 용천사에서 간행한 판본(조상경)이 있으며, 이는 《대장일람집》 제4권 「조상품」의 내용을 담고 있다.

이러한 여러 시대의 판본들은 한국 불교의 역사와 서지학 연구에 있어 귀중한 자료로 활용되고 있다.

3. 1. 계명대학교 동산도서관 소장 고려본

대한민국의 계명대학교에는 고려 초 13세기 중엽에 간행된 것으로 추정되는 《대장일람집》이 소장되어 있다. 이는 한국 국내에 전해지는 판본 중 가장 오래된 것으로 여겨진다. 2002년 1월 2일 대한민국의 보물 제1335호로 지정되었다.[4]

3. 1. 1. 특징

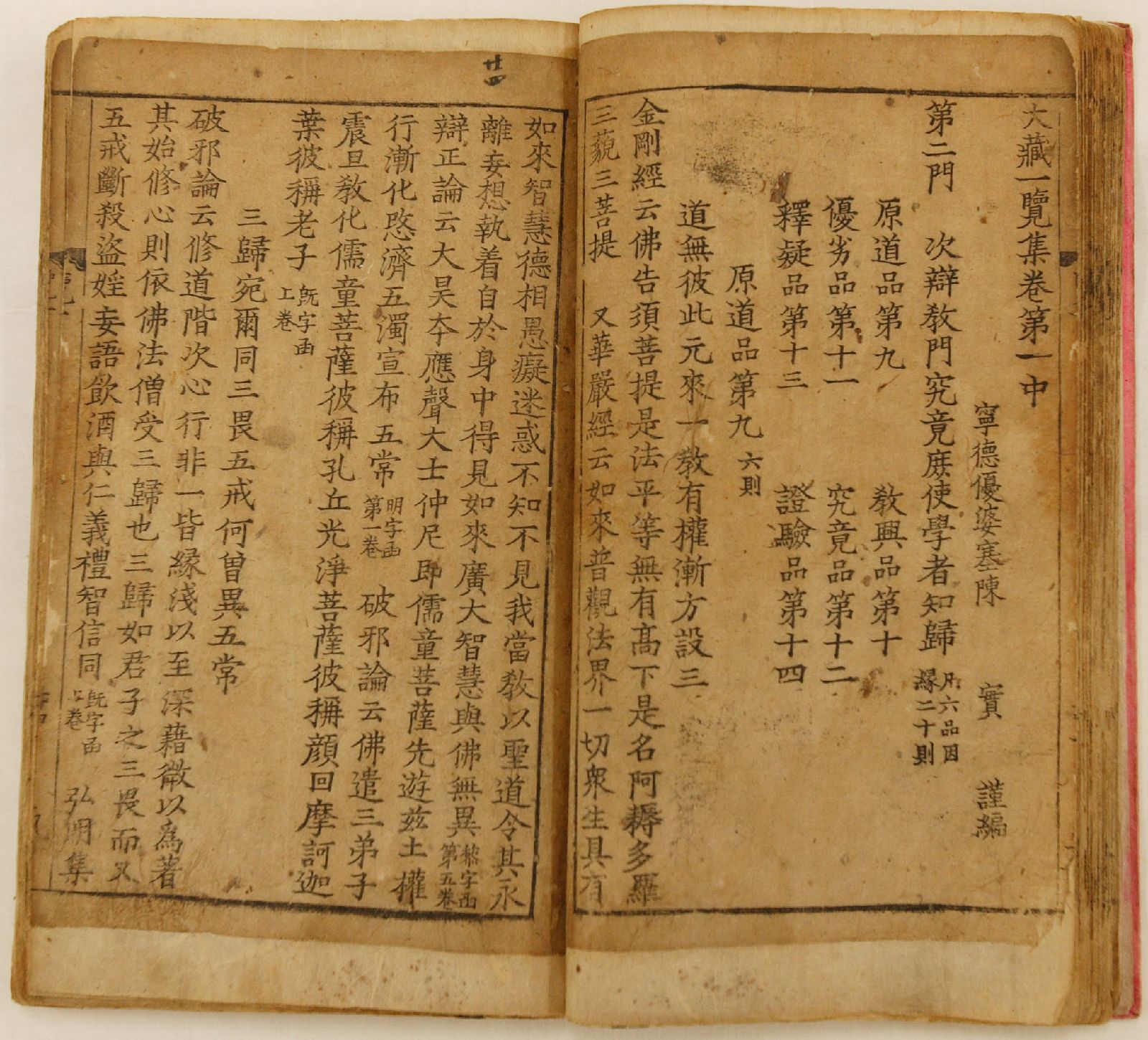

이 책은 제1권(第 1卷) 상하중(上中下) 1책(1冊)으로 구성된 영본(零本)으로, 내용은 선왕품(先王品)부터 번뇌품(煩惱品)에 이르기까지 총 17품(品)에 대해 설명하고 있다.[5] 판심(版心) 하단부에는 존식(存植)·정안(正安) 등 각수(刻手, 경판을 새긴 기술자)의 이름이 새겨져 있는데, 이들은 재조대장경 판각(1236년~1251년)에도 참여했던 인물들로 확인되었다. 이를 통해 이 책의 간행 시기를 13세기 중엽으로 추정할 수 있다.[5]

판식은 좁은 판심에 흑어미(魚尾)가 가늘게 이중으로 처리된 송본(宋本)의 형태를 취하고 있으며, 이는 12세기의 《능엄경》이나 《선문염송》 등에서도 유사한 예를 찾아볼 수 있다. 서체 역시 송본 및 13세기 중반에 유행하던 고려본들과 비슷한 형식을 보인다.[5]

또한 본문에는 붓으로 구결(口訣)을 달아 놓아, 구결 연구에도 귀중한 자료가 되고 있다.[5]

3. 2. 담양 추월산 용천사 간행본 조상경(造像經)

경기도 유형문화재 제217호로 지정된 조상경은 조선 선조 8년(1575년)에 전라도 담양 추월산(秋月山) 용천사(龍泉寺)에서 간행한 목판본이다.[6] 이 판본은 현재 남아있는 《조상경》(造像經) 판본 가운데 연대가 가장 오래된 것으로, 문화재로서의 가치뿐만 아니라 현재까지도 참고 자료로서 활용될 수 있다는 점에서 귀중하게 평가된다.[6] 이 조상경의 핵심 내용은 《대장일람집》(大藏一覽集) 제4권 「조상품」에 해당한다.[6]

3. 2. 1. 내용

《대장일람집》 제4권 「조상품」은 불상 조성에 따른 공덕을 중심으로 다룬다.[6] 이 내용은 조선 선조 8년(1575년) 전라도 담양 추월산(秋月山) 용천사(龍泉寺)에서 간행된 《조상경》(造像經)의 핵심 내용이기도 하다.[6]

「조상품」에서는 여러 경전의 교리를 인용하여 불상 조성의 의미와 공덕을 설명한다. 예를 들어, 조상공덕경(造像功德經)에서는 불상 조성의 기원을 설명하는데, 석가모니 부처가 제석천(帝釋天)의 요청으로 도리천에 올라가 석 달 동안 어머니 마야 부인을 위해 설법하느라 자리를 비우자, 인도의 우전왕(優塡王)이 부처를 그리워하며 부처와 똑같은 모습의 불상을 만들어 경배한 것이 불상의 시작이라고 전한다.[6] 또한, 불상을 조성하면 그 공덕으로 모두 성불하며, 설령 사람으로 다시 태어나더라도 제왕이나 훌륭한 신하, 부유한 집안(장자)에 태어난다고 설명한다.[6] 욕상경(浴像經)에서는 불상에 향수나 물을 부어 목욕시키는 방법과 그 공덕에 대해 설명한다.[6]

마지막 부분인 「제불보살복장단의식」(諸佛菩薩腹藏壇儀式)에서는 불상 내부에 넣는 복장물(腹藏物)에 대해 상세히 다룬다. 먼저 '단'(壇)의 의미를 '모임'으로 풀이하고, 단을 설치하는 뜻을 여러 경전 구절을 인용하여 설명한다.[6] 불상의 모습(상호)이 원만해야 모든 중생이 큰 복과 이익을 얻을 수 있다고 강조하며, 불상에 복장물을 넣는 이유와 함께 복장에 들어갈 물품의 목록, 크기와 개수, 넣는 방법까지 구체적으로 기록하고 있다.[6]

3. 2. 2. 판식

판식은 사주단변(四周單邊)에 계선이 있으며 반엽(半葉)에 9항 20자씩 배열되어 있고 판심에 내향흑어미(內向黑魚尾)가 있다.[6]

참조

[1]

뉴스

성철 스님 소장 불서 조사완료 기념 세미나

http://www.ggbn.co.k[...]

금강신문

2019-11-22

[2]

웹사이트

大藏一覽集 - 일본 불교대학도서관 데이터베이스(일본어)

https://bird.bukkyo-[...]

[3]

웹사이트

대장일람집(해외한국학자료센터)

http://kostma.korea.[...]

[4]

간행물

국가지정문화재(보물) 지정

문화재청

2002-01-02

[5]

웹사이트

대장일람집(계명대학교 동산도서관 고문헌 사이버 전시리스트)

https://mlibrary.kmu[...]

[6]

웹사이트

조상경(경기문화재단 홈페이지)

https://ggc.ggcf.kr/[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com