송나라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

송나라는 960년에 건국되어 1279년에 멸망한 중국 왕조이다. 후주의 장군 조광윤이 건국했으며, 강력한 중앙 집권 체제를 구축하고 과거제를 통해 관리를 선발했다. 송나라는 요나라, 서하, 금나라 등 주변 국가와 외교 관계를 맺었으며, 왕안석의 신법 등 개혁을 추진했지만, 금나라의 침입으로 수도를 옮기는 등 어려움을 겪었다. 이후 해상 무역을 발전시키며 경제적 번영을 이루었으나, 몽골의 침략으로 멸망했다. 송나라는 농업, 수공업, 상업의 발달을 통해 경제적 성장을 이루었고, 유교, 불교, 도교 등 다양한 사상이 융성했다. 또한, 문학, 미술, 과학 기술 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 발전을 이루었으며, 특히 성리학의 발달은 동아시아 사상에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

송나라는 960년 후주(後周)의 장군이었던 조광윤(태조)이 건국하여 1279년 몽골 제국에 의해 멸망할 때까지 약 320년간 지속된 중국의 왕조이다. 송나라의 역사는 크게 수도 개봉을 중심으로 화북 지역을 통치했던 '''북송'''(北宋, 960년 ~ 1127년) 시대와, 금나라의 침입으로 강남의 임안(현재 항저우)으로 천도한 이후의 '''남송'''(南宋, 1127년 ~ 1279년) 시대로 나뉜다.

태조 조광윤은 오대 십국 시대의 혼란을 수습하고 중국 대부분을 통일했으며, 과거 제도를 강화하여 문치주의(文治主義) 통치 체제의 기반을 마련했다. 그러나 북방의 요나라와 서북방의 서하 등 이민족 왕조와의 군사적 긴장 관계는 지속되었다. 특히 요나라와는 전연의 맹(1004년)을 맺어 평화를 유지하는 대가로 매년 막대한 세폐(歲幣)를 보내야 했고, 서하와도 경력의 화약(1044년)을 통해 유사한 관계를 맺었다. 11세기에는 왕안석이 부국강병을 목표로 신법(新法)이라 불리는 대대적인 개혁을 추진했으나, 사마광을 중심으로 한 구법파(舊法派)와의 극심한 당쟁으로 국력이 소모되었다.

12세기 초, 북방에서 여진족이 세운 금나라가 강성해지자 송나라는 금나라와 동맹을 맺고 요나라를 멸망시켰다(해상의 맹). 그러나 이후 금나라와의 관계가 악화되어 침공을 받았고, 결국 1127년 수도 개봉이 함락되고 황제 휘종과 흠종이 북으로 끌려가는 정강의 변을 겪으며 북송은 멸망했다.

고종은 남쪽으로 피신하여 임안(현재의 항저우)을 수도로 삼아 남송을 건국했다. 남송은 악비, 한세충 등 명장들의 활약으로 금나라의 남진을 저지하고 강남 지역을 지켜냈으나, 내부적으로는 주전파와 주화파의 대립이 계속되었다. 남송은 강력한 해군력을 바탕으로 해상 무역을 발전시켰고, 경제적, 문화적으로는 번영을 누렸다. 그러나 13세기 초 몽골 제국이 급격히 부상하면서 새로운 위협에 직면했다. 몽골은 1234년 남송과 연합하여 금나라를 멸망시킨 후, 남송을 공격하기 시작했다. 남송은 몽골의 침입에 맞서 40년 이상 끈질기게 저항했으나, 1276년 수도 임안이 함락되고, 1279년 애산 전투에서 마지막 황제와 남은 세력이 전멸하면서 완전히 멸망했다.

2. 1. 북송 (960년 ~ 1127년)

후주(後周)의 전전도점검(殿前都点檢, 근위군 사령관)이었던 조광윤(趙匡胤, 태조)은 960년 후주의 마지막 황제로부터 선양을 받아 송나라를 건국하였다. 태조 조광윤은 오대 십국 시대의 분열을 끝내고 중국을 통일하는 것을 목표로 삼았으며, 16년간의 정복 전쟁을 통해 이전 한나라와 당나라 시대의 영토 대부분을 회복하는 데 성공했다. 그는 개봉(開封)을 수도로 삼아 강력한 중앙 정부를 수립했으며, 이 시기부터를 '''북송'''(北宋) 시대로 본다. 태조는 과거 제도를 중시하여 귀족이나 군인 가문 출신이 아닌 능력과 실적에 따라 관리를 선발함으로써 행정적 안정을 꾀했다. 또한 도로망 확충과 같은 사업을 통해 제국 전역의 효율적인 소통을 도모했으며, 지도 제작자들에게 각 지방과 도시의 상세한 지도를 만들게 하여 전국 지도를 편찬하게 했다. 태조는 과학 기술 발전도 장려하여, 기술자 장사순(張思訓)이 설계한 천문시계탑 등을 지원했다.

태조가 세상을 떠난 후 그의 동생 조광의(趙匡義)가 황위를 이어받아 태종이 되었다. 태종은 중국 통일을 완수하고 과거 제도를 더욱 확립했으며, 그의 아들 진종 대에 이르러 과거 제도는 완성되었다고 평가받는다. 송 조정은 인도의 촐라 왕조, 이집트의 파티마 왕조, 중앙아시아의 카라한 칸국, 한반도의 고려, 일본 등 여러 나라와 외교 관계를 맺었다. 심지어 1081년에는 비잔티움 제국에서 온 사절단을 황제가 접견했다는 기록도 남아있다.[3]

그러나 송나라는 국경을 맞댄 이웃 나라들과는 긴장 관계를 유지했다. 북동쪽의 거란족이 세운 요나라와 북서쪽의 탕구트족이 세운 서하와의 관계가 특히 중요했다. 송나라는 요나라를 압박하여 938년 이래 요나라 영토였던 연운십육주를 되찾으려 했으나 실패했다. 요나라는 오히려 송나라 북부 국경을 자주 침범하여 약탈을 일삼았고, 이러한 충돌은 1004년 '''전연의 맹'''을 맺고 나서야 멈추었다. 이 조약으로 송나라는 요나라에 매년 막대한 양의 비단과 은을 보내고, 요나라를 외교적으로 동등한 국가로 인정해야 했다. 이는 송나라에게 경제적인 부담보다는 '오랑캐'로 여기던 요나라와 동등한 관계를 맺어야 한다는 점에서 자존심에 큰 상처를 주었다. 이후 송나라는 요나라 기병의 침입을 막기 위해 국경 지역에 거대한 방어림을 조성했다.

한편, 송나라는 서하와도 끊임없이 충돌했다. 11세기 초, 과학자이자 장군이었던 심괄(沈括)의 지휘 아래 서하를 상대로 몇 차례 승리를 거두기도 했으나, 내부 불화로 인해 얻었던 영토를 다시 빼앗겼다. 결국 1044년 송나라는 서하와도 '''경력의 화약'''을 맺어 매년 조공을 바치고 평화를 유지해야 했다. 또한 1075년부터 1077년까지는 베트남의 리 왕조와 국경 분쟁으로 리송 전쟁을 치렀다. 양측 모두 막대한 피해를 입은 끝에 평화 조약을 맺고 1082년 서로 점령했던 영토와 포로를 교환했다.

11세기 송나라 조정은 사회 경제 문제 처리 방식을 둘러싸고 파벌 간의 대립이 격화되었다. 이상주의적 재상 범중엄(范仲淹)은 관리 채용 방식 개선, 하급 관리 처우 개선, 교육 지원 확대 등을 골자로 하는 경력 개혁을 추진하려 했으나 보수파의 거센 반발에 부딪혀 물러났다. 그의 뒤를 이어 신종의 지지를 받은 왕안석(王安石)이 재상이 되어 대대적인 개혁, 즉 '''신법'''(新法)을 추진했다. 왕안석은 당시 만연했던 부패와 비효율을 비판하며, 영세 농민 보호와 대상인 및 대지주 억제를 목표로 지세 개혁, 정부 전매 사업 확대, 지방 민병 지원, 과거 시험 기준 강화 등을 실시했다.

이러한 신법은 조정을 왕안석을 지지하는 '신법파(新法派)'와 역사가이자 재상인 사마광(司馬光)을 중심으로 한 '구법파(舊法派)'로 갈라놓았다. 두 파벌은 모든 정치 현안에서 격렬하게 대립했으며, 상대 파벌 인사를 축출하거나 유배 보내는 등 정치 보복이 끊이지 않았다. 저명한 시인이자 관리였던 소동파(蘇軾) 역시 왕안석의 개혁을 비판했다는 이유로 투옥되고 유배되는 고초를 겪었다. 이러한 정치적 혼란 속에서 채경(蔡京)과 같은 인물이 권력을 잡아 부패를 조장하고, 휘종이 국정보다 예술에 몰두하게 만들면서 송나라는 더욱 쇠약해졌다. 결국 1120년에는 저장성과 푸젠성에서 방랍(方臘)이 이끈 농민 반란이 일어나기도 했다.[4]

송나라 내부가 혼란스러운 사이, 만주 지역에서는 요나라의 지배를 받던 여진족이 1115년 금나라를 건국하고 요나라에 대항하기 시작했다. 송나라 조정은 금나라와 동맹(해상의 맹)을 맺고 요나라를 협공하기로 결정했고, 마침내 1125년 요나라를 멸망시켰다. 그러나 송나라 군대의 약한 모습은 금나라에게 간파당했고, 송나라가 요나라 잔존 세력과 접촉하려 한 사실이 드러나자 금나라는 동맹을 파기하고 송나라를 침공했다. 요나라를 막기 위해 조성했던 국경의 방어림마저 제거된 상태였기에 금나라 군대는 거침없이 남하했다. 결국 1127년 수도 개봉이 함락되고, 황제 흠종과 태상황이 된 휘종을 비롯한 수많은 황족과 조정 대신들이 북쪽으로 끌려가는 참사, 즉 '''정강의 변'''이 일어났다.

살아남은 송나라 세력은 흠종의 동생인 강왕(康王) 조구(趙構, 고종)를 중심으로 남쪽으로 후퇴하여 임안(臨安, 현재의 항저우)에 새로운 수도를 정했다. 이 사건을 계기로 송나라는 북송과 남송 시대로 나뉘게 된다. 북송의 멸망으로 송나라는 화북 지역에 대한 지배권을 상실했으며, 금나라는 중원을 차지한 자신들이 중국의 정통 왕조라고 주장하게 되었다.

2. 2. 남송 (1127년 ~ 1279년)

정강의 변으로 북송이 멸망한 후, 살아남은 송나라 군대는 흠종의 동생이었던 강왕(康王) 조구(趙構)를 중심으로 다시 모였다. 조구는 1127년 스스로 고종으로 즉위하였고, 양쯔강 이남으로 후퇴하여 임안(현재의 항저우)에 새로운 수도를 세웠다. 이 시기 이후의 송나라를 남송이라고 부른다. 금나라에게 패배한 이후, 송나라는 중국 북부에 대한 지배권을 상실했고, 금나라는 중원을 차지하며 자신들이 정통 중국 왕조임을 내세웠다.

송나라는 중원 지역을 잃었으나, 여전히 강력한 경제력을 바탕으로 금나라에 맞섰다. 금나라 군대는 남진하여 임안까지 점령하기도 했으나, 당시 남송에는 악비나 한세충과 같은 뛰어난 장수들이 있어 금나라 군대를 성공적으로 막아냈고, 다시 양쯔강 전선 이북으로 밀어 올렸다. 남송 조정은 조선 기술을 장려하고 수많은 군선을 건조하여 해군력을 강화했으며, 광저우, 취안저우, 샤먼 등의 항구를 개축하고 등대를 세워 해양력을 키웠다. 이는 군사적 목적뿐 아니라 해상 무역을 촉진하는 역할도 했다. 1132년에는 딩하이구에 본부를 둔 상설 해군을 창설했다. 이 해군은 1161년 양쯔강에서 금나라 해군을 상대로 큰 승리를 거두었는데, 이 전투에서 남송은 화약 폭탄 등 발전된 기술을 활용했다. 당시 금나라 해군은 600척이 넘는 군선과 7만 명의 대군이었으나, 남송 해군은 120여 척의 배와 3천 명의 병력으로 화약의 위력과 효과적인 전술을 통해 승리했다. 이후 남송은 해군력을 지속적으로 증강시켜, 100여 년 뒤에는 약 5만 2천 명에 달하는 해군을 보유하게 되었다.

초기에는 금나라에 맹렬히 저항했으나, 재상 진회가 집권하면서 주전론(主戰論)자들을 억누르고 금나라와 화평을 맺었다. 이 과정에서 명장 악비는 살해되었다. 진회가 죽은 후 금나라 4대 황제 해릉왕이 침공했으나, 금나라 내부에서 완안옹(금 세종)이 반란을 일으켜 해릉왕을 죽이고 즉위하면서 다시 송나라와 화평을 맺었다. 같은 해 고종은 퇴위하여 상황이 되고, 양자인 조신(趙慎)이 효종으로 즉위했다.

효종 시대에는 송나라와 금나라의 관계가 안정되어 평화가 찾아왔다. 효종은 불필요한 관리 수를 줄이고, 남발되던 회자(지폐) 발행을 억제했으며, 농촌 경제 회복과 침체된 강남 경제 활성화 등 여러 개혁을 추진했다. 또한 부유한 지주들의 토지를 몰수하여 농민들에게 나누어 줌으로써 세원을 확보하려 했으나, 이는 지주들의 강한 반발을 샀다. 1189년 효종이 퇴위하고 광종이 즉위했으나, 한탁주 등의 권력 다툼으로 광종은 퇴위당했다. 정권을 잡은 세력은 반대파를 대거 숙청하는 경원의 당금을 일으켰고, 이 시기 주희의 주자학(당시 도학(道學))도 거짓 학문이라며 탄압받았다(경원위학의 금).

송나라가 내부 문제로 혼란스러운 사이, 북방에서는 몽골이 칭기즈 칸의 지도 아래 강력한 세력으로 떠올랐다. 몽골은 1205년부터 금나라를 공격하기 시작했고, 1211년에는 대대적으로 침공하여 금나라를 거의 멸망 직전까지 몰아붙였다. 이러한 상황을 본 한탁주는 북벌을 감행했으나 실패했고, 결국 1207년 금나라의 요청으로 살해되어 그의 머리가 금나라로 보내지는 조건으로 다시 화의를 맺었다. 금나라는 몽골의 압박 속에 1233년 수도 개봉이 함락되었고, 1234년 우구데이 칸이 이끄는 몽골군과 송나라 군대의 협공으로 완전히 멸망했다.

금나라 멸망 후, 송나라 군대는 북상하여 낙양과 개봉을 회복했지만, 이는 몽골과의 사전 약속을 어긴 것으로 간주되어 몽골과 남송 사이에 전쟁이 발발했다. 1235년 몽골의 쿠릴타이에서 남송 침공을 결정했고, 몽골군은 남송 영토로 밀려들어왔다. 그러나 남송의 명장 맹공은 몽골군을 여러 차례 격파하고 양양 일대와 사천 지역을 수복했다. 또한 중원에서 피난 온 한족들을 활용하여 군대를 늘리고 방어선을 강화했다. 1241년 우구데이 칸이 사망하자 몽골군이 잠시 철수했고, 남송은 이 기회를 이용해 맹공의 주도로 사천 지방에 10여 개의 성을 새로 쌓고 양양 등 주요 요새를 강화하여 방어 체계를 구축했다.

몽케 칸이 새로운 대칸이 되자 몽골은 다시 대대적인 침공을 시작했다. 몽케 칸은 이미 1253년 동생 쿠빌라이를 시켜 운남의 대리국을 정복하여 남송을 포위할 기반을 마련했다. 몽케 칸 본인은 사천을, 쿠빌라이는 악주(현재의 우한)를, 다른 별동대는 담주(현재의 창사)를 공격했다. 몽케 칸은 사천 합주의 조어성(현재의 충칭)을 공격했으나, 남송의 장수 왕견과 주민 10만 명의 결사 항전에 부딪혔다. 5개월간의 공성전 끝에 몽케 칸은 성을 함락시키지 못하고 진영에 퍼진 전염병으로 사망했다(조어성 전투, 1259년). 몽케 칸의 죽음은 유럽 원정 중이던 몽골군까지 철수하게 만드는 등 세계사적으로 큰 영향을 미쳤다.

몽케 칸 사후 남송에서는 전쟁 중 자신의 공을 내세우며 권력을 잡은 간신 가사도가 재상이 되어 국정을 장악하고 군사력을 약화시키면서 남송은 쇠퇴의 길로 접어들었다. 한편 몽골에서는 쿠빌라이가 칸위에 올랐고, 10만 명이 넘는 군대를 이끌고 남송의 핵심 요충지인 양양을 공격했다. 남송 군대는 끈질기게 저항했으나, 몽골군이 보급로를 차단하고 지원군을 막으면서 결국 6년간의 공성전 끝에 1274년 3월 양양이 함락되었다.

양양 함락 이후, 바얀이 이끄는 몽골 군대는 거침없이 남하했다. 바얀은 송나라 장수들을 회유하려 했으나 대부분 항복을 거부했다. 송나라 수군은 결사적으로 항전했지만, 몽골 철기병의 우회 상륙 작전으로 후방이 교란되면서 무너졌다. 같은 해 6월, 몽골의 20만 대군이 강주를 함락시키자 남송은 15만 대군으로 맞섰으나, 가사도가 이끈 군대는 제대로 싸워보지도 못하고 괴멸되었다. 가사도가 죽은 뒤 남송의 운명은 기울었고, 1276년 수도 임안마저 함락되었다.

임안 함락 후, 송나라 조정은 망명 정부 형태로 간신히 명맥을 이어갔다. 마지막 재상 문천상은 4년간 항전했으나 결국 몽골군에게 사로잡혔다. 남은 세력은 푸저우를 거쳐 홍콩 근처 광주만(廣州灣)의 애산(厓山)까지 밀려났다. 충신 육수부가 절망적인 상황 속에서도 국정을 책임졌으며, 송 태조에게 황위를 선양했던 옛 후주 황실의 시씨 가문도 끝까지 함께했다.

결국 1279년, 애산 전투에서 쿠빌라이 칸이 보낸 몽골 군대에게 남송의 마지막 함대가 완전히 패배하면서 송나라는 멸망했다. 당시 남송 군대는 육군은 내륙에, 해군은 800여 척의 전함에 나뉘어 있었고, 수십만 명의 백성과 관료, 황족들은 배 위에서 최후를 맞이했다. 전투 초반에는 장세걸이 이끄는 송 함대가 유리했으나, 몽골군 장수 장홍범의 포위 작전으로 전세가 뒤집혔다. 포위된 송나라 병사들은 굶주림과 갈증 속에서 버텼지만 결국 대패했다. 수백 척의 함선이 침몰하고 수만 명이 목숨을 잃었다. 이때 육수부는 패배가 확정되자 7살의 어린 황제 소제에게 마지막까지 역사를 가르치다 함께 바다에 몸을 던졌다. 황제의 어머니 양 태후와 수많은 황족, 신하들도 뒤따라 자결했다. 몽골 기록에 따르면 다음 날 바다에 떠오른 시신만 10만 구에 달했다고 전해진다. 포로로 잡혀 있던 문천상은 몽골군의 항복 권유를 끝까지 거부했다. 함대를 이끌던 장세걸은 남은 군선을 이끌고 탈출하려 했으나, 때마침 불어닥친 태풍으로 바다에 가라앉고 말았다. 이로써 300여 년간 지속된 송나라는 완전히 멸망했다.

3. 정치

후주(後周)의 근위군 대장이었던 조광윤(태조)은 960년 선양을 받아 송나라를 건국했다. 오대 십국 시대 동안 절도사의 강한 권한이 국가 분열로 이어졌던 혼란을 교훈 삼아, 송나라는 황제가 직접 통치하는 강력한 중앙집권 체제를 구축하고자 했다. 이를 위해 문치주의(文治主義)를 국가 통치의 기본 원칙으로 삼고, 과거제를 통해 관료를 선발하여 황제의 권력을 강화하고 행정의 안정성을 꾀했다. 태조는 개봉을 수도로 삼고 도로를 정비했으며, 그의 뒤를 이은 태종 대에 이르러 중국 통일을 완성하고 과거 제도를 더욱 확립했다.

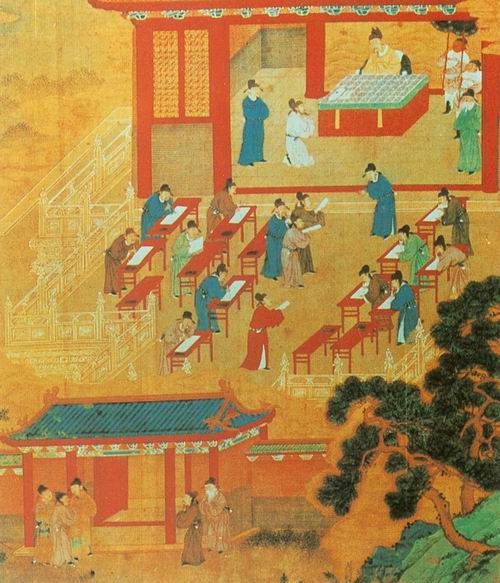

송나라의 정치는 사대부 출신 관료들이 황제를 보좌하며 국정을 운영하는 관료제 시스템을 기반으로 했다. 관료 선발의 핵심은 과거제였다. 비록 수나라와 당나라 때 시작되었지만, 송나라에 이르러 과거는 실질적으로 관리를 임용하는 거의 유일한 통로가 되었다.[11] 특히 인쇄술의 발달로 서적이 널리 보급되면서 더 많은 사람들이 유교 경전을 공부하고 시험에 응시할 수 있게 되었다. 11세기 초 3만 명이었던 응시자 수는 13세기 말에는 40만 명까지 증가했다.[11] 이는 능력에 따라 관료를 선발한다는 능력주의 원칙을 강화하고 사회 이동성을 높이는 긍정적인 역할을 했다.[11] 과거 시험은 대략 3년에 한 번 시행되었고, 한 번에 300~400명 정도가 합격했다.

그러나 과거제가 완벽하게 공정했던 것은 아니다. 부유한 집안 자제들이 더 나은 교육 기회를 가졌고, 때로는 혈연이나 지연을 통해 시험관을 매수하는 부정이 발생하기도 했다.[11] 또한 임명될 수 있는 관리의 수는 약 2만 명 정도로 제한되어 있었기 때문에, 과거에 합격했거나 낙방한 수많은 학식 있는 사람들은 향리 계층을 형성하여 지방 사회의 운영에 중요한 역할을 담당했다.[11] 이들은 지방의 교육, 치안, 시설 관리 등을 주도했으며, 중앙에서 파견된 지방관들은 이들 향리의 협조 없이는 원활한 통치가 어려웠다.[11] 송 정부는 당나라와 달리 상업이나 지방 문제에 대한 직접적인 통제를 줄이고, 향리 계층의 자율적인 활동에 의존하는 경향을 보였다.[11]

11세기 중반, 송나라는 대상인과 대지주들의 토지 겸병과 탈세가 심화되면서 국가 재정이 악화되고 농민들의 삶이 어려워지는 등 사회 경제적 문제에 직면했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 6대 황제 신종은 개혁적인 사상가 왕안석을 재상으로 등용하여 대대적인 개혁, 즉 '''왕안석의 신법'''을 추진했다. 신법은 주로 영세 농민을 보호하고 대상인과 대지주의 활동을 억제하며, 국가 재정을 확충하고 국방력을 강화하는 것을 목표로 했다. 이를 위해 지세 제도를 개혁하고, 특정 상품에 대한 정부 독점 판매를 시행했으며, 과거제의 기준을 높여 실무 능력을 갖춘 인재를 등용하고자 했다.

그러나 왕안석의 개혁은 기존 질서에 익숙했던 보수적인 사대부와 관료들의 격렬한 반대에 부딪혔다. 왕안석을 지지하는 '신법파'와 사마광을 중심으로 한 '구법파(舊法派)' 사이에 극심한 당쟁이 벌어졌고, 정국은 혼란에 빠졌다. 양 파는 서로를 비방하고 탄압했으며, 이 과정에서 유명한 시인이자 관리였던 소동파와 같은 인물들이 개혁을 비판했다는 이유로 귀양을 가기도 했다. 이러한 정치적 갈등은 송나라의 국력을 소모시키는 결과를 낳았다.

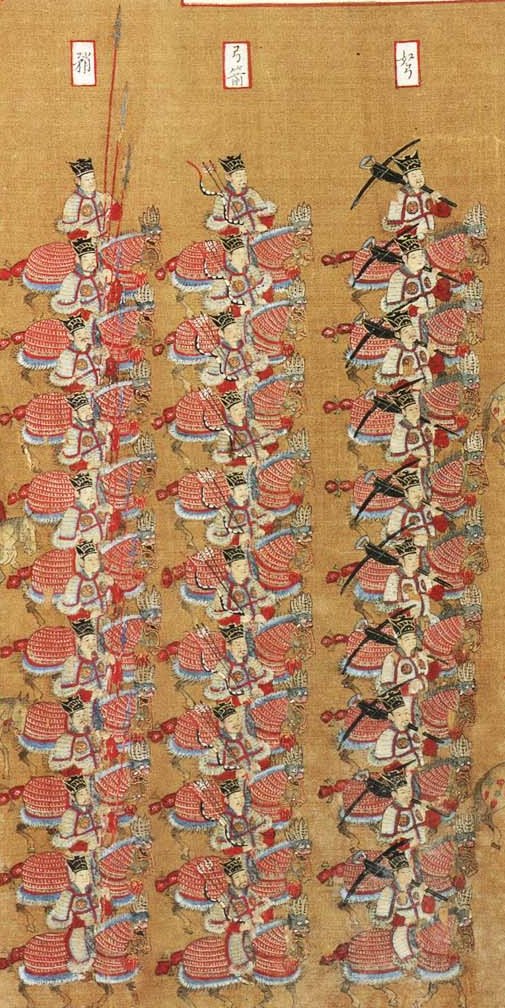

송나라는 문치주의를 강조하면서 군사력을 상대적으로 경시하는 경향을 보였다. 군대는 용병제(모병제)를 통해 유지되었으며, 북송 중기에는 상비군 수가 140만 명에 달하기도 했다. 태조는 군대가 황제의 권력을 위협하는 것을 막기 위해 군 통수권을 황제 직속으로 두는 등 여러 조치를 취했다. 금군(禁軍)은 여러 장군이 나누어 지휘했으며, 이들은 오직 황제에게만 복종했다. 그러나 이러한 시스템은 실제 전쟁 수행에는 비효율적이었고, 장군들 간의 분열을 초래하기도 했다. 또한 조정은 유능한 무장이 등장하면 역모를 의심하여 악비나 한세충과 같은 명장들을 숙청하는 등 군사력 약화를 자초하기도 했다.

막대한 상비군을 유지하기 위한 군사비와 요나라, 서하, 금나라 등 외세에 지불하는 막대한 세폐는 국가 재정에 큰 부담을 주었다. 문관을 우대하고 무관을 천시하는 사회 분위기 속에서 군인의 사회적 지위는 낮았고, "좋은 철은 못에 쓰이지 않고, 좋은 사람은 군대에 가지 않는다" (好鐵不打釘,好男不當兵)는 속담이 생겨날 정도였다. 이로 인해 병사들의 질과 사기는 점차 저하되었고, 도망을 막기 위해 병사들에게 문신을 새기는 등의 조치가 취해지기도 했다. 이러한 군사적 약점은 북방 민족의 침입에 효과적으로 대응하지 못하고 결국 정강의 변과 같은 비극을 맞이하는 원인이 되었다.

송나라의 사법 제도는 기본적으로 당률을 계승했으며, 이는 이후 중국 법률의 기초가 되었다.[11] 지방에는 순회하는 보안관들이 법질서를 유지했고, 재판을 담당하는 관리들은 법률 지식뿐만 아니라 높은 도덕성을 요구받았다.[11] 포증(999-1062)과 같은 청렴하고 공정한 판관의 이야기는 정의를 추구하는 관리의 모범으로 여겨졌다. 송나라 판사들은 범죄자를 가려내고 태형과 같은 형벌을 내렸다.[11] 그러나 당시 재판은 유죄추정의 원칙에 가까웠고 소송 비용이 비쌌기 때문에, 사람들은 가능한 한 법정 다툼을 피하고 사적으로 분쟁을 해결하려 했다.[11] 한편, 이 시기에는 법의학 분야에서도 발전이 있었는데, 송자(1186-1249)가 저술한 세원집록은 시체 검사를 통해 사인을 규명하는 방법을 체계적으로 정리한 선구적인 저서로 평가받는다.[11]

4. 군사

송나라는 당나라 말기 절도사의 할거와 오대 십국 시대의 혼란을 교훈 삼아 문치주의를 국가 운영의 핵심 원칙으로 삼았다. 이는 황제의 권력을 강화하고 군벌의 등장을 막기 위한 조치였으나, 상대적으로 무관의 지위를 낮추고 군대의 효율성을 떨어뜨리는 결과를 낳았다.[34] 군대는 황제에게 직접 통제되었으며, 문관 관료들이 군사 행정 및 지휘에 깊숙이 관여했다.

송나라의 군사 제도는 기본적으로 용병제(모병제)였으며, 중앙군인 금군(禁軍)과 지방군인 상군(廂軍), 그리고 예비군 성격의 향군(鄕軍)으로 구성되었다.

- '''금군''': 황제 직속의 핵심 부대로, 수도 개봉과 국경 지역 방어를 담당했다. 북송 중기에는 82만 명에 달할 정도로 규모가 컸으나,[34] 군벌화를 막기 위해 주둔지를 정기적으로 옮기는 번수제(輪戍制)를 시행한 결과, 지휘관과 병사 간의 유대감이 약화되고("장수는 병사를 알지 못하고, 병사는 장수를 알지 못한다") 전투 효율성이 떨어지는 문제가 있었다. 병사 모집 시 건장한 자는 금군으로 선발되었다. 병사는 월급과 함께 봄가을로 옷감 등을 지급받았다.

- '''상군''': 지방의 치안 유지와 각종 잡역을 담당했다. 금군에서 기준 미달로 탈락한 자(낙상, 落廂), 범죄자, 부랑자 등으로 구성되어 전반적인 질이 낮았다. 다만, 수군의 경우 상군이 주력을 담당하여 훈련과 전투에 참여했다.

- '''향군''': 지방 정부가 현지에서 모집한 병력으로, 평상시에는 생업에 종사하다가 농한기에 군사 훈련을 받거나 방어 시설 보수 등에 동원되었고, 전쟁 시에는 금군을 보조하는 역할을 했다.[37][38][39]

송나라 군대는 황제의 권력을 위협하지 못하도록 조직되었기에, 종종 전쟁에서의 효율성이 희생되었다.

- '''지휘 체계''': 군 최고 기관인 추밀원(樞密院)은 주로 문관이 장악했으며, 금군의 통수권은 황제 직속의 세 개 부서(삼아: 전전사, 시위마군사, 시위보군사)로 분산되어 통일된 지휘가 어려웠다. 전쟁 시 황제가 직접 지휘하는 경우가 드물어 현장 지휘관들 간의 분열이 발생하기도 했다. 남송 시대에는 삼아의 권한이 약화되었다.

- '''문관 우위와 무관 경시''': 문치주의 하에서 무관은 문관보다 낮은 대우를 받았고, 사회적으로도 경시되었다. "좋은 쇠는 못(釘)을 만들지 않고, 좋은 사람은 군인이 되지 않는다(好鐵不打釘,好男不當兵)"는 속담이 생겨날 정도였다.[34] 유능한 장군이 등장하면 역모를 의심하여 숙청하는 경우도 잦았는데, 악비(岳飛)나 한세충(韓世忠) 같은 명장들이 대표적인 예이다.

- '''병력의 질과 사기''': 140만 명에 달하는 방대한 상비군을 유지했으나, 실전 경험이 부족하고 죄인이나 품행 불량자들로 충원되는 경우가 많아 병사들의 질과 사기, 규율이 낮았다.[34] 탈영을 막기 위해 병사들의 얼굴에 문신을 새기는 조치는 병사들의 사회적 지위를 더욱 떨어뜨렸다.[34] 후기에는 강제 징집도 잇달았다.

- '''군사비 부담''': 막대한 병력 유지와 북방 민족(요, 서하, 금)에게 평화를 유지하기 위해 지불하는 막대한 세폐(歲幣)는 국가 재정에 큰 부담을 주었다.

송나라는 주요 군마 생산지인 북방 지역을 요나라, 서하, 금나라 등에게 빼앗겼기 때문에 만성적인 군마 부족에 시달렸다. 이로 인해 군대는 보병 위주로 편성될 수밖에 없었다. (인종 때 금군의 약 70%가 보병이었다.)

- '''석궁병''': 북방 민족의 강력한 기병에 대응하기 위해 석궁의 개량과 석궁병 육성에 힘썼다. 석궁 부대는 독립적으로 편성되어 원거리 공격을 담당했으며, 사정거리 향상을 위한 개량이 장려되었고 저격수 역할도 수행했다. 초기에는 궁노병(궁수와 노병)이 3할 정도였으나, 중기 이후에는 대부분을 차지하게 되었다.

- '''화약 무기''': 화약 기술의 발전은 송나라 군사력의 중요한 부분을 차지했다. 화창(火槍), 폭탄, 수류탄, 초기 형태의 화포, 지뢰 등이 개발되어 사용되었다. 1044년에 편찬된 《무경총요》(武經總要)에는 역사상 최초로 화약 제조법과 다양한 폭탄의 사용법이 기록되었다.[35] 이 책에는 이중 피스톤 펌프식 화염방사기에 대한 설명과 그림도 포함되어 있다. 이러한 화약 무기는 몽골과의 전쟁 등에서 중요한 역할을 했다.

- '''기병''': 수는 부족했지만, 말 위에서 검, 창, 활, 화창 등 다양한 무기를 사용하는 훈련을 받았다. 군마 부족을 해결하기 위해 자체 생산 노력과 함께 북방에서 매년 많은 수의 말을 수입해야 했다.

송나라는 해상 무역의 발달과 해적 문제에 대응하기 위해 해군력 강화에 주목했다.

- '''상설 해군 창설''': 1132년, 중국 역사상 최초로 상설 해군을 창설하고 딩하이구에 본부를 두었다. 산동 반도의 등주(登州)와 광동 지역에도 수군 부대가 배치되었다.

- '''조선 기술 발달''': 뛰어난 조선 기술을 바탕으로 많은 병력을 수송할 수 있는 대형 군함(만곡선 등)과 기동성이 뛰어난 패들 휠 선박 등을 건조했다. 정부는 선박 제조를 주로 민간 조선소에 위탁했다.

- '''채석기 전투''': 1161년, 양쯔강에서 벌어진 채석기 전투에서 송나라 해군은 수적으로 우세한 금나라 해군을 상대로 화약 무기와 뛰어난 전술을 활용하여 대승을 거두었다. 당시 송 해군은 120여 척의 배와 3천 명의 병력으로 600척이 넘는 군선과 7만 명의 금나라 대군을 격파했다. 이 승리 이후 남송은 해군력을 더욱 증강시켜 전성기에는 전투선 1,000척, 병력 4만 명 이상을 보유하게 되었다.

- '''남송 시대의 중요성''': 남송 시대에는 국방상 해군의 중요성이 더욱 커져, 중앙 수군의 규모가 크게 확대되었고 지방에도 상설 수군(수군제치사(水軍制置司))이 유지되었다.

- '''편제''': 초기에는 100명으로 구성된 '도'(都) 5개가 모여 '영'(營) 또는 '지휘'(指揮)를 이루었고, 여러 영이 모여 '군'(軍)을 조직했다. 북송 후기에는 50명으로 구성된 '대'(隊)가 최하위 단위가 되었다.

- '''퇴역 제도''': 고령(만 60세, 일부 공적이 있는 자는 65세)이나 질병, 부상으로 퇴역한 병사들을 위해 잉원(剰員) 제도를 두어 경미한 업무(창고 경비, 물자 수송 등)를 맡기고 사실상 종신토록 부양했다.[34][37][38][39] 잉원에는 귀국하지 못한 외국인 병사(거란인, 발해인, 일본인 등)도 포함되었다.[36] 전사자 유족에 대한 보장도 있었다.

- '''군법''': 당나라 시대보다 더욱 상세하고 엄격해졌으며, 국가의 군대 통제 의지를 강하게 반영했다.[35]

- '''훈련 및 평가''': 군사 전략과 훈련은 체계적으로 연구되었고, 병사들은 무기 사용 기술과 체력을 시험받았다. 정기적인 무예 심사를 통해 금군과 상군 간의 승격 및 강등이 이루어졌다. 깃발, 종, 북소리 등 신호에 따른 제식 훈련도 받았다.

5. 경제

송나라는 중세 세계에서 가장 번영하고 발전된 경제를 가진 나라 중 하나로 평가받는다. 농업 생산력이 크게 향상되었고, 수공업과 상업이 발달했으며, 세계 최초로 지폐를 사용하는 등 화폐 경제가 고도로 발전했다.

=== 농업 ===

송나라 시대 농업 발전의 핵심은 강남 지역의 개발이었다. 후한 말부터 개발되기 시작한 강남은 송대에 이르러 벼농사를 중심으로 중국 최고의 곡창지대로 부상했다. 이는 "소호(蘇湖)가 풍년이면 천하가 풍족하다(蘇湖熟 天下足)"라는 당시 속담에서도 잘 드러난다.[19]

강남의 쌀 생산량 증가는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과였다. 우선, 베트남 중남부 지역의 참파에서 가뭄에 강하고 성장이 빠른 조생종 벼인 '''참파벼'''(占城稻)가 도입되어 널리 보급되었다.[19] 진종은 1012년 가뭄 때 참파벼 종자와 재배법을 강남 지역에 보급하기도 했다. 이 외에도 인도산 녹두, 아프리카 원산 수수 등 새로운 작물이 도입되었다. 둘째, 이앙법(모내기)의 보급과 쟁기 등 새로운 농기구의 개발로 노동 생산성이 향상되었다. 셋째, 저습지를 농경지로 바꾸는 위전(圩田)과 같은 수리 시설의 확충과 치수 기술의 발달로 경작지가 확대되었다. 넷째, 잡초, 낙엽, 가축 분뇨 등을 이용한 퇴비 제조법과 시비법이 발달하여 지력을 높였다. 1149년 진부(陳旉)가 저술한 『농서』에는 당시의 발달된 농업 기술이 상세히 기록되어 있다.[19]

이러한 발전을 바탕으로 조생종과 만생종을 이용한 이모작이나 벼와 보리를 함께 재배하는 이모작이 강남 지역에서 일반화되었다.[19] 쌀 외에도 참깨, 유채 등 유지 작물, 사탕수수, 각종 채소와 과일 재배도 활발했다. 특히 기름과 설탕은 일반 백성에게도 필수품이 될 정도로 수요가 많았고, 라이치나 감귤류는 상품 작물로 재배되어 전국적으로 유통되었다.

어업과 양식업 또한 중요한 식량 생산 부문이었다. 연안과 호수 주변에는 어촌이 형성되었고, 낚시, 그물 등 다양한 어법이 사용되었다. 특히 양식업이 발달하여 잉어 외에도 청어(靑魚), 용(鱅, 백련어), 연(鰱, 흑련어), 환(鯇, 초어) 등 이른바 '사대가어(四大家魚)' 양식이 활발해졌다. 이들 어종은 현대 중국에서도 주요 양식 어종으로 꼽힌다.

=== 수공업 ===

송나라 시대에는 수공업 기술도 크게 발전했다. 특히 '''철강 산업'''의 성장이 두드러졌다. 북송 시대에는 민간 제철업자들이 정부의 감독하에 제철소를 운영했으며,[21] 연간 생산량이 15만ton에 달해 18세기 유럽 전체 생산량과 맞먹을 정도였다.[24] 이러한 철 생산량 증가는 석탄을 연료로 사용하는 '''코크스 제련법'''의 보급 덕분이었다. 이전까지 숯을 주로 사용했던 제철 방식은 대규모 삼림 벌채를 유발했지만, 코크스 사용으로 비용 절감과 생산 효율 향상을 동시에 이룰 수 있었다.[24] 생산된 철은 무기 제조뿐 아니라 농기구, 생활용품 등 다양한 분야에 사용되어 경제 발전을 촉진했다.

구리 채굴과 제련 역시 활발했다. 대량의 동전 주조를 위해 많은 구리가 필요했으며, 황산구리 용액에 철을 넣어 구리를 얻는 습식 제련법(침동법, 浸銅法)이 개발되어 생산 효율을 높였다. 하지만 남송 시대에는 과도한 세금 부담으로 민간 광산업이 위축되기도 했다.

견직물 산업도 중요한 부분을 차지했다. 산동, 하북, 사천 지역의 견직물 품질이 높았지만, 생산량 면에서는 누에 사육에 유리한 강남 지역이 압도적이었다. 송대에는 양잠과 직조의 분업화가 진전되었고, 뽕나무 품종 개량과 사육 기술 발달로 생산성이 향상되었다. 견직물에 무늬를 넣는 자수 기술도 발달하여 개봉의 변수(汴繡)는 오늘날까지 그 명맥을 잇고 있다.

제지술도 발달하여 칡, 닥나무, 뽕나무, 삼, 대나무 등 다양한 식물 섬유를 원료로 종이를 생산했다.

조선술 역시 크게 발전하여, 명주, 온주 등지에서는 연간 수백 척의 배가 건조되었으며, 여기에는 1,000톤급 이상의 대형 선박(만곡선, 萬斛船)도 포함된다. 발달된 조선술은 활발한 해상 무역과 강력한 해군력의 기반이 되었다. 남송 시대에는 국방상의 필요로 해군 규모가 크게 증강되었다.

=== 상업과 무역 ===

농업과 수공업 생산력 증가는 상업 발달로 이어졌다. 전국적으로 정비된 운하망은 상품 유통의 핵심적인 역할을 했다. 수위가 다른 운하를 연결하는 갑문(閘門) 기술이 발달하여 내륙 수운의 효율성이 크게 높아졌다. 수도 개봉은 운하를 중심으로 설계된 도시였으며, 강남의 물자가 운하를 통해 운반되었다.

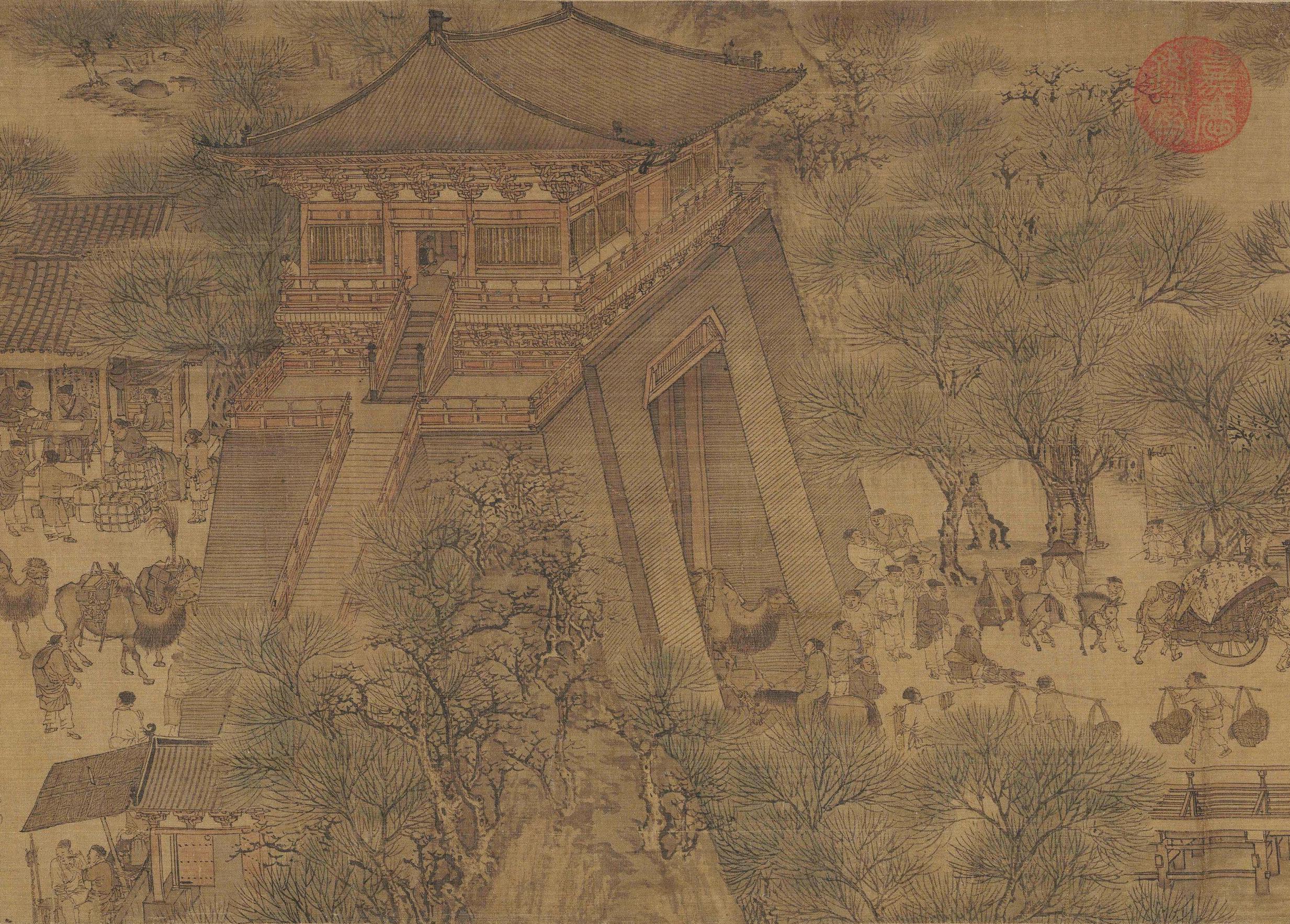

당나라 시대까지 존재했던, 도시 구획을 나누고 야간 통행을 금지했던 방제(坊制)와 지정된 장소에서만 상업 활동을 허용했던 시제(市制)가 송대에 이르러 폐지되었다. 이로 인해 상점들이 도로변에 자유롭게 들어서고 야간에도 상업 활동이 활발해지는 등 도시 경제가 크게 활성화되었다. 장택단의 청명상하도는 당시 번성했던 개봉의 모습을 생생하게 보여준다.

국내 상업뿐 아니라 '''해상 무역'''도 크게 발전했다. 북방 민족의 성장으로 육상 실크로드가 위축되자 바닷길의 중요성이 커졌다. 송나라 상인들은 정크선을 이용하여 고려, 일본뿐 아니라 동남아시아, 인도, 아라비아, 동아프리카까지 진출했다.[17] 광저우, 취안저우, 명주 등 주요 항구에는 해상 무역을 관리하는 관청인 시박사(市舶司)가 설치되었다. 해외 무역을 통해 막대한 부를 축적한 상인들이 등장했으며, 여러 투자자가 자본을 모아 선박과 무역 활동에 투자하는 주식회사와 유사한 형태도 나타났다. 한 관찰자는 해외 무역에 대한 투자 열기가 구리 현금 유출로 이어지고 있다고 우려하며 "해안 지역 사람들은 해외 무역 상인들과 친밀한 관계를 맺고... 그들에게 돈을 주어 배에 싣고 외국 상품을 사서 돌아오게 한다. 그들은 10~100개의 현금 꾸러미를 투자하고 정기적으로 수백 퍼센트의 이익을 얻는다"라고 기록하기도 했다. 외국 상인들, 특히 무슬림 상인들의 활동도 활발하여 중국 경제에 영향을 미쳤다.[14]

상인과 수공업자들은 동업 조합인 '''행(行)'''과 '''작(作)'''을 조직하여 정부와 교섭하고 상품 가격, 임금 등을 결정하는 등 자신들의 권익을 보호하고자 했다.

=== 화폐 경제 ===

상공업 발달과 함께 화폐 경제도 크게 발전했다. 북송 시대에는 연간 60억 개에 달하는 동전을 주조할 정도로 화폐 유통량이 많았다. 하지만 막대한 동전 발행량에도 불구하고 늘어나는 거래량을 감당하기 어려워지자, 송나라 정부는 세계 최초로 '''지폐'''를 발행하여 유통시켰다. 사천 지방에서 민간의 어음 형태로 시작된 '''교자(交子)'''가 시초이며, 이후 정부가 직접 발행하는 공식 화폐가 되었다. 남송 시대에는 '''회자(會子)'''라는 지폐가 주로 사용되었다. 회주, 청두, 항저우 등 주요 도시에는 지폐 인쇄 공장이 세워졌으며, 1175년 항저우 공장에서는 하루에 1,000명 이상의 인부가 일했다는 기록이 있다.

=== 정부 재정 ===

송나라의 재정 수입은 크게 세 가지로 구성되었다. 토지세를 중심으로 한 양세법(兩稅法), 소금·차·술·향료 등에 대한 전매제(專賣制), 그리고 상업 활동에 부과하는 상세(商稅)이다.

송나라는 요나라, 서하, 금나라 등 북방 민족과의 관계 유지를 위해 막대한 양의 세폐(歲幣)를 지불해야 했다. 예를 들어, 1004년 요나라와 맺은 전연의 맹에서는 매년 은 10만 냥과 비단 20만 필을 제공하기로 했고, 금나라에는 은 30만 냥과 비단 10만 필을 바쳤다.[104] 이러한 지출은 국가 재정에 큰 부담이었지만, 송나라의 강력한 경제력이 이를 뒷받침했다. 전쟁 비용보다 세폐를 지불하는 것이 더 저렴하다는 판단도 작용했다.

'''양세법'''은 당나라 중기부터 시행된 제도로, 토지 소유 규모에 따라 여름과 가을 두 차례에 걸쳐 곡물, 화폐, 비단 등으로 세금을 납부하는 방식이었다. 송대에는 납세 능력이 있는 주호(主戶)와 그렇지 못한 객호(客戶)를 구분하는 주호객호제를 시행하여 주호에게 자산 규모에 따라 차등적으로 과세했다. 또한 일정 규모 이상의 자산을 가진 농가(형세호, 形勢戶)에게는 조세 운반, 치안 유지 등 각종 '''직역(職役)'''의 의무가 부과되었는데, 이는 농민들에게 큰 부담이 되었다. 왕안석은 모역법(募役法)을 통해 직역 대신 돈으로 납부할 수 있도록 개혁을 시도했으나, 기득권층의 반발에 부딪혔다.

'''전매제'''는 국가 재정 수입의 중요한 부분을 차지했다. 특히 소금은 필수품이었기에 막대한 수입을 가져다주었다. 정부는 염전 운영과 소금 생산을 통제하고(정호, 亭戶), 지정된 상인(염상, 鹽商)을 통해 유통시켜 높은 이익을 얻었다. 그러나 이 과정에서 관리와 염상이 결탁하여 폭리를 취하고 생산자인 정호를 착취하는 문제가 발생하기도 했다. 차 역시 중요한 전매 품목이었으나, 잦은 제도 변경과 관리들의 부패, 밀매 등으로 인해 소금만큼 안정적인 수입원이 되지는 못했다. 술 전매는 지역에 따라 정부 직영, 허가제, 단순 과세 등 다양한 방식으로 운영되었다.

'''상세(商稅)'''는 상업 활동의 종류와 규모에 따라 다양하게 부과되었다. 상품 거래액의 일정 비율을 걷는 추분세(抽分稅)와 매매세(売買稅), 전매품 거래에 부과하는 번인세(翻引稅), 운송 수단에 대한 세금 등이 있었다. 해외 무역에 대해서도 출항과 입항 시 관세를 징수하고 특정 품목은 정부가 독점적으로 매입했다.

그 외에도 정부는 군량미 확보 등을 위해 민간으로부터 곡물이나 물품을 사들이는 화적(和糴)·화매(和買) 제도를 운영했으며, 왕안석의 신법 시기에는 청묘법(青苗法)이나 시역법(市易法)과 같은 새로운 재정 수입원이 도입되기도 했다.

6. 사회

당나라 말기 절도사의 할거와 오대 십국 시대의 혼란을 교훈 삼아, 송나라는 과거제를 본격적으로 운영하여 문신 관료 중심의 문치주의 체제를 확립했다. 양견이 시작한 과거제도는 송나라 때 이르러 실질적인 효력을 발휘하며 사회 구조에 큰 변화를 가져왔다. 송대는 역대 왕조 중 과거제가 가장 성행했던 시대로, 거의 3년에 한 번씩 시행되어 한 번에 300~400명의 합격자를 배출했다.

=== 사대부 계층의 형성 및 역할 ===

과거제도의 본격적인 시행은 '''사대부'''라는 새로운 지배 계층을 탄생시켰다. 후한부터 당나라까지 이어져 온 문벌귀족 세력은 당 말기의 혼란 속에서 몰락했고, 송나라는 과거를 통해 선발된 관료들을 국가 운영의 핵심으로 삼았다. 이들 사대부는 유교적 소양을 바탕으로 관료, 지주, 지식인으로서의 역할을 수행하며 정치와 사회를 주도했다. 황제가 사대부 출신 관료를 통해 국정을 운영하는 체제는 황제전제라고도 불린다.

사대부는 가문 배경보다는 시험 결과를 통해 지위를 얻었지만, 오랜 학문 수련과 비용 문제로 인해 대부분 부유층 출신이었다. 이들은 특정 분야의 전문가보다는 넓은 분야에 통달한 인물을 이상적으로 여겼으며, 실제 관료 운용에서도 한 부서에 3년 정도 근무하면 다른 분야로 전출되는 경우가 많았다.

그러나 사대부는 지배·부유 계급으로서 하층민을 착취하여 부를 축적하기도 했으며, 탈세나 법으로 금지된 수리(水利), 산림(山林), 호택(湖澤)의 사적 점유 등 지위를 이용한 불법 행위도 만연했다. 특히 왕안석의 신법 개혁 당시, 자신들의 기득권 침해를 우려하여 강력한 반대 세력(구법파)을 형성하기도 했다.

=== 도시의 발달과 생활 ===

송나라 시대에는 개봉과 항저우 같은 대도시가 인구 백만 명을 넘어서며 세계적인 도시로 성장했다. 당나라 때까지 존재했던 야간 통행금지 제도가 폐지되면서, 개봉과 같은 도시는 밤에도 상점이 즐비하고 사람들로 붐볐다. 도시민들은 다양한 사교 모임과 오락을 즐겼으며, 학교와 사찰에서 교육과 종교 활동에 참여했다.

도시에는 다양한 직업과 계층의 사람들이 거주했다. 상업 활동이 활발해지면서 지역 상인인 '좌상(座商)'과 외부 지역 상인인 '객상(客商)'이 활동했으며, 이들 사이의 거래를 돕는 제점(邸店)(창고 겸 도매상)과 아인(牙人)(중개인) 같은 전문 직업도 등장했다. 시장은 점차 분업화되었지만, 지방에서는 생산자인 농민이 직접 거래하거나 제점이 아인의 역할을 겸하기도 했다.

도시에는 유흥 지구가 따로 형성되어 연극, 인형극, 곡예, 음악 공연 등 다채로운 볼거리를 제공했다. 특히 연극은 상류층과 대중 모두에게 인기가 많아, 개봉에는 수천 명을 수용할 수 있는 대형 극장도 있었다. 사람들은 식당이나 찻집에서 담소를 나누고 예술을 즐겼으며, 가정에서는 바둑이나 장기를 두며 여가를 보냈다. 지역 간 교류가 활발해지면서 다양한 지역 요리가 전파되고 융합되어 음식 문화도 풍성해졌다.

송나라 조정은 사회 복지에도 힘써 은퇴자를 위한 복지소, 공공 의료기관, 빈민을 위한 공동묘지 등을 운영했으며, 한나라의 제도를 본받아 우편 제도를 확충하여 전국적인 소식 전달 체계를 구축했다.

=== 농촌 사회와 경제 ===

송나라 농촌 사회는 대지주(관호, 형세호), 일반 지주, 자작농, 소규모 자작농, 소작농(전호) 등 다양한 계층으로 구성되었다. 토지 소유 정도에 따라 호를 5등급으로 나누는 '''오등호제(五等戸制)'''가 시행되었으며, 세금을 납부하는 주호(主戸)와 납세 능력이 없는 객호(客戸)로 구분하는 주호객호제도 있었다.

송대에는 농업 생산력이 크게 향상되어 1묘당 생산량이 당나라 시대의 2배 가까이 증가했다. 그러나 토지 소유는 극심하게 불균형하여, 전체 호수의 33%를 차지하는 상등호(1~3등호)가 전체 토지의 76%를 소유한 반면, 67%를 차지하는 하등호(4~5등호)는 24%만을 소유했다. 특히 관료와 결탁한 사대부 사이에서는 숨겨진 전답(隱田)을 이용한 탈세와 재산 은닉이 성행하여 재정 악화의 원인이 되었다.

소작농인 전호(佃戸)는 지주에게 토지를 빌려 경작하고 지대(地租)와 각종 비용을 지불했다. 이들은 노비나 농노가 아닌 자유민으로, 계약에 따라 더 나은 조건을 찾아 이동할 수 있었으나, 규주로(夔州路) 등 일부 지역에서는 '주종의 구분'이라는 관습적 차별이 남아있기도 했다. 소유 토지만으로는 생계가 어려운 빈농들은 소작 외에 차밭 노동자(차공, 차고), 염전 노동자(위해), 광산 노동자(갱호) 등으로 일하기도 했다.

당나라 시대까지 특정 장소에서만 허용되던 상업 활동은 송대에 이르러 더욱 자유로워졌다. 지역별로 정기 시장인 '''초시'''가 열렸고, 초시가 발전하여 상설 시장이자 행정 구역인 '''진시'''가 형성되었다.

=== 조세 제도와 역 ===

송나라의 주요 조세 제도는 당나라의 양세법을 계승하여 여름과 가을 두 차례에 걸쳐 재산에 따라 세금을 부과하는 방식이었다. 이 외에도 소금, 차, 술 등에 대한 전매제와 상세(商税)가 주요 재정 수입원이었으며, 왕안석의 신법 시기에는 청묘전 등이 추가되었다.

정부는 군량미 확보 등을 위해 대량의 곡물과 비단을 매입했는데, 이를 화적(和糴)(쌀)과 화매(和買)(쌀 이외)라고 불렀다.

직역(職役)은 일종의 노동세로, 주로 중산층 이상(5등호 중 3등호 이상)에게 부과되었다.

이 중 아전의 부담이 가장 커서, 재산을 숨기거나 집을 허름하게 두어 직역을 피하려는 경우도 많았다. 왕안석은 이러한 부담을 줄이기 위해 직역을 돈으로 대신 납부하는 제도를 제안했으나, 이는 신법·구법의 쟁이를 심화시키는 요인이 되었다.

=== 여성의 지위 ===

송나라의 주요 이념이었던 신유교(주자학)의 영향으로 여성의 사회적 지위는 이전 시대에 비해 상대적으로 낮아졌다. 가정 내에서 첩의 존재가 늘어났고, 남성 중심의 과거제는 여성에게 사회 진출의 기회를 제한했다.

하지만 이전 시대에 비해 여성의 지위가 완전히 낮다고만은 할 수 없었다. 여성들은 여전히 법적, 사회적 특권을 일부 누렸으며, 가정 내에서도 어느 정도의 권리를 인정받았다. 특히 결혼 시 신부 측에서 가져오는 지참금이 늘어나면서 가정 내 여성의 발언권이 커지는 경향도 있었다. 남자 자손이 없을 경우 딸이 가문의 재산을 상속받을 수 있었고, 아들이 없는 여성도 재산을 상속받는 것이 가능했다.

여성 교육도 중요하게 여겨져, 여성들의 교육 수준이 높아 자녀 교육에 직접 참여하기도 했다. 이 시기에는 유명한 여성 시인 이청조와 같이 뛰어난 재능을 발휘한 여성들도 등장했다.

=== 종교와 문화 ===

송나라 사회는 유교를 중심으로 하면서도 도교, 불교, 조상 숭배, 전통 민간 신앙 등 다양한 종교가 공존했다. 특히 불교는 황실의 후원을 받으며(불선도후), 인도와의 교류를 통해 밀교 경전이 다수 유입되었다. 당나라 시대 회창폐불로 타격을 입었던 교종은 쇠퇴하고, 실천적인 선종이 선가 5종으로 발전하며 주류를 이루었다. 민간에서는 정토교 신앙도 널리 퍼졌다. 송대의 선종은 한국과 일본에도 전파되어 큰 영향을 미쳤다. 도교는 송 말기 흠종 때 다시 우대받았으며(도선불후), 민간에서는 진대도교, 태일교, 전진교 등이 나타났다.

문화적으로 송나라는 이전 시대의 성과를 계승하고 발전시켰다. 문학에서는 당나라 중기의 고문운동을 이어받아 구양수, 소동파 등 당송팔대가로 불리는 명문장가들이 활약했다. 한시는 서정적인 경향에서 벗어나 일상적인 내용을 다루는 서사시가 등장했으며, 사(詞)가 크게 융성했다. 역사 분야에서는 사마광의 자치통감과 같은 중요한 저술이 편찬되었다.

축제(연등제, 청명제 등)가 활발히 열렸고, 도시는 다양한 문화 활동의 중심지였다. 중동에서 온 무슬림, 유대인, 페르시아인 등 외지인들이 정착하면서 문화적 다양성도 증대되었다.

=== 복식과 음식 ===

남성들은 평상복으로 소매가 넓고 긴 란삼(襴衫)을 주로 입었으며, 양쪽에 뿔이 달린 두건(幞頭)을 썼다. 두건의 뿔 모양은 신분에 따라 차이가 있었다(상류층: 직각, 하층민: 교각/곡각). 직업별로 복장이 정해져 있어, 이를 통해 신분이나 직업을 쉽게 구분할 수 있었다.

여성들은 저고리, 두루마기, 배자(背子)(앞이 트이고 깃이 평행한 조끼 형태의 옷), 반비(팔꿈치까지 오는 소매), 배심(소매 없는 옷) 등을 입었으며, 특히 배자는 신분에 관계없이 널리 유행했다. 사대부 여성들은 머리에 꽃 장식을 하는 것이 일반적이었다.

송나라 음식은 현대 중국 요리와 달리 비교적 담백했다고 전해진다. 화북 지역은 밀, 화남 지역은 쌀을 주식으로 했으나 점차 교류가 늘어났다. 밀가루 음식으로는 만두, 교자, 바오즈, 소병, 호병 등이 있었고, 면 요리도 다양하게 발달했다. 육류로는 양, 오리, 닭 등이 주로 소비되었고, 돼지고기는 비교적 저렴한 식재료로 여겨졌다. 다양한 어패류와 채소, 과일이 식탁에 올랐으며, 생선회를 먹는 회 문화도 존재했다(주로 남방). 차 마시는 풍습이 황제부터 서민까지 널리 퍼져, 찻잎을 갈아 굳힌 편차(용봉차)와 잎차 형태의 산차(말차 포함)가 애용되었다. 도시에는 다방(차방, 차사)이 많아 사교의 장으로 활용되었고, 투차(차 품평회)가 유행하기도 했다. 술은 쌀, 기장 외에 조, 밀, 보리 등 다양한 곡물로 빚었으며, 백주가 인기를 끌었다. 도시의 주점은 등급별로 다양한 술을 판매했으며, 고급 주점(정점)에는 기녀가 있거나 정원을 갖춘 곳도 있었다. 외식 문화가 발달하여 정진요리, 사천요리, 강남요리 등 전문 음식점이 생겨났고, 가정에서 음식을 배달시켜 먹는 경우도 많았다.

7. 문화

당나라가 절도사의 할거로 혼란을 겪고 오대십국시대의 전란으로 이어진 것을 교훈 삼아, 송나라는 과거 제도를 본격적으로 운영하여 문신 관료 중심의 문치주의를 확립했다. 황제가 사대부 출신 관료들을 통해 국정을 운영하는 체제는 송나라 문화 전반에 큰 영향을 미쳤다.

사대부들은 회화, 시 작문, 서예 등을 교양으로 삼으며 예술 활동에 적극적으로 참여했고, 이는 송나라 문화의 주된 흐름을 형성했다. 유교는 사대부의 기본 소양이었으며, 특히 우주의 근본 원리를 탐구하는 새로운 유학인 도학(道學)이 발달하여 후에 주희에 의해 주자학으로 집대성되었다. 불교는 황실의 보호 아래 선종과 정토교를 중심으로 명맥을 이어갔고, 도교 역시 민간 신앙과 결합하며 발전했다.

당나라 시대까지 있었던 야간 통행금지가 폐지되면서 도시 문화가 크게 발달했다. 수도 개봉은 밤낮없이 상점들이 문을 열고 사람들로 붐비는 활기찬 도시가 되었으며, 이러한 모습은 장택단의 ''청명상하도''와 같은 그림을 통해 생생하게 전해진다. 인쇄술의 발달은 지식 보급을 촉진하여 사대부 계층의 확대를 가져왔고, 다양한 분야의 서적 편찬 사업도 활발하게 이루어졌다. 초기에는 『태평광기』, 『태평어람』 등 '사대서(四大書)'라 불리는 대규모 서적들이 편찬되었고, 역사 분야에서는 사마광의 『자치통감』과 같은 중요한 저작이 나왔다.

문학에서는 당나라의 고문 운동을 계승하여 구양수, 소식 등 당송팔대가로 불리는 문장가들이 활약했으며, 시와 함께 새로운 문학 양식인 사(詞)가 크게 유행했다. 예술 분야에서는 산수화와 초상화가 발달했으며, 도자기 기술도 크게 발전하여 청자와 백자 등 다양한 종류의 도자기가 생산되었다. 송나라의 음악인 송악(宋樂)은 궁중 음악인 교방악과 대성아악, 그리고 문학 장르인 사(詞)와 결합한 사악(詞樂) 등으로 발전했다.

송나라의 발달된 문화는 고려, 일본 등 주변국에도 영향을 미쳤다. 특히 고려는 송나라의 교방악과 대성아악을 수용하여 궁중 음악을 풍성하게 했으며, 주자학은 이후 한국과 일본의 사상계에 깊은 영향을 주었다.

7. 1. 사상

과거 제도의 번성으로 지식인들은 대부분 유교를 기반으로 하는 인물들이었기에, 송나라는 역대 왕조 중에서도 유학(儒學)이 강했던 시대였다. 이러한 배경 속에서 '도학(道學)'이라 불리는 새로운 학문이 시작되었는데, 이는 후에 주희(朱熹)에 의해 주자학(朱子學)으로 집대성된다.송나라 시대의 유학, 즉 송학(宋學)은 한·당 시대의 훈고학에 대한 비판에서 출발하였다. 훈고학이 공자(孔子)가 남긴 경서(經書)의 글자 하나하나를 해석하여 가르침을 정확히 파악하려 했다면, 송학은 어구 해석과 같은 지엽적인 문제보다는 세상을 다스리는 근본 원리인 천리(天理)를 밝히는 것을 중요하게 여겼다.

북송 시대에는 다양한 학파가 등장하여 송학의 발전을 이끌었다.

이 외에도 주돈이, 소옹 등이 독자적인 사상을 펼치며 송학의 지평을 넓혔다.

주희의 등장과 주자학북송 시대에 형성된 새로운 유학의 흐름을 집대성한 인물은 남송의 '''주희'''이다. 그는 정호와 정이 형제의 낙학(洛學) 학통을 이어받아 이기론(理氣論)[44], 성리론(性理論)[45], 성즉리(性即理)[46], 소이연·소당연(所以然·所當然)[47] 등 정교한 이론 체계를 구축하였다. 주희는 사서오경 등 유교 경전에 자신의 해석을 담은 주석을 달아 주자학을 완성시켰다. 주자학은 남송 사상계의 주요 흐름으로 자리 잡았으며, 한탁주에 의해 경원위학의 금으로 탄압받기도 했으나 금지 해제 후 다시 사상계의 주류가 되었다. 이후 원, 명, 청 시대에는 관학(官學)으로 인정받았고, 한국, 일본, 베트남 등 동아시아 전역에 퍼져 현재까지도 큰 영향을 미치고 있다. 주희와 동시대 인물로 육상산 역시 독자적인 심학(心學)을 펼치며 명성을 떨쳤다.

송나라 시대 불교는 황실의 대우와 민간의 신앙 속에서 나름의 발전을 이루었다. 태조 조광윤은 당나라와 달리 불교를 도교보다 우선시하는 정책(불선도후)을 폈다. 북송 초기에는 대장경 간행 사업이 이루어졌고, 태종과 진종 시대에는 인도 불교 말기의 영향으로 밀교 경전 중심의 대규모 번역 사업이 진행되었다. 당시 인도 불교는 쇠퇴기에 접어들어 많은 승려들이 해외로 망명했는데, 중국으로 온 시호(施護), 법현(法賢) 등이 번역 사업을 주도했다.

당나라 시대까지 성행했던 경전 중심의 교종(敎宗)은 회창폐불의 타격을 극복하지 못하고 송대에 이르러 쇠퇴하였다. 대신 실천 수행을 강조하는 선종(禪宗)이 임제종을 중심으로 오가칠종(五家七宗)으로 분화하며 크게 유행하여 사대부 계층에게 많은 영향을 주었다. 선종의 발달은 공안(公案) 문학이라는 독특한 장르를 낳기도 했다. 민중들 사이에서는 아미타여래의 구원을 바라는 정토교(淨土敎)가 널리 퍼졌다. 송대의 선종과 정토교는 이후 한국과 일본 불교에도 큰 영향을 미쳤다. 또한, 당대까지 4각형이 많았던 불탑 양식이 송대에는 8각형으로 변화하여 이후 중국 불탑의 보편적인 양식이 되었다.

불교는 성리학의 형성에 영향을 주었지만, 유학자들로부터 비판을 받기도 했다. 구양수는 불교를 외래 사상으로 간주하며 유교로 대체해야 한다고 주장했다.[50] 주희 역시 젊은 시절 선종에 심취했으나 나중에는 비판적인 입장을 취했다.

도교는 황실의 정책에 따라 부침을 겪었다. 태조는 삼교(三教: 유교, 불교, 도교)를 비교적 동등하게 대우했으나, 말년에는 도사 장수진(張守真)을 가까이하며 변화의 조짐을 보였다.[48] 진종은 전연의 맹 이후 실추된 황제의 권위를 높이려는 정치적 목적과 도사들의 영향으로 도교를 적극적으로 후원했다. 이른바 '천서 사건(天書事件)'[49] 이후 도사에 대한 면세, 대규모 도관(道觀) 건설, 도교 경전 『대송천궁보장(大宋天宮寶藏)』 편찬 등이 이루어졌다.

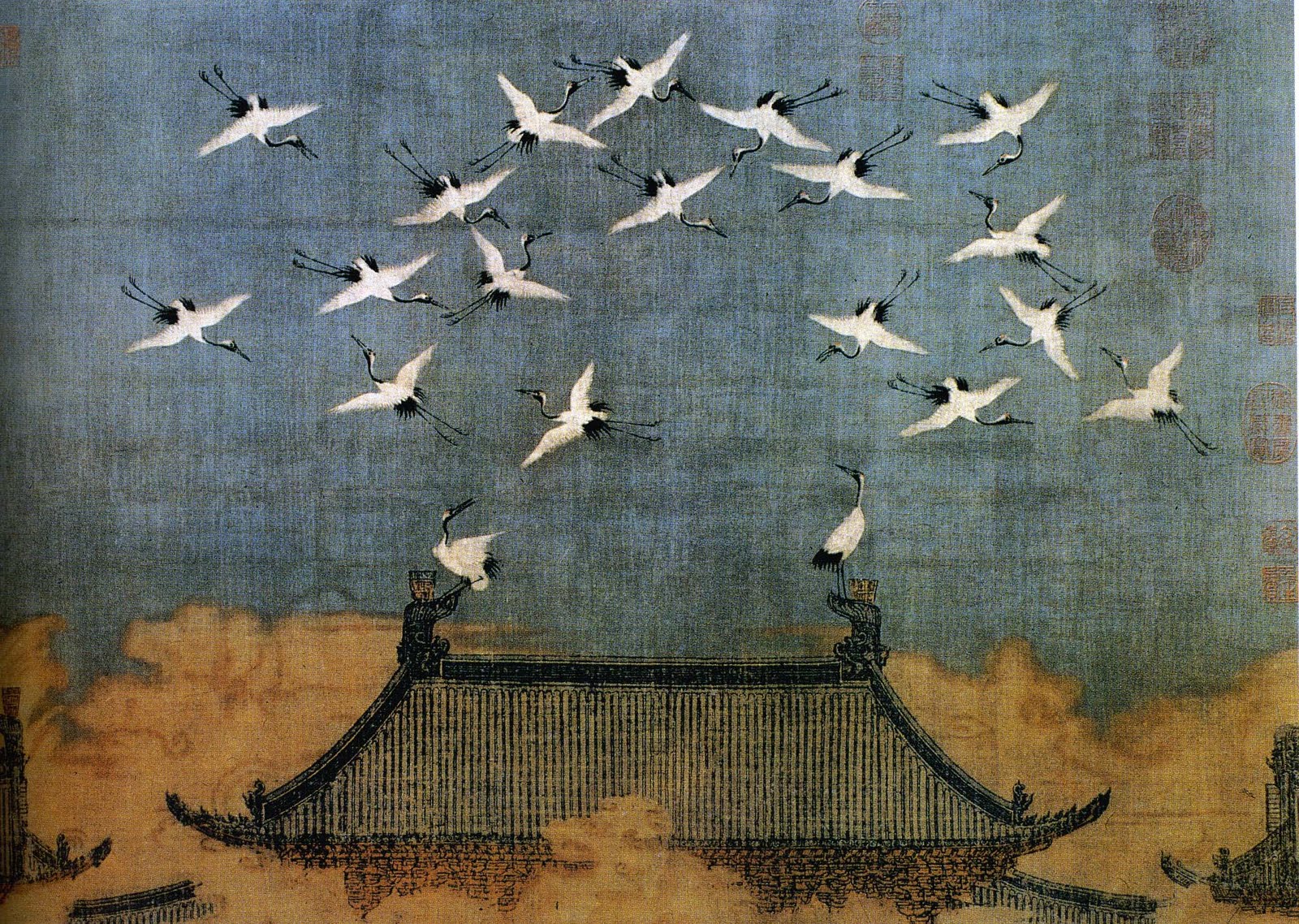

휘종 때 도교는 절정에 달했다. 스스로 '도군황제(道君皇帝)'라 칭한 휘종은 도사 임령소를 총애하여 그의 건의에 따라 도교 학교(道學)를 설치하고, 태학에 노자, 장자, 열자 연구를 위한 박사를 두었다. 심지어 불교 승려의 명칭과 복장을 도교식으로 바꾸도록 강제하기도 했으나, 이는 곧 철회되었다.

그러나 황실과 결탁한 도교 교단은 점차 민중과 멀어지고 타락하는 모습을 보였다. 이러한 상황 속에서 북송 말기부터 금나라 초기에는 태일교, 전진교, 진대도교 등 새로운 도교 교파(신도교)들이 등장하여 민간에서 영향력을 확대했다.

남송 시대에는 고종과 효종 등 안정기 황제들이 도교보다는 불교를 우대하는 경향을 보였다. 천사도가 황실과 관계를 맺기도 했으나, 상청파 등 다른 교파들은 민간 세력으로 남았다. 전반적으로 남송 시대의 도교는 북송 시대만큼 융성하지는 못했던 것으로 보인다.

국가가 공인한 유교, 불교, 도교 외에도 민간에서는 다양한 신앙이 존재했다. 가정에서는 조왕신이, 농촌에서는 농업신이, 도시에서는 성황신이 널리 숭배되었다. 지역의 위인을 모시는 사당도 세워졌다. 이러한 신앙 공동체의 중심에는 촌사(村社)나 향사(郷社)라 불리는 사(社)나 묘(廟)가 있었다.

정부는 규범에서 벗어나거나 사회 질서를 위협한다고 판단되는 민간 신앙을 '음사(淫祀)'나 '사교(邪教)'로 규정하여 탄압하기도 했다. 당나라 때 공인되었던 마니교는 송대에 이르러 주술적 성격이 강해지면서 정부의 경계를 받아 탄압 대상이 되었으며, 방랍의 난의 주요 세력으로 지목되기도 했다. 효종 때 자소자원이 창시한 백련종은 미륵 신앙을 중심으로 한 불교 결사로 민간에 널리 퍼졌으나, 기존 종파로부터 이단시되었고 후에는 반체제적인 백련교로 변질되기도 했다.

7. 2. 문학

송나라 시대의 문학은 당나라 중기의 고문 운동을 계승하여 발전했다. 산문과 시, 그리고 송나라를 대표하는 문학 갈래인 사(詞) 등 다양한 분야에서 뛰어난 작품들이 창작되었다.=== 산문 ===

송나라 초기에는 병려문이라 불리는 화려하고 장식적인 문체가 유행했다.[62] 그러나 유개, 왕우칭, 석개, 범중엄 등은 이러한 문체를 공허하다고 비판하며, 진·한 시대의 간결하고 실질적인 문체, 즉 고문(古文)으로 돌아갈 것을 주장했다. 특히 석개의 문체는 태학체(太学体)라 불리며 과거 시험에서 주류를 이루기도 했다.[63]

하지만 태학체의 고문은 한유의 문체를 따라 다소 난해하다는 단점이 있었다. 이에 구양수는 가우 2년(1057년) 과거 시험관(지공거)을 맡았을 때, 소철, 증공 등 평이하고 논리적인 문체로 답안을 작성한 인물들을 합격시키고 태학체 답안은 불합격시켰다. 이를 계기로 구양수 자신과 그의 영향을 받은 소순, 소식, 소철, 왕안석, 증공 등의 문체가 송나라 산문의 주류를 이루게 되었다. 이들은 한유, 유종원과 함께 당송팔대가로 불린다.

구양수의 고문은 한유의 강건함(양강, 陽剛)과 대비되는 부드러움(음유, 陰柔)이 특징으로 평가받는다. 그의 문체는 평이하고 간결하며 논리가 명확하여 이해하기 쉬웠다.[64] 이러한 특징은 그의 제자인 증공에게 가장 충실히 계승되었으며, 남송 이후 고문은 기본적으로 구양수와 증공의 문체를 따르게 된다. 왕안석과 소식 역시 구양수의 문체를 바탕으로 각자의 개성을 뚜렷하게 드러내는 독창적인 문학 세계를 구축했다.[65]

=== 시 ===

- -]송나라의 한시는 당나라 시와 비교했을 때, 서정성보다는 일상적이고 평이한 내용을 다루는 서사시(叙事詩)가 많이 창작되었다.

북송 초기 신종 시대에는 고위 관료들 사이에서 서곤체라는 화려하고 기교적인 시풍이 유행했다.[51] 양억, 전유연, 유균 등이 대표적이다.[52] 이 외에도 위야, 임포, 구준 등 독자적인 시풍을 가진 시인들이 활동했는데, 이들을 만당파(晩唐派)라고 부르기도 한다.

인종 시대에 이르러 구양수는 한유의 정신을 이어받아 고문 운동을 펼쳤고, 시에서도 한유를 본받아 매요신, 소순흠 등과 함께 새로운 시의 흐름을 만들었다.[53]

신종 시대에는 왕안석과 송나라 최고의 시인으로 꼽히는 '''소식'''이 활동했다. 왕안석은 정치와 관련된 시를 많이 썼으며, 고사(故事)를 활용하면서도 단정한 시풍을 보였다.[54] 소식은 당대 최고의 문인으로, 그의 주변에는 황정견, 장뢰, 초보지, 진관 등 뛰어난 문인들이 모여들었다. 이 네 사람을 소문사학사(蘇門四學士)라고 부르는데, 그중에서도 황정견은 후대에 강서시파라는 유파를 형성할 정도로 큰 영향을 미쳤다.[55]

북송이 멸망하고 남송으로 넘어가는 격동기에는 진여의, 증기, 여본중 등이 활동했다.[56] 이들은 시대를 반영하여 망국의 슬픔과 비분을 노래한 작품을 많이 남겼다. 특히 두보를 존경했던 진여의는 두보와 비슷한 처지에 놓이면서 시풍 또한 두보와 가까워졌다는 평가를 받는다.

효종 시대에 남송 사회가 안정을 되찾으면서 시는 다시 전성기를 맞이했다. '''육유'''를 비롯하여 범성대, 양만리 등이 이 시기를 대표하는 시인이다.[57][58] 육유는 평생 9천 수가 넘는 시를 남겼으며, 남송 최고의 시인으로 평가받는다.[59]

효종 말기 이후 평화로운 시대가 이어지면서 시를 짓는 사람들의 수가 크게 늘어났다. 이 시기에는 영가사령(서조, 서기, 옹권, 조사수)[60][61]과 강호파 등의 문학 집단이 활동했다.

남송 말기, 몽골의 침입이 거세지던 시기에는 문천상이 격정적인 시를 통해 나라를 걱정하는 마음을 표현했다. 그의 「정기의 노래(正氣歌)」는 망국의 슬픔을 노래하며 후대 애국자들에게 깊은 감명을 주었다.

남송 멸망 후 원나라 시대에도 왕원량, 사오, 정사초 등 송나라 유민들은 옛 조국을 그리워하는 마음을 시에 담아 표현했다.

=== 사(詞) ===

사(詞)는 한문학, 당시, 원곡과 함께 중국 문학의 중요한 갈래로 꼽히며, 특히 송나라 시대에 크게 융성했다. 사는 본래 잔치에서 연주되던 음악(연악)에 맞춰 부르던 노래 가사에서 유래했다. 시가 점차 사대부들의 전유물이 되면서 형식적이고 서사적인 경향이 강해진 반면, 사는 개인의 감정을 자유롭게 표현하는 서정적인 작품이 많았고, 시에서는 잘 다루지 않던 사랑과 같은 일상적인 소재도 거리낌 없이 다루었다. 정형시와 달리 음악의 곡조에 맞춰 노랫말을 붙였기 때문에 구절의 길이가 일정하지 않은 장단구(長短句) 형식이 특징이다.

송나라 초기에도 구준 등의 사가 있었으나, 본격적인 번성기는 인종 시대 이후이다. 이 시기에는 안수, 구양수, 장선[66], 유영[67] 등이 활동했으며, 특히 장선과 유영은 사의 새로운 경지를 열었다. 장선은 사에 일상적인 소재를 도입하여 사가 사대부들 사이에서 널리 퍼지는 데 기여했으며, 유영은 민간에서 유행하던 긴 형식의 사, 즉 만사(慢詞)를 사대부 문학으로 끌어올렸다.

신종 시대에는 소식이 사 분야에서도 중요한 위치를 차지한다. 소식은 항저우에서 장선과 교류하며 영향을 받았지만, 거기에 머무르지 않고 삼국지의 적벽 대전과 같은 웅장하고 호방한 소재를 사에 담아 새로운 경지를 개척했다. 이러한 소식의 사풍은 후대에 호방파로 불리게 된다. 소식의 제자들인 소문사학사 역시 뛰어난 사를 남겼는데, 그중 진관은 스승과 달리 섬세하고 서정적인 사를 잘 지었다.

휘종 시대에는 주방언이 사를 집대성했다. 음악에 조예가 깊었던 주방언은 휘종의 명으로 음악 기관인 대성부를 설립하기도 했다. 그의 사는 기교가 뛰어나고 품격이 높아 '혼후화아(渾厚和雅)'하다고 평가받으며[68], 남송 시대 사가들에게 큰 영향을 미쳤다. 여류 사가 이청조 역시 이 시기에 활동했는데, 구어체를 능숙하게 사용하며 여성 특유의 섬세한 감정을 표현한 것으로 유명하다.

남송 시대에 들어서 사는 더욱 발전했다. 남송 초기의 대표적인 사가로는 신기질과 강기가 있다. 신기질은 금나라에 맞서 싸울 것을 주장하는 주전론자였으나 정치적으로는 불우한 삶을 살았다.[69] 그의 사는 소식과 비슷한 호방한 기풍을 보여 '소신(蘇辛)'으로 함께 불리며 호방파를 대표한다. 반면 강기는 주방언의 계보를 이어 우아하고 격조 높은 사를 썼다. 평생 관직에 나아가지 않았지만, 그의 명성 덕분에 많은 고위 관료들과 교류했다.

남송 후기에는 오문영, 주밀, 장염 등이 활동했다. 오문영은 남송 멸망과 비슷한 시기에 세상을 떠났으며[71], 주밀과 장염은 원나라 치하에서 송나라 유민으로 살아가며 망국의 슬픔을 담은 사를 남겼다. 원나라 이후에는 산곡이라는 새로운 음악 문학이 유행하면서 사는 점차 쇠퇴하였다.

=== 기타 ===

송나라 초기에는 황제의 명으로 대규모 편찬 사업이 활발히 이루어져 '사대서(四大書)'라 불리는 방대한 서적들이 간행되었다. 978년에는 『태평광기』 500권, 983년경에는 『태평어람』 1000권, 986년에는 『문원영화』 1000권, 1013년에는 『책부원구』 1000권이 편찬되었다.

역사서 편찬도 활발하여, 구양수는 기존의 『구당서』에 만족하지 못하고 『신당서』와 『신오대사』를 새롭게 편찬했다. 또한 사마광은 기원전 403년 전국 시대 시작부터 송나라 건국 직전까지의 역사를 편년체로 서술한 『자치통감』을 저술했다.

구양수는 금석학을 본격적으로 연구하기 시작한 인물로도 중요하다. 그는 주나라부터 오대 십국 시대까지의 금석문을 모아 『집고록(集古錄)』 1000권을 편찬했으며, 비록 원본은 전하지 않지만 그 발문(跋文)인 『집고록발미(集古錄跋尾)』 10권이 남아있다. 이 외에도 여대림(呂大臨)의 고고도(考古圖), 휘종이 편찬한 『선화박고도록(宣和博古圖錄)』 등이 있다.

7. 3. 예술

송나라 시대의 시각 예술은 산수화와 초상화의 발전과 같은 새로운 국면을 맞이하며 더욱 풍성해졌다. 지배 계층인 사대부들은 회화, 시 작문, 서예 등을 교양 있는 학자 관료의 소양으로 여기며 예술 활동에 적극적으로 참여하였다. 시인이자 정치가였던 소식과 그의 동료 미부(1051~1107)는 옛 예술품을 감상하고 수집하는 것을 즐겼으며, 종종 작품을 빌리거나 구매하여 연구하고 따라 그리기도 했다.황실 역시 예술의 중요한 후원자였다. 궁정에는 황제를 가까이에서 보좌하는 궁정 화가, 서예가, 시인, 이야기꾼들이 모여들었다. 특히 송나라의 8대 황제였던 휘종은 스스로 뛰어난 예술가였을 뿐만 아니라 예술의 열렬한 후원자이기도 했다. 그가 수집한 그림 목록에는 6,000점이 넘는 작품이 기록되어 있을 정도였다.[12] 휘종 시대의 대표적인 궁정 화가로는 거대한 파노라마 그림인 ''청명상하도''를 그린 장택단(1085~1145)을 들 수 있다. 고종 역시 채문기(177년 출생)의 일생을 다룬 ''유목민의 피리 열여덟 곡''이라는 대규모 예술 프로젝트를 후원했는데, 이는 북쪽의 여진족에게 포로로 잡혀간 어머니의 석방을 협상하는 과정에서 금나라에 대한 외교적 메시지를 전달하려는 의도도 담고 있었다.

송나라 시대 회화는 수묵화와 산수화 분야에서 큰 발전을 이루었다. 화단에는 크게 두 가지 흐름이 있었는데, 하나는 조정이 설립한 미술 기관인 한림도화원(翰林圖畫院) 소속 전문 화가들이 그린 원체화(院体画)이고, 다른 하나는 민간의 사대부들이 그린 문인화(文人画)이다. 당나라 시대까지 그림은 서예 등에 비해 상대적으로 낮게 평가되었으나[73], 송나라 시대에 이르러 사대부들도 그림을 중요한 예술 활동으로 즐기게 되었다.

북송 초기 산수화의 대가로는 화북 산수의 이성과 강남 산수의 동원을 꼽을 수 있다.[74] 이성의 화풍은 제자인 범관에게 계승되어 이성파와 범관파가 화북 산수화의 주류를 이루었고, 동원의 화풍은 승려 거연으로 이어졌다. 이후 화북 산수화를 집대성한 인물은 곽희이다. 곽희는 이성의 기법을 계승하고 범관의 장점을 수용하여 두 파를 통합[78]했으며, 이성과 곽희의 이곽파는 동원과 거연의 동거파와 함께 송대 산수화의 양대 산맥을 형성했다.

화조화에서도 남북의 뚜렷한 차이가 나타났다. 오대 후촉에서는[79] 궁정 화가 황전을 중심으로 윤곽선을 그리고 색을 채우는 「구륵전채(鉤勒填彩)」 화법이 유행했는데, 이를 「황씨체(黃氏體)」라 불렀다. 황전은 개봉에서 화원의 중심인물이 되었고, 이후 화원에서는 황씨체가 기본적인 화풍으로 자리 잡았다. 한편, 남당에는 서희와 그의 화풍인 「서씨체(徐氏體)」가 있었다.[80] 서희 역시 개봉으로 이주했지만 황씨 세력에 밀려 야인으로 활동했다. 이후 황씨체에서는 최백, 서씨체에서는 조창 등이 등장하며 두 화풍 모두 발전하였고, 이는 북송과 남송 교체기 화조화의 변화로 이어졌다. 황실 소속의 전문 화가들과 휘종의 작품이 원체화의 대표적인 예이다.

반면, 문인화의 대표적인 인물로는 소식, 그의 스승 문동, 소식의 제자 황정견, 미필과 그의 아들 미우인 등을 들 수 있다.[81] 미필은 특히 강남 산수를 높이 평가하며 먹의 농담 변화를 중시하는 미법산수 기법을 창안했다.

북송 말기 화북 지역을 금나라에 빼앗기는 격변기를 거치면서 그림 양식에도 큰 변화가 나타났다. 남송의 화원은 이당 등에 의해 소흥 말기에 재건되었다. 이 시기 원체 화가로는 이당, 마원, 하규, 류송년이 있으며, 이들을 남송 사대가(南宋四大家)라고 부른다.[82] [83] 남송의 산수화에서는 문인화와 선승(禪僧)들의 작품이 높이 평가받았다. 화원의 화북 산수화 전통과 더불어 강남 산수와 미법 산수가 계승되었으며, 옅은 먹(담묵)의 사용과 생략[84]을 통한 표현 기법이 특징적으로 나타났다. 송적, 지융 등이 이 시기 문인 화가로 언급된다. 화조화는 현존하는 작품 수가 적지만[85], 남송 시대에는 황씨체의 구륵법과 서씨체의 몰골법(윤곽선 없이 색채로 형태를 표현하는 기법)이 융합되는 경향을 보였다.

남송 시대에는 선승들이 수행의 일환으로 그린 그림도 많이 남아있다. 특히 목계는 담묵 사용과 간략화된 묘사가 특징적인 작품을 남겼다. 그의 그림은 당시에는 호불호가 갈렸고 이후 중국 회화사에 큰 영향을 미치지는 못했지만, 일본에서는 매우 높은 평가를 받았다.

북송 시대를 대표하는 서예가로는 소식(蘇軾), 미필(米芾), 황정견(黃庭堅), 채양(蔡襄) 네 사람을 꼽아 '송의 사대가(宋の四大家)'라고 부른다. 다만, 채양 대신 원래는 악명 높은 재상 채경(蔡京)이 포함되었으나 그의 정치적 평판 때문에 채양으로 대체되었다는 설도 있다. 채양과 채경은 모두 당나라 이래의 '형'을 중시하는 전통적인 서풍을 따랐으며, 북송의 '의'를 중시하는 서예의 진정한 대표자로는 소식, 황정견, 미필 세 사람을 꼽는 것이 더 적절하다는 평가도 있다. 한편, 채경을 중용했던 휘종 역시 서예에 능하여 '수금체(瘦金體)'라는 독특한 서체를 만들기도 했다.

소식과 황정견은 스승과 제자 관계였으며, 서예에서도 서로 영향을 주고받았다. 소식의 글씨는 그의 시처럼 자유롭고 호방하며, 황정견의 글씨는 그의 시처럼 기교가 뛰어나다는 특징을 지닌다. 미필은 서예 이론 연구에 힘썼으며 후대에 큰 영향을 미쳤다. 그는 지인에게서 빌린 서화를 정교하게 모사하여 돌려주었다는 일화로 유명하며, 이 과정에서 진품을 감정할 때 작가가 무심코 드러내는 세부적인 특징을 파악하는 것이 중요하다는 점을 발견하기도 했다.

남송 시대에는 오설(呉説), 육유(陸游) 등의 서예가가 활동했다. 이들은 대체로 북송의 소식, 황정견, 미필의 서풍을 계승했지만, 일부에서는 당나라 서풍으로 복귀하려는 경향도 나타났다.

송나라 시대 도자기는 당나라 말부터 이어진 가마 기술의 발전과 석탄 사용으로 고온 소성이 가능해지면서 이전 시대보다 강도가 향상되었다. 또한, 당송 변혁기를 거치며 도자기 생산의 주체가 관료나 사대부 중심에서 점차 민간으로 이동하여 민간 생산이 대부분을 차지하게 되었다. 그러나 다른 산업과 달리 가마 산업은 여전히 북부 지역이 중심지 역할을 했다.

당나라 이후 북쪽에서는 백자가, 남쪽에서는 청자가 주로 생산되었는데, 송나라 시대에는 검은색, 갈색, 붉은색 등 따뜻한 색감의 유약을 사용한 도자기도 유행했다.

- 북부 가마:

- 형주요(邢州窯): 허베이성 형태현(邢台縣)에 위치했으며, 푸른빛이 도는 백자인 설기(雪器)로 유명했다.

- 정요(定窯): 허베이성 정주(定州)에 위치했으며, 매우 얇고 상아색을 띠는 백자가 특징이다. 표면에 눈물 자국 같은 무늬나 입체적인 꽃무늬를 새기기도 했으며, 붉은 갈색, 자색, 검은색 유약 도자기도 생산했다. 그릇 입구의 유약을 닦아내고 엎어서 굽는 복소법(覆燒法)을 사용하여 생산량을 늘렸으나, 유약이 묻지 않는 부분이 생겨 궁중에서는 기피되었다.

- 여요(汝窯): 허난성 여주(汝州)에 조정의 명으로 건설된 관요(官窯)이다. 표면이 투명하고 짙은 담청색이나 유백색을 띠는 청자로 유명했으며, 이후 청자의 전형으로 여겨졌다. 품질이 매우 높아 명성이 높았다.

- 자주요(磁州窯): 허난성 자주(磁州, 현 허베이성 한단시)의 민영 가마로, 백토 위에 검은색 안료로 그림을 그리고 긁어내어 무늬를 만드는 백지흑화(白地黑花) 또는 백지흑조(白地黑搔) 기법으로 유명하다.[26] 정요와 비슷한 도자기도 생산했지만, 자주요만의 독특한 기법으로 높은 평가를 받았다.

- 남부 가마:

- 월주요(越州窯): 저장성 소흥부(紹興府)에 위치했으며, "비색(秘色)"이라 불리는 광택 있는 녹색 청자가 특징이다. 당나라부터 오대까지 번성했으나, 송나라 시대에는 땔감 부족과 석탄 보급 이전의 한계로 점차 쇠퇴했다.

- 용천요(龍泉窯): 저장성 용천(龍泉)에 위치했으며, 월주요를 이어 남부 청자의 중심지가 되었다. 질감이 곱고 투명하며 탁한 풀색을 띠는 "분청(粉青)"과 이후 더욱 발전된 형태인 견청자(砧青磁)로 유명하다.

- 수내사(修内司)·교단(郊壇) 관요: 남송의 수도 임안(臨安, 현 항저우) 근교에 설치된 관요로, 주로 백자를 생산했으나 이전 관요 도자기에 비해 품질은 다소 떨어진다는 평가를 받는다.

- 건요(建窯): 푸젠성 건양(建陽)에 위치했으며, 얇고 투명하며 푸른빛이 도는 검은색 유약이나 광택 있는 반점 무늬가 특징인 천목(天目) 자기를 주로 생산했다. 흑유 도자기는 일본에서 천목차완(天目茶碗)이라 불리며 다기로 큰 인기를 얻었는데, 검은색이 차의 색과 잘 어울리고 두꺼운 몸체가 보온에 유리했기 때문이다.

- 길주요(吉州窯): 장시성(江西省) 길주(吉州)에 위치했으며, 정요와 비슷한 백자와 자색 자기(紫磁)를 생산했던 것으로 추정되나, 현존하는 유물이 적고 품질은 그다지 높지 않았던 것으로 기록되어 있다. 일본에서는 이곳에서 생산된 천목을 대피천목(玳皮天目)이라고 부른다.

송나라 도자기는 해외 수출 품목 중에서도 중요한 위치를 차지했다. 특히 동남아시아 여러 나라에 활발하게 수출되었으며, 교역 범위는 동쪽으로는 일본, 조선에서 서쪽으로는 이란에 이르기까지 광범위했다. 송나라 도자기의 아름다움은 각 지역의 도자기 문화 발전에도 큰 영향을 미쳤다.

송나라 시대의 음악인 송악(宋樂)은 크게 사악(詞樂), 교방악(敎坊樂), 대성아악(大晟雅樂)으로 나뉜다.

- 사악(詞樂): 송나라의 주요 문학 장르인 사(詞)에 음악을 붙인 것이다. 여성 연주자들의 노래와 춤, 악기 연주가 어우러진 종합 공연 형태의 대곡(大曲)과, 서정적인 내용을 담은 사(詞)만을 노래하는 산사(散詞)로 구분된다.

- 교방악(敎坊樂): 송나라의 궁중 음악과 무용(樂歌舞)을 가리킨다. 송나라 교방악의 원형은 전해지지 않지만, 고려 시대에 전래된 송나라 교방악 중 헌선도(獻仙桃), 수연장(壽延長), 오양선(五羊仙), 연화대(蓮花臺), 포구락(抛毬樂) 등 다섯 작품이 조선 시대를 거쳐 오늘날까지 원형 그대로 또는 복원된 형태로 전해지고 있다. 고려에서 당악정재(唐樂呈才)로 알려진 송나라 교방악은 죽간자(竹竿子) 등 다양한 의장물을 사용하고, 공연 시작과 끝에 무용수가 한문 가사로 된 치(致)와 구호(口號)를 노래하며, 춤 중간에 한시(漢詩)로 된 창사(唱詞)를 부르는 것이 특징이다.

- 대성아악(大晟雅樂): 12세기 휘종이 쇠퇴한 아악(雅樂)을 정비하기 위해 왕보진(王補之) 등의 도움을 받아 새롭게 창시한 제례 음악이다. 휘종은 1114년과 1116년에 이 대성아악을 고려에 전해주었다.

송나라 시대의 건축은 당나라와 오대 시대를 거치며 규격화되고 산업화되는 경향을 보였으며, 북송 시대에 이르러 그 기술이 거의 완성 단계에 접어들었다. 원부(元符) 3년(1100년)에 이계(李誡)가 저술한 『영조법식(營造法式)』에는 당시의 건축 기술이 상세히 기록되어 있다. 이후 중국 건축은 세부적인 변화는 있었지만 기본적인 틀은 송나라 시대에 확립된 것을 따르게 된다. 송나라의 대규모 건축물이 비교적 짧은 기간에 완공될 수 있었던 것은 재료의 규격화(길이, 지름, 두께 등), 가공 방법의 표준화, 그리고 전문화된 인력 고용 덕분이었다. 건축 관련 직종이 대목작(大木作), 석작(石作), 와작(瓦作), 도작(陶作), 죽작(竹作), 이작(泥作), 요작(窯作) 등으로 세분화된 것도 특징이다.

수도 개봉의 성벽은 표면을 전(塼)으로 덮어 내구성을 높였다. 성 안에는 물자 수송을 위한 운하가 흘렀는데, 이로 인해 교량 건설 기술도 발달했다. 특히 목재 들보를 각도를 달리하며 겹쳐 쌓아 무지개처럼 아치 형태를 이루는 "무지개다리(虹橋)"가 유명하다. 이 형식은 교각이 필요 없어 선박 운항에 편리했으며, 『청명상하도』에도 그 모습이 묘사되어 있다. 석재 다리로는 취안저우에 현존하는 "낙양교(洛陽橋)"(별칭 만안교(万安橋))가 유명하다. 채양이 건설을 주도했으며, 총 길이는 540m에 달한다. 조수 간만의 차가 큰 강 위에 지어졌기 때문에 기초 부분을 배 모양으로 만들어 물의 압력을 분산시키는 독특한 구조를 가지고 있다.

건축물의 양식은 신분이나 용도에 따라 장식, 색채, 규모에 제한이 있었지만, 기본적인 구조는 유사했다. 지붕은 위아래가 겹쳐진 형태(맞배지붕이나 팔작지붕과 유사)가 많았다. 사대부의 저택은 손님을 맞는 공간인 "당(堂)"과 사적인 공간인 "침(寢)"으로 나뉘어 복도로 연결된 구조가 일반적이었다. 상점은 초기에는 단층이나 2층 건물이 많았으나 점차 3층 건물이 늘어났고, 고급 상점일수록 화려한 장식을 갖추었다. 대도시의 번화가인 와자(瓦子)에는 극장인 구란(勾欄), 요리점인 주루(酒樓), 찻집인 다방 등이 들어섰다.

송나라 시대의 사찰 건축도 활발했는데, 선종의 번성과 관련이 깊다. 개봉의 상국사(相國寺)나 개보사(開寶寺) 등이 유명했으나 현재는 남아있지 않다. 현존하는 유명한 사찰로는 허베이성 정정현(正定縣)의 롱싱사(隆興寺)가 있다. 수나라 때 창건되었으나 송나라 때 재건되었으며 이후 여러 차례 수리를 거쳐 현재에 이른다. 건물이 소실되고 탑만 남은 경우도 많은데, 개보사 터에 남아있는 철탑(鐵塔)은 현재 개봉의 명소 중 하나이다. 북송 황제들의 능묘인 송릉(宋陵)은 공의시(鞏義市)에 있으며, 사각형 능묘 주변에 석조물을 배치한 한나라와 당나라 양식이 혼합된 형태를 보여준다.

송나라 시대 조각은 주로 불교 조각을 중심으로 이루어졌으나, 당나라 시대에 비해 쇠퇴기에 접어들었다는 평가를 받는다. 정부가 구리나 철과 같은 금속을 불필요한 불상이나 종 제작에 사용하는 것을 금지했기 때문에, 이 시대 조각상은 대부분 나무로 만들어졌다. 현존하는 유물이 많지 않아 양식의 변천을 명확히 파악하기는 어렵지만, 대체로 당나라 조각의 풍만하고 화려한 특징과 달리, 송나라 조각은 날씬하고 단아하며 청초한 모습을 보이는 경향이 있다. 이는 각 시대의 미인상에 대한 인식이 반영된 결과로 해석되기도 한다.

7. 4. 과학 기술

송나라 시대에는 경제 발전과 함께 다양한 실용 기술이 발달했으며, 특히 나침반, 화약, 인쇄술은 송나라의 3대 발명품으로 꼽히며 이 시기에 크게 개량되거나 실용화되었다. 제지 및 인쇄 기술의 향상과 시민 경제의 발흥은 이전 시대 관료와 귀족들이 독점하던 지식과 문화가 시민 계층으로 확산되는 데 기여했다.== 주요 발명과 발전 ==

=== 화약 기술 ===

화약을 이용한 무기 기술은 송나라 군사력의 중요한 부분을 차지했다. 초기 화염방사기, 폭발성 수류탄, 화기, 대포, 지뢰 등이 개발되어 13세기 후반 몽골의 침입에 맞서는 데 활용되었다.[40] 1044년에 편찬된 《무경총요》(武經總要)는 역사상 최초로 화약 제조법과 다양한 폭탄에서의 사용법을 기록한 서적이다. 송나라는 화약을 대량 생산하여 군사적으로 활용했는데, 1259년 관리 이증보(李曾伯)의 기록에 따르면 청주에서는 매달 1,000~2,000개의 강철 폭탄피(鐵火砲)를 생산하여 양양과 영주(潁州)로 한 번에 10,000~20,000개를 보급했다고 한다. 침략해온 몽골군 또한 북중국 출신 병사들을 고용하여 이러한 화약 무기를 역으로 송나라 공격에 사용하기도 했다. 14세기경에는 화기와 대포가 유럽, 인도, 중동 등지에서도 사용되기 시작했다.

=== 인쇄술 ===

활판 인쇄술은 장인 비성(畢昇, 990~1051)에 의해 발명되었으며, 이 기술은 과학자이자 정치가였던 신괄(沈括)이 1088년에 저술한 《몽계필담》(夢溪筆談)에 처음으로 기록되었다. 비성이 처음 만든 점토 활자는 신괄의 조카에게 전해져 보존되었다고 한다. 활판 인쇄는 이미 널리 사용되던 목판 인쇄와 함께 수많은 서적과 문서를 인쇄하는 데 활용되었고, 문자 해독 능력이 향상된 대중들에게 빠르게 보급되었다. 인쇄술의 발전은 책의 대량 생산을 가능하게 했고, 이는 교육 기회를 넓히고 사대부 계층의 확장에 크게 기여했다.

비록 활판 인쇄는 한자의 특성상 복잡하여 목판 인쇄만큼 널리 쓰이지는 못했지만, 꾸준히 사용되며 개량되었다. 원나라의 관리 왕정(王禎, 활동 1290~1333)은 조판 과정을 개선하고 목활자를 개발했으며, 주석 활자를 시험하기도 했다. 명나라의 화수이(華燧, 1439~1513)는 1490년 중국 최초의 금속 활자(청동 활자)를 만들었다. 1638년에는 관보인 《저보》(邸報)가 인쇄 방식을 목판에서 활판으로 전환했다. 청나라 시대에는 대규모 인쇄 프로젝트에 활판 인쇄가 활용되었는데, 대표적으로 1725년 25만 개의 청동 활자를 사용하여 5,020권으로 구성된 《사고전서》(四庫全書) 66부를 인쇄한 사례가 있다.

=== 나침반과 항해술 ===

자석을 이용한 나침반의 발명과 실용화는 송나라 시대의 중요한 항해 기술 혁신이었다. 이를 통해 날씨에 관계없이 망망대해에서도 정확한 항해가 가능해졌다. 자침 나침반은 신괄의 《몽계필담》(1088)에 처음 기록되었으며, 선원들이 실제로 사용했다는 최초의 기록은 주유(朱彧)의 《평주가담》(萍洲可談, 1119)에 나타난다. 신괄은 나침반 실험을 통해 자북과 진북 사이의 편각을 처음으로 발견하기도 했다.

항해 및 수리 공학 분야에서도 발전이 있었다. 10세기에 운하의 수위를 조절하는 수문(閘門, 갑문)이 발명되어 운하 교통의 안전성을 높이고 더 큰 선박의 운항을 가능하게 했다. 또한 수밀 격벽 구조를 도입하여 선체 일부가 손상되어도 배가 침몰하는 것을 방지했다. 선박 수리를 위한 건선거(乾船渠, dry dock)도 11세기에 이미 사용되었으며, 선체 구조를 강화하기 위해 늑골을 가로대로 지지하는 방식이 도입되었다. 1세기경부터 사용된 선미 방향타는 기계적으로 올리고 내릴 수 있도록 개량되어 다양한 수심에서 항해가 가능해졌고, 닻의 발톱을 원형으로 배열하여 안정성을 높이는 개량도 이루어졌다.

=== 천문학, 역법, 시계학 ===

신괄(1031~1095)과 소송(蘇頌, 1020~1101)과 같은 다재다능한 학자들은 천문학, 역법, 시계학 등 여러 분야에서 중요한 업적을 남겼다. 신괄은 지리적 기후 변화가 점진적으로 일어난다는 이론을 제시하고, 현대 지형학의 개념을 포함한 육지 형성 이론을 만들었다. 그는 카메라 옵스큐라 실험을 수행하고, 관측관을 개량하여 북극성의 위치를 정확히 측정했으며, 시간 측정의 정확도를 높인 새로운 물시계를 발명했다.

소송은 1092년 《신의상법요》(新儀象法要)를 저술하여 자신이 개봉에 세운 높이 12m의 물시계 동력 천문 관측 시설인 수운의상대(水運儀象臺)의 구조를 상세히 설명했다. 이 시계탑은 혼천의와 혼상을 갖추고 있었으며, 초기 형태의 이스케이프먼트(탈진기) 장치로 구동되었다. 또한 133개의 인형이 시간을 알리는 정교한 자동 시보 장치도 갖추고 있었다. 소송은 이 책에 5개의 성도를 포함한 천체도를 실었는데, 이는 메르카토르 도법과 유사한 원통 도법을 사용한 것으로 알려져 있으며, 현존하는 가장 오래된 인쇄된 성도이다.

송나라 시대에는 초신성 관측 기록도 남아있는데, 특히 1054년에 관측된 초신성(SN 1054)의 잔해가 오늘날 게 성운으로 알려져 있다. 1193년에는 왕세자의 교육을 위해 소주 천문도가 제작되었으며, 이는 후에 돌에 새겨져 전해진다.[15]

=== 수학 ===

송나라 시대에는 수학 분야에서도 주목할 만한 발전이 있었다. 수학자 양휘(楊輝)는 1261년 저서에서 파스칼의 삼각형을 소개했는데, 이는 1100년경 가헌(賈憲)에 의해 이미 설명된 것이었다. 양휘는 또한 마방진 구성법, 평행사변형에 대한 유클리드 명제의 증명, 이차 방정식에서 음수 계수를 처음으로 사용한 것으로 알려져 있다. 그의 동시대 인물인 친구소(秦九韶, 약 1202–1261)는 중국 수학에 0 기호를 처음 도입했으며(이전에는 빈칸 사용), 중국인의 나머지 정리, 헤론의 공식, 동지 결정법 등을 연구하여 1247년 《수서구장》(數書九章)을 저술했다.

=== 기계공학 및 측량 ===

한나라 시대부터 사용된 기계식 주행계( odometer)는 송나라 시대에도 계속 사용되었다. 바퀴 달린 수레 형태로, 바퀴 회전과 연동된 기어 장치를 통해 일정 거리마다 북이나 종을 쳐서 이동 거리를 알렸다. 11세기 주행계의 상세한 구조는 노도롱(盧道隆)에 의해 기록되어 《송사》(宋史)에 전해진다. 이 주행계는 남쪽을 가리키는 수레(指南車)와 결합되기도 했는데, 이 장치는 3세기 마균(馬鈞)이 처음 제작한 것으로, 차동 기어를 이용하여 수레가 어떤 방향으로 움직이든 위에 달린 인형이 항상 남쪽을 가리키도록 설계되었다.

=== 지도 제작 ===

측량과 지도 제작 기술도 발전했다. 배수(裴秀, 224–271)가 정립한 지형 표고 표시, 직사각형 격자 체계, 표준 축척 사용 등의 원칙이 계승되었다. 신괄은 입체 지도를 제작했으며, 1:900,000의 균일한 축척을 사용한 지도도 있었다. 1137년에 제작되어 돌에 새겨진 《우적도》(禹跡圖)는 약 0.91m 크기로, 가로세로 100리 간격의 격자 체계를 사용하여 중국 해안선과 강줄기를 매우 정확하게 묘사했다. 현존하는 가장 오래된 인쇄된 지형도는 1155년 양갑(楊甲)이 편찬한 백과사전에 실린 것으로, 서부 중국을 보여준다. 송나라 시대에는 정치, 행정, 군사적 목적으로 그림 지리지(圖經)가 중요하게 여겨져 많이 제작되었다.

=== 의학 ===

송대에는 의료 제도가 정비되어 정부 의료 행정 기관인 한림의관원(翰林醫官院, 후의 의관국)이 설치되었고, 빈민 구제 기관인 안제방(安済房), 여행자 치료소인 양제원(養済院) 등 공공 및 민간 의료 기관이 설립되었다.[42] 의료 교육 기관인 태의서(太医署, 후의 태의국)에서는 시험을 통해 선발된 학생들을 교육했으며, 왕안석 개혁 시기에는 엄격한 삼사법(三舎法)을 도입하여 교육의 질을 높이려 했다. 인쇄술 발달로 《태평성혜방》(太平聖恵方), 《성제총록》(聖済総録), 《화제국방》(和剤局方) 등 많은 의서가 간행되어 의료 기술 발전에 기여했다.

특히, 중국 역사상 최초의 인체 해부도 제작과 침구동인(鍼灸銅人) 제작은 중요한 발전이었다. 1041년~1048년경 반란을 일으킨 구희범(歐希範)을 처형한 후 의사 오간(吳簡)이 해부하고 화가 송경(宋景)이 그린 《구희범오장도》(歐希範五臓図)가 제작되었고, 1102년~1106년경에는 양개(楊介)가 죄수를 해부하여 《존진도》(存真図)를 그렸다. 비록 원본은 전하지 않으나, 이 해부도들은 후대 의학 발전에 영향을 미쳤다.

1026년에는 인종의 명으로 왕유일(王惟一)이 침구 혈자리를 정리한 《동인수혈침구도경》(銅人兪穴鍼灸図経)을 편찬하고, 이를 바탕으로 실제 크기의 청동 인체 모형에 혈자리를 표시한 침구동인을 제작했다. 이는 침구 교육과 기술 표준화에 크게 기여했다. 남송 시대에는 양자강 이남 지역의 인구 증가와 도시 환경 악화로 전염병이 자주 발생하자, 의학을 배우는 지식인들이 늘어났으며, 이 시기 의학 지식은 일본 등 주변국에도 전파되었다.[43]

=== 건축 ===

송나라 시대 건축은 높은 수준의 정교함에 도달했으며, 건축 양식의 규격화와 산업화가 이루어졌다. 유호(喩皓)와 신괄 등이 건축 관련 저술을 남겼고, 1103년 이계(李誡)는 《영조법식》(營造法式)을 편찬하여 건축 규범, 설계, 시공 방법 등을 집대성했다. 이 책은 목재, 석재, 타일, 벽돌 등 다양한 재료의 가공법과 사용법, 모르타르 배합 비율 등을 상세히 기술하고, 건축 부재와 구조를 보여주는 정밀한 삽화를 포함하여 이후 중국 건축의 표준이 되었다. 건축 기술의 규격화와 전문화 덕분에 대규모 건축 프로젝트를 비교적 짧은 기간에 완공할 수 있었다.

정부 주도로 탑, 교량, 궁궐, 사찰 등 웅장한 건축물들이 세워졌다. 개봉의 철탑(1049년), 항저우의 육화탑(1165년), 허베이성의 요적탑(1055년, 높이 84m) 등이 유명하며, 일부 다리는 길이가 1220m에 달하기도 했다. 특히 개봉의 운하에는 교각 없이 목재를 엮어 아치 형태로 만든 홍교(虹橋)가 건설되어 선박 통행을 원활하게 했다. 취안저우의 낙양교(洛陽橋, 1059년 완공)는 총 길이 540m의 석교로, 조수간만의 차가 큰 환경에 맞춰 배 모양의 교각 기초를 사용한 것으로 유명하다. 건축가, 장인, 기술자들의 전문성이 높아졌으며, 푸젠성에서는 채양(蔡襄, 1012–1067)과 같은 유명한 교량 건설 기술자를 배출한 공학 학교도 존재했다.

송나라 시대 건축 양식은 당시 예술 작품에도 잘 나타나 있다. 이성, 범관, 곽희, 장택단, 휘종 등의 화가들은 건축물의 세부 모습뿐만 아니라 도시 풍경, 다리, 탑 등을 그림에 담아 현대 학자들이 당시 건축을 이해하는 데 도움을 주고 있다. 허난성 공의에는 북송 황제들의 능묘인 송릉(宋陵)이 남아 있으며, 사각형 봉분 주위에 인물과 동물의 석상을 배치하는 양식을 보여준다. 또한 선종의 융성과 함께 많은 사찰이 건립되었는데, 허베이성 정정의 융흥사(隆興寺)는 송나라 시대에 재건된 중요한 사찰 건축물로 현존하고 있다.

=== 고고학 ===

신괄은 고고학 연구에 있어 실증적이고 학제적인 접근을 강조했다. 그는 동료 학자들이 유물을 단순히 전설적인 인물의 작품으로 간주하거나 국가 의례에만 사용하려는 경향을 비판하고, 유물의 기능과 제작 기술 자체에 대한 연구를 중시했다. 그는 고대 문헌과 유물을 비교 연구하여 혼천의를 복원하고, 고대 무기와 악기를 분석하기도 했다. 왕안석 또한 금석문에 대한 분석적인 목록을 편찬하여 초기 금석학과 고고학 발전에 기여했다. 금석학자 조명성은 역사 기록의 신뢰성을 검증하는 데 당대의 금석문 자료가 중요하다고 강조했으며, 이는 후대 역사학 연구 방법론에도 영향을 미쳤다. 학자 홍매(洪邁)는 궁정에서 편찬한 고고학 도록 《박고도》(博古圖)의 오류를 지적하며 실증적인 연구 태도를 강조하기도 했다.

8. 평가 및 영향

송나라는 후주(後周)를 계승하여 건국된 이후, 오대 십국 시대의 혼란을 수습하고 중국을 통일하며 정치, 경제, 사회, 문화 등 여러 방면에서 높은 수준의 발전을 이루었다. 특히 과거제를 본격적으로 운영하여 문신 관료제를 완성시킨 것은 송나라의 중요한 특징이다. 이는 당나라 말기 절도사의 할거로 인한 혼란을 교훈 삼아 중앙 집권적인 황제전제 체제를 강화하려는 목적에서 비롯되었다. 수나라에서 시작된 과거제는 송나라 때 이르러 실질적인 효력을 발휘하며, 사대부 계층이 관료로 등용되어 국정을 운영하는 문치주의의 기반이 되었다.

그러나 문치주의의 강조는 군사력 약화라는 문제점을 동시에 안고 있었다. 무관보다 문관을 우대하는 정책과 군대의 군벌화를 극도로 경계한 나머지, 군대는 문관의 통제 아래 놓여 효율적인 지휘 체계를 갖추기 어려웠다.[34] 용병제를 채택하여 상비군 규모는 140만 명에 달했지만, 실전 경험 부족과 낮은 사회적 대우로 인해 군대의 질은 저하되었다. 병사들에게는 도망을 방지하기 위해 죄인처럼 문신을 새겼고, 이는 "좋은 쇠는 못이 되지 않고, 좋은 사람은 군인이 되지 않는다"는 속담이 생겨날 정도로 군인의 사회적 지위를 떨어뜨렸다.[34] 이러한 군사적 약점은 북방의 요나라, 서하, 금나라, 그리고 최종적으로 몽골 제국과의 관계에서 지속적인 어려움을 겪게 만들었다. 송나라는 이들 외세와의 평화를 유지하기 위해 막대한 세폐를 지불해야 했으며, 이는 국가 재정에 큰 부담으로 작용했다. 결국 약화된 군사력은 정강의 변과 같은 국가적 위기를 초래하고, 남송 시대에는 몽골의 침입을 막아내지 못하고 멸망하는 직접적인 원인이 되었다.

정치적으로는 신종 때 왕안석이 등용되어 부국강병을 목표로 하는 신법 개혁을 추진했으나, 사마광을 중심으로 한 보수적인 사대부 관료(구법파)들의 격렬한 반대에 부딪혀 큰 성과를 거두지 못하고 오히려 극심한 정치적 갈등만 야기했다. 이러한 내부 분열 역시 송나라의 국력을 약화시키는 요인이 되었다.

문화적으로 송나라는 유학, 특히 성리학(당시 도학)이 크게 발전한 시대였다. 주돈이, 장재, 정호, 정이 형제 등 여러 학자들이 새로운 유학 사상을 발전시켰고, 남송 시대의 주희는 이를 집대성하여 주자학을 완성했다. 주자학은 이후 중국뿐만 아니라 한국의 조선 왕조와 일본의 에도 시대 등 동아시아 여러 나라의 통치 이념과 사상계에 지대한 영향을 미쳤다.

종합적으로 볼 때, 송나라는 문치주의를 통해 안정된 사회와 찬란한 문화를 꽃피웠으나, 동시에 군사력 약화와 내부 정치 갈등이라는 한계를 드러내며 외세의 침략 앞에 결국 무너졌다. 그럼에도 불구하고 송나라가 이룩한 경제적 번영, 제도적 정비, 그리고 성리학을 비롯한 문화적 성취는 이후 중국 왕조는 물론 동아시아 전체 역사에 큰 영향을 미친 중요한 유산으로 평가받는다.

참조

[1]

웹사이트

China, Europe and the Great Divergence: A study in historical national accounting, 980–1850

https://web.archive.[...]

Economic History Association

2020-08-15

[2]

논문

The Population Statistics of China, A.D. 2–1953

[3]

웹사이트

East Asian History Sourcebook: Chinese Accounts of Rome, Byzantium and the Middle East, c. 91 B.C.E. – 1643 C.E.

http://www.fordham.e[...]

Fordham University

2016-09-14

[4]

서적

A History of China

https://archive.org/[...]

St Martin's Press

[5]

논문

The deaths of two Khaghans: a comparison of events in 1242 and 1260

[6]

서적

Khubilai Khan: His Life and Times

University of California Press

[7]

웹사이트

China in 1000 CE: The Most Advanced Society in the World

http://afe.easia.col[...]

2012-10-09

[8]

서적

Fenjia: household division and inheritance in Qing and Republican China Written

https://books.google[...]

[9]

논문

Women and Property in China, 960-1949 (review)

https://works.swarth[...]

2001

[10]

웹사이트

The Study on the Daughters' Rights to Possess and Arrange Their Parents' Property during the Period from Tang to Song dynasty

https://web.archive.[...]

2014-03-07

[11]

백과사전

China

http://global.britan[...]

2007-06-28

[12]

서적

[13]

서적

Cambridge Illustrated History of China

[14]

웹사이트

Islam in China (650–present): Origins

https://web.archive.[...]

BBC

2007-02-08

[15]

논문

Book Review: The Soochow Astronomical Chart

1947-08-30

[16]

서적

南宋・金 世界美術大全集 東洋編6

小学館

2000-03

[17]

서적

[18]

간행물

[19]

서적

[20]

서적

[21]

간행물

[22]

간행물

[23]

간행물

[24]

서적

鶏肋編

[25]

간행물

[26]

간행물

[27]

간행물

[28]

서적

泊宅編

[29]

간행물

[30]

간행물

[31]

서적

[32]

간행물

[33]

논문

남송기 절동항만제도시의 정체와 삼림환경 「주방에서 명주로」

汲古書院

[34]

서적

송대모병제의 연구 -근세직업병사의 실상-

勉誠出版

[35]

논문

북송의 군법에 관하여

교토대학인문과학연구소

[36]

서적

宋史 巻189「兵三廂兵」大中祥符5年2月条

[37]

논문

北宋の剰員・帯甲剰員制

立命館史学会

[38]

논문

南宋の剰員制

立命館史学会

[39]

논문

兵士はどこへ行くのかー禁軍兵士への保障からみた北宋募兵制の一側面

社会経済史学会

[40]

참고문헌

[41]

서적

宋史「邢昺伝」

[42]

참고문헌

[43]

논문

疫病多発地帯としての南宋期両浙路

汲古書院

[44]

기타

[45]

기타

[46]

기타

[47]

기타

[48]

기타

[49]

참고문헌

[50]

기타

[51]

기타

[52]

기타

[53]

기타

[54]

기타

[55]

기타

[56]

기타

[57]

기타

[58]

기타

[59]

기타

[60]

기타

[61]

기타

[62]

기타

[63]

기타

[64]

기타

[65]

기타

[66]

기타

[67]

기타

[68]

기타

[69]

기타

[71]

설명

[72]

설명

[73]

설명

[74]

설명

[75]

설명

[76]

설명

[77]

설명

[78]

설명

[79]

설명

[80]

설명

[81]

설명

[82]

설명

[83]

설명

[84]

설명

[85]

설명

[86]

설명

[87]

설명

[88]

설명

[89]

설명

[90]

설명

[91]

설명

[92]

설명

[93]

설명

[94]

설명

[95]

설명

[96]

설명

[97]

설명

[98]

설명

[99]

설명

[100]

설명

[101]

설명

[102]

설명

[103]

웹사이트

China, Europe and the Great Divergence: A study in historical national accounting, 980–1850

https://web.archive.[...]

Economic History Association

2020-08-15

[104]

저널

誓書: 10-13세기 동아시아의 안전보장책

http://www-2.knu.ac.[...]

2015-12

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com