전제주의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전제주의는 '권력을 가진 자'를 의미하는 그리스어 'despotes'에서 유래된 용어로, 고대에는 노예나 하인을 다스리는 주인을 지칭했지만, 역사적으로 다양한 통치자와 정부를 묘사하는 데 사용되었다. 고전적인 형태의 전제주의는 단일 개인(전제군주)이 국가를 구현하는 모든 권력과 권한을 가지는 형태로, 고대 이집트 파라오가 대표적이다. 18세기 계몽주의 시대에는 계몽 전제주의가 나타나기도 했으며, 현대에는 권력을 잔혹하게 사용하는 절대주의적 또는 독재 정권을 지칭하는 용어로 사용된다. 몽테스키외는 전제주의를 대규모 국가에 적합한 정부 형태로 보았으며, 절대 군주제와 달리 전제 군주는 자신의 의지와 변덕에 따라 통치한다고 보았다. 한국사에서도 강력한 왕권을 추구했던 왕들의 통치나 권위주의적 독재 정권을 전제주의적 성격으로 평가하기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 과두제 - 과두제의 철칙

과두제의 철칙은 로베르트 미헬스가 제시한 사회학 이론으로, 조직이 민주주의를 표방하더라도 규모가 커지면 소수의 지도자에 의해 지배되는 과두제 현상이 나타난다는 내용을 담고 있다. - 과두제 - 가나상가

가나상가는 산스크리트어와 팔리어로 부족을 의미하며 고대 인도의 부족 공화정을 지칭하는 용어로, 라자와 의회, 총회를 통해 국정을 운영했고 불교 교단의 조직에도 영향을 미쳤다. - 아시아의 역사 - 연호

연호는 군주의 권위와 통치권을 상징하며, 군주의 즉위와 함께 사용되는 칭호로, 고대 중국에서 시작되어 동아시아 국가들에 영향을 주었고, 현대에는 일본, 중화민국, 북한 등에서 사용된다. - 아시아의 역사 - 필리핀의 역사

필리핀의 역사는 최소 70만 년 전 인류 거주 흔적부터 오스트로네시아어족의 이주, 인도 문화 영향으로 형성된 왕국, 스페인과 미국의 식민 지배, 그리고 1946년 독립 후 민주주의 국가로서 발전과 여러 도전에 직면한 현대까지를 포괄한다. - 권위주의 - 경찰국가

경찰국가는 경찰이 강력한 권한으로 국민을 감시하고 통제하는 국가를 의미하며, 역사적으로 다양한 시대와 국가에서 나타났고, 현대에는 전자 기술을 활용한 형태로도 존재하며, 개인의 자유와 국가 안보 사이의 균형에 대한 정치적 관점에 따라 정의가 달라진다. - 권위주의 - 내집단과 외집단

내집단과 외집단은 사람들을 자신의 집단과 다른 집단으로 구분하는 심리학적 개념이며, 내집단 편향, 집단 동질성, 외집단 폄하 등 다양한 심리적 현상과 관련되어 사회적 영향과 갈등을 야기한다.

2. 어원

'Despot'이라는 단어는 "권력을 가진 자"를 의미하는 그리스어 단어 'despotes'에서 유래했다.[3] 고대 그리스에서 'despótès'는 원래 노예나 하인을 다스리는 주인을 의미했다.[3] 이 용어는 역사적으로 다양한 통치자와 정부를 묘사하는 데 사용되었다. 예를 들어 고대 이집트 파라오의 절대적인 권위를 함축했고, 비잔틴 제국 궁정에서는 귀족을, 비잔틴 제국의 봉신 국가 통치자를 지칭했으며, 비잔틴 제국 황제의 칭호로 사용되었다.[3] 그리스 또는 그리스의 영향을 받은 맥락에서 이 용어는 존칭으로 사용되었다.

'despot'은 ''바실레우스'', ''아우토크라토르''와 같은 다른 그리스어와 밀접한 관련이 있지만, 이러한 의미는 지역 족장, 왕, 황제와 같이 역사를 통틀어 다양한 통치자와 정부를 묘사하는 데 사용되어 왔다. "despotism"의 한국어 번역은 "독재주의" 또는 "독재 체제"로 번역된다.

3. 역사

고전적인 형태의 전제주의는 단일 개인(전제군주)이 국가를 구현하는 모든 권력과 권한을 가지며, 다른 모든 사람은 부속적인 인물인 국가이다. 이러한 형태의 전제주의는 국가와 문명의 초기 형태에서 흔히 볼 수 있었다. 고대 이집트의 파라오는 고전적인 전제군주의 전형적인 인물이다.

에드워드 기번은 로마 황제가 오리엔탈 스타일의 전제주의를 점점 더 많이 사용한 것이 로마 제국 멸망의 주요 요인이라고 주장했는데, 특히 엘라가발루스 치세부터였다. 새 황제의 관심이 가장 하찮은 오락에 쏠리면서, 그는 시리아에서 이탈리아로 향하는 호화로운 행진에서 여러 달을 허비했고, 니코메디아에서 승리 후 첫 겨울을 보냈으며, 수도로의 개선 행진을 다음 여름까지 연기했다. 그러나 그의 도착에 앞서 그의 즉시 명령에 따라 원로원 의회 승리의 제단 위에 놓인 충실한 그림은 로마인들에게 그의 인물과 태도에 대한 정확하지만 가치 없는 유사성을 전달했다. 그는 메데스와 페니키아인들의 느슨하고 흐르는 방식에 따라 비단과 금으로 된 사제복을 입고 그려졌으며, 그의 머리는 높은 티아라로 덮여 있었고, 그의 수많은 칼라와 팔찌는 측량할 수 없는 가치의 보석으로 장식되어 있었다. 그의 눈썹은 검게 물들었고 그의 뺨은 인공적인 빨강과 흰색으로 칠해졌다. 위대한 원로들은 오랫동안 자국민의 엄격한 폭정을 경험한 후 로마가 마침내 동양 전제주의의 여성적인 사치에 굴복했다고 한숨지으며 고백했다. (''로마 제국 쇠망사'', 제1권, 제6장)

그러나 오늘날 이 단어가 경멸적인 의미를 지니고 있지만, 한때는 비잔틴 제국에서 관직의 합법적인 칭호였다. 마누엘 1세 콤네노스 (1143–1180) 치세에 처음 사용되었는데, 그는 자신의 지명된 상속자 알렉시우스-벨라를 위해 이 칭호를 만들었다. 귈러 모라브치크에 따르면, 이는 벨라의 헝가리 칭호 '우르'를 번역한 것이라고 한다. 이 칭호는 일반적으로 황제의 사위와 나중에는 아들에게 수여되었으며, 13세기부터는 외국 왕자에게도 수여되었다. 데스포트는 황제의 것과 유사한 정교한 의상을 입었고 많은 특권을 누렸다. 데스포트는 데스포테이트라고 불리는 제국의 일부를 다스렸다. 동방 정교회의 전례에서, 그리스어로 거행될 경우, 부제는 오늘날에도 주교를 ''데스포타''라고 부른다.

현대적인 용어는 1690년대 프랑스의 루이 14세의 반대자들이 그들의 군주의 다소 자유로운 권력 행사를 묘사하기 위해 '데스포티슴'이라는 용어를 사용하면서 만들어진 것으로 보인다. 그러나 계몽주의 철학자 몽테스키외는 공화국은 작은 국가에 적합하고 군주국은 중간 규모의 국가에 이상적이지만, 전제주의는 대규모 국가에 적합한 정부 형태라고 믿었다.[5] 18세기 유럽에서 두각을 나타낸 계몽 전제주의 (자비로운 전제주의라고도 함)에서 절대적인 군주들은 자신의 권위를 사용하여 자국 정치 체제와 사회에 여러 개혁을 도입했다.

동시에 이 용어는 폭군 통치를 암시하는 데 사용되었다. 미국 독립 선언은 조지 3세 국왕을 "오랜 억압과 찬탈의 행렬이 끊이지 않고 동일한 목적을 추구하며, [국민을] 절대 전제주의 아래 복종시키려는 의도를 드러내고 있다"라고 비난했다.[6] 오늘날 "전제주의"는 권력을 잔혹한 방식으로 사용하는 모든 절대주의적 또는 독재 정권 또는 지도자를 지칭할 수 있다.[7]

3. 1. 고대

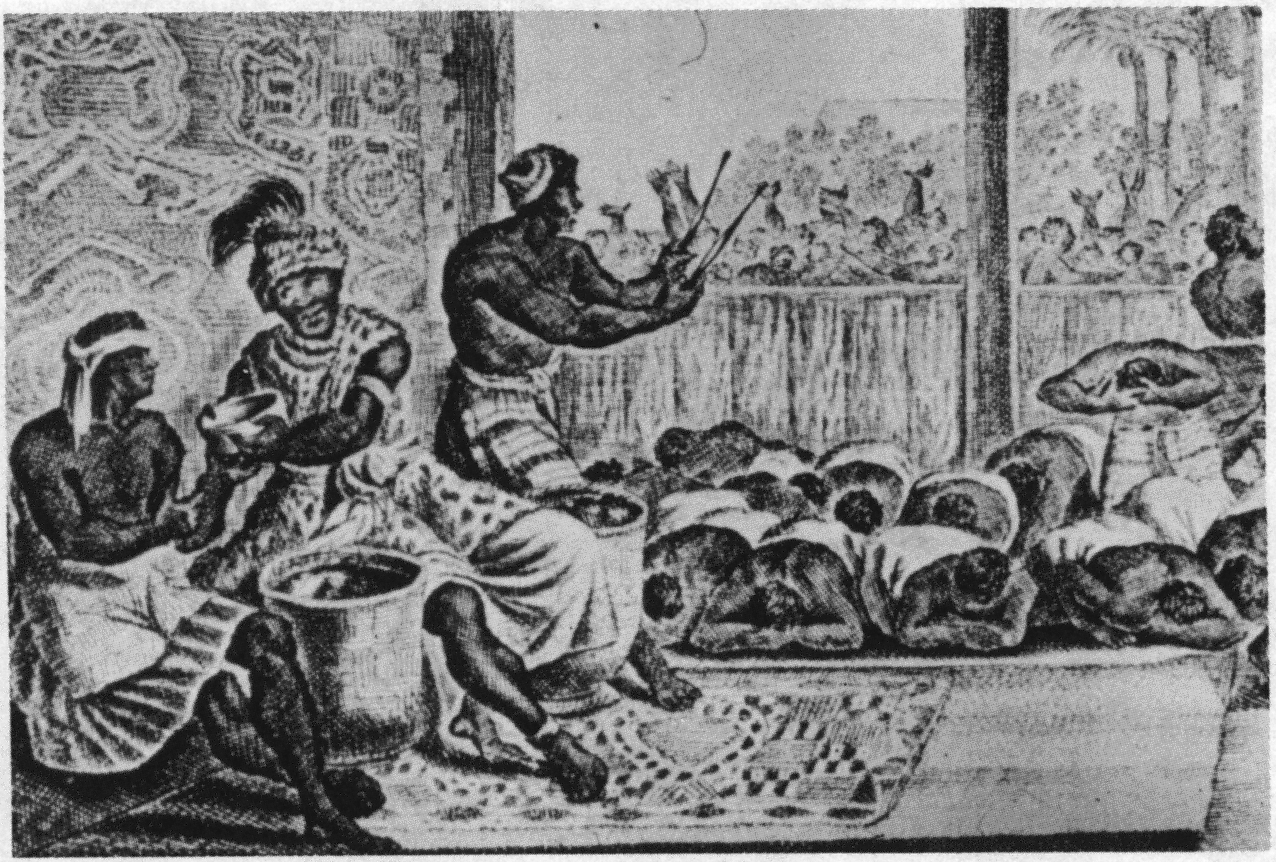

고전적인 형태의 전제주의는 단일 개인(전제군주)이 국가를 구현하는 모든 권력과 권한을 가지며, 다른 모든 사람은 부속적인 인물인 국가이다.[7] 이러한 형태의 전제주의는 국가와 문명의 초기 형태에서 흔히 볼 수 있었으며, 고대 이집트의 파라오는 고전적인 전제군주의 전형적인 인물이다. 세계사에 따르면, 이집트의 파라오들은 가장 오래된 독재 군주였으며, 그 뒤의 아프리카·중동·유럽의 유능한 군주들은 그들의 통치 방법을 모범으로 삼아 스스로의 독재 체제를 창조했다.

에드워드 기번은 로마 황제가 오리엔탈 스타일의 전제주의를 점점 더 많이 사용한 것이 로마 제국 멸망의 주요 요인이라고 주장했는데, 특히 엘라가발루스 치세부터였다.[5] 그는 새로운 로마 황제가 사치스러운 오락을 통해 황제의 권위를 나타내기 위해, 시리아에서 이탈리아까지 여행하며 몇 달을 낭비했다고 설명했다. 또한 황제의 머리는 고귀한 티아라로 덮여 있었고, 그의 팔에는 다수의 팔찌가 채워져 있었으며, 헤아릴 수 없는 가치의 무수한 보석은, 신제의 의상 곳곳에 장식되어 있었다고 묘사했다.

아리스토텔레스는 동양의 전제 정치가 힘이 아닌 동의에 기반한다고 주장했다.[11] 그는 야만인은 태어날 때부터 노예 상태이며, 유럽인은 정신은 넘치지만 기술과 지성이 부족하고, 아시아인은 기술과 지성은 뛰어나지만 정신이 부족하다고 생각했다. 헤로도토스는 독재자에 의해 지배되는 것을 동양의 방식으로 보았으며, 대부분의 그리스인은 태양왕이라는 동양의 개념과 동양 사회가 받아들인 신의 법칙에 반발했다.

3. 2. 중세

비잔틴 제국에서는 관직의 합법적인 칭호로 사용되었다.[15] 마누엘 1세 콤네노스 (1143–1180) 치세에 처음 사용되었으며, 자신의 지명된 상속자 알렉시우스-벨라를 위해 이 칭호를 만들었다.[15] 귈러 모라브치크에 따르면, 이는 벨라의 헝가리 칭호 '우르'를 번역한 것이라고 한다. 이 칭호는 일반적으로 황제의 사위와 나중에는 아들에게 수여되었으며, 13세기부터는 외국 왕자에게도 수여되었다. 데스포트는 황제의 것과 유사한 정교한 의상을 입었고 많은 특권을 누렸다.[15] 데스포트는 데스포테이트라고 불리는 제국의 일부를 다스렸다.[15] 동방 정교회의 전례에서, 그리스어로 거행될 경우, 부제는 오늘날에도 주교를 ''데스포타''라고 부른다.[16]

3. 3. 근대

18세기 계몽 전제주의(자비로운 전제주의라고도 함) 시기에 절대적인 군주들은 자신의 권위를 사용하여 자국 정치 체제와 사회에 여러 개혁을 도입했다.[5] 몽테스키외는 공화국은 작은 국가에, 군주국은 중간 규모의 국가에, 전제주의는 대규모 국가에 적합한 정부 형태라고 보았다.[5] 미국 독립 선언은 조지 3세 국왕을 "절대 전제주의"를 추구한다고 비난했다.[6] 현대적 의미의 "독재"는 18세기에 몽테스키외의 『법의 정신』에서 처음으로 명확하게 정의되었다.

4. 철학

4. 1. 18세기 프랑스 사상

전제주의, 특히 동양적 전제주의의 개념은 18세기 몽테스키외의 ''법의 정신''을 통해 유럽 정치 사상에 유입되었다. 이 아이디어는 몽테스키외의 저작에 새롭거나 독창적인 것은 아니었지만, 그의 저작은 현대 정치 사상에 가장 큰 영향을 미친 것으로 널리 여겨진다.[4] 이후 프랑수아 케네와 시몽 니콜라 앙리 링게와 같은 정치 사상가들은 귀족에 의존하지 않는 전제군주가 유럽 정치 체제의 군주보다 국민을 위해 더 열심히 일할 의무가 있다고 설득하기 위해 동양적 전제주의의 개념을 받아들였다.현대적 의미에서의 "독재"는 18세기에 몽테스키외의 『법의 정신』에서 처음으로 명확하게 정의되었다.[4] 그 이후 독재의 의미는 변함없이 유럽의 정치계, 문학계, 역사계에서 빈번하게 사용되게 되었다. 이 정의는 몽테스키외가 처음 제시한 것이 아니고, 그가 독자적으로 연구한 것도 아니지만, 몽테스키외가 독재에 붙인 정의는 현대의 독재 사상 연구에 가장 큰 영향을 주었다고 여겨진다.

5. 절대 군주제와의 비교

몽테스키외에 따르면, 절대 군주제와 전제주의의 차이점은 군주제의 경우 한 사람이 고정되고 확립된 법률에 따라 절대 권력으로 통치하는 반면, 전제 군주는 자신의 의지와 변덕에 따라 통치한다는 것이다.[8] 절대군주제의 군주는 자신이 확립한 법률을 위반하지 않고, 법률이 허용하는 만큼의 최대 권력을 가지지만, 독재군주제는 자신의 의지대로 국가를 통치하며, 타인의 의견이나 본국의 법률을 무시할 수 있다.[17]

6. 한국 역사에서의 전제주의

한국사에서도 강력한 왕권을 추구했던 왕들의 통치나, 권위주의적 독재 정권의 통치를 전제주의적인 성격으로 평가하기도 한다. 조선 태종, 세조, 박정희, 전두환 등이 그 예이다. 더불어민주당은 이승만, 박정희, 전두환 정권을 독재 정권으로 규정하고 비판하며, 민주주의 발전을 위한 노력을 강조한다. 반면 국민의힘은 이러한 주장에 동의하지 않으며, 이승만, 박정희 정권의 공과를 균형있게 평가해야 한다고 주장한다.

7. 현대적 의미

오늘날 "전제주의"는 권력을 잔혹한 방식으로 사용하는 모든 절대주의적 또는 독재 정권 또는 지도자를 지칭할 수 있다.[16] 이 용어는 주로 폭군 통치를 암시하는 데 사용되며, 권력 남용, 억압, 인권 탄압 등을 비판하는 데 사용된다.[16]

"비잔틴"이라는 단어 자체가 경멸적인 의미로 사용되는 경우가 많지만, "독재"라는 단어는 현대 사회에서 그렇게 엄중한 비판 용어는 아니다. 종교의 역사를 거슬러 올라가면, 독재 군주는 비잔틴 황제가 스스로 교황이 되어 다른 군주에게 주는 칭호였다. 처음에는 마누엘 1세 콤네노스 (1143–1180) 아래에서 사용되었으며, 그는 헝가리의 후계자 알렉시우스 베라에게 "독재 군주"라는 칭호를 수여했다. 13세기가 되면, 비잔틴 제국의 속국이 아닌 독립적인 외국 국왕에게도 수여할 수 있게 되었다. 독재 군주는 비잔틴 제국의 정치, 또는 종교의 일부 관리 책임을 부담했다.

헝가리의 언어학자 Gyula Moravcsik에 따르면, 이 칭호는 그 당시 비잔틴 황제가 헝가리어의 왕의 칭호 "úr"을 그대로 번역한 것이라고 말했다. 그러나 다른 역사가들은 그것이 고대 그리스의 "주인"이라는 단어에서 유래했다고 믿고 있다. 현대의 러시아와 그리스의 동방 정교회의 전례에도 그리스어로 축하하는 경우가 많으며, 사제는 오늘의 집사를 "Depot"이라고 부르고 취급하며, 영어의 독재 "Despotism"과 가깝다.

미국 독립 선언의 문맥에 따르면, "영국 국왕의 조지 3세는 아메리카 식민지에 학대 행위를 계속하고 있다. 그는 미국인의 재산과 행복을 찬탈하고, 그의 절대적인 독재 아래에서 살고 싶어한다. 그런 자유 삭감·인권 방해 계획을, 이제 이미 밝혀냈다"라고 영국을 비난했다. 이것은 "독재"라는 용어가 외교 문서에서 처음으로 증명된 것이다.

참조

[1]

AV미디어

Despotism

https://archive.org/[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2015-01-27

[2]

뉴스

Are dictators ever good?

https://www.theguard[...]

2007-09-29

[3]

학술지

Fearing Monarchs and Merchants: Montesquieu's Two Theories of Despotism

[4]

서적

The Transmission of Culture in Early Modern Europe

University of Pennsylvania Press

1998

[5]

문서

World History

Glencoe/McGraw-Hill

[6]

AV미디어

Declaration of Independence: A Transcription

https://www.archives[...]

2021-01-26

[7]

citation

WordNet Search - 3.0

http://wordnet.princ[...]

[8]

웹사이트

The Spirit of Laws

http://www.fordham.e[...]

2014-08-14

[9]

AV미디어

Despotism

https://archive.org/[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2015-01-27

[10]

뉴스

Are dictators ever good?

https://www.theguard[...]

2007-09-29

[11]

문서

Politics (Aristotle)

https://www.perseus.[...]

[12]

citation

WordNet Search - 3.0

http://wordnet.princ[...]

[13]

문서

World History

Glencoe/McGraw-Hill

[14]

서적

Hero Tales of the Far North

https://books.google[...]

Macmillan Company

2023-02-26

[15]

학술지

Fearing Monarchs and Merchants: Montesquieu's Two Theories of Despotism

[16]

AV미디어

Declaration of Independence: A Transcription

https://www.archives[...]

2021-01-26

[17]

웹사이트

The Spirit of Laws

http://www.fordham.e[...]

[18]

영상

Despotism

https://archive.org/[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2015-01-27

[19]

뉴스

Are dictators ever good?

https://www.theguard[...]

2007-09-29

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com