현리 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

현리 전투는 1951년 5월 대한민국 육군 제3군단이 중공군의 공세에 대처하는 과정에서 겪은 참패를 일컫는다. 중공군은 춘천-인제 축선을 따라 대규모 공세를 펼쳤고, 이 과정에서 국군 3군단의 지휘 체계 붕괴와 무능한 지휘로 인해 대규모 인명 피해와 장비 손실을 입었다. 미군 제2보병사단은 중공군의 공격을 방어하며 전투를 치렀으나, 국군 3군단의 붕괴로 인해 동부 전선이 위협받았다. 유엔군은 반격을 개시하여 중공군의 공세를 저지하고, 한국 전쟁은 소모전 양상으로 전환되었다. 이 전투는 대한민국 국군의 문제점을 드러냈으며, 중공군 공세의 한계를 보여주는 계기가 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 인제군의 역사 - 소양호 버스 추락 사고

1981년 인제군 군축교에서 발생한 소양호 버스 추락 사고는 대구공고 졸업생 부부들을 태운 버스가 소양호에 추락하여 많은 사상자를 냈으며, 버스 운전자의 과실, 불법 운행, 노후 차량 관리 부실 등이 원인이 되어 불법 자가용 버스 단속 강화의 계기가 되었다. - 1951년 한국 전쟁의 전투와 작전 - 지평리 전투

지평리 전투는 한국 전쟁 중 미 제23연대 전투단이 중공군의 대규모 공격을 격퇴하고 미 제1기병사단의 지원으로 승리하여 UN군의 사기를 진작시키고 전황에 중요한 영향을 미친 전투이다. - 1951년 한국 전쟁의 전투와 작전 - 율동 전투

율동 전투는 한국 전쟁 중 필리핀 제10대대 전투단이 율동 지역에서 수적 열세에도 불구하고 중공군에 맞서 싸워 미 제3사단의 후퇴를 지원한 전투로, 필리핀군의 용맹함을 기리는 기념비가 세워지고 한국과 필리핀 간의 우호 관계를 상징하는 사건이다. - 중화인민공화국이 참가한 한국 전쟁의 전투와 작전 - 코만도 작전

코만도 작전은 한국 전쟁 중 미 제8군이 제임스타운 선 확보를 목표로 철원-금화 철도 보호와 적 요새 점령을 시도했으나, 막대한 피해와 전선 교착 심화, 국제적 비판을 야기하며 폴차지 작전으로 이어진 작전이다. - 중화인민공화국이 참가한 한국 전쟁의 전투와 작전 - 율동 전투

율동 전투는 한국 전쟁 중 필리핀 제10대대 전투단이 율동 지역에서 수적 열세에도 불구하고 중공군에 맞서 싸워 미 제3사단의 후퇴를 지원한 전투로, 필리핀군의 용맹함을 기리는 기념비가 세워지고 한국과 필리핀 간의 우호 관계를 상징하는 사건이다.

2. 배경

1951년 4월, 유엔군 사령관 제임스 밴 플리트 장군은 중공군의 다음 공세가 서부 또는 중앙 전선에서 시작될 것으로 예상하고, 서울과 의정부, 춘천-홍천 축을 방어하기 위해 병력을 집중 배치했다.[5]

밴 플리트는 중공군/북한군 부대가 접촉에서 벗어나는 상황을 감안하여 이들의 위치를 파악하기 위해 4월 30일에 집중적인 정찰을 명령했다. 5월 초 이틀 동안 전선에서 약 4.8~8km 상공을 수색하는 정찰대는 제1군단 좌측의 한국군 제1사단 정찰대가 국도 1호선에 걸쳐 배치된 북한군 제8사단을 발견한 것을 제외하고는 주요 적군 부대와 마주치지 못했다.[5]

서부 및 중앙 지역의 수색을 강화하기 위해 밴 플리트는 제10군단 구역의 국도 24호선까지 동쪽으로 뻗어 있는 선을 따라 약 8~9.6km 떨어진 곳에 정찰 기지를 설치하라고 명령했다. 이 선으로 전방에 배치된 각 사단은 방어선을 구축하기 위해 기지 위치에 연대 전투팀을 배치해야 했다. '노-네임 라인'의 요새화가 진행되는 동안, 국도 24호선 동쪽의 전선은 약 9.6km에서 24km까지 '라인 미주리'로 진격하여 접촉을 회복하고, 국도 24호선과 동쪽 해안으로 연결되는 2차 도로를 확보하여 이 구역을 방어하는 대한민국 사단의 보급로로 사용할 예정이었다. 밴 플리트는 5월 4일 한국군 제1사단 제12연대가 국도 1호선을 따라 정찰 기지를 구축하려다 북한군 제8사단에 막히자, 제1군단 서부 지역의 북한군 부대를 파괴하기 위한 공격을 지시했다.[5]

동쪽에 있는 6개의 대한민국 사단은 5월 7일에 '라인 미주리'를 향해 진격을 시작했다. 해안선을 따라 한국군 제1군단은 거의 저항을 받지 않았고, 5월 9일 한국군 제11사단 전차 구축대대는 '라인 미주리'에서 약 25.7km 이상 진격하여 국도 24호선이 해안 고속도로와 만나는 지점인 간성읍을 점령했다. 제10군단 지역에서 진격의 좌측 측면에 있는 한국군 제5사단 부대는 같은 날 '라인 미주리'에 도달했다. 다른 4개 사단은 5월 9일에도 여전히 선에서 약 16km 정도 뒤처져 있었지만, 산발적인 지연 병력을 상대로 매일 긴 거리를 진격했다. 서부에서는 5월 7일부터 9일까지 국도 1호선을 따라 진격하는 한국군 제1사단의 주력이 북한군을 잇따라 격파하여 결국 전반적인 철수를 강요했다. 강문봉 장군은 제15연대를 국도 1호선 상류 6마일 지점에 정찰 기지를 설치하고, 남은 병력을 '노-네임' 요새로 후퇴시켰다.[5]

5월 11일, 밴 플리트는 정보 상황 변화로 인해 중공군/북한군 부대가 며칠 안에 공세를 재개할 것이라는 징후를 파악하고 '토페카' 진격을 포기했다. 이전에는 볼 수 없었던 적군에 대한 공중 관측은 어둠 속에서 전진하는 움직임을 시사했고, 대규모 적 정찰대 보고가 있었으며, 첩보원과 포로들은 춘계 공세의 조기 재개를 주장했다. 대규모 연막이 제9군단 전방의 38선 북쪽과 제10군단 지역의 화천 저수지 위에 발생했다.[5]

동부 전선의 6개 대한민국 사단은 '노-네임 라인' 전방에 머물렀지만, '라인 미주리' 점령을 위한 추가 시도는 하지 않았다. 제10군단 구역에서 한국군 제5사단과 제7사단은 부대가 인제 남서쪽 소양강에 거의 도달하여 현재 위치를 요새화하도록 했다. 대한민국 제3군단과 제1군단은 12일에 소양강 남쪽 인제 하류 둑과 해안의 양양에서 북쪽으로 약 8km 떨어진 강선리 사이의 요새화된 방어선에 4개 사단을 배치하여, 이전에 인제와 인제에서 북동쪽으로 약 24km 떨어진 국도 24호선에 위치한 용대리 등 두 주요 통신 중심지에 대한 기습 공격을 실시하도록 했다.[5]

5월 16일 현재, 적의 배치를 추정한 결과에 따르면 서부에 있던 북한군 제1군단은 국도 33호선으로 동쪽으로 병력을 분산시켜 이전에 중공군 제19군이 점령했던 지역을 장악했다. 중공군 제65군은 의정부 북쪽 국도 33호선에 걸쳐 있었고, 동쪽 인접 지역에 있는 제63군은 제19군의 새로운 전선을 형성했다. 보고에 따르면 제64군은 제65군 북서쪽에 위치해 있었다. 서부에서 동부로 제60군, 제15군, 제12군은 가평 부근 북한강 상류에서 춘천 동쪽까지 중공군 제3군의 새로운 전선을 점령한 것으로 여겨졌다. 좀 더 잠정적으로 위치가 확인된 중공군 제9군의 제20군과 제27군은 춘천 북쪽 지역에서 전선에서 벗어난 것으로 보고되었고, 제9군의 제26군은 아마도 같은 지역에 있었을 것이다. 중공군 제13군은 분명히 여전히 동부 중앙 전선에 있었으며, 제40군은 춘천 바로 위에 있는 국도 17호선에 걸쳐 있었고, 제39군은 화천 저수지와 소양강 사이에 위치했으며, 가벼운 병력은 춘천과 북동쪽으로 약 16km 상류에 위치한 내평리 사이의 소양강 아래 교두보를 점령했다.[5]

2. 1. 유엔군의 배치

제임스 밴 플리트 장군은 중공군의 다음 공격이 서부 또는 중앙 전선에서 시작될 것으로 예상하고, 5월 4일까지 병력을 이동하여 이 지역에 미군 제1군단, 제9군단, 제10군단을 집중 배치했다. 각 군단은 의정부, 서울, 북한강, 춘천-홍천으로 이어지는 주요 진격로를 방어했다.동쪽에는 6개의 대한민국 국군 사단(제5사단, 제7사단, 제9사단, 제3사단, 수도사단, 제11사단)이 배치되었다. 밴 플리트는 이들이 약한 북한군과 태백산맥의 지형적 이점을 활용하여 방어선을 유지할 수 있다고 믿었다.[5]

2. 2. 중공군의 공세 준비

중공군은 서부 및 중앙 지역에서 병력을 동쪽으로 이동시키기 시작했다. 포로들의 증언에 따르면, 중공군은 국군 사단을 공격할 계획이었다.[5] 밴 플리트는 중공군의 주요 공격이 서부 중앙 지역, 아마도 한강 회랑을 향할 것으로 예상했다.[5]2. 3. 중공군의 목표

중공군 사령관 펑더화이는 소양강 남쪽에서 주요 공격을 시작할 계획이었다. 험준한 산악 지형과 드문 도로망은 유엔군의 우월한 기동성, 화력, 공중 우세의 이점을 줄일 수 있다고 판단했다.[5] 중공군은 동부 전선의 국군 사단을 미 제8군의 나머지 부대와 분리, 전멸시키고 미 제2사단을 파괴하는 것을 목표로 삼았다.[5]3. 경과

중공군과 북한군은 국군 3군단을 공격하면서 보급로인 오마치 고개를 점령했다. 3군단이 포위되자 군단장 유재흥은 부군단장을 대리로 지정하고 항공기로 군단 사령부를 떠났다. 이후 3군단은 지휘통제가 불가능한 와해 상태가 되었고, 사단장들을 비롯한 지휘관들은 지휘를 포기하고 계급장을 뗀 후 도피했다. 현리에서 국군 3군단 예하 3사단과 9사단은 2만 2천 명 중 4천 명의 사상자와 행방불명자를 냈고, 병력의 70% 가량만 복귀했으며, 무기는 70%를 잃었다.[5]

1951년 5월 16일, 81사단을 선두로 소양강을 건넌 중공군 27군은 국군 5사단과 7사단 사이를 집중 공격하여 사단 선상 연대들을 붕괴시켰다. X군단장 에드워드 알몬드는 두 사단의 ''무명선'' 철수를 승인했다. 이후 전투 중 부대가 흩어지고 통신이 두절되는 등 통제력을 상실했다.[5]

클라크 L. 러프너 장군의 미군 2사단도 포위될 위기에 처했다. 청천강 전투처럼 국군이 북쪽의 중공군 공격에 굴복하면서 2사단은 동쪽에서 위협받았다. 러프너는 내평리 남쪽 구역 좌측과 중앙을 9연대와 38연대로 방어하고, ''태스크포스 제브라''를 재편하여 우측 방어선을 구축했다. 프랑스 대대는 ''제브라'' 선 뒤 44번 국도의 한계에 배치되어, 러프너가 태스크포스 위치를 신속하게 강화할 수 있도록 했다.[5]

밴 플리트는 2사단 지원을 위해 3사단, 8사단, 1해병단 등을 증원했다.[5]

5월 20일, 유엔군은 총반격을 시작, 6월 중순까지 중공군의 춘계 공세 이점을 모두 제거했다.

3. 1. 국군 제3군단의 위기

1951년 5월 16일, 중공군 12군단, 27군단과 북한군 5군단은 국군 3군단을 공격하면서 보급로인 오마치 고개를 점령했다. 3군단이 포위되자 군단장 유재흥은 부군단장을 대리로 지정하고 항공기편으로 군단 사령부를 떠났다. 당시 참모총장이었던 백선엽 장군의 저서 《밴 플리트 장군과 한국군》 136쪽에는 "이 때 유재흥은 작전회의에 조차 참석하지 않았다."고 명시되어 있다.[5] 이후 3군단은 지휘통제가 불가능한 와해 상황이 되었고, 사단장들을 비롯한 많은 지휘관들이 지휘를 포기하고 계급장을 제거한 채 도피했다.결국 현리에서 국군 3군단 예하 3사단과 9사단은 병력 2만 2천 명 가운데 4천 명의 사상자와 행방불명자를 냈고, 27일까지 병력의 70% 가량만 복귀했으며, 무기는 70%를 잃었다.[5]

5월 17일, 상암리(현리) 위쪽 ''무명선''으로 후퇴하던 국군 제3군단은 추격하는 북한군보다 간신히 앞섰지만, 중공군 차단 부대가 상암리 부근 도로를 차단하면서 큰 피해를 입었다. 제9사단 제30야전포병대대는 도로 차단에 직면하여 함정에서 탈출하는 과정에서 꼬리 대대만 간신히 포와 차량을 구출했다. 유재흥 장군은 군단 예비대인 제9사단 1개 연대를 보내 차단을 처리하려 했지만, 더 강력한 중공군 병력에 막혀 실패했다. 국군 제7사단의 붕괴로 서쪽 측면이 열리면서 국군 제3군단은 포위될 위험에 처했고, 중공군과 북한군의 지속적인 공격으로 곤경에 빠졌다.[5]

3. 2. 미군 제2보병사단의 전투

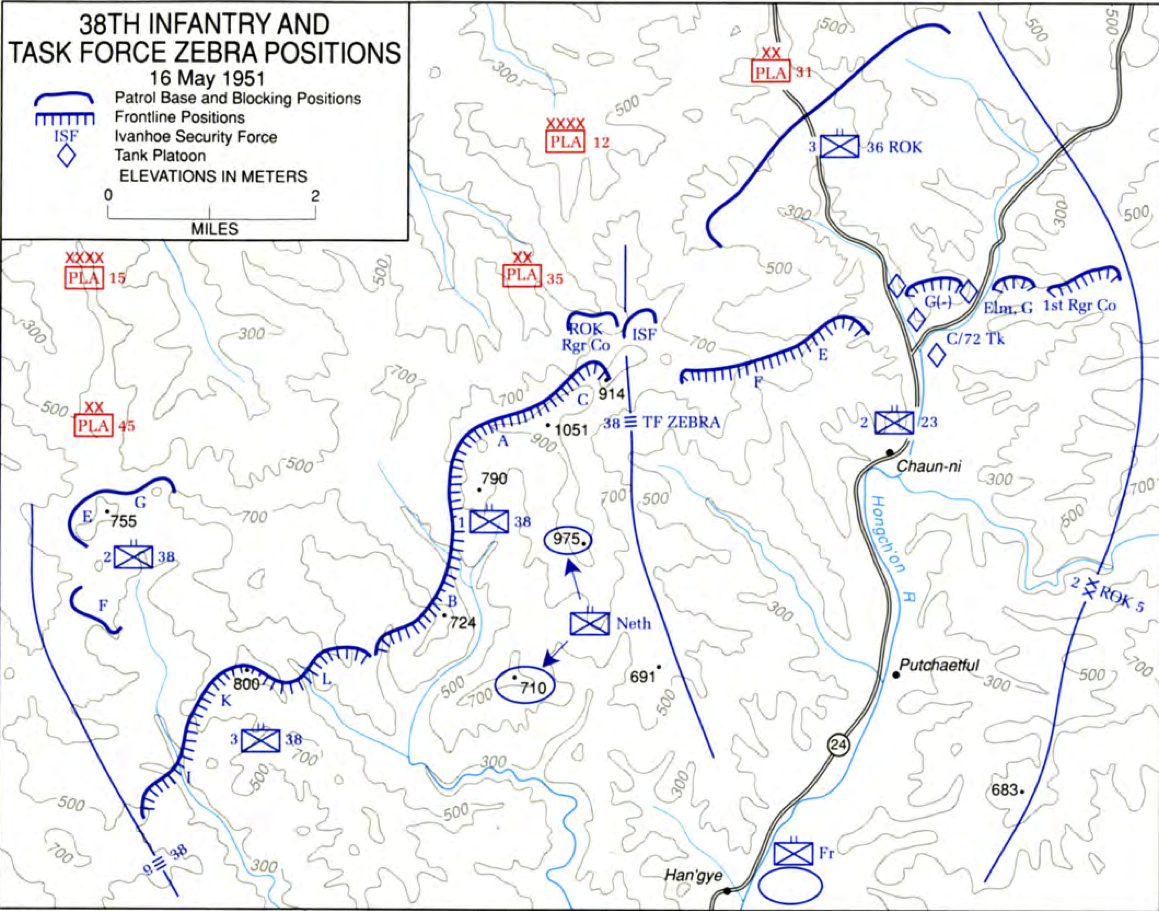

클라크 L. 러프너 장군이 지휘하는 미군 제2보병사단은 11월 말 청천강 전투에서처럼, 한국군이 북쪽에서 강력한 중공군 공격에 굴복하면서 동쪽에서 위협을 받게 되었다.[5] 러프너 장군은 내평리 남쪽 구역의 좌측과 중앙을 제9보병연대 및 제38보병연대로 방어했고, 4월 말에 좋은 성과를 거둔 전차-보병 부대인 ''태스크포스 제브라''를 재편성하여 우측에 방어선을 구축했다. 프랑스 대대는 사단의 유일한 예비대로, ''제브라'' 선 뒤 약 44번 국도의 한계에 배치되어, 러프너가 다소 빈약한 태스크포스 위치를 신속하게 강화하기 위해 의도적으로 배치한 것이었다.[5]

제38보병연대는 2개 대대가 '노 네임 라인'을 따라 중요한 고지들을 점령했다. 3.2km 서쪽에 위치한 제2대대는 제3대대의 진지로 이어지는 능선과 계곡으로의 접근을 차단하는 정찰 기지를 운영했다. 제1대대 우익 측방 위에는, 적군이 제38보병 연대와 ''태스크 포스 제브라'' 사이의 경계를 따라 쉽게 접근할 수 있는 능선에 임시 한국군 레인저 중대가 차단 진지를 유지했다. 제38연대 지휘관 코플린 대령은 제1대대 후방의 710고지와 975고지에 네덜란드 대대를 배치하여 제1대대 구역 내 어디든 반격을 할 수 있도록 지시했다.[5]

엘브리지 브루베이커 중령이 지휘하는 ''태스크 포스 제브라''에는 전차 대대의 모든 중대와, 제23보병연대의 2대대, 제1레인저 중대, 아이반호 보안 부대(원래 사단 후방 지역 보안 임무를 위해 조직된 임시 한국군 부대), 한국군 제5사단에서 배속된 한국군 제3대대 제36연대가 포함되었다. 한국군 대대는 ''미주리 선''을 따라 정찰 기지를 점령했고, 아이반호 보안 부대는 제38보병 연대의 한국군 레인저와 인접한 서쪽 측방에 전진 차단 진지를 구축했다. '노 네임 라인'에는 제23보병연대 제2대대, 전차대대 C중대, 레인저 중대가 홍천강 계곡을 통해 북동쪽에서 뻗어 나오는 24번 국도와 북서쪽에서 계곡을 따라 내려와 태스크 포스 위치 바로 뒤에서 24번 국도와 합류하는 작은 도로를 따라 배치되었다.[5]

''제브라'' 정찰 기지에 대한 주간 정찰과 제38보병 연대 전선 근처에서의 격렬한 정찰 교전은 중공군 제15군 예하 1개 사단과 제12군 예하 2개 사단의 공격의 전조였다. 제12군의 공격은 황혼 무렵에 시작되었는데, 제35사단 병력의 압박으로 제38보병 연대 - ''태스크 포스 제브라'' 경계의 한국군 레인저 중대가 제23보병연대 F중대 쪽으로 후퇴하게 했고, 이후 방어 화력에 의해 공격이 제압되었다. 제12군의 동쪽 날개에서, 제31사단의 제92연대가 ''제브라'' 정찰 기지를 공격하여 한국군 제3대대 제36연대를 몰아내고 혼란에 빠뜨렸다. 한국군 병사들은 자정까지 주 ''제브라'' 라인을 통해 쏟아져 나왔다. 한계의 프랑스군은 24번 국도를 따라 계속 내려오는 혼란스러운 집단들을 수습하여 재편성하고, 적의 침투를 방어하기 위해 검문했다.[5]

자정 직후, 한국군을 추격하는 제92연대의 선두에서 중공군 50~60명이 계곡을 가로지르는 두 개의 철조망 중 북쪽의 틈으로 돌격했다. 제3소대는 제2소대의 지원을 받아 중공군의 공격을 방어하는 동안 포병 사격이 철조망 위 계곡을 따라 이동했다. 중공군은 새벽 직전에 공격을 포기했고, 중공군 전사자는 약 450명이었다.[5]

제15군 제45사단에서 온 병력은 두 번째 공격으로 E중대를 몰아냈다. 오전 2시 30분경, 공격이 갈라진 진지의 좌익인 F중대로 확산되자, 코플린은 정찰 기지 부대에 제3대대 뒤로 철수하라고 명령했다.[5]

제1대대 우익에서는 A, C 중대 소대가 1051고지와 914고지를 점령하고 그 사이의 안부를 방어하여 제38보병 연대-''태스크 포스 제브라'' 경계를 따라 두 개의 임시 한국군 중대를 밀어낸 공격과 함께 황혼 무렵에 시작된 제35사단의 소규모 부대들의 일련의 공격을 격퇴했다. 그러나 이러한 방어에 대한 시험 이후, 오전 2시경 제35사단의 제103연대의 본격적인 공격이 A중대 병력을 안부에서 몰아내 제1대대 후방으로의 돌파로 이어졌고, 풋챗풀의 24번 국도로 이어지는 계곡을 따라 ''태스크 포스 제브라''의 진지 뒤로 깊숙이 침투할 수 있는 길을 열었다. 코플린은 밤 동안 박격포와 포병 사격을 유지했고, 네덜란드 대대에 새벽에 975고지에서 북쪽으로 중대를 보내 그 틈을 막도록 명령했다. 러프너는 프랑스 대대에 풋챗풀에서 계곡을 따라 중대를 보내 박격포와 포병 사격으로 침투한 중공군을 제거하도록 지시했다.[5]

안부의 가까운 쪽에 있는 975고지에서 1051고지로 이동하는 네덜란드 중대는 새벽까지 1051고지 정상에서 A중대 소대를 포위한 중공군을 밀어낼 병력이 부족했다. 코플린의 명령에 따라 네덜란드 대대의 나머지 병력이 오전 9시 30분경 전진 중대에 합류했지만, 1051고지가 중공군에게 함락된 것을 발견한 네덜란드 지휘관 윌리엄 에크하우트 중령은 고지와 그 너머의 안부에 포병 사격을 가하는 동안 진격을 보류했다. 한편 프랑스군은 풋챗풀 북서쪽 계곡을 따라 진격하며 24번 국도에서 3.2km 이내의 적군과 교전했다. 추산 500명의 중공군이 계곡으로 들어갔다. 네덜란드 대대의 중국어 구사 무선 통신병은 오전 중 1051고지 동쪽으로 모든 병력을 보내라는 중공군의 명령을 가로챘다. 네덜란드군의 돌파 공격이 곧 시작될 것으로 예상한 러프너는 프랑스군에게 계곡으로 진격을 지원하라고 명령했고, 중공군이 돌파구를 이용하기 전에 틈을 막기 위해 속도를 낼 것을 촉구했다.[5]

네덜란드군과 프랑스군이 움직이기 전에 제38보병 연대의 추산에 따르면 수천 명의 중공군이 오전 11시까지 그 틈을 통과하고 있었다. 안부의 먼 가장자리를 따라 이동하는 집단은 C중대 소대를 914고지에서 몰아내 틈을 넓혔다. 1051고지 부근에서 이 장면을 지켜보던 에크하우트는 네덜란드군의 공격을 계속 보류했다.[5]

초기 중공군의 공격과 한국군의 후퇴로 사단의 동쪽 측방이 노출되고 ''태스크 포스 제브라'' 전선이 노출되자, 러프너는 에드워드 알몬드에게 제23보병 연대의 나머지 병력을 군단 예비대에서 ''제브라'' 진지를 강화하는 데 사용하기 위해 반환해 달라고 요청했다. 중공군의 병력이 ''제브라'' 전선에 구축되기 시작한 후 알몬드는 오전 11시 30분경 연대를 해제했다. 오후 2시 30분에 ''제브라'' 병력과 프랑스 대대를 포함한 전선을 지휘하게 된 칠스 대령은 제2대대를 구역의 왼쪽 절반에 집중시키고, 제3대대를 오른쪽에 배치했으며, 제1대대는 한계 바로 위 예비대로 배치했다. 러프너는 네덜란드군의 진격 실패에서 코플린이 틈을 막는 본질적인 임무에 집중하기보다는 "어깨 너머로 반쯤 보고 있다"고 느꼈다. 러프너는 다시 네덜란드군에게 이번에는 오후 3시에 공격하라고 명령했고, 헬리콥터를 타고 직접 지휘하기 위해 전진했지만, 그의 헬리콥터는 제1대대 지휘소 근처의 언덕 꼭대기에 추락했다. 러프너와 그의 조종사 모두 심각한 부상을 입지 않았지만, 러프너는 공격 개시 예정 시간보다 훨씬 늦게 고립되었다. 사단 군의관이 보낸 구조 헬리콥터를 만나기 위해 대대 지휘소로 걸어가서 네덜란드군이 정시에 공격을 시작했다는 확신을 받은 후 사령부로 돌아왔다. 거기에서 그는 1051고지 주변의 중공군이 네덜란드군을 저지했고, 틈의 반대편에 있는 중공군이 C중대를 완전히 몰아내고 잔여 병력을 제23보병 연대 F중대의 진지로 후퇴시켰다는 사실을 알게 되었다. 저녁 무렵에는 네덜란드 대대가 975고지를 점령하여 현재 1051고지 아래 약 약 1.61km 지점에 있는 790고지에 있는 제38보병 연대 A중대의 우익을 확장하고, 제38보병 연대 제2대대가 975고지에서 691고지로 향하는 능선을 방어하도록 했다.[5]

3. 3. 유엔군의 증원과 반격

밴 플리트는 제2사단을 지원하기 위해 병력을 이동시키고, 포병 화력을 증강했다. 제3사단, 제8사단, 제1해병단 등이 증원되었다.[5]에드워드 앨먼드는 제럴드 C. 토머스 소장에게 제1해병사단을 제9보병연대 지원에 투입하도록 지시했다.[5]

5월 17일 늦게, 앨먼드는 사단 및 군단 포병 부대가 탄약 소비를 5배로 늘리고, 방어 진지에서 약 2743.20m 이내의 적 접근 가능성에 집중 포격을 가하도록 지시했다. 5월 18일에는 41,350발, 1,187톤의 탄약이 소모되었으며, 그 이후에는 더 많은 양이 사용되었다. 과도한 탄약 소비로 인해 원주에서 홍천까지, 그리고 홍천에서 포병 부대까지 탄약을 운송하는 데 어려움이 있었다.[5]

조지 E. 스트라테마이어 극동 공군 사령관은 5월 17일 야간 지원에 12대 이상의 B-29 폭격기를 투입하라고 지시했다. 야간 폭격은 중공군 병력 집결 지역에 350발의 500파운드 근접 신관 범용 폭탄을 투하하는 방식으로 진행되었으며, 후속 정찰대의 사상자 추정치와 포로들의 진술을 통해 레이더 유도 공격의 정확성이 입증되었다.[5]

5월 20일, 유엔군은 총반격을 시작했고, 6월 중순까지 중공군의 춘계 공세로 얻은 이점을 모두 제거했다.

4. 증언

당시 3군단 3사단 18연대에 학도병으로 배치됐던 정병석 인제 문화원장은 "적군이 점령한 능선과 계곡을 피해 가파른 산 중턱을 탈출로 삼아 밤낮 없이 걸었으며, 곳곳에는 탈진과 굶주림으로 사망한 전우의 시신이 흩어져 있었으나 미처 수습할 겨를이 없었다"라고 증언했다.[11]

5. 평가 및 영향

현리 전투는 산악 지형에서의 전투가 얼마나 어려운지, 그리고 포병과 공중 지원이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례이다. 이 전투는 이후 유엔군의 작전 계획에 큰 영향을 미쳤다.[1]

5. 1. 대한민국 국군의 문제점

유재흥은 부군단장을 대리로 지정한 후 항공기편으로 군단 사령부로 돌아갔는데, 이는 작전회의 참석을 위한 것이라고 주장했지만 당시 참모총장이었던 백선엽 장군의 저서 《밴 플리트 장군과 한국군》 136쪽에는 "이 때 유재흥은 작전회의에 조차 참석하지 않았다."고 명시되어 있다.[1] 이후 3군단은 지휘통제가 불가능한 와해 상황이 되었으며, 사단장들을 비롯한 모든 지휘관들이 지휘를 포기하고 계급장을 제거한 후 무질서하게 도피했다.[1] 결국 현리에서 한국군 3군단 예하 3사단, 9사단 병력 2만 2천 명 가운데 4천 명의 사상자와 행방불명자가 발생했고, 27일까지 병력의 70% 가량만 복귀했으며, 무기는 70%를 잃었다.[1]5. 2. 전술적 시사점

현리 전투는 산악 지형에서의 전투가 얼마나 어려운지를 잘 보여준다. 또한, 이 전투는 포병과 공중 지원의 중요성을 강조한다. 이 전투는 이후 유엔군의 작전 계획에 큰 영향을 미쳤다.[1]중공군 제12군단, 제27군단과 조선인민군 제5군단은 국군 3군단을 공격하면서, 동시에 보급로인 오마치 고개를 점령했다. 3군단이 포위되자 당시 군단장이던 유재흥은 부군단장을 대리로 지정한 후 항공기편으로 군단 사령부로 돌아갔다. 유재흥은 "작전회의에 참석하기 위하여 갔다"라고 항변하였지만, 당시 참모총장이었던 백선엽 장군의 저서 《밴 플리트 장군과 한국군》 136쪽에는 "이 때 유재흥은 작전회의에 조차 참석하지 않았다."고 명시되어 있다.[1] 이후 3군단은 지휘통제가 불가능한 와해 상황이 되었으며, 사단장들을 비롯한 모든 지휘관들이 지휘를 포기하고 계급장을 제거한 후 살기 위해 무질서하게 도피했다.[1] 결국 현리에서 한국군 3군단 예하 3사단, 9사단 병력 2만 2천 명 가운데 4천 명의 사상자와 행방불명자가 발생했고, 27일까지 병력의 70% 가량만 복귀했으며, 무기는 70%를 잃었다.[1]

참조

[1]

웹사이트

현리전투

http://encykorea.aks[...]

2024-04-15

[2]

서적

抗美援朝战争史 第二卷

中国人民解放军军事科学院出版社

2000

[3]

서적

From Pusan to Panmunjom

Brassey's

[4]

서적

This kind of war: the classic Korean War history

Brassey's

2000

[5]

서적

United States Army in the Korean War: Ebb and Flow November 1950-July 1951

https://history.army[...]

United States Army Center of Military History

[6]

서적

Warfare and Armed Conflicts : A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1492-2015

https://books.google[...]

McFarland

2017

[7]

서적

抗美援朝战争史 第二卷

中国人民解放军军事科学院出版社

2000

[8]

서적

抗美援朝战争史 第二卷

中国人民解放军军事科学院出版社

2000

[9]

서적

抗美援朝战争史 第二卷

中国人民解放军军事科学院出版社

2000

[10]

서적

抗美援朝战争史 第二卷

中国人民解放军军事科学院出版社

2000

[11]

뉴스

<6.25 참패 '현리전투' 참가자 정병석씨>

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2010-04-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com