결정립계

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

결정립계는 액체가 고체로 굳어지거나 결정 입자가 성장할 때 생기는 결정의 경계면이다. 결정립계는 결정립의 상대적인 방향에 따라 저각 결정립계와 고각 결정립계로 분류되며, 결정립계의 구조와 에너지는 재료의 특성에 큰 영향을 미친다. 결정립계는 전위의 이동을 방해하여 재료의 강도를 높이지만, 고온에서는 결정립계 미끄러짐을 유발하여 크리프 변형을 일으키기도 한다. 또한, 결정립계는 불순물의 편석, 전하 운반체의 산란, 화학적 반응 등에도 관여하며, 재료의 기계적, 전기적, 화학적 성질에 영향을 미친다. 결정립계 제어 기술은 재료의 성능 향상에 중요하며, 관련 연구 개발 투자를 통해 기술 경쟁력을 강화해야 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 금속공학 - 합금

합금은 금속을 포함한 두 가지 이상의 원소 혼합물로, 비율과 종류를 조절하여 순수 금속과 다른 특성을 나타내며 다양한 산업 분야에서 활용되는 물질이다. - 금속공학 - 형상기억합금

형상기억합금은 특정 온도에서 원래 형태로 되돌아가는 성질을 가진 금속 합금으로, 의료, 항공우주 등 다양한 분야에서 활용되며, 니켈-티타늄 합금이 대표적이다. - 결정학 - 점군

점군은 도형의 병진 조작을 제외한 대칭 조작들의 집합으로 군론의 공리를 만족하며, 쉐인플리스 기호나 허먼-모건 기호로 표기되고, 대칭 조작에 대응하는 행렬 표현은 가약 표현과 기약 표현으로 분해될 수 있다. - 결정학 - 역격자

역격자는 브라베 격자의 쌍대 개념으로, 해당 격자의 모든 벡터와의 내적이 정수가 되는 벡터들의 집합으로 정의되며, 결정 구조 분석 및 블로흐 정리와 관련된 브릴루앙 영역 연구에 활용되는 또 다른 브라베 격자이다. - 재료과학 - 전자 이동도

전자 이동도는 전기장 내에서 전자의 평균 이동 속도를 나타내는 물리량으로, 재료의 불순물 농도와 온도에 의존하며, 다양한 산란 메커니즘과 측정 방법을 통해 연구되고 반도체 소자 성능에 중요한 영향을 미친다. - 재료과학 - 이온 주입

이온 주입은 원하는 원소를 이온화하여 고체 표면에 주입하는 기술로, 반도체 도핑, 금속 표면 처리 등 다양한 분야에 활용되며, 결정학적 손상, 스퍼터링, 안전 문제 등의 문제점을 야기한다.

2. 결정립계의 기원 및 형성

액체가 냉각되어 고체로 변하는 과정에서, 처음에는 여러 개의 미세한 결정핵, 즉 결정립이 생성된다. 이 결정립들이 각각 성장하면서 서로 만나 다결정체를 형성하게 된다. 이 과정에서 각각의 결정립은 서로 다른 결정 방향을 가지게 되는데, 이 때문에 인접한 결정립 사이에는 방향이 불일치하는 불연속적인 경계면, 즉 결정립계가 형성된다. 이처럼 개별 결정립의 방향을 제어하기는 어렵다.

결정립계는 주로 인접한 두 결정립 사이의 방위 차이(회전각) 정도와 회전축의 방향이라는 두 가지 기준에 따라 분류된다.[3][31]

유사하게, 단결정 분말 입자를 고온에서 압축하여 만드는 소결 과정에서도 결정립계가 형성된다. 소결 과정 역시 각 입자의 결정 방향을 제어하기 어렵기 때문에, 결과물인 다결정체 내 결정립들은 서로 다른 방향을 가지며 그 경계면에 결정립계가 생성된다.

다른 형성 과정으로는, 고온 상태의 결정에 응력이 가해질 때가 있다. 이때 결정 내부에 존재하는 전위(결정 격자의 결함)들이 움직여 이차원적인 면 형태로 배열될 수 있다. 이 면을 경계로 양쪽 결정의 방향이 달라지게 되므로, 원래 하나였던 결정이 사실상 두 개의 다른 결정으로 나뉜 것으로 간주할 수 있으며, 이렇게 전위 배열로 형성된 경계면 역시 결정립계가 된다.

3. 결정립계의 분류

방위 차이에 따라서는 상대 방위가 작은 저각 결정립계(Low-angle grain boundary, LAGB)와 상대 방위가 큰 고각 결정립계(High-angle grain boundary, HAGB)로 나뉜다.[3][31] 또한, 회전축과 결정립계 면의 상대적인 방향에 따라서는 회전축이 경계면에 평행한 경사 결정립계(tilt boundary), 회전축이 경계면에 수직인 꼬임 결정립계(twist boundary), 그리고 이 두 경우가 혼합된 혼합 결정립계(mixed boundary)로 분류할 수 있다.

결정립계를 완벽하게 기술하기 위해서는 두 결정립의 상대적인 방위 관계와 함께 결정립계 면의 방향까지 총 5개의 거시적인 자유도가 필요하다. 하지만 일반적으로는 결정하기 어려운 경계면의 방향 정보는 생략하고, 두 결정립 간의 방위 관계만으로 결정립계를 나타내는 경우가 많다.

재료 내 결정립들의 결정학적 방향이 완전히 무작위적이라면 결정립계들의 방위 차이(오정렬)는 특정한 통계적 분포를 보인다. 그러나 대부분의 실제 재료는 특정 결정 방향으로 배열되는 경향(집합조직)을 가지므로 이러한 이상적인 분포와는 다른 양상을 나타낸다.

3. 1. 회전각에 따른 분류

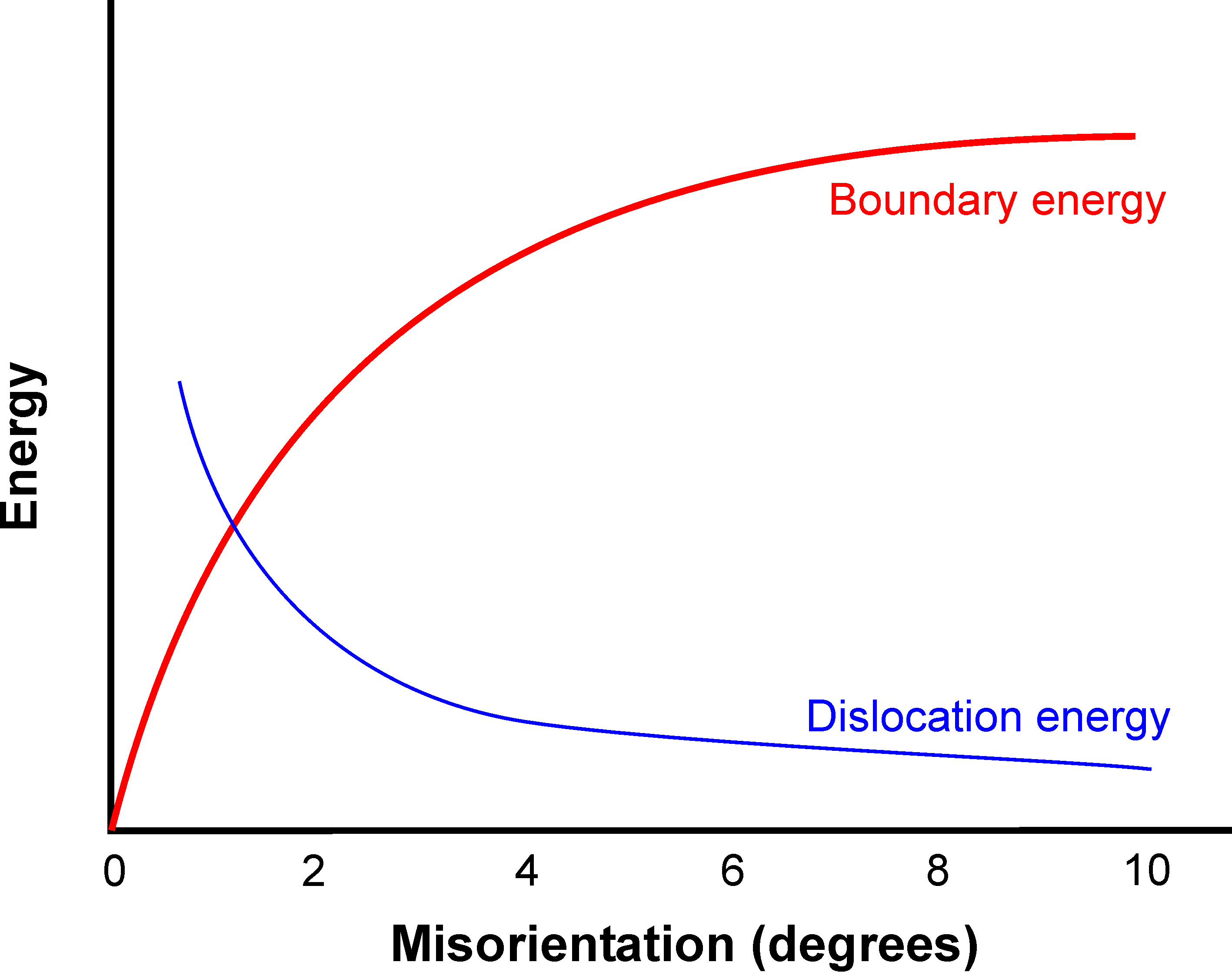

결정립계는 두 결정립 사이의 방위 차이 정도에 따라 분류하는 것이 일반적이다. 상대 방위가 약 15도 미만인 경계면을 저각 결정립계(Low-angle grain boundary, LAGB) 또는 서브립계라고 부른다.[3][31] 이 경계는 일반적으로 전위가 주기적으로 배열된 열로 구성되며, 그 특성과 구조는 방위 차이에 따라 달라진다.[3] Read-Shockley 관계식에 따라 상대 각도가 증가하면 전위 간격이 좁아진다.[31] 일치 사이트 격자(CSL) 이론의 관점에서 보면, 전위가 완전히 수용되는 저각 결정립계는 Σ1에 해당한다.[4]

반대로, 방위 차이가 약 15도 이상인 결정립계를 고각 결정립계(High-angle grain boundary, HAGB)라고 한다.[31] (전이 각도는 재료에 따라 10도에서 15도 사이에서 변동될 수 있다.[3]) 고각 결정립계는 저각 결정립계에 비해 구조적 불규칙성이 훨씬 크며,[31] 전위의 밀도가 증가하여 코어가 서로 겹치기 시작하면 형성된다.[3] 따라서 고각 결정립계는 전위 열로 묘사하기 어렵다.[31] 과거에는 고각 결정립계가 비정질이나 액체층과 유사한 구조를 가질 것으로 생각되었으나, 이러한 모델은 관찰된 강도를 설명하지 못했고 전자 현미경을 통한 직접적인 구조 관찰 결과 규칙적인 원자 구조를 갖는다는 것이 밝혀지면서 폐기되었다.[3][31] 현재는 고각 결정립계가 두 결정립의 방위 차이와 계면의 평면 모두에 따라 달라지는 구조적 단위로 구성된다고 간주된다.

고각 결정립계의 특성은 일반적으로 방위 차이에 크게 의존하지 않는 것으로 나타나지만, 특정 방위를 가진 '특수 결정립계'는 일반적인 고각 결정립계보다 계면 에너지가 현저히 낮다.[3] 일치 사이트 격자(CSL) 이론에서는 두 결정립 구조 사이의 일치 정도를 Σ 값(일치 사이트 수 대 전체 사이트 수 비율의 곱셈 역원)으로 설명하는데,[4] Σ 값이 낮은 경계일수록 에너지가 낮을 것으로 예상된다. Σ3과 같은 일관성 있는 결정 쌍정 경계나 FCC 재료에서 Σ7과 같은 고이동성 경계 등이 낮은 Σ 값을 가지는 특수 경계의 예이다.[4] 이상적인 CSL 방위에서의 편차는 국부적인 원자 이완이나 경계에서의 전위 포함으로 수용될 수 있다.[4]

3. 2. 회전축에 따른 분류

결정립계는 회전축과 결정립계 면의 상대적인 방향에 따라 분류할 수 있다.

4. 결정립계의 구조 및 에너지

결정립계는 두 결정립에 대한 경계의 방향과 두 결정립을 일치시키기 위해 필요한 3차원 회전을 통해 설명할 수 있다. 따라서 경계는 5개의 거시적인 자유도를 갖는다. 그러나 일반적으로 경계를 인접한 결정립의 방위 관계만으로 설명하는 것이 일반적이다. 이는 경계면 방향을 결정하기 어렵기 때문에, 정보가 줄어들더라도 편의성을 우선하는 경우가 많기 때문이다.

두 결정립의 상대적인 방위는 회전 행렬을 사용하여 설명된다.

:

이 시스템을 사용하면 회전 각도 θ는 다음과 같다.

:

회전축의 방향 [uvw]는 다음과 같다.

:

관련된 결정학의 특성은 경계의 오정렬(misorientation)을 제한한다. 따라서 특별한 결정 집합 조직(texture)이 없는 완전히 무작위적인 다결정은 경계 오정렬의 특징적인 분포를 갖는다(그림 참조). 그러나 이러한 경우는 드물며 대부분의 재료는 이러한 이상적인 상태에서 어느 정도 벗어난다.

결정립계는 전위의 집합체로 간주할 수 있으며, 그 성질을 전위의 성질로부터 예측할 수 있다. 엣지 전위가 모이면 기울기형 결정립계가 되고, 나선 전위가 모이면 꼬임형 결정립계가 된다. 이때 전위의 집합 밀도가 높을수록 결정 방향의 차이가 커진다. 결정 방위 차이가 작은 결정립계는 특히 소경각(small-angle) 입계 또는 소꼬임각(small-twist angle) 입계라고 불리며, 전위 집합체로서의 성질을 나타낸다. 하지만 결정 방위 차이가 커지면 단순히 전위의 집합체로 그 성질을 설명하기는 어려워진다.

결정립계가 없는 물체보다 결정립계가 있는 물체의 에너지가 높으며, 그 차이를 결정립계의 단위 면적으로 환산한 것을 입계 에너지라고 부른다. 소경각 입계 또는 소꼬임각 입계에서 입계 에너지는 양쪽 결정의 방위 차이가 클수록 커진다. 이는 소경각 입계의 입계 에너지가 전위 에너지의 합으로 근사될 수 있으며, 결정 방위차가 클수록 전위 밀도도 높아지기 때문이다.

저각도 경계(low-angle boundary)의 에너지는 고각도 상태로 전환될 때까지 인접한 결정립 간의 오정렬 정도에 따라 달라진다. 단순한 ''기울기 경계''(tilt boundary)의 경우, 버거스 벡터(Burgers vector) ''b''와 간격 ''h''를 갖는 전위로 구성된 경계의 에너지는 Read–Shockley 방정식에 의해 예측된다.

:

여기서:

: (오정렬 각도)

:

:

는 전단 탄성 계수, 는 푸아송 비, 는 전위 코어의 반경이다. 이 방정식에 따르면 오정렬 각도()가 증가함에 따라 경계 에너지()는 증가하지만, 전위당 에너지는 감소한다. 이는 더 적고 더 크게 오정렬된 경계를 생성하려는 경향, 즉 결정립 성장을 유도하는 원동력이 된다.

고각도 경계(high-angle boundary)의 상황은 더 복잡하다. 이론적으로는 이상적인 일치 자리 격자(Coincidence Site Lattice, CSL) 구성에서 에너지가 최소가 되며, 이로부터의 편차는 전위 및 기타 에너지 특성을 필요로 한다고 예측한다. 그러나 경험적 측정 결과는 관계가 더 복잡함을 시사한다. 예측된 에너지 골(energy cusp) 중 일부는 발견되지만, 다른 골은 누락되거나 실질적으로 감소하기도 한다.

사용 가능한 실험 데이터를 조사한 결과, 낮은 값(CSL 경계의 지표)과 같은 단순한 관계는 오해의 소지가 있음을 나타낸다.

> 결론적으로, 저에너지에 대한 일반적이고 유용한 기준은 단순한 기하학적 구조 내에 담을 수 없다. 계면 에너지 변화에 대한 이해는 원자 구조와 계면에서의 결합 세부 사항을 고려해야 한다.[5]

과잉 부피(excess volume)는 결정립계 특성화에서 또 다른 중요한 특성이다. 이는 1972년 Bishop이 Aaron과 Bolling에게 보낸 사적인 통신에서 처음 제안되었다.[6] 과잉 부피는 결정립계의 존재로 인해 얼마나 많은 팽창이 유도되는지를 설명하며, 편석의 정도와 민감성이 이에 정비례하는 것으로 생각된다. 명칭과는 달리 과잉 부피는 실제로는 길이의 변화이며, 결정립계의 2차원적 특성 때문에 결정립계 평면에 수직인 팽창이 주된 관심사이다. 과잉 부피()는 다음과 같이 정의된다.

:

여기서 는 부피, 는 결정립계 면적, 는 온도, 는 압력, 는 원자 수를 나타내며, 이들은 일정하게 유지된다. 결정립계 에너지와 과잉 부피 사이에는 대략적인 선형 관계가 존재하지만, 이 관계에서 벗어나는 배향은 기계적 및 전기적 특성에 영향을 미치면서 상당히 다르게 거동할 수 있다.[7]

과잉 부피를 직접 탐구하는 실험 기법이 개발되었으며, 이를 사용하여 나노결정질 구리와 니켈의 특성을 탐구해왔다.[8][9] 이론적인 방법 또한 개발되었으며[10] 실험 결과와 잘 일치한다. 중요한 관찰 결과 중 하나는 과잉 부피가 체적 탄성 계수와 반비례 관계에 있다는 것이다. 즉, 재료를 압축하기 어려울수록(체적 탄성 계수가 클수록) 과잉 부피는 작아진다. 또한, 격자 상수와 직접적인 관계가 있어 특정 응용 분야에 적합한 과잉 부피를 가진 재료를 찾는 방법을 제공한다.

결정립계는 격자 결함의 일종이며, 점 결함의 집합체로서의 성질을 나타내는 경우도 있다. 예를 들어 확산 속도를 크게 하거나 전하를 띠게 한다. 결정립계의 영향으로 결정 내부에 새로운 격자 결함이 형성될 수도 있다. 이 때문에 일반적으로 결정 내부보다 결정립계 부근의 격자 결함 농도가 높고, 따라서 확산 속도도 크다. 결정립계에서의 확산 현상은 특히 입계 확산이라고 불린다.

액체로부터 결정이 성장하는 과정에서 불순물은 결정 내부에 잘 들어가지 못하므로, 결정립계에는 불순물이 잔류하기 쉽다. 또한, 액상 소결을 실시한 경우에는 종종 결정립계에 비정질 등의 이물이 잔류한다.

결정립계는 결정 내부와 비교하여 강도가 낮기 때문에, 종종 재료가 파괴되는 시작점이 된다. 특히 강도 차이가 큰 경우, 입계를 따라 파괴가 진행되기도 한다. 또한 결정립계에서는 에칭이나 부식이 가속된다. 이 성질을 이용하여 입계를 선택적으로 에칭하는 방법으로 그 구조를 관찰할 수 있다.

5. 결정립계의 이동

고각 결정립계(HAGB)와 저각 결정립계(LAGB, 또는 아결정립계)의 이동은 금속 재료의 미세구조 변화에 중요한 역할을 한다. 고각 결정립계의 이동은 주로 재결정 및 결정립 성장과 관련이 깊고, 저각 결정립계의 이동은 회복 과정과 재결정 핵 생성에 큰 영향을 미친다.

결정립계는 경계면에 작용하는 압력(구동력)에 의해 이동한다. 일반적으로 이동 속도는 이 압력에 정비례하며, 이때 비례 상수를 경계의 이동도(mobility)라고 한다. 이동도는 온도에 크게 의존하며, 종종 아레니우스 방정식 형태의 관계를 따른다.

여기서 은 이동도, 는 상수, 는 활성화 에너지, 은 기체 상수, 는 절대 온도이다. 활성화 에너지 는 경계 이동 시 원자가 이동하는 데 필요한 에너지와 관련이 있다. 하지만 특정 조건에서는 이동도가 구동 압력에 따라 변하여 위 비례 관계가 성립하지 않는 경우도 있다.

일반적으로 저각 결정립계의 이동도는 고각 결정립계보다 훨씬 낮다. 저각 결정립계 이동의 특징은 다음과 같다.

- 이동도는 경계에 작용하는 압력에 비례한다.

- 이동 속도를 제어하는 주요 과정은 재료 내부에서의 원자 확산이다.

- 이동도는 인접한 결정립 사이의 방향 차이(오정렬 각도)가 커질수록 증가한다.

저각 결정립계는 전위들이 배열된 구조로 이루어져 있어, 그 이동은 전위 이론으로 설명될 수 있다. 실험 결과에 따르면, 가장 유력한 메커니즘은 재료 내부(벌크) 용질 원자의 확산 속도에 의해 제어되는 전위 상승(dislocation climb)이다.[11]

고각 결정립계의 이동은 경계를 사이에 둔 두 결정립 사이에서 원자가 직접 이동하면서 일어난다. 이 과정의 용이성은 경계 자체의 구조에 따라 달라지며, 이는 관련된 결정립의 결정학적 방향, 불순물 원자의 존재 유무, 그리고 온도에 의해 영향을 받는다. 특정 조건에서는 마르텐사이트 변태와 유사하게 원자의 확산 없이 일어나는 상 변태 메커니즘이 작동할 수도 있다. 또한, 경계면에 존재하는 계단(step)이나 선반(ledge)과 같은 결함들이 원자 이동을 위한 다른 경로를 제공하기도 한다.

고각 결정립계는 원자 배열이 불완전하여 일반적인 결정 격자보다 빈 공간(자유 부피)이 많다. 이 공간에 용질 원자가 위치하면 더 낮은 에너지를 갖게 되므로, 경계 주변에 용질 원자들이 모여 용질 분위기(solute atmosphere)를 형성할 수 있다. 이 용질 분위기는 경계의 이동을 방해하는 용질 끌림 효과(solute drag effect)를 유발한다. 경계가 매우 빠르게 이동할 때만 이 분위기에서 벗어나 정상적인 이동 속도를 회복할 수 있다.

저각 및 고각 결정립계 모두 미세한 입자(석출물 등)의 존재에 의해 이동이 방해받을 수 있는데, 이를 제너 피닝(Zener pinning) 효과라고 한다. 이 효과는 상업용 합금에서 열처리 중 재결정이나 결정립 성장을 억제하거나 최소화하기 위해 널리 활용된다.

6. 결정립계와 재료의 성질

결정립계는 격자 결함의 일종으로, 재료의 다양한 성질에 영향을 미친다. 결정립계는 전위나 점 결함의 집합체로 간주될 수 있으며, 이러한 구조적 불완전성 때문에 결정 내부와는 다른 특성을 나타낸다. 예를 들어, 결정립계는 확산 속도를 높이거나 전하를 띠는 등 전기적, 화학적 성질에 영향을 준다. 또한, 결정립계의 존재는 재료 전체의 에너지 상태를 높이며, 이를 입계 에너지라고 한다. 입계 에너지는 일반적으로 결정 방위차가 클수록 커지는 경향이 있다. 결정립계는 기계적 강도에도 영향을 미쳐 파괴의 시작점이 되기도 하며, 에칭이나 부식이 더 빠르게 진행되는 원인이 되기도 한다. 액체로부터 결정이 성장하는 과정에서 불순물이 결정립계에 모이기 쉬운 경향도 재료의 성질에 영향을 미치는 요인 중 하나이다.

6. 1. 기계적 성질

결정립계는 격자 결함의 일종으로, 일반적으로 결정 내부에 비해 강도가 약한 특성을 보인다. 이 때문에 외부 힘에 의해 재료가 파괴될 때 결정립계가 그 시작점이 되는 경우가 많다. 특히 결정립계와 결정 내부의 강도 차이가 클 경우에는 파괴가 결정립계를 따라서 진행되기도 하는데, 이를 입계 파괴라고 한다.또한, 액체 상태에서 결정이 만들어지는 과정에서 불순물 원소는 규칙적인 결정 구조 내부에 들어가기 어렵기 때문에 상대적으로 불규칙한 구조인 결정립계에 모이는 경향이 있다. 이렇게 결정립계에 불순물이 집중되면 결정립계의 취약성을 높여 강도를 더욱 약화시키는 원인이 될 수 있다.

6. 2. 전기적 성질

결정립계는 재료의 전자적 특성에도 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어 금속 산화물인 Al2O3나 MgO와 같은 물질에서는 결정립계가 절연 특성을 상당히 감소시킬 수 있다는 이론적 연구 결과가 있다.[17] 밀도 범함수 이론(DFT)을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션 연구에 따르면, 결정립계는 물질의 밴드갭을 최대 45%까지 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다.[18] 이는 재료의 절연 성능 저하로 이어질 수 있다.금속의 경우, 결정립계는 저항률을 증가시키는 요인으로 작용한다. 이는 결정립계가 전하 운반체의 이동 경로에서 산란을 일으키기 때문이며, 이러한 효과는 결정립의 크기가 다른 산란체의 평균 자유 경로에 비해 상대적으로 클 때 더욱 뚜렷하게 나타난다.[19] 또한 결정립계는 격자 결함의 일종으로서 전하를 띠기도 한다.

6. 3. 화학적 성질

결정립계는 격자 결함의 일종이며, 점 결함의 집합체와 같은 성질을 나타내기도 한다. 이 때문에 결정 내부보다 결정립계 부근의 격자 결함 농도가 높아 확산 속도가 빠르다. 결정립계를 통한 빠른 확산 현상을 특히 입계 확산(grain boundary diffusion)이라고 부른다.또한, 액체 상태에서 결정이 성장할 때 불순물은 결정 내부에 잘 들어가지 못하고 결정립계에 모이는 경향이 있다.

결정립계는 결정 내부에 비해 화학적으로 더 반응성이 높은 영역이다. 따라서 에칭(etching)이나 부식(corrosion)이 결정립계를 따라 더 빠르게 진행된다. 이러한 성질을 이용하여, 결정립계만 선택적으로 에칭하여 그 구조를 관찰하기도 한다.

7. 결정립계 관련 추가 내용 (Complexion)

결정립계는 불순물의 편석이 선호되는 장소이며, 이는 벌크(bulk, 내부)와 다른 조성을 가지고 인접한 결정질 상과는 구별되는 다양한 원자 구조를 가진 얇은 층을 형성할 수 있다. 예를 들어, 불순물 양이온도 포함하는 얇은 실리카 층이 질화 규소에 종종 존재한다.

이러한 결정립계의 얇은 층을 Complexion|컴플렉션eng이라고 하며, 이 개념은 2006년 밍 탕(Ming Tang), 로울랜드 캐논(Rowland Cannon), 그리고 W. 크레이그 카터에 의해 도입되었다.[12]

결정립계 컴플렉션은 열역학적으로 안정하며, 벌크 상과 유사한 전이를 겪을 수 있는 준 2차원 상으로 간주될 수 있다. 이 경우 온도 또는 압력과 같은 열역학적 매개변수의 임계값에서 구조와 화학적 성질이 급격하게 변하는 것이 가능하다.[13] 이러한 변화는 재료의 거시적 특성, 예를 들어 전기 저항 또는 크리프 속도에 강하게 영향을 줄 수 있다.[14]

결정립계는 평형 열역학을 사용하여 분석할 수 있지만, 엄밀히 말해 '상(phase)'으로 간주될 수는 없다. 이는 깁스 정의를 충족하지 않기 때문인데, 즉, 컴플렉션은 균일하지 않으며 구조, 조성 또는 특성의 기울기를 가질 수 있다. 이러한 이유로 '컴플렉션'으로 정의된다. 컴플렉션은 인접한 상과 열역학적 평형 상태에 있고, 유한하고 안정적인 두께(일반적으로 2~20 Å)를 갖는 계면 물질 또는 상태이다. 컴플렉션은 인접한 상의 존재를 필요로 하며, 그 조성과 구조는 인접한 상과 달라야 한다. 벌크 상과는 반대로, 컴플렉션은 인접한 상에도 의존한다. 예를 들어, Si3N4에 존재하는 실리카가 풍부한 비정질 층은 약 10 Å 두께이지만, 특수한 경계에서는 이 평형 두께가 0이 되기도 한다.[15]

컴플렉션은 두께에 따라 단분자층, 2중층, 3중층, 나노층(평형 두께 1nm~2nm), 그리고 습윤(wetting)의 6가지 범주로 그룹화할 수 있다. 첫 네 가지 경우(단분자층~나노층)에는 층의 두께가 일정하며, 여분의 물질이 존재하면 여러 결정립이 만나는 접합부에 편석된다. 반면 마지막 경우(습윤)에는 평형 두께가 정해져 있지 않고, 이는 재료에 존재하는 2차 상의 양에 의해 결정된다. 결정립계 컴플렉션 전이의 한 예는 금(Au)이 도핑된 규소(Si)에서 관찰되는데, 금의 농도가 증가함에 따라 건조한 상태의 경계에서 2중층 구조로 전환되는 현상이 나타난다.[16]

참조

[1]

논문

On the relationship between grain boundary character distribution and intergranular corrosion

1997-05

[2]

논문

On grain boundary sliding and diffusional creep

1971-04

[3]

서적

Physical Foundations of Materials Science

2004

[4]

논문

Coincidence-site lattices and complete pattern-shift in cubic crystals

1974-03

[5]

논문

Overview no. 61 On geometric criteria for low interfacial energy

1987-09

[6]

논문

Free volume as a criterion for grain boundary models

[7]

논문

Correlation between energy and volume expansion for grain boundaries in FCC metals

https://zenodo.org/r[...]

[8]

논문

Direct Experimental Determination of Grain Boundary Excess Volume in Metals

2012-01-31

[9]

논문

Grain boundary excess volume and defect annealing of copper after high-pressure torsion

2014-04

[10]

논문

Origin of differences in the excess volume of copper and nickel grain boundaries

2016-05

[11]

서적

Recrystallization and Related Annealing Phenomena

2004

[12]

논문

Grain Boundary Transitions in Binary Alloys

2006-08-14

[13]

서적

Interfaces in Crystalline Materials

Clarendon Press

1995

[14]

서적

The Nature and Behavior of Grain Boundaries

1972

[15]

논문

Grain boundary complexions

2014-01

[16]

논문

A grain boundary phase transition in Si–Au

2012-03

[17]

논문

Structural and electronic properties of Σ7 grain boundaries in α-Al2O3

Elsevier BV

[18]

논문

Atomic structure and electronic properties of MgO grain boundaries in tunnelling magnetoresistive devices

2017-04-04

[19]

논문

Electrical-Resistivity Model for Polycrystalline Films: the Case of Arbitrary Reflection at External Surfaces

1970-02-15

[20]

논문

Defects in ZnO

[21]

논문

Observation of Vacancy Defect Migration in the Cation Sublattice of Complex Oxides by {{chem|18|O}} Tracer Experiments

[22]

논문

The relationship between grain boundary structure, defect mobility and grain boundary sink efficiency

[23]

논문

Temperature dependence of the Seebeck coefficient and the potential barrier scattering of ''n''-type PbTe films prepared on heated glass substrates by rf sputtering

2002-11

[24]

논문

Domain wall contributions to the properties of piezoelectric thin films

[25]

논문

Effect of point and grain boundary defects on the mechanical behavior of monolayer {{chem|Mo|S|2}} under tension via atomistic simulations

[26]

논문

Dislocation-induced damping in metal matrix composites

[27]

논문

Tunable Kondo effect in graphene with defects

[28]

논문

Stability of point defects near MgO grain boundaries in FeCoB/MgO/FeCoB magnetic tunnel junctions

http://eprints.white[...]

[29]

논문

Comparing Five and Lower-Dimensional Grain Boundary Character and Energy Distributions in Copper: Experiment and Molecular Statics Simulation

https://eprints.whit[...]

[30]

논문

Quantifying the differences in properties between polycrystals containing planar and curved grain boundaries

2022-12-05

[31]

논문

Dislocation Models of Crystal Grain Boundaries

https://journals.aps[...]

[32]

논문

On the relationship between grain boundary character distribution and intergranular corrosion

http://www.sciencedi[...]

1997-05-15

[33]

논문

On grain boundary sliding and diffusional creep

1971-04-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com