볼레스와프 1세 흐로브리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

볼레스와프 1세 흐로브리는 992년 폴란드 공작으로 즉위하여 1025년 폴란드 최초의 국왕이 된 인물이다. 그는 아버지 미에슈코 1세의 사후 국가를 통일하고 영토를 확장했으며, 신성 로마 제국과의 관계를 통해 폴란드의 주권을 강화했다. 루사티아, 보헤미아, 모라바, 슬로바키아를 정복하고 키예프 원정을 통해 세력을 떨쳤으며, 군사적 업적을 바탕으로 '용감왕'이라는 칭호를 얻었다. 그는 여러 차례 결혼했으며, 에므닐다, 오다 등과의 사이에서 많은 자녀를 두었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 967년 출생 - 아르눌푸스 레멘시스

아르눌푸스 레멘시스는 랭스 대성당 사제이자 랭스 대주교로 임명되었으나, 정치적 격변 속에서 반역을 시도하다 폐위 후 복권되었으며, 이후 정치적 현실에 순응하며 카롤링거 가문의 멸망을 가속화했다. - 967년 출생 - 임포

임포는 북송 시대 시인으로 항저우 서호에 은거하며 매화를 아내로, 학을 자식으로 삼아 '매처학자'로 불렸고, 벼슬에 뜻을 두지 않고 자연 속에서 시를 짓고 그림을 그리며 매화 시에 능했으며, 사후 화정선생 시호를 받았고 청빈한 삶은 후대에 영향을 주었으며 그의 후손은 일본 문화에 영향을 주었다. - 10세기 폴란드 사람 - 미에슈코 1세

미에슈코 1세는 963년 폴란드 공에 즉위하여 폴란드 국가를 건설하고 가톨릭으로 개종했으며, 포메라니아 등을 정복하여 폴란드 왕국의 기반을 다진 인물이다. - 10세기 폴란드 사람 - 미에슈코 2세

미에슈코 2세 람베르트는 볼레스와프 1세 용감공의 아들이자 1025년부터 1034년까지 폴란드 국왕이었으나, 즉위 초부터 왕조 내부 갈등과 이웃 국가들의 견제, 잦은 전쟁, 이복형의 침공 등으로 왕위를 잃고 되찾는 등 혼란스러운 통치기를 보냈다. - 1025년 사망 - 고시키부노 나이시

고시키부노 나이시는 헤이안 시대에 어머니 이즈미 시키부의 재능을 이어받아 궁중에서 활동하며 이름을 알린 시인이자 가인으로, 《오구라 백인일수》에 수록된 "오에야마" 시와 관련된 일화로 유명하며 칙찬집에 작품이 수록되고 후대 문학에도 영향을 미쳤으나 젊은 나이에 요절했다. - 1025년 사망 - 바실리오스 2세 불가록토노스

바실리오스 2세는 976년 동로마 제국의 황제가 되어 내전과 반란을 진압하고 불가리아를 정복하여 발칸 반도에 대한 지배권을 확립했으며, 강력한 중앙 집권 체제를 구축하여 제국의 중흥기를 이끌었다.

2. 생애

볼레스와프 1세는 966년 또는 967년에 미에슈코 1세와 그의 아내인 보헤미아 공주 도브라바 사이에서 태어난 첫 번째 자녀였다.[2] 그의 이름은 외조부인 보헤미아 공작 볼레스라프 1세의 이름을 따서 지어졌다. 어린 시절에 대해서는 알려진 바가 많지 않으나, ''묘비명''에 따르면 일곱 살 때 전통적인 머리 자르기 의식을 치렀고, 그의 머리카락 한 묶음이 로마로 보내졌다. 이는 미에슈코가 그의 아들을 교황청의 보호 아래 두고 싶어했음을 시사한다.

992년 아버지 미에슈코 1세가 사망하면서 폴란드의 공작으로 즉위했다. 동시대의 메르제부르크의 티트마르는 미에슈코가 "자신의 왕국을 많은 상속자들에게 나누어 주었다"고 기록했지만, 볼레스와프는 국가를 통일하고 그의 계모와 이복 형제들을 폴란드에서 추방했다.

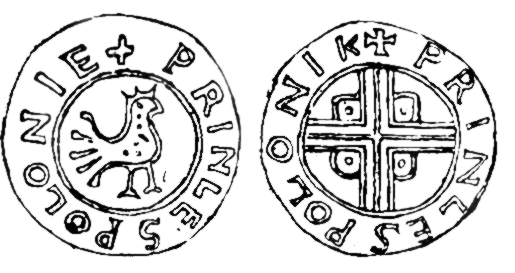

995년경에 발행된 볼레스와프의 첫 번째 동전에는 Vencievlavus라는 글자가 새겨져 있었는데, 이는 그가 어머니의 삼촌인 보헤미아의 벤체슬라우스 1세를 폴란드의 수호 성인으로 여겼음을 보여준다. 997년 프라하의 주교로 있던 아달베르트 폰 프라크(Adalbert, 보이테흐(Vojtěch))가 순교하자 그의 시신을 그니에즈노 성당에 안치했다. 신성 로마 제국의 오토 3세 황제는 아달베르트 주교를 성인으로 시성했으며 1000년에는 포즈난 교외에 위치한 그니에즈노를 방문, 볼레스와프 1세에게 신성 로마 제국의 귀족 칭호를 부여하고 왕관을 씌워주었다.

thumb

신성 로마 제국의 오토 3세 황제는 프라하의 주교로 있던 아달베르트 폰 프라크(보이치에흐(Vojtěch))가 순교하자 그를 성인으로 시성했으며, 1000년에는 포즈난 교외에 위치한 그니에즈노를 방문했다. 오토 3세는 볼레스와프 1세에게 신성 로마 제국의 귀족 칭호를 부여하고 왕관을 씌워주었다. 익명의 갈루스는 오토 3세가 볼레스와프를 신성 로마 제국에서 "자신의 형제이자 동반자"로 선언하고, 볼레스와프를 "로마 국민의 친구이자 동맹"이라고 불렀다고 강조했다. 오토 3세는 "그니에즈노에서 자신의 머리에서 황실 왕관을 벗어 볼레스와프의 머리에 우정의 증표로 놓았다"고 언급했다.

볼레스와프는 또한 황제로부터 "주의 십자가의 못 하나와 성 모리스의 창"을 받았다.

라딤 가우덴티우스 대주교는 그니에즈노에 대주교구를 설치했고 크라쿠프, 브로츠와프, 코워브제크에 교구를 설치했다. 폴란드는 황제가 그니에즈노를 방문한 후, 보헤미아가 독일 왕국에 통합된 종속 국가로 남아 있었던 것과는 대조적으로 주권 국가로 발전하기 시작했다.

1002년 오토 3세가 사망한 이후부터 폴란드의 영토를 확장해 나갔다. 같은 해 루사티아를 정복했으며 1003년에는 보헤미아, 모라바, 슬로바키아를 정복했다. 오토 3세의 죽음 이후 독일 왕위를 놓고 경쟁이 벌어졌고, 볼레스와프는 마르크그라프 에크하르트 1세 폰 마이센에 대항하는 것을 돕는 대가로 마이센 변경백령을 약속받았으나, 에크하르트가 살해되면서 상황이 바뀌었다. 볼레스와프는 루사티아와 마이센을 침공하여 "엘베 강까지 마르크그라프 게로의 영토를 점령"했고, 바우첸, 슈트렐라, 마이센도 점령했다.

1018년에는 바우첸에서 신성 로마 제국의 하인리히 2세 황제와 함께 평화 조약을 체결했다. 1014년, 볼레스와프는 그의 아들 미에슈코를 보헤미아로 보내 황제로 즉위한 하인리히에 대항하여 공작 올드리히와 동맹을 맺도록 했다. 1015년과 1017년에 볼레스와프 1세는 오스트리아 변경백령을 공격했고 오스트리아 변경백 하인리히 1세와 그의 군대에게 두 번 패배했다. 1018년 1월 30일, 바우첸 평화 조약이 체결되었다. 폴란드 통치자는 루사티아와 소르비아 마이센의 분쟁 지역을 봉토가 아닌 폴란드 영토의 일부로 유지할 수 있었고,키예프 루스에 대한 그의 원정에 군사 지원을 받았다.

1024년 신성 로마 제국의 하인리히 2세 황제가 사망했다. 1025년에는 폴란드 역사상 최초로 국왕 대관식을 거행하면서 국왕이라는 칭호를 처음으로 사용했다. 그가 폴란드의 국왕으로 즉위하면서 폴란드는 공국에서 왕국으로 격상되었다.

볼레스와프 1세는 1013년 스뱌토폴크 1세를 지원하기 위해 동쪽으로 첫 원정을 조직했지만, 결정적인 전투는 1018년에 벌어졌다. 키예프 원정에서 폴란드 공작은 2,000~5,000명의 폴란드 전사와 메르제부르크의 티트마르가 보고한 1,000명의 페체네그, 300명의 독일 기사, 500명의 헝가리인 용병으로 구성된 군대를 키예프 루스로 보냈다. 6월에 병력을 모은 후, 7월에 군대를 국경으로 이끌었고, 7월 23일 부크 강둑에서 키예프의 야로슬라프 현명공의 군대를 격파했다. (부크 강 전투) 야로슬라프는 북쪽 노브고로드로 후퇴했고, 키예프로 가는 길을 열었다. 페체네그 포위로 인한 화재로 고통받던 도시는 8월 14일 폴란드 주력군을 보자 항복했다. 볼레스와프가 이끄는 진입군은 지역 대주교와 키예프의 블라디미르 1세의 가족에 의해 의례적으로 환영받았다. 비록 스뱌토폴크가 곧 왕위를 잃고 이듬해 목숨을 잃었지만, 이 원정 동안 폴란드는 981년 볼레스와프의 아버지에 의해 잃었던 레드 요새, 나중에 레드 루테니아라고 불리는 지역을 재병합했다.

1024년 신성 로마 제국의 하인리히 2세 황제가 사망했고 1025년 폴란드 역사상 최초로 국왕 대관식을 거행하면서 국왕이라는 칭호를 처음으로 사용했다. 국왕 대관식이 거행된 지 며칠 뒤에 사망했다. 그의 왕위는 아들인 미에슈코 2세가 승계받았다.

역사가들은 볼레스와프 1세의 대관식 정확한 날짜에 대해 이견을 보인다. 학자들은 1025년을 가장 널리 받아들이지만, 1000년도 가능성이 있다. 묘비명에 따르면, 대관식은 오토 3세가 그니에즈노 회의에서 볼레스와프에게 왕의 위엄을 부여했을 때 열렸다. 그러나 1024년 하인리히 2세가 죽은 후 볼레스와프는 독일의 공위 시대를 틈타 1025년에 스스로 왕위에 올랐다는 사실을 독립적인 독일 자료들이 확인했다. 일반적으로 대관식은 부활절에 열린 것으로 추정되지만 타데우시 보이치에호프스키는 대관식이 그보다 앞선 1024년 12월 24일에 열렸다고 믿는다. 대관식의 정확한 장소 역시 논쟁이 많으며, 그니에즈노 대성당이나 포즈난 대성당이 가장 유력한 장소로 꼽힌다. 이후 폴란드는 이웃 국가인 보헤미아보다 먼저 왕국으로 격상되었다.

부르고뉴의 비포는 그의 연대기에서 이 사건을 다음과 같이 묘사한다.

볼레스와프는 새로 선출된 교황 요한 19세로부터 대관에 대한 허가를 받아야 했다고 널리 알려져 있다. 요한은 부패한 것으로 알려져 있으며, 동의는 뇌물을 통해 얻거나 얻었을 가능성이 높다. 그러나 로마는 비잔틴 제국 황제 바실 2세로부터 스스로를 방어하기 위한 잠재적인 동맹을 희망하기도 했는데, 그는 시칠리아 섬을 탈환하기 위해 군사 원정을 시작했으며, 그 후 남쪽에서 교황령을 위협할 수 있었다. 스타니스와프 자크제프스키는 대관식이 콘라트 2세의 묵시적 동의를 받았으며, 교황은 단지 그 사실을 확인했을 뿐이라는 이론을 제시했다. 이는 콘라트가 미에슈코 2세에게 왕의 칭호를 확정하고, 투스쿨룸 백작들과의 합의, 그리고 콘라트와 볼레스와프 사이의 교황과의 상호 작용에 의해 뒷받침된다.

프라하의 코스마스에 따르면 볼레스와프 1세는 1025년 6월 17일 대관식 직후 사망했다. 당시로서는 이미 고령이었으며, 정확한 사인은 알려지지 않아 추측만 난무한다. 연대기 저술가 얀 Długosz (및 현대의 역사가와 고고학자들이 따름)는 볼레스와프가 포즈난의 성 베드로와 성 바오로 대성당에 안장되었다고 기록했다. 카지미르 3세는 볼레스와프의 유해를 옮기기 위해 새 고딕 양식의 석관을 건설하도록 명령했다고 한다.

중세 석관은 1772년 9월 30일 화재로 부분적으로 손상되었고, 1790년 남쪽 탑이 붕괴되면서 완전히 파괴되었다. 볼레스와프의 유해는 그 후 잔해에서 발굴되어 대성당의 장서관으로 옮겨졌다. 3개의 뼈 조각은 1801년, 그의 요청에 따라 타데우슈 차키에게 기증되었다. 폴란드의 저명한 역사학자, 교육자, 그리고 화폐학자인 차키는 뼈 조각 중 하나를 자신의 조상 묘지인 포리츠(현재 파블리우카)에 두었고, 나머지 두 개는 이자벨라 플레밍 차르토리시카 공주에게 주어져 그녀가 최근 설립한 차르토리스키 박물관인 풀라비에 보관되었다.

많은 역사적 우여곡절을 겪은 후, 볼레스와프 1세의 매장지는 결국 황금 예배당의 포즈난 대성당에 남게 되었다. 그의 묘비명 내용은 역사가들에게 알려져 있다. 볼레스와프의 묘비명은 원래 묘비에서 일부 발췌된 것으로, 볼레스와프 사후 즉시(아마도 미에슈코 2세 시대)에 작성된 최초의 자료 중 하나로, 왕에게 널리 알려진 별칭인 "용감한"(폴란드어: ''Chrobry'')을 부여했다. 나중에 갈루스 아노니무스는 그의 6장에서 폴란드 통치자를 ''Bolezlavus qui dicebatur Gloriosus seu Chrabri''라고 불렀다.

thumb

볼레스와프 1세는 군사에 중점을 두고 강력한 기병대를 편성하여 군비를 강화했다. 1003년부터 1004년에 걸쳐 체코를 정복하여 일시적으로 지배하에 두어, 스스로 보헤미아 공작이 되었다. 그리고 마자르족과 크로아티아인의 거주지에 침공하여 폴란드 동남부에 세력을 확대했다. 조카 (여동생의 아들)에 해당하는 덴마크 왕자 크누트 1세 (후의 덴마크 왕 크누드 2세)가 1015년부터 행한 잉글랜드 왕국 원정에 즈음하여, 휘하의 폴란드 제후와 기병을 보내 원조했다. 1018년, 키예프 대공국과 동로마 제국이 대립하자, 동로마 황제 바실리오스 2세와 동맹을 맺어 키예프 대공국을 격퇴하고 일부를 정복했다. 서쪽으로 진격하여 라우지츠를 정복하고, 신성 로마 제국 영토인 마이센을 침략하여 손에 넣었다. 정복에 저항한 주민들은 모두 붙잡아 노예로서 이슬람 세계 등에 팔아 넘겼기 때문에, 이들 지역에서 매우 두려움을 받았다. 1018년에 맺어진 화약에 의해, 이러한 점령지 중 일부를 획득했다. 한편, 서 포모제는 상실했다.

한편, 이탈리아와 동로마 제국으로부터 진보한 문화를 잇달아 받아들였다. 또한, 이베리아 반도의 후우마이야 왕조로부터 이슬람 문화를 받아들여, 폴란드 공국을 크게 발전시켰다.

1025년, 사망. 죽기 직전에 왕관을 받아 폴란드 공국은 왕국으로 승격. 이미 건강이 좋지 않았던 볼레스와프 1세는 정식 대관식은 거행하지 않았지만 폴란드 왕국 초대 왕으로 인지되었다. 무용이 뛰어났기 때문에, 『'''용감왕'''』 ('''Bolesław Chrobrypl''' 볼레스와프 흐로브리: "용감한 볼레스와프")라고 칭해졌다.

2. 1. 초기 생애와 즉위

볼레스와프 1세는 966년 또는 967년에 미에슈코 1세와 그의 아내인 보헤미아 공주 도브라바 사이에서 태어난 첫 번째 자녀였다.[2] 그의 이름은 외조부인 보헤미아 공작 볼레스라프 1세의 이름을 따서 지어졌다. 어린 시절에 대해서는 알려진 바가 많지 않으나, ''묘비명''에 따르면 일곱 살 때 전통적인 머리 자르기 의식을 치렀고, 그의 머리카락 한 묶음이 로마로 보내졌다. 이는 미에슈코가 그의 아들을 교황청의 보호 아래 두고 싶어했음을 시사한다.992년 아버지 미에슈코 1세가 사망하면서 폴란드의 공작으로 즉위했다. 동시대의 메르제부르크의 티트마르는 미에슈코가 "자신의 왕국을 많은 상속자들에게 나누어 주었다"고 기록했지만, 볼레스와프는 국가를 통일하고 그의 계모와 이복 형제들을 폴란드에서 추방했다.

995년경에 발행된 볼레스와프의 첫 번째 동전에는 Vencievlavus라는 글자가 새겨져 있었는데, 이는 그가 어머니의 삼촌인 보헤미아의 벤체슬라우스 1세를 폴란드의 수호 성인으로 여겼음을 보여준다. 997년 프라하의 주교로 있던 아달베르트 폰 프라크(Adalbert, 보이테흐(Vojtěch))가 순교하자 그의 시신을 그니에즈노 성당에 안치했다. 신성 로마 제국의 오토 3세 황제는 아달베르트 주교를 성인으로 시성했으며 1000년에는 포즈난 교외에 위치한 그니에즈노를 방문, 볼레스와프 1세에게 신성 로마 제국의 귀족 칭호를 부여하고 왕관을 씌워주었다.

thumb

2. 2. 신성 로마 제국과의 관계

992년에 사망한 아버지인 미에슈코 1세의 뒤를 이어 폴란드의 국왕으로 즉위했다. 신성 로마 제국의 오토 3세 황제는 프라하의 주교로 있던 아달베르트 폰 프라크(보이치에흐(Vojtěch))가 순교하자 그를 성인으로 시성했으며, 1000년에는 포즈난 교외에 위치한 그니에즈노를 방문했다. 오토 3세는 볼레스와프 1세에게 신성 로마 제국의 귀족 칭호를 부여하고 왕관을 씌워주었다. 익명의 갈루스는 오토 3세가 볼레스와프를 신성 로마 제국에서 "자신의 형제이자 동반자"로 선언하고, 볼레스와프를 "로마 국민의 친구이자 동맹"이라고 불렀다고 강조했다.[10] 오토 3세는 "그니에즈노에서 자신의 머리에서 황실 왕관을 벗어 볼레스와프의 머리에 우정의 증표로 놓았다"고 언급했다.[10]볼레스와프는 또한 황제로부터 "주의 십자가의 못 하나와 성 모리스의 창"을 받았다.[10][13]

라딤 가우덴티우스 대주교는 그니에즈노에 대주교구를 설치했고 크라쿠프, 브로츠와프, 코워브제크에 교구를 설치했다. 폴란드는 황제가 그니에즈노를 방문한 후, 보헤미아가 독일 왕국에 통합된 종속 국가로 남아 있었던 것과는 대조적으로 주권 국가로 발전하기 시작했다.[8]

1002년 오토 3세가 사망한 이후부터 폴란드의 영토를 확장해 나갔다. 같은 해 루사티아를 정복했으며 1003년에는 보헤미아, 모라바, 슬로바키아를 정복했다. 오토 3세의 죽음 이후 독일 왕위를 놓고 경쟁이 벌어졌고, 볼레스와프는 마르크그라프 에크하르트 1세 폰 마이센에 대항하는 것을 돕는 대가로 마이센 변경백령을 약속받았으나, 에크하르트가 살해되면서 상황이 바뀌었다.[19] 볼레스와프는 루사티아와 마이센을 침공하여 "엘베 강까지 마르크그라프 게로의 영토를 점령"했고,[20] 바우첸, 슈트렐라, 마이센도 점령했다.[21]

1018년에는 바우첸에서 신성 로마 제국의 하인리히 2세 황제와 함께 평화 조약을 체결했다. 1014년, 볼레스와프는 그의 아들 미에슈코를 보헤미아로 보내 황제로 즉위한 하인리히에 대항하여 공작 올드리히와 동맹을 맺도록 했다.[22] 1015년과 1017년에 볼레스와프 1세는 오스트리아 변경백령을 공격했고 오스트리아 변경백 하인리히 1세와 그의 군대에게 두 번 패배했다.[29][30] 1018년 1월 30일, 바우첸 평화 조약이 체결되었다. 폴란드 통치자는 루사티아와 소르비아 마이센의 분쟁 지역을 봉토가 아닌 폴란드 영토의 일부로 유지할 수 있었고,키예프 루스에 대한 그의 원정에 군사 지원을 받았다.[22][32]

1024년 신성 로마 제국의 하인리히 2세 황제가 사망했다. 1025년에는 폴란드 역사상 최초로 국왕 대관식을 거행하면서 국왕이라는 칭호를 처음으로 사용했다. 그가 폴란드의 국왕으로 즉위하면서 폴란드는 공국에서 왕국으로 격상되었다.

|thumb|볼레스와프 1세 흐로브리의 치세 동안의 폴란드]]

2. 3. 키예프 대공국 원정과 말년

992년 아버지 미에슈코 1세가 사망하면서 볼레스와프 1세는 폴란드의 국왕으로 즉위했다. 997년 프라하의 주교 아달베르트 폰 프라크가 순교하자 그의 시신을 그니에즈노 성당에 안치했다. 신성 로마 제국의 오토 3세 황제는 1000년 그니에즈노를 방문하여 볼레스와프 1세에게 신성 로마 제국의 귀족 칭호를 부여하고 왕관을 씌워주었다. 라딤 가우덴티우스 대주교는 그니에즈노에 대주교구를 설치했고 크라쿠프, 브로츠와프, 코워브제크에 교구를 설치했다.1002년 오토 3세가 사망한 이후 볼레스와프 1세는 폴란드의 영토를 확장해 나갔다. 루사티아를 정복하고, 보헤미아, 모라바, 슬로바키아를 정복했다. 1018년에는 바우첸에서 신성 로마 제국의 하인리히 2세 황제와 평화 조약을 체결했다.

볼레스와프 1세는 1013년 스뱌토폴크 1세를 지원하기 위해 동쪽으로 첫 원정을 조직했지만, 결정적인 전투는 1018년에 벌어졌다.[35] 키예프 원정에서 폴란드 공작은 2,000~5,000명의 폴란드 전사와 메르제부르크의 티트마르가 보고한 1,000명의 페체네그, 300명의 독일 기사, 500명의 헝가리인 용병으로 구성된 군대를 키예프 루스로 보냈다.[36] 6월에 병력을 모은 후, 7월에 군대를 국경으로 이끌었고, 7월 23일 부크 강둑에서 키예프의 야로슬라프 현명공의 군대를 격파했다. (부크 강 전투)[37][38] 야로슬라프는 북쪽 노브고로드로 후퇴했고, 키예프로 가는 길을 열었다.[35] 페체네그 포위로 인한 화재로 고통받던 도시는 8월 14일 폴란드 주력군을 보자 항복했다.[39] 볼레스와프가 이끄는 진입군은 지역 대주교와 키예프의 블라디미르 1세의 가족에 의해 의례적으로 환영받았다.[40] 비록 스뱌토폴크가 곧 왕위를 잃고 이듬해 목숨을 잃었지만,[40] 이 원정 동안 폴란드는 981년 볼레스와프의 아버지에 의해 잃었던 레드 요새, 나중에 레드 루테니아라고 불리는 지역을 재병합했다.[35]

1024년 신성 로마 제국의 하인리히 2세 황제가 사망했고 1025년 폴란드 역사상 최초로 국왕 대관식을 거행하면서 국왕이라는 칭호를 처음으로 사용했다. 국왕 대관식이 거행된 지 며칠 뒤에 사망했다. 그의 왕위는 아들인 미에슈코 2세가 승계받았다.

역사가들은 볼레스와프 1세의 대관식 정확한 날짜에 대해 이견을 보인다.[41] 학자들은 1025년을 가장 널리 받아들이지만, 1000년도 가능성이 있다. 묘비명에 따르면, 대관식은 오토 3세가 그니에즈노 회의에서 볼레스와프에게 왕의 위엄을 부여했을 때 열렸다. 그러나 1024년 하인리히 2세가 죽은 후 볼레스와프는 독일의 공위 시대를 틈타 1025년에 스스로 왕위에 올랐다는 사실을 독립적인 독일 자료들이 확인했다. 일반적으로 대관식은 부활절에 열린 것으로 추정되지만 타데우시 보이치에호프스키는 대관식이 그보다 앞선 1024년 12월 24일에 열렸다고 믿는다. 대관식의 정확한 장소 역시 논쟁이 많으며, 그니에즈노 대성당이나 포즈난 대성당이 가장 유력한 장소로 꼽힌다. 이후 폴란드는 이웃 국가인 보헤미아보다 먼저 왕국으로 격상되었다.

부르고뉴의 비포는 그의 연대기에서 이 사건을 다음과 같이 묘사한다.

볼레스와프는 새로 선출된 교황 요한 19세로부터 대관에 대한 허가를 받아야 했다고 널리 알려져 있다. 요한은 부패한 것으로 알려져 있으며, 동의는 뇌물을 통해 얻거나 얻었을 가능성이 높다. 그러나 로마는 비잔틴 제국 황제 바실 2세로부터 스스로를 방어하기 위한 잠재적인 동맹을 희망하기도 했는데, 그는 시칠리아 섬을 탈환하기 위해 군사 원정을 시작했으며, 그 후 남쪽에서 교황령을 위협할 수 있었다. 스타니스와프 자크제프스키는 대관식이 콘라트 2세의 묵시적 동의를 받았으며, 교황은 단지 그 사실을 확인했을 뿐이라는 이론을 제시했다. 이는 콘라트가 미에슈코 2세에게 왕의 칭호를 확정하고, 투스쿨룸 백작들과의 합의, 그리고 콘라트와 볼레스와프 사이의 교황과의 상호 작용에 의해 뒷받침된다.[43]

프라하의 코스마스에 따르면 볼레스와프 1세는 1025년 6월 17일 대관식 직후 사망했다. 당시로서는 이미 고령이었으며, 정확한 사인은 알려지지 않아 추측만 난무한다. 연대기 저술가 얀 Długosz (및 현대의 역사가와 고고학자들이 따름)는 볼레스와프가 포즈난의 성 베드로와 성 바오로 대성당에 안장되었다고 기록했다. 카지미르 3세는 볼레스와프의 유해를 옮기기 위해 새 고딕 양식의 석관을 건설하도록 명령했다고 한다.

중세 석관은 1772년 9월 30일 화재로 부분적으로 손상되었고, 1790년 남쪽 탑이 붕괴되면서 완전히 파괴되었다. 볼레스와프의 유해는 그 후 잔해에서 발굴되어 대성당의 장서관으로 옮겨졌다. 3개의 뼈 조각은 1801년, 그의 요청에 따라 타데우슈 차키에게 기증되었다. 폴란드의 저명한 역사학자, 교육자, 그리고 화폐학자인 차키는 뼈 조각 중 하나를 자신의 조상 묘지인 포리츠(현재 파블리우카)에 두었고, 나머지 두 개는 이자벨라 플레밍 차르토리시카 공주에게 주어져 그녀가 최근 설립한 차르토리스키 박물관인 풀라비에 보관되었다.

많은 역사적 우여곡절을 겪은 후, 볼레스와프 1세의 매장지는 결국 황금 예배당의 포즈난 대성당에 남게 되었다.[44] 그의 묘비명 내용은 역사가들에게 알려져 있다. 볼레스와프의 묘비명은 원래 묘비에서 일부 발췌된 것으로, 볼레스와프 사후 즉시(아마도 미에슈코 2세 시대)에 작성된 최초의 자료 중 하나로, 왕에게 널리 알려진 별칭인 "용감한"(폴란드어: ''Chrobry'')을 부여했다.[45] 나중에 갈루스 아노니무스는 그의 6장에서 폴란드 통치자를 ''Bolezlavus qui dicebatur Gloriosus seu Chrabri''라고 불렀다.

thumb

볼레스와프 1세는 군사에 중점을 두고 강력한 기병대를 편성하여 군비를 강화했다. 1003년부터 1004년에 걸쳐 체코를 정복하여 일시적으로 지배하에 두어, 스스로 보헤미아 공작이 되었다. 그리고 마자르족과 크로아티아인의 거주지에 침공하여 폴란드 동남부에 세력을 확대했다. 조카 (여동생의 아들)에 해당하는 덴마크 왕자 크누트 1세 (후의 덴마크 왕 크누드 2세)가 1015년부터 행한 잉글랜드 왕국 원정에 즈음하여, 휘하의 폴란드 제후와 기병을 보내 원조했다. 1018년, 키예프 대공국과 동로마 제국이 대립하자, 동로마 황제 바실리오스 2세와 동맹을 맺어 키예프 대공국을 격퇴하고 일부를 정복했다. 서쪽으로 진격하여 라우지츠를 정복하고, 신성 로마 제국 영토인 마이센을 침략하여 손에 넣었다. 정복에 저항한 주민들은 모두 붙잡아 노예로서 이슬람 세계 등에 팔아 넘겼기 때문에, 이들 지역에서 매우 두려움을 받았다. 1018년에 맺어진 화약에 의해, 이러한 점령지 중 일부를 획득했다. 한편, 서 포모제는 상실했다.

한편, 이탈리아와 동로마 제국으로부터 진보한 문화를 잇달아 받아들였다. 또한, 이베리아 반도의 후우마이야 왕조로부터 이슬람 문화를 받아들여, 폴란드 공국을 크게 발전시켰다.

1025년, 사망. 죽기 직전에 왕관을 받아 폴란드 공국은 왕국으로 승격. 이미 건강이 좋지 않았던 볼레스와프 1세는 정식 대관식은 거행하지 않았지만 폴란드 왕국 초대 왕으로 인지되었다. 무용이 뛰어났기 때문에, 『'''용감왕'''』 ('''Bolesław Chrobrypl''' 볼레스와프 흐로브리: "용감한 볼레스와프")라고 칭해졌다.

3. 군사적 업적

볼레스와프 1세 흐로브리는 폴란드의 국력을 크게 신장시킨 군사적 업적을 남겼다. 1002년 오토 3세가 사망한 후, 독일 왕위를 둘러싼 혼란을 틈타 루사티아와 마이센 변경백령을 침공하여 점령하였다.[19][20] 바이에른 공작 하인리히 4세가 독일 왕으로 즉위한 후, 볼레스와프의 루사티아 소유는 인정되었으나 마이센은 군젤린 폰 마이센에게, 슈트렐라는 헤르만 1세 폰 마이센에게 넘겨졌다.[21] 그러나 메르제부르크에서 암살 시도가 있은 후, 볼레스와프는 슈트렐라를 불태우고 주민들을 포로로 잡는 등 보복에 나섰다.[21]

1002년 보헤미아 공작 볼레스라프 3세가 폐위되자, 볼레스와프는 보헤미아를 침공하여 볼레스라프 3세를 복위시켰으나, 이후 다시 침공하여 그를 실명시키고 1003년 프라하에서 보헤미아 공작으로 선포되었다.[21][22] 하인리히 2세는 이에 맞서 보헤미아를 침공, 보헤미아 공작 야로미르를 복위시켰고, 볼레스와프는 프라하를 떠나야 했다.[22] 1005년에는 포즈난 평화 조약이 체결되어 볼레스와프는 루사티아와 마이센을 잃고 보헤미아 왕위 주장을 포기해야 했다.[24]

1007년 하인리히 2세가 포즈난 평화 조약을 비난하면서 다시 전쟁이 발발했고, 볼레스와프는 루사티아를 재점령했다.[22] 1013년 메르제부르크에서 다시 평화 협정이 체결되어 볼레스와프는 루사티아와 소르비아 마이센을 봉토로 인정받았다.[22] 1015년 전쟁이 재개되었고, 치아니 전투에서 하인리히 2세가 승리했지만, 보브르 늪 근처에서 폴란드군이 승리하면서 전세가 역전되었다.[26]

1018년 바우첸 평화 조약이 체결되어 볼레스와프는 루사티아와 소르비아 마이센을 폴란드 영토로 확고히 했다.[22] 또한, 키예프 루스에 대한 원정을 지원받았고, 마이센의 오다와 결혼하여 독일 귀족과의 유대를 강화했다.[32][33][34]

1018년 볼레스와프는 키예프 원정을 통해 부크 강 전투에서 승리하고 키예프를 점령, 레드 요새를 재병합하는 성과를 거두었다.[35][37][38][39]

4. 문화적 업적

의 1770년경 작품 ''용감왕 볼레스와프 1세'']

의 1890년경 그림 ''폴란드의 볼레스와프 1세'']]

의 ''용감왕 볼레스와프 1세'']]

5. 평가

6. 가족 관계

볼레스와프 1세는 여러 번 결혼했다. 당대의 메르제부르크의 티트마르는 볼레스와프의 결혼과 자녀들에 대해 기록했다.

첫 번째 부인은 마르크그라프 리크다크의 딸이었는데, 980년대 초 미에슈코 1세에 의해 작센 영주들과의 유대 강화 및 리크다크의 후계자가 되도록 하기 위해 성사되었다. 티트마르의 ''연대기''에 따르면 볼레스와프는 "나중에 그녀를 내쳤다"고 한다. 마레크 카지미에시 바란스키는 985년 그녀의 아버지 사망 후 결혼이 정치적 가치를 잃자 볼레스와프가 첫 번째 부인을 버렸다고 썼다.

두 번째 부인은 "헝가리 여인"이었다. 대부분의 역사가들은 그녀를 헝가리 통치자 게자의 딸로 추정하지만, 이 이론은 보편적으로 받아들여지지 않았다. 그녀는 아들 베즈프림을 낳았지만 볼레스와프는 그녀를 버렸다.

세 번째 부인은 에므닐다로, "존경받는 군주 도브로미르의 딸"이었다. 그녀의 아버지는 서 슬라브 또는 레치계 공작으로, 현재의 브란덴부르크 출신으로 제국 리우돌핑 왕조와 밀접한 관계를 맺고 있는 지역 통치자이거나 폴란드에 통합되기 전 비슬란의 마지막 독립 공작이었다. 비제프스키는 볼레스와프와 에므닐다의 결혼을 988년으로 추정한다. 메르제부르크의 티트마르의 보고에 따르면, 에므닐다는 "남편의 불안정한 성격을" 개선하며 볼레스와프에게 유익한 영향을 미쳤다.

볼레스와프와 에므닐다 사이에는 여러 자녀가 있었다. 맏딸(이름 미상)은 수도원의 "수녀원장"이었다. 둘째 딸 레겔린다는 989년에 태어나 1002년 또는 1003년에 헤르만 1세, 마르크그라프 오브 마이센과 결혼했다. 990년에 태어난 미에슈코 2세 람베르트는 볼레스와프가 가장 아끼는 아들이자 후계자였다. 995년에 태어난 셋째 딸의 이름은 알려지지 않았으며, 1005년에서 1012년 사이에 키예프의 스뱌토폴크 1세와 결혼했다. 볼레스와프의 막내 아들인 오토 볼레스와보비치는 1000년에 태어났다.

볼레스와프의 네 번째 결혼은 1018년부터 그의 죽음까지 오다 ( 995–1025)와 이루어졌으며, 그녀는 마이센의 에카르트 1세의 딸이었다. 그들은 딸 마틸다( 1018–1036)를 두었으며, 1035년 5월 18일에 슈바벤의 오토와 약혼(또는 결혼)했다.

그는 위대한 블라디미르와 로그네다의 딸인 프레드슬라바를 1018년에 키예프에서 데려와 첩으로 삼았다.

참조

[1]

서적

Historia Polski

Ossolineum

[2]

서적

Polski słownik biograficzny. T. II: Beyzym Jan – Brownsford Marja

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności

[3]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[4]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[5]

문서

Life of Saint Adalbert Bishop of Prague and Martyr

[6]

문서

Life of Saint Adalbert Bishop of Prague and Martyr

[7]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[8]

문서

The Deeds of the Princes of the Poles

[9]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[10]

문서

The Deeds of the Princes of the Poles

[11]

문서

The Deeds of the Princes of the Poles

[12]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[13]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[14]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[15]

문서

Life of the Five Brethren by Bruno of Querfurt

[16]

웹사이트

Ciekawostki o bobrze

https://puszcza.tv/p[...]

2021-07-28

[17]

웹사이트

bobrowniczy - Encyklopedia Leśna

https://www.encyklop[...]

2021-07-28

[18]

웹사이트

Bobry to skryte, ale bardzo ciekawe zwierzęta

https://www.lasy.gov[...]

2021-07-28

[19]

서적

Polski słownik biograficzny. T. II: Beyzym Jan – Brownsford Marja

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności

[20]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[21]

문서

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[22]

서적

Polski słownik biograficzny. T. II: Beyzym Jan – Brownsford Marja

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności

[23]

서적

Magyar külpolitika (896–1196) "("The Hungarian External Politics (896–1196)")"

Szegedi Középkorász Műhely

[24]

서적

Thietmari merseburgiensis episcopi chronicon

[25]

서적

Pommern im Wandel der Zeiten

[26]

웹사이트

Bitwa pod Ciani, bo nie chce mi się

https://web.archive.[...]

2017-04-18

[27]

웹사이트

historycy.org -> Bolesław Chrobry – 'pan na Morawach'

http://www.historycy[...]

2017-04-18

[28]

웹사이트

Czy Bolesław Chrobry podbił Słowację?

http://ciekawostkihi[...]

2011-02-28

[29]

서적

Thietmar

[30]

서적

Thietmar

[31]

웹사이트

Włącz Polskę- Polska-szkola.pl

http://wlaczpolske.p[...]

2017-04-18

[32]

웹사이트

Bolesław Chrobry: legalny władca Czech czy uzurpator – Czasopisma – Onet.pl Portal wiedzy

https://web.archive.[...]

2017-04-18

[33]

웹사이트

Digitales historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

http://hov.isgv.de/S[...]

Hov.isgv.de

2013-01-12

[34]

서적

Spiegelungen: Entwürfe zu Identität und Alterität ; Festschrift für Elke Mehnert

Frank & Timme GmbH

[35]

서적

Polski słownik biograficzny. T. II: Beyzym Jan – Brownsford Marja

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności

[36]

서적

Wyprawa Kijowska Chrobrego

2006

[37]

서적

The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text

1953

[38]

서적

Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum

[39]

간행물

Wyprawa Kijowska Chrobrego

Rzeczpospolita and Mówią Wieki

2006-08-05

[40]

간행물

Wyprawa Kijowska Chrobrego

Rzeczpospolita and Mówią Wieki

2006-08-05

[41]

서적

Szkice historyczne jedynastego wieku

1951

[42]

서적

The Deeds of Conrad II (Wipo)

[43]

서적

Gesta Chuonradi II imperatoris

[44]

서적

Nekropolie królów i książąt polskich

Warsaw

1988

[45]

서적

Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku)

Wrocław

2008

[46]

서적

2008

[47]

서적

2010

[48]

서적

1982

[49]

서적

The Chronicon of Thietmar of Merseburg

[50]

서적

2010

[51]

서적

2001

[52]

서적

2010

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com