피아스트 왕조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

피아스트 왕조는 폴란드의 초기 공작과 국왕을 배출한 왕조로, 반(半)전설적인 인물인 피아스트의 후손으로 여겨졌다. 17세기에 "피아스트 왕조"라는 용어가 사용되기 시작했으며, 940년경 대폴란드 지역에서 시작되어 그니에즈노를 중심으로 폴란드 국가를 건설했다. 메슈코 1세는 기독교를 받아들여 폴란드의 기틀을 다졌으며, 볼레스와프 1세는 영토를 확장하고 왕국을 선포했다. 이후 분열 시대를 거쳐 브와디스와프 1세에 의해 재통일되었고, 카지미에시 3세 치세에 번영을 누렸다. 피아스트 왕조는 1370년 멸망했으며, 실레시아, 마조비에 등 분가들이 존재했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 폴란드의 역사 (966–1385) - 베체

베체는 슬라브족의 민회 또는 평의회를 의미하며, 동유럽 부족 회의에서 기원하여 키예프 루스 시대 이전부터 존재했고, 전쟁과 평화 문제, 법률 채택, 통치자 선출 및 추방 등을 논의하는 기능을 수행한 최고 입법 및 사법 기관이었다. - 폴란드의 역사 (966–1385) - 프르셰미슬 왕조

프르셰미슬 왕조는 9세기경 프라하 주변 서슬라브족 부족에서 기원하여 보헤미아를 중심으로 세력을 확장, 왕국으로 발전했으나 1306년 바츨라프 3세의 죽음으로 직계가 단절된 왕조이다. - 실레시아의 역사 - 테셴 조약

테셴 조약은 1779년 테셴에서 바이에른 계승 전쟁을 종결짓고 바이에른 선제후국 계승, 오스트리아의 바이에른 영토 획득, 프로이센의 변경백령 합병 인정, 작센 선제후국에 대한 자금 원조 등을 규정했다. - 실레시아의 역사 - 레그니차 전투

1241년 몽골 제국의 폴란드 침공 중 레그니차 인근에서 벌어진 레그니차 전투는 헨리크 2세가 이끄는 폴란드-독일 연합군이 바이다르와 카단이 이끄는 몽골군에 패배한 전투로, 몽골의 유럽 원정 중 중요한 전투이며 폴란드 역사에 큰 영향을 미쳤다. - 유럽의 왕가 - 메디치가

메디치가는 13세기부터 18세기까지 피렌체를 중심으로 활동하며 메디치 은행의 부를 기반으로 정치, 경제, 문화에 영향력을 행사하고 르네상스 황금기를 이끌었으나, 토스카나 대공국 건설 후 잔 가스토네의 죽음으로 가문의 통치가 종식되었다. - 유럽의 왕가 - 스포르차가

스포르차 가문은 15세기 중반부터 16세기 중반까지 밀라노 공국을 지배한 이탈리아 귀족 가문으로, 용병대장 무치오 스포르차를 시조로 하여 르네상스 문화를 후원하고 유럽 왕족과 혼인 관계를 맺었으나 권력 투쟁과 이탈리아 전쟁으로 몰락했다.

2. 왕조의 기원

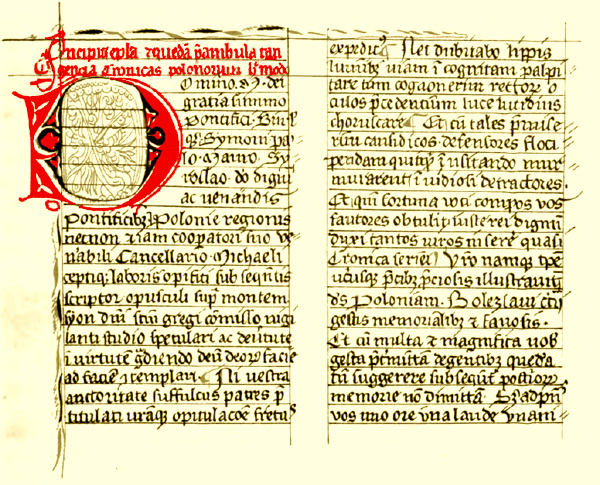

폴란드의 초기 공작과 국왕들은 자신들을 반(半)전설적인 인물인 피아스트(피아스트 콜로제이)(Piast Kołodziej)의 후손으로 여겼다고 전해진다.[5] 피아스트는 약 1113년 갈루스 아노니무스(Gallus Anonymus)가 저술한 ''폴란드 공작 또는 군주의 연대기 및 업적(Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum)''에 처음 언급되었다.[6][7] 그러나 "피아스트 왕조"라는 용어는 17세기가 되어서야 사용되기 시작했다.[6][7] 폴란드 역사가 아담 나루셰비치(Adam Naruszewicz)가 역사 저술에서 피아스트 왕조라는 표현을 처음 사용했으며, 당대 자료에는 기록되어 있지 않다.[8][9]

2. 1. 전설상의 기원

폴란드의 초기 공작과 국왕들은 자신들을 반(半)전설적인 인물인 피아스트(피아스트 콜로제이)(Piast Kołodziej)의 후손으로 여겼다고 전해진다.[5] 피아스트는 약 1113년 갈루스 아노니무스(Gallus Anonymus)가 저술한 ''폴란드 공작 또는 군주의 연대기 및 업적(Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum)''에 처음 언급되었다.[6][7] 그러나 "피아스트 왕조"라는 용어는 17세기가 되어서야 사용되기 시작했다.[6][7] 폴란드 역사가 아담 나루셰비치(Adam Naruszewicz)가 역사 저술에서 피아스트 왕조라는 표현을 처음 사용했으며, 당대 자료에는 기록되어 있지 않다.[8][9]2. 2. 역사적 기원

3. 역사

최초의 "피아스트" 왕조는 아마도 폴란인 출신으로, 940년경 대폴란드 지역의 기에치 요새에 나타났다.[10] 얼마 지나지 않아 그들은 거처를 그니에즈노로 옮겼고, 그곳에서 메슈코 1세 공작이 약 960년부터 ''Civitas Schinesghe''를 통치하였다. 피아스트 왕조는 일시적으로 포메라니아, 보헤미아, 루사티아뿐만 아니라 루테니아의 일부와 오늘날 슬로바키아에 있는 헝가리 스피시 지역도 통치하였다. 통치자는 권력의 위치에 따라 공작 또는 왕이라는 칭호를 사용하였다.

폴란드 군주는 서쪽의 신성 로마 제국의 팽창주의 정책에 대처해야 했고, 그 결과 메슈코 1세, 카지미에시 1세 또는 브와디스와프 1세 헤르만과 같은 피아스트 통치자들은 조약, 충성 서약 및 제국 오토 왕조와 살리안 왕조와의 혼인 동맹을 통해 폴란드 국가를 보호하려고 노력하면서 복잡한 공존 관계를 맺게 되었다. 보헤미아의 프셰미슬 왕조, 헝가리 아르파드 왕조와 그 후계자인 앙주 가문, 키예프 루스, 후에 튜턴 기사단 국가와 리투아니아 대공국이 강력한 이웃 국가였다.

1138년 볼레스와프 3세의 유언 이후 분열 시대가 오면서 피아스트 왕조의 지위는 결정적으로 약화되었다. 거의 150년 동안 폴란드 국가는 여러 공국으로 분열되었고, 피아스트 공작들은 형식적으로 유효한 계승권 원칙에 반하여 소폴란드 장남계승지방의 수도인 크라쿠프의 왕위를 놓고 싸웠다. 메슈코 3세, 브와디스와프 3세 또는 레셰크 1세와 같은 수많은 공작들이 왕위에 올랐지만, 곧 폐위되었고, 다른 이들이 복위되고 다시 폐위되는 일이 반복되었다. 볼레스와프 3세의 장남인 브와디스와프 2세 공작의 후손인 실레시아 피아스트 왕조의 장남 계열은 별도의 길을 갔고, 14세기 이후로 보헤미아 왕관의 봉신이 되었다.

1370년 폴란드 왕가와 피아스트 왕조의 차남 계열이 멸망한 후, 폴란드 왕위는 고 카지미에르 왕의 누이인 엘리자베타 피아스트의 아들인 앙주 왕 헝가리의 루이 1세에게 넘어갔다. 마조비에의 피아스트 왕조는 1526년 야누시 3세 공작의 사망으로 멸망했다. 실레시아 피아스트 왕조의 마지막 통치 공작은 1675년 사망한 레그니차의 게오르그 빌헬름이었다. 그의 삼촌인 레그니차의 아우구스트 백작이 마지막 남성 피아스트로 1679년 사망했다. 마지막 합법적인 상속녀인 레그니차-브리에그의 카롤리나 공녀는 1707년 사망하여 트제브니차 수도원에 묻혔다. 그럼에도 불구하고 실레시아 공작인 치에신의 아담 벤체슬라스(1574-1617)의 사생아 후손들과 같은 수많은 가문들이 그들의 계보를 이 왕조와 연결하고 있다.

3. 1. 초기 폴란드 왕국 (960년경-1138년)

최초의 "피아스트" 왕조는 아마도 폴란인 출신으로, 940년경 대폴란드 지역의 기에치 요새에 나타났다.[10] 얼마 지나지 않아 그들은 거처를 그니에즈노로 옮겼고, 그곳에서 메슈코 1세 공작이 약 960년부터 ''Civitas Schinesghe''를 통치하였다. 피아스트 왕조는 일시적으로 포메라니아, 보헤미아, 루사티아뿐만 아니라 루테니아의 일부와 오늘날 슬로바키아에 있는 헝가리 스피시 지역도 통치하였다. 통치자는 권력의 위치에 따라 공작 또는 왕이라는 칭호를 사용하였다.폴란드 군주는 서쪽의 신성 로마 제국의 팽창주의 정책에 대처해야 했고, 그 결과 메슈코 1세, 카지미에시 1세 재건왕 또는 브와디스와프 1세 헤르만과 같은 피아스트 통치자들은 조약, 충성 서약 및 제국 오토 왕조와 살리안 왕조와의 혼인 동맹을 통해 폴란드 국가를 보호하려고 노력하면서 복잡한 공존 관계를 맺게 되었다. 보헤미아의 프셰미슬 왕조, 헝가리 아르파드 왕조와 그 후계자인 앙주 가문, 키예프 루스, 후에 튜턴 기사단 국가와 리투아니아 대공국이 강력한 이웃 국가였다.

1138년 볼레스와프 3세 꼬부랑입의 유언 이후 분열 시대가 오면서 피아스트 왕조의 지위는 결정적으로 약화되었다. 거의 150년 동안 폴란드 국가는 여러 공국으로 분열되었고, 피아스트 공작들은 형식적으로 유효한 계승권 원칙에 반하여 소폴란드 장남계승지방의 수도인 크라쿠프의 왕위를 놓고 싸웠다. 메슈코 3세 노인, 브와디스와프 3세 롱레그 또는 레셰크 1세 백색왕과 같은 수많은 공작들이 왕위에 올랐지만, 곧 폐위되었고, 다른 이들이 복위되고 다시 폐위되는 일이 반복되었다. 볼레스와프 3세 꼬부랑입의 장남인 브와디스와프 2세 망명자 공작의 후손인 실레시아 피아스트 왕조의 장남 계열은 별도의 길을 갔고, 14세기 이후로 보헤미아 왕관의 봉신이 되었다.

피아스트 왕조의 초기 폴란드 왕국(960년경-1138년)의 주요 통치자는 다음과 같다:

- 메슈코 1세(960년경 - 992년)

- 보레스와프 1세(992년 - 1025년) (1025년에 왕위에 오름)

- 메슈코 2세(1025년 - 1031년) (1025년 - 1031년까지 왕)

- 베즈프림(1031년 - 1032년)

- 메슈코 2세(1032년 - 1034년) (복위, 공작)

- 카지미에시 1세(1034년(?) - 1058년)

- 보레스와프 2세(1058년 - 1079년) (1076년 - 1079년까지 왕)

- 브와디스와프 1세 헬만(1079년 - 1102년)

- 즈비그니에프(1102년 - 1107년)

- 보레스와프 3세(1102년 - 1138년)

3. 1. 1. 메슈코 1세와 폴란드 건국

피아스트 가문은 폴란인의 부족들을 통합하여 폴란드 국가를 형성하는 데 중요한 역할을 했다. 966년에는 메슈코 1세가 기독교를 수용하였는데, 이는 폴란드의 역사에서 중요한 전환점이었다. 이 사건은 폴란드가 서유럽 문화권에 편입되는 계기가 되었으며, 국가의 기틀을 다지는 데 큰 영향을 미쳤다.3. 1. 2. 볼레스와프 1세 흐로브리

볼레스와프 1세 흐로브리는 폴란드를 992년부터 1025년까지 통치한 왕이다. 그의 통치 기간 동안 폴란드는 크게 영토를 확장하고 국력을 신장시켰다.볼레스와프 1세는 1000년에 그니에즈노 회의를 개최하여 신성 로마 제국의 오토 3세와 우호적인 관계를 맺었다. 이를 통해 폴란드는 신성 로마 제국으로부터 독립적인 지위를 인정받고, 그니에즈노 대교구를 설립하여 종교적인 자율성도 확보했다.

그러나 오토 3세 사후, 신성 로마 제국과의 관계는 악화되었다. 1002년부터 1018년까지 볼레스와프 1세는 신성 로마 제국의 하인리히 2세와 여러 차례 전쟁을 벌였다. 이 전쟁의 결과, 폴란드는 루사티아와 마이센을 획득하는 등 영토를 더욱 확장했다.

볼레스와프 1세는 1025년에 스스로 폴란드의 왕으로 선포하고 대관식을 거행했다. 이는 폴란드가 명실상부한 독립 왕국임을 대내외에 알리는 중요한 사건이었다.

3. 1. 3. 메슈코 2세와 볼레스와프 2세

메슈코 2세 시기에는 왕권이 약화되고 내분이 일어났다. 또한 신성 로마 제국, 보헤미아, 키예프 루스 등과의 갈등이 있었다.볼레스와프 2세 시기에도 이러한 내분과 주변국과의 갈등이 이어졌다.

3. 1. 4. 브와디스와프 1세 헤르만

브와디스와프 1세 헤르만 시기에는 중앙 권력이 약화되고 귀족 세력이 강화되었다.3. 2. 분열 시대 (1138년-1320년)

최초의 "피아스트" 왕조는 아마도 폴란인 출신으로, 940년경 대폴란드 지역의 기에치 요새에 나타났다.[10] 얼마 지나지 않아 그들은 거처를 그니에즈노로 옮겼고, 그곳에서 메슈코 1세 공작이 약 960년부터 ''Civitas Schinesghe''를 통치하였다. 피아스트 왕조는 일시적으로 포메라니아, 보헤미아, 루사티아뿐만 아니라 루테니아의 일부와 오늘날 슬로바키아에 있는 헝가리 스피시 지역도 통치하였다. 통치자는 권력의 위치에 따라 공작 또는 왕이라는 칭호를 사용하였다.

폴란드 군주는 서쪽의 신성 로마 제국의 팽창주의 정책에 대처해야 했고, 그 결과 메슈코 1세, 카지미에시 1세 또는 브와디스와프 1세 헤르만과 같은 피아스트 통치자들은 조약, 충성 서약 및 제국 오토 왕조와 살리안 왕조와의 혼인 동맹을 통해 폴란드 국가를 보호하려고 노력하면서 복잡한 공존 관계를 맺게 되었다. 보헤미아의 프셰미슬 왕조, 헝가리 아르파드 왕조와 그 후계자인 앙주 가문, 키예프 루스, 후에 튜턴 기사단 국가와 리투아니아 대공국이 강력한 이웃 국가였다.

1138년 볼레스와프 3세의 유언 이후 분열 시대가 오면서 피아스트 왕조의 지위는 결정적으로 약화되었다. 거의 150년 동안 폴란드 국가는 여러 공국으로 분열되었고, 피아스트 공작들은 형식적으로 유효한 계승권 원칙에 반하여 소폴란드 장남계승지방의 수도인 크라쿠프의 왕위를 놓고 싸웠다. 메슈코 3세, 브와디스와프 3세 또는 레셰크 1세와 같은 수많은 공작들이 왕위에 올랐지만, 곧 폐위되었고, 다른 이들이 복위되고 다시 폐위되는 일이 반복되었다. 볼레스와프 3세의 장남인 브와디스와프 2세 공작의 후손인 실레시아 피아스트 왕조의 장남 계열은 별도의 길을 갔고, 14세기 이후로 보헤미아 왕관의 봉신이 되었다.

볼레스와프 3세의 유언에 따라 국가는 각 상속자에게 분할되었고, 형제 중 장자가 크라쿠프 지역을 통치하는 동시에 족장이 되었다. 이 장자 상속 제도는 나중에 유지되지 못하고 폐지되었으며, 카지미에시 2세가 선거를 통해 크라쿠프 공작으로 선출되었다.

크라쿠프 공작 목록은 다음과 같다.

- 브와디스와프 2세 (브와디스와프 2세 비그나니에츠/Władysław II Wygnaniecpl, 1138년 - 1146년)

- 볼레슬라프 4세 (볼레스와프 4세 켕지에자비/Bolesław IV Kędzierzawypl, 1146년 - 1173년)

- 메슈코 3세 (미에슈코 3세 스타리/Mieszko III Starypl, 1173년 - 1177년)

- 카지미에시 2세 (카지미에시 2세 스프라비에들리비/Kazimierz II Sprawiedliwypl, 1177년 - 1194년)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1194년 - 1202년) (백공)

- 브와디스와프 3세 (브와디스와프 3세 라스코노기/Władysław III Laskonogipl, 1202년)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1202년 - 1210년)

- 메슈코 4세 (미에슈코 4세 플롱토노기/Mieszko IV Plątonogipl, 1210년 - 1211년)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1211년 - 1227년)

- 브와디스와프 3세 (브와디스와프 3세 라스코노기/Władysław III Laskonogipl, 1227년 - 1229년)

- 콘라트 1세 (콘라트 1세 마조비에츠키/Konrad I Mazowieckipl, 1229년 - 1232년)

- 헨리크 1세 (헨리크 1세 브로다티/Henryk I Brodatypl, 1232년 - 1238년)

- 헨리크 2세 (헨리크 2세 포보주니/Henryk II Pobożnypl, 1238년 - 1241년)

- 콘라트 1세 (콘라트 1세 마조비에츠키/Konrad I Mazowieckipl, 1241년 - 1243년)

- 볼레슬라프 5세 (볼레스와프 5세 프스티들리비/Bolesław V Wstydliwypl, 1243년 - 1279년)

- 레셰크 2세 (레셰크 2세 차르니/Leszek II Czarnypl, 1279년 - 1288년, 흑공)

- 헨리크 4세 (헨리크 4세 프로부스/Henryk IV Probuspl, 1288년 - 1290년)

1370년 폴란드 왕가와 피아스트 왕조의 차남 계열이 멸망한 후, 폴란드 왕위는 고 카지미에르 왕의 누이인 엘리자베타 피아스트의 아들인 앙주 왕 헝가리의 루이 1세에게 넘어갔다. 마조비에의 피아스트 왕조는 1526년 야누시 3세 공작의 사망으로 멸망했다. 실레시아 피아스트 왕조의 마지막 통치 공작은 1675년 사망한 레그니차의 게오르그 빌헬름이었다. 그의 삼촌인 레그니차의 아우구스트 백작이 마지막 남성 피아스트로 1679년 사망했다. 마지막 합법적인 상속녀인 레그니차-브리에그의 카롤리나 공녀는 1707년 사망하여 트제브니차 수도원에 묻혔다. 그럼에도 불구하고 실레시아 공작인 치에신의 아담 벤체슬라스(1574-1617)의 사생아 후손들과 같은 수많은 가문들이 그들의 계보를 이 왕조와 연결하고 있다.

3. 2. 1. 볼레스와프 3세의 유언과 분열

볼레슬라프 3세의 유언장에 따라 폴란드는 각 상속자에게 분할되었고, 형제 중 장자가 크라쿠프 지역을 통치하는 동시에 족장이 되었다. 이 장자 상속 제도는 나중에 유지되지 못하고 폐지되었으며, 카지미에시 2세가 선거를 통해 크라쿠프 공작으로 선출되었다.크라쿠프 공작 목록은 다음과 같다.

- 브와디스와프 2세 (브와디스와프 2세 비그나니에츠/Władysław II Wygnaniecpl, 1138년 - 1146년)

- 볼레슬라프 4세 (볼레스와프 4세 켕지에자비/Bolesław IV Kędzierzawypl, 1146년 - 1173년)

- 메슈코 3세 (미에슈코 3세 스타리/Mieszko III Starypl, 1173년 - 1177년)

- 카지미에시 2세 (카지미에시 2세 스프라비에들리비/Kazimierz II Sprawiedliwypl, 1177년 - 1194년)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1194년 - 1202년) (백공)

- 브와디스와프 3세 (브와디스와프 3세 라스코노기/Władysław III Laskonogipl, 1202년)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1202년 - 1210년)

- 메슈코 4세 (미에슈코 4세 플롱토노기/Mieszko IV Plątonogipl, 1210년 - 1211년)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1211년 - 1227년)

- 브와디스와프 3세 (브와디스와프 3세 라스코노기/Władysław III Laskonogipl, 1227년 - 1229년)

- 콘라트 1세 (콘라트 1세 마조비에츠키/Konrad I Mazowieckipl, 1229년 - 1232년)

- 헨리크 1세 (헨리크 1세 브로다티/Henryk I Brodatypl, 1232년 - 1238년)

- 헨리크 2세 (헨리크 2세 포보주니/Henryk II Pobożnypl, 1238년 - 1241년)

- 콘라트 1세 (콘라트 1세 마조비에츠키/Konrad I Mazowieckipl, 1241년 - 1243년)

- 볼레슬라프 5세 (볼레스와프 5세 프스티들리비/Bolesław V Wstydliwypl, 1243년 - 1279년)

- 레셰크 2세 (레셰크 2세 차르니/Leszek II Czarnypl, 1279년 - 1288년, 흑공)

- 헨리크 4세 (헨리크 4세 프로부스/Henryk IV Probuspl, 1288년 - 1290년)

3. 2. 2. 주요 공작들의 통치

볼레슬라프 3세의 유언장에 따라 국가는 각 상속자에게 분할되었고, 형제 중 장자가 크라쿠프 지역을 통치하는 동시에 족장이 되었다. 이 장자 상속 제도는 나중에 유지되지 못하고 폐지되었으며, 카지미에시 2세가 선거를 통해 크라쿠프 공작으로 선출되었다.- 브와디스와프 2세 (브와디스와프 2세 뷔그나니에츠/Władysław II Wygnaniecpl, 1138년 - 1146년) (크라쿠프 공작)

- 볼레슬라프 4세 (볼레스와프 4세 켕지에르자비/Bolesław IV Kędzierzawypl, 1146년 - 1173년) (크라쿠프 공작)

- 메슈코 3세 (메슈코 3세 스타리/Mieszko III Starypl, 1173년 - 1177년) (크라쿠프 공작)

- 카지미에시 2세 (카지미에시 2세 스프라비에들리비/Kazimierz II Sprawiedliwypl, 1177년 - 1194년) (크라쿠프 공작)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1194년 - 1202년) (크라쿠프 공작, 백공)

- 브와디스와프 3세 (브와디스와프 3세 라스코노기/Władysław III Laskonogipl, 1202년)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1202년 - 1210년) (크라쿠프 공작)

- 메슈코 4세 (메슈코 1세 프롱트노기/Mieszko IV Plątonogipl, 1210년 - 1211년)

- 레셰크 1세 (레셰크 1세 비아위/Leszek Białypl, 1211년 - 1227년)

- 브와디스와프 3세 (브와디스와프 3세 라스코노기/Władysław III Laskonogipl, 1227년 - 1229년)

- 콘라트 1세 (콘라트 1세 마조비에츠키/Konrad I Mazowieckipl, 1229년 - 1232년)

- 헨리크 1세 (헨리크 1세 브로다티/Henryk I Brodatypl, 1232년 - 1238년) (크라쿠프 공작)

- 헨리크 2세 (헨리크 2세 포보즈니/Henryk II Pobożnypl, 1238년 - 1241년) (크라쿠프 공작)

- 콘라트 1세 (콘라트 1세 마조비에츠키/Konrad I Mazowieckipl, 1241년 - 1243년)

- 볼레슬라프 5세 (볼레스와프 5세 스티들리비/Bolesław V Wstydliwypl, 1243년 - 1279년) (크라쿠프 공작)

- 레셰크 2세 (레셰크 2세 차르니/Leszek II Czarnypl, 1279년 - 1288년, 흑공)

- 헨리크 4세 (헨리크 4세 프로부스/Henryk IV Probuspl, 1288년 - 1290년) (크라쿠프 공작)

3. 2. 3. 몽골의 침입과 영향 (1241년)

1241년 몽골의 침입은 폴란드 사회에 큰 영향을 미쳤다. 레그니차 전투에서 폴란드군은 헨리크 2세의 지휘 아래 몽골군과 맞서 싸웠으나 패배하고, 헨리크 2세는 전사했다. 이 전투는 폴란드의 분열을 심화시키고 사회, 경제, 정치적 변화를 가져왔다.3. 3. 폴란드 왕국의 재통합 (1320년-1370년)

브와디스와프 1세 (Władysław I Łokietek, 1306년 - 1333년)는 크라쿠프 공작(1305년 - 1320년)이자 폴란드 왕(1320년 - 1333년)이었다. 1320년 폴란드 왕국의 왕으로 즉위하면서, 1138년 볼레스와프 3세 꼬부랑입의 유언 이후 분열되었던 폴란드를 재통일 하는데 성공한다. 그러나 그의 통치 기간 동안 튜턴 기사단과의 갈등이 심화되기도 하였다.[10]카지미에시 3세(Kazimierz III Wielki, 1333년 - 1370년)는 브와디스와프 1세의 아들로, 아버지의 뒤를 이어 폴란드를 통치했다. 그는 내정 개혁과 법전 편찬, 영토 확장과 경제 발전을 이루었으며, 크라쿠프 대학을 설립(1364년)하여 학문을 진흥시켰다. 그러나 귀족 세력과의 타협으로 농노제를 강화하기도 했다. 카지미에시 3세 사후, 폴란드 왕위는 그의 조카이자 헝가리의 왕인 헝가리의 루이 1세에게 넘어갔다.

3. 3. 1. 브와디스와프 1세 워키에테크

브와디스와프 1세 (Władysław I Łokietek, 1306년 - 1333년)는 크라쿠프 공작(1305년 - 1320년)이자 폴란드 왕(1320년 - 1333년)이었다. 그는 분열되었던 폴란드를 재통일하고 왕국을 재건하는 데 중요한 역할을 하였다. 그러나 그의 통치 기간 동안 튜턴 기사단과의 갈등이 심화되기도 하였다.3. 3. 2. 카지미에시 3세 대왕

카지미에시 3세(카지미에시 3세 비엘키/Kazimierz III Wielkipl, 1333년 - 1370년)는 내정 개혁과 법전 편찬, 영토 확장과 경제 발전을 이루었으며, 크라쿠프 대학을 설립(1364년)하여 학문을 진흥시켰다. 그러나 귀족 세력과의 타협으로 농노제를 강화하기도 했다.3. 4. 왕조의 쇠퇴와 단절

최초의 "피아스트" 왕조는 폴란인 출신으로, 940년경 대폴란드 지역의 기에치 요새에 나타났다.[10] 이들은 그니에즈노로 거처를 옮겨 Civitas Schinesghe를 통치하였다. 피아스트 왕조는 포메라니아, 보헤미아, 루사티아, 루테니아, 슬로바키아의 스피시 지역도 통치하였다. 통치자는 공작 또는 왕이라는 칭호를 사용하였다.

폴란드 군주는 서쪽의 신성 로마 제국의 팽창주의 정책에 대처해야 했고, 오토 왕조와 살리안 왕조와의 혼인 동맹을 통해 폴란드 국가를 보호하려 했다. 프셰미슬 왕조, 아르파드 왕조와 그 후계자인 앙주 가문, 키예프 루스, 튜턴 기사단 국가와 리투아니아 대공국이 강력한 이웃 국가였다.

1138년 볼레스와프 3세 꼬부랑입의 유언 이후 분열 시대가 오면서 피아스트 왕조의 지위는 약화되었다. 폴란드 국가는 여러 공국으로 분열되었고, 피아스트 공작들은 크라쿠프의 왕위를 놓고 싸웠다. 메슈코 3세 노인, 브와디스와프 3세 롱레그 또는 레셰크 1세 백색왕과 같은 공작들이 왕위에 올랐지만, 곧 폐위되었다. 브와디스와프 2세 망명자 공작의 후손인 실레시아 피아스트 왕조는 별도의 길을 갔고, 14세기 이후로 보헤미아 왕관의 봉신이 되었다.

1370년 폴란드 왕가와 피아스트 왕조의 차남 계열이 멸망한 후, 폴란드 왕위는 헝가리의 루이 1세에게 넘어갔다. 마조비에의 피아스트 왕조는 1526년 야누시 3세 공작의 사망으로 멸망했다. 실레시아 피아스트 왕조의 마지막 통치 공작은 1675년 사망한 레그니차의 게오르그 빌헬름이었다. 그의 삼촌인 레그니차의 아우구스트 백작이 마지막 남성 피아스트로 1679년 사망했다. 마지막 합법적인 상속녀인 레그니차-브리에그의 카롤리나 공녀는 1707년 사망하여 트제브니차 수도원에 묻혔다.

4. 피아스트 왕가의 분가

4. 1. 실레시아 피아스트 왕가

4. 2. 마조프셰 피아스트 왕가

4. 3. 대폴란드 피아스트 왕가

4. 4. 쿠야비아 피아스트 왕가

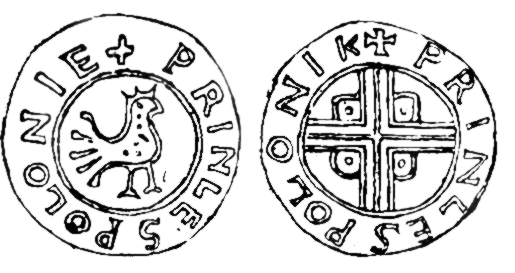

5. 문장

프셰미스와프 2세는 1295년경부터 흰색 독수리를 문장으로 사용했으며, 이는 피아스트 문장 또는 피아스트 독수리로 불리게 되었다.[11][12] 14세기 실레시아 피아스트 왕가는 초승달로 변형된 독수리를 사용했는데, 이것이 실레시아 공국의 문장이 되었다.

6. 피아스트 왕조의 유산

7. 피아스트 왕조의 통치자

초시치스코는 7세기에 폴란드 부족을 다스린 전설적인 인물이다. 피아스트 콜로지에이는 초시치스코의 아들이자 피아스트 왕조의 창시자로, 8세기에 폴란드족을 다스렸다. 지에모비트는 피아스트 대장장이와 르제피하의 아들로, 9세기에 폴란드족을 다스린 준전설적인 통치자이다. 지에모비트의 아들인 레스텍은 9세기에서 10세기경에 폴란드족을 다스렸다. 레스텍의 아들인 지에모미스우는 10세기에 폴란드족을 다스린 준전설적인 통치자이다.

7. 1. 전설적 통치자

초시치스코는 7세기에 폴란드 부족을 다스린 전설적인 인물이다. 피아스트 콜로지에이는 초시치스코의 아들이자 피아스트 왕조의 창시자로, 8세기에 폴란드족을 다스렸다. 지에모비트는 피아스트 대장장이와 르제피하의 아들로, 9세기에 폴란드족을 다스린 준전설적인 통치자이다. 지에모비트의 아들인 레스텍은 9세기에서 10세기경에 폴란드족을 다스렸다. 레스텍의 아들인 지에모미스우는 10세기에 폴란드족을 다스린 준전설적인 통치자이다.7. 2. 폴란드 공작 및 국왕

메슈코 1세는 시에모이스우의 아들이자 최초의 기독교 군주로, 960년경부터 992년까지 폴란드의 공작이었다. 볼레스와프 1세 흐로브리는 메슈코 1세와 보헤미아의 도브라바의 아들로, 992년부터 1025년까지 공작이었다가 1025년에 최초로 폴란드 국왕으로 즉위했다. 메슈코 2세 람베르트는 볼레스와프 1세와 루사티아의 에밀다의 아들로, 1025년부터 1031년까지 왕위에 있었다. 이후 베즈프림이 1031년부터 1032년까지 통치했고, 메슈코 2세가 1032년에 복위하여 1034년까지 공작으로 통치했다.카지미에시 1세는 메슈코 2세와 로타링기아의 리케자의 아들로, 1039년부터 1058년까지 폴란드를 통치했다. 볼레스와프 2세는 카지미에시 1세와 키예프의 마리아 도브로네가의 아들로, 1058년부터 1076년까지 공작으로, 1076년부터 1079년까지 국왕으로 재위했다. 브와디스와프 1세 헤르만은 카지미에시 1세와 마리아 도브로네가의 아들로, 1079년부터 1102년까지 공작으로 통치했다.

즈비그니에프는 브와디스와프 1세와 프라우드지츠의 프셰츨라바의 아들(논란의 여지가 있음)로, 1102년부터 1107년까지 폴란드를 통치했다. 볼레스와프 3세는 브와디스와프 1세와 보헤미아의 유디트의 아들로, 1107년부터 1138년까지 통치했으며, 장자 상속 원칙을 도입했다.

7. 3. 분열 시대의 대공

볼레슬라프 3세의 유언장에 따라 폴란드는 여러 공작령으로 분할되었고, 그 중 장자는 크라쿠프 지역을 통치하며 대공(최고 공작)의 지위를 가졌다. 그러나 이 장자 상속 제도는 유지되지 못하고 폐지되었으며, 카지미에시 2세는 선거를 통해 크라쿠프 공작으로 선출되었다.브와디스와프 2세 (브와디스와프 2세 망명자/Władysław II Wygnaniecpl)는 1138년부터 1146년까지 대공으로 재위했다. 그는 보레스와프 3세와 키예프의 즈비스와바의 아들이었으며, 실레시아 공작을 겸했다. 그러나 그는 형제들에게 추방되었다.

보레스와프 4세 곱슬머리 (보레스와프 4세/Bolesław Kędzierzawypl)는 1146년부터 1173년까지 대공으로 재위했다. 그는 보레스와프 3세와 베르크의 살로메아의 아들이었으며, 마조비에 공작을 겸했다.

메슈코 3세 장로 (메슈코 3세/Mieszko III Starypl)는 1173년부터 1177년까지, 그리고 1190년, 1198년부터 1199년, 1199년부터 1202년까지 여러 차례 대공으로 재위했다. 그는 보레스와프 3세와 살로메아의 아들이었으며, 대폴란드 공작을 겸했다.

카지미에시 2세 공정왕 (카지미에시 2세/Kazimierz II Sprawiedliwypl)는 1177년부터 1190년까지, 그리고 1190년부터 1194년까지 대공으로 재위했다. 그는 보레스와프 3세와 살로메아의 아들이었으며, 비실리차와 산도미에시 공작을 겸했다.

레셰크 1세 백색 (레셰크 1세/Leszek Białypl)는 1194년부터 1198년까지, 1199년, 1202년부터 1210년까지, 1211년부터 1225년까지, 그리고 1225년부터 1227년까지 여러 차례 대공으로 재위했다. 그는 카지미에시 2세와 즈노이모의 헬레나의 아들이었으며, 산도미에시 공작을 겸했다. 그는 암살되었다.

브와디스와프 3세 긴다리 (브와디스와프 3세/Władysław III Laskonogipl)는 1202년과 1227년부터 1229년까지 대공으로 재위했다. 그는 메슈코 3세와 키예프의 에우독시아의 아들이었으며, 대폴란드 공작을 겸했다.

메슈코 4세 얽힌발 (메슈코 4세/Mieszko I Plątonogipl)는 1210년부터 1211년까지 대공으로 재위했다. 그는 브와디스와프 2세와 바벤베르크의 아그네스의 아들이었으며, 실레시아 공작을 겸했다.

콘라트 1세 마조비에츠키 (콘라트 1세/Konrad I Mazowieckipl)는 1229년부터 1232년까지, 그리고 1241년부터 1243년까지 대공으로 재위했다. 그는 카지미에시 2세와 즈노이모의 헬레나의 아들이었으며, 마조비에 공작을 겸했다.

헨리크 1세 수염 (헨리크 1세/Henryk I Brodatypl)는 1225년과 1232년부터 1238년까지 대공으로 재위했다. 그는 브와디스와프 2세의 손자이자, 보레스와프 1세 긴키와 크리스티나의 아들이었으며, 실레시아 공작을 겸했다.

헨리크 2세 경건왕 (헨리크 2세/Henryk II Pobożnypl)는 1238년부터 1241년까지 대공으로 재위했다. 그는 헨리크 1세와 안데흐스의 헤드비히 (실레시아의 성 헤드비히)의 아들이었으며, 브로츠와프와 대폴란드 공작을 겸했다. 그는 레그니차 전투에서 전사했다.

보레스와프 2세 뿔 (보레스와프 2세/Bolesław II Rogatkapl)는 1241년에 잠시 대공으로 재위했다. 그는 헨리크 2세와 보헤미아의 안나의 아들이었으며, 실레시아 공작을 겸했다.

보레스와프 5세 정숙왕 (보레스와프 5세/Bolesław Wstydliwypl)는 1243년부터 1279년까지 대공으로 재위했다. 그는 레셰크 백색왕과 루츠크의 그쥐미슬라바의 아들이었다.

레셰크 2세 흑색 (레셰크 2세/Leszek Czarnypl)는 1279년부터 1288년까지 대공으로 재위했다. 그는 콘라트 1세의 외손자이자 헨리크 2세의 외손자였으며, 쿠야비아의 카지미에시 1세와 브로츠와프의 콘스탄체의 아들이었다.

보레스와프 2세 마조비에츠키 (프워츠크의 보레스와프 2세/Bolesław II of Masoviapl)는 1288년과 1289년에 잠시 대공으로 재위했다. 그는 콘라트 1세의 손자였으며, 마조비에 공작이었다.

헨리크 4세 프로부스 (헨리크 4세/Henryk IV Prawypl)는 1288년부터 1289년까지, 그리고 1289년부터 1290년까지 대공으로 재위했다. 그는 헨리크 2세의 외손자이자 콘라트 1세의 외손자였으며, 헨리크 3세 백색왕과 마조비에의 유디타의 아들이었고, 하부 실레시아 공작이었다.

브와디스와프 1세 엘보우-하이 (브와디스와프 1세/Władysław I Łokietekpl)는 1289년에 잠시 대공으로 재위했다. 그는 콘라트 1세의 손자였으며, 쿠야비아의 카지미에시 1세와 오폴레의 에우프로시네의 아들이었다.

7. 4. 재통합된 폴란드 왕국의 국왕

브와디스와프 1세 워키에테크(1261년 – 1333년 3월 2일)는 1320년부터 1333년까지 폴란드 왕국을 통치했다. 폴란드 왕국을 재건하고 재통일하였다.카지미에시 3세 비엘키(1310년 4월 30일 – 1370년 11월 5일)는 1333년부터 1370년까지 폴란드를 통치했으며, 엘르보크의 블와디스와프 1세와 칼리시의 야드비가의 아들이다. 그는 가장 위대한 폴란드 군주 중 한 명으로 여겨진다.

8. 피아스트 가문의 여성

피아스트 가문의 여성들은 폴란드와 유럽 정치에 중요한 영향을 미쳤다.

- 슈비엥토스와바: 폴란드의 메슈코 1세의 딸로 추정되며, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 잉글랜드의 왕비였고, 크누트 대왕의 어머니였다.

- 폴란드의 슈비엥토스와바: 카지미에시 1세 복원왕의 딸로, 보헤미아 왕비였다.

- 리체자: 볼레스와프 3세 꼬부랑입의 딸로, 스웨덴 왕비였으며, 덴마크의 카누트 5세와 민스크의 소피아의 어머니였다.

- 리체자: 블라디스와프 2세 망명왕의 딸로, 레온, 갈리시아, 카스티야의 왕비이자 스페인 여왕이었다.

- 폴란드의 살로메아: 레셰크 1세 흰손의 딸로, 할리치 왕비였다.

- 쿠야비아의 페넨나: 쿠야비아의 지에모이스와우의 딸로, 헝가리 왕비였다.

- 엘리자베트 리체자: 프셰미슈 2세의 딸로, 폴란드와 보헤미아의 왕비였다.

- 치에신의 비올라: 치에신 공작 메슈코 1세의 딸로, 헝가리, 보헤미아, 폴란드의 왕비였다.

- 비톰의 마리아: 비톰의 카지미에시의 딸로, 헝가리 왕비였다.

- 실레지아의 베아트리체: 엄격한 볼코 1세의 딸로, 로마 왕국의 왕비였다.

- 칼리시의 헤드비히: 경건한 볼레스와프의 딸로, 폴란드 왕비였으며, 카지미에시 3세 벨리키와 엘리자베트의 어머니였다.

- 엘리자베트: 엘보우-하이 블라디스와프 1세의 딸로, 헝가리 왕비였으며, 헝가리의 루이 1세와 헝가리의 찰스 1세의 어머니였다.

- 슈비드니차의 안나: 슈비드니차 공작 헨리 2세의 딸로, 독일 왕비, 보헤미아 왕비, 신성 로마 제국 황후였으며, 보헤미아의 벤체슬라스 4세의 어머니였다.

- 사간의 헤드비히: 철의 헨리 5세의 딸로, 폴란드 왕비였다.

9. 피아스트 가계도

10. 한국의 역사와의 비교 (별도 항목)

참조

[1]

서적

Heraldic Studies

Lwów

[2]

서적

Rodowód książąt pomorskich

Książnica Pomorska

[3]

웹사이트

FamilyTreeDNA – Genetic Testing for Ancestry, Family History & Genealogy

https://www.familytr[...]

2019-06-22

[4]

서적

Northern Europe: International Dictionary of Historic Places

https://books.google[...]

Routledge

2013-10-28

[5]

서적

Ulwencreutz's the Royal Families in Europe

https://books.google[...]

Lulu.com

2013

[6]

백과사전

Encyklopedia Powszechna PWN

Warsaw

[7]

백과사전

Piast Dynasty

http://www.britannic[...]

2011-03-30

[8]

서적

Historia państwa i prawa Polski do roku 1795: Bardach, J. Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku

https://books.google[...]

Państwowe Wydawn. Naukowe

[9]

서적

Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu

https://books.google[...]

Państwowe Wydawn. Naukowe

[10]

웹사이트

Gniezno czy Giecz, czyli skąd pochodzi dynastia?

https://www.historia[...]

2019-06-22

[11]

웹사이트

Poland Today » White eagle regains its crown

https://poland-today[...]

2019-05-09

[12]

웹사이트

Półksiężyc, orzeł, lew i smok. Uwagi o godłach napieczętnych Piastów

http://histmag.org/?[...]

2019-03

[13]

백과사전

Encyklopedia Powszechna PWN

Warsaw

[14]

웹인용

Piast Dynasty

http://www.britannic[...]

2011-03-30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com