비신화화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

비신화화는 성서에 나타난 신화적 요소를 제거하고, 그 본질적인 의미를 실존적으로 해석하려는 시도를 의미한다. 스피노자는 성경의 내용을 자연법칙에 어긋나는 경우 비유나 알레고리로 해석해야 한다고 주장하며, 칸트는 신약성경이 이성적 종교를 따르도록 가르치며 율법주의적 해석을 거부한다고 보았다. 한스 요나스는 영지주의 신화의 비신화화를 연구했으며, 루돌프 불트만은 신약성서의 신화적 세계관을 현대적으로 재해석하여 복음의 핵심 메시지를 전달하고자 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 해석원리 - 성경 해석원리 개요

성경 해석원리 개요는 종교 경전, 법률, 정부, 문학 등 다양한 텍스트를 해석하는 원리와 방법을 포괄적으로 설명하며, 텍스트의 의미를 다층적으로 분석하여 전달하고자 하는 바를 이해하는 것을 목표로 한다. - 신화학 - 운명

운명은 개인이나 집단에 영향을 주는 사건의 속성을 결정하는 힘으로 이해되며, 숙명과는 달리 노력으로 바뀔 수 있고, 다양한 문화와 철학에서 논의되어 온 핵심 개념이다. - 신화학 - 황금시대

황금시대는 신화, 역사, 대중문화에서 이상적인 번영과 평화의 시기를 의미하며, 신화에서는 근심 없는 삶을, 역사에서는 특정 문화의 번성기를, 대중문화에서는 전성기나 초기 상태를 비유적으로 나타낸다. - 역사철학 - 역사철학강의

《역사철학강의》는 헤겔이 세계사를 이성의 발전 과정으로 보고 강의한 내용을 담은 책으로, 역사 발전 단계, 신정론적 관점, 자유의 발전, 역사 고찰 방법, 세계사적 개인, 국가, 민족 정신 등을 다루며 세계사를 정신이 자유를 획득해가는 과정으로 해석한다. - 역사철학 - 지각 (심리학)

지각은 감각 기관을 통해 수집된 정보를 뇌에서 처리하여 외부 환경의 사물에 대한 전체상을 형성하는 과정이며, 경험, 동기 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는다.

2. 스피노자의 성경 해석

스피노자는 17세기 네덜란드의 철학자로서, 1677년 저서 《신학-정치 논고》에서 성경 해석에 대한 합리적이고 비판적인 접근 방식을 제시했다. 스피노자는 성경에 기록된 사건 중 자연법칙과 일치하지 않는 것은 신뢰할 수 없는 증언이거나 알레고리적으로 표현한 것이라고 보았다. 그는 대중이 "자연의 작용에 대해 완전히 무지하기" 때문에[3] 설명할 수 없는 자연 현상을 기적으로 해석하는 경향이 있다고 보았다. 성경은 "대중의 상상력"을 자극하여 "대중의 마음에 경건함을 심어주는 것"을 목표로 한다.[5]

2. 1. 스피노자의 자연주의적 관점

스피노자는 1677년 저서 《신학-정치 논고》에서 성경에 기록된 사건 중 자연법칙과 일치하지 않는 것은 신뢰할 수 없는 증언이거나 도덕적 가르침을 비유적으로 또는 알레고리적으로 표현한 것이라고 주장한다. 그는 대중이 "자연의 작용에 대해 완전히 무지하기" 때문에[3] 설명할 수 없는 자연 현상을 기적으로 해석하는 경향이 있으며, 이러한 "무지를 표현하는 우스꽝스러운 방식"[4]은 종종 성경에도 나타난다고 보았다. 스피노자는 성경이 자연적 원인에 따라 사건을 설명하는 것이 아니라 "대중의 상상력"을 자극하여 "대중의 마음에 경건함을 심어주는 것"을 목표로 한다고 주장한다.[5]

그러므로 성경은 신과 사건에 대해 부정확하게 말하는데, 그 목적은 이성을 설득하는 것이 아니라 상상력을 사로잡고 붙잡는 데 있기 때문이다. 만약 성경이 정치 역사가의 방식으로 제국의 멸망을 묘사했다면, 대중은 동요하지 않았을 것이다.[6]

스피노자는 성경을 올바르게 해석하려면 고대인들의 견해와 판단을 이해하고 일반적인 "유대인의 구절과 비유"를 배워야 하며,[7] 그렇지 않으면 "실제 사건과 상징적이고 상상적인 사건을 혼동"하기 쉽다고 경고한다.[8]

많은 것들이 성경에 실제 사건으로 기록되어 있고 실제라고 믿어졌지만, 사실은 상징적이고 상상적인 것뿐이었다.[9]

2. 2. 성경 해석의 원리

스피노자는 1677년 저서 《신학-정치 논고》에서 성경 해석 원리를 제시했다. 그는 성경에 기록된 사건 중 자연법칙과 일치하지 않는 것은 신뢰할 수 없거나, 도덕적 가르침을 비유적으로 표현한 것이라고 주장했다. 일반 대중은 "자연의 작용에 대해 완전히 무지하기" 때문에[3] 설명할 수 없는 자연 현상을 기적으로 해석하는 경향이 있으며, 이러한 "무지를 표현하는 우스꽝스러운 방식"[4]이 성경에도 나타난다고 보았다. 스피노자는 성경이 자연적 원인에 따라 사건을 설명하기보다는 "대중의 상상력"을 자극하여 "대중의 마음에 경건함을 심어주는 것"을 목표로 한다고 설명했다.[5]스피노자는 성경이 이성을 설득하는 것이 아니라 상상력을 자극하기 때문에, 신과 사건에 대해 부정확하게 묘사한다고 주장하며, "만약 성경이 정치 역사가의 방식으로 제국의 멸망을 묘사했다면, 대중은 동요하지 않았을 것이다."라고 말했다.[6]

그는 성경을 올바르게 해석하려면 고대인들의 견해와 판단을 이해하고 "유대인의 구절과 비유"를 배워야 한다고 강조했다.[7] 그렇지 않으면 "실제 사건과 상징적이고 상상적인 사건을 혼동"하기 쉬우며,[8] "많은 것들이 성경에 실제 사건으로 기록되어 있고 실제라고 믿어졌지만, 사실은 상징적이고 상상적인 것뿐"이라고 지적했다.[9]

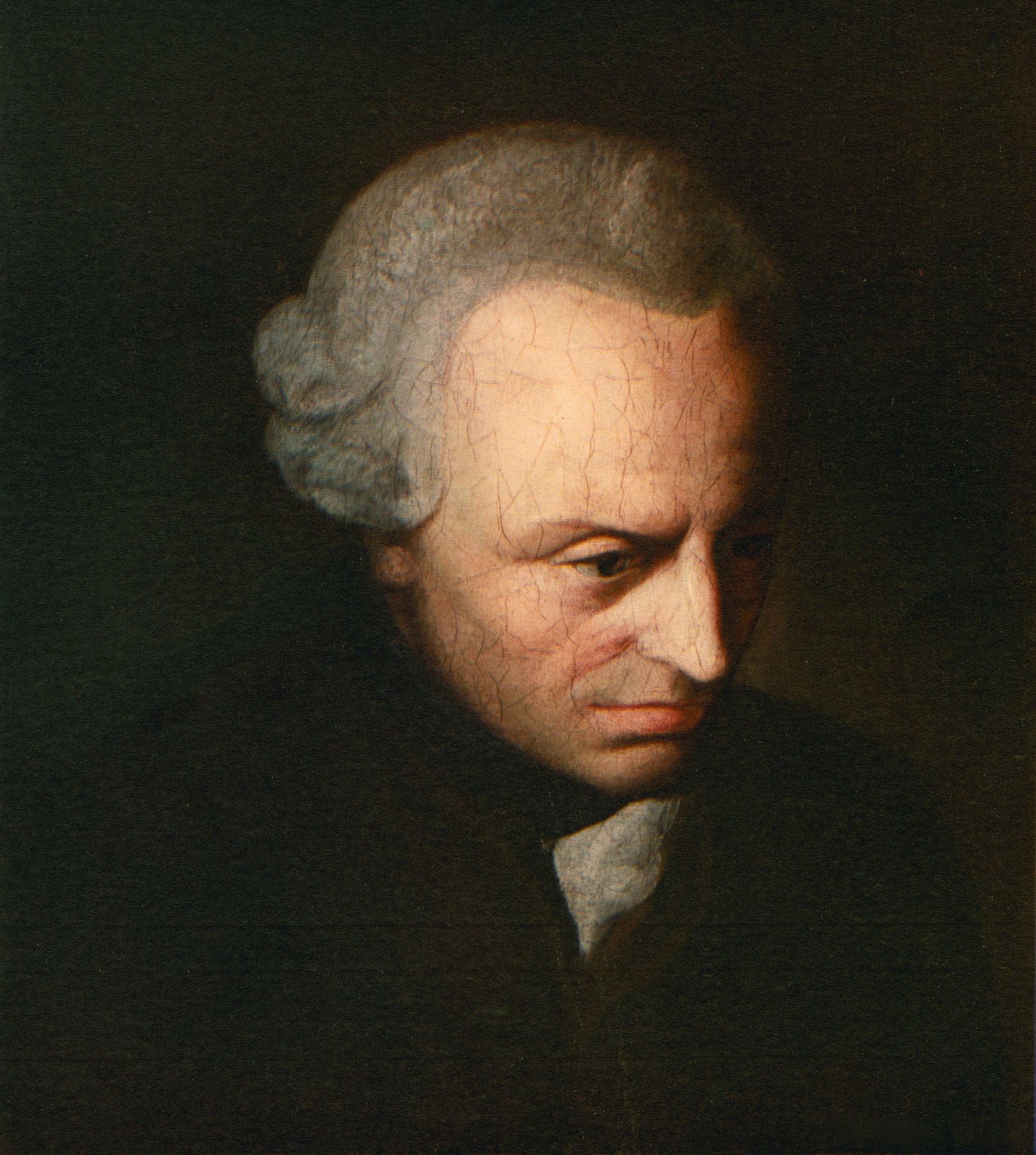

3. 칸트의 이성 종교

이마누엘 칸트는 1793년 저서 ''순수 이성의 한계 내의 종교''에서 신약성경이 "성경 연구가 아닌 순수한 이성의 종교가 법의 해석자가 되어야 한다"는 해석학적 전략을 가르친다고 주장한다.[10] 칸트는 바리새인들이 구약성경을 법적 종교로 해석했다고 이해했으며, 신약성경은 법적 종교를 모든 의무를 하나의 보편적 규칙인 "네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라"로 통합하는 "도덕적 종교"로 대체하려 한다고 주장한다.[12]

칸트는 선행 외에, 사람이 하나님을 기쁘게 하기 위해 할 수 있다고 생각하는 모든 것은 단순한 종교적 망상에 불과하다고 보았다.[13] 칸트는 이러한 망상들은 신약성경이 요구하는 합리적인 종교를 충족하기 위해 버려져야 한다고 주장한다.

3. 1. 칸트의 도덕 종교론

이마누엘 칸트는 1793년 저서 ''순수 이성의 한계 내의 종교''에서 신약성경이 "성경 연구가 아닌 순수한 이성의 종교가 법의 해석자가 되어야 한다"는 해석학적 전략을 가르친다고 주장한다.[10] 칸트는 바리새인들이 구약성경을 율법주의적 종교로 해석했다고 이해했으며, 신약성경은 율법주의적 종교를 모든 의무를 하나의 보편적 규칙인 "네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라"로 통합하는 "도덕적 종교"로 대체하려 한다고 주장한다.[12]

칸트에 따르면, 예수는 외적인 시민적 또는 법적인 교회적 의무 준수가 아니라, 오직 마음의 순수한 도덕적 성향만이 사람을 하나님께 기쁘게 할 수 있다고 주장한다(마태 5:20-48). 이웃에게 행한 해는 신성한 예배 행위가 아니라 이웃 자신에게 만족을 줌으로써만 회복될 수 있다(마태 5:24). 이처럼 그는 유대 율법에 완전히 정의를 실현하려 한다고 말한다(마태 5:17).[11]

칸트는 선행 외에, 사람이 하나님을 기쁘게 하기 위해 할 수 있다고 생각하는 모든 것은 단순한 종교적 망상에 불과하다고 보았다.[13] 칸트는 이러한 망상들은 신약성경이 요구하는 합리적인 종교를 충족하기 위해 버려져야 한다고 주장한다.

3. 2. 칸트의 비신화화적 해석

이마누엘 칸트는 1793년 저서 ''순수 이성의 한계 내의 종교''에서 신약성경이 "성경 연구가 아닌 순수한 이성의 종교가 법의 해석자가 되어야 한다"는 해석학적 전략을 가르친다고 주장한다.[10] 칸트는 바리새인들이 구약성경을 법적 종교로 해석했다고 이해했으며, 신약성경은 법적 종교를 모든 의무를 하나의 보편적 규칙인 "네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라"로 통합하는 "도덕적 종교"로 대체하려 한다고 주장한다.[12]

칸트에 따르면, 예수는 외적인 의무 준수가 아니라 마음의 순수한 도덕적 성향만이 하나님을 기쁘게 할 수 있다고 가르쳤다. 이웃에게 해를 끼친 경우, 신성한 예배 행위가 아니라 이웃에게 만족을 줌으로써 회복될 수 있다고 보았다. 따라서 예수는 유대 율법에 정의를 실현하려 했으며, 성경 연구가 아닌 순수한 이성의 종교가 법의 해석자가 되어야 한다고 주장했다.[11]

칸트는 "선행 외에, 사람이 하나님을 기쁘게 하기 위해 할 수 있다고 생각하는 모든 것은 단순한 종교적 망상에 불과하다"고 말한다.[13] 이러한 망상들은 신약성경이 요구하는 합리적인 종교를 충족하기 위해 버려져야 한다고 주장한다.

4. 한스 요나스의 영지주의 분석

한스 요나스는 20세기 독일 출신의 유대인 철학자로, 마르틴 하이데거와 루돌프 불트만의 지도를 받아 영지주의 연구를 진행했으며, 영지주의 신화의 비신화화 개념을 발전시켰다.[14][15]

4. 1. 영지주의 신화의 실존적 해석

한스 요나스(1903년-1993년)는 독일 출신의 유대인 철학자였으며, 마르틴 하이데거와 루돌프 불트만의 지도를 받아 연구했다.[14][15] 1929년, 영지주의 개념을 주제로 한 논문으로 졸업했는데, 이 논문은 영지주의 신화의 비신화화에 크게 기반을 두고 있었다. 그는 자신의 논문을 두 권으로 개정하여 출판했다. 첫 번째 권인 ''Gnosis und spätantiker Geist I: Die mythologische Gnosis''(''영지주의와 후기 고대 정신 I: 신화적 영지주의'')는 1934년에 출판되었으며, 영지주의 현상에 대한 요나스의 현상학적 분석을 비교적 직접적으로 적용하는 데 초점을 맞추었다. 제2차 세계 대전으로 인해, 이론 부분은 1954년 말에 ''Gnosis und spätantiker Geist II: Von der Mythologie zur mystischen Philosophie''(''신화에서 신비 철학으로'')로 출판되었다. 따라서 요나스의 비신화화에 대한 기여는 1929년부터 소수의 학자들(불트만과 요나스의 개인적인 친구인 숄렘 포함)에게는 이용 가능했지만, 1930년대 후반과 1940년대 초반에 그들의 중요한 작품보다 늦게 출판되었다.4. 2. 요나스의 비신화화 방법론

한스 요나스(1903년-1993년)는 독일 출신의 유대인 철학자로, 마르틴 하이데거와 루돌프 불트만의 지도를 받아 연구를 진행했다. 1929년 영지주의 개념을 주제로 한 논문으로 졸업했으며, 이 논문은 영지주의 신화의 비신화화에 크게 기반을 두고 있다.[14][15]그는 자신의 논문을 두 권으로 개정하여 출판했다. 첫 번째 권인 ''Gnosis und spätantiker Geist I: Die mythologische Gnosis''(''영지주의와 후기 고대 정신 I: 신화적 영지주의'')는 1934년에 출판되었으며, 영지주의 현상에 대한 요나스의 현상학적 분석을 비교적 직접적으로 적용하는 데 초점을 맞추었다. 제2차 세계 대전으로 인해 이론 부분을 담은 두 번째 권 ''Gnosis und spätantiker Geist II: Von der Mythologie zur mystischen Philosophie''(''신화에서 신비 철학으로'')는 1954년에 출판되었다.

따라서 요나스의 비신화화에 대한 기여는 1929년부터 소수의 학자들(불트만과 요나스의 개인적인 친구인 숄렘 포함)에게는 이용 가능했지만, 1930년대 후반과 1940년대 초반에 출간된 그들의 주요 작품보다는 늦게 출판되었다.

5. 불트만의 신약성서와 신화

루돌프 불트만은 20세기 독일의 신학자로서, 1941년 저서 ''신약성서와 신화''[16]에서 신약성서의 "신화적 세계관"을 비판했다. 그는 "우리는 전기를 사용하고 라디오를 사용하며, 병이 났을 때 현대 의학 및 임상 수단을 이용하면서 동시에 신약성서의 영적인 세계와 경이로운 세계를 믿을 수는 없다"고 주장했다.[17]

불트만은 신약성서의 신화를 우주론적 관점에서 해석하는 것은 타당하지 않으며, "신화적으로 생각하지 않는 사람들을 위한 케리그마로서의 케리그마의 진리를 드러내는" 인류학적 해석으로 대체되어야 한다고 보았다.[17]

불트만은 기적 이야기들은 역사적 보고가 아니라 신앙이나 실존을 위한 증언으로 보았으며, 예수의 부활은 "죽은 자가 다시 생명을 찾는 것"이 아니라, "예수는 죽음이라는 것이 아무 해도 끼칠 수 없는 생명을 우리에게 주신다"는 점을 말하는 것이라고 해석했다.[22]

이처럼 불트만은 《신약성서》 텍스트가 무엇을 말하는지를 성실하게 추구하여, 시대에 제약된 신화적 형식으로부터 복음의 핵심 메시지(사신)를 해방하고 실존적으로 해석하는 것을 비신화화라고 칭했다. 비신화화는 복음(선교)의 올바른 이해를 목표로 한다.[22]

5. 1. 불트만의 실존주의적 성서 해석

루돌프 불트만은 《신약성서》가 신화적 사고방식을 갖고 있다고 보았다. 기적 이야기로 불리는 사건들은 역사적으로 통용되는 보고가 아니라, 우리들의 신앙이나 실존을 위해 무엇인가를 증언하려는 것이다. 예를 들어 "예수가 죽은 자를 부활시켰다"는 것은 "예수는 우리들에게 생명을 줄 힘을 가지고 있다"는 증언이 될 수 있으며, 부활의 사신(使信)은 "죽은 자가 다시 생명을 찾는 것"을 말하려는 것이 아니라 "예수는 죽음이라는 것이 아무 해도 끼칠 수 없는 생명을 우리에게 주신다"는 점을 말하고 싶은 것이라고 해석할 수 있다.[22]이처럼 《신약성서》의 텍스트가 무엇을 말하는 것인가를 성실하게 추구함으로써, 시대에 제약된 신화적 형식으로부터 메시지를 해방하고, 그 메시지를 실존적으로 해석하려는 것이 비신화화이다. 따라서 신화적인 것을 제거하기보다는 선교(宣敎)의 올바른 이해를 문제로 삼는다.[22]

불트만은 1941년 저서 ''신약성서와 신화''[16]에서, 기독교인들이 신약성서의 "신화적 세계관"을 받아들여야 한다고 요구하는 것은 더 이상 타당하지 않다고 주장한다. 그는 "우리는 전기를 사용하고 라디오를 사용하며, 병이 났을 때 현대 의학 및 임상 수단을 이용하면서 동시에 신약성서의 영적인 세계와 경이로운 세계를 믿을 수는 없다"고 말한다. 우주의 묘사로서 신약성서의 신화를 우주론적 관점에서 해석하는 것은 타당하지 않으며, "신화적으로 생각하지 않는 사람들을 위한 케리그마로서의 케리그마의 진리를 드러내는" 인류학적 해석으로 대체되어야 한다고 주장한다.[17]

5. 2. 비신화화의 방법과 목적

루돌프 불트만은 《신약성서》가 신화적 사고방식을 갖고 있다고 보았다. 그는 기적 이야기들이 역사적 보고가 아니라, 우리들의 신앙이나 실존을 위해 무엇인가를 증언하는 것이라고 주장했다. 예를 들어 "예수가 죽은 자를 부활시켰다"는 것은 "예수는 우리들에게 생명을 줄 힘을 가지고 있다"는 증언으로 해석될 수 있다. 부활의 사신(使信)은 "죽은 자가 다시 생명을 찾는 것"이 아니라, "예수는 죽음이라는 것이 아무 해도 끼칠 수 없는 생명을 우리에게 주신다"는 점을 말하는 것이다.[22]이처럼 《신약성서》 텍스트가 무엇을 말하는지를 성실하게 추구하여, 시대에 제약된 신화적 형식으로부터 복음의 핵심 메시지(사신)를 해방하고 실존적으로 해석하는 것이 비신화화이다. 따라서 비신화화는 신화적인 것을 제거하기보다는 복음(선교)의 올바른 이해를 목표로 한다.[22]

불트만은 1941년 저서 ''신약성서와 신화''[16]에서 기독교인들이 신약성서의 "신화적 세계관"을 받아들여야 한다고 요구하는 것은 더 이상 타당하지 않다고 주장했다. 그는 "우리는 전기를 사용하고 라디오를 사용하며, 병이 났을 때 현대 의학 및 임상 수단을 이용하면서 동시에 신약성서의 영적인 세계와 경이로운 세계를 믿을 수는 없다"고 말했다. 우주의 묘사로서 신약성서의 신화를 우주론적 관점에서 해석하는 것은 타당하지 않으며, "신화적으로 생각하지 않는 사람들을 위한 케리그마로서의 케리그마의 진리를 드러내는" 인류학적 해석으로 대체되어야 한다고 주장했다.[17]

6. 한국 신학에서의 비신화화 논의

한국의 진보적 신학계는 불트만의 비신화화 방법론을 수용하면서도, 이를 한국 사회의 특수한 맥락에 맞게 발전시켜왔다.

참조

[1]

논문

Introduction to Demythologizing

[2]

서적

New Testament and Mythology and Other Basic Writings

[3]

문서

6:22

[4]

문서

6:36

[5]

문서

6:73

[6]

문서

6:85

[7]

문서

6:105

[8]

문서

6:98

[9]

문서

6:98

[10]

문서

Book IV, Part 1, Section 1, "The Christian religion as a natural religion," as translated by Theodore M. Greene

[11]

문서

Book IV, Part 1, Section 1

[12]

문서

Book IV, Part 1, Section 1

[13]

문서

Book IV, Part 2, Section 2

[14]

논문

Jonasian Gnosticism

https://www.cambridg[...]

[15]

서적

Dogmatics

Oliver and Boyd

[16]

서적

The encyclopedia of Christianity

1999–2008

[17]

문서

p. 14

[18]

웹사이트

비신화화

https://ko.wikisourc[...]

ウィキソース

2024-05-18

[19]

웹사이트

非神話化

https://kotobank.jp/[...]

平凡社、コトバンク

2019-09-23

[20]

웹사이트

非神話化

https://kotobank.jp/[...]

小学館、コトバンク

2019-09-23

[21]

서적

New Testament and Mythology and Other Basic Writings

https://archive.org/[...]

[22]

웹인용

비신화화

https://ko.wikisourc[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com