영지주의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

영지주의는 2세기부터 4세기까지 기독교 내에서 널리 퍼졌던 사상으로, 이원론적 세계관을 바탕으로 인간의 구원을 강조한다. 영지주의는 물질 세계를 부정적으로 보고, 인간 안에 잠재된 신성한 요소인 '그노시스'를 통해 구원받을 수 있다고 믿었다. 주요 특징으로는 이원론, 데미우르고스, 소피아, 아이온 등의 개념이 있으며, 다양한 분파와 성전을 가지고 있다. 신플라톤주의의 영향을 받았으며, 현대에도 여러 형태로 나타나고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 영지주의의 특징과 체계

2. 1. 주요 특징

영지주의 체계는 이원론을 바탕으로 한다.[36] 마니교의 "급진적 이원론"부터 고전적 영지주의 운동의 "완화된 이원론"까지 다양하다. 급진적 이원론은 두 개의 동등한 신적 힘을 상정하는 반면, ''완화된 이원론''에서는 두 원리 중 하나가 다른 하나보다 어떤 면에서 열등하다. 발렌티누스 영지주의는 이원론적인 방식으로 표현된 일원론의 한 형태이다.[36]시리아-이집트 전통은 멀리 떨어진, 최고의 신성, 즉 모나드를 상정한다.[35] 이 최고 신성으로부터 유출되어 아이온이라고 알려진 하위 신적 존재들이 발생한다. 데미우르고스는 아이온들 중에서 나타나 물질 세계를 창조한다. 신성한 요소들은 물질계로 "떨어져" 인간 안에 잠재되어 있다. 타락으로부터의 구원은 인간이 신성에 대한 그노시스, 즉 비밀스러운 또는 직관적인 지식을 얻을 때 일어난다.[35]

삼위일체 부정론도 참조

영지주의자들은 성적 및 식습관과 관련하여 금욕주의를 추구하는 경향이 있었다. 다른 도덕 분야에서 영지주의자들은 덜 엄격한 금욕주의를 보였으며, 올바른 행동에 대해 좀 더 온건한 접근 방식을 취했다. 정통 초기 기독교에서는 교회가 기독교인의 올바른 행동을 관리하고 규정했지만, 영지주의에서는 내면화된 동기가 중요했다. 프톨레마이오스의 ''플로라에게 보내는 서한''은 개인의 도덕적 성향에 기초한 일반적인 금욕주의를 설명한다. 예를 들어, 의례적인 행동은 개인적이고 내적인 동기에 근거하지 않는 한 다른 어떤 행위만큼 중요하게 여겨지지 않았다.[37]

''플레로마''(그리스어: πλήρωμα, "충만")는 하느님의 모든 권능을 의미한다. 천상의 플레로마는 신성한 삶의 중심이며, 우리 세상 "위에" (이 용어는 공간적으로 이해되어서는 안 된다) 있는 빛의 영역으로, 에온(영원한 존재)과 때로는 아르콘과 같은 영적인 존재들이 거주한다. 예수는 플레로마에서 파견된 중재자적인 에온으로 해석되며, 그의 도움으로 인류는 인류의 신성한 기원에 대한 잃어버린 지식을 회복할 수 있다. 따라서 이 용어는 영지주의 우주론의 핵심 요소이다.

플레로마는 일반적인 그리스어에서도 사용되며, 골로새서에 이 단어가 등장하므로 그리스 정교회에서도 이 일반적인 형태로 사용된다. 폴이 실제로 영지주의자였다고 보는 엘레인 페이지스와 같은 사람들은 골로새서의 언급을 영지주의적인 의미로 해석해야 하는 용어로 본다.

2. 1. 1. 지고한 모나드적 근원

영지주의자들은 심원하고 무한한 지고한 모나드적 근원 또는 신성(神性)이 존재한다고 믿는다. 이 지고한 존재 또는 최고신은 모나드, 플레로마 또는 뷔토스 등으로도 불린다. 나그함마디 문서에서 발견된 대표적인 영지주의 문헌들 중 하나로 오늘날의 학자들에 의해 가장 중요한 영지주의 문헌으로 평가받고 있는 《요한의 비밀 가르침》에서는 이 지고한 존재에 대해 예수가 다음과 같은 가르침을 요한에게 전했다고 말하고 있다:[262]: The Monad [is a mo]narch[y with]out anything existing over it. [It exists as the God] and Father of the [A]ll., the [invisi]ble which dwells above [the All, ...] ... It cannot be [limi]ted because there is nothing [before It] to limit It. .... It is [the immeasurable light,] which is pure, [holy, and unpolluted.] ... (It does) [not] (exist) in per[fection], blessed[ness, or] divini[ty] but It is [far] superior (to these). It is neither corporeal [nor in]corporeal. [It] is not large or small. [It is not] such that one could [say] that It has quantity or [quality]. ... For It is a vastness. [It possesses the immeasurable [simpli]city. [It is] an aeo[n gi]ving aeon, life giving [life, a ble]ssed one giving blessedness, a knowledge giving understanding, a goo[d one giving] goodness. It is mer[cy giving] mercy and salvation. It is grace giving grac[e].

모나드는 그것을 지배하는 그 어떤 것도 없는 그런 군주이다. 모나드는 최고신으로서, 만물의 아버지로서, 만물 위에 거주하는 불가시의 존재로서 존재한다. ... 모나드는 한계 지을 수 없는데 모나드를 한계 지을 수 있는 그 무엇도 모나드 이전에 존재하지 않기 때문이다. ... 모나드는 순수하고 신성(神聖)하며 오염이 없는 무한한 빛이다. ... 모나드는 완전

시리아-이집트 전통은 멀리 떨어진, 최고의 신성, 즉 모나드를 상정한다.[35] 이 최고 신성으로부터 유출되어 아이온이라고 알려진 하위 신적 존재들이 발생한다. 데미우르고스는 아이온들 중에서 나타나 물질 세계를 창조한다. 신성한 요소들은 물질계로 "떨어져" 인간 안에 잠재되어 있다. 타락으로부터의 구원은 인간이 신성에 대한 그노시스, 즉 비밀스러운 또는 직관적인 지식을 얻을 때 일어난다.

많은 영지주의 체계에서 신은 ''모나드'', The One으로 알려져 있다. 신은 빛의 영역인 플레로마의 높은 근원이다. 신의 다양한 화현을 아이온이라고 부른다. 로마의 히폴리투스에 따르면, 이 견해는 최초의 존재를 ''모나드''라고 부르고, 모나드는 2를 낳고, 2는 숫자를 낳고, 숫자는 점을 낳아 선 등을 낳는다는 피타고라스 학파의 영향을 받았다.

''플레로마''(그리스어: πλήρωμα, "충만")는 하느님의 모든 권능을 의미한다. 천상의 플레로마는 신성한 삶의 중심이며, 우리 세상 "위에" (이 용어는 공간적으로 이해되어서는 안 된다) 있는 빛의 영역으로, 에온(영원한 존재)과 때로는 아르콘과 같은 영적인 존재들이 거주한다. 예수는 플레로마에서 파견된 중재자적인 에온으로 해석되며, 그의 도움으로 인류는 인류의 신성한 기원에 대한 잃어버린 지식을 회복할 수 있다. 따라서 이 용어는 영지주의 우주론의 핵심 요소이다.

플레로마는 일반적인 그리스어에서도 사용되며, 골로새서에 이 단어가 등장하므로 그리스 정교회에서도 이 일반적인 형태로 사용된다. 폴이 실제로 영지주의자였다고 보는 엘레인 페이지스와 같은 사람들은 골로새서의 언급을 영지주의적인 의미로 해석해야 하는 용어로 본다.

시리아-이집트 계통의 전통에서는, 멀리 떨어진 지고의 신격, 모나드를 가정한다[155]。이 최고의 신성으로부터, 아이온이라고 불리는 하위의 신적 존재가 유출한다. 데미우르고스는 아이온 중에서 생겨나, 물질계를 창조한다. 신적 요소가 물질계에 "타락"하여, 인간 속에 잠재해 있다. 인간이 신적인 것에 대한 비의적 또는 직관적인 지식, 영지(그노시스)를 얻음으로써, 타락으로부터의 속죄가 일어난다.

많은 영지주의 체계에서 신은 모나드, 일자로 알려져 있다. 신은 빛의 영역인 플레로마의 높은 근원이다. 신의 다양한 유출은 아이온이라고 불린다. 히폴리투스 (대립 교황)에 따르면, 이 견해는 피타고라스 학파에서 영감을 받았으며, 피타고라스 학파는 처음에 존재하는 것을 ''모나드''라고 부르고, 모나드는 둘을 낳고, 둘은 수를 낳고, 수는 점을 낳고, 점은 선을 낳는 식으로 이어진다.

2. 1. 2. 하위신들의 발출

영지주의 체계에서 지고한 모나드적 근원으로부터 발출을 통해 나타나는 하위의 신적인 존재들인 아이온들이 있다.[155] 이들은 신이지만 동시에 자신들이 분리되어 나온 근원인 지고한 신성의 속성들이라 할 수 있다. 이러한 신적인 존재들의 점차적인 발출은 전체 구조의 하부로 내려갈수록 그 존재들이 궁극적인 근원으로부터 점차적으로 멀어지는 것으로 이해되는데, 이에 따라 아래로 내려갈수록 신성의 구조에 불안정성이 초래된다고 여겨지기도 한다.시리아-이집트 전통은 멀리 떨어진, 최고의 신성, 즉 모나드를 상정한다.[35] 이 최고 신성으로부터 유출되어 아이온이라고 알려진 하위 신적 존재들이 발생한다.

많은 영지주의 체계에서 신은 ''모나드'', The One으로 알려져 있다. 신은 빛의 영역인 플레로마의 높은 근원이다. 신의 다양한 화현을 아이온이라고 부른다.

''플레로마''(그리스어: πλήρωμα, "충만")는 하느님의 모든 권능을 의미한다. 천상의 플레로마는 신성한 삶의 중심이며, 우리 세상 "위에" (이 용어는 공간적으로 이해되어서는 안 된다) 있는 빛의 영역으로, 에온(영원한 존재)과 때로는 아르콘과 같은 영적인 존재들이 거주한다.

많은 영지주의 체계에서 아이온은 상위 신 또는 모나드의 다양한 화현이다. 일부 영지주의 텍스트에서 자웅동체 아이온 바르벨로로 시작하여, 첫 번째 화현 존재이며, 모나드와의 다양한 상호 작용으로 아이온의 연속적인 쌍이 화현되는데, 종종 ''시지기''라고 불리는 남녀 쌍으로 나타난다.[42] 이러한 쌍의 수는 텍스트마다 다르지만, 일부에서는 그 수를 30개로 식별한다. 아이온은 전체로서 "빛의 영역"인 ''플레로마''를 구성한다. 플레로마의 가장 낮은 영역은 어둠, 즉 물질 세계에 가장 가깝다.

가장 흔하게 짝을 이루는 두 아이온은 그리스도와 ''소피아''(그리스어: "지혜")였으며, 후자는 ''발렌티누스 해설서''에서 그리스도를 그녀의 "배우자"로 지칭한다.[43]

2. 1. 3. 물질계의 창조신인 데미우르고스

영지주의 체계에는 물질계, 즉 물질로 이루어진 우주를 창조하는, 지고한 존재와는 별개의, 독립적 창조자인 데미우르고스가 등장한다.[276] 이 존재는 환영이자 유일한 근원으로부터 가장 늦게 분리되어 나온 존재이며, 하위의 신이자 열등하거나 거짓된 신으로 여겨진다. 많은 영지주의자들은 이 창조신을 플라톤주의자들이 사용하던 그리스어 낱말에서 따와 '데미우르고스'(δημιουργόςel)라 불렀다.[276]데미우르고스의 탄생은 우주, 특히 물질계와 관련하여 의도하지 않은 커다란 부정적인 사건이 일어나 우주의 구조에 큰 불안정성 또는 무질서가 생겼음을 의미한다. 특히 '지혜(소피아)'에 큰 문제가 생겼다는 것을 의미한다. 《요한의 비밀 가르침》에서는 데미우르고스의 탄생을 다음과 같이 묘사하고 있다.

{{인용문|1=그리고 에피노이아(Epinoia: Thought, 생각, Purpose, 목적, 의도; 소피아의 영 즉 에센스)의 소피아(Sophia: 지혜)는 [...]가 나타나게 되었다. 그리고 [...] 불완전하고 소피아의 모습과는 다른 어떤 존재가 소피아로부터 나왔다. 이 존재가 불완전하고 소피아와는 다른 모습이었던 이유는 소피아가 이 존재를 그녀의 배우자 없이 (즉, 불균형의 상태에서) 창조하였기 때문이었다. 이 존재는 자신의 어머니를 닮지 않고 (즉, 균형된 지혜의 존재가 아니고) 그녀와는 다른 모습을 하고 있었다.

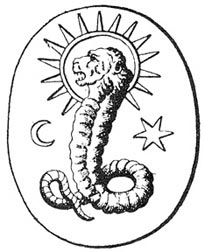

그리고 소피아가 자신의 욕구의 결과물을 보았을 때, 이 존재는 사자의 얼굴을 한 뱀(lion-faced serpent: 크누피스, 옆의 그림 참조, cf. 레온토세팔린)의 모습으로 바뀌었다. 그리고 이 존재의 두 눈은 섬광을 발하는 번갯불과 같았다. 소피아는 그녀 자신으로부터 떨어지게끔 이 존재를 바깥으로 내던져버렸다 (즉, 플레로마에 거주할 자격이 없으므로 데미우르고스가 플레로마에서 물질계로 내쫓겼다). 이것은 불멸의 존재들 중 그 어느 누구도 이 존재를 보지 못하게 하기 위한 것이었는데 소피아가 이렇게 한 것은 그녀가 이 존재를 무지 속에서 (즉, 배우자 없이, 불균형의 상태에서) 창조하였기 때문이었다.

|2=마이클 발트슈타인 & 프레드릭 비세 공역,

렌스 오웬스 편집.

《[http://www.gnosis.org/naghamm/apocjn-long.html 요한의 비밀 가르침(The Apocryphon of John)]》,

긴 버전. 2013년 2월 8일에 확인.}}

시리아-이집트 전통은 모나드를 최고신으로 상정한다.[35] 이 최고 신성으로부터 유출되어 아이온이라고 알려진 하위 신적 존재들이 발생한다. 데미우르고스는 아이온들 중에서 나타나 물질 세계를 창조한다. 신성한 요소들은 물질계로 "떨어져" 인간 안에 잠재되어 있으며, 인간이 신성에 대한 그노시스, 즉 비밀스러운 또는 직관적인 지식을 얻을 때 구원이 일어난다.

"데미우르고스"라는 용어는 그리스어 "dēmiourgos", δημιουργός의 라틴어화된 형태에서 유래되었으며, 문자 그대로 "공공 또는 숙련된 작업자"를 의미한다. 이 인물은 얄다바오트,[49] 사마엘(아람어: ''sæmʻa-ʼel'', "눈먼 신"), 또는 "사클라스"(시리아어: ''sækla'', "어리석은 자")라고 불리기도 한다. 때로는 상위 신을 알지 못하고, 때로는 그 신과 대립하며, 후자의 경우 악의적이다. 다른 이름 또는 동일시되는 존재로는 아흐리만, 엘, 사탄, 야훼 등이 있다.

데미우르고스는 우주와 인간성의 물리적 측면을 창조한다.[170] 그는 일반적으로 아르콘이라고 명명된 공범자의 집단을 창조하며, 그들은 물질계를 관장하고, 경우에 따라 거기에서 상승하려는 영혼에게 장애를 제시한다.[169]

데미우르고스에 대한 도덕적 판단은 영지주의 집단에 따라 다르다. 물질성을 본질적으로 악하다고 보거나, 단순히 결함이 있고 수동적인 구성 물질이 허용하는 만큼 좋다고 보기도 한다.[171]

2. 1. 4. 데미우르고스의 성격

영지주의의 데미우르고스는 플라톤의 《티마이오스》와 《국가》에 나오는 존재들과 유사성이 있다. 《티마이오스》에서 데미우르고스는 중심적인 존재로 물질계를 창조하는 자애로운 창조자인데, 물질의 허용 한도 내에서 우주를 자애롭게 만드는 존재로 묘사되고 있다. 《국가》에 나오는 소크라테스의 영혼(사이키) 모델에서 욕망이 사자의 모습으로 묘사되고 있는데 이 대목은 영지주의에서 데미우르고스가 사자의 형상으로 묘사되는 것과 유사하다.[277] 그리고 이러한 묘사와 관련 있는 《국가》의 구절들이 나그함마디 문서에 있는 주요 영지주의 문헌들 중 하나에서 발견되었다.[277] 이 문헌에는 데미우르고스를 사자 얼굴을 한 뱀으로 묘사하는 텍스트도 존재한다.[278] 이 문헌을 포함한 다른 여러 문헌에서 데미우르고스를 얄다바오트(Yaldabaoth),[278] 사마엘(sæmʕa-ʔelarc, 눈먼 신), 또는 사클라스(Saklas, 어리석은 자)라고도 칭하는데, 이 명칭들은 데미우르고스가 지고한 신성에 대해 무지한 존재이거나 때로는 지고한 신성에 반하는 존재라는 것을 뜻한다. 후자의 반하는 존재인 경우 데미우르고스는 악의적인 존재가 되는데 이것은 《국가》에서 묘사하고 있는 데미우르고스와는 상반된 성격의 존재이다. 즉, 영지주의자들은 플라톤 철학의 데미우르고스를 물질계 창조신으로 차용하지만 자신들의 신학 체계에 맞게 재구성하여 전혀 다른 성격과 역할을 부여하고 있다.2. 1. 5. 영의 장애로서의 데미우르고스

영지주의 신학 체계에서, 데미우르고스는 플라톤 철학의 자애로운 신이 아니라 불완전한 물질 세상과 그 안에 있는 모든 고통을 초래하는 전제적인 신이다. 영지주의자들은 이러한 성격의 데미우르고스가 아브라함계 종교의 야훼나 이교 즉 그리스 종교의 제우스에 해당하는 창조신이라고 본다. 영지주의 신학 체계에서, 이들은 실재가 아니며 영(누스)으로서의 인간이 만들어낸 구성물 또는 환영이다. 이러한 입장을 가진 이유는 만물은 지고한 창조주로부터 발출되어 나온 것이기 때문에 두 번째 창조주는 필요하지도 중요하지도 않다고 보았기 때문이다.[278] 한편, 영으로서의 인간을 가리는 환영적 존재로서의 데미우르고스는 아르콘이라 불리는 일군의 동료 지배자들을 창조하여 이들로 하여금 물질계를 주재하게 하여 물질계로부터 상위의 세계로 올라가려는 영을 가로막게 한다.[169] 즉, 영지주의자들은 영으로서의 인간 스스로가 만든 데미우르고스와 아르콘들, 즉, 스스로 만들고 강화한 온갖 물질적 환영이 인간 자신의 구원을 가로막는 가장 큰 장애라고 보았다."데미우르고스"라는 용어는 그리스어 "dēmiourgos", δημιουργός의 라틴어화된 형태에서 유래되었으며, 문자 그대로 "공공 또는 숙련된 작업자"를 의미한다. 이 인물은 "얄다바오트",[49] 사마엘(아람어: ''sæmʻa-ʼel'', "눈먼 신"), 또는 "사클라스"(시리아어: ''sækla'', "어리석은 자")라고 불리는데, 이 인물은 때로는 상위 신을 알지 못하고, 때로는 그 신과 대립하며, 후자의 경우에 상응하여 악의적이다. 다른 이름 또는 동일시되는 존재로는 아흐리만, 엘, 사탄, 야훼 등이 있다.

요한 계시록에는 데미우르고스로 추정되는 존재에 대한 묘사가 다음과 같이 나타난다.

{{blockquote|

내 환상 속에서 나는 말과 그 기수들을 이렇게 보았다. 그들은 붉은색, 푸른색, 노란색 흉갑을 입고 있었고, 말들의 머리는 사자의 머리 같았으며, 그들의 입에서는 불, 연기, 유황이 나왔다. 그들의 입에서 나온 불, 연기, 유황의 세 재앙으로 인류의 3분의 1이 죽임을 당했다. 말들의 권능은 그들의 입과 꼬리에 있으니, 그들의 꼬리는 뱀과 같고, 머리에는 해를 끼치는 머리가 있다."|요한 계시록 9:17-19[50]}}

오리게네스의 ''켈수스 반박''에 따르면, 오피테스라고 불리는 한 분파는 일곱 명의 아르콘의 존재를 가정했는데, 이들은 야다바오트 또는 이알다바오트에서 시작하여 그 뒤를 잇는 여섯 명, 즉 야오, 사바오트, 아도나이오스, 엘라이오스, 아스타파노스, 호라이오스였다.[53] 이알다바오트는 사자의 머리를 가지고 있었다.[49][54]

2. 1. 6. 영의 장애로서의 물질성

위와 같은 이유로 영지주의자들은 물질계는, 본질적 관점에서 볼 때, 기본적으로 결함이 있는 세계이며 오류를 내재하고 있는 산물인 것으로 본다. 하지만 그 구성 물질들이 허용하는 한도 안에서는 선할 수 있다고 본다.[258] 영지주의자의 일반적인 관점에서 이 세상은 더 높은 수준의 실재 또는 의식, 즉, 영의 하열한 시뮬라크르이다. 말하자면, 물질 세계의 열등함은 회화, 조각 또는 수공예 작품이 어떤 대상을 모방한 것일 때의 열등함에 해당한다. 그런데 물질계에 대한 영지주의자들의 이러한 신학적 입장은 특정 분파들의 경우 물질적 존재에 대해 보다 더 금욕주의적인 경향을 가지게 하였다. 그리고 이해와 통찰이 부족하고 성급하여 이러한 경향성이 극단적으로 흐른 분파들의 경우, 영으로서의 인간의 마음이 만든 환영을 악, 즉, 스스로 만들고 스스로 갖혀 있는 감옥으로 보는 것이 아니라 물질계와 육체 그 자체를 죄악시하여 자신들을 옥죄는, 데미우르고스와 그 동료 아르콘들이 만든 감옥 즉 다른 존재에 의해 만들어져 자신에게 강제된 악으로 여기기도 하였다.2. 1. 7. 인간의 현 상태에 대한 신화적·시적 묘사

이러한 신학적 입장에서, 인간의 현 상태는 신성(영)이 상위의 세계인 플레로마를 상실하고 물질계로 내려와 인간의 육체에 거주하고 있는 것이라는 신화적이고 우주적인 드라마로 설명된다.[279] 영은 구원에 이르는 각성의 과정을 거쳐 상위의 세계인 플레로마로 올라갈 수 있다. 따라서 영지주의 신학에서 구원이란 각 개인에게 내재하는 신성(영)의 복원이다. 그리고 이것이 각 개인의 삶에서 가장 중요한 것일 뿐 아니라, 각 개인의 신성의 복원이 세계가 구원에 이르는 유일한 길이므로, 우주적으로도 가장 중요한 것이라고 본다. 영지주의 운동의 가장 중요한 혁신은 개인의 구원을 우주적으로 중대한 사건으로 끌어올린 것이었다.2. 2. 이원론과 일원론

영지주의 체계들은 대체로 전형적인 이원론적인 성격을 가졌다. 다시 말해, 영지주의자들은 세상이 두 개의 근본 원리 또는 실체로 구성되어 있다거나, 두 개의 근본 원리 또는 실체를 통해 세상을 설명할 수 있다는 견해를 가졌다. 이에 관해 한스 요나스는 다음과 같이 말하였다. "영지주의의 주요한 특징은 (두 개의 근본 원리 또는 실체가) 신과 세상의 관계를 지배하고, 따라서 (두 개의 근본 원리 또는 실체가) 인간과 세상의 관계를 지배한다는 급진적 이원론이다."[282] 위와 같은 견해를 통해 살펴볼 때, 영지주의의 교의는 마니교의 급진적 이원론으로부터 고전 영지주의 운동의 완화된 이원론에 이르는 이원론의 전 영역을 포괄하고 있었다. 발렌티누스주의의 경우, 이전에 이원론에서 사용되었던 용어들로 표현되어 있으나, 일원론에 가까웠던 것으로 강력하게 추측된다.삼위일체 부정론도 참조

영지주의 체계는 신과 세계 사이의 이원론을 상정하며[36], 마니교의 "급진적 이원론" 체계에서부터 고전적 영지주의 운동의 "완화된 이원론"에 이르기까지 다양하다. 급진적 이원론 또는 절대적 이원론은 두 개의 동등한 신적 힘을 상정하는 반면, ''완화된 이원론''에서는 두 원리 중 하나가 다른 하나보다 어떤 면에서 열등하다. ''제한적 일원론''에서 두 번째 실체는 신적 또는 반신적일 수 있다. 발렌티누스 영지주의는 이전에 이원론적인 방식으로 사용되었던 용어로 표현된 일원론의 한 형태이다.[36] 영지주의의 체계는 신과 세계 사이에 이원론을 상정하지만, 마니교의 "급진적 이원론"에서 고전적 영지주의 운동의 "완화된 이원론"까지 다양하다. 급진적 이원론, 혹은 절대적 이원론은 두 개의 동등한 신적인 힘을 주장하는 반면, 완화된 이원론에서는 두 원리 중 한쪽이 다른 쪽에 어떤 형태로든 열등하다. 한정적 일원론에서는 두 번째 존재가 신적이거나 반신적일 수 있다. 발렌티누스파 영지주의는 이전에 이원론적으로 사용되던 용어로 표현되는 일원론의 한 형태이다.

2. 2. 1. 급진적 또는 절대적 이원론

급진적 이원론, 또는 절대적 이원론은 동등한 권능의 두 신적인 힘의 존재를 전제한다. 마니교는 빛과 어둠이 각자 자신의 영역에 있으면서 서로 공존하고 있었으나, 어둠의 영역이 자행한 혼란스러운 행위 때문에 두 영역이 갈등에 휘말리게 되었으며, 이 결과 빛의 영역의 일부 요소가 어둠의 영역에 갇히게 되었다고 보며, 물질 우주가 창조된 목적은 마침내 빛의 영역이 어둠의 영역에 대해 승리를 거둘 때까지 어둠의 영역에 갇혀 있는 요소들을 빼내는 느린 과정을 시행하기 위해서라고 생각한다.[283][284]마니교는 조로아스터교의 한 분파인 주르반교[285]로부터 이러한 이원론적인 신화 또는 교의를 이어 받았다.[283][284] 주르반교에서는 영원한 영인 아후라 마즈다가 자신의 안티테제인 앙그라 마이뉴와 우주적인 전쟁을 벌이고 있으며 이 전쟁은 최종적으로 아후라 마즈다의 승리로 끝날 것이라고 생각한다.

만다야교의 창조 신화에서는 지고한 빛의 존재가 발출물들을 점차적으로 발출하였다고 말하고 있다. 그리고 발출물들이 점차적으로 발출되면서 그만큼 점차적으로 타락해갔으며 최종적으로 어둠의 신인 프타힐이 출현하게 되었다고 한다. 그리고 프타힐은 물질 세계를 창조하는 데에 관여하였으며 이 이후 물질 세계를 지배하게 되었다고 말한다.

일반적으로, 특히 페르시아의 영지주의 학파들에서 발견되는 영지주의적 사고는 물질 세상이 어둠의 힘들이 주입시킨 일종의 악의적인 독극물에 해당하며, 어둠의 힘은 그 안에 갇힌 빛의 원소들이 어둠 속에서 빠져나가지 못하도록 하기 위해, 다시 말해 이들이 술에 취한 것과 같은 정신착란 상태에서 무지한 상태에 그대로 놓여 있게 하기 위해 이를 계속 주입하고 있다는 믿음을 포함한다.

삼위일체 부정론도 참조

영지주의 체계는 신과 세계 사이의 이원론을 상정하며, 마니교의 "급진적 이원론" 체계에서부터 고전적 영지주의 운동의 "완화된 이원론"에 이르기까지 다양하다. 급진적 이원론 또는 절대적 이원론은 두 개의 동등한 신적 힘을 상정하는 반면, ''완화된 이원론''에서는 두 원리 중 하나가 다른 하나보다 어떤 면에서 열등하다. ''제한적 일원론''에서 두 번째 실체는 신적 또는 반신적일 수 있다. 발렌티누스 영지주의는 이전에 이원론적인 방식으로 사용되었던 용어로 표현된 일원론의 한 형태이다.[36]

영지주의의 체계는 신과 세계 사이에 이원론을 상정하지만, 마니교의 "급진적 이원론"에서 고전적 영지주의 운동의 "완화된 이원론"까지 다양하다. 급진적 이원론, 혹은 절대적 이원론은 두 개의 동등한 신적인 힘을 주장하는 반면, 완화된 이원론에서는 두 원리 중 한쪽이 다른 쪽에 어떤 형태로든 열등하다. 한정적 일원론에서는 두 번째 존재가 신적이거나 반신적일 수 있다. 발렌티누스파 영지주의는 이전에 이원론적으로 사용되던 용어로 표현되는 일원론의 한 형태이다.

2. 2. 2. 완화된 이원론

완화된 이원론에서는 서로 대립하는 두 원리들 중의 어느 하나가 어떤 방식이건 간에 다른 하나보다 열등하며 또한 그보다 하위에 있다. 세트파와 같은 고전 영지주의 운동들에서는 물질 세상은 자신들의 헌신의 대상인 참된 신이 아니라 하급의 신에 의해 창조된 것이라고 보았다. 이들은 영적 세상은 물질 세상과는 완전히 다른 세계인 것으로 여겼다. 영적 세상은 참된 신과 함께 하는 아주 광대한 영역인데 깨달음을 얻은(enlightened) 사람들이 거주하는, 영혼의 진정한 고향이라고 여겼다. 이러한 입장을 가진 결과, 해당 영지주의자들은 세상에 있는 동안 자신들이 자신의 진정한 고향에서 떨어져 있다는 예리한 소외감을 느끼고 표현하였다. 또한, 자신들이 가졌던 견해의 논리적 귀결로서, 이들 영지주의자들이 추구하였던 목표는 자신들의 영혼이 물질 세상이 부여하는 제한을 극복하여 플레로마(빛의 세계)로 되돌아가는 것이었다.삼위일체 부정론도 참조

영지주의 체계는 신과 세계 사이의 이원론을 상정하며[36], 마니교의 "급진적 이원론" 체계에서부터 고전적 영지주의 운동의 "완화된 이원론"에 이르기까지 다양하다. 급진적 이원론 또는 절대적 이원론은 두 개의 동등한 신적 힘을 상정하는 반면, ''완화된 이원론''에서는 두 원리 중 하나가 다른 하나보다 어떤 면에서 열등하다.

2. 2. 3. 제한적 일원론

제한적 일원론(Qualified Monism)에서는 두 번째 원리 또는 실체가 신적인 존재인가 아니면 반쯤 신적인 존재인가 하는 점에서 논쟁의 소지가 있다.[36] 발렌티누스주의의 신화에 나타나는 여러 내용들을 보면, 이들은 우주를 이원론이 아닌 일원론적 관점에서 이해하고 있었음을 알 수 있다. 일레인 페이절스(Elaine Pagels)는 '발렌티누스주의는 [...] 이원론과는 본질적으로 다르다'라고 하였다.[286] 한편, 쉬오에델(Schoedel)은 '발렌티누스주의와 이와 유사한 영지주의자들의 교의를 해석함에 있어서 표준이 되는 요소는 이들이 근본적으로 일원론에 속한다는 인식이다'라고 하였다.[287]2. 3. 도덕 및 의식(儀式)

영지주의자들의 도덕성에 대한 문제는 동시대인들의 주장들이 담긴 문헌들을 면밀히 살펴봄으로써만 해결될 수 있다. 많은 기독교 저술가들이 몇몇 영지주의 교부들은 물질적 욕망들을 꺼리낌 없이 탐닉하면서 이와 동시에 물질 세상을 의도적으로 피할 것을 주장한다고 비난하였다. 그러나 기독교 저술가들의 이러한 주장들이 정확한 것인지는 의심할 만한 충분한 이유가 있다.[288]원천 문헌들 속에 들어 있는 증거들에 따르면, 영지주의자들의 실천 윤리는 대체로 금욕주의적이었다.[288] 영지주의자들의 금욕주의적인 태도는 성적 행위들과 음식과 관련하여 가장 뚜렷하게 나타났다.[288] 많은 영지주의 수도사들은 자발적으로 음식, 물, 또는 생활에 필수적인 것들 없이 지내곤 하였다.

프톨레마이오스(Ptolemy: fl. c. 180)의 《플로라에게 보낸 편지》에는 각 개인은 자신의 도덕적 경향과 이성적 판단에 따라 금욕적인 행위를 해야 한다는 일반적인 금욕주의를 제시하고 있다.[37][157]

위 인용문은 영지주의자들의 견해가 당시의 정통파 기독교, 즉 보편교회의 견해와는 완전히 달랐다는 것을 보여준다. 당시에 보편교회는 기독교인들이 취할 바른 행위는 사도들을 통해 교회의 주교들에게로 전해진 보편교회라는 중앙집권적인 권위에 의해 관리되고 제정되는 것이 가장 좋다는 견해를 가졌다. 반면, 영지주의자들은 개인의 내면적인 경향 또는 판단이 가장 중요하다는 입장을 가졌다. 또한 이 인용문에는 의식(儀式)은 비록 그 제정 의도가 아무리 좋은 것이라 할지라도 외적으로 취해야 하는 행위가 개인의 내면적인 동기와 일치되지 않은 경우 아무런 의미나 효과가 없다는 인식이 들어 있다.[37][157]

영지주의자들이 자유분방주의의 입장을 가졌고 또 이를 행하였다는 비난은 이레나이우스의 저작들이 그 시원지이다. 이레나이우스는 시몬 마구스가 도덕적 자유주의 학파, 즉 무도덕주의(amoralism)를 창시했다고 말하였다. 그리고 이레나이우스는 시몬 마구스를 영지주의의 시원자라고 하였다.[290]

시몬 마구스의 추종자들이 결혼을 하였으며 자식들을 가졌다는 명확한 증거가 《진리의 증언》(Testimony of Truth)이라는 나그함마디 문서에서 발견된 문헌에 들어 있다. 이 증거에 따를 때, 시몬 마구스를 비롯한 영지주의자들이 금욕주의자를 가장하면서 방탕한 생활을 하였다는 비난은 그 근거가 희박한 것이라 할 수 있다.

발렌티누스주의자들에 대해 이레나이우스는 이들이 시몬 마구스의 최종 계승자들이라고 말하고 있다. 그리고 이들은 음식에 관해서는 느슨한 입장을 가졌으며('우상들에게 바친' 음식을 먹었으며), 성적으로 난교를 행하였으며('육체의 욕망에 지나치게 몰두하였으며'), '자매들'로 받아들인다는 미명 하에 여러 명의 부인을 두는 죄를 저지른다고 말하였다.

카르포크라테스파(Carpocratians)에 대해서도, 이레나이우스는 거의 같은 내용을 말하고 있다.[291]

전체적으로 볼 때, 영지주의자들은 금욕주의적 태도를 가졌던 것으로 보인다. 이 말은 영지주의자들의 금욕주의적 태도가 표리부동한 행위라는 이단 연구자들의 비난을 액면 그대로 받아들일 수는 없다는 것을 의미한다. 또한 영지주의자들이 무도덕적인 자유분방주의의 입장을 가졌고 또 이를 행하였다는 유사한 비난에 대해서도 마찬가지라는 것을 의미한다. 나그함마디 문서에는 방종하거나 탐닉하지 말고 절제하고 금욕할 것을 권하는 굉장히 많은 구절들이 있다. 그렇기는 하지만, 영지주의 운동들은 근본적으로는 '두 가지 길이라는 고대로부터 내려온 태도'를 취한 것으로 보인다. '이 태도는 바른 것을 행할 것인지 아닌지의 결정을 개인의 노력에 맡기고, 바른 것을 행하는 노력을 한 사람에게는 그에 따른 보답이 있을 것이며 그런 노력을 등한히 한 사람에게는 그에 따른 벌이 있을 것이라고 말하는 태도이다.'[292]

3. 역사

영지주의의 기원은 불분명하며, 현재까지도 논쟁의 대상이다. 원시 정통 기독교의 여러 집단은 영지주의자를 기독교의 이단으로 불렀지만[12][13][14] 현대 학자들에 따르면, 그 신학의 기원은 유대교의 분파적 환경과 초기 기독교의 여러 분파와 밀접하게 관련되어 있다. 일부 학자는, 신앙의 유사성으로 인해 영지주의의 기원이 불교에 뿌리를 두고 있다고 주장하지만, 궁극적으로 그 기원은 불분명하다. 기독교가 발전하고 더 널리 퍼지면서 영지주의도 마찬가지로 발전하여, 원시 정통 기독교와 영지주의 기독교 양쪽의 집단이 같은 장소에 존재하는 경우가 종종 있었다. 영지주의 신앙은 기독교 내에서 2세기부터 3세기에 걸쳐 원시 정통 기독교 공동체가 이 집단을 추방하기 전까지 널리 퍼져 있었다. 영지주의는 이단으로 선언된 최초의 집단 중 하나가 되었다.

학자에 따라서는, 후에 영지주의로 발전한 1세기의 사상을 지칭할 경우 "영지"라고 부르고, 2세기에 이러한 사상이 일관된 운동으로 통합되었을 경우 "영지주의"라고 부르기를 선호한다. 제임스 M. 로빈슨에 따르면, 기독교 이전 시대를 명확히 나타내는 영지주의 텍스트는 없으며 "기독교 이전의 영지주의는, 이 논쟁을 확실하게 종식시킬 수 있는 형태로 거의 증명되지 않았다".

영지주의의 발전에는 세 가지 시기가 식별 가능하다.

- 1세기 후기부터 2세기 초: 신약 성서 집필과 동시대 영지주의 사상의 발전

- 2세기 중반부터 3세기 초: 고전적 영지주의의 교사들과 그 체계의 최성기. "그들의 체계가 예수에 의해 드러난 내면의 진리를 나타낸다고 주장"한 시기

- 2세기 말부터 4세기: 원시 정통 교회의 반발과 이단으로 단죄, 이후의 쇠퇴

제1기에는 세 가지 유형의 전통이 발전했다.

- 창세기가 유대교 환경에서 재해석되어, 야훼를 사람들을 노예로 만드는 질투심 많은 신으로 간주하고, 이 질투심 많은 신으로부터 자유를 얻게 되었다.

- 지혜의 전통이 발전하여, 예수의 말이 비의적인 지혜를 가리키는 것으로 해석되었고, 그 지혜에 의해 영혼은 신격화될 수 있다고 여겨졌다. 그리스도 신화설의 저명한 지지자인 얼 도허티에 따르면, Q 자료의 저자들은 자신들을 "신의 지혜의 대변자"로 간주했을 수 있으며, 예수는 이 지혜의 구현이었다. 마침내, 이 지혜의 구현의 복음 이야기가, 예수의 생애의 문자 그대로의 역사로 해석되었다. 예언자들의 말의 일부는, 이 발전을 억제하기 위해 복음서에 포함되었을지도 모른다. 고린도전서에서 묘사된 대립은, 이 지혜의 전통과 바울의 십자가와 부활의 복음과의 충돌에 의해 촉발되었을지도 모른다.

- 천상의 피조물이 신의 세계를 인간의 진정한 고향으로 드러내기 위해 강림한다는 신화적 이야기가 발전했다. 유대-기독교는, 메시아, 즉 그리스도를, "신의 숨겨진 본성의 영원한 측면, 즉 신의 '영'과 '진리'이며, 성스러운 역사 전체를 통해 스스로를 계시했다"고 간주했다.

이 운동은 로마 제국과 아리우스파의 고트족이 지배하는 지역, 파르티아 제국으로 퍼져나갔다. 2세기부터 3세기에 걸쳐 지중해와 오리엔트에서 계속 발전했지만, 니케아 교회로부터의 반발이 높아지고, 로마 제국의 경제적, 문화적 쇠퇴로 인해, 3세기에 쇠퇴의 조짐이 보이기 시작했다. 이슬람교로의 개종과 알비 십자군 (1209-1229년)에 의해, 중세를 통해 남아있던 영지주의자의 수는 대폭 감소했지만, 이라크, 이란 및 디아스포라 지역에는 만다교도의 공동체가 지금도 존재하고 있다. 영지주의적 및 유사 영지주의적인 사상은, 19세기부터 20세기에 걸친 유럽과 북아메리카에서의 다양한 비의적 신비주의 운동의 철학 속에서 영향력을 갖게 되었으며, 그 중에는 스스로를 초기 영지주의 집단의 부활 혹은 지속이라고 명시적으로 인식하고 있는 것도 있다.

3. 1. 시리아-이집트의 영지주의 역사

벤틀리 레이턴은 저서 《영지주의 경전》에서 다양한 영지주의 운동들 사이의 관계를 설명하고 있다. 이 모델에 따르면, 고전 영지주의와 토마스파는 발렌티누스보다 앞선 분파들이었으며 그의 사상 형성에 영향을 끼쳤다. 발렌티누스는 알렉산드리아와 로마에 자신의 영지주의 학교를 설립하였다. 레이턴은 발렌티누스를 영지주의 발전에 있어 핵심적인 인물이라고 평가했다. 알렉산드리아에 거주하던 발렌티누스는 영지주의 교사인 바실리데스의 영향을 받았을 것으로 보인다.[293]

발렌티누스파는 기원후 초기 몇 세기 동안 번성하였다. 발렌티누스의 생존 시기는 기원후 100년~160년/180년경이었음에도 불구하고, 기원후 388년에 작성된 이단 목록에 발렌티누스가 포함되어 있는데,[293]이는 발렌티누스가 아니라 그의 후예들을 의미하는 것으로 보인다. 발렌티누스파는 많은 추종자를 거느렸으며, 핵심적인 신화의 여러 버전들이 알려져 있다. "외부인들의 보고에 따를 때 발렌티누스파가 활발한 지적 활동을 했다는 것은 분명하다"[294]. 발렌티누스의 제자들은 스승의 가르침을 더욱 정교하게 만들었는데, 예를 들어 프톨레마이오스를 통해 전해져 내려오는 영지주의 신화 버전이 있다. 그러나 발렌티누스의 제자들이 어떤 부분들을 얼마나 수정하였는지는 원본 자료가 존재하지 않아 현재로서는 알 수 없다.

발렌티누스파는 여러 시리아-이집트 영지주의파들 중에서 가장 정교하며 철학적으로 엄밀한 형태의 분파라고 할 수 있다. 그러나 이것이 발렌티누스파가 다른 분파들이 자신들의 추종자들을 끌어들이는 것을 금했다는 의미는 아니다. 당시에 많은 사람들이 바실리데스파를 따랐으며 바실리데스파는 이집트에서 4세기까지 존속하였다.

시모네 페트리먼트는 자신의 저서 《분리된 신》에서 영지주의의 기원은 기독교라고 주장하였다. 그녀는 발렌티누스파가 바실리데스파보다는 후대의 분파이지만 세트파보다는 선대의 분파라고 주장한다. 시모네 페트리먼트의 주장에 따르면, 발렌티누스는 초기의 헬레니즘화된 교사들의 반(反)유대교적 성격이 보다 완화된 형태의 교의를 가졌다. 그 예로, 발렌티누스파에서는 유대교의 신 즉 구약 성경의 신에 해당하는 데미우르고스를 악한 존재라기 보다는 무지한 존재인 것으로 묘사하고 있다고 시모네 페트리먼트는 주장하였다.[95]

영지주의의 발전은 세 시기로 구분할 수 있다:

- 1세기 말과 2세기 초: 영지주의 사상의 발전, 신약성서의 저술과 동시대;

- 2세기 중반부터 3세기 초: 고전적인 영지주의 교사들과 그들의 체계가 절정에 달함. 그들은 "자신들의 체계가 예수가 계시한 내면의 진리를 나타낸다"고 주장했다.

- 2세기 말부터 4세기: 원초 정통 교회의 반발과 이단으로의 규정, 그리고 쇠퇴.

첫 번째 시기 동안 세 가지 유형의 전통이 발전했다:

- 창세기는 유대교 환경에서 재해석되었고, 야훼를 질투심 많은 신으로 여겨 사람들을 노예로 만들었다고 보았다. 자유는 이 질투심 많은 신으로부터 얻어졌다;

- 지혜 전통이 발전했는데, 여기에서 예수의 말씀은 영혼이 지혜와 동일시됨으로써 신성화될 수 있는, 난해한 지혜에 대한 지침으로 해석되었다. 예수의 일부 말씀들은 이러한 발전의 한계를 두기 위해 복음에 포함되었을 수 있다. 고린도전서에 묘사된 갈등은 이 지혜 전통과 바울의 십자가형과 부활에 대한 복음 사이의 충돌에서 비롯되었을 수 있다;

- 인간의 진정한 고향으로서 신성한 세계를 드러내기 위해 천상의 존재가 내려왔다는 신화적 이야기가 발전했다. 유대교 기독교는 메시아 또는 그리스도를 "신의 숨겨진 본성의 영원한 측면, 그의 '영'과 '진리'"로 보았고, 그는 신성한 역사를 통해 자신을 드러냈다.

이 운동은 로마 제국과 아리우스파 고트족이 통제하는 지역 및 파르티아 제국에서 퍼져나갔다. 2세기와 3세기 동안 지중해와 중동에서 계속 발전했지만, 니케아 교회의 반감과 로마 제국의 경제적, 문화적 쇠퇴로 인해 3세기 동안 쇠퇴하기 시작했다. 이슬람으로의 개종과 알비 조 십자군 (1209–1229)은 중세 시대 동안 남아있는 영지주의자의 수를 크게 줄였지만, 만다교 공동체는 여전히 이라크, 이란 및 디아스포라 공동체에 존재한다.

시리아-이집트 영지주의는 세트파, 발렌티누스파, 바실리데스파, 토마스파, 뱀 영지주의자 등을 포함한다. 헤르메스주의 역시 서방 영지주의 전통이지만, 이들과는 몇 가지 면에서 차이가 있다.[100] 시리아-이집트 학파는 플라톤주의의 영향으로 창조를 최초의 단일 근원으로부터의 일련의 유출로 묘사하며, 최종적으로 물질적 우주의 창조를 이룬다. 이들은 악을 선과 영적 통찰력, 선함이 부족한, 선에 비해 현저히 열등한 물질의 측면에서 바라본다.

이러한 운동 중 다수는 기독교와 관련된 텍스트를 사용했으며, 일부는 스스로를 기독교인으로 규정했지만, 동방 기독교나 로마 가톨릭과는 매우 달랐다. 예수와 토마스를 비롯한 그의 제자들은 많은 영지주의 텍스트에 등장한다. 마리아 막달레나는 영지주의 지도자로 존경받으며, 일부 영지주의 텍스트에서는 열두 사도보다 우월하다고 여겨진다. 요한 복음사가는 일부 영지주의 해석가들에 의해 영지주의자로 주장되며,[91] 심지어 성 바울도 그렇다. 이 범주의 대부분 문학은 나그 함마디 문서를 통해 알려져 있다.

3. 2. 페르시아 영지주의의 역사

쿠르트 루돌프는 자신의 저서에서[295] 고대 이란 지역, 즉 페르시아의 영지주의는 시리아-이집트의 나스틱파와는 다른 전통을 가졌다고 주장했다. 기원후 5세기 사산 제국 시대의 페르시아에서는 마니교(fl. 3~8세기)를 금지했지만, 이미 마니교는 동쪽과 서쪽으로 널리 퍼진 상태였다.[296] 서쪽으로는 시리아, 북아라비아, 이집트, 북아프리카로 전파되었고, 북아프리카에서 태어난 아우구스티누스는 373~382년 동안 마니교 신자였다. 이후 마니교는 시리아로부터 팔레스타인, 소아시아, 아르메니아로 확산되었다. 기원후 4세기의 로마와 달마티아 (

기독교와 조로아스터교에 의한 종교적 독점 상태가 발생기의 이슬람교(b. 7세기)에 의해 깨뜨려지고 있던 상황에 힘입어, 마니교(fl. 3~8세기)는 동쪽에서 크게 번성했다. 이슬람교의 정복기(Muslim conquests: 632~732) 초기 페르시아(지금의 이란)에서 교육받은 계층의 사람들을 중심으로 신자들을 끌어들였다. 중앙아시아에서 마니교는 기원후 762년에 위구르 제국(

초창기 영지주의 연구에서는 페르시아 기원 또는 영향을 제안했다. 빌헬름 부세 (1865–1920)에 따르면, 영지주의는 이란과 메소포타미아의 한 형태의 종교 혼합주의였다. 리하르트 아우구스트 라이첸슈타인 (1861–1931)은 영지주의의 기원을 페르시아로 보았다.

카르스텐 콜페(1929년 출생)는 라이첸슈타인의 이란 가설을 분석하고 비판하며, 그의 많은 가설이 타당하지 않음을 보여주었다. 그럼에도 불구하고, 게오 비뎅그렌 (1907–1996)은 마즈다교 (조로아스터교) 주르반주의에서 아람어 메소포타미아 세계의 사상과 결합하여 만다교 영지주의가 기원했다고 주장했다.

그러나 쿠르트 루돌프, 마르크 리츠바르스키, 루돌프 마쿠흐, 에델 S. 드로워, 제임스 F. 맥그래스, 찰스 G. 헤버, 요룬 야콥센 버클리, 시나시 귄두즈와 같은 만다교 전문가들은 유대-이스라엘 기원을 주장한다. 이 학자들의 대다수는 만다교인들이 세례자 요한의 제자들과 역사적인 관련이 있었을 가능성이 높다고 믿는다.[24][25][76][26][27][28][29] 만다어를 전문으로 하는 언어학자이기도 한 찰스 헤버는 만다어에 팔레스타인과 사마리아 아람어의 영향을 발견했으며 만다교인들이 유대인들과 "팔레스타인 역사를 공유"한다는 것을 받아들인다.[30][31]

페르시아 학파는 사산 제국의 서부 페르시아 아소리스탄에서 등장했으며, 그들의 저술은 당시 메소포타미아에서 사용되던 동부 아람어 방언으로 처음 제작되었다. 이들은 가장 오래된 영지주의 사상 형태로 여겨진다. 이 운동들은 대부분의 사람들에게 독자적인 종교로 간주되며, 기독교나 유대교에서 파생된 것이 아니다.

4. 주요 분파들과 성전(聖典)들

페르시아 학파는 이원론적인 경향이 더 뚜렷하다. 만다야교와 마니교가 대표적이다.

페르시아 학파들, 즉, 고대 이란 지역의 학파들은 바빌론을 중심으로 하는 서페르시아 지방에서 나타났다. 시대적으로 파르티아 제국(BC 247 - AD 224)에 해당하는 것으로 여겨진다. 이 학파들의 문헌들은 원래는 당시 바빌론에서 말할 때 사용하던 언어인 아람어 방언들로 쓰여졌다. 페르시아의 영지주의는 영지주의 사상들 중 가장 오래된 사상에 속한다고 믿어지고 있다. 대부분의 연구자들은 페르시아의 영지주의 운동이 기독교나 유대교에서 유래한 종교들이 아닌 그들 자신의 고유한 종교들로 보고 있다.

초창기 영지주의 연구에서는 페르시아 기원 또는 영향, 즉 유럽으로 확산되어 유대교적 요소를 통합한 것으로 제안했다.[140] 빌헬름 부세(1865–1920)에 따르면, 영지주의는 이란과 메소포타미아의 한 형태의 종교 혼합주의였다.[141] 또한 리하르트 아우구스트 라이첸슈타인(1861–1931)은 영지주의의 기원을 페르시아로 보았다.[141]

카르스텐 콜페(1929년 출생)는 라이첸슈타인의 이란 가설을 분석하고 비판하며, 그의 많은 가설이 타당하지 않음을 보여주었다.[142] 그럼에도 불구하고, 게오 비뎅그렌 (1907–1996)은 마즈다교(조로아스터교) 주르반주의에서 아람어 메소포타미아 세계의 사상과 결합하여 만다교 영지주의가 기원했다고 주장했다.[143]

그러나 쿠르트 루돌프, 마르크 리츠바르스키, 루돌프 마쿠흐, 에델 S. 드로워, 제임스 F. 맥그래스, 찰스 G. 헤버, 요룬 야콥센 버클리, 시나시 귄두즈와 같은 만다교 전문가들은 유대-이스라엘 기원을 주장한다. 이 학자들의 대다수는 만다교인들이 세례자 요한의 제자들과 역사적인 관련이 있었을 가능성이 높다고 믿는다.[144][145][193][146][147][148][149] 만다어를 전문으로 하는 언어학자이기도 한 찰스 헤버는 만다어에 팔레스타인과 사마리아 아람어의 영향을 발견했으며 만다교인들이 유대인들과 "팔레스타인 역사를 공유"한다는 것을 받아들인다.[150][151]

엘카사이트와 만다교도는 서기 시대 초 몇 세기 동안 주로 메소포타미아에서 발견되었지만, 그들의 기원은 요르단 계곡의 유대-이스라엘 기원으로 보인다.[152][153]

사산 제국 서부의 주아소리스탄/Asoristan영어에 나타났으며, 그 저작이 당시 메소포타미아에서 사용되던 동아람어/Eastern Aramaic영어 방언으로 쓰인 페르시아 학파는, 영지주의 사상 중 가장 오래된 것 중 하나로 여겨진다.

; 만다야교

만다야교는 영지주의적인 일신교이자 민족 종교이다.[185][186] 만다야교도는 만다어라고 알려진 만다어/만다어arw를 사용하는 민족 종교 집단이다. 이들은 고대부터 현존하는 유일한 영지주의자들이다.[130] 만다야교는 이라크 남부와 이란의 후제스탄 주의 일부에서 현재도 소수에 의해 실천되고 있으며, 전 세계적으로 6만 명에서 7만 명의 만다야교도가 있는 것으로 여겨진다.[187] 이들은 주로 카룬 강, 유프라테스 강, 티그리스 강, 그리고 샤트 알 아랍 강을 둘러싼 강 유역에서 종교를 실천해 왔다.

'만다야교도'라는 이름은 지식을 의미하는 아람어의 만다/만다arw에서 유래되었다.[188] 세례자 요한은 이 종교의 중심 인물이며, 세례를 중시하는 것이 그들의 핵심적인 신앙의 일부가 되었다. 너새니얼 도이치/너새니얼 도이치영어에 따르면, "만다야교의 인간 발생론은 랍비적인 설명과 영지주의적인 설명을 모두 반영하고 있다".[189] 만다야교도는 아담, 아벨, 셋, 에노스, 노아, 셈, 셈의 아들 아람/셈의 아들 아람영어, 특히 세례자 요한을 숭배한다.

현대에도 만다어로 쓰인 상당량의 고유한 만다야교 성전이 남아 있다. 가장 중요한 성전은 긴자 라바/긴자 라바arw로 알려져 있으며, 일부 학자들은 그 일부가 2-3세기에 복사된 것으로 특정하지만,[200] S. F. 던랩과 같이 1세기에 위치시키는 자도 있다.[190] 그 외에도 콜스타/콜스타arw 즉 정경 기도서와 『만다교의 요한의 서』/『만다교의 요한의 서』arw (시드라 도 야히아), 그 외 만다교 성전 목록/만다교 성전 목록arw이 있다.

만다야교도는 선과 악의 힘 사이에 항상 싸움과 갈등이 있다고 믿는다. 선의 힘은 누라(빛)와 마이아 하이이(생명수/생명수#영지주의에서의 생명수arw)로 나타나며, 악의 힘은 흐슈카(어둠)와 마이아 타흐미(죽은 물 또는 썩은 물)로 나타난다. 두 물은 균형을 이루기 위해 모든 것에 섞여 있다. 만다야교도는 또한 알마 드-누라(빛의 세계/빛의 세계 (만다교)arw)라고 불리는 내세 또는 천국도 믿는다.[191]

만다야교에서는 빛의 세계는 하이이 라비/하이이 라비arw ("위대한 생명" 또는 "위대한 살아있는 신")라고 알려진 지고의 신에 의해 지배된다.[191][192][188] 신은 너무나 위대하고 광대하며 불가해하여, 신이 얼마나 헤아릴 수 없는지를 말로 완전히 묘사할 수 없다. 헤아릴 수 없는 수의 우스라/우스라arw(천사 또는 수호자)가[193] 빛에서 나타나 신을 둘러싸고 찬미와 칭송의 행위를 한다고 믿어진다. 그들은 빛의 세계와는 다른 세계에 살고 있으며, 일부는 일반적으로 유출이라고 불리며, "첫 번째 생명"이라고도 불리는 지고의 신을 섬기는 존재이다. 그 이름에는 두 번째 생명, 세 번째 생명, 네 번째 생명(즉 유샤민/유샤민arw, 아바투르/아바투르arw, 프타힐/프타힐arw) 등이 있다.[193]

어둠의 왕(크룬/크룬arw)은 혼돈을 나타내는 어두운 물에서 형성된 어둠의 세계/어둠의 세계 (만다교)arw의 지배자이다.[192] 어둠의 세계의 주요 방어자는 우르/우르 (만다교)arw라는 거대한 괴물 또는 용이며, 루하라고 알려진 사악한 여성 지배자도 어둠의 세계에 살고 있다. 만다야교도는 이 악의적인 지배자들이 자신들을 일곱 개의 행성과 열두 개의 별자리의 소유자라고 생각하는 악마적인 자손을 낳았다고 믿는다.

만다야교 신앙에 따르면, 물질 세계는 데미우르고스의 역할을 하는 프타힐/프타힐arw이 루하와 일곱 명, 열두 명 등의 어둠의 힘을 빌려 창조한 빛과 어둠의 혼합물이다. 아담의 몸(아브라함의 전통에서는 신에 의해 창조된 최초의 인간이라고 믿어진다)은 이 어둠의 존재들에 의해 만들어졌지만, 그의 영혼(또는 마음)은 빛으로부터 직접 창조된 것이다. 따라서, 만다야교도는 인간의 영혼은 빛의 세계에서 유래했기 때문에 구원이 가능하다고 믿는다. 때로는 "내면의 아담" 또는 아담 카시아/아담 카시아arw라고 불리는 영혼은 어둠에서 구출되어 빛의 세계의 천상의 영역으로 상승할 수 있기를 간절히 바란다.

마스부타/마스부타arw는 만다야교의 중심적인 주제이며, 영혼의 속죄를 위해 필요하다고 여겨진다. 만다야교도는 기독교와 같은 종교처럼 일회성 세례를 하는 것이 아니라, 세례를 영혼을 구원에 가깝게 할 수 있는 의식적 행위로 본다.[194] 따라서, 만다야교도는 평생 동안 반복적으로 세례를 받는다.[195] 만다야교도는 세례자 요한을 나소라에아 만다교/나소라에아 만다교arw의 인물이라고 생각한다.[192][196][197] 요한은 그들의 가장 위대한 마지막 교사라고 불린다.[193][192]

요른 J. 버클리/요른 J. 버클리arw를 비롯한 만다야교를 전문으로 하는 학자들은, 만다야교도가 약 2000년 전에 팔레스타인-이스라엘 지방에 기원을 두고 박해 때문에 동쪽으로 이동했다고 생각한다.[198][199] 또한, 메소포타미아 남서부 기원설을 주장하는 자도 있다.[200] 하지만 만다야교는 더 오래되었으며, 기독교 이전 시대로 거슬러 올라간다는 견해도 있다.[201] 만다야교도는 자신들의 종교가 일신교로서 유대교, 기독교, 이슬람교에 선행한다고 주장한다.[202] 만다야교도는 자신들이 노아의 아들 셈의 직계 자손이며,[192] 또한 세례자 요한의 원래 제자의 자손이라고 믿는다.[203]

만다어 원문에서 『토마스 시편』/『토마스 시편』arw에 단어를 바꾼 부분과 직역이 발견된 것으로부터, 만다야교는 마니교 이전부터 존재했을 가능성이 높다고 여겨지게 되었다.[204] 발렌티누스파는 2세기에 만다야교 세례의 형식을 자신들의 의식에 도입했다. 버거 A. 피어슨/버거 A. 피어슨arw은 셋파의 다섯 개의 인장/다섯 개의 인장arw을 물에서의 5번의 의식적 침수을 가리키는 것으로 생각하고, 만다야교의 마스부타/마스부타arw와 비교하고 있다.[205] 요른 J. 버클리/요른 J. 버클리arw에 따르면, "셋파의 영지주의 문헌은...... 만다야교의 세례 사상과 관련이 있으며, 아마도 동생과 같은 존재이다".[206]

버클리는 만다야교의 이스라엘 또는 유대 기원설을 받아들인 후, 다음과 같이 덧붙였다.

> 만다야교도는 영지주의의 발명자, 또는 적어도 그 발전에 기여한 자가 되었을 가능성이 높다...... 그리고 그들은 우리가 아는 한 가장 방대한 영지주의 문학을 하나의 언어로 만들어냈다...... 후기 고대의(예를 들어 마니교, 발렌티누스파와 같은) 영지주의 및 기타 종교 그룹의 발전에 영향을 미쳤다.

; 마니교

마니교(摩尼教, Manichaeism)는 예언자 마니(摩尼, Mani: AD c.210-276)에 의해 창시된 종교로, 완전히 독립적인 종교 운동이었으며 지금은 거의 완전히 사라진 종교이다.

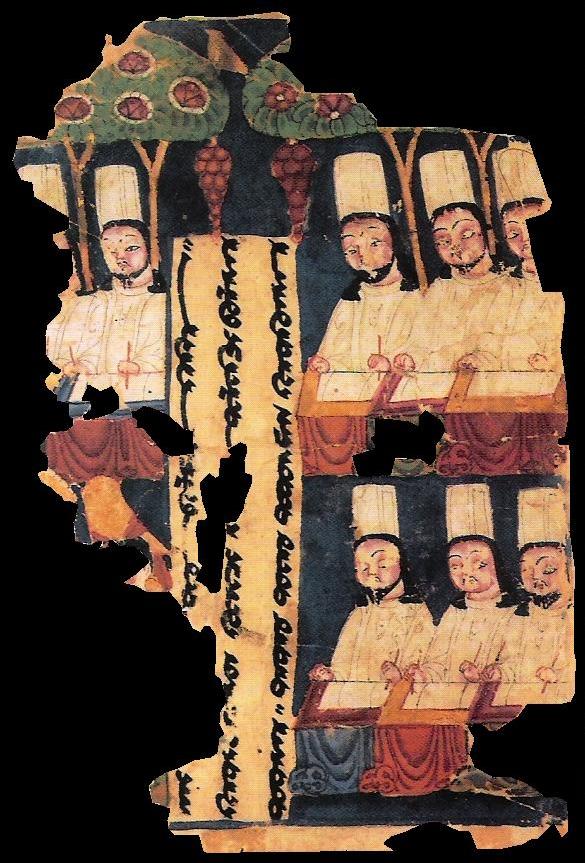

마니교는 마니 (예언자)(216-276년)에 의해 창시되었다. 마니의 아버지는 유대교 기독교의 분파인 에비온파의 일파, 엘케사이파/Elcesaites영어의 신자였다. 마니는 12세와 24세 때 자신의 "천상의 쌍둥이" 환시 체험을 하고, 아버지의 종파를 떠나 그리스도의 참된 메시지를 설파하도록 요청받았다. 240-241년, 마니는 현재의 아프가니스탄에 있는 사카의 인도-그리스 왕국으로 여행하여 그곳에서 힌두교와 그 다양한 기존 철학을 배웠다. 242년에 돌아와 샤푸르 1세의 궁정에 합류하여, 페르시아어로 쓰인 유일한 작품인 샤부흐라간/Shabuhragan영어을 헌정했다. 원본은 시리아어라는 동아람어 방언으로, 독특한 마니 문자로 쓰여 있었다.

마니교는 빛과 어둠의 두 개의 공존하는 영역이 갈등에 휘말린다고 생각한다. 빛의 일부 요소가 어둠 속에 갇히게 되고, 물질적 창조의 목적은 이러한 개별 요소를 추출하는 완만한 과정을 따르는 것이다. 마지막에는 빛의 왕국이 어둠을 이기게 된다. 마니교는 이러한 이원론적 신화를 주르반주의 조로아스터교에서 계승했다.[223] 영원한 영인 아후라 마즈다가 그 반대편인 앙라 마이뉴와 대립한다. 이 이원론적 교리는 원초적 인간이 어둠의 힘에 패배하여 빛의 입자를 다 먹히고 갇히게 된다는 정교한 우주론적 신화를 체현했다.[224]

쿠르트 루돌프에 따르면, 마니교가 5세기에 페르시아에서 쇠퇴한 것은 이 운동의 동서로의 확산을 막기에는 너무 늦었기 때문이다. 서방에서는 이 학파의 가르침이 시리아, 북아라비아, 이집트, 북아프리카로 이동했다. 4세기에는 로마와 달마티아에, 또한 갈리아와 스페인에도 마니교도의 증거가 있다. 시리아에서 그것은 더 나아가 시리아-팔레스타인/Syria Palestina영어, 아나톨리아 반도, 비잔틴/Byzantine Armenia영어, 페르시아/Persian Armenia영어의 아르메니아로 진출했다.

마니교의 영향은 제국의 선출자들과 논쟁적인 저작들에 의해 공격받았지만, 이 종교는 6세기까지 확산되었고, 중세의 바울파 (중세), 보고밀파, 카타리파의 출현에도 영향을 미쳤지만, 결국 가톨릭교회에 의해 근절되었다.

루돌프에 따르면, 동방에서는 마니교가 번영할 수 있었다. 왜냐하면, 그전까지 기독교와 조로아스터교가 차지하고 있던 종교적 독점의 지위가, 새롭게 등장한 이슬람교에 의해 무너졌기 때문이다. 아랍 정복 초기에 마니교는 다시 페르시아에서 신봉자를 찾았지만(주로 교양 있는 사람들 사이에서), 이란을 거쳐 중앙아시아에서 가장 성행했다. 거기서 762년, 마니교는 위구르 카간국의 국교가 되었다.

시리아-이집트의 영지주의 학파들은 자신들의 견해 중 많은 부분을 플라톤주의로부터 끌어와서 발전시켜 자신들의 견해로 만들었다. 시리아-이집트의 영지주의에서는, 전형적으로, 원초의 모나드적 근원으로부터 일련의 발출물들이 발출되어서 창조가 이루어지며 마침내 이 발출 과정의 마지막 단계에서 물질 우주가 창조된다는 창조론 또는 우주발생론을 가지고 있었다. 이러한 창조론의 논리적 귀결로서, 시리아-이집트의 영지주의자들은 악은 물질이라는 관점을 가졌는데, 이 관점은 악을 선과 동등한 힘을 가진 선에 반대되는 독립적인 힘 또는 원리라고 보기 보다는 악은 선에 비할 때 현저하게 열등한 힘이며 영적인 앎과 선의 결핍이라고 보는 경향성을 가졌다. 이러한 견해를 가진 시리아-이집트의 영지주의자들은 '선'과 '악'을 "무언가를 설명하거나 묘사할 때 사용하는 '상대적인' 용어들"로 사용했다고 말할 수 있다.[100] 이것은 시리아-이집트의 영지주의자들이 선과 악 사이에서 상대적인 곤란과 혼란에 처해 있는 인간이라는 존재를 설명하거나 묘사할 때 선의 원리 또는 근원으로터 극히 멀리 떨어져 있는 상태를 '악'이라고 언급했으며, 또한, 악을 언급함에 있어 인간은 '악한 성품을 태어나면서부터 가지고 있다는 개념'을 주장하지 않으면서도 악에 대해 설명을 했던 것에서 알 수 있다.

시리아-이집트 영지주의의 성전(聖典)들에 속한 문헌들의 대다수는 나그함마디 문서에서 발견되어 현대에 알려졌거나 확인된 문헌들이다. 시리아-이집트 영지주의는 세트파, 발렌티누스파, 바실리데스파, 토마스파, 뱀 영지주의자 등을 포함한다.

이러한 운동 중 다수는 기독교와 관련된 텍스트를 사용했으며, 일부는 스스로를 명확하게 기독교인으로 규정했지만, 동방 기독교나 로마 가톨릭과는 매우 달랐다.[251] 예수와 토마스 (사도)를 비롯한 그의 제자들은 많은 영지주의 텍스트에 등장한다. 마리아 막달레나는 영지주의 지도자로 존경받으며, 마리아 복음서와 같은 일부 영지주의 텍스트에서는 열두 사도보다 우월하다고 여겨진다. 요한 복음사가는 일부 영지주의 해석가들에 의해 영지주의자로 주장되며,[91] 심지어 성 바울도 그렇다.

; 세트파

세트파(Sethians) 또는 세트주의(Sethianism)라는 명칭은 아담과 하와의 셋째 아들인 셋(Seth)에서 유래하였다. 세트파는 셋이 그노시스를 지녔으며 또 그노시스를 전수하였다고 믿었다. 전형적인 세트파의 성전(聖典)들은 다음과 같다.

- 요한의 비밀 가르침 (요한의 비밀의 서)

- 아담 계시록

- 지배자들의 실재성 (아르콘들의 본질)

- 천둥, 완전한 마음

- 트리모르픽 프로테노이아 (삼중의 최초의 생각)

- 불가시의 위대한 스피릿의 신성한 책 (이집트인들의 콥트어 복음서, 이집트 복음서)

- 조스트리아노스

- 알로게네스

- 세트의 세 석주

세트파는 2세기부터 3세기에 걸쳐 활동한 영지주의의 주류 중 하나로, 이레네우스가 비판한 영지주의의 원형이다. 세트파는 그 ''영지''를 아담과 하와의 셋째 아들 세트 (성경)와 노아의 아내 ''노레아''에게 귀속시켰다. 노레아는 만다교와 마니교에서도 역할을 한다. 그들의 주요 문서는 『요한의 비밀 가르침』으로, 기독교적 요소는 포함되어 있지 않으며 두 개의 초기 신화의 혼합물이다. 『아담 계시록』과 같은 초기 문서들은 기독교 이전의 징후를 보이며, 아담과 하와의 셋째 아들 세트에 초점을 맞추고 있다. 후기 세트파 문서는 플라톤주의와의 대화를 이어간다. 조스트리아노스나 알로게네스와 같은 세트파 문서는, 오래된 세트파 문서의 이미지를 사용하지만, "기독교 내용의 흔적은 없고, 동시대의 플라톤주의(즉, 후기 중기 플라톤주의)에서 얻어진 철학적 개념의 거대한 자금을 사용하고 있다."

존 D. 터너에 따르면, 독일과 미국의 학문에서는 세트파를 "유대교 내부의, 절충적인 이단적 현상"으로 간주하는 반면, 영국과 프랑스의 학문에서는 세트파를 "이단적 기독교 사변의 한 형태"로 간주하는 경향이 있다. 로로프 판 덴 브로크는 "세트파"는 독립적인 종교 운동이 아니라, 오히려 다양한 문서에 나타나는 일련의 신화적 주제를 가리키는 말이라고 지적한다.

스미스에 따르면, 세트파는 기독교 이전의 전통, 아마도 기독교와 플라톤주의의 요소를 받아들이면서 성장한 절충주의적인 컬트였을 가능성이 있다. 템포리니, 포크트, 하세에 따르면, 초기의 세트파는 나사렛파, 오피스파, 혹은 알렉산드리아의 필론이 이단이라고 부른 종파와 동일하거나 관련이 있을 수 있다.

터너에 따르면, 세트파는 기독교와 중기 플라톤주의의 영향을 받았으며, 아마도 바르벨로 (최고신의 첫 번째 유출)의 이름을 딴 바르벨로파라고 불리는 유대인 세례 집단과 "세트 (성경)의 씨앗"인 세트파라고 불리는 성서 주석자 집단이 융합하여 2세기에 탄생했다. 2세기 말, 세트파는 그리스도에 대한 가현론적 관점을 거부한 발전 중인 기독교 정통파로부터 멀어져 갔다. 3세기 초, 세트파는 기독교 이단론자들에게 완전히 거부당했고, 세트파는 시초의 기원에 대한 관심을 잃으면서 플라톤주의의 관상적 실천으로 옮겨갔다. 3세기 후기, 세트파는 플로티노스와 같은 신플라톤주의자들의 공격을 받았고, 플라톤주의로부터 소외되었다. 4세기 초부터 중반에 걸쳐, 세트파는 아콘파, 아우디안파, 볼보리파, 피비온파, 아마도 스트라티오티코이, 세쿤디안파 등, 다양한 분파적 영지주의 집단으로 분열되었다. 이들 집단 중 일부는 중세까지 존속했다.

; 토마스파

토마스파(Thomasines, 토마스주의, 도마주의)는 사도 토마스에서 유래한 이름이다. 대체로 다음 문헌들이 토마스파의 성전(聖典)들에 속한 것으로 여겨지고 있다:[97][214]

- 진주의 찬가

- 토마스 복음서

- 도마서

분류:영지주의

분류:기독교 분파

분류:사도 토마스

; 바실리데스파

바실리데스파(Basilidians, Basilideans) 또는 바실리데스주의(Basilidianism)라는 명칭은 이 분파의 창시자였던 바실리데스에서 유래한 이름이다. 바실리데스파의 문헌들 중 대부분은 바실리데스의 반대자들 중의 한 명이었던 이레나이우스의 저서 《이단적 교의들에 대한 반박》을 통해 알려져 있다. 그리고 다음의 단편들이 알렉산드리아의 클레멘스의 저작들을 통해 알려져 있다.

바실리데스파는 2세기에 알렉산드리아의 바실리데스에 의해 설립되었다. 바실리데스는 자신의 교리를 베드로의 제자 글라우쿠스에게서 배웠다고 주장했지만, 메난드로스의 제자였을 가능성도 있다.[213] 바실리데스파는 에피파니오스가 나일 델타에 사는 바실리데스파 신자를 알고 있었던 것처럼, 4세기 말까지 존속했다. 그러나 거의 이집트에만 국한되었지만, 술피키우스 세베루스에 따르면, 멤피스의 어떤 인물 마르쿠스를 통해 스페인으로 유입된 것으로 보인다. 히에로니무스는 프리스킬리아누스파가 이에 감염되었다고 말했다.

; 발렌티누스파

발렌티누스파(Valentinians) 또는 발렌티누스주의(Valentinianism)는 기독교 주교이자 교사였던 발렌티누스(발렌티니우스(Valentinius))의 이름을 따서 지어졌다. 발렌티누스는 세트파의 전통과는 다른 복잡한 우주론을 전개했으며, '로마교회의 대주교' 후보였으나 근소한 표차로 로마교회의 주교가 되지 못했다.

다음은 발렌티누스파의 성전(聖典)으로 여겨지는 문헌들이다.

- 아기 속에 현현한 신의 말씀 (단편 A) *

- 세 가지 성품들에 대하여 (단편 B) *

- 아담이 지닌 말씀을 발하는 능력 (단편 C) *

- 아담의 이름 (단편 D) *

- 아가토포우스에게 보낸 편지: 예수의 소화 기관 (단편 E) *

- 죽음의 세계의 소멸 (단편 F) *

- 친구에 대하여: 모두가 공유하는 지혜의 근원 (단편 G) *

- 집착에 관한 편지: 신의 비전 (단편 H) *

- 여름 추수 *

- 진리의 복음서 *

- 프톨레마이오스 버전의 나스티시즘 신화

- 사도 바울의 기도

- 프톨레마이오스의 플로라에게 보낸 편지

- 레기우스에게 보낸 편지: 부활론

- 빌립보 복음서

발렌티누스파는 창시자인 발렌티누스()의 이름을 따서 명명되었으며, 그는 로마의 주교 후보였지만 다른 사람이 선택되자 자신의 그룹을 시작했다.[209] 발렌티누스주의는 2세기 중반 이후 번성했다. 이 학파는 인기가 많아 북서 아프리카와 이집트로 퍼져나갔고, 동쪽으로는 소아시아와 시리아까지 뻗어나갔다. 에피파니우스는 발렌티누스를 특히 ''영지주의적''이라고 지칭했다. 이는 지적으로 활기찬 전통이었으며, 영지주의의 정교하고 철학적으로 "밀도가 높은" 형태였다. 발렌티누스의 제자들은 그의 가르침과 자료를 정교하게 다듬었고, 그들의 핵심적인 신화의 몇 가지 유형이 알려져 있다.

발렌티누스파의 영지주의는 이원론이 아닌 일원론적이었을 가능성이 있다. 발렌티누스파의 신화에서, 결함이 있는 물질성의 창조는 데미우르고스의 측면의 도덕적 결함 때문이 아니라, 그가 흘러나온 뛰어난 존재보다 덜 완전하다는 사실 때문이다. 발렌티누스파는 다른 영지주의 집단보다 물질적 현실을 경멸하지 않았으며, 물질성을 신적인 것과는 다른 실체로 보는 것이 아니라, 물질적 창조의 행위로서 신화적으로 상징화되는 지각의 오류로 돌렸다.

발렌티누스의 추종자들은 서신을 체계적으로 해독하려고 시도했고, 대부분의 기독교인들이 서신을 문자적으로

4. 1. 페르시아의 영지주의

페르시아 학파는 이원론적인 경향이 더 뚜렷하다. 만다야교와 마니교가 대표적이다.페르시아 학파들, 즉, 고대 이란 지역의 학파들은 바빌론을 중심으로 하는 서페르시아 지방에서 나타났다. 시대적으로 파르티아 제국(BC 247 - AD 224)에 해당하는 것으로 여겨진다. 이 학파들의 문헌들은 원래는 당시 바빌론에서 말할 때 사용하던 언어인 아람어 방언들로 쓰여졌다. 페르시아의 영지주의는 영지주의 사상들 중 가장 오래된 사상에 속한다고 믿어지고 있다. 대부분의 연구자들은 페르시아의 영지주의 운동이 기독교나 유대교에서 유래한 종교들이 아닌 그들 자신의 고유한 종교들로 보고 있다.

초창기 영지주의 연구에서는 페르시아 기원 또는 영향, 즉 유럽으로 확산되어 유대교적 요소를 통합한 것으로 제안했다.[140] 빌헬름 부세(1865–1920)에 따르면, 영지주의는 이란과 메소포타미아의 한 형태의 종교 혼합주의였다.[141] 또한 리하르트 아우구스트 라이첸슈타인(1861–1931)은 영지주의의 기원을 페르시아로 보았다.[141]

카르스텐 콜페(1929년 출생)는 라이첸슈타인의 이란 가설을 분석하고 비판하며, 그의 많은 가설이 타당하지 않음을 보여주었다.[142] 그럼에도 불구하고, 게오 비뎅그렌 (1907–1996)은 마즈다교(조로아스터교) 주르반주의에서 아람어 메소포타미아 세계의 사상과 결합하여 만다교 영지주의가 기원했다고 주장했다.[143]

그러나 쿠르트 루돌프, 마르크 리츠바르스키, 루돌프 마쿠흐, 에델 S. 드로워, 제임스 F. 맥그래스, 찰스 G. 헤버, 요룬 야콥센 버클리, 시나시 귄두즈와 같은 만다교 전문가들은 유대-이스라엘 기원을 주장한다. 이 학자들의 대다수는 만다교인들이 세례자 요한의 제자들과 역사적인 관련이 있었을 가능성이 높다고 믿는다.[144][145][193][146][147][148][149] 만다어를 전문으로 하는 언어학자이기도 한 찰스 헤버는 만다어에 팔레스타인과 사마리아 아람어의 영향을 발견했으며 만다교인들이 유대인들과 "팔레스타인 역사를 공유"한다는 것을 받아들인다.[150][151]

엘카사이트와 만다교도는 서기 시대 초 몇 세기 동안 주로 메소포타미아에서 발견되었지만, 그들의 기원은 요르단 계곡의 유대-이스라엘 기원으로 보인다.[152][153]

사산 제국 서부의 주아소리스탄/Asoristan영어에 나타났으며, 그 저작이 당시 메소포타미아에서 사용되던 동아람어/Eastern Aramaic영어 방언으로 쓰인 페르시아 학파는, 영지주의 사상 중 가장 오래된 것 중 하나로 여겨진다.

; 만다야교

만다야교는 영지주의적인 일신교이자 민족 종교이다.[185][186] 만다야교도는 만다어라고 알려진 만다어/만다어arw를 사용하는 민족 종교 집단이다. 이들은 고대부터 현존하는 유일한 영지주의자들이다.[130] 만다야교는 이라크 남부와 이란의 후제스탄 주의 일부에서 현재도 소수에 의해 실천되고 있으며, 전 세계적으로 6만 명에서 7만 명의 만다야교도가 있는 것으로 여겨진다.[187] 이들은 주로 카룬 강, 유프라테스 강, 티그리스 강, 그리고 샤트 알 아랍 강을 둘러싼 강 유역에서 종교를 실천해 왔다.

'만다야교도'라는 이름은 지식을 의미하는 아람어의 만다/만다arw에서 유래되었다.[188] 세례자 요한은 이 종교의 중심 인물이며, 세례를 중시하는 것이 그들의 핵심적인 신앙의 일부가 되었다. 너새니얼 도이치/너새니얼 도이치영어에 따르면, "만다야교의 인간 발생론은 랍비적인 설명과 영지주의적인 설명을 모두 반영하고 있다".[189] 만다야교도는 아담, 아벨, 셋, 에노스, 노아, 셈, 셈의 아들 아람/셈의 아들 아람영어, 특히 세례자 요한을 숭배한다.

현대에도 만다어로 쓰인 상당량의 고유한 만다야교 성전이 남아 있다. 가장 중요한 성전은 긴자 라바/긴자 라바arw로 알려져 있으며, 일부 학자들은 그 일부가 2-3세기에 복사된 것으로 특정하지만,[200] S. F. 던랩과 같이 1세기에 위치시키는 자도 있다.[190] 그 외에도 콜스타/콜스타arw 즉 정경 기도서와 『만다교의 요한의 서』/『만다교의 요한의 서』arw (시드라 도 야히아), 그 외 만다교 성전 목록/만다교 성전 목록arw이 있다.

만다야교도는 선과 악의 힘 사이에 항상 싸움과 갈등이 있다고 믿는다. 선의 힘은 누라(빛)와 마이아 하이이(생명수/생명수#영지주의에서의 생명수arw)로 나타나며, 악의 힘은 흐슈카(어둠)와 마이아 타흐미(죽은 물 또는 썩은 물)로 나타난다. 두 물은 균형을 이루기 위해 모든 것에 섞여 있다. 만다야교도는 또한 알마 드-누라(빛의 세계/빛의 세계 (만다교)arw)라고 불리는 내세 또는 천국도 믿는다.[191]

만다야교에서는 빛의 세계는 하이이 라비/하이이 라비arw ("위대한 생명" 또는 "위대한 살아있는 신")라고 알려진 지고의 신에 의해 지배된다.[191][192][188] 신은 너무나 위대하고 광대하며 불가해하여, 신이 얼마나 헤아릴 수 없는지를 말로 완전히 묘사할 수 없다. 헤아릴 수 없는 수의 우스라/우스라arw(천사 또는 수호자)가[193] 빛에서 나타나 신을 둘러싸고 찬미와 칭송의 행위를 한다고 믿어진다. 그들은 빛의 세계와는 다른 세계에 살고 있으며, 일부는 일반적으로 유출이라고 불리며, "첫 번째 생명"이라고도 불리는 지고의 신을 섬기는 존재이다. 그 이름에는 두 번째 생명, 세 번째 생명, 네 번째 생명(즉 유샤민/유샤민arw, 아바투르/아바투르arw, 프타힐/프타힐arw) 등이 있다.[193]

어둠의 왕(크룬/크룬arw)은 혼돈을 나타내는 어두운 물에서 형성된 어둠의 세계/어둠의 세계 (만다교)arw의 지배자이다.[192] 어둠의 세계의 주요 방어자는 우르/우르 (만다교)arw라는 거대한 괴물 또는 용이며, 루하라고 알려진 사악한 여성 지배자도 어둠의 세계에 살고 있다. 만다야교도는 이 악의적인 지배자들이 자신들을 일곱 개의 행성과 열두 개의 별자리의 소유자라고 생각하는 악마적인 자손을 낳았다고 믿는다.

만다야교 신앙에 따르면, 물질 세계는 데미우르고스의 역할을 하는 프타힐/프타힐arw이 루하와 일곱 명, 열두 명 등의 어둠의 힘을 빌려 창조한 빛과 어둠의 혼합물이다. 아담의 몸(아브라함의 전통에서는 신에 의해 창조된 최초의 인간이라고 믿어진다)은 이 어둠의 존재들에 의해 만들어졌지만, 그의 영혼(또는 마음)은 빛으로부터 직접 창조된 것이다. 따라서, 만다야교도는 인간의 영혼은 빛의 세계에서 유래했기 때문에 구원이 가능하다고 믿는다. 때로는 "내면의 아담" 또는 아담 카시아/아담 카시아arw라고 불리는 영혼은 어둠에서 구출되어 빛의 세계의 천상의 영역으로 상승할 수 있기를 간절히 바란다.

마스부타/마스부타arw는 만다야교의 중심적인 주제이며, 영혼의 속죄를 위해 필요하다고 여겨진다. 만다야교도는 기독교와 같은 종교처럼 일회성 세례를 하는 것이 아니라, 세례를 영혼을 구원에 가깝게 할 수 있는 의식적 행위로 본다.[194] 따라서, 만다야교도는 평생 동안 반복적으로 세례를 받는다.[195] 만다야교도는 세례자 요한을 나소라에아 만다교/나소라에아 만다교arw의 인물이라고 생각한다.[192][196][197] 요한은 그들의 가장 위대한 마지막 교사라고 불린다.[193][192]

요른 J. 버클리/요른 J. 버클리arw를 비롯한 만다야교를 전문으로 하는 학자들은, 만다야교도가 약 2000년 전에 팔레스타인-이스라엘 지방에 기원을 두고 박해 때문에 동쪽으로 이동했다고 생각한다.[198][199] 또한, 메소포타미아 남서부 기원설을 주장하는 자도 있다.[200] 하지만 만다야교는 더 오래되었으며, 기독교 이전 시대로 거슬러 올라간다는 견해도 있다.[201] 만다야교도는 자신들의 종교가 일신교로서 유대교, 기독교, 이슬람교에 선행한다고 주장한다.[202] 만다야교도는 자신들이 노아의 아들 셈의 직계 자손이며,[192] 또한 세례자 요한의 원래 제자의 자손이라고 믿는다.[203]

만다어 원문에서 『토마스 시편』/『토마스 시편』arw에 단어를 바꾼 부분과 직역이 발견된 것으로부터, 만다야교는 마니교 이전부터 존재했을 가능성이 높다고 여겨지게 되었다.[204] 발렌티누스파는 2세기에 만다야교 세례의 형식을 자신들의 의식에 도입했다. 버거 A. 피어슨/버거 A. 피어슨arw은 셋파의 다섯 개의 인장/다섯 개의 인장arw을 물에서의 5번의 의식적 침수을 가리키는 것으로 생각하고, 만다야교의 마스부타/마스부타arw와 비교하고 있다.[205] 요른 J. 버클리/요른 J. 버클리arw에 따르면, "셋파의 영지주의 문헌은...... 만다야교의 세례 사상과 관련이 있으며, 아마도 동생과 같은 존재이다".[206]

버클리는 만다야교의 이스라엘 또는 유대 기원설을 받아들인 후, 다음과 같이 덧붙였다.

> 만다야교도는 영지주의의 발명자, 또는 적어도 그 발전에 기여한 자가 되었을 가능성이 높다...... 그리고 그들은 우리가 아는 한 가장 방대한 영지주의 문학을 하나의 언어로 만들어냈다...... 후기 고대의(예를 들어 마니교, 발렌티누스파와 같은) 영지주의 및 기타 종교 그룹의 발전에 영향을 미쳤다.

; 마니교

마니교(摩尼教, Manichaeism)는 예언자 마니(摩尼, Mani: AD c.210-276)에 의해 창시된 종교로, 완전히 독립적인 종교 운동이었으며 지금은 거의 완전히 사라진 종교이다.

마니교는 마니 (예언자)(216-276년)에 의해 창시되었다. 마니의 아버지는 유대교 기독교의 분파인 에비온파의 일파, 엘케사이파/Elcesaites영어의 신자였다. 마니는 12세와 24세 때 자신의 "천상의 쌍둥이" 환시 체험을 하고, 아버지의 종파를 떠나 그리스도의 참된 메시지를 설파하도록 요청받았다. 240-241년, 마니는 현재의 아프가니스탄에 있는 사카의 인도-그리스 왕국으로 여행하여 그곳에서 힌두교와 그 다양한 기존 철학을 배웠다. 242년에 돌아와 샤푸르 1세의 궁정에 합류하여, 페르시아어로 쓰인 유일한 작품인 샤부흐라간/Shabuhragan영어을 헌정했다. 원본은 시리아어라는 동아람어 방언으로, 독특한 마니 문자로 쓰여 있었다.

마니교는 빛과 어둠의 두 개의 공존하는 영역이 갈등에 휘말린다고 생각한다. 빛의 일부 요소가 어둠 속에 갇히게 되고, 물질적 창조의 목적은 이러한 개별 요소를 추출하는 완만한 과정을 따르는 것이다. 마지막에는 빛의 왕국이 어둠을 이기게 된다. 마니교는 이러한 이원론적 신화를 주르반주의 조로아스터교에서 계승했다.[223] 영원한 영인 아후라 마즈다가 그 반대편인 앙라 마이뉴와 대립한다. 이 이원론적 교리는 원초적 인간이 어둠의 힘에 패배하여 빛의 입자를 다 먹히고 갇히게 된다는 정교한 우주론적 신화를 체현했다.[224]

쿠르트 루돌프에 따르면, 마니교가 5세기에 페르시아에서 쇠퇴한 것은 이 운동의 동서로의 확산을 막기에는 너무 늦었기 때문이다. 서방에서는 이 학파의 가르침이 시리아, 북아라비아, 이집트, 북아프리카로 이동했다. 4세기에는 로마와 달마티아에, 또한 갈리아와 스페인에도 마니교도의 증거가 있다. 시리아에서 그것은 더 나아가 시리아-팔레스타인/Syria Palestina영어, 아나톨리아 반도, 비잔틴/Byzantine Armenia영어, 페르시아/Persian Armenia영어의 아르메니아로 진출했다.

마니교의 영향은 제국의 선출자들과 논쟁적인 저작들에 의해 공격받았지만, 이 종교는 6세기까지 확산되었고, 중세의 바울파 (중세), 보고밀파, 카타리파의 출현에도 영향을 미쳤지만, 결국 가톨릭교회에 의해 근절되었다.

루돌프에 따르면, 동방에서는 마니교가 번영할 수 있었다. 왜냐하면, 그전까지 기독교와 조로아스터교가 차지하고 있던 종교적 독점의 지위가, 새롭게 등장한 이슬람교에 의해 무너졌기 때문이다. 아랍 정복 초기에 마니교는 다시 페르시아에서 신봉자를 찾았지만(주로 교양 있는 사람들 사이에서), 이란을 거쳐 중앙아시아에서 가장 성행했다. 거기서 762년, 마니교는 위구르 카간국의 국교가 되었다.

4. 1. 1. 만다야교

만다야교는 영지주의적인 일신교이자 민족 종교이다.[185][186] 만다야교도는 만다어라고 알려진 만다어/만다어arw를 사용하는 민족 종교 집단이다. 이들은 고대부터 현존하는 유일한 영지주의자들이다.[130] 만다야교는 이라크 남부와 이란의 후제스탄 주의 일부에서 현재도 소수에 의해 실천되고 있으며, 전 세계적으로 6만 명에서 7만 명의 만다야교도가 있는 것으로 여겨진다.[187] 이들은 주로 카룬 강, 유프라테스 강, 티그리스 강, 그리고 샤트 알 아랍 강을 둘러싼 강 유역에서 종교를 실천해 왔다.'만다야교도'라는 이름은 지식을 의미하는 아람어의 만다/만다arw에서 유래되었다.[188] 세례자 요한은 이 종교의 중심 인물이며, 세례를 중시하는 것이 그들의 핵심적인 신앙의 일부가 되었다. 너새니얼 도이치/너새니얼 도이치영어에 따르면, "만다야교의 인간 발생론은 랍비적인 설명과 영지주의적인 설명을 모두 반영하고 있다".[189] 만다야교도는 아담, 아벨, 셋, 에노스, 노아, 셈, 셈의 아들 아람/셈의 아들 아람영어, 특히 세례자 요한을 숭배한다.

현대에도 만다어로 쓰인 상당량의 고유한 만다야교 성전이 남아 있다. 가장 중요한 성전은 긴자 라바/긴자 라바arw로 알려져 있으며, 일부 학자들은 그 일부가 2-3세기에 복사된 것으로 특정하지만,[200] S. F. 던랩과 같이 1세기에 위치시키는 자도 있다.[190] 그 외에도 콜스타/콜스타arw 즉 정경 기도서와 『만다교의 요한의 서』/『만다교의 요한의 서』arw (시드라 도 야히아), 그 외 만다교 성전 목록/만다교 성전 목록arw이 있다.

만다야교도는 선과 악의 힘 사이에 항상 싸움과 갈등이 있다고 믿는다. 선의 힘은 누라(빛)와 마이아 하이이(생명수/생명수#영지주의에서의 생명수arw)로 나타나며, 악의 힘은 흐슈카(어둠)와 마이아 타흐미(죽은 물 또는 썩은 물)로 나타난다. 두 물은 균형을 이루기 위해 모든 것에 섞여 있다. 만다야교도는 또한 알마 드-누라(빛의 세계/빛의 세계 (만다교)arw)라고 불리는 내세 또는 천국도 믿는다.[191]

만다야교에서는 빛의 세계는 하이이 라비/하이이 라비arw ("위대한 생명" 또는 "위대한 살아있는 신")라고 알려진 지고의 신에 의해 지배된다.[191][192][188] 신은 너무나 위대하고 광대하며 불가해하여, 신이 얼마나 헤아릴 수 없는지를 말로 완전히 묘사할 수 없다. 헤아릴 수 없는 수의 우스라/우스라arw(천사 또는 수호자)가[193] 빛에서 나타나 신을 둘러싸고 찬미와 칭송의 행위를 한다고 믿어진다. 그들은 빛의 세계와는 다른 세계에 살고 있으며, 일부는 일반적으로 유출이라고 불리며, "첫 번째 생명"이라고도 불리는 지고의 신을 섬기는 존재이다. 그 이름에는 두 번째 생명, 세 번째 생명, 네 번째 생명(즉 유샤민/유샤민arw, 아바투르/아바투르arw, 프타힐/프타힐arw) 등이 있다.[193]

어둠의 왕(크룬/크룬arw)은 혼돈을 나타내는 어두운 물에서 형성된 어둠의 세계/어둠의 세계 (만다교)arw의 지배자이다.[192] 어둠의 세계의 주요 방어자는 우르/우르 (만다교)arw라는 거대한 괴물 또는 용이며, 루하라고 알려진 사악한 여성 지배자도 어둠의 세계에 살고 있다. 만다야교도는 이 악의적인 지배자들이 자신들을 일곱 개의 행성과 열두 개의 별자리의 소유자라고 생각하는 악마적인 자손을 낳았다고 믿는다.

만다야교 신앙에 따르면, 물질 세계는 데미우르고스의 역할을 하는 프타힐/프타힐arw이 루하와 일곱 명, 열두 명 등의 어둠의 힘을 빌려 창조한 빛과 어둠의 혼합물이다. 아담의 몸(아브라함의 전통에서는 신에 의해 창조된 최초의 인간이라고 믿어진다)은 이 어둠의 존재들에 의해 만들어졌지만, 그의 영혼(또는 마음)은 빛으로부터 직접 창조된 것이다. 따라서, 만다야교도는 인간의 영혼은 빛의 세계에서 유래했기 때문에 구원이 가능하다고 믿는다. 때로는 "내면의 아담" 또는 아담 카시아/아담 카시아arw라고 불리는 영혼은 어둠에서 구출되어 빛의 세계의 천상의 영역으로 상승할 수 있기를 간절히 바란다.

마스부타/마스부타arw는 만다야교의 중심적인 주제이며, 영혼의 속죄를 위해 필요하다고 여겨진다. 만다야교도는 기독교와 같은 종교처럼 일회성 세례를 하는 것이 아니라, 세례를 영혼을 구원에 가깝게 할 수 있는 의식적 행위로 본다.[194] 따라서, 만다야교도는 평생 동안 반복적으로 세례를 받는다.[195] 만다야교도는 세례자 요한을 나소라에아 만다교/나소라에아 만다교arw의 인물이라고 생각한다.[192][196][197] 요한은 그들의 가장 위대한 마지막 교사라고 불린다.[193][192]

요른 J. 버클리/요른 J. 버클리arw를 비롯한 만다야교를 전문으로 하는 학자들은, 만다야교도가 약 2000년 전에 팔레스타인-이스라엘 지방에 기원을 두고 박해 때문에 동쪽으로 이동했다고 생각한다.[198][199] 또한, 메소포타미아 남서부 기원설을 주장하는 자도 있다.[200] 하지만 만다야교는 더 오래되었으며, 기독교 이전 시대로 거슬러 올라간다는 견해도 있다.[201] 만다야교도는 자신들의 종교가 일신교로서 유대교, 기독교, 이슬람교에 선행한다고 주장한다.[202] 만다야교도는 자신들이 노아의 아들 셈의 직계 자손이며,[192] 또한 세례자 요한의 원래 제자의 자손이라고 믿는다.[203]

만다어 원문에서 『토마스 시편』/『토마스 시편』arw에 단어를 바꾼 부분과 직역이 발견된 것으로부터, 만다야교는 마니교 이전부터 존재했을 가능성이 높다고 여겨지게 되었다.[204] 발렌티누스파는 2세기에 만다야교 세례의 형식을 자신들의 의식에 도입했다. 버거 A. 피어슨/버거 A. 피어슨arw은 셋파의 다섯 개의 인장/다섯 개의 인장arw을 물에서의 5번의 의식적 침수을 가리키는 것으로 생각하고, 만다야교의 마스부타/마스부타arw와 비교하고 있다.[205] 요른 J. 버클리/요른 J. 버클리arw에 따르면, "셋파의 영지주의 문헌은...... 만다야교의 세례 사상과 관련이 있으며, 아마도 동생과 같은 존재이다".[206]

버클리는 만다야교의 이스라엘 또는 유대 기원설을 받아들인 후, 다음과 같이 덧붙였다.

> 만다야교도는 영지주의의 발명자, 또는 적어도 그 발전에 기여한 자가 되었을 가능성이 높다...... 그리고 그들은 우리가 아는 한 가장 방대한 영지주의 문학을 하나의 언어로 만들어냈다...... 후기 고대의(예를 들어 마니교, 발렌티누스파와 같은) 영지주의 및 기타 종교 그룹의 발전에 영향을 미쳤다.

4. 1. 2. 마니교

마니교(摩尼教, Manichaeism)는 예언자 마니(摩尼, Mani: AD c.210-276)에 의해 창시된 종교로, 완전히 독립적인 종교 운동이었으며 지금은 거의 완전히 사라진 종교이다.마니교는 마니 (예언자)(216-276년)에 의해 창시되었다. 마니의 아버지는 유대교 기독교의 분파인 에비온파의 일파, 엘케사이파/Elcesaites영어의 신자였다. 마니는 12세와 24세 때 자신의 "천상의 쌍둥이" 환시 체험을 하고, 아버지의 종파를 떠나 그리스도의 참된 메시지를 설파하도록 요청받았다. 240-241년, 마니는 현재의 아프가니스탄에 있는 사카의 인도-그리스 왕국으로 여행하여 그곳에서 힌두교와 그 다양한 기존 철학을 배웠다. 242년에 돌아와 샤푸르 1세의 궁정에 합류하여, 페르시아어로 쓰인 유일한 작품인 샤부흐라간/Shabuhragan영어을 헌정했다. 원본은 시리아어라는 동아람어 방언으로, 독특한 마니 문자로 쓰여 있었다.

마니교는 빛과 어둠의 두 개의 공존하는 영역이 갈등에 휘말린다고 생각한다. 빛의 일부 요소가 어둠 속에 갇히게 되고, 물질적 창조의 목적은 이러한 개별 요소를 추출하는 완만한 과정을 따르는 것이다. 마지막에는 빛의 왕국이 어둠을 이기게 된다. 마니교는 이러한 이원론적 신화를 주르반주의 조로아스터교에서 계승했다[223]. 영원한 영인 아후라 마즈다가 그 반대편인 앙라 마이뉴와 대립한다. 이 이원론적 교리는 원초적 인간이 어둠의 힘에 패배하여 빛의 입자를 다 먹히고 갇히게 된다는 정교한 우주론적 신화를 체현했다.[224]

쿠르트 루돌프에 따르면, 마니교가 5세기에 페르시아에서 쇠퇴한 것은 이 운동의 동서로의 확산을 막기에는 너무 늦었기 때문이다. 서방에서는 이 학파의 가르침이 시리아, 북아라비아, 이집트, 북아프리카로 이동했다. 4세기에는 로마와 달마티아에, 또한 갈리아와 스페인에도 마니교도의 증거가 있다. 시리아에서 그것은 더 나아가 시리아-팔레스타인/Syria Palestina영어, 아나톨리아 반도, 비잔틴/Byzantine Armenia영어, 페르시아/Persian Armenia영어의 아르메니아로 진출했다.

마니교의 영향은 제국의 선출자들과 논쟁적인 저작들에 의해 공격받았지만, 이 종교는 6세기까지 확산되었고, 중세의 바울파 (중세), 보고밀파, 카타리파의 출현에도 영향을 미쳤지만, 결국 가톨릭교회에 의해 근절되었다.

루돌프에 따르면, 동방에서는 마니교가 번영할 수 있었다. 왜냐하면, 그전까지 기독교와 조로아스터교가 차지하고 있던 종교적 독점의 지위가, 새롭게 등장한 이슬람교에 의해 무너졌기 때문이다. 아랍 정복 초기에 마니교는 다시 페르시아에서 신봉자를 찾았지만(주로 교양 있는 사람들 사이에서), 이란을 거쳐 중앙아시아에서 가장 성행했다. 거기서 762년, 마니교는 위구르 카간국의 국교가 되었다.

4. 2. 시리아-이집트의 영지주의

시리아-이집트의 영지주의 학파들은 자신들의 견해 중 많은 부분을 플라톤주의로부터 끌어와서 발전시켜 자신들의 견해로 만들었다. 시리아-이집트의 영지주의에서는, 전형적으로, 원초의 모나드적 근원으로부터 일련의 발출물들이 발출되어서 창조가 이루어지며 마침내 이 발출 과정의 마지막 단계에서 물질 우주가 창조된다는 창조론 또는 우주발생론을 가지고 있었다. 이러한 창조론의 논리적 귀결로서, 시리아-이집트의 영지주의자들은 악은 물질이라는 관점을 가졌는데, 이 관점은 악을 선과 동등한 힘을 가진 선에 반대되는 독립적인 힘 또는 원리라고 보기 보다는 악은 선에 비할 때 현저하게 열등한 힘이며 영적인 앎과 선의 결핍이라고 보는 경향성을 가졌다. 이러한 견해를 가진 시리아-이집트의 영지주의자들은 '선'과 '악'을 "무언가를 설명하거나 묘사할 때 사용하는 '상대적인' 용어들"로 사용했다고 말할 수 있다.[100] 이것은 시리아-이집트의 영지주의자들이 선과 악 사이에서 상대적인 곤란과 혼란에 처해 있는 인간이라는 존재를 설명하거나 묘사할 때 선의 원리 또는 근원으로터 극히 멀리 떨어져 있는 상태를 '악'이라고 언급했으며, 또한, 악을 언급함에 있어 인간은 '악한 성품을 태어나면서부터 가지고 있다는 개념'을 주장하지 않으면서도 악에 대해 설명을 했던 것에서 알 수 있다.시리아-이집트 영지주의의 성전(聖典)들에 속한 문헌들의 대다수는 나그함마디 문서에서 발견되어 현대에 알려졌거나 확인된 문헌들이다. 시리아-이집트 영지주의는 세트파, 발렌티누스파, 바실리데스파, 토마스파, 뱀 영지주의자 등을 포함한다.

이러한 운동 중 다수는 기독교와 관련된 텍스트를 사용했으며, 일부는 스스로를 명확하게 기독교인으로 규정했지만, 동방 기독교나 로마 가톨릭과는 매우 달랐다.[251] 예수와 토마스 (사도)를 비롯한 그의 제자들은 많은 영지주의 텍스트에 등장한다. 마리아 막달레나는 영지주의 지도자로 존경받으며, 마리아 복음서와 같은 일부 영지주의 텍스트에서는 열두 사도보다 우월하다고 여겨진다. 요한 복음사가는 일부 영지주의 해석가들에 의해 영지주의자로 주장되며,[91] 심지어 성 바울도 그렇다.

4. 2. 1. 세트파

세트파(Sethians) 또는 세트주의(Sethianism)라는 명칭은 아담과 하와의 셋째 아들인 셋(Seth)에서 유래하였다. 세트파는 셋이 그노시스를 지녔으며 또 그노시스를 전수하였다고 믿었다. 전형적인 세트파의 성전(聖典)들은 다음과 같다.- 요한의 비밀 가르침 (요한의 비밀의 서)

- 아담 계시록

- 지배자들의 실재성 (아르콘들의 본질)

- 천둥, 완전한 마음

- 트리모르픽 프로테노이아 (삼중의 최초의 생각)

- 불가시의 위대한 스피릿의 신성한 책 (이집트인들의 콥트어 복음서, 이집트 복음서)

- 조스트리아노스

- 알로게네스

- 세트의 세 석주

세트파는 2세기부터 3세기에 걸쳐 활동한 영지주의의 주류 중 하나로, 이레네우스가 비판한 영지주의의 원형이다. 세트파는 그 ''영지''를 아담과 하와의 셋째 아들 세트 (성경)와 노아의 아내 ''노레아''에게 귀속시켰다. 노레아는 만다교와 마니교에서도 역할을 한다. 그들의 주요 문서는 『요한의 비밀 가르침』으로, 기독교적 요소는 포함되어 있지 않으며 두 개의 초기 신화의 혼합물이다. 『아담 계시록』과 같은 초기 문서들은 기독교 이전의 징후를 보이며, 아담과 하와의 셋째 아들 세트에 초점을 맞추고 있다. 후기 세트파 문서는 플라톤주의와의 대화를 이어간다. 조스트리아노스나 알로게네스와 같은 세트파 문서는, 오래된 세트파 문서의 이미지를 사용하지만, "기독교 내용의 흔적은 없고, 동시대의 플라톤주의(즉, 후기 중기 플라톤주의)에서 얻어진 철학적 개념의 거대한 자금을 사용하고 있다."

존 D. 터너에 따르면, 독일과 미국의 학문에서는 세트파를 "유대교 내부의, 절충적인 이단적 현상"으로 간주하는 반면, 영국과 프랑스의 학문에서는 세트파를 "이단적 기독교 사변의 한 형태"로 간주하는 경향이 있다. 로로프 판 덴 브로크는 "세트파"는 독립적인 종교 운동이 아니라, 오히려 다양한 문서에 나타나는 일련의 신화적 주제를 가리키는 말이라고 지적한다.

스미스에 따르면, 세트파는 기독교 이전의 전통, 아마도 기독교와 플라톤주의의 요소를 받아들이면서 성장한 절충주의적인 컬트였을 가능성이 있다. 템포리니, 포크트, 하세에 따르면, 초기의 세트파는 나사렛파, 오피스파, 혹은 알렉산드리아의 필론이 이단이라고 부른 종파와 동일하거나 관련이 있을 수 있다.

터너에 따르면, 세트파는 기독교와 중기 플라톤주의의 영향을 받았으며, 아마도 바르벨로 (최고신의 첫 번째 유출)의 이름을 딴 바르벨로파라고 불리는 유대인 세례 집단과 "세트 (성경)의 씨앗"인 세트파라고 불리는 성서 주석자 집단이 융합하여 2세기에 탄생했다. 2세기 말, 세트파는 그리스도에 대한 가현론적 관점을 거부한 발전 중인 기독교 정통파로부터 멀어져 갔다. 3세기 초, 세트파는 기독교 이단론자들에게 완전히 거부당했고, 세트파는 시초의 기원에 대한 관심을 잃으면서 플라톤주의의 관상적 실천으로 옮겨갔다. 3세기 후기, 세트파는 플로티노스와 같은 신플라톤주의자들의 공격을 받았고, 플라톤주의로부터 소외되었다. 4세기 초부터 중반에 걸쳐, 세트파는 아콘파, 아우디안파, 볼보리파, 피비온파, 아마도 스트라티오티코이, 세쿤디안파 등, 다양한 분파적 영지주의 집단으로 분열되었다. 이들 집단 중 일부는 중세까지 존속했다.

4. 2. 2. 토마스파

토마스파(Thomasines, 토마스주의, 도마주의)는 사도 토마스에서 유래한 이름이다. 대체로 다음 문헌들이 토마스파의 성전(聖典)들에 속한 것으로 여겨지고 있다:[97][214]- 진주의 찬가

- 토마스 복음서

- 도마서

분류:영지주의

분류:기독교 분파

분류:사도 토마스

4. 2. 3. 바실리데스파

바실리데스파(Basilidians, Basilideans) 또는 바실리데스주의(Basilidianism)라는 명칭은 이 분파의 창시자였던 바실리데스에서 유래한 이름이다. 바실리데스파의 문헌들 중 대부분은 바실리데스의 반대자들 중의 한 명이었던 이레나이우스의 저서 《이단적 교의들에 대한 반박》을 통해 알려져 있다. 그리고 다음의 단편들이 알렉산드리아의 클레멘스의 저작들을 통해 알려져 있다.바실리데스파는 2세기에 알렉산드리아의 바실리데스에 의해 설립되었다. 바실리데스는 자신의 교리를 베드로의 제자 글라우쿠스에게서 배웠다고 주장했지만, 메난드로스의 제자였을 가능성도 있다.[213] 바실리데스파는 에피파니오스가 나일 델타에 사는 바실리데스파 신자를 알고 있었던 것처럼, 4세기 말까지 존속했다. 그러나 거의 이집트에만 국한되었지만, 술피키우스 세베루스에 따르면, 멤피스의 어떤 인물 마르쿠스를 통해 스페인으로 유입된 것으로 보인다. 히에로니무스는 프리스킬리아누스파가 이에 감염되었다고 말했다.

4. 2. 4. 발렌티누스파

발렌티누스파(Valentinians) 또는 발렌티누스주의(Valentinianism)는 기독교 주교이자 교사였던 발렌티누스(발렌티니우스(Valentinius))의 이름을 따서 지어졌다. 발렌티누스는 세트파의 전통과는 다른 복잡한 우주론을 전개했으며, '로마교회의 대주교' 후보였으나 근소한 표차로 로마교회의 주교가 되지 못했다.다음은 발렌티누스파의 성전(聖典)으로 여겨지는 문헌들이다.

- 아기 속에 현현한 신의 말씀 (단편 A) *

- 세 가지 성품들에 대하여 (단편 B) *

- 아담이 지닌 말씀을 발하는 능력 (단편 C) *

- 아담의 이름 (단편 D) *

- 아가토포우스에게 보낸 편지: 예수의 소화 기관 (단편 E) *

- 죽음의 세계의 소멸 (단편 F) *

- 친구에 대하여: 모두가 공유하는 지혜의 근원 (단편 G) *

- 집착에 관한 편지: 신의 비전 (단편 H) *

- 여름 추수 *

- 진리의 복음서 *

- 프톨레마이오스 버전의 나스티시즘 신화

- 사도 바울의 기도

- 프톨레마이오스의 플로라에게 보낸 편지

- 레기우스에게 보낸 편지: 부활론

- 빌립보 복음서

발렌티누스파는 창시자인 발렌티누스()의 이름을 따서 명명되었으며, 그는 로마의 주교 후보였지만 다른 사람이 선택되자 자신의 그룹을 시작했다.[209] 발렌티누스주의는 2세기 중반 이후 번성했다. 이 학파는 인기가 많아 북서 아프리카와 이집트로 퍼져나갔고, 동쪽으로는 소아시아와 시리아까지 뻗어나갔다. 에피파니우스는 발렌티누스를 특히 ''영지주의적''이라고 지칭했다. 이는 지적으로 활기찬 전통이었으며, 영지주의의 정교하고 철학적으로 "밀도가 높은" 형태였다. 발렌티누스의 제자들은 그의 가르침과 자료를 정교하게 다듬었고, 그들의 핵심적인 신화의 몇 가지 유형이 알려져 있다.

발렌티누스파의 영지주의는 이원론이 아닌 일원론적이었을 가능성이 있다. 발렌티누스파의 신화에서, 결함이 있는 물질성의 창조는 데미우르고스의 측면의 도덕적 결함 때문이 아니라, 그가 흘러나온 뛰어난 존재보다 덜 완전하다는 사실 때문이다. 발렌티누스파는 다른 영지주의 집단보다 물질적 현실을 경멸하지 않았으며, 물질성을 신적인 것과는 다른 실체로 보는 것이 아니라, 물질적 창조의 행위로서 신화적으로 상징화되는 지각의 오류로 돌렸다.

발렌티누스의 추종자들은 서신을 체계적으로 해독하려고 시도했고, 대부분의 기독교인들이 서신을 문자적으로 읽는 대신 비유적으로 읽는 실수를 범하고 있다고 주장했다. 발렌티누스파는 로마 신자들에게 보낸 편지에서 유대인과 이방인의 대립을 ''프쉬키크'' (영적으로는 되었지만 육욕에서 벗어나지 못한 사람들)와 영적인 자들 (완전히 영적인 사람들)의 차이를 가리키는 암호적인 언급으로 이해했다. 발렌티누스파는 그러한 암호가 영지주의에 본질적이며, 비밀은 진정한 내적 이해로의 적절한 진보를 보장하는 데 중요하다고 주장했다.

벤틀리 레이턴에 따르면, "고전적 영지주의"와 "토마스 학파"는 발렌티누스의 발전에 선행했고 영향을 주었다. 레이턴은 발렌티누스를 "위대한 (영지주의) 개혁가", "영지주의 발전의 초점"이라고 불렀다. 알렉산드리아에서 태어난 발렌티누스는, 영지주의 교사인 바실리데스와 접촉하여 영향을 받았을 수 있다. 시몬 페트르만은 영지주의의 기독교 기원을 주장하면서, 발렌티누스를 바실리데스 다음, 세트파 이전에 위치시켰다. 페트르만에 따르면, 발렌티누스는 초기 헬레니즘화된 교사들의 반유대주의를 완화한 것이었다. 데미우르고스는 히브리 구약성서의 신 (즉, 야훼)의 신화적 묘사로 널리 여겨지지만, 악이라기보다는 무지한 자로 묘사된다.

4. 2. 5. 유다 복음서

유다 복음서는 가장 최근에 발견된 영지주의 문헌이다. 내셔널 지오그래픽사에서 유다 복음서를 영문으로 번역하여 공개하였다. 유다 복음서는 이스가리옷 유다를 예수의 제자들 중 가장 뛰어났던 제자였으며 그가 예수를 관헌들에게 넘기는 배신 행위를 한 것은 예수의 요구에 의한 것이었다고 묘사하고 있다. 유다 복음서에는 바르벨로(Barbelo)—바르벨로는 신의 최초의 발출물로서 다른 이름으로는 '어머니-아버지', '최초의 인간', '3중의 양성일체(兩性一體)의 이름' 또는 '영원한 아이온'이라고도 불린다—에 대한 언급이 있다. 그리고 《요한의 비밀 가르침》이나 이런 류의 다른 문헌들과 비슷한 내용이 포함되어 있어 바르벨로파(Barbeloites)와 세트파의 영지주의와 관련된다.

4. 3. 후대의 영지주의와 영지주의의 영향을 받은 분파들

시몬 마구스(1세기)와 시노페의 마르키온(85년-160년)은 둘 다 영지주의적인 경향성을 가졌다. 그러나 영지주의자의 사상이라고 할 만한 전형적인 사고들이 아직 이들에게는 형성되어 있지 않았다. 때문에 이들을 가(假)영지주의자 또는 전(前)영지주의자라고도 칭할 수도 있을 것이다. 이 두 사람은 모두 상당한 수의 추종자들이 있었다. 시몬 마구스의 제자였던 안티오키아의 메난드로스는 나스틱파에 속하는 것으로 볼 수 있다. 마르키온은 대중적으로는 영지주의자인 것으로 알려져 있는데, 그러나 대부분의 학자들은 마르키온을 영지주의자라고 여기지 않는다.[98]마르키온은 (현재 터키에 있는 흑해 남쪽 해안의 도시인) 시노페 출신의 교회 지도자였으며, 150년경 로마에서 설교했으나 추방당하여 자신만의 교회를 세웠고, 이 교회는 지중해 전역으로 퍼져나갔다.[99] 그는 구약성서를 거부하고, 제한된 기독교 정경을 따랐는데, 여기에는 수정된 누가복음과 바울의 편지 10통이 포함되었다.[99] 그는 구약성서의 신, 즉 데미우르고스인 "물질적 우주의 사악한 창조주"와, 예수의 아버지인 "사랑하는 영적인 신" 사이의 근본적인 차이를 설교했는데, 이 신은 유대 율법의 폭정에서 인류를 해방시키기 위해 예수를 세상에 보냈다. 영지주의자들과 마찬가지로, 마르키온은 예수가 본질적으로 인간의 형상을 하고 나타난 신성한 영이며, 진정한 육체를 가진 존재가 아니라고 주장했다.[99] 마르키온은 하늘의 아버지 (예수 그리스도의 아버지)는 완전히 이질적인 신이며, 세상을 만드는 데 아무런 역할도 하지 않았고, 세상과 아무런 관련도 없다고 주장했다.[99]

케린투스(100년)는 영지주의의 요소들을 가진 한 이단 학파의 창시자였다. 그리스도를 인간 예수와는 별개인 천상의 영인 것으로 보았으며 데미우르고스를 물질 세상을 창조한 존재라고 한 점은 나스틱파들과 견해를 같이 한 부분이다. 반면, 기독교인들은 유대교 율법을 지켜야 한다고 가르친 것과 그가 말한 데미우르고스는 하급의 존재가 아니라 신성한(holy) 존재였다는 점은 영지주의자들과 견해를 달리한 부분이다. 케린투스는 또한 재림에 대해서도 가르쳤다. 케린투스는 자신의 그노시스는 사도들 중의 한 명에게서 전수 받은 비밀한 지식이라고 주장하였다. 어떤 학자들은 신약성경의 요한1서가 케린투스의 주장에 대응하기 위하여 쓴 것이라고 보고 있다.[101]

오피스파(100년경)는 구약성경의 창세기에 나오는 뱀(opis, 오피스/ὄφιςel)을 지식의 전수자로 숭배하였기 때문에 붙여진 이름이었다.

카인파 또는 카인주의(카인)은 이름이 의미하는 바대로 카인을 숭배하였는데 또한 이들은 에서와 고라와 소돔과 고모라인들을 숭배하였다. 이 영지주의자들의 성격과 특징에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 하지만 이들은 죄악에 빠지는 것이 구원의 열쇠라고 믿었던 것으로 추측되고 있다. 이렇게 믿은 이유는 육체는 악한 것이므로 육체를 비도덕적 행위들로 더럽혀야 한다는 관점을 가졌기 때문인 것으로 보인다 (자유분방주의를 참조하시오). 카인파라는 이름은 한 종교적인 운동을 지칭하는 이름으로 사용된 것이지 카인의 후손들을 의미하는 용도로 사용된 것이 아니다.[102]

카르포크라테스파 또는 카르포크라테스주의(2세기경)는 자유분방주의 분파로 《히브리 복음서(Gospel according to the Hebrews)》만을 따랐다.[103]

보르보로스파는 자유분방주의 영지주의파로 니골라오파의 후예인 것으로 언급되고 있다.[105]

바오로파(바울파) 또는 바오로주의는 양자론을 주장한 분파들 중의 하나로, 또한, 중세 시대의 문헌에 따르면 영지주의 기독교인이며 반(半)마니교적 기독교인이라고 비난 받았다. 바오로파는 650년-872년 동안 아르메니아와 동로마 제국(330년-1453년)의 동부 테마들에서 번성하였다.

카타르파 또는 알비파는 11세기에 시작되어 12세기-13세기에 융성하였던 기독교 분파로 영지주의를 모방한 전형적인 분파로 여겨지고 있다. 카타르파가 고대 영지주의로부터 직접적인 영향을 받아 형성된 것인가 하는 것은 현재 논쟁의 대상이다. 영지주의 우주론의 기본 컨셉트들이 카타르파에서 발견되고는 있지만, 고대 영지주의와는 달리 이들은 그노시스, 즉 지식을 구원을 초래케 하는 힘으로 여기지 않았다는 것이 명백하다.

4. 3. 1. 시몬 마구스와 마르키온

시몬 마구스(Simon Magus: fl. AD 1세기)와 마르키온(Marcion of Sinope: AD c. 85년-160년)은 둘 다 영지주의적인 경향성을 가졌다. 그러나 영지주의자의 사상이라고 할만한 전형적인 사고들이 아직 이들에게는 형성되어 있지 않았다. 때문에 이들을 가(假)영지주의자 또는 전(前)영지주의자라고도 칭할 수도 있을 것이다. 이 두 사람은 모두 상당한 수의 추종자들이 있었다. 시몬 마구스의 제자였던 안티오키아의 메난드로스(Menander of Antioch)는 나스틱파에 속하는 것으로 볼 수 있다. 마르키온은 대중적으로는 영지주의자인 것으로 알려져 있는데, 그러나 대부분의 학자들은 마르키온을 영지주의자라고 여기지 않는다.[98]마르키온은 (현재 터키에 있는 흑해 남쪽 해안의 도시인) 시노페 출신의 교회 지도자였으며, 서기 150년경 로마에서 설교했으나 추방당하여 자신만의 교회를 세웠고, 이 교회는 지중해 전역으로 퍼져나갔다. 그는 구약성서를 거부하고, 제한된 기독교 정경을 따랐는데, 여기에는 수정된 누가복음과 바울의 편지 10통이 포함되었다.[99] 그는 구약성서의 신, 즉 데미우르고스인 "물질적 우주의 사악한 창조주"와, 예수의 아버지인 "사랑하는 영적인 신" 사이의 근본적인 차이를 설교했는데, 이 신은 유대 율법의 폭정에서 인류를 해방시키기 위해 예수를 세상에 보냈다. 영지주의자들과 마찬가지로, 마르키온은 예수가 본질적으로 인간의 형상을 하고 나타난 신성한 영이며, 진정한 육체를 가진 존재가 아니라고 주장했다.[99] 마르키온은 하늘의 아버지 (예수 그리스도의 아버지)는 완전히 이질적인 신이며, 세상을 만드는 데 아무런 역할도 하지 않았고, 세상과 아무런 관련도 없다고 주장했다.[99]

4. 3. 2. 케린투스

케린투스(Cerinthus: AD c. 100년)는 영지주의의 요소들을 가진 한 이단 학파의 창시자였다. 그리스도(Christ)를 인간 예수와는 별개인 천상의 영인 것으로 보았으며 데미우르고스를 물질 세상을 창조한 존재라고 한 점은 나스틱파들과 견해를 같이 한 부분이다. 반면, 기독교인들은 유대교 율법을 지켜야 한다고 가르친 것과 그가 말한 데미우르고스는 하급의 존재가 아니라 신성한(holy) 존재였다는 점은 영지주의자들과 견해를 달리한 부분이다. 케린투스는 또한 재림(Second Coming)에 대해서도 가르쳤다. 케린투스는 자신의 그노시스는 사도들 중의 한 명에게서 전수 받은 비밀한 지식이라고 주장하였다. 어떤 학자들은 신약성경의 요한1서가 케린투스의 주장에 대응하기 위하여 쓴 것이라고 보고 있다.[299]4. 3. 3. 오피스파

오피스파(Ophites: fl. c. AD 100년)는 구약성경의 창세기에 나오는 뱀(opis, 오피스/ὄφιςel)을 지식의 전수자로 숭배하였기 때문에 붙여진 이름이었다.4. 3. 4. 카인파

카인파 또는 카인주의(Cainites, Cainians)는 이름이 의미하는 바대로 카인을 숭배하였는데 또한 이들은 에서(Esau)와 코라(Korah)와 소돔과 고모라인들(Sodomites)을 숭배하였다. 이 영지주의자들의 성격과 특징에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 하지만 이들은 죄악에 빠지는 것이 구원의 열쇠라고 믿었던 것으로 추측되고 있다. 이렇게 믿은 이유는 육체는 악한 것이므로 육체를 비도덕적 행위들로 더럽혀야 한다는 관점을 가졌기 때문인 것으로 보인다 (자유분방주의를 참조하시오). 카인파라는 이름은 한 종교적인 운동을 지칭하는 이름으로 사용된 것이지 카인의 후손들을 의미하는 용도로 사용된 것이 아니다. 카인이라는 인물에 대한 유일한 원천자료인 성경에 따르면, 카인의 후손들은 노아의 홍수 때에 모두 멸망하였으며 노아의 가족만이 살아남았는데 이들은 셋(Seth)의 후손이었다.4. 3. 5. 카르포크라테스파

카르포크라테스파 또는 카르포크라테스주의(Carpocratians: fl. AD 2세기)는 자유분방주의 분파로 《히브리 복음서(Gospel according to the Hebrews)》만을 따랐다.4. 3. 6. 보르보로스파

보르보로스파(Borborites)는 자유분방주의 영지주의파로 니골라오파의 후예인 것으로 언급되고 있다.4. 3. 7. 바오로파

바오로파(Paulicans, 바울파) 또는 바오로주의는 양자론(Adoptionism)[300]을 주장한 분파들 중의 하나로, 또한, 중세 시대의 문헌에 따르면 영지주의 기독교인이며 반(半)마니교적 기독교인이라고 비난 받았다. 바오로파는 AD 650년-872년 동안 아르메니아와 동로마 제국(AD 330년-1453년)의 동부 테마들에서 번성하였다. 중세 비잔틴 문헌들에 따르면, 바오로파라는 이름은 AD 260년-268년 동안 안티오키아 총대주교였던 사모사타의 바오로에서 유래하였다.[301][302]4. 3. 8. 카타르파

카타르파 또는 알비파는 서기 11세기에 시작되어 12세기-13세기에 융성하였던 기독교 분파로 영지주의를 모방한 전형적인 분파로 여겨지고 있다. 카타르파가 고대 영지주의로부터 직접적인 영향을 받아 형성된 것인가 하는 것은 현재 논쟁의 대상이다. 영지주의 우주론의 기본 컨셉트들이 카타르파에서 발견되고는 있지만,[303] 고대 영지주의와는 달리 이들은 그노시스, 즉 지식을 구원을 초래케 하는 힘으로 여기지 않았다는 것이 명백하다.카타리파(Cathari, 알비겐스파 또는 알비겐시안) 역시 적들에 의해 영지주의적 특성을 지녔다는 비난을 받았다. 카타리파가 고대 영지주의로부터 직접적인 역사적 영향을 받았는지 여부는 논쟁의 대상이다. 비판가들의 주장이 신뢰할 수 있다면, 영지주의적 우주론의 기본적인 개념이 카타리파의 믿음에서 발견될 수 있다(특히, 그들의 악마적인 창조신에 대한 개념에서). 그러나 그들은 지식(gnosis)을 효과적인 구원의 힘으로 특별하게 중요하게 여기지 않았다.

4. 4. 카발라

영지주의 사상은 유대교 신비주의인 카발라에서 유대교적으로 변용된 모습으로 나타났다. 카발리스트들은 영지주의의 여러 핵심 사상들을 수용하여 이 새로운 관점 하에 초기 유대교 문헌들을 재해석하였다.[304] 카발리스트들은 프랑스 남동부 프로방스알프코트다쥐르(Provence-Alpes-Côte d'Azur)에서 기원하였는데, 당시는 영지주의파 카타르파(Cathars)의 중심지였다. 때문에 카타르파가 유대인들에게 영지주의 사상을 전파하여 카발라가 나타나게 되었다고 믿어지고 있다. 카발라의 출현에 영향을 준 다른 하나의 사상은 이슬람교의 이스마일파인 것으로 여겨지고 있다. 그러나 카발라의 추종자들은 카발라의 기원이 에덴 동산 시절 때에 있다고 보고 있다.

카발라는 이교도의 가르침인 영지주의의 용어를 사용하지 않았다. 대신에 토라[305]의 언어로 표현하고 사용하였다. 그럼에도 불구하고, 영지주의의 다양한 종교들로부터 많은 수의 추종자들을 끌어들여서 이들 종교들의 나스티시즘 버전을 창조하고 있던 동안 많은 유대인들도 또한 영지주의자들의 믿음과 놀랍도록 유사한 신비주의적인 유대교 버전을 발전시켰다.

카발라와 영지주의 둘 다에서 공통되어 다루어지고 있으며 그 입장도 서로 일치한다. 예를 들면, 물질계 너머에 복수의 고급계들이 있다는 교의, 아케타입(archetypes, 원형)들에 대한 교의, 그리고 고급계들과 아케타입들을 아는 것[306]을 중요시하는 점 등이다. 하지만, 카발라는 물질 세상과 히브리 성경이 하위신 또는 악한 신의 창조물이라는 영지주의파만의 두드러진 믿음은 수용하지 않았다. 카발라를 영지주의의 한 형태라고 보기보다는, 카발라와 영지주의 둘 다 신플라톤주의적/신피타고라스주의적 동양 신비주의 전통들에 속한 것으로 보는 것이 더 정확할 것이다. 그리고 이 신비주의 전통들에는 이슬람교 신비주의인 수피즘도 속한다. 게르숌 숄렘(Gershom Scholem)은 영지주의를 "형이상학적 반유대주의(anti-Semitism)의 가장 커다란 사례"라고도 말하였다.[307]

유대 철학 역사가 게르숌 숄렘은 중세 카발라에서 몇몇 핵심적인 영지주의 사상이 재등장하여 이전 유대교 자료를 재해석하는 데 사용되었다고 기록했다. 숄렘에 따르면, 조하르와 같은 텍스트들은 영지주의 용어를 사용하지 않으면서도 토라의 해석을 위해 영지주의의 원리를 채택했다.[116] 숄렘은 또한 초기 기독교 영지주의에 영향을 미친 유대교 영지주의가 있었다고 제안했다.[117]

가장 초기의 카발라 텍스트 중 일부가 중세 프로방스에서 등장했고, 그 당시 카타리 운동 또한 활발했던 점을 고려하여, 숄렘과 20세기 중반의 다른 학자들은 두 집단 사이에 상호적인 영향이 있었다고 주장했다. 댄 조셉에 따르면, 이 가설은 현존하는 어떤 텍스트로도 뒷받침되지 않는다.[118]

5. 주요 용어 및 개념

아이온(æon)들은 많은 영지주의 체계들에서 지고한 신의 다양한 발출물들이다. 지고한 신은 하나인 존재(One), 모나드(Monad), 아이온 탈레오스(완전한 아이온/αἰών τέλεος}}, Aeon teleos , Proarkhe , E Arkhe )[308][309]등으로 불린다. 이 최초의 존재는 또한 하나의 아이온이기도 하다. 이 최초의 존재로부터 일련의 다른 발출물들이 생겨난다. 몇몇 영지주의 문헌들에 따르면, 이 일련의 발출물들 중 제일 첫째 발출물은 양성일체(兩性一體)인 바르벨로(Barbelo)이다.[278][310][311] 그리고 바르벨로로부터 하위 아이온들의 쌍들이 발출된다. 이 아이온들의 쌍들은 시저지들(syzygies)이라 불리는 남성-여성의 쌍으로 흔히 발출된다.[312] 이들 시저지들의 숫자는 문헌들에 따라 서로 다르다. 몇몇 문헌들은 이 시저지들의 총 개수가 15쌍, 즉 30인 것으로 말하고 있다.[313] 아이온들 전체는 플레로마, 즉 "빛의 세계(region of light)"를 구성한다. 그리고 플레로마의 가장 하급의 지역들이 어둠(darkness), 즉 물질 세계에 가장 가까이 있는 세계이다.

가장 흔히 쌍을 이루는 아이온들 중에는 예수(Jesus)와 소피아(Sophia )의 쌍이 있다. 《발렌티누스파의 주해서(A Valentinian Exposition)》에서 소피아는 예수를 그녀 자신의 '배우자'라고 말하고 있다.[314]

데미우르고스의 여러 부하들을 지칭하기 위해 아르콘(Archon)이라는 낱말이 사용되었다.[316] 이러한 문맥에서는 아르콘들은 구약성경의 천사들이나 악마들의 역할을 하는 것으로 볼 수 있다.

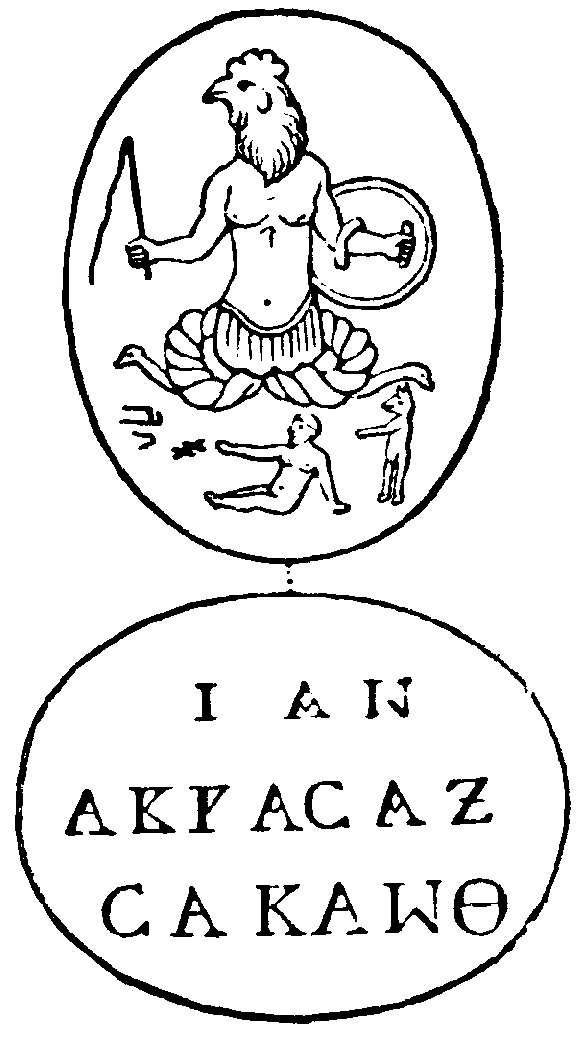

오리겐(AD c.220)의 《셀수스에 대한 반박(Contra Celsum)》에 따르면, 오피스파는 일곱 아르콘들이 존재한다고 보았다. 이들은 이알다바오트로부터 시작되며, 이아오(Iao), 사바오트(Sabaoth), 아도나이오스(Adonaios), 엘라이오스(Elaios), 아스타파노스(Astaphanos), 호라이오스(Horaios)가 그 뒤를 이었다.[317] 이알다바오트의 머리는 사자의 모습이었는데, 미트라 신비 가르침의 크로노스와 유사하며, 베다 종교에서 비슈누의 화신인 나라심하와도 유사하다.[278][318][319]

|섬네일|center|250px|미트라 신비 가르침의 크로노스: 무한한 시간을 의인화한 존재이다]]

'''아브라삭스'''(Abrasax) 또는 '''아브락사스'''(Abraxas)는 이집트의 나스틱파였던 바실리데스파에서 365명의 영적 존재들의 수장으로 언급된 존재이다. 이레나이우스는 '아르콘(Archon)'이라는 낱말을 사용했는데, 그 의미는 불명확하지만 단순히 '지배자(ruler)'를 의미한 것일 수 있다. 바실리데스파의 아브라삭스의 역할과 기능이 무엇이었는지는 명확하지 않다.

아브라삭스 또는 아브락사스라는 낱말은 고대의 보석들에 새겨져 있는데, 이 때문에 이 보석들을 '아브라삭스 보석들(Abraxas stones)'이라 부른다. 이 보석들은 영지주의자들에 의해 호신부나 부적으로 사용되었을 것으로 여겨진다.

대중 문화에서 아브라삭스는 때때로 선과 악, 즉 최고신과 데미우르고스를 한 존재 속에 모두 지니고 있는 신의 이름으로 여겨지기도 한다. 그리하여 아브라삭스는 유일신교의 유일한 신을 나타내지만, 예를 들면 기독교의 하느님과는 달리 무한히 그리고 제한 없이 선하지는 아니한 신으로 묘사된다. (헤르만 헤세의 소설 《데미안》과 칼 융의 저서 《죽은 자들에게 주어진 7 강의들》을 참조)

아브라삭스에 대한 견해는 아주 다양하다. 최근 수 세기 동안에는 아브라삭스를 한 이집트 신이자 악마라고 주장하기도 하고, 때로는 사탄 혹은 루시퍼의 이중적인 성격과 연결짓기도 한다. 마법사의 주문인 아브라카다브라(abracadabra)가 아브라삭스와 관련이 있다는 견해가 있지만, 이와는 다른 견해도 있다.

이러한 정보들은 고대의 호신부들에 대한 해석이나 기독교의 이단 박해자들이 보고한 진술들과 관련이 있는데, 이들의 진술이 항상 명확하지는 않았다.

《콥트어 이집트 복음서》와 같은 나그함마디 문서에서는 아브라삭스를 소피아와 함께, 그리고 플레로마의 다른 아이온들과 함께 엘레레트(Eleleth)라는 루미너리(luminary, 발광체)의 빛 속에 거주하고 있는 것으로 묘사한다. 여러 문헌들에서 엘레레트는 발출되어 나온 여러 루미너리들—영적인 빛들(Spiritual Lights)—중에서 가장 마지막의 것으로 나타난다. 그리고, 한 아이온이자 엘레레트와 관련이 있는 소피아는 어둠을 만나서 일련에 사건들에 휘말려, 결과적으로 데미우르고스와 아르콘들이 물질 세상을 지배하게 된다. 그러자 이들의 지배로부터 인간을 구원하기 위한 노력이 뒤따르게 된다. 이와 같이, 아브라삭스, 소피아 그리고 다른 존재들을 포함한 엘레레트의 아이온들의 역할은 플레로마의 최외각 경계 영역인 엘레레트와 관련되어 있다. 이들은 결핍의 세계, 즉 물질 세상의 무지를 만나서 상호 작용하여서는 물질 세계 속에 있는 무지의 오류를 바로잡는 역할을 한다.

아브라삭스 또는 아브락사스와 동일하거나 또는 비슷한 낱말들이 그리스 매직 파피루스들에서도 나타난다. 바실리데스의 교의, 《콥트어 이집트 복음서》를 비롯한 고대 영지주의파의 문헌들, 더 광범위한 영역의 그리스-로마 매직 전통들, 현대의 매직 및 밀교 저작들에서 아브라삭스에 대한 견해는 어떤 것들은 서로 간에 유사하기도 하고 어떤 것들은 서로 간에 다르기도 하다.

스위스의 심리학자인 칼 융(1875-1961)은 1916년에 《죽은 자들에게 주어진 7 강의들》이라는 짧은 영지주의적인 글을 썼는데, 여기에서 칼 융은 모든 대립물이 한 존재 속으로 결합된 신이 아브라삭스이며, 아브라삭스는 기독교의 신과 사탄의 컨셉트보다 더 고차적인 개념의 신이라고 하였다.

데미어지(Demiurge)라는 낱말은 데미우르고스("공공 작업자(public worker)" 또는 "숙련된 작업자(skilled worker)"/δημιουργός}}, dēmiourgos, {{해석el)가 라틴어화된 낱말에서 유래하였다.[320] 데미우르고스는 물질 우주와 인간의 성품의 물질적 측면을 창조한 존재라고 언급되고 있다.[320] '데미우르고스(dēmiourgos)'라는 낱말은 다른 많은 종교적·철학적 체계들에서도 나타나는데, 특히 플라톤 철학에서 그러하다.[320] 데미어지의 도덕적 성격에 대한 견해는 영지주의라는 넓은 범주에 속한 각 그룹마다 그 견해가 서로 달랐다.[320] 데미우르고스의 도덕적 성격에 대한 각 그룹의 견해는 물질 세상, 즉 물질성을 어떻게 보는가와 대체로 상응한다.[320]

플라톤과 같이, 영지주의는 데미우르고스가 그 창조자인 감관적 물질 세상과 초자연적인 불가해한 실재를 구분한다.[320] 그러나, 플라톤과는 달리, 여러 나스티시즘 체계들은 데미우르고스가 최고신에 적대적인 존재라는 견해를 가졌다.[320] 이 견해에 따르면, 데미우르고스가 행한 물질 세상의 창조는 신적인 모델에 대해 무자각한 상태에서 이루어진 것이었으며 본질적으로 신적인 모델을 잘못 모방한 것이었다.[320] 또는, 데미우르고스가 행한 물질 세상의 창조는 물질 세상 속에 신적인 측면들을 가두어두려는 악한 의도에서 이루어진 것이었다.[320] 그러므로 이러한 체계들에서는 데미우르고스는 '악의 문제(problem of evil)'에 대한 해결책으로 기능하고 있다.[320]

영지주의 신화에서는 소피아(Sophia, 지혜(wisdom)/σoφíα}} {{해석el)의 행위로 인해 데미우르고스가 탄생하게 된 과정을 다루고 있다.[322] 데미우르고스의 어머니이자 최고신의 플레로마, 즉 최고신의 "충만 상태"의 일부 측면이었던 소피아는 최고신의 전체성과는 분리된 어떤 것을 창조하기를 원하였고, 최고신의 동의 없이 이러한 창조의 욕구를 가졌다. 결과적으로, 이 분리된 창조로 인해 소피아가 괴물 같은 데미우르고스를 낳는 실패한 결과가 나타났다. 소피아는 자신의 행위에 대해 부끄러움을 느끼고는 데미우르고스를 구름(cloud)으로 감싼 후 그 안에 데미우르고스를 위한 보좌(throne)를 만들어 주었다. 플레로마에서 분리되어 혼자 있게 된 데미우르고스는 다른 어떤 존재들은 물론이요 자신의 어머니도 보지 못하였다. 그래서 데미어지는 자신이 탄생한 곳인 고급한 실재의 세계에 대해 무지하였기에 오직 자신만이 홀로 존재한다고 결론을 내렸다.[322]

이러한 사건들을 기술하고 있는 영지주의 신화들에는 신적인 요소들이 인간의 형상 속으로 실락하였다는 것을 묘사하는 난해한 표현들로 가득 차 있다. 이 설명들에 따르면 이 실락 과정은 데미우르고스의 작용에 의해 일어난다.[322] 데미우르고스는 자신의 어머니인 소피아로부터 힘의 일부를 훔쳐서는 물질 세상과 인간의 물질적 형상을 창조하는 일을 시작하는데, 이들을 창조할 때 데미우르고스는 상위의 플레로마를 무의식적으로 모방하여 창조하였다.[322] 이 결과 소피아의 파워가 인간의 물질적 형상들 속에 갇히게 되었다.[322] 그리고 인간의 물질적 형상들은 물질 우주 속에 갇힌 바가 되었다.[322]

몇몇 영지주의 철학자들은 데미우르고스를 구약성경의 신인 야훼(Yahweh, 여호와)와 동일시하였다.[322] 그리고 이들은 데미우르고스, 즉 구약성경의 신은 신약성경의 신과는 반대된다는 견해를 가졌다.[322] 또한 다른 몇몇 영지주의 철학자들은 데미우르고스를 사탄(Satan)과 동일한 존재로 보았다.[322] 중세의 카타리파(Catharism: b. 11세기, fl. 12세기-13세기)는 사탄이 악한 세상의 창조자라는 컨셉트를 가졌는데, 이것은 직접적으로건 혹은 간접적으로건 고대의 영지주의으로부터 이어받은 컨셉트임이 명백하다.[322]

'그노시스(γνῶσις, gnosis)'는 지식(knowledge)을 의미하는 그리스어 낱말로, 플라톤 철학에서 사용된 용법에 근거하여 아주 특별한 형태의 지식을 의미한다.[323] 고대 그리스에서는 여러 형태의 앎을 구분했는데, 서술적인 지식과 경험적인 지식으로 나눌 수 있다. 그노시스는 직접적인 참여를 통해 획득하는 경험적 지식을 의미한다. 종교적인 맥락에서, '그노시스적(Gnostic)'은 신비적 또는 내부 밀교적인 경험을 통해 신성(divine)을 아는 것을 의미하며, 거의 모든 영지주의 체계에서 구원에 이르는 직접적인 수단 또는 원인이 된다.[323] 오피스파(Ophites)에서는 "완전해지는 것의 시작은 인간을 아는 것이고 완전해지는 것의 완성은 신을 아는 것이다."라는 금언을 가지고 있었다.[323]

이러한 앎은 '내적인 앎(inward knowing)' 또는 '자아 탐구(self-exploration)'의 과정과 동일시되며, 플로티노스(Plotinus)가 권장했던 지식과 유사하다. '그노시스적(gnostic)'이라는 낱말은 고대의 여러 철학적 전통들에서 이미 사용되었고, 영지주의자라는 호칭에 담긴 의미를 이해할 때 이러한 선행하는 용법들을 고려해야 한다.

Gnosisel-latn는 "지식" 또는 "인식"을 의미하는 여성형 그리스어 명사이다.[8] 지적 지식(εἴδειν|italic=noel )에 비해 개인적인 지식을 위해 자주 사용된다. 헬레니즘 시대에 이르러서는 그리스-로마 신비주의와 연관되기 시작하여 그리스어 용어 과 동의어가 되었다. 결과적으로 는 종종 개인적인 경험이나 인식에 기반한 지식을 지칭한다. 종교적 맥락에서 ''gnosis''는 신성과의 직접적인 참여에 기반한 신비주의 또는 밀교적 지식이다. 대부분의 영지주의 체계에서 구원의 충분 조건은 이 "지식"(신과의 "친숙함")이다. 이는 플로티노스(신플라톤주의)가 권장하는 것과 유사한 내적 "앎"이며, 원시 정통 기독교의 견해와는 다르다.

많은 영지주의 체계들에서 신은 모나드, 하나인 존재, 절대 존재로 알려져 있다.[324] 신은 플레로마, 즉 빛의 세계의 시원이며, 신의 다양한 발출물들은 아이온들이라고 불린다.[324]

영지주의의 어떤 분파들, 특히 아랍의 영지주의자 모노이무스(c.150-c.210)에게서 영감을 받은 분파들은 모나드가 최고신이며 모나드가 하위 신들 또는 하위 원소들을 창조하였다는 견해를 가졌다.[324]

히폴리토스(c.170-c.236)에 따르면, 이러한 견해는 최초의 존재를 모나드라고 부르고, 모나드가 뒤아드(dyad)를 낳았고, 뒤아드가 수들을 낳았으며, 수들은 점(point)을 낳았고, 점은 선(lines)을 낳았다는 등의 진술을 한 피타고라스 학파로부터 영감을 받은 것이었다.[324] 이러한 개념은 플라톤(BC 428/427-348/347), 아리스토텔레스(BC 384-322)와 신플라톤주의를 확립하였던 플로티노스(AD c.204-270)의 저작들에서 더 명확해졌으며, 신타고라스주의자이자 신플라톤주의의 선구자였던 누메니오스(fl. AD 2세기 후반)를 통하여 신피타고라스 학파의 가르침이 되었다.

영지주의의 모나드는 플레로마를 발출한 만물의 영적 근원이며, 물질을 지배하는 데미우르고스(얄다바오트)와 대비될 수 있다.

《요한의 비밀 가르침》에 포함된 가장 잘 알려진 세트파(Sethian)의 우주발생론에서는 미지의 신에 대해 설명하고 있는데, 이는 정통파 기독교의 부정 신학(否定神學)과 유사하다. 하지만 이 교의는 유일한 신이 하늘과 땅의 창조자라는 기독교 정통파의 교리와는 아주 많이 다르다. 성경의 문헌들과 관련하여 창조신의 성격을 설명함에 있어, 정통파 기독교의 신학자들은 신을 보편적이며 최고도로 신적인 표현들을 사용하여 정의하는 반면, 세트파는 부정 신학을 통해 신을 부동의, 불가시의, 무형의, 말로 표현할 수 없는 존재로 정의하며, 일반적으로 양성일체의 존재인 것으로 여겨진다. 《요한의 비밀 가르침》에서, 신은 선을 부여한다는 점에서 선한 존재이며, 이러한 선한 존재로서의 신의 창조물 또는 발출물들을 묘사하고 있다.

부정(否定)을 통해 신을 설명하고 묘사하는 접근법은 영지주의, 힌두교의 베단타 철학, 플라톤 철학, 아리스토텔레스 철학 등에서 광범위하게 발견되며, 유대교 신비주의인 카발라에서도 발견된다.

플레로마(πληρωμαel, Pleroma)는 일반적으로 신의 능력들의 총합을 지칭하며, '충만' 또는 '충만한 상태'(fullness)를 의미한다.[325] 기독교 신학 및 영지주의에서 사용되는 용어이다. 신약성경 골로새서 2:9에서는 "그 안에는 신성의 모든 '''충만'''이 육체로 거하시고"라고 언급되어, 신성의 충만함이 그리스도 안에 있음을 나타낸다.

영지주의에서 플레로마는 신의 생명의 중심부를 이루는 "위에 있는" 빛의 세계를 의미한다.[325] 이 빛의 세계는 아이온들(aeons: 영원한 존재들)과 같은 영적인 존재들이 거주하며, 어떤 문헌들에 따르면 아르콘들도 거주한다. 영지주의는 물질 세상이 악한 아르콘들에 지배 당하고 있으며, 이들 중 하나인 데미우르고스는 인간의 영혼을 물질 세상 속에 묶어두고 있는 구약성경의 신이라고 보았다. 예수는 플레로마로부터 보냄 받은 중재자 아이온들 중 한 명으로, 그의 도움으로 인류는 인간이 본래 신과 일체였다는 상실된 지식을 회복할 수 있다고 보았다.

시리아-이집트 전통의 영지주의는 멀리 떨어진 최고의 신성, 즉 모나드를 상정하며,[35] 이 최고 신성으로부터 유출되어 아이온이라고 알려진 하위 신적 존재들이 발생한다고 보았다. 데미우르고스는 아이온들 중에서 나타나 물질 세계를 창조하며, 신성한 요소들은 물질계로 "떨어져" 인간 안에 잠재되어 있다고 여겼다. 이러한 타락으로부터의 구원은 인간이 신성에 대한 그노시스, 즉 비밀스러운 또는 직관적인 지식을 얻을 때 일어난다고 보았다.

플레로마라는 낱말은 신약성경의 골로새서에서 사용된 후 일반 그리스어 표현들에서도 사용되고 있으며 그리스 정교회에서도 일반적인 의미로 사용되고 있다. 프린스턴 대학교의 일레인 페이걸스(Elaine Pagels)와 같이 '사도 바울이 실제로는 영지주의자였다'는 관점을 주장하는 사람들은 골로새서에 나오는 플레로마에 대한 언급을 영지주의적인 의미로 해석해야 한다고 주장한다.

영지주의 전통에서 소피아(Σoφíα)는 지혜를 뜻하며, 신의 가장 마지막이자 최하위 발출물이다.[44] 거의 대다수의 영지주의 신화에서 소피아는 데미우르고스를 낳았고, 데미우르고스는 다시 물질 세상을 창조했다.[44] 물질 세상에 대한 긍정적, 부정적 묘사는 소피아의 행동에 대한 신화적 묘사에 달려 있다.[159] 소피아는 이따금 히브리어의 아카모트(Achamoth)와 동일한 존재인 것으로 언급된다.[44]

시리아와 이집트 지역의 거의 모든 영지주의 체계들은 우주가 근원적인 불가해한 신으로부터 시작하였다고 가르쳤다.[44] 이들은 이 신을 부모(Parent)로 여겼다. 모노이무스(Monoimus: AD c.150-c.210)는 이 신을 모나드(Monad)라 불렀다.[44] 그리고 이 신을 최초의 아이온(First Aeon)이라 여기는 다른 전통들도 있었다.[44] 이 최초의 단일한 태초의 존재는 하위의 아이온들의 쌍들을 순차적으로 발출하였다.[44] 이들 발출된 아이온들의 쌍들 중에서 최하위의 쌍이 소피아와 그리스도(Christ)였다.[44] 아이온들의 전체는 플레로마, 즉, '신의 충만(fullness of God)'을 구성한다.[44]

소피아는 파트너 없이 데미우르고스를 낳았는데,[166] 이 존재는 일부 영지주의 텍스트에서 얄다바오트 등으로도 불린다.[169] 데미우르고스는 플레로마 외부에 숨겨져 고립된 상태에서, 스스로 혼자라고 생각하여 물질성과 아르콘이라 불리는 일련의 공모자들을 창조했다.[169] 데미우르고스는 인류 창조에 책임이 있으며, 소피아로부터 훔친 플레로마의 요소를 인간의 몸 안에 가두었다.[169][167] 이에 대응하여 신성은 두 구원자 아이온인 그리스도와 성령을 발출시켰다.[175] 그리스도는 예수의 형태로 화신하여 인간에게 그노시스를 달성하는 방법을 가르쳐, 인간이 플레로마로 돌아갈 수 있게 하였다.[175]

5. 1. 아이온

많은 영지주의 체계들에서 아이온(æon)들은 지고한 신의 다양한 발출물들이다. 지고한 신은 하나인 존재(One), 모나드(Monad), 아이온 탈레오스(완전한 아이온/αἰών τέλεος}}, Aeon teleos , Proarkhe , E Arkhe )[308][309]등으로 불린다. 이 최초의 존재는 또한 하나의 아이온이기도 하다. 이 최초의 존재로부터 일련의 다른 발출물들이 생겨난다. 몇몇 영지주의 문헌들에 따르면, 이 일련의 발출물들 중 제일 첫째 발출물은 양성일체(兩性一體)인 바르벨로(Barbelo)이다.[278][310][311] 그리고 바르벨로로부터 하위 아이온들의 쌍들이 발출된다. 이 아이온들의 쌍들은 시저지들(syzygies)이라 불리는 남성-여성의 쌍으로 흔히 발출된다.[312] 이들 시저지들의 숫자는 문헌들에 따라 서로 다르다. 몇몇 문헌들은 이 시저지들의 총 개수가 15쌍, 즉 30인 것으로 말하고 있다.[313] 아이온들 전체는 플레로마, 즉 "빛의 세계(region of light)"를 구성한다. 그리고 플레로마의 가장 하급의 지역들이 어둠(darkness), 즉 물질 세계에 가장 가까이 있는 세계이다.가장 흔히 쌍을 이루는 아이온들 중에는 예수(Jesus)와 소피아(Sophia )의 쌍이 있다. 《발렌티누스파의 주해서(A Valentinian Exposition)》에서 소피아는 예수를 그녀 자신의 '배우자'라고 말하고 있다.[314]

5. 2. 아르콘

데미우르고스의 여러 부하들을 지칭하기 위해 아르콘(Archon)이라는 낱말이 사용되었다.[316] 이러한 문맥에서는 아르콘들은 구약성경의 천사들이나 악마들의 역할을 하는 것으로 볼 수 있다.오리겐(AD c.220)의 《셀수스에 대한 반박(Contra Celsum)》에 따르면, 오피스파는 일곱 아르콘들이 존재한다고 보았다. 이들은 이알다바오트로부터 시작되며, 이아오(Iao), 사바오트(Sabaoth), 아도나이오스(Adonaios), 엘라이오스(Elaios), 아스타파노스(Astaphanos), 호라이오스(Horaios)가 그 뒤를 이었다.[317] 이알다바오트의 머리는 사자의 모습이었는데, 미트라 신비 가르침의 크로노스와 유사하며, 베다 종교에서 비슈누의 화신인 나라심하와도 유사하다.[278][318][319]

|섬네일|center|250px|미트라 신비 가르침의 크로노스: 무한한 시간을 의인화한 존재이다]]

5. 3. 아브라삭스

'''아브라삭스'''(Abrasax) 또는 '''아브락사스'''(Abraxas)는 이집트의 나스틱파였던 바실리데스파에서 365명의 영적 존재들의 수장으로 언급된 존재이다. 이레나이우스는 '아르콘(Archon)'이라는 낱말을 사용했는데, 그 의미는 불명확하지만 단순히 '지배자(ruler)'를 의미한 것일 수 있다. 바실리데스파의 아브라삭스의 역할과 기능이 무엇이었는지는 명확하지 않다.

아브라삭스 또는 아브락사스라는 낱말은 고대의 보석들에 새겨져 있는데, 이 때문에 이 보석들을 '아브라삭스 보석들(Abraxas stones)'이라 부른다. 이 보석들은 영지주의자들에 의해 호신부나 부적으로 사용되었을 것으로 여겨진다.

대중 문화에서 아브라삭스는 때때로 선과 악, 즉 최고신과 데미우르고스를 한 존재 속에 모두 지니고 있는 신의 이름으로 여겨지기도 한다. 그리하여 아브라삭스는 유일신교의 유일한 신을 나타내지만, 예를 들면 기독교의 하느님과는 달리 무한히 그리고 제한 없이 선하지는 아니한 신으로 묘사된다. (헤르만 헤세의 소설 《데미안》과 칼 융의 저서 《죽은 자들에게 주어진 7 강의들》을 참조)

아브라삭스에 대한 견해는 아주 다양하다. 최근 수 세기 동안에는 아브라삭스를 한 이집트 신이자 악마라고 주장하기도 하고, 때로는 사탄 혹은 루시퍼의 이중적인 성격과 연결짓기도 한다. 마법사의 주문인 아브라카다브라(abracadabra)가 아브라삭스와 관련이 있다는 견해가 있지만, 이와는 다른 견해도 있다.

이러한 정보들은 고대의 호신부들에 대한 해석이나 기독교의 이단 박해자들이 보고한 진술들과 관련이 있는데, 이들의 진술이 항상 명확하지는 않았다.

《콥트어 이집트 복음서》와 같은 나그함마디 문서에서는 아브라삭스를 소피아와 함께, 그리고 플레로마의 다른 아이온들과 함께 엘레레트(Eleleth)라는 루미너리(luminary, 발광체)의 빛 속에 거주하고 있는 것으로 묘사한다. 여러 문헌들에서 엘레레트는 발출되어 나온 여러 루미너리들—영적인 빛들(Spiritual Lights)—중에서 가장 마지막의 것으로 나타난다. 그리고, 한 아이온이자 엘레레트와 관련이 있는 소피아는 어둠을 만나서 일련에 사건들에 휘말려, 결과적으로 데미우르고스와 아르콘들이 물질 세상을 지배하게 된다. 그러자 이들의 지배로부터 인간을 구원하기 위한 노력이 뒤따르게 된다. 이와 같이, 아브라삭스, 소피아 그리고 다른 존재들을 포함한 엘레레트의 아이온들의 역할은 플레로마의 최외각 경계 영역인 엘레레트와 관련되어 있다. 이들은 결핍의 세계, 즉 물질 세상의 무지를 만나서 상호 작용하여서는 물질 세계 속에 있는 무지의 오류를 바로잡는 역할을 한다.

아브라삭스 또는 아브락사스와 동일하거나 또는 비슷한 낱말들이 그리스 매직 파피루스들에서도 나타난다. 바실리데스의 교의, 《콥트어 이집트 복음서》를 비롯한 고대 영지주의파의 문헌들, 더 광범위한 영역의 그리스-로마 매직 전통들, 현대의 매직 및 밀교 저작들에서 아브라삭스에 대한 견해는 어떤 것들은 서로 간에 유사하기도 하고 어떤 것들은 서로 간에 다르기도 하다.

스위스의 심리학자인 칼 융(1875-1961)은 1916년에 《죽은 자들에게 주어진 7 강의들》이라는 짧은 영지주의적인 글을 썼는데, 여기에서 칼 융은 모든 대립물이 한 존재 속으로 결합된 신이 아브라삭스이며, 아브라삭스는 기독교의 신과 사탄의 컨셉트보다 더 고차적인 개념의 신이라고 하였다.

5. 4. 데미우르고스

데미어지(Demiurge)라는 낱말은 데미우르고스("공공 작업자(public worker)" 또는 "숙련된 작업자(skilled worker)"/δημιουργός}}, dēmiourgos, {{해석el)가 라틴어화된 낱말에서 유래하였다.[320] 데미우르고스는 물질 우주와 인간의 성품의 물질적 측면을 창조한 존재라고 언급되고 있다.[320] '데미우르고스(dēmiourgos)'라는 낱말은 다른 많은 종교적·철학적 체계들에서도 나타나는데, 특히 플라톤 철학에서 그러하다.[320] 데미어지의 도덕적 성격에 대한 견해는 영지주의라는 넓은 범주에 속한 각 그룹마다 그 견해가 서로 달랐다.[320] 데미우르고스의 도덕적 성격에 대한 각 그룹의 견해는 물질 세상, 즉 물질성을 어떻게 보는가와 대체로 상응한다.[320]플라톤과 같이, 영지주의는 데미우르고스가 그 창조자인 감관적 물질 세상과 초자연적인 불가해한 실재를 구분한다.[320] 그러나, 플라톤과는 달리, 여러 나스티시즘 체계들은 데미우르고스가 최고신에 적대적인 존재라는 견해를 가졌다.[320] 이 견해에 따르면, 데미우르고스가 행한 물질 세상의 창조는 신적인 모델에 대해 무자각한 상태에서 이루어진 것이었으며 본질적으로 신적인 모델을 잘못 모방한 것이었다.[320] 또는, 데미우르고스가 행한 물질 세상의 창조는 물질 세상 속에 신적인 측면들을 가두어두려는 악한 의도에서 이루어진 것이었다.[320] 그러므로 이러한 체계들에서는 데미우르고스는 '악의 문제(problem of evil)'에 대한 해결책으로 기능하고 있다.[320]

영지주의 신화에서는 소피아(Sophia, 지혜(wisdom)/σoφíα}} {{해석el)의 행위로 인해 데미우르고스가 탄생하게 된 과정을 다루고 있다.[322] 데미우르고스의 어머니이자 최고신의 플레로마, 즉 최고신의 "충만 상태"의 일부 측면이었던 소피아는 최고신의 전체성과는 분리된 어떤 것을 창조하기를 원하였고, 최고신의 동의 없이 이러한 창조의 욕구를 가졌다. 결과적으로, 이 분리된 창조로 인해 소피아가 괴물 같은 데미우르고스를 낳는 실패한 결과가 나타났다. 소피아는 자신의 행위에 대해 부끄러움을 느끼고는 데미우르고스를 구름(cloud)으로 감싼 후 그 안에 데미우르고스를 위한 보좌(throne)를 만들어 주었다. 플레로마에서 분리되어 혼자 있게 된 데미우르고스는 다른 어떤 존재들은 물론이요 자신의 어머니도 보지 못하였다. 그래서 데미어지는 자신이 탄생한 곳인 고급한 실재의 세계에 대해 무지하였기에 오직 자신만이 홀로 존재한다고 결론을 내렸다.[322]

이러한 사건들을 기술하고 있는 영지주의 신화들에는 신적인 요소들이 인간의 형상 속으로 실락하였다는 것을 묘사하는 난해한 표현들로 가득 차 있다. 이 설명들에 따르면 이 실락 과정은 데미우르고스의 작용에 의해 일어난다.[322] 데미우르고스는 자신의 어머니인 소피아로부터 힘의 일부를 훔쳐서는 물질 세상과 인간의 물질적 형상을 창조하는 일을 시작하는데, 이들을 창조할 때 데미우르고스는 상위의 플레로마를 무의식적으로 모방하여 창조하였다.[322] 이 결과 소피아의 파워가 인간의 물질적 형상들 속에 갇히게 되었다.[322] 그리고 인간의 물질적 형상들은 물질 우주 속에 갇힌 바가 되었다.[322]

몇몇 영지주의 철학자들은 데미우르고스를 구약성경의 신인 야훼(Yahweh, 여호와)와 동일시하였다.[322] 그리고 이들은 데미우르고스, 즉 구약성경의 신은 신약성경의 신과는 반대된다는 견해를 가졌다.[322] 또한 다른 몇몇 영지주의 철학자들은 데미우르고스를 사탄(Satan)과 동일한 존재로 보았다.[322] 중세의 카타리파(Catharism: b. 11세기, fl. 12세기-13세기)는 사탄이 악한 세상의 창조자라는 컨셉트를 가졌는데, 이것은 직접적으로건 혹은 간접적으로건 고대의 영지주의으로부터 이어받은 컨셉트임이 명백하다.[322]

5. 5. 그노시스

'그노시스(γνῶσις, gnosis)'는 지식(knowledge)을 의미하는 그리스어 낱말로, 플라톤 철학에서 사용된 용법에 근거하여 아주 특별한 형태의 지식을 의미한다.[323] 고대 그리스에서는 여러 형태의 앎을 구분했는데, 서술적인 지식과 경험적인 지식으로 나눌 수 있다. 그노시스는 직접적인 참여를 통해 획득하는 경험적 지식을 의미한다. 종교적인 맥락에서, '그노시스적(Gnostic)'은 신비적 또는 내부 밀교적인 경험을 통해 신성(divine)을 아는 것을 의미하며, 거의 모든 영지주의 체계에서 구원에 이르는 직접적인 수단 또는 원인이 된다.[323] 오피스파(Ophites)에서는 "완전해지는 것의 시작은 인간을 아는 것이고 완전해지는 것의 완성은 신을 아는 것이다."라는 금언을 가지고 있었다.[323]이러한 앎은 '내적인 앎(inward knowing)' 또는 '자아 탐구(self-exploration)'의 과정과 동일시되며, 플로티노스(Plotinus)가 권장했던 지식과 유사하다. '그노시스적(gnostic)'이라는 낱말은 고대의 여러 철학적 전통들에서 이미 사용되었고, 영지주의자라는 호칭에 담긴 의미를 이해할 때 이러한 선행하는 용법들을 고려해야 한다.

Gnosisel-latn는 "지식" 또는 "인식"을 의미하는 여성형 그리스어 명사이다.[8] 지적 지식(εἴδειν|italic=noel )에 비해 개인적인 지식을 위해 자주 사용된다. 헬레니즘 시대에 이르러서는 그리스-로마 신비주의와 연관되기 시작하여 그리스어 용어 과 동의어가 되었다. 결과적으로 는 종종 개인적인 경험이나 인식에 기반한 지식을 지칭한다. 종교적 맥락에서 ''gnosis''는 신성과의 직접적인 참여에 기반한 신비주의 또는 밀교적 지식이다. 대부분의 영지주의 체계에서 구원의 충분 조건은 이 "지식"(신과의 "친숙함")이다. 이는 플로티노스(신플라톤주의)가 권장하는 것과 유사한 내적 "앎"이며, 원시 정통 기독교의 견해와는 다르다.

5. 6. 모나드

많은 영지주의 체계들에서 신은 모나드, 하나인 존재, 절대 존재로 알려져 있다.[324] 신은 플레로마, 즉 빛의 세계의 시원이며, 신의 다양한 발출물들은 아이온들이라고 불린다.[324]영지주의의 어떤 분파들, 특히 아랍의 영지주의자 모노이무스(c.150-c.210)에게서 영감을 받은 분파들은 모나드가 최고신이며 모나드가 하위 신들 또는 하위 원소들을 창조하였다는 견해를 가졌다.[324]

히폴리토스(c.170-c.236)에 따르면, 이러한 견해는 최초의 존재를 모나드라고 부르고, 모나드가 뒤아드(dyad)를 낳았고, 뒤아드가 수들을 낳았으며, 수들은 점(point)을 낳았고, 점은 선(lines)을 낳았다는 등의 진술을 한 피타고라스 학파로부터 영감을 받은 것이었다.[324] 이러한 개념은 플라톤(BC 428/427-348/347), 아리스토텔레스(BC 384-322)와 신플라톤주의를 확립하였던 플로티노스(AD c.204-270)의 저작들에서 더 명확해졌으며, 신타고라스주의자이자 신플라톤주의의 선구자였던 누메니오스(fl. AD 2세기 후반)를 통하여 신피타고라스 학파의 가르침이 되었다.

영지주의의 모나드는 플레로마를 발출한 만물의 영적 근원이며, 물질을 지배하는 데미우르고스(얄다바오트)와 대비될 수 있다.

《요한의 비밀 가르침》에 포함된 가장 잘 알려진 세트파(Sethian)의 우주발생론에서는 미지의 신에 대해 설명하고 있는데, 이는 정통파 기독교의 부정 신학(否定神學)과 유사하다. 하지만 이 교의는 유일한 신이 하늘과 땅의 창조자라는 기독교 정통파의 교리와는 아주 많이 다르다. 성경의 문헌들과 관련하여 창조신의 성격을 설명함에 있어, 정통파 기독교의 신학자들은 신을 보편적이며 최고도로 신적인 표현들을 사용하여 정의하는 반면, 세트파는 부정 신학을 통해 신을 부동의, 불가시의, 무형의, 말로 표현할 수 없는 존재로 정의하며, 일반적으로 양성일체의 존재인 것으로 여겨진다. 《요한의 비밀 가르침》에서, 신은 선을 부여한다는 점에서 선한 존재이며, 이러한 선한 존재로서의 신의 창조물 또는 발출물들을 묘사하고 있다.

부정(否定)을 통해 신을 설명하고 묘사하는 접근법은 영지주의, 힌두교의 베단타 철학, 플라톤 철학, 아리스토텔레스 철학 등에서 광범위하게 발견되며, 유대교 신비주의인 카발라에서도 발견된다.

5. 7. 플레로마

플레로마(πληρωμαel, Pleroma)는 일반적으로 신의 능력들의 총합을 지칭하며, '충만' 또는 '충만한 상태'(fullness)를 의미한다.[325] 기독교 신학 및 영지주의에서 사용되는 용어이다. 신약성경 골로새서 2:9에서는 "그 안에는 신성의 모든 '''충만'''이 육체로 거하시고"라고 언급되어, 신성의 충만함이 그리스도 안에 있음을 나타낸다.영지주의에서 플레로마는 신의 생명의 중심부를 이루는 "위에 있는" 빛의 세계를 의미한다.[325] 이 빛의 세계는 아이온들(aeons: 영원한 존재들)과 같은 영적인 존재들이 거주하며, 어떤 문헌들에 따르면 아르콘들도 거주한다. 영지주의는 물질 세상이 악한 아르콘들에 지배 당하고 있으며, 이들 중 하나인 데미우르고스는 인간의 영혼을 물질 세상 속에 묶어두고 있는 구약성경의 신이라고 보았다. 예수는 플레로마로부터 보냄 받은 중재자 아이온들 중 한 명으로, 그의 도움으로 인류는 인간이 본래 신과 일체였다는 상실된 지식을 회복할 수 있다고 보았다.

시리아-이집트 전통의 영지주의는 멀리 떨어진 최고의 신성, 즉 모나드를 상정하며,[35] 이 최고 신성으로부터 유출되어 아이온이라고 알려진 하위 신적 존재들이 발생한다고 보았다. 데미우르고스는 아이온들 중에서 나타나 물질 세계를 창조하며, 신성한 요소들은 물질계로 "떨어져" 인간 안에 잠재되어 있다고 여겼다. 이러한 타락으로부터의 구원은 인간이 신성에 대한 그노시스, 즉 비밀스러운 또는 직관적인 지식을 얻을 때 일어난다고 보았다.

플레로마라는 낱말은 신약성경의 골로새서에서 사용된 후 일반 그리스어 표현들에서도 사용되고 있으며 그리스 정교회에서도 일반적인 의미로 사용되고 있다. 프린스턴 대학교의 일레인 페이걸스(Elaine Pagels)와 같이 '사도 바울이 실제로는 영지주의자였다'는 관점을 주장하는 사람들은 골로새서에 나오는 플레로마에 대한 언급을 영지주의적인 의미로 해석해야 한다고 주장한다.

5. 8. 소피아

영지주의 전통에서 소피아(Σoφíα)는 지혜를 뜻하며, 신의 가장 마지막이자 최하위 발출물이다.[44] 거의 대다수의 영지주의 신화에서 소피아는 데미우르고스를 낳았고, 데미우르고스는 다시 물질 세상을 창조했다.[44] 물질 세상에 대한 긍정적, 부정적 묘사는 소피아의 행동에 대한 신화적 묘사에 달려 있다.[159] 소피아는 이따금 히브리어의 아카모트(Achamoth)와 동일한 존재인 것으로 언급된다.[44]시리아와 이집트 지역의 거의 모든 영지주의 체계들은 우주가 근원적인 불가해한 신으로부터 시작하였다고 가르쳤다.[44] 이들은 이 신을 부모(Parent)로 여겼다. 모노이무스(Monoimus: AD c.150-c.210)는 이 신을 모나드(Monad)라 불렀다.[44] 그리고 이 신을 최초의 아이온(First Aeon)이라 여기는 다른 전통들도 있었다.[44] 이 최초의 단일한 태초의 존재는 하위의 아이온들의 쌍들을 순차적으로 발출하였다.[44] 이들 발출된 아이온들의 쌍들 중에서 최하위의 쌍이 소피아와 그리스도(Christ)였다.[44] 아이온들의 전체는 플레로마, 즉, '신의 충만(fullness of God)'을 구성한다.[44]

소피아는 파트너 없이 데미우르고스를 낳았는데,[166] 이 존재는 일부 영지주의 텍스트에서 얄다바오트 등으로도 불린다.[169] 데미우르고스는 플레로마 외부에 숨겨져 고립된 상태에서, 스스로 혼자라고 생각하여 물질성과 아르콘이라 불리는 일련의 공모자들을 창조했다.[169] 데미우르고스는 인류 창조에 책임이 있으며, 소피아로부터 훔친 플레로마의 요소를 인간의 몸 안에 가두었다.[169][167] 이에 대응하여 신성은 두 구원자 아이온인 그리스도와 성령을 발출시켰다.[175] 그리스도는 예수의 형태로 화신하여 인간에게 그노시스를 달성하는 방법을 가르쳐, 인간이 플레로마로 돌아갈 수 있게 하였다.[175]

6. 신플라톤주의와 영지주의

1880년대에 영지주의와 신플라톤주의의 관련성이 제창되었다.[142] 1966년에 영지주의의 기원에 관한 메씨나 회의를 조직한 우고 비안키도 오르페우스교와 플라톤주의의 기원을 주장했다.[142] 영지주의자들은 플라톤주의로부터 중요한 사상과 용어를 차용했다.[142] 휘포스타시스(실재, 존재), 우시아 (본질, 실체, 존재), 데미우르고스(조물주) 등, 그리스 철학의 개념을 문장 전체에 사용했다. 세트파 영지주의자도 영지주의자도 플라톤, 중기 플라톤주의, 신피타고라스주의의 아카데메이아나 학파의 영향을 받은 듯하다.[143] 양 파는 후기 고대 철학과의 "화해, 나아가 제휴를 위한 노력"을 시도했으며,[143] 프로티노스를 포함한 일부 신플라톤주의자에게 거부당했다.

6. 1. 그리스 철학과 영지주의의 역사적 관계

플라톤이나 신피타고라스 학파의 사상들이 영지주의 발생에 영향을 끼쳤다는 점은 대체로 동의되고 있다.[326] 이는 세트파와 발렌티누스파의 경우에서도 마찬가지로,[326] 이들은 플라톤, 중기 플라톤주의, 신피타고라스 학파의 영향을 받은 것으로 보인다.[23][143]영지주의의 기원은 불분명하며 여전히 논쟁의 대상이지만, 플라톤주의와 그 이데아론에 크게 영향을 받았다.[12][13][14] 영지주의자들은 플라톤주의로부터 중요한 사상과 용어를 차용했으며,[22][142] 위격(현실, 존재), ''우시아''(본질, 실체, 존재) 및 데미우르고스(창조신)와 같은 그리스 철학 개념을 사용했다.

세트파 문헌들을 기원후 최초 몇 세기 동안의 발전 연대순으로 비교해 보면, 후대 문헌들에서 플라톤주의와의 지속적인 상호 작용을 발견할 수 있다.[326] 《아담 계시록》과 같은 초기 문헌들은 기독교 이전에 성립되었음을 보여주는 지표들이 있으며, 아담과 이브의 셋째 아들인 셋에 역점을 두고 있다. 이들은 노쯔림(Notzrim), 오피스파, 필론이 미누트(Minuth)라고 불렀던 분파와 동일하거나 관계가 있을 가능성이 있다.[327][328] 《조스트리아노스》, 《알로게네스》와 같은 후대 세트파 문헌들은 초기 문헌들의 내용을 끌어다 사용하지만, "당대의 플라톤주의, 즉 중기 플라톤주의의 후기 철학으로부터 유래한 개념들로서, 기독교적 흔적이 전혀 없는 다수의 철학적 개념들"이 사용되고 있다.[329] 《알로게네스》에서 발견된 "삼중의 파워를 가진 자"라는 교의는 피에르 하도트(Pierre Hadot)에 따르면, "포르피리오스의 저작이라고 하지만, 실제로는 작자 미상인 《파르메니데스 주해서 (단편 XIV)》에서 발견되는 교의와 동일하며, ...(중략)... 플로티노스의 저서 《엔네아데스》의 6.7, 17, 13-26에서도 발견된다."[326]

1880년대에 영지주의와 신플라톤주의의 연관성이 제기되었고,[142] 1966년 영지주의 기원을 주제로 메사나 회의를 조직한 우고 비안키 또한 오르페우스적, 플라톤적 기원을 주장했다.[142]

6. 2. 신플라톤주의와 영지주의의 철학적 관계

영지주의자들은 많은 개념들과 용어들을 플라톤주의로부터 빌려왔다.[142] 영지주의자들은 그리스 철학의 용어들과 일반 코이네 그리스어를 아주 잘 알고 있었으며 자신들의 문헌들 전반에 그리스 철학의 개념들을 사용하였다. 예를 들어, 실재·존재를 의미하는 휘포스타시스(hypostasis), 에센스·본질·존재를 의미하는 우시아(ousia), 창조신·조물주를 의미하는 데미우르고스(Demiurgos) 등의 컨셉트들을 사용하였다.[142] 그리스 철학에 대한 영지주의자들의 이러한 예리한 이해를 잘 보여주는 문헌으로는 지배자들의 실재성을 의미하는 《아르콘들의 휘포스타시스》(Hypostasis of the Archons)와 세 가지 모습으로 존재하는 최초의 생각을 의미하는 《트리모르픽 프로테노이아》(Trimorphic Protennoia) 등이 있다. 세트파 영지주의와 영지주의는 플라톤, 중기 플라톤주의, 신피타고라스주의의 아카데메이아나 학파의 영향을 받은 것으로 보이며,[143] 후기 고대 철학과의 "화해, 나아가 제휴를 위한 노력"을 시도하였다.[143]6. 3. 신플라톤주의에 의한 거부 및 비판

플로티노스, 포르피리오스, 아멜리오스(Amelius)와 같은 3세기의 신플라톤주의자들은 세트파를 공격하였다.[329] 세트파는 기독교와 플라톤주의 요소를 혼합하여 혼합주의를 행한 것으로 여겨졌으나, 기독교와 플라톤주의 양측 모두에게 거부당했다.[329] 존 디 터너(John D Turner) 교수는 이러한 공격으로 인해 세트파가 여러 소 그룹들로 나누어졌다고 주장했다.[329]비기독교 신비가였던 플로티노스는 자신의 반대자들을 플라톤주의의 이단자들이자[332] 엘리트주의 신성 모독자들이라고 비판했다.[333] 플로티노스는 이들이 악의 문제에 대한 해결책으로 악신론에 빠졌다고 보았으며, 이들의 주장은 전통적인 헬레니즘 철학 또는 신비주의와 다르다고 주장했다.[334] 그는 영지주의자들의 교의가 플라톤의 사상을 빌려와 하나인 존재 개념과 혼합한 것이라고 주장했다.[336][337] 학자들은 플로티노스가 비판한 영지주의자가 세트파였을 것으로 추정한다.[338]

플로티노스는 영지주의자들이 데미우르고스와 물질 세상의 선함을 부정하고, 플라톤의 우주적 존재론을 천하고 타락된 것으로 만들고 있다고 비판했다. 그는 영지주의자들이 데미우르고스를 중상 모략하고 물질 세상을 악한 감옥으로 여긴다고 주장했다. 플로티노스에 따르면, 데미우르고스는 누스(nous)의 첫 번째 발출물인 뒤아드(dyad)이며, 만물을 질서 있게 하는 원리인 마음(mind)이자 이성(reason)이다. 그는 소피아 기원설에 대해서도 반대하며, 소피아는 모나드의 여성적인 속성을 의인화한 것일 뿐이라고 주장했다.

나그함마디 문서의 발견과 번역으로 인해 플로티노스의 비판은 어느 정도 타당한 것으로 밝혀졌으나,[143] 발렌티누스파 문헌들과 《3부 논문》(Tripartite Tractate)에서는 세상과 데미우르고스가 선하다고 주장하고 있어, 플로티노스의 주장이 모든 영지주의자들에게 타당하지는 않다는 것이 판명되었다.

1880년대에 영지주의와 신플라톤주의의 관련성이 제창되었고, 1966년 메씨나 회의를 조직한 우고 비안키도 오르페우스교와 플라톤주의의 기원을 주장했다. 영지주의자들은 휘포스타시스(실재, 존재), 우시아(본질, 실체, 존재), 데미우르고스(조물주) 등, 플라톤주의의 중요한 사상과 용어를 차용했다.[142] 세트파와 영지주의자 모두 플라톤, 중기 플라톤주의, 신피타고라스주의의 영향을 받았으며, 후기 고대 철학과의 "화해"를 시도했으나, 플로티노스를 포함한 일부 신플라톤주의자에게 거부당했다.[143]

7. 불교와 영지주의

3~4세기의 기독교 저술가들인 히폴리토스와 에피파니우스는 스키티아누스(Scythianus)라는 인물이 기원후 50년 경에 인도를 방문하여 "두 원리들의 교의"를 가지고 왔다고 언급했다.[339] 예루살렘의 키릴로스(Cyril of Jerusalem)에 따르면, 스키티아누스의 제자였던 테레빈투스(Terebinthus)는 자신을 "붓다(Buddha)"라고 칭하고 팔레스타인과 유대를 거쳐 바빌론에 정착하여 자신의 가르침을 마니에게 전했고, 마니는 마니교의 창시자가 되었다.[339][340]

3세기에, 시리아의 저술가이자 기독교 영지주의 신학자였던 바르 다이산(Bar Daisan: 154-222)은 인도로부터 온 성자(聖者)들의 종교 사절단과 나눈 교류에 대해 기술하였는데,[341] 이들은 시리아를 통해 로마 황제 엘라가발루스 또는 세베루스 왕조의 한 로마 황제에게로 가는 중이었다. 바르 다이산의 서술은 포르피리오스와 스토바이우스(Stobaeus)에 의해서도 언급되었다.

기원후 3세기부터 12세기까지, 기독교·유대교·불교의 요소들을 결합한 마니교[342]와 같은 영지주의 종교들이 구세계 전역으로 널리 전파되었다. 몇몇 주요 신학자들은 마니교 신자들이었다가 정통파 기독교로 개종하였다.

이러한 교류들은 불교가 초기 기독교에 일정 정도 영향을 끼쳤다는 것을 시사한다. 벤틀리 레이턴(Bentley Layton)은 붓다와 예수의 탄생, 삶, 교의, 죽음에서 많은 유사점들이 있다는 것에 주목하여 왔다. 그러나, 1차 자료인 나그함마디 문서의 문헌들만을 대상으로 할 때, 기독교·유대교·헬레니즘 철학의 요소들이 뚜렷이 발견되는만큼 불교의 요소들이 직접적으로 나타나는 것은 아니다.

1966년 메디안 회의에서, 불교학자 에드워드 콘체(Edward Conze)는 대승 불교와 영지주의의 현상학적 공통성을 지적하며, 아이작 야콥 슈미트(Isaac Jacob Schmidt)가 제안한 아이디어를 따랐다.[32][33][34] 영지주의자 발렌티누스(c.170)나 나그 함마디 문서(3세기)에 불교의 영향이 있었다는 주장은 현대 학계에서 지지받지 못하고 있으며, 엘레인 페이걸스(Elaine Pagels)는 이를 "가능성"이라고 언급했다.

8. 기독교와 영지주의

일부 영지주의자들은 예수를 지고자의 화신이며, ''영지''를 지상에 가져오기 위해 성육신했다고 여겼다.[174][175] 반면, 다른 이들은 지고자가 육체를 가지고 나타난 것을 단호히 부정하고, 예수는 단순한 인간이었으며, 영지를 통해 신의 조명/신의 깨달음한국어을 얻어 제자들에게도 같은 것을 하도록 가르쳤다고 주장했다.[176] 또한 예수는 신적이었지만, 물리적인 몸을 가지고 있지 않았다고 믿는 자들도 있었으며, 이는 후대의 가현설 운동에 반영되었다. 만다교도/Mandaeans영어 사이에서는 예수는 ''무시하 쿠다바'' 즉 "거짓 메시아/false messiah영어"이며, 세례자 요한으로부터 위탁받은 가르침을 왜곡했다고 여겨졌다.[177] 그 외의 전승에서는 마니교의 개조 마니 (예언자)나, 아담과 하와의 셋째 아들 셋 (성경)을 구원자로 여겼다.

딜런(Dillon)은 영지주의가 초기 기독교의 발전에 대해 의문을 제기한다고 지적한다.

기독교의 , 특히 이레네오는 영지주의를 기독교의 이단으로 간주했다. 현대 학문은 초기 기독교가 다양했으며, 기독교의 정통이 확립된 것은 4세기로, 로마 제국이 쇠퇴하고 영지주의가 영향력을 잃은 시기임을 지적하고 있다. 영지주의자와 원시 정통 기독교도는 몇 가지 용어를 공유했다. 처음에는 두 사람을 구별하기 어려웠다.

발터 바우어에 따르면, "이단"이야말로 많은 지역에서 기독교의 본래 형태였을 가능성이 있다. 이 주제는 엘레인 페이지에 의해 더 발전되었고, 페이지는 "원시 정통 교회가 영지주의 기독교도와의 논쟁 속에서 자신의 신앙을 안정시키는 데 도움이 되었다"고 주장하고 있다. 질 키스펠에 따르면, 가톨릭 교회는 영지주의에 대한 대응으로 생겨났으며, 군주적 감독직, 신조, 성경 정경의 형태로 안전 조치를 확립했다.

반면에, 래리 허타도는 원 정통 기독교가 1세기 기독교에 뿌리를 두고 있다고 주장한다.

> ...놀라운 정도로 2세기 초의 원 정통 기독교인들의 예수에 대한 헌신은 그 당시 전통적인 신앙과 경외의 표현이 되어가던 것을 보존하고, 존중하며, 증진하고, 발전시키려는 것이며, 이는 기독교 운동의 초기부터 시작되었다. 즉, 원 정통 신앙은 헌신적이고 고백적인 전통을 긍정하고 발전시키는 경향이 있었다 [...] 알랜드 헐트그렌은[60] 이러한 신앙 전통에 대한 인식이 실제로 1세기 기독교까지 깊고 넓게 거슬러 올라간다는 것을 보여주었다.

정통파 기독교는 창조주와 피조물 간의 근본적인 차이를 강조하고, 죄의 회개를 통해 구원에 이른다고 가르친다. 반면, 영지주의는 인간의 영혼이 신성한 빛의 세계에 속하며, 영지(그노시스)를 통해 구원받을 수 있다고 믿는다.

정통파 기독교와 영지주의의 주요 차이점은 다음과 같다:

8. 1. 정통파 기독교와 영지주의의 차이점

정통파 기독교는 창조주와 피조물 간의 근본적인 차이를 강조하고, 죄의 회개를 통해 구원에 이른다고 가르친다. 반면, 영지주의는 인간의 영혼이 신성한 빛의 세계에 속하며, 영지(그노시스)를 통해 구원받을 수 있다고 믿는다.정통파 기독교와 영지주의의 주요 차이점은 다음과 같다:

일부 영지주의자들은 예수를 지고자의 화신이며, ''영지''를 지상에 가져오기 위해 성육신했다고 여겼다.[174][175] 반면, 다른 이들은 지고자가 육체를 가지고 나타난 것을 부정하고, 예수는 영지를 통해 을 얻어 제자들에게도 가르친 인간이라고 주장했다.[176] 또 다른 사람들은 예수가 신성이지만 육체가 없다고 믿었으며, 이는 가현설 운동에 반영되었다. 만다교인들은 예수를 거짓 메시아로 여겼으며, 세례자 요한의 가르침을 왜곡했다고 보았다.[177]

초기 기독교 이단학자인 이레네우스는 영지주의를 기독교 이단으로 간주했다. 현대 학자들은 초기 기독교가 다양했으며, 기독교 정통주의는 4세기경에야 정립되었다고 본다.

9. 결함이 잠재하는 분류로서의 '영지주의'