마르틴 하이데거

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마르틴 하이데거는 1889년 독일에서 태어나 1976년 사망한 독일의 철학자이다. 그는 초기에는 현상학과 실존주의적 철학을 탐구했으며, 후기에는 언어와 시, 기술 비판에 대한 사색을 전개했다. 그의 대표작으로는 『존재와 시간』이 있으며, 그는 20세기 가장 영향력 있는 철학자 중 한 명으로 평가받는다. 그러나 그는 나치즘에 협력한 행적으로 인해 비판을 받기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 마르틴 하이데거 - 한나 아렌트

한나 아렌트는 1906년 독일에서 태어난 정치 철학자로, 전체주의, 악의 평범성, 활동적인 삶 등을 탐구하며 《전체주의의 기원》, 《인간의 조건》 등의 저서를 남겼다. - 마르틴 하이데거 - 현존재

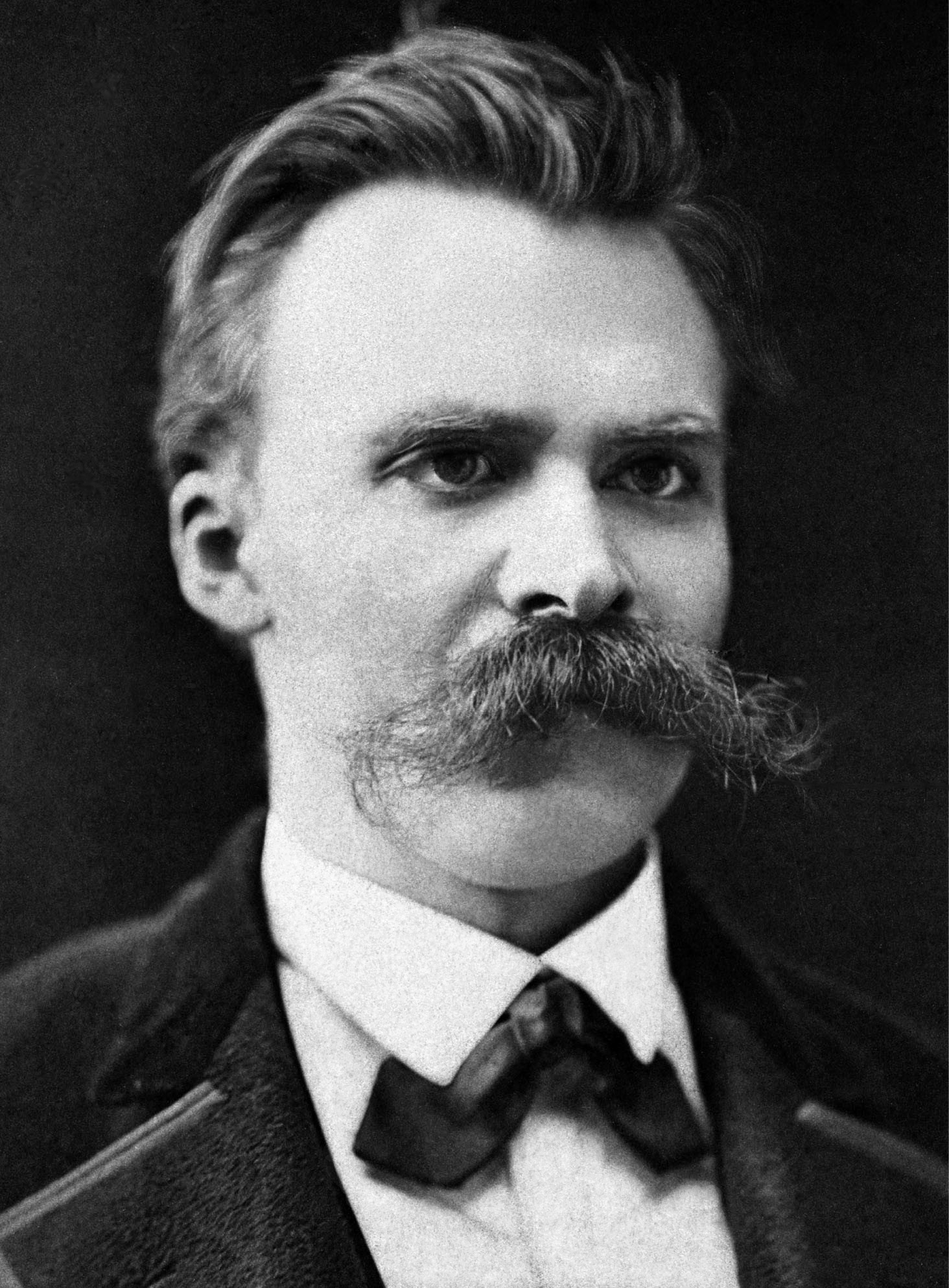

현존재는 "거기에 있음"을 뜻하는 독일어 단어로, 하이데거는 이를 통해 인간이 세계와 관계를 맺으며 자신의 유한성과 개별성을 자각하고 존재 의미를 묻는 존재론적 특성을 탐구했지만, 나치즘 연관성 등의 비판도 받았다. - 허무주의자 - 프리드리히 니체

프리드리히 니체는 "신은 죽었다"라는 선언으로 알려진 19세기 독일 철학자이자, 도덕, 종교, 형이상학 비판, '힘에의 의지', '위버멘쉬', '영원회귀' 등의 개념 제시로 서양 철학에 큰 영향을 미쳤다. - 허무주의자 - 슬라보예 지젝

슬라보예 지젝은 슬로베니아 출신의 철학자이자 문화 비평가로, 라캉 정신분석학, 헤겔 철학, 마르크스주의를 결합하여 현대 사회와 문화를 분석하며, 다양한 주제에 대해 비판적인 시각을 제시하고 공산주의와 정치의 정치화를 옹호한다.

2. 생애

마르틴 하이데거는 1889년 9월 26일 독일 바덴 대공국 메스키르히에서 로마 가톨릭 신자인 아버지 프리드리히 하이데거와 어머니 요한나 켐프 사이에서 태어났다.[23] 아버지 프리드리히는 성 마르틴 교회의 종지기였고, 메스키르히는 주민 모두 가톨릭 신자였으며 매우 보수적인 마을이었다. 독일 남부의 반유대주의 정서가 이곳에도 스며들어 있었다.[440] 하이데거는 어릴 적 성 마르틴 성당의 종을 치는 아이였다.[440]

하이데거는 메스키르히 초등학교를 졸업하고 1903년 김나지움(인문계 중등학교)에 입학, 가톨릭 교회의 장학금을 받으며 콘스탄츠에 있는 하인리히 주조 고등학교와[440][30][31][23][32] 프라이부르크의 베르톨트 고등학교에서 사제 양성 훈련을 받았다.[440] 1909년 예수회 신학교에 입학했지만, 심장 질환으로 몇 주 만에 제적되었다.[440] 이때 프란츠 브렌타노의 저술을 접하게 되었다. 이후 프라이부르크 대학교에서 신학과 스콜라 철학을 공부했다.[440]

1909년 겨울 학기부터 프라이부르크 대학교 신학부에 입학, 카를 브라이트 교수에게서 헤겔과 셸링을, 빌헬름 페게 교수에게서 예술사를[23], 고트프리트 호벨크의 성서 해석학, 율리우스 마이어의 가톨릭에서의 소유권 강좌, 게오르크 폰 베로우의 헌법사 강좌를 수강했다.[50]

1911년 사제 양성 훈련을 중단하고 철학, 특히 에드문트 후설의 『논리적 탐구』에 관심을 돌렸다.[440] 1914년 심리주의에 관한 논문으로 졸업하고,[440] 다음 해 하인리히 리케르트(신칸트주의자)의 지도 아래, 후설의 현상학의 영향을 받은 둔스 스코투스에 관한 하빌리타티온 논문을 완성했다.[3] 1915년에는 사강사가 되었고, 다음해부터 후설에게서 현상학을 배웠다.[441]

제1차 세계 대전에 종군한 후,[441] 1919년부터 1923년까지 하이데거는 프라이부르크 대학교에서 강의를 했다. 이때 그는 1916년부터 그곳에서 교수로 재직했던 후설의 조교가 되었다.

2. 1. 유년 시절과 교육

마르틴 하이데거는 1889년 9월 26일 독일 바덴 대공국의 메스키르히에서 요하나 켐프와 프리드리히 하이데거 사이에서 태어났다.[23] 그의 아버지는 마을 교회의 성당 관리인이었고, 어린 마르틴은 로마 가톨릭 신앙으로 자랐다.[440] 메스키르히는 주민 모두 가톨릭 신자였고 매우 보수적이었으며, 독일 남부의 반유대주의 정서가 스며들어 있었다.[440] 하이데거는 이곳 성마르틴 성당의 종을 치던 아이였다.[440]하이데거는 메스키르히 초등학교를 졸업하고 1903년 김나지움(인문계 중등학교)에 입학했다.[440] 그는 가톨릭 교회의 장학금을 받으며 콘스탄츠에 있는 하인리히 주조 고등학교와[30][31][23][32] 프라이부르크의 베르톨트 고등학교에서 사제 양성 훈련을 받았다.[440] 1909년에는 예수회 신학교에 입학했지만, 심장 질환으로 몇 주 만에 제적되었다.[440] 이때 그는 처음으로 프란츠 브렌타노(Franz Brentano)의 저술을 접하게 되었다. 이후 그는 프라이부르크 대학교에서 신학과 스콜라 철학(scholastic philosophy)을 공부했다.[440]

1909년 겨울 학기부터 프라이부르크 대학교 신학부에 입학하여, 카를 브라이트 교수에게서 헤겔과 셸링을, 빌헬름 페게 교수에게서 예술사를[23], 고트프리트 호벨크의 성서 해석학, 율리우스 마이어의 가톨릭에서의 소유권 강좌, 게오르크 폰 베로우의 헌법사 강좌를 수강했다.[50]

1911년, 그는 사제 양성 훈련을 중단하고 당대 철학, 특히 에드문트 후설(Edmund Husserl)의 『논리적 탐구(Logical Investigations)』에 관심을 돌렸다.[440] 그는 1914년 심리주의(psychologism)에 관한 논문으로 졸업했다.[440] 그 다음 해, 그는 하인리히 리케르트(Heinrich Rickert)(신칸트주의(Neo-Kantian)자)의 지도 아래, 후설의 현상학의 영향을 받은 둔스 스코투스(Duns Scotus)에 관한 하빌리타티온 논문(habilitation thesis)을 완성했다.[3] 1915년에는 사강사가 되었고, 다음해부터 후설에게서 현상학을 배웠다.[441]

제1차 세계 대전에 종군한 후,[441] 1919년부터 1923년까지 하이데거는 프라이부르크 대학교에서 강의를 했다. 이때 그는 1916년부터 그곳에서 교수로 재직했던 후설의 조교가 되었다.

2. 2. 초기 프라이부르크 시기 (1919-1923)

하이데거는 1919년부터 1923년까지 프라이부르크 대학교에서 에드문트 후설의 조교로 일하면서 강의를 했다. 이 시기는 일반적으로 초기 프라이부르크 시기로 불린다.1919년 전쟁 긴급 학기 강의 「철학의 이념과 세계관 문제」에서는 철학사가 아닌 「원초과학(Urwissenschaft)」으로서의 철학 이념을 제시하고, 하인리히 리케르트를 극복하는 것을 목표로 했다.[65] 1918년~19년에는 「중세 신비주의의 철학적 기초[66]」라는 강의 원고에서 마이스터 에크하르트가 말하는 이탈에 대해 「다양한 것은 삶, 즉 주체를 분산시켜 불안까지 초래한다[67]」고 논했다.[68] 또한, 프리드리히 슐라이어마허와 생 마르탱의 베르나르를 언급하고,[70] 아빌라의 테레사, 아시시의 성 프란치스코, 토마스 아 켐피스등을 읽었다.[72]

1919년~20년 프라이부르크 대학교 동계 강의 「현상학의 근본 문제[74]」에서는 후설의 「기술」은 인식론에 의해 방향이 정해져 있으며, 「옛 사고 습관의 잔재」라고 비판했다.[75] 또한, 삶으로서의 세계의 현상을 「환세계」, 「공세계(Mitwekt)」, 「자기 세계」의 세 가지로 구분했다.[76]

1921년 강의 「아우구스티누스와 신 플라톤주의[78]」가 열렸다. 1921년부터 1922년에 걸쳐 동계 학기에 프라이부르크 대학교에서 「아리스토텔레스의 현상학적 해석/현상학적 연구 입문」 강의를 했다.[80] 1922년 여름 학기에는 「아리스토텔레스의 존재론과 논리학의 현상학적 해석」 강의를 했다.[81]

1923년 여름 학기, 「존재론 - 사실성의 해석학」[83]강의 서문에서 「탐구에서의 동반자는 젊은 루터였고, 모범은 루터가 증오했던 아리스토텔레스였다. 충격을 준 것은 키르케고르였고, 나에게 눈을 뜨게 한 것은 후설이다」라고 썼다.[84][72]

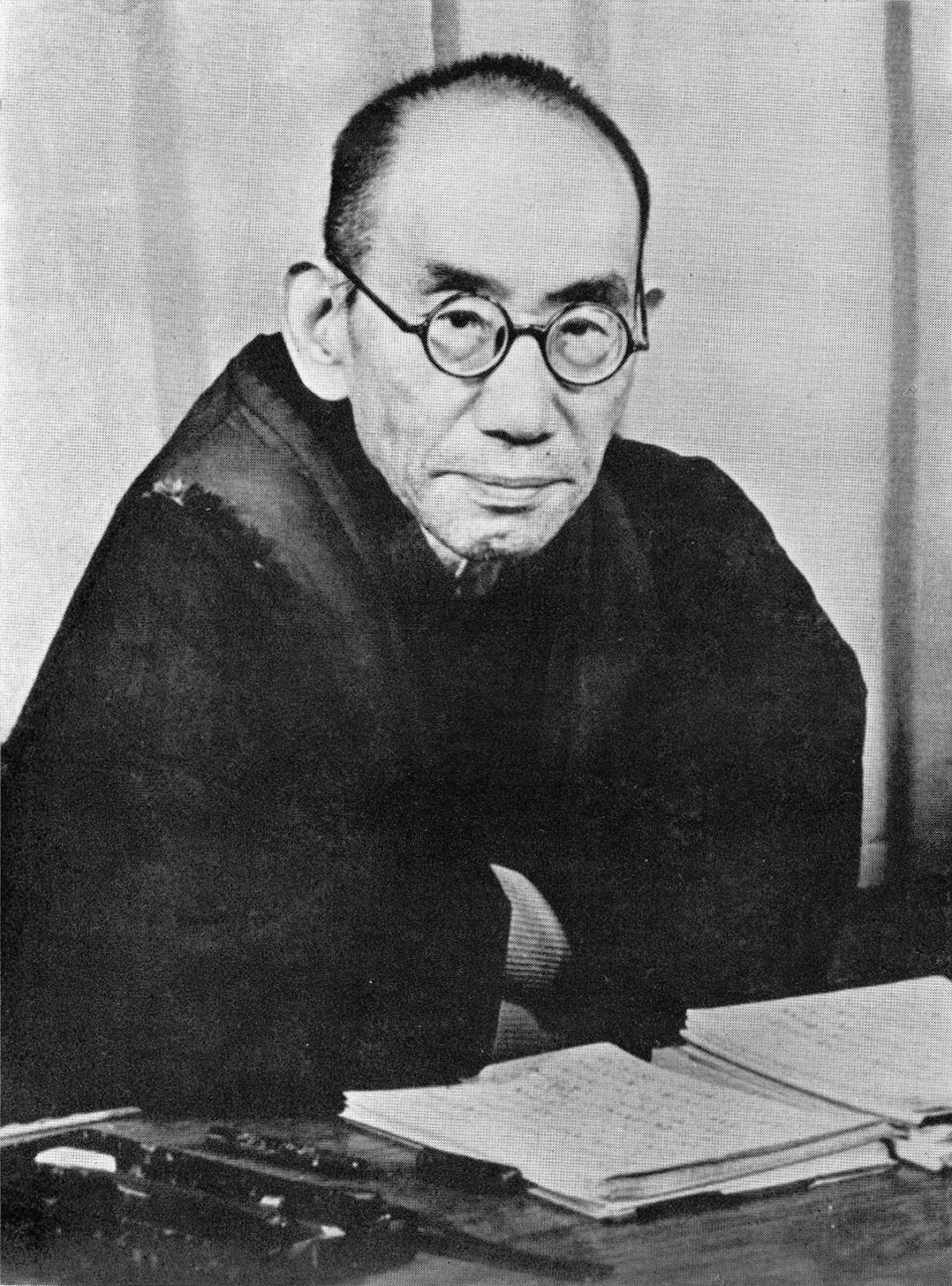

이 시기 하이데거는 田辺元와 같은 일본인 유학생들과 교류했다. 田辺元는 1923년 여름 학기 강의 「존재론 - 사실성의 해석학」을 수강했다.

1922년 하이데거는 일본인 유학생으로부터 받은 파운드로 토트나우베르크에 산장을 지었다.[23] 토트나우베르크는 슈바르츠발트의 해발 1000m 고지대에 위치하며, 보주 산맥, 스위스 알프스 산맥을 조망할 수 있는 휴양지이다.[82] 하이데거는 1934년 라디오 방송된 강연 「우리는 왜 시골에 머무는가」에서, 토트나우베르크 산장에 대해 이야기하며, 「겨울 한밤중에 격렬한 눈보라가 오두막 주위를 휘몰아쳐 모든 것을 뒤덮을 때, 그때가 철학의 절정기이다. 그때, 철학의 질문은 간결하고 본질적일 수밖에 없다. 모든 사고를 철저히 추구하는 것은 엄격하고 날카로운 것 외에는 있을 수 없다. 이것을 말로 표현하는 고생은 우뚝 솟은 전나무의 폭풍에 맞서는 저항과 같다」고 말했다.

2. 3. 마르부르크 시기 (1923-1928)

1923년, 하이데거는 마르부르크 대학교에서 철학 교수로 임명되었다. 그의 동료 교수진에는 루돌프 불트만, 니콜라이 하르트만, 파울 틸리히, 파울 나토르프가 있었다. 마르부르크에서 하이데거는 한스 게오르크 가다머, 한나 아렌트, 카를 뢰비트, 게르하르트 크뤼거, 레오 슈트라우스, 야코프 클라인, 귄터 안더스, 한스 요나스 등을 가르쳤다. 아리스토텔레스의 사상을 계승하여, 그는 강의에서 존재의 의미에 대한 질문을 다루기 시작했다. 그는 주체 개념을 역사와 구체적인 존재의 차원으로 확장했는데, 이는 사도 바울, 아우구스티누스, 마르틴 루터, 쇠렌 키르케고르와 같은 기독교 사상가들에게서 영감을 받은 것이었다. 그는 또한 빌헬름 딜타이, 에드문트 후설, 막스 셸러, 프리드리히 니체의 저작들을 연구했다.

에드문트 후설은 현상학의 창시자이자 하이데거의 스승으로, 그의 사상에 큰 영향을 미쳤다. 하이데거의 초기 저작인 『존재와 시간』은 후설의 의식성 이론에서 벗어나 의식이 사물을 파악할 수 있게 하는 이론 이전의 조건에 초점을 맞추었다. 아리스토텔레스는 어린 시절부터 하이데거에게 영향을 미쳤으며, 가톨릭 신학, 중세 철학, 프란츠 브렌타노를 통해 매개되었다. 하이데거가 후설의 의식성 개념을 세계-안-에서-존재라는 그의 통합적인 존재 개념으로 대체한 것은 아리스토텔레스의 『형이상학』에 대한 "근본적인 재해석"을 통해서였다. 빌헬름 딜타이의 저술은 "실존적 삶의 해석학"을 개발하려는 하이데거의 초기 프로젝트와 현상학의 해석학적 변용에 영향을 주었다. 해석학적 순환은 하이데거의 존재론에 대한 새로운 아이디어를 명료하게 하고 실현하는 강력한 도구를 제공했다. 쇠렌 키르케고르는 『존재와 시간』 제2부에 있는 하이데거 사상의 실존주의적 측면에 대한 그의 논의에 많은 기여를 했다. 하이데거의 불안과 죽음에 대한 개념은 키르케고르의 영향을 받았다.

1925년, 35세의 하이데거는 당시 19세였던 제자 한나 아렌트와 4년간의 관계를 맺기 시작했다. 아렌트는 유대인이었다. 하이데거와 아렌트는 그들의 관계를 비밀로 유지하기로 합의하고 편지를 보관했지만 공개하지는 않았다.[4] 이 관계는 1995년 엘즈비에타 에팅거가 봉인된 서신에 접근할 수 있게 될 때까지 널리 알려지지 않았다.

1923년부터 1928년까지 후설과 게오르크 미슈의 추천으로 마르부르크 대학교 철학과 외래교수로 강단에 섰다. 1923년 9월 1일, 하이데거는 신학 교수 크랩스를 방문하여 가톨릭 신앙으로 돌아갈 의향이 있는지 질문을 받았으나, "현재로서는 아직 확실히 그렇다고 말할 수 없다"고 답하며 아우구스티누스와 아리스토텔레스 연구를 하고 있다고 말했다.

한스 게오르크 가다머는 하이데거의 개성이 "자신의 일에 완전히 몰두하여 그 기운이 배어 나왔기 때문"이었고, 연구와 업적 발표에 집중하는 교수의 "수업"은 더 이상 아니었으며, 정신적 지적 지도자와 같은 인기를 누렸다고 회고했다.

1924년 5월 2일, 아버지 프리드리히 하이데거가 사망했다.[23] 1924년, 한나 아렌트가 마르부르크 대학교에 입학했고, 기혼자였던 하이데거와 제자였던 아렌트 사이에 불륜 관계가 시작되었다. 하이데거는 헬만 노이의 제자였던 엘리자베트 블로흐만과도 불륜 관계를 맺었다. 하이데거는 마르부르크를 "안개 낀 소굴"이라고 부르며 "속물적인 분위기"를 싫어했지만, 불트만과의 대화에서 프리드리히 고갈텐과 카를 바르트, 스콜라 철학, 루터 등 신학 논쟁을 나눴다.

1927년 2월, 후설이 편집한 "현상학 연보" 8호에 "존재와 시간" 전반부를 게재하여 세계적인 명성을 얻고 마르부르크 대학교 정교수가 되었다. 그러나 카를 야스퍼스와의 논쟁 이후, 인쇄가 시작되었던 "존재와 시간"의 제3편 "시간과 존재"의 출판은 중단되었고, 원고는 발표되지 않고 소각되었다. 1927년 5월 3일, 어머니 요한나가 사망했다.[23] 1927년, 그는 『존재와 시간』을 출판하여 "국제적인 지적 주목을 받는 위치"로 올라섰다.

2. 4. 프라이부르크 대학교 교수 취임 (1928-1933)

1928년 에드문트 후설이 철학 교수직에서 은퇴하자, 마르틴 하이데거는 마르부르크 대학교의 제안을 거절하고 프라이부르크 대학교의 후임 교수로 선출되었다.[101] 그는 프라이부르크 대학교에서 1928년부터 1929년에 걸친 겨울 학기에 「철학입문」을 강의하였다.[102]1929년 4월, 스위스 다보스(Davos)에서 신칸트학파의 에른스트 카시러(Ernst Cassirer)와 토론을 가졌으며,[103][104] 이 토론에는 루돌프 카르납(Rudolf Carnap)도 참가하였다.[105] 같은 해 여름 학기에는 「독일관념론과 현대의 철학적 문제 상황」을 강의하고, 피히테(Fichte)의 인식론을 해석하였다.[106]

1929년, 『칸트와 형이상학의 문제』(Kant and the Problem of Metaphysics)를 출판했고,[107] 같은 해 7월 24일에는 프라이부르크 대학 강당에서 "형이상학이란 무엇인가"라는 제목의 취임 강연을 했다.[108] 이 강연은 이후 단행본으로 출판되었으며, 제5판부터는 한스 카로사(Hans Carossa)에게 헌정되었다.[108]

1929년부터 1930년에 걸친 겨울 학기에는 「형이상학의 근본 개념: 세계-유한성-고독」을 강의하였다.[109]

하이데거는 생애의 남은 기간 동안 프라이부르크에 머물렀으며, 베를린 훔볼트 대학교를 포함한 다른 대학들의 제안을 거절했다. 그의 프라이부르크 제자들로는 한나 아렌트, 귄터 안더스, 한스 요나스, 카를 뢰비트, 찰스 말릭, 허버트 마르쿠제, 에른스트 놀테 등이 있다.

2. 5. 나치 정권 시기 (1933-1945)

### 총장 취임과 나치즘 협력하이데거는 친나치주의자였다. 그는 1933년 프라이부르크 대학교 총장에 취임할 때 학생들에게 나치 참여를 연설했고, 1945년까지 나치당 당적을 유지했다.[442] 그는 합리적인 근대 계몽주의적 철학이 초래한 비인간화에 반대하고, 미국 자본주의와 소련 공산주의 모두를 이러한 합리화의 산물로 보고 거부하면서 대안을 독일 민족정신 부흥을 추구하는 나치즘에서 찾았다. 그는 나치의 반유대주의에도 크게 공감했다.[442]

1933년 1월 30일, 아돌프 히틀러가 독일 총리로 취임했다. 하이데거는 1933년 4월 21일 프라이부르크 대학교의 총장으로 선출되었고, 다음 날 취임했다. 5월 1일에는 나치당에 입당했다.

1933년 5월 27일, 하이데거는 "독일 대학의 자기주장"이라는 제목의 취임 연설을 돌격대(SA) 대원들과 나치당 고위 관계자들이 참석한 가운데 행했다.

그해 여름, 그는 헤라클레이토스의 단편("전쟁은 모든 것의 아버지"로 일반적으로 번역됨)에 대한 강연을 했다. 이 강연에서 그는 만약 백성을 위한 적을 찾을 수 없다면 적을 만들어내야 하며, 일단 개념화되고 확인되면 이 적을 발견하거나 만들어낸 '존재'는 적의 완전한 멸망을 위해 노력해야 한다고 주장한다.[9]

그의 총장직 재임 기간은 처음부터 어려움으로 가득했다. 일부 나치 교육 관계자들은 그를 라이벌로 여겼고, 다른 일부는 그의 노력을 우스꽝스럽게 여겼다. 하이데거의 동료 나치들 중 일부는 그의 철학적 저술을 횡설수설로 조롱하기도 했다. 그는 마침내 1934년 4월 23일 총장직 사임을 제안했고, 4월 27일 수락되었다. 하이데거는 전쟁이 끝날 때까지 학계와 나치당 모두의 일원으로 남았다.

철학사가 한스 슬루가는 이렇게 썼다. "총장으로 재직하는 동안 그는 학생들이 대학 입구에 반유대주의 포스터를 게시하고 책을 불태우는 것을 막았지만, 나치 학생 지도자들과 긴밀한 접촉을 유지했고 그들의 활동에 대한 그의 동정심을 분명히 보여주었다."

1945년 하이데거는 자신의 총장 재직 시절에 대해 다음과 같이 글을 썼다.

>총장직은 권력을 잡은 운동에서, 그 모든 실패와 조잡함을 넘어서, 훨씬 더 광범위하고 언젠가는 독일인들의 서구 역사적 본질에 대한 집중을 가져올 수 있는 것을 보려는 시도였다.

### 후설과의 관계 단절

1917년부터 독일계 유대인 철학자 에드문트 후설은 하이데거의 연구를 적극 지지했으며, 1928년 하이데거가 프라이부르크 대학교 철학과 교수직을 계승하는 데 도움을 주었다. 1933년 4월 6일, 바덴 주의 가우라이터 로베르트 바그너는 프라이부르크 대학교 현직 및 퇴직 교수들을 포함한 모든 유대인 공무원들의 직무를 정지시켰다. 하이데거의 전임 총장은 1933년 4월 14일 후설에게 "강제 휴직"을 공식적으로 통보했다.

하이데거는 1933년 4월 22일 프라이부르크 대학교 총장이 되었다. 그 다음 주인 1933년 4월 28일, 국가 차원의 라이히 법이 라이히스코미사르 바그너의 법령을 대체했다. 라이히 법은 후설처럼 기독교로 개종한 사람들도 포함하여 독일 대학교의 유대인 교수들을 해고하도록 규정했다. 따라서 퇴직 교수였던 후설의 학문적 권한 박탈에는 하이데거의 특별한 조치가 개입되지 않았다.

그 무렵 하이데거는 중개인을 통하지 않고서는 후설과의 접촉을 끊었다. 하이데거는 나중에 1930년대 초 후설이 공개적으로 하이데거와 막스 셸러와의 관계를 정리하면서 후설과의 관계가 이미 악화되었다고 주장했다.

하이데거는 1938년 그의 전 멘토의 화장식에 참석하지 않았는데, 나중에 그는 이에 대해 후회를 표명했다. "그의 마지막 병환과 죽음을 맞이하여 후설에게 다시 한번 감사와 존경을 표하지 못한 것은 인간적인 실패이며, 나는 후설 부인에게 보낸 편지에서 사과했습니다." 1941년, 출판사 막스 니마이어의 압력으로 하이데거는 『존재와 시간』에서 후설에게 바친 헌정을 삭제하는 데 동의했지만(전후 판본에서는 복원됨)

하이데거의 후설에 대한 행동은 논란을 불러일으켰다. 한나 아렌트는 처음에 하이데거의 행동이 후설의 죽음을 재촉했다고 시사하며 하이데거를 "잠재적 살인자"라고 불렀다. 그러나 나중에 그녀는 자신의 비난을 철회했다.

### "검은 노트"와 반유대주의

2014년에 출간된 『검은 수첩』(The Black Notebooks)에는 1931년부터 1970년대 초까지 하이데거가 기록한 내용이 담겨 있으며, 여기에는 여러 차례 반유대주의적 감정이 드러나 있다. 이는 하이데거와 나치즘의 관계에 대한 재평가를 불러일으켰다.[10] 하이데거는 "세계 유대교(world Judaism)는 어디에서도 파악할 수 없으며, 영향력을 계속 펼치면서 군사 행동에 개입할 필요가 없지만, 우리는 최고의 국민 중 최고의 피를 희생해야 한다"라고 적었다.[10] "세계 유대교"라는 용어와 개념은 반유대주의 문헌인 『시온 장로 의정서』(The Protocols of the Elders of Zion)에서 처음 제기되었고, 나중에 아돌프 히틀러의 『나의 투쟁』(Mein Kampf)에도 등장했다.[10]

하이데거는 유대인들이 '뿌리 없음'을 육화한 존재라고 보고 이들의 '공허한 합리성과 예측가능성' 정신을 맹렬히 비난했다. 또 세계유대주의(Weltjudentum)를 인간성을 말살하는 서구 근대성의 주요 추동요인으로 지목하고 이를 비판적으로 논했다.[442] 그는 "인종의 원칙에 따라 생활함으로써 [유대인들은] 자신들이 공격받는 논리 자체를 증진시켰고, 따라서 독일인들이 자신의 인종 순수성을 증진시키면서 그것을 자신들에게 사용할 때 불평할 권리가 없었다"라고도 적었다.[11]

하이데거는 자신의 스승이자 옛 친구였던 에드문트 후설에 대한 기록에서, 후설의 유대인 유산과 관련된 부분을 언급하며 그의 철학적 한계를 암시했다. 1939년 후설 사망 1년 후, 하이데거는 『검은 수첩』에 다음과 같이 적었다.

> 유대교의 힘이 때때로 증가하는 것은 서구 형이상학, 특히 그 현대적 발전에서 비어 있는 합리성과 계산 능력의 확장을 위한 부착 지점을 제공했고, 이로써 그들은 스스로 ‘정신’ 속에 거처를 마련했지만, 스스로는 감춰진 결정적인 영역을 파악할 수 없었기 때문이다. 미래의 결정과 질문이 더욱 원초적이고 개념적으로 될수록, 이 ‘인종’에게는 더욱 접근할 수 없을 것이다. (따라서 후설이 심리적 설명과 의견의 역사적 계산에 대한 명백한 반대 속에서 현상학적 태도로 나아간 것은 지속적인 중요성을 가질 것이다. 그러나 이 태도는 본질적인 결정의 영역에 결코 도달하지 못한다[…].)

2. 5. 1. 총장 취임과 나치즘 협력

하이데거는 친나치주의자였다. 그는 1933년 프라이부르크 대학교 총장에 취임할 때 학생들에게 나치 참여를 연설했고, 1945년까지 나치당 당적을 유지했다.[442] 그는 합리적인 근대 계몽주의적 철학이 초래한 비인간화에 반대하고, 미국 자본주의와 소련 공산주의 모두를 이러한 합리화의 산물로 보고 거부하면서 대안을 독일 민족정신 부흥을 추구하는 나치즘에서 찾았다. 그는 나치의 반유대주의에도 크게 공감했다.[442]1933년 1월 30일, 아돌프 히틀러가 독일 총리로 취임했다. 하이데거는 1933년 4월 21일 프라이부르크 대학교의 총장으로 선출되었고, 다음 날 취임했다. 5월 1일에는 나치당에 입당했다.

1933년 5월 27일, 하이데거는 "독일 대학의 자기주장"이라는 제목의 취임 연설을 했다.

그해 여름, 그는 헤라클레이토스의 단편("전쟁은 모든 것의 아버지"로 일반적으로 번역됨)에 대한 강연을 했다. 이 강연에서 그는 만약 백성을 위한 적을 찾을 수 없다면 적을 만들어내야 하며, 일단 개념화되고 확인되면 이 적을 발견하거나 만들어낸 '존재'는 적의 완전한 멸망을 위해 노력해야 한다고 주장한다.[9]

그의 총장직 재임 기간은 처음부터 어려움으로 가득했다. 일부 나치 교육 관계자들은 그를 라이벌로 여겼고, 다른 일부는 그의 노력을 우스꽝스럽게 여겼다. 하이데거의 동료 나치들 중 일부는 그의 철학적 저술을 횡설수설로 조롱하기도 했다. 그는 마침내 1934년 4월 23일 총장직 사임을 제안했고, 4월 27일 수락되었다. 하이데거는 전쟁이 끝날 때까지 학계와 나치당 모두의 일원으로 남았다.

철학사가 한스 슬루가는 이렇게 썼다. "총장으로 재직하는 동안 그는 학생들이 대학 입구에 반유대주의 포스터를 게시하고 책을 불태우는 것을 막았지만, 나치 학생 지도자들과 긴밀한 접촉을 유지했고 그들의 활동에 대한 그의 동정심을 분명히 보여주었다."

1945년 하이데거는 자신의 총장 재직 시절에 대해 글을 썼다.

>총장직은 권력을 잡은 운동에서, 그 모든 실패와 조잡함을 넘어서, 훨씬 더 광범위하고 언젠가는 독일인들의 서구 역사적 본질에 대한 집중을 가져올 수 있는 것을 보려는 시도였다.

1933년 1월, 폰 힌덴부르크 대통령의 임명으로 히틀러는 총리가 되었고, 나치당이 독일의 정권을 장악하게 되었다.[110] 이 무렵, 프라이부르크 대학교에서는 차기 총장 선거를 앞두고 있었는데, 사회민주당 당원이자 해부학자인 빌헬름 폰 메렌도르프가 총장 내정자였으나, 고전 문헌학자 볼프강 샤데발트 등 나치 당원들에 의해 하이데거가 후보로 거론되기 시작했다.[117] 4월 상순에는 내무부 나치 대학 담당인 오이겐 페어레가 프라이부르크 대학교를 시찰하러 왔고, 하이데거는 총장 선거에서 프라이부르크 대학교 최고참 나치 당원인 볼프강 아리 등의 지원을 받았다.[117] 1933년 4월 21일, 하이데거는 프라이부르크 대학교 총장으로 선출되었다. 5월 1일 메이데이를 개칭한 "국민적 노동의 날"을 기해, 에리히 로타커, 철학자 아르놀트 게렌, 알프레트 보이믈러, 철학자 하인츠 하임제트, 테오도르 리트 등 22명의 동료 교수들과 함께 나치당에 입당했다.[117] 당원 번호는 3125894(바덴 지역)였다.

5월 26일, 하이데거는 알베르트 레오 슐라게터 헌정 연설을 했다. 슐라게터는 프라이부르크 대학교를 중퇴하고 제1차 세계 대전에 지원병으로 참전한 후, 의용군이 되어 철도 폭파로 체포되어 총살당했고, 나치로부터 영웅으로 추앙받았다. 하이데거는 슐라게터를 "가장 어려운 일을 맡아서 했고", "자신의 영예와 위대함을 위해, 마음속으로 민족의 다가올 출발을 떠올리고, 그 광경을 자신의 영혼에 새기고, 이를 믿고 행해야 했다"고 하며, 이 "가장 위대한 것과 가장 먼 것을 자신의 영혼에 새기는 심정의 명료함"은 영웅의 고향인 슈바르츠발트에서 온 것이며, "이것이 예로부터 의지의 굳건함을 만들어낸다"고 하며, "그는 알레만의 땅을 바라보면서, 독일 민족과 그 제국을 위해 죽어갔다"고 하여, 프라이부르크 학생들에게 "의지의 굳건함과 심정의 명료함"을 확고히 지킬 것을 호소했다.

5월 27일 취임식에서 하이데거는 취임 연설 "독일 대학의 자기 주장"을 하고, 나치 혁명을 카이로스(역사적 호기)이며, "먼 과업"에 맡기는 것을 청중에게 요구하며, "우리가 우리 자신을 다시 우리의 정신적 역사적 현존의 시작이라는 힘 아래에 두는 것"이 진정한 학문의 조건이며, 대학을 나치 혁명의 정신과 일치시키도록 호소했다.[117] 식전에서는 나치 당가 "깃발을 높이 들라"가 연주되었고, 나치식 경례를 비당원들에게도 강요하여 논란을 일으켰으며, 또한 하이데거 총장은 대학 강의의 시작과 끝에 하일 히틀러의 경례를 의무화했다.[117] 청강하던 카를 레비트는 소크라테스 이전의 철학을 공부해야 하는지, 돌격대와 함께 행진해야 하는지 몰랐다고 말했다.[117] 하이데거의 총장 취임 연설에 대해 마르쿠제는 1934년에 비판했다. 하이데거의 강의를 들은 적이 있는 일본 철학자 田辺元도 하이데거의 나치 입당과 "독일 대학의 자기 주장"에 대해 1934년 "위기의 철학인가 철학의 위기인가"에서 비판했다.[120]

1933년 6월 30일 "새로운 제국의 대학"을 하이델베르크 대학교에서 강연했다. 11월 30일 튀빙겐 나치당 지구 본부와 독일 문화를 위한 투쟁 동맹과 튀빙겐 대학교 학생 조직으로부터 초청받아, 하이데거는 "국가사회주의 국가의 대학"을 튀빙겐 대학교에서 강연했다.[121] 이 강연에서 하이데거는 "나치 혁명"이란 "독일의 현존 전체의 완전한 변혁", "인간의, 학생의, 차세대 젊은 대학교수들의 완전한 재교육"을 의미한다고 하며, "독일인은 역사적 민족이 된다"고 말했다.

1933년 여름 학기의 "철학의 근본 문제" 강의에서 하이데거는 "이 몇 주간"은 역사적 순간이며 "독일 민족이 스스로에게로 돌아가, 자신의 위대한 지도자를 찾아내고 있는 것이다. 이 지도자 아래서, 스스로에게 도달한 민족은, 자신의 국가를 만들어내고, 국가 속에 통합된 민족은, 마침내 국민 국가로 성장해 가고, 이 국민 국가는, 민족의 운명을 맡는다.

1933년 11월, 작센의 나치 교원 동맹 대관구장 아르투어 게프파르트, 베를린 대학교 총장 오이겐 피셔, 라이프치히 대학교 총장 아르투어 골프, 괴팅겐 대학교 총장 프리드리히 노이만, 함부르크 대학교 총장 에버하르트 슈미트와 함께 프라이부르크 대학교 총장 하이데거는 "독일 학자의 정치 집회"에 참가하여, "독일 민족은, 총통으로부터 찬성 투표를 호소받고 있다. 그러나 총통은 민족에게 간청하고 있는 것이 아니다. 총통은 오히려 민족에게 이 이상으로 자유로운 결단의 가장 직접적인 가능성을 주고 있는 것이다. 민족 전체가 자신의 현존을 원하는지, 아니면 이것을 원하지 않는지의 결단이다. 이 민족은, 내일, 자신의 미래 그 자체, 그 이외의 아무것도 아닌 것을 선택하는 것이다"라고 말했다.

1933년 11월의 프라이부르크 학생 잡지에 기고한 "독일 학생"에서 하이데거는 "나치 혁명은 우리 독일의 현존을 완전히 변혁하고 있다"고 쓰고, 끝에 "하일 히틀러!"라고 쓰여 있었다. 11월 25일의 강연 "노동자로서의 독일 학생"에서는 "새로운 독일의 학생은 지금, 노동 봉사에 의해 걸어간다. 나치 돌격대의 생각과 하나이다", "나치 국가는 노동자 국가이다[123]"라고 말했다.

1934년 1월 23일에는 프라이부르크 학생 잡지에 "노동 봉사에 대한 호소"를 기고했다.[126]

2. 5. 2. 후설과의 관계 단절

1917년부터 독일계 유대인 철학자 에드문트 후설은 하이데거의 연구를 적극 지지했으며, 1928년 하이데거가 프라이부르크 대학교 철학과 교수직을 계승하는 데 도움을 주었다.[329] 1933년 4월 6일, 바덴 주의 가우라이터 로베르트 바그너는 프라이부르크 대학교 현직 및 퇴직 교수들을 포함한 모든 유대인 공무원들의 직무를 정지시켰다.[329] 하이데거의 전임 총장은 1933년 4월 14일 후설에게 "강제 휴직"을 공식적으로 통보했다.[329]하이데거는 1933년 4월 22일 프라이부르크 대학교 총장이 되었다. 그 다음 주인 1933년 4월 28일, 국가 차원의 라이히 법이 라이히스코미사르 바그너의 법령을 대체했다. 라이히 법은 후설처럼 기독교로 개종한 사람들도 포함하여 독일 대학교의 유대인 교수들을 해고하도록 규정했다. 따라서 퇴직 교수였던 후설의 학문적 권한 박탈에는 하이데거의 특별한 조치가 개입되지 않았다.

그 무렵 하이데거는 중개인을 통하지 않고서는 후설과의 접촉을 끊었다. 하이데거는 나중에 1930년대 초 후설이 공개적으로 하이데거와 막스 셸러와의 관계를 정리하면서 후설과의 관계가 이미 악화되었다고 주장했다.

하이데거는 1938년 그의 전 멘토의 화장식에 참석하지 않았는데, 나중에 그는 이에 대해 후회를 표명했다. "그의 마지막 병환과 죽음을 맞이하여 후설에게 다시 한번 감사와 존경을 표하지 못한 것은 인간적인 실패이며, 나는 후설 부인에게 보낸 편지에서 사과했습니다." 1941년, 출판사 막스 니마이어의 압력으로 하이데거는 『존재와 시간』에서 후설에게 바친 헌정을 삭제하는 데 동의했지만(전후 판본에서는 복원됨)

하이데거의 후설에 대한 행동은 격렬한 비판을 받았다. 한나 아렌트는 처음에 하이데거의 행동이 후설의 죽음을 재촉했다고 시사하며 하이데거를 "잠재적 살인자"라고 불렀다. 그러나 나중에 그녀는 자신의 비난을 철회했다.[330] [331]

후설의 아들 게르하르트는 1933년 키일 대학교(크리스티안 알브레히트 대학교 키일)에서 정직 처분을 받았고, 1933년 4월 7일 공무원직 재건 제국법(뉘른베르크법)에 따라 면직되었다.[329] 이 법령은 정년퇴직자도 포함하고 있었기에, 이미 1928년에 퇴관했던 에드문트 후설도 하이데거가 총장이 되기 전인 1933년 4월 14일에 정직 처분을 받았다. 후설은 제1차 세계 대전 당시 가족 모두 독일 국민으로서의 신념을 가지고 있었음에도 이러한 조치를 받은 것에 대해 "인생에서 가장 큰 모욕"이라고 말했다.[329] 1935년 제정된 제국 국민법(뉘른베르크법)에 따라 후설은 1936년 교육 권한을 박탈당했고, 프라이부르크 대학교 강의 요강에서도 그의 이름이 삭제되었다.[329]

이와 관련하여 "하이데거가 스승 후설에 대해 대학교와 대학 도서관 출입 금지 조치를 내렸다"는 속설이 있다.

하이데거는 1945년 가을 변명서에서 이 후설에 대한 출입 금지라는 속설은 "매우 비열한 중상입니다. 저는 후설 선생님에 대한 감사와 존경심을 잊은 적이 없습니다. 다만, 철학적 작업에서는 종종 후설과 입장을 달리하게 되었고", 1933년 이전에는 소원해졌다는 것, 후설 사망 당시 하이데거도 병에 걸려 있었지만, 회복 후에도 편지를 쓰지 않은 것은 태만이었다고 말했다. 1933년 5월 후설 집에 도착한 엘프리데 하이데거의 편지에는 후설 부부가 제1차 세계 대전 후 하이데거 집에 호의와 우정을 보여주었던 것을 잊지 않을 것이며, 후설의 아들 게르하르트가 정직 처분을 받은 것에 대해 매우 놀랐고 하급 관청의 일시적인 조치에 불과하기를 바란다고 적혀 있었다.

후고 오토에 따르면, 하이데거는 총장으로서 대학 도서관 출입 금지 조치를 내린 사실이 없고, 출입 금지를 했다는 비난은 잘못된 비난이라고 한다. 후설과 하이데거는 나치 등장 이전에 사이가 나빠졌고, 1923년 7월 14일 하이데거는 야스퍼스에게 보낸 편지에서 후설이 자신을 "독일의 지도자라고 생각하는 것 같다"고 비판했고, 1926년 12월 26일 편지에서는 『존재와 시간』은 후설 비판이기도 하다고 밝혔다. 후설도 1931년 1월 6일 알렉산더 프펜더에게 보낸 편지에서 1928년 하이데거가 학문적 대화를 피했고, 또한 하이데거의 후설 철학에 대한 비판은 오해에 근거한 것이며, 10년간 절친이었지만 이 관계는 끝났다고 말했고, 1933년 5월 4일 편지에서는 인품을 신뢰했던 하이데거에게 "가장 힘든 일을 당했다"고 말했고, 하이데거가 나치당에 입당한 것에 대해 큰 실망을 했다고 만케에게 보낸 편지에서 밝히고 있다.

2. 5. 3. "검은 노트"와 반유대주의

2014년에 출간된 『검은 수첩』(The Black Notebooks)에는 1931년부터 1970년대 초까지 하이데거가 기록한 내용이 담겨 있으며, 여기에는 여러 차례 반유대주의적 감정이 드러나 있다. 이는 하이데거와 나치즘의 관계에 대한 재평가를 불러일으켰다.[10] 하이데거는 "세계 유대교(world Judaism)는 어디에서도 파악할 수 없으며, 영향력을 계속 펼치면서 군사 행동에 개입할 필요가 없지만, 우리는 최고의 국민 중 최고의 피를 희생해야 한다"라고 적었다.[10] "세계 유대교"라는 용어와 개념은 반유대주의 문헌인 『시온 장로 의정서』(The Protocols of the Elders of Zion)에서 처음 제기되었고, 나중에 아돌프 히틀러의 『나의 투쟁』(Mein Kampf)에도 등장했다.[10]하이데거는 유대인들이 '뿌리 없음'을 육화한 존재라고 보고 이들의 '공허한 합리성과 예측가능성' 정신을 맹렬히 비난했다. 또 세계유대주의(Weltjudentum)를 인간성을 말살하는 서구 근대성의 주요 추동요인으로 지목하고 이를 비판적으로 논했다.[442] 그는 "인종의 원칙에 따라 생활함으로써 [유대인들은] 자신들이 공격받는 논리 자체를 증진시켰고, 따라서 독일인들이 자신의 인종 순수성을 증진시키면서 그것을 자신들에게 사용할 때 불평할 권리가 없었다"라고도 적었다.[11]

하이데거는 자신의 스승이자 옛 친구였던 에드문트 후설에 대한 기록에서, 후설의 유대인 유산과 관련된 부분을 언급하며 그의 철학적 한계를 암시했다. 1939년 후설 사망 1년 후, 하이데거는 『검은 수첩』에 다음과 같이 적었다.

> 유대교의 힘이 때때로 증가하는 것은 서구 형이상학, 특히 그 현대적 발전에서 비어 있는 합리성과 계산 능력의 확장을 위한 부착 지점을 제공했고, 이로써 그들은 스스로 ‘정신’ 속에 거처를 마련했지만, 스스로는 감춰진 결정적인 영역을 파악할 수 없었기 때문이다. 미래의 결정과 질문이 더욱 원초적이고 개념적으로 될수록, 이 ‘인종’에게는 더욱 접근할 수 없을 것이다. (따라서 후설이 심리적 설명과 의견의 역사적 계산에 대한 명백한 반대 속에서 현상학적 태도로 나아간 것은 지속적인 중요성을 가질 것이다. 그러나 이 태도는 본질적인 결정의 영역에 결코 도달하지 못한다[…].)

2013년 12월, 비토리오 클로스터만(Vittorio Klostermann) 출판사에서 발행한 하이데거 전집 94-96권에 포함된 "흑색 수첩"의 반유대주의적 내용이 문제가 되었다. 2014년, 필사본 "흑색 수첩"이 수록된 전집 94-96권이 출간되었다.[333][341] 2015년 페터 트라브니는 『하이데거와 세계 유대인 조직의 신화』(Heidegger und der Mythos der Weltjudenschaft)에서 흑색 수첩의 "존재론적 반유대주의"는 하이데거의 철학에 깊숙이 얽혀 있다고 주장했지만, 나치의 반유대주의와는 다르다고 덧붙였다.[341][340]

하이데거의 필사본에는 다음과 같은 내용이 있다.[340] "현재 유대교(유대주의)가 권력 내에서 증대하고 있는 것은 서구 형이상학이, 특히 근대의 발전 과정에서 공허한 합리성과 계산 능력의 확장을 가져왔기 때문이다."[334] "세계 유대교는 독일 이민자들에 의해 부추겨지고 있으며, 어디에나 잡히지 않는다. 세계 유대주의의 권력 확장에는 군사 행위로 교전할 필요가 없는데도, 그러나 우리 국민 최고의 사람들 최고의 피의 희생이 남아 있다."[336]

2. 6. 제2차 세계 대전 이후 (1945-1976)

하이데거는 나치에 협력한 전력이 있다. 1933년 프라이부르크 대학교 총장 취임 당시 학생들에게 나치 참여를 독려했고, 1945년까지 나치 당적을 유지했다.[442] 강의, 연설, 나치 고위층과의 관계, 부인에게 보낸 편지, 그리고 2014년 출간된 그의 비밀일기 <검은 노트>(Schwarze Hefte) 등을 통해 그의 친나치 행적이 확인된다.[442] 그는 합리적인 근대 계몽주의 철학이 초래한 비인간화에 반대하며, 미국 자본주의와 소련 공산주의를 모두 거부하고 대안을 독일 민족정신 부흥을 추구하는 나치즘에서 찾았다.[442] 그는 유대인들이 '뿌리 없음'을 육화한 존재라고 보고 이들의 '공허한 합리성과 예측가능성' 정신을 맹렬히 비난했다.[442]제2차 세계 대전 종전 후, 하이데거는 프랑스 점령군에 의해 탈나치화 청문회에 소환되었다.[23][182] 그는 나치즘의 "추종자"(''Mitläufer'')로 선언되어 1945년부터 1951년까지 강의가 금지되었다.[23] 이 과정에서 그의 제자이자 연인이었던 한나 아렌트는 그를 변호했지만, 카를 야스퍼스는 그에게 불리한 보고서를 제출했다.[181] 하이데거는 카를 야스퍼스에게 도움을 청하려 했지만, 아내가 유대인이었던 야스퍼스는 하이데거가 바움가르텐을 밀고한 것과 동시에 유대인 조수 블록의 영국 망명을 도운 사실 등을 적어, "하이데거의 사고방식은 그 본질적으로 자유를 가지지 못하고, 독재적이며, 의사소통이 불가능한 것"이라는 엄격한 평가를 포함한 보고서를 보냈다.[181] 1945년 가을, 후에 영화 감독이 된 알랭 레네가 하이데거를 방문했다.

1946년 말, 프랑스 군 당국은 하이데거의 나치 협력 때문에 강의와 대학 활동 참여를 금지했다.[443] 1949년 3월, 프랑스 군정국은 하이데거와 나치와의 관계는 "복종하지 않는 동행자""제재에는 해당되지 않는다"라고 최종 결정했다.[192] 이후 1950년-51년 겨울 학기부터 프라이부르크 대학교에서 강의를 재개할 수 있게 되었다.[192] 그는 명예 교수직을 부여받고, 1951년부터 1958년까지 정규 강의를, 1967년까지 초청 강의를 했다.

전후 하이데거는 나치즘과 거리를 두었지만, 나치의 만행을 산업화와 관련된 다른 비인간적인 관행과 동일시하는 경향을 보였다.[190] 예를 들어 1949년 브레멘 강연에서 "농업은 이제 자동화된 식품 산업이 되었고, 본질적으로 가스실과 절멸 수용소에서 시체를 생산하는 것과 같다"고 언급했다.

1967년 하이데거는 수용소 생존자인 유대인 시인 파울 첼란을 만났다.[228] 첼란은 하이데거의 시골 별장을 방문하여 만남에 대한 수수께끼 같은 시를 썼는데, 이는 일부에서 나치 시대 하이데거의 행동에 대해 사과하라는 첼란의 바람으로 해석되기도 한다.[229]

1966년, 하이데거는 독일 주간지 《데어 슈피겔》(Der Spiegel)과의 인터뷰에서 자신의 나치 협력을 변명하려 했다.[222][223] 그는 총장직 수락이 대학의 정치화를 막기 위한 불가피한 선택이었다고 주장했다.[222] 또한 1934년에 나치 당이 용납하지 않는 인물들을 학장직에서 해임하라는 압력을 받고 거부한 후 총장직에서 사퇴했다고 말했다.[222] 그는 1935년 강의에서 "이 운동의 내적 진실과 위대함"을 묘사한 것을 이중언어로 변호했다.[222] 그는 나치 정보원들이 그의 강의를 관찰했을 때 "운동"이 나치즘을 의미한다는 것을 이해했을 것이라고 주장했다.[222]

하이데거는 1976년 5월 26일 프라이부르크에서 사망했다.[1][2] 사망 몇 달 전, 그는 가톨릭 사제이자 프라이부르크 대학교 교수였던 베른하르트 벨테를 만나 자신의 장례식에서 조사를 부탁했다.[409][231] 그의 장례식은 기독교식으로 치러졌고, 메스키르히 묘지에 안장되었다.[232]

3. 철학 사상

초기시절에는 하인리히 리케르트의 가치 철학에 영향을 받기도 하였으나, 일반적으로 그의 철학은 《존재와 시간》을 중심으로 하는 전기 철학과 1930년~35년 사이의 소위 전회 이후의 후기 철학으로 나뉜다. 그의 대표작인 《존재와 시간》은 후설의 현상학, 아리스토텔레스의 존재론, 딜타이의 생의 철학 등의 영향하에 독자적인 철학을 개척하여 현존재의 존재 의미를 탐구하는 실존론적 철학을 수립하였다. 하이데거의 전기 철학은 방법론적으로는 해석학적 현상학이며 그 대상으로 보자면 현존재, 즉 인간 실존에 대한 존재론이다.

한편 현존재로부터 존재 자체로 핵심적 주제가 옮겨간 후기 철학은 역사적으로 존재 자체가 인간 현존재에게 어떻게 스스로를 현시하는가를 다루고 있다. 그에 따르면 플라톤 이래의 역사는 존재망각으로 점철되었으며 특히 오늘날과 같은 기술시대는 존재망각이 극단에 이른 시기라고 한다. 하이데거는 서양 철학이 플라톤 이후로 "어떠하다(성질)”라는 뜻을 "존재"라는 개념을 써서 접근하려고 했지, 존재 자체에 대해서는 묻지 않았다고 주장한다. 즉, 존재에 대한 모든 연구가 특정한 성질에만 국한되어있고, 존재 자체를 어떤 성질이 있는 형질로 취급했다. 하이데거는 "존재를 이미 상정하는 전제"를 분석하는 것이 어떤 대상을 탐구하는 데 우선적이라고 주장했다. 그러나 철학자와 과학자가 더 기본적이고 이론에 앞서는 존재를 무시했기 때문에 그들의 이론을 보편적으로 주장하는 것이 잘못 되었으며, 우리가 존재와 인간 존재를 그릇되게 인정하였다. 이러한 뿌리깊은 몰이해를 피하기 위하여, 하이데거는 철학의 역사를 하나 하나 되짚어 보면서 철학적인 질문을 새로운 방식으로 제기해야 한다고 믿었다. 후기의 주요 저작으로는 《철학에의 기여》, 《기술에 대한 논구》 등이 있다.

프리드리히 니체와 프리드리히 횔덜린은 모두 하이데거에게 중요한 영향을 미쳤으며, 그의 많은 강의 과정이 특히 1930년대와 1940년대에 이들 중 한 명에게 집중되었다. 니체에 관한 강의는 니체의 출판된 작품이 아닌, ''권력에의 의지''라는 제목으로 사후에 출판된 단편들에 초점을 맞추었다. 하이데거는 ''권력에의 의지''를 서구 형이상학의 정점으로 해석하며, 강의는 두 사상가 간의 일종의 대화이다.

마이클 앨런 길레스피는 하이데거의 "운명"에 대한 이론적 수용이 마르크스주의의 천년왕국론과 많은 공통점을 가지고 있다고 말한다. 그러나 마르크스주의자들은 하이데거의 "이론적 수용이 실질적인 정치 활동과 대립되며 파시즘을 암시한다"고 믿는다. 그러나 길레스피는 하이데거로부터 오는 "진정한 위험"은 침묵주의가 아니라 광신주의라고 말한다. 현대성은 인류를 "심오한 허무주의의 위기에 처한" 새로운 목표를 향해 던져 놓았는데, 그것은 "너무나 낯설어서 그것을 이해하기 위해 새로운 전통을 건설해야 한다."

길레스피는 하이데거의 저술에서 인류가 "과학자, 노동자, 짐승"으로 퇴보할 수 있다고 추론한다. 길레스피에 따르면, 하이데거는 이러한 심연을 서구 역사상 가장 위대한 사건으로 간주했는데, 그 이유는 그것이 인류가 전소크라테스 철학자들보다 더 심오하고 원초적으로 존재를 이해할 수 있게 해줄 수 있기 때문이다.

프리드리히 횔덜린의 시는 하이데거 후기 작품과 사상의 중심 초점이 되었다. 하이데거는 횔덜린에게 존재의 역사와 독일의 역사 내에서 독특한 위치를 부여하며, 그의 사상이 아직 독일이나 서구에서 더 일반적으로 "들리지 않은" 선구자로 여긴다. 1930년대 이후 하이데거의 많은 작품에는 횔덜린 시의 구절에 대한 명상이 포함되어 있으며, 여러 강좌는 단일 시의 해석에 전념한다. 예를 들어, ''횔덜린의 찬가 "이스터"''가 있다.

하이데거의 철학 발전 단계에 대해서는 1919년에 "초기 하이데거(the early Heidegger)"가 형성되었고, 그 이전은 "젊은 하이데거(the young Heidegger)"와 구분하는 견해도 있다.

하이데거는 1966년 르 토르 세미나르에서 자신의 존재론은 『존재와 시간』에서 존재의 의미에 대한 질문, 다음으로 존재의 진리에 대한 질문, 마지막으로 존재의 장소에 대한 질문으로 전개되었다면서, "의미-진리-장소"의 세 가지 발걸음이 있었다고 말했다. 오토 페게러는 이를 근거로 『존재와 시간』을 "존재의 의미에 대한 질문", 『존재와 시간』부터 『철학에 대한 기여』까지를 "역사로서의 진리에 대한 질문", 『철학에 대한 기여』이후를 "장소 이전에 존재하는 것으로서의 장소에 대한 질문"으로 구분한다.

전기의 대표적인 저서는 『존재와 시간』(1927)이다. 중기에는 『형이상학 입문(강의)』『철학에 대한 기여(각서)』가 있다. 후기에는 『「휴머니즘」에 관한 서간』『니체』『기술에 대한 질문』『방하』가 있다. 이하, 핵심 개념에 따라, 적절한 저서에 따라 설명한다.

== 존재론 ==

하이데거는 그의 주저 『존재와 시간』에서 인간이 존재의 의미에 대한 질문을 제기할 수 있는 존재라는 점, 즉 인간의 존재 방식에 대한 분석을 통해 존재론적 탐구를 추구한다.[5] 이를 위해 하이데거는 현존재(Da-sein)라는 용어를 사용하는데, 이는 "거기에 있음"이라는 활동을 통해 "살아있는 존재"를 나타내는 말이다.

하이데거는 현존재를 통일적인 현상으로 이해하며, "세계-안에-있음(being-in-the-world)"으로 특징짓는다. 여기서 '안에'는 객관적, 물리적 둘러싸임이 아니라 관여나 참여를 의미하며, 세계에 "거주"하거나 "머무르는" 방식을 뜻한다. 하이데거는 "무언가와 관련을 맺는 것, 무언가를 생산하는 것, 무언가에 주의를 기울이고 돌보는 것, 무언가를 이용하는 것" 등을 예로 든다.

하이데거에게 '세계'는 물리적 대상의 우주가 아니라, 우리의 가능성에 대한 감각에 따라 이해되는 것이다. 사물은 사람들의 계획, 즉 그것을 사용할 수 있는 목적에 따라 나타난다. 예를 들어, 저녁 식사를 위해 포크를 집을 때, 비반사적으로 '먹기 위해' 참여하는 것이다. 하이데거는 이러한 실질적으로 순서대로 정렬된 참조 관계의 구조를 '세계의 세계성(worldhood of the world)'이라고 부른다.

하이데거는 존재 방식을 "손에 닿는 것(ready-to-hand)"과 "눈앞에 있는 것(present-at-hand)"으로 구분한다. 포크가 부러지는 등의 상황에서, 포크는 "눈앞에 있는 것"이 되어 초점의식의 대상이 된다.

하이데거는 세계-안에-있음의 세 가지 주요 구조적 특징으로 이해, 분위기, 담론을 제시하고, 이를 "실존적(existentiales)" 또는 "실존적들(existentialia)" (''Existenzialien'')이라고 부른다.

- '''이해'''는 "누군가가 되는, 일을 하는, 세상을 돌아다니는 우리의 기본적인 능력"이다.

- '''분위기(Attunement)'''는 "우리가 세상에 던져지는 방식"이다.

- '''담론(Discourse)''' (때로는: ''말'' 또는 ''이야기'' [독일어:''Rede''])은 "세계를 인식 가능하고 전달 가능한 의미 패턴으로 명료하게 하는 것"이다.

하이데거는 이 세 가지 실존적 특징을 "관심(care)"이라는 복합 구조로 통합한다. "자신보다 앞선-존재-이미-안에-(세계)-있음-으로서-가운데-있음(entities encountered within-the-world)."

하이데거에 따르면, 다자인(Dasein)은 “다른 이들과 함께 있음”(Mitsein)이며, “자기 자신됨”(Selbstsein)과 마찬가지로 원초적인 것이다. 하이데거는 “다스 만”(das Man)이라는 용어를 사용하는데, 이는 “그들”(the they) 또는 “그것”(the one)으로 번역되며, “‘다른 사람들’이라고 할 때 우리는 나를 제외한 모든 사람을 의미하는 것이 아니다… 오히려 그들은 대부분 자신과 구별하지 않는 사람들, 즉 자신이 속해 있는 사람들이다.”

하이데거는 진정성에 대한 설명으로 존재의 의미를 밝히는 프로젝트를 이어간다. ''Eigentlichkeit''(진정성)는 "자기 소유" 또는 "자기 자신됨"으로 번역될 수도 있다. 진정성은 존재에 대한 책임을 지는 문제, 즉 사람들이 자신의 궁극적인 계획과 관련하여 취하는 태도이다.

다자인이 "타자"로서의 "타락한" 상태에서 자기 자신과의 진정한 관계를 달성할 수 있는 세 가지 방법은 불안, "자기 자신만의" 죽음에 대한 잠재력과의 직접적인 대면, "양심의 부름"을 경험하는 것이다.

하이데거는 인간 실존에 있어 가장 근본적인 것은 '''세계-내-존재(In-der-Welt-sein)'''라고 주장했다. 인간 또는 '''현존재(Da-sein)'''는 세계 속에서 활동하는 구체적인 존재라는 것이다. 그는 데카르트 이후 거의 모든 철학자가 의존하는 “주관 ― 객관” 구별을 거부했으며, “인간” 대신 “현존재(Da-sein)”를 사용했다.

존재자가 특정한 맥락에서 사용될 수 있기 때문에 우리에게 의미를 갖는 것이며, 이 맥락은 사회적 규범에 의해 정의된다. 그러나 이러한 규범은 우연적이고 불확정적인 것이다. 이러한 우연성은 ‘불안’이라는 근원적인 현상에 의해 드러난다. 불안 속에서 모든 규범이 던져지고, 사물은 본래의 무의미함 속에서, 특히 아무것도 아닌 것으로 드러난다.

하이데거는 이론적인 견해가 인공적인 것이며, 관계를 맺지 않은 채 사물을 보는 것으로부터 비롯되는 “평준화”(Nivellierung)된 것이라고 한다. 이러한 태도는 vorhanden(안목적(眼前的), 사물존재적(事物存在的), 객관적, 이미 손안에 있는)이라고 불리며, 상호작용의 보다 근원적인 방식인 zuhanden(용구적(用具的), 도구적(道具的), 손이 닿는 곳에 있는) 태도에 기생적인 결여 상태로 여겨진다.

현존재의 세 번째 양태로서 「공동존재」(mitsein)가 있으며, 이것이 현존재의 본질이 된다. 타자는 고립된 단일 주체인 「나」를 제외한 모든 사람들이 아니라, 대개 사람이 자신과 구별하지 않는(함께 있는) 사람들을 의미한다.

“공동 존재”에는 바람직하지 못한 측면도 있으며, 하이데거는 “세간”이라는 말로 이를 언급한다. “세간에서는 ~라고 한다”라고 할 때, 일반화하여 단정하거나 모든 맥락을 무시하고 그냥 넘기려는 경향이 있다는 것이다.[265]

현존재는 “나이다”라는 방식으로 존재하는 동시에, “타자와 함께 나이다”라는 형태로도 존재한다. 하이데거에 따르면, 현실의 공공 환경에서 교통기관 등의 공공 수단을 이용하거나 신문 등의 정보 서비스를 이용할 때, 어떤 한 명의 타자는 옆에 있는 또 다른 타자와 전혀 다를 바가 없다. 자기의 현존재가 ‘타자들’의 모습에 완전히 녹아드는 것이다. 현존재는 타자들 속에 몰입하지만, 그들은 특정한 누구도 아니고 ‘'''다스 만(Das Man)''''으로서, 몰개성적이고 얼굴 없는 집단이다.

하이데거는 “'''그들'''”의 진정한 독재성이 발휘된다고 말한다. 하이데거는 카를 야스퍼스의 저작에 심취하고 있었으며, 그의 주요 저서 『현대의 정신적 상황』은 기계 시대에 돌입한 현대 문명에서의 “정신의 삶”과 “인간을 예속시키는 여러 힘”의 투쟁을 그린다.

“인간을 예속시키는 여러 힘”이란 현대와 현대 문화가 지닌 다양한 힘으로, 산업의 끊임없는 기계화, 제품의 표준화, 대도시, 새로운 문화, 상업화된 오락, 대규모 스포츠 경기, 영화, 라디오, 통속 저널리즘, “여론” 조작 등을 말한다.

하이데거가 말하는 ‘그들’은 단순한 “대중”과 다르며, 현존재를 “개인”과 단순히 동일시할 수 없다. 하이데거는 ‘'''공공성''’(Öffentlichkeit)은 얼굴 없는 “세상”과 동일시되는 것이며, 자신의 존재 방식을 버리는 것이라고 한다. 그리고 ‘'''평균성''’(durchschnittlichkeit)을 비난한다.

현존재는 일상생활에서 ''''타락''''(Verfallenheit)한 상황에 있다. '타락'은 현존재에게 있어 기본적인 존재 방식 중 하나이다.

{{Quotation|

:(1) ''''세간의 말''''(Gerede)

:(2) ''''호기심''''(Neugier)

:(3) ''''유혹''''(Versuchung)

:(4) ''''진정''''(Beruhigung)

:(5) ''''소외''''(Entfremdung)

}}

현존재는 『피투성 (Geworfenheit)』, 즉 통제할 수 없는 세계 속에 있다는 것을 의미하며, “절망의 구렁텅이에 던져진다”는 것과 같다. 그럼에도 불구하고 현존재는 행동하고, 선택하고, 책임을 질 여지가 남아 있다.

현존재는 피투성과 가능성의 모호한 투쟁에 제약되어 존재하게 된다. 현존재는 “가장 밑바닥까지 던져진 가능성”이다. 하이데거는 이것들을 통합된 것으로 보고, 통합 개념으로서 ‘'''염려(Sorge)''''를 제시한다.

하이데거는 시간 개념을 크게 변형시켰다. 1920년대 무렵에는 이미 데카르트식 근대적 시간론을 재검토하는 움직임이 나타나고 있었다. 하이데거는 생기론 철학자 앙리 베르그송(Henri Bergson)에 대한 考察을 하고 있다. 베르그송은 『시간과 자유』(1889)에서 과학적 지식과 인간의 경험성을 구분했다.

베르그송에 따르면 “지속”은 측정을 거부하며, 일정한 규칙이나 기준도 없는 것으로 여겨진다. 후설은 베르그송의 시간 주장을 한 걸음 더 나아가 考察했다. 후설은 인간의 의식 속에 시간이 “어떤 모습으로 나타나는가”를 알고자 했다.

하이데거는 또한 모차르트의 편지를 인용하고 있다. 이러한 영향을 받은 하이데거는 1927년에, 현존재는 시간 속에 존재한다는 설을 전개했다. 현존재의 “시야”가 시간으로 되고, 시간은 “관심”의 구조에 통합된다. 하이데거는 시간을 수량화할 수 있는 기하학적인 선형 시간으로 나타나는 것이 아니라고 했다.

하이데거는 1919년 강의 「철학의 사명에 관하여」에서 삶의 직접적인 경험을 “환세계적 경험(Umwelterlebnis)”으로 고찰했다.[267][268] 1919-20년 강의 「현상학의 근본 문제」에서는 환세계, 공세계(Mitwelt), 자기세계(Selbstwelt)의 세 가지 세계 구조를 논했다.[269][270]

1929-1930년 겨울 학기 「형이상학의 근본 개념: 세계-유한성-고독」 강의[109]에서 하이데거는 “세계란 무엇인가”라는 질문에 대해, 세 가지 명제를 제시했다.[271][272] 먼저 동물과 인간의 구별에 앞서 물질과 생명의 구별에 대한 고찰을 시작하고, 생물의 본질을 유기체로 본다.[273][274] 하이데거는 발생학자 빌헬름 루의 연구를 가지고, 유기체란 “여러 기관을 가진 것”이며, “기관(Organ)”은 그리스어 organon(도구)을 어원으로 하는 것으로, 유기체는 복잡한 도구라고도 할 수 있지만, 그렇다면 유기체와 기계의 차이는 무엇인가를 묻는다.[275][274]

하이데거는 야코프 폰 우크스퀼의 환세계 개념에 대해 언급하고 있다.[279][274] 고바야시 무츠의 해설에 따르면, 하이데거가 말하는 “억제 해제”는 우크스퀼의 “지각 표식에 의한 촉발”이며, “억제 해제의 고리”는 우크스퀼의 “기능 환”에 대응하고 있으며, 동물이 억제 해제의 고리=기능 환에 적합한 상태를 하이데거는 “몽롱성”이라고 한다.[274]

하이데거에 따르면, 동물은 인간이 세계를 이해하는 가능성으로서의 개명성을 박탈당하고, 환세계의 대상에 대한 충동에 포로로 잡혀 있다.[274] 하이데거는 다윈의 “적응” 개념에서는 유기체와 환경이 사물 존재적인 것(Vorhandenes)에 머물러 있다고 비판하고 있다.[274] 하이데거는 세계 형성적인 인간은 동물처럼 행동하는 것이 아니라, 존재자에 대한 태도를 취하고, 자신을 존재자 전체의 연관 속에서 관련시키는 것이며, 인간에게 있어서의 세계란 “전체에서 존재자로서의 존재자의 개성”을 의미한다고 고찰했다.[280][281]

자크 데리다는 현존재가 아닌 동물은 사물적 존재도 도구적 존재도 아니며, 따라서 실존 범주에 의해 동물에 대해 말할 수 없다고 비판하고,[282] 고바야시 무츠도 적어도 이 단계에서는 “인간 중심주의”를 벗어나지 못했다고 비판하고 있다.[274]

== 현상학과 해석학 ==

마르틴 하이데거는 하인리히 리케르트의 가치 철학에 영향을 받기도 했지만, 그의 철학은 《존재와 시간》을 중심으로 전기와 후기로 나뉜다. 전기 철학은 후설의 현상학, 아리스토텔레스의 존재론, 딜타이의 생의 철학의 영향을 받아 독자적인 철학을 개척하여 현존재의 존재 의미를 탐구하는 실존론적 철학을 수립하였다. 하이데거의 전기 철학은 방법론적으로 해석학적 현상학이며, 그 대상은 현존재, 즉 인간 실존에 대한 존재론이다.

하이데거는 현상학적 방법을 취했다. 그는 후설과 마찬가지로 지향성의 현상을 고찰하는 것에서 시작했다. 현상학적 방법은 데카르트적인 실체인 “나” ― 순수한 사유자로서의 “나” ― 의 부정을 필요로 한다. 데카르트가 “나는 생각한다”만은 의심할 수 없는 것이라고 했을 때, 생각하는 “나”의 존재양식은 무규정한 채로 방치되었다고 하이데거는 말한다. 1925년 강의 “시간 개념의 역사에 대한 서설”에서 하이데거는 현상학이 존재 자체에 대한 질문, 지향적인 것의 존재에 대한 질문을 묻지 않았다고 비판하면서도[246][247], 현상학이 철학 탐구의 가능성을 발견한 것은 위대하며, 그것을 철저히 하였다고 말한다.[248]

총체적인 존재 이해는 현존재 고유의 존재에 관한 잠재적인 지식을 설명함으로써만 도달할 수 있다. 그러므로 철학은 해석이라는 형태를 취한다. 이것이 『존재와 시간』에서 하이데거의 방법이 종종 해석학적 현상학이라고 불리는 이유이다. 『존재와 시간』은 미완으로 끝났지만, 그 야심 찬 기도는 후의 저작에서 다른 방법으로 하면서도 집요하게 추구된다.

게오르크 미쉬(Georg Misch)는 1930년 저서 『생의 철학과 현상학: 딜타이 방향의 하이데거 및 후설과의 대결[295]』에서 딜타이, 후설, 하이데거에 대한 비판적 분석을 수행했다. 그는 하이데거가 「존재와 시간」에서 "모든 학문적인 진지한 생의 철학 ― 이 용어는 식물의 식물학과 같은 것인데 ― 의 정확히 이해된 경향 안에는, 드러나지 않고 현존재의 존재 이해 내용을 겨냥하는 경향이 숨어 있다"고 언급한 것[296]에 대해, "생이 자신에게 있어 철학의 '출발점'이라는 딜타이의 세심한 규정에 의하면, <생의 철학은 식물의 식물학과 같은 것을 말하고 있다>는 하이데거의 그 역설적인 명언과는 대조적으로, 인간의 생이 또한 철학의 독점적인 대상이라는 것이 자명하다는 것에 대해서는, 아직 아무것도 확정되지 않았다"고 반론하고 있다.[297][298]

한편 현존재로부터 존재 자체로 핵심적 주제가 옮겨간 후기 철학은 역사적으로 존재 자체가 인간 현존재에게 어떻게 스스로를 현시하는가를 다루고 있다. 하이데거는 플라톤 이후의 서양 철학이 존재 자체에 대해서는 묻지 않았다고 주장한다. 즉, 존재에 대한 모든 연구가 특정한 성질에만 국한되어있고, 존재 자체를 어떤 성질이 있는 형질로 취급했다는 것이다. 하이데거는 "존재를 이미 상정하는 전제"를 분석하는 것이 어떤 대상을 탐구하는 데 우선적이라고 주장했다.

초기 프라이부르크 시기 강의가 간행됨에 따라, “형식적 고시(die formale Anzeige)”의 개념성이 주목받고 있다.[239] 하이데거는 초기 강의에서 “현상학적 해명에 있어서 주도적인 어떤 의미에서 방법적인 사용을 우리는 형식적인 고시라고 부른다."라고 말했다.[240] 또한 “이 형식적으로 고시적인 질문의 수행에 있어서는, ‘자아’ 또는 ‘자기’에 관하여 어떤 식으로든 이론적으로 형성되고 어떤 철학적 입장으로부터 계승된 이론적으로 개념적인 선입견이나 규정은 활동해서는 안 된다.”라고 말하고 있다.[241][242] 1929/30년의 강의에서는 “모든 철학적 개념은 형식적으로 고시하는 것이며, 철학적 개념이 그렇게 받아들여질 때에만 개념 파악의 진정한 가능성을 준다”고 말하고 있다.[243][244] 하이데거는 가다머 등 학생들에게 형식적 고시의 의미는 “충분히 음미하는 것과 실행에 옮기는 것이다”라고 설명했다.[245]

== 실존주의 ==

하이데거의 대표작인 《존재와 시간》은 후설의 현상학, 아리스토텔레스의 존재론, 딜타이의 생의 철학 등의 영향하에 독자적인 철학을 개척하여 현존재의 존재 의미를 탐구하는 실존론적 철학을 수립하였다. 하이데거의 전기 철학은 방법론적으로는 해석학적 현상학이며 그 대상으로 보자면 현존재, 즉 인간 실존에 대한 존재론이다.

현존재로부터 존재 자체로 핵심적 주제가 옮겨간 후기 철학은 역사적으로 존재 자체가 인간 현존재에게 어떻게 스스로를 현시하는가를 다루고 있다. 그에 따르면 플라톤 이래의 역사는 존재망각으로 점철되었으며 특히 오늘날과 같은 기술시대는 존재망각이 극단에 이른 시기라고 한다. 하이데거는 서양 철학이 플라톤 이후로 "어떠하다(성질)”라는 뜻을 "존재"라는 개념을 써서 접근하려고 했지, 존재 자체에 대해서는 묻지 않았다고 주장한다. 즉, 존재에 대한 모든 연구가 특정한 성질에만 국한되어있고, 존재 자체를 어떤 성질이 있는 형질로 취급했다. 하이데거는 "존재를 이미 상정하는 전제"를 분석하는 것이 어떤 대상을 탐구하는 데 우선적이라고 주장했다. 그러나 철학자와 과학자가 더 기본적이고 이론에 앞서는 존재를 무시했기 때문에 그들의 이론을 보편적으로 주장하는 것이 잘못 되었으며, 우리가 존재와 인간 존재를 그릇되게 인정하였다. 이러한 뿌리깊은 몰이해를 피하기 위하여, 하이데거는 철학의 역사를 하나 하나 되짚어 보면서 철학적인 질문을 새로운 방식으로 제기해야 한다고 믿었다. 후기의 주요 저작으로는 《철학에의 기여》, 《기술에 대한 논구》 등이 있다.

== 언어와 시 ==

하이데거는 전회(轉回) 이후 언어가 다자인(Dasein)의 이해가 일어나는 기본적인 매개변수를 설정한다고 보았다. "언어는 존재의 집이다"라는 선언은 이러한 맥락에서 나온 것이다. 그는 현대 기술 시대에 도구적 이성의 언어가 세계의 의미를 평평하게 만든다고 비판하며, 구원을 위해 시(詩)로 향했다.

하이데거는 언어가 단순한 의사소통 수단이라는 개념을 거부했다.[6] 그는 이러한 해석이 기술 시대를 뒷받침하며, 디지털 사고 과정이 존재하는 것의 범위를 구성하고 전달하는 데만 언어를 사용하게 만든다고 보았다.[6] 이러한 사고방식은 인간을 언어와 불화하게 만들고, 모든 존재의 중심에 놓이게 한다.[6] 하이데거는 인간이 언어를 마음대로 사용할 수 있다고 믿는다면 언어의 핵심 원리를 놓치게 된다고 경고하며, "말하는 것은 언어이지, 인간이 아니다"라고 주장했다.[7] 인간은 언어의 '참여자'일 뿐이며, 언어가 전달하는 것에 대해서만 '행위'할 수 있다는 것이다.[7]

하이데거는 언어 현상을 언어 자체 이외의 어떤 것과 관련지어 설명하는 것을 거부했다.[8] "언어가 말한다"라는 표현은 동어반복이지만, 그는 이를 통해 언어를 다른 어떤 것으로 정당화해야 할 필요성을 피하고자 했다.[8] 하이데거에 따르면 언어는 우리가 너무 가까이 있어 이해하기 어렵기 때문에, 우리는 언급되지 않는 것에 대해 이야기해야 한다.[8]

하이데거는 자신의 활동을 "철학"이 아닌 "사색"으로 구분하고, 이를 통해 소크라테스 이전 철학, 신비주의, 동양 사상을 거쳐 "미술"과 "시"에 주목했다. 1935년부터 1936년까지의 강의에서 나타난 그의 미술론은, 표현주의, 다다이즘, 구성주의, 신객관주의, 브레히트식 즉물주의 예술가들이 기존 예술 가치관에 의문을 제기하던 시대적 배경 속에서 형성되었다. 나치의 선전상 요제프 괴벨스와 제국문화원은 미술 분야를 "조화"시키려 했으나, 모더니즘 예술은 나치 당원 일부에게 허용되기도 했다. 4년간의 논쟁 끝에 1937년 퇴폐예술전이 개최되어 모더니스트 등의 작품이 배제되었고, 괴벨스는 당국에 타협하게 되었다. 이러한 상황에서 하이데거는 "미술에는 특히 매력적인 종류의 개시(開示)가 가능하다"고 주장하며 "열린 장소, 빈터(Lichtung)" 개념을 수정했다.

하이데거는 세계를 인간 행위와 관계의 장, 즉 인간 역사의 장으로 보았다. 반면 "대지(大地)"는 흙, 바위, 식물, 동물 등의 영역으로, 인간의 역사나 관계와 무관하게 일어나는 사건들의 영역이다. 그는 자연이라는 용어 대신 더 근원적인 "대지"라는 용어를 사용함으로써 기존 사고방식에서 벗어나려 했다. 세계와 대지는 “알레테이아(ἀλήθεια)”의 작용 속에서 대립하는데, 세계는 열려 있는 경향이 있고, 대지는 닫혀 있는 경향이 있다. 하이데거는 빈센트 반 고흐의 1886년

3. 1. 존재론

하이데거는 그의 주저 『존재와 시간』에서 인간이 존재의 의미에 대한 질문을 제기할 수 있는 존재라는 점, 즉 인간의 존재 방식에 대한 분석을 통해 존재론적 탐구를 추구한다.[5] 이를 위해 하이데거는 현존재(Da-sein)라는 용어를 사용하는데, 이는 "거기에 있음"이라는 활동을 통해 "살아있는 존재"를 나타내는 말이다.하이데거는 현존재를 통일적인 현상으로 이해하며, "세계-안에-있음(being-in-the-world)"으로 특징짓는다. 여기서 '안에'는 객관적, 물리적 둘러싸임이 아니라 관여나 참여를 의미하며, 세계에 "거주"하거나 "머무르는" 방식을 뜻한다. 하이데거는 "무언가와 관련을 맺는 것, 무언가를 생산하는 것, 무언가에 주의를 기울이고 돌보는 것, 무언가를 이용하는 것" 등을 예로 든다.

하이데거에게 '세계'는 물리적 대상의 우주가 아니라, 우리의 가능성에 대한 감각에 따라 이해되는 것이다. 사물은 사람들의 계획, 즉 그것을 사용할 수 있는 목적에 따라 나타난다. 예를 들어, 저녁 식사를 위해 포크를 집을 때, 비반사적으로 '먹기 위해' 참여하는 것이다. 하이데거는 이러한 실질적으로 순서대로 정렬된 참조 관계의 구조를 '세계의 세계성(worldhood of the world)'이라고 부른다.

하이데거는 존재 방식을 "손에 닿는 것(ready-to-hand)"과 "눈앞에 있는 것(present-at-hand)"으로 구분한다. 포크가 부러지는 등의 상황에서, 포크는 "눈앞에 있는 것"이 되어 초점의식의 대상이 된다.

하이데거는 세계-안에-있음의 세 가지 주요 구조적 특징으로 이해, 분위기, 담론을 제시하고, 이를 "실존적(existentiales)" 또는 "실존적들(existentialia)" (''Existenzialien'')이라고 부른다.

- '''이해'''는 "누군가가 되는, 일을 하는, 세상을 돌아다니는 우리의 기본적인 능력"이다.

- '''분위기(Attunement)'''는 "우리가 세상에 던져지는 방식"이다.

- '''담론(Discourse)''' (때로는: ''말'' 또는 ''이야기'' [독일어:''Rede''])은 "세계를 인식 가능하고 전달 가능한 의미 패턴으로 명료하게 하는 것"이다.

하이데거는 이 세 가지 실존적 특징을 "관심(care)"이라는 복합 구조로 통합한다. "자신보다 앞선-존재-이미-안에-(세계)-있음-으로서-가운데-있음(entities encountered within-the-world)."

하이데거에 따르면, 다자인(Dasein)은 “다른 이들과 함께 있음”(Mitsein)이며, “자기 자신됨”(Selbstsein)과 마찬가지로 원초적인 것이다. 하이데거는 “다스 만”(das Man)이라는 용어를 사용하는데, 이는 “그들”(the they) 또는 “그것”(the one)으로 번역되며, “‘다른 사람들’이라고 할 때 우리는 나를 제외한 모든 사람을 의미하는 것이 아니다… 오히려 그들은 대부분 자신과 구별하지 않는 사람들, 즉 자신이 속해 있는 사람들이다.”

하이데거는 진정성에 대한 설명으로 존재의 의미를 밝히는 프로젝트를 이어간다. ''Eigentlichkeit''(진정성)는 "자기 소유" 또는 "자기 자신됨"으로 번역될 수도 있다. 진정성은 존재에 대한 책임을 지는 문제, 즉 사람들이 자신의 궁극적인 계획과 관련하여 취하는 태도이다.

다자인이 "타자"로서의 "타락한" 상태에서 자기 자신과의 진정한 관계를 달성할 수 있는 세 가지 방법은 불안, "자기 자신만의" 죽음에 대한 잠재력과의 직접적인 대면, "양심의 부름"을 경험하는 것이다.

하이데거는 인간 실존에 있어 가장 근본적인 것은 '''세계-내-존재(In-der-Welt-sein)'''라고 주장했다. 인간 또는 '''현존재(Da-sein)'''는 세계 속에서 활동하는 구체적인 존재라는 것이다. 그는 데카르트 이후 거의 모든 철학자가 의존하는 “주관 ― 객관” 구별을 거부했으며, “인간” 대신 “현존재(Da-sein)”를 사용했다.

존재자가 특정한 맥락에서 사용될 수 있기 때문에 우리에게 의미를 갖는 것이며, 이 맥락은 사회적 규범에 의해 정의된다. 그러나 이러한 규범은 우연적이고 불확정적인 것이다. 이러한 우연성은 ‘불안’이라는 근원적인 현상에 의해 드러난다. 불안 속에서 모든 규범이 던져지고, 사물은 본래의 무의미함 속에서, 특히 아무것도 아닌 것으로 드러난다.

하이데거는 이론적인 견해가 인공적인 것이며, 관계를 맺지 않은 채 사물을 보는 것으로부터 비롯되는 “평준화”(Nivellierung)된 것이라고 한다. 이러한 태도는 vorhanden(안목적(眼前的), 사물존재적(事物存在的), 객관적, 이미 손안에 있는)이라고 불리며, 상호작용의 보다 근원적인 방식인 zuhanden(용구적(用具的), 도구적(道具的), 손이 닿는 곳에 있는) 태도에 기생적인 결여 상태로 여겨진다.

현존재의 세 번째 양태로서 「공동존재」(mitsein)가 있으며, 이것이 현존재의 본질이 된다. 타자는 고립된 단일 주체인 「나」를 제외한 모든 사람들이 아니라, 대개 사람이 자신과 구별하지 않는(함께 있는) 사람들을 의미한다.

“공동 존재”에는 바람직하지 못한 측면도 있으며, 하이데거는 “세간”이라는 말로 이를 언급한다. “세간에서는 ~라고 한다”라고 할 때, 일반화하여 단정하거나 모든 맥락을 무시하고 그냥 넘기려는 경향이 있다는 것이다.[265]

현존재는 “나이다”라는 방식으로 존재하는 동시에, “타자와 함께 나이다”라는 형태로도 존재한다. 하이데거에 따르면, 현실의 공공 환경에서 교통기관 등의 공공 수단을 이용하거나 신문 등의 정보 서비스를 이용할 때, 어떤 한 명의 타자는 옆에 있는 또 다른 타자와 전혀 다를 바가 없다. 자기의 현존재가 ‘타자들’의 모습에 완전히 녹아드는 것이다. 현존재는 타자들 속에 몰입하지만, 그들은 특정한 누구도 아니고 ‘'''다스 만(Das Man)''''으로서, 몰개성적이고 얼굴 없는 집단이다.

하이데거는 “'''그들'''”의 진정한 독재성이 발휘된다고 말한다. 하이데거는 카를 야스퍼스의 저작에 심취하고 있었으며, 그의 주요 저서 『현대의 정신적 상황』은 기계 시대에 돌입한 현대 문명에서의 “정신의 삶”과 “인간을 예속시키는 여러 힘”의 투쟁을 그린다.

“인간을 예속시키는 여러 힘”이란 현대와 현대 문화가 지닌 다양한 힘으로, 산업의 끊임없는 기계화, 제품의 표준화, 대도시, 새로운 문화, 상업화된 오락, 대규모 스포츠 경기, 영화, 라디오, 통속 저널리즘, “여론” 조작 등을 말한다.

하이데거가 말하는 ‘그들’은 단순한 “대중”과 다르며, 현존재를 “개인”과 단순히 동일시할 수 없다. 하이데거는 ‘'''공공성''’(Öffentlichkeit)은 얼굴 없는 “세상”과 동일시되는 것이며, 자신의 존재 방식을 버리는 것이라고 한다. 그리고 ‘'''평균성''’(durchschnittlichkeit)을 비난한다.

현존재는 일상생활에서 ''''타락''''(Verfallenheit)한 상황에 있다. '타락'은 현존재에게 있어 기본적인 존재 방식 중 하나이다.

{{Quotation|

:(1) ''''세간의 말''''(Gerede)

:(2) ''''호기심''''(Neugier)

:(3) ''''유혹''''(Versuchung)

:(4) ''''진정''''(Beruhigung)

:(5) ''''소외''''(Entfremdung)

}}

현존재는 『피투성 (Geworfenheit)』, 즉 통제할 수 없는 세계 속에 있다는 것을 의미하며, “절망의 구렁텅이에 던져진다”는 것과 같다. 그럼에도 불구하고 현존재는 행동하고, 선택하고, 책임을 질 여지가 남아 있다.

현존재는 피투성과 가능성의 모호한 투쟁에 제약되어 존재하게 된다. 현존재는 “가장 밑바닥까지 던져진 가능성”이다. 하이데거는 이것들을 통합된 것으로 보고, 통합 개념으로서 ‘'''염려(Sorge)''''를 제시한다.

하이데거는 시간 개념을 크게 변형시켰다. 1920년대 무렵에는 이미 데카르트식 근대적 시간론을 재검토하는 움직임이 나타나고 있었다. 하이데거는 생기론 철학자 앙리 베르그송(Henri Bergson)에 대한 考察을 하고 있다. 베르그송은 『시간과 자유』(1889)에서 과학적 지식과 인간의 경험성을 구분했다.

베르그송에 따르면 “지속”은 측정을 거부하며, 일정한 규칙이나 기준도 없는 것으로 여겨진다. 후설은 베르그송의 시간 주장을 한 걸음 더 나아가 考察했다. 후설은 인간의 의식 속에 시간이 “어떤 모습으로 나타나는가”를 알고자 했다.

하이데거는 또한 모차르트의 편지를 인용하고 있다. 이러한 영향을 받은 하이데거는 1927년에, 현존재는 시간 속에 존재한다는 설을 전개했다. 현존재의 “시야”가 시간으로 되고, 시간은 “관심”의 구조에 통합된다. 하이데거는 시간을 수량화할 수 있는 기하학적인 선형 시간으로 나타나는 것이 아니라고 했다.

하이데거는 1919년 강의 「철학의 사명에 관하여」에서 삶의 직접적인 경험을 “환세계적 경험(Umwelterlebnis)”으로 고찰했다.[267][268] 1919-20년 강의 「현상학의 근본 문제」에서는 환세계, 공세계(Mitwelt), 자기세계(Selbstwelt)의 세 가지 세계 구조를 논했다.[269][270]

1929-1930년 겨울 학기 「형이상학의 근본 개념: 세계-유한성-고독」 강의[109]에서 하이데거는 “세계란 무엇인가”라는 질문에 대해, 세 가지 명제를 제시했다.[271][272] 먼저 동물과 인간의 구별에 앞서 물질과 생명의 구별에 대한 고찰을 시작하고, 생물의 본질을 유기체로 본다.[273][274] 하이데거는 발생학자 빌헬름 루의 연구를 가지고, 유기체란 “여러 기관을 가진 것”이며, “기관(Organ)”은 그리스어 organon(도구)을 어원으로 하는 것으로, 유기체는 복잡한 도구라고도 할 수 있지만, 그렇다면 유기체와 기계의 차이는 무엇인가를 묻는다.[275][274]

하이데거는 야코프 폰 우크스퀼의 환세계 개념에 대해 언급하고 있다.[279][274] 고바야시 무츠의 해설에 따르면, 하이데거가 말하는 “억제 해제”는 우크스퀼의 “지각 표식에 의한 촉발”이며, “억제 해제의 고리”는 우크스퀼의 “기능 환”에 대응하고 있으며, 동물이 억제 해제의 고리=기능 환에 적합한 상태를 하이데거는 “몽롱성”이라고 한다.[274]

하이데거에 따르면, 동물은 인간이 세계를 이해하는 가능성으로서의 개명성을 박탈당하고, 환세계의 대상에 대한 충동에 포로로 잡혀 있다.[274] 하이데거는 다윈의 “적응” 개념에서는 유기체와 환경이 사물 존재적인 것(Vorhandenes)에 머물러 있다고 비판하고 있다.[274] 하이데거는 세계 형성적인 인간은 동물처럼 행동하는 것이 아니라, 존재자에 대한 태도를 취하고, 자신을 존재자 전체의 연관 속에서 관련시키는 것이며, 인간에게 있어서의 세계란 “전체에서 존재자로서의 존재자의 개성”을 의미한다고 고찰했다.[280][281]

자크 데리다는 현존재가 아닌 동물은 사물적 존재도 도구적 존재도 아니며, 따라서 실존 범주에 의해 동물에 대해 말할 수 없다고 비판하고,[282] 고바야시 무츠도 적어도 이 단계에서는 “인간 중심주의”를 벗어나지 못했다고 비판하고 있다.[274]

3. 1. 1. 존재와 시간

하이데거는 그의 주저 『존재와 시간』에서 인간이 존재의 의미에 대한 질문을 제기할 수 있는 존재라는 점, 즉 인간의 존재 방식에 대한 분석을 통해 존재론적 탐구를 추구한다.[5] 이를 위해 하이데거는 현존재(Da-sein)라는 용어를 사용하는데, 이는 "거기에 있음"이라는 활동을 통해 "살아있는 존재"를 나타내는 말이다.하이데거는 현존재를 통일적인 현상으로 이해하며, "세계-안에-있음(being-in-the-world)"으로 특징짓는다. 여기서 '안에'는 객관적, 물리적 둘러싸임이 아니라 관여나 참여를 의미하며, 세계에 "거주"하거나 "머무르는" 방식을 뜻한다. 하이데거는 "무언가와 관련을 맺는 것, 무언가를 생산하는 것, 무언가에 주의를 기울이고 돌보는 것, 무언가를 이용하는 것" 등을 예로 든다.

하이데거에게 '세계'는 물리적 대상의 우주가 아니라, 우리의 가능성에 대한 감각에 따라 이해되는 것이다. 사물은 사람들의 계획, 즉 그것을 사용할 수 있는 목적에 따라 나타난다. 예를 들어, 저녁 식사를 위해 포크를 집을 때, 비반사적으로 '먹기 위해' 참여하는 것이다. 하이데거는 이러한 실질적으로 순서대로 정렬된 참조 관계의 구조를 '세계의 세계성(worldhood of the world)'이라고 부른다.

하이데거는 존재 방식을 "손에 닿는 것(ready-to-hand)"과 "눈앞에 있는 것(present-at-hand)"으로 구분한다. 포크가 부러지는 등의 상황에서, 포크는 "눈앞에 있는 것"이 되어 초점의식의 대상이 된다.

하이데거는 세계-안에-있음의 세 가지 주요 구조적 특징으로 이해, 분위기, 담론을 제시하고, 이를 "실존적(existentiales)" 또는 "실존적들(existentialia)" (''Existenzialien'')이라고 부른다.

- 이해는 "누군가가 되는, 일을 하는, 세상을 돌아다니는 우리의 기본적인 능력"이다.

- 분위기(Attunement)는 "우리가 세상에 던져지는 방식"이다.

- 담론(Discourse) (때로는: ''말'' 또는 ''이야기'' [독일어:''Rede''])은 "세계를 인식 가능하고 전달 가능한 의미 패턴으로 명료하게 하는 것"이다.

하이데거는 이 세 가지 실존적 특징을 "관심(care)"이라는 복합 구조로 통합한다. "자신보다 앞선-존재-이미-안에-(세계)-있음-으로서-가운데-있음(entities encountered within-the-world)."

하이데거에 따르면, 다자인(Dasein)은 “다른 이들과 함께 있음”(Mitsein)이며, “자기 자신됨”(Selbstsein)과 마찬가지로 원초적인 것이다. 하이데거는 “다스 만”(das Man)이라는 용어를 사용하는데, 이는 “그들”(the they) 또는 “그것”(the one)으로 번역되며, “‘다른 사람들’이라고 할 때 우리는 나를 제외한 모든 사람을 의미하는 것이 아니다… 오히려 그들은 대부분 자신과 구별하지 않는 사람들, 즉 자신이 속해 있는 사람들이다.”

하이데거는 진정성에 대한 설명으로 존재의 의미를 밝히는 프로젝트를 이어간다. ''Eigentlichkeit''(진정성)는 "자기 소유" 또는 "자기 자신됨"으로 번역될 수도 있다. 진정성은 존재에 대한 책임을 지는 문제, 즉 사람들이 자신의 궁극적인 계획과 관련하여 취하는 태도이다.

바르가와 기뇽은 다자인이 "타자"로서의 "타락한" 상태에서 자기 자신과의 진정한 관계를 달성할 수 있는 세 가지 방법을 설명한다. 불안, "자기 자신만의" 죽음에 대한 잠재력과의 직접적인 대면, "양심의 부름"을 경험하는 것이다.

하이데거는 인간 실존에 있어 가장 근본적인 것은 '''세계-내-존재(In-der-Welt-sein)'''라고 주장했다. 인간 또는 '''현존재(Da-sein)'''는 세계 속에서 활동하는 구체적인 존재라는 것이다. 그는 데카르트 이후 거의 모든 철학자가 의존하는 “주관 ― 객관” 구별을 거부했으며, “인간” 대신 “현존재(Da-sein)”를 사용했다.

존재자가 특정한 맥락에서 사용될 수 있기 때문에 우리에게 의미를 갖는 것이며, 이 맥락은 사회적 규범에 의해 정의된다. 그러나 이러한 규범은 우연적이고 불확정적인 것이다. 이러한 우연성은 ‘불안’이라는 근원적인 현상에 의해 드러난다. 불안 속에서 모든 규범이 던져지고, 사물은 본래의 무의미함 속에서, 특히 아무것도 아닌 것으로 드러난다.

하이데거는 이론적인 견해가 인공적인 것이며, 관계를 맺지 않은 채 사물을 보는 것으로부터 비롯되는 “평준화”(Nivellierung)된 것이라고 한다. 이러한 태도는 vorhanden(안목적(眼前的), 사물존재적(事物存在的), 객관적, 이미 손안에 있는)이라고 불리며, 상호작용의 보다 근원적인 방식인 zuhanden(용구적(用具的), 도구적(道具的), 손이 닿는 곳에 있는) 태도에 기생적인 결여 상태로 여겨진다.

현존재의 세 번째 양태로서 「공동존재」(mitsein)가 있으며, 이것이 현존재의 본질이 된다. 타자는 고립된 단일 주체인 「나」를 제외한 모든 사람들이 아니라, 대개 사람이 자신과 구별하지 않는(함께 있는) 사람들을 의미한다.

“공동 존재”에는 바람직하지 못한 측면도 있으며, 하이데거는 “세간”이라는 말로 이를 언급한다. “세간에서는 ~라고 한다”라고 할 때, 일반화하여 단정하거나 모든 맥락을 무시하고 그냥 넘기려는 경향이 있다는 것이다.[265]

현존재는 “나이다”라는 방식으로 존재하는 동시에, “타자와 함께 나이다”라는 형태로도 존재한다. 하이데거에 따르면, 현실의 공공 환경에서 교통기관 등의 공공 수단을 이용하거나 신문 등의 정보 서비스를 이용할 때, 어떤 한 명의 타자는 옆에 있는 또 다른 타자와 전혀 다를 바가 없다. 자기의 현존재가 ‘타자들’의 모습에 완전히 녹아드는 것이다. 현존재는 타자들 속에 몰입하지만, 그들은 특정한 누구도 아니고 ‘'''다스 만(Das Man)''''으로서, 몰개성적이고 얼굴 없는 집단이다.

하이데거는 “'''그들'''”의 진정한 독재성이 발휘된다고 말한다. 하이데거는 카를 야스퍼스의 저작에 심취하고 있었으며, 그의 주요 저서 『현대의 정신적 상황』은 기계 시대에 돌입한 현대 문명에서의 “정신의 삶”과 “인간을 예속시키는 여러 힘”의 투쟁을 그린다.

“인간을 예속시키는 여러 힘”이란 현대와 현대 문화가 지닌 다양한 힘으로, 산업의 끊임없는 기계화, 제품의 표준화, 대도시, 새로운 문화, 상업화된 오락, 대규모 스포츠 경기, 영화, 라디오, 통속 저널리즘, “여론” 조작 등을 말한다.

하이데거가 말하는 ‘그들’은 단순한 “대중”과 다르며, 현존재를 “개인”과 단순히 동일시할 수 없다. 하이데거는 ‘'''공공성''’(Öffentlichkeit)은 얼굴 없는 “세상”과 동일시되는 것이며, 자신의 존재 방식을 버리는 것이라고 한다. 그리고 ‘'''평균성''’(durchschnittlichkeit)을 비난한다.

현존재는 일상생활에서 ''''타락''''(Verfallenheit)한 상황에 있다. '타락'은 현존재에게 있어 기본적인 존재 방식 중 하나이다.

{{Quotation|

:(1) ''''세간의 말''''(Gerede)

:(2) ''''호기심''''(Neugier)

:(3) ''''유혹''''(Versuchung)

:(4) ''''진정''''(Beruhigung)

:(5) ''''소외''''(Entfremdung)

}}

현존재는 『피투성 (Geworfenheit)』, 즉 통제할 수 없는 세계 속에 있다는 것을 의미하며, “절망의 구렁텅이에 던져진다”는 것과 같다. 그럼에도 불구하고 현존재는 행동하고, 선택하고, 책임을 질 여지가 남아 있다.

현존재는 피투성과 가능성의 모호한 투쟁에 제약되어 존재하게 된다. 현존재는 “가장 밑바닥까지 던져진 가능성”이다. 하이데거는 이것들을 통합된 것으로 보고, 통합 개념으로서 ‘'''염려(Sorge)''''를 제시한다.

하이데거는 시간 개념을 크게 변형시켰다. 1920년대 무렵에는 이미 데카르트식 근대적 시간론을 재검토하는 움직임이 나타나고 있었다. 하이데거는 생기론 철학자 앙리 베르그송(Henri Bergson)에 대한 考察을 하고 있다。베르그송은 『시간과 자유』(1889)에서 과학적 지식과 인간의 경험성을 구분했다.

베르그송에 따르면 “지속”은 측정을 거부하며, 일정한 규칙이나 기준도 없는 것으로 여겨진다。후설은 베르그송의 시간 주장을 한 걸음 더 나아가 考察했다. 후설은 인간의 의식 속에 시간이 “어떤 모습으로 나타나는가”를 알고자 했다.。

하이데거는 또한 모차르트의 편지를 인용하고 있다.。이러한 영향을 받은 하이데거는 1927년에, 현존재는 시간 속에 존재한다는 설을 전개했다. 현존재의 “시야”가 시간으로 되고, 시간은 “관심”의 구조에 통합된다. 하이데거는 시간을 수량화할 수 있는 기하학적인 선형 시간으로 나타나는 것이 아니라고 했다。

하이데거는 1919년 강의 「철학의 사명에 관하여」에서 삶의 직접적인 경험을 “환세계적 경험(Umwelterlebnis)”으로 고찰했다.[267][268] 1919-20년 강의 「현상학의 근본 문제」에서는 환세계, 공세계(Mitwelt), 자기세계(Selbstwelt)의 세 가지 세계 구조를 논했다.[269][270]

1929-1930년 겨울 학기 「형이상학의 근본 개념: 세계-유한성-고독」 강의[109]에서 하이데거는 “세계란 무엇인가”라는 질문에 대해, 세 가지 명제를 제시했다.[271][272] 먼저 동물과 인간의 구별에 앞서 물질과 생명의 구별에 대한 고찰을 시작하고, 생물의 본질을 유기체로 본다.[273][274] 하이데거는 발생학자 빌헬름 루의 연구를 가지고, 유기체란 “여러 기관을 가진 것”이며, “기관(Organ)”은 그리스어 organon(도구)을 어원으로 하는 것으로, 유기체는 복잡한 도구라고도 할 수 있지만, 그렇다면 유기체와 기계의 차이는 무엇인가를 묻는다.[275][274]

하이데거는 야코프 폰 우크스퀼의 환세계 개념에 대해 언급하고 있다.[279][274] 고바야시 무츠의 해설에 따르면, 하이데거가 말하는 “억제 해제”는 우크스퀼의 “지각 표식에 의한 촉발”이며, “억제 해제의 고리”는 우크스퀼의 “기능 환”에 대응하고 있으며, 동물이 억제 해제의 고리=기능 환에 적합한 상태를 하이데거는 “몽롱성”이라고 한다.[274]

하이데거에 따르면, 동물은 인간이 세계를 이해하는 가능성으로서의 개명성을 박탈당하고, 환세계의 대상에 대한 충동에 포로로 잡혀 있다.[274] 하이데거는 다윈의 “적응” 개념에서는 유기체와 환경이 사물 존재적인 것(Vorhandenes)에 머물러 있다고 비판하고 있다.[274] 하이데거는 세계 형성적인 인간은 동물처럼 행동하는 것이 아니라, 존재자에 대한 태도를 취하고, 자신을 존재자 전체의 연관 속에서 관련시키는 것이며, 인간에게 있어서의 세계란 “전체에서 존재자로서의 존재자의 개성”을 의미한다고 고찰했다.[280][281]

자크 데리다는 현존재가 아닌 동물은 사물적 존재도 도구적 존재도 아니며, 따라서 실존 범주에 의해 동물에 대해 말할 수 없다고 비판하고,[282] 고바야시 무츠도 적어도 이 단계에서는 “인간 중심주의”를 벗어나지 못했다고 비판하고 있다.[274]

3. 1. 2. 후기 철학: 존재의 역사와 언어

하이데거의 “전회”(''die Kehre'')는 1930년대 초부터 시작되어 1940년대에 명확해진 그의 작품의 변화를 가리킨다. 이는 초점의 이동이나 전망의 중대한 변화로 설명된다. 하이데거는 자신의 초기 초점인 다자인이 궁극적으로 존재에 대한 이해의 길을 막는 주관성의 오점을 지니고 있다고 보았다. "존재와 시간"에서 "시간과 존재"로의 전환을 알리는 '존재와 시간'의 끝 부분에서 발표된 변화를 가리키는 용어로 이 용어를 사용했다. 그러나 그는 일부 해석가들이 제시한 "급격한 '전환'"의 존재를 부인했다. 학자 마이클 인우드는 '존재와 시간'의 많은 아이디어가 그의 후기 작품에서 다른 어휘로 유지된다는 점에 주목한다.이러한 변화는 세계 속에서의 "거주"(존재)에서 세계 속에서의 "행위"(시간성)에 이르기까지 다양하게 설명된다. 특히 1951년 에세이 "짓기 거주 사유하기"는 여러 건축 이론가들에게 영향을 미쳤다. 다른 해석가들은 이 전환이 과장되었거나 전혀 존재하지 않는다고 생각한다. 토마스 시핸은 이러한 변화가 단지 초점과 방법의 변화를 수반한다고 믿었다. 마크 래설은 이 전환이 하이데거의 저술에서 발견되지 않고 단순한 오해라고 주장했다.

몇몇 주목할 만한 후기 작품으로는 "예술 작품의 기원"(1935), ''철학에 대한 기여''(1937), "인간성에 관한 서한"(1946), "짓기 거주 사유하기"(1951), "기술에 대한 질문"(1954), "사유란 무엇인가?"(1954)가 있다.

후기 철학에서 하이데거는 철학사의 여러 시대가 존재에 대한 서로 다른 개념에 의해 지배되었음을 보여주기 위해 "존재의 역사"를 재구성하려 한다. 그의 목표는 전소크라테스 철학 시대의 초기 그리스 사상에 존재하는 원초적인 경험을 되찾는 것이다.

W. 줄리안 코랍-카르포비치에 따르면, 하이데거는 "철학의 기원에 있는 헤라클레이토스와 파르메니데스의 사상이 플라톤과 아리스토텔레스에 의해 왜곡되고 잘못 해석되었으며", 그 결과 이후 모든 서구 철학에 영향을 미쳤다고 믿었다. 그의 저서 ''형이상학 서설''에서 하이데거는 헤라클레이토스가 서구 역사의 과정에서 가장 근본적으로 비그리스적인 오해를 받았지만, 그럼에도 불구하고 최근에는 진정으로 그리스적인 것을 재발견하는 데 가장 강력한 자극을 주었다고 말한다.

찰스 기뇽은 하이데거가 "존재하는 것들이 (그리고 존재하는 것으로서) 전개되는 '사건이나 사태'로 나타나는 방식을 이해하는 것"에 중점을 두고 전소크라테스 시대의 존재 개념을 되살림으로써 이러한 오해를 바로잡으려 한다고 쓰고 있다.

『존재와 시간』에서 언어는 세계와 그 의미에 대한 다자인의 이해에 논리적으로 이차적인 것으로 제시된다.

전회기 이후 하이데거는 자신의 견해를 세련화하여, 어떤 기본적인 단어들(예: "자연"으로 대략 번역되는 그리스어 phusis)을 세계-드러냄(world-disclosive)으로 제시한다. 바로 이러한 맥락에서 하이데거는 "언어는 존재의 집이다"라고 선언한다.

그는 현재 시대에 "기술" 또는 도구적 이성의 언어가 우리 세계의 의미를 평평하게 만든다고 말한다. 구원을 위해 그는 시로 향한다.

하이데거는 언어가 순전히 의사소통의 수단이라는 개념을 거부했다. 그는 언어가 그렇게 해석된다면 기술 시대의 기반을 형성할 것이라고 믿었는데, 그 기술 시대의 디지털 사고 과정은 존재하는 것의 범위를 구성하고 전달하는 데만 언어를 사용할 것이다. [6] "말하는 것은 언어이지, 인간이 아니다. 인간은 언어에 깔끔하게 부합할 때만 말한다."[7] 이런 방식으로 하이데거는 인간은 자신이 만들지 않은 언어의 단순한 '참여자'일 뿐임을 지적하고자 했다.

그러나 이것에서 하이데거는 문화철학의 관점에서 생각하지 않는다. "언어가 말한다"(원래 독일어로는 "die Sprache spricht")라는 표현의 동어 반복은 그가 언어 현상을 언어 자체 이외의 어떤 것과 관련하여 사용되는 것을 막으려는 방법이다. 그의 독특한 사고방식에 따라 그는 다른 어떤 것으로 언어를 정당화해야 할 필요성을 피하려고 한다. 그의 저서 "Unterwegs zur Sprache"('언어를 향하여')는 "우리가 이미 있는 곳"에 도달하려는 시도이다.[8]

존재자가 드러날 수 있다는 사실은 어쨌든 존재자는 드러날 수 있다는 선행 사실에 기반한다. 하이데거는 그러한 존재자의 드러남을 “진리·진실”이라고 불렀지만, 이것은 옳음이라기보다는 “숨겨져 있지 않음”으로 정의된다. 이 “존재자의 진실”은 더욱 근원적인 종류의 진실을 포함한다. 즉, “존재자의 존재가 숨겨져 있지 않고, 드러난 존재자의 발현”이다. 이것은 그리스어로 αληθεια(알레테이아, 비복장성[255])라고 불리며, 아리스토텔레스와 헤라클레이토스로부터 하이데거에 의해 이끌어낸 개념이다. 하이데거는 알레테이아 연구를 통해 진리를 “존재자의 모든 현현이 속하는 비복장성”으로 고찰하게 되었다[256]. 알레테이아의 동사형 αληθεύειν(알레테우에인, 진리화하다)의 의미는 하이데거에 따르면 “드러나고 있는 것(aufdeckendsein)”, “닫혀 있거나 숨겨져 있는 것으로부터 세계를 꺼내는 것”으로 해석된다[257][258].

또한 고대 그리스인들은 알레테이아를 οὐσία(우시아, 현전성)으로 해석했고, 우시아가 현재라는 시간적 성격을 가지는 것으로부터 하이데거는 시간과 존재의 관계에 대해 고찰하게 되었고, 이러한 고찰이 『존재와 시간』의 골격이 되었다[259].

하이데거에게 있어 현존재를 규정하는 것은 이 존재의 숨겨져 있지 않음이다. 하이데거의 용어 “현존재”란 자신의 존재를 관심사로 하는 존재자이며, 또한 자신의 존재를 그렇게 드러내는 존재자이다.

또한 하이데거는 아리스토텔레스에 있어서 로고스(λόγος)를 알레테우에인(진리화하다)의 수행이라는 관점에서 명시하는 것, 그 자체로부터 보이게 하는 것, 드러내는 것으로 해설했다[262].

나치로부터 국민사회주의자(Nationalsozialist)의 선구자로 여겨진 국가주의자(Nationalist)의 원형, 이상주의적(Idealist) 철학자 요한 고틀리프 피히테(Johann Gottlieb Fichte)가 단서를 제공했다.

하이데거에 따르면,

{{인용문|언어가 죽으면 사고도 죽는다. 사고 자체가 타락하고 근원으로부터 멀어져 유럽 문명의 가장 오래된 생명의 원천과의 연결이 끊어진다.

정확하게 철학적인 사고는 독일어에 의한 사고여야만 한다.}}

독일인만이 현재 남아 있는 유일한 진정한 고대인이라는 것이 이로써 증명되었다고 생각하는 철학자가 많았다. 그렇다면 독일의 운명, ‘세계적 역할’은 무엇보다도 철학적일 수밖에 없다.

하이데거에게도 그리스어는 ‘원초적 언어’(모든 것에 선행하는 최초의 언어)였고, 독일어는 그 직계 자손이었다.

이러한 애국적인 테마는 당시 주류였던 마약적인 주장으로부터의 피상적인 차용에 불과할까? 하이데거는 거기에 결정적으로 중요한 ‘비틀림’을 더했다. 하이데거에 따르면, 국가의 운명은 자신 자신의 매우 개성적인 철학과 같은 궤적을 그린다.

{{인용문|“위대함”을 향한 독일의 운명은 “사물의 본래적 지식”을 얻을 수 있는가 여부에 달려 있다.

즉, 독일은 철학을 필요로 한다.}}

1935년 강의록 『형이상학 입문(Einführung in die Metaphysik)』은 하이데거 중기의 대표작이라고 할 수 있다. 이 시기, 시간의 성숙과 함께 인간이라는 장(場)에서 ‘세계’를 열어가는 역사적 존재가 아닌, 초월적인 동태로서 의미 부여된 존재가 사유된다. 쓰기도 Sein과 함께 Seyn이 사용되기 시작한다. 존재와 인간은 대립 관계에 있다. 인간은 존재의 지배적인 질서를 원초까지 예측하는 지(技, techne)를 통해 작품(Werk)으로 가져와 열어젖힌다. 그러나 작품으로 가져온 존재의 초월적인 힘은 인간이라는 장(현존재, Da-sein)에서 돌발적으로 갈라지고 현상화되며, 그 초월적인 힘을 완전히 제어할 수 없기에 인간은 존재에 의해 산산이 부서지는 운명에 있다.

1936년부터 1938년까지 하이데거는 발표되지 않은 방대한 각서를 남겼다. 사후 클로스터만 판 전집 제65권 『철학에의 기여 논고』(哲学への寄与論稿)로 출판되었다. 『철학에의 기여 논고』에서는 용어가 특이해진다. 거기에 쓰여진 것은 신이 필수로 하는 존재(다른 번역으로는 유, 또는 원존재(Seyn))이며 거절(Verweigerung)이 존재(Seyn)의 부름과 현존재의 복종적인 귀속(즉, 부름에 대한 응답)의 「대항 운동」으로서, 끝없는 심연(Abgrund)으로서, 인간이라는 장소에서 열리는 성기(다른 번역으로는 자현, Ereignis)이다.

하이데거는 전후 저서 『「휴머니즘」에 관한 서간』에서 사르트르가 본질과 실존을 뒤집어 실존의 선행성을 주장했지만, 그럼에도 불구하고 기존의 형이상학에서 벗어나지 못했다고 지적했다. 하이데거는 "인간다움"에 반대하지는 않지만, 휴머니즘에는 반대한다. 다만 휴머니즘이 인간에게 인간성을 충분히 높이 설정하지 못하기 때문이며, 최고의 휴머니즘조차 인간의 본래적인 존엄성에는 이르지 못하기 때문이다.

또한 하이데거는 『휴머니즘 서간』에서 카를 마르크스에 대해서도 언급하고 있으며, "집이 없는 것이 세계의 운명이 되고 있다. 존재사의 관점에서 이 운명을 고찰할 필요가 있다. 마르크스가 헤겔로부터 계승한 것은 현대인의 존재의 집이 없어진 것에 그 뿌리가 있는 듯한 인간의 소원성이다. 마르크스는 소외의 경험에 의해 역사의 본질 차원에 도달했기 때문에, 마르크스주의의 역사관은 다른 것보다 뛰어나다"라고 하지만, 후설과 사르트르는 존재에서의 역사성의 본질적인 중요성을 이해하지 못하고 있다고 한다.[283]

하이데거는 "인간"을, 또는 "실존적 인간 주체"조차 무언가의 핵심으로 생각하지 않았다. 하이데거는 무엇보다 먼저 '''존재론자'''였지 실존주의자는 아니었기 때문이다.

『존재와 시간』은 인간 존재를 고찰하는 책이며, 실존주의적 용어(본래성, 불안, 등등)를 사용하고 있지만, 그것은 존재 그 자체를 고찰하는 과정에서 그렇게 하고 있을 뿐이다. 하이데거에게 최대의 관심사는 인간도 인간 주체도 아닌 『존재』이다.

하이데거는 휴머니즘에 사르트르보다 근원적인 의미를 부여했다. 거기서 문제가 되는 것은 인간 그 자체가 아니라, "'''존재와의 관계에서의 인간'''이다. 하이데거에 따르면, 인간은 "'''존재의 목자'''"이다. 존재에 주의를 기울이고, 존재를 보호한다. 그리고 거기에 인간의 존엄성이 있다.

이는 인간 주체에 대한 서구의 통념을 흔드는 생각이다.

하이데거는 인간이나 주체성을 철학을 구성하는 출발점, 중심, 기반으로 하는 것을 거부했다.

{{인용|"인간이 적절한 방법으로 살아가기 위한 규칙들이, 비록 취약하게 사람들을 묶어둘 수밖에 없더라도 우리는 그 규칙들을 지켜야 한다. 그러나, 그보다 먼저 ''''존재의 문제''''가 와야 한다. '존재'는 존재하는 모든 것에 선행한다.

만약, 그것에 의해 인간이나 인간적인 가치관이 중심으로부터 밀려난다면, 그것은 그대로 어쩔 수 없다."}}

이러한 하이데거의 파악에 대해 평론가들의 의견은 격렬하게 대립하고 있었다. .

소크라테스 이전 철학자들의 철학은 대부분 짧은 단편으로만 남아 있다. 하이데거는 학생 시절부터 이러한 단편들의 해석을 시도했다.

그들은 대체로 우주론적 이론을 제시하고, 특정한 사물(인간, 식물, 동물, 행성, 별)을 설명하고 있지만, 그것들을 통합하는 토대를 계속해서 찾고 있었다.

그들의 사유는 관찰이나 실험에 의존하는 바가 거의 없지만 신화적인 신들이나 영혼에도 의존하지 않았다.

하이데거는 파르메니데스와 아낙시만드로스에 대해 강의했으며, “대립, 적대”의 개념은 헤라클레이토스에 크게 기인한다. 헤라클레이토스에 따르면, 우주의 3대 요소인 불, 물, 흙은 끊임없이 투쟁하고 있으며, 각각 차갑고 습한 부분과 뜨겁고 건조한 부분을 가지고 있다. 하이데거는 이 투쟁 속의 역설적인 “숨겨진 조율성”을 좋아했으며, 그의 말하는 존재하는 것의 두 영역, “세계”와 “대지”를 연결하는 수단이 된다.

브레멘 강연의 첫 번째 강연 "물"에서 하이데거는 "존재의 산맥(das Gebirg des Seins)"에 대해 이야기했으며, 이 용어는 1950년대부터 하이데거의 말년에 이르기까지 죽음에 대한 사유에서 자주 사용되었다.[289]

1921년, "아우구스티누스와 신플라톤주의" 강의에서 아우구스티누스의 『고백록』 10권 해석에 관해, 아우구스티누스는 거기에 신을 발견하지 않는다는 점을 지적하며, "나는 <그 안에서> = <그것으로써> = <그 안에서 살아가면서> 신을 발견하는가가 문제이다[290]"라고 논하며, 신을 객관화하는 것을 단념하고 있음을 주장했다. 우에다 케이코는 아우구스티누스가 "내면의 초월"을 해나가는 방향성은 하이데거의 "존재와 시간"이나 "인간성 서한"에서의 "탈자적으로 열린 밝음 속으로 서는 것"과 일치한다고 논하고 있다[291].

한편, 1921/22년 강의 "아리스토텔레스에 대한 현상학적 해석"에서는 "철학은 그 근본적이고 자립적인 질문의 태도에서 원리적으로 비유신론적(a-theistisch)이어야 한다"고 말했다[292][293]. 후에 헬데를린 해석에서는 "신적인 것들(die Göttlichen)"이 언급되었다[293].

막스 뮬러가 하이데거가 교회에서 성수를 받고 무릎을 꿇고 기도하는 모습을 보고, 교회의 교리와 거리를 두고 있는 것과 모순되지 않느냐고 질문하자, 하이데거는 "사물은 역사적으로 생각해야 한다. 그렇게 많은 기도가 드려진 곳에는 신성한 것이 전적으로 특별한 방식으로 가까이 있다"고 답했다[294].

3. 2. 현상학과 해석학

마르틴 하이데거는 하인리히 리케르트의 가치 철학에 영향을 받기도 했지만, 그의 철학은 《존재와 시간》을 중심으로 전기와 후기로 나뉜다. 전기 철학은 후설의 현상학, 아리스토텔레스의 존재론, 딜타이의 생의 철학의 영향을 받아 독자적인 철학을 개척하여 현존재의 존재 의미를 탐구하는 실존론적 철학을 수립하였다. 하이데거의 전기 철학은 방법론적으로 해석학적 현상학이며, 그 대상은 현존재, 즉 인간 실존에 대한 존재론이다.하이데거는 현상학적 방법을 취했다. 그는 후설과 마찬가지로 지향성의 현상을 고찰하는 것에서 시작했다. 현상학적 방법은 데카르트적인 실체인 “나” ― 순수한 사유자로서의 “나” ― 의 부정을 필요로 한다. 데카르트가 “나는 생각한다”만은 의심할 수 없는 것이라고 했을 때, 생각하는 “나”의 존재양식은 무규정한 채로 방치되었다고 하이데거는 말한다. 1925년 강의 “시간 개념의 역사에 대한 서설”에서 하이데거는 현상학이 존재 자체에 대한 질문, 지향적인 것의 존재에 대한 질문을 묻지 않았다고 비판하면서도[246][247], 현상학이 철학 탐구의 가능성을 발견한 것은 위대하며, 그것을 철저히 하였다고 말한다.[248]

총체적인 존재 이해는 현존재 고유의 존재에 관한 잠재적인 지식을 설명함으로써만 도달할 수 있다. 그러므로 철학은 해석이라는 형태를 취한다. 이것이 『존재와 시간』에서 하이데거의 방법이 종종 해석학적 현상학이라고 불리는 이유이다. 『존재와 시간』은 미완으로 끝났지만, 그 야심 찬 기도는 후의 저작에서 다른 방법으로 하면서도 집요하게 추구된다.

게오르크 미쉬(Georg Misch)는 1930년 저서 『생의 철학과 현상학: 딜타이 방향의 하이데거 및 후설과의 대결[295]』에서 딜타이, 후설, 하이데거에 대한 비판적 분석을 수행했다. 그는 하이데거가 「존재와 시간」에서 "모든 학문적인 진지한 생의 철학 ― 이 용어는 식물의 식물학과 같은 것인데 ― 의 정확히 이해된 경향 안에는, 드러나지 않고 현존재의 존재 이해 내용을 겨냥하는 경향이 숨어 있다"고 언급한 것[296]에 대해, "생이 자신에게 있어 철학의 '출발점'이라는 딜타이의 세심한 규정에 의하면, <생의 철학은 식물의 식물학과 같은 것을 말하고 있다>는 하이데거의 그 역설적인 명언과는 대조적으로, 인간의 생이 또한 철학의 독점적인 대상이라는 것이 자명하다는 것에 대해서는, 아직 아무것도 확정되지 않았다"고 반론하고 있다.[297][298]

한편 현존재로부터 존재 자체로 핵심적 주제가 옮겨간 후기 철학은 역사적으로 존재 자체가 인간 현존재에게 어떻게 스스로를 현시하는가를 다루고 있다. 하이데거는 플라톤 이후의 서양 철학이 존재 자체에 대해서는 묻지 않았다고 주장한다. 즉, 존재에 대한 모든 연구가 특정한 성질에만 국한되어있고, 존재 자체를 어떤 성질이 있는 형질로 취급했다는 것이다. 하이데거는 "존재를 이미 상정하는 전제"를 분석하는 것이 어떤 대상을 탐구하는 데 우선적이라고 주장했다.

초기 프라이부르크 시기 강의가 간행됨에 따라, “형식적 고시(die formale Anzeige)”의 개념성이 주목받고 있다.[239] 하이데거는 초기 강의에서 “현상학적 해명에 있어서 주도적인 어떤 의미에서 방법적인 사용을 우리는 형식적인 고시라고 부른다."라고 말했다.[240] 또한 “이 형식적으로 고시적인 질문의 수행에 있어서는, ‘자아’ 또는 ‘자기’에 관하여 어떤 식으로든 이론적으로 형성되고 어떤 철학적 입장으로부터 계승된 이론적으로 개념적인 선입견이나 규정은 활동해서는 안 된다.”라고 말하고 있다.[241][242] 1929/30년의 강의에서는 “모든 철학적 개념은 형식적으로 고시하는 것이며, 철학적 개념이 그렇게 받아들여질 때에만 개념 파악의 진정한 가능성을 준다”고 말하고 있다.[243][244] 하이데거는 가다머 등 학생들에게 형식적 고시의 의미는 “충분히 음미하는 것과 실행에 옮기는 것이다”라고 설명했다.[245]

3. 3. 실존주의

하이데거의 대표작인 《존재와 시간》은 후설의 현상학, 아리스토텔레스의 존재론, 딜타이의 생의 철학 등의 영향하에 독자적인 철학을 개척하여 현존재의 존재 의미를 탐구하는 실존론적 철학을 수립하였다. 하이데거의 전기 철학은 방법론적으로는 해석학적 현상학이며 그 대상으로 보자면 현존재, 즉 인간 실존에 대한 존재론이다.현존재로부터 존재 자체로 핵심적 주제가 옮겨간 후기 철학은 역사적으로 존재 자체가 인간 현존재에게 어떻게 스스로를 현시하는가를 다루고 있다. 그에 따르면 플라톤 이래의 역사는 존재망각으로 점철되었으며 특히 오늘날과 같은 기술시대는 존재망각이 극단에 이른 시기라고 한다. 하이데거는 서양 철학이 플라톤 이후로 "어떠하다(성질)”라는 뜻을 "존재"라는 개념을 써서 접근하려고 했지, 존재 자체에 대해서는 묻지 않았다고 주장한다. 즉, 존재에 대한 모든 연구가 특정한 성질에만 국한되어있고, 존재 자체를 어떤 성질이 있는 형질로 취급했다. 하이데거는 "존재를 이미 상정하는 전제"를 분석하는 것이 어떤 대상을 탐구하는 데 우선적이라고 주장했다. 그러나 철학자와 과학자가 더 기본적이고 이론에 앞서는 존재를 무시했기 때문에 그들의 이론을 보편적으로 주장하는 것이 잘못 되었으며, 우리가 존재와 인간 존재를 그릇되게 인정하였다. 이러한 뿌리깊은 몰이해를 피하기 위하여, 하이데거는 철학의 역사를 하나 하나 되짚어 보면서 철학적인 질문을 새로운 방식으로 제기해야 한다고 믿었다. 후기의 주요 저작으로는 《철학에의 기여》, 《기술에 대한 논구》 등이 있다.

3. 4. 언어와 시

하이데거는 전회(轉回) 이후 언어가 다자인(Dasein)의 이해가 일어나는 기본적인 매개변수를 설정한다고 보았다. "언어는 존재의 집이다"라는 선언은 이러한 맥락에서 나온 것이다. 그는 현대 기술 시대에 도구적 이성의 언어가 세계의 의미를 평평하게 만든다고 비판하며, 구원을 위해 시(詩)로 향했다.하이데거는 언어가 단순한 의사소통 수단이라는 개념을 거부했다.[6] 그는 이러한 해석이 기술 시대를 뒷받침하며, 디지털 사고 과정이 존재하는 것의 범위를 구성하고 전달하는 데만 언어를 사용하게 만든다고 보았다.[6] 이러한 사고방식은 인간을 언어와 불화하게 만들고, 모든 존재의 중심에 놓이게 한다.[6] 하이데거는 인간이 언어를 마음대로 사용할 수 있다고 믿는다면 언어의 핵심 원리를 놓치게 된다고 경고하며, "말하는 것은 언어이지, 인간이 아니다"라고 주장했다.[7] 인간은 언어의 '참여자'일 뿐이며, 언어가 전달하는 것에 대해서만 '행위'할 수 있다는 것이다.[7]

하이데거는 언어 현상을 언어 자체 이외의 어떤 것과 관련지어 설명하는 것을 거부했다.[8] "언어가 말한다"라는 표현은 동어반복이지만, 그는 이를 통해 언어를 다른 어떤 것으로 정당화해야 할 필요성을 피하고자 했다.[8] 하이데거에 따르면 언어는 우리가 너무 가까이 있어 이해하기 어렵기 때문에, 우리는 언급되지 않는 것에 대해 이야기해야 한다.[8]

하이데거는 자신의 활동을 "철학"이 아닌 "사색"으로 구분하고, 이를 통해 소크라테스 이전 철학, 신비주의, 동양 사상을 거쳐 "미술"과 "시"에 주목했다. 1935년부터 1936년까지의 강의에서 나타난 그의 미술론은, 표현주의, 다다이즘, 구성주의, 신객관주의, 브레히트식 즉물주의 예술가들이 기존 예술 가치관에 의문을 제기하던 시대적 배경 속에서 형성되었다. 나치의 선전상 요제프 괴벨스와 제국문화원은 미술 분야를 "조화"시키려 했으나, 모더니즘 예술은 나치 당원 일부에게 허용되기도 했다. 4년간의 논쟁 끝에 1937년 퇴폐예술전이 개최되어 모더니스트 등의 작품이 배제되었고, 괴벨스는 당국에 타협하게 되었다. 이러한 상황에서 하이데거는 "미술에는 특히 매력적인 종류의 개시(開示)가 가능하다"고 주장하며 "열린 장소, 빈터(Lichtung)" 개념을 수정했다.

하이데거는 세계를 인간 행위와 관계의 장, 즉 인간 역사의 장으로 보았다. 반면 "대지(大地)"는 흙, 바위, 식물, 동물 등의 영역으로, 인간의 역사나 관계와 무관하게 일어나는 사건들의 영역이다. 그는 자연이라는 용어 대신 더 근원적인 "대지"라는 용어를 사용함으로써 기존 사고방식에서 벗어나려 했다. 세계와 대지는 “알레테이아(ἀλήθεια)”의 작용 속에서 대립하는데, 세계는 열려 있는 경향이 있고, 대지는 닫혀 있는 경향이 있다. 하이데거는 빈센트 반 고흐의 1886년 작품 『낡은 신발』을 예로 들어, 신발이 "대지"에 귀속한다고 주장하며, 동시에 인간의 "세계"에도 속해 있다고 썼다. 예술은 이러한 본질적인 대립의 구현이며, 작용 중인 진리가 발생하는 장소라는 것이다.

하이데거는 언어 작품, 특히 "이름"을 붙이는 행위를 가장 중요하게 여겼다. 존재하는 것들은 말이 없이는 열린 장소에 나타날 수 없으며, 이름은 존재하는 것과 그 특징에 이름을 붙여 존재를 허락하고 확립하며 "보존"한다. 하이데거는 이를 '시'라고 불렀는데, 이는 일상적인 소통과는 다른, 존재에 맞춰 조율되고 호응하는 "본질적인" 말의 흐름이다. 그는 프리드리히 쉴러를 비롯한 고전 작품, 신낭만파와 표현주의 모더니즘에도 관심을 가졌다.

하이데거는 횔덜린에 관한 논문을 다섯 편 작성하고 자주 인용했다. 횔덜린은 본질적인 명명과 존재의 여러 영역(세계, 대지, 신들)을 탐구하는 것처럼 보였기 때문에, 하이데거는 그를 "존재를 아는 자"라고 생각했다. 하이데거는 세속적인 신학과 철학적인 시론을 동시에 구축하려 했으며, 횔덜린과 마찬가지로 이름 없는 새로운 신을 추구했다. 그는 1802년 횔덜린의 시 '귀향(Heimkunft)'을 바탕으로 1944년 '시인의 추억'이라는 논문을 쓰고, 횔덜린의 주제를 확장했다.

3. 5. 기술 비판

하이데거는 현대 기술의 “무한한 지배”를 비판하며, 측정하고 계산하는 논리가 모든 것에 적용되고 인간의 활동은 “효율”로 평가되며, 자연은 지배와 조작의 대상이 된다고 지적했다. 이러한 기술적 사고는 스스로 한계를 설정하지 않고 무한히 확장되어 다른 사고 형태를 침식하며, 세계와 인간을 무절제하게 기술화시킨다. 심지어 인간 사이의 교류조차 “전자적으로 사고하고 계산하는 기계”에 맡겨지게 된다고 보았다.하이데거는 기술의 본질을 '집적(Gestell)'으로 규정했는데, 이는 융커의 『노동자』에 영향을 받은 개념이다. 융커는 "기술이란 그 안에서 노동자의 형태가 세계를 동원하는 방식이다"라고 서술했다. 하이데거에게 있어 '집적'은 인간이 자연을 최대한의 효율로 사용하기 위해 도발하고 모아 세우는 것이며, 동시에 인간 자신도 유용한 주체로서 만들고 도발하고 모아 세우는 것을 의미한다. 이러한 과정에서 인간은 끊임없는 도발의 파생물로서 부름과 중심축으로 이루어지며, 전체는 빠짐없이 몰아세워지고 유용한 주체로서 인간은 드러나고 도태된다. 하이데거는 여기에 진리에 대한 최고의 위험이 존재한다고 보았다.

하이데거는 또한 “기술”의 잃어버린 의미를 찾아냈다. 기술은 그리스어의 ‘테크네’(τεχνη techné)에서 유래한 단어인데, 이는 장인의 활동과 기술뿐만 아니라 “정신의 예술”이나 미술도 가리키는 말이었다. ‘테크네’에는 또한, 시적 뉘앙스, 즉 ‘포이에시스(Ποιητικῆς)’의 의미도 있었다. 포이에시스는 “생성하다, 현재화하다”를 의미하며, 모든 장인의 작업과 예술에 적용된다. 테크네와 포이에시스는 근원적 드러냄인 알레테이아의 말이다. 현대의 “기술”은 이 의미를 잃었고, 포이에시스를 없애는 방식으로만 드러낼 수 있게 되었다.

하이데거에 따르면, 기술은 포이에시스가 아니라 배치하는 형태로 기능하며, 배치됨으로써 사물은 완전히 “이용 가능한 것”, 즉 ‘재고’(Bestand), 자원, 공급원이 된다. 우리의 현실은 ‘재고품’이며, 배치하는 것은 자연에 “싸움을 걸다”, “손을 대다”는 것이다. 예를 들어, 농업은 기계화된 식량산업이 되고, 대기는 손을 대어 질소가 추출되며, 대지는 광석을, 광석은 우라늄을 추출한다. 우라늄은 손을 대어 원자력을 추출하며, 이러한 과정을 통해 내부의 것이 드러나고 최소 비용으로 최대 수량을 얻기 위한 노력이 계속된다.

하이데거는 기술이 인간을 존재로부터 더욱 멀어지게 하는 데 진정한 위험이 있다고 보았다. 하지만 그는 기술적 배치의 ‘내부’에 포이에시스가 숨겨져 있으며, 배치하는 것 또한 ‘드러냄’의 한 종류이기 때문에 포이에시스를 이끌어내는 것에 희망이 있다고 보았다. 그는 내성적인 사색과 예술, 즉 ‘시적인 드러냄의 힘’을 가진 예술이 기술과 비슷하지만 근원적으로 다른 시적인 테크네(techne)를 되살릴 수 있을 것이라고 생각했다.

하이데거는 기술에 대한 태도로서 '방하(放下)'라는 개념을 제시했다. 이는 기술의 진화를, 우리의 본질(존재)을 가로막지 않는다는 점에서 방치하고, 동시에 우리의 본질을 왜곡하는 한 부정하는 이중적인 태도이다. 그는 '방하'와 함께 기술 시대의 존재(Seyn)의 잠복이라는 방식으로의 도래를 비밀 지령으로 하고, 그 비밀 지령을 향해 자신을 열어 두는 태도를 통해 새로운 토착성에 대한 전망을 제시했다.

4. 영향과 비판

앙리 베르그송은 1907년 저서 『창조적 진화』(L'évolution créatrice)에서 생명의 역동성을 "엘랑 비탈/élan vital프랑스어" (생의 비약)로 고찰하였다. 하이데거는 베르그송의 엘랑 비탈이 현존재의 시간성의 탈구적인 약동 그 자체라고 말하고 있다.[299][300] 그러나 베르그송이 생명을 충동적이고 맹목적인 것으로 보는 데 반해, 하이데거는 생명을 자기표출적 성격을 지닌 것으로, 합리적이고 범주적 성격을 지닌 것으로 생각했다.[300]

하이데거의 제자와 학생으로는 카를 뢰비트, 미국으로 망명한 헤르베르트 마르쿠제, 한스 게오르크 가다머, 오이겐 핑크, 한나 아렌트, 레오 슈트라우스, 마이클 오크숏, 마조리 그렌(Marjorie Grene)이 있다. 장폴 사르트르, 에마뉘엘 레비나스 등 프랑스 철학자들에게도 영향을 미쳤으며, 이탈리아의 조르조 아감벤, 노르웨이에서는 심층생태주의를 제창한 철학자 아르네 네스와 건축학자 크리스티안 놀베르크-슐츠, 체코에서는 『역사철학에 관한 이단적인 논고』를 저술한 얀 파토치카 등이 있다. 또한 가톨릭의 막스 뮐러도 영향을 받았다.

하이데거의 영향은 유럽에 그치지 않고, 일본에서는 다나베 하지메, 와츠지 데쓰로, 미야케 고이치, 니시타니 케이지 등 교토학파에 영향을 미쳤으며, 일본 외에도 중국, 한국, 태국에도 영향을 미쳤고, 라틴 아메리카에서는 아르헨티나 출신으로 해방 철학으로 알려진 엔리케 두셀(Enrique Dussel), 이란에도 미쳤다. 하이데거의 제자이자 유대계 시온주의자 철학자였던 한스 요나스는 "의심할 여지 없이 당시 독일에서 가장 중요한 철학자였다. 아마도 이 세기의 가장 중요한 철학자일 것이다"라고 평가했다.

칼 야스퍼스는 하이데거와 복잡한 관계를 맺었지만, 말년의 마지막 메모에서 다음과 같이 적고 있다.

1949년 9월 1일, 야스퍼스가 한나 아렌트에게 보낸 편지에서 하이데거를 "불순한 영혼 - 자신의 불순함을 느끼지 않고, 거기서 나오지 않고, 오욕 속에서 무분별하게 살아가는 영혼"이라고 쓰자, 아렌트는 9월 9일 답장에서 "당신이 불순이라고 부르는 것은, 나는 무개성이라고 부를 것이다. (중략) 그러나 하이데거는 그렇다고 해도 깊은 곳에, 또 쉽게 잊을 수 없는 열정을 가지고 살고 있다"라고 적었다. 한나 아렌트는 1969년 하이데거 80세 생일에 다음과 같이 적고 있다.

프리드리히 니체와 프리드리히 횔덜린은 하이데거에게 중요한 영향을 미쳤으며, 특히 1930년대와 1940년대에 하이데거는 이들에 대한 강의를 많이 했다. 니체에 관한 강의는 출판된 작품이 아닌, ''권력에의 의지''라는 제목으로 사후에 출판된 단편들에 초점을 맞추었다. 하이데거는 ''권력에의 의지''를 서구 형이상학의 정점으로 해석하며, 강의는 두 사상가 간의 일종의 대화였다.

마이클 앨런 길레스피는 하이데거의 "운명"에 대한 이론적 수용이 마르크스주의의 천년왕국론과 많은 공통점을 가지고 있다고 말한다. 그러나 마르크스주의자들은 하이데거의 "이론적 수용이 실질적인 정치 활동과 대립되며 파시즘을 암시한다"고 믿는다. 그러나 길레스피는 하이데거로부터 오는 "진정한 위험"은 침묵주의가 아니라 광신주의라고 말한다. 현대성은 인류를 "심오한 허무주의의 위기에 처한" 새로운 목표를 향해 던져 놓았는데, 그것은 "너무나 낯설어서 그것을 이해하기 위해 새로운 전통을 건설해야 한다."

길레스피는 하이데거의 저술에서 인류가 "과학자, 노동자, 짐승"으로 퇴보할 수 있다고 추론한다. 길레스피에 따르면, 하이데거는 이러한 심연을 서구 역사상 가장 위대한 사건으로 간주했는데, 그 이유는 그것이 인류가 전소크라테스 철학자들보다 더 심오하고 원초적으로 존재를 이해할 수 있게 해줄 수 있기 때문이다.

프리드리히 횔덜린의 시는 하이데거 후기 작품과 사상의 중심 초점이 되었다. 하이데거는 횔덜린에게 존재의 역사와 독일의 역사 내에서 독특한 위치를 부여하며, 그의 사상이 아직 독일이나 서구에서 더 일반적으로 "들리지 않은" 선구자로 여긴다. 1930년대 이후 하이데거의 많은 작품에는 횔덜린 시의 구절에 대한 명상이 포함되어 있으며, 여러 강좌는 단일 시의 해석에 전념한다. 예를 들어, ''횔덜린의 찬가 "이스터"''가 있다.

하이데거는 많은 사람들에 의해 20세기 가장 중요하고 영향력 있는 철학자 중 한 명으로 여겨진다. 미국의 철학자 리처드 로티는 하이데거를 존 듀이와 루트비히 비트겐슈타인과 함께 가장 중요한 철학자 중 한 명으로 꼽았다. 사이먼 크리치리는 하이데거를 "20세기 대륙 전통에서 가장 중요하고 영향력 있는 철학자"라고 칭찬했다.

슬로베니아 철학자 슬라보예 지젝은 하이데거를 "위대한 철학자"라고 언급하며, 그의 반유대주의 주장이 그의 철학을 훼손했다는 견해를 거부했다.

프랑스에서는 하이데거의 작품을 읽고 해석하는 매우 길고 특별한 역사가 있다. 하이데거의 존재론에 대한 논의는 때때로 개별 인간 존재 방식(다자인) 분석에 뿌리를 둔 것으로 해석되기 때문에 그의 작품은 종종 실존주의와 관련되어 왔다. 자크 데리다는 해체주의가 하이데거를 통해 계승된 전통이라고 본다(프랑스어 "déconstruction"은 하이데거가 사용한 "Destruktion"(문자 그대로 "파괴")과 "Abbau"(보다 문자 그대로 "해체")라는 단어를 번역하기 위해 만들어진 용어이다). 장 폴 사르트르의 1943년 저서 『존재와 무』에 대한 하이데거의 영향은 두드러진다. 그러나 하이데거 자신은 사르트르가 자신의 작품을 잘못 해석했다고 주장했다.

휴버트 드레이퍼스는 "세계-안-에서-있음"이라는 하이데거의 개념을 인공 지능 연구에 도입했다. 드레이퍼스에 따르면, 프레임 문제와 같은 오랜 연구 질문들은 하이데거적 틀 안에서만 해결될 수 있다. 하이데거는 또한 활동주의와 실재 로보틱스에 깊은 영향을 미쳤다. 전 트럼프 수석 전략가 스티브 배넌은 하이데거에 대한 존경을 표명하고 그의 철학을 칭찬했다.

하이데거 작품에 대한 일부 저술가들은 서구 철학 외부, 특히 동아시아 사상의 전통과의 대화 가능성을 그 안에서 보고 있다. 동서양 철학의 차이에도 불구하고, 하이데거의 후기 작품, 특히 "일본인과 질문자 사이의 언어에 대한 대화"는 그러한 대화를 시작하려는 관심을 보여준다. 하이데거 자신은 교토학파의 회원인 다나베 하지메와 구키 슈조를 비롯한 많은 일본 지식인들과 접촉했다. 장중원(Chang Chung-Yuan) 학자는 "하이데거는 지적으로 도(Tao)를 이해할 뿐만 아니라 본질을 직관적으로 경험한 유일한 서양 철학자이다"라고 말했다. 철학자 라인하르트 메이(Reinhard May)는 하이데거의 작품에 도교와 일본 학자들의 큰 영향이 있지만, 저자는 이 영향을 인정하지 않는다고 본다. 그는 하이데거가 때때로 "도가와 선불교 경전의 독일어 번역에서 주요 개념을 대량으로 거의 그대로 가져왔다"는 것을 보여줄 수 있다고 주장한다. 그는 여기에 "오랫동안 발견되지 않은 비서구 영성에 대한 이러한 은밀한 문헌적 도용은 그 정도가 상당히 유례가 없으며, 하이데거 작품에 대한 우리의 미래 해석에 엄청난 영향을 미칠 것 같다"고 덧붙였다.

오늘날 하이데거의 작품에 영향을 받은 것으로 알려진 주목할 만한 인물로는 러시아의 저명한 극우 정치 철학자 알렉산드르 두긴이 있다.

스위스의 정신과 의사 루트비히 빈스방거는 하이데거의 철학을 도입하여 실존 분석을 제창했다. 또한 독일의 정신병리학자 볼프강 브랑켄부르크는 하이데거의 강의를 수강하는 한편 빈스방거의 영향을 받아 실존 분석을 수행했다. 그 외 스위스의 정신과 의사 메달트 보스, 일본의 기무라 빈이 영향을 받았고, 기무라는 보스 편저 『초리콘 세미나』를 번역하기도 했다. 프랑스의 정신분석가 자크 라캉도 영향을 받았다. 미국의 정신분석가 한스 로발드(Hans Loewald)도 하이데거 철학을 정신분석에 도입했다.

미국에서는 1923년 마빈 파버(Marvin Faber)가 프라이부르크에서 하이데거의 강의를 들었다. 1929년 시드니 후크(Sidney Hook)는 하이데거의 철학과 존 듀이의 철학이 평행적이라고 생각하여 듀이에게 「존재와 시간」의 요약을 전달했는데, 듀이가 자신의 철학이 초월론적 독일어로 번역된 것 같다고 답했다. 마조리 글렌(글릭스만)은 1931년에 「존재와 시간」을 읽고 프라이부르크 대학교에서 하이데거의 강의를 들었다. 마조리 글렌은 1948년에 하이데거를 논한 『Dreadful Freedom: A Critique of Existentialism』을, 그리고 1957년에 『마르틴 하이데거』를 출간했는데, 이것이 미국에서의 최초의 입문서가 되었다. 마조리 글렌은 「존재와 시간」은 진정한 철학적 힘을 가지고 있다고 했지만, 후기 하이데거에 대해서는 산만하고 단조롭고 예리함이 부족하다고 평가했다.

미국에서 사상사·문화사의 아버지로 여겨지는 르네상스 고전학자 폴 오스카 크리스텔러(Paul Oskar Kristeller)도 하이데거의 영향을 강하게 받았는데, 1926년 마르부르크에서 하이데거의 강의와 역사주의에 관한 세미나에 감명을 받고, 1931년에는 프라이부르크 대학교에서 르네상스 시대의 네오플라토니즘 철학자 마르실리오 피치노에 관한 박사 학위 논문을 하이데거를 주사로 작성했다. 그 후 크리스텔러는 미국으로 초빙되었지만, 독일에 남은 유대계 부모는 강제수용소에서 사망했다. 크리스텔러는 정신 분석가 한스 로왈드(Hans Loewald), 카를 뢰비트, 한나 아렌트와의 서신 교환에서 하이데거를 언급했고, 또한 하이데거에게 보낸 1973년 4월 9일자 서신에서는 프라이부르크를 방문하고 싶다고 말하고 있다. 크리스텔러의 1943년 저서 『마르실리오 피치노의 철학』은 하이데거의 영향을 강하게 받고 있다.

정치철학자 레오 슈트라우스는 프라이부르크 대학교와 마르부르크 대학교에서 하이데거의 아리스토텔레스 강의를 듣고 하이데거의 영향을 받았다. 귄터 안데르스(Günther Anders)는 하이데거 밑에서 배운 후 한나 아렌트의 첫 번째 남편이 되었고(1937년 이혼), 그 후 미국으로 망명했다. 역시 미국으로 망명한 헤르베르트 마르쿠제와 함께 귄터 안데르스는 하이데거 철학의 위험성과 결점에 대해 연구하여 1947년 「철학과 현상학 연구」를 출간했다.

옥스퍼드 대학교에서 길버트 라일(Gilbert Ryle)에게 철학 지도를 받은 테렌스 맬릭은 1960년대에 하이데거의 집을 방문하고 귀국 후 1969년에 하이데거의 1929년 「근거의 본질에 관하여(Vom Wesen des Grundes)」를 영역했고, 그 후 영화 감독이 되었다.

리처드 로티는 저서 『철학과 자연의 거울』에서 하이데거는 체계적 철학에서와 같은 보편적 공약화에 회의적이며, 루트비히 비트겐슈타인 등과 같은 계몽적 철학이라고 했다. 휴버트 드레이퍼스는 1991년, 『세계 안의 존재』를 발표했다. 2001년 조지 마이어슨(George Maerson)은 『하이데거와 하버마스와 휴대전화』에서 현재의 휴대전화 통신을 하이데거와 하버마스의 이론으로 고찰했다.

제리 코진스키는 1971년 소설 『Being There(邦題:정원사 단지 거기에 있는 사람만)』을 하이데거의 현존재(다자인) 사상을 바탕으로 썼지만, 코진스키는 이것이 "하이데거주의자의 소설"이 아니라고 말하고 있다. 우디 앨런은 1980년 단편 「니들먼의 추억」에서 하이데거를 풍자하고 있다. 미국 동시다발 테러 사건으로 파괴된 월드 트레이드 센터 자리에 재건된 1 월드 트레이드 센터 등을 설계한 다니엘 리베스킨드는 하이데거의 철학에 영향을 받고 있다.

정치철학자 마이클 오크숏은 프라이부르크 대학교에 유학하여 하이데거의 영향을 받았다.

캐나다의 정치철학자 니콜라스 콤프리디스(Nicholas Complodis)는 하버마스 등 프랑크푸르트 학파가 하이데거를 오해하고 있다고 하여 하이데거를 재평가했다.

하이데거의 프랑스에서의 영향은 매우 컸으며, 많은 프랑스 현대 사상가, 포스트구조주의 철학자들이 그의 깊은 영향을 받았다.

1938년, 앙리 코르뱅은 하이데거의 저서 「존재론이란 무엇인가」(Was ist Metaphysik?)를 처음으로 프랑스어로 번역했다. 1976년, 앙리 코르뱅은 라디오 프랑스의 프로그램 프랑스 퀼튀르 인터뷰에서 자신의 이슬람 철학 연구가 하이데거의 해석학에 많은 빚을 지고 있다고 말했다.

하이데거의 현상학은 프랑스의 실존주의 철학자 장폴 사르트르에게 큰 영향을 주었다. 사르트르는 윌리엄 포크너의 소설의 시간 구조에 대해, 하이데거의 시간성을 바탕으로 쓴 편이 더 재미있을 것이며, 자신이 그것을 시도하고 있다고 서신에서 언급했다. 또한 자신의 철학에 대해, 하이데거가 역사성에 대해 10페이지 정도로 서술한 것을 상세히 풀어낸 것에 불과할지도 모른다고 언급하며, 1940년 2월에는 전쟁 중 일기에서 사르트르에게 하이데거는 천우(天佑)였으며, 역사성과 본래성이라는 두 가지 도구가 없었다면 얼마나 많은 시간이 걸렸을지 모른다고 적었다. 사르트르는 『존재와 무』(L'Être et le néant)를 1943년에 발표했다. 사르트르가 저서에서 하이데거를 인용했기 때문에, 나치 신봉자라는 비난을 받기도 했다. 또한 사르트르는 하이데거의 철학을 실존주의로 규정했지만, 하이데거 자신은 전기와 후기를 통틀어 일관되게 실존 철학자 또는 실존주의자라고 불리는 것을 거부했다고 여겨진다. 또한 사르트르가 "실존은 본질에 선행한다"고 말한 것에 대해 하이데거는 『인간성에 관하여』(Brief über den Humanismus)에서 사르트르의 명제는 플라톤 이후 형이상학에서의 "본질은 실존에 선행한다"는 명제를 역전시킨 것이지만, 여전히 형이상학적 명제에 머물러 있으며, 『존재와 시간』에서 제기한 명제와는 조금도 공통점이 없다고 평가했다. 사르트르의 친구 에마뉘엘 레비나스, 모리스 메를로퐁티도 하이데거의 영향을 받았다.

조르주 바타유는 하이데거를 비판하면서도 그의 영향을 받았다. 프랑스에 망명한 러시아 철학자 알렉산드르 코제브와 모리스 블랑쇼도 하이데거의 영향을 받았다.

그리스 출신의 마르크스주의자 코스타스 악셀로스(Kostas Axels)는 장 보프레와 함께 1957년, 하이데거의 「존재론이란 무엇인가」를 프랑스어로 번역했다. 악셀로스는 1966년, 「마르크스와 하이데거」를 발표했고, 하이데거의 『인간성에 관한 서간』(Brief über den Humanismus)에서 마르크스에 대한 언급을 통해 저술을 시작했다. 마찬가지로 마르크스주의자인 루이 알튀세르도 영향을 받았으며, 알튀세르는 에피쿠로스-스피노자-카를 마르크스-니체-하이데거를 유물론의 계보로 보았거나, 하이데거의 존재론적 반인간주의에 영향을 받아 「이론적 반인간주의」를 비판했다. 알튀세르는 "하이데거에 의해 공허가 결정적인 철학적 중요성을 다시 한번 명확히 드러냈다", "이 공허에 의해 사실성은 토대를 잃고, 풀린다. 이렇게 해서 공허는 초월론적 우연성을 증명한다"고 논하며, 자서전 『미래는 길게 이어진다』(L’Avenir dure longtemps) 에서도 알튀세르는 하이데거를 존경하고 있다. 자크 데리다에 따르면, 알튀세르는 항상 하이데거에게 매료되어 있었고, 알튀세르에게 하이데거는 대항자로서, 또한 본질적 또는 실질적인 의존 대상으로서, 20세기에 피할 수 없는 위대한 사상가였다.

장-뤼크 마리옹(Jean-Luc Marion)도 하이데거의 영향을 받았다. 질 들뢰즈는 1968년의 『차이와 반복』(Différence et répétition)에서 하이데거의 존재론적 차이를 "주름"(pli)으로 보았지만, 하이데거는 여전히 동일성을 유지하고 있다고 비판했다. 또한 알프레드 자리의 파타피직(pataphysique)을 "하이데거의 선구자"로서 논했다. 미셸 푸코는 하이데거가 "나에게 항상 본질적인 철학자였다"고 말했다. 하이데거에 의한 형이상학의 해체는 자크 데리다의 탈구축에 깊은 영향을 주었고, 후속 세대의 필립 라쿠-라바르트, 카트린 말라부 등에도 영향을 미쳤으며, 프랑스에서의 하이데거 연구는 맥을 이어 계속되고 있다. 라이너 슐만(Rainer Schürmann)은 1982년에 『무정부의 원리: 하이데거와 장소의 문제』(The Principle of Anarchy: Heidegger and the Question of Place)를 간행했다. 장 그레슈(Jean Grondin)는 1994년에 『존재와 시간』 주해를 간행했다. 베르나르 스티글레르는 『기술과 시간』(La Technique et le temps)을 하이데거의 영향을 받아 썼다.

하이데거의 영향은 유럽에만 그치지 않고, 일본에서는 교토학파에 영향을 주었다. 그레이엄 파크스는 일본에서의 하이데거의 영향이 세계에서 가장 광범위했다고 말한다. 1924년에는 최초의 실질적인 해설이 다나베 하지메에 의해 이루어졌고, 1933년에는 하이데거 연구 서적이 일본인 철학자에 의해 쓰여졌으며, 1939년에는 『존재와 시간』의 번역이 출판되었는데, 이것은 영역보다 23년이나 앞선 것이었다. 일본어로 된 하이데거에 관한 연구 논문 및 2차 자료는 다른 어떤 언어보다 많다고 여겨진다.

1921년, 하이델베르크 대학에 유학 중이었고, 후에 파울 나투르프를 번역한 이토 키치노스케가 도쿠노 푼에게 보낸 서신에서 하이데거에 대해 언급했다. 1921년 겨울 학기에는 이토 키치노스케, 야마우치 토쿠리츠, 고야마 이와오, 후지오카 쿠로쿠, 키바 료혼이 프라이부르크에 유학 중이었다. 1921년 11월 24일, 니시다 기타로가 야마우치 토쿠리츠에게 보낸 회신에서 하이데거에 대해 언급했다. 1922년 3월, 고야마 이와오가 잡지 「사상」 6호에서 하이데거를 소개했다.

하이데거보다 네 살 위인 다나베 하지메는 프라이부르크 대학에서 1923년 여름 학기부터 하이데거의 강의를 수강했다. 다나베 하지메는 다이쇼 13년(1924년)에 「현상학에 있어서 새로운 전환 하이데거의 생의 현상학」을 이와나미 서점 『사상』 36호에 발표했다. 이 논문에서 다나베 하지메는 하이데거에 대해 "그는 처음 리케르트의 문을 나와 현상학에 들어가, 후설의 입장의 제한을 알게 되면서, 딜타이의 영향 아래 현상학을 새로운 방향으로 전환시키려고 하고 있다. (중략) 따라서 우리는 직접 그것을 아는 길을 아직 가지고 있지 않다."라고 쓰고 있다. 다나베 하지메는 말년에 「철학과 시와 종교」에서 하이데거는 아우구스티누스의 자유 의지론과 아리스토텔레스의 주지주의를 보완하려고 했던 둔스 스코투스처럼 「존재의 동일성과 자유의 부정 매개성의 종합을 의도하고 있었다」라고 쓰고 있다. 1934년, 하이데거의 나치당 입당과 「독일 대학의 자기 주장」에 대해 비판했다. 1957년 6월, 하이데거와 오이겐 핑크의 추천으로 다나베 하지메는 프라이부르크 대학 명예 박사 학위를 받는다.

1923년 10월부터 1924년 8월까지 마르부르크 대학에 유학했던 미키 키요시는 하르트만과 하이데거의 강의 「현상학 입문」「아리스토텔레스 연습」「후설 연습」을 수강했다(수강 등록은 과목별로 유료였다). 미키 키요시는 1924년에

』미키 키요시 전집 제1권 446페이지 11~ 447페이지 3행째부터 인용)}}

라고 편지에 쓰고 있다.

1924년 봄에는 일본의 유럽 문화 연구소에 연봉 17000마르크라는 거액의 보수로 초빙되었고, 도쿄 제국 대학에서의 교직도 제안이 있었지만, 아리스토텔레스 연구를 완성하는 것과, 일본으로의 연구 여행의 필요성을 확신할 수 없었기 때문에, 실현되지 않았다.

4. 1. 주요 영향

프리드리히 니체와 프리드리히 횔덜린은 하이데거에게 중요한 영향을 미쳤으며, 특히 1930년대와 1940년대에 하이데거는 이들에 대한 강의를 많이 했다. 니체에 관한 강의는 출판된 작품이 아닌, ''권력에의 의지''라는 제목으로 사후에 출판된 단편들에 초점을 맞추었다. 하이데거는 ''권력에의 의지''를 서구 형이상학의 정점으로 해석하며, 강의는 두 사상가 간의 일종의 대화였다.마이클 앨런 길레스피는 하이데거의 "운명"에 대한 이론적 수용이 마르크스주의의 천년왕국론과 많은 공통점을 가지고 있다고 말한다. 그러나 마르크스주의자들은 하이데거의 "이론적 수용이 실질적인 정치 활동과 대립되며 파시즘을 암시한다"고 믿는다. 그러나 길레스피는 하이데거로부터 오는 "진정한 위험"은 침묵주의가 아니라 광신주의라고 말한다. 현대성은 인류를 "심오한 허무주의의 위기에 처한" 새로운 목표를 향해 던져 놓았는데, 그것은 "너무나 낯설어서 그것을 이해하기 위해 새로운 전통을 건설해야 한다."

길레스피는 하이데거의 저술에서 인류가 "과학자, 노동자, 짐승"으로 퇴보할 수 있다고 추론한다. 길레스피에 따르면, 하이데거는 이러한 심연을 서구 역사상 가장 위대한 사건으로 간주했는데, 그 이유는 그것이 인류가 전소크라테스 철학자들보다 더 심오하고 원초적으로 존재를 이해할 수 있게 해줄 수 있기 때문이다.

프리드리히 횔덜린의 시는 하이데거 후기 작품과 사상의 중심 초점이 되었다. 하이데거는 횔덜린에게 존재의 역사와 독일의 역사 내에서 독특한 위치를 부여하며, 그의 사상이 아직 독일이나 서구에서 더 일반적으로 "들리지 않은" 선구자로 여긴다. 1930년대 이후 하이데거의 많은 작품에는 횔덜린 시의 구절에 대한 명상이 포함되어 있으며, 여러 강좌는 단일 시의 해석에 전념한다. 예를 들어, ''횔덜린의 찬가 "이스터"''가 있다.

하이데거는 많은 사람들에 의해 20세기 가장 중요하고 영향력 있는 철학자 중 한 명으로 여겨진다. 미국의 철학자 리처드 로티는 하이데거를 존 듀이와 루트비히 비트겐슈타인과 함께 가장 중요한 철학자 중 한 명으로 꼽았다. 사이먼 크리치리는 하이데거를 "20세기 대륙 전통에서 가장 중요하고 영향력 있는 철학자"라고 칭찬했다.

슬로베니아 철학자 슬라보예 지젝은 하이데거를 "위대한 철학자"라고 언급하며, 그의 반유대주의 주장이 그의 철학을 훼손했다는 견해를 거부했다.

프랑스에서는 하이데거의 작품을 읽고 해석하는 매우 길고 특별한 역사가 있다. 하이데거의 존재론에 대한 논의는 때때로 개별 인간 존재 방식(다자인) 분석에 뿌리를 둔 것으로 해석되기 때문에 그의 작품은 종종 실존주의와 관련되어 왔다. 자크 데리다는 해체주의가 하이데거를 통해 계승된 전통이라고 본다(프랑스어 "déconstruction"은 하이데거가 사용한 "Destruktion"(문자 그대로 "파괴")과 "Abbau"(보다 문자 그대로 "해체")라는 단어를 번역하기 위해 만들어진 용어이다). 장 폴 사르트르의 1943년 저서 『존재와 무』에 대한 하이데거의 영향은 두드러진다. 그러나 하이데거 자신은 사르트르가 자신의 작품을 잘못 해석했다고 주장했다.

휴버트 드레이퍼스는 "세계-안-에서-있음"이라는 하이데거의 개념을 인공 지능 연구에 도입했다. 드레이퍼스에 따르면, 프레임 문제와 같은 오랜 연구 질문들은 하이데거적 틀 안에서만 해결될 수 있다. 하이데거는 또한 활동주의와 실재 로보틱스에 깊은 영향을 미쳤다. 전 트럼프 수석 전략가 스티브 배넌은 하이데거에 대한 존경을 표명하고 그의 철학을 칭찬했다.

하이데거 작품에 대한 일부 저술가들은 서구 철학 외부, 특히 동아시아 사상의 전통과의 대화 가능성을 그 안에서 보고 있다. 동서양 철학의 차이에도 불구하고, 하이데거의 후기 작품, 특히 "일본인과 질문자 사이의 언어에 대한 대화"는 그러한 대화를 시작하려는 관심을 보여준다. 하이데거 자신은 교토학파의 회원인 다나베 하지메와 쿠키 슈조를 비롯한 많은 일본 지식인들과 접촉했다. 장중원(Chang Chung-Yuan) 학자는 "하이데거는 지적으로 도(Tao)를 이해할 뿐만 아니라 본질을 직관적으로 경험한 유일한 서양 철학자이다"라고 말했다. 철학자 라인하르트 메이(Reinhard May)는 하이데거의 작품에 도교와 일본 학자들의 큰 영향이 있지만, 저자는 이 영향을 인정하지 않는다고 본다. 그는 하이데거가 때때로 "도가와 선불교 경전의 독일어 번역에서 주요 개념을 대량으로 거의 그대로 가져왔다"는 것을 보여줄 수 있다고 주장한다. 그는 여기에 "오랫동안 발견되지 않은 비서구 영성에 대한 이러한 은밀한 문헌적 도용은 그 정도가 상당히 유례가 없으며, 하이데거 작품에 대한 우리의 미래 해석에 엄청난 영향을 미칠 것 같다"고 덧붙였다.

오늘날 하이데거의 작품에 영향을 받은 것으로 알려진 주목할 만한 인물로는 러시아의 저명한 극우 정치 철학자 알렉산드르 두긴이 있다.

하이데거의 제자와 학생으로는 카를 뢰비트, 헤르베르트 마르쿠제, 한스 게오르크 가다머, 오이겐 핑크, 한나 아렌트, 레오 슈트라우스, 마이클 오크숏, 마조리 그렌(Marjorie Grene)이 있다. 장 폴 사르트르, 에마뉘엘 레비나스 등 프랑스 철학자들에게도 영향을 미쳤으며, 이탈리아의 조르조 아감벤, 노르웨이에서는 심층생태주의를 제창한 철학자 아르네 네스와 건축학자 크리스티안 놀베르크-슐츠, 체코에서는 『역사철학에 관한 이단적인 논고』를 저술한 얀 파토치카 등이 있다. 또한 가톨릭의 막스 뮐러도 영향을 받았다.

하이데거의 영향은 유럽에 그치지 않고, 일본에서는 다나베 하지메, 와츠지 데쓰로, 미야케 고이치, 니시타니 케이지 등 교토학파에 영향을 미쳤으며, 일본 외에도 중국, 한국, 태국에도 영향을 미쳤고, 라틴 아메리카에서는 아르헨티나 출신으로 해방 철학으로 알려진 엔리케 두셀(Enrique Dussel), 이란에도 미쳤다. 하이데거의 제자이자 유대계 시온주의자 철학자였던 한스 요나스는 "의심할 여지 없이 당시 독일에서 가장 중요한 철학자였다. 아마도 이 세기의 가장 중요한 철학자일 것이다"라고 평가했다.

칼 야스퍼스는 하이데거와 복잡한 관계를 맺었지만, 말년의 마지막 메모에서 다음과 같이 적고 있다.

1949년 9월 1일, 야스퍼스가 한나 아렌트에게 보낸 편지에서 하이데거를 "불순한 영혼 - 자신의 불순함을 느끼지 않고, 거기서 나오지 않고, 오욕 속에서 무분별하게 살아가는 영혼"이라고 쓰자, 아렌트는 9월 9일 답장에서 "당신이 불순이라고 부르는 것은, 나는 무개성이라고 부를 것이다. 그러나 그가 문자 그대로 개성을 가지고 있지 않다는, 분명히 특히 나쁜 개성을 가지고 있지 않다는 의미에서이다. 그러나 하이데거는 그렇다고 해도 깊은 곳에, 또 쉽게 잊을 수 없는 열정을 가지고 살고 있다"라고 적었다. 한나 아렌트는 1969년 하이데거 80세 생일에 다음과 같이 적고 있다.

스위스의 정신과 의사 루트비히 빈스방거는 하이데거의 철학을 도입하여 실존 분석을 제창했다. 또한 독일의 정신병리학자 볼프강 브랑켄부르크는 하이데거의 강의를 수강하는 한편 빈스방거의 영향을 받아 실존 분석을 수행했다. 그 외 스위스의 정신과 의사 메달트 보스, 일본의 기무라 빈이 영향을 받았고, 기무라는 보스 편저 『초리콘 세미나』를 번역하기도 했다. 프랑스의 정신분석가 자크 라캉도 영향을 받았다. 미국의 정신분석가 한스 로발드(Hans Loewald)도 하이데거 철학을 정신분석에 도입했다.

미국에서는 1923년 마빈 파버(Marvin Faber)가 프라이부르크에서 하이데거의 강의를 들었다. 1929년 시드니 후크(Sidney Hook)는 하이데거의 철학과 존 듀이의 철학이 평행적이라고 생각하여 듀이에게 「존재와 시간」의 요약을 전달했는데, 듀이가 자신의 철학이 초월론적 독일어로 번역된 것 같다고 답했다. 마조리 글렌(글릭스만)은 1931년에 「존재와 시간」을 읽고 프라이부르크 대학교에서 하이데거의 강의를 들었다. 마조리 글렌은 1948년에 하이데거를 논한 『Dreadful Freedom: A Critique of Existentialism』을, 그리고 1957년에 『마르틴 하이데거』를 출간했는데, 이것이 미국에서의 최초의 입문서가 되었다. 마조리 글렌은 「존재와 시간」은 진정한 철학적 힘을 가지고 있다고 했지만, 후기 하이데거에 대해서는 산만하고 단조롭고 예리함이 부족하다고 평가했다.

미국에서 사상사·문화사의 아버지로 여겨지는 르네상스 고전학자 폴 오스카 크리스텔러(Paul Oskar Kristeller)도 하이데거의 영향을 강하게 받았는데, 1926년 마르부르크에서 하이데거의 강의와 역사주의에 관한 세미나에 감명을 받고, 1931년에는 프라이부르크 대학교에서 르네상스 시대의 네오플라토니즘 철학자 마르실리오 피치노에 관한 박사 학위 논문을 하이데거를 주사로 작성했다. 그 후 크리스텔러는 미국으로 초빙되었지만, 독일에 남은 유대계 부모는 강제수용소에서 사망했다. 크리스텔러는 정신 분석가 한스 로왈드(Hans Loewald), 카를 뢰비트, 한나 아렌트와의 서신 교환에서 하이데거를 언급했고, 또한 하이데거에게 보낸 1973년 4월 9일자 서신에서는 프라이부르크를 방문하고 싶다고 말하고 있다. 크리스텔러의 1943년 저서 『마르실리오 피치노의 철학』은 하이데거의 영향을 강하게 받고 있다.

정치철학자 레오 슈트라우스는 프라이부르크 대학교와 마르부르크 대학교에서 하이데거의 아리스토텔레스 강의를 듣고 하이데거의 영향을 받았다. 귄터 안데르스(Günther Anders)는 하이데거 밑에서 배운 후 한나 아렌트의 첫 번째 남편이 되었고(1937년 이혼), 그 후 미국으로 망명했다. 역시 미국으로 망명한 헤르베르트 마르쿠제와 함께 귄터 안데르스는 하이데거 철학의 위험성과 결점에 대해 연구하여 1947년 「철학과 현상학 연구」를 출간했다.

옥스퍼드 대학교에서 길버트 라일(Gilbert Ryle)에게 철학 지도를 받은 테렌스 맬릭은 1960년대에 하이데거의 집을 방문하고 귀국 후 1969년에 하이데거의 1929년 「근거의 본질에 관하여(Vom Wesen des Grundes)」를 영역했고, 그 후 영화 감독이 되었다.

리처드 로티는 저서 『철학과 자연의 거울』에서 하이데거는 체계적 철학에서와 같은 보편적 공약화에 회의적이며, 루트비히 비트겐슈타인 등과 같은 계몽적 철학이라고 했다. 휴버트 드레이퍼스는 1991년, 『세계 안의 존재』를 발표했다. 2001년 조지 마이어슨(George Maerson)은 『하이데거와 하버마스와 휴대전화』에서 현재의 휴대전화 통신을 하이데거와 하버마스의 이론으로 고찰했다.

제리 코진스키는 1971년 소설 『Being There(邦題:정원사 단지 거기에 있는 사람만)』을 하이데거의 현존재(다자인) 사상을 바탕으로 썼지만, 코진스키는 이것이 "하이데거주의자의 소설"이 아니라고 말하고 있다. 우디 앨런은 1980년 단편 「니들먼의 추억」에서 하이데거를 풍자하고 있다. 미국 동시다발 테러 사건으로 파괴된 월드 트레이드 센터 자리에 재건된 1 월드 트레이드 센터 등을 설계한 다니엘 리베스킨드는 하이데거의 철학에 영향을 받고 있다.

정치철학자 마이클 오크숏은 프라이부르크 대학교에 유학하여 하이데거의 영향을 받았다.

캐나다의 정치철학자 니콜라스 콤프리디스(Nicholas Complodis)는 하버마스 등 프랑크푸르트 학파가 하이데거를 오해하고 있다고 하여 하이데거를 재평가했다.

하이데거의 프랑스에서의 영향은 매우 컸으며, 많은 프랑스 현대 사상가, 포스트구조주의 철학자들이 그의 깊은 영향을 받았다.

1938년, 앙리 코르뱅은 하이데거의 저서 「존재론이란 무엇인가」(Was ist Metaphysik?)를 처음으로 프랑스어로 번역했다. 1976년, 앙리 코르뱅은 라디오 프랑스의 프로그램 프랑스 퀼튀르 인터뷰에서 자신의 이슬람 철학 연구가 하이데거의 해석학에 많은 빚을 지고 있다고 말했다.

하이데거의 현상학은 프랑스의 실존주의 철학자 장폴 사르트르에게 큰 영향을 주었다. 사르트르는 윌리엄 포크너의 소설의 시간 구조에 대해, 하이데거의 시간성을 바탕으로 쓴 편이 더 재미있을 것이며, 자신이 그것을 시도하고 있다고 서신에서 언급했다. 또한 자신의 철학에 대해, 하이데거가 역사성에 대해 10페이지 정도로 서술한 것을 상세히 풀어낸 것에 불과할지도 모른다고 언급하며, 1940년 2월에는 전쟁 중 일기에서 사르트르에게 하이데거는 천우(天佑)였으며, 역사성과 본래성이라는 두 가지 도구가 없었다면 얼마나 많은 시간이 걸렸을지 모른다고 적었다. 사르트르는 『존재와 무』(L'Être et le néant)를 1943년에 발표했다. 사르트르가 저서에서 하이데거를 인용했기 때문에, 나치 신봉자라는 비난을 받기도 했다. 또한 사르트르는 하이데거의 철학을 실존주의로 규정했지만, 하이데거 자신은 전기와 후기를 통틀어 일관되게 실존 철학자 또는 실존주의자라고 불리는 것을 거부했다고 여겨진다. 또한 사르트르가 "실존은 본질에 선행한다"고 말한 것에 대해 하이데거는 『인간성에 관하여』(Brief über den Humanismus)에서 사르트르의 명제는 플라톤 이후 형이상학에서의 "본질은 실존에 선행한다"는 명제를 역전시킨 것이지만, 여전히 형이상학적 명제에 머물러 있으며, 『존재와 시간』에서 제기한 명제와는 조금도 공통점이 없다고 평가했다. 사르트르의 친구 에마뉘엘 레비나스, 모리스 메를로퐁티도 하이데거의 영향을 받았다.

조르주 바타유는 하이데거를 비판하면서도 그의 영향을 받았다. 프랑스에 망명한 러시아 철학자 알렉산드르 코제브와 모리스 블랑쇼도 하이데거의 영향을 받았다.

그리스 출신의 마르크스주의자 코스타스 악셀로스(Kostas Axels)는 장 보프레와 함께 1957년, 하이데거의 「존재론이란 무엇인가」를 프랑스어로 번역했다. 악셀로스는 1966년, 「마르크스와 하이데거」를 발표했고, 하이데거의 『인간성에 관한 서간』(Brief über den Humanismus)에서 마르크스에 대한 언급을 통해 저술을 시작했다. 마찬가지로 마르크스주의자인 루이 알튀세르도 영향을 받았으며, 알튀세르는 에피쿠로스-스피노자-카를 마르크스-니체-하이데거를 유물론의 계보로 보았거나, 하이데거의 존재론적 반인간주의에 영향을 받아 「이론적 반인간주의」를 비판했다. 알튀세르는 "하이데거에 의해 공허가 결정적인 철학적 중요성을 다시 한번 명확히 드러냈다", "이 공허에 의해 사실성은 토대를 잃고, 풀린다. 이렇게 해서 공허는 초월론적 우연성을 증명한다"고 논하며, 자서전 『미래는 길게 이어진다』(L’Avenir dure longtemps) 에서도 알튀세르는 하이데거를 존경하고 있다. 자크 데리다에 따르면, 알튀세르는 항상 하이데거에게 매료되어 있었고, 알튀세르에게 하이데거는 대항자로서, 또한 본질적 또는 실질적인 의존 대상으로서, 20세기에 피할 수 없는 위대한 사상가였다.

장-뤼크 마리옹(Jean-Luc Marion)도 하이데거의 영향을 받았다. 질 들뢰즈는 1968년의 『차이와 반복』(Différence et répétition)에서 하이데거의 존재론적 차이를 "주름"(pli)으로 보았지만, 하이데거는 여전히 동일성을 유지하고 있다고 비판했다. 또한 알프레드 자리의 파타피직(pataphysique)을 "하이데거의 선구자"로서 논했다. 미셸 푸코는 하이데거가 "나에게 항상 본질적인 철학자였다"고 말했다. 하이데거에 의한 형이상학의 해체는 자크 데리다의 탈구축에 깊은 영향을 주었고, 후속 세대의 필립 라쿠-라바르트, 카트린 말라부 등에도 영향을 미쳤으며, 프랑스에서의 하이데거 연구는 맥을 이어 계속되고 있다. 라이너 슐만(Rainer Schürmann)은 1982년에 『무정부의 원리: 하이데거와 장소의 문제』(The Principle of Anarchy: Heidegger and the Question of Place)를 간행했다. 장 그레슈(Jean Grondin)는 1994년에 『존재와 시간』 주해를 간행했다. 베르나르 스티글레르는 『기술과 시간』(La Technique et le temps)을 하이데거의 영향을 받아 썼다.

하이데거의 영향은 유럽에만 그치지 않고, 일본에서는 교토학파에 영향을 주었다. 그레이엄 파크스는 일본에서의 하이데거의 영향이 세계에서 가장 광범위했다고 말한다. 1924년에는 최초의 실질적인 해설이 다나베 하지메에 의해 이루어졌고, 1933년에는 하이데거 연구 서적이 일본인 철학자에 의해 쓰여졌으며, 1939년에는 『존재와 시간』의 번역이 출판되었는데, 이것은 영역보다 23년이나 앞선 것이었다. 일본어로 된 하이데거에 관한 연구 논문 및 2차 자료는 다른 어떤 언어보다 많다고 여겨진다.

1921년, 하이델베르크 대학에 유학 중이었고, 후에 파울 나투르프를 번역한 이토 키치노스케가 도쿠노 푼에게 보낸 서신에서 하이데거에 대해 언급했다. 1921년 겨울 학기에는 이토 키치노스케, 야마우치 토쿠리츠, 고야마 이와오, 후지오카 쿠로쿠, 키바 료혼이 프라이부르크에 유학 중이었다. 1921년 11월 24일, 니시다 기타로가 야마우치 토쿠리츠에게 보낸 회신에서 하이데거에 대해 언급했다. 1922년 3월, 고야마 이와오가 잡지 「사상」 6호에서 하이데거를 소개했다.

하이데거보다 네 살 위인 다나베 하지메는 프라이부르크 대학에서 1923년 여름 학기부터 하이데거의 강의를 수강했다. 다나베 하지메는 다이쇼 13년(1924년)에 「현상학에 있어서 새로운 전환 하이데거의 생의 현상학」을 이와나미 서점 『사상』 36호에 발표했다. 이 논문에서 다나베 하지메는 하이데거에 대해 "그는 처음 리케르트의 문을 나와 현상학에 들어가, 후설의 입장의 제한을 알게 되면서, 딜타이의 영향 아래 현상학을 새로운 방향으로 전환시키려고 하고 있다. (중략) 따라서 우리는 직접 그것을 아는 길을 아직 가지고 있지 않다."라고 쓰고 있다. 다나베 하지메는 말년에 「철학과 시와 종교」에서 하이데거는 아우구스티누스의 자유 의지론과 아리스토텔레스의 주지주의를 보완하려고 했던 둔스 스코투스처럼 「존재의 동일성과 자유의 부정 매개성의 종합을 의도하고 있었다」라고 쓰고 있다. 1934년, 하이데거의 나치당 입당과 「독일 대학의 자기 주장」에 대해 비판했다. 1957년 6월, 하이데거와 오이겐 핑크의 추천으로 다나베 하지메는 프라이부르크 대학 명예 박사 학위를 받는다.

1923년 10월부터 1924년 8월까지 마르부르크 대학에 유학했던 미키 키요시는 하르트만과 하이데거의 강의 「현상학 입문」「아리스토텔레스 연습」「후설 연습」을 수강했다(수강 등록은 과목별로 유료였다). 미키 키요시는 1924년에

』미키 키요시 전집 제1권 446페이지 11~ 447페이지 3행째부터 인용)}}

라고 편지에 쓰고 있다.

1924년 봄에는 일본의 유럽 문화 연구소에 연봉 17000마르크라는 거액의 보수로 초빙되었고, 도쿄 제국 대학에서의 교직도 제안이 있었지만, 아리스토텔레스 연구를 완성하는 것과, 일본으로의 연구 여행의 필요성을 확신할 수 없었기 때문에, 실현되지 않았다.

1926년, 야마시타 토쿠지가 하이데거의 집을 방문하고, 가을, 쓰무다이 리사쿠와 다카하시 사토미가 프라이부르크에 유학, 하이데거의 강의

4. 2. 비판

하이데거 철학은 난해하고 모호하다는 비판을 받는다. 특히 테오도어 아도르노는 『진정성의 전문어』에서 하이데거의 언어 사용이 이데올로기적이라고 비판했고, 유르겐 하버마스는 『근대성의 철학적 담론』에서 하이데거의 영향이 포스트모더니즘 논쟁에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 프랑크푸르트 학파는 하이데거 사상의 스타일과 내용을 비합리주의와 연관시키고 그 정치적 함의를 비판했다.분석철학 진영에서도 하이데거에 대한 비판이 있었다. A. J. 에이어는 하이데거가 경험적 증명이나 논리적 분석으로 검증할 수 없는 이론을 제시한다고 비판했다. 루돌프 카르납은 하이데거가 "환상적인" 존재론을 제시하며, 구체화 오류를 범하고, "무의미한 의사명제"를 쓴다고 비판했다.[301][302] 1932년, 루돌프 카르납은 "언어의 논리적 분석에 의한 형이상학의 극복"에서 하이데거의 "형이상학이란 무엇인가"를 비판하며, 형이상학은 예술의 대용품에 불과하고 형이상학자는 "음악적 재능이 없는 음악가"에 불과하다고 비판했다.[301][302] 버트런드 러셀은 하이데거를 암흑주의자로 여기며, 그의 철학은 불분명하고, 언어가 제멋대로 횡행한다고 비판했다.

하이데거의 나치 협력 문제 또한 주요 비판 대상이다. 자크 데리다, 필립 라쿠-라바르트, 장-프랑수아 리오타르 등은 하이데거 철학과 나치즘의 관계에 대해 논쟁했다. 1987년, 빅토르 파리아스는 『하이데거와 나치즘』을 발표하여 논쟁을 일으켰다.[316] 파리아스에 따르면 하이데거는 나치 입당부터 1945년까지 당비를 계속 지불했다.[317] 조지 스타이너는 하이데거가 나치 가담에 대해 사과하지 않은 것은 "인간적 자질에 있어서 비열한 성격" 때문이라고 비판했다.[318]

하이데거는 독일어와 고대 그리스어의 특수성을 강조하며, 독일인의 '세계사적 사색'이 철학적 사고와 연결된다고 주장했다. 하이데거는 “농촌주의”에 공감했고, 슈바르츠발트의 토트나우베르크에 산장을 짓기도 했다.

1949년 브레멘 연속 강연에서 하이데거는 “농업은 이제 기계화된 식량 산업이어서, 그 본질에 있어서는, 가스실과 절멸 수용소에서의 시체의 대량 생산과 같은 것"이라는 표현을 사용하여 문제시되기도 했다.[326][327]

5. 저서

하이데거의 저술 활동은 매우 광범위하며, 그의 사상을 이해하는 데 중요한 자료가 된다.

- 하이데거 전집은 비토리오 클로스터만(Vittorio Klostermann)(de:Verlag Vittorio Klostermann)에서 출판되고 있으며, 하이데거가 직접 출판 순서와 편집 원칙을 정했다. 현재 마르틴 하이데거 문학 유산의 집행자는 그의 손자인 아른울프 하이데거이다.

- 존재와 시간(''Sein und Zeit'')은 1927년에 출간된 하이데거의 주저로, 현존재(Dasein) 분석을 통해 존재의 의미를 탐구한다. 한국어 번역본으로는 이기상 번역(까치), 소광희 번역 등이 있다. 『존재와 시간』을 인용할 때는 표준 독일어판 페이지 번호를 사용하는 것이 일반적이며, 이는 영어 번역본 두 개의 여백에도 포함되어 있다.

- 형이상학이란 무엇인가는 1929년 강연을 바탕으로 한 저술로, 형이상학의 본질과 무(無)의 문제를 다룬다.

- 휴머니즘에 대해서는 1947년에 출간된 서간문 형식의 저술로, 실존주의적 휴머니즘을 비판하고 존재에 대한 새로운 이해를 제시한다.

- 철학에의 기여는 1936년부터 1938년 사이에 집필된 저술로, 하이데거의 후기 사상을 이해하는 데 중요한 텍스트로 평가받는다.

- 숲길은 1950년에 출간된 논문집으로, 예술, 언어, 진리 등 다양한 주제를 다룬다.

- 칸트와 형이상학의 문제는 1929년에 출간된 저술로, 칸트의 순수이성비판을 해석하고 형이상학의 문제를 새롭게 제기한다.

이 외에도 하이데거는 기술에 대한 질문(1949/1953), 사유란 무엇인가?(1951-52), 검은 수첩(1931-41) 등 다수의 저작을 남겼다.

6. 주석

참조

[1]

웹사이트

Martin Heidegger

https://plato.stanfo[...]

2024-07-20

[2]

웹사이트

Martin Heidegger (1889–1976) - Universitätbibliothek Freiburg

https://www.ub.uni-f[...]

2024-07-20

[3]

웹사이트

Worldcat website

https://search.world[...]

2023-11-27

[4]

웹사이트

The Remarkable Love Letters of Hannah Arendt and Martin Heidegger

https://www.themargi[...]

2016-04-25

[5]

논문

Heidegger and Duns Scotus on Truth and Language

https://www.jstor.or[...]

2023-11-28

[6]

서적

Wegmarken

GA 9

[7]

서적

Der Satz vom Grund

GA 10

[8]

서적

Unterwegs zur Sprache

GA 12

[9]

서적

Being & Truth

Indiana University Press

[10]

뉴스

Heidegger's 'black notebooks' reveal antisemitism at core of his philosophy

https://www.theguard[...]

2023-11-07

[11]

서적

Heidegger's Black Notebooks: Responses to Anti-Semitism

https://books.google[...]

Columbia University Press

2023-11-26

[12]

논문

Heidegger's Black Notebooks and the Question of Anti-Semitism

https://philpapers.o[...]